LA MAISON DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES :

UN PROJET D'OUVERTURE DE LA COMMUNAUTÉ

SCIENTIFIQUE LYONNAISE VERS LE PUBLIC

Pierre CLÉMENT

Université Claude Bernard, Lyon 1

MOTS.CLÉS : MAISON DES SCIENCES ET TECHNOLOOœS LYON -SCIENCE CENTER

RÉSUMÉ: L'Université Lyon 1 pilote un projet de Maison des Sciences et Technologies, abritant des expositions et des manipulations, animées autant que possible par les scientifiques eux-mêmes, avec une volonté de faire comprendre et apprécier les sciences, et de fonder l'identité de la communauté scientifique lyonnaise. Une première enquête auprès de collègues scientifiques de l'Université Lyon 1 montre qu'ils ont une bonne image de ce projet, le valorisant plus que les autres lieux muséaux de sciences et techniques qu'ils ont aussi été amenésà juger.

SUMMARY : The House of Science and Technology is a project of the University Lyon1.In this building, expositions and laboratories will be animated by the scientists themselve. The purpose is to construct the identity of the scientific communauty of Lyon, and to open it to a large public. A frrst work with the method of the semantic differenciator shows that a sample of the scientists of the University have a good appreciation about this project, compared to their image of other musea of science or technics.

1. LE PROJET DANS SON CONTEXTE

Ce Projet est né d'une initiative de la présidence de l'Université Claude Bernard - Lyon 1. Il est porté par cette Université, l'l.N.S.A., le C.N.R.S. et l'l.N.S.E.R.M. Il vise à la création d'un lieu, un bâtiment, qui soit l'interface entre la communauté scientifique lyonnaise et le public le plus large. Pour être plus qu'une vitrine: pour rendre compréhensibles par le plus grand nombre les recherches scientifiques lyonnaises, leurs enjeux, leur histoire ; pour structurer la mémoire et l'identité de notre communauté scientifique; pour donner une image attrayante, attractive des sciences et technologies.

Ce lieu de diffusion de la culture scientifique et technique aura deux vocations: développer ses propres activités, qui sont proposées dans les lignes qui suivent; et être la tête de pont, ancrée dans la communauté scientifique lyonnaise, d'un réseau des divers lieux du "Grand Lyon" (actuels et futurs) centrés sur la culture scientifique et technique.

Lyon et ses environs sont en effet riches de lieux de diffusion de la culture scientifique et technique, dont les tailles et activités sont d'importance très diverse (Musées, Parcs, espaces accueillant des expositions et/ou animations scientifiques, lieux d'animation), et dont le nombre ne cesse d'augmenter. Notre projet d'une Maison des Sciences et Technologies ne veut surtout pas remplacer ou concurrencer ces lieux muséaux ; bien au contraire,ils'agit de les soutenir en créant des liens entre eux, de les intégrer dans une dynamique, dans un réseau vivant (côté public: circuits de tourisme scientifique, technique, industriel, environnemental; côté fonctionnement: moyens collectifs sur divers plans: matériel, scientifique, muséologique, historique, ...). Une des fonctions de la Maison des Sciences et Technologies correspondra à celle d'un C.C.S.T.L, dont Lyon est pour l'instant dépourvu.

L'implantation sur le Campus de la Doua(àsa périphérie, côté ville) correspond au souhait que le maximum de scientifiques s'impliquent dans ce projet où les spécialistes de la santé auront aussi leur place (l'Université Claude Bernard estàla fois scientifique et médicale, et nombre de ses laboratoires de recherche sont associés au C.N.R.S. ouàl'LN.S.E.R.M.), tout comme les autres labos de recherche lyonnais, aux activités fondamentales ou appliquées.

Cette implantation est aussi favorable par son ouverture sur la ville: proximité du Parc de la Tête d'Or, qui est le lieu favori de promenade des lyonnais.

Pour que ce lieu soit plus attractif encore pour un public très large, il est prévu de le juxtaposeràune Géode Omnimax. Lyon, berceau du cinéma, n'en possède pas encore, alors que son bassin de population le justifierait. Cette opération, tout en restant couplée à la Maison des Sciences

et Technologies, en sera indépendante sur le plan financier: l'expérience des V.S.A. montre en effet

qu'elle est rentable: les investissements de départ sont remboursés en 6 ou 8 ans. Nous sommes donc à la recherche des partenaires prêts à relever ce défi.2. LE PROJET DANS SON CONTENU

Les publics visés sont très divers. Ils comprennent bien sûr les scolaires qui trouveront ainsià Lyon au moins aussi bien que lors des très coûteuses "classes Villette" : un effort sera fait pour que les manipulations interactives proposées, tout en allant jusqu'aux performances scientifiques et technologiques les plus actuelles, soientàleur portée, par un accompagnement didactique et une dimension historique, dont les buts seront de faire comprendre tout en donnant goût aux sciences. Les étudiants et futurs étudiants devront aussi y trouver les informations et motivations susceptibles de guider leurs orientations.

Mais les publics visés comprennent aussi tous les adultes, sans oublier le troisième âge, quels que soient leurs statuts, leurs diplômes ou leurs spécialités. Le parti pris sera donc de structurer le lieuàpartir de thèmes qui sont attractifs pour tous (santé, sport, nutrition, environnement, origines et devenir du monde et de l'homme... : de façon générale, toutes les questions qui passionnent toujours le visiteur sont celles qui s'articulent sur les questions fondamentales de l'homme, de son origine, de son identité et de son devenir), à propos desquels seront présentées les différentes approches scientifiques. Contrairement à l'école ou à l'université, où les spécificités disciplinaires structurent les cursus, l'approche sera ici pluridisciplinaire, articulée sur les attentes et questions des visiteurs: il n'y aura pas pour autant de concessions sur le contenu, qui sera solidement scientifique et technologique; mais ce contenu ne répondra qu'à une partie des questions des visiteurs, qui comprendront ainsi où en est le front des recherches par rapport à leurs grandes questions: ilest important d'expliciter les limites actuelles des connaissances scientifiques.

L'espace central de la Maison des Sciences et Technologies sera un lieu d'expositions et de manipulations, autour d'opérations-phares. Chaque fois que cela sera possible, celles-ci seront animées ou co-animées par une équipe de recherche. Le contenu resteà déterminer, à travers une large consultation de toutes les équipes de recherche intéressées. Voici, à titre d'exemple, quelques idées, traduisant des discussions en cours: toutes n'aboutiront sans doute pas. Des priorités thématiques seront définies lors de la réalisation.

Le visiteur pourrait par exemple mesurer ses performances olfactives, lire le séquençage de son A.D.N., analyser sa propre marche, visualiser son cœur par échographie, mesurer la vitalité de spermatozoïdes. L'imagerie scientifique, de la radiologie au scanner età la R.M.N., sera renouvelée en permanence par réseau câblé lui-même alimenté par réseaux hertziens. Des matériaux les plus étranges, des plus lourds aux plus légers, ou même déformables, seront soupesables et manipulables. Le visiteur pourra effectuer l'analyse chimique de divers produits, observer lui-même des objets au microscope électronique, jouer avec des lasers, et acquérir bien d'autres informations, par exemple sur la soie ou sur l'histoire des ordinateurs. Il verra peut-être fonctionner en direct une station météo, une station de sismologie, ou encore d'analyse des caractéristiques de l'air. Enfin, un espace restaurant-bar pourrait être le support étonnant et vivant de transmission de connaissances sur les boissons, les aliments, la nutrition et ses pathologies.

À chaque opération-phare sera couplée une partie historique, à partir des objets et appareils issus des laboratoires. Ce recours à l'histoire a deux fonctions: (1) identitaire car l'identité d'une communauté se façonne dans ses racines et son histoire, sans lesquelles on ne peut parler de "culture" scientifique et technique; (2) didactique car les phénomènes sont plus faciles à comprendre sur des objets et instruments anciens : on voit mieux le cheminement de rayons dans un tube de Crookes que dans un scanner et on appréhende plus facilement un animal entier que ses gènes. Par ailleurs, l'histoire permet de cerner les accélérations parfois vertigineuses des connaissances et technologies, et donc de relativiser les perfonnances actuelles. Enfin, notre communauté scientifique est riche de potentiels sous-utilisés: soit des collections déjà constituées (par exemple l'Université Claude Bernard possède les deuxièmes collections de France en paléontologie, et en plantes d'herbiers), soit des appareils et informations accumulés par les labos (certes, les appareils et prototypes que les labos commencent à nous céder et qui sont des témoins irremplaçables de l'histoire des sciences; mais aussi les banques d'images, de gènes, etc.).

Un espace sera réservé à l'accueil d'expositions temporaires. Nous pourrons aussi créer des expositions qui circuleront ensuite dans les divers lieus muséaux français, voire même étrangers. Une partie de cet espace sera consacrée à l'actualité scientifique, commentée voire illustrée par les scientifiques locaux.

Un espace sera réservé à la présentation de toutes les formations doctorales lyonnaises : pour une information plus exhaustive, destinée aussi bien aux étudiants et futurs étudiants de ces D.E.A. qu'aux partenaires sociaux et économiques des D.E.A., et ouverte aux publics intéressés.: 6 salles en parallèle suffiront pour les 45 D.E.A. lyonnais, chaque fonnation doctorale en animant une pendant un mois. Les thèses et mémoires de D.E.A. sont souvent les meilleurs témoins du dynamisme des recherches; et cette fonnule permettra de présenter les liens avec les partenaires scientifiques et économiques locaux, nationaux et internationaux.

Enfin un espace sera composé de salles de conférences (débats, films), de salles pédagogiques (accueil des classes et animations spécifiques), d'une médiathèque spécialisée (avec vidéothèque, CD-ROM, ... ), et de locaux pour le personnel (gardiennage, animation, ateliers techniques et muséographiques, recherche).

Au total, ce projet est original car il veut être à la fois un C.C.S.T.I., un "Science Center" interactif, un Musée des Sciences et Techniques gérant et valorisant des collections, et une vitrine des recherches les plus actuelles et performantes de la communauté scientifique lyonnaise. en comptant en plus les surfaces d'accueil, de circulation/sanitaire/dégagement, de stockage du matériel, l'ensemble représente une surface initiale d'environ 4000 à 5000 m2. Soit un budget de construction et d'équipement d'environ 60 MF.

3. UN PROJET DÉJÀ VALORISÉ PAR LES COLLÈGUES UNIVERSITAIRES

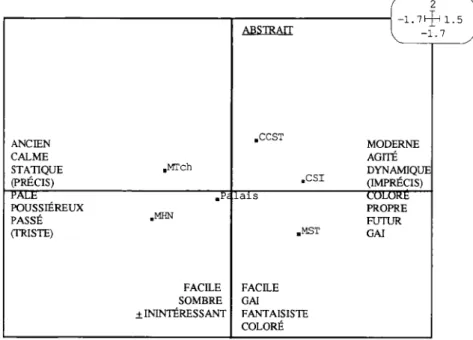

Nous avons commencé une recherche sur l'image qu'ont de ce projet divers publics visés (Clément et Debard, travail en cours), en le leur faisant comparer à d'autres lieux muséaux scientifiques ou techniques.Laméthode utilisée (le différenciateur sémantique d'Osgood, analysé par AFC) a été exposée en détail dans un travail précédent (Clément et al.,1988).

Les lieux muséaux choisis sont (entre parenthèses sont indiqués les sigles utilisés dans la figure 2 et dans la suite du texte) :

*

Museum d'Histoire naturelle (M.H.N.)*

Centre ce culture scientifique et technique (C.C.S.T.)*

Maison de la Science et de la Technologie sur le Campus de la Doua (M.Sc.T.)*

Musée technique (M.Tch.)*

Palais de la Découverte, Paris (Palais)*

Cité des Sciences et de l'Industrie, La Villette, Paris (C.S.!.)L'ordre de ces lieux muséaux a été établi de façon aléatoire. Pour chacun de ces lieux, la personne interrogée a à remplir un différenciateur sémantique : c'est-à-dire qu'elle doit obligatoirement cocher une des cinq cases qui séparent deux adjectifs antonymes. Ces adjectifs sont choisis parmi les plus courants. L'ordre dans chaque paire est déterminé de façon aléatoire, ainsi que la succession des paires.Lafigure 1 reproduit l'un de ces différenciateurs. Les personnes interrogées doivent répondre vite, sans trop réfléchir: il s'agit ici d'universitaires enseignants-chercheurs sur le Campus de la Doua (sciences physiques et sciences de la nature).

Une analyse factorielle des correspondances (logiciel ADE version 3.3 : Chessel et Dolédec

1992)permet de faire émerger des informations au delà du bruit de fond inévitable: les lieux muséaux. sont classés en fonction des adjectifs qui permettent de les discriminer. Le tableau de données traité comprend en colonnes les 6 lieux muséaux comparés, et en ligne S les21paires d'adjectifs; chaque paire d'adjectifs correspondant à 5 cases, donc à 5 qualificatifs possibles, le tableau comprend22x. 5= 110 lignes.

Les paires d'adjectifs suivantes ont été utilisées, dans cet ordre: calme

00000

agité statique00000

dynamique ancien00000

moderne imprécis00000

précis coloré00000

pâle propre00000

poussiéreux repoussant00000

attractif varié00000

uniforme ennuyeux00000

excitant sombre00000

éclairé concret00000

abstrait inutile00000

utile agréable00000

désagréable incompréhensible00000

compréhensible distant00000

proche futur00000

passé fantaisiste00000

sérieux faux00000

vrai facile00000

difficile gai00000

triste inintéressant00000

intéressantLes deux axes FI et F2 rendent compte respectivement de 36 et 24 pour cent de la variance, soit 60 pour cent pour le plan FI-F2 auquel nous limitons notre analyse. Pour que la projection de tous les points sur ce plan unique soit lisible, nous avons séparé les 6 points qui correspondent aux 6 lieux muséaux (Figure 1) et fait ensuite un schéma pour chaque paire d'adjectifs antonymes, pour 5 points chacun. C'est l'ensemble de ces informations qui permet de comprendre ce qui classe sur la Figure 1 les 6 lieux muséaux ; les adjectifs qui donnent du sens aux axes FI et F2 ont été mentionnés sur la figure 1.

2 ABS1RAIT -1.7+1.5 -1. 7 ANCIEN .CCST MODERNE CALME AGITÉ

STATIQUE .meh DYNAMIQUE

(PRÉCIS)

.csr

(IMPRÉCIS)PALb .p ,1alS LULUKb

POUSSIÉREUX PROPRE PASSÉ .MHN FUTIJR (TRISTE) .MST GAI FACILE FACILE SOMBRE GAI ±ININTÉRESSANT FANTAISISTE COLORÉ

Figure 1 :Plan FI-F2 de l'AFC

Certaines paires d'adjectifs s'ordonnent parfaitement le long de l'axe FI, qui peut donc être interprété ainsi: la partie la plusàgauche de l'axe FI correspond aux adjectifs: calme, statique, ancien, pâle, poussiéreux, sombre, passé, triste .. la partie la plus à droite correspond aux adjectifs antonymes: agité, dynamique, moderne, coloré, propre, éclairé, futur, gai. Cet axe, qui oppose donc l'ancien statique au moderne dynamique, place le M.H.N. et le M.Tch. du côté de l'ancien statique, et la M.Sc.T. avec la C.S.I. du côté du moderne dynamique, le Palais occupant une place intermédiaire. Il s'agit là du résultat le plus saillant de cette analyse, qui montre le capital de confiance de nos collègues dans notre projet: l'image qui en a été donnée par la diffusion de quelques textes sur le Campus (Clément, 1992) semble donc être favorable.

L'axe F2 est plus difficile à interpréter. Sa partie haute correspond à une tendance vers l'abstrait et explique la position du C.C.S.T. vers ce pôle, les autres lieux étant jugés plus concrets. La partie basse de l'axe F2, combinée à la partie gauche de l'axe FI, permet de caractériser le jugement sur le M.H.N. : vers lefacile, mais aussi le sombre et le plutôt inintéressant. La partie basse de l'axe F2, combinée à la partie droite de l'axe FI, traduitl'association de l'image de la M.Sc.T. au gai, au fantaisiste et au coloré.

Certaines paires d'adjectifs n'expliquent rien sur ce plan F1-F2, leurs 5 points tournant autour du centre de gravité (qui est l'intersection des deux axes) : c'est le cas de "repoussant-attractif', "varié-unifonne", "ennuyeux-excitant", "inutile-utile", "distant-proche", "faux-vrai".

D'autres n'ont de poids que pour l'un des 5 points, les 4 autres tournant autour du centre de gravité: "agréable-désagréable" ou le pôle agréable s'écarte un peu du centre de gravité vers la droite et le bas(làoù est la M.Sc.T.) ; le plutôt incompréhensible, qui s'écarte nettement vers la gauche et le bas(làoù est le M.H.N.) ; le facile qui caractérise le bas de l'axe F2(làoù sont le M.H.N. et la M.Sc.T.) ; le plutôt inintéressant,à gauche et vers le bas (M.H.N.).

Au total, l'image que les collègues scientifiques ont a priori de notre projet, lors de cette première phase de conception, est plutôt favorable: ils valorisent la Maison des Sciences et Technologies autant que la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, mais en plus gai et fantaisiste. Bien sûr, cette enquête ne porte que sur les conceptions, les images qu'ont les scientifiques interrogés des lieux muséaux choisis. D'autres enquêtes sont en cours pour analyser les images qu'en ont d'autres publics. Dans l'immédiat, nous espérons ne pas perdre l'image que nos collègues ont de ce projet, car leur soutien et leur participation active seront nécessaires pour qu'il puisse être mené à tenne.

BIBLIOGRAPHIE

CHESSEL (D.), DOLÉDEC (S.), ADE Software: multivariate analyses and graphical display for environmental data. Version 3.4, éd.U.R.A-C.N.R.S. 1451, Université Lyon 1.

CLÉMENT (P.), Le projet de Maison de la Science et de la Technologie sur le Campus de la Doua, Document Univ. Lyon1,1992,16 pp.

CLÉMENT (P.), NDIAYE (V.), ROUBY (C.), Comment des chercheurs en éthologie se représentent-ils, et hiérarchisent-ils, des disciplines scientifiques ?, Homme-Animal-Société, Biologie et Animal, 1, Presses de l'I.E.P. de Toulouse, 1988, p. 265-298.