HYPERMEDIA

&

DIDACTIQUE :

LA QUESTION DES OUTILS D'ÉCRITURE

Hugues CHOPLIN*, Emmanuël SOUCHIER**

'" Centre de ressources en innovation pédagogique et technologies (CRIPT), Groupe des Écoles des Télécommunications (GET)

** Groupe d'analyse des pratiques de communication (GAPC), École nationale supérieure des télécommunications (ENST), Université Paris 7-CNRS

MOTS.CLÉS : APPRENANT CARTE DE CONNAISSANCES DIDACTIQUE OUTIL -ÉCRITURE - SÉMIOLOGIE

RÉSUMÉ: Selon une perspective sémio-didactique, cet article pose la question des outils d'écriture (au sens large du terme) dédiés aux hypermédias pédagogiques en examinant les problèmes posés par la relation que ces outils entretiennent avec la machine, puis avec les écrivains. TI s'agit alors de questionner le poids de ces enjeux d'écriture au regard des exigences du lecteur-apprenant.

SUMMARY : Our aim is to bring at the fore the semio-didactic problems set by "writing process' tools .. used in order to design pedagogical hypermedia. We study the connections between these tools and the computer on the one hand and between these tools and the writers on the other hand. Then, we question the influence of these problems with regard to the "reader-Iearner "'s requirements.

1.

INTRODUCTIONDans le cadre de ces journées consacrées aux usages et pratiques des "technologies de l'infonnation et de la communication" (T.I.C.)

à

l'école, nous tenterons de problématiser la question desoutils

d'écriture

dédiés aux hypennédias pédagogiques. Paroutils d'écriture

nous entendons deux types d'outils distincts et complémentaires, les outils d'écriture infonnatique (logiciels auteurs permettant de produire un multimédia ou des pages WEB) et les outils d'écriture "papier" mis en place par les concepteurs ou les écrivains lors de l'élaboration des hypennédias. Nous focaliserons notre attention sur les relations que les outils d'écriture "papier" entretiennent avec lamachine

infonnatique qui fait fonctionner l'hypennédia destiné au "lecteur-apprenant"(cf.§3) et d'autre pan avec lesécrivains

de

l'hypennédia pédagogique (cf.§5).2. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE ET DE MÉTHODE

Trois éléments de contexte et de méthode éclaireront notre démarche. Tout d'abord, dans la droite ligne des philosophes et anthropologues qui se sont intéressés à la technique au

xxe

siècle [Hottois 96, Leroi-Gourhan 64-65 et Simondon 69 notamment], nous chercheronsà

éviter deux écueils en apparence contradictoires mais qui, en réalité, font système. Le premier est représenté par le " technophobe "pour qui la technique est inhumaine et ne peut que nuire à l'intégrité de l'homme.Le second s'érige sous le discours du "technophile naïf" qui affinne que la technique et les outils sont "neutres" et rigoureusement subordonnés à des finalités humaines, lesquelles finalités ne sont en aucun cas ttavaillées ou contaminées par les outils. Ces deux écueils font système en ce qu'ils opposent également homme et outil (soit pour marquer un rejet du technique, soit pour affInner la neutralité de l'outil), manquant par là même ce qui nous semble "devoir être à penser", à savoirlelien

réciproque qu'entretiennent l'outil et l'homme, leur"inter-détermination ".

Notre démarche consiste par ailleurs

à

combiner les exigencessémiologiques

et celles issues del'analyse des pratiques de communication

aux exigencesdidactiques.

Ladidactique,

on le sait, met au premier plan la place de l'apprenant, ses conceptions et leur évolution dans l'apprentissage [Giordan, 87]. Lasémiologie

etl'analyse des pratiques de communication

focalisent, ici, leur regard sur la configuration et les caractéristiques de l'écriture hypermédia (outils d'écriture, spécificités des langages utilisés...), les conditions de travail, les pratiques et échanges des acteurs. Muni de ces différentes exigences, il s'agit donc, pour l'élaboration d'un hypennédia pédagogique, de tenter de cerner au mieux les conditions et possibilités d'une"lettrure"

efficace, c'est-à-dire d'une" lecture-écriture" destinée à l'apprentissage (auxne

etXlne

siècles on associait ces deux activités, et pour désigner la capacité de lire et d'écrire on parlait de"lettrure"

[llIich& Sanders, 90]). C'est dans cette perspective que nous avons élaboré lacarte de connaissances,

outil d'écriture didactique actuellement utilisé dans le cadre du développement d'une collection hypennédia pour l'enseignement scientifique supérieur(cf. §4). Cette ultime remarque constitue le troisième élément de contexte de notre démarche. Nous nous situons en effet dans une dynamique de .. recherche etdéveloppementn,àla croisée de la recherche acadénùque et du développement éditorial de produits

hypennédias, développement coordonné par le CRIPT.

3. L'OUTIL D'ÉCRITURE ET LA MACHINE

Notre prenùère interrogation portera sur la relation que l'outil d'écriture entretient avec la machine infonnatique. Au cours de la réalisation de notre programme, nous avons constaté qu'une équipe de conception attachée à la réalisation d'un hypennédia - fût-elle intellectuellement préparée à ce phénomène - court le risque récurrent de focaliser son énergie et son attention sur la machine au détriment des objectifs didactiques qu'elle poursuit. Il semble que la culture technique des acteurs, l'attrait de la machine mais aussi la difficulté de la tâche jouent un rôle croisé et conconùtant fort complexe. Quoi qu'il en soit, le danger d'absorption [Lévinas, 74], repose sur la confusion potentielle des fonctionnalités de la machine et de la psychologie de l'apprenant. Ainsi peut-on critiquer la notion d' "interactivitén qui consiste souventàmettre l'accent surl'inter - àsavoir les procédures de la machine (produisant des animations, offrant uneU libre navigationn ••• ) - ,au lieu de privilégier l'activitéde l'élève àproprement parler. Cette notion n'est-elle pas du reste porteuse d'une tension qui nous conduit bien souventànous en remettre aux fonctionnalités dela machine lors même qu'il s'agit de susciter la construction de savoirs? En tout état de cause, le terme d'U interactionn mérite une analyse circonstanciée compte tenu de la diffusion dont il jouit et des mythes qu'il véhicule [Jeanneret&Souchier, 99]. Prenùère difficulté donc, nous devons éviter l'absorption des objectifs pédagogiques par la technique et faire en sorte que les concepteurs puissent se déprendre de la machine afin de remplir ces objectifs. Brecht parlait en son temps de

distanciation.

Afin de concevoir des outils d'écriture susceptibles de nous aider à nousdéprendrede la machine, de son poids et de son attrait, nous nous proposons d'exploiter la distinction proposée par G. Hottois entre le registre de la machine et celui de la philosophie. Si le prenùer repose sur le faire

(l'opératoire, le fonctionneL.), le second repose quant àlui sur le représenter (le langage, le symbolique, les signes...) [Hottois, 96]. Munis de cette distinction, on peut se demander si, dans notre contexte, il n'est pas pertinent d'élaborer des outils centrés non sur lefaire,mais bien surle

représenter.Ce qui exclut, du moins pour cette fonction, des outils d'écriture tels que lesU graphes

de navigationn qui, s'ilsreprésentent,ne représentent précisément que les fonctionnalités offertes par la machine restant ainsi prisonniers du privilègedufaireet de l'absorption.

Avant d'envisager ce que peut être un outil d'écrituredés-absorbant,il convient d'éviter une seconde difficulté, inverse de la précédente. Cette difficulté consisteraitàrefuser le propre de la machine -sonfaire - en élaborant un outil uniquement centré sur le registre dureprésenter.On est en effet en droit de se demander si un tel outil- par tropdés-absorbant - pennettrait de profiter de toutes les ressources et spécificités de la machine. Du point de vuecognitif, lefairedelamachine ne peut-il

par exemple

être

utilisé pour déséquilibrer les conceptions de l'élève? D'un point de vue

affecrif,

ne

auxquels nous nous adressons attendu qu'ils représentent une population tout particulièrement motivée par le

faire

[Jeanneret & Renaudin, 99]?

Lacane

deconnaissances

que nous proposons tente donc d'intégrer, dans la mesure du possible, difficulté que représente l'absorptiondans la machine d'une pan et son refus radical de l'autre,

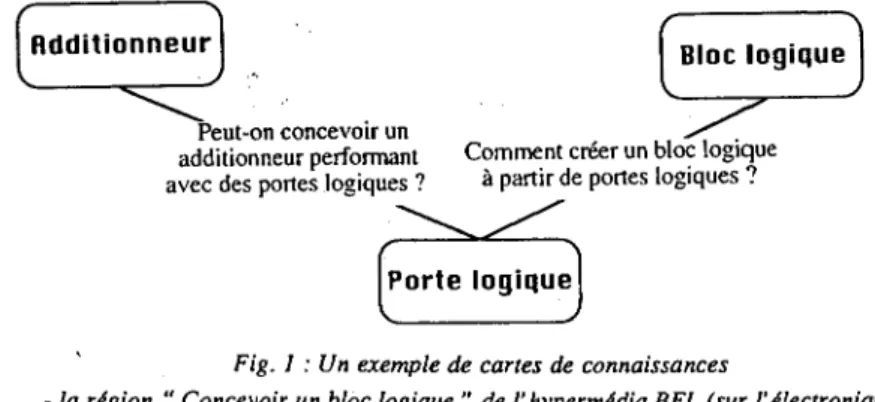

4. UN EXEMPLE D'OUTIL D'ÉCRITURE: LA CARTE DE CONNAISSANCES

La notion de cane de connaissances se situe à la croisée de deux inventions héritées de l'Antiquitéet qui préludent à toute classification intellectuelle, la carte géographique et les "lbéâtres de mémoire". Espace singulier, la cane, à l'instar de la page, est un microcosme qui peut contenir tout l:universet par là même tous les savoirs humains [Jacob, 92, Souchier, 99]. Elle pose une double question d'écriture Visuelle (d'espace et d'ordre) et de repérage.Le

Théâtre de mémoire a donné naissance àl'ars memoria

dont les nombreuses représentations visuelles n'avaient pas qu'une finalité pragmatique (ia pratique artificielle de la mémoire), mais étaient également, comme le rappelle Jacques Roubaud, une"manière originale de mettre en ordre le monde"

[Illich & Sanders, 90, Roubaud & Bernard, 97, Yates, 75]. Il s'agissait de représenter un ensemble complexe de données à travers un espace familier.Le

théâtre de mémoire est un espace métaphorique (le théâtre) rythmé delieux

auxquels sont attachés emblèmes (des images) et dans lesquels on se déplace afin de retrouver ce qu'on y a fixé. C'est dans cette tension entre la représentation spatiale (lamétaphorisation

et lavisualisation de l'espace),

la classification intellectuelle et la circulation des savoirs que se situe la cane de connaissances; la dynamique du "parcours" étant constitutive de l'acte d'apprentissage. Pour notre canede connaissances par exemple, l'espace est balisé par desquestions

(liens narratifs) qui relient des "lieux de savoirs"

(cf

fig. 1).Si, dans le cadre des hypermédias, certains auteurs contemporains (notamment H. Planeaux et D. Paquelin [Paquelin, 96] ) ont exploité l'idée de "canes de concepts" comme outils essentiellement toumés vers la lecture ou" l'action" de l'apprenant, nous proposons pour notre pan, dans le cadre des projets de développements coordonnés par le CRIPT, de faire dela

carte de connaissances

un outil qui soit dans un premier temps un outild'écriture

hypermédia. Elle sera bien entendu destinée à terme - sous une forme sur laquelle il y aura lieu de revenir - à la lecture des élèves-utilisateurs des hypermédias, mais cette lecture s'inscrit précisément dans les cadres d'un travail d'écriture didactique produit avec les enseignants.Un aperçu organisationnel clarifiera notre propos. Après plusieurs phases d'expérimentationetde validation, la carre de connaissances est devenu l'outil d'écriture qu'utilise l'ensemble des enseignants participant à la rédaction du produit. Par exemple, pour un hypennédia destiné à l'apprentissage des bases de l'électronique (projet BEL), à parrir des contraintes que nous avons fixées à l'outil d'écriture, la nature du travail didactique produit avec les enseignants a consisté à définir des "régions de savoirs" d'électronique (ex. :

"Concevoir un bloc logique ,,),

des unités élémentaires conçues comme desquestions

reliant des éléments pédagogiques d'électronique (ex. :fonnulées en tennes desavoir-faire (" CommentCREER...?). Ce sont ces questions-liens - et non les éléments qu'elles relient- qui comprennent le contenu pédagogique multi média de BEL.

Peut-on concevoir un additionneur perfonnant avec des portes logiques?

Comment créer un bloc logique àpartir de portes logiques?

Fig.1 : Un exemple de cartes de connaissances

la région" Concevoir un bloc logique" de l' hypermédia BEL (sur l'électronique)

-Dans quelle mesure une telle carte de connaissances s'attache-t-elle à éviter les deux écueils évoqués plus haut? Certaines caractéristiques de l'outil (liens entre concepts, questions subordonnées à un objectif pédagogique) penneltent de subordonner le faire au représenter et donc d'éviter l'absorption. Pour autant, la carte de connaissances ne refuse pas radicalement le faire. La

construction de chaque lien correspond

à

un problème de savoir-faired'ingénieur et recouvre par ailleurs des exerciœs " inter-actifs" où nous avons mis à profit la machine pour condmrc les élèves vers une évolution de leursconceptions. Une analyse des conceptions des élèves ingénieurs a en effet montré qu'à un problème d'ingénieur posé ne répondait pour eux qu'une seule solution [Jeanneret & Renaudin, 99]. Nous avons donc délibérément choisi de les confronter à une autre représentation du métier d'ingénieur.Lefait d'inclure dans les cas analysés au sein de ces exercices des enjeux économiques et sociaux oblige ainsi l'apprenant à examiner plusieurs solutions ayant chacune avantages et inconvénients et à arrêter un choix de compromis.La carte de connaissances intègre donc pour nous, selon des "proportions" intéressantes, les registresdufaireet dureprésenter.Il conviendra bien entendu d'évaluer, aussi rigoureusement que possible, l'intérêt didactique - pour l'apprenant comme pour l'enseignant - de cet outil d'écriture, une fois le projet mené à son tenne.

S. L'OUTIL ET LES ECRIVAINS

Restent les relations qu'écrivains ou concepteurs entretiennent avec l'outil d'écriture. Dans le processus d'écriture multimédia - peut-être plus qu'en tout autre processus d'écriture - il y a un phénomène d'inter-détermination de l'outil et de l'écrivain. Si l'écrivain choisit, transfonne,

élabore ses outils d'écriture (qu'ils relèvent du

faire

ou du

représenter),

les outils induisent quant

à

eux une certaine façon d'écrire, de penser. L'écriture à l'écran passe nécessairement parl'intennédiaire d'outils qui la rendent possible (ainsi des logiciels de ..traitement de texte" par exemple). Ces outils appartiennent aux"architextes "qui outre le fait d'en pennettre l'existence,

"représentent la structure du texte, en commandent l'exécution et la réalisation".

Or,

au-delàde

la pratique d'écriture, lesarchitextesinduisent également une certaine configuration ou organisation sociale du travail dans le processus de production collectif qu'est l'écriture hypermédia [Jeanneret et Souchier, 99]. D'où l'idée .. d'outils-écrivains" destinés pour nous à cristalliser cette inter-détermination.Larelation de l'outil à l'écrivain est bien entendu de nature cognitive - les écrivains l'utilisent pour représenter les savoirs proposés dans la machine hypennédia - mais aussi affective et sociale. Nous avons ainsi pu constater que l'outil génère ou cristallise des enjeux d'ordre affectif et social au sein de l'équipe conceptrice écrivante. Ainsi, l'élaboration de la carte des connaissances semble avoir modifié les relations que l'enseignant entretient avec ses partenaires et son domaine de compétence. Dans

le

cadre de notre processus d'écriture didactique elle a contribuéà :- établir denouvelles formes de collaborationsengageant l'enseignant qui a du travailler avec un didacticien, afin de définir la pertinence didactique des questions-liens, ainsi qu'avec des infonnaticiens et des ergonomes pour la réalisation informatique de ces questions (aspect non spécifique de la carte mais propreàl'écriture multimédia) ;

- définir une nouvel1e ligne deparragede la responsabilité pédagogique,del'espacedes savoirs, domaine de compétences où l'enseignant n'est désonnais plus le seul maître à bord;

- à exiger unegestion collective du tempshétérogène et distincte de celle qui régit le travail habituel de l'enseignant-chercheur.

Relations sociales, espace d'autonomie, temps: la carte des connaissances contribue

à

modifier trois éléments constitutifs de l'identité de l'enseignant ainsi que le montre l'approche psychosociologique [Choplin, Bonneau, Cortési-Grou, Galisson, 99].6. UN OUTIL? ET POUR QUI ?

Les outils d'écriture didactiques hypennédias - et leur élaboration - semblent ainsi cristalliser des enjeux humains significatifs, au point que c'est l'idée mêmed'outilqui semble remise en cause: ne désigne-t-elle pas un moyen de faire quelque chose ou d'agir, mais aussi et sunout unacteur àpart entière? De surcroît, les enjeux ponés par cet" acteur" sont tels qu'ils semblent de nature à occulter leur nécessaire subordination aux exigences de l'apprenant. Nous préoccuper des relations réciproques qu'entretiennent lesoutils d'écritureavec lamachineet lesécrivainsne doit pas nous faire oublier que la relation sans doute la plus imponante est celle que le lecteur-apprenant

entretiendra avec le dispositif didactique. Si, dans lecadrede nos développements actuels, nous pensons avoir répondu, pour l'essentiel, à cette exigence, il nous semble néanmoins que deux questions subsistent. Notre volonté de nousdésabsorberde la machine ne nous a-t-elle pas conduit à élaborer un outil par trop éloigné des conditions de lecture à l'écran? Avons-nous respecté les spécificités de"l'écrit d'écran"avec la carte de connaissances [Souchier, 96] ? Laquestion de la

lecture, ou plus exactement de la"lettrure " n'est-elle pas détenninante pour l'apprentissage que

permettra

ou ne permettra pas l'hypermédia? Par ailleurs, le fait de travailler avec de nombreux enseignants nous a conduit à homogénéiser les liens conçus avec chacun. N'a-t-on pas de ce fait refusé toute hiérarchisation à l'écran et par là même nié les caractéristiques visuelles et signifiantesde toute écriture [Souchier, 98] ? N'a-t-on tout simplement oublié que l'une des tâches de l'éditeur consiste aussi à .. donnerà lire ", fût-ce matériellement? Quelle part prendra alors cet oubli dans la démarche future de l'apprenant?Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de la phase d'évaluation à venir. Plus généralement, ces interrogations nous montrent la nécessité et la difficulté qu'il y a définir rigoureusement et à fiabiliser l'élaboration d'outils d'écriture dédiés aux T.I.C. résolument centrées sur le lecteur-apprenant.

BIBLIOGRAPHIE

CHOPLIN H., BONNEAU M., CORTESI-GROU N., GALISSON A., Intégrer les hypermédias dans la formation et espace-temps pédagogique: l'expérience de l'ENST,Actes du colloque GRAF,

10-12 décembre 1998, Educagri, ENESAD Dijon, 1999.

GIORDAN A., DE VECCHI G.,Les origines des savoirs, Neuchâtel: Delachaux, 1987.

HOTfOIS G., Entre symboles et technosciences, un itinéraire philosophique, Champ Vallon,

1996.

ILLICH

1.,

SANDERS B.,ABC l'alphabétisation de l'esprit populaire,Ladécouverte, 1990. JACOB CH.,L'empire des cartes. Approche théorique de la cartographie à travers l'histoire,Albin Michel, 1992.

JEANNERET Y., RENAUDINA., Les élèves de l'ENST et leur relation au savoir, in CHOPLIN H. (éd.), PRISMEO, une expérience de cédérom pédagogique (96-98), Rapport final: bilan et perspectives, 1999.

JEANNERET Y., SOUCHIER E., Pour une poétique del'écrit d'écran, Xoana, 1999,6.

LEROI-GOURHAN A., Le geste et la parole, vol. l,

La

mémoire et les rythmes, vol. 2, Technique et langage, Albin Michel, 1964-1965.LEVINAS E.,Autrement qu'être ou au·delà de l'essence, Martinus Nijhoff, 1974.

PAQUELIN D., Les cartes de concepts: outil pour les concepteurs et les utilisateurs d'hypermédia éducatif, in E. Bruillard&al. (éditeurs),Actes des 3es journées Hypermédias et apprentissages,

Chatenay-Malabry, 9-11 mai, INRPlEP1, Paris, 1976.

ROUBAUD J., BERNARD M.,Quel avenir pour la mémoire?, Gallimard, 1997.

SlMONDON G.,Du mode d'existence des objets techniques, Aubier, 1969.

SOUCHIER E., L'écrit d'écran, pratiques d'écriture et informatique,Communication & langages, 1996,107.