« It’s our home »

Expressions de la relation au territoire des Dane-zaa de Doig River

(Colombie-Britannique, Canada)

Mémoire

Paul Bénézet

Maîtrise en Anthropologie

Maitre ès Arts (M.A)

Québec, Canada

III Résumé

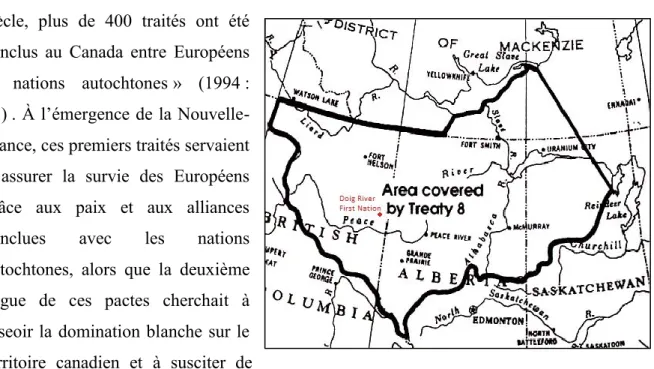

Axé autour du concept de territoire, ce mémoire est une présentation de ce que cette notion recouvre pour un groupe de chasseurs-cueilleurs de l‟ouest canadien. Installés depuis des millénaires sur les contreforts des Montagnes Rocheuses au nord-est de la Colombie-Britannique et en Alberta, les Dane-zaa (« le vrai peuple »), intimement engagés dans cet environnement, ont développé des savoirs et des techniques spécifiques adaptés à une gestion logique et durable du territoire et peaufinés par les générations successives. La relation entretenue recouvre cependant bien plus qu‟une exploitation physique puisque les humains et les non-humains, voisins sur un pied d‟égalité, interagissent dans un rapport d‟échange et de respect. Depuis l‟arrivée des Euro-canadiens et la signature du Traité 8 en 1900 lequel ordonna la création d‟une réserve, le territoire des Dane-zaa, cet espace de vie, d‟histoire et de mémoire, s‟est vu fragmenter et est devenu le lieu d‟enjeux et d‟intérêts politiques et économiques souvent divergents et difficilement conciliables.

V Abstract

Focused on the concept of land, this master‟s degree thesis is a presentation of what this notion represents for a group of hunter-gatherers of western Canada. Settled for thousands of years on the foothills of the Rocky Mountains in North-East British-Columbia and in Alberta, the Dane-zaa (“The Real People”), intimately engaged in their environment, have been developing knowledge and technics adapted to a rational and sustainable land management, generation after generation. However, this relationship does not only concern the exploitation of the resources the land provides, but also the bonds between humans and non-humans who share it. Since the arrival of the first euro-Canadians settlers and the signature of Treaty 8 in 1900 which ordered the creation of a reserve, the land of the Dane-zaa, their “home” and a space of history and memory, has been fragmented and has become the site of political and economic stakes and interests often divergent and which can hardly been reconciled.

VII

Table des matières

Résumé ... III Abstract ... V Remerciements ... XI

Introduction générale ... 1

Chapitre 1 Cadre conceptuel et littérature anthropologique Introduction ... 5

1.1 Décliner le territoire ... 6

1.1.1. Un espace vivant et partagé ... 6

1.1.2. Le paysage construit et intime ... 12

1.1.3. Expérience et savoirs ... 17

1.2. Les Dane-zaa et les anthropologues ... 22

1.2.1. La famille Ridington : ethnographes de père en fille ... 22

1.2.2. Autres travaux ... 24

1.3. Question de recherche ... 25

Conclusion ... 27

Chapitre 2 La recherche ethnographique à Doig River Introduction ... 29

2.1. Nature et enjeux de la recherche ... 30

2.1.1. La recherche qualitative en anthropologie ... 30

2.1.2. Défis et enjeux de la recherche en contexte autochtone canadien ... 32

2.2. Recherche documentaire à l‟Université d‟Alberta ... 34

2.3. Démarche ethnographique ... 35

2.3.1. Être anthropologue à Doig River ... 35

2.3.2. Entretiens semi-dirigés et observations participantes ... 38

2.3.3 Analyse des données ... 40

2.4. Aspects déontologiques de la recherche... 41

Conclusion ... 42

Chapitre 3 Relations territoriales des Dane-zaa de Doig River dans leur contexte historique, économique et politique Introduction ... 45

3.1. Discours scientifique et autochtone sur les origines ... 47

3.1.1 Traces archéologiques ... 47

VIII

3.2. La population Dane-zaa ... 51

3.2.1. Les incursions blanches : des premiers contacts aux chasseurs Américains ... 51

3.2.2. Changements et événements récents ... 53

3.2.3. Le monde des Prophètes ... 58

3.3. Les Dane-zaa et le gouvernement fédéral canadien ... 63

3.3.1. La tutelle coloniale ... 63

3.3.2. Revendications territoriales et contestations ... 66

3.4. Portrait historique et socio-économique de la Doig River First Nation ... 70

Conclusion ... 74

Chapitre 4 La relation au territoire des Dane-zaa de Doig River Introduction ... 77

4.1. Le nord-est de la Colombie-Britannique ... 79

4.1.1. Topographie, faune et flore ... 79

4.1.2. Les exploitations pétrolières et gazières ... 80

4.2. Le territoire : espace de vie, lieu d‟échanges ... 83

4.2.1. « When we use the land it becomes our land » ... 83

Campements et déplacements ... 83

La pratique du territoire ... 86

La gestion du territoire ... 91

4.2.2. « It‟s alive ! » : une surface intentionnelle ... 93

Intelligence et subjectivité des non-humains ... 93

Échange et respect ... 97

4.3. Histoire, mémoire et attachement ... 101

4.3.1. Histoire et mémoire ... 101

Traces écrites et souvenirs ... 101

Connaissance et mémoire du territoire ... 103

4.3.2. « It‟s a good feeling » : attachement et bien-être ... 105

4.4. Les relations « postcoloniales » : entre mépris et incompréhension ... 109

Conclusion ... 111 Conclusion du mémoire ... 115 Bibliographie ... 119 Annexe A ... 129 Annexe B ... 133 Annexe C ... 135 Annexe D ... 136

XI Remerciements

Ce projet de maîtrise n‟aurait jamais été achevé sans la vitale contribution de la Doig River First Nation. En particulier, j‟aimerais remercier le conseil de Bande, le chef, Norman Davis et les conseillers, Madeline Oker et Gerry Attachie ainsi que bon nombre des membres de la communauté pour m‟avoir si aimablement accueilli et nourri de leurs savoirs tout en me guidant dans mes propres expériences : Gary Oker, Annie Oker, Billy Attachie, Robert Dominic, Tommy Attachie, Korbin Davis, Maxine Davis, Freddy Askoty, Jack Askoty, Janice Askoty, Ross Askoty, Eddie Apsassin, Sammy Acko, Annie Acko, René (Red Cloud) Dominic et Kelvin Davis. Un très grand merci également aux responsables du département land du centre communautaire, Jane Calvert et Sjoerd van der Wielen.

Je voudrais adresser des remerciements tout particuliers à ma famille d‟adoption qui m‟ont fait passer des instants mémorables en leur compagnie : Dick Davis (Abaa), Margaret Davis (Amaa), Norman Davis, Lucy Davis, Barbara Davis, Vern Davis et Dwayne Davis. Un immense merci à Madeline Davis, Madeline Oker Benson et son conjoint Rick Benson pour leur amitié et leur soutien tout au long de mon travail de terrain.

Des remerciements spéciaux vont à ma directrice, Sylvie Poirier pour son appui académique et financier, sa disponibilité, son engagement et pour avoir su étayer mon intérêt pour l‟anthropologie. Au CIÉRA, merci à Lise Fortin, fidèle parmi les fidèles pour son énergie et sa célérité à écarter le moindre pépin bureaucratique en un tour de main. Merci à mes collègues et amis, Vincent Colette, Aurélie Maire, Galo Luna Penna, Noémie Gonzalez, Marc-Antoine Barré et Andréanne Brière. Je tiens vivement à remercier messieurs Frédéric Laugrand et Paul Charest pour leurs excellents commentaires.

Les derniers remerciements et non les moins chaleureux sont réservés à ma famille en France, mon père Yves, ma mère Annick, ma sœur Manon et ma tante Annick pour leur réconfortante présence qui, malgré la distance, se manifestait dans chaque message, chaque colis emplis de victuailles régionales qui me parvenaient ; et à ma conjointe, Annabelle pour sa présence et ses encouragements sans faille dans les périodes de fatigue et d‟abandon indissociables d‟un parcours de maîtrise.

1

Introduction générale

Initialement, le terme « autochtone », du grec ancien αὐτόχθων (autókhthôn) soit αύτός (« soi-même ») et χθών (« terre »), traduit par « né du sol même », renvoie aux grandes cités de la Grèce Antique qu‟étaient Athènes, Thèbes ou Sparte dont l‟objectif, en se dotant de mythes de création relatant la naissance du fondateur au lieu même où elles étaient installées, était de légitimer le rapport du peuple à sa terre dans une perspective nationaliste (Détienne, 2003 ; Loraux, 1996). Dans son acceptation contemporaine, l‟appellation est employée, depuis au moins les années 1970, pour désigner les premiers habitants des Amériques en opposition aux migrants d‟origine européenne. Bien qu‟elle soit héritée de l‟histoire coloniale (Charest, 2009 ; Ingold, 2000 ; Poirier 2000), cette désignation n‟en rappelle pas moins que le territoire demeure au centre des références identitaires des Premières Nations, tel que se désignent aujourd‟hui les peuples autochtones du Canada. Le territoire est cet espace de vie, d‟histoire et de mémoire, un lieu où ils se sentent chez eux et dont ils réclament, depuis que les gouvernements coloniaux les en ont dépossédés, sinon la « propriété », du moins la reconnaissance de titres ancestraux et de droits spécifiques ; des terres et des droits qu‟ils n‟hésitent pas parfois à défendre « les armes à la main » (Charest, 2009 : 100), comme ce fut le cas par exemple lors de la crise d‟Oka de 1990.

Ce mémoire de maîtrise débute par l‟exposition du cadre conceptuel et de la littérature anthropologique relative aux Dane-zaa, population autochtone du Canada se rattachant au groupe linguistique athapascan et dispersée au nord-est de la Colombie-Britannique ainsi qu‟au nord-ouest de l‟Alberta. Dans la première partie du chapitre 1, je présente les conceptions autochtones du territoire en prenant une prudente distance par rapport à celles prévalant dans le monde occidental. Celui-ci, héritier direct de la pensée des Lumières, envisage le territoire comme une surface dénuée de subjectivité – au même titre que les non-humains qui le composent et le peuplent – à exploiter et parfois à piller. Les peuples autochtones du Canada et d‟ailleurs ont une vision davantage holistique car, bien qu‟utilisé pour subvenir à leurs besoins primordiaux, cet environnement où ils sont intimement engagés, revêt un caractère sensible avec lequel ils entretiennent des relations axées sur

2

l‟échange. Plus encore, il évoque un sentiment d‟attachement et de bien-être – comparable à ce que l‟habitant urbain peut ressentir à la vue des places, des rues et des avenues familières – ébranlé par l‟arrivée des Blancs qui ont édicté des règlements méprisants sans estimer les savoirs autochtones. Dans la deuxième partie, je présente la littérature anthropologique concernant les Dane-zaa et ses principaux auteurs tels Robin Ridington et Hugh Brody, dont l‟influence se fait encore sentir et se répercute dans les pratiques des anthropologues fraîchement arrivés aussi bien que dans la perception que les membres de la communauté ont de ces autres chercheurs.

Le chapitre 2 présente la pratique ethnographique et la méthodologie de recherche appliquées. En guise d‟introduction, j‟offre au lecteur une brève définition de la recherche qualitative pour ensuite me focaliser sur le travail de terrain, rite de passage pour le moins troublant et déstabilisant au cours duquel les capacités d‟imagination, de créativité et d‟adaptation du chercheur sont mobilisées pour tenter de découvrir le sens que les interlocuteurs du groupe à l‟étude attachent à un chapitre ou un aspect de leur vie en particulier. Depuis une vingtaine d‟années, cette méthode de recherche en contexte autochtone est devenue hautement « bureaucratisée » en cela qu‟avant même d‟accéder à son terrain le chercheur est d‟abord confronté à tout un cortège d‟institutions aux règlements foisonnants qui lui imposent la plus grande transparence possible dans ses intentions. Enfin arrivé sur le lieu de son enquête ethnographique, il se fait implicitement ou explicitement rappeler par ses répondants, accoutumés aux méthodes anthropologiques pour avoir vu plusieurs fois des chercheurs errer sans but dans la communauté, que leur tolérance comporte des limites et que ses outils d‟enquête, importés du monde académique, nécessitent quelques réajustements afin des respecter les aptitudes et les attitudes locales. En m‟inspirant de ces réflexions, je dévoile ma propre expérience de terrain, citant les embûches bureaucratiques que j‟ai contournées en me dirigeant vers la Colombie-Britannique plutôt que vers les Territoires du Nord-Ouest. Sur le terrain, et grâce au cadre théorique relativement souple que j‟avais bâti dans le Projet de mémoire 2, j‟ai pu modestement adapter ma pratique ethnographique selon les besoins de la communauté et les commentaires de ses membres en modifiant la hiérarchisation de mes centres d‟intérêt.

3 Le chapitre 3 revient sur les aspects socio-historiques et économiques des relations territoriales de la population dane-zaa et s‟appuie autant sur la littérature anthropologique que sur la tradition orale, documentée principalement par Robin Ridington, ainsi que sur mes propres données. Le chapitre débute par une mention des traces archéologiques (pointes de flèches, bifaces etc.) découvertes à partir des années 70 à la Charlie Lake Cave et vieilles d‟environ 10,500 ans ; ces traces démontrent l‟ancienneté de la présence dane-zaa et l‟utilisation continue du nord-est de la Colombie Britannique par ce peuple autochtone. Aux côtés de ces vestiges, je résume le point de vue dane-zaa qui fait de Dieu (Ahatááʔ), aidé dans sa tâche par Muskrat, le créateur de toutes choses ; et de Tsááyaa, le premier humain à avoir obtenu un pouvoir d‟un animal compagnon et le premier chasseur. Le portrait qui suit l‟histoire de création, telle que racontée par Charlie Yahey dans les années 60, présente une vision d‟ensemble du passé dane-zaa depuis leurs premiers contacts avec les employés de la Baie d‟Hudson jusqu‟aux chasseurs sportifs, en passant par les Oblats de Marie Immaculée (OMI). Depuis le XIXe siècle, l‟histoire des contacts est caractérisée par des événements parfois dramatiques comme l‟épidémie de grippe espagnole en 1918, mais qui n‟altèrent pas encore complètement le mode de vie des Dane-zaa. Or, celui-ci est davantage bouleversé lorsque le gouvernement canadien, devant les troubles provoqués par la ruée vers l‟or, leur proposa la signature du Traité 8, le 30 mai 1900, supposément accord de paix, puis leur imposa la sédentarisation dans les années 50 suite à la perte de la réserve Montney – lieu de rassemblement estival connu sous le nom de

Suu Na Chii K’ Chi Ge, « The Place Where Happiness Dwells » – enregistrée en 1916 et

vendue au Département des Vétérans en 1948. La douleur que sa perte provoqua chez les aînés encouragea une génération scolarisée de Dane-zaa à entreprendre des recherches et à réclamer réparation et compensation. Il s‟agit du premier exemple sur la liste des revendications de la Doig River First Nation. Par la suite, la communauté a entrepris en 1999 le British Columbia Treaty Land Entitlement (BC TLE), afin de reprendre aux gouvernements provinciaux de Colombie-Britannique et d‟Alberta des espaces identitaires et historiques d‟une inestimable valeur culturelle. Ce chapitre se clôture par une description générale de la Doig River First Nation où je m‟attarde sur les principaux aspects (composition, paysage religieux, vie économique) qui constituent la communauté telle que je l‟ai connue.

4

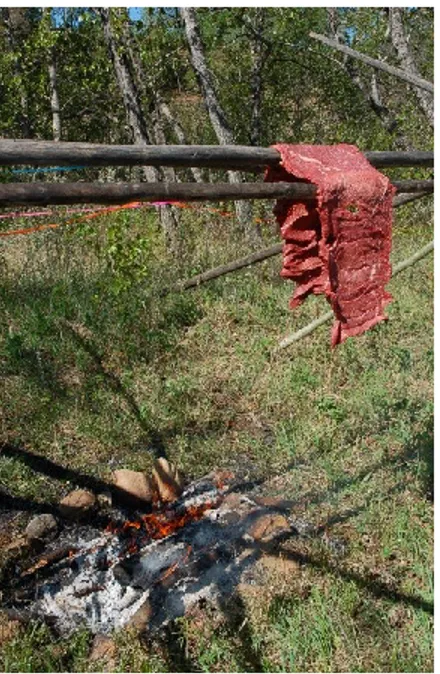

Enfin, le dernier chapitre se veut un compte rendu de la relation contemporaine au territoire entretenue par les membres de Doig River et des pratiques qui y sont liées. La première section révèle la composition du paysage du nord-est de la Colombie-Britannique, dominé par des collines rondes et où abondent les espèces arboricoles et animales et les milieux (marais et tourbières) caractéristiques de la forêt boréale, mais dont l‟équilibre est aujourd‟hui fragilisé par les intérêts et la présence des compagnies forestières, pétrolières et gazières. Ces dernières, érigeant leurs installations avec fébrilité, ont fait peu de cas de la présence dane-zaa et perturbés, sinon rasés, plusieurs lignes de trappe et camps de chasse. En outre, des oléoducs et des puits, maintenant obsolètes, répandent des liquides qui contaminent l‟eau et les sols, engendrant ainsi maladies et même mutations chez les animaux dont dépendent les Dane-zaa. Après la description physique, je présente l‟utilisation que les Dane-zaa font du territoire et qui laisse deviner une connaissance intime de cet espace côtoyé depuis des millénaires. En effet, les Dane-zaa ont appris à tirer profit de leur environnement en employant chaque élément à leur avantage devenant au fil du temps une exploitation de l‟espace qui leur est propre. Mais comme bien d‟autres groupes de chasseurs-cueilleurs, les Dane-zaa ne conçoivent pas uniquement leur espace de vie comme une surface à exploiter ; c‟est un milieu sensible et puissant doué de subjectivité réagissant aux événements de la vie humaine tout comme les non-humains qui le peuplent. Les pratiques autochtones ont considérablement imprégné ce paysage à tel point que ce dernier est devenu le garant de leur identité. De nombreuses traces sont encore visibles de nos jours et vivent dans la mémoire des Dane-zaa ; que ce soient les sentiers, les lieux de naissances, les tombes ou les chants des prophètes, tous relatent l‟histoire et le présent – car la relation est réactualisée par les séjours quotidiens en forêt – de cette population autochtone, procurant par là-même un sentiment d‟attachement et de bien-être. Toutefois, cette relation intime est entachée par la présence toujours plus envahissante de la société blanche majoritaire qui, dispersant ces groupes d‟experts armés de leur savoir objectif et émettant des règles rigides, ne fait qu‟engendrer l‟incompréhension et la frustration des Dane-zaa.

5

Chapitre 1

Cadre conceptuel et littérature anthropologique

Introduction

Le territoire, Nan (« the earth ») en Dane-zaa Záágéʔ, fil d‟Ariane de ce mémoire, est un concept aux multiples facettes en ce sens qu‟il ne touche pas seulement aux aspects physiques et morphologiques d‟une surface que l‟on verrait comme neutre, mais embrasse des réalités différentes et des divergences à la fois ontologiques et épistémologiques : il existe plusieurs manières, en aucun cas hiérarchisées, de concevoir un même lieu et de l‟habiter. À cet égard, les communautés autochtones du Canada et, dans ce cas-ci, la Doig River First Nation, sont particulièrement intéressantes. Chasseurs-cueilleurs de la Colombie-Britannique et de l‟Alberta intimement engagés au sein d‟un environnement sensible avec lequel ils établissent des échanges et entretiennent des relations de réciprocité, les Dane-zaa, depuis les premières rencontres avec les Blancs qui les ont petit à petit dépossédés de leur espace de vie, continuent, malgré les difficultés, d‟entretenir activement et même de réinventer la relation à leur territoire traditionnel à travers leurs pratiques et leurs expériences récentes ou plus anciennes.

À partir du concept de territoire, je discute des divers aspects qu‟il recouvre pour un monde de chasseurs-cueilleurs en contexte postcolonial canadien. S‟intéresser à cette thématique revient à présenter les conceptions d‟un espace, qu‟il soit vu comme un lieu sensible et subjectif ou telle une simple surface à exploiter, et donc aux divergences ontologiques existantes entre l‟animisme et la vision naturaliste sur lesquelles j‟insiste car, comme le précise Bruno Latour (1997 : 140) « il n‟y a pas plus de cultures – différentes ou universelles – qu‟il n‟y a de nature universelle ». La question ontologique permet de rebondir sur les relations entre les humains et les non-humains construites et sauvegardées grâce à des pratiques toujours renouvelées. Dans la deuxième section de ce chapitre, je reviens de manière plus détaillée sur la construction culturelle du territoire, sur l‟intimité qu‟il évoque et le sentiment de bien-être et de sécurité qu‟il procure. J‟inclus aussi un volet sur les conséquences du colonialisme, notamment la politisation du territoire comme source

6

d‟enjeux identitaires et économiques et le sentiment de dépossession de leur « chez eux » exprimée par les Autochtones. Dans la troisième partie qui se veut une synthèse des deux précédentes, je me permets, en parlant des savoirs et surtout de l‟expérience, de soutenir qu‟ils sont au cœur même de la conception, de la perception et de l‟appréhension d‟un environnement. Enfin, je présente quelques-unes des recherches antérieures notamment celles de Robin Ridington et de Hugh Brody qui ont eu un impact certain sur les communautés dane-zaa, en bien ou en mal, et dont l‟écho s‟est répercuté dans l‟appréciation que les membres de Doig River avaient de mon travail et de ma personne. Ce chapitre se termine par l‟énonciation de la question de recherche.

1.1 Décliner le territoire

1.1.1. Un espace vivant et partagé

La lecture naturaliste du monde, héritée du Siècle des Lumières et très hiérarchisée, établit une partition entre ce que l‟on nomme la « nature » et la « culture » : le premier domaine est l‟espace des non-humains (l‟animal, le végétal, le minéral et les éléments dits « naturels ») privés d‟âme et ne répondant mécaniquement qu‟aux seuls besoins de leurs instincts, alors que le second est réservé à l‟être humain, intelligent, raisonné et subjectif (Descola, 2002 ; Descola, 2005 ; Poirier, 2000 : 149 ; Ingold, 2000 : 143). Les frontières absolues et infranchissables dressées par ce « Grand Partage » (Latour, 1997 : 132), implique donc l‟absence de l‟Homme dans la nature, ainsi que la domination de la nature par l‟Homme lui-même et, plus encore, réduit à néant les éventuelles interactions et communications entre les deux domaines; les seules relations possibles sont celles orchestrées par des groupes d‟experts détenteurs d‟un savoir scientifique et objectif qui définissent les caractéristiques physiques et les comportements des non-humains en les classifiant par espèces et sous-espèces.

Ce schème de pensée est profondément imbriqué dans les institutions et les sciences des sociétés occidentales modernes. Pour ne citer qu‟un exemple, la géographie distingue deux univers : l‟espace géographique, celui de l‟homme, et le monde naturel. Le « grand partage », non loin d‟être insidieusement déclaré universel (Descola, 2002 : 15), doit

7 pourtant être mis à distance dans les études anthropologiques qui tendent de rendre compte d‟autres réalités que la nôtre. Cette division nature-culture est d‟ailleurs fortement critiquée par de nombreux anthropologues dont Philippe Descola (2002, 2005) et par le sociologue Bruno Latour (1997), pour ne nommer que ceux-là. Les travaux de Tim Ingold (1993, 2000, 2004, 2010) ont pour ambition, quant à eux, de rendre compte d‟autres formes d‟être au monde. Dans tous les cas, les chercheurs invitent à outrepasser ce modèle dans les études anthropologiques pour mieux faire apparaître les théories et les savoirs locaux.

La nature n‟existe pas comme une sphère de réalités autonomes pour tous les peuples, et ce doit être la tâche de l‟anthropologie de comprendre pourquoi et comment tant de gens rangent dans l‟humanité bien des êtres que nous appelons naturels (Descola, 2002 : 14).

Par ailleurs, les ethnographes et anthropologues ont depuis longtemps remarqué que les mondes de chasseurs-cueilleurs avec lesquels ils sont en contact faisaient de leur environnement « naturel » un univers sensible et conscient. L‟animisme, un des premiers concepts utilisé en anthropologie et développé par Edward B. Tylor dans son ouvrage

Primitive Culture publié en 1871 (Bird-David, 1999 : 67 ; Bonte et Izard, 2008 : 72), est

redéfini par l‟anthropologue Philippe Descola comme « l‟imputation par les humains à des non-humains d‟une intériorité identique à la leur » laquelle, ajoute l‟auteur, « humanise les plantes, et surtout les animaux puisque l‟âme dont ils sont dotés leur permet non seulement de se comporter selon les normes sociales et les préceptes éthiques des humains, mais aussi d‟établir avec ces derniers et entre eux des relations de communication » (2005 : 183). Ceux qui sont qualifiés de non-humains dans cet extrait, les plantes, les animaux, les esprits des ancêtres mais aussi un territoire et ses diverses composantes telles les roches et les montagnes, sont donc, au même titre que les humains, intelligents et dotés de subjectivité. Ces qualités sont relayées, entre autres, par les nombreux récits autochtones issus des différentes communautés présentes sur le territoire canadien, lesquels font mention d‟un temps lointain au cours duquel les humains changeaient de forme et où, avec les animaux, ils avaient la possibilité d‟échanger par le biais de la parole, de contracter des mariages et de donner naissance à des êtres dotés de la capacité de se métamorphoser (Goulet, 1998 ; Guédon 2005 ; Legros, 2003).

8

De plus, au sein d‟un monde animique, pour poursuivre l‟idée de Descola, les humains et les non-humains, loin d‟être « individuels », isolés les uns des autres, sont « dividuels »1 (Bird-David, 1999 : 72) en ce sens qu‟ils sont intimement engagés dans tout un réseau de relations actives de communication et d‟échange réciproques, si bien que nous pouvons parler d‟« ontologie relationnelle » (Bird-David, 1999 ; Poirier, 2000, 2008 ; Ingold, 2000) pour en qualifier l‟importance. D‟ailleurs, pour Tim Ingold, s‟appuyant sur les écrits d‟Irving Hallowell (1975), l‟être ojibwa (peuple autochtone dispersé sur le territoire de l‟actuelle province de l‟Ontario), ne peut se définir sans les liens qu‟il entretient avec d‟autres personnes, humaines et non-humaines :

In short, the Ojibwa self is relational. If we were to ask where it is, the answer would not be „inside the head rather than out there in the world‟. For the self exists, or rather becomes, in the unfolding of those very relations that are set up by virtue of a being‟s positioning in the world, reaching out into the environment – and connecting with other selves – along these relational pathways (Ingold, 2004: 46).

Ces relations demeurent essentielles et sont, encore aujourd‟hui, au cœur de la vision du monde et de l‟identité autochtones (Poirier, 2000). Ainsi, la relation vécue avec le territoire revêt une dimension non seulement physique mais aussi sociale. Plus qu‟un simple espace de vie à habiter et à exploiter, il est le lieu fournissant à un groupe son abri, sa nourriture, ses vêtements, ses outils etc. Ce qui amène certains peuples autochtones comme les Pygmées Mbuti de la forêt Ituri, nous dit Ingold (2000 : 43) citant Colin Turnbull (1965), à se référer à leur environnement comme étant leurs parents, leur père ou leur mère, car tout comme ces derniers, il offre à ses enfants l‟affection et l‟intention matérielle nécessaires à leur développement (voir aussi Bird-David, 1999). Dimension à laquelle s‟ajoute une étendue communicationnelle puisque la relation n‟est pas à sens unique mais fondée sur l‟échange. Il est ainsi vital de prendre soin du territoire, de le ménager et donc de négocier et de réactualiser la relation en permanence afin que le cercle de don et de contre-don ne se dissolve pas tout comme on ne désire pas perdre le contact avec un être cher :

The important thing is to ensure that this vitality never „dries up”. As hunter and gatherers have explained to their ethnographers, with remarkable

9 consistency, it is essential to „look after‟ or care for the land, to maintain in good order the relationships it embodies; only then can the land, reciprocally, continue to grow and nurture those who dwell therein (Ingold, 2000: 149).

De fait, le territoire n‟est pas une surface uniquement réservée à l‟usage de l‟être humain qui se donne le droit de l‟exploiter voire de le piller sans vergogne. Il s‟agit d‟un espace partagé avec d‟autres entités qui en dépendent aussi pour assurer leurs besoins. Tous coexistent dans un même lieu dans un rapport de voisinage (Bird-David, 1999 : 78) et cela est particulièrement vrai avec les animaux pensés comme personnes (Ingold, 2004 : 30). Les relations entretenues avec ces derniers s‟expriment à travers divers actes et gestes et notamment les pratiques de chasse. Il a été noté par plusieurs anthropologues (Tanner, 1979 ; Scott 1989 ; Feit, 1994 ; Nadasdy, 2003, 2007) que, comme dans le cas du territoire, la relation avec l‟animal rentre dans un cercle d‟échange où ce dernier possède la place la plus influente puisque c‟est à lui que revient le choix de se sacrifier ou non pour que le chasseur puisse consommer sa chair et poursuivre son existence. À propos de la réciprocité et en s‟appuyant sur son expérience auprès des Cris de la Baie-James, Feit écrit:

The theme of reciprocity found in the shaking tent is also important in the hunting and social life of the Cree. Hunting involves looking and seeing, not only in the sense that the hunter must find the game, but also in the sense that the hunter has premonitions or foreknowledge of the game he may “find” during the hunt. Thus, hunting is a seeking of the game he may “find” during the hunt. Thus, hunting is a seeking, or a “trying” to find animals which have already given the hunter signs that they are willing to be killed. In hunting, as in the shaking tent ceremony, we find the concept of reciprocity in the asking for and receiving or “fetching” of gifts. It is believed that what is caught in the hunt is a “gift”, animals are chemekonau, “it is being given to us” (Feit, 1994: 295).

Ce qui influence ce choix est certainement la qualité de la relation : l‟animal ne s‟offre que lorsqu‟il sait que le chasseur est une bonne personne, qu‟il respectera son corps et le partagera avec sa famille ou les membres de sa communauté (Ridington, 2013 : 46). Dans leurs travaux, les chercheurs Paul Nadasdy et Adrian Tanner font largement mention, respectivement parmi les Kluane du Yukon et les Cris de Mistissini, des règles qu‟il est impératif d‟observer pour montrer son respect du don fait: il peut s‟agir de ne pas rire des animaux de façon générale, disposer des restes d‟une certaine manière, comme suspendre les os sur des plateformes du gibier terrestre hors de portée des chiens et jeter ceux d‟un

10

animal aquatique dans l‟eau d‟un lac ou encore livrer une mort rapide dénuée de tout aspect ludique, sans quoi l‟animal refusera à l‟avenir de se faire délibérément abattre ou, sous les yeux du chasseur, montrera tous les signes de la fuite (Tanner, 1979 : 172 ; Scott, 1989 : 203, 204 ; Nadasdy, 2003, 2007).

Des règles identiques de respect s‟appliquent à l‟égard du territoire afin d‟éviter de l‟irriter et d‟encourir des conséquences pouvant être désastreuses pour le groupe. Comme les animaux qui le peuplent, les différentes entités qui le composent telles les montagnes ou les roches, réagissent à la présence de l‟être humain et à ses actions. Selon Sylvie Poirier (2004 : 59) pour qui le vent du désert occidental australien, objet neutre et externe à elle-même, s‟avère désagréable pour les sens, se révèle être, pour les Kukatja, porteur de messages. Pour les Tlingit du Yukon, nous explique Julie Cruikshank (2005), les glaciers sont dérangés par les odeurs de graisse qui s‟échappent lorsque l‟on cuisine. Adrian Tanner (1979 : 98 à 99) parle de montagnes sur le territoire des Cris de Mistissini au nord du Québec lesquelles, lorsque pointées du doigt ou regardées fixement, ce qu‟elles n‟apprécient guère, en viennent à provoquer des orages. Enfin, pour montrer son respect aux animaux et au territoire, Tanner toujours, affirme qu‟il est crucial de nettoyer de tous déchets un lieu de campement pour éviter de les froisser et, dans le cas des premiers, de les voir éviter l‟aire entière.

Chez les chasseurs-cueilleurs du nord du Canada, les relations entre les animaux et les êtres humains, et plus particulièrement en ce qui concerne le monde de la chasse, sont étroitement liées au rêve. Tanner (1979) et surtout Guédon (2005) ainsi que Goulet (1998) font mention dans leurs travaux de ce phénomène. Le rêve, vécu comme une expérience réelle – j‟y reviendrai plus loin – est en fait un changement de point de vue concernant un même territoire. Dans le monde éveillé, les animaux ne peuvent communiquer par la parole, alors qu‟ils le font par contre en rêve ; quant aux humains, au lieu de se déplacer en voiture, ils utilisent leur âme pour parcourir le territoire (Goulet, 1998). Ainsi, comme beaucoup d‟autres peuples autochtones, les Dane-zaa, loin de voir la chasse comme le simple résultat de la chance ou du hasard, pensent qu‟elle est, entre autres, l‟aboutissement des connexions entre les sentiers des êtres humains et des animaux et que le rêve, lieu expérimenté durant

11 le sommeil, permet cette rencontre. C‟est lors du rêve que l‟animal passe un accord en manifestant sa volonté de se donner au chasseur qui, pour que cela se produise, dort la tête tournée en direction du soleil levant, c‟est-à-dire vers l‟est (Ridington, 1987 : 11 ; 1988 ; 2013 : 45). Il est dit également que la course de l‟astre solaire reproduit celle de Tsááyaa, le « héros culturel » (Ridington, 1988 : 11) sur lequel j‟aurai l‟occasion de revenir au cours du chapitre III, le premier à avoir suivi les traces des animaux et à établir les relations entre ceux-ci et les êtres humains. Chaque chasse est donc reconnue pour renouveler cet épisode mythique et les actions de Tsááyaa. Le monde renaît à chaque fois.

Enfin, comme je l‟ai expliqué précédemment, la relation entre l‟humain et l‟animal se fonde sur un cercle d‟échange au sein duquel l‟animal possède la place la plus influente. À ce titre, tout comme lui revient le choix de se donner, il peut devenir l‟ami ou le guide d‟une personne qui en fait la demande. Cet événement, que les anthropologues appellent d‟une manière générale la vision quest et qui, en Dane-zaa Záágéʔ se nomme Shin kaa traduit par « to seek a song or power from an animal friend » (Ridington, 2013 : 45), intervient au moment de la puberté et concerne aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons. Les requérants, préparés tout au long de leur enfance grâce aux histoires relatives aux animaux qui leur ont été contées, sont invités par leurs parents à pénétrer seuls dans la forêt pour dormir sur les traces ou les sentiers empruntés par les animaux et y rester ainsi sans feu et sans nourriture pendant quelques jours, le temps qu‟un animal se manifeste : il peut simplement se présenter devant la personne, s‟y adresser en rêve ou parfois l‟inviter à passer quelques jours avec lui et s‟en occuper comme s‟il s‟agissait de son propre enfant. Au terme de cette rencontre, l‟animal devient le guide de la personne qui se voit gratifier d‟un pouvoir et d‟un chant aux vertus curatives ; il lui est possible de guérir, dépendamment de la nature de son animal-guide2, divers maux en soufflant sur un verre d‟eau, offert ensuite à boire au patient (Goulet, 1998). Toutefois, quelques normes sont à respecter pour que la relation reste saine et afin que le pouvoir ne s‟évanouisse pas, et la

2 L‟animal-guide est en général originaire du monde de la forêt mais peut, dans certains cas, appartenir à la

sphère domestique. Ainsi, Ridington (2013 : 56, 60) relate les cas de deux personnes dont les compagnons sont respectivement la vache et le cheval. Goulet (1998), quant à lui, mentionne des nouvelles entités, comme une licorne d‟acier, survenues avec d‟autres transformations contemporaines dans le paysage spirituel des Dènè Tha.

12

plus importante est d‟ordre alimentaire. En effet, il est strictement prohibé à la personne de consommer la chair et tout produit (graisse ou même œufs) issus d‟un animal de la même espèce que celui de son compagnon sous peine de ne plus pouvoir contrôler son don, de devenir trop puissant et de se transformer en wehch’uuge, un être cannibale (Ridington, 2013). Pour les mêmes raisons, il est dangereux d‟entendre les sons provenant d‟instruments ou d‟autres objets qui évoquent l‟identité de l‟animal. Cette dernière reste ainsi masquée aux autres membres de la communauté, du groupe ou de la famille qui ne peuvent dès lors la deviner qu‟à travers les comportements de la personne qui respectera les interdits jusqu‟à sa mort. L‟animal ne se révèle au vu et au su de tous que lors de cet ultime instant, en venant présenter ses derniers hommages à celui ou celle qu‟il a guidé(e). Un des participants m‟a ainsi raconté qu‟une loutre accompagnée de ses deux petits est venue rendre visite à son grand-père quelques jours avant son décès.

1.1.2. Le paysage construit et intime

Tout comme l‟intelligence et la sensibilité animales, la conception que l‟on a du territoire découle d‟une différence culturelle et ontologique : où les Autochtones perçoivent un milieu subjectif, « un lieu d‟émergence et de vie » (Poirier, 2000 : 149), les sociétés occidentales, séparant la culture de la nature, verront une surface neutre et objectivée à dominer et à exploiter. S‟appuyant sur cette différence, on peut donc se permettre d‟affirmer, à l‟instar d‟Ingold (2000 : 41) et de Rodman (1992 : 644), que le territoire est un espace socialement construit en fonction des valeurs, des règles et des choix d‟une société dont les traces laissées par son passage et ses marques établissent un paysage qui fait sens à ses yeux (Ingold, 1993 : 154, 155 ; Tizon, 1996 : 22). Le territoire, sa composition elle-même, se forme ainsi au fur et à mesure des générations qui y passent, de leurs expériences, leurs réussites, leurs échecs et des événements qui s‟y déroulent (Collignon, 1999 : 98). À ce titre, la toponymie révèle le degré d‟investissement d‟une population dans un espace donné : nommer un endroit, c‟est l‟investir, le marquer de sa présence. Un nom peut être attribué à un lieu de différentes manières selon une description physique dépendamment de l‟angle par lequel on l‟observe (par exemple : lac long, lac caché, rivière large ou encore petit portage), les événements qui s‟y sont déroulés (guerre, rassemblement, incendie), des activités qui y sont pratiquées (chasse à

13 l‟orignal, cueillette de plantes médicinales, de baies) ou des gens qui y habitent (maison d‟un tel, territoire dane-zaa) (Basso, 1988 : 100). Le sens qui en résulte peut tout aussi bien avoir une portée spirituelle qu‟historique ou personnelle. Cela vaut notamment pour les mondes autochtones :

Places, however, can possess meaning at different levels. Some have a fundamental spiritual potency connected with the Distant Time story of their creation. Some, where people have died, are avoided for as long as the memory persists. Others, again, are known for particular hunting events or other personal experiences of encounters with animals. On all these levels – spiritual, historical, personal – the landscape is inscribed with the lives of all who have dwelt therein, from Distant Time human-animal ancestors to contemporary humans, and the landscape itself, rather than anything erected upon it, stands in memory of these persons and their activities (Nelson, 1983: 242-6; Ingold, 2000 : 54).

Ces lieux deviennent ainsi, pour reprendre une expression géographique, autant de « géo-symboles » (Bonnemaison, 1981 : 251), organisés en réseau, entre lesquels se tissent des liens, des voies de communication, des sentiers et des routes visités selon les besoins et les événements. Or, selon Ingold (2000 : 150), l‟histoire n‟est pas congelée dans un temps lointain : générations après générations, les peuples autochtones se réapproprient les toponymes et donc leur histoire et leur identité (Collignon, 1999 : 101). D‟ailleurs, les noms de lieux sont sujets à un grand dynamisme, tout comme le paysage et les aspects d‟un territoire, changeants suivant les saisons et les âges. Même si d‟anciens toponymes sont utilisés, tels ceux se référant à des épisodes mythiques, d‟autres sont modifiés et dénotent la vitalité de la relation à un territoire qui est toujours réactualisée et négociée par les acteurs (Poirier, 2001).

Plusieurs anthropologues ont noté dans leurs travaux que les sociétés autochtones semblaient plus enracinées, davantage engagées émotionnellement dans leur espace de vie dont elles sont fortement conscientes ; alors que les sociétés occidentales, migrantes, paraissaient au contraire annihiler ce sentiment (Windsor et McVey, 2005 : 148 à 149)3. C‟est dire que les sociétés autochtones sont profondément et intimement impliquées au sein

3 Dans le même article, les auteurs nuancent toutefois ces propos car il peut exister un même sentiment

14

du territoire qu‟elles parcourent, ceci au point que leur identité se fond dans ce même espace et que celui-ci en devient le garant : être humain et territoire ne font donc plus qu‟un (Vincent, 2009 : 266 ; Basso, 1988 : 122). Ce dernier procure ainsi un profond sentiment de sécurité et de bien-être. Les autochtones se sentent chez eux sur leur territoire ce qu‟Ingold décrit fort bien :

They are, as their ethnographers have noted (with some surprise, else they would not have cared to remark on the fact), thoroughly „at home‟ in the world. The Pintupi, Myers tells us, „seem truly at home as they walk through the bush, full of confidence‟ (1986: 54). And the lands of the Koyukon, according to Nelson, „are no more a wilderness than are farmlands to a farmer or streets to a city dweller‟ (1983: 246). As this statement implies, it is not because of his occupancy of a built environment that the urban dweller feels at home on the streets; it is because they are the streets of his neighbourhood along which he is accustomed to walk or drive in his everyday life, presenting to him familiar faces, sights and sounds. And it is no different, in principle, for the hunter-gatherer, as the inhabitant of an environment unscarred by human engineering. As I have remarked elsewhere, „it is through dwelling in a landscape, through the incorporation of its features into a pattern of everyday activities, that it becomes home to hunters and gatherers‟ (Ingold, 1996a: 116) (Ingold, 2000: 57).

Ce qu‟explique Ingold, je l‟ai moi-même ressenti lors de mon travail de terrain. Extrait de mon milieu urbain quotidien pour me retrouver dans un espace « étranger », soit la forêt boréale en Colombie-Britannique dont j‟ignorais les formes, quelques semaines ont été nécessaires avant que je ne parvienne à me repérer, minimalement et non sans batailler avec mes sens. Surtout, je m‟étonnais de la connaissance que les habitants de Doig River ont de leur territoire et de sa géographie. Ceci à chaque fois que je leur demandais la direction ou l‟emplacement d‟un site de campement, de rassemblement ou d‟un sentier et qu‟ils le désignaient sans hésitation, en pointant la forêt d‟un geste vague ou, à la manière des aînés, du bout des lèvres. En forêt également, les chasseurs, jeunes comme vieux, paraissaient parfaitement chez eux, marchant silencieusement, écartant les branches d‟un geste précis ou grignotant des canneberges providentielles tout en continuant leur progression.

Pour poursuivre l‟idée d‟Ingold en s‟inspirant des propos de Tuan (1975), ces sensations éprouvées par les peuples autochtones à l‟égard de leur territoire ne sont pas différentes, me semble-t-il, de ce qu‟une personne vivant en milieu urbain peut ressentir. Chacun aime

15 avoir un pied à terre, aussi modeste soit-il, un lieu où l‟on se nourrit, au sein duquel il est agréable de se réfugier ou s‟abriter. Un espace dont la forme et les contours sont connus et expérimentés puisque sa construction ou tout du moins sa configuration en a été décidée par celui qui l‟habite ; c‟est l‟endroit privé où l‟on se sent à son aise et qui permet à l‟intime de se déployer. Tout comme les diverses entités physiques présentes sur un territoire telles les lacs, les rivières, les montagnes, les clairières, les marécages, les tourbières, les sentiers etc. possèdent un sens pour les sociétés autochtones qui les côtoient, il en est de même pour les magasins, les échoppes, les épiceries, les théâtres, les cinémas, les monuments, les rues et les avenues en milieu urbain. Ces composantes de l‟espace construites culturellement sont chargées de sens et leurs codes sont déchiffrables pour ceux qui les ont bâties : une épicerie – le mot comme le bâtiment visible – sera synonyme d‟approvisionnement en nourriture, un magasin fournira des vêtements, telle sculpture représentant un soldat symbolisera le devoir de mémoire – et donc l‟histoire – d‟une guerre particulièrement sanglante et le tribut humain versé par la population. Les sons, les odeurs, la texture du sol perçus par l‟intermédiaire des sens sont associés aux différents éléments et acteurs disséminés dans l‟espace.

En outre, à rapprocher ces différentes conceptions et perceptions, on peut être à même de comprendre le sentiment de dépossession des Autochtones, victimes des politiques impériale et coloniale, ce que Gary Oker, membre de Doig River mais vivant à Charlie Lake, exprimait en utilisant une métaphore aisée à comprendre à mes oreilles d‟urbain. Je devais imaginer que quelqu‟un entrait chez moi sans y avoir été invité, qu‟il s‟installait sur le divan, prenait possession de mes affaires, ouvrait le frigo, commençait à cuisiner, dormait dans mon lit et imposait sa volonté, édictait ses règlements sans me consulter tout en se moquant de ma manière de vivre.

Au Canada, le discours colonial s‟est d‟abord appuyé sur la doctrine de la terra nullius, une des formes, avec la guerre et les traités, pour prendre possession d‟un territoire. Lorsque les premiers Blancs débarquèrent de leurs navires sur les rives du « Nouveau Monde », ils prirent possession des terres au nom de leur souverain respectif car elles étaient déclarées terres vacantes (terra nullius), sans propriétaires, ce que le philosophe

16

anglais John Locke définissait comme une terre non cultivée, c‟est-à-dire, aux yeux des Européens, une terre non mise en valeur par l‟agriculture et donc propre à être développée (Poirier, 2000 ; Povinelli, 1995 : 506 à 507). C‟est ainsi que dès leur arrivée, les premiers Européens, à l‟image de Jacques Cartier ou Marc Lescarbot pour le Québec, à peine le pied posé à terre, se sont empressés de planter quelques graines de céréales et d‟en étudier la croissance et le rendement (Cartier, 1986 ; Lescarbot, [1618] 2007). Ils ont également baptisé les lieux en fonction de l‟expérience qu‟ils en avaient, tel l‟Île aux Coudres, dont l‟appellation renvoie à l‟abondance des coudriers (noisetiers sauvages) sans prendre garde au toponyme autochtone. Nommer le territoire, comme je l‟ai expliqué précédemment, c‟est se l‟approprier, y laisser ses marques ; le renommer intentionnellement ou non, revient à rayer de la carte l‟existence d‟une organisation spatiale antérieure, tenter de l‟éteindre ou tout du moins l‟ignorer.

Justement, porter un tel regard, c‟est attacher peu d‟importance à des ordres ontologiques certainement pas inférieurs mais simplement différents (Poirier, 2000) qui prévalent au sein de sociétés autres qu‟européennes. Il est bien connu des anthropologues que la phase actuelle n‟est qu‟une étape vers un véritable postcolonialisme, car les Autochtones continuent de composer avec des politiques étatiques, fédérales et provinciales, ainsi que des groupes d‟experts qui ne prennent pas en compte leurs ordres cosmologiques et ontologiques (Tully 1995). De même, ces politiques ont des difficultés à reconnaître un titre et une organisation autochtone du territoire préexistants à l‟arrivée des Européens (Asch, 1997 ; Bell et Asch, 1997). Ce manque de reconnaissance qui fige les Autochtones, leurs activités et leurs pratiques dans un passé archaïque selon une échelle temporelle évolutionniste et donc d‟origine occidentale (Povinelli, 1995 ; Poirier, 2000 ; Bird-David, 1992), les oblige à se plier aux règlements de la société dominante. Ils doivent en emprunter la langue, utiliser le système juridique allochtone et ses termes (propriété, frontières exclusives, etc.) pour définir leurs revendications territoriales qui n‟ont pas nécessairement de résonance dans leur schème de pensée (Tully, 1995 : 39). D‟ailleurs, de telles revendications doivent être délimitées par des frontières fixes et bien délimitées, à l‟image de celles des États-Nations ; une idée difficilement acceptable pour les sociétés autochtones dont les limites territoriales ne sont jamais coulées dans le béton mais

17 régulièrement négociées au fil des générations, des événements et des peuples voisins. Enfin, ils doivent se plier, non sans résistance, aux règlements des forestiers et des biologistes qui font fi de leurs savoirs, fruits pourtant d‟un engagement millénaire avec leur territoire et les autres entités vivantes qui en dépendent (Nadasdy, 2003).

1.1.3. Expérience et savoirs

Les savoirs sont définis par le chercheur Fredrik Barth (1995 : 66) comme ce qu‟un individu utilise pour interpréter le monde et agir sur celui-ci. En outre, il propose, pour les étudier, une grille d‟analyse en trois temps :

First, any tradition of knowledge contains a corpus of substantive assertions and ideas about aspects of the world. Secondly, it must be instantiated and communicated in one or several media as a series of partial representations in the form of the words, concrete symbols, pointing gestures, actions. And thirdly, it will be distributed, communicated, employed, and transmitted within a series of instituted social relations (Barth, 2002: 3).

Par ailleurs, Scott Rushforth, dans deux de ses articles (1992, 1994), analyse les modalités d‟acquisition des connaissances en milieu autochtone – plus particulièrement en contexte athapascan. Il note que ce qu‟il nomme la primary knowledge, l‟expérience de première-main, celle qui est directement acquise par un individu à travers ses cinq sens (l‟ouïe, la vue, l‟odorat, le toucher, le goût) et en fonction de ses expériences, de ses échecs, de ses réussites et de ses activités quotidiennes, a la primauté sur la secondary knowledge, celle qu‟une personne obtient au contact des autres membres du groupe et dans ses interactions sociales avec les animaux (voir aussi Nadasdy, 2003 : 101). De fait, plutôt que par une sévère instruction, l‟enseignement se réalise par une attentive observation et laisse libre cours au rythme et à l‟interprétation de chacun (Lanoue et Desgent, 2005). Une même activité sur laquelle repose un savoir commun pourra être exécutée d‟autant de façon différente qu‟il y a de personnes la pratiquant.

Dans le monde dane-zaa, les propos de Rushforth peuvent être résumés par la maxime de John Davis (décédé en 1998 à l‟âge de 94 ans) qu‟il prononça devant la Cour Suprême lors des revendications compensatoires pour la perte de la réserve Montney : « What I can

18

remember, I will say. What I do not remember, I will not say » (Doig River First Nation, 2005). Cette phrase d‟une grande humilité révèle que l‟expérience personnelle est au cœur de l‟apprentissage en milieu dane-zaa : celui ou celle dont les récits et les savoirs reflètent sa propre expérience acquise tout au long de sa vie et ne reposent pas sur celle des autres, est considéré(e) comme une personne honnête et droite. À l‟inverse, l‟individu qui ne cesse de s‟appuyer sur des récits de seconde main récoltés ici et là s‟apercevra que leur véracité est remise en question. Au cours de mon terrain ethnographique à Doig River, j‟ai moi-même constaté que les histoires fondées sur les expériences des autres étaient de moindre valeur que celles issues des faits personnels.

Partant du constat que les savoirs s‟acquièrent de manière personnelle à travers les cinq sens, et que ceux-ci sont l‟intermédiaire par lequel les êtres vivants interagissent avec le monde mais aussi manifestent leur présence en son sein, il est possible de les rattacher aux différents concepts développés tout au long de ce chapitre. Sur la question de l‟ontologie animiste, Ingold (2004) reprenant les conclusions d‟Irving Hallowell (1975), émet des réflexions très intéressantes. Dans cet article, Hallowell questionne ses participants ojibwas sur la nature des roches et sur la vie qui les anime. Lorsqu‟il demande : « Are all the stones we see about us here alive ? », un des participants, après mûre réflexion, lui rétorque avec assurance : « No ! but some are » (Hallowell, 1975 : 64 ; Ingold, 2004 : 35). Cette réponse a de quoi perturber puisque le concept d‟animiste définit plus haut fait des êtres soi-disant inanimés tels les roches et les plantes des entités vivantes douées de caractéristiques (subjectivité, intelligence, sensibilité) réservées, par la vision naturaliste, aux seuls êtres humains. Or, poursuit Hallowell : « the Ojibwa do not perceive stones in general, as animate, any more than we do » (1975 : 65). Dans ce cas, qu‟est- ce qui détermine qu‟un être est vivant et l‟autre pas ? Pour Ingold : « the crucial test is experience » (2004 : 36). Une pierre sera donc considérée vivante si elle est en démontre les qualités : rouler par exemple sans l‟aide d‟une force extérieure, sauter ou encore ouvrir la bouche ; en bref, si elle est vue en train de se mouvoir ou d‟exécuter toute autre action qui la fera entrer dans la catégorie du vivant (Ingold, 2004 : 37 à 38). Pour citer un autre exemple, l‟arbre en forêt sera accueilli à l‟intérieur de cette même catégorie parce qu‟il aura été vu en train de se balancer ou bien le bruissement de ses feuilles entendu. Quant au tonnerre, il prouvera son

19 existence en tant qu‟être lorsqu‟il laissera entendre sa sourde voix. C‟est donc dire que c‟est l‟expérience de la relation qu‟une personne aura avec une entité, dans un temps et un lieu donnés, qui fera que cette entité sera considérée comme animée. Cela rejoint le concept d‟ontologie relationnelle évoqué plus haut. Bird-David en vient aux mêmes conclusions :

For example, one Nayaka woman, Devi (age 40), pointed to a particular stone – standing next to several other similar stones on a small mud platform among the huts – and said that she had been digging deep down for roots in the forest when suddenly “this devaru came towards her.” Another man, Atti-Mathen (age 70), pointed to a stone standing next to the aforementioned one and said that his sister-in-law had been sitting under a tree, resting during a foray, when suddenly “this devaru jumped onto her lap.” The two women had brought the stone devaru back to their places “to live” with them. The particular stones were devaru as they “came towards” and “jumped on” Nayaka. The many other stones in the area where not devaru but simply stones (Bird-David, 1999: 74).

L‟expérience et les savoirs qui en découlent sont également à rapprocher de la connaissance du territoire puisque tout comme l‟existence des êtres, il est appréhendé par l‟intermédiaire des cinq sens : le connaître c‟est en faire l‟expérience directe, y voyager, s‟y déplacer, le ressentir et l‟éprouver4. Émergent alors des sensations provoquées à la vue de tel paysage ; les souvenirs que l‟on a d‟un lieu se construisent en fonction des événements qui s‟y sont produits, des odeurs, de la forme du paysage etc. Peu à peu, l‟espace physique devient un espace mnémonique, une carte qui permet de s‟orienter, savoir quels sont les lieux d‟approvisionnement, de rassemblement, les montagnes, les rivières et les lacs (Ingold, 2010: 134). On connait donc un lieu de par l‟expérience que l‟on en a ou grâce à celle des autres l‟ayant reconnu avant nous et qui l‟ont partagé ; on reconnait l‟espace car on l‟a parcouru maintes et maintes fois, qu‟on l‟a attentivement observé ; on en sait la forme, la configuration et la texture, les odeurs et les sons. La simple action de marcher devient la façon par excellence d‟expérimenter un territoire (Ingold, 2010) car le corps en mouvement est un véritable laboratoire sensoriel : le pied permet d‟apprécier la structure du sol, d‟en déterminer la composition que ce soit une pente, une surface plane, un sol

4 Je soutiens que l‟expérience directe du territoire est un des piliers de l‟être au monde des

chasseurs-cueilleurs de manière à rester en accord avec les propos précédents et mes données de terrain. Cependant, Tuan (1977) avance que l‟expérience d‟un lieu peut également être conceptuelle c‟est-à-dire à travers les symboles et les représentations que l‟on en a ou qui nous sont communiqués. On peut parfaitement savoir à quoi ressemble son espace de vie de par l‟expérience directe mais d‟autres lieux comme une région ou un pays entier sont dans la plupart des cas trop vastes pour être personnellement connus. Ils vivent dans la mémoire par les rumeurs véhiculées ou les images disponibles.

20

spongieux ou sec ; le regard qui embrasse un paysage sert à évaluer les distances, le temps qu‟il fait ou prédire celui qu‟il fera ; l‟ouïe, les sons produit par les autres êtres, le chant d‟un oiseau, le grognement d‟un ours, le craquement des branches d‟arbres ; l‟odorat, les odeurs de sève de sapin qui émanent des bourgeons au printemps.

Par conséquent, suivant les réflexions développées ci-dessus, on peut dire que la toponymie est le véritable miroir des pratiques et des activités d‟une société mais aussi de ses émotions, des événements heureux ou malheureux qui y sont survenus (Ingold, 1993 : 155). Basso (1998 : 110) par exemple, explique que dans les sociétés Apaches, les différents lieux sur le territoire ont été nommés par les ancêtres lorsqu‟ils y voyageaient à la recherche de nourriture, de site de campements et de rassemblements. Le toponyme en lui-même devient objet de souvenirs, de mémoire, puisqu‟il marque le paysage des expériences passées. Toucher à la toponymie c‟est donc effleurer l‟intimité d‟un groupe (Collignon, 1999 : 99) tout comme celle d‟un individu en particulier car elle peut être communautaire mais aussi individuelle : elle dénote l‟expérience d‟une population tout comme celle d‟une personne.

De plus, les animaux, dans la pensée animique, aussi sensibles et subjectifs que les humains, sont réputés pour pouvoir acquérir une expérience du territoire grâce à leur cinq sens – dans bien des cas d‟ailleurs plus aiguisés que ceux de l‟être humain – et donc d‟en connaître parfaitement la configuration (Scott, 1989 : 202). Ils possèdent leur propre carte mentale personnelle et communautaire construite en fonction des événements et des besoins; ils savent d‟expérience où trouver leur nourriture, leur abri, les lieux à éviter et distinguer leurs prédateurs des non-prédateurs. Par conséquent, relate Scott (1989) à propos des Cris de la Baie James, l‟être humain est en bien mauvaise posture par rapport à ces puissantes entités qui choisissent de se donner pour qu‟il puisse poursuivre son existence, doit proscrire certains comportements afin de masquer sa présence sous peine de voir, dans le cas contraire, les animaux fuir et éviter les endroits où ils auront remarqué le signe de ses activités :

21 Geese, like hunters, are said to “know the land”. Their ability to recontextualize certain perceptual features as signifying the presence of hunters is the potential undoing of the latter, as geese “get wise”. For this reason, hunters‟ precautions to minimize visual and auditory signs of their own presence go well beyond the use of blinds at actual hunting spits. Camps are kept at some distance from concentrations of geese, and are well-hidden in the bush. Snowmobiles and chainsaws are not used near concentrations of geese. Ideally, the only birds on the territory that will be immediately aware of hunters‟ presence are those from small flocks actually fired on at hunting sites. Shooting on calm days is generally avoided, because the sound of shooting carries over a wide area without a wind to muffle and disperse it. Shooting after dusk is also avoided, because the flame invisible at night at the end of a fired shotgun is said to terrify geese. Similarly, the use of lights outdoors visible at night is restricted (Scott, 1989: 200).

Enfin dans les mondes autochtones, le rêve est vécu comme une expérience réelle située à l‟extérieur du corps du dormeur ; c‟est un voyage ou plutôt un changement de point de vue sur un même territoire. Les Dènès Tha (nord-ouest de l‟Alberta) avec lesquels a travaillé Jean-Guy Goulet (1998) expriment cette différence par l‟existence de deux mondes respectivement nommé ndahdigeh (« cette terre ») et echuhdigeh (« l‟autre terre »), l‟un relevant du domaine éveillé tandis que l‟autre appartient au monde du sommeil. Le phénomène onirique n‟est donc pas, comme dans les sociétés occidentales influencées par l‟approche psychanalytique de Sigmund Freud ([1900] 1976) et de ses successeurs, un produit du cerveau qui réagit à divers stimuli physiques et psychiques intervenant durant la vie éveillée et pendant le sommeil. Il n‟est pas davantage le résultat de l‟imagination humaine, une illusion (Ingold, 2004 : 39). Il s‟agit d‟une expérience réelle que l‟on vit. À ce titre, pourquoi diffèrerait-il du monde éveillé où l‟on acquiert de l‟expérience et des connaissances par l‟intermédiaire des cinq sens ? Quand un aîné dane-zaa m‟expliquait qu‟il a fait un rêve où il a vu les flammes de l‟Enfer consumer les pécheurs dans une damnation éternelle et frissonner d‟effroi face à ce spectacle ; qu‟il volait au-dessus de la communauté pour se rendre au Ciel où il a aperçu les portes du paradis, c‟est qu‟il a vraiment expérimenté ces deux mondes, il en a constaté l‟existence, il les a ressenti au même titre que les sensations communiquées par les cinq sens éprouvées quotidiennement dans le monde lorsqu‟il est éveillé. Tout comme le monde qu‟il regarde, touche ou sens lorsqu‟il est éveillé, il sait, grâce à l‟expérience personnelle qu‟il en a faite, que le Ciel et l‟Enfer sont deux univers qui existent vraiment.

22

1.2. Les Dane-zaa et les anthropologues

1.2.1. La famille Ridington : ethnographes de père en fille

L‟anthropologue Robin Ridington, aujourd‟hui professeur émérite de l‟Université de Colombie-Britannique, établit ses premiers contacts avec les Dane-zaa alors qu‟il était un jeune homme de 19 ans, en 1959, lors d‟un voyage dans les forêts du nord-est avec deux de ses amis, épisode qu‟il relate au premier chapitre de Trail to Heaven (1988). Il revint ensuite en 1964 puis en 1965, accompagné de sa conjointe, Antonia Mills5 et plus tard de ses enfants. Il a consacré son mémoire de maîtrise et son doctorat aux Dane-zaa du nord-est de la Colombie-Britannique et a documenté de larges pans de la culture matérielle et de la tradition orale (histoire de la création du monde, les rencontres avec les Blancs et les échanges économiques) ; mais il s‟est surtout concentré sur l‟expression du rêve et particulièrement sur le monde des prophètes, puissants rêveurs ayant effectué un voyage aller-retour jusqu‟au Ciel où ils ont obtenu des ancêtres un chant, possédant la capacité de rêver pour la communauté entière et d‟émettre des prophéties. Après les années 60, les visites de Ridington aux Dane-zaa se firent plus rares et la majeure partie des aînés dont il fit la connaissance et qu‟il enregistra lors de son travail de doctorat décédèrent. En 1978, le contact reprit sur l‟insistance de Gerry Attachie, alors jeune chef de Doig River, qui rassemblait des informations permettant d‟appuyer les revendications visant à obtenir des compensations pour la perte de l‟ancienne réserve, Montney. À partir de ce moment, Robin Ridington a commencé à se rendre plus fréquemment dans les communautés dane-zaa, cette fois-ci accompagné de sa conjointe Jillian Ridington6 qui le suit dans ses travaux depuis

1978 et d‟Howard Broomfield, « Sound Man »7.

5 Antonia Mills, professeure retraitée de l‟Université de Colombie-Britannique, a également travaillé sur le

rêve en contexte Dane-zaa et sur la réincarnation animale (Mills, 1982, 1988). Elle entretient encore aujourd‟hui des contacts actifs avec les communautés du nord-est de la Colombie-Britannique et était présente à Doig River, avec sa fille, Amber Ridington, pour les funérailles de Margaret Attachie au mois d‟août 2012.

6 Jillian Ridington, ethnographe, a cosigné plusieurs articles et livres écrits avec Robin Ridington et

notamment le dernier ouvrage paru : Where Happiness Dwells. A history of the Dane-zaa first nations. Elle est également l‟auteur d‟articles sur les femmes Dane-zaa (2006).

7 Sound Man est le nom donné par les Dane-zaa à Howard Broomfield en raison de ses activités,

essentiellement portées vers l‟enregistrement des sons de toute nature : le chant des oiseaux, les fourmis, les conversations, le bruit de la pluie sur la toile d‟une tente etc. Il a réalisé plusieurs documentaires audio dont In

Doig ear’s qui se veut une présentation du paysage auditif de Doig River. Bien qu‟au début, tel que je l‟ai

entendu, les habitants quand ils l‟apercevaient penché, micro en main sur une fourmilière, le considéraient comme un esprit dérangé, Broomfield était très apprécié. Il s‟est suicidé en 1986.