Les genres cinématographiques comme clés de

signification dans l'oeuvre de David Lynch. Une étude

de Blue Velvet (1986), Lost Highway (1997) et

Mulholland Drive (2001)

Mémoire

Catherine Groleau

Maîtrise en littérature et arts de la scène et de l'écran - avec mémoire

Maître ès arts (M.A.)

Les genres cinématographiques comme clés de

signification dans l’œuvre de David Lynch

Une étude de Blue Velvet (1986), Lost Highway (1997) et

Mulholland Drive (2001)

Mémoire

Catherine Groleau

Sous la direction de :

Résumé

Le genre filmique – moteur par excellence de la cinématographie hollywoodienne – s’est imposé, au cours des dernières décennies, comme un champ théorique à part entière des études cinématographiques. Or, sa reconnaissance tardive au sein de la recherche universitaire témoigne du paradoxe structurant le champ cinématographique hollywoodien. En effet, la tension qu’entretient Hollywood entre l’industrie du divertissement et le cinéma d’art se révèle d’une façon particulière à travers la notion de genre cinématographique, qui s’avère à la fois un canevas de fabrication et un espace de création. Ce mémoire vise l’étude du genre filmique selon trois articulations : d’un point de vue institutionnel, d’abord, en questionnant les enjeux du champ cinématographique hollywoodien ; d’un point de vue théorique, ensuite, au moyen d’une plongée au sein des conventions et des procédés de trois genres filmiques ; et finalement, à travers l’analyse d’un corpus de films du réalisateur David Lynch. Ainsi, l’œuvre de Lynch, par son caractère marginal, inclassable et profondément étrange, donnera lieu à un parcours, certes, atypique, mais néanmoins significatif de ces trois niveaux de l’étude du genre filmique, dictant par le fait même une division en deux parties du travail. Dans un premier temps, le mémoire s’attardera à mettre en perspective la définition du champ hollywoodien et la trajectoire de Lynch, ce qui nous permettra d’identifier trois genres filmiques qui présentent un ancrage particulier au sein de la filmographie lynchienne, soit le thriller, le film noir et l’horreur. Dans un deuxième temps, nous procéderons à l’analyse filmique de Blue Velvet (1986), Lost Highway (1997) et

Mulholland Drive (2001), trois films qui adoptent la logique de la trilogie en proposant,

reprenant, puis aboutissant à un certain nombre de motifs issus des conventions génériques. Ainsi, les grilles de lecture des genres filmiques explorés par le cinéaste permettront d’observer la dimension à la fois classique et expérimentale de l’œuvre lynchienne par rapport à la cinématographie hollywoodienne tout en exposant les innovations du cinéaste à l’égard d’éléments génériques spécifiques.

Abstract

The film genre – the driving force par excellence of Hollywood cinematography – has established itself in recent decades as a theoretical field in its own right in Film Studies. However, its late recognition within academia testifies to the paradox underlying Hollywood cinematography. Indeed, the tension that Hollywood maintains between the entertainment industry and art cinema is revealed in a particular way through the concept of cinematographic genre, which turns out to be both a canvas for production and a space for creation. This thesis aims to study the film genre according to three articulations: first, from an institutional perspective by questioning the challenges within the Hollywood cinematographic field from a theoretical point of view; second, by exploring the conventions and processes of three film genres; and thirdly, through the analysis of a corpus of films by director David Lynch. Thus, Lynch's work, by its marginal, unclassifiable and profoundly strange character, will lay the foundation for an admittedly atypical, but nevertheless significant analysis of these three levels of study of the film genre, thereby dividing this work in two parts. Initially, the thesis will focus on putting into perspective the definition of the Hollywood field and Lynch's trajectory, which will allow us to identify three significant film genres within Lynch’s filmography, namely the thriller, film noir and horror. In a second step, we will proceed with the filmic analysis of Blue Velvet (1986), Lost Highway (1997) and Mulholland Drive (2001), three films which adopt the logic of a trilogy by proposing, summarizing then culminating in a certain number of motifs from generic conventions. Thus, the analytical perspectives from the film genres explored by the filmmaker will allow us to observe both the classical and experimental style of the Lynchian work in Hollywood cinematography while exhibiting the filmmaker's contribution to certain elements of filmic genre.

Table des matières

Résumé ... ii

Abstract ... iii

Table des matières ... iv

Liste des figures ... vi

Remerciements ... viii

Introduction ... 1

La signification dans un cinéma en fuite de sens ... 1

Lynchland, territoire de l’absurde ... 3

Une nouvelle trilogie : Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive ... 8

Trois articulations de la notion de genre cinématographique : champ, théorie et analyse ... 11

PREMIÈRE PARTIE. Le cinéaste et l’institution : les enjeux de l’œuvre et de la norme ... 13

Chapitre 1. David Lynch, Eagle Scout, Missoula, Montana ... 14

1.1 État du champ cinématographique hollywoodien ... 14

1.1.1 Champ de production restreinte, champ de grande production : deux définitions de l’objet cinématographique ... 14

1.1.2 L’art ou le divertissement ... 17

1.1.3 Le cinéma d’auteur comme genre ... 18

1.2 Trajectoire de David Lynch ... 21

1.2.1 Dispositions et prises de position ... 22

1.2.1.1 L’idée ... 22

1.2.1.2 La vie d’artiste ... 23

1.2.1.3 Lumière et ténèbres ... 27

1.2.2 Position(s) ... 28

1.3 Un cinéma de la transcendance ... 34

1.3.1 Le cinéaste qui médite ... 37

1.3.2 Le cinéaste de l’Amérique ... 39

1.3.3 Le cinéaste qui ne va pas au cinéma ... 40

1.3.4 Les définitions lynchiennes du cinéma ... 42

1.3.5 Un double rapport aux genres cinématographiques ... 43

Chapitre 2. Le genre cinématographique... 46

2.1 La notion de genre cinématographique comme cadre conceptuel ... 46

2.1.1 Aspects de définitions du genre cinématographique ... 47

2.1.2 Du genre filmique au champ cinématographique ... 51

2.2 Trois clés de l’œuvre lynchienne : le thriller, le film noir et l’horreur ... 53

2.2.1 Le thriller ... 54

2.2.2 Le film noir ... 60

2.2.3 Le film d’horreur ... 67

DEUXIÈME PARTIE. Genres gigognes : les significations combinatoires du thriller, du film noir et de l’horreur dans Blue Velvet, Lost Highway et Mulholland Drive ... 74

Chapitre 3. Blue Velvet ... 75

3.1 Les deux regards de Jeffrey Beaumont ... 76

3.2 Inversions, dualités et contradictions de la femme fatale ... 84

3.3 Horreur et liberté ... 91

Chapitre 4. Lost Highway... 98

4.1 Une caméra de Möbius ... 100

4.2 Femme exposée, femme dérobée : à la source des ténèbres et de la confusion ... 109

4.3 Horreur et abstraction ... 117

5.1 (En)quête : déplacements et reconfigurations simultanées du sens ... 128

5.2 Apothéose de la femme fatale : l’amnésique et l’ingénue ... 136

5.3 Répétitions, identités et illusion ... 146

Conclusion ... 155

La vie d’artiste ... 155

La matière générique ... 156

Texture et consistance de la cinématographie lynchienne ... 157

Envers et endroit de la femme fatale ... 158

Lieux de passage et temporalités cannibales ... 159

Liste des figures

Figure 1 – Salvador Dali, La Persistance de la mémoire ... 77

Figure 2 – Luis Buñuel, Un chien andalou (05 :02) ... 77

Figure 3 – Blue Velvet (09:37) ... 77

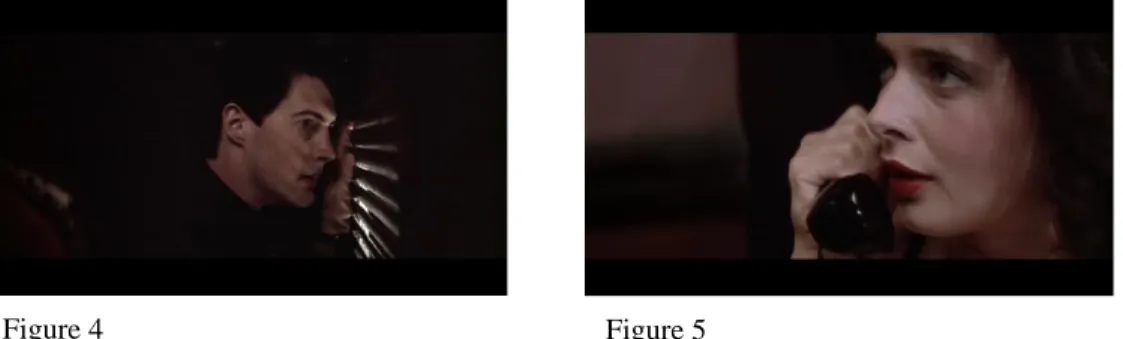

Figure 4 – Blue Velvet (39:51) ... 82

Figure 5 – Blue Velvet (40:39) ... 82

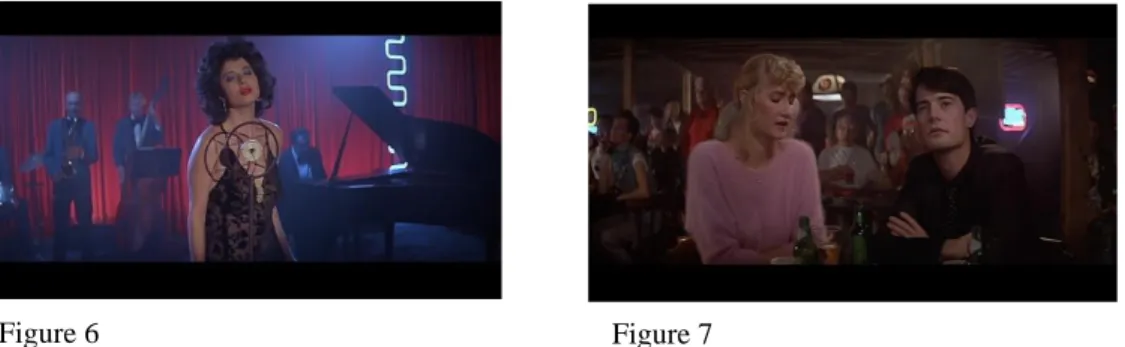

Figure 6 – Blue Velvet (34:34) ... 86

Figure 7 – Blue Velvet (34:24) ... 86

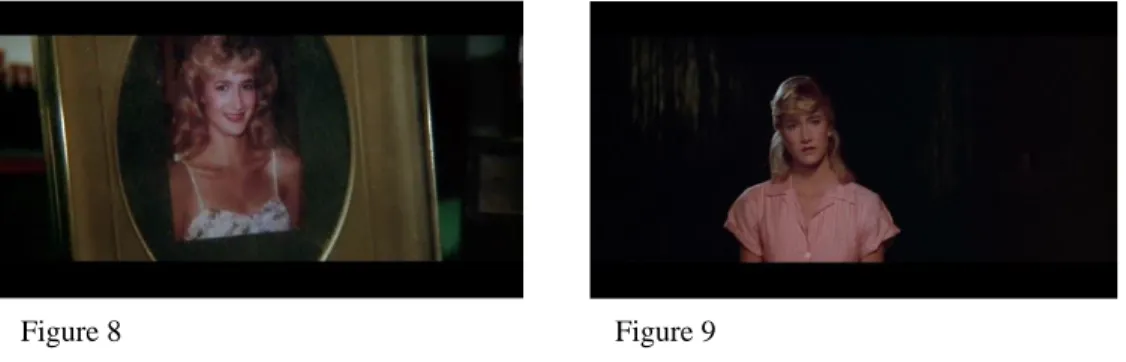

Figure 8 – Blue Velvet (14:47) ... 87

Figure 9 – Blue Velvet (16:24) ... 87

Figure 10 – Blue Velvet (1:42:48) ... 91

Figure 11 – Blue Velvet (1:43:45) ... 91

Figure 12 – Blue Velvet (45:41) ... 95

Figure 13 – Blue Velvet (47:34) ... 95

Figure 14 – Blue Velvet (1:23:25) ... 97

Figure 15 – Blue Velvet (1:23:36) ... 97

Figure 16 – Lost Highway (02:54) ... 101

Figure 17 – Lost Highway (03:10) ... 101

Figure 18 – Lost Highway (08:21) ... 102

Figure 19 – Lost Highway (09:27) ... 102

Figure 20 – Lost Highway (11:56) ... 104

Figure 21 – Lost Highway (21:42) ... 104

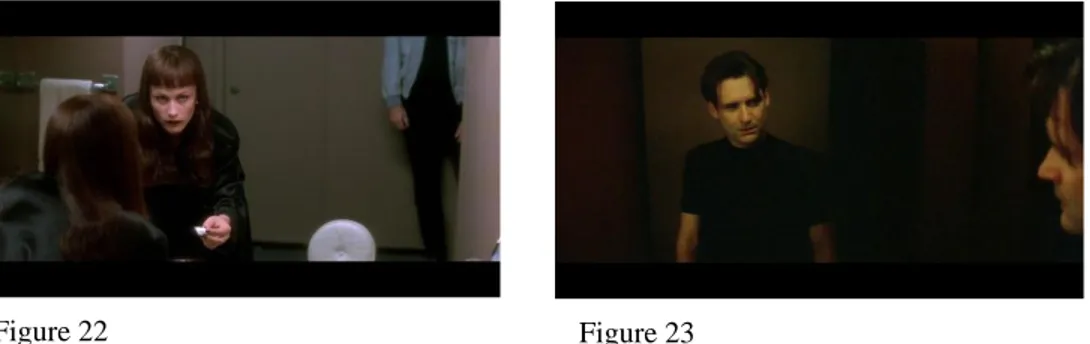

Figure 22 – Lost Highway (36:18) ... 106

Figure 23 – Lost Highway (38:03) ... 106

Figure 24 – Billy Wilder, Double Indemnity (07:58) ... 109

Figure 25 – Lost Highway (1:13:12) ... 109

Figure 26 – Lost Highway (1:16:11) ... 114

Figure 27 – Lost Highway (38:24) ... 114

Figure 28 – Lost Highway (18:04) ... 115

Figure 29 – Lost Highway (18:21) ... 115

Figure 30 – Lost Highway (29:25) ... 120

Figure 31 – Lost Highway (30:54) ... 120

Figure 32 – Lost Highway (1:50:39) ... 122

Figure 33 – Lost Highway (1:57:18) ... 122

Figure 34 – Mulholland Drive (04:32) ... 130

Figure 35 – Mulholland Drive (25:08) ... 130

Figure 36 – Mulholland Drive (43:25) ... 132

Figure 37 – Mulholland Drive (43:27) ... 132

Figure 38 – Mulholland Drive (1:56:30) ... 134

Figure 39 – Mulholland Drive (1:56:48) ... 134

Figure 40 – Mulholland Drive (1:57:18) ... 134

Figure 41 – Mulholland Drive (2:00:14) ... 141

Figure 42 – Mulholland Drive (2:00:17) ... 141

Figure 43 – Mulholland Drive (2:00:33) ... 141

Figure 44 – Mulholland Drive (2:00:36) ... 141

Figure 45 – Mulholland Drive (2:04:37) ... 143

Figure 46 – Mulholland Drive (2:04:56) ... 143

Figure 47 – Mulholland Drive (2:14:46) ... 144

Figure 49 – Mulholland Drive (2:14:57) ... 144

Figure 50 – Mulholland Drive (2:15:14) ... 144

Figure 51 – Mulholland Drive (16:20) ... 148

Figure 52 – Mulholland Drive (16:23) ... 148

Figure 53 – Mulholland Drive (2:20:01) ... 150

Figure 54 – Mulholland Drive (2:20:28) ... 150

Figure 55 – Mulholland Drive (1:50:26) ... 153

Figure 56 – Mulholland Drive (1:51:06) ... 153

Figure 57 – Mulholland Drive (1:51:36) ... 153

Figure 58 – Mulholland Drive (1:51:52) ... 153

À l’exception des figures 1, 2 et 24, les images sont tirées de captures d’écran du DVD Blue Velvet, États-Unis, 1986, 121 minutes; du BLU-RAY Lost Highway, États-Unis, 1997, 135 minutes; et du DVD Mulholland Drive, États-Unis/France, 2001, 147 minutes.

Remerciements

Je remercie d’abord ma directrice de recherche, Julie Beaulieu, qui a eu la générosité de m’accompagner pendant le long terme de la rédaction de ce mémoire. Je lui suis sincèrement reconnaissante d’avoir accepté de suivre le rythme un peu singulier de mon travail. Ce fut un réel plaisir d’achever ce projet sous sa tutelle pour sa grande sollicitude, ses lectures attentives et ses conseils précieux.

Je remercie, de tout mon cœur, Jonathan, qui a traversé à mes côtés chaque instant de ce projet. Merci d’avoir assuré l’équilibre de notre vie au cours de ces dernières années. Merci aussi à Simone, arrivée à mi-parcours, dont les siestes ont imposé une routine d’écriture étonnamment efficace pour l’aboutissement de ce travail. Merci à ma famille et à mes ami·e·s pour leurs encouragements et leur bienveillance.

Je remercie finalement le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le Comité patronal de négociation des collèges (CPNC) ainsi que le Cégep de Thetford pour leur appui financier.

Introduction

À force de parler d’une chose, on la tue1. D. Lynch

Choisir l’œuvre de David Lynch comme objet d’étude suscite un double malaise. D’emblée, la « sensation d’inquiétante étrangeté2 » qui se dégage systématiquement du visionnement de ses œuvres annonce la résistance qu’offrira son travail aux différentes grilles d’analyse filmique. Or, pour tout adepte de l’œuvre de Lynch, vouloir résoudre ou prétendre démystifier l’œuvre du cinéaste revient à se positionner à l’encontre de la vision de l’artiste sur son propre travail, qui se refuse de trop interroger le sens de ses films, « convaincu que parler dans le simple but d’expliquer ou de justifier n’a aucune nécessité ni pertinence artistique3 ». L’œuvre de Lynch s’avère néanmoins un objet d’étude intéressant pour observer l’état du cinéma étatsunien contemporain. En effet, en proposant une œuvre marquée par l’étrangeté et par l’absurde4, et qui se présente littéralement comme une incongruité dans la production cinématographique des États-Unis, Lynch nous invite à interroger l’institution qu’est Hollywood et à revisiter l’histoire de ce cinéma, afin de mettre en perspective ce qui a pu susciter l’émergence d’une œuvre d’une aussi grande originalité.

La signification dans un cinéma en fuite de sens

Partant de la notion de médiation générique telle qu’abordée par Raphaëlle Moine dans son ouvrage Les genres du cinéma, ce mémoire observera la façon dont les genres cinématographiques peuvent constituer des clés de signification permettant l’interprétation

1 David Lynch. Entretiens avec Chris Rodley, Paris, Cahiers du Cinéma, 2009, p. 22.

2 C’est à partir d’une citation d’Anthony Vidler qui décrit la difficulté que pose la définition du concept d’inquiétante étrangeté (« Ni terreur absolue ni angoisse diffuse, l’inquiétante étrangeté parut plus facile à décrire par ce qu’elle n’était pas, qu’à partir d’une signification propre ») que Rodley situe le cinéma de Lynch dans l’introduction des Entretiens : « Les attributs de l’inquiétante étrangeté, dans ce que Freud appelle “le champ de l’effrayant”, sont ceux de la peur plus que de la véritable terreur, de la hantise plus que de l’apparition. Elle transforme l’“ordinaire” en “extraordinaire”, et produit une “infamiliarité” dérangeante dans ce qui est à l’évidence familier. Comme le dit Freud : “L’inquiétant étrangeté provient de ce qui, secrètement, n’est que trop familier et donc, refoulé.” Telle est l’essence du cinéma de Lynch. » Ibid., p. 4, 6. (L’italique est le fait de l’auteur.)

3 Ibid., p. 42.

4 « Je comprends que les gens disent que certains aspects de mes films sont étranges ou grotesques, mais le monde est étrange ou grotesque. On dit que la réalité est plus étrange que la fiction. Tout ce qu’il y a d’étrange, dans le film, vient du monde, ça ne peut donc pas être aussi étrange que ça. » Ibid., p. 152.

d’un corpus de films de David Lynch. Selon Moine, « [l]e genre est ainsi un des accès possibles au film, une des conditions possibles de son intelligibilité, que ce film par ailleurs manifeste ou non une intention générique5. » Chez Lynch, le genre cinématographique est un élément central. En effet, il s’inscrit dans le rapport que l’œuvre du réalisateur entretient avec Hollywood qui agit ici comme un immense répertoire de personnages, de lieux, d’ambiances et, nécessairement, de genres filmiques que le cinéaste emploie et refaçonne. Dans cette optique, Éric Dufour associe la présence d’éléments des genres cinématographiques à l’utilisation du cliché chez Lynch :

cliché dans l’image de la femme et de sa sensualité, de la fille innocente et de la femme fatale, des adolescents et des amours adolescents, cliché dans l’expression des sentiments (la colère ou le désir), clichés dans les références du monde des années 1950 […]. De là le premier sens du cliché dans les films de Lynch : faire apparaître dans l’image cinématographique la tradition de laquelle elle provient, c’est-à-dire les codes ou les symboles, renvoyant donc […] à un monde désormais mort, celui du cinéma du « grand Hollywood »6.

Cet attachement pour le « grand Hollywood » participe d’une certaine tonalité dans les films du réalisateur, voire de choix parfois esthétisants, mais comme le remarque Frida Beckman, cette inscription délibérément cinématographique dépasse le simple exercice postmoderne : « Lynch’s use of Hollywood clichés in general, and the film noir genre in particular, exceeds the playfulness of intertextual reference. His references to conventions and clichés are not just on a level of advanced coding; they play a central role in rethinking the function of characterization7. » Ainsi, dans l’œuvre de Lynch, le genre filmique s’avère un matériau dont le réalisateur dispose pour repenser la fonction des personnages et pour redéfinir la notion même de récit, ce que Beckman identifie clairement dans son article : « I would contend that the very suggestion that we need to install narrative continuity in Lynch’s work is problematic. This kinds of domestications of Lynch’s narrative unruliness constitute an underestimation of its disruptive potential8 ». Nous nous retrouvons donc devant des œuvres problématiques puisqu’elles nient, d’une certaine façon, la spécificité du cinéma de

5 Raphaëlle Moine, Les genres du cinéma, Paris, Armand Colin, 2016, p. 88. 6 Éric Dufour, David Lynch : matière, temps et image, Paris, Vrin, 2008, p. 58.

7 Frida Beckman, « From Irony to Narrative Crisis: Reconsidering the Femme Fatale in the Films of David Lynch », Cinema Journal, vol 52, n°1 (automne 2012), p. 31.

fiction, spécificité qui se résume souvent à cette idée d’un cinéma qui s’offre avec une certaine transparence en s’appuyant sur les principes de l’impression de réalité et de l’identification aux personnages. Or, les dislocations qui surgissent entre les conventions des genres filmiques et le traitement qu’en fait Lynch nous amènent à interroger cette sorte de béance qui caractérise l’interprétation des œuvres du cinéaste : comment un cinéma aussi « cinématographique » peut-il placer le public devant une expérience à ce point marquée par l’étrangeté ? C’est précisément ce que souligne Chris Rodley dans l’introduction des entretiens qu’il a menés avec Lynch :

Dans l’univers de Lynch, des mondes – réels et imaginaires – entrent en collision. La sensation de « malaise » ressentie par le public vient de cette confusion des genres et de l’absence de conventions ou de règles qui assurent normalement le confort et, plus essentiellement encore, orientent habituellement le spectateur9.

Appliquée à l’œuvre lynchienne, la médiation générique se bute à la question de l’horizon d’attente générique. Moine explique bien la dialectique de ce concept qui « est déterminé par deux régimes de généricité, un régime auctorial, qui propose, et un régime spectatoriel, qui dispose. Il arrive donc que le régime spectatoriel ne rencontre pas le régime auctoriel10. » Ainsi, les difficultés inhérentes au contexte d’interprétation des œuvres de Lynch nous incitent à négocier de nouveau les significations que peuvent renfermer certains éléments génériques des films du cinéaste. C’est donc la notion même de genre cinématographique qu’il nous faudra d’abord interroger, afin d’identifier le lieu où s’effectue la construction de significations particulières au sein des films à l’étude, significations qui s’inscrivent à la fois dans un imaginaire singulier, celui du cinéaste, et dans une institution idéologiquement chargée, Hollywood.

Lynchland, territoire de l’absurde

L’inscription générique des films de Lynch est une donnée indéniable. Cependant, la large palette explorée et la tendance prononcée pour le mélange des genres en fait un paramètre quelque peu abscons pour procéder à un panorama de la filmographie de ce cinéaste. En revanche, une façon récurrente de présenter l’œuvre lynchienne est de procéder par un biais

9 David Lynch. Entretiens avec Chris Rodley, op. cit., p. 6-7. 10 Raphaëlle Moine, Les genres du cinéma, op. cit., p. 87.

topographique en tentant d’associer chacun de ses films à un monde, un lieu, une planète, à la dimension du rêve, de l’hallucination ou du cauchemar. Ainsi, Eraserhead (1977) lance le bal de la filmographie atypique de David Lynch. Ce film, qu’on peut qualifier de surréaliste, offre une résistance à quiconque souhaiterait se prêter à l’exercice de le résumer. C’est du moins ce qu’expose Éric Dufour pour qui « le film est autre chose, parce qu’il ne s’agit pas d’y raconter une histoire11. » Bien que l’on puisse tenter d’appliquer au film une grille de lecture rationnelle en soutenant qu’il s’agirait, par exemple, de « l’histoire d’un homme incapable d’assumer sa paternité12 », il s’avère plus juste de parler du film pour ce qu’il est, soit une proposition cinématographique particulière dans laquelle, toujours selon Dufour, se met en place « une déstructuration systématique où règne une logique de l’imagination13 ».

Eraserhead montre aussi fondamentalement un désir d’explorer les effets de l’agencement

des images et des sons14. Il est possible d’y déceler la volonté de recréer un rapport primitif au cinéma, celui qu’a incarné, par exemple, la dimension fantasmagorique du travail de Méliès que Casetti décrit habilement lorsqu’il aborde ce cinéaste des premiers temps :

Ces trucs [les transformations à vue, les substitutions, les apparitions et disparitions, les surimpressions, le ralenti et l’accéléré] confèrent au monde représenté de nouvelles propriétés : justement à cause de l’aspect changeant des êtres, l’univers sur l’écran acquiert de la fluidité, il s’ouvre au devenir, il connaît l’imbrication et la multiplication des temps, il voit se subdiviser les espaces. […] En somme, le film conquiert un langage : et le « cinématographe » de simple appareil d’enregistrement devient le « cinéma », instrument de discours pour images et sons, dispositif affabulateur15.

Avec Eraserhead, Lynch semble à la recherche de cette attitude originelle devant le phénomène « cinéma » qui invite à une exploration désinhibée de l’imagination. Ainsi, cette incursion dans le monde du cinéma aura pour effet de donner à l’œuvre du cinéaste une

11 Éric Dufour, David Lynch : matière, temps et image, op. cit., p. 17. 12 Ibid., p. 16.

13 Ibid., p. 18.

14 Comme Lynch le mentionne dans L’espace du rêve, la combinaison de l’image et du son est précisément ce qui est à la source de son désir de faire du cinéma : « La première fois que j’ai voulu faire un film, j’ai entendu le vent, puis j’ai vu un objet bouger, et j’ai compris que le bruit du vent était aussi important que le mouvement de l’image – le son et l’image devaient être intimement liés. » David Lynch et Kristine McKenna, L’espace du rêve, Paris, JC Lattès, 2018, p. 109.

configuration calquée sur le monde du rêve et de l’hallucination, une planète bien étrange que l’on finira par nommer « Lynchland ».

Viennent ensuite deux films qui pourraient être vus comme les deux extrémités de la géographie cinématographique de Lynch. The Elephant Man (1980) est un film biographique qui retrace la vie de John Merrick, un homme atteint de profondes dysmorphies. Ayant vécu au cœur de la société victorienne, Merrick est tantôt relégué au statut de freak, tantôt à celui de curiosité scientifique, ce qui lui permet finalement d’accéder à une certaine mondanité. Le récit chronologique, qui se distingue par une tonalité fortement pathétique et une certaine portée morale, est très éloigné de l’œuvre expérimentale que représentait Eraserhead. La touche lynchienne ne demeure pas moins apparente comme le souligne Elijah Baron : « Lynch, quant à lui, est d’abord attiré par les associations d’idées que crée ce titre inouï [The

Elephant Man] : il évoque la transformation, le rêve, le sens de l’identité, des thèmes qui

définiront toute une carrière16. » Après ce film consensuel et chaleureusement salué par ses huit nominations aux Oscars17, Dune (1984) « occupe une place unique et problématique dans la filmographie autrement cohérente de son auteur18. » Avec ce film de science-fiction basé sur le roman éponyme de Frank Hebert, il est généralement admis que Lynch n’a pas su se montrer à la hauteur du défi de taille que représentait son adaptation. Alors que Lynch lui-même en arrive souvent à dénier la place de ce film dans son œuvre, les critiques les plus conciliantes s’évertuent à y voir une œuvre proprement lynchienne, marquée par le surréalisme et la subversion, ce que suggère Alexandre Fontaine Rousseau :

Privé du final cut, Lynch n’arrive visiblement jamais à contrôler complètement ce spectacle délirant, qui le supplante et l’engloutit. Mais il arrive cependant à produire un grandiose déraillement, détournant ses propres ambitions et abandonnant aux tensions internes qui l’habitent un invraisemblable projet qui est peut-être plus intéressant ainsi – à la fois somptueusement ridicule et bizarrement transcendant19.

16 Elijah Baron, « The Elephant Man (1980) : L’origine de la vie », 24 images, n°184, octobre-novembre 2017, p. 22.

17 David Lynch. Entretiens avec Chris Rodley, op. cit., p. 75.

18 Alexandre Fontaine Rousseau, « Dune (1984) : L’image prophétique », 24 images, n°184, octobre-novembre 2017, p. 23.

Ces trois premiers films délimitent les contours de l’imaginaire du réalisateur en établissant à la fois les limites et les promesses d’une œuvre qui ne fera plus de compromis. Blue Velvet (1986) survient alors comme « le film programme de toute la cinématographie de l’auteur20 », selon André Roy. En effet, ce film, qui présente une intrigue policière sur fond d’amours adolescents et de sadomasochisme, instaure avec une maîtrise étonnante le ton qui définira l’œuvre de Lynch, soit cette inquiétante étrangeté que l’on retrouve dans la représentation d’un quotidien marqué par la banalité. Roy y remarque aussi un ensemble d’aspects qui définissent la Lynch touch :

Personnages ambivalents, thématique à forte connotation psychanalytique, dimension onirique disruptive, esthétique visuelle puissante, à la fois vive et macabre, musique non narrative très texturée : tout est mis en place pour les œuvres ultérieures qui seront plus que jamais fiévreuses. Par elles, David Lynch radiographiera avec une incroyable maîtrise le refoulé des États-Unis21.

À partir de Blue Velvet, la filmographie de Lynch atteint une cohérence particulière. Chaque film reconduit ce que nous pouvons identifier comme des obsessions lynchiennes tout en affichant une dimension imprévisible qui déstabilise le public et la critique. Il devient alors courant de découper l’œuvre de Lynch au moyen de cycles qui correspondent aux principales préoccupations du réalisateur. Considérons d’abord les « films de quartier » qui regroupent les productions situées dans le décor typé d’une petite ville américaine. Bien qu’une dimension mystérieuse soit systématiquement présente, ces films mettent de l’avant la sphère domestique des personnages. Blue Velvet, avec l’entourage bien verni de la ville de Lumberton, peut faire office d’archétype pour ce genre de films et l’univers de Twin Peaks s’inscrit dans la même veine. Le succès impressionnant obtenu par la série télévisée en 1990 et 199122, suivi du long métrage Twin Peaks: Fire Walk With Me (1992), ont fait entrer dans la culture populaire le prétexte de cette œuvre télévisuelle et cinématographique, soit le meurtre insoluble de Laura Palmer. Lost Highway (1997) présente aussi un univers urbain et familial assez tortueux qui finit par rappeler Eraserhead, tel que le note Céline Gobert :

20 André Roy, « Blue Velvet (1986) : Le mal est là », 24 images, n°184, octobre-novembre 2017, p. 24. 21 Id.

22 L’univers de Twin Peaks a fait un retour inespéré en 2017 à travers l’œuvre Twin Peaks: The Return qui s’affirme, selon Charlotte Selb, « non pas comme une suite (ni une fin), mais comme un retour infini sur les mêmes lieux, le même temps, les mêmes obsessions. » Charlotte Selb, « Twin Peaks: The Return : L’éternel retour », 24 images, n°184, octobre-novembre 2017, p. 37.

Lynch effectue un raccord direct avec le domestique vicié de Blue Velvet. Depuis ses débuts dans l’urbanité enfumée et suffocante d’Eraserhead, Lynch aime fouiller cette thématique de l’enfermement23.

Partant de la relation conjugale ambiguë de Fred et Renée, et de l’apparition d’étranges vidéos montrant l’intérieur de leur maison, les nombreuses bifurcations narratives qui marquent ce film mettent en relief, plus que jamais, la fascination du réalisateur pour le mystère. Lynch accorde aussi une place de choix aux abstractions, aux cauchemars et à la représentation du mal.

À Lost Highway vient se greffer un cycle de films qui partagent le motif de la route. Lost

Highway le met de l’avant à même son titre ; les premières et dernières images du film

entraînent le public dans une voiture déchaînée et un certain nombre de scènes se déroulant sur la route permettent l’intrusion des éléments constitutifs du mystère. Ce principe s’applique aussi à Mulholland Drive (2001). Le titre désigne une route qui peut à la fois nous perdre et nous mener quelque part. Suivant cette idée, c’est ainsi que se déploie le récit de la rencontre entre Rita et Betty, rencontre qui les précipite dans une intrigue retorse pour tenter de percer le secret de l’identité de Rita, frappée d’une amnésie particulièrement hermétique.

Wild at Heart (1990), en revanche, emprunte de façon plus frontale les codes du road movie.

Ce film montre le périple d’un couple, Sailor et Lula, qui vit un amour fou attisé par le mouvement de leur virée sur les grandes routes des États-Unis. Le grotesque et la violence maniériste de ce film en font une œuvre particulièrement étonnante dans la filmographie de Lynch. The Straight Story (1999) reçoit un statut similaire, pour des raisons différentes cependant. Ce film se pose aussi dans la lignée du road movie, mais avec la particularité suivante : le protagoniste, Alvin Straight, est un homme sur le déclin qui décide de traverser l’Iowa au moyen d’une tondeuse à gazon, afin de se rendre au chevet de son frère qu’il n’a pas vu depuis de nombreuses années. Ce film presque suspect, tant il est conventionnel au regard de l’œuvre proposée par Lynch jusqu’ici, n’a pas moins sa place dans la filmographie du cinéaste. Rappelant l’approche humaniste du film The Elephant Man et s’opposant aux déplacements anxieux et oppressants de Lost Highway et Wild At Heart, Lynch montre avec

23 Céline Gobert, « Lost Highway (1997) : “Did I dream you dreamed about me ?” », 24 images, n°184, octobre-novembre 2017, p. 27.

The Straight Story sa capacité à exprimer la tendresse tout en gardant intacte sa propension

à l’absurde à travers l’image de ce vieillard sur sa tondeuse.

Avec Inland Empire (2006), Lynch semble pousser à un certain paroxysme la figure de la femme en péril. En effet, certaines analyses ont souligné la récurrence de la femme-martyre24 dans l’œuvre lynchienne. De Dorothy dans Blue Velvet à Renée dans Lost Highway, en passant par Diane dans Mulholland Drive et, surtout, Laura Palmer dans Twin Peaks, la femme sacrifiée semble être la voie privilégiée par Lynch pour interroger les sources du mal. C’est du moins ce que suggère Ariel Esteban Cayer :

Lynch semble plutôt déterminé à exorciser cette image traumatique, à sauver cette femme de l’anéantissement en lui conférant, au travers de son œuvre, un pouvoir mythologique, une résilience qui va au-delà de la souffrance ou de la mort25.

Inland Empire met en scène Nikki, une actrice qui se trouve prisonnière d’une spirale étrange

entre la réalité et la fiction à laquelle elle se prête dans le cadre du tournage d’un film. Ce dernier long métrage en date du réalisateur a notamment permis à Éric Dufour de constituer ce qu’il nomme la trilogie de Los Angeles26, qui réunit les films Lost Highway, Mulholland

Drive et Inland Empire. Ces trois films partagent aussi des constructions narratives

disruptives dont on retrouve les prémisses dans des films Eraserhead et Twin Peaks: Fire

Walk With Me.

Une nouvelle trilogie : Blue Velvet, Lost Highway, Mulholland Drive

Ce mémoire s’attarde principalement à trois œuvres du cinéaste, soit Blue Velvet, Lost

Highway et Mulholland Drive. Ces trois films nous intéressent d’emblée en raison de la

présence d’un même motif narratif : l’enquête. Les personnages de ces films sont plongés dans une quête de sens ou de vérité. Jeffrey, dans Blue Velvet, se lance dans une enquête motivée par la découverte d’une oreille humaine. À partir de cette oreille, il cherche à découvrir le secret de Dorothy puis à faire la lumière sur les activités d’une organisation

24 Ariel Esteban Cayer, « Inland Empire (2006) : Femme(s) en péril », 24 images, n°184, octobre-novembre 2017, p. 30.

25 Id.

criminelle. Dans Lost Highway, le processus de l’enquête est quelque peu saboté par la structure particulière du film qui s’organise autour d’une suite d’énigmes : Qui est Dick Laurent ? Fred a-t-il tué Renée ? Pourquoi Fred devient-il Peter ? Alice connaît-elle Renée? Dans ce cas-ci, l’enquête est moins menée par les personnages que par le public lui-même, qui peut se révéler plus efficace que les détectives que nous voyons brièvement à l’œuvre dans le film. Enfin, dans Mulholland Drive, l’enquête que mènent Betty et Rita est soumise à une dynamique circulaire qui fait qu’elles deviennent à la fois sujet et objet de leur quête de sens. Or, comme le montrent les derniers actes respectifs de ces films, qui offrent peu ou pas de résolution, l’intérêt ne réside pas dans la réponse à ces quêtes, mais bien sur les quêtes en tant que telles. En ce sens, ce fil thématique et narratif de l’enquête offre un parallèle intéressant avec le travail de recherche que nous nous proposons de faire dans ce mémoire. La présence marquée de l’enquête dans les films du corpus renvoie aux codes du thriller ou du film de détective, deux genres cinématographiques au sein desquels l’identification du public instaure un mode spectatoriel où sa participation à la recherche de la vérité s’avère cruciale, puisqu’elle conditionne et est conditionnée par la construction du récit. David Bordwell, dans Narration and the Fiction Film, détaille bien les degrés d’identification et de participation du public dans les films de détective en se basant sur la question de la distribution du savoir à l’auditoire :

The detective film justifies its gaps and retardations by controlling knowledge, self-consciousness, and communicativeness. The genre aims to create curiosity about past story events (e.g., who killed whom), suspense about upcoming events, and surprise with respect to unexpected disclosures about either story [fabula] or syuzhet27. To promote all three emotional states, the narration must limit the viewer’s knowledge28.

En prenant en compte les diverses manipulations du récit découlant de la présence du thriller dans les trois films à l’étude, nous chercherons à identifier des éléments génériques qui peuvent agir comme des clés de significations pour les films du réalisateur tout en prenant en

27 Bordwell revient souvent sur cette distinction entre les notions de récit et d’histoire : « He reworks the concepts of syuzhet and fabula to mean the narrative events and cues with which the viewer is actually presented, on the one hand, and the narrative as a whole, including those events and actions the viewer is left to infer, on the other. […] The syuzhet is marked by the manipulation of information concerning the story of the crime, and by retardation in the story of the investigation. » Steve Neale, Genre and Hollywood, Londres, Routledge, 2001, p. 75.

compte les limites interprétatives qu’impose le film lui-même. Cet aspect est particulièrement opératoire dans le cas de Lynch, puisque le cinéaste assure à son œuvre une part d’herméticité. C’est d’ailleurs ce qui amène Dennis Lim à parler du cinéma de Lynch comme celui de l’absence, faisant ici référence aux films qui tournent autour de l’amnésie ou de la disparition, « tracing the contours of the void left behind29. » Ainsi, cette idée de l’absence ou de l’oubli dans le cinéma de Lynch installe les limites du terrain d’analyse dont nous disposons. Certaines questions ne reçoivent pas de réponses dans la filmographie lynchienne et cet état de fait doit d’être pris en compte. Nous nous attarderons donc au visible et à la matérialité des films à l’étude, afin de dégager les occurrences du langage cinématographique qui nous permettent de construire un sens qui ne vise pas nécessairement la vérité de l’intrigue, mais plutôt la vérité que peut révéler le travail filmique du cinéaste. En d’autres termes, nous tenterons de déterminer ce que le réalisateur veut montrer par son investissement des genres cinématographiques en cherchant la réponse dans ce qui nous est accessible en tant que public, soit l’observation des codes et des conventions du cinéma de genre et l’analyse des effets de leur manipulation.

Partageant plus que le motif de la quête, les trois films du corpus s’inscrivent précisément dans l’analyse du thriller que proposent Bordwell et Thompson dans L’art du film :

David Lynch se sert des effets de suspense et de surprise propres au genre pour créer des atmosphères angoissantes qui reçoivent peu d’explications rationnelles. Dans Blue Velvet (1986), Lost Highway (1997) et Mulholland Drive (2001), les crimes sont sinistres et obscurs, les criminels sortent souvent de cauchemars grotesques et les innocents ne sont pas tout à fait innocents30.

Il est intéressant que les auteur·e·s réunissent précisément les trois films de notre corpus dans leur analyse de ce qu’ils considèrent comme des « innovations dans le thriller ». Par ailleurs, les différents traits qu’ils relèvent appellent un mélange des genres aussi important à observer. L’idée de la présence de criminels quasi monstrueux, sortant « souvent de cauchemars grotesques », nous invite à l’analyse des codes du film d’horreur. En effet, la frontière de plus en plus fine sur laquelle se tiennent les criminels lynchiens nous permet

29 Dennis Lim, The Man from Another Place, New York, Amazon Publishing, coll. « Icons Series », 2015, p. 72-73.

30 David Bordwell et Kristin Thompson, L’art du film. Une introduction, 3e édition française, Louvain-la-Neuve (France), De Boeck, 2014, p. 533.

d’envisager aisément un basculement vers la dimension fantastique du cinéma. Pensons à Frank dans Blue Velvet qui, bien qu’habitant physiquement le monde réel du film, semble plonger les personnages dans un univers tordu, vicié et anxiogène. En revanche, la multiplicité des mondes est concrètement représentée avec Mystery Man dans Lost Highway. Le personnage se présente comme une matérialisation de la peur et du mal.

Le film noir a aussi sa place dans cette grille d’analyse. Bien qu’il puisse être considéré comme un genre très voisin du film de détective, il comporte des aspects qui méritent une attention particulière, à commencer par la présence du personnage de la femme fatale. La femme fatale occupe une place distincte dans la filmographie de Lynch. Dans « From Irony to Narrative Crisis: Reconsidering the Femme Fatale in the Films of David Lynch », Frida Beckman propose aussi d’étudier ce qui tend à s’affirmer de plus en plus comme une sorte de triptyque, soit les films Blue Velvet, Lost Highway et Mulholland Drive31. Partant de la double nature que l’on associe souvent à la femme fatale, « an attractive but dangerous woman32 », il est intéressant d’analyser les duos de personnages féminins des films du corpus pour observer la façon dont elles se positionnent par rapport à cet archétype.

Trois articulations de la notion de genre cinématographique : champ, théorie et analyse

L’étude de l’œuvre lynchienne sera l’occasion d’approfondir la notion de genre cinématographique selon trois perspectives. Ainsi, le mémoire, déployé en deux parties, effectuera un parcours allant de l’approche macroscopique de la théorie du champ et du genre filmique à la perspective plus spécifique de l’analyse des œuvres. Dans un premier temps, le genre cinématographique sera étudié d’un point de vue institutionnel. L’étude du champ cinématographique hollywoodien et de la trajectoire de David Lynch au sein de celui-ci nous renseignera sur le rapport qu’entretient le cinéaste avec le cinéma de genre. En effet, étant donné le rôle particulièrement structurant qu’occupent les genres au sein du cinéma hollywoodien33, cette analyse institutionnelle et sociologique nous permettra de mettre en

31 Frida Beckman, « From Irony to Narrative Crisis: Reconsidering the Femme Fatale in the Films of David Lynch », art. cit., p. 26.

32 Barry Keith Grant, Film Genre from Iconography to Ideology, Londres, Wallflower, coll. « Short Cuts », 2007, p.25.

33 Dans son ouvrage, Steve Neale consacre un chapitre au rapport entre les genres filmiques et l’industrie cinématographique hollywoodienne : « According to conventional wisdom, genre and genres were a key

relief la façon dont les codes génériques sont intégrés dans la démarche du cinéaste. Nous observerons comment le réalisateur, dont l’originalité stylistique est manifeste, se positionne par rapport à l’industrie hollywoodienne définie par les règles et conventions issues de la prédominance des genres cinématographiques. Étant donné l’influence d’Hollywood sur l’imaginaire américain et le rapport particulier qu’entretient Lynch avec cette même Amérique, une analyse du cinéma de Lynch à travers la notion du genre cinématographique nous conduira à l’étude, d’une part, de la dimension esthétique de son œuvre et, d’autre part, de sa conception de l’art et de sa place en tant qu’artiste. Par la suite, le genre cinématographique sera considéré d’un point de vue théorique. Nous dresserons un recensement des écrits des diverses théories génériques afin d’observer la complexité de cette notion qui peut paraître, par son association fréquente à la culture populaire, comme un enjeu de moindre importance dans le travail interprétatif du film. Nous nous intéresserons aux différentes définitions de ce concept, afin de mettre en évidence ses fonctions et, incidemment, les formes que peut prendre le geste générique au sein d’une œuvre. Partant de ce cadre conceptuel, nous porterons notre attention sur trois genres filmiques qui s’avèrent récurrents et qui recèlent des significations particulières au sein de la cinématographie lynchienne : le thriller, le film noir et le film d’horreur.

Dans un deuxième temps, nous nous attarderons à l’analyse du corpus filmique. Nous étudierons successivement Blue Velvet, Lost Highway et Mulholland Drive en portant notre attention sur le déploiement qu’y adoptent le thriller, le film noir et le film d’horreur. L’analyse de séquences nous permettra de mettre à profit un cadre d’interprétation qui s’appuie sur une lecture sémiotique et esthétique du film. Nous nous intéresserons donc à l’exploitation particulière du langage cinématographique et des codes génériques par le cinéaste. Ce faisant, nous viserons moins à livrer le sens du film qu’une certaine perspective sur l’œuvre filmique lynchienne.

component in this [studio] system. The routines and formulas of genre complemented the routines and formulas of factory production. They enabled the studios to plan, produce and to market their films in predictable ways ». Steve Neale, Genre and Hollywood, op. cit., p. 231-233.

PREMIÈRE PARTIE

Chapitre 1. David Lynch, Eagle Scout, Missoula, Montana

1.1 État du champ cinématographique hollywoodien1.1.1 Champ de production restreinte, champ de grande production : deux définitions de l’objet cinématographique

Dans son article « L’institution du film de fiction aux États-Unis : le point de vue sémio-pragmatique », Pierre Barrette trace les contours de l’état du champ cinématographique hollywoodien en cernant la façon particulière dont s’articulent la sphère de production restreinte (le film d’auteur) et celle de grande production (les blockbusters) :

En effet, contrairement à ce qui se passe en littérature, et pour des raisons qui tiennent autant au statut du médium qu’à ses contingences, la sphère de production restreinte est en position d’infériorité par rapport à Hollywood. Les critères de rentabilité imposés par le marché font en sorte qu’il est de plus en plus difficile pour les auteurs de travailler à une œuvre personnelle, s’éloignant des standards de la production courante34.

Le mode de production hollywoodien impose une norme institutionnelle qui limite l’espace des possibles35 des cinéastes et réduit l’attente des spectateurs et des spectatrices à des œuvres relativement homogènes et largement déterminées par les genres36. À cet égard, Timothy Corrigan, cité par Barrette, propose cette formule intéressante pour caractériser l’effet de la logique des blockbusters : « They alter the very nature of film product by forcing a massive alteration of the conception of an audience37. » Il est donc admis que le champ de grande production comporte une importance telle qu’il agit de façon déterminante dans la production et la réception de l’ensemble des films, et ce, en façonnant une conception monolithique de ce que doit être une œuvre – ou un produit – cinématographique. Cette conception d’un cinéma homogène et mercantile se serait forgée à l’époque du cinéma classique perfectionné

34 Pierre Barrette, « L’institution du film de fiction aux États-Unis : le point de vue sémio-pragmatique », Cinémas : revue d’études cinématographiques, vol. 7, n°3, 1997, p. 25.

35 « L’héritage accumulé par le travail collectif se présente ainsi à chaque agent comme un espace de possibles, c’est-à-dire comme un ensemble de contraintes probables qui sont la condition et la contrepartie d’un ensemble d’usages possibles. » Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Essais », 1998 (1992), p. 385. (L’italique est le fait de l’auteur.)

36 Pierre Barrette, « L’institution du film de fiction aux États-Unis : le point de vue sémio-pragmatique », art. cit., p. 27.

par les grands studios hollywoodiens entre 1930 et 1960. À cet égard, Henri-Paul Chevrier résume les mécanismes de ce qu’on pourrait nommer le cinéma de consommation :

[Les studios d’Hollywood] ont créé un modèle de divertissement avec des films construits autour d’un star system et inscrits dans un genre convenu. […] Le cinéma classique ne vise qu’à raconter des histoires de la façon la plus efficace et, pour assurer l’impression de réalité, il s’est élaboré toute une rhétorique (qui perdure encore). La composition de l’image (le cadrage et l’éclairage), les fonctions de la bande sonore (les dialogues et la musique), le jeu des comédiens… et toute la mise en scène se retrouvent au service de l’intrigue. La façon d’écrire ou de raconter une histoire consiste à tout dramatiser38.

Ainsi, pour Chevrier, le cinéma classique correspond à une façon de faire un cinéma qui oriente les attentes du public en lui garantissant, par son usage du langage cinématographique, une expérience divertissante. En observant le système des genres, autre produit du cinéma classique, l’auteur met au jour le mode de production pragmatique du cinéma de consommation :

Le système des genres permet aux producteurs de discipliner les réalisateurs et de fidéliser les spectateurs. Les genres cinématographiques fournissent au réalisateur un canevas de fabrication et au spectateur une grille de lecture. Inscrits dans des formules préétablies, les films rassurent le spectateur qui reconnaît le rituel en même temps qu’ils le surprennent par leur façon d’enrichir le modèle. Les genres garantissent ainsi d’en rester au simple divertissement39.

Le champ de grande production du cinéma hollywoodien impose donc les paramètres hérités du cinéma classique à l’ensemble du cinéma étatsunien. Conséquemment, c’est à l’aune de ces paramètres (impression de réalité, utilisation du langage cinématographique ou genres filmiques) qu’est accordée la valeur cinématographique d’une production, non seulement par le public de cinéma, mais aussi par les studios, les producteurs et productrices et les sociétés de distribution. Dans ce contexte, le cinéma de consommation est considéré comme étant le cinéma, niant ainsi la visibilité et à la limite la pertinence des autres formes d’expression filmique au sein du champ cinématographique. Cet effet de monopole provoque l’exclusion non seulement du film de fiction d’auteur, mais aussi des productions telles que le

38 H.-Paul Chevrier, La vraie nature du cinéma ou l’évolution d’un langage, Montréal, Somme toute, 2017, p. 7.

documentaire ou le film expérimental. En outre, le caractère hégémonique d’Hollywood influence aussi les cinémas nationaux, tant sur le plan de la mise en marché que sur le plan de l’expression artistique, comme le souligne Edward Buscombe dans Le cinéma

aujourd’hui :

À travers le monde, le public de ces films [étatsuniens] se compte par millions, non pas seulement parce qu’ils sont réalisés avec plus de moyens, mais parce qu’ils touchent les rêves et l’imagination du public de tous les pays. En ce sens, le cinéma hollywoodien est unique. C’est un cinéma plus supranational que national ou, pour être plus précis, un cinéma qui a internationalisé ses préoccupations nationales40.

Dans un rapport de réciprocité, les différentes instances de l’institution cinématographique (la production, la diffusion, la consécration et même la critique) ont le pouvoir de contrôler l’offre des films et, incidemment, la demande des spectateurs et spectatrices. Roger Odin, qui a notamment réfléchi à la notion de public de cinéma, en est venu à une définition du contrat cinématographique qui est révélatrice de cet état du champ hollywoodien :

Tous les spectateurs de cinéma ont accepté un contrat cinématographique. […] Cette décision les engage : entrer dans l’institution cinématographique signifie accepter les contraintes de l’institution. À partir du moment où j’ai accepté d’entrer dans l’institution cinéma (contrat), je m’engage à regarder ce qui m’est

donné à voir comme du cinéma, et ceci quelle que soit la nature de ce qui m’est

donné à voir41.

Dans cette perspective, Barrette associe aussi le contrat cinématographique à une forme d’emprisonnement dans un type de cinéma consensuel :

C’est vers la nature même de l’institution du film de fiction des États-Unis qu’il faut regarder, vers l’extraordinaire prégnance d’un certain contrat de spectature qui lie la sphère de production à la masse des spectateurs états-uniens, et qui crée, entre autres effets pervers, une sorte d’accoutumance dont la conséquence directe semble être l’impossibilité pour ce public d’« honorer » d’autres contrats42.

40 Edward Buscombe, Le cinéma aujourd’hui, Paris, Phaidon, 2004, p. 10.

41 Roger Odin, « Le spectateur de cinéma : approche sémio-pragmatique », Communication, « Information, médias, théories », vol. 13, n°2, automne 1992, p. 53. (L’italique est le fait de l’auteur.)

42 Pierre Barrette, « L’institution du film de fiction aux États-Unis : le point de vue sémio-pragmatique », art. cit., p. 28.

Marqué par le conformisme et le conservatisme, cet état du champ cinématographique hollywoodien impose les règles d’un art qui prend soin de ses capitaux. Ainsi, compte tenu du fait que le cinéma d’auteur désigne un ensemble de films cherchant à se placer dans « une logique contre-institutionnelle de l’art pour l’art43 », l’espace que peut s’arroger ce cinéma plus marginal au sein du champ cinématographique s’avère complexe à délimiter.

1.1.2 L’art ou le divertissement

Un obstacle important à la reconnaissance d’un statut pour le cinéma d’auteur au sein du champ cinématographique hollywoodien peut être attribué à la perception de la valeur artistique du cinéma. Or, comme le montrent les luttes du champ cinématographique, la définition du cinéma en tant qu’art est une donnée fluctuante. Bordwell et Thompson, bien que le titre de leur ouvrage, L’art du film, souligne d’emblée cet enjeu, ne peuvent résoudre cette tension inhérente au champ cinématographique. Ils choisissent alors de l’accepter comme un état de fait. D’une part, les auteur·e·s se portent à la défense de l’art cinématographique en posant un regard généreux sur l’ensemble de la production filmique : « Le cinéma est un art parce qu’il offre aux réalisateurs des manières de créer des expériences pour des spectateurs, et la valeur de ces expériences ne dépend pas nécessairement de leurs origines. Les films grand public comme ceux destinés à des publics plus restreints appartiennent tous à cet art hautement inclusif que nous appelons le cinéma44. » Sur le plan strictement esthétique, il est évidemment possible d’affirmer que le film est une forme d’expression artistique. Or, l’approche sémio-pragmatique considère aussi les œuvres d’art comme des « objets communicationnels45 » qui sont tributaires de différents contextes et qui circulent dans une institution, ce qui amène nécessairement à prendre en compte l’origine de ces œuvres. Bordwell et Thompson ne font certes pas abstraction de cet aspect, mais ils préfèrent ne pas trancher la question :

On n’adoptera pas ici la position selon laquelle l’art du film est incompatible avec le divertissement. On ne prendra pas non plus la position opposée – qui affirme que seuls les films hollywoodiens destinés à un public de masse méritent

43 Pierre Barrette, « L’institution du film de fiction aux États-Unis : le point de vue sémio-pragmatique », art. cit., p. 28.

44 David Bordwell et Kristin Thompson, L’art du film. Une introduction, op. cit., p. 18.

45 Pierre Barrette, « L’institution du film de fiction aux États-Unis : le point de vue sémio-pragmatique », art. cit, p. 23.

l’attention. De la même manière, nous ne pensons pas que l’art du film peut s’émanciper des nécessités commerciales, mais nous n’affirmerons pas pour autant que l’argent commande tout46.

Cette indécision est révélatrice de la complexité de la question. Dans la perspective des cinémas nationaux, Buscombe expose des questionnements similaires : « L’objectif d’un cinéma national est-il avant tout culturel ou économique ? Faut-il essayer de créer un cinéma populaire capable de rivaliser avec Hollywood ou préférer, pour une question de prestige, un cinéma d’art et d’essai destiné à un public restreint ? La première solution expose à la faillite économique, la seconde à un élitisme déplacé47. » Ainsi, au-delà des considérations économiques, c’est le poids symbolique de l’idée de l’art associée au cinéma qui pose un problème. La notion d’auteur qui lui est intimement liée subit cette instabilité, ce que suggère Barrette quand il avance que « l’idée même “d’auteur de cinéma” apparaît en réalité davantage comme une abstraction48 » dans le cinéma hollywoodien. La problématique art/divertissement induit une dynamique profondément conflictuelle au sein du champ cinématographique hollywoodien. Un réel décalage sépare alors la sphère de production restreinte et celle de grande production au point qu’il s’avère presque illusoire de les considérer comme deux structures d’un même champ. Dans le sillage des modèles d’affaires que connaît bien l’industrie du divertissement, la sphère de production restreinte serait moins subordonnée au champ de grande production que cannibalisée.

1.1.3 Le cinéma d’auteur comme genre

Dans l’état actuel du champ cinématographique hollywoodien, le cinéma d’auteur comme incarnation de la sphère de production restreinte est difficilement viable selon les termes posés par Hollywood. En effet, un écart trop grand avec le contrat de spectature du public américain occasionne inévitablement un déplacement de l’œuvre vers une autre catégorie (le film expérimental, par exemple), lui coupant ainsi l’accès aux sociétés de distribution que Bordwell et Thompson considèrent, à juste titre, comme « le cœur du pouvoir49 ». Certes, un

46 David Bordwell et Kristin Thompson, L’art du film. Une introduction, op. cit., p. 19. 47 Edward Buscombe, Le cinéma aujourd’hui, op. cit., p. 10.

48 Pierre Barrette, « L’institution du film de fiction aux États-Unis : le point de vue sémio-pragmatique », art. cit, p. 27.

cinéma indépendant est parvenu à s’organiser dans les marges d’Hollywood, notamment autour du festival Sundance, créé en 198550. Bien que ce cinéma se targue d’être produit librement, c’est-à-dire sans le financement des majors, la production indépendante finit par s’organiser d’une manière très semblable à celle des studios51. Par ailleurs, le cinéma indépendant est rarement perçu comme une fin en soi. Il s’agit, plus souvent qu’autrement, d’un tremplin vers Hollywood52. Rares sont les cinéastes qui sont dotés à la fois d’une notoriété (capital symbolique) et d’une liberté suffisante de création (capital économique)53. Lorsque cette combinaison survient, le capital symbolique est souvent acquis dans le vase clos d’un public cinéphile restreint qui ne répond pas, comme le souligne Odin, au même contrat cinématographique :

Le cinéphile n’est pas non plus un spectateur ; c’est un amateur, au sens goffmanien du terme, qui relève d’un contrat institutionnel spécifique. Cela se traduit, notamment, par le fait que le cinéphile ne fréquente pas les mêmes salles de cinéma que les simples spectateurs ; il ne met pas non plus en œuvre les mêmes opérations de production de sens et d’affect ; […] [L]e cinéphile s’inscrit dans l’institution Art54.

Ainsi, force est d’admettre que pour qu’un cinéma d’auteur puisse exister – c’est-à-dire pour qu’il puisse être financé, produit, tourné, diffusé et surtout vu –, celui-ci doit satisfaire un minimum de critères lui permettant d’être commercialisable, ce qui le place d’emblée en situation de compromis. Tout en postulant un rejet de la norme institutionnelle, le cinéma d’auteur doit être produit en fonction d’elle. Paradoxalement, c’est dans cette apparence de contradiction que ce cinéma peut devenir lucratif, comme le suggère Barrette : « le meilleur

50 Edward Buscombe, Le cinéma aujourd’hui, op. cit., p. 176.

51 David Bordwell et Kristin Thompson, L’art du film. Une introduction, op. cit., p. 61. 52 Edward Buscombe, Le cinéma aujourd’hui, op. cit., p. 176.

53 Dans le collectif Tout sur le cinéma, Jonathan Romney fait état des luttes que doivent mener les réalisateurs pour négocier leur position entre le capital symbolique de « l’auteur de cinéma » et les impératifs économiques des studios. Faisant référence à Orson Welles, qui s’est battu avec les studios tout au long de sa carrière pour préserver le contrôle de ses films, et aux frères Coen, qui tentent de préserver l’originalité de leurs films « qui n’entrent pas dans le cadre fixé par Hollywood », l’auteur mentionne aussi cette stratégie pratiquée par un certain nombre de cinéastes (Guillermo del Toro, Robert Rodriguez ou Steven Soderbergh, par exemple) qui consiste à alterner les productions commerciales et les films plus personnels. Parmi les réalisateurs présentés par Romney (de Quentin Tarantino à Jim Jarmush, en passant par Wes Anderson, Sofia Coppola, David Lynch, Gus Van Sant ou encore Paul Thomas Anderson), l’idée d’une liberté totale de création peut être largement discutée. (Collectif, Tout sur le cinéma : Panorama historique, Montréal, Hurtubise, 2011, p. 454-457.) 54 Roger Odin, « Le spectateur de cinéma : approche sémio-pragmatique », art. cit., p. 48. (L’italique est le fait de l’auteur.)

vendeur d’un film d’auteur est bien son appartenance à cette catégorie même55 ». Dans Le

cinéma aujourd’hui, Buscombe va même jusqu’à traiter le cinéma indépendant, « avec ses sujets et ses styles propres56 », comme un genre spécifique, au même titre que l’horreur, le film policier ou la science-fiction. Barrette est aussi en accord avec la présence de constances stylistiques, thématiques ou même génériques57 dans le cinéma d’auteur qui témoignent de son adhésion aux exigences ou aux nécessités du marché cinématographique. C’est donc en jouant à sa manière le jeu du cinéma de consommation que le film indépendant peut prendre place dans les marges plus ou moins étroites du champ cinématographique hollywoodien. Ainsi, la machine publicitaire se met en marche pour construire et propulser l’image de l’auteur, qui permet d’instaurer un contrat de spectature particulier que Barrette nomme « [le] “contrat de métafiction” où domine une attitude ouvertement réflexive qui vient refléter [la] position particulière [de ces cinéastes] par rapport à l’institution dominante58. » Il n’en demeure pas moins que ce cinéma d’auteur toléré par Hollywood (dans la mesure où il s’avère rentable) est plutôt marginal. Comme le montre son évolution des dernières décennies, le champ cinématographique hollywoodien traverse différentes périodes d’ouverture et de fermeture par rapport à l’idée d’un cinéma d’art59. À cet effet, Jonathan Romney envisage notamment une résurgence du cinéma indépendant dans le contexte actuel du cinéma étatsunien : « Depuis le début du XXIe siècle, la santé du cinéma indépendant s’est détériorée, mais avec la baisse du prix des équipements, l’importance que prend internet et le mal qu’a Hollywood à se renouveler, on ne peut exclure un retour en force du cinéma

55 Pierre Barrette, « L’institution du film de fiction aux États-Unis : le point de vue sémio-pragmatique », art. cit., p. 28.

56 Edward Buscombe, Le cinéma aujourd’hui, op. cit., p. 10.

57 Pierre Barrette, « L’institution du film de fiction aux États-Unis : le point de vue sémio-pragmatique », art. cit., p. 28.

58 Id.

59 Rappelons qu’au début des années 1970, c’est par le film indépendant qu’Hollywood a réussi à sortir de ce qui fut appelé la « crise de 1969 » alors que les grands studios, peinant à s’ajuster aux changements que vit la société de cette époque, essuient des pertes considérables. Easy Rider, véritable célébration de la contre-culture ouvre la voie du film indépendant à Hollywood qui se plait, évidemment, à voir des films peu coûteux rapporter des marges de profits substantielles (n’ayant coûté que 500 000 dollars, Easy Rider dégage une marge de profit de 19 millions de dollars). Cette ouverture des studios laissera une place inouïe à une génération de réalisateurs qui auront une influence majeure : Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, Brian De Palma et Paul Schrader. Bien que les réalisateurs de ce « nouvel Hollywood » aient bénéficié d’une grand liberté pour exercer leur art, ils finiront par contribuer à la mise en place d’une stratégie de rentabilité fondée sur les superproductions (qui deviendront les films high-concept dans les années 1980). Le Parrain de Coppola en 1972, Les Dents de la mer de Spielberg en 1975 et La Guerre des étoiles de Lucas en 1977 finiront de convaincre Hollywood que l’avenir du cinéma se trouve dans les superproductions. (Edward Buscombe, Le cinéma aujourd’hui, op. cit., p. 15-29.)

indépendant aux États-Unis60. » Néanmoins, Buscombe le rappelle bien, « [p]our Hollywood, l’expression de la créativité personnelle passe après la viabilité commerciale61. » Force est donc de constater qu’indépendamment de la présence d’une conjoncture favorisant ou non l’existence d’un cinéma indépendant, la puissance de la machine commerciale finit tôt ou tard par détourner le cinéma indépendant, « qui se doit d’être indifférent aux tendances du cinéma grand public et vaguement non conformiste62 » de sa définition.

À la lumière de ces observations sur l’état du champ cinématographique hollywoodien et sur la notion d’auteur de cinéma, la position du cinéaste David Lynch nous apparaît d’autant plus inusitée. Au moyen d’une reconstitution de sa trajectoire63, basée sur la science des œuvres avancée par Pierre Bourdieu dans Les règles de l’art, nous confronterons l’hypothèse selon laquelle le réalisateur David Lynch existe dans le champ cinématographique sur le mode de la transcendance. Par ce qui semble être une conscience aiguë ou, au contraire, une totale insouciance des règles et des luttes qui s’y jouent, le cinéaste se situe au-dessus d’elles, sublimant à la fois l’idée de l’art et le statut même de l’artiste.

1.2 Trajectoire de David Lynch

Plus on met de noir dans une couleur, plus elle devient onirique64. D. Lynch

Lynch évolue de façon simultanée dans différents champs artistiques (la peinture, la photographie, le cinéma et la musique, notamment), ce qui en fait un cinéaste à la trajectoire singulière. L’auteur et réalisateur Chris Rodley, avec qui Lynch a mené des séries d’entretiens entre 1993 et 1996, rappelle à juste titre qu’au tournant des années 1990, le

60 Collectif, Tout sur le cinéma : Panorama historique, op. cit., p. 457. 61 Edward Buscombe, Le cinéma aujourd’hui, op. cit., p. 156.

62 Collectif, Tout sur le cinéma : Panorama historique, op. cit., p. 454.

63 Pour Bourdieu, la configuration du champ artistique est influencée par ceux qui y évoluent tout comme la position de ses acteurs est déterminée par les possibilités qu’offre le champ. Cette corrélation fait en sorte que les analyses institutionnelle et biographique doivent considérer ce rapport dynamique : « C’est par rapport aux états correspondants de la structure du champ que se déterminent à chaque moment le sens et la valeur sociale des événements biographiques, entendus comme des placements et des déplacements dans cet espace, ou, plus précisément, dans les états successifs de la structure de la distribution des différentes espèces de capital qui sont en jeu dans le champ, capital économique et capital symbolique comme capital spécifique de consécration. » Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, op. cit., p. 425. (L’italique est le fait de l’auteur.)