HAL Id: halshs-00003795

https://tel.archives-ouvertes.fr/halshs-00003795

Submitted on 28 Jan 2005HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

La revanche d’une identité ethno-religieuse en Israël : La

percée du parti Shas entre construction identitaire

séfarade-haredi et dynamiques clientélistes.

Myriam Charbit

To cite this version:

Myriam Charbit. La revanche d’une identité ethno-religieuse en Israël : La percée du parti Shas entre construction identitaire séfarade-haredi et dynamiques clientélistes.. Science politique. Université Montesquieu - Bordeaux IV, 2003. Français. �halshs-00003795�

Université Bordeaux IV Institut d’Etudes Politiques

CERVL – Pouvoir, Action Publique, Territoire

L

L

A

A

R

R

E

E

V

V

A

A

N

N

C

C

H

H

E

E

D

D

’

’

U

U

N

N

E

E

I

I

D

D

E

E

N

N

T

T

I

I

T

T

E

E

E

E

T

T

H

H

N

N

O

O

-

-

R

R

E

E

L

L

I

I

G

G

I

I

E

E

U

U

S

S

E

E

E

E

N

N

I

I

S

S

R

R

A

A

Ë

Ë

L

L

:

:

L LAAPPEERRCCEEEEDDUUPPAARRTTIISSHHAASSEENNTTRREECCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNIIDDEENNTTIITTAAIIRREESSEEFFAARRAADDEE--HHAARREEDDIIEETTDDYYNNAAMMIIQQUUEESS C CLLIIEENNTTEELLIISSTTEESSTHESE PRESENTEE PAR MYRIAM CHARBIT

EN VUE DE L’OBTENTION DU DOCTORAT DE SCIENCE POLITIQUE

SOUS LA DIRECTION DE MONSIEUR VINCENT HOFFMANN-MARTINOT

Membres du Jury :

Président : Daniel-Louis Seiler, Professeur de science politique à l’I.E.P. de Bordeaux.

Madame Chantal Bordes-Benayoun, Directeur de recherche C.N.R.S. au C.I.R.E.J.E.D. de l’Université du Mirail (Toulouse).

Monsieur Christian Coulon, Professeur de science politique à l’I.E.P. de Bordeaux. Monsieur Alain Dieckhoff, Directeur de recherche au C.N.R.S., au C.E.R.I (Paris)

MonsieurVincent Hoffmann-Martinot, Directeur de recherche C.N.R.S, au CERVL.

MAI2003

R

EMERCIEMENTS

« S’il n’y avait pas d’échange, il n’y aurait pas de vie sociale », Aristote.

Le chemin parcouru est souvent tortueux, il est l’objet d’une lente progression que le chercheur conduit tout autant qu’il est conduit par elle, si bien que le résultat est toujours à la croisée du hasard et de l’anticipation, l’histoire écrite n’étant véritablement objectivable qu’une fois le parcours accompli.

S’il est souvent solitaire, le chercheur ne parvient toutefois à tisser sa toile qu’en s’appuyant sur l’expérience, sur le soutien moral et sur l’aide matérielle de nombreux acteurs, parents et amis. A ce titre, je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à Vincent Hoffmann-Martinot qui, par sa disponibilité et ses conseils avisés, m’a accompagnée tout au long de ce parcours de recherche, tentant continuellement de m’inculquer la rigueur et la patience.

Le monde visité s’est souvent ouvert à moi par le hasard des rencontres : celles de Kathia, de John, d’Alon, de Yardena, et des nombreux militants de Shas ont participé à cette lente construction. Ils m’ont ouvert le chemin, introduisant du même coup une dimension affective très forte au cœur de ce travail de terrain. Mais comme le remarquait J-F. Médard dans sa réflexion sur la neutralité axiologique, celle-ci semble souvent illusoire : « l’important, quel que soit l’arrière-plan normatif, c’est d’atteindre un certain niveau de réalisme par rapport aux représentations, justifications et légitimations des acteurs ».

Rompre partiellement la barrière de la langue a nécessité un apprentissage attentif et discipliné qui n’aurait sans doute pas atteint son degré d’enrichissement sans l’enseignement de professeurs de l’Oulpan Akiva, empreints d’une foi pionnière bien vivace.

Ont également leur place dans ces remerciements, ceux qui m’ont nourrie en réflexions et en documentations : le bureau central de statistiques israélien, et notamment Ehoud Shilat, Anna Hazan et Riki Teisler, l’équipe de l’Institut Floersheimer, Xabier Itcaina ainsi que les professeurs I. Greilsammer, M. Friedman et E. Don-Yehiya. Je remercie également l’Ecole doctorale de l’IEP de Bordeaux et le CERVL pour leur encadrement pédagogique et le soutien matériel fourni.

Mes derniers mots sont adressés à mes parents et amis, véritable ligue tendue vers la réussite d’un projet qui me paraissait parfois si vain ; Laurent pour ses pertinentes relectures et surtout pour son amour indéfectible ; Mérav, David et leurs enfants, Isidore et Jacqueline, ainsi que mon père qui m’accueillirent régulièrement lors de mes séjours en Israël ; ma mère et mes frères et sœurs tout simplement parce qu’ils existent.

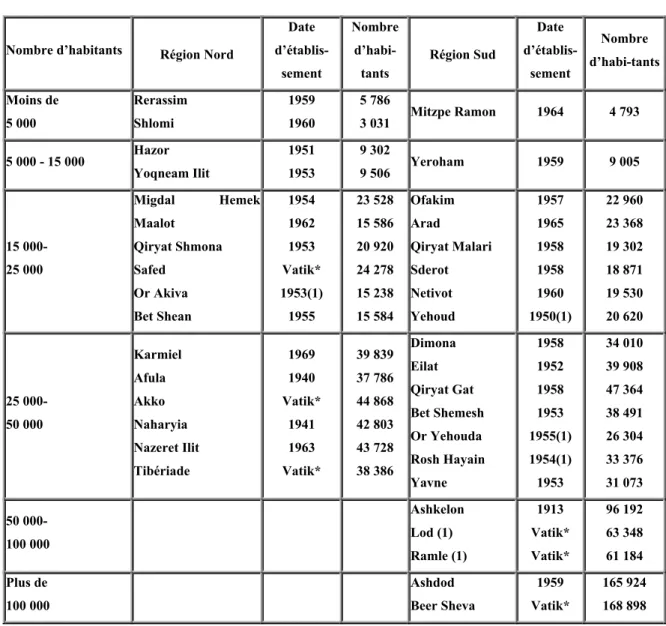

Carte d’Israël Carte des Villes en

Développement

« L’homme cherche, d’une manière qui lui

soit adéquate, à se former une image du monde claire et simple et à triompher ainsi du monde de l’existence en s’efforçant de le remplacer par cette image. » A. Einstein

INTRODUCTION

I) S

HAS,

MANIFESTATION RECENTE D’

UNE CULTURE POLITIQUE ANTERIEURE A L’

EMERGENCE DU PARTI ULTRA-

ORTHODOXE/

SEFARADE:

Les questions soulevées, tant d’un point de vue identitaire qu’institutionnel, par l’émergence d’un parti ethno-religieux dans le paysage politique israélien, révèlent la complexité d’un construit stato-national qui, pour rallier l’ensemble des courants juifs, dut ériger le modèle de conciliation et son dérivé clientéliste en schéma global de régulation.

1) LE CLIENTELISME AU SECOURS DE L’ « IDEOLOGIE » DU PARTI SHAS : EVOCATION DES FAITS :

Le 1er juin 2000 s’ouvrit le procès de l’homme politique israélien réputé le plus talentueux de sa génération – Arieh Maklouf Deri. Dans cette affaire dite du « dossier public » (public file), qualifiée ainsi pour la différencier de la condamnation dont A. Deri fit l’objet en 1999 pour corruption, le leader du parti haredi1 séfarade –

1 Ce terme hébreu est synonyme de « craignant Dieu » en référence à une injonction biblique visant à imposer

une attitude révérencieuse et respectueuse à l’égard de Dieu. (« Tu craindras ton Dieu, tu Le serviras. » Dt 6,3). La sagesse est réputée commencer par la crainte de Dieu. Maimonide écrivait à ce propos que pour parvenir « à craindre le Ciel, l’homme doit considérer les créatures de Dieu, merveilleuses et grandes ; il saisit par ce biais une portion infinitésimale de Sa sagesse infinie et incomparable. Prenant conscience de la grandeur divine, il sera effrayé et réalisera qu’il n’est qu’une « créature petite, basse, obscure, confrontée dans son chétif savoir à « Celui dont parfaite est la science » (Job 36,4) » in Yad, Yesodé HaTora.

Le terme haredi en est venu à qualifier les communautés ultra orthodoxes, en diaspora comme au sein de l’Etat d’Israël, si bien que l’on parle de « partis haredim », c’est-à-dire de partis prônant l’idéal théocratique fondé sur l’édification d’un Etat régi par la Halakha, la loi religieuse juive. Au vieux parti haredi, Agoudat Yisrael, né à Katowice (Pologne) en 1912, se sont ajoutés plus récemment deux autres partis – Shas en 1984, et Deguel Hatorah en 1988, tous deux nés d’une scission interne à Agoudat Yisrael. C. S Liebman précise cette notion de « haredi » lorsqu’il écrit que ce terme renvoie, dans les Ecritures, au juste qui craint la parole de Dieu. Au 19ème

siècle, il était synonyme de juif orthodoxe. Aujourd’hui, en Israël, les Juifs orthodoxes sont divisés en sionistes religieux, également appelés nationaux religieux, et haredim. Ces derniers se caractérisent par leur interprétation stricte de la loi juive, leur rejet de la culture laïque et leur attitude ambivalente à l’égard de l’Etat juif, qui se traduit parfois par des comportements ouvertement hostiles. Voir Liebman (C.S.), Religious and Secular, Keter Publishing House/ Avi Shai, 1991.

Shas1 – fut accusé de s’être servi de son titre de ministre de l’Intérieur à des fins partisanes et

clientélistes, qui se seraient traduites par d’importantes subventions accordées à des institutions religieuses, affiliées, de près ou de loin, au parti Shas2. Les faits qui lui furent reprochés remontent

aux années 1986-1993, époque à laquelle Arieh Deri occupa successivement les fonctions de directeur général du ministère de l’Intérieur puis de ministre de l’Intérieur. 500 000 shekels3

auraient ainsi été versés à une institution de Beer Sheva (la plus importante ville du désert du Néguev), 525 000 shekels à une institution de Zichon Yaakov, 3,29 millions de shekels auraient été injectés dans des institutions de Netanya, où vit une importante communauté séfarade ; 2,75 millions à des institutions de Rechassim, l’une des villes les plus pauvres d’Israël ; et enfin, 400 000 shekels auraient été octroyés à une association à but non lucratif de Jérusalem. Notons à propos de ce dernier cas que cette association était présidée par Yehuda Deri, le frère de l’ancien ministre de l’Intérieur.

Expliquant l’octroi de subventions à une association dirigée par un membre de sa famille, A. Deri se justifia en disant qu’il n’avait fait qu’avancer l’argent nécessaire à la construction de cette école, laquelle s’avérait tout à fait justifiée du fait de l’absence d’école religieuse séfarade dans le quartier. « Je ne pouvais pas refuser une telle requête, déclara-t-il. Je suis juif et je savais ce que ça signifiait pour ces enfants. Je devais leur venir en aide. Si j’avais dû payer pour cela, j’aurais payé. »

Au-delà même des faits, il est intéressant de se pencher sur le système de défense déployé par les avocats d’A. Deri et d’analyser les arguments invoqués par celui-ci pour justifier ses

1 Ayant entamé nos recherches avant que le sujet soit investi plus franchement par les media et les chercheurs

français, nous conserverons l’orthographe anglaise « Shas » – les Français employant plus fréquemment l’appellation « le Shass ». Précisons que Shas est un acronyme signifiant Shomreï HaTorah Sfaradim – les Gardiens Séfarades de la Torah – cette bannière posant d’emblée une double appartenance, à la fois religieuse (référence à la Torah, texte biblique de référence pour le Peuple Juif) et ethnique (par l’attribut « séfarade »). Cet étendard n’est qu’un indicateur qu’il conviendra de vérifier, mais qui a ffirme, d’ores et déjà, la volonté du mouvement d’incarner à la fois les revendications haredi (ultra orthodoxes juives) et séfarades (les populations séfarades s’opposant dans le contexte israélien aux ashkénazes, à la fois sur le plan socio-économique, politique, liturgique et culturel).

2 Dans ses remarques introductives, le procureur, Sharon Edri, déclara que « Deri had taken advantage of the

dependency of all local authorities on the Interior Ministry to use them as a pipeline to deliver money to the institutions he was interested in. », in Jerusalem Post, 2 juin 2000.

3 Monnaie israélienne, un « shekel hadash » (nouveau shekel) vaut 0,22 cents d’euros (soit cinq shekels pour un

euro). Dans cette affaire, 150 000 shekels furent par exemple versés en 1987 par le biais de la municipalité de Beer Sheva à un kollel (école religieuse réservé aux hommes mariés) – le kollel Yagel Yaakov. Ainsi, il s’agit bien d’un clientélisme généralisé impliquant tous les échelons politiques et administratifs, l’échelon municipal ne servant en l’occurrence que d’intermédiaire. Dans le cas de ce kollel, le juge n’a pas manqué de remarquer que le versement de la subvention s’est opéré un mois avant que le directeur du kollel en fasse la demande à la municipalité – demande qui en outre prit la forme d’une lettre particulièrement brève et succincte ressemblant davantage à une simple régularisation ordonnée, a posteriori, par le ministère de l’Intérieur, qu’à une réelle requête émanant du kollel.

agissements. Car s’il ne nia pas avoir utilisé sa fonction de ministre de l’Intérieur comme canal de financements orientés vers des institutions religieuses et/ou séfarades, A. Deri situa le débat, non pas sur le terrain juridique de l’affaire, mais bien sur l’aspect « idéologique », ancrant son argumentaire dans la légitimité d’une telle démarche au regard des décennies passées, lesquelles furent inscrites dans une politique discriminatoire à l’égard des populations séfarades. Le 17 avril 2001, A. Deri offrit la démonstration de cela lorsque, devant le Tribunal de Jérusalem, il expliqua que son parti – Shas – l’avait dépêché au ministère de l’Intérieur, non pas seulement pour ses talents, mais en tant que représentant d’un mouvement. Il déclara ainsi : « J’ai agi pour l’intérêt général mais j’avais une idéologie. Chaque ministre de l’Intérieur a sa propre vision des choses et sa propre vision de la politique. Pour quelqu’un comme moi, qui pense que les communautés haredi et séfarades ont été victimes de discrimination, j’aurais manqué à mon devoir si je n’avais rien fait pour les aider. Shas a été créé pour servir cette politique-là »1.

Bien qu’il embrasse des phénomènes très différents les uns des autres, voire hétéroclites2,

le concept d’idéologie qu’invoque A. Deri mérite notre attention dans cette présentation, en ce que les idéologies sont un produit naturel de la vie sociale et politique. Créé à la fin du 18ème siècle3

dans le but de « fonder sur la Raison et sur la Science un ordre social qui, jusqu’alors, apparaissait fondé sur la Tradition »4, le concept suscita rapidement des réticences, celles-ci venant

essentiellement du fait que l’idéologie était perçue comme un phénomène irrationnel, scientifiquement inexplicable. Composées d’idées fausses résultant de l’influence des intérêts de classe chez K. Marx et F. Engels et, plus généralement, chez les théoriciens de la

conscience-reflet, qualifiées de « dérivations5» chez V. Pareto,

1 Jerusalem Post, 18 avril 2001.

2 Boudon (R.), L’idéologie ou l’origine des idées reçues, Paris, Fayard, Points Essais, 1986, p. 29. Suivant la

voie ouverte par Max Weber, Boudon y propose d’analyser l’adhésion aux idées reçues comme tout autre type de comportement et de chercher à y voir un comportement compréhensible.

3 Créé par Destutt de Tracy à la fin du 18ème siècle, le terme désignait alors la science qui aurait pour objet la

genèse des idées. R. Boudon explique que le terme prit rapidement, dans la bouche de Napoléon, une connotation péjorative, synonyme de considérations abstraites visant à se substituer à la politique réelle. In Ibid., p. 40. Dès lors, l’idéologie était perçue comme une activité subversive dont l’objectif était de penser et de fonder scientifiquement l’ordre social.

4 Ibid., p. 39.

5 Le terme désigne chez cet auteur des constructions intellectuelles que les hommes produisent pour démontrer le

bien-fondé de leurs convictions et de leurs sentiments. Pareto (V.), Traité de sociologie générale, Paris/Genève, Droz, 1968 (réédition).

d’ « idoles1 » chez F. Bacon ; produit du fanatisme et des passions dans la tradition sociologique

libérale de R. Aron2, l’idéologie semble cependant intelligible sans référence à des critères tels que le vrai et le faux. Nous nous rapprocherons en cela de la définition qu’en donne C. Geertz3,

lequel considère le phénomène de production des idéologies comme « un acte symbolique », destiné à produire un effet de mobilisation. Synthétisant l’apport des théories s’appuyant sur une conception rationnelle du phénomène, R. Boudon propose de le définir comme une « doctrine reposant sur une argumentation scientifique et dotée d’une crédibilité excessive ou non fondée »4.

Ce n’est en effet qu’au prix de cette légitimation que l’idéologie va pouvoir déployer sa fonction politique, à savoir « (fournir) à l’homme politique des concepts dotés d’autorité et capables de lui donner sens ainsi que des images évocatrices, à l’aide desquelles la réalité politique puisse être saisie de façon sensible »5.

Il s’agit dès lors de comprendre sur quoi se fonde cette idéologie dont parle Arieh Deri – idéologie qui, si nous suivons K. Mannheim, n’est rien d’autre qu’un ordonnancement d’images schématiques de l’ordre social. Comment s’opère le processus d’adhésion, de légitimation et de diffusion de cette idéologie spécifique ? Comment, enfin, se prémunir contre une partialité axiologique face à des phénomènes qui ne sont rien d’autres que des interprétations de l’ordre social et de théories scientifiquement fondées ?

Pour ce faire, nous nous interrogerons sur la place de l’identité sociale et culturelle des populations placées au centre de l’idéologie du parti Shas, en repérant les différents ingrédients dans la construction de cette dernière. Bien qu’également discuté de manière large, le concept d’« identité » laisse cependant du champ à l’analyse sociologique. Nous appréhenderons donc l’identité comme le vecteur de la mobilisation partisane et par suite le moteur à l’action politique.

1 La théorie des idoles développée par F. Bacon s’appuient sur l’idée de « prénotions » dont l’effet est de

perturber l’accès au vrai, d’autant plus qu’elles sont ancrées dans l’esprit voire dans la nature humaine, rendant leur intelligibilité particulièrement difficile. L’auteur va plus loin en défendant l’idée selon laquelle il ne suffit pas à l’individu de prendre conscience de son aveuglement, il convient également de faire l’effort de se maintenir en état de veille. On retrouve cette idée d’aveuglement chez K. Marx et F. Engels, à la différence près qu’ils fondent celui-ci sur des causes sociales quand F. Bacon l’explique par des causes relevant de la nature humaine. Le siège de causalité s’en trouve alors profondément modifié.

2 Aron (R.), L’opium des intellectuels, Paris, Gallimard, 1968.

3 Geertz (C.), « Ideology as a cultural system », in Apter (D.), Ideology and discontent, Glencoe, The Free Press,

1964.

4 Boudon (R.), L’idéologie…, Op. cit., p. 52.

5 Mannheim (K.), Ideology and utopia, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1954, p. 85.

Il ne s’agira donc pas de s’interroger sur le contenu du projet idéologique du parti dans une perspective classificatoire1.

2)LA PLACE DU CLIENTELISME DE PARTI DANS L’ESPACE POLITIQUE ISRAELIEN :

A travers cette affaire de corruption, qui reste somme toute banale dans le contexte politique israélien, c’est bien l’ensemble du système qui est ébranlé, questionné et révélé dans toutes ses contradictions passées et actuelles. Pour éviter d’attaquer de front l’idéologie du parti Shas, ce sont les méthodes qui sont contestées et jugées pour finalement conduire à l’emprisonnement du maître d’œuvre du parti, Arieh Deri. Or, les méthodes employées par Shas pour pénétrer les cercles dirigeants, pour renforcer l’organisation partisane et ses réseaux périphériques ne sont pas nouvelles car, comme nous le verrons, les partis pionniers, et en particulier le Mapaï – parti mythique dirigé par D. Ben Gourion –, usèrent de moyens similaires, semblant dès lors constituer un trait caractéristique de la culture politique israélienne. En Israël, il est pratique courante pour un parti politique au gouvernement de se servir du ministère de l’Intérieur pour financer ces réseaux par l’intermédiaire des municipalités et des conseils locaux2. La forte centralisation du système politico-administratif israélien explique en grande partie cet élément dans la culture politique de l’Etat. Des méthodes identiques viennent, par conséquent, se heurter à des normes et des idéologies fondamentalement différentes. Est-ce si paradoxal que cela si l’on considère que l’identité d’un parti – celle de Shas en l’occurrence – se construit partiellement en lien et en opposition aux identités partisanes concurrentes, au sein d’un cadre institutionnel fondé sur un système de normes et de règles du jeu communes à l’ensemble des acteurs ?

Partant de cette attention portée aux similitudes organisationnelles et fonctionnelles, il nous semble important de préciser qu’au-delà de la condamnation explicite qui se porta sur les méthodes clientélistes utilisées par Shas, c’est bien plus fondamentalement la substance du discours véhiculé par cette organisation partisane et l’ambition prosélyte de celle-ci qui furent visées. Le discours de Shas est effectivement l’objet de débats houleux parce qu’il introduit dans l’agenda politique israélien des thématiques qui restaient auparavant marginales, à savoir l’ethnicité et la religion. Dès l’origine de l’Etat, l’idéal de fusion des exilés (mizoug hagalouyot)

1 Une telle démarche risquerait en outre de se heurter à certains écueils que pointe D-L. Seiler lorsqu’il écrit que

« la logique du projet (qui) renvoie à la dimension idéologique du phénomène partisan …(est) le domaine où la démarche du chercheur est la plus vulnérable aux pièges, embûches et chausse-trapes que prépare l’idéologie », in Les partis politiques (2ème édition), Paris, Armand Colin, 2001, p. 40.

2 Le niveau politico-administratif local est représenté par deux types de structures, les conseils locaux et les

municipalités – la distinction entre les deux étant fondée sur un critère démographique. Les villes comprenant plus de 20 000 habitants ont le statut municipal tandis que les autres ne sont que des conseils locaux.

visait implicitement l’abandon des traits ethniques et religieux hérités de l’ère diasporique, si bien qu’origine ethnique et affiliation à tel ou tel courant religieux1 devaient être gommées et ne pouvaient, en tout état de cause, être un élément de structuration du système partisan israélien. On le voit donc bien, au-delà de la condamnation d’un parti fonctionnant, dans son rapport à l’Etat et aux populations séfarades selon un mode clientéliste, le défi majeur posé par Shas se situe dans cette remise en question évidente des fondements idéologiques du régime israélien.

Qualifié de parti ethno-religieux séfarade, Shas est assimilé à la catégorie des « partis haredi » mais présente cependant des spécificités propres qui expliquent la passion suscitée par cet objet, dans la société israélienne contemporaine. Empruntant aux vieux partis haredi – particulièrement à Agoudat Yisrael – en termes organisationnels et programmatiques, Shas conserve néanmoins une particularité dans le traitement politique qui lui est réservé. Si Agoudat Yisrael ou Deguel Hatora restent relativement tolérés et même encouragés dans leur fonction de canalisation de populations rétives à l’engagement politique et citoyen, Shas n’en finit pas de déchaîner les passions. Il se distingue en effet des partis haredi israéliens par deux éléments complémentaires l’un de l’autre ; l’un quantitatif et l’autre qualitatif. S’il représente une menace pour l’establishment institutionnel, c’est précisément parce qu’il tend à capter un électorat de plus en plus large2, transcendant le seul public haredi pour s’adresser aux masses populaires d’origine

essentiellement séfarade. Contrairement à Agoudat Yisrael3 – lequel se centre depuis les origines sur un électorat circonscrit à la minorité ultra orthodoxe –, Shas est un parti ouvert, c’est-à-dire un parti occupé par la promotion des intérêts de son électorat, cherchant non pas seulement à influencer la société en pénétrant à l’intérieur de l’appareil décisionnel, mais aussi à transformer cette dernière. Avec Shas, nous ne sommes plus dans le cas des partis dits fermés, pour lesquels J.

1 Les analyses statistiques font apparaître clairement une typologie quant à l’appartenance à la religion juive qui,

implicitement, dresse un continuum en fonction du degré de religiosité. La catégorie la plus éloignée du judaïsme dans son acception religieuse est celle des hilonim (laïques) ; la catégorie intermédiaire est celle des massortim (traditionalistes) lesquels se caractérisent par un attachement fort à la religion, celle-ci étant cependant davantage appréhendée comme un corpus de traditions et la traduction d’une appartenance communautaire, cette conception de la religion autorisant de fait quelques inflexions à la doctrine. Les massortim pratiquent ainsi une sorte de religion à la carte, allumant les bougies de shabbat mais empruntant un moyen de locomotion pendant le shabbat. Les traditionalistes trouvent la majorité de leurs adeptes au sein des populations séfarades arrivées en Israël dans les années 50-60. Enfin, la troisième catégorie est celle des haredim (ultra-orthodoxes) pour laquelle nous renvoyons à la note 1, p. 3.

2 Voir notamment Peled (Y.), « Towards a redefinition of Jewish nationalism in Israel ? The enigma of Shas », in

Ethnic and Racial Studies, vol. 21 n°4, juillet 1998, pp. 703-27. L’auteur explique que l’originalité de Shas est d’avoir produit un discours intégrateur, vecteur d’un nouveau nationalisme se différenciant du sionisme socialiste par ses acceptions ethniques et religieuses.

3 Premier parti haredi à s’être constitué en réaction au sionisme politique, il continue de perdurer bien qu’ayant

évolué d’une position anti-sioniste à une position a-sioniste, puisque reconnaissant de facto l’existence de l’Etat d’Israël. Nous reviendrons largement sur la création de ce parti et sur les caractéristiques sociologiques et idéologiques contemporaines.

Bauer écrit qu’ils se coupent du reste de la société, créant ainsi un fossé entre eux, leurs adhérents et les autres partis ne cherchant donc pas à influencer la société, mais à porter témoignage d’une vérité transcendante qui ne saurait accepter de discussion1.

Apparaît dès lors en filigrane de cette affaire un fait majeur de la contemporanéité d’Israël, à savoir la contradiction originelle d’un Etat qui, se proclamant laïque, n’a jamais coupé le cordon avec la religion – le judaïsme – et qui, de ce fait, a laissé un espace et des opportunités systémiques propices à l’épanouissement des mouvements religieux.

3)RELIGION, ETHNICITE ET ETAT D’ISRAËL, LE TRIPTYQUE DES DIVISIONS INTERNES :

Israël nous offre une configuration particulière dans laquelle Etat, nation et religion – le judaïsme – sont trois termes qui fonctionnent en tension et interaction. Tout, dans l’architecture institutionnelle, politique et sociale de la société israélienne, témoigne effectivement de l’interpénétration constante des sphères religieuse, nationale et étatique. C’est précisément cet état de fait qui stimule la réflexion d’un E. Barnavi lorsqu’il écrit que l’Etat d’Israël est une « démocratie à substrat biblique » et c’est également cette caractéristique qui contribue à brouiller les composantes de l’identité nationale2.

3.1)NATION JUIVE ET RE-INVENTION DE L’IDENTITE : LA PERSISTANCE DES ELEMENTS DE TRADITION :

A. D. Smith distingue deux approches antagonistes de la nation et du nationalisme : les primordialistes et les modernistes, précisant qu’il existe, selon lui, une division fondamentale quant à la nature des liens ethniques, « entre ceux qui conçoivent la communauté ethnique comme « primordiale » et ceux qui la perçoivent comme un instrument malléable »3. Ni l’une ni l’autre de

1 Bauer (J.), Les partis religieux en Israël, PUF, Que sais-je ?, 1998, p. 6.

2 Pour une présentation de ce point, nous renvoyons le lecteur à l’article de Gad Barzilai et Yossi Shain « Israeli

Democracy at the Crossroads : A Crisis of Non-governability », Government and Opposition, n°26 (3), 1991, pp. 345-67. Les auteurs soulignent l’existence de multiples dilemmes qui perturbent le fonctionnement du système politique et, plus globalement, celui de la société israélienne. Relations entre religion et Etat, délimitation du territoire et fixation des frontières, impact de l’armée et de l’occupation israélienne sur la société et sur le système politique israéliens, existence de fossés économiques et de différences de statuts sociaux, fragmentation accélérée du pouvoir politique, polarité idéologique, crise du leadership, loyautés ataviques confrontées à des valeurs modernes et démocratiques, irréductible conflit entre populations juives et arabes, forment les principaux points d’achoppement d’une construction nationale et identitaire de l’israélité.

3 Smith (A.D.), « The problem of national identity : ancient, medieval and modern ? », Ethnic and Racial

Studies, vol. 17, n°3, juillet 1994, p. 375. Antoine Roger va dans la même sens, arguant de la multiplication de modèles explicatifs échappant à ce mode classificatoire. Il propose ainsi de remplacer la « bipartition » classique par un classement sur deux axes croisés : « un premier opposant les théories qui voient dans le nationalisme la conséquence d’une transformation irrépressible des structures économiques et sociales de la collectivité considérée, aux théories qui le décrivent comme le résultat de choix formulés par des acteurs souverains (axe

ces orientations théoriques ne nous semblent cependant pertinentes pour saisir les ressorts du sionisme politique et leurs liens avec la construction d’un Etat des Juifs en Terre de Palestine. Le courant pérennialiste nous semble cependant plus apte à saisir une construction nationale et sa relation avec une idéologie nationaliste : les passerelles ainsi créées entre les différentes séquences historiques, d’une nation à l’état latent à la quête d’une souveraineté politique incarnée dans l’érection d’un Etat, permettent de comprendre le mécanisme dans sa trajectoire globale.

3.1.1) PRIMORDIALISME ET NEGATION DES STRATEGIES POLITIQUES DE RECONSTRUCTION IDENTITAIRE :

Bien que divisée en sous-courants, l’école primordialiste défend l’idée d’un donné ethnique – le nationalisme découlant logiquement et naturellement de cette appartenance ethnique. Elle déduit de ce postulat l’idée d’un lien mécanique entre appartenance ethnique et réalisation nationale. Ainsi, l’éclairage que nous offre les théories primordialistes trouve rapidement ses limites si nous considérons la multiplicité des consciences et des sensibilités juives qui existent et s’épanouissent à la veille de la construction nationale. Nous reviendrons largement sur cet aspect (seconde section) mais il nous semblait dès à présent incontournable de noter combien la constitution d’une nation juive à vocation politique est insaisissable par le truchement de ce paradigme. Selon A. Dieckhoff, à la veille de l’éclosion du mouvement sioniste, les handicaps étaient tout aussi réels que les avantages, dans une perspective d’éveil national juif. Caractérisé par un éclatement géographique mais aussi linguistique et civilisationnel, le monde juif demeurait éclaté et polymorphe, malgré la survivance d’un sentiment manifeste d’appartenance à un même Peuple. Comme l’écrit A. Dieckhoff, « triompher de ce morcellement, pour redonner aux Juifs le sentiment d’une unité réelle, nécessitait la transformation du particularisme ethnique, désormais séparé du référent religieux, en une valeur ultime autour de laquelle les Juifs seraient appelés à se rassembler »1.

Née de l’intuition d’E. Shils, l’irréductibilité des donnés culturels, physiques, religieux voire raciaux que pointait C. Geertz excluait l’idée d’une sélection savamment orchestrée

« évolutions structurelles/ stratégies d’acteurs »). Un second axe peut être tracé entre les théories qui appréhendent le nationalisme comme un agent de coagulation sociale, un moyen de forger ou de renforcer une solidarité active entre les membres de la collectivité - en bref : un facteur de cohésion – et les théories selon lesquelles il est alternativement un instrument de domination sociale ou politique et une arme utilisée par les dominés à des fins d’émancipation. A. Roger appelle cela l’axe « principe de cohésion/principe de domination ». In Roger (A.), Les grandes théories du nationalisme, Paris, Armand Colin, Compact, 2001, p. 3.

1 Dieckhoff (A.), L’invention d’une nation. Israël et la modernité politique, Paris, Gallimard Essais, 1993, pp.

16-7.

d’ingrédients culturels puisés dans l’héritage d’un Peuple. Conformément à cette vision de la construction nationale, l’Etat est « surimposé sur une trame, finement tissée et admirablement conservée, de fierté et de suspicion et doit, d’une façon ou d’une autre, imaginer un moyen de l’intégrer à l’étoffe de la politique moderne. »1 Il ne s’agit pas là de caricaturer une théorie qui

reste stimulante : elle s’attache, notamment, davantage au sentiment qui anime les individus par rapport à cette appartenance ethnique qu’à l’idée consistant à conclure au caractère primordial des communautés. Si l’idée d’en appeler à la croyance des individus pour appréhender ce lien primordialiste et naturel à l’ethnie nous semble intéressant, la théorie générale suggérée par C. Geertz demeure fixiste, incapable de saisir les évolutions identitaires.

L’option proposée par P. L. Van Den Berghe, bien que souhaitant perfectionner les propositions du primordialisme classique2, ne nous semble guère plus pertinente. Consentant à

appréhender les sentiments ethniques et raciaux comme l’extension des sentiments de parenté, l’auteur adopte une démarche évolutionniste tout en conservant une conception génétique et sociobiologique de l’ethnicité3. Ainsi, les communautés ne sont plus que de simples « groupes de

parenté élargis », dont les traits ne sont pas acquis, mais inhérents à la nature humaine, se trouvant inscrits « dès la prime enfance, et sans dessein préétabli, dans la psychologie de l’individu. »4 S’il

tente d’introduire une dose de modernisme dans sa thèse, en considérant simultanément les aspects objectifs et subjectifs de la race et de l’ethnicité, il ne parvient cependant pas à se départir d’un modèle fondé sur la fixité de l’ethnicité et des liens identitaires. Il n’y a, selon lui, aucune incompatibilité entre, d’une part, l’adhésion aveugle à son groupe ethnique, qu’il soit dans le vrai ou dans l’erreur, et, d’autre part, la manipulation calculatrice de l’ethnicité et le fait d’évaluer le poids de l’ethnicité par rapport à d’autres types de sociabilité, pour son gain personnel. Processus de maximisation rationnelle de l’aptitude d’un côté mais tout en excluant l’existence d’un jeu inconscient, P. L. Van Den Berghe semble se perdre dans des contradictions inhérentes au courant primordialiste, ce qui l’empêche de parvenir à concilier les paradigmes primordialiste et moderniste.

1 Geertz (C.), « The integrative revolution – primordial sentiments and civil politics in the new states », in Geertz

(C.), Ed., Old societies and new states, London, The Free Press of Glencoe, 1963, p. 119.

2 Dans un article synthétisant sa pensée, l’auteur prend ses distances avec le courant primordialiste classique,

qu’il accuse d’être à l’origine des idéologies nationalistes et racistes. Voir Van den Berghe (P.L.), « Race and ethnicity : a sociobiological perspective », Ethnic and racial studies vol. 1 n° 4, octobre 1978, p. 401.

3 Selon l’auteur, « l’ethnicité et la race (au sens social) sont en fait des extensions de l’expression de la parenté,

et ainsi, les sentiments ethniques et raciaux doivent être compris comme une forme élargie et atténuée de la sélection au sein de la parenté. », Ibid., p. 414.

4 Roger (A.), Les grandes théories…, Op. cit., p. 9.

La critique porte donc sur le caractère idéologique1 de cette expression théorique et, plus fondamentalement, sur cette incapacité à tenir compte du changement identitaire, généré par une interaction permanente entre facteurs exogènes et endogènes. Dans le cas sioniste, et plus généralement juif, on retrouve là une idée présente chez J-P. Sartre, lequel écrit que « c’est donc l’idée que l’on se fait du Juif qui semble déterminer l’histoire, non la « donnée historique » qui fait naître l’idée »2. Si cette proposition a été abondamment critiquée, elle ouvre cependant des

pistes sur ce que sera le modèle constructiviste que nous emprunterons par la suite. J-P. Sartre aboutit à une telle conclusion après avoir fait le constat de l’inanité de la théorie raciale. Considérant la multiplicité des « types raciaux » juifs, considérant également le processus de dissolution de la communauté de l’Israël antique au cours des vingt-cinq siècles précédents, considérant enfin l’absence d’unité territoriale et linguistique du Peuple juif, J-P. Sartre conclut en proposant la thèse selon laquelle « s’ils (les Juifs) ont un lien commun, s’ils méritent tous le nom de juif, c’est qu’ils ont une situation commune de juif, c’est-à-dire qu’ils vivent au sein d’une communauté qui les tient pour Juifs. En un mot, le Juif est parfaitement assimilable par les nations modernes, mais il se définit comme celui que les nations ne veulent pas assimiler »3.

3.1.2) DES IDENTITES-LEURRES AUX IDENTITES-REINVENTION : LES LIMITES DU PARADIGME MODERNISTE :

Adopter une optique moderniste de la nation juive, du sionisme et de l’Etat d’Israël se heurterait en premier lieu à un écueil insurmontable. Comment expliquer en effet que l’Etat procède du nationalisme alors même qu’E. Gellner4, principal représentant de ce courant, présuppose l’existence d’un Etat avant l’invention d’un nationalisme ? La relation entre émergence d’une conscience nationale et institutionnalisation de l’Etat, qui a le mérite d’appréhender le phénomène nationaliste comme un effet de la modernisation et du

1 Voir Jaffrelot (C.), « Les modèles explicatifs de l’origine des nations et du nationalisme », in Taguieff (P.A.)/

Delannoi (G.), Théories du nationalisme, Paris, Ed. Kimé, 1991, p. 157.

2 Sartre (J-P), Réflexions sur la question juive, Paris, Folio Essais, 1954, p. 18.

3 Ibid., p. 81.

4 Rejetant dos à dos définitions volontariste et culturelle de la nation, E. Gellner explique l’émergence des

nationalismes par le passage d’un modèle de société traditionnelle à un modèle de société industrielle. Cette transition fonctionne en simultanéité avec le processus d’homogénéisation culturelle puisqu’une société fondée sur le principe de progrès technique et économique nécessite un effort de formation visant à la polyvalence des individus. Dès lors, la construction de l’idée nationale s’opère par l’intégration de populations périphériques au sein d’un système éducatif poursuivant l’objectif d’apprentissage d’une langue unificatrice et monopoliste. Les nations et le nationalisme sont de ce point de vue fonctionnels, fournissant à la société son ciment principal, les liens de solidarité sans lesquels l’ensemble se décomposerait.

développement des sociétés, reste d’une portée explicative très relative en ce qui concerne notre objet d’étude.

En expliquant l’émergence d’une conscience nationale par la mutation des sociétés, E. Gellner rejette du même coup l’hypothèse d’un enracinement historique du nationalisme. « Le nationalisme n’est pas l’éveil d’une force ancienne, latente qui sommeille, bien que ce soit ainsi qu’il se présente. C’est, en réalité, la conséquence d’une nouvelle forme d’organisation sociale, fondée sur des hautes cultures dépendantes de l’éducation et profondément intériorisées dont chacune reçoit une protection de son Etat. Le nationalisme se sert de cultures préexistantes qu’il transforme, généralement, au cours de processus. Mais il lui est pratiquement impossible de toutes les utiliser car elles sont trop nombreuses »1. On retrouve cette vision d’un fait nationaliste

« inventant des nations là où elles n’existent pas »2, dans les travaux de B. Anderson, lequel

cherche les racines du nationalisme dans cette modernité caractérisée par la destruction des liens communautaires traditionnels et par la nécessaire « imagination » de sentiments d’appartenance nouveaux. B. Anderson, pourtant proche de ce type d’analyses et empruntant lui aussi une approche séquentielle, note cependant que la thèse de E. Gellner a comme inconvénient d’assimiler un peu hâtivement le nationalisme à une « contre-façon » voire une « supercherie ». Il cherche, par conséquent, à nuancer les propos d’E. Gellner en faisant de la nation une « communauté imaginaire, et imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine. Elle est imaginaire (imagined) parce que les membres de la plus petite des nations ne connaîtront jamais la plupart de leurs concitoyens (…) bien que dans l’esprit de chacun vive l’image de leur communion »3. Il ne réussit néanmoins pas réellement à proposer une théorie alternative,

expurgée des éléments les plus critiquables issus de l’étude d’E. Gellner4.

1 Gellner (E.), Nations et nationalismes, Paris, Payot, 1989 (trad. de l’anglais Nations and nationalisms, Basic

Blackwell, Oxford, 1983), p. 147.

2 Ibid., p. 168.

3 Anderson (B.), L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, Paris, La

Découverte, 1996, p. 19.

4 Pour une critique des travaux de B. Anderson, nous renvoyons à la thèse de X. Itcaina, Catholicisme et identités

basques en France et en Espagne. La construction religieuse de la référence et de la compétence identitaires, Thèse de doctorat de science politique, Université Montesquieu – Bordeaux IV, IEP, CERVL, 2000, pp. 64-5. S’appuyant sur les travaux de P. Birnbaum ainsi que sur la thèse de H. Pérès, X. Itcaina constate que le nationalisme basque est à la fois le résultat d’une abstraction en termes idéologiques, d’une innovation politique et d’une continuité linguistique, religieuse et coutumière de la nation basque. « Il y avait du territoire identitaire partiellement mobilisé avant la formulation nationaliste », in Catholicisme et identités basques…, Op. cit. p. 65 ; voir Birnbaum (P.), Sociologie des nationalismes, Paris, PUF, 1997 ; Pérès (H.), Individus entre villages et nations. Une expèrience identitaire dans la formation de la France républicaine, Thèse pour le doctorat en science politique, t. 1, Université de Bordeaux, IEP, 1993.

Dans la même veine, P. Brass1 conclut à une instrumentalisation des liens ethniques à des

fins de domination politique. La manipulation des symboles d’identité apparaît ainsi comme un moyen de mobiliser les masses, la conscience nationale étant stimulée par la création de référents communs inventés dans le but d’asseoir la domination d’un groupe sur un territoire donné. Ce faisant, la critique majeure portée au courant moderniste souligne les limites d’une approche concevant les liens ethniques comme une ressource sociale et politique, « un répertoire socialement construit d’éléments culturels qui fournit un lieu à la mobilisation politique, particulièrement là où les liens de classes (social class) sont en déclin »2. A. D. Smith reproche à

ce « constructionnisme social » de faire des nations de simples construits de l’imagination. S’il consent à intégrer le rôle de l’invention et de l’imagination, il ne se résigne pour autant pas à verser dans une théorie qui n’explique en rien pourquoi certaines communautés politiques et ethniques deviennent des nations et d’autres non.

Quoi qu’il en soit, le paradigme moderniste a fourni des armes scientifiques aux ennemis3

d’Israël, lesquels n’ont eu de cesse de contester la légitimité de l’aventure sioniste, considérant l’absence d’unité du Peuple juif et, par conséquent, l’absence de conscience nationale homogène. De ce point de vue, l’entité sioniste serait artificielle et serait tout au plus une construction de l’impérialisme et du colonialisme, destinée à subvertir l’identité arabe. Cette approche puise allègrement dans le courant marxiste du nationalisme puisque l’on retrouve des explications théoriques similaires chez I. Wallerstein et E. Balibar selon lesquels « les unités nationales se constituent à partir de la structure globale de l’économie-monde, en fonction du rôle qu’elles y jouent dans une période donnée, en commençant par le centre »4. A travers cette « division axiale

du travail » à l’échelle internationale, la nation semble excessivement décrite de manière réductrice, se limitant alors à une « production stratégique d’Etats (…) agencés dans un ordre mondial hiérarchisé », « un procédé idéologique des Etats dominants destiné à cimenter la solidarité de leur population »5. Autre critique alimentée par les théories modernistes, celle des

assimilationnistes juifs du 19ème siècle consistait à voir dans le nationalisme un retour en arrière,

1 Brass (P.), « Ethnic groups and the State », in Brass (P.) Ed., Ethnic groups and the State, Croom Helm,

London / Sydney, 1985.

2 Smith (A.D.), « The problem of… », Op. cit., pp. 376-7.

3 Voir notamment la Charte de l’OLP (articles 19 et 20), Genève, Editions de l’Avenir, 1981.

4 Wallerstein (I.)/Balibar (E.), Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 1988, p. 121. 5 Jaffrelot (C.), « Les modèles explicatifs de l’origine des nations et du nationalisme », in Taguieff

(P.A.)/Delannoi (G.), Les théories du nationalisme…, Op. cit., p. 149.

un coup d’arrêt porté au procès de modernisation et de progrès de l’humanité1. Ils prétendaient

eux-aussi que le nationalisme juif s’autorisait des interprétations et des libertés avec la tradition juive et qu’il n’était finalement « nullement une renaissance de la tradition, mais avait été inspiré par le courant nationaliste général de l’Europe »2.

L’on peut considérer recevable l’idée défendue par certains, qui consiste à dire que la culture et la civilisation juives sont plus vastes qu’Israël. On entend également l’argument selon lequel la tradition juive elle-même est syncrétique, « pénétrée d’assimilation » (W. Laqueur). Cependant, il nous semble que la création de l’Etat d’Israël – quand bien même celle-ci serait une naissance plus qu’une renaissance – ne saurait se comprendre si nous nions au Peuple juif la réalité d’une mémoire et d’un projet s’alimentant et s’enrichissant mutuellement. Ni artefact politique, ni incarnation d’une linéarité et d’une continuité politique, le Peuple juif a survécu, dissocié de toute assise territoriale, inventant un ciment nouveau, bien plus temporel et culturel que spatial. « La prétention à la naturalité est un mythe tout à fait sensible et efficace. Faute d’être vraiment naturelle, l’idée de nation prétend bien naturaliser. C’est cette naturalisation plus ou moins fictive de choses historiques, politiques, sociales que la nation parvient à accomplir »3.

Le courant pérennialiste est alors d’un grand secours, considérant, à l’instar d’A. D. Smith, qu’il existe bien une relation entre des éléments ethniques hérités et une conscience nationale naissante. Sans tomber dans les travers du primordialisme, il semble en effet que le cas sioniste plonge ses racines dans des antécédents ethniques, bien que ceux-ci soient remodelés dans une perspective politique. Il s’agit, par conséquent, de procéder à une réinterprétation idéologique des donnés ethniques et de produire une nation juive imaginée4.

Dans une perspective pérennialiste, il convient de souligner avec W. Laqueur que l’étude du nationalisme juif ne doit pas sous-estimer la résonance de Sion et de la nation mythique dans l’imaginaire juif. Si cette nostalgie se manifeste à de nombreuses reprises chez les religieux avec l’apparition de messies (David Alroy au 12ème siècle ; Sabbataï Zévi au 17ème siècle), on la

retrouve également dans les milieux acquis à la modernité. Disraeli n’écrit-il pas lui-même dans Alroy : « Vous me demandez ce que je veux : ma réponse est Jérusalem, tout ce que nous avons

1 Voir notamment Laqueur (W.), Histoire du sionisme, t.2, Paris, Gallimard, Tel, 1972, pp. 582-3. 2 Ibid., p. 582.

3 Delannoi (G.), Sociologie de la nation, fondements théoriques et expériences historiques, Paris, Armand Colin,

1999, p. 22.

4 Voir Bensoussan (G) Une histoire intellectuelle et politique du sionisme, Paris, Fayard, 2002, p. 11.

perdu, tout ce pour quoi nous avons soupiré, tout ce pour quoi nous avons combattu. » En outre, tout au long du Moyen-Age, des communautés juives s’étaient maintenues en Terre de Palestine tandis que des échanges s’effectuaient entre la diaspora et le Yichouv1, entretenant ainsi le

sentiment d’une destinée commune.

Dans la mythologie autant que dans le rituel, la centralité d’Eretz Israel est sans cesse consacrée, tissant un lien quasiment viscéral entre le Peuple juif et sa Terre d’élection. Eretz Israel est avant tout le point de focalisation des religieux par son omniprésence dans les prières quotidiennes : la terre d’Israël est alors « plus qu’un territoire. L’altération des rapports du Peuple juif à sa terre est le signe d’une altération de ses rapports à Dieu. Autrement dit, le retour des Juifs sur la terre d’Israël pour la travailler, revient à réparer une relation à Dieu abîmée par l’Exil »2.

Entité spirituelle plus que réalité physique dans la Kabbale, la terre d’Israël incarne la rédemption morale, le renouveau spirituel, mais aussi, pour les sionistes laïques, une renaissance physique. Théâtre d’émotions contrariées, la terre d’Israël est le symbole de l’intériorisation du sentiment d’appartenance à une nation et devient centrale dans la dynamique sioniste puisqu’elle « constitue la mémoire d’une nation dispersée, non au sens du « droit historique » mais à celui d’un attachement mystique, passionnel et national qui fait le ciment d’un groupe humain »3. L’Exil

lui-même devient également une disposition d’esprit participant de ce souvenir d’appartenance à une communauté dispersée mais non disparue. Comme le note R. Fossaert à propos des peuples en exil, « (ceux-ci) demeurent des peuples cohérents, malgré la diaspora, dans l’exacte mesure où cette identité commune survit en s’adaptant. La diaspora, c’est la dispersion d’un Peuple qui, néanmoins, ne se laisse pas diluer dans d’autres peuples »4.

La construction nationale s’opère dès lors dans un mélange complexe de ruptures avec l’ordre ancien et de réintroduction de la tradition, notamment religieuse, donnant ainsi une coloration à la fois mystique et politique à la nouvelle identité juive, et par suite à l’architecture étatique israélienne.

1 On nomme ainsi la communauté juive installée en Palestine avant la création de l’Etat d’Israël. On distingue

l’ancien Yichouv du nouveau Yichouv. Le premier exista dès l’expulsion des Juifs de Terre Sainte, en 70 de l’ère chrétienne (E.C), tournant essentiellement autour d’une conception biblique de la Terre de Canaan, tandis que le second prit forme avec les premières vagues migratoires influencées par le sionisme politique.

2 Bensoussan (G.), Une histoire intellectuelle…, Op. cit., p. 137.

3 Ibid., p. 139.

4 Fossaert (R.), « Devenir et avenir des diasporas », Hérodote, n°53, avril-juin 1989, p. 161.

3.2)ISRAËL, UNE « DEMOCRATIE A SUBSTRAT BIBLIQUE »(E.BARNAVI) :

Si le courant sioniste-socialiste qui triompha au lendemain de la création de l’Etat se prononça clairement en faveur d’un Etat laïque dont la forme fut calquée sur le modèle occidental, l’ambiguïté demeure encore quant à la place de la religion au sein de l’édifice stato-national. E. Pace note que l’Etat d’Israël « symbolise un exemple d’Etat démocratique, laïque et pluraliste qui s’est efforcé de moderniser une grande tradition religieuse, en transformant l’utopie de la Terre promise en un projet séculier de construction de l’Etat et de la politique comme sphères autonomes profanes »1.

Il apparaît cependant très rapidement que, loin de reléguer la religion dans la sphère privée, loin de séparer le religieux du politique, l’attitude plus qu’ambiguë des dirigeants politiques eut pour conséquence d’intégrer le religieux à l’intérieur de l’appareil décisionnel bien qu’en situation périphérique. L’un des exemples les plus marquants reste la rédaction de la Déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël. Emaillée de débats houleux quant au choix des termes, elle témoigne de la susceptibilité des différentes parties quant au lien entre Etat et judaïsme. Ce ne fut qu’au terme d’âpres négociations que religieux, non-religieux et anti-religieux trouvèrent un terrain d’entente par la référence à la « confiance dans le Roc (ou protecteur) d’Israël »(Bitaron Betsour Israel), les religieux y voyant une évocation à Dieu, les non-religieux y percevant une allusion au projet national.2

L’Etat d’Israël ne se fonde donc pas sur la négation de la Loi religieuse mais sur l’idée que celle-ci, demeurant vague quant à l’organisation d’un Etat juif, ne saurait être la référence en matière de règles du jeu institutionnel et politique. Elaborée à une époque où l’Etat n’existait pas, elle se contente en effet de renfermer des prescriptions qui, selon G. Weiler, ne peuvent être que des « projections sur le passé décrivant, non pas comment les choses étaient, mais comment elles auraient dû être. (…) Le refus du politique par la Halakha3, sa légitimation de l’Etat non-juif et

1 Pace (E.), « Logos versus Demos », in Michel (P.), Politique et religion. La grande mutation, Paris, Albin

Michel, 1994, p. 349.

2 Le docuemnt fait également référence à « l’éternel Livre des Livres » (Sefer Hasfarim Hanitsri).

3 La Halakha est progressivement devenue synonyme de Torah, qui, selon la tradition contient 613

commandements (taryag mitsvot). En outre, signifiant « jurisprudence rabbinique », la Halakha explicite la façon dont ces commandements doivent être observés et détermine la peine qu’on encourt à les transgresser. Elle est, par conséquent, la branche de la littérature rabbinique qui traite des obligations religieuses auxquelles doivent se soumettre les Juifs, aussi bien dans leurs relations avec leur prochain que dans leur relation avec Dieu. Elle englobe tous les aspects et tous les moments de l’existence, de la naissance à la mort, de l’agriculture au commerce et de l’éthique à la théologie. Le mot « Halakha » vient du verbe lalekhet, « marcher » car, en effet, ce système de lois est réputé enseigner la voie que doit suivre le Peuple Juif ainsi qui l’est écrit dans un passage de l’Exode : « Tu élucideras pour eux les décrets et les lois et tu leur feras connaître la voie par laquelle ils

son absence d’outils conceptuels pour appréhender l’Etat juif, pis, l’hostilité qu’elle lui témoigne, font partie intégrante des fondements sur lesquels elle repose »1. Aussi, la position des partis haredi défendant l’idée d’une légitimité exclusive de la Halakha, comme système de normes structurant l’Etat, ne se fonde, en réalité, sur aucune évidence théologique. Tout au plus sur une interprétation des textes. Argument fort des sionistes laïques, il ne réfute cependant pas la nécessité morale de conserver la Halakha comme référent du Peuple juif.

Fut ainsi créée une véritable religion civile au sens de R. Bellah, qui définit la religion comme un « ensemble de forces et d’actes symboliques qui relient l’homme aux conditions fondamentales (ultimate) de son existence »2. S’appuyant sur cette approche de la religion, C. S.

Liebman poursuit en notant que si la religion de type traditionnel, ecclésial ou surnaturel est toujours une religion, la religion politique, nationale ou civile, par son action en termes d’intégration politique est toujours une quasi-religion. C. S. Liebman revient plus tard sur cette notion de « religion civile » qu’il applique – avec E. Don-Yehiya – à la société israélienne3. Les

deux sociologues expliquent que « tout gouvernement visionnaire développera un système hautement articulé de symboles (rites, mythes, terminologie spécifique, lieux de pèlerinage, figures héroïques, etc…), qui définit les frontières et la signification de la communauté morale, légitime la vision, socialise la population à des valeurs qu’il exprime, et les mobilise en vue de sa réalisation. C’est ce que nous entendons par le terme ‘religion civile’ »4. Si ce concept a été vivement critiqué5, établissant des comparaisons hâtives entre des phénomènes différents

marcheront, ainsi que la façon dont ils doivent agir » (Ex. 18,20). Au sens restreint, la Halakha est une décision rabbinique transmise par les autorités religieuses pour devenir enfin synonyme d’opinion admise et autorisée. Enfin, la Halakha désigne les parties juridiques de la tradition juive, par opposition à la Aggadah, ensemble des homélies des sages.

1 Weiler (G.), La tentation théocratique. Israël, la loi et le politique. Paris, Calmann-Lévy, 1991, pp. 172-3.

2 Bellah (R.), « Religious evolution », American Sociological Review, n°29, juin 1964, p. 359 ; Voir également

Bellah (R.)/Hammond (P.), Varieties of civil religion, New York, Harper and Row, 1980.

3 Liebman (C.S.), « Religion and Political Integration in Israel », Jewish Journal of Sociology, 1975, vol. 17, p.

17. Liebman montre notamment comment le monde socialiste offre, au début du 20ème siècle des symboles et des

mythes (une classe ouvrière internationale, une Utopie socialiste, le Jour du Travail, le drapeau rouge, des chants révolutionnaires et une solidarité au sein de la classe ouvrière) à une idéologie sioniste-socialiste naissante.

4 Liebman (C.S.)/Don-Yehiya (E.), « The dilemma of reconciling traditional culture and political needs. Civil

religion in Israel », Comparative Politics, 1983, n°15 (2), p. 54.

5 A. Piette dénonce l’utilisation analogique de la religion, impliquant selon lui un « flou sémantique » – le

religieux étant alors présent partout. « Le fait religieux : détour, contour, retour » in Lambert (Y.)/Michelat (G.)/Piette (A.) Dir., Le religieux des sociologues. Trajectoires personnelles et débats scientifiques, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 35.

(religieux d’un côté et politiques/idéologiques de l’autre1), il demeure tout à fait intéressant dans

le cadre israélien, puisqu’il permet d’expliquer comment une religion civile sioniste-socialiste a pu réintégrer des éléments religieux tangibles. En effet, C. S. Liebman montre que dans les années 50 et 60, des symboles religieux traditionnels pénétrèrent la sphère de la religion civile, par l’introduction d’un programme dit de « conscience juive » (Jewish Awareness) dans le réseau scolaire général (non-religieux). La frontière n’étant pas aussi hermétique qu’il y paraît, le sionisme socialiste a, semble-t-il, finalement contribué à légitimer une force politique porteuse d’un message religieux fort.

C’est ainsi que fort d’une légitimité politique implicite, le judaïsme, notamment dans la variante séfarade incarnée par le parti Shas, fut le moteur d’une dynamique périphérique, un mode d’expression culturel des couches populaires qui se mut en expression politique. Maintenus en marge du pouvoir, les Juifs séfarades résistèrent à cette identité imposée, pour refaçonner et reproduire l’identité juive « véritable », obtenue à partir d’une articulation complexe entre « judaïté », « israélité » et « séfaradité ».

3.3) L’ETHNO-RELIGIOSITE OU L’ALLIANCE DES COURANTS MARGINALISES :

L’Etat d’Israël se créa donc sur une double contradiction puisque cette idéologie, distillée par les pionniers au début du 20ème siècle, conduisit à l’érection d’un Etat pensé par des

ashkénazes laïques pour des ashkénazes laïques, si bien qu’au-delà de cette idée de nation, d’Etat et, plus globalement, de judaïsme moderne (post Shoah), il n’existait alors aucune alternative, et donc, aucun espace d’expression pour les communautés séfarades. Or, ces communautés2,

essentiellement issues du Maghreb et du Mashrek défendaient depuis toujours un modèle communautaire dans lequel la religion occupait une place centrale, non pas en tant que telle, mais en tant que référent culturel et identitaire. Religion populaire par excellence, le judaïsme séfarade n’en reste pas moins marqué du sceau religieux. Le respect des rites et des coutumes rythme de fait la vie des communautés séfarades qui, même si elles ne sont pas rigoristes, n’en demeurent

1 Luc de Heusch participa de cette démarche consistant à faire de la politique une religion comme les autres,

affirmant même que la science politique relève de l’histoire comparée des religions. In, « Pour une dialectique de la sacralité et du pouvoir », Le pouvoir et le sacré, Bruxelles, Annales du Centre d’Etude des Religions, 1962. L’option marxiste part quant à elle du postulat selon lequel le pouvoir étatique et la religion sont dans leur essence de nature semblable, y compris lorsque Etat et Eglise en viennent à se séparer. Commentant cette hypothèse, G. Balandier explique que « cette parenté essentielle tient au fait que l’Etat se situe (ou paraît se situer) au-delà de la vie réelle, dans une sphère dont l’éloignement évoque celui de Dieu ou des dieux », in Anthropolgie politique, Paris, PUF, Quadrige, réédition de 1995 (première édition, 1967), pp. 118-9.

2 Descendants des Juifs qui vécurent en Espagne et au Portugal avant qu’ils n’en soient chassés par les dirigeants

de l’Espagne inquisitoriale à partir de 1492, ils rayonnèrent par la suite à travers le bassin méditerranéen mais également en Europe occidentale (communautés de Bayonne, Bordeaux, Livourne, Amsterdam….). Le discours commun a fini par désigner, sous cette appellation, tous les Juifs ne se rattachant pas au groupe ashkénaze.

pas moins traditionalistes. Au-delà de liturgies différentes, il convient de voir que le fossé actuel existant entre les deux communautés ne s’explique pas tant par cette question rituelle, mais plutôt par le contexte historique qui favorisa l’hégémonie ashkénaze dans le processus de construction étatique. Cette crispation sur le rite n’est en effet que la manifestation d’une volonté d’affirmer l’égalité sociale et politique des communautés respectives. Autrement dit, adhérer à un rite, aller prier à la synagogue relevant du rite communautaire dont le fidèle est issu, est également un vecteur d’affirmation de soi, un moyen de légitimer son héritage civilisationnel et, simultanément, une marque de continuité familiale et communautaire. C’est dans ce prisme qu’il conviendra d’analyser l’émergence, la structuration et l’institutionnalisation de Shas, avec une attention particulière portée à cette dimension de reconnaissance et d’estime de soi, contenue dans l’appartenance au groupe séfarade.

De cette réalité complexe émerge par conséquent une identité ethno-religieuse, née de la convergence entre un volet religieux largement emprunté à l’orthodoxie ashkénaze et un volet civilisationnel séfarade. On le comprend : séparer l’ethnicité de la religion est dès lors impossible, si bien que hiérarchiser l’un par rapport à l’autre relève de l’exercice de style. Nous tenterons cependant de démêler l’écheveau complexe de la thématique ethno-religieuse afin d’en saisir les mécanismes de légitimation identitaire. Shas est ainsi l’archétype du parti qui utilise et mobilise l’ensemble des ressources du judaïsme allant du populaire par tradition au politique comme revendication en passant par le religieux comme signification. Il se présente alors comme le garant de la continuité qu’impose la tradition. Cependant, pour assurer cette continuité, le parti propose d’amorcer une période de discontinuité et de changement nécessaire, afin de revenir aux sources de la tradition juive. Cette double logique oblige, par conséquent, à placer le concept de « modernité » au centre de la réflexion. En définitive, conformément à ce qu’écrit D. Hervieu-Léger, c’est au sein même de la modernité la plus laïque que s’est développée une « structure socio-symbolique » faite de « logiques complexes d’échange, d’instrumentalisation réciproque et de recharge mutuelle du religieux et du politique, (…) susceptibles d’intervenir en fonction des données et des transformations d’une situation historique particulière »1.

Se pose dès lors une question majeure quant à la relation que ce type de partis, plaidant et oeuvrant en faveur de l’établissement d’une théocratie, entretient avec la modernité politique. Depuis sa création, Shas fait figure d’organisation obscurantiste au sein d’une société fondée sur la séparation de la religion et de l’Etat. Fondant son projet de société sur une référence exclusive,

1 Hervieu-Léger (D.), « Croire en modernité : au-delà de la problématique des champs religieux et politique », in

Michel (P.), Religion et démocratie, Op. cit., p. 370.

la Halakha, Shas semble être étranger à toute modernité. L’interrogation mérite que l’on s’y attarde. La théocratie juive n’a effectivement jusqu’à présent jamais reçu de traduction concrète et ne saurait en recevoir dans le cadre d’un Etat démocratique et laïque1. C’est dire que la question

soulève non pas seulement des points de pure forme ou une réflexion sur les aspects symptomatiques, mais bien plus des questions de principe quant à la légitimité d’un type de régime politique donné et de sources de droit servant de règles du jeu au système.

3.3.1)UNE RELATION PARADOXALE A LA MODERNITE :

La spécificité du modèle théocratique – l’absence d’acteurs sociologiquement identifiables – explique pour une large part qu’il soit appréhendé sur une échelle différente des autres formes de gouvernement comme la démocratie ou l’aristocratie. L’essentiel est effectivement contenu dans l’inspiration divine qui l’anime et non dans la forme de gouvernement qu’il suscite.

La représentation dominante quant aux ressorts du religieux reste largement imprégnée par la philosophie des Lumières, laquelle postulait que la religion n’était rien d’autre qu’un amas de superstitions auquel seul peut remédier l’épanouissement de la raison. Rappelons que la sociologie des religions a, quant à elle, été longtemps marquée par les travaux du courant dominant du 19ème siècle, dans la lignée d’A. Comte2 et d’E. Durkheim. D’une manière générale,

les premières études menées par la sociologie balbutiante se fixèrent pour objectif de comprendre comment la croyance religieuse conduisait à dégager une vision unitaire et rationnellement recevable du système social dans lequel l’individu évoluait. Comme l’écrit M. Maffesoli dans la présentation de l’ouvrage de E. Durkheim Les Formes Elémentaires de la Vie Religieuse, « le désenchantement du monde qui a fait le vide dans les forêts et les campagnes doit se poursuivre en rendant transparente l’obscure et mystérieuse vie en société »3. Un examen des recherches

menées depuis les origines de la sociologie française montre combien cette vision d’une modernité synonyme d’éradication de l’affectif est révolue. Dans La Question Juive, K. Marx voyait déjà dans le politique la continuation de la religion par d’autres moyens, réflexion qui était également postulée à travers la notion de « religion civile ». F. Engels était ainsi frappé par les similitudes existant entre le christianisme antique et le communisme, en matière de mobilisation et

1 Weiler (G.), La tentation…, Op. cit., pp. 8-9.

2 A travers sa loi des trois états, A. Comte postulait l’idée d’une société évoluant d’un stade « primitif »,

théologique à un stade intermédiaire « métaphysique », abstrait pour aboutir, au terme du processus, à un stade final dans lequel triompherait la rationalité scientifique, un stade « positif ».

3 Durkheim (E.), Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Livre de poche, 1991, pp. 5-36.