Parler politique

Potentiel et limites des pratiques encadrant le partage de la parole à

l’Association pour une solidarité syndicale étudiante

Mémoire

Typhaine Leclerc

Maîtrise en sociologie

Maître ès arts (M.A.)

Québec, Canada

Parler politique

Potentiel et limites des pratiques encadrant le partage de la parole à

l’Association pour une solidarité syndicale étudiante

Mémoire

Typhaine Leclerc

Sous la direction de :

Résumé

Malgré leurs bonnes intentions, les groupes progressistes reproduisent des inégalités sociales dans leur structure interne. Même dans les groupes qui ont intégré des pratiques (pro)féministes à leur fonctionnement, on observe une inégalité parfois flagrante dans les prises de parole des hommes et des femmes et en fonction d’autres facteurs socioéconomiques. L’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) utilise plusieurs mesures visant à rééquilibrer le partage de la parole, notamment l’alternance homme-femme, la garde du senti, les caucus non mixtes et les instances non mixtes.

J’ai réalisé douze entretiens semi-directifs avec des personnes ayant milité à l’ASSÉ afin de mieux comprendre comment elles jugent la pertinence et l’efficacité de ces pratiques. Si toutes estiment qu’elles facilitent la prise de parole des femmes sur le plan individuel, hommes et femmes ont toutefois des opinions divergentes par rapport à leur potentiel transformateur et émancipateur. Les hommes tendent à souligner les effets de resocialisation ou de contre-socialisation de ces mesures alors que les femmes abordent davantage leurs limites. Elles estiment que les mesures utilisées à l’ASSÉ ne suffisent pas à remettre en question la division genrée du travail militant qui y prévaut.

À partir des données recueillies, il est possible d’affirmer que les coûts et les bénéfices liés à ces pratiques sont différenciés selon le genre. Bien qu’elles soient conçues pour favoriser la prise de parole des femmes, elles offrent des bénéfices symboliques et matériels aux hommes. Les femmes, responsables du travail de justification de ces pratiques, de leur application et, plus largement, des revendications et analyses féministes dans l’organisation, déplorent que ce travail invisibilisé et sous-valorisé les empêche de se concentrer sur des tâches « politiques ». J’explore le potentiel des pratiques encadrant le partage de la parole pour éclairer la nature politique du travail d’écoute, de

Abstract

Despite their best intentions, progressive groups contribute to the reproduction of social inequalities within their internal structure. Even in groups using pro-feminist practices intended to manage how speech is shared among participants, there sometimes are blatant inequalities in the voices being heard – or not – depending on gender and other socioeconomic factors. ASSÉ (Association for Solidarity among Student Unions) implements a number of measures to rebalance how speech and power are being shared, including alternating speaking rights between men and women, using a “moodwatcher” during meetings, allowing for non-mixed caucuses, and holding Women’s congresses.

I have conducted twelve semi-structured interviews with people who are or have been involved in ASSÉ to better understand how they judge the relevance and effectiveness of these practices. While all of them believe that these measures help amplify women’s voices on an individual level, men and women have different opinions about the transformative and emancipatory potential of these practices. Men tend to highlight these measures’ re-socialization or counter-socialization effects, while women are more likely to point out their limitations. They argue that these measures fail question the gendered division of activist labor that prevails in ASSÉ. Furthermore, the interview data suggest that the costs and benefits associated with these practices are gender differentiated. Although they are designed to promote women's voices, they tend to symbolically and materially benefit to men. Meanwhile, women are responsible for the labor involved in justifying and applying these practices, and, more broadly, for providing feminist analyses within the organization. Women participants lament the fact that this invisible and undervalued work prevents them from concentrating on "political" tasks. I sketch the potential of (pro)feminist speech-sharing practices to demonstrate how conversation is indeed "political" and to hightlight the political nature of the gendered labor of listening, caring and organizing.

Table des matières

Résumé...iii

Abstract...iv

Table des matières...v

Liste des figures...vii

Remerciements...ix

Notes sur la forme...xi

Introduction...1

Plan du mémoire...2

Chapitre 1 Problématique et question de recherche...4

1.1. Autour du partage de la parole...4

1.1.1. Le partage de la parole comme économie...5

1.1.2. Questions de style...6

1.2. Militantisme et sexisme...10

1.2.1. Monopoliser la parole… coûte que coûte...12

1.2.2. De l’hostilité antiféministe au féminisme de façade...14

1.2.3. « Mieux qu’avant » et « mieux qu’ailleurs »...16

1.3. L’ASSÉ...19

1.3.1. Des principes (pro)féministes...19

1.3.2. Des pratiques (pro)féministes...22

1.3.3. Se faire entendre dans l’ASSÉ...27

1.4. Questions de recherche...30

1.4.1. Des soupçons à valider...31

1.4.2. Pertinence scientifique et sociale du projet...32

Chapitre 2 Considérations conceptuelles et méthodologiques...35

2.1. Partage de la parole : approche « culturelle »...36

2.2. Division sexuelle / genrée du travail...38

2.2.1. Approche « matérialiste » : sous la parole, le pouvoir...40

2.2.2. Division genrée du travail militant...41

2.2.3. Travail de care...44

2.3. Approche féministe...45

2.3.1. Intersectionnalité...47

2.3.2. Potentiel et limites d’une démarche de recherche située...50

2.4. Méthode...52

2.4.1. Recrutement et collecte de données...52

2.4.2. Construction du guide d’entretien et déroulement des entrevues...55

2.4.3. Autres sources de données...58

2.4.4. Analyse et rédaction...59

2.4.5. Quelques limites de ce projet...61

Chapitre 3 Compréhension et réception des mesures encadrant le partage de la parole...64

3.1. Profil des répondantes et répondants...64

3.2. Facteurs influençant la prise de parole et l’inclusion des personnes au mouvement...69

3.2.1. Un enjeu de genre, mais pas seulement...70

3.2.2. Question d’origines...74

3.2.3. Prédispositions et parcours individuels...76

3.2.4. L’importance de l’informel...79

3.3. Réactions aux pratiques...82

3.3.1. Un premier obstacle : la compréhension...82

3.3.2. Adhésion : « Quand on t’ouvre la porte c’est plus facile de rentrer »...84

3.3.3. Résistances et critiques...87

3.4. Synthèse du chapitre...94

Chapitre 4 Impacts et limites des pratiques visant à réduire les inégalités à l’ASSÉ...96

4.1. « On n’est pas dans une bulle isolée » : la société québécoise est sexiste, l’ASSÉ aussi...97

4.1.1. Espaces informels, espaces inégalitaires...99

4.1.2. Au-delà des enjeux hommes / femmes : quelques défis...103

4.1.3. « Minorités » invisibles...104

4.1.4. « Minorités » inaudibles...110

4.2. En rupture avec la société « majoritaire »...113

4.2.1. Les organisations militantes comme agents de socialisation...113

4.2.2. Socialisation secondaire et « contre-socialisation »...114

4.2.3. Les limites de la socialisation secondaire...117

4.3. Le masculin reste la norme...120

4.3.1. Travail invisible : « C’était moi Madame infrastructures logistiques »...121

4.3.2. Dénoncer la division inégalitaire du travail militant fait partie des tâches militantes des femmes...125

4.3.3. Au-delà des qualités naturelles : le travail de care...128

4.4. Synthèse du chapitre...134

Chapitre 5 Discussion...135

5.1 La question du travail...135

5.1.1. Coûts inégaux : qui accomplit le travail?...135

5.1.2. Bénéfices différenciés...141

5.2 Parler / faire de la « politique »...144

5.2.1. Conceptions genrées du politique...145

5.2.2. Parler (de) politique...151

Conclusion...154

Rappel de la problématique et des questions de recherche...154

Retour sur l’analyse...155

Utilité de la recherche et suites à envisager...157

Bibliographie...160

Annexe A – Lettre d’invitation...170

Annexe B – Schéma d’entrevue...171

Liste des figures

Figure 1 : Âge des répondantes et répondants à leur arrivée à l’ASSÉ ...66

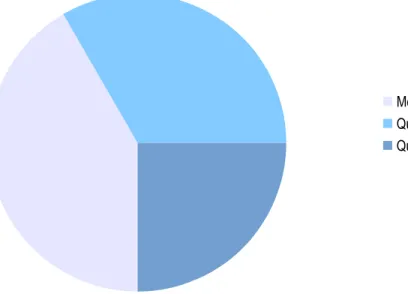

Figure 2 : Niveau scolaire des répondantes et répondants au moment de l’entrevue ...67

Figure 3 : Domaine d’études des répondantes et répondants ...67

Figure 4 : Classe socioéconomique des répondantes et répondants ...68

Pour Christine et Jacques, qui ont planté en moi l’envie de lire et d’écouter, de poser des questions et d’essayer d’y répondre.

Pour Paul, petit marcassin qui continue de m’accompagner au quotidien et de me guider quand les chemins ressemblent à des impasses.

Pour Aimé. Te voir grandir, découvrir et apprendre m’émerveille et m’inspire.

Remerciements

Merci, d’abord, aux militantes, militants et ex-militantes et militants de l’ASSÉ d’avoir offert leur précieux temps pour partager avec moi leurs expériences et leurs réflexions. C’est ce matériau riche et diversifié qui a rendu possible la réalisation de ce mémoire.

Merci à toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, luttent quotidiennement depuis plus de quinze ans pour l’accessibilité aux études postsecondaires, pour la gratuité scolaire et pour une société plus juste. Même si mon travail pointe des limites et émet des critiques sur les modes d’organisation de l’ASSÉ, je ne suis pas moins convaincue du travail essentiel de cette organisation dont les apports, tant en ce qui a trait à l’accès à l’éducation qu’à la construction d’une tradition militante forte au Québec, méritent d’être soulignés et célébrés.

Je me tiens disponible, dans la mesure du possible, pour présenter mes résultats aux membres et ex-membres de l’ASSÉ et en discuter avec eux et elles. Il me semble en effet primordial que les informations et analyses présentées ici puissent servir la collectivité qui les a inspirées et contribuer à la poursuite d’une réflexion collective autour des enjeux du partage de la parole et de la division du travail et du pouvoir.

La réalisation de ce mémoire n’aurait pas été possible sans le soutien et la collaboration d’une multitude de personnes qui m’ont accompagnée aux différents stades d’avancement de ce projet.

Je tiens à remercier Madeleine Pastinelli pour sa confiance, ses commentaires enrichissants et sa grande disponibilité pendant les deux années de travail sur ce mémoire.

Cette recherche aussi doit énormément à l’appui financier du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et du Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT).

Heartfelt thanks, also, to to the regretted Dr. Susan Mann and to Dr. Rachel Luft, who have deeply shaped my approach to understanding social issues and my fields of interest in sociology and women’s and gender studies.

Merci à mon fantastique réseau amical, familial et féministe pour les discussions stimulantes autour d’un verre ou d’une bannière, les encouragements et la solidarité que l’on bâtit ensemble chaque jour. Merci particulièrement à Laurence pour ses réflexions et suggestions, à Geneviève pour ses commentaires sur plusieurs parties du texte, ainsi qu’à Marie-Soleil, Éloïse et Nadia pour leur relecture de différents passages. Merci à Denise pour le gardiennage, l’enthousiasme démontré à tous les stades de mon projet et les prêts d’appartement qui ont rendu la transcription des entrevues un brin moins laborieuse.

Merci à Patrice pour la relecture attentive et efficace. Merci, surtout, de m’avoir offert – et de continuer de m’offrir – le temps et l’espace pour lire, réfléchir, rédiger et rêver. Merci pour ta présence quotidienne, ta patience et ta confiance.

Notes sur la forme

Féminisation et neutralisation des propos

Je suis convaincue de l’importance d’entendre et de reconnaître une multitude de voix. Cette conviction est l’un des socles sur lesquels j’ai construit ce projet de recherche. Il allait dès lors de soi de chercher à nommer l’existence de tous et de toutes dans ce mémoire. L’utilisation d’une grammaire plus inclusive étant un pas dans cette direction, j’ai recours à la féminisation linguistique lorsque l’utilisation de termes épicènes n’est pas possible. Pour faciliter la lecture, j’utilise la formulation « au long » pour tous les termes qui ne sont pas des homophones et une graphie tronquée pour les termes qui n’auraient pas besoin d’être féminisés à l’oral. D’autres méthodes de féminisation sont toutefois présentes dans le texte lorsqu’il s’agit de citations exactes. L’utilisation d’expressions comme « les militantes et les militants » se veut inclusive des personnes de tous les genres; toutefois, lorsqu’il est question directement de personnes ayant une identité de genre non binaire ou fluide, j’ai eu recours à une orthographe inclusive (par exemple « un.e militant.e ») et au pronom iel / iels (voir UESG, 2016).

Utilisation de la première personne du singulier

La norme de l’écriture scientifique veut que l’on évite l’utilisation de la première personne du singulier parce que « l’apparition de l’auteur dans son texte est non-scientifique, l’identité de l’auteur n’étant pas pertinente pour les résultats de la recherche scientifique » (Reutner, 2010 : 80). À l’instar de bon nombre d’auteur.e.s, féministes notamment, j’estime au contraire que mon identité et mon parcours ont influencé la recherche que j’ai menée et la manière que j’ai de la présenter ici. Je ne souhaite donc pas faire oublier ma subjectivité ni ma présence en me cachant derrière un nous académique, et j’espère que l’abandon de ce « nous de modestie » laissera transparaitre une autre forme d’humilité. En effet, ce choix s’inscrit aussi dans la continuité des critiques féministes contre l’utilisation d’un « nous impérialiste » (Mann, 2012 : 22), un « nous » réputé représentatif de l’expérience commune des femmes alors même que les réalités d’une majorité de femmes en sont exclues. Je parlerai donc pour moi, sans prétendre représenter le point de vue d’autres personnes ou groupes, tout en poursuivant l’objectif de rendre visible, tout au long du texte, les influences – théoriques ou autres – qui ont modelé ma perspective et le travail qui en découle.

[Le langage] occupe une place très importante dans les pratiques développées par les féministes et les travaux des chercheur.e.s en études de genre. Dans l’histoire des mouvements de libération des sexualités et des genres, la parole a toujours occupé une place centrale : les pratiques d’auto-conscience, l’aveu public d’un avortement, le coming out, la pratique de dire les noms des mort.e.s du sida dans un espace public sont des tentatives, parmi tant d’autres, de changer l’ordre social et d’instaurer la mémoire collective d’une communauté par le langage. (Greco, 2015 : 7-8)

Introduction

Dans la culture populaire occidentale, les femmes sont souvent représentées comme des bavardes qui assomment leur entourage en jacassant. Les hommes ont quant à eux la réputation de parler peu, mais surtout, de ne pas parler pour ne rien dire. Cette croyance est tellement tenace, si largement répandue, que l’on finit par croire qu’elle s’appuie sur des faits (Wareing, 2004 : 75). Pourtant, les études qui démontrent le contraire ou qui, du moins, tracent une vision plus nuancée de la réalité, abondent et mettent en lumière les inégalités qui existent entre la parole des hommes et celle des femmes. Non seulement les hommes occupent généralement plus de temps de parole que les femmes, tant dans les conversations à deux que dans les groupes mixtes plus larges, mais leur parole a aussi plus de portée et d’autorité que celle des femmes (Whittaker et Meade, 1967, cités dans Swacker, 1975 : 78; Swacker, 1975 : 80-83).

Un constat analogue peut être fait dans les groupes progressistes et militants du Québec, où plusieurs militantes partagent un même diagnostic : les hommes tendent à monopoliser la parole dans les assemblées et à y être plus écoutés et pris au sérieux, et ce, malgré le fait que des outils soient utilisés pour tenter de contrer les inégalités entre hommes et femmes à cet égard. En effet, des pratiques sont mises en œuvre dans plusieurs groupes communautaires, syndicaux, politiques ou étudiants pour tenter d’atténuer les inégalités de genre dans les prises de parole, tant dans les instances internes (assemblées générales, congrès, réunions) que dans l’image publique projetée par les organisations. Au cours des dernières années, au Québec, ces pratiques ont connu une certaine visibilité dans les médias; pensons notamment aux co-porte-paroles homme / femme de Québec

solidaire ou de la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) pendant la grève étudiante de 2012.

Or le fait d’avoir des co-porte-paroles ne garantit en rien une visibilité équivalente pour l’un – ou l’une – et l’autre. Dans le cas de la CLASSE, Gabriel Nadeau-Dubois aura profité tout au long de la grève d’une attention médiatique beaucoup plus importante que ses co-porte-paroles, Jeanne Reynolds et Camille Robert. Cette attention s’est à peine essoufflée au cours des années qui ont suivi. Au sortir de la grève de 2012, des militantes ont dénoncé cette inadéquation entre la volonté du regroupement que ses représentations publiques soient faites par une dyade homme-femme et le constat de la marque laissée par Gabriel Nadeau-Dubois – et quelques autres hommes impliqués à la CLASSE – dans l’espace médiatique québécois (Collectif, 2013). Des problèmes du même ordre ont aussi été soulevés lors du congrès d’orientation de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) de 2013 par rapport aux limites des mesures visant à favoriser la prise de parole des femmes dans les instances de l’Association (Comité Femmes, 2013).

Dans ce contexte, il apparaît pertinent de chercher à comprendre comment sont vues les mesures visant à réduire les inégalités de genre au sein des groupes progressistes, particulièrement les mesures encadrant le partage de la parole. Comment ces mesures sont-elles reçues par les militantes et militants? Quels sont les obstacles à leur mise en œuvre? Quelles portes permettent-elles d’ouvrir? Qupermettent-elles sont les limites à leur application?

Plan du mémoire

Pour bien cerner le phénomène identifié par les militantes de l’ASSÉ et duquel découlent les questionnements qui guident mon mémoire, je l’explore, dans un premier chapitre, sous deux angles qui se recoupent habituellement peu. Dans un premier temps, j’offre un exposé général des éléments connus relativement au partage de la parole entre hommes et femmes – ou garçons et filles – dans des contextes mixtes, qu’il s’agisse de conversations à deux ou de groupes plus structurés. Puis, je replace la question qui m’intéresse dans son contexte historique récent en offrant un aperçu des enjeux de sexisme et de partage de la parole dans les groupes militants occidentaux. Je brosse ensuite un portrait factuel de l’ASSÉ et des pratiques qu’elle a adoptées en vue de favoriser un partage égalitaire de la parole entre les hommes et les femmes dans ses structures, avant de présenter mes questions de recherche.

Dans un deuxième temps, je présente le paysage théorique et méthodologique dans lequel s’inscrit mon problème de recherche. J’inclus à la fois des ressources explicatives développées dans le champ des recherches sociolinguistiques et dans celui de la sociologie des mouvements sociaux.

Ces regards croisés sur mon problème de recherche me permettent de mettre au jour les rapports de pouvoir à l’œuvre dans les conversations entre hommes et femmes ainsi que les défis particuliers auxquels font face les femmes qui veulent « prendre leur place » dans un contexte militant. Je poursuis en présentant les ancrages méthodologiques de la recherche, en allant du général – une approche féministe de la recherche – au particulier – les choix méthodologiques plus précis que j’ai effectués.

Dans les chapitres suivants, après avoir présenté un portrait des participantes et participants à mon projet de recherche, je m’appuie sur les entretiens semi-dirigés que j’ai réalisés afin de creuser les perceptions des répondantes et répondants quant à la pertinence et à l’efficacité des mesures mises en place à l’ASSÉ pour encadrer le partage de la parole. Je m’intéresse plus spécifiquement aux différentes conceptions des membres quant au rôle de l’ASSÉ dans la (re)production des rapports de pouvoir qui structurent la société, notamment sous l’angle de la division genrée du travail militant. Au dernier chapitre, j’explore une observation qui a émergé de l’analyse de mes données, à savoir que les hommes semblent tirer des bénéfices plus importants que les femmes et les personnes au genre non binaire des pratiques pourtant conçues pour limiter l’espace qu’ils occupent et l’influence qu’ils ont à l’ASSÉ.

Pour conclure, je dresse le sommaire de mon analyse et je reviens sur mes objectifs de recherche afin de proposer des perspectives pour de futures enquêtes visant à développer une compréhension plus fine des rapports de pouvoir au sein des mouvements sociaux québécois.

Chapitre 1

Problématique et

question de recherche

1.1. Autour du partage de la parole

En 1973, constatant le peu d’études sociolinguistiques tenant compte du genre comme variable, la linguiste Marjorie Swacker mène une étude auprès d’étudiantes et d’étudiants, leur demandant de prendre le temps souhaité pour décrire des œuvres d’art, afin de mesurer leur « verbosité » et de dégager d’autres différences potentielles dans leurs modes d’expression orale (1975). Dans son échantillon de 17 hommes et 17 femmes, les premiers parlent significativement plus longtemps que les secondes. Swacker fait des observations qui permettent d’appréhender non seulement les différences quantitatives entre la parole des hommes et celle des femmes, mais aussi des éléments qualitatifs qui les distinguent. Par exemple, elle remarque que les hommes réussissent à donner un vernis d’autorité à leurs descriptions des œuvres en utilisant des données numériques précises, même lorsqu’elles sont inexactes, et en faisant des transitions plus assurées que leurs consœurs entre les sujets abordés (Swacker, 1975 : 80-83). Les femmes, quant à elles, démontrent un souci plus grand à donner des informations exactes, ce qui pourrait aussi être interprété comme une inquiétude à l’idée de se tromper1. Si la méthode de collecte de données utilisée par Swacker ne

reproduit pas des conditions normales d’expression ou d’interactions orales, les observations qu’elle permet de dégager forment toutefois un socle sur lequel s’appuieront d’autres chercheuses et chercheurs par la suite.

1 Cette tendance est aussi soulevée par Xavier Dunezat dans ses observations des dynamiques de genre en assemblée générale : « les femmes se préoccupent davantage de la justesse de leurs propos : ainsi, chaque fois qu’une femme faisait le compte rendu d’une réunion (certes, cela n’est arrivé que deux fois!), elle s’est inquiétée publiquement en AG de savoir si elle n’avait rien oublié, comportement que nous n’avons jamais rencontré chez les hommes en trois mois! » (1998 : 176).

1.1.1. Le partage de la parole comme économie

Dans une recherche publiée en 1975, Don Zimmerman et Candace West s’intéressent aux conversations informelles entre deux personnes de même genre ou de genres différents, et plus spécifiquement aux séquences de passage de la parole d’une personne à l’autre. Des différences notables ressortent selon la composition de la dyade observée : dans les conversations entre deux personnes de même genre, les chevauchements sont plus fréquents que les interruptions, et ces dernières, relativement rares (survenant dans trois des vingt conversations analysées), sont réparties à peu près également entre les deux personnes prenant part à la conversation. La situation est très différente dans les dyades homme-femme où les interruptions sont plus fréquentes, survenant dans 10 des 11 conversations étudiées, pour une moyenne de 4,2 interruptions par conversation, et très majoritairement effectuées par les hommes (dans 46 des 48 cas recensés). Les chevauchements observés dans les conversations mixtes sont aussi initiés par les hommes dans tous les cas relevés, soit à neuf reprises (Zimmerman et West, 1975 : 115-116).

Selon le modèle duquel Zimmerman et West s’inspirent2, l’attribution des tours de parole

relève d’une forme d’économie, où les tours de parole sont des commodités en demande (1975 : 107). En s’appuyant sur leurs résultats selon lesquels les hommes tendent à revendiquer plus de « droits » dans la conversation que ceux qu’ils accordent aux femmes, les auteur.e.s proposent de comprendre les conversations comme des micro-institutions au sein desquelles les mêmes dynamiques de dominance masculine peuvent être observées que dans les macro-institutions qui forment nos sociétés (1975 : 125). Ainsi, en plus de refléter les rapports sociaux inégaux qui lient les hommes aux femmes, les conversations sont aussi des lieux de reproduction des inégalités. Zimmerman et West « montrent que la répétition d’interruptions faites par les hommes est beaucoup plus que la conséquence de leur statut élevé : c’est une voie qui permet l’établissement et le maintien de ce statut différentiel de genre » (Monnet, 1998 : 17).

Cette réaffirmation de la position dominante des hommes passe notamment par le biais du contrôle des sujets qu’ils jugent prioritaires que ce soit en monopolisant la plus grande part du temps de parole, en n’offrant pas les « réponses minimales » (hochements de tête, petits mots approbateurs, etc.) auxquelles s’attendent leurs interlocutrices ou encore en chevauchant ou en

2 Modèle développé par des linguistes peu de temps auparavant (voir Sacks, Schegloff et Jefferson. 1974. « A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation » Language 50 (4): 696-735). Dans un article subséquent, les auteur.e.s suggèrent que les dynamiques observées dans les dyades homme-femme sont analogues à celles qui régissent les conversations entre parents et enfants, c’est-à-dire que les « droits conversationnels » des femmes comme des enfants sont limités par les hommes et les parents (père ou mère), respectivement. (West et Zimmerman, 1977 : 525).

interrompant les tours de parole des femmes. Dans un autre article, West remarque d’ailleurs que ces interruptions sont « de fait (et non pas uniquement au plan symbolique) un moyen de contrôle » (1983, citée dans Monnet, 1998 : 17). West et Zimmerman concluent leur article sur les silences et les interruptions avec une recommandation pour les recherches futures, proposant de creuser les contextes dans lesquels les inégalités émergent dans les conversations entre un homme et une femme (1975 : 125). Cette vision des interruptions dans les conversations mixtes sera toutefois remise en question par des chercheuses dans les années subséquentes, suggérant que l’affirmation ou la réaffirmation du statut social n’est que l’une des fonctions des interruptions, et que la répartition genrée de ce procédé conversationnel n’est pas simplement binaire (James et Clarke, 1993, citées dans Krolokke et Sorensen, 2006 : 100-101).

D’autres chercheuses et chercheurs se sont aussi penchés sur les contextes d’émergence des asymétries selon le genre dans les prises de parole. À ce titre, les salles de classe sont un milieu d’observation qui a permis de faire ressortir que la division inégale du temps de parole se manifeste déjà entre les enfants d’âge primaire et se maintient aux autres niveaux scolaires (Holmes, 1992 : 132). Des revues de la littérature effectuées par deux chercheuses à quelques années d’intervalle montrent que les garçons tendent à dominer l’« arène publique » que forme la classe, et ce, particulièrement lorsque les échanges verbaux sont encadrés par leur enseignante ou enseignant (Baxter 1999 : 83; Holmes, 1992 : 132). Les garçons monopoliseraient la parole, notamment dans les périodes de questions et les moments de débats en classe, contribuant à une asymétrie tant dans le nombre de tours de parole attribués que dans le temps utilisé pour chacune des interventions.

Baxter note que la tendance des garçons à monopoliser un plus grand temps de parole en classe n’est pas toujours perçue favorablement, surtout lorsque ceux-ci font des interruptions ou adoptent d’autres comportements jugés inadéquats. Cette perception négative ne les empêche toutefois pas de développer leur confiance pour prendre la parole, de contrôler les sujets, et plus généralement, d’accroître leurs aptitudes dans un style verbal qualifié de « compétitif » – style qui serait dominé par les hommes plus tard dans leur vie (Baxter, 1999 : 86). Ainsi, l’environnement scolaire agit comme agent de socialisation en récompensant, plus ou moins subtilement, les garçons et les filles qui adhèrent aux normes sociales qui régissent les interactions et les prises de parole en fonction du genre (Baxter, 1999 : 83).

1.1.2. Questions de style

Cette idée que les hommes sont plus à l’aise dans les interactions verbales plus musclées peut sembler aller de soi; elle est conforme aux normes de genre des sociétés occidentales. Bon nombre de recherches tendent à démontrer que les hommes et les femmes ont des styles de prise de parole

distincts – les hommes ayant présumément une attitude plus compétitive, argumentative, voire agressive, et étant « task- » ou « product-oriented » alors que les femmes adopteraient un style plus coopératif et seraient « process-oriented » (Holmes, 1992 : 131-132). Il est toutefois crucial d’adopter une posture critique par rapport à ce type de résultat qui pourrait avoir été influencé par les biais des chercheuses et chercheurs. En effet, J.A. Baxter (1999 : 88), par exemple, juge qu’une majorité des recherches sur les styles de parole masculin et féminin s’appuierait sur une perspective essentialiste des différences de genre, tenant pour acquis que les variations observables sont déterminées socialement ou culturellement et non susceptibles d’être influencées par la réflexivité des actrices et acteurs sociaux. De plus, un regard porté uniquement sur les différences de genre sans tenir compte de l’influence d’autres rapports sociaux sur les modulations du partage de la parole risquerait de créer un portrait inexact ou incomplet de la situation. Les observations de Deborah Tannen dans des contextes culturels qu’elle qualifie de « “high engagement” cultures », par exemple, permettent de remettre en question l’idée selon laquelle les femmes auraient une attitude plus passive dans les conversations. Dans les cultures où l’ensemble des conversations est plus agité, les femmes s’adonnent elles aussi aux pratiques comme les chevauchements et les interruptions, qualifiées de masculines par les chercheuses et chercheurs qui ont fait leurs observations dans des milieux plus homogènes3 (Goddard et Meân, 2009 : 97).

Plus largement, l’approche sociolinguistique « de la différence » (en fonction du genre) a été critiquée pour son indifférence aux différences qui existent parmi les femmes entre elles et les hommes entre eux, leur vécu étant influencé par plusieurs autres rapports sociaux que le genre, notamment les rapports de classe, de race4, les rapports fondés sur l’orientation sexuelle, le statut

migratoire, etc. Ainsi, au cours des années 1980 et 1990, des théoriciennes féministes noires, de classe populaire et lesbiennes ont critiqué tant les résultats obtenus par les recherches ancrées dans

3 Pensons notamment aux travaux de West et Zimmerman, cités plus haut, réalisés dans une « communauté universitaire » auprès d’étudiants et étudiantes (sauf dans un cas) blancs et blanches, ayant entre 25 et 35 ans et appartenant à la classe moyenne (selon les auteur.e.s) (1975 : 112).

4 Je reprends ici l’utilisation du terme « race » comme traduction du concept race, largement utilisé dans les milieux anglo-saxons. J’utilise aussi le terme plus loin, ainsi que le qualificatif « racisé.e », même s’ils ne font pas consensus dans la francophonie, étant parfois perçus comme allant à l’encontre de la

démonstration qu’il n’existe pas de fondement biologique aux « races » humaines et pouvant contribuer à reproduire les inégalités raciales. Comme le soulignent Naïma Hamrouni et Chantal Maillé dans leur introduction à l’ouvrage collectif Le sujet du féminisme est-il blanc?, toutefois, « ce n’est pas de nommer la domination qui la reproduit, c’est de l’ignorer » (2015 : 13). Refuser de parler de race et des processus de racialisation ne règle pas le racisme ni la sous-représentation des personnes racisées dans les centres de pouvoir; or « si les “races” humaines n’existent pas, les groupes racisés existent » et continuent de faire les frais d’injustices persistantes. De plus, on aurait tort d’amalgamer race, ethnicité, origine nationale et statut d’immigration, même si les mêmes groupes et personnes peuvent vivre des oppressions sur plusieurs ou toutes ces bases en même temps.

le paradigme de la différence que le choix des sujets de recherche eux-mêmes comme étant « “classist,” “Whitist,” and “heteronormative” » (Krolokke et Sorensen, 2006 : 102).

Tout en tenant compte de ces critiques, il est possible de relever des éléments intéressants de l’observation des prises de parole des hommes et des femmes dans des contextes où cette « différence stylistique » est relevée. Dans un article paru dans Discourse and Society en 1992, par exemple, la linguiste Janet Holmes s’intéresse spécifiquement à la répartition du temps de parole entre les hommes et les femmes dans des espaces publics tels que des assemblées ou des séminaires. Elle se base sur des observations effectuées dans 100 rencontres publiques incluant une présentation d’environ 45 minutes suivie d’une période de questions et de discussion. Elle a donc observé un total de 3414 personnes, dont près des 2/3 étaient des hommes et 34,7 % des femmes. Si les résultats parfois contradictoires des recherches déjà existantes ne permettent pas de trancher à savoir qui parle le plus entre les hommes et les femmes, Holmes (1992 : 132) croit que l’on peut expliquer ces incohérences en se penchant sur les contextes dans lesquels les observations ont été réalisées et les objectifs poursuivis dans les interactions verbales étudiées.

Dans les cas où les fonctions de la prise de parole sont sociales ou interpersonnelles, les femmes auraient tendance à parler plus; les hommes contribuant plutôt lorsque l’objectif poursuivi est principalement le partage d’informations. Ainsi, Holmes recense plusieurs études selon lesquelles les hommes parlent plus fréquemment et plus longuement dans des contextes publics comme des conférences, des séminaires, des rencontres formelles, des délibérations (« mock jury

deliberations ») ou des discussions à la télévision (1992 : 132-133). Ces résultats vont dans le sens

de ceux dégagés par Holmes : sur les cent séminaires publics observés, 75 % des interventions au cours des périodes de questions étaient faites par des hommes, ceux-ci représentant en moyenne 66 % de l’auditoire. Les femmes avaient fait la majorité des interventions dans seulement sept séminaires. À cet égard, il est intéressant de soulever les contextes spécifiques dans lesquels ces résultats inverses à la tendance générale étaient observés. Selon Holmes (1992 : 142), trois facteurs seraient susceptibles d’augmenter les prises de parole par des femmes pendant la période de questions et de discussion :

• quand la présentation initiale est faite par une ou des femmes;

• quand il y a plus de femmes dans le public (parmi les sept séminaires sur le total de cent où les femmes avaient posé plus de questions que les hommes, les femmes constituaient la majorité de l’auditoire dans cinq cas);

En plus de ces observations quantitatives, Holmes constate des différences qualitatives entre les prises de parole des hommes et celles des femmes, qui non seulement varieraient en fonction d’une fracture entre public et privé, mais tendraient aussi à assurer des fonctions distinctes les unes des autres. Ainsi, les prises de paroles des hommes relèveraient moins de choix stylistiques que de « stratégies masculines5 » – mise au défi de son interlocuteur ou interlocutrice, désaccords

prononcés, interruptions perturbatrices – qui serviraient à asseoir leur autorité ou leur pouvoir. Selon l’auteure, ces stratégies permettent aux hommes d’asseoir leur statut social ou leur pouvoir. Si leurs prises de parole visent à transmettre un contenu donné, elles sont aussi un outil permettant aux hommes d’annoncer, voire de renforcer, leur statut social dominant. Dès lors, les prises de parole en public peuvent être comprises comme des occasions de grimper dans la hiérarchie d’un groupe (Holmes, 1992 : 134). Holmes explique que ces prises de parole susceptibles d’améliorer le statut social de la personne qui parle peuventt survenir en contexte public ou alors dans des interactions avec des personnes ayant de l’influence, du pouvoir. Elle souligne que c’est dans ces contextes « à valeur ajoutée » (« valued contexts ») que les hommes ont tendance à parler le plus. Une autre fonction importante des prises de parole publiques est l’exposé de connaissances et d’opinions. Selon Holmes, au-delà des informations qui sont véhiculées, c’est aussi la mise en scène des personnes qui prennent la parole qui rend les prises de parole susceptibles d’augmenter leur statut social.

Holmes oppose au « valued talk » (valorisant l'avancement individuel) la notion de « valuable talk » (valorisant le processus collectif), c’est-à-dire une forme de prise de parole qui encourage une discussion plus riche, permettant à l’ensemble des interlocuteurs et interlocutrices de mieux comprendre et développer les concepts et idées discutés. Pour l’auteure, ce mode de prise de parole est important dans le processus de prise de décision et de réflexion par rapport à des actions à entreprendre puisqu’il permet d’explorer en profondeur les implications des propositions qui sont sur la table (1992 : 135). Ainsi, selon elle, le style de parole majoritairement adopté par les femmes offrirait une valeur ajoutée au déroulement de la discussion en permettant de mieux explorer les sujets. Par contraste, le style discursif plus agressif associé majoritairement aux hommes contribuerait à ce que les personnes présentes se replient sur leurs positions, notamment quand la discussion se déroule dans l’espace public (Holmes, 1992 : 141).

5 Je traduis « male talk strategies » par « stratégies masculines » parce que les dynamiques de partage de la parole identifiées par Holmes sont socialement construites (les stratégies employées pas les hommes permettent d’affirmer et d’améliorer leur statut social) et non le reflet de faits biologiques, comme le laisserait supposer l’utilisation du terme mâle en français.

Partant de l’idée que ces observations seraient confirmées dans d’autres contextes, Holmes suggère que la qualité des discussions d’un groupe est améliorée quand les prises de parole sont réparties de manière égalitaire entre les hommes et les femmes. Ainsi, l’iniquité dans la distribution des prises de parole en public serait problématique non seulement pour les femmes qui perdent un accès à un espace de parole pouvant être avantageux pour leur statut social (« potentially

status-enhancing talk »), mais aussi pour le groupe en entier, qui bénéficie alors moins des stratégies

communicationnelles plus utilisées par les femmes et qui favorisent des discussions exploratoires riches (Holmes, 1992 : 142-143). Dès lors, il serait pertinent tant pour les femmes que pour les hommes que les premières aient un meilleur accès au temps de parole. Mais Holmes, comme d’autres, souligne que ce changement dans la répartition des tours de parole et du temps d’intervention ne se fait pas en se basant uniquement sur la bonne volonté des hommes et la motivation des femmes – une observation qui se confirme dans le cadre de ce projet, comme je le présenterai plus loin.

Pour clore ce portrait sommaire des observations tirées de la littérature sur le partage de la parole entre hommes et femmes, je reprendrai ici les éléments clés de la revue de la littérature proposée par Charlotte Krolokke et Anne Scott Sorensen dans leur manuel Gender Communication

Theories and Analyses : From Silence to Performance (2006). De manière générale, il ressort des

études sur la division de la parole entre hommes et femmes que ces dernières parleraient moins que les hommes dans les contextes publics, mais plus dans les espaces privés – bien que ce deuxième élément reste sujet à débat, plusieurs auteur.e.s suggérant plutôt des différences stylistiques dans les prises de parole effectuées dans des contextes intimes. Par rapport aux prises de parole dans la « sphère publique », les femmes tendraient à parler lorsque c’est ce qui est attendu d’elles et dans le respect des normes sociales, tant en ce qui a trait aux moments de prise de parole qu’à leur format. Elles auraient aussi tendance à faire des interventions courtes, à demander l’opinion des autres et à exprimer leur soutien par rapport aux contributions d’autres participantes et participants à la discussion (Krolokke et Sorensen, 2006 : 99).

Dans ce qui précède, je souhaitais d’abord synthétiser les éléments connus par rapport à la division de la parole selon le genre dans différentes situations afin d’établir le point de départ à partir duquel j’ai construit ma problématique. Parallèlement, j’ai aussi tracé ce portrait afin d’expliciter le contexte social dans lequel s’inscrivent les modalités de partage de la parole spécifiques aux groupes militants mixtes.

1.2. Militantisme et sexisme

Si la section précédente a permis de démontrer que la parole n’est pas distribuée également entre hommes et femmes, dans les interactions à deux comme dans les groupes plus larges, les pages qui suivent permettent de voir que ces dynamiques inégalitaires n’épargnent pas les groupes progressistes qui poursuivent des objectifs de justice sociale et d’élimination des rapports d’oppression dans la société. Je brosserai donc un portrait du sexisme tel qu’il s’exprime autour des enjeux de division de la parole dans les groupes de gauche occidentaux avant de m’attarder plus spécifiquement au cas de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) dans la section suivante.

Le mouvement féministe dit « de la deuxième vague » est souvent présenté comme s’étant développé, en partie du moins, en réaction au sexisme vécu par les femmes qui militaient dans des groupes mixtes de gauche6, du mouvement contre la guerre au Vietnam à celui pour les droits

civiques des Noir.e.s aux États-Unis, en passant par les groupes d’extrême gauche (Breines, 1989 : xxiv-xxv; Fillieule, 2009 : 34; Pacific Northwest Labor and Civil Rights Project). Ce premier constat est nécessaire pour remettre en question l’idée selon laquelle les mouvements progressistes et qui se disent égalitaires sont a priori exempts de sexisme. Malgré l’avènement de nombreux groupes féministes non mixtes au tournant des années 1970, bien des femmes ont continué de militer dans des mouvements sociaux mixtes et d’y revendiquer la prise en considération d’analyses et d’enjeux féministes. Après une cinquantaine d’années marquées par des acquis cruciaux pour les

6 Cette histoire « officielle » camoufle le fait que les groupes féministes « majoritaires » (composés de femmes blanches, généralement éduquées et issues de la classe moyenne ou aisée) vont reproduire certaines dynamiques des groupes de gauche mixtes et diriger des accusations de division du mouvement envers les femmes – racisées, pauvres, lesbiennes, etc. – qui vivent plusieurs oppressions simultanément. Dans les termes du Combahee River Collective (1978) : « It was our experience and disillusionment

within these liberation movements, as well as experience on the periphery of the white male left, that led to the need to develop a politics that was anti-racist, unlike those of white women, and anti-sexist, unlike those of Black and white men. »

femmes et les membres des communautés LGBTQ7, les femmes8 impliquées dans des mouvements

de gauche continuent d’adresser des critiques à leurs camarades hommes9. L’un des plans sur

lesquels s’expriment les tensions et les luttes de pouvoir genrées est celui de la parole, à savoir :

Qui parle dans le groupe? Qui est écouté.e? Qui parle pour le groupe? Qui est reconnu.e comme interlocuteur ou interlocutrice légitime? Les réponses à ces questions ont certainement changé au

cours du dernier demi-siècle, et elles ne sont pas homogènes selon les contextes nationaux et les tendances politiques, mais l’enjeu demeure pertinent dans un ensemble de groupes.

1.2.1. Monopoliser la parole… coûte que coûte

Un projet d’écriture participative mené par Anna Kruzynski avec des femmes impliquées dans le mouvement communautaire dans le quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal offre une perspective historique sur les enjeux de partage de la parole et sur la manière dont des militantes ont éventuellement identifié cette question comme un objet de lutte à l’intérieur même de leurs mouvements. Marguerite, l’une des membres du Collectif CourtePointe impliquée dans ce projet de recherche participative, s’exprime ainsi sur son parcours de militante à partir de la fin des années 1960 :

7 Lesbiennes, gais, bisexuel.le.s, trans, queer.

N.B. Après réflexion, j’utilise la graphie « trans » plutôt que « trans* » ou « trans- ». Ces deux dernières

orthographes ont été proposées comme étant plus inclusives ou permettant « d’ouvrir » les

conceptualisations de la transitude (« bursting “transgender” wide open ») (Strycker, Currah et Moore, 2008 : 12), mais ont aussi été remises en question par des militant.e.s et chercheur.e.s comme n’atteignant pas ces objectifs. Comme le souligne l’activiste et chercheuse trans Julia Serano, les termes utilisés pour décrire les réalités complexes de groupes marginalisés qui luttent pour leur reconnaissance pleine et entière sont sujets à conflit dans les communautés directement concernées. Selon elle, « the crux of the

problem is not the words themselves, but rather the negative or narrow views of trans people that ultimately influence how these words are viewed and used by others » (Serano, 2015). Dans cette optique,

un terme n’est pas meilleur qu’un autre; ni « trans » ni « trans* » n’est en soi plus inclusif ou porteur de transphobie ou de transmisogynie. L’une et l’autre des graphies peuvent être utilisées pour englober l’ensemble des personnes s’identifiant comme trans, trans*, transgenres, transsexuelles, ou comme ayant une identité de genre non binaire. J’ai fait le choix d’utiliser « trans » parce que le terme me semble plus largement utilisé. La graphie « trans* » apparaît toutefois à quelques reprises dans le mémoire dans le cas de citations exactes.

Merci à Alexandre Baril d’avoir partagé avec moi plusieurs références pertinentes et ses réflexions à ce sujet.

8 Je fais référence ici à l’ensemble des personnes s’identifiant comme femmes. Il est probable que cette situation, comme bien d’autres décrites dans ce mémoire, s’applique aussi aux personnes au genre non binaire, mais je manque de données – à la fois dans mon projet et dans la littérature – pour l’affirmer. 9 D’autres critiques prennent aussi pour cible l’hétérosexisme et l’hétéronormativité qui règnent dans les

groupes militants. Ce n’est pas l’objet principal de mon mémoire, mais j’aborde cette question, ainsi que les dynamiques racistes, dans mes questions d’entretien et dans mon analyse.

Nous, les femmes, ça faisait pas longtemps qu’on avait commencé à parler ensemble. On faisait de la cuisine, on parlait des couches, de la nourriture. En public, on ne parlait pas fort! On s’est aperçu que même s’il y avait seulement deux gars dans une assemblée, ils prenaient le micro, eux! Ils arrivaient, prenaient toute la place... Et qui avait mis ça sur pied, qui travaillait là-dessus? C’était nous autres! Ils avaient le don d’arriver quand le plus gros du travail était fait. (citée dans Kruzynski et Bayard, 2005 : 92-93)

De l’autre côté de l’Atlantique, les militantes du Parti communiste français (PCF) font un constat analogue dans une recherche participative menée de 1998 à 2001, alors qu’elles expriment leurs difficultés chroniques à se faire entendre : « On est moins écoutées que les hommes qui, pourtant, parlent longtemps et se répètent », « On nous coupe la parole » (citées dans Dermenjian et Loiseau, 2009 : 104). Certains des défis qu’ont dû surmonter plusieurs des militantes interrogées dont l’implication remonte aux années 1930 à 1960 ne sont peut-être plus d’actualité, mais ces militantes posent un regard critique actuel sur le chemin qu’il reste à parcourir. « Si bien des militantes estiment que le PCF a fait “beaucoup de progrès”, elles relèvent aussi ses “erreurs” et ses “retards” » (Dermenjian et Loiseau, 2009 : 112).

D’ailleurs, nul besoin de remonter très loin dans le temps pour obtenir un portrait révélateur de groupes poursuivant des objectifs de justice sociale tout en reproduisant des rapports de pouvoir et de domination sexistes en leur sein. À cet égard, la recherche menée par Xavier Dunezat sur le mouvement des chômeurs et chômeuses en Bretagne à la fin des années 1990 est particulièrement intéressante, notamment pour ses observations réalisées pendant les assemblées générales (AG) et assemblées citoyennes (ou débats) du groupe au début de l’année 1998 à Morlaix, en France. Alors que les femmes représentent 52 % des personnes au chômage à ce moment, elles ne forment que 26% des participantes et participants aux AG, et 33 % aux assemblées publiques. En plus de cette présence en nombres limités, Dunezat remarque que les femmes sont aussi sous-représentées dans les prises de parole lors de ces assemblées. Ayant observé un total de 1820 interventions faites dans les deux types d’instances, il note qu’entre 11 et 31 % des interventions en AG sont faites par des femmes (pour une moyenne de 21 %), et entre 9 % et 41 % dans les débats publics (23 % en moyenne). En outre, « [l]a part des femmes dans les interventions est inférieure à leur représentation numérique dans sept AG sur huit et dans quatre débats sur cinq » (Dunezat, 1998 : 174), une sous-représentation qui a toutefois eu tendance à diminuer au fil des semaines d’activité du mouvement.

Le contenu des prises de parole lors de ces assemblées a aussi retenu l’attention du chercheur, qui remarque que les interventions des hommes auraient tendance à être plus « politiques », proposant des analyses des enjeux internes et externes au mouvement ainsi que des stratégies

d’action. Les femmes seraient plutôt enclines à intervenir par rapport à des situations concrètes et locales et à discuter du déroulement de l’assemblée lui-même. Ces observations seraient d’ailleurs en concordance avec les travaux sur le mouvement des infirmières effectués par Daniele Kergoat et son équipe en 1992 (Dunezat, 1998 : 174). Pareillement, les comportements non verbaux observés dans les assemblées sont genrés : les hommes se lèvent pour prendre la parole, se déplacent, font du bruit ou claquent des doigts pour obtenir un tour de parole, tapent sur la table pour demander le silence, etc. (1998 : 175). D’autre part :

Les hommes sont d’abord plus durs envers celles et ceux qui ont du mal à s’exprimer en AG : cette dureté se manifeste soit de manière ostentatoire (rires moqueurs, demande d’abréger, tour de parole supprimé par le président d’AG, etc.), soit de manière plus feutrée (absence de toute réponse ou de toute prise en considération de l’opinion de la personne en cause). Les femmes viennent plus fréquemment en aide à ces personnes : ainsi, un jeune homme dont les interventions répétitives et maladroites mettaient dans un « état second » certains a été véritablement protégé par une femme que personne n’osait attaquer. Les hommes ont ensuite souvent des comportements relevant de la compétition […]. De même, ils ont des comportements plus autoritaires que les femmes : couper la parole (souvent pour faire des blagues), ne pas respecter le tour de parole, être un président de séance impitoyable sont autant de comportements très « masculins ». (Dunezat, 1998 : 175)

Il me semble aussi incontournable de relever ici quelques exemples de sexisme flagrant – qualifiés par Dunezat de « haine de genre », selon les termes de Kergoat – dans le cadre de cette recherche sur le mouvement des chômeuses et chômeurs en Bretagne. Ainsi, dans les assemblées et les moments d’occupation de locaux, les femmes du mouvement ont subi du harcèlement et des attaques (variant des commentaires « séducteurs » insistants aux attaques sur l’apparence physique, selon la conformité ou non des femmes aux standards de beauté des hommes), en plus de nombreux messages visant à cantonner les femmes à leurs rôles domestiques traditionnels (par exemple, des hommes exigeant de se faire servir à table ou demandant à une femme : « Vers quelle heure tu fais à manger? ») (Dunezat, 1998 : 185). Des cas évidents de violence sexiste ont aussi été observés dans le mouvement – une violence exprimée tant à l’endroit de femmes chômeuses (un homme qui tente d’entrer chez l’une des femmes du mouvement contre son gré en la menaçant) que des femmes externes au mouvement (des hommes proférant des menaces de violence sexuelle contre une policière qui les avertit).

1.2.2. De l’hostilité antiféministe au féminisme de façade

Par rapport à un climat sexiste comme celui observé dans le mouvement des chômeurs et chômeuses de Morlaix, un espace de remise en question, même timide, de la violence et des dynamiques sexistes peut être vu comme un progrès. Mais même des prises de position contre les

comportements et discours sexistes n’impliquent pas forcément une adhésion réelle des membres aux principes (pro)féministes mis de l’avant par un nombre grandissant d’organisations. Le sexisme et la misogynie qui prévalaient dans plusieurs organisations militantes des années 1960 et 1970 – et qui ont continué de se manifester dans les décennies suivantes, comme on l’a vu – ont peut-être changé de visage, mais ont-ils fait place à des relations réellement plus égalitaires au cœur des groupes qui militent pour plus de justice sociale?

La sociologue Josette Trat, qui a étudié les positions souvent contradictoires et conflictuelles des « responsables féministes10 » dans plusieurs organisations politiques ou syndicales françaises,

souligne que même si certains militants restent ouvertement hostiles aux initiatives féministes dans leurs groupes, l’immense majorité des syndicats et des organisations de gauche et d’extrême gauche s’affichent aujourd’hui comme féministes. Selon Trat, « C’est un tournant majeur par rapport aux débuts des années soixante-dix du vingtième siècle, où le féminisme était dénoncé par le Parti communiste français (PCF) et la Confédération générale du travail (CGT) comme une idéologie de “division” de la classe ouvrière, thème partagé par une partie de l’extrême gauche » (Trat, 2006 : 144-145). Ainsi, l’auteure explique qu’après des tensions et des scissions internes aux groupes de gauche et d’extrême gauche et sous la pression des militantes refusant que la lutte antipatriarcale soit subordonnée à la lutte des classes, plusieurs grandes organisations comme la CGT et le PCF ont adopté des positions théoriques contre le patriarcat. Elle note toutefois qu’en pratique, leur travail en collaboration avec des associations féministes n’a véritablement débuté qu’en 1995. Depuis, les organisations politiques françaises auxquelles s’est intéressée Trat ont opéré des changements majeurs dans leur fonctionnement pour y intégrer des principes antisexistes.

En s’appuyant sur les entretiens qu’elle a conduits avec dix responsables féministes dans six organisations ou syndicats, Trat estime que l’antiféminisme qui prévalait autrefois, tant dans les positions théoriques que dans les actions concrètes de plusieurs groupes progressistes, a fait place à un féminisme de façade11, politiquement correct dans son discours, mais camouflant parfois des

10 « [L]es “responsables féministes” dans les organisations mixtes sont les personnes — le plus souvent des femmes — chargées officiellement par leur organisation d’impulser la réflexion et l’action des

militant(e)s “contre l’oppression des femmes”, pour “l’égalité entre femmes et hommes”, pour “la parité”, etc., et qui bien souvent représentent leur organisation dans les réunions unitaires centrées sur la défense des droits des femmes » (Trat, 2006 : 144).

11 Francine Descarries décrit le féminisme de façade comme un phénomène qui s’ajoute « aux trois procédés principaux de l’antiféminisme “ordinaire” [...] Il s’observe chaque fois que, au nom de la productivité, du consensus ou d’une cause “dite” prioritaire, les revendications féministes tout comme la féminisation du langage sont mises de côté pour élaborer ou diffuser un programme politique, organiser une manifestation, préparer un dossier ou encore rédiger un texte ou un communiqué de presse. Une telle mise à l’écart n’est pas sans conséquence. Elle contribue à renforcer l’idée que les principes et les revendications féministes sont de moindre importance ou secondaires. » (2005 : 147).

inégalités bien réelles à l’interne. Par exemple, les organisations ont mis sur pied les postes de « responsables féministes », mais ne leur offrent ni les moyens ni le climat adéquat pour atteindre leur objectif d’intégrer une analyse de genre aux positions développées et aux luttes menées par leurs groupes. Dans sa « note de recherche » publiée dans les Cahiers du Genre, l’auteure souligne les « contradictions auxquelles sont confrontées ces responsables, au prix parfois de leur équilibre personnel et toujours d’un gaspillage considérable d’énergie, que n’ont pas encore mesuré la plupart des organisations » (Trat, 2006 : 158). Malgré ces constats plutôt déprimants d’un point de vue féministe, certaines femmes qu’a interviewées Trat voyaient la situation de manière plus optimiste en remarquant que, particulièrement chez les militants plus jeunes, « les choses progressent » (Trat, 2006 : 150-151). Cette idée de progrès dans les positions des organisations et les attitudes des militants est d’ailleurs aussi présente dans d’autres groupes, qu’ils soient plus à gauche sur l’échiquier politique – s’identifiant comme libertaires – ou de l’autre côté de l’Atlantique.

1.2.3. « Mieux qu’avant » et « mieux qu’ailleurs »

12Dans un mémoire de maîtrise déposé en 2013, Éloïse Gaudreau se penche sur ces questions dans le cas des groupes appartenant à la « mouvance libertaire contemporaine », soit un milieu qui met de l’avant un discours égalitaire explicite. Partant d’observations initiales effectuées en tant que sympathisante de l’un des collectifs membres de l’Union communiste libertaire (UCL)13, Gaudreau

se questionne sur les contradictions qu’elle identifie entre le discours égalitaire largement porté par les militantes et militants de l’UCL, ainsi que par l’organisation elle-même, et le constat d’inégalités de genre tenaces dans les pratiques des collectifs. S’appuyant sur des entretiens avec des membres de l’organisation, elle affirme que même si l’UCL se présente avant tout comme anticapitaliste et antiétatiste, ses militantes et militants sont aussi attachés à la lutte antipatriarcale, qui se traduit, entre autres, « par le désir d’une distribution équitable des tâches et des prises de parole » (Gaudreau, 2013 : 142-143). Malgré cette volonté, les interviewé.e.s confirment les observations initiales de Gaudreau, à savoir qu’il existe au sein des collectifs des dynamiques genrées inégalitaires : « division sexuelle du travail, langue macho, et sous-représentation quantitative et qualitative des femmes » (2013 : 143). S’ajoutent à cela d’autres obstacles à l’identification et à l’éradication des rapports de domination genrés au sein des collectifs libertaires contemporains, notamment : le fait qu’il n’y a pas de définition largement partagée par les membres de ce que constitue un rapport de domination; les relations affinitaires (d’amitié, amoureuses, etc.) entre 12 Ces citations proviennent d’entretiens conduits dans le cadre d’un mémoire de maîtrise sur les tensions

entre principes et pratiques dans une organisation libertaire québécoise (Gaudreau, 2013 : 114, 115). 13 Active de 2008 au début 2014, l’UCL était une fédération composée de collectifs communistes libertaires

membres des collectifs qui rendent les dénonciations de comportements problématiques plus difficiles; les limites des mécanismes mis en place pour contrer les rapports de pouvoir, « des solutions techniques à une question sociale » qui sont parfois « banalisées ou ridiculisées » par certaines personnes (Gaudreau, 2013 : 144).

L’analyse de Gaudreau fait ressortir l’existence de tensions entre discours et pratiques militantes, c’est-à-dire que les personnes interrogées jugent que les pratiques ayant cours dans l’organisation ne sont pas en parfaite adéquation avec ses principes sans pour autant être franchement en opposition avec eux. En effet, l’écart qui existe entre le discours de l’UCL et les pratiques des collectifs est constamment analysé et transformé par les militants et militantes qui « interrogent sans cesse les principes et leur transcription dans le réel, en introduisant, transformant ou retirant des stratégies » (2013 : 143). Ainsi, dans l’ensemble, les membres de l’UCL ne tracent pas un portrait pessimiste de leur organisation, jugeant que la situation est « mieux qu’avant » et « mieux qu’ailleurs » (2013 : 114, 115) – un diagnostic qui est toutefois modulé selon le sexe des répondantes et répondants.

Deux textes publiés dans l’anthologie Le sexe du militantisme corroborent cette vision relativiste de l’état du sexisme dans les groupes militants. L’étude de cas menée par Hélène Duriez sur le Collectif antipatriarcat, un groupe libertaire mixte français, suggère que le type d’incohérence entre principes et pratiques identifié par Gaudreau subsiste toujours en France aussi, même dans des groupes qui adoptent des positions antisexistes. Francis Dupuis-Déri, pour sa part, compare les fondements rhétoriques des arguments antiféministes utilisés par certains militants anarchistes en France et au Québec et juge que « [la] situation semble plus rose au Québec » (2009 : 201). Ce diagnostic, partagé par les militantes et militants actifs au Québec interrogés par Dupuis-Déri, est toutefois utilisé pour soutenir certaines positions problématiques, les militants pouvant mettre de l’avant qu’ils ne sont « pas si mauvais » comparés à d’autres (2009 : 203).

Si on s’éloigne des comparaisons avec « avant » ou « ailleurs », le constat de rapports de genre inégalitaires au sein de groupes militants est évident. Selon Dupuis-Déri, « [de] manière générale, les hommes – anarchistes ou non – ont tendance à parler plus souvent et plus longtemps que les femmes, à les interrompre et leur imposer les sujets de discussion qu’ils estiment importants » (2009 : 201). Dupuis-Déri avance qu’en France comme au Québec, les groupes anarchistes annoncent leur opposition au patriarcat dans leurs principes et leurs publications – voire dans leurs actions – sans forcément joindre le geste à la parole dans leurs pratiques organisationnelles. Ainsi, « si les organisations militantes anarchistes actuelles se déclarent généralement “antisexistes”, la misogynie en paroles et en actes y sévit tout de même » et « les

hommes anarchistes exercent généralement plus d’influence au sein du réseau que les femmes » (Dupuis-Déri, 2009 : 188 et 195-196).

Par contre, Dupuis-Déri remarque que les groupes québécois ont un seuil de tolérance moins élevé aux manifestations flagrantes de sexisme. Certaines insultes antiféministes qui circulent en France, par exemple, seraient condamnées vertement de ce côté de l’Atlantique. Ainsi, les anarchistes ayant milité en France « confirment que circulent dans l’espace public anarchiste des insultes telles que “féministes”, “lesbiennes” et “hystériques”. Ces insultes sont peu sanctionnées, ce qui est presque impensable au Québec où elles sont jugées “politiquement incorrectes” » (Dupuis-Déri, 2009 : 198).

L’existence, voire la prévalence, de ces insultes est corroborée par les recherches de Josette Trat sur les « responsables féministes » de plusieurs partis et syndicats français ainsi que celles d’Hélène Duriez sur les interactions entre féminisme et mouvement libertaire en France (Trat, 2006 : 149; Duriez, 2009 : 172). Cette dernière repère aussi d’autres dynamiques de division de la parole dans les groupes mixtes qui vont dans le sens des observations faites par les chercheuses et chercheurs mentionnés jusqu’ici. Dès les premières rencontres du Collectif antipatriarcat qu’a étudié Duriez et contrairement à ce que pourrait laisser espérer le nom pourtant peu équivoque de cette organisation, les hommes monopolisent la parole et remettent en questions les motifs de l’engagement des militantes : « La reconstruction de l’estime de soi et le traitement politique du personnel – outils de changement particulièrement importants dans les luttes féministes – ne sont pas perçus comme des motifs “honorables” de l’engagement » (Duriez, 2009 : 172). Ces comportements et attitudes des hommes incitent les femmes, dès la deuxième rencontre du Collectif, à tenir des réunions en non-mixité et à réorienter leur action pour « dénoncer le sexisme quotidien au sein des groupes libertaires » (Duriez, 2009 : 167).

Ce type de lutte dans la lutte n’est pas un cas isolé – les exemples ne manquent pas – et ne date pas d’hier! Pour réagir aux inégalités qu’elles vivaient, les femmes de Pointe-Saint-Charles évoquées au début de cette section ont mis sur pied des structures (une garderie, notamment) au sein des groupes mixtes dans lesquels elles s’impliquaient dès la fin des années 197014. Elles aussi ont

créé des groupes non mixtes dans lesquels elles ont pu collectivement prendre conscience des

14 Ce retour dans le temps ne devrait pas être compris comme une incohérence dans l’organisation de mon texte, mais plutôt comme un bref rappel que les mutations dans les positions officielles des groupes en lien avec le sexisme et le patriarcat, tout comme les pratiques acceptées en leur sein, ne suivent pas une évolution chronologique linéaire. Autour de cet enjeu comme de bien d’autres, le passage du temps n’est pas gage de progrès. De manière analogue, il importe de rester critique face à l’opinion largement partagée au Québec que la situation est « pire ailleurs ».