Soz.- Pr&ventivmed. 45 (2000) 191-202 0303-8408/00/050191-12 $1.50 + 0.20/0 9 Birkh~user Verlag, Basel, 2000

Barbara Buddeberg-Fischer, Richard Klaghofer, Victoria Reed, Claus Buddeberg

Abteilung for Psychosoziale Medizin, Universit~tsSpital ZOrich

Unterrichtsmodule zur Gesundheitsf6rderung

Ergebnisse einer kontrollierten Interventionsstudie

an zwei Gymnasien

Zusamm~nfassung

und psychische Befindlichkeit. Die 5chOlerinnen und SchOler der Inter- ventions- und Kontrollschule wurden im Verlauf von 18 Monaten drei-

GesundheitsfOrderung implementiert. Im Untersuchungszeitraum kam es einersei~ zu einer kritischeren Einsch&tzung des Unterrichtsklimas und des 5 c h u l s andererseits zu einer Abnahme der physischen und ischen Beschwerden bei den Lemenden. Diese Ergebnisse waren in beiden Schulen gleich, d.h. es liessen sich keine Interventions- effekte nachweisen. Vermutlich wirkt die Teilnahme an einer Verlaufs- studie mit wiederhoften Erhebungen im Sinne einer ierung und

aber auch auf Konflikte zwischen p~ em Leistungsauftrag und psychosomatischen Pr~ventionsstrategien hin.

Ausgehend vonder Ottawa Chartal und der nachfolgenden Entwick- lung des Europfiischen Netzwerks Gesundheitsf6rdernder Schulen 2,3 wird der Gesundheitsf6rderung in der Schule in den letzten Jahren zunehmend mehr Beachtung ge- schenkt. Frtihere Ans/~tze waren

eher individuum- und risikozen- triert im Hinblick auf Substanz- missbrauch, Aids und Gewalt. Die-

se Gesundheitsprogramme waren auf Wissensvermittlung und Ab- schreckung ausgerichtet 4. Sie zeig- ten relativ wenig Wirksamkeit. Eine deutlich verbesserte Erfolgs- bilanz konnten neuere Projekte zur Gesundheitsf6rderung 5-7 vor- weisen. In deren Ansatz wurde die Vermittlung von sozialen und generellen Probleml6sekompeten- zen sowie das Eintiben von F/~hig-

keiten zum Umgang mit Stress bei den Jugendlichen angestrebt. Statt der traditionellen Instruktionsme- thoden kamen vermehrt partizi- pativ-interaktive Vermittlungsfor- men zum Einsatz 8.

Mit der Weiterentwicklung der Ge- s u n d h e i t s f 6 r d e r u n g s p r o g r a m m e stellte sich jedoch auch die Fra- ge, inwieweit diese universell oder differentiell angelegt sein sollen 9. Die Schule als Ort der Gesund- heitsf6rderung bietet den Vorteil, dass relevante Alterskohorten op- timal erreicht werden k6nnen und der entsprechende organisatori- sche Rahmen zur Verftigung steht. Gtinstigerweise sollten Jugendli- che in ihrer Alterskohorte ange- sprochen, einzelne Fragestellungen jedoch auch mit bestimmten Un- tergruppen (Geschlechterunter- gruppen oder Risikoprobanden) bearbeitet werden.

Es ist ausserdem zu berticksich- tigen, dass ftir viele Jugendliche die Schule selbst ein Stressfaktor darstellt 1~ Verschiedene Auto- ren 1~ wiesen darauf bin, dass die schulische Lernumwelt sowohl soziale Ressourcen bieten (sozia- les Netzwerk, Anerkennung, Ein- aben von sozialen Kompetenzen) als auch Stressor ftir die Jugendli- chen darstellen kann. Die Bedin- gungen der gymnasialen Ausbil- dung in der Schweiz fOrdern wegen

des hohen Selektions- und ausge- pr~igten Leistungsdrucks ein eher negatives Profil der schulischen Lernumwelt. Wie neuere epide- miologische Studien16-18 zeigen, lei- den ca. 20% der Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 19 Jahren unter ernsthaflen und behandlungs- bedtirftigen psychischen und psy- chosomatischen St6rungen. Als Ur- sache ftir die physische und psy- chische Beeintr~ichtigung nennen Jugendliche u.a. das Unterrichts- klima und den Leistungsstress 19,2~ In Lehrerkollegien und SchUler- organisationen wird deshalb dis- kutiert, wie sich das Schulumfeld gesundheitsfOrdernd gestalten l~isst mit dem Ziel, Jugendliche ftir die L6sung altersentsprechender Her- ausforderungen kompetenter zu machen und die Beziehungen zwi- schen Lehrpersonen und Lernen- den partnerschaftlicher zu gestal- ten.

Bei der Ausarbeitung und Durch- ftihrung von Gesundheitsf6rde- rungsprogrammen sind noch weite- re Punkte zu berticksichtigen. Die Programmwirkung h~ingt u.a. von den Charakteristika der jeweiligen Settings ab, in denen sie implemen- tiert werden 21-23. Einerseits wird gesundheitsf6rdernden Aktivitaten in der subjektiven Wahrnehmung der Zielgruppe eine unterschied- liche Bedeutung beigemessen. Andererseits h~ingt die Relevanz und Angemessenheit bestimmter Interventionen von spezifischen Merkmalen des jeweiligen Settings ab 24. Dartiber hinaus beeinflussen kontextuelle Faktoren aueh die Chance einer Massnahme, ihre Wirkung tiber die Zeit der Imple- mentation hinweg l~ingerfristig auf- rechtzuerhalten.

Schulklimatische Bedingungsfak- toren sind far die Pers6nlichkeits- entwicklung, die psychische Ge- sundheit und die Schulleistungen von Jugendlichen von grosser Bedeutung 10,19,20,25 In der Evalua- tion schulischer Gesundheitsf6r- derungsmassnahmen liegen bisher jedoch erst vereinzelt Studien vor,

welche Faktoren der unmittelba- ren sozialen und 6kologischen Rahmenbedingungen die Wirk- samkeit curricularer Programme beeinflussen 9,23,24 und in welcher Weise curriculare Ver~inderungen allenfalls auch auf die Schulstruk- turen zurtickwirken 15.22.

Im Folgenden wird tiber eine kon- trollierte Interventionsstudie be- richtet, die Teil einer seit sechs Jahren bestehenden Kooperation zwischen unserem Forschungsteam und verschiedenen Schulen des Kantons Ztirich ist. Die Schullei- tungen und Lehrerschaft von zwei Gymnasien mit neusprachlich- musischem Profil entschieden sich, ftir die Jahre 1996-1999 das Leit- thema "Gesundheitsf6rderung und Schulkultur" zu w~ihlen. Dies be- deutete, dass ausgehend vom Leit- thema verschiedene Leitideen in den Schulalltag einfliessen sollten. Ziel war es, dass Lernende und Lehrende gemeinsam Themen aus- wahlen, welche einen Bezug zu folgenden drei Bereichen haben: ,,KOrpererleben", ,,psychisches Er- leben" und/oder ,,Beziehungs- und Identit~itsfragen". Ausgehend yon diesen f~ir das Jugendalter relevan- ten FragesteUungen sollten Unter- richtsmodule ausgearbeitet werden, welche mit dem stufenentsprechen- den Lehrstoff verkniipft und im Rahmen des tiblichen Schulunter- richts partizipativ-interaktiv durch- geftihrt werden kOnnen. Damit sollte u.a. erreicht werden, dass das vor allem in weiterfiihrenden Schulen mehrheitlich auf Wissens- vermittlung und Sachkompetenz ausgerichtete Lehrangebot auch die Komponenten der Sozial- und Selbstkompetenz mit einschliesst, wie es von der W H O in ,,Gesund- heit 21 ``26 als Zielrichtung formu- liert wird.

In der Interventionsschule iiber- nahm eine interprofessionelle und interdisziplin~ire Arbeitsgruppe (Schulleitung, Lehrpersonen, Ler- nende, Schulgrztin, Fachpersonen aus dem Suchtpr~iventionsbereich und Mitarbeitende unseres For-

schungsteams) die Aufgabe, Schti- ler- und Lehrerschaft ftir die Anlie- gen des Projekts zu sensibilisieren, das Gespr~ich im Lehrerkollegium zu aktivieren, Anst6sse far curricu- lare Vernetzungsm6glichkeiten zu geben und Aktivitaten ausserhalb des Schulzimmers zu initiieren. Die Arbeitsgruppe war ausserdem be- strebt, die verschiedenen Einzelak- tivit~iten zu einem tibergeordneten Ganzen zusammenzuftigen. Die Entwicklung hin zu einer ge- sundheitsf6rdernden Schule ver- l~iuft in der Regel in mehreren Etappen. Das vorliegende Projekt griff vor allem den curricularen Aspekt der Gesundheitsf6rderung auf und entwickelte erste Ans~itze zur settingorientierten Gesund-

heitsfOrderung zl,zz,

wie sie in den Zielen des Netzwerks gesundheits- f6rdernder Schulen 27 formuliert werden. Im Rahmen der Projekt- arbeit iibernahmen die beiden Ziel- gruppen, Lehrende und Lernende, selbst Verantwortung dafiir, den Lehrstoff nicht nur durch gesund- heitsrelevantes Wissen anzurei- chern, sondern vielmehr ihre Be- ziehung untereinander dahingeh- end zu ver~indern, dass sich inner- halb der Schulgemeinschaft ein Zusammenhalts- und Zugeh6rig- keitsgeftihl entwickeln konnte. 26 Mit dem Projekt sollten folgendeHypothesen

tiberprtift werden: - Gesundheitsf6rdernde Unter-richtseinheiten, welche von Lehrpersonen und Lernenden gemeinsam entwickelt und in den tiblichen Schulunterricht in- tegriert werden, verbessern das Unterrichtsklima.

- Eine gezieltere Kooperation zwischen Lehrkr~iften und Ler- nenden verringert bei den Ju- gendlichen den subjektiv erleb- ten Schulstress.

- Gesundheitsrelevante Themen, welche Wissens- und Bezie- hungsaspekte in den Schulalltag integrieren, verbessern die phy- sische und psychische Befind- lichkeit von Jugendlichen.

$oz.- Pr~ventivmed~ 2000; 45:191-202

- Gesundheitsf6rdernde Aktivi- t~iten haben lfingerfristige syste- misch-strukturelle Auswirkun- gen auf die Schule als Ganzes.

Methodik

Studiendesign

Das vorliegende Projekt wurde als kontrollierte Interventionsstudie an zwei Gymnasien des Kantons Ziirich geplant. Die beiden Schu- len wurden nach dem Zufallsprin- zip als Interventions- (IS) bzw. als Kontrollsehule (CS) bestimmt. Alle Scht~lerinnen und Sch01er des 9. - 11. Schuljahres der beiden teilneh- menden Sehulen wurden zu drei Messzeitpunkten ( t l - t 3 ) mit ei- nero ausfiihrlichen Fragebogen un- tersucht: Prae- (tl) und Post-(t2) Interventionsmessung (Zeitinter- vall 12 Monate) sowie Follow-up- Untersuchung (t3) sechs Monate nach Abschluss der Interventio- hen. Zwischen tl und t2 wurden in allen Klassen der Interventions- schule die von Fachlehrern und Schiilern gemeinsam entwickelten Unterrichtsmodule zur Gesund- heitsf6rderung durchgeft~hrt. Stichprobe

In den 29 Klassen der beiden Pro- jektschulen konnten bei tl 565 Jugendliche befragt werden, bei t2 525 und bei t3 482 Lernende. An allen drei Befragungen ( t l - t 3 ) nahmen 370 Scht~lerinnen und Schaler (275 Frauen = 74,3 %, 95 M~inner = 25,7 % ) teil, davon in der IS 177, in der CS 193 Jugendliche. 195 Lernende nahmen nur an einer oder zwei der drei Befragungen teil. Die ungleiche Geschlechter- verteilung bei allen drei Erhebun- gen ergibt sich aus den F~icherpro- filen der beiden Gymnasien. Beide Schulen haben ein neusprachliches und musisches Profil, welches er- fahrungsgem~iss von mehr weibli- chen als mfinnlichen Adoleszen- ten gew/ihlt wird. Die Teilnahme-

quote derjenigen Schaler, welche bei allen drei Befragungen dabei waren, bezogen auf die Teilnahme bei tl, lag bei 65,5%. Der Stich- probenschwund kam zu je einem Drittel durch Schulabg/inger, Aus- landaufenthalte sowie tibliche, mehrheitlich krankheitsbedingte Absenzen zustande. Diese Absen- zenh~ufigkeit liegt im Durchschnitt des Schulalltags. Offensichtliche Verweigerungen zur Teilnahme an der Befragung wurden nicht ge- aussert.

Das Durchschnittsalter der Un- tersuchungsstichprobe betrug 17,4 Jahre (s = 1,14 J.). 94,6% der Be- fragtcn waren Schweizcr Btirger, 1,6 % deutsche oder 0sterreichische und 3,8% stammten aus einem nicht-deutschsprachigen Heimat- land. 60,2 % wohnten in einer 1/ind- lichen, 39,8% in einer st/idtischen Umgebung. Die Zuordnung der Jugendlichen zum sozialen Status wurde basierend auf dem Beruf des Vaters vorgenommen 28. Es zeigte sich folgende Verteilung: Sozial- status 1 (niedriger): 6,5%, Sozial- status 2 (unterer-mittlerer): 11,9 %, Sozialstatus 3 (mittlerer): 33,3% und Sozialstatus 4 (oberer): 48,5 %. Bei 85,0 % der Befragten lebten die Eltern zusammen; 90,0% hatten Geschwister; 84,5% der Jugend- lichen lebten bei beiden Eltern, 13,3% nur bei der Mutter, 1,6% beim Vater und 0,5 % gaben eine andere Wohnform an.

Instrumente

Folgende Instrumente wurden zu allen drei Messzeitpunkten einge- setzt: Fragebogen zum Unterrichts- klima FUK 7-1029 (ftinf Dimensio- nen: Konkurrenzdenken, Kame- radschaft, Erfahrungsn~he des Un- terrichts, Individualisierungsman- gel, Lehrer-Schiiler-Kooperation), Giessener Beschwerdebogen GBB- 243o Symptom-Checkliste SCL- 90-R, Skalen 2 - 6 31'32, Allgemeine Depressionsskala ADS-K 33, Frage- bogen zum Kohi~renzgefahl SOC-

13 34'35. Den subjektiv erlebten

Schulstress konnten die Jugendli- chen global in den drei Auspr/i- gungsgraden hoch, mittel, wenig/ gar nicht einsch/~tzen.

Statistische Auswertung

Ausgewertet wurde sowohl des- kriptiv als auch inferenzstatistisch (multivariat und univariat im Generellen Linearen Modell mit anschliessenden Kontrastberech- nungen), letzteres um Skalendif- ferenzen zwischen den beiden Schu- len und den drei Messzeitpunkten sowie die varianzanalytische Inter- aktion zwischen den beiden Fak- toren ,,Schule" und ,,Zeit" auf ihre Signifikanz zu prtffen. Die Ver- finderungen des subjektiv einge- schfitzten Schulstresses wurden mit McNemars Chi-Quadrat for signi- ficance of changes geprtfft.

Unterrichtsmodule

zur Gesundheitsf~3rderung

Insgesamt wurden 28 Unterrichts- module in allen 12 Klassen der Interventionsschule von 16 Lehr- personen (neun Lehrerinnen und sieben Lehrern) durchgeftihrt. Die meisten Module gingen fiber den engeren Fachbereich hinaus, wa- ten also sowohl thematisch-inhalt- lich wie auch personell interdis- ziplin~ir angelegt. Die Stundenzahl variierte zwischen 2 und 50 Stun- den. Sic lassen sich sechs Berei- chen zuordnen: natur-, human- und kulturwissenschaftlicher Be- reich, K0rpererleben, Lernstrate- glen und Suchtpr~ivention.

Im naturwissenschaftlichen Bereich wurden acht Module durchgeftihrt. Im Fach Biologie z.B. wurde der offizielle Semesterlehrplan auf Fragen der GesundheitsfOrderung ausgerichtet. Die behandelten The- men hatten einen Bezug zu aktuel- len Lebenssituationen der Jugend- lichen: wie z.B. was Krankheit und Gesundheit fiir den einzelnen be- deutet; Wechselwirkungen von Le- bensstil, Stress, Immunsystem und Krankheit; verschiedene psycho-

somatische St6rungen, besonders Essst6rungen. Weitere Module fan- den in den Fachern Chemie und Geographie statt und behandelten z.B. verschiedene gesundheitsrele- vante Fragestellungen zum Thema Haut, 6kologische Probleme oder Aspekte der medizinischen Tech- nologie.

Im humanwissenschaftlichen Be- reich ragte ein Projekt im Fach Deutsch als Beispiel ftir eine in- tegrierte Gesundheitsf6rderung heraus: In einer 10. Klasse wurde ein Theaterprojekt zum Thema ,,Schulstress" von den Schiilerin- nen und Schtilern selbst geschrie- ben, inszeniert und aufgeftihrto Der offizielle Lehrstoff konnte mit aktuellen Lebens- und Gesund- heitsfragen verkniipft werden. Zwi- schen Lehrperson, Theaterp/idago- gin und Jugendlichen entwickelte sich eine partnerschaftliche Zu- sammenarbeit, welche in der Rea- lisierung des Theaterstticks kreativ umgesetzt wurde. Theateraufftih- rungen ftir Mitschtiler, Lehrer- schaft, Eltern und Gemeindemit- glieder brachten eine Offnung der Schule nach aussen. Die sich je- weils an die Aufftihrungen an- schliessenden Diskussionsrunden zwischen Akteuren und Zuschau- ern bewirkten eine tiber das un- mittelbare Theatersttick hinaus- gehende Sensibiliserung beztiglich der Auswirkungen des Leistungs- drucks in weiterftihrenden Schulen. Weitere Module behandelten Fra- gen zu Lebensqualit~it, Lebenssinn, Auswirkungen von Krankheit und Behinderung sowie Probleme von Randgruppen. Lebendig wurden diese Module vor allem durch kon- krete Begegnungen mit Personen aus den genannten Lebensberei- chen.

Im kulturwissenschaftlichen Be- reich wurde eine Arbeitswoche von den Fachlehrern in Philosophie und bildnerisches Gestalten speziell unter dem Aspekt der Gesund- heitsf6rderung projektiert. Uber eine vertiefte Auseinandersetzung mit sich selbst fanden die Schtiler

einer 11. Klasse, welche ein sehr gespanntes Beziehungsklima hat- ten, wieder zu einer tragf~ihigen und toleranten Klassengemein- schaft zurtick. Diese Unterricht- seinheit war ein gutes Beispiel fur die Einbettung einer im Lehr- plan vorgesehenen Spezialeinheit in den Beziehungskontext einer Klasse.

Drei Module richteten sich auf das KOrpererleben der Jugendlichen aus. Schule wird tiblicherweise von Unterrichtenden und Lernenden nut als Wissen vermittelnde Insti- tution gesehen. In den Fremdspra- chenunterricht wurden Elemente der k6rperbezogenen Meditation, im Turnunterricht das Erlernen der Ganzk6rpermassage integriert. Der Einbezug der Erlebensebene wurde von den am Prozess Betei- ligten als ausgesprochen innovativ erlebt und wirkte noch weit tiber die eigentliche Unterrichtseinheit hinaus.

Ziel einer Unterrichtseinheit zu Lernstrategien 36 war es, dutch eine verbesserte Lerntechnik den indi- viduellen Lernerfolg zu steigern, den subjektiv erlebten Schulstress zu verringern und dadurch das k6rperliche und seelische Wohl- befinden der Jugendlichen zu ver- bessern.

An den Suchtpritventionstagen in den Klassen des neunten Schuljah- res wurde weniger Wissen zu den verschiedenen Substanzen vermit- telt als durch eine Beziehungs- analyse der Aufbau einer tragf~i- higen Klassengemeinschaft gef6r- dert.

Ergebnisse

Die Schtiler beider Schulen wur- den vor und nach der Interven- tionsperiode sowie sechs Monate danach als Follow-up mit einem Fragebogen untersucht. Die im Folgenden dargestellten Ergeb- nisse fokussieren auf die Frage all- f~illiger Effekte der implementier- ten Interventionen.

Vergleich Stichprobe - Drop-outs: In den medizinischen und psycho- sozialen Variablen der Ersterhe- bung (tl) unterschied sich die Gruppe der Drop-outs (n = 195) v o n d e r Untersuchungsstichprobe (n = 370) in folgenden Merkmalen: Die Drop-outs hatten h6here Werte auf den Symptomskalen (p < 0,05), berichteten tiber ein geringeres Koh/irenzgeftihl (p < 0,05) und sch~itzten das Unterrichtsklima ne- gativer ein (p < 0,01). Dies bedeu- tet, dass im Verlauf des 18-monati- gen Untersuchungszeitraumes eine tiberdurchschnittliche Zahl gesund- heitlich belasteter Jugendlicher aus der Studie ausschied.

Unterrichtsklima

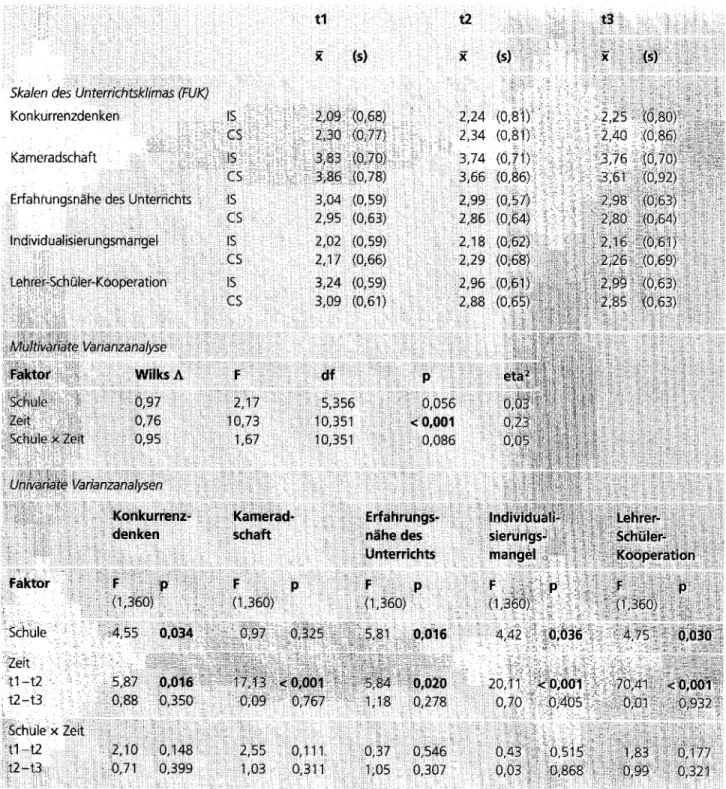

Das Unterrichtsklima wurde mit einem Fragebogen ( F U K ) 29 v o n den Schtilern in ftinf verschiedenen Dimensionen beurteilt (Tabelle 1). Global betrachtet wurde es in bei- den Schulen und zu allen Mess- zeitpunkten als gut eingesch~itzt. Im Vergleich mit den Normwerten, ermittelt an einer altersentspre- chenden Stichprobe, wurde das Konkurrenzdenken als geringer und die Kameradschaft der Schtiler untereinander als besser einge- stuft 37-39. Insgesamt wies die IS tendenziell zu allen drei Messzeit- punkten ein besseres Klima auf als die CS (p = 0,056).

Von tl nach t2 zeigte sich in bei- den Schulen entgegen unseren Er- wartungen eine signifikante Ver- schlechterung des Unterrichtskli- mas (p < 0,001), wobei diese in der IS tendenziell gr6sser war als in der CS (p = 0,086). Im zweiten Unter- suchungszeitraum (t2-t3) blieb das Unterrichtsklima in der IS weitge- hend stabil, w~ihrend es sich in der CS nochmals leicht, aber nicht signifikant verschlechterte.

Schulstress

Die Jugendlichen konnten den subjektiv erlebten Schulstress in einer globalen Beurteilung nach

Soz,, ;P:(~ven~i~med: 2000; 45;: 191-202

t2

(ameradschaft

:CS 3;86 :(0,78) Erfahtungsnahe des Unterrichts ' tS

CS lndividualisierungsmarfgel

Lehmr-Sch ale r-Kooperation

CS- 2;30 .(OJ.7) IS " 3,83 :(&70) IS 2,02 (0,59) CS 2,17 (0,66) IS 3,24 (0~59) CS 3,09 (0,61) ~ ~:, : . . .

Tabelle 1. Verlauf der Mittelwerte (2) und Standardabweichungen (s) in den Skalen des Unterrichtsklimas (FUK) bei Lernenden der Interventions- (IS: n = 177) und Kontrollschule (CS: n = 193) sowie Ergebnisse der Varianzana- lysen (t l = 1. Messzeitpunkt, t2 = +12 Monate, t3 = + 18 Monate).

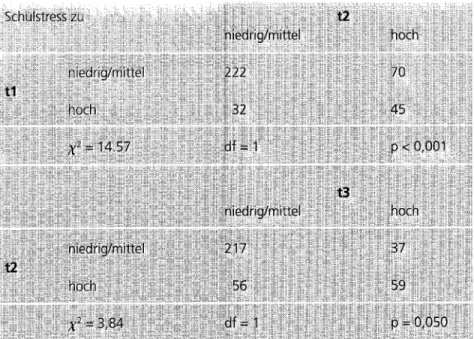

drei Auspdigungsgraden (hoch, mittel, wenig/gar nicht) einsch~it- zen (Tabelle 2).

Beim ersten Messzeitpunkt stuften 20,8% der Lernenden beider Schu-

len (n = 77) den Schulstress als hoch ein, bei t2 waren es sogar 31,2% (n = 115) und bei t3 wieder etwas weniger, n~imlich 25,9% (n = 96). Von denjenigen Jugendli-

chen, welche bei tl den Schulstress als niedrig einsch~itzten (n = 292), berichteten 70 Befragte bei t2 tiber hohen Schulstress, w~ihrend von 32 Lernenden der Stress bei tl als

5bz.,

Pra~entivmed 200 t91-202Tabelle 2. Ver#nderungen des subjektiv erlebten Schulstresses Ober die

drei Messzeitpunkte t l, t2 und t3 bei Lemenden beider Schulen (n = 370).

hoch und bei t2 als niedrig ein- gestuft wurde. Die Zunahme der Anzahl der Schtiler, welche den subjektiv erlebten Schulstress bei t2 im Vergleich zu tl als hoch ein- sch~itzten, ist signifikant. Im Zeit- raum von t2 nach t3 gaben 56 Jugendliche eine Abnahme und 37 eine Zunahme des Stresses an. Sig- nifikant weniger Lernende schfitz- ten bei t3 im Vergleich zu t2 den Schulstress als hoch ein. Zwischen den beiden Schulen konnte weder zum Ausgangszeitpunkt noch im Verlauf ein signifikanter Unter- schied in der Einsch~itzung des Schulstresses nachgewiesen wer-

den.

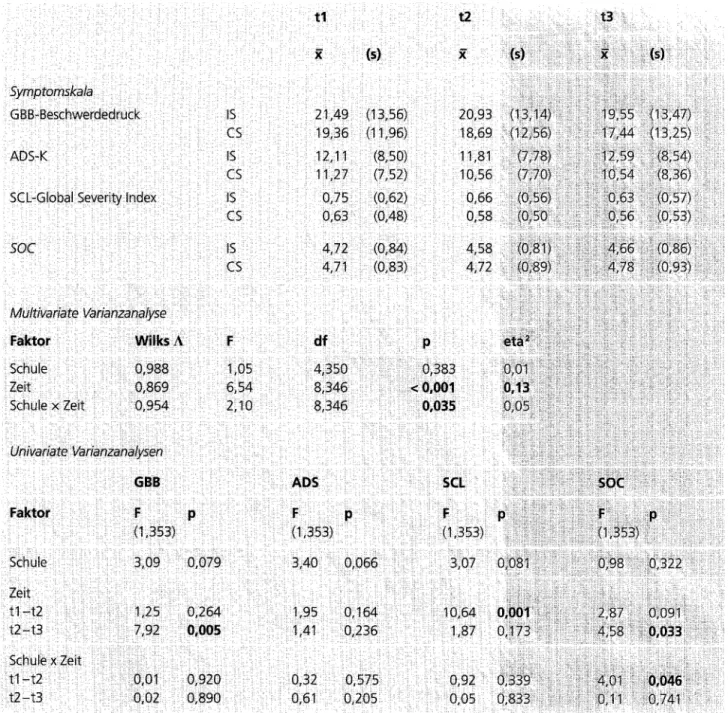

Symptome und Koh~renzgefOhl

In Tabelle 3 ist der Verlauf der Ergebnisse auf den Symptom- skalen sowie des Koh~irenzgeftihls bei den Schtilern beider Schulen im Untersuchungszeitraum darge- stellt. Weder in der multivariaten noch in den univariaten Varianz- analysen ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen den beiden Projektschulen. Die Befragten derInterventions- und Kontrollschule unterschieden sich in den Werten auf den Symptomskalen und den- jenigen im Koh~irenzgefiihl nicht signifikant voneinander. Die mul- tivariate Analyse zeigte weiterhin einen signifikanten Effekt des Fak- tors Zeit. In beiden Schulen zeig- ten sich signifikante Unterschiede in den Ergebnissen auf den Sym- ptomskalen und im Koh~irenzge- ftihl im Untersuchungszeitraum. In den univariaten Analysen wurde ein signifikanter Rtickgang der Werte im SCL yon tl nach t2 sowie im GBB yon t2 nach t3 nachgewie- sen. Die Werte ftir das Koh/~renz- geftihl nahmen im Zeitraum von t2 nach t3 signifikant zu. Diese Ver~in- derungen zeigten sich sowohl in der Interventionsschule als auch in der Kontrollschule. Eine signi- fikante Wechselwirkung zwischen den Faktoren Schule und Zeit konnte ftir die Werte des Ko- h~irenzgeftihls im Zeitraum von tl nach t2 nachgewiesen werden. In der Interventionsschule nahmen die Werte des Koh/~renzgeftihls bei den Befragten von tl nach t2 ab, in der Kontrollschule blieben sie

gleich. Signifikante Interaktionsef- fekte fiJr die Ergebnisse auf den Symptomskalen liessen sich nicht ermitteln. Die mittels Varianzana- lyse zu tl im Querschnitt geprUften Altersunterschiede in den Symp- tomskalen und im Koh~irenzgeftihl zeigten keine Signifikanz. Die in beiden Schulen gemessenen Ver- /inderungen von tl nach t2 sind also nicht Folge eines Altersef- fekts.

Des Weiteren wurde untersucht, ob die subjektive Einsch~itzung des Unterrichtsklimas einen Modera- toreffekt austibt. Jugendliche, wel- che das Unterrichtsklima bei tl positiv einsch~itzten (in den Ska- len Kameradschaft und Lehrer- Schtiler-Kooperation des FUK tiber dem Mittelwert der Normwerte), profitierten von den Interventio- nen jedoch nicht signifikant mehr (gemessen an einer Abnahme der Werte auf den Symptomskalen im Verlauf) als diejenigen, welche das Unterrichtsklima bei tl eher unterdurchschnittlich einstuften. Dies war weder in der Interven- tions- noch in der Kontrollschule der Fall.

In ahnlicher Weise wurde eine Moderatorfunktion des Koh~irenz- geftihls tiberprtift. Es stellte sich die Frage, ob Jugendliche mit ho- hen Werten auf den Symptomska- len (eine Standardabweichung fiber dem Mittelwert der Normstichpro- be) und tiberdurchschnittlichem SOC von den Interventionen mehr profitieren als psychisch belastete Schtiler mit unterdurchschnittli- chem SOC. Weder in der IS noch in der CS konnte ein solcher Modera- toreffekt des SOC nachgewiesen werden.

Diskussion

In der vorliegenden Arbeit werden Daten referiert, welche im Rah- men einer kontrollierten Inter- ventionsstudie zur Frage allfalliger Effekte von Unterrrichtsmodu- len zur Gesundheitsf6rderung in

Soz;- Pr~ventivmed 2000; 45:t91-202 tl t2 (5) (s} t3 ,(s} ADS-K

SCL-GIobal Severity Index

IS 2t,49 (13,56) 20,93 CS 19,36 (1 t,96) 18,69 IS 12,11 (8,50) 11 CS 11,27 (7,52) 10 IS 0,75 (0,62) 0,66 CS 0,63 (0,48) 0,58 SOC IS 4 , 7 2 (0,84) 4.58 CS 4.7t (0.83) 4.72 Multivariate Varianzanatyse Faktor Wilks A F df p Schule 0 988 1,05 4,350 0 Zeit 0,869 6.54 8,346 < 0 Schule x Zeit 0,954 2,10 8,346 0,035 0.05 Univariate natysen GBB ADS SOC F p F p (1,353) (! ,353) 3.09 0,079 3,40 0,066 SCL F p (1,353) 3,07 0,081 Schule :0;98 0~322 t l - t 2 1,25 0.264 1,95 0,164 10,64 t2-t3 7,92 0,005 1,41 0,236 1,87 t2~t3 0.02 0,890 0,61 0,205

Tabelle 3. Verlauf der Mittelwerte (2) und Standardabweichungen (s) in den Symptomskalen GBB-24, ADS-K, SCL GSI-48 und im SOC bei SchOlem der Interventions-(IS: n = 177) und Kontrollschule (CS: n = 193) sowie Ergebnisse der Varianzanalysen (t l = 1. Messzeitpunkt, t2 = + 12 Monate, t3 = + 18 Monate).

Schulen erhoben wurden. Im Fol- genden sollen zun/ichst die unter- suchten Hypothesen und dann die Methodik der Studie diskutiert werden.

Das Unterrichtsklima in den beiden Projektschulen wurde zu allen drei Messzeitpunkten von den Scht~lern im Vergleich mit den Normwerten

einer altersentsprechenden Stich- probe 29 als besser eingestufl. Wie auch aus anderen Studien 24 be- kannt ist, nehmen in der Regel solche Schulen an innovativen Projekten zur F6rderung der Schulkultur teil, welche bereits eine gewisse strukturelle Offenheit und Flexibilit~it aufweisen. Beide

Schulen haben ein schwerpunkt- m~issig neusprachlich-musisches Profil. Diesen Schultypus w~ihlen mehrheitlich weibliche Jugendli- che. Wie von anderen Autoren be- schrieben 4~ spielen bei Frauen das Konkurrenzdenken eine ge- ringere und die Kameradschaft untereinander eine grOssere Rolle.

Im Interventionszeitraum ( t l - t 2 ) gaben die Lernenden entgegen un- serer Erwartung eine Verschlech- terung des Unterrichtsklimas an, welche in der Interventionsschule sogar noch ausgepr~igter war. Diese Ergebnisse wurden in der Inter- ventionsschule an einer Diskus- sionsveranstaltung nach Abschluss der Interventionsperiode mit allen teilnehmenden Jugendlichen und der Lehrerschas diskutiert. Die Lernenden gaben an, dass sie erst durch die Untersuchung angeregt wurden, das Unterrichtsklima dif- ferenzierter und kritischer wahrzu- nehmen und bei der Befragung entsprechend schlechter z u beur- teilen. In der Interventionsschule wurde durch die Entwicklung der Module zur Gesundheitsf6rderung die Sensibilitfit ftir Unzul~inglich- keiten im schulischen Umfeld be- sonders gef6rdert. Offenbar hatte aber auch in der Kontrollschule allein das Ausfallen der Fragebo- gen einen Effekt in dieselbe Rich- tung. In der Follow-up-Phase kam es in der Interventionsschule zu keiner wesentlich anderen Ein- sch~itzung des Unterrichtsklimas, w/ahrend dasjenige in der Kontroll- schule etwas schlechter als bei den vorausgegangenen Befragun- gen beurteilt wurde. Diese varianz- analytische Interaktion ist jedoch nicht signifikant. In der Interven- tionsschule wurde zwar das Un- terrichtsklima weiterhin kritisch wahrgenommen, die durchgefahr- ten gesundheitsf6rdernden Akti- vit/iten aber doch positiv bewertet. In der Kontrollschule fehlten solche Bemahungen, weshalb das Unter- richtsklima dort in der zweiten Erhebungsphase noch schlechter eingestuft wurde. Far die Lehrkr~if- te der Interventionsschule war es schwierig, die gesteigerte Kritik- bereitschaft der Schaler als posi- tives Ergebnis der Module zur Ge- sundheitsf6rderung zu sehen und zu akzeptieren.

Bei der Einsch~itzung des subjektiv erlebten Schulstresses zeigte sich ein ~ihnliches Phanomen wie beim

Unterrichtsklima. Im Vergleich zu tl stuften mehr Jugendliche bei- der Schulen den Schulstress bei t2 als hoch ein. Auch hier darfte die negativere Einsch~itzung auf eine kritischere Wahrnehmung und Beurteilung der Anforderungen und Belastungen im Schulalltag im Verlauf der Studie zurackzufahren sein. Bei t3 gaben weniger Jugend- liche den subjektiv erlebten Schul- stress als hoch an. Es lfisst sich also festhalten, dass sich zwar im Zeit- verlauf )knderungen in der Ein- sch~itzung des Schulstresses zeig- ten, dass diese jedoch unabh~ingig van den Interventionen waren. Am ehesten lassen sie sich mit einer in beiden Schulen stattgefundenen Sensibilisierung durch die Projekt- teilnahme, das Ausfallen der Fra- gebogen und eine erwartete positi- ve Aufnahme der Kritik durch das Forschungsteam erklaren. Damit konnte die zweite Hypothese eben- falls nicht best~itigt werden. Die van den Befragten angege- benen physischen und psychischen Beschwerden zeigten im Untersu- chungszeitraum in beiden Schulen eine rackRiufige Tendenz mit Aus- nahme der depressiven Sympto- matik, welche gleich blieb. Meh- rere Aspekte k6nnen diese Ent- wicklung allenfalls erkl~iren: Fragebogenerhebungen ftihren zu einer Sensibilisierung der Jugend- lichen. Bei nachfolgenden Befra- gungen werden einzelne Symptome dann differenzierter wahrgenom- men. 5 % der befragten Jugendli- chen beider Schulen wandten sich im Untersuchungszeitraum an un- sere Forschungsgruppe und baten um Vermittlung van Beratung und Therapie. Diese Faktoren k6nnten die Symptomabnahme bei den Be- fragten in beiden Schulen erkRiren. Bei wiederholten Befragungen ist bei der Erstbefragung die pers6n- liche Betroffenheit, das Engage- ment, das Interesse und die Sorg- falt beim Ausfallen der Frage- bogen m6glicherweise gr6sser. Bei den folgenden Befragungen kann es zu einer Art Gew6hnung und

einer flachtigeren Beantwortung der Fragen kommen mit der Ten- denz, allRillige Schwierigkeiten, Probleme und Symptome in abge- schwfichtem Masse anzugeben. In der multivariaten Analyse zeigte sich far die Werte des Koh~irenz- gefahls ein signifikanter Interak- tionseffekt zwischen den Faktoren Schule und Zeit. Entgegen der Er- wartung stuften die Schaler der Interventionsschule ihr Koh~irenz- gefahl bei t2 niedriger ein als bei tl. In den Symptomskalen gaben die Probanden beider Schulen abneh- mende Werte an. Zwar korrelieren Symptomskalen mit dem Ko- h~irenzgefah143. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch, dass ein Rack- gang in den Symptomskalen nicht zwangsl~iufig mit einem Anstieg des Koh/irenzgefahls einhergehen muss. Dies kann ein Hinweis da- far sein, dass das Koh~irenzgeftihl nicht einfach ein anderes Mass far psychische Morbidit~it ist, wie von einigen Autoren postuliert wird 44. Das Koh~irenzgefahl kann aber auch einen Moderatoreffekt far die Symptomentwicklung einneh- men 43. In unserer Studie konnte dieser Effekt nicht nachgewiesen werden. Antonovsky 34 beschrieb das Koh~irenzgefahl als ein Mass fur die Sichtweise einer Person yon ihrer Umwelt, ob sie die Heraus- forderungen des Lebens als ver- st~indlich und regulierbar wahr- nehmen und ihnen einen Sinn zuschreiben kann. Das Koharenz- gefahl entwickelt sich yon der Kindheit tiber das Jugendalter und ist dann relativ stabil im Erwach- senenalter. In der Phase der Ado- leszenz, welche mit vielen emotio- nalen Schwankungen einhergeht, kann auch die Sicht der Welt und damit der SOC beeinflusst wet- den 45 und weniger stabil sein als bei Erwachsenen.

Wie yon verschiedenen Auto-

r e n 15'24'46 beschrieben, kann auch

das Schulklima und insbesondere der soziale Rackhalt durch die Lehrpersonen die Wirkung van Interventionsprogrammen positiv

Soz.- Pr~ventivmed 2000;45:19t-202

verst~irken. Der Moderatoreffekt des Unterrichtsklimas konnte mit unseren Ergebnissen nicht belegt werden. Dies l~isst sich mit den unterschiedlichen Zielsetzungen der Programme erkl~iren. Die Mehrzahl publizierter Interven- tionsstudien 5, 6, 8, 9,13,14 sind B estand- teil von Suchtpr~iventionsprogram- men. Selbst wenn das Klassenklima und die wahrgenommene Unter- stiitzung durch die Lehrperson in die Auswertungen mit einbezogen

w e r d e n 9,24, wird der Erfolg eines

Programms an Ver~inderungen im Konsumverhalten psychoaktiver Substanzen gemessen. Verschiede- ne Untersuchungen an Schalern der Sekundarstufe I und II haben eine vergleichsweise hohe Symp- tombelastung der Jugendlichen er- geben 37,4~ Ein Anliegen des hier vorgestellten Projekts war es des- halb, durch die Module zur Ge- sundheitsf6rderung die physische und psychische Befindlichkeit der Jugendlichen positiv zu beeinflus- sen. Diese Zielvorstellungen sind vermutlich mit eher universell aus- gerichteten Interventionsprogram- men nicht zu erreichen, zumal die Schule prim~ir einen p~idagogi- schen und keinen therapeutischen Auftrag hat. Andererseits dtirf- te ein Gesundheitsf6rderungspro- gramm, welches weniger auf ein spezielles Konsumverhalten als vielmehr auf die sozialen Kom- petenzen der Jugendlichen fokus- sierte, sich auch auf das Unter- richtsklima auswirken. Zum drit- ten Messzeitpunkt befanden sich die Jugendlichen noch in der Phase der kritischen Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsklima und dem Schulstress. Die Follow-up-Phase war vermutlich zu kurz, um l~nger- fristige Verfinderungen im schuli- schen Beziehungsnetz zu etablie- ren und messen zu k6nnen.

Zusammenfassend konnten mit den durchgefahrten Analysen in der vorliegenden Studie keine differenziellen Interventionseffek- te nachgewiesen und damit unsere ersten drei Hypothesen nicht be-

stfitigt werden. Als weiterer Faktor ft~r den fehlenden Interventions- effekt kommt hinzu, dass sich unter den Drop-outs (krankheitsbeding- te Abwesenheit, Auslandaufent- halte, Schulwechsel) tiberdurch- schnittlich viele Sch01er mit ver- gleichsweise hOheren Symptom- scores befanden. Damit verringer- te sich im L~ingsverlauf die Zahl von ,,Symptomtr~igern", die poten- tiell yon den Interventionen einen Nutzen h~itten ziehen kOnnen. Nach Abschluss der Interventions- phase wurde im Lehrerkollegium der Interventionsschule mit gros- ser Mehrheit der Entscheid gef~illt, far das folgende Schuljahr das Leitthema ,,Kooperation und fii- cheri~bergreifender Unterricht" zu w~hlen. Im Verlauf des Projekts hatten Lernende und Unterrich- tende die mangelnde Kooperation im Schulalltag sowohl in fachlicher wie auch beziehungsm~issiger Hin- sicht realisiert, an der Veranstal- tung nach der Interventionsphase kritisiert und waren deshalb jetzt motiviert, daran etwas zu ver~n- dern. Konkrete Auswirkungen der interprofessionellen Zusammenar- beit wfihrend der Durchftihrung des Projekts manifestieren sich auch in der Herausgabe eines Leit- fadens zur GesundheitsfOrderung durch die verschiedenen am Pro- jekt beteiligten Berufsgruppen 47. Ausserdem wurden Verfinderun- gen des Stundenplans eingeftihrt. Alle Schtiler haben eine gemeinsa- me Mittagspause, in welcher keine Pflicht- oder Freifficher angeboten werden diirfen. Daneben wurde an einem Tag pro Woche ffir alle Klas- sen zur gleichen Zeit eine Doppel- stunde zur freien Unterrichtsge- staltung eingerichtet. Beide Zeit- gef~isse haben zum Ziel, Kontakte tiber die Klassengrenzen hinaus zu erm6glichen und gtinstige Voraus- setzungen f~ir interdisziplinare Un- terrichtsaktivit~iten zu schaffen. Die Entwicklungen in der IS wei- sen darauf hin, dass gesundheits- f6rdernde Aktivitfiten, wenn sie wie in unserem Projekt eher breit

angelegt und wenig spezifisch aus- gerichtet sind, zwar keine differen- zielle Wirkung auf den einzelnen Schttler austiben, jedoch durchaus anstehende systemisch-strukturel- le Entwicklungsprozesse anstossen k6nnen. In diesem Sinne l~sst sich unsere vierte Hypothese bestfiti- gen.

Schlussfolgerungen

Die vorliegende Studie bestfitigt Erfahrungen anderer Arbeitsgrup- pen 9J5,46, dass sowohl die Erzie- lung spezifischer Effekte als auch deren Messung im Bereich der Ge- sundheitsf6rderung komplex und schwierig sind. Eine gesundheits- f0rdernde Schule kann sich nut in einem lfingerfristigen systemisch- strukturellen Prozess entwickeln. Die Effizienz eines solchen Pro- zesses wird h~iufig auf der indivi- duellen Ebene gemessen, da die systemisch-strukturellen Ver~inde- rungen schwerer messbar sind und oft erst mit einer gewissen Latenz auftreten 46. Die Ergebnisse und Erfahrungen der vorliegenden Stu- die zeigen in diesem Sinn sowohl M6glichkeiten als auch Grenzen der Gesundheitsf6rderung in der Schule auf.

Die Studie wurde vom Schwei- zerischen Nationalfonds (NF-Nr. 32-046787.96) und vonder EMDO- Stiftung (344/97) untersttitzt.

Literaturverzeichnis

1 World Health Organization. Char- ta of the 1. International Confer- ence on Health Promotion. Ottawa: WHO, 1986.

2 World Health Organization, UNESCO, UNICEE Comprehen- sive school health promotion: sug- gested guidelines for action. Hygie- ne 1992; 11: 8-15.

3 World Health Organization. Euro- p~iisches Netzwerk Gesundheits- f6rdernder Schulen. Kopenhagen: WHO, 1993.

4 Hesse S, I-Iurrelmann K. Gesund-

heitserziehung in der Schule - Ein (Jberblick iiber inlfindische und ausl~indische Konzepte und Programme. Prgvention 1991; 14:

50-7.

5 Tobler NS. Drug prevention pro-

grams can work: research findings. J Addict Dis 1992; 11: 1-28.

6 Ellickson PL, Bell RM, Harrison ER. Changing adolescent propen- sities to use drugs: results from Project Alert. Health Educ Q 1993;

209: 227-42.

7 Durlak JA, Wells AM. Primary pre-

vention mental health programs for children and adolescents: a meta- analytic review. Am J Community Psychol 1997; 25: 115-52.

8 Tobter NS, Stratton HS. Effective-

ness of school-based drug preven- tion programs: a meta-analysis of the research. J Primary Prevention 1997; 18: 71-128.

9 Jerusalem M, Mittag W. Schulische

GesundheitsR3rderung: differen- tielle Wirkungen eines Interven- tionsprogramms. Unterrichtswis- senschaft 1997; 25: 133-50.

10 Pekrun R, Fend H, eds. Schule

und Pers6nlichkeitsentwicklung: ein ResUm6 der Lfingsschnittfor- schung. Stuttgart: Kohlhammer, 1991.

11 Nordlohne E. Die Kosten jugend-

licher Problembewfiltigung: Alko- hol-, Zigaretten- und Arzneimittel- konsum im Jugendalter. Weinheim: Juventa-Verlag, 1992.

Soz.- Pr~ventivmed. 2000; 45: 191-202_

12 Hurrelmann K. Die gesundheitli- che Situation von Kindern und Jugendlichen - Pl~idoyer ftir eine Kooperation von Lehrern und Arzten. Pr~ivention 1995; 18: 99- 102.

13 Mi~ller H, Kersch B. Problembela- stungen - Drogengebrauch - Pr~i- vention. In: MOller R., Abel J., Neubauer G., Treumann K., eds. Kindheit, Familie und Jugend: Ergebnisse empirischer Forschung. Miinster: Waxmann, 1996: 130-41. 14 Rhodes JE, Jason LA. A social

stress model for substance abuse. J Consult Clinical Psychol 1990; 58: 395-401.

15 Rudd RF, Walsh DC. Schools as healthful environments: prere- quisite to comprehensive school health? Prev Med 1993; 22: 499-506.

16 Canals J, Dom~nech E, Carbajo G, Bladd J. Prevalence of DSM-III-R and ICD-10 psychiatric disorders in a Spanish population of 18-year- olds. Acta Psychiatr Scand 1997; 96: 287-94.

17 Wittchen HU, Nelson CB, Lachner G. Prevalence of mental disorders and psychosocial impairments in adolescents and young adults. Psy- chol Med 1998; 28: 109-26.

18 Lieb R, Pfister H, Mastaler M, Witt- chen HU. Somatoform syndromes and disorders in a representative population sample of adolescents and young adults: prevalence, co- morbidity and impairments. Acta Psychiatr Scand 2000; 101: 194-208. 19 Buddeberg-Fischer B, Gnam G, Christen S. Schultypus, Schulstress und GesundheitsstOrungen bei 17- j/ihrigen Ztircher Mittelschtilerin- nen uud -schtilern. Soz Praventiv- med 1997; 42: 259-67.

20 Buddeberg-Fischer B, Klaghofer R, Leuthold A, Buddeberg C. Unter- richtsklima und Symptombildun- gen. Psychother Psychosom Med Psychol 2000; 50: 222-9.

21 Paulus P. Die gesundheitsf/Srdern- de Schule - Der innovativste An- satz gesundheitsbezogener Inter- ventionen in Schulen. Die deutsche Schule 1995; 87: 262-81.

22 Seeger S. Vom ,,3 • t~iglich..." zur gesundheitsfOrdernden Schule - Skizze eines doppelten Paradigma- wechsels. Rundbrief Netzwerk Ge- sundheitsfOrdernde Schulen 1998; 6: 3-7.

23 Trickett EJ. Ecology and primary prevention: reflections on a meta- analysis. Am J Community Psychol 1997; 25: 197-206.

24 Leppin A. Die Bedeutung der Lernumwelt fiir die schulische Ge- sundheitsfOrderung. Zeitschr Ge- sundheitspsychol 1999; 7: 172-82. 25 Barkholz U, Homfeldt HG. Ge-

sundheitsfOrderung im schulischen Alltag. Weinheim: Juventa, 1994. 26 World Health Organization. Re-

gional Office for Europe. Gesund- heit 21: das Rahmenkonzept ,,Ge- sundheit ftir alle" fiir die Europ~ii- sche Region der WHO. Kopen- hagen: WHO, 1999: 6. (Europ~i- ische Schriftenreihe ,,Gesundheit ftir alle", Nr. 6).

27 Stewart Burgher M, Barnekow Ras- mussen V, Rivett D. The European Netwok of Health Promoting Schools. The alliance of education and health (ENHPS). Kopenha- gen: WHO Europa, 1999.

28 BOsch J. Nachbarsehaftshilfe far Gesunde und Kranke. Ztirich: Rtiegger, 1991 (Reihe Arbeits- und Sozialwissenschaft 14).

29 Dreesmann H. Unterrichtsklima. Wie Schtiler den Unterricht wahr- nehmen. Weinheim; Basel: Beltz, 1982.

30 Brtihler E, Scheer JW. Der Gies- sener Beschwerdebogen GBB. Handbuch. 2., erg~inz, und rev. Aufl. Bern; Stuttgart; Wien: Huber, 1995.

31 Derogatis LR. SCL-90-R: admini- stration, scoring and procedure manuaMI for the revised version. Clinical Psychometric Research, M.D., 1983.

32 Franke G. SCL-90-R. Die Sym- ptom-Checkliste von Derogatis - Deutsche Version - Manual. GOt- tingen: Beltz, 1995.

33 Hautzinger M, Bailer M. ADS. Allgemeine Depressions-Skala- Manual. Weinheim: Beltz, 1993.

34 Antonovsky A. The sense of cohe- rence: Development of a research instrument. Newsletter and Re- earch reports. Tel Aviv. W. S. Schwartz Research Center for Behavioral Medicine, Tel Aviv University, 1983.

35 Rimann M, Udris J. Subjektive Arbeitsanalyse: der Fragebogen SALSA. In: Strohm O., Ulich E., eds. Unternehmen arbeitspsycho- logisch bewerten. Ein Mehr- Ebenen-Ansatz unter besonderer Ber~icksichtigung von Mensch, Technik und Organisation. Ztirich: vdf-Hochschulverlag 1997: 281-98. 36 Metzger C. WLI-Schule: wie lerne

ich? Eine Anleitung zum erfolg- reichen Lernen. Aarau: Bildung Sauerl~inder, 1998.

37 Klaghofer R, Buddeberg-Fischer B, Gnam G, Buddeberg C. Gesund- heitsfOrderung und Schulkultur - eine Interventionsstudie an zwei Mittelsehulen des Kantons ZUrich. Erster Zwischenbericht und Er- gebnisse der Ersterhebung. For- schungsbericht 2/1997, Abteilung Psychosoziale Medizin, Univer- sit,its Spital Ziirich, 1997.

38 Klaghofer R, Buddeberg-Fischer B, Reed V, Buddeberg C. Interven- tionsphase des Forschungsprojekts ,,GesundheitsfOrderung und Schul- kultur". Zweiter Zwischenbericht. Forschungsbericht 4/1998, Abtei- lung Psychosoziale Medizin, Uni- versit~itsSpital Ziirich, 1998. 39 Buddeberg-Fischer B, Klaghofer R,

Reed V, Buddeberg C. ,,Gesund- heitsfOrderung und Schulkultur". Schlussbericht. Forschungsbericht 2/1999, Abteilung Psychosoziale Medizin, Universit~itsSpital Ztirich, 1999.

40 Buddeberg-Fischer B. Frtiherken- nung und Pr~ivention von Ess- stOrungen. Essverhalten und KOr- pererleben bei Jugendlichen. Stutt- gart; New York: Schattauer, 1999. 41 Kolip P, Nordlohne E, Hurrelmann

K. Der Jugendgesundheitssurvey 1993. In: Kolip E, Hurrelmann K., Schnabel PE., eds. Jugend und Gesundheit. Weinheim; Mtinchen: Juventa-Verlag, 1995: 25-48.

42 Seiffge-Krenke L Psychische St6-

rungen im Jugendalter. In: Kolip P., Hurrelmann K., Schnabel PE., eds. Jugend und Gesundheit. Wein- helm; Mtinchen: Juventa-Verlag, 1995: 177-203.

43 Sack M, Lamprecht E Koharenz-

geftihl und Salutogenese: Aaron Antonovskys Konzept gesund- heitsprotektiver Ressourcen. In: Schi~ffel W., Brucks U., Johnen R., K611ner V., Lamprecht E, Schnyder U., eds. Handbuch der Salutoge- nese. Konzept und Praxis. Wies- baden: Ullstein Medical, 1998: 325-56.

44 Carmel S, Bernstein J. Trait-anxiety

and Sense of Coherence: a longi-

tudinal study. Psychol Reports 1989; 65: 221-2.

45 Margalit M, Eysenck S. Prediction

of coherence in adolescence: gen- der differences in social skills, per- sonality, and family climate. J Res Pers 1990; 24: 510-21.

46 Weissberg RP, Barton HA, Shriver

TP. The social competence. Pro- motion Program for young adole- scents. In: Albee G.W., Gullotta T.E, eds. Primary prevention works. Thousand Oaks: Sage, 1998: 268-90.

47 Buddeberg-Fischer B, Ritzmann P,

eds. Auf dem Weg zu einer ge- sundheitsfOrdernden Schule. Bern: Haupt, 2000.

Korrespondenzadresse

PD Dr. med. Barbara Buddeberg- Fischer

Abteilung fiir Psychosoziale Medizin Universit~itsSpital Culmannstr. 8 CH-8091 ZUrich Tel.: +41-1-255 51 23 Fax: +41-1-255 43 84 barbara.buddeberg@psy.usz.ch