Jean Daniel Forest

L 'h a b ita t privé en Mésopotamie 1

Jean Daniel Forest (UMR ArScAn - Du village à l’État)

Trois trajectoires culturelles se c ô to ie n t en M ésopotam ie (l'ensem ble des régions que traversent le Tigre e t l'Euphrate) aux époques anciennes (du VIIe au Ve millénaire). Dans le nord se d é ve lo p p e n t les cultures d e Halaf e t d 'O b e id du nord d 'u n e part, celles d e Hassuna e t de Samarra d 'a u tre part, tandis que la culture d 'O b e id évolue dans le sud (la plaine alluviale des deux fleuves).

La culture d e Halaf est caractérisée par un h a b ita t circulaire co m p o site qui ra p p e lle ces « concessions » que l'on pe u t trouver en Afrique et qui abrite sans d o u te une famille élargie. À la fin du Vie millénaire, c e tte culture disparaît, en a d o p ta n t to u te une série d e traits matériels qui jusque-là caractérisaient la culture m éridionale dite d 'O b eid. En s 'a c c u ltu ra n t ainsi, le H alaf a b a n d o n n e son

architecture particulière et, pour les

2000

ans quisuivent, a d o p te ce lle du sud. C elle-ci est

fo n d a m e n ta le m e n t tripartite, c'e st-à -d ire q u 'e lle co m p re n d une vaste salle centrale e t des ailes latérales, mais elle se manifeste dans le nord par différentes formules successives.

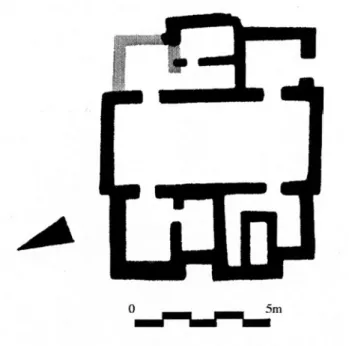

La form ule la plus simple, la plus ancienne, c o nnaît elle-m êm e deux variantes mineures, en ce sens que les fa ça d e s sont d 'a b o rd rectilignes e t renforcées par des pilastres a va n t de présenter de multiples ressauts (Fig. 1). Ce sont là deux solutions techniques équivalentes pour assurer la stabilité des

murs, sans la m oindre in c id e n c e sur le

fo nctionn em ent d e la maison. La salle centrale, la seule à posséder un foyer, correspond à l'h a b ita t proprem ent dit, évidem m ent couvert. La pièce, qui ne mesure que 15 à 20 m2, est bien trop petite pour accueillir une famille étendue, e t l'on p e u t supposer que la cellule fam iliale ne co m p ta it qu'un homme, une fem m e e t quelques enfants. Dans les ailes se trouvent diverses annexes fonctionnelles. On y trouve d 'a b o rd l'entrée, toujours rejetée dans un angle : l'a ccè s à la p iè ce d 'h a b ita t n'est jamais direct, de fa ço n à préserver l'intim ité d e la cellule familiale.

C 'est dans l'une des ailes ég a le m e n t que se trouve, en général, une c a g e d 'e sca lie r pour aller aux terrasses. Celles-ci sont très importantes, p arce que l'o n y fait sécher des tas d e choses, et p a rce que l'on y dort, l'été, lorsqu'il fa it chaud. Les pièces restantes sont des resserres où l'on entrepose les réserves e t le matériel. C om m e on le sait, les sociétés traditionnelles a c c o rd e n t b e a u co u p d 'im p o rta n c e à la distinction des sexes, répartissent les tâches en fonction d e c e tte distinction e t la fo n t volontiers apparaître dans leur

Fig. 1. Plan d 'u n e habitation d e Telul eth Thalathat, d'a p rè s Egami 1959, Fig. 47

espace domestique. C 'est certainem en t le cas ici. La form e d e la p ièce principale, en e ffe t est assez particulière, e t son allonge m e nt suffit à suggérer une double polarité. Par ailleurs, les pièces latérales ne c o m m u n iq u e n t jam ais entre elles sur to u te la profondeur d e la maison, c'est-à-dire qu'il y a des annexes avant, du c ô té d e l'entrée, e t des annexes arrière. Le foyer d e la p iè ce centrale est souvent

Bâti e t h a b ita t

d é ce n tré vers l'a v a n t e t toujours servi par c e côté. Enfin, toutes les traces d 'a c tiv ité s culinaires se trouvent dans la partie a va n t d e la p iè ce principale, dans le vestibule d 'e n tré e e t d e v a n t la maison, à l'extérieur. Cela am ène à penser q u e la fem m e o c c u p a it p lu tô t la p artie a v a n t d e la maison, l'ho m m e la partie arrière. Une telle opposition est d 'a u ta n t plus certaine qu'il arrivera un m om ent par la suite (à l'é p o q u e d'Uruk, au IVe millénaire) où l'on éprouvera le besoin d e doter la maison d e deux entrées e t d e deux foyers dans sa p iè c e principale pour marquer encore plus clairem ent la partition des deux sexes (Forest 1997b).

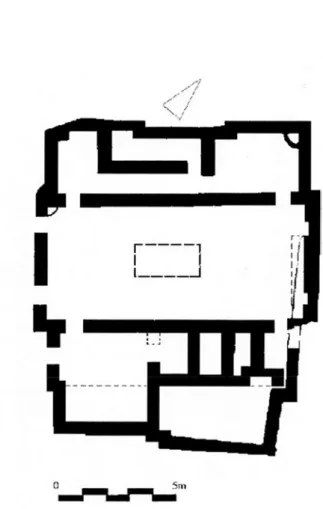

Au bo u t d e quelques siècles, c e tte form ule très simple est rem placée par une autre, plus com plexe (Fig. 2). Le plan est toujours tripartite, mais la maison est bien plus grande, la salle principale plus vaste et surtout, des pièces d 'h a b ita tio n apparaissent dans les ailes, possédant ch a cu n e leur propre foyer e t leurs propres annexes. Il est clair que la cellule fam iliale est plus am ple e t que, si elle se regroupe toujours dans une salle com m une au centre, elle se scinde en deux com posantes équivalentes d e part e t d'autre, dans c e que l'on pe u t appeler des appartem ents privés. On pourrait envisager diverses solutions pour rendre c o m p te d e c e tte nouvelle formule, mais la plupart se heurtent au fa it que toutes les maisons sont sur le m êm e m odèle, en sorte que la com position du groupe familial est structurelle, e t non pas liée à des circonstances particulières. La solution qui nous paraît la plus satisfaisante consiste à restituer dans la maison deux couples d e générations différentes, form ant ensemble c e q u e l'on appelle une famille-souche - co m m e on en trouve encore dans nos cam pagnes.

Sur un p e tit site du nom d 'A b a d a , toutes les maisons sont sur c e modèle, sauf une, celle du ch e f du village, où les appartem ents privés latéraux sont parallèles, e t non perpend iculaires à la p iè c e principale. La maison se distingue é galem en t par la présence d e nombreuses tom bes d'enfants, par des lots d e jetons (que nous avons interprétés ailleurs co m m e la tra c e d'opérations matrimoniales, Forest 1989), e t par un m atériel plus original. Tous les caractères particuliers se trouvent soit dans la partie ouest d e la maison, soit dans celle-ci e t dans la zone centrale, c e qui m ontre bien q u e les deux com posantes d e la maisonnée n 'o n t pas le m êm e statut.

Très curieusement, le plan redevient simple au bout d e quelques siècles supplémentaires, a v e c ce que cela im plique dans la com position du groupe familial. On com prendra aisément que l'on ne joue pas ainsi sur l'organisation d e la famille sans avoir de

o

Fig. 2. Plan d 'u n e habitation d e Kheit Qasim, d'après Forest-Foucault 1980, Fig. 2

y ' f s {

Fig. 3. Plan d e la «White Room» du Niveau XII de Tepe Gawra, d'a p rè s Tobler 1950, Pl. VIII

Jean Daniel Forest

bonnes raisons, que nous avons tenté de définir (Forest 1997a). Dans les sociétés traditionnelles, les décisions qui co n ce rn e n t le groupe sont prises de fa ç o n collégiale, e t tous les chefs d e famille, par exemple, p euven t avoir leur m o t à dire. Lorsque la co m m u n a u té est étroite, c e la ne pose pas de problèm e, mais dès q u 'e lle s'agrandit, ceux qui ont dro it à la p arole d e v ie n n e n t trop nom breux et l'instance décisionnelle y perd en efficacité. C'est sans d o u te pour éviter c e p ro b lè m e qu e l'on rem odèle la famille, et d o n c la maison qui l'abrite, en lui d o n n a n t plus d'am pleur, Le principe reste le même, mais le ch e f de famille représente d a va n ta g e de m onde. Le passage d e la famille nucléaire à la famille-souche perm ettrait ainsi d e diviser par deux le nom bre des responsables. Mais la co m m u n a u té continue d'amplifier, et le problèm e se repose. On va alors chercher les responsables un cran plus haut (des chefs d e lignées par exem ple) pour garder stable leur nombre. Cela règle le problèm e, puisque ces gens représentent d a v a n ta g e d e m onde encore, mais le groupe correspondant est désormais trop vaste pour habiter sous un m êm e toit, en sorte que la famille- souche e t la maison qui l'a b rita it perdent toute raison d'ê tre.

Ce scénario s'a cco rd e bien a ve c des données q ue nous avons par ailleurs, En effet, lorsque l'on en revient à la famille nucléaire, le plan tripartite simple réapparaît dans un tissu architectural b e a u co u p plus dense qui ind iq u e q u e l'e s p a c e est désormais com pté, et d o n c que les com m unautés ont amplifié. En m êm e tem ps, on p e rç o it p a rfa ite m e n t la structuration du corps social. Au Niveau XII de Gawra, par exem ple, aux environs d e 4000, le tissu a rc h ite c tu ra l est non seulem ent b e a u c o u p plus

dense, puisque les maisons sont m a in te n a n t

mitoyennes, il est aussi b e a u c o u p plus structuré (Forest 2001). Au milieu des habitations ordinaires qui form ent un îlot, il y en a une qui se distingue par toute une série d e traits rem arquables (Fig. 3). Elle est plus grande, plus soignée, elle est p ré cé d é e d 'u n e petite p la c e (alors q u e l'e s p a c e est m anifestem ent com pté), e t elle est associée à un grenier. C 'est la maison du responsable de l'îlot, un ch e f d e lignage probablem ent. Contrairem ent à la norme courante, une double entrée donne directem ent accès à la p iè c e principale, p a rc e qu e le personnage qui h a b ite là re ç o it chez lui. Dans le c a d re des responsabilités qu'il exerce, il ouvre sa maison à ses dépendants. Cela pose évidem m ent un problème, p a rce que l'intim ité fam iliale est mise en péril, et p a rc e q u e la p a rtie a v a n t d e la p iè c e est norm a le m e n t fém inine. Pour régler le problèm e, c'est-à-dire faire d e la p la c e à la fem m e e t aux

enfants, on a g ra n d it la maison vers le sud, en d e m a n d a n t au voisin d e reconstruire sa maison un peu plus loin.

La trajectoire culturelle d o n t on vient d e parler est assez retardataire, en c e sens que la dynam ique du c h a n g e m e n t ne co m m e n ce à s'y manifester qu'assez tard, lorsque le Halaf s'acculture à l'O beid. Il sem blerait que la m êm e évolution ait eu lieu bien plus tô t sur d'autres trajectoires culturelles. Dans le nord,

1

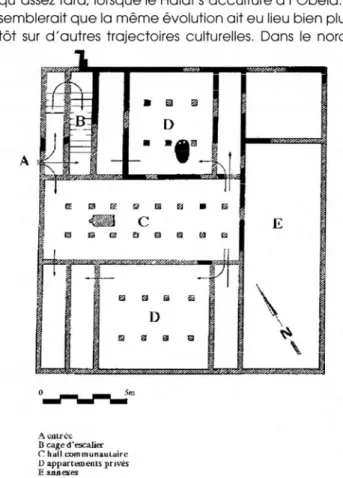

A cm ro c D ca ge d ’escalier C. h a ll c o m m u n a u ta ire D a p p a rcements p riv é s E annexesFig. 4. Plan d 'u n e habitation d e Tell el Oueili, d'après Forest, Vallet, Breniquet 1996, Fig. 49

une autre tradition est représentée par les faciès culturels successifs dits d e Flassuna e t de Samarra. Elle nous est mal connue, mais aux origines d e la culture du Hassuna, dans la première moitié du VIIe millénaire, apparaissent à Umm D abaghiye d e petites maisons, assez irrégulières, qui ne pouvaient pas abriter grand m onde. Un dem i millénaire plus tard, on trouve à Tell es Saw w an d e grandes maisons tripartites qui fo n c tio n n e n t e x a c te m e n t co m m e celles, à plan com plexe, que l'on a déjà évoquées, mais d o n t les appartem ents privés sont c e tte fois parallèles à la p iè ce principale. Un peu plus tard, enfin, ces maisons fo n t p la ce à des habitations deux fois plus petites qui ne pouvaient abriter q u 'u n e famille nucléaire. M êm e hésitation d o n c entre deux solutions très différentes, té m o ig n a n t d 'u n e société qui évolue, et qui aurait peut-être continué d'é voluer si le Halaf, très expansif, lui en a va it laissé le temps.

Bâti e t h a b ita t

L 'h a b ita t dom e stiq u e o b e id ie n du sud

m ésopotam ie n nous é c h a p p e plus la rg e m e n t encore. On ne connaît en fait, g râ ce à nos fouilles de Tell el Oueili, que l'h a b ita t des environs d e 6000, aux époques dites d 'O b e id 0 e t d 'O b e id 1 (Fig. 4). Il est très sem blable à celui d e Tell es Sawwan, d o n t il est d'ailleurs c o n te m p o ra in , à c e c i près que les appartem ents latéraux sont moins cloisonnés, grâce à l'utilisation d e rangées d e poteaux pour supporter la couverture. On ne sait rien d e l'h a b ita t plus récent, mais l'on pe u t supposer qu'il é ta it tripartite simple dans la mesure où c 'e s t c e m odèle que les Halafiens a d o p te n t lorsqu'ils s'acculturent à l'O beid. Si l'on a d m e t que l'h a b ita t du d é b u t du VIIe millénaire é ta it

lui aussi plus simple, les maisons d e Oueili

té m o ig n e ra ie n t d 'u n e d yn a m iq u e d é jà bien

engagée.

C om m e on le voit, l'architecture domestique nous a p prend énorm ém ent de choses sur les sociétés correspondantes, dès lors que l'on a c c e p te d 'a ller au-delà d e la m atière pour donner sens à des données qui, elles, sont strictem ent matérielles.

Éléments bibliographiques

Egam i N. 1959. Telul eth Thalathat. The Excavation o f Tell II, 1956-1957. Vol.l. Tokyo, Y a m a k a w a Publishing.

Forest J.-D. 1989. Les 'je to n s' n o n urukiens e t l'é c h a n g e des fem m es. In : Henrickson E. & Thuesen I. (ed s.)„ Upon this Foundation. The 'Ubaid reconsidered, C o p e n h a g e n , M useum Tusculanum Press, p. 199-224.

Forest J.-D. 1997a. Maison, m a ison née e t structure s ociale en M é s o p o ta m ie p ré h is to riq u e (6 e -4 e m illénaires), Al Rafidan XVIII, p. 81-91.

Forest J.-D. 1997b. L 'h a b ita t urukien d u D je b e l A rud a, a p p ro c h e fo n c tio n n e lle e t arrière-plans sym boliques. In :

C astel C., al Maqdissi M. e t V illen eu ve F. (éds.). Les maisons dans la Syrie antique du llle millénaire aux débuts de l ’Islam ; Actes du C olloque International, Damas, 27-30juin 1992. IFAPO - Beyrouth, p. 217-33. Forest J.-D. 2001. De l'a n e c d o te à la structure: l'h a b ita t d e la

c u ltu re d e G a w ra e t la c h e ffe rie n o rd - m éso po ta m ien ne ». In : Breniquet C. e t Kepinski C. (éds.) Etudes m é so p o ta m ie n n e s - Recueil d e textes o ffe rt à Jean-Louis Fluot, Paris, ERC. p. 177-196.

Forest J.-D., V a lle t R., B re n iq u e t C. 1996. O u e ili 1987. S tratig ra ph ie e t a rc h ite c tu re . In : J.L. H uot (é d .) 'Oueili,

Travaux d e 1987 e t 1989, Paris, ERC, p. 19-102.

Forest-Foucault C. 1980. R a p p o rt sur les fouilles d e Kheit Q asim III, Flamrin, Paléorient 6, p. 221-224.

Tobler A.J. 1950. Excavations a t Tepe Gawra. Vol. Il: Levels IX- XX, Philadelphia, Univ. o f Pennsylvania Press.