r

L1

1

f..

.

---~----.

~ ,.

•Etude diagnostique de certains termes de 6.

lt~quation du tourbillon stationnaire

non-.

zonal selon les donn~es de FGGE (jan. 1979)

1

, "

par

©

Be+nard Dugas~moire présent€ à la faculte de recherche

•

et d'~tudes gradu€es en vue de l'obtention

du qrade de Maltrise en Science , • 1

,

,

t ' Oêpartement de M~t~orologie Universa.t€ Mc Gill Fevrier 19B3 Montrtéal, Québec .Q 1..

.,

,

'"

o <,

(

'. l,1

i..

,ut:ilisant les donn€es provenant de 1 texpérience FGGE

(en fait les donnties du niveau Ill-h)" nous ~valuons

l'importance de certains termes de l'~quation du tourbillon

s1: ationnaire nono-zonal . Nous npus int€ressons

aux termes résultants de

/

~.

.

\part}cu11erement p;oduits de

,champs, dit$ non-zonaux, de déviations de moyennes longi~

,.

}-tùdinale's par· rapport aux produits de champs' zonaux,

moyennés en longi,tude) ét

non-zona~

les termesnon-lin~ai-re'S et lin€aires, respectivement. Ceci es.t prédédé

fi

'une couti" 4'_4't~ analyse diagnostique des champs u, v, T et de la hauteu.r

.

gêopotentielle 't", tous moye~nés dans 'le temps sur la duree du mois de janvier. G

.

.

- - --.

,

1.,

) , .', ",

{

l1

,.

.

-.

•

',' levelterms!

1usinq

!II-b ,.

, : l.~'.;" , ... : } , "1 ii .).

' ...

A»S'l'RACT·data from the: FG,GE

"e~p8-rimeht.1'

,in. factdata,. we

e:valuate' the

~~ort:nce

ofce'r~;!in

• ~. ~ ,,~ t \

in the li

~ta.tiona.rY non:-:to~al ~orticity equatio~·.

'fie - "

'are

especially intereste4 in compai~in9 the linearan"

non':', \..

-,

" ,l , ' " ' r '

-linear ~

terms.

This is precèded by a short diaçnost.ic study".. ' 1 t

_, ' 'of the n;-e~ monthlY·,fields of u; v, T'and .' \ 'qeopotentfial

height

z.

.

..

\, ~ ... " 'f! -, , ,.

"' , ,u- - - -

--'-'_._-~---.,.----~~.'

11

"..

, "..

, , 1 } , '"

1

1'1

.,'.

i

f

. f

,0

"t

. ; / / ;{~" f

. t 1 ; !: 1..

, (J

1 1 .L_

' / ,/ o , , i i i (. ,,

~:...

Je tiens A relercier Dr

Jacquès

b .• colle '9u~.a tit~9ti_ ce.

"-.(i~oir~'. Ua' a@ae, je tiEns

a

relereier al,le 't~'Dc~...

tiDet '., ,

Carbonneau pour,. avoir rElu le lIanuscrit -. et ~n avoi't' " ' • <).

.dactylo9ra,llhi~ une importante Fartie. :

Finale.ent,

'1e

reaei:éie

le

'eonseil ~E ·a~Cit.'ÉtChe e~.,

,SCien~c et en Gêllie ainsi Ci,Ue ~ D~parte.e~t de. lIS""otol~qie

de l'uniyersitl Be Gill p~ur

leur

so~tien f16anclEt tout au, , ' long ~e aon Sfjout

a·

è:ette institution

.-L ~ .. • ~ ,.

.' ~.

-,,,"~ ,.

-'1 f .:: ---~-.

\ , , 1 " " Il , . , 11.

' 0

l'

L",: "

11:7,~-"--~""-'-'

, J./

\ .,.

.

..

, -j, ~ .. _." ... - - - ...

, rl\'

j' ',. . iv , '//

0

_,

· lL_

-""lA,au..Jël.Ll1Alilll

ES,

1r ( il(

•

•~'

Abstract •

l',..

•~

~able des aatiêres • ,

..

, l

Liste des ~~.qures • •

Li-ste des. tablea

Ulr •

CUAt»J:Tij E l

.

"! l N'I B9'Duc

'lION:,

..

'\.

'''''''-jl; 1.1 Historique,..

t' ~1r ~ 1.2 PréSen tat,{oD • ,CHAPITRE

IL

: LES T!BftES C l.z.CO~!S.2.1

D~rivation dester.es

2.2

DêteraJ..nons 1es ter.cs 4 calculer2.3 . Approche spect.rale

2.4 Calcul du tourbillon

2.5 B8capitulation •

•

..

C81Pltn! III :, LES CnlrlPS tE éAS!

j

"

l

,---....:-=..-... -- '"

'~-'-~"~ " "..

~---

---·

--

.

• • •..

• • • •J

•..

• • •..

• ft •..

• , --Paqe i i i~

iv' yi xiii 1 1 J 5 5 8 9 15 19 21 --~--<f"''''.'''''''-)"!., . ,."

!l

l

1 1î

,

i ~ , ,4

..

,1 l

•

, 1.

''.

\.

y ' o..

3 .. 1

G~nêra1Ï. t'6s , ," •..

.,

• 3. 2 'Co"parai90n~ aliaatolog,iques • • 3 .. 3 ' W et la ,fonction de Foteptiel •3.4 Le cliJlat de jan~ieI: 1S79 (approche synoptiquET

3.-5-

Conclusion

de 1-4nalysE •..

•.

'CRAPtTa B

IV

: ' 1.BSB!:SOt'IA7 S

D!SCALCULS."

·

't

,

\..

4.1 Ana. lyse cl f 'cbelle •

~ q.2 Les r~sultats

..

•-,.

q.3Conclusion

••

-.".

0 -~,

CHAPITR B V • • CONCLUSION-.

~ APP EIDtCE. • • J•

&.1

Lecalcul

de User •~)

j

... 21 '2,2 40 61 62 62 ~ tl4 . 90 93 94 9q..

/

" j ,1

1 - - - . - - - c ; - ----1 ..L

1 laBIBLIOGRAPHIE

..

• • ~6 l.

t ~\

1 1",

..

1 1 .. ' , .. <'~ 0 1..

, -.' ':- ;:-~~jt:Jt;~:-:,-: ~:,

/ . . l , ! , ! ~ ' . ~ • • ,r , -:.

.

,';.

---' ... ""'..." •• _ . - - . " .. ~.~-_ ... r~".~-_' .. ~I-""''''..! - . -:... -,,- '\ù.

, ..

'.

' "'.

/ Pig. 1 . , , , ' . , " , " f i ' ,.

-

-, > ~l~f'-iJ~_rlG~~ • 1 • ~ ,-

, , "'.

" ' " .,' ,.

-" '\

pa(i~, . ',' ~4""Pl~,t ~de, dUo' no.bE~ ~ '.onde, zo~al,

"

P,~ur il~,

~ gGopot,E.ntiel. COu.;è latitude-vGtticale. ."

..

'."

Pig •. 2 ~ Phase du nom brcoe .4 'ollde

zonal

1 polir le 9~O potentiel .. Coupe latitude-ver"ticale • .Fig. 4

.

..

lllpli~ ude du nOllhtE "à 'onde zonal 2 pc~r lE,, 9êopot/ePt~el. COll,~ la'titude-;,ertièalE! c

"

. 1;

.

Phase du DOlibre d'cnde' zonal 2 po~ ,le gCt,':'

, '

, ' .

, ,

, ,

,Pige S. lllplit,ode dl.l nOlbIE (l'onde zonal 3 p'CU\F lE

24

. .'

,,.

, 24 ,2.5. ,.

, 1 ! 1:' i· i_ _ , _9l!Opot Et D

Ue

1. C oU'ie.::l;::a-=-ti:::..:;.t.;:Ud=.:e::..-~v;.,e::.:r::.t::,::t:.::''c:.::a;::.:l::.E:..:~:!..\

,

_ _ ...:...,-_ _ - > -_ _~' ~" ~'+-

, " ,'.

\

,Fiq. 6' Phase ,d,u DO-bre d'onde %(;Da-l 3 pour

le'

~io-.-

.'

25.

,

potentiel. coupe la~i\,u~e .. ,qrticale. ' . . '

t

!..

' 1 ,'

,

.

"ig~ 7 li.' ê<Jlli'Yal~at

des

figures' 1 &, ,6,_ repri.s de ' 26· ...1

(ff.,

..

Ya.n Loon '(t973),~ t~ 7

Ca)

,à l ',1

,~

,

( li.. • 1

,l19 ~ 8: '. JloyeDlu1 zona'lG d·e la. v1tes-se lonqitucliDIl:e . ·29 - ' . ~,

i ' , ,~ . .

-'

(

Fig. 10..

... '..

' 0 , ' .. ii , Il!oyebDE zonale de 11\ vitesse-·II~ridfonoale

Y. Coupe la~itqde-verticale.

1!oyeo.ne zonale de la tellpec-dture T.·Ccu.pe

. '

latitud~e-'Ier ticale.

.,

Fig. 11 L'l!quivalent de la figure 8 repris dé

Ne-well &- al. (1972)

" '

"

•

Fig •. 12 L' ~qui valent des fic'rurt?5 9/ . .7 et 10 'r~pris fE .;::;-Oort & Bas.usseu (1911)

JO

30

" figeo 11 Aaplitude du nOlldre d'onde zonal'" 1 P()UL' 14 32

teJl>pérature. COUpE latitude-ve'rticale".

__ ~_Fig •. ~, .AIIP~t~ude du no~c3'onde zonal 2. pour la 0

telllpérature. Cou'fe latitude-verticale.

Fig. 15 laplitude du n'oabrE d'onde lonal 3 peur la

te.p~ratllre. ~o'upe latitude-vErticale.

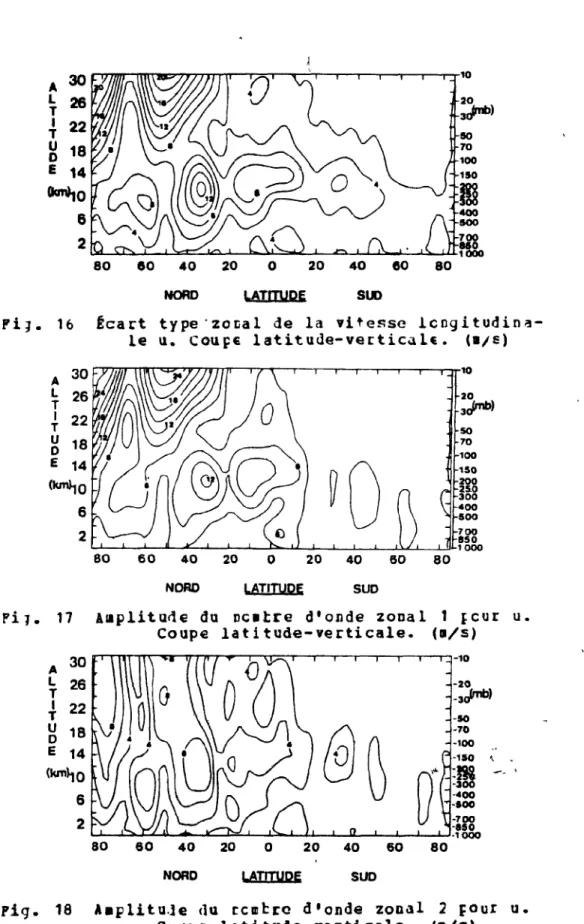

Pig., 16

!cart

type zonal d~ la '., i tasse long itUdiaa-le

u.

C'oupe latitcde-verticale.i.

..

'.

" 32 34 j 1 . l' i1

î1

1

, t

viii

(I,

DPi9. 11 implitude du ~o.bte. d' cnde 'Zona.l 1 pour

u. "

34coupe latitude-vErt i cale.

,

<

Piq. 1'3 A.plitude du nOlt:re d'onde zona.l 2 peur

u.

34Coupe la ti tude-l'el: t icale.

.r'

Fig. 1Q Allplitude du nO.bIe d'onde 'lo8al J pour u. 35

Coupe latitllde-ver:ticale.

Fig.

20

_--fcart t'ype zonal dela

v i.-tP.sse ~d-i.c'nDalE 35

-~---~----Y. Cou~e latit ude-ve ttica;L~.

j'

Pi'q. 21 A.plitude dll nombre d'onde zonal pour t. ! 35 1

1

1r

Coupe latitude-vert icale.

i

~ li

\ .

..

1

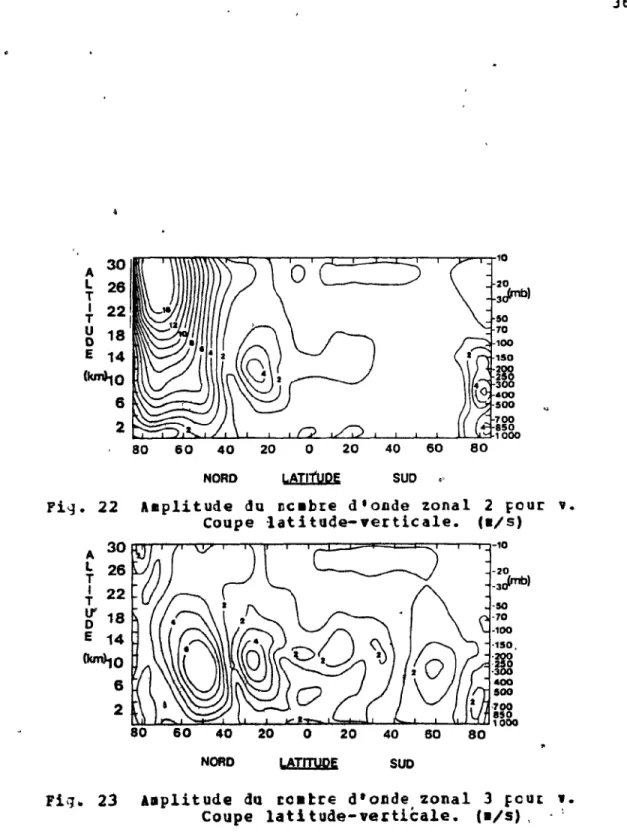

Pi,q. 22 Aaplitude du nCl'lbIE d'onde 'Zond l 2' pour Y. lb !

i

Coupe la ti tilde-vu t icale.

- - -

-~---.

----

Pi<]. 23 Aaplitude du noabrE d'onde zonal 3 pourv.

36Coupe latitude-verticale.

11q. 24 Énergie cinétique dE l'êcouluent staticn- 38

~

Daire par unite! dE aasse. Coupe lat~"Ert ••

C)

.

F1q. 25 Énergie cin~t.i9ue d€:s perturbations staticn- 38

(

\naires par uni tê de .asse. Coufe lat-vert.

,

"j ,~

, r

(

",

",

1'1g • . 26 con tribut ions lies t r cls fralliers noratres

d' oodes zoo'aux A la fi gure 25.

Fig. 27 COD tribu'tions des no IIbre's d' ondt;'s zOl'lau r 4'

à 9 au èhamp J:epItEEotê par la figUtE

f

F'19'.

2R 'co.lle 26 <et 27 liais ~our les nombresd'CD-des de 10 à )8.

.

-

,39

39

Fig. 2<} Ponction de potentiel â 200 lib décC?ulant 43

"J - - - , - - - - : c -_ _ _ _

!les vents horizofltau.x non-initalis~s.

Fig. 30 Fonction de potentie l c\ 200 lib dêcouhn t

de la, vitesse , verticale lAl initialis~e.

Fig. 31 PODction de potentiel c\ 850 ab découlant 47

...

des vents horizontaux non-initialis~s.

l ' , 1 1

.

1r

1\--t

L --ji

i 1 ~ -- ----

- - -- ---" ---- - - -,

-,Pig.32 Ponction de~couraflt 4 20 lib. "9 , ...

> ~

FJ.g. 33 l'onction de couràflt â 50 lb.

"

so

\

1'1g. 34 'Pollction de courant â 100 lib.

51

,.

Pige 35 Ponction de courant A 200 Il.b. '52

,/, \ \

\

b '-:~ ~:i\'~~ J'

_---()

4"

, f l t•

1(

Fig • ~36 Fonction de courant à 300 IIlb.

..

•

.,Fig. 37 Ponction de courart ;! 500 IIlb.

Fig. 3B Ponction île courallt à 850 lib.

Fig. 39 a) Hauteur géopotentielle de perturba-tion '1 à 300 H. Cou pe .lcngi t ude~vertical E.

b) Co •• e 39 la) lais four 400 N.

Pige 40 Pig. 1.11 Fig. 1.1'2 P1g. 43 Fig. 45

•

a) COllllle 39 (al lIai~ ~our 500 N.

b) Comlle 39 (a) lais ~our 600 N.

a. Co •• e 39 Ca) • ais four 70" PI •

b,

Co •• e 39 -(a) • ais pour 8Q'N •icart type 'Zonal de

;.))~~y.

Co.upelat-titude-ve~ticale. / "

Écart type zonal de

v·df/d

T. Coupe lat-titude-verticale.

icart type 'Zonal èe

~d~.td:t.

Ccupelat-#<

,

titude-verticale.

icart t.ype 'Zonal de ,\~~./~y. coupe,

lat-53 1 ,

,

~ 54 ~1

• , 55 58 58 59 59 bO bO 1t

.

bbl

t ; l,

ôb b6 i!

671

..

(

titude-verticale.

Fig. 46 !cart type zonal de (U.oS./~X)~. Coupe latitude-verticalE.

Fig. 47

latitude-verticale.

Pige 4q Écart type zonal de S~D

•.

Coupe latitu-de-verticale.Fig. 49 Écart t'Fe zcnal de

fe-.

coupe latitudE-verticale.Fig. Sr) Écart type zcnal de ~.D~. Coupé' latitu-de-verticale.

'§

Fig. 51 Écart type zon~l dE (S.O.)

*.

Coape lati-tude-vertica le.Fig. 52 tcart type zonal de la somœe des dix

der-niers termes. COUfE latitude-verticalE.

Fig. 51 V*D.3a.~,

aU

niveau de 200~ ab.fig. 54 V.dt/~y au niveau de 200 .b~

'-67 . 67 68 6b 60 69 69 7] 1 !

!

1

,,

i

1

l_"

(

Iii

fig. 5'; ~~*/d li: au niveau de 200 lib.

Fig. 56

Fig. 57

Fig. 59

v.JS*/~ 1 au niveau dE 200

(U.O..s*/d x). au ni vea u de

~O. an niveau de 200 lib.

~

Fig. 60 f 0* au niveau de 200 ab.

Pige 61 3.D~ au niveau de 200 mb. ab.

200

Fig.#62 (~.D*). au niveau de 200 lib.

.b.

Fig. 6]

{!*DV.3.).

au niveau de 200 lib.F 1'1. 64 Éca.rt type zonal de

(!*oV

5

*) •• COUpé lat-ti tlldo- vert ica lé ••

Pige 6S v.c:HldJ au niveau de 20 lib.

: 1 15 1 1 7'b

1

F , 77 78 19 80 .81 82de

91()

Page

Tableau 1

·

Erreur due à la ttOllcature. 13·

•1

Tableau 2

·

Liste des ter.es calcul~s. 20 1·

1 1J

1

,

(

L

..

, l

\

(

'.

1 1 .. 1 Historil;4ua.

\l'€tude des états ~tatioDnairES de l'atlosphêtE D'est

pas chose r\cente en .~t~orolo9ie. cette ~tude s~ fit (et se

fait encore) . selcn trois La prelière,

diagnostique, se Odse sur des s~rlES d'otservdtions de

cha.ps tels les vitesses .~ridicDnales et lODqitudinales, la

teœpèrature, l'huaidit{ et le y'OtoteDt~~l peur idEn~if~er

les ondes stationnaires ~r'stintes et d~terœiner leur

~.portanc:e ,par exell~l(l, van Loon (1973». EncorE: ddns le

Ccidre de ctltte allproc:he, d'clutres utilisent ces données four

calculer certclins teLwes des ~uations qcuvernaot les

lIOuvements atllospb~rigues statioDnaires

Saltzman fi Sankar-Rao (19bJ), Sdsallori fi YouDljblut (1980) et

Lau (1919». Enfin, d'autres encore, tel Holo~aineD (H70),

uti~iseDt ces dOnDtl~S !Jo ut faire des calculs

transformations êner9~ti~ues

d'un

étatA

u~ autre.Il

estclair que les r~sultats ainsi obtenus d~pendEnt lnorm~meDt

1

de la ~ualit~ des dcnn~e!.

La SEconde at-!oroche ccndste

a

ut.1liser des lodlllesst a t iODDciires, lJên~ra~elleDt ëans

la

d~terminatioD d~s caract~r~sti~ues ~ea ~tats stationnaires.

'\, ,

Les travaux de CharnEy

&

EliasseD (1~4S), Saagc,inski (19~3,j

1

f

f

t

1.

et Wiin-Nielsen &' Detoae (1911) sont dE ce ,type. On };-rcblême St! {-osa.Dt alors est de,\-savoiJ; ~uels t~r.es ign~tEr Et quels

termes cc~serVEr dans l'ensemble

Il

sérait iotèressant de CODoattre l'ia};-oItance relativé

pour les résultats de éette simplification.

La dernitre apFrocbe tient A l'utilisation de .où~les

de cil."cullition g(fD~rdle (Gl:M), int~graJ!t nUI~.til.:juEalEnt alios

le teml-s .les ~~uatiots utilb.ant

ditf~reJ!tes ~atamêtrisations peur Ie~r{senter les ~b(r.oIOoes

\

de peti tes échelles. A~nEi ces GClts pa'rvi€oor:n t

a

si œuler l~climat et llcn peut alors detei.iner les ccm~osdntLs

stat~onnaircs de cc climat s~lul~ et les ~tudier. Cn aura

ainsi corriy~ 10 Frobl~.e du mangu~, de dcnn~es de la

premi~re clpr-roche. ~clr contre, i i Le sera pas toujours clair

81. ·l'on nt~tudl.e ~as plutet la cli/llcltologie d(s dittêreutes

trOJ!Cdtures si l'on ut1.1ise une méthode SiEctrclle, dCb

di 11 ~r entes rCsol.u tlcns 51. l'en u tillse un • (tnode, de

~rilles, des diftérent~s para.~trl.Satl.CDS etc • • Kdsahdra

&

,

al. (1973) et"'uayasll1. & Gplder (1917) ont rtê\llis( cc type

d'étude.

tn ce ':a.ui concerne le lr(lEcnt travail, nous nous

propo5~ns essentiellement de t~al1.scr une étude du ~rell.er

ty~e, c'est-&-dide dia9Dostl.gue, et de s'adresser au

problême de ,l'importancE

,

relativ~-Jlon-luléclires dclDS l.' ~~ucltioD du tourbillcD statiOnQàir~

tels Lclu et YoUnyblut &

." 1

1

•

f

i

,

t

1

1

-~--_.- ~_ ...._---(

/

, f o J,

Sasa.ori se sont inUcE!ss'S A ce ~~oblême. fiais, nous aV'ODS

i

~ujou4d'bui l'avantage

do~n~es de grande 9Udlit~; lee aonn~ee du niveau ~II(t) de

IGGE (ritst Garp GlolJal Experime.llt), uu anse.tlc globrll de

ha ute .dLEolution dane le t'e"~s ct l '$s"ace.

Hos r~sultats devraient nota.ment n~us dCDnÈc une id~e

de la valeur de l'approche linêa~re utilieee dans les

aodêles stationnaires fr@-citts et ,de l'orientation future

de la reCÀercbe dans ce domaiae, i.e. vers l'incc~Eo~dtion

de ter .es Don-J.iné'al.ces s'a v€ran t re lat1 ve.e Dt il .. ortan ts

ou, dans le cas contraire, vors une lIeiU.eure d~ter.i!&atio1i.

des "Forciny" et conditicns trcntl.êres. par exemple.

1. 2 l'r~.senta tion

les différentes ~tafes de DctLe recberche, le deuli~aa

-Chapitre donne le cadre th€origue et ~ratiyu6 nécessa~re

.

~i.e. la dGterll1nation des ter.es A calcul~r. les •• thodes de

calculs et les ~LreUtS possibles qui en découlEnt.

Le troisiême chapitre coctient une AnaJ.}Se des .chdm~s

de oase de ltiGE et (je certdins cha.Es calculE's. tels le

tourbillon et Id divErgeDce. NCUS les com~a[ons avec ce qui

est clillàtolog1gutlaent connu.

a

lEur ~ujet. Frinc;ipale.~ntPOU4 d~tec.iDer jus~u'a ~u~l point les r~sultats dES calculs

pour janvier 197~ sont repr's8ntatiLG de l'Otat "Dor.al" de

1 \ \.

1

1

1

" •

l'ataosphêre de jan vier.

Tout ceci

sU~ijoseles

donnfies de

lGGE rep~~sentEDtbien

l·at.os~h~rEdu Doi$

en question. Co •• e

DOUS

le

Y~rr~nsdpns ce chapitre,

ceD'est

~astoujours

le

cas,notaaaeDt

En ce ~ui ccncern8la

Yi tesse

verticale.

• 31

Joe CjuatJ:iêlle et dernier . chapitre .

p_rlsente

les

,résult4ts des c<.llculS -et

tent.

ara,

daDala

assure ob c'est0

>

possible, d€:

co.parer

ces r€sultats aVECce gui 'tait

e

pr'alatJ.eacnt CODnu

a

leur

sujet.•

j ;i • 1i

•

i

1.'

1

~ 1 ft

1

,..

1

j..

.

.

J

(

,

L

.

,,

\(

<\

5. .

HouS dt!finissoDs dans

1 CEchal-itrce

lES

~otatio.Ds~

utilis'es

sUbs~quea(.eD tde

.~.eglle

nous

ir(eisons les

.

.

terlles ~ui·seront eal~ul~s dans

le cadre de

la

ree tere

Ile.'2. 1 Dérivation des termes

Soit l'~~Il'ation vEctor:iElle

dll

&oa"nt en ccoJ:donnéesde pression

p:

o~

v

=V

p f ' le graditlnt hor i%o~tal;~

:: ut • •

~.l

,

la vitesss bocizontale,

W : dP/dt , la-

vitesse

verticale, ~ • yz , le ~€o~oteDtiel,5 ·

~.Vx! ,'letourbillon

relatifvort.,

1 :

fl=~~SiD~ , la cOIiEosant' ~Ertical~du tourbiloD flanCtaire.,

l.M ::

1 ,le

J:.tottelent hocizoDtal,et

(t,),J)

est la base crthonor~ale locdle.l

En considérant que

fi. •

J

+. t dltinit le tourbillonvertical

totAl ~t en prenantlé

rotatioDDel del'équation

J

J

l1

•

:j]

-, t !•

1

if

ir

i

(

l' \.

.

.

(1), ~.e. Xofij x (1), on obtient l'~yuation d'~volution du

tourbillcn. ceci nOU$ d?nne:

• ( 2 )

Sëlon l'apprcche de Saltzman t Sankax-Bac (1~o3),

l·~tape suiYant~ ~st de aoyennEc l'é~uatioD (2) dans le

temps, ~uis~~~. nous DOUS int~ressons aux

stationnaires.

Mous

d€Linis~ons ainsil'opfratEur

"molennedans le temr.s"

l

t/'1/ J.~ (to ) ::: 1jT l (t') dt' ,

tO''1/2

( 3

ùe

telle sorteyue

~=

1

+ j'... 1

Lu d~pendaoce de X sur t~ , le cEntre de la ~étiode ob

l'on ette~t~e ~ moyenne est r€~~l~: on n'ottiEndrd p4S le

•

.>

iOme r~sultat en jaDv~er yU'eD juillet si Itoo prend X

=

T,-la

teap.fra

ture,

t'ar exe.ple. CEe i xait. yueT

Cto) ;T

(t. -) ;mais la ditf4reoce n'est fas siyuiticative dan~ notre cas et

l ' OD peu t SUppOSEl: rj ue ~ ==

X.

si l'OD d~pli~ue l'o~ératEur (3) l l ' {guatioB (2) , on

obtient l'~yuat~on du tourbillcc staticnnaire;

·

~~Jt"

t) }l·VC~"

t)+W~~\+

f)=

~

(I ..

f)VoJ -

IoVO;x#'

( q ) .-,.

.

, «..

.

(

"" ... __ ", ... __ ..:- ..., .. _.-...<,..., ... ~ I l . ,. -'-" 7 cDaos

'4) , 00 -cl utilia' le fait ~Qe. )

_ f

x'f(

--

r-:z::"-XX

•

( 1 t Y' + 'l') • 1 Y+l'Y

+ 1Y'+

X'y'.. LQS guatre deJ:ni~rs texlles de (4) soat des

~.t,ansitoi'S.'

'EO'ir des ra.isonsd'ord-Ç~

pratiquetermes

te

lle.

ladur

(!e du fro,je~, cester.es

"on t ~t~ nfgli9~S. POUtle reste

l '

de ce ch.pitre. la SCIlle

de ces

c;.uatre

termes(sera

nct~e A ~ (, Butin, puisque l'on • y~ut,

attenit

l' ~'!Jua tiondt'volution du tourbillcn st~tiOQnaire no~"'zcnal, 4' i l no~

faut

soustraire de~(4) les

-ter_escoiresfcodants

a

l~.o1e nne . zonâle.

l 'fious l'~F'rateur

5. )

de telle sorte que 1

(r

"~)=

[Xl (if) -+ . X.(A

.~).

oft,1et ~ sÔAt'~respectiYe.en~ léi longitud.e et la latitude en

radian. COJl.ttaitelÈot

,ci.

l ' op€ratear (3)·, i ' cp(rateur (5)"rifie

.-{{X}] • [X} et [11] .. [Il Ct] + [X. Y *] .•

# '

Pour

dfterlinet

l'~~u4t1QAd€air'e,

i l nous taut et soustraire lE r€sultat de .\ "-lh

.i j j l '1

t

li

-ù

e'.

(

,

..

(4). OD c.bti&.rit liloJ:'&"

.. l ' ~,

a-r

~

{ •• :+l·ttV~i..+

lè-

V..~

*

,+u:

·.qS·). •

·W.~rzi

tw-!

Ô5 -

+d"P"

.

TI .

, 1 " ,,'w

*.

~

3 -)

*

= -

yt~

V

D1* -

J

~

V

D~

••(5·

Vtt

1·)'-

+A-, O"P'

'

~ •. t[(~~'XV<i)·).

•

~ ~~,.V"'*

•

H·XV~'

fI:'J

,- 6 )~. 2' D'~t erlllioons les ter les A calculer

.

Il uisgue tous les' terlll~S ~ \le l' 011 Ydrde son t

.0

yth!n~~ddns le temps, ,n<?us omettrons doréna:~ant de ,1~ noter;. t('

plus,'- four des· t:aisolls -jui' !ie1:~nt'

..

êclairéies dans le1

~roèhai.n Chap~t1:e,

lES'~erlle,s iIlFli'J~~llt

W etdlJE

dans (6).

-ne &&1:00t ~as considlir~s .. t1lf~n, ~têlnt d,onné tcus

les-

termes négligl!s jusyu-' 4 pres~nt, lti. 'caJ.cul du teraE de tt'ott~.ell·t loVxl~ n'est pas..

effect~~•

Les

donne'es

ù tili.séessont

d,u .oi.s -de janv lEt et onf ' '

-les a ainsi .oye~nêes sut

tout

le .oiE.~n 8U~pOSE qu~pour

cette p€:.riode ~/dt est 1l~<Jligeable. - LE:ls terles de ( 6) qui

nous restent s'ont; 'alcl:s:

8 1:

••

~JI:.v.

d~

..

u-ii-

+Vt:#.' .'

(u.~).•

n-

n

'11 T2 'IJ '14 '15 ,l (v*~

,.) - ..JëD.

(S'.

t.)*.

(7 )

+,t

D-

•

~" ~ + Tf-'t6( 't1 18 T9 T 10C.ilS

eUx

tt.raes ,.son t les SE:luJ.s # f:~Cepti-cD.

taite des c _ _ _~ _ _ ~'. _ _ ' _ . _ - : : : - ' _ , " o ',,-- ~'1..

.

..

,,

. 11

Jf

1 ii'

1' f i - , ,-, " , '-

.

J_'"""\", _ _ _ _ _ _ .. _._. _ • ...,,_ ... _ •• ,~ ... _ _ ... ~_",,--.. ~ _ _ , ' , ' 1 , ', . r "

~ ,~ ".

l i . >1-" 9 ·"..

-.

~~ ~ .. :;..

t~~.es' traDsitoirës, ~ui

devraient

~Yoi[ua.

quelconque

i.portance selon le~ analyses.

d

"chelles aceè ,t~esfour

.leslatitudes

.oyennes,

et les ~ch~.Ù.esplanC!taires',

co ... e

on fellt s'en al-erce!C'irdans

le tI:oisl.~.ecba~itre

de

Haltiner&

Willia*s(1~80), si 1'00 cODsi~~rcleur aodtle aoyenoG

d~ns leconsid~rations lors de la

t~.~s. Nou~ reviendrons

sur

ces ~\" ,

~ • .IIi '

aiscllssic:n }olcrtall t' su.r les

r~sultat~,

dans

le dELnler chaFitrè.Nous

noterons CES dix (10) terles Tl' l '110res~ectiveJllent, selon- l ' ordre Fr Cs eot € dans l ' fgua

tioo

(7).2. J Ai'IlJ:oche sl-ectrale

\.

i:'uisgue

nos dcnll(eE ~taiE:ut 91ohalEs, il nous a sea,blGDaturel d'utiliser

Sfectral~'au

rrobl~m~d'analyse, en ce

sens gue

nous'

a'Q~s travaill~ avec le~repr~senta~ions

seus

torlle

de sph~J:J.'jU~S des challll?s de' base ..transformation ~ ell cocfticients

erreur

~Uis'1u' i l nou~SOlllllles

d'narlloniquGs

Il

est

clair ~ue laSptctLaUJ apporte

une

faut troD':I uet

le

d~Yeloppe.eut harmonique- 'juelque part. !lar

contJ:o,

lesd~r i ,,~es

de

peuvEDts'Elfectuer

'.

eX4cte.€ut'eu"

utilisa~t dos rê~l()Sde

rCcure~ce, ~li.inantainsi le

besoin defair€

4~pel ~ des -dffférenc~s finiespour

'"a1uet les 'Haut

les

coapOs8Dtes la

---

... ~ ~~ .... ~~ , .... --..-

-

"

. l,

Cr'

- ! • lU

J ,> , 0 ! 'v(

'.

1

~ f !.I.

10ütt sont.

pas de

vrais scalaires Et pÊ~Yent.Qtre

discontinus aux' pOl~15

(u et v chéLUgeolnt

sutitelEDt d'E signes, '

En tta~etsant

les ptles).

ceci peu\ causerdÈs

pro~l~mesdu

type

phêDo.loe

deGibbs,

i.e. lIauvaise reprCsEbt~tioDdes

dl ••

ps,

non

s~ulellEDt aux point~ de discODtilluit€s , '1Iai$partout sur la

surtaceet

ce,guelgué

soitle

Do.bre

de~,

,

Pout

re.'dier àcela,

on utilise les Vants ilaJ8s U et

yi qui eUI soht cOJltinus aJx

,pOles,

ljuEl'lu8 soit u et VOt ,CeS'1ents'soot d~f'inis de

la

façon suivantE:• (J =:

II

cos

~,

V • vces

cp_

Dans

lerestant

decette sectiGD,

nous'disc~terons plus, sp~ciÎ-fiqu,ellent, cett.üns sujets ayant

trait

a

lei.'"

$pect:rale.

a)

HaraoniguEs s~h€tiques- (de,urtace)

I.es J:aaraooiques sfh.€J:iljuQS de

surfacE

d' crdee Il et def onctions "ro~re'S

du

Laplaci'~n rdege~ D, sont

les

hoçizont'al en cooJ:daont!es sl'h~_ti'J~es. teci signifie gue

oC

-n CD + 1}iL

Y~

,f

~(

cos~d

J •

a"eos'1

~01

,a

est

lerayoA

terrestre.

,1.e a est

tixf'

ddnsles

,

-~t'or91o':liql1es t ~ a. Plus ~r'ciscaent,

.,

. ---;--- ./ t .a )

ets.i

~

• ,

".in~.

Î '..

1

-41P~. 5_11

...

"'

l'expresioD 9~D~rale poux les Y

n

est:Y"" n

=

e "'~ tl~ m (51.0,) 'tOs )

~

2 œ/2 n+1 D13: (sin~) ={(20 • 1) (0 - .)

'E

(1 7'"1.) d ~:; 1}l

2 (n + Il) ï 2W! niLes

P:

sont les pelynOaes de Legendre associ~5 de lapre.i~rE! eSilke. 00 voit, sElon (9)'~ ~ue la !Epr~SE.Dtatlco

lon9itud~nale d'un d~v€lo~~e.ent en série d'bar.on1.~ues

sp~r1gues est une s~r1.~ de Four1er et que sa IeFreseotation

latitud~nalE est uoe somm~ de folYDOmes. L'UDJ.C.l.té du

W1

t ,u t que l ' e Il S eDIt l f: des 'il'!

est une tasE ortbo_ncrl~e ( i.e. les

t;.

sont crthcgonaux et"

de norle 1 ) sur l'EsiJace des tonct.l.otS contillues complexes

sur la sphùe.l IUlIi de la norae L et du prcduit scal.ure

< •

>,

définis de la façon suivante:<

f • 9 } • lin-f:

dA

1-:

'7-

f.lt<

'Î

1

9"1'\Y

1

1/2

L ( f ) = « f

, f »

( 1 0 )

If! W)' ;; (

Av~c

cesd~finit1.ons,

on cl~ue

<YVI,Y~

)=~""d"'(f'II1

d'oft L( y;)

=

1 pour teus n et 1 enti€rs, 1-1' nb) Troncature utilis~e

J

La troncature utilis~e pour ~tudiEr les Chcl.~S ~e ~ase

<1:)

,

1

1

•

Est une T-38 ce ~ui veut dire ~UE n

=

tI, 1, 2, ••• ,JE et• =

-n,

-D+l, ••• , 0, , n-l, fi l-0ur tout n ent.l.cr.~ar dét1nitions des polynOae s de

Lt!gendre. c~tte troncdture nous dontE UDe

"

r EtJr€St;ntà tian ad~quate. En etLet, sU~f~OSODE ~ue l'CL cOLDaisse un

chawl-sca~aire l sur une certaine gr111e latitude-longitude, sur

Wle. surtace de fressioll S. A t-ar tir de X, 0 D d€te run e Sei

pro jectioll sur l'enselllle des

,

.l.€. OD calcule sare~réseDtat~oü eu termes d'bdlmOLi'iues s}-b'ciques (US).

Cette frC)€ctiou X' est

"-Jd lJ

L

L

lY1 WI 1. '=

Xf1 y~ n=() 11=- n 11 ) ~ , '4,m> • lWl =<

X.,

UDf' e .u t d 1 0 r s .. d~ la tà~on sU1vdntE, d~terlline[

l'ecreur comll1se cu tron~uant le dlvelcf~ellent:

Is

(le - X ')2.. dS'E(

x,

3d) = ( 12 )Le tableau SUlvant douoe les' valeuts du ça~cul (1~)

~our dift~rents challfs à dittéren~ niveaUK de pression,

•

13

(

est une abréviation de triangulaire.

---~---1 Il l "-1 Il U(500 Eb) 1 8.33" 1 1-18 1 1 1 1 V (50 Q Il!)) • ~O • 6 " 1 1 1

1

11 ---1

1 1 10 lib 50 C ab •- 1

1

I---~---1 1 1 1 1z

1 • 123 j • 2 ~7 ~ • T-2B 1 1 1 1 U 1 3.4i 7 1 2. 98 ~ 1 • 1 l' v

1 17. 5 , 9. 35 " 1 ., 1 1 "---1 Il , 1 T-3B Il U(500 lit) 1 1.59" 1 Il 11

-Idblecl'U 1 : Erreur dUE A la trollCatur~

'.

L'erreur ~ut

u

avec T-)ü Étant de l'ordrE dE grandeur de l'errEur d'obs€rvat~cL, c'est cette troncature yui a ét~retenue. De plus, en co.parant u(SOOab) FOUI 't-H, 1-26 et 1-38, 11 ne se.nlErait pdS 'ju'augmEnter l'ordre de la

t

troncature au-delc1 cl~ T-3ü soit rentaLlE pUiS<jIJE ceci

1.lIpli';iue beaucoup plus de calcul !Jcur uo fEU ~lus de

pr~Cl.SiOD. Si l'on enlêve le tel:.e "aeyeoue de surtace" au

gêopatentiel Z, l'etreur sur CE terat. est rtlativElient du

aê.e ordre

de grandeut

qUEPCut U

•

.

~.C) D~riv€es ~ar ra{Jport 1 la latitude et la 10ngi tude

"

Supposons ~ue l ' 011 ai t un chaD" C d 'fini su rune

(

surface de pres,sJ.on donUEe. Si C est c:cnnu en tant que s~rie ,d'har.oni~ues spectrales, les d'Liv€es de C ~at raFfort à la

j

...

(

latitud'=l et la loD-1.ltud€ pourront ~tL~ ~valu€Es Exactellent.

En effet, si

c

=

Z

c~ l~

, 0,11 alors:: Z

imcV: yw:'

,i. e. n,Ill VVIet ce, .. aL: d~.tinitioD de C ~t des y~ •

...,

i l c~ , ( 13 ,

De plus, si l'on trav4.l11e avec uoe trcDcature T-3d,

cos~o C/o~ sera repI:~sent~(! par ur.a T-39. En Effet, si l'on

d '1 u

e.r

=

S.lnf '

ccsf.j

C~

=

ccs~dC

r

( 1 If ) ! ais,/

c0.rcr

d

X: •

(nJ

l)é; X-'i. -';1\ n Et\4'1. m Yn.-1 l'WI 4V

Y" =t

0.1- -Ill.)

1/2. 00 t:"4îF-

1 ( 15 ) I.·€~uatl.OD (114) devient dCllc 39 nt donc,cosf

àc

~

L2

EV. 11-0.--0'

ft=

( 16 ) d(

15

00 u' = m~[ ( D , 3d )

YI\ .nI

-(II + 2 JE:Y'fI+i L YIIO+i 1 si 0=111)

et Brr. Il = (n +

2JE.~

C~,-

(u-

l)éV'lC"-' \'11 \'11 Cs i n~. €t n <J 6)YI\ l'YI

- (0

-

1 )E.f1 C"_I Isi n=38,39)Pour connaltre "C/o~

,

il sutfira donc d' ~valuer surune gr i11e latitude-longitude cos<:v

d C/,,~

,dcnnêl'équ~tioll (16), et àe diviser le r~~ultat par ccs,? • Sur

cette IJrillE, le r~sultat sera alo~s eJact.

Par elemple, le tcurbillcn relatif est, en terlle dE:S

~

vents iœages, donné far la forlule:

Les deux terll~S dans Id ~dIenth~se sont €valu~s ~dns l~ doaa iDe spectrlll (1. €. espace dES f 0 n ct i C ilS S ~ h ê r i ~ u es) et la di,vîslon par cos~ Feut se tal.re, soit sur une grl.lle latl.tude-louyitude, soit en cOllsidérant unE apfIOliliaticn lill'airE de l ' oi-eratioD l/COS'L<f cOl1ae le su~yère baer

(1981) IV01.I AH>endi,ce 1 ~Qur ~lus de d~tails ~UI Ct:=th:

lIl~t hode). Bella J:':j uons gue pOUI

J '

p

la dErnière approche a ~t~ rl!tenue , tllndis ~UE l..,s ter Iles L, 'I " • ••

•

'110 furent calculés selon Id t' l E liê te a H.[ocoe.Pour en SaYOII plus long sur la lI€caniq UE de

aétnode"spectrale, pous SU':l'llLOLS au lecteur d.e 'coDsu1ter le teltE de B~laDd (l'jt:lO).

\

2.ij Calcul du toorDilloD c ,

(

1

(

\-(

16

Co,.e nous l'avoDs Il'entionn~ dans lei derDiêrE St;ct1on, le tourbillon a êtti ccilculé selon la lI€thode CitE "dE Baer" et dans certains cas il tut cCIII~ar{ avec celui ctter.u avec l'autre aéthode de calcul. ReœaI~uoDs ~relliêre.ent ~u'~ la lod9ue, la méthode de Baer s'avêrerait Flus ~conoIl1~ue puisyu' el~e conSl.ste essEnt ielle lit:: nt cl éV al uet un E sêr le de lIatrices inverses, toujours les .Cacs, et d' e ttectuer ens'{1l.te UJlt:l serie siaple d'op(i[c1tl..ons al~~tri9UEs, le tout

dans le dOllaine spectral; deulitlaelllent, la ditt~rence entre les deUJ tourbillcns s'dvère Htc glogalement dE!

a

10%,pro l'os de u et v.

1

Nous savous d~Jc! que le résultàt du calcul d'une dérivée sur uDe grllle latitude-lcn91.tude SEra eXdct (section 3c~) liais ~aI ecntre, la fco")ectl.on dans le dOlldine:! spectral dE cette tefiction ne le seca ~as n€~essai[elllent

(par exe.pl~, si Id fantion 'est discol:tinue aUl ~~lEs).

ce sens, les d~ux tourtillons sont aussi 1-r~cis 1'IU1 ~ue

l'autre i.e. ~1o d'erreur relat.lve. Quand cl sayoir fcur~uoi la fonet ion seral.. t ~iscont in ue aux "Oles, i l sU ft i t de

(OV/~-CQsz.~JlJ/~) ne tEne pas ~ zero

aussi rtifidelllent ~ue cos'l..6f en s'aa-1-rochant de 900

1cttitude, c'est ce ~ue nous aurons; c'est En tait ce qui seable se

f

pclsser. cdei n'est FolS trop surp!: eDolDt "uis 9UE U Et V sa Dt

des représentations 1~R~~§ de cbaDfs ottEnus Fa~ des aêthodes d'iu.terf.oldticlls objectl.vQs sur un EnsEable de

,

17

,

points de donn€es caract~ris(! notd.llent ~ar sa rareté daDs les régicns l-olaiJ:es.

Le céal.cul du tourtillon avec les chalEs nOD tron~U~5

(donc,

les

données de base) en uulisant des diffêcencesfiaies du deuxième ordre, nous illustre encore pl us

claire.eut ce comportement quasi-aiscottinu l'rès des pOles,

co •• e nous a.vons pu nous en rEndre cOI~te lors d'une s~['i€

de calculs (non ~r~5EDt~S).

Mt.e si l'enSEmblE des lJ0l.nts de dODDIES i1vdit et~

eDcor~ flu$ dens~, il '1 durclit encore eu l'Erreur induite

l'ar la troncature sur U et V. Pour yeir pourquo.1.,

donSid~rons

la po.lrtie non-diveI:gente du VEnt iaagE, (U"D' VtII) )sur une certaine surface de 1-ressien. Alcrs,Dous savons

C;ju'il elist€ une fonticD de courant

i

telle guel/c0St9 (U riO , V"p :=

r

xV1f

-1/ (acos~

,(-CoS~

0"1'

~~ ( 17 ), -

) o~c)A

d'o~ cl (U "0 ,V~ ) ::,-cos~"~

,d~

).

.

d;""

c\

~r

·V~·

De pllls, le tour1:11.1.on CEla. t i f 'est tEl qUE

j

Cette dun jt!re re lati 011 e,st si.plit~Cle dans UD c.ldre

-spectra 1. Si l'on a que

,

.

,/

alors on aura gue

tels et a fUll). Vrp ) que

u:=[-

(n+2)(:;~,

1'::.

(D- 1)f:

1~-1

,~.

ia1': .

!f'""Si "aI contre, on a qUE

(O~ "~

)!~

( 19 )(si n= 1 _1 ) •

(si n> tlll)

l

, i.E. une tLoncature I-H,

le développeaeot de a Uns> sera cAaD<J~ pour les cOEfficients n=N, lf+l.

Dans ce dernier cas,

"

Dans ltOS deux CclS (18)- C19) et (.20), "uisguE

soot des

.-

bar.aniques, l'É~uclticn,;. V

IlU~~)

•j ·

v'1JJ

( 20 )

Vtl

les Y",

( i l )

telle 9 ua

.5~.

-n Pl + 1)/a.'1o~:

est vérifi le far (17).~dl.S

dans la prati,,=! ue, CE n' est l'as ce yue nous ef tec tuons. NousDe trOIl'1UODS pilS le

d~YE~O~pe.ent

de3

ou deiJ

.ais plutOtcelui de U et V. SUilPosons que la troncaturE de U"o est 1- (M+ 1). Co • • e 011 le yci t da DS (19), U

""

~ d IFend alors de"'\>:t.

sais oncore selCD(1~), ~e

1>:z..-

ct€erai.t un19

T-(H+l). Pusque UnD est de ta~t tronque avec t-(Ji+1), 11

felut Ijue la relatien (lS) ne soit pas exacte.ent veriLi,ae.

Ce gen~~ de tac.tl.que aboutit dene à UD autre type d'erreur

(celle-ci ètant d'ordre th'oriquE nE peut CltrE CU(IiD~e) • OD

tJeut s·eD sorti!: en tronquaot Ut., à 1- (11.1), d~ter.iner

ensuite

J

et de l~1,

en tronquant leur dêvEloppe.ent respectif à T-I et fiodlEJIeut, conserver U:u" dC!tErliD~ ~ar.olJJ

(20). L.a dift~rence Entre 0110 et 0':' est ~etitE CQE l'ordre d~ 1% globalement) liais elle assure la v(dficatioD de (20) et

(oi 1), eontrai~ Emeut " la' situa tion d~critc pluai belut.

Be.arguons que tuut ce ~ui Vit!Dt d'CtrE .ectloDD€ dU .sUjet de

J

et delfJ ost aulsl. éll-pliquallle liour ladivery~ncc

D et la focction de l-otentiE~

y,

elle-.ê.e rEliéea

la di.vergence p.u: l'{:yu<ltl.onDar:tJ'

saut yll' i l faudra alors lIodl.tier le vent llla~E divergent' lI(ridionnal VI) •2. 5 R~ca fi tula tion

1110 us terill.oons ct:! ebCliJ Hr e par UD

rêcapi tulatit Ut!S dix teUes ljue l ' CD re tient dans

l ' ;;guatiou du tOl1rtilloD stat~cllDaire non-zonal. NOliS les

(.

(

,,---_....---.,.---

....---1 1

•

CAB'ItSlEN S Hi !",l~UE V liTS IMAGES

1

Ij---~----~~---, 1 ., 1 . \. S 1 1v·l"

o~~/d~ 1 1 1 1 '1' 1 Il 1 • &1 1 j J - - - -... - - - .... ---.-,- ---- ... --- ... ---~---I j 1 1 1•

1•

1•

1•

1•

1•

1•

1•

1 1 1 1•

•

1•

1,

•

1 1•

1 1 '1'2 T3 T4 '1'5 '1'6 '1'7Te

'1'9 Il Il Il ~v·

d

t/d Y 1 1 . 1 1 j - - - -j Il 1 1 Il j,---_.-._---1

Il 1 1 1 l'-è~5·1

J

y vè/ ad.s

./~~

1V~

la.d

S

./~

1 1 1 I I I' J j - - - ----1

Il 1 1 1 Il (Utd3

t/d

x)· 1 ( u·G>S*/.à,.,q·,(

U·dl./J).).'

Il 1 accscp 1 acos*'~ 1 11---1 Il J 1 Il , J _ . . -Il Il Il l.dee 1 J 1 i d4:! Il Jj---Il l , Il t Dt

,

1 1 j , - - - - - . - - - - ... - ., • ..:.__. -Il j j Il ide. 1 1 1 a j - - - ... - - - -.. - - - -... --- ... --1 , 1 T 10 Il Il( .5.

Dt)*

idee 1 1•

idee,

1,

1--- ---1

"', \

(

cl

.21 • 3. 1 Gêné.t41i t~s~tilis4ES pou.t nos calculs proveDa~ent de l'exf€rience IGGE,

plus prèciséaent, les d()Dnée~ du niveau III(b) de FGGE. Tous

les chalEs sont d~fini~ sur guinze 9I111es .tectan~uldires

latitude-Ion9itude ayant une s~paration horlzontale unlior~e

de 1.815 de~r~s. Les quinze 9 rill.es corresponJent a lU

yuinze surfacEs de fression

,

hs~ uellesap~roxilativeaent dlstribuées un.1.tor.~.eDt ' en altitude

gC!Qpotentielle,

a

tous les ~euJ k.ilo.Ures, si l'on se fieaux donn~es du

u.s.

Standart AtmospherE (1976). c~s niveaux,de pression sont: 10, 20, 30, 50, 70, 100, 1!O, {CO, 250,

300, liOO, 500, 7QO, E~O et 1000 lb.

Si l'on consulte la note htcbniguE du ECIU'F (EuIOk'ecUl

Centre for ftediUJI range Wea theI i orecasts) sur le syst~lIe

d'o~s~~vations et d'analyses guotidiennes durant FGGE, i l

est c.lair 'tue les dcn,,€es ont subies une certaine torlle

d'interfolation-anallse objeative; ED fait, c'est une

aethode dite "d'intelpolatioD optimum".

pe plus, certains cha.ps du niveau III(t) n' d~couleDt

pas directe.eut

d'cbservatiot~ mais ~lutOtd'un

proc~d€d'iDitialisation dite "pat .odes norlaux" EftEctu~ suc un

(

i

L

'C' Est le cas peur la vi tesse

telDpCirature T et l'huœiait~ rElative ~ •

22

vert~calE u) , la

PuiSliuE

0\

'D'estpas utilisé dans les calculs, lieus' n' en FarlEIous r1us. Les

au tres chalps gue nous avons' reçus, 9ui I l ' on t suti 9u' une

.l.nterpolation objective, ::;ont u, v et

lé

g~opotentielz •.

3.2 Com~aI:aisoos cli.dtolo9i~uEs

AVliO t dl Effectuer les calculs de T l ! Tl 0 a VE;C ces

ùonnét:!s, nous les avons d' atloL'd ~tud i(es d'un poin t dt! vue

cli.atolc~~~ue pour s'assurer ~u~, aans la IEsurE o~ le~

donn~es cliaatologigues du Illois de janier SOlt cennues, le

lIOis de janvier 1~1Y D'~taient pas trcF anoJ:lI1al cu si c'est le cas, COmm€D t l' ~tdit-l..l? De ~lu.s.. cet te cOlpaJ:aiscD DOUS

fou.rnissait une certainE forle de test sur la valid.l.tt;l de

l'analyse spectrale, luisgue l'on 1 a de fait utilis~ l~s

cha'FS aDdlys~s.

Les ense.bles c:li.atO.1.ogiyues I1t.ilis~s oot (!t~ ceux de

Nevell & al. (197~), van Loon & al. (1973) et Oort et

Bas.usseD (1971). Nous pr~seDtons dans le reste de cette

s~c tioD les résulta ts de ct::t te com~ar aisoD.

sais tout d'abord, une note sur lES I1raJ:-hiques

prOseDt~s. Si l'OD COUDait UIl( cha-E, C sous la torae de ,,~,

'j.

soa.es d' harllOllil,jues srh€rigues, on p eut aSSEZ fac HElleDt le

.<

"

c(,\,~.pJ ~ ç.,(~,P)

J

\

( 22 )

Dans (~2),

c.

COtreSfond à C>i, • CC] et las C'/'II(<9.,,) et ~"" sont resl'E:tcti vell~nt les ilJl.,litudes etcorrespondants au QÇla.bre d' oode a du d'velo ppellen t e.n s~rie

de_ FouriEr de cC cl la .Latitude

cf

et l'rEssioD p. Ainsi, nous pr:~sentoDs oota .... nt les -3capb.i!:iUes des allplitudES Et despa4ses, •

=

1. 2, 3, de certains challJ::s. NotOlls de t'lus (jue~~. ~ositi.t vers l'est, nous .lcn.ne la i-0siticn du a4ÜIIUIJ ùe l'oode ayaDt \ollore d'onde l i .

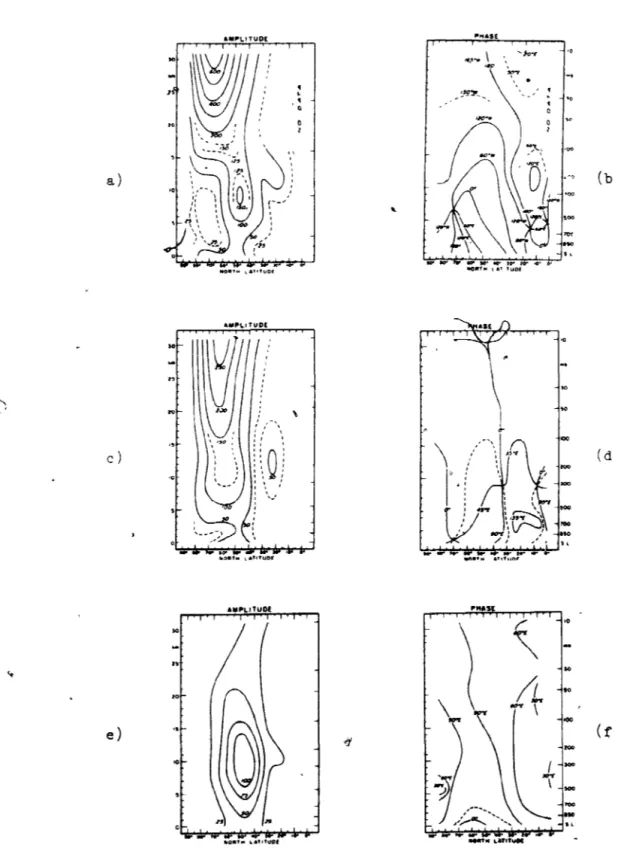

Si 1'00 se r:'J:êre ;1 Yan l.ooll(figure 7) ·on y

trouve-) .

*

\

ra les graphiques de

1"

~et ~d.l.JlSi I;iUE les EbasEs iui .1.eutssont associitts, ad ic~ la notatio" E!:t en accord avec les

~quivale.Dts àlour FGGE SCQt' UfI,odui t~ da.Jls les ErochaiuEs pal,:i t!S) •

ilre.i~re.Qn t, les donn~es de va Il Loon se

Cl limitent

a

l'a •• ispblre lIord. Dëln~ les r~9.ions cb 14 cClipa raison .est

'iX>ssible" aD a' .J.!,&l:çuJ. t tQU t d' ciuord gue lt::ls aar l i tudes de

lGG.e ont.LES .th~s sttuctu1:QS de base: Feur.l:,e nOllbre

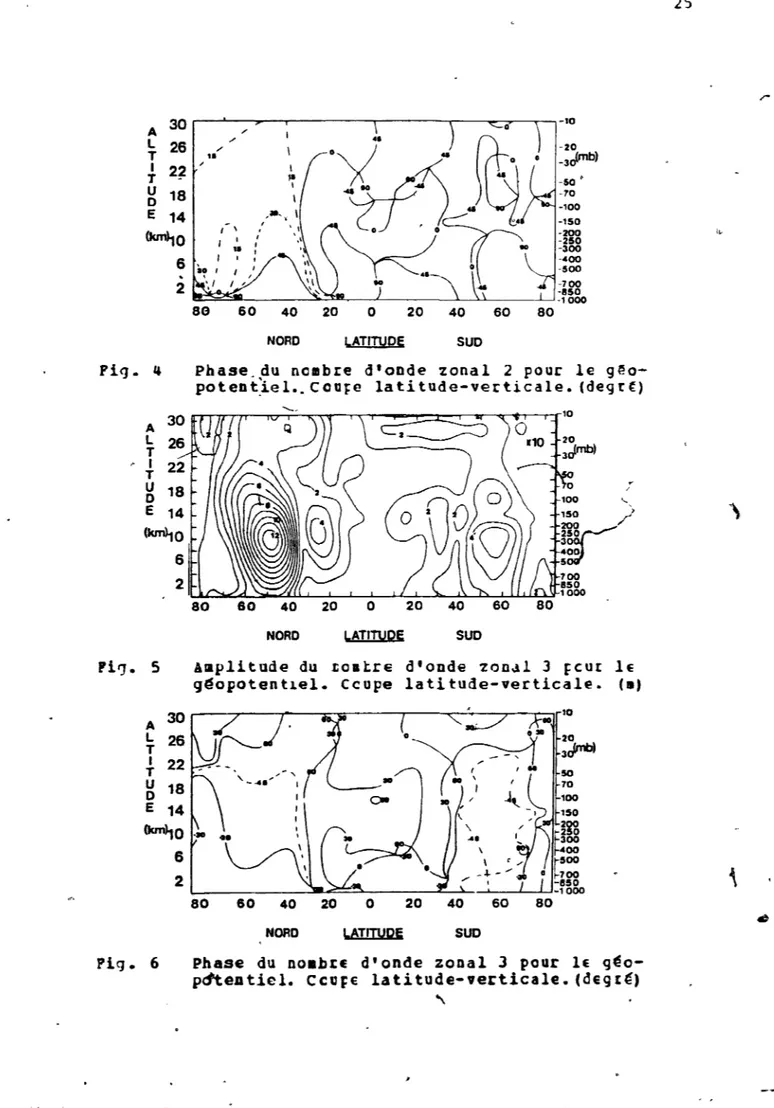

-ù'onde 1 Ifigl1re 1) 1 un tr êz' f 0 J; t _axiaulD d"DS 101

lta d '<Altitude; tJour 2.~ nOllbre ô'(Judl! ~ (ti9urE 2) r un fort

lIIaXJ.IIua ~ ~O BD, bS"~ IIIt !,lD 110 xi ... lia, seconda.u:e dans la

t6gion yui , on loe Hirra,~.ç9rr:'Eapouù au •• ui.QI- du jet

. \ 1

.'i

,11

,

1

11

1

(

~, A 30 L 26 T J 22 T-u

18 0 li 14 ~O 6 ':1 2.NORD LA~ SUD_

Fig." l.plit.ude du

J:cltre

d,·o~de zonal t'feur

le 9~o~otelltiel. Ccupe lat!: tude-yertiealt. ,a),,",-, -

--A3Ct

L 26 ., T l 22 T , U 18 1 D 1 E 14,

(~O 40 20NORD LAT!TUQ~ SUD

Fi~. 2 Phase dll no.bu dt onde ''lona,l 1 pour h gC'o-potentiEl 1. C<;'U,E la~i tude-.erticale. (dEg tf)

A L T 1 T u 18 D E 14

(kln"'o

Pi",_ 3 6 2 80 60 40 20o

20 NORD SUDAlpl.itude du

Do.,t:t'e

d'onde %QDal.a,

-lOIr leg~opotentJ,._el. çca~e la,tltude-vertic:alt •. , (a)

'. 1 , ;' 1 1 ~ l -1 <

Fig. " A 30 L 26 T , 1 22 T U 18 0 E 14 (~O 6 2 P'i'J. 5 A 30 L 26 T 1 22 T U 18 0 E 14 ~o 6 2 Pig. 6 r - - - - ' - - - y - - - r - - - r - - - - , - - - . - - ; : r - - , - - , - I O -50 • -70 -100 -150 -200 -250 -300 -400 -500 -700 ~~~ ... _ _ _ _ _ ~~ __ --~----__ ~~~ ____ ~·850 -1000 80

Phase.ftu nombre d'oode zonal 2 pour le g~o

poteot.iel.. Ccul=e latitude-verticale. (degrl)

' - .

~

/

'-20 40

NORD I.ATID.!QE SUD

Amplitude du J;oatre d'oode zOD.!l 3 feu[ lE

9~opoten hel. Ccupe latitude-verticale. (a,

10 20

3Jrrbl

50 70 100 150~m

300 400 ,500 t~gg ~1000 80 60 40 20 0 20 40 60 80NORD I.AT!nlI2~ SUD

Phase du

no.brE

d'ondezonal

3peur

lE g~opdteAtiel.

CCUfElatitude-verticale.

(dE9I~)"

25

,

\

(

---(

... LIT\JOf " , a)..

MOI" .. lAlO'UOf ICI \ c) JO JO e) '0 '-MAIt '"J~ \ '10 .. .'" 'f"".

,,~J!1~_ .... ~;\\,

'6~

1-"1~

\ '00 '00 ""...

.00...

110 L:: ... ~_H ... ,.,_:!=-t: ... ,., ... ~ ... :'": ... ~ ... ,o.,i .. ~" "" . . . f,1"n' l'"A5(

"\

r '0IL

'0\

...

- \ 000 100 1-....

\ -(b (d (~Fig. 7 L.~yuivalent des figures 1 â 6 [Epris de

l

•

(

,fI

27

zonal, c'est-A-d~ro 2UO mL, l~oU. Pour l~ nOlteE J'oDd~~ j

(fl.gut:t! 5), le IIIcuiliUIII <:.3t au nLvedU du courant jet IIcl~.3 A

mar~uê. iour

ce

dernier nOlllbre a'onde, van Loon ne SEmbleprat~quement pas illustrer ce llaXl.lIIUIi secondau:e. c::'

-~

s'a~erçoit qu'elles scnt plus 9tdndes four FGGE, notamment

le .ax ilium pour

.,1,

qui e.-;; t de pl us de t:JOO ID,cOllpdrative.ent

a

plus de &00 Il ~out: van ~oon. Ce qui est le"lUS rellar'iuable dans l~ doux cas, c'est la FrOpd~atloll

déccoissdote

a~s

ondEs~s

le hdUt, flus leno~Lt~

d'oude'est êleyC, ce gU.l est Dorllal, les' nomeres d 'ondes '.lev~s

~tant

coinc's

sous ld troEoFa~.-;;e (~barney&

trazin, 19b1).Si l'GD se J:Ciitre aux yrapüyues (,lE

fi

et ~t J eour van J..oon(figures 711,7e). f:!t EGGE (fi~ures 1. et Il), ~n !'apErçoit '::IliE:

les aaxilluas yenchellt vers l'ouest en .cntant en altl.tude au

nivedU d.-s latituu_e:::s IiOY~IHH!li.c:eqUiCorr4:is kond justement A

des

ondes se i'rCiidgeallt'V.rs

le haut.-- - 'C'ans CEtte 1I~ler~gion, et eu fa!t ~ feu ~rês

l

toutES les lat~tuùQS, lesf

lignes ue ~.3(fiJure b) sont pr"t~yU4l;!Ileot vertlc.l.lEs, d~ b ~ 22 kil, un phéooaênt!

eXrli~u' da.u~

H.1rota (1911) Et Cb.arllliry &1

Dra~iD..Dne

caract~risti~ueint:ressante

est le Gaximuilsecondaire que

l'ODtie.ble

t,cuvet ~ourZ,

auniveau

del"qU4teur

a

prêsde

JCJkm d

'clltitudt L.a raret~ desodODn~es

J

-JI'aphigue. Par contre, llusieuI'f autrE-f> cba.p~ tels Z~ et

la variance dé v (figure lO), sont car~c~ri5~s par uu

1

aali.ua secoudaire dans cettE r~gion, .ais là Encore la

re.ar~ue SUI la raretf dES donn~es pOUILait s'ap~li~uer.

Finalement, si l'cn regarde l'ht.isph~re Sud, lion

sl aperço1t ~ue les nomtr~s d'ondes 1 et 3 ,ossê~Ent des

,

250 . t ,10 kA). Les.alimUIIS sont €vide~ment flus ta~~les ~ue c~ux reDcontr~s

dans l'h~mis~Q~re Nord, fu~syue l'on se retrouve en ~t~ dU

sulY et ~ue l€: contraste ùe telltJ~Iaturt NOld-Sud 'i. e,st

fortellent r~du~t. D€ ~lus, l€s ~bases nous disent gUd les

00 des b'E se pC0l-agcnt la vetticale dans

?ollllle tout\:! l€ 9~opot~ll h e l DE IGGE ilE fEaole tJas

.:t

trop eh ùGsaccord dvec ceux de van Leon, dont les données

sont une IIIcyeDue de ~ ann~es ùalls la troposl-hêre et de 5

annees ùans la strc1 tosphêrE.

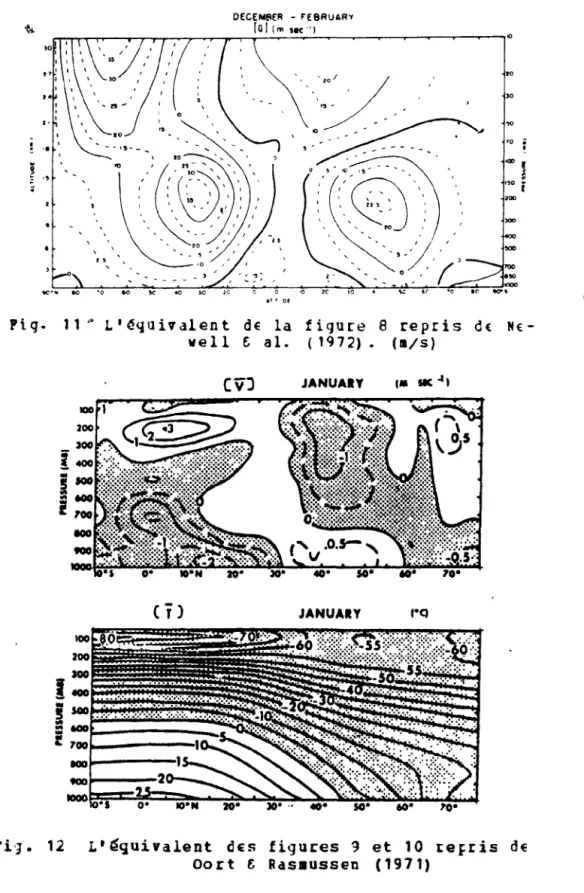

Si l'OD se r€t~re lIaintenant

l

Nevell& al.,

pour~tudier u~ (les graphi~ues corr~s~ondants four ceux-ci et

fGGE sont

resvective.ent

lesfigures

11 et 8). laéncorc

onre.a.ryue lJue le .axillum contenu dcins lES donD'IS dE iGGE est

un flOU plus ~lIportant, &ais d'uil .ontant peu inquiétant. Le

aaxiau. du courant jEt 4 ~OO at et lO·~ est de q2 _/5 ~our

~ lGGE et de 38 II/S pou~ .~v~ll , al • • lar CODt~E. si l'on se

(

L

A L 26 T 1 22 T U 18 D E 14 -20 -3Jr'tb) -50 -70 -100 -150 ~O~i

6 2 p'iq _a

A 30 L 26 T 1 22 T U 18 D E 14 40 2Q 0 20 40 60 \NORD LATITUDE • SUD

-.00

-500

"oyenne zonale d@ la vitesse lODgitudiodle u. CouFe latitude-verticale. 'mIs)

-50 0 -70 -'00 ( \ -'50 (~O 0

l'

.J :~g -300 Pig_ 9 A L T 1 T U D E 6 : 2 L~.L-.JL...~...o...4.<.o:âii1ili;W~~oe;;;~.a:aiiiliiidtd.~3-8$0 400 -'000 80 60 40 20 o 20 40 60 80 30 26 22 18 J4NORD LATITUOE SUD

~oyenDe 20cale de la vitesse .~ridicnDale v. Coupp latitude-verticale. (m/s)

•

r10 -20 -3J!nb) -50 -70 -100 -150 (~o=m

6 2 Pige 10 ·.00 -500 -TOO -8S0 -1000 Ba 60 40 20 0 20 40 60 80NORD LAIIlYIilE 'SUD

!oyenne zonale de la teaperature ~. Ccupe

latitude·~E[ticale. (de9r~ Kelvin)

..

<.

(

1

.'

-.

! '.~

".

.,

, \ 10 ...'Q'-' ,

" "0--"

1 1 l " , 1 • L \ \ ,..

, l ,~ _ " " \ 1 , ' , ... .. ~ - ' 1 , , ~ ?O 1 30 '0 .-• oOD r $ I~C i ZOO 1C." 10 ~O .0 lJ.c '0 2e '0 AT y 0 'Fig. 11'' L'(!quivalent dE la figure 8 repris d( Ne-vell f: al. (1912). (a/s)

CV'J JANUAIT

,M

_~Ici)

JANUAIYL'~quiv~lent dES figures 9 et 10 te~ris dE

t

(

J 1

rc;fê.re '~ Oort t B<lSlIusson, on S'àtlel:çoit 'iue CEttE valeur de

courant jet de l'h~misphêre Sud sestle plus 1.~ortaDt,

c'est-l-dire 32 mIs vs ~J a/s Wà~S ceci pourrait @tre tout

siaple.ent da au fait qu~ pr~alavlement les ëODn~ei VeU<lDt

de l'h~mis~hêre sud ~taient encore plus SUjEttES à ca~tion

que dans le cas de fGGE. Enfin? ld ZCDe de VEnt d'Est yue

l'on retrouve dans la ~tratosph~[e au Sud de l'tquateur

sel~le tt.re moins intensE dans les donn~es de fbGf ~ue pour

Mewell ~ al.. Ede ~ontrE, ~l D~ seœbl~ pas y aVOlr de ZODe

de vents d'Est au O~VEau 200 mt, autour de l'é~uateur,

contrairement

a

ce ~ue l'on ret[ouv~ oans Oort ~ ~dSm~S$enet Melfell & dl • •

Si l'cn ~X4.1ne maintenant les termes,~ Et Tè d~

•

FGGi: (ti9ures 9 et 10) en les cOllfarant aVEC les resu..Ltats

.

de oort

&

Nasausscn (ti~ure 12), on ne se surprend pa5 dettQUYer un assez ùon a ecot d. Coalle CD pEU t -lE VO lI, les cellules de c~.rculaticn de Hddley et de fErrEl scnt ~ien

aises en evidEnce. Le vent VErs le nCEcl

a

10· li et 1500 latsea~l~ ieut-~tre un peu fait!E ààDS fGGE: 1. ~ mIs iJar

rapport à J a/s • • dis tout le rest~ est ~n acccrd.

Exaainons aaintendllt TI.

tz.

et '1'., ,fi~uLes 13, ,,,, et15). on s*aperçoit, cOlœe DOUS DOUS y attEDdicDS, 9u'A part

(

(

A 30 L 26 T 1 22 T u 18 D E 14 (~O 6 2 Pi r, • 13 A 30 L 26 T 1 22 T U 18 D E 14 (turo,O 6 -20-3ri"b'

o

80 80 40 20o

20 40NORD tATIIUDE SUD

Aaplitode

du toadre d'onde ZODdl 1{cur

late.p~rature. (cure latitude-verticale. (oJl{)

-50 70 -100 -150 :~2g -350 -.00 -500 -700 nJ~iîiiii~~~~a:::::=:L.-L.-.I...--L.-...I_I...-..L-....l-.LiL:§-e50 '-1 -1000 SO 60 40 20

o

20 40 60 80NORO LATITUDE SUD

Pige 1"

AaplituJe

du nc.tce d'onde 20nal 2 ~cu[ la tellpOr4ture. (oufe latitude-verticalE. (OK)A l. T 1 T

M

18 E 14 ~O Plg. 15 6 2 50 70 100 150ID

.00 ·500 -700 a-.:;;,.,...J.U/Cj:tL..II::;::....J...::::l.-.:::z:::;;:t... ... ~~:::::::L.L..JL...-::r...L:..t>::t:n80 80 60 40 20o

20 40 80 80,

NORD LATITUDE SUDl.plito~.

du no.bre

d'ondezondl l fCQ[ la

(

(

33

dLsoius sont

a

Id su~fac~; œ~me pou~ m-l, cn d <lIlSS i lJ Il~elat~ve.Ent illportantf (surtcut pour .=1) au civeau de

l'lntarcti~ue, ce ~u~ co~rEs~oDdra~t p-e u t -t t r e à un

échauffellEnt da aux m€rs de Boss et ~eddell pendant l'~t~

.lustral. Par contre, uoe 9rand~ partie des surfdces de

press~oD de 70C A l(.Où lib à ces latitudes soot sous terre.

Ces aa xiaulls pour r a ier. t donc tau t aussi bi E 0 0 te E d us A,

l'eztens~oD ues donD~es sous la surtdCE. EnflD, les

.az~.u.s secoDda~Les A 200 ab que l'cn retrouve de ~OQS ~

70-S pour m=2 Et 3 sont aussi ~Dtéressants 1 DetEr.

Nous p~~sentooE aussi deux gcaphiquts ~11ustr4nt

l'i.portancE dE la circulation nOD-azisy.Ctrigue.

a

savoit,l'écart type de u (tl.yu~e 16) et l'~cart typE de v (figure

~.

lu niveau 200 ob, u I-osstde deS(ladOUOS seccndairesa

600 N.35-1II, 10-1i ct JOIJS taDd~s quey en possèdE

a

55°N.u., (figures 17, 18 et 1~), on cetrouVE les illiES steuctuces

ayant des valeurs du m@ae ordre de grandeur. lES 114ZiIlUIS

plus dU sud vrovienbent des noau:es d'ondEs }.lus aiEY~S et

la structur~ stratosph€[i~ue eemble rcesque easêntielleœeDt

\ \

"'--(

U 18 70 0 100 E 14 150 ~O18

6 400 5()() 2 728fMo

80 00 40 20 0 20 40 80 80NORD ,"ATlllU2~ SUD

fil. 16 Éca~t type·zo~al de la vite~se

lcogitudina-le u. COUF€ latitude-vertic.;llE. 'IlS)

10 A L 20 T 1 22 T

3Jmb1

50 U 18 0 E 14 ~o 6 2~o

70 100 150fiS

300 400 500 700 1150 1000 80 60 40 20 0 20 40 60 80NORD L6TII!.!Qt; SUD

Fi 1. 17 Allplitune du nCltre d'onde zonal 1 leur u. Coupe lat i tude-verticale. (II/S)

A 30 L 26 T 1 22 T -20

-3J.mbJ

U 1B D E 14 (I~m~O 80 60 40 20o

NORD L6T1TUQE SUD

fig. 18 AaplituJe du rcmtrc d'onde zonal 2 ~Qur

coupe lat! tude-verticale. ,a/s)