HAL Id: hal-02601330

https://hal.inrae.fr/hal-02601330

Submitted on 16 May 2020HAL is a multi-disciplinary open access

archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

To cite this version:

C. Wittner. Caractérisation de la baisse des consommations d’eau et de leurs impacts économiques, financiers et techniques. irstea. 2013, pp.67. �hal-02601330�

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens

naturels des usages de l’eau et des services associés Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques

de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics d’eau et d’assainissement

Caractérisation de la baisse

des consommations d’eau et

de leurs impacts

économiques, financiers et

techniques.

Statut du document

: version du 5 juillet 2013Auteur et Organisme : Christophe WITTNER

page 2/67

Les services publics d’eau et d’assainissement sont confrontés à des besoins croissants en termes d’amélioration des performances, d’investissements et de service rendu alors qu’ils évoluent dans un contexte de décroissance des volumes consommés engendrant une perte de recette. L'ONEMA a souhaité caractériser la baisse des consommations. L'appui, apporté par les équipes d’IRSTEA concerne la collecte des données des volumes prélevés, leur traitement pour quantifier les évolutions et identifier les paramètres caractérisant les fluctuations, et l’inventaire des impacts potentiels sur les services. L’auteur Christophe WITTNER Ingénieur christophe.wittner@irstea.fr UMR GESTE ENGEES/IRSTEA 1, quai Koch BP 61039 67070 STRASBOURG Avec la collaboration de Claire Bonnal pour la recherche et le traitement des données. Les correspondants ONEMA : Eric Bréjoux – eric.brejoux@onema.fr Hall C – Le Nadar 5, square Félix Nadar 94300 Vincennes IRSTEA: Christophe WITTNER ‐ christophe.wittner@irstea.fr ENGEES –UMR GESTE ENGEES/IRSTEA 1, quai Koch BP 61039 67070 STRASBOURG Droits d’usage : accès libre Couverture géographique : Niveau géographique France national Niveau de lecture : Nature de la ressource : Professionnels, experts Document

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement. 3/67

Sommaire

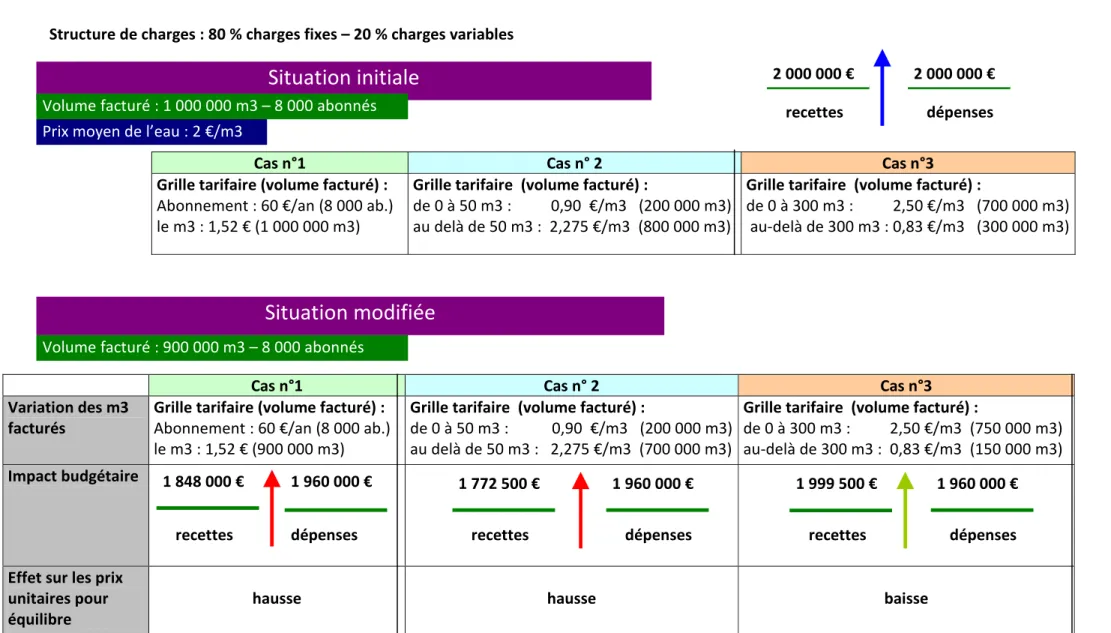

Sommaire ... 3 Résumé ... 4 Introduction ... 6 1. Principe de la démarche et méthodologie ... 7 1.1. Les données mobilisées ... 7 1.2 Représentativité des données mobilisées et biais potentiels ... 7 2. Evolution des volumes prélevés en France : 2003, une année charnière. ... 11 2.2 Evolution à l’échelle des bassins hydrographiques des agences de l’eau ... 14 2.3 Evolution à l’échelle des régions administratives ... 15 2.4 Evolution à l’échelle départementale ... 17 2.5 Un cas atypique : Mayotte ... 18 3. Identification des déterminants des niveaux de mobilisation de le ressource en eau et de leurs variations ... 19 3.1 Méthodologie ... 19 3.2 Identification et analyse des déterminants au niveau régional ... 20 3.3 Identification et analyse des déterminants au niveau départemental ... 27 3.4 Identification des déterminants par régression linéaire multiple ... 35 4 Impacts de la décroissance des consommations d’eau ... 40 4.1 Impacts financiers ... 40 4.2 Impacts techniques ... 44 4.3 Impacts environnementaux ... 44 CONCLUSION ... 46 Table des figures ... 47 Table des tableaux ... 47 Bibliographie ... 48 ANNEXES ... 49page 4/67

Résumé

La présente étude mobilise les données des agences de l’eau relatives aux volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel par les services publics d’eau qui servent d’assiette de facturation à la redevance prélèvement. La période d’étude porte sur les années 1998 à 2011.

Les variations des quantités d’eau prélevées sont caractérisées au niveau national, au niveau des périmètres des agences de l’eau, à l’échelon régional et au niveau des départements. Globalement, une croissance des volumes est mise en avant jusqu’en 2003 qui constitue une année charnière, suivie d’une baisse tendancielle marquée. Néanmoins une hétérogénéité des situations se fait jour.

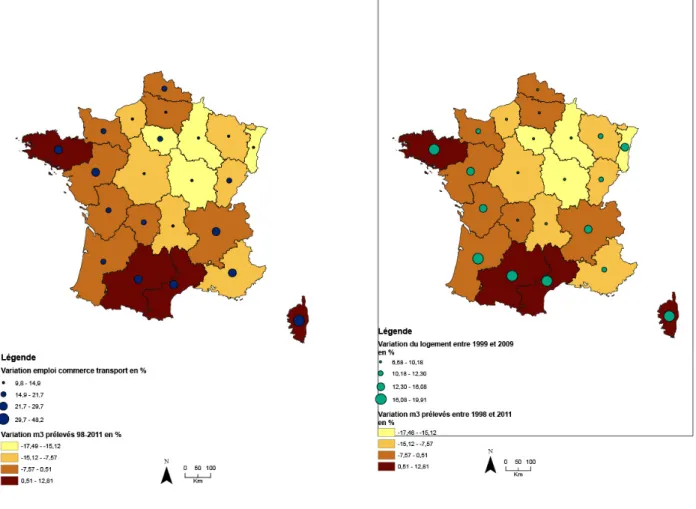

Les territoires sont caractérisés au travers de données traduisant l’activité économique, la dynamique démographique, le contexte résidentiel et le niveau de vie. Les outils statistiques mobilisés mettent en avant la prédominance de la modification du tissu économique et démographique comme principales variables descriptives des fluctuations des volumes prélevés. Un modèle explicatif est établi au niveau régional reliant la variation des volumes d’eau prélevés à la variation du nombre d’emplois dans le secteur du transport, du commerce et des services divers, et la variation du nombre de logements.

Enfin un inventaire des impacts potentiels de la baisse des consommations d’eau sur les services publics est établi.

Mots clés (thématique et géographique)

Eau, consommation, services publics, France.

Caractérisation de la baisse des consommations d’eau et de leurs

impacts économiques, financiers et techniques.

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement. 5/67 Abstract This study mobilizes the data from water agencies concerning water volumes collected in the naturel environment by the water utilities. The study period covers the years 1998 to 2011.

The variations in the quantities of water are characterized taken at national level, at the perimeters of the water agencies, at the regional level and at the departmental level. Overall volume growth is put forward until 2003, followed by a marked downward trend. However, a variety of situations emerges.

The mobilization of data characterizes territories in terms of economic activity, population dynamics, residential context and standard of living. The statistical tools mobilized highlight the predominance of economic and demographic change as main variables descriptive of the phenomenon. An explanatory model is established at the regional level between the change in volume of water from the variation in the number of jobs in the transportation industry, commerce and other services and changes in the number of logements.

Finally, an inventory of impacts potential to lower water consumption of public services is established. Key words (thematic and geographical area) Water consumption, water utilities, France.

Caractérisation de la baisse des consommations d’eau et de leurs

impacts économiques, financiers et techniques.

Christophe WITTNER

page 6/67

Introduction

Après une longue période de croissance quasi‐ininterrompue des volumes d’eau consommée, un phénomène de baisse a été mis en évidence dans plusieurs grandes villes européennes comme Berlin ou Paris pour lesquelles des baisses de plus de 15% sont observées en quelques années. Il s’agit d’une décroissance marquée et tendancielle en rupture avec les évolutions consuméristes précédemment observées. Ce changement de tendance contemporain trouve principalement son origine dans une activité industrielle en net recul et moins gourmande en eau au regard des quantités d’eau consommées; les grands services publics (hôpitaux, établissements d’enseignement,…) ont emboîté le pas aux industriels, ainsi que les usagers domestiques, mais dans une moindre mesure [Crédoc, 2006]. Cependant la baisse des volumes consommés n’est pas uniforme ; certaines grandes villes présentent des courbes d’évolution témoins d’un niveau de consommation qui stagne, d’autres voient leurs consommations d’eau poursuivre leur progression.

Si les évolutions des volumes facturés par les services publics d’eau restent hétérogènes, il n’en demeure pas moins que le phénomène mérite d’être étudié et caractérisé tant le niveau de consommation est une question centrale pour les services publics d’eau et d’assainissement. Il conditionne majoritairement le niveau des recettes des services, mais aussi le dimensionnement hydraulique des infrastructures, la qualité de l’eau livrée ou les modalités de gestion de la ressource en eau. La caractérisation de l’évolution des volumes consommés constitue indéniablement un enjeu dans le cadre d’une gestion prévisionnelle pertinente et éclairée.

L’ambition de ce rapport est de déterminer l’ampleur de ce phénomène à divers échelons territoriaux (national, régional, départemental). Enfin, des recherche de variables explicatives seront entreprises afin de comprendre l’origine et d’identifier les moteurs de ces évolutions.

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement.

7/67

1. Principe de la démarche et méthodologie

1.1. Les données mobilisées

En l’absence de base de données nationale répertoriant les consommations d’eau potable auprès des services publics sur une série longue (au moins une décennie), il a été décidé de mobiliser les volumes servant d’assiette de facturation aux redevances prélèvement perçues par les agences de l’eau auprès des services publics d’eau potable.

Ces redevances sont dues par toute personne physique ou morale prélevant de l’eau dans le milieu naturel. Le montant à acquitter est le produit du volume annuel prélevé par un taux de redevance. Les données mobilisées dans cette étude sont les volumes annuels prélevés par les services publics d’eau potable, en écartant les autres données relatives à des types d’usage qui ne mobilisent pas les infrastructures publiques (principalement les activités industrielles et agricoles qui mobilisent la ressource en eau à partir de leurs propres infrastructures).

Pour la France métropolitaine, les données recueillies porteront sur la période 1998‐2011 inclus, soit quatorze années. Dans le cas des DOM, les offices de l’eau n’ont été habilités à instaurer la redevance prélèvement que par la loi du 22 juillet 2003 ; les séries de données mobilisables ne portent en conséquence que sur un intervalle de temps plus restreint, fonction de la date d’instauration du dispositif, ce qui ne permettra pas de réaliser une analyse approfondie. Pour le cas spécifique de Mayotte, il a été possible de récupérer la série des volumes consommés sur la période 1999‐2009.

1.2 Représentativité des données mobilisées et biais potentiels

L’objectif de l’étude est de caractériser les variations dans le temps des volumes consommés en mobilisant les données disponibles des volumes prélevés faisant office d’assiette à la redevance prélèvement. L’hypothèse fondatrice est que les courbes d’évolution des volumes consommés et des volumes prélevés suivent une évolution parallèle. L’essentiel des volumes prélevés font l’objet d’une consommation effective; les tendances qui seront observées et analysées font donc a priori sens. Néanmoins, des distorsions et des décalages peuvent apparaître dans les fluctuations des deux variables. Ainsi, une baisse ou une hausse significative des volumes prélevés sur une unité de territoire ne renvoie pas systématiquement à une variation de même nature ou de même ampleur des volumes consommés. Les biais qui peuvent venir polluer les résultats et leur interprétation sont inventoriés ci‐après.

page 8/67 78,1% 76,3% 75,8% 72,0% 65% 70% 75% 80% 85% 1998 2001 2004 2008

1.1.1 Biais provenant de variations de volumes utilisés en phase de production d’eau

Avant sa distribution, l’eau brute fait l’objet de traitements appropriés afin de garantir le respect des normes sanitaires. Une qualité d’eau brute dégradée renvoie à des processus de traitement lourds et complexes qui impliquent souvent une consommation d’eau technique (pour le lavage de filtres par exemple). Les processus de traitement peuvent être à l’origine de consommation d’eau significative notamment dans le cadre de filière de traitement d’eau de surface (de l’ordre de 10%). Pour un service donné, la modification du processus de potabilisation peut entraîner des variations des volumes prélevés sans que cela renvoie à une variation des volumes consommés. Des services d’eau mobilisant plusieurs ressources peuvent également solliciter les éléments constitutifs de leur outil productif avec une intensité variable pouvant impliquer une quantité d’eau technique consommée fluctuante dans le temps; ce type de situation entraîne une variation des volumes prélevés sans nécessairement impliquer une fluctuation des volumes consommés du même ordre de grandeur.

1.1.2 Biais provenant de variation du niveau de pertes lors du transport.

Une des grandes hypothèses sous‐jacentes à l’équivalence des variations des quantités prélevées aux variations des quantités d’eau consommée est la stabilité ou la faible variation du rendement du réseau de distribution dans le temps.

Lors de la phase de transport, des pertes d’eau se produisent et peuvent représenter une part importante. Les valeurs de rendement peuvent connaître des variations d’un service d’eau à l’autre et évoluer dans le temps pour un service donné. Ces variations engendrant inévitablement une évolution asymétrique entre le niveau de prélèvement et de consommation.

Au niveau national, les valeurs moyennes de rendement de réseau suivent une courbe croissante (cf. figure 1), ce qui implique qu’à volumes consommés constants, les volumes prélevés dans le milieu naturel baissent en proportion de la diminution des volumes perdus lors de la phase de transport. Figure 1 : évolution du rendement de réseau moyen en France (source : SoeS‐SSP)

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement.

9/67

Dans le cadre d’une approche pertinente de caractérisation de l’évolution des consommations d’eau à partir des données représentant les volumes prélevés, il conviendrait d’intégrer un coefficient de correction afin de neutraliser l’effet de l’amélioration des rendements de réseau sous réserve de disponibilité de données fiables. Cette démarche permet ainsi de neutraliser un biais important en phase de caractérisation et d’interprétation des données.

Par souci de cohérence, une seule source de données de valeur historique de rendement est mobilisée afin de ne pas se heurter à la problématique de l’évolution des définitions et des modalités de détermination de la valeur de l’indicateur. Les modalités de calcul du rendement répondent aujourd’hui à un cadre normatif élaboré dans le cadre du toilettage du contenu des « rapports prix et qualité du service » (RPQS) en 2007 et la genèse de l’observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement porté par l’ONEMA. Il est cependant impossible d’établir une série de données rétrospective prenant en compte les nouvelles modalités de calcul de l’indicateur de performance.

Les données établies par le SOeS‐SSP (figure 1) seront retenues en extrapolant les valeurs relatives aux années pour lesquelles l’enquête n’a pas lieu à partir des valeurs existantes. Cette démarche n’est certes pas idéale, mais elle permettra de tenir compte des économies d’eau prélevée relative à l’amélioration de la performance des réseaux (hausse de six points entre 1998 et 2008). 1.2.2 Biais provenant des modalités d’établissement de l’assiette de redevance

La prise en considération d’un large intervalle de données (1998‐2011) fait intervenir un contexte réglementaire et des modalités de détermination de l’assiette de la redevance prélèvement qui fluctuent dans le temps en fonction de l’évolution de la législation. Par conséquent, les variations observées, parfois significatives, peuvent trouver une origine administrative ou réglementaire, et non renvoyer à une réalité physique en termes de volumes prélevés dans le milieu naturel. Par exemple, un service d’eau est passé de l’estimation réelle à une estimation forfaitaire en raison du non‐respect des prescriptions techniques de l’agence de l’eau ; l’assiette de redevance forfaitaire a été majorée, impliquant une hausse de 35% des volumes prélevés dans le département sur la période concernée. Les biais possibles sont recensés ci‐après : un seuil est fixé en deçà duquel les volumes prélevés ne sont pas assujettis. Les seuils annuels sont de 7 000 m3 ou 10 000 m3 selon les années ou les contextes des services (métropole ou DOM, prélèvement en zone ZRE ou non, contexte réglementaire,…). Pour les années les plus éloignées dans le temps, la valeur du seuil a pu être de 40 000 m 3 par an. Par conséquent, l’ensemble des volumes consommés ne renvoie pas nécessairement à un volume prélevé intégré dans les bases de données mobilisées.

page 10/67

déterminée. Les modalités d’établissement du forfait ont réglementairement évolué sur le pas de temps de l’étude. Par ailleurs le taux d’équipement en dispositif de comptage a progressé dans le temps améliorant progressivement la fiabilité des données. Les séries de volume les plus anciennes sont donc les moins précises. Dans certain cas, le passage d’une estimation forfaitaire à une estimation réelle implique de fortes variations. A titre d’illustration, un service d’eau est passé du système de forfait à une valeur mesurée et a vu l’assiette annuelle de facturation baissée drastiquement (de 2 300 000 m3 à 630 000 m3).

certains forfaits peuvent également évoluer d’une manière significative. Ainsi, la mise en œuvre de la LEMA et de l’arrêté du 9 novembre 2007 peuvent être à l’origine de fortes variations de l’assiette forfaitaire à partir de 2008. Deux exemples identifiés dans les données mobilisées peuvent être avancés pour rendre compte de cette réalité. Ces évolutions « administratives» des modalités d’établissement de l’assiette de la redevance, impliquent des variations significatives des volumes prélevés sans que ceux‐ ci fassent écho à une variation similaire des volumes consommés. Ces cas restent rares par leur ampleur pour ce qui a pu être constaté lors du travail réalisé à partir des données. Ils influencent peu les variations observées à l’échelle nationale, mais lors des analyses à des échelles infra (départementales notamment) les biais peuvent être plus significatifs.

Le territoire géographique du lieu de prélèvement n’est pas toujours celui du territoire de consommation. Certains syndicats de production d’eau ont ainsi un périmètre de livraison d’eau pluri départemental alors que l’assiette d’imputation de la redevance prélèvement est celui du département des points d’eau mobilisés. Il existe également des ventes d’eau entre structures limitrophes mais appartenant à des territoires administratifs distincts. Le cas de la ville de Paris est emblématique de ce point de vue, puisque l’alimentation en eau de sa population relève de prélèvements d’eau qui se font quasiment intégralement en dehors de son territoire. L’Ile‐de‐France présente elle aussi un contexte complexe : certains services publics ont un territoire d’exercice de leur(s) compétence(s) pluri départemental et de multiples transferts d’eau sont effectués entre territoires. Le cas du département de Seine‐et‐Marne illustre parfaitement cette problématique : 39 % de l’eau prélevée sur son territoire est exportée, et 9 % de l’eau consommée sur son territoire est importée [observatoire de l’eau 77]. 1.2. 3 retraitement de données Certains retraitements ponctuels de données ont été nécessaires afin de garantir la pertinence des analyses. Leur importance est faible en nombre de cas détectés, mais ils revêtent une importance toute particulière eu égard à leurs impacts en terme de volumes.

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement.

11/67

Le premier type de modification a concerné la garantie de la permanence d’affectation départementale des volumes prélevés. Ainsi, un prélèvement de plus d’un million de m3 sur le territoire du département des Côtes‐d’Armor est affecté au département de l’Ille‐et‐Vilaine pour la période 1998‐2006 (lieu de consommation), puis au département des Côtes‐d’Armor à partir de 2007, ce qui a nécessité une réaffectation sur le territoire effectif de consommation d’eau afin d’éliminer un biais significatif. Certains volumes n’ont pas été pris en considération et donc éliminer de la base de données. Il s’agit par exemple des volumes prélevés pour approvisionner le réseau d’eau non potable de la ville de Paris ou de certains prélèvements à destination d’irrigation affectés par erreur à la catégorie « eau potable ».

Certains cas identifiés lors du travail sur les données, feront l’objet d’une réallocation des volumes prélevés sur les territoires de consommation. C’est le cas notamment des prélèvements d’eau de la ville de Paris, qui sont conséquents, et impactent le niveau de prélèvement de certains départements ruraux tant en quantité qu’en intensité de variations interannuelles. Mais le statut juridique des informations ayant été modifié par la loi sur l’eau de 2006, il n’a pas été possible d’accéder aux données détaillées à partir de 2007 ; après cette date une majorité des volumes a pu être directement réaffectée du lieu de prélèvement vers le lieu de consommation, mais pour une part d’entres eux, une ventilation approchée a été réalisée. De ce fait, l’analyse se fera sur des volumes approchés (mais pertinents) pour Paris et les départements concernés par ces retraitements. Le second cas concerne un syndicat de production d’eau dans le département du Morbihan qui livre l’eau produite sur les territoires du Morbihan, de l’Ille‐et‐Vilaine et de la Vendée. Dans ce cas, les volumes prélevés ont été ventilés au prorata des volumes livrés à chaque département. Ce travail d’identification n’est cependant pas exhaustif et toutes les situations de ce type n’ont pu être recensées et faire l’objet de tels retraitements destinés à faire coïncider territoire de prélèvement et territoire de consommation. Des biais persistent donc.

2. Evolution des volumes prélevés en France : 2003, une

année charnière.

2.1 Evolution à l’échelle de la France métropolitaine

L’observation de l’évolution des volumes prélevés en France métropolitaine sur la période 1998‐2011 permet clairement d’identifier deux périodes (figure 2) :

1998‐2003 : les volumes prélevés dans le milieu naturel par les services publics d’eau potable connaissent une progression continue. Le niveau de prélèvement est porté à son paroxysme en 2003 en raison des conditions météorologiques caniculaires ; il

page 12/67

s ource : a gences de l 'ea u

5 200 000 000 5 400 000 000 5 600 000 000 5 800 000 000 6 000 000 000 6 200 000 000 6 400 000 000 1998 1999 2000 2001 200 2 2003 2004 2005 2006 200 7 2008 2009 2010 2011

2003‐2011 : une baisse tendancielle marquée fait suite au record établi en 2003. Les volumes prélevés sont en baisse de 13,2 % sur 8 ans, soit une baisse moyenne annuelle de 1,56 %. Figure 2 : évolution des volumes prélevés en France métropolitaine

Malgré les biais possibles répertoriés précédemment, les évolutions sont nettes et les tendances marquées ce qui permet de transposer ces évolutions à celle des volumes consommés. L’année 2003 constitue indiscutablement une année charnière en rupture avec le contexte consumériste des décennies précédentes. La phase de baisse (2003‐2011) se produit pourtant dans un contexte de croissance démographique (près de trois millions d’habitants supplémentaires). Ce changement de tendance traduit en fait une société plus économe en eau.

L’année 2003 marque clairement le changement de tendance du fait des conditions climatiques particulières cette année là. Mais en faisant abstraction de 2003, il apparaît plutôt un plafonnement des volumes prélevés à six milliards de m3 sur les années 2001‐2004. Il est donc plus judicieux de parler d’inflexion que de point de rupture. L’hétérogénéité des situations à différentes échelles territoriales qui seront identifiées dans la suite de l’étude milite en ce sens.

Il convient par ailleurs de noter que trois régions (Ile‐de‐France, Provence‐Alpes‐Côte d’Azur et Rhône‐Alpes) représentent 38 % des prélèvements en 2011. Elles présentent toutes les trois de fortes baisses des volumes prélevés sur la période 2003‐2011 (‐18,6 %, ‐16,8 % et ‐13,3 % respectivement). Elles jouent donc un rôle central dans la tendance nationale.

A ce stade, il est intéressant de mobiliser la connaissance des valeurs des rendements de réseau présentée au paragraphe 1.2.2 pour en déduire la courbe d’évolution des volumes consommés à partir de celle des volumes prélevés. La méthode consiste à déterminer les volumes

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement.

13/67

consommés en multipliant les volumes prélevés par les rendements de réseaux de distribution Cette démarche nécessite de créer une série de valeurs de rendements par extrapolation linéaire à partir des valeurs connues. L’approche est donc imparfaite et par ailleurs partielle. En effet, elle ne prend pas en considération les volumes d’eau consommés pendant la phase de production d’eau qui peuvent être conséquents notamment dans les cas de mobilisation d’eaux souterraines, ni les autres volumes techniques (lavages de réservoir, purges du réseau,…). Figure 3 : évolution des volumes prélevés et des volumes consommés extrapolés (Base 100 en 2003)

L’exercice permet néanmoins de conforter l’hypothèse qu’un parallèle tendanciel peut être réalisé entre l’évolution des volumes prélevés et l’évolution des volumes consommés, mais que l’amplitude des deux phénomènes est différente (figure 3).

Il pose également la question de l’amplitude de la baisse des consommations d’eau. Dans notre approche, l’amélioration des rendements de réseau, surtout entre 1998 et 2001 (gain de 4 points) induit une évolution plus marquée de la hausse des volumes consommés que celle des volumes prélevés. A l’inverse, la baisse des volumes prélevés après 2003 est plus marquée que celle observée pour les volumes consommés.

Enfin, il convient de noter que si l’on observe l’estimation du niveau des consommations d’eau, ces dernières restent constantes entre 1998 et 2011 ; aucune baisse n’est constatée. Notre approche imparfaite ne permet pas de conclure définitivement quant à la réalité de la baisse des volumes consommés, mais il pose néanmoins questionnement.

L’étude des variations des volumes d’eau prélevés permet donc de caractériser les variations des volumes d’eau consommés, mais en tendance et non en quantités. Une approche quantitative fiable passe donc par l’étude des volumes consommés; mais une telle base de données n’existe pas en l’état.

s ources : a gences de l 'ea u (vol umes prél evés )

0,850 0,870 0,890 0,910 0,930 0,950 0,970 0,990 1,010 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 volumes prélevés volumes consommés extrapolés

page 14/67

agence Rhône‐Méditerranée‐Corse

évolution des volumes prélevés

s ource : a gence de l 'ea u

1 600 000 000 1 650 000 000 1 700 000 000 1 750 000 000 1 800 000 000 1 850 000 000 1 900 000 000 1998 199 9 200 0 200 1 20022003 2004 2005200 6 200 7 200 8 2009 2010 2011

de l’eau

L’ensemble des courbes d’évolution des volumes prélevés à l’échelle des bassins hydrographiques des agences de l’eau (figure 4) présentent une tendance similaire à celle observée à l’échelon national : un pic atteint en 2003 (sauf dans le cas de l’agence de l’eau Rhin‐Meuse où le pic est atteint en 2001), suivi d’une baisse marquée. Le niveau des prélèvements en eau atteint en 2011 est inférieur à celui observé 1998 pour l’ensemble des agences, sauf pour l’agence Adour‐Garonne. Figure 4 : évolution des volumes d’eau prélevée sur chacun des périmètres des agences de l’eau. agence de l'eau Seine‐Normandie évolution des volumes prélevés

s ource : a gence de l 'ea u

1 300 000 000 1 350 000 000 1 400 000 000 1 450 000 000 1 500 000 000 1 550 000 000 1 600 000 000 1 650 000 000 1 700 000 000 1 750 000 000 1 800 000 000 1998 1999 2000 200120022003 2004 2005 2006 2007 20082009 20102011 agence de l'eau Rhin‐Meuse évolution des volumes prélevés

s ource : a gence de l 'ea u

300 000 000 320 000 000 340 000 000 360 000 000 380 000 000 400 000 000 420 000 000 19981999 20002001 2002 2003 2004 2005 200620072008 2009 2010 2011 agence de l'eau Artois‐Picardie évolution des volumes prélevés

s ource : a gence de l 'ea u

300 000 000 305 000 000 310 000 000 315 000 000 320 000 000 325 000 000 330 000 000 335 000 000 340 000 000 345 000 000 350 000 000 1998 1999 2000 200120022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011 agence de l'eau Loire‐Bretagne évolution des volumes prélevés

s ource : a gence de l 'ea u

930 000 000 950 000 000 970 000 000 990 000 000 1 010 000 000 1 030 000 000 1 050 000 000 1 070 000 000 19981999 20002001 2002 2003 2004 2005 200620072008 2009 2010 2011 agence de l'eau Adour‐Garonne évolution des volumes prélevés s ource : agence de l'eau 680 000 000 700 000 000 720 000 000 740 000 000 760 000 000 780 000 000 800 000 000 199 8 199 9 2000 2001 2002 20032004 20052006200 7 200 8 200 9 201 0 201 1

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

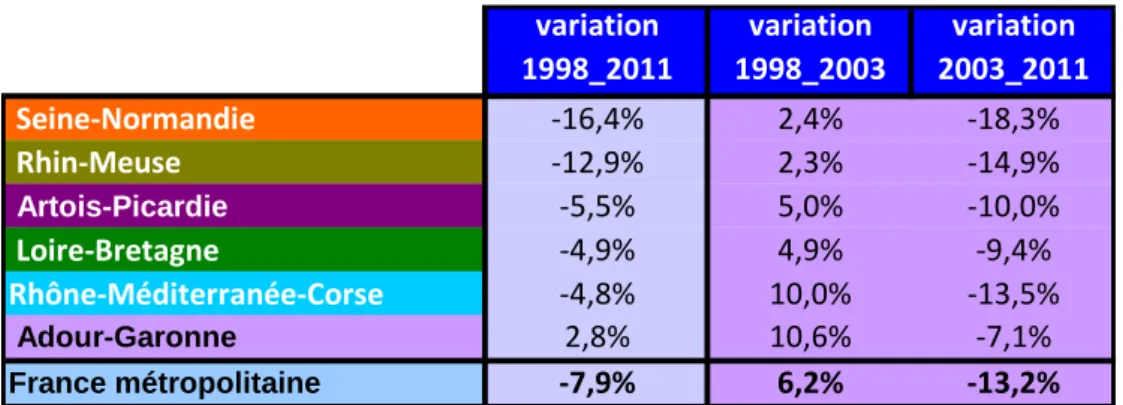

d’eau et d’assainissement. 15/67 variation 1998_2011 variation 1998_2003 variation 2003_2011 Seine‐Normandie ‐16,4% 2,4% ‐18,3% Rhin‐Meuse ‐12,9% 2,3% ‐14,9% Artois-Picardie ‐5,5% 5,0% ‐10,0% Loire‐Bretagne ‐4,9% 4,9% ‐9,4% Rhône‐Méditerranée‐Corse ‐4,8% 10,0% ‐13,5% Adour-Garonne 2,8% 10,6% ‐7,1% France métropolitaine ‐7,9% 6,2% ‐13,2%

Les volumes d’eau prélevés par les services publics d’eau sur les périmètres des agences de l’eau Seine‐Normandie et Rhône‐Méditerranée‐Corse représentent 57 % des volumes prélevés en France métropolitaine ; ils contribuent en majorité aux tendances mises en évidence.

Tableau 1 : évolution des volumes d’eau prélevés sur chacun des périmètres des agences de l’eau (source : agences de l’eau)

Sur la période 1998‐2011, les baisses les plus fortes sont enregistrées pour les agences Seine‐ Normandie et Rhin‐Meuse (cf. tableau 1) avec une décroissance de plus de 10%. Les agences dont le périmètre couvre le sud de la France (Rhône‐Méditerranée‐Corse et Adour‐Garonne) ont connu une hausse soutenue des volumes sur la période 1998‐2003 avant de connaître des baisses d’ampleur différenciée. Le périmètre de l’agence Adour‐Garonne est le seul pour lequel une hausse des volumes prélevés est observée sur la période 1998‐2011.

2.3 Evolution à l’échelle des régions administratives

Les courbes d’évolution des volumes prélevés pour chacune des régions administratives sont présentées en annexe 1. Une majorité de région ont connu une baisse des volumes d’eau prélevés sur la période 1998‐ 2001 (figure 6); cette baisse est généralement inférieure à 10 %. Une majorité de régions (13 sur 22) ont par ailleurs connu une baisse des volumes prélevés supérieure à 10% sur la période, témoignant de la puissance de la tendance (tableau 2).

page 16/67 variation m3 prélevés 1998_2011 variation m3 prélevést 2003_2011 Alsace ‐17,5% ‐19,8% Aquitaine 0,5% ‐9,1% Auvergne ‐8,3% ‐14,4% Basse-Normandie ‐6,0% ‐9,0% Bourgogne ‐15,1% ‐17,0% Bretagne 2,1% ‐4,9% Centre ‐9,5% ‐13,4% Champagne-Ardenne ‐17,0% ‐17,3% Corse 12,8% 0,1% Franche-Comté ‐11,4% ‐13,3% Haute-Normandie ‐7,6% ‐11,6% Ile-de-France ‐15,7% ‐18,6% Languedoc-Roussillon 7,1% ‐6,4% Limousin ‐6,3% ‐11,1% Lorraine ‐8,2% ‐10,8% Midi-Pyrénées 5,2% ‐7,3% Nord-Pas de Calais ‐5,3% ‐10,3% Pays de la Loire ‐0,8% ‐5,7% Picardie ‐6,1% ‐8,4% Poitou-Charentes ‐4,0% ‐7,1% Provence-Alpes-Côte d'Azu ‐8,4% ‐16,8% Rhône-Alpes ‐5,4% ‐13,3% France métropolitaine ‐7,0% ‐12,7% Figure 5 : carte des évolutions des volumes d’eau prélevés à l’échelon régional (source : agences de l’eau)

Figure 6 : répartition du nombre de régions par classes d’évolution des volumes prélevés pour le période 1998‐ 2011.

Tableau 2 : évolutions des volumes d’eau prélevés à l’échelon régional sur les périodes 1988‐2011 et 2003‐2011 (source : agences de l’eau)

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement. 17/67 source : agences de l'eau 29 37 18 12 ba i s s e > 10% ba i s s e entre 0 et 10 % ha us s e entre 0 et 10 % ha us s e > 10 %

Il convient également de noter l’hétérogénéité des situations. Géographiquement les régions connaissant une hausse des volumes prélevés sont situées sur la façade atlantique (Aquitaine, Bretagne) ou dans le tiers sud de la France (Corse, Languedoc‐Roussillon, Midi‐Pyrénées). La Corse est la région ayant connu la plus forte hausse des volumes prélevés (+12,8 %) sur la période d’étude ; l’Alsace est celle ayant enregistré la baisse la plus marquée (‐ 17,5 %).

Enfin, pour 16 régions, le niveau de prélèvement d’eau en 2011 est inférieur à celui de 1998.

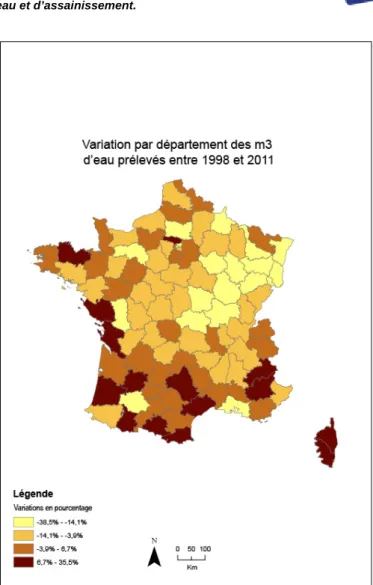

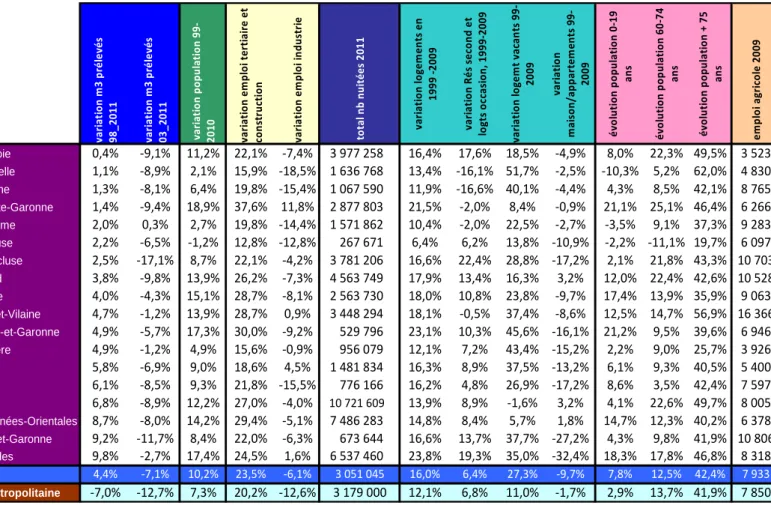

2.4 Evolution à l’échelle départementale

A l’échelon départemental, l’hétérogénéité des situations est plus marquée que celle observée au niveau régional comme l’illustre les figures 7 et 8. Une majorité de départements (69 %) ont connu une baisse de leurs prélèvements en eau. Pour presque un tiers des départements une hausse des volumes prélevés est observée, et pour un autre tiers une baisse supérieure à 10 % est constatée. Le contraste entre les territoires est plus marqué qu’au niveau régional.

En revanche, la répartition géographique des départements suivant la variation des volumes prélevés est comparable. Les départements ayant connu une progression de leurs volumes prélevés se situent pour la plupart sur la façade atlantique ou dans le tiers sud de la France. Les départements qui connaissent les plus fortes décroissances se trouvent dans le centre, le bassin parisien et le grand est (figure 8).

page 18/67 6 396 293 3 363 876 -1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000 6 000 000 7 000 000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Figure 8 : carte des évolutions des volumes d’eau prélevés à l’échelon départementale (source : agences de l’eau).

2.5 Un cas atypique : Mayotte

Le seul département d’outre‐mer pour lequel des données suffisantes ont pu être réunies est Mayotte ; il s’agit des données relatives aux volumes consommés sur la période 1999‐2009 ce qui permet de s’affranchir des biais liés aux volumes prélevés et aux fluctuations du rendement de réseau. Mayotte a connu une très forte hausse des volumes consommés qui ont quasiment doublé en 10 ans (+ 90,1 %), soit une progression moyenne annuelle moyenne de 6,6 %.Figure 9 : évolution des volumes consommés à Mayotte entre 1999 et 2009 (en m3) ; source : SIEAM

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement.

19/67

Cette évolution est en décalage avec celle observée en métropole et trouve son explication dans le contexte mahorais. L’île a connu un véritable boom démographique : la population a progressé de près de 62 % en 10 ans. Par ailleurs, le taux de raccordement en eau de la population est en phase de croissance (il est passé de 69,3 % à 74,8 % entre 1997 et 2002), tout comme le taux d’équipement des ménages : entre 1997 et 2002, l’équipement en lave linge est passé de 13 à 20 % et le nombre de foyers équipés d’une douche ou baignoire de 15 à 22 %. L’augmentation de la consommation d’eau trouve son explication dans l’explosion démographique, l’amélioration du confort des ménages et la croissance du taux de desserte. Cet essor n’est d’ailleurs pas sans poser de souci en termes de gestion de la ressource en eau.

3. Identification des déterminants des niveaux de

mobilisation de le ressource en eau et de leurs variations

Après avoir caractérisé l’évolution des volumes consommés au travers des quantités d’eau prélevées dans le milieu naturel, ce chapitre sera consacré à l’identification des déterminants des phénomènes précédemment décrits, tant du point de vue de l’intensité des consommations que de leurs variations dans le temps.

3.1 Méthodologie

Une analyse en composantes principales est retenue afin d’identifier les liens statistiques entre les quantités d’eau prélevées et leurs fluctuations dans le temps en fonction de variables caractéristiques des territoires et de l’activité au sein de ces territoires. Les investigations seront menées à deux échelons territoriaux : la région et le département. Les volumes d’eau pris en considération sont ceux des années constituant les bornes de l’intervalle de l’échantillon (1998 et 2011) et l’année 2003 qui marque le changement de tendance. Les autres données volumétriques sont relatives aux variations des volumes prélevés portant sur les périodes 1998‐ 2011 et 2003‐2011.

La liste des variables retenues a été établie à partir des études existantes dans la thématique des variations des consommations d’eau et des séries de données disponibles. Ces variables sont les suivantes (le détail est présenté en annexe 2) : a) Variables démographiques : La population municipale et ses variations ; La densité d’habitants (nombre d’habitants par kilomètre carré) ; La variation de population par strates d’âge ; Le poids de la population par strate d’âge par rapport à la population totale.

page 20/67

b) Variables d’activités économiques :

Le nombre d’emplois par grands secteurs d’activité ;

Le poids de chaque secteur d’activité (en nombre d’emplois) par rapport au nombre total d’emplois ; La variation du nombre d’emplois par grands secteurs d’activité ; Le nombre de nuitées en hôtel, en camping et le nombre total de nuitées. c) Les variables caractéristiques de l’habitat : Le nombre de logement ; Le nombre de logement à titre principal ; Le nombre de résidences secondaires ; Le nombre de logements vacants ;

Le type de logements : nombre de maisons et d’appartements et le rapport maison/appartement ; Les variations de l’ensemble des variables précitées. d) Les variables sociales : Le niveau de vie médian ; Le salaire net moyen annuel ; La variation du salaire net moyen annuel.

3.2 Identification et analyse des déterminants au niveau régional

Les individus de l’échantillon sont composés des vingt deux régions administratives caractérisées par les 56 variables présentées en annexe 2.

L’analyse en composantes principales détermine en premier lieu les valeurs propres qui caractérisent l’inertie des axes factoriels comme indiqués dans le tableau 3. Numéro Valeur propre Pourcentage Pourcenta ge cumulé 1 20,8595 37,25 37,25 2 16,7188 29,85 67,10 3 6,3069 11,26 78,37 4 3,4897 6,23 84,60 Tableau 3 : valeurs propres et leur part de représentation de l’inertie totale La prise en compte des quatre premiers axes permet de caractériser près de 85% de l’inertie totale ce qui autorise une analyse fiable et de qualité.

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement. 21/67 -0.8 -0.4 0 0.4 0.8 -0.8 -0.4 0 0.4 0.8 Axe 1 Axe 2 m3 1998 S nb nuités 11 m3 2011 V m3 98_11 V m3 03_11 habt 2010 V habt S(km2) habt/km2 emploi agric 09 % agric V agriculture emploi Constr 09 % construct V constr emploi Adm, ensgmnt 09

% adm publ

V adm ensgnt emploi Com Transp 09

% comm transp V comm transp emploi Industrie 09 % industrie V industrie S emploi 09

activité hôtel 11 activité camping 11

salaire 2010 % pop 40-59 ans % pop 75 ans + % pop 60-74 ans Logements en 2009 Rés second 09 Logt vacants 09 V logmnt V résidpcp V Rés second V logmnt vacant V maisons V appart V poids maison/appart V pop 0 à 19 ans V pop 20-39 ans V pop 40-59 ans V pop 60-74 ans V pop 75 ans et + % pop 0-19 ans % pop 20-39 ans niveau vie 2010 V salaire salaire 1998 Figure 10 : régions ‐ cercle de corrélation des variables (dans le plan formé par les axes 1 et 2) Dans un second temps, les relations entre les variables vont être caractérisées à partir du cercle de corrélation (figure 10) et du positionnement des variables avec les facteurs (annexe 3). En complément, un extrait du tableau des corrélations est présenté en annexe 4 pour ce qui concerne les corrélations du niveau de volume prélevé et des variations des volumes prélevés avec les autres variables. Les enseignements suivants peuvent être retirés de l’analyse : a) Les quantités d’eau prélevées et les variations de ces quantités ne sont pas corrélées : les régions pour lesquelles les volumes prélevés sont les plus élevés ne sont pas nécessairement celles pour lesquelles les baisses les plus significatives sont observées; inversement, les faibles baisses voire les hausses mesurées ne sont pas l’apanage des régions sobres en termes de mobilisation des ressources en eau. L’intensité des variations n’est donc pas fonction du niveau de consommation initial : les baisses les plus marquées ne sont pas imputables à des régions dispendieuses dans l’usage de l’eau et pour lesquelles une réduction massive des prélèvements serait aisée ; les hausses ou les baisses mesurées ne sont pas imputables aux régions apparemment plus vertueuses

page 22/67

variations identifiées sont à rechercher ailleurs.

b) Les variations des quantités d’eau prélevées sont indépendantes des caractéristiques intrinsèques de la région : niveau de salaire moyen et niveau de vie (mais de manière moins marquée), nombre d’emplois par secteur d’activité, nombre d’habitants et poids des classes d’âges, nombre de nuitées en hôtellerie et nombre total de nuitées, densité d’habitant. A l’inverse, le niveau de prélèvement en eau est corrélé avec les variables précitées.

c) Les variations des quantités d’eau sont corrélées aux variations du nombre d’emplois par secteur d’activité (sauf pour l’emploi agricole), la fluctuation du nombre d’habitants, à la variation du nombre de logements et du nombre de résidences principales, à la variation de la population des tranches d’âge 20‐39 ans et 40‐59 ans. Un lien de corrélation apparaît également avec le poids de l’emploi dans le secteur de la construction et une corrélation négative est identifiée avec le poids de l’emploi industriel dans la région.

En synthèse, le niveau des prélèvements d’eau est fonction du niveau d’activité économique (caractérisée par le nombre d’emploi et l’activité hôtelière), du caractère rural ou urbain de la région (densité d’habitant), du niveau de salaire moyen et du nombre d’habitants. Les variations des volumes prélevés sont eux corrélées aux variations de l’emploi, aux fluctuations démographiques, à l’évolution de nombre de logements et de résidences principales.

La seconde approche consiste à caractériser les axes factoriels et observer la représentation des individus (régions) sur les plans factoriels (figure 11), le cercle des corrélations des variables (figure 10) et le positionnement des variables dans le plan factoriel (cf. annexe 3).

Les axes représentent les facteurs suivants :

Axe 1 : intensité de l’activité économique, importance démographique (nombre d’habitant) et niveau salarial ; Axe 2 : dynamique économique, démographique et résidentielle ; Axe 3 : la taille de la région (surface) et le niveau d’emploi agricole ; Axe 4 : variation de la classe de population âgée de plus de 75 ans. Le plan factoriel formé par les axes 1 et 2 sera principalement mobilisé en raison du poids explicatif de ces deux axes (67% de l’inertie totale).

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement. 23/67 -15 -10 -5 0 5 10 -8 -4 0 4 Axe 1 Axe 2 Alsace Aquitaine Auvergne Basse‐Normandie Bourgogne Bretagne Centre Champagne‐Ardenne Corse Franche‐Comté Haute‐Normandie Ile‐de‐France Languedeoc‐Roussillon Limousin Lorraine Midi‐Pyrénées Nord‐Pas de Calais Pays de la Loire Picardie Poitou‐Charente Provence‐Alpes‐Côte d'Azur Rhone‐Alpes Figure 11 : positionnement des régions dans le plan factoriel 1‐2 en fonction de leur contribution.

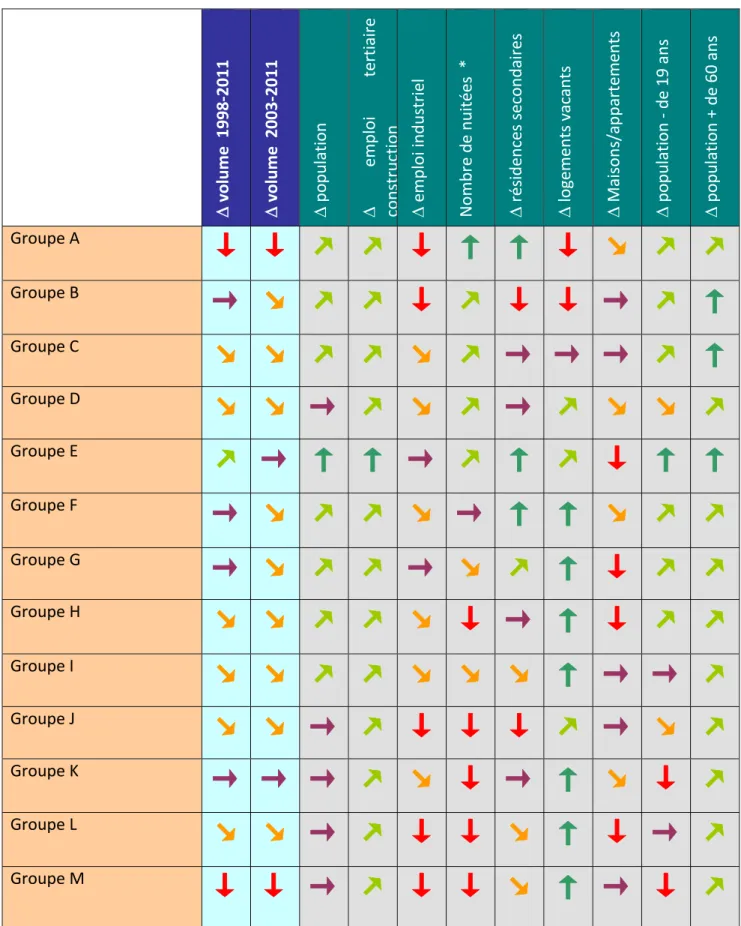

A priori, quatre groupes de régions peuvent être identifiés du point de vue de leur positionnement dans le plan factoriel (figure 11) :

L’Ile‐de‐France en raison de son poids économique et démographique, et par une croissance de l’emploi et de la démographie ;

La Corse qui présente un dynamisme économique, démographe et résidentiel affirmé ; Les régions du sud de la France (hormis la partie centrale) et la Bretagne : il s’agit de

grandes régions en expansion du point de vue des composantes économiques, démographiques ou résidentielles ; Les régions du nord de la France et les régions situées au sud pour la partie centrale, caractérisées par une dynamique démographique ou résidentielle en retrait. Il convient maintenant de mettre en relation les variations des volumes d’eau prélevés (sur la période globale de l’étude 1998‐2011 et sur la période de baisse observée à l’échelon national 2003‐2011) avec les variables mobilisées et présentant des corrélations avec les variations des volumes prélevés, afin d’esquisser un modèle explicatif.

L’annexe 5 présente par groupe de régions, les valeurs prises par les variables retenues. La définition des groupes de régions démarche a été affinée par rapport à celle établie initialement à partir du plan factoriel (figure 11) pour définir des groupes plus homogènes, eu égard aux contextes régionaux. La Corse est la région pour laquelle une hausse marquée des volumes prélevés (+ 12,8 %) est observée sur la période 1998‐2011, avec cependant une stagnation sur la période 2003‐2011. Les facteurs explicatifs suivant peuvent être avancés :

page 24/67

(+7,3 %) ;

une croissance de l’emploi pour l’ensemble des secteurs économiques , hormis le secteur agricole, et dont l’évolution est au‐delà des variations moyennes observées à l’échelon national (indiqués entre parenthèses) : +85,7 % pour l’emploi dans la construction (+ 31,7 %), + 29,8 % dans le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale (+ 19%), + 48,2 % pour le commerce‐ transport‐services divers (+19,3 %), + 20,4 % pour l’emploi industriel (‐12,6 %) ;

Dans la droite ligne de la croissance démographique, le nombre de logements croit plus vite que la moyenne nationale, le nombre de logements vacants est en baisse significative (‐23,1 %) à contre courant de la hausse observée au niveau français ; mais une baisses modérée des résidences secondaires est observée.

Cinq autres régions connaissent une augmentation ou une stagnation des volumes prélevés sur la période globale (1998‐2011) et une baisse sur 2003‐2011 dont l’amplitude est inférieure à celle observée au niveau national. Il s’agit des régions Aquitaine, Bretagne, Languedoc‐ Roussillon, Midi‐Pyrénées et Pays de la Loire. Elles ont toutes en commun une croissance démographiques soutenues, comprise entre + 10,1 % et + 14,8 % (moyenne nationale : +7,3 %). Par ailleurs, la variation de l’emploi industriel n’enregistre pas de baisse aussi marquée qu’au niveau national (‐ 12,6 %) : les statistiques varient entre ‐5,8 % et + 1,1% pour les régions concernées. Cette évolution, conjuguée à une hausse de l’emploi tertiaire plus marquée qu’au niveau national, témoigne d’un tissu économique dynamique moins favorable à une baisse marquée des consommations d’eau. Ces régions sont également caractérisées par une forte activité touristique : entre 13 et 26 millions de nuitées par an et une évolution du nombre de résidences secondaires plus élevées que la moyenne nationale (sauf pour Pays de la Loire). A contre‐courant de cette dynamique, deux paramètres favorables à une baisse des consommations d’eau: une hausse sensible des logements vacants (+14 à +33 %) plus intense qu’au niveau français (+11 %), et une dynamique résidentielle plus favorable aux appartements qu’aux maisons individuelles (évolution du ratio maisons/appartements), sauf dans le Languedoc‐Roussillon.

Pour les régions qui connaissent des baisses des volumes prélevés de plus de 10% sur la période 1998‐2011 (Alsace, Bourgogne, Champagne‐Ardenne, Franche‐Comté et Ile‐de‐France), il apparaît dans un premier temps que l’essentiel de la baisse s’est produite sur la période 2003‐ 2011. Ces régions connaissent une évolution démographique dans la moyenne ou en deçà de la moyenne nationale, une baisse de l’emploi industriel plus marquée qu’à l’échelle du pays(‐13,2 à ‐16 % contre ‐12,6 % au niveau national), une croissance de l’emploi tertiaire plus marquée qu’au niveau français, une décroissance du nombre de résidences secondaires, une variation du nombre de logements en deçà ou dans la moyenne. La région Ile‐de‐France présente des caractéristiques très spécifiques qui la démarquent des autres régions de cette classe : nombre de nuitées très important (23 % du total national), ratio maison/appartement très faible (0,38 contre 1,30 au niveau national) caractéristique d’une prédominance du logement collectif. Elle peut donc être considérée du point de vue de ces caractéristiques de manière spécifique comme en atteste sa position dans le plan factoriel (figure 11).

Partenariat 2012

Domaine : Gestion et évaluation économique des biens naturels, des usages de l’eau et des services associés.

Action n°82 : Impacts économiques, financiers et techniques de la baisse des consommations d’eau potable sur les services publics

d’eau et d’assainissement.

25/67

Les autres régions ont des variations des volumes prélevés compris entre ‐4 % et ‐9,5 % réparties autours de la moyenne nationale (‐7 %). Trois classes peuvent être définies :

Les régions Auvergne, Basse‐Normandie, Centre, Haute‐Normandie, Limousin, Lorraine, Nord‐Pas de Calais et Picardie, qui ont connu une faible croissance démographique (entre + 1% et + 4,3 %), une baisse marquée de l’emploi industriel (supérieure à la moyenne nationale) et une progression de l’emploi tertiaire un peu moins forte qu’au niveau français. Le nombre de résidences secondaires est en baisse (sauf pour la Basse‐Normandie et le Limousin) et la variation de logements vacants clairement orientée à la hausse (entre +16 et +31 % contre + 11% au niveau national). Le nombre de nuitées observé sur ces territoires fait partie des plus modestes (proportionnellement au nombre de départements qui les composent). Enfin, la proportion d’appartements a généralement augmenté au détriment du nombre de maisons individuelles (sauf pour la Basse‐Normandie). En termes de variation des volumes prélevés, la baisse sur la période 2003‐2011 est proche de la moyenne nationale (‐12,7 %).

Les régions Provence‐Alpes‐Côte d’Azur et Rhône‐Alpes ont une baisse des consommations sur 2003‐2011 plus marquée que la moyenne nationale. Ces territoires présentent une croissance démographique plus soutenue que celle observée à l’échelon national, une composante touristique marquée (elles occupent les second et troisième rangs en termes de nombre de nuitées). L’emploi tertiaire progresse un peu plus que la moyenne. Mais elles présentent entre‐elles des différences : Rhône‐Alpes est une région industrialisée avec une baisse d’emploi dans ce secteur dans la moyenne française (‐ 12,6 %), alors que la région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur connaît une baisse contenue (-3,9 %) sur cette composante. Une croissance soutenue du nombre de résidences secondaires est par ailleurs observée pour la région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur.

La région Poitou‐Charentes enregistre une baisse des volumes prélevés, mais dans une proportion inférieure à la moyenne nationale pour les deux périodes considérées. Elle présente une évolution démographique et une hausse de l’emploi tertiaire dans la moyenne nationale. L’emploi industriel connaît une baisse contenue : ‐7,7 % contre 12,6 % au niveau national. Proportionnellement au nombre de départements qui la compose, le nombre de nuitées est dans la moyenne nationale en 2011. En revanche, on note une très forte progression du nombre de résidences secondaires (+ 19,6 %). La proportion de nombre d’appartements par rapport au nombre de maison a également nettement progressé. Enfin, la région présente une originalité du point de vue de l’évolution du salaire net moyen puisqu’elle enregistre une fluctuation de +43,5 % alors que celle observée dans les autres se situe aux alentours de +31 % (en euros courants).

page 26/67

région. Les situations sont diverses et il apparaît que les mêmes causes n’entraînent pas les mêmes effets. Certaines dimensions de la problématique ne sont pas intégrées dans la démarche comme les actions publiques en faveur des économies d’eau, les situations de tension sur la ressource en eau, le type d’activité industrielle touchée par la variation d’emploi de ce secteur d’activité etc.… qui peuvent constituer des facteurs explicatifs complémentaires. * : par rapport au nombre de départements de la région multiplié par la moyenne départementale Tableau 4 : tendance des variations des volumes prélevés et des s principales variables pour les groupes de régions.

Pour les deux derniers critères du tableau 4 (emploi agricole et variation de la population de plus de 75 ans), les classes de région sont moins homogènes en raison de l’inertie faible des

volume 1998 ‐2011 volume 2003 ‐2011 population emploi tertiaire et construction emploi in dustriel Nombre de nuitées * résidences secondaires logements vacants Maisons/appartem ent s population + de 75 ans Corse