Les bioéthiciens et leur projet d'interdisciplinarité.

Formation d'un groupe social, d'un champ et d'une

discipline

Mémoire

Catherine Dussault

Maîtrise en sociologie - avec mémoire

Maître ès arts (M.A.)

Les bioéthiciens et leur projet d’interdisciplinarité.

Formation d’un groupe social, d’un champ et d’une discipline

Mémoire

Catherine Dussault

Sous la direction de :

Résumé

La bioéthique est une discipline à caractère scientifique visant à produire systématiquement des normes de l’intervention sur le vivant. Lorsqu’elle agit comme une approche à la résolution des problèmes éthiques liés à une prise de décision technique et singulière, elle se pense une éthique visant la bonne opération à faire dans un contexte de soin, de la santé ou de la recherche. En dépit de son caractère reconnu et exprimé comme composite, la bioéthique tend à s’institutionnaliser comme « discipline » dite interdisciplinaire, suivant une organisation pédagogique et scientifique qui lui semble propre. Ce mémoire vise à comprendre les manières par lesquelles la bioéthique s’institutionnalise à l’université en formant une classe d’experts dits « bioéthiciens ». Or, devenir bioéthicien – alors que le titre n’est ni clairement défini ni consacré par des expériences académiques et professionnelles codifiées et validées – pose à la sociologie la question même de son existence. Nous étudions donc le travail symbolique de définition du groupe et de la discipline accompagnant sa formation. L’analyse d’entretiens auprès de quinze professeurs, chercheurs ou éthiciens ayant ou ayant eu des activités en bioéthique révèle que la diversité des situations ne correspond pas nécessairement à des scissions : les bioéthiciens partagent à différents degrés des conceptions métaphysiques, des valeurs et des expériences, correspondant à des modes d’entrée – et parfois, de sortie – au sein de la discipline. Nous retraçons pour s’en donner une vue d’ensemble la genèse du groupe, son histoire et celle de son institutionnalisation qui s’accompagne, sans doute paradoxalement, d’une certaine résistance au modèle disciplinaire jugé hiérarchique, fermé et faillible. Afin d’évoluer à l’université tout en demeurant « pertinente » pour la résolution de problèmes singuliers, nous verrons que la bioéthique et ses participants tentent d’innover par la discussion rationnelle et interdisciplinaire entre experts et, par là, modifient le champ scientifique à leur image.

Abstract

Bioethics is a discipline of a scientific nature aiming to produce systematically norms aimed to intervene on the living. When bioethics acts as an approach dedicated to solving ethical problems requiring a technical and singular decision, it thinks itself as an ethics engaged in the finding of the “good” intervention to be made in a context of care, health or research. Despite its acknowledged heterogeneous nature, bioethics tends to its institutionalization as an “interdisciplinary” discipline, following a pedagogical and scientific organization of its own. This thesis aims to understand how bioethics’ institutionalization is “objectively” and “subjectively” experienced, in other terms, for the institution itself and for the bioethicists. Now, becoming a “bioethicist” – as the title is not clearly defined, nor sanctioned by codified and validated academic and professional experiences – asks sociology the question of its existence. We, therefore, study the symbolic work of the group and the discipline’s social definition, going together with its formation. The analysis of comprehensive interviews conducted with fifteen professors, researchers or ethicists having or having had activities in the field of bioethics reveals that the diversity of situations does not necessarily tally with scissions or divisions within the field: bioethicists share, on different levels, values and experiences corresponding to different ways of initiating – and possibly leaving – the discipline. We then glance through the early process of the group’s unification, the history and the institutionalization of the discipline, going with – what might appear as paradoxical – a critique of the “disciplinary”, denounced as hierarchical, exclusive, and perhaps outmoded. In order to thrive in the academic world whilst staying “pertinent” to problem solving, bioethics and bioethicists try to innovate through rational and interdisciplinary discussion between experts, which, intrinsically, modifies the scientific field in the image of their practices and representations.

Table des matières

Résumé ... iii

Abstract ... iv

Table des matières ... v

Liste des tableaux ... viii

Remerciements ... ix

Introduction. Objet à l’étude, sa spécificité et son traitement ... 1

La bioéthique interdisciplinaire : un objet d’étude ... 3

Orientation et plan du mémoire ... 5

Chapitre I. Défendre et justifier le droit « d’exister » à l’université dans un contexte contemporain : l’organisation de la recherche et de ses chercheurs ... 8

L’organisation des disciplines : un éthos moderne de la science et du savant ... 9

L’idée du disciplinaire sur laquelle se branche la science ... 11

Une tradition communautaire ... 13

Les sciences contemporaines et leur critique du « disciplinaire » ... 18

Un « nouveau » mode de production des connaissances ... 20

L’élargissement de « l’agora », ou la consomption du disciplinaire ... 21

Des justifications à l’activité de connaitre ... 24

Quelle raison dans l’histoire? ... 26

Retour au sens et au sujet : repenser l’expérience ... 29

Quid de la bioéthique? ... 30

Chapitre II. Genèse de la « bioéthique » comme science nouvelle, interdisciplinaire et pratique ... 32

Contexte sociohistorique d’émergence de la bioéthique : nouvelles sensibilités éthiques, considérations politiques et responsabilités sociales ... 33

Les scandales et controverses comme conditions de possibilité d’émergence d’un discours alternatif ... 34

1) Les expérimentations nazies et l’âge du paternalisme ... 35

2) L’autonomie du patient et du sujet en temps de controverses ... 37

3) La « parcimonie bureaucratique » et son élargissement ... 38

Vers une première définition : l’école pottérienne et l’engagement moral envers le futur ... 39

Le retour aux origines : lieux de socialisation, de formation et d’institutionnalisation ... 42

L’approche canonique en bioéthique : retour aux médecins ? ... 44

Critiques de la bioéthique et nouvelle organisation de la recherche ... 48

Exigence d’interdisciplinarité et fondations de la coopération ... 50

Vers un projet bioéthique : registre des pratiques et discours de la bioéthique « pratique » et scientifique ... 54

Les développements d’une « science » nouvelle et ses fondations, pour l’idéologie et ses chercheurs ... 58

Chapitre III. La science pour la connaissance ou la société : vers une sociologie de l’activité scientifique... 65

L’engagement en sciences : vocation et profession... 66

Des figures de l’excellence… ou de la médiocrité ... 68

La science comme institution ou comme activité spécialisée de connaissance... 72

Une science hétérogène, mais communicable ... 73

L’autonomie de la science et le rôle du scientifique qui lui est attaché ... 77

L’institution du champ scientifique : sa structure, ses stratégies, son nomos ... 81

Positions d’agents au sein des champs et dans l’espace scientifique ... 83

Vers l’autonomisation du champ scientifique ... 89

L’engagement en recherche ... 92

Chapitre IV. Le groupe de bioéthiciens : précisions empiriques, théoriques et méthodologiques ... 94

Les distinctions qui hantent les discours sur la science ... 96

Une « épistémologie » de la bioéthique ? ... 97

Vers une étude critique de la bioéthique ... 98

Privilégier les entretiens compréhensifs ... 98

Privilégier le « devenir » bioéthicien, dans son groupe et son histoire ... 104

Le groupe de « bioéthiciens » à l’université et en pratique : remarques méthodologiques ... 106

Présentation de l’échantillon ... 107

La bioéthique au Québec : « lieux-dits » de formation, de socialisation et d’interprétation de la bioéthique ... 112

1) L’Université de Montréal : l’affirmation de l’autonomie d’un groupe par le passage à la santé publique ... 113

2) L’éthique biomédicale à McGill, près des médecins et des droits ... 116

3) Une « bioéthique » à l’Université Laval ?... 119

La bioéthique comme espace de pratique et d’engagement ... 120

Les figures du bioéthicien... 126

L’expert in situ... 127

Le chercheur ... 129

L’enseignant ... 134

Les qualités du bioéthicien ... 136

L’initiation à la société de bioéthiciens ... 139

Figures d’engagement en bioéthique ... 141

1) La vocation ... 143

2) La personnalité dans le monde de la science... 144

3) Le militant ... 148

4) La chapelle privée : à la recherche d’un groupe de validation du croire ... 150

Des bioéthiciens plus bioéthiciens que d’autres ... 155

Chapitre VI. Vers l’institutionnalisation de la bioéthique : l’état du champ ... 162

Formation d’un esprit distinctif de la recherche ... 163

Interdisciplinarité, individualisme et pluralisme ... 165

« Discipliner » l’indiscipline : une bioéthique scientifique? ... 172

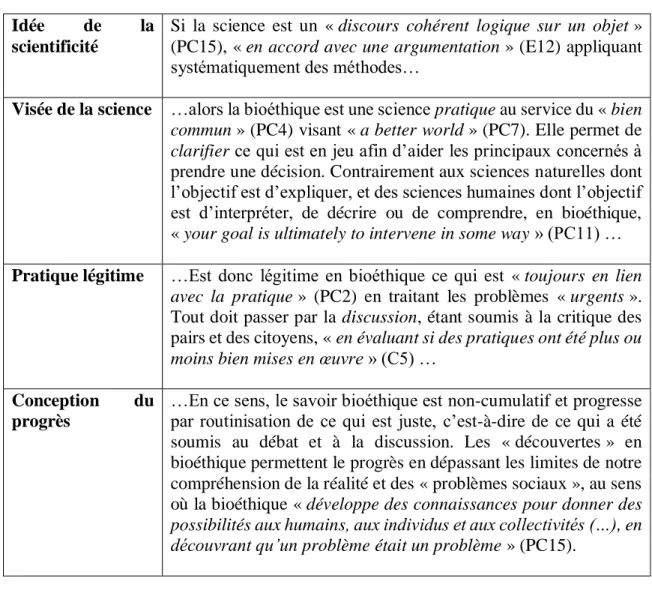

Modèle de « scientificité » légitime : vers une nouvelle épistémologie? ... 178

Un nouvel expert? Retour au groupe de bioéthiciens ... 183

La première « génération » de bioéthiciens : les heureux débuts ... 186

Les challengers : l’existence de la discipline en question ... 189

Conclusion. D’un pont à l’autre. De l’idéal de la discussion à l’institutionnalisation d’une parole légitime ... 194

Bibliographie ... 201

Annexe I – Les rôles de l’homme de la connaissance ... 209

Annexe II – Schéma d’entretien, version française ... 211

Annexe III – Schéma d’entretien, version anglaise ... 216

Annexe IV – Lettre de sollicitation, version française ... 221

Annexe V – Lettre de sollicitation, version anglaise ... 222

Annexe VI – Formulaire de consentement, version française ... 223

Liste des tableaux

Tableau 1. Conditions de possibilité d’émergence et d’institutionnalisation de la bioéthique

... 64

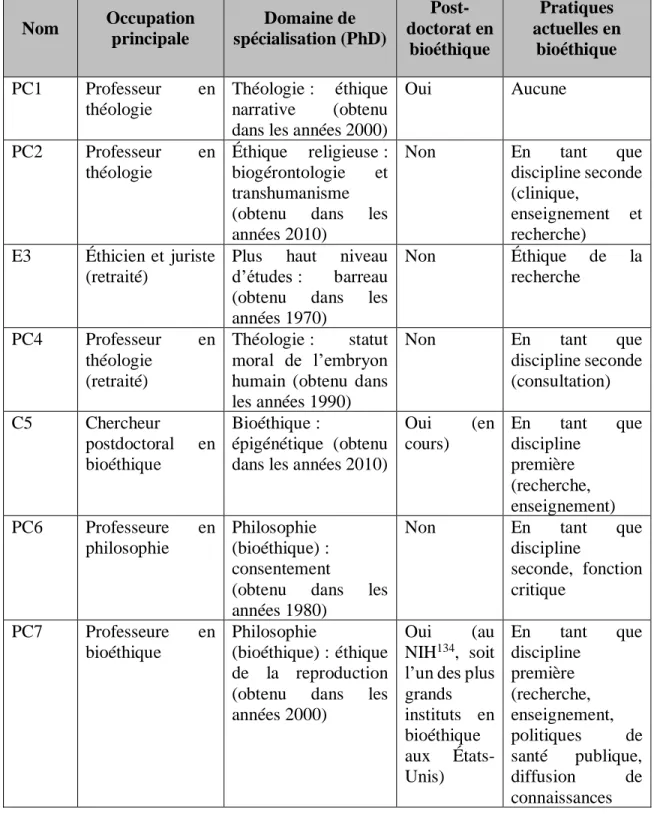

Tableau 2. Présentation des répondants ... 108

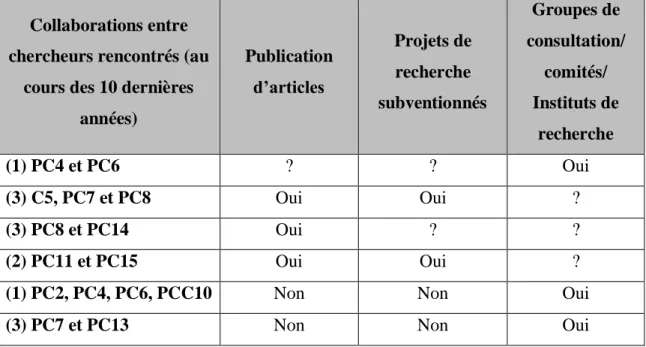

Tableau 3. Présentation des « réseaux » de chercheurs ... 111

Remerciements

Mes premiers remerciements vont à mon directeur de recherche, Dominique Morin, sans qui je n’aurais pu écrire les lignes qui suivent avec la même assurance. Il a su me réaligner dans les moments d’égarement, m’encourager dans les instants plus difficiles et, surtout, peaufiner mes intuitions des siennes, qui sont riches, justes et donnent toujours à chercher au bon endroit. Merci pour ta présence généreuse et rassurante, et plus largement pour m’avoir initiée au monde des études supérieures. Je suis fière d’avoir été formée à tes côtés.

J’aimerais remercier Olivier Clain qui a été, peut-être à son insu, l’auteur de certaines réflexions de ce mémoire. Merci de m’avoir permis de travailler avec toi, de m’y avoir taillé une place, en toute confiance, propice au développement de ma propre pensée.

Merci également aux quinze professeurs, chercheurs et éthiciens qui ont accepté de me rencontrer et de m’accorder de leur temps que je sais précieux. S’il semble évident que sans vous, cette recherche n’aurait pu avoir lieu, il m’apparait tout autant manifeste que sans vous, ma pensée se serait cherchée, sans peut-être ne jamais se trouver. J’ai pu comprendre, grâce à vous, des facettes de la vie universitaire et des manières de s’y engager, depuis l’intellectualisation de ses idéaux jusque dans les réalités de la pratique parfois prometteuse, bien que d’autres fois plus décevante. Bien des nuances m’auraient échappé sans le partage de vos expériences. J’espère que vous saurez prendre plaisir à parcourir les contours de l’ensemble flou de la bioéthique, tel qu’il m’est apparu.

Rédigé à un moment où les distractions estivales étaient nombreuses, ce mémoire aurait difficilement pu aboutir sans les nombreux encouragements de ma famille et de mes ami.es. Plus spécifiquement, merci à Andrée-Anne, pour ses conseils, sa présence, bref, pour avoir été ma précieuse « voisine de bureau ». À Thomas, pour ton écoute attentive et la relecture complète du mémoire, merci ! À Baptiste, pour avoir gentiment réalisé la mise en page du manuscrit. À Jean-François R., pour nos discussions toujours passionnantes, qui ont inspiré certaines lignes qui vont suivre. À Jean-François P., pour la présence réconfortante en fin de parcours qui m’a donné, à coup de rires et de bonheur, l’énergie nécessaire à l’achèvement d’une telle entreprise.

Je souhaite enfin remercier le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le Fonds de recherche du Québec – société et culture (FRQSC), le Département de sociologie et Hydro-Québec pour leur soutien financier qui a grandement contribué à la réalisation de ce mémoire.

Introduction. Objet à l’étude, sa spécificité et son traitement

L’entreprise critique se trouve déchirée entre, d’un côté, la tentation d’étendre à toutes les formes de connaissance le dévoilement des « idéologies » sur lesquelles elles reposent et, de l’autre, la nécessité de maintenir un domaine réservé, celui de la Science, susceptible de fournir un point d’appui solide à cette opération.

L. Boltanski, (De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation)

Les études sur la science, les disciplines, les communautés scientifiques ou les chercheurs ont souvent souffert d’une trop stricte division du travail entre sociologie, histoire et philosophie. Alors que la sociologie s’intéresse aux relations « entre connaissances et sociétés » (Vinck, 1995 : 14), la philosophie des sciences, se pensant première, prétend libérer l’esprit scientifique « des supposées mystifications de la métaphysique » (Lecourt, 2001 : 14), en établissant des seuils de scientificité ou des critères de démarcation entre savoir scientifique et savoir non-scientifique. Cette philosophie des sciences, liée à des tentatives de classification des sciences, se consacre entre autres à la reconstruction logique des étapes d’une découverte scientifique, où tout ce qui est jugé insaisissable par une reconstruction rationnelle ou par une histoire des sciences relèverait de la « psychologie », dont l’étude est relayée à la sociologie (Lakatos, 1994 ; Popper, 1982).

Il y a néanmoins quelque chose de prétentieux et de critiquable à penser ainsi la philosophie des sciences, au-dessus de la science, lui expliquant la signification de ses concepts (Ryle, 1951). L’activité de clarification des concepts et de la démarche est intrinsèque à la science : la simple intention de « faire science » comporte déjà en elle-même une réflexion sur les méthodes ou sur les concepts les plus adéquats pour saisir l’objet à connaitre. En s’entendant sur la signification des concepts, la nature des méthodes et de ce qui fera l’objet du traitement dit scientifique, les scientifiques font toujours une sorte d’épistémologie1 spontanée, se produisant sans être systématiquement provoquée. C’est sans doute pourquoi la majorité de ceux qui écrivaient l’histoire des sciences était, jusqu’à une période « très récente », des scientifiques actifs (Kuhn, 1990 : 158).

1 Nous définirons le concept d’épistémologie au quatrième chapitre de ce mémoire. Pour le dire d’une manière

La réflexion épistémologique conséquente avec ce que nous venons d’énoncer doit prendre en compte le discours critique des disciplines elles-mêmes et les justifications qui sont données à leur savoir qui, déjà, tentent de formuler systématiquement quelles sont leurs activités à prétention scientifique et quelles sont les conditions dans lesquelles il est possible de connaitre et d’accéder à une certaine vérité. Suivant ce préjugé jusque dans la conduite d’entretiens qualitatifs, ce mémoire propose une étude d’épistémologie empirique2 de la

bioéthique, étudiant le contenu de la discipline, ses justifications, de même que la réflexion spontanée des chercheurs sur leur « science » et le contenu du modèle de scientificité nouveau duquel ils font la promotion. Ainsi, en plus d’étudier une forme caractéristique d’organisation et de consensus associée à un paradigme3, nous y menons une réflexion sur

les formes de l’articulation entre les éléments cognitifs, sociaux et épistémiques dont la « bioéthique » semble être un arrangement original (Fabiani, 2006 : 19).

Or, en étudiant la discipline « bioéthique », sa genèse, son institutionnalisation, mais aussi les discours et représentations de ses participants, il nous a semblé que cette démarche en entrainait une sociologiquement bien plus intéressante. En expliquant le paradigme

bioéthique et sa communauté de bioéthiciens, la question de l’existence même de ces

catégories s’est posée. Le travail de définition du groupe ou d’établissement de critères de leur science se heurte, en effet, à des obstacles qui nous semblent difficilement surmontables. Dans un univers où la différence est non seulement cultivée, mais également exprimée et reconnue comme nécessaire à la bonne conduite de ses activités de connaitre, de découvrir et de justifier, quels principes de cohésion pourraient être responsables de l’existence et de la persistance de la catégorie de la « bioéthique » ou de « bioéthiciens » ? Comment les participants à la bioéthique, issus de parcours disciplinaires hétérogènes peuvent-ils, en dépit de cette diversité, mais aussi des divergences dans leurs manières de faire et de penser, être

2 L’expression a déjà été utilisée par Latour et Woolgar (1988), en lui assignant un contenu distinct de celui que

nous proposons. En effet, nous ne pensons pas l’épistémologie empirique comme un ensemble de « savoirs sur les manières dont les savoirs se construisent indépendamment des manières dont les scientifiques croient qu’ils se construisent » (Fourez, 1996 : 17). Nous conduisons, rappelons-le, une étude empirique tenant compte des discours et des représentations des bioéthiciens à propos de ce qu’ils pensent faire et de ce qu’ils font effectivement, en les jugeant capables de réflexivité.

3 Nous y reviendrons au chapitre suivant. Mentionnons tout de même pour l’instant qu’un « paradigme »

désigne ce que partagent les membres d’une communauté scientifique (notamment des conceptions métaphysiques, des valeurs, des exemples-types et des généralisations symboliques).

« unis » dans la communion de la « bioéthique » ? Ainsi, le moment « épistémologique » du départ, voulant étudier de manière critique le savoir que la bioéthique développe et ses manières de le faire, s’est redoublé de celui de l’étude de la formation du groupe, de sa structure objective et de son histoire.

La bioéthique interdisciplinaire : un objet d’étude

La bioéthique est une discipline relativement jeune. Le néologisme a été formulé au début des années 1970. Son entrée à l’université, à travers des programmes d’enseignement, des centres de recherche ou des revues, l’est d’autant plus : il aura fallu attendre les années 1990 pour qu’un premier programme de bioéthique soit mis sur pied au Québec. La bio-éthique, son nom le désigne déjà, est une éthique du vivant : bios, la vie ; ethos, les mœurs, les manières d’être, les valeurs, et une réflexion sur notre rapport à celles-ci. Elle serait donc une réflexion systématique sur toutes les interventions de l’homme sur le vivant, de même que sur les normes et les valeurs en jeu lors de ces interventions. Non seulement doit-elle clarifier les questions à portée éthique suscitées par l’avancement et l’application des technosciences biomédicales, elle vise tout autant à résoudre ces questions. Si nous osons d’ores et déjà fournir une définition préliminaire de la discipline, nous verrons qu’elle appelle à être nuancée, faisant parfois l’objet de vives contestations qui se prolongent jusqu’à la remise en question de son existence même : c’est un construit social que tous ces gens-là se

reconnaissent dans ce groupe, nous dira l’un des participants rencontrés. L’intérêt d’étudier

empiriquement la bioéthique, à travers le discours de ses participants, s’est alors confirmé. Un autre constat s’est imposé dès le début de notre recherche. La bioéthique se constitue comme discipline autrement « scientifique », en tant que son activité se spécialise avec des « non-spécialistes » : non seulement réunit-elle les représentants de formations scientifiques aussi diversifiées que possible, transcendant les champs disciplinaires, mais elle y intègre aussi les citoyens, qui sont vus comme les principaux concernés. Selon les participants à la bioéthique, une proposition ou une décision serait légitime non pas parce qu’elle serait marquée par le sceau de l’autorité scientifique, mais bien parce que les personnes concernées y auraient été associées. Dans le contexte contemporain, la légitimité du discours scientifique s’appuyant sur le statut rationnel de la science est sapée et la bioéthique, en tant que « science » nouvelle, tente de reconduire cette résistance. Elle récuse le modèle d’une science

du savant autonome, rationnel, disciplinaire, dans sa « tour d’ivoire », en déplaçant le fondement de la légitimité de la science moderne et en priorisant une science s’organisant autour d’objets précis de recherche, de questions à résoudre, et non autour d’une communauté scientifique partageant certains concepts, méthodes, instruments, croyances, critères de validation ou d’expérimentation qui incarnerait collectivement le savant autonome.

Ainsi, la complexité de la question se rehaussait d’une couche de subtilité : la bioéthique ne correspond pas aux formes institutionnalisées « conventionnelles » des disciplines. Elle ne saurait répondre à la représentation de la communauté scientifique, homogène, régie par des normes et un contrôle social, ni à celle des laboratoires universitaires associés à l’enseignement et à la recherche, et en compétition entre eux (Vinck, 2007 : 17). La bioéthique propose une forme qui nous semble intermédiaire, en instituant à la fois, dans la forme de ses comités, des réseaux d’experts partageant certaines expériences communes, jugés capables de répondre ensemble à une question posée socialement et, dans ses centres de recherche, des réseaux de chercheurs ouverts au pertinent, développant des connaissances permettant, a fortiori, la résolution de ces problèmes.

De surcroit, l’originalité de la bioéthique se situe sans doute dans la nature à la fois « pratique » et « théorique » de ses activités. L’amalgame de ces deux conceptions de la discipline mènera, nous le verrons au fil du mémoire, à une certaine confusion au niveau de la visée qu’elle se donne, des pratiques qu’elle juge légitimes, des représentations de la discipline par ses participants et sa conception du progrès. La bioéthique est, en effet, une

éthique du vivant rassemblant des professionnels de la santé, des chercheurs et professeurs

en sciences humaines et naturelles autour de questions jugées préoccupantes et dont l’urgence justifie la réalisation d’interventions spécialisées de la part de ses praticiens, le plus souvent dans la forme de comités – ce qui n’est pas libre de conséquence pour une « éthique » au sens maximaliste du terme. Elle est, ensuite, une « science » interdisciplinaire voulant clarifier la signification de ses concepts afin de viser la meilleure action à faire dans un contexte de soin ou de la santé tout en échappant à la pure « logique scientifique ». Nous constaterons alors que la bioéthique constitue un arrangement original de l’interdisciplinarité – et de ses justifications – qui est de plus en plus répandue dans les universités contemporaines, puisqu’elle amène divers professionnels, professeurs et citoyens à collaborer dans de

multiples lieux de construction et d’interprétation des expériences, suscitant toujours et à différents degrés, le partage de sentiments, d’idées et d’intérêts qui sauront se développer au sein d’une « discipline » à visée normative et usant de méthodes dites scientifiques – du moins, voilà certaines expressions utilisées par les participants rencontrés afin de gagner légitimité dans un milieu à plus forte raison médical où on ne parle que le langage de la science.

Une telle étude sur l’engagement des bioéthiciens au sein d’un domaine s’institutionnalisant et s’efforçant de démarquer ses démarches et les connaissances qu’elles produisent, tout en voulant dépasser la fermeture du modèle d’autonomie des communautés disciplinaires – ou de la compétition des laboratoires –, exigeait aussi la mise en lumière, du moins en partie, des enjeux liés à la recherche interdisciplinaire, ainsi qu’à la dynamique externe propre aux comités de bioéthique qui s’inscrivent eux-mêmes dans un contexte nouveau de la recherche. De ce fait, après avoir étudié le groupe de bioéthiciens et le projet qui les légitime, le troisième volet de la recherche est consacré à la compréhension des luttes internes liées au projet de l’institution d’une discipline autrement autonome et de ses normes.

Orientation et plan du mémoire

Ce mémoire propose l’étude d’une « discipline » nouvelle en train de s’institutionnaliser à l’université : il traite du « devenir » bioéthicien, de la bioéthique et même, plus largement, de la science dans un contexte contemporain. La bioéthique est une science pratique proposant de partir d’expériences et de critiques réelles pour produire des normes de l’intervention sur le vivant. En tant que discipline à caractère scientifique, la bioéthique organise un mode de la recherche et de l’enseignement à travers la codification de ses pratiques en un champ qui saura se développer, du moins dans ses représentations, en tant que « discipline interdisciplinaire ». La question de son institutionnalisation met alors en jeu la (re)définition des finalités de sa « science » et de son autonomie, qu’elle protège ou qu’elle revendique notamment afin de permettre la reproduction de l’unité du groupe cultivant un esprit distinctif de la recherche et de l’enseignement en bioéthique. En étudiant des manières de devenir bioéthicien et celles d’y exister, nous constatons que le problème que pose le groupe de bioéthiciens à la sociologie est celui-là même de ses conditions de possibilité d’existence, nous engageant alors dans une recherche à prétention généalogique.

* * *

Les trois premiers chapitres doivent être compris comme une introduction longue au sujet de notre étude, celui du devenir bioéthicien. Dans le sillage des études de Boltanski (1982) et de Mauss et Hubert (2016), nous proposons que pour saisir la manière selon laquelle se forme un groupe social, nous devions étudier ses participants, ses instruments cognitifs, sa structure objective, mais aussi son histoire. Le premier chapitre rappelle les transformations de l’expérience scientifique rendue possible à chaque époque, depuis les sciences « modernes » jusqu’aux sciences « contemporaines ». Il met l’accent sur l’idée du disciplinaire qui se développe dès la Réforme moderne des sciences et qui sera attaquée par les nouvelles « sciences », dont nous caractérisons « l’épistémologie ». En situant la bioéthique dans le panorama des sciences contemporaines, nous anticipons des éléments de l’analyse des résultats traitant de l’organisation de la « science » bioéthique et de ses chercheurs.

Le second chapitre retrace la genèse de la bioéthique en tant que science nouvelle, interdisciplinaire et pratique. Nous y examinons les principaux courants de la bioéthique, de même que des lieux à l’intérieur desquels ils se sont institutionnalisés, soit la recherche, l’enseignement et les comités de bioéthique. Nous relatons des circonstances déterminantes ayant mené au développement de la discipline et, par là, à la codification d’un champ de la recherche interdisciplinaire, dont nous avons étudié les implications morales, sociales et scientifiques. En examinant les idéaux intellectualisés par la discipline, nous avons porté une attention particulière aux critiques qu’elle autorise.

Le troisième chapitre, s’intéressant à la question ambigüe de l’engagement en recherche, mène vers l’analyse des entretiens portant sur l’engagement dans l’interdisciplinarité de la bioéthique. Nous y interrogeons, entre autres, la posture du savant à adopter en sciences et face à la société : doit-il, tel que le défend Weber (1919), se soumettre aux seules puissances morales de sa science ou, en vertu d’une approche niant toute démarcation entre science et société, s’ériger en entrepreneur de l’innovation, suivant le préjugé que « tout », ou presque, serait traduisible (Latour, 1995) ? Nous tranchons la question en exposant la théorie des champs scientifiques de P. Bourdieu (2001), de leur structuration, différenciation et autonomisation, qui est à la source des chapitres d’analyse.

Poser la problématique de l’engagement des chercheurs en la liant non seulement à un éthos du savant, mais aussi de la recherche, nous conduit à déterminer, au chapitre quatre, de quelle(s) manière(s) les différents lieux d’institutionnalisation de la discipline tracent des possibilités et des impossibilités pour les chercheurs qui s’y engagent. Nous y présentons les quinze participants à la bioéthique que nous avons rencontrés et interrogés dans le cadre d’entretiens semi-dirigés, de même que les départements ou programmes de bioéthique au sein desquels ils évoluent. Les spécificités théoriques et méthodologiques du mémoire sont également exposées.

Au cinquième chapitre, nous expliquons comment et pourquoi, en dépit du fait que presque

tout distingue les bioéthiciens rencontrés – et même qu’ils cultivent cette différence –, chacun

d’eux peut prétendre au titre de bioéthicien. À la manière de Boltanski (1982), nous irons aux contours de « l’ensemble flou » des bioéthiciens, en tentant de définir le processus d’unification symbolique du groupe, qui est indissociable de celui de sa formation. La cohésion de ce groupe s’explique en partie par son histoire, de même que par la force d’agrégats faibles, au sens où la catégorie revendique peu de ceux qui se réclament d’elle, tout en affirmant leur différence à l’intérieur du champ.

La question du processus et du travail d’unification symbolique du groupe nous conduit au

chapitre six, traitant de l’institutionnalisation du champ de la bioéthique. Après un retour

obligé aux idéaux relatifs à l’unité et aux progrès des travaux de la discipline, nous dégageons l’esprit distinctif de la recherche qu’elle institue en faisant la promotion d’une épistémologie nouvelle, que nous qualifions d’argumentative. Nous concluons le mémoire par l’étude du « champ » bioéthique et de son « modèle de scientificité » et, plus largement, par une réflexion sur la place de la bioéthique à l’université dans un contexte contemporain de la recherche et de l’enseignement.

Chapitre I. Défendre et justifier le droit « d’exister » à

l’université dans un contexte contemporain : l’organisation de la

recherche et de ses chercheurs

Au-dessus du sujet, au-delà de l’objet immédiat, la science moderne se fonde sur le projet. Dans la pensée scientifique, la méditation de l’objet par le sujet prend toujours la forme du projet.

G. Bachelard, (Le nouvel esprit scientifique)

Justifier les fondations d’une discipline nouvelle apparait comme une entreprise quelque peu contradictoire dans un contexte où la recherche de « type » participatif, collaboratif ou interdisciplinaire s’impose de plus en plus comme impératif institutionnel et, par là, comme gage de réussite pour le chercheur se soumettant à ces exigences au sein de son « réseau ». Comment défendre le « droit » d’exister comme discipline à une époque où l’existence même de communautés scientifiques « disciplinaires » est contestée, parfois même récusée (Fabiani, 2006) ? Nous verrons que l’archéologie de la réponse suppose une structure et un développement des sciences d’un type nouveau. Le système tacite justifiant l’existence des disciplines semble, en effet, avoir subi de profondes mutations que nous retraçons dans ce chapitre.

En étudiant les moments successifs de la transformation historique des horizons dominants de l’expérience scientifique pensable à chaque époque et des discours sur celles-ci, nous portons une attention particulière à l’ensemble des idéaux, des normes et des conditions les ayant rendues possibles, tout en concevant leur développement comme une réalité certes scientifique, mais également sociale et historique. Cela nous permettra de saisir comment l’autonomie disciplinaire, puis l’interdisciplinarité se sont successivement imposées comme manières « légitimes » de faire la science. Nous montrerons que lorsque la recherche supposant l’entente tacite des chercheurs sur un champ de connaissances et un mode de réalité des objets se substitue à la valorisation collective de la création de « domaines de recherche » interdisciplinaires, le sens moral de l’institution scientifique change, de même que les conditions et les présuppositions la supportant et la légitimant, et se fait alors porteuse d’une épistémologie nouvelle.

L’organisation des disciplines : un éthos moderne de la science et du savant

La question de la manière dont a émergé la science moderne et les conditions dans lesquelles elle l’a fait en est une dont la complexité peut se mesurer à l’étendue de ses réponses, de ses « pères fondateurs » et de ses aires géographiques d’origine (Shinn et Ragouet, 2005 : 13). Concédant que l’histoire peut être traitée de bien des façons, A. Koyré (1956) les compare à des royaumes de Dieu au sein desquels s’édifient des demeures à l’image de leurs « fondateurs ». Nous ne tentons donc pas de construire une histoire de la logique des sciences, au risque de déterminer sa structure et de se prendre au piège. Nous ne relevons que quelques aspects ayant mené au développement d’une nouvelle vision de la science ou, du moins, à l’acquisition d’une nouvelle conception de la réalité qui sous-tend les « données de l’expérience » (Koyré, 1956)4.Au dix-septième siècle, avec G. Galilée (1564-1642), F. Bacon (1561-1626), et R. Descartes (1596-1650), la philosophie aristotélicienne traditionnelle alors dominante est attaquée sous différents aspects. La « Réforme moderne des sciences » invoque effectivement que les limitations de l’empirisme aristotélicien peuvent être surmontées par l’élaboration d’une véritable méthode expérimentale impliquant une prédominance de la raison et de la théorie sur l’expérience et les faits (Koyré, 1956 : 25). Nous pourrions dire de manière simplifiée que :

1. Avec Galilée, la méthode utilisant le langage mathématique pour formuler ses questions à la nature et interpréter ses réponses a « substitué l’univers rationnel de la précision au monde de l’à-peu-près connu empiriquement »5 (Koyré, 1956 : 25). En

4 Le travail scientifique s’impose donc comme ayant deux grands instruments : a) les concepts à travers lesquels

il est possible de saisir l’objet à connaitre, qui sont en fait les présupposés et conventions fondant les jugements sur l’objet su; et b) l’expérience rationnelle, soit les moyens d’une expérience contrôlée rendant possibles la science empirique et la recherche du vrai.

5 Avec l’affaire Galilée, la vérité établie de l’enquête scientifique se substitue à la vérité révélée des textes sacrés

et, par là, la vérité dont se réclame la science ne peut être réfutée par un autre pouvoir qu’elle-même. En ne s’intéressant qu’aux qualités des objets et leurs rapports réguliers et reproductibles par l’expérience, il exclut les explications théologiques des discours scientifiques acceptables. Cette science désenchantée ne repose plus sur l’intervention divine, la cohérence d’ensemble du « cosmos », ou encore l’explication bona fide. Elle se fait par l’explication du phénomène déterminé d’une interprétation scientifique acceptable, qui se définit par l’évaluation de cette interprétation en deux étapes : la première démarque l’interprétation scientifique de l’interprétation non scientifique – ce qui revient à circonscrire le sujet de la science ainsi que son objet à connaitre ; et la seconde détermine l’acceptabilité de ces interprétations pour se qualifier comme scientifiques.

ce sens, l’activité critique de la raison a succédé à l’autorité « mythique » de la religion ;

2. Avec le Novum Organum (1620) de Bacon s’est développé une réforme de la science remplaçant la méthode discutée dans l’Organon, un recueil des écrits d’Aristote6, par une qui est inductive plutôt que déductive7. Elle s’accompagne d’une mise garde contre des préjugés récurrents des scientifiques8 et, par là, édifie ce que nous pourrions qualifier d’un « ethos » du scientifique ;

3. Avec Descartes se développe des règles de la méthode pour la direction de l’esprit, déterminant l’identité de la science9, un éthos du savant et sa finalité en tant que « pratique de la recherche de la vérité pénétrée du sentiment de ce pour quoi la science est faite et de ce dont elle a à répondre » (Hamou, 2002 : 116). La science doit permettre à l’homme de le rendre comme maitre et possesseur de la nature. Descartes fonde ainsi un rationalisme moderne concevant une nouvelle idée de la philosophie universelle et lui donne aussitôt un tour systématique (Husserl, 1989 : 85).

Une tendance semble donc se dessiner en ce qui a trait à la visée de la science moderne. D’abord, en tant que « libre recherche de vérité », la connaissance scientifique est une forme « autonome de transmission du savoir et de formation des nouvelles « élites », responsables devant la société au nom de l’objectivité universelle de ce savoir », indépendante de l’autorité ecclésiastique et des intérêts exclusivement individuels : l’institution universitaire se donne pour finalité et pour « vocation » l’élaboration d’une culture commune « intégrant en elle le débat et la réflexion », en se revêtant d’un idéal civilisationnel à orientation universaliste (Freitag, 1998 : 36-38). Ensuite, en tant qu’opération possible sur le réel, la science se définit

6 Aristote commandait chaque fois une démarche scientifique ajustée à la spécificité de l’objet de connaissance :

« La science moderne substitue les relations fonctionnelles, les structures, aux substances aristotéliciennes et c’est la logique de la manipulation des symboles qui guide les mains du physicien vers des conclusions nécessaires. L’usage de formulations mathématiques abstraites affaiblit la tendance à concevoir la matière en termes substantiels et conduit à mettre l’accent sur les aspects relationnels » (Bourdieu, 2001 : 98).

7 Néanmoins, la déduction conserve une place importante pour confirmer les généralisations inductives. 8 Les préjugés récurrents sont ainsi nommés: Idols of the Tribe, Idols of the Cave, Idols of the Market place,

Idols of the Theater : le savant doit évacuer ses préjugés et ses prédispositions individuelles afin de devenir à nouveau « a child before nature » (Losee, 1972 : 62), reconnaitre les limites de l’entendement et du langage et se soustraire des dogmes des différentes idéologies et philosophies. La formule programmatique devient « savoir, c’est pouvoir », ce qui induit forcément, à une époque où le savoir-faire du technicien se rapproche au mode théorique de penser et d’agir du savant, une nouvelle organisation sociale de la recherche, des institutions et des comportements nouveaux de la part des « scientifiques » (Salomon, 2006 : 22). Cette science « nouvelle » réalise ainsi la jonction entre la contemplation et l’expérimentation, fondant par là même l’objectivité et l’efficacité de sa science qui s’atteint par le calcul et la mesure, à coup de révision. L’expérimentation se pose alors comme moyen d’accroitre et de réviser les connaissances. Cette logique de construction et de validation des théories présuppose la possibilité de conduire une expérimentation libre de tout préjugé pouvant orienter le regard du chercheur dans sa perception du monde et de la nature.

9 La science est une connaissance certaine et évidente, elle est une, elle est finie et elle a une double finalité,

par un certain type de connaissance sur l’objet – et non l’objet lui-même – dont les connaissances, liées entre elles, sont unifiées par la raison humaine, s’attestant à travers les concepts a priori de l’entendement. Elle s’exprime dans les prescriptions sur l’agir et dans la démarcation des interprétations scientifiques de celles qui ne peuvent prétendre à ce statut. En effet, dans son idéal de rattachement de l’unité « originelle » de tous les savoirs théoriques à travers « l’autonomie transcendantale du monde de l’esprit et de la culture » (Freitag, 1998 : 39), la finalité visée de la science détermine des pratiques acceptables dans la recherche de la vérité, de même qu’un éthos du savant cultivant un esprit distinctif suivant les raisons pour lesquelles la science est faite et ce dont elle a à répondre (Hamou, 2002 : 116).

L’idée du disciplinaire sur laquelle se branche la science

L’ambition de la science moderne était de réaliser l’unité des sciences en s’organisant en un système unique, tout en cultivant et en préservant la singularité de chacune en tant qu’elle se distingue (fonctionnellement) des autres sciences. Afin que cette totalité soit signifiante, la multiplicité des « disciplines » exige leur unité : la cohérence du « système des sciences » empiriques était une « nécessité a priori liée aussi bien au modèle idéal de scientificité qu’aux déterminations immanentes de l’étant pris pour objet » (Clain, 1989 : 95). Cette unité de la science ne se trouve pas dans la nature, ou encore derrière le phénomène10 : elle trouve ses fondations dans le caractère unifiant des concepts, des principes et la Raison elle-même11. Elle est donc celle de disciplines intégrables à un objectif final au sein d’un système, suivant des principes – dont la certitude est apodictique, et non d’après des lois de l’expérience (Kant, 1990 : 9)12. Comte (1982) écrivait par ailleurs qu’il fallait considérer les différentes sciences

comme autant de branches d’un tronc unique. L’idéal d’unité de la science induit

conséquemment une orientation volontaire et réfléchie de l’opération sur le réel par des

10 Selon Kant, la nature est notre expérience du monde sous des lois universelles incluant des concepts, des

principes et des lois.

11 La science, en tant que système, est une totalité de connaissances, ordonnée suivant des principes existant a

priori, et non d’après les lois de l’expérience : « À proprement parler, on ne peut appeler science que celle dont

la certitude est apodictique ; une connaissance qui n’offre qu’une certitude empirique n’est appelée qu’improprement savoir. La totalité de la connaissance qui est systématique peut déjà, pour cette raison, être appelée science et même science rationnelle si la liaison de la connaissance dans ce système constitue un enchainement de raisons et de conséquences » (Kant, 1990 : 8-9).

12 Cette unité de la science s’acquiert de l’universalité de la raison. Son expression la plus importante est sans

méthodes, des instruments, une visée éthique d’ensemble et une coopération intellectuelle fondée sur la finalité commune des développements néanmoins individuels de ses recherches, rendue possible par le partage d’une vision du monde commune.

Aux XVIIe, XVIIIe et XIVe siècles, l’épistémologie se préoccupe, dans un contexte de spécialisation grandissante, de l’unité de la science et de l’« unification » de ses disciplines,

branches ou fonctions13, par la raison, par la reconnaissance de leur caractère interdépendant ou encore par l’adoption de méthodes (positives) communes. Cette réflexion épistémologique est indissociable d’une réflexion d’ordre social et politique, puisque l’unité formelle recherchée chez les « esprits » est en fait le fondement d’un ordre social véritable, d’un projet humaniste commun. La division et la séparation causée par le progrès – qui a nécessairement lieu sous forme de spécialisation – appellent à l’organisation, et à l’unification du divers par l’instauration d’un pouvoir spirituel capable de réunir les esprits, sans réduction ni uniformisation, tout en concourant à la circonscription d’un domaine du savoir objectif où l’autonomie du savoir trouve sa garantie (Karsenti, 2002 : 827 et 833). Nous le verrons avec M. Weber (2002), la différenciation des savoirs est liée à la tendance à la spécialisation dans un domaine. La notion de « discipline » se développe, en effet, en parallèle de la tendance à la valorisation de la spécialité et au développement des professions. La perpétuation du lien spirituel assurant son unité est rendue possible par le partage d’un fonds commun de connaissances, qu’il appartient à la discipline de développer systématiquement et réflexivement, à l’encontre de l’autorité dogmatique et de ses croyances. Avec la réforme des sciences modernes se forme donc un éthos de la science que les universités institueront en « disciplines ». Les disciplines sont les structures des communautés « d’idées, de sentiments et d’intérêts » (Durkheim, 1986) développant un savoir destiné à l’enseignement pratique et théorique. L’unanimité et l’unité virtuelles de la communauté scientifique se situent à l’intérieur de l’épistémè, du savoir à caractère

13 Nous faisons référence ici à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert présentant le Système figuré des

connaissances humaines comme « une distribution ordonnée de toutes les branches du savoir. Ce tableau prend

la forme classique d’un arbre et définit l’un des ordres encyclopédiques possibles pour l’ensemble des connaissances », à travers lequel il est possible d’illustrer leur position et leur dépendance mutuelle (Duflo et Wagner, 2002 :205)

systématique à l’intérieur duquel il est possible de connaitre et d’accéder à la vérité. La question de la discipline renvoie ainsi à celle de la hiérarchie des disciplines, « qui est simultanément échelle sociale des effets symboliques propres à une discipline à un moment de l’histoire et échelle des savoirs propre à un épistémè » (Fabiani, 2006), entendue comme une instance de régulation des différentes formes de savoir et des manières de connaitre, à un certain moment de l’histoire.

Une tradition communautaire

En introduisant l’histoire au concept de science, T.S. Kuhn (1970) développe une vision « positive », « empirique » et « relativiste » des sciences, qui ne répond plus au modèle du « système des sciences » du type XVIIe siècle, où l’idéal d’unité logique et théorique du savoir ne dispose d’aucune finalité autre que celle de « validation » de l’étant – et qui deviendra ensuite une procédure de « falsification »14. En effet, selon Kuhn, dans l’organisation sociale de la recherche, les paradigmes15 développés sont incommensurables les uns aux autres16. De là découle la discontinuité des différents moments du développement de la connaissance scientifique, où l’expérimentation sur des objets « partiels » déborderait de toute part le travail de synthèse théorique globale : induisant une vision du monde, le paradigme appelle de lui-même à une « reconstruction du champ objectif sur lequel [il]

14 Selon Popper, la science véritable se présente à l’esprit à travers un modèle déductif de scientificité,

c’est-à-dire la falsification : tout énoncé scientifique peut être réfuté par l’expérience. Tel est le processus formel et formalisable par lequel la connaissance est testée.

15 Le paradigme est structuré par des croyances, des formules partagées, des méthodes qui sont enseignées par

des exemples typiques, des conceptions métaphysiques et il est supporté par des consensus sur les théories et les valeurs. Par là même, il explique la communication et son succès entre les membres de la communauté scientifique qui partagent certaines choses en commun : des généralisations symboliques, des principes métaphysiques, des valeurs sur la science, des exemples types, soit des consensus sur le plan scientifique et sur les jugements professionnels. Un paradigme est donc une entente tacite entre les chercheurs qui s’y rattachent. Au sein d’une même communauté scientifique, on sélectionne, on évalue et on critique la science qui se fait en se rapportant au même paradigme, c’est-à-dire un consensus tacite sur les valeurs, les conceptions métaphysiques, les exemples de solution de problèmes, les méthodes pour les résoudre, les principes, les notions et les croyances inspirant des hypothèses et des interprétations.

16 Les concepts et les notions de l’ancien paradigme ne peuvent pas être « traduits » dans le nouveau, puisque

les chercheurs au sein d’un même paradigme voient le monde du même œil, et se rapportent aux mêmes expériences et aux mêmes notions pour les décrire. En d’autres termes, le paradigme induit une vision du monde [Weltanschauung] qui est incommensurable aux autres.

porte », avec ses approches théoriques et méthodologiques de résolution des problèmes (Freitag, 1998 : 48)17.

En tant Weltanschauung, le paradigme constitue la science, en définissant les problèmes à résoudre et dans quel ordre, de même que la nature, en déterminant comment les appréhender, selon la manière dont l’étant se présente au chercheur. En ce sens, puisque les scientifiques ne voient que ce que leur expérience les a préparés à voir et à appréhender comme la nature, les pratiques réelles sont le véritable point de départ de la socialisation disciplinaire. Les exemples fournis par le paradigme sont l’ensemble des solutions concrètes aux problèmes rencontrés par les membres du groupe au cours de leur formation scientifique. Ils sont l’actualisation des valeurs18, des conceptions métaphysiques et des modèles de la communauté scientifique, dont l’apprentissage se fait surtout par des exemples pratiques et à travers les manuels : ils persuadent et ils instruisent. Chaque génération scientifique y apprend sa spécialité et les règles acceptées dans son métier par l'initiation pratique aux manières de résoudre les problèmes et les énigmes19. Néanmoins, Kuhn ne restreint pas la science à l’observation et aux expériences : elle ne fait que réduire et déterminer l’éventail des croyances scientifiques admissibles (Kuhn, 1970 : 21). Il n’y a de science véritable, il n’y a de recherche réelle que lorsqu’il y a unification des croyances sur la science et sur la nature.

17 Nous l’avons évoqué rapidement, Kuhn pense, en bon physicien, que l’apprentissage du paradigme et de la

vision du monde qui lui est associée se fait par l’expérience pratique de la résolution des problèmes. Les membres du groupe se rassemblent tous autour de problèmes types posés par le paradigme, et ils acceptent les modes de résolution des problèmes et ses solutions : on comprend alors qu’ils acceptent les problèmes importants pour le paradigme, et les manières de le résoudre à travers des méthodes, des concepts, des conceptions métaphysiques. C’est ce qui assure l’unité au sein du paradigme, ou encore, pour prendre les termes de Kuhn, l’unité paradigmatique, où prend cours un changement des formes selon lesquelles la nature se présente elle-même. Le groupe apprend donc ces présupposés – malgré tout, il ne saurait avoir un « esprit », même si les membres du groupe peuvent en avoir un.

18 Les valeurs, ici pensées dans le cadre d’une sociologie des croyances méthodologiques, théoriques et

épistémologiques des savants, soudent le groupe de chercheurs et contribuent à leur donner le sentiment d’appartenir à un groupe. Elles guident les explications, les procédures, la prise de décision et l’action, sans toutefois engendrer un lien nécessaire vers l’action. Puisque l’application des valeurs est influencée par les caractères individuels et biographiques des membres du groupe, les valeurs ne sont jamais intériorisées de la même manière, même si leur importance ne varie généralement pas entre les membres du groupe : ce qui est commun aux membres du groupe ne veut pas dire ce qui est uniforme chez tous ces membres.

19 Les énigmes sont des questions posées à et posées par la communauté scientifique : elles sont définies par le

En effet, selon Kuhn, la science progresse par l’affirmation de l’autonomie de la communauté scientifique, qui pose les problèmes types à résoudre et les manières d’y répondre de même que par le développement d’une communauté de chercheurs qui étend et défend le pouvoir explicatif de sa science « normale ». Une fois atteinte, l’unité paradigmatique permet une certaine persistance et une durabilité des travaux qui ne se perdent pas dans toutes les directions. La croyance de plus en plus forte envers le paradigme permet d’organiser la recherche en orientant ses chercheurs vers les problèmes pertinents, les solutions et les théories pour les résoudre, ainsi qu’en sélectionnant les « énigmes » en cohérence avec le noyau paradigmatique. La science est un système de pratiques gouvernant des croyances supportées par les pratiques réelles entre les membres du groupe permettant la formation progressive de représentations qui s’offrent aux membres de la communauté en sollicitant leur adhésion au paradigme20. Ainsi compris, les paradigmes sont des points d’engagement dans une pratique en définissant quoi faire et de quelle manière. De ces pratiques entre scientifiques émerge le paradigme à proprement parler, avec ses méthodes légitimes, ses problèmes, ses solutions acceptables21.

Le « paradigme », devenu « matrice disciplinaire » dans la postface de 1969, désigne ce qui fait l’objet de l’adhésion des membres du groupe, et se compose de quatre éléments : les généralisations symboliques, les principes métaphysiques, les valeurs sur la science et les exemples types22. La matrice disciplinaire prend comme point de départ de sa réflexion la

20 Il s’agira là d’un élément à garder en tête lorsque nous tenterons de tracer les contours d’une communauté de

chercheurs en bioéthique qui suppose une certaine orthodoxie disciplinaire et un consensus interne autour d’un fonds commun de connaissances existantes. Nous pensons effectivement que ce qui semble le plus intéressant pour étudier le mécanisme général de formation des nouvelles disciplines, c’est d’abord les pratiques des bioéthiciens et l’intensité de leurs pratiques, qui leur permettent d’acquérir ensuite les règles tacites et les fondements métaphysiques qui influenceront leur intuition et leur manière de conduire la recherche. Lorsque ces fondements métaphysiques et ces valeurs sont acquis, le travail devient de plus en plus absorbant, et le bioéthicien est moins enclin à contester le « paradigme » auquel il se rattache.

21 Les croyances, les règles, les conceptions métaphysiques se cristallisent ensuite : ce n’est que lorsqu’on

rationalise le paradigme que prennent forme les croyances et les règles.

22 Les généralisations symboliques concernent les lois scientifiques et leur formalisation : elles permettent de

résoudre les problèmes tout en s’entendant sur la nature de ce dont en parle en définissant les termes de l’équation. La partie métaphysique des paradigmes et le fait d’adhérer collectivement à certaines croyances reçues permettent des analogies et concrétisent les phénomènes. Elles concernent le sens des choses, la vision de la nature et la manière de la découvrir. Les valeurs sont ce qui soude le groupe de chercheur, ce qui leur donne le sentiment d’appartenir à un groupe. Elles guident les explications, les procédures, la prise de décision et l’action. Les exemples sont l’ensemble des solutions concrètes des problèmes rencontrés par les membres du

relation entre l’innovation scientifique (la recherche) et l’organisation pédagogique (l’enseignement). Il est alors possible de proposer une définition générale des disciplines, comme un corps de théories et de connaissances inscrit dans des textes et des manuels, des exemples paradigmatiques, de même que des formes d’instrumentations faisant l’objet d’une

transmission pédagogique (Fabiani, 2006). Le terme de discipline ne se réduit pas au seul

plan d’objets qu’il désigne et qui la distinguent des autres disciplines en les identifiant : elle intègre également l’idée de la socialisation disciplinaire. Dans la notion de matrice disciplinaire, Kuhn intègre donc deux dimensions de l’orientation des disciplines, dont nous avons déjà fait mention de manière moins formelle :

Une discipline est d’une part une branche de la connaissance produite et diffusée dans les curriculums d’enseignement. En quelque sorte, il s’agit d’une communauté d’enseignants et de chercheurs qui interagissent autour de la définition et la diffusion d’un fonds théorique et technique commun. Elle est, d’autre part, l’ensemble des règles destinées à y faire régner le bon ordre. Autrement dit, ce fonds commun devient l’occasion du balisage d’un espace cognitif et social par le biais d’institutions diverses et la délimitation de frontières à l’égard des autres domaines de la connaissance (Klein, 2000 : 393)23.

L’autonomie disciplinaire s’impose alors comme manière légitime de faire la science : elle permet le progrès des connaissances scientifiques et la perpétuation de la communauté scientifique comme lieu de réalisation de trajectoires scientifiques et professionnelles autour de théories collectivement partagées – par certains, sans nécessairement être reconnues par les membres des autres communautés. La discipline scientifique, parvenue à son autonomie à travers la multiplicité des savoirs positifs autonomes et différents les uns des autres, détermine l’objet à connaitre et définit les règles, principes, instruments et pratiques permettant de « faire science ». Ces « savoirs » deviennent, à force d’expériences, de l’ordre de l’évidence et ne sont plus contestés. Les principes métaphysiques touchant l’objet visé par

groupe au cours de leur formation scientifique. Ce sont des exemples communs déployés afin de montrer par l’exemple comment ils doivent faire leur travail.

23 On aurait également pu référer à Berthelot, qui pense la discipline comme « le lieu où peuvent s’articuler en

une entreprise de connaissance légitime – non plus socialement, mais épistémologiquement – c’est-à-dire un espace de connaissance argumentée – les divers langages par lesquels s’organise le travail analytique. Espace social de légitimation des savoirs, une discipline est indissociablement un espace logique de construction d’argumentations. Cette double caractéristique, simple effet finalement de l’ancrage historique et social d’une activité cognitive de production de consensus rationnels, permet de comprendre l’émergence d’une discipline, comme constitution progressive des savoirs en traditions d’analyse » (Berthelot, 1996 : 99-100).

le savoir et préexistant à son explication ou à sa compréhension déterminent ainsi à leur tour l’expérience scientifique possible, sa nature et ses résultats. Pour le dire avec Heidegger (1958 : 119), la science n’atteint que le mode propre de représentation qu’elle a admis d’avance comme objet possible pour elle24. Nous voyons donc que le « paradigme » qui s’assume comme tel parmi d’autres abandonne la visée de compréhension synthétique du monde et de la recherche de la justification critique et de la vérité, pour y substituer une reconnaissance de l’historicité de ce concept de vérité maintenant relatif au sein d’une multiplicité des paradigmes devenus incommensurables. Néanmoins, le concept de « paradigme » permet au sociologue d’étudier la science à partir des communautés scientifiques, et plus précisément de la structure de ses groupes25. Kuhn porte en effet une attention particulière à la formation d’un « esprit » de la recherche commun au groupe scientifique par la constitution de solidarités26 entre les membres du groupe, et là se situe un élément à garder en tête pour les chapitres suivants, où nous étudions le groupe de bioéthiciens et la question de son devenir.

* * *

Pour les sciences modernes, nous voyons qu’une discipline scientifique n’est pas déterminée par l’objet visé par le savoir, puisqu’à l’inverse, la discipline détermine l’objet à connaitre et les manières de résoudre les problèmes qui se posent à la communauté scientifique. En revanche, nous comprendrons qu’avec les sciences contemporaines, les disciplines ne se forment plus autour de principes stables visant une finalité commune : l’activité de connaissance n’est plus tant une découverte du monde naturel qu’une construction d’objets « problématiques », dans une dynamique de création ordonnée à un projet, à des programmes pratiques, etc., plutôt qu’à une condition d’accès à la « nature » des choses. Dès lors, la

24 Qui plus est, avec Kuhn, nous pouvons soutenir que : chaque parti refuse « d’admettre toutes les suppositions

non empiriques dont l’autre a besoin pour rendre valable son point de vue. […] La concurrence entre paradigmes n’est pas le genre de batailles qui puisse se gagner avec des preuves » (Kuhn, 1970 : 204).

25 En effet : « comme le langage, la connaissance scientifique est intrinsèquement la propriété commune d’un

groupe, ou bien elle ne l’est pas. Pour la comprendre, il nous faudra connaitre les caractéristiques spéciales de ces groupes qui la créent ou l’utilisent » (Kuhn, 1970 : 284).

26 Au sens de Durkheim, soit un état de cohésion et d’interdépendance entre des individus ayant conscience

distribution des disciplines n’est plus engagée sur leurs « rapports naturels » ou de classements logiques : elles évoluent avec le système qui les associe (Blanckaert, 2006) qui, nous le voyons, a lui-même changé. Les sciences contemporaines – si l’on peut les regrouper ainsi – pratiquent donc une « discipline » autour de mêmes objets et de mêmes cibles d’intervention qui ne sont plus les objets relativement auxquels les disciplines ont pris forme. Ainsi, les contenus des objets ou la nature des problèmes posés changent, et ce qui est compris comme « recherche » ou « enseignement » au sein de disciplines se transforme aussi, tant dans ses finalités pour l’institution et l’accroissement du savoir, que dans ses justifications rapportées à des « besoins » de la société.

Les sciences contemporaines et leur critique du « disciplinaire »

Dans un contexte contemporain, une série de discours visent l’organisation disciplinaire de la science et son système de contrôle du travail scientifique par les pairs, auxquels certains souhaiteraient « substituer des structures de travail interdisciplinaire et l’organisation de forums hybrides permettant de placer la recherche sous le contrôle des « citoyens » » (Shinn et Ragouet, 2005 : 6). Si, nous le savons depuis Merton, l’idée selon laquelle la science ne peut se développer qu’en certains contextes, et particulièrement sous les auspices de la démocratie, nous voyons maintenant que la thèse de la « domestication » de la science par la société se fait de plus en plus présente et tend, en conséquence, à inscrire la science sous « la coupe des lois du marché » (Shinn et Ragouet, 2005 : 6).

Les lendemains de la Seconde Guerre mondiale ont été un moment clé dans l’histoire des sciences contemporaines (Lecourt, 2010 : 4). Avec l’émergence de la « Big Science » prend forme une pensée éthique et épistémologique remettant en question la validité d’une science moderne disciplinaire, autonome, détachée des autres institutions sociales et répondant à ses seules exigences de rationalité. La démarcation entre science et société sera alors dénoncée comme un « mythe » créé par la modernité : cette démarcation ne serait rien d’autre que le travail institutionnel et discursif de certains acteurs (Bonneuil et Joly, 2013 : 14). Les postulats selon lesquels la science est une activité à part entière, ne se réalisant que lorsqu’elle

atteint son autonomie, étant régie par ses propres normes et obéissant à ses lois de développement, seront effectivement remis en question dès les années 1960-197027.

Loin d’être des entraves ou des obstacles à la scientificité, les contextes social, économique et politique deviennent le point de départ et d’arrivée d’une science qui répond aux demandes émergeant de ces contextes et à leurs exigences. La « science » doit, pour s’ajuster aux besoins du social au contenu « imprévisible », être « sans attache et auto-organisée » (Nowotny et al., 2003 : 256). Les exigences d’atteindre des solutions aux problèmes posés socialement définissent les questions pertinentes pour la science et ses orientations collectives. Dans ce contexte émergerait un nouveau mode de production des connaissances et des manières de connaitre, défiant la thèse de l’autonomie de la science face au social et au politique : les connaissances produites dans un contexte régi par les intérêts d’une communauté scientifique autonome cèdent à la production de connaissances dans des contextes d’application concrets. En d’autres termes, la priorité est liée à ce qui est utile dans le choix de recherches devant viser des « applications ».

De nouvelles « disciplines » du genre sauraient difficilement trouver leur place dans l’esprit moderne de la science, puisque la cible du discours n’est pas intégrable au « système de science » compris comme totalité différenciée et solidaire de disciplines28. En effet, à plus forte raison, les sciences contemporaines s’étant développées sous cette opinion dominante récusent l’exigence d’adhésion au consensus intellectuel interne à la discipline (dé)marquant la communauté scientifique des autres qui, ce faisant, créerait sa zone d’autonomie au carrefour de plusieurs groupes sociaux (Fourez, 1996 : 95). On y valorise l’inverse de l’organisation d’une communauté d’enseignants et de chercheurs autour d’un objet à connaitre de la même façon : la collaboration ponctuelle enrichissante et utile à des résolutions de problèmes de la pratique. En effet, autour de la « Big Science » se développe deux visions – que nous pourrions nommer caricatures – du disciplinaire : la discipline est

27 Là se situait le projet de la Royal Society of Science, en réaction aux conflits religieux : une fiction à réaliser

autant que possible.

28 Nuançons néanmoins en rappelant que le schéma de l’encyclopédie de Diderot et D’Alembert y était ouvert,

puisqu’ils définissaient la science comme une connaissance produite par la raison. En s’appuyant sur la philosophie de l’entendement humain de Locke, Diderot et D’Alembert regardaient comme de la science l’étude des arts et métiers où la raison aperçoit des régularités – éventuellement pour l’utile.