HAL Id: tel-01316387

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01316387

Submitted on 17 May 2016

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Évaluation biomécanique des mouvements du tronc et

de l’initiation de la marche chez les patients

lombalgiques chroniques : mise en évidence d’un

déconditionnement moteur avant et après un

programme de restauration fonctionnelle du rachis

Imen Bourigua

To cite this version:

Imen Bourigua. Évaluation biomécanique des mouvements du tronc et de l’initiation de la marche chez les patients lombalgiques chroniques : mise en évidence d’un déconditionnement moteur avant et après un programme de restauration fonctionnelle du rachis. Biomécanique [physics.med-ph]. Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, 2014. Français. �NNT : 2014VALE0014�. �tel-01316387�

Thèse de doctorat

Pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS en

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, spécialité Biomécanique

Présentée et soutenue par Imen, Bourigua

Le 16/05/2014, à 14h

Ecole doctorale :

Sciences Pour l’Ingénieur (SPI)

Equipe de recherche, Laboratoire :

Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique Industrielles et Humaines (LAMIH), UMR CNRS 8201

Titre

Evaluation biomécanique des mouvements du tronc et de l'initiation de la

marche chez les patients lombalgiques chroniques : Mise en évidence d'un

déconditionnement moteur avant et après un programme de restauration

fonctionnelle du rachis

JURY

Président du jury

- Pudlo, Philippe. PU 61ème. Université de Valenciennes (France) Rapporteurs

- Moretto, Pierre. PU 74ème. Université de Toulouse (France)

- Mahaudens, Philippe. PU-PH. Université Catholique de Louvain (Belgique) - Morlier, Julien. MCU-HDR 74ème. Université de Bordeaux 2 (France)

Examinateurs

- Souissi, Nizar. PU, directeur ISSEP Ksar Saïd de Tunis (Tunisie) - Pudlo, Philippe. PU 61ème. Université de Valenciennes (France) Membres invités

- Ido, Ghassan. Médecin Rééducateur. Centre Hospitalier de Saint Amand les Eaux (France) - Lagoda, Franck. Kinésithérapeute en chef. CRF "la Rougeville", Saint Saulve (France) Co-encadrante

- Simoneau-Buessinger, Emilie. MCU 74ème. Université de Valenciennes (France) Directeur de thèse

3

Remerciements

Mes premiers remerciements sont adressés à toute une équipe, complète, rigoureuse et efficace, au près de laquelle j'ai énormément appris sur les plans professionnel, humain et relationnel durant ces dernières années. Les membres de cette équipe sont :

Monsieur Franck Barbier, mon directeur de thèse, le "BIG BOSS" que je remercie de

m'avoir fait confiance et de m'avoir confié un si beau projet. J'ai eu beaucoup de plaisir et de fierté de l'avoir comme enseignant et directeur.

Madame Emilie Simoneau-Buessinger, ma co-encadrante, la "RIGOUREUSE" qui m'a

toujours impressionnée par ses capacités analytiques, sa rigueur scientifique et son dynamisme stimulant. Je suis très chanceuse de l'avoir comme co-encadrante. Elle est l'exemple de réussite à suivre.

Monsieur Sébastien Leteneur, mi-kinésithérapeute, mi-chercheur. C'est le "SAGE" de

l'équipe, bien évidemment, par rapport à ses recommandations scientifiques et cliniques très pertinentes qui ont complété et enrichi ce travail de thèse. Sinon, c'est le fou rire assuré en sa compagnie. Merci pour tous ces beaux moments.

Monsieur Christophe Gillet, l'ingénieur de l'équipe, Monsieur "solution pour tout" et "une

question par jour!!". Bien évidemment, j'ai dépassé largement ce quota. Des questions j'en ai posées durant toutes ces années. Merci infiniment pour tout ce que tu m'as appris.

Je tiens à remercier aussi Monsieur Pierre Moretto, Monsieur Philippe Mahaudens et

Monsieur Julien Morlier pour m’avoir fait l’honneur d’accepter de juger et d’expertiser ce

travail.

Merci à Monsieur Thierry-Marie Guerra, directeur du laboratoire (LAMIH) de m’avoir acceptée au sein de son équipe.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance au Dr Ghassan Ido d'avoir cru à ce projet et accepté de le prendre en charge.

Je remercie infiniment Monsieur Franck Lagoda, kinésithérapeute en chef du CRF "la Rougeville" pour son accueil et son aide considérable pour trouver des participants. Je

4

n'oublierai jamais les innombrables coups de fil qu'il a passé pour encourager ses collègues à participer à mes expérimentations.

Je tiens à remercier également le Dr Valérie Guislin pour son intérêt et son implication dans le projet.

Un grand merci est adressé aux médecins, responsables et à tous mes collègues

kinésithérapeutes, psychologue, aides soignantes, brancardiers et cadres administratifs

de la Rougeville et de la polyclinique d'avoir accepter de réaliser mes expérimentations avec implication et bonne humeur.

A tous mes amis, mes collègues anciens et présents (la liste est longue) de la "Rougeville" et du LAMIH, merci pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble.

Un énorme merci pour mes formidables parents, mon frère et ma sœur pour leur présence, soutien et encouragements pendant toutes ces années.

5

Avant propos

Cette thèse a été réalisée dans le cadre d’une Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) signée entre le Laboratoire d’Automatique, de Mécanique et d’Informatique industrielles et Humaines (LAMIH) de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC) et la Polyclinique du Parc de Saint-Saulve. Cet échange entre la clinique et le LAMIH a débuté avec la thèse (CIFRE) de Sébastien Leteneur en 2006 qui a travaillé sur "L'effet de l'inclinaison naturelle du tronc sur le contrôle de l'équilibre orthostatique, l'initiation de la marche et la marche". Ces collaborations ont finalement abouti, dans le cadre de cette thèse, à la création d'un laboratoire commun d'analyse du mouvement au sein du Centre de Rééducation Fonctionnelle "La Rougeville" de la polyclinique. Ainsi, les différentes études composant ce rapport ont été menées au Laboratoire d’Analyse du Mouvement de "la Rougeville". La partie traitement et rédaction a été réalisée au LAMIH. Ce travail de recherche a reçu le soutien financier de l'Association Nationale de Recherche et de Technologie (ANRT) et de la Polyclinique du Parc.

6

Publications et communications

Ce travail de thèse a fait l'objet des publications et des communications orales suivantes : Revue internationale avec comité de lecture :

BOURIGUA I., SIMONEAU EM., LETENEUR S., GILLET C., IDO G., BARBIER F. (2014). Chronic low back pain sufferers exhibit freezing-like behaviors when asked to move their trunk as fast as possible. The Spine Journal, doi: 10.1016/j.spinee.2013.11.051. [IF=3.35]

Revue nationale avec comité de lecture:

BOURIGUA I., SIMONEAU EM., LETENEUR S., GILLET C., BARBIER F. (2011). Revue de la littérature - La lombalgie chronique : définitions, évaluation et traitement. Sciences et Technologies pour le Handicap - Handicap et Mouvement, 4 (1), pp. 9-38.

Conférence internationale avec actes et comité de lecture:

BOURIGUA I., SIMONEAU EM., LETENEUR S., GILLET C., IDO G., BARBIER F. (2011). Trunk kinematics: effects of chronic low back pain and of a 5-week functional restoration program. ISB International Society of Biomechanics 23th Congress, Bruxelles, Belgique, Juillet

Conférence nationale avec actes et comité de lecture:

BOURIGUA I., SIMONEAU EM., LETENEUR S., GILLET C., BARBIER F. (2010). Cinématique lombaire : comparaison entre lombalgiques chroniques et sujets asymptomatiques. Colloque sur l'Analyse 3D du Mouvement (A3DM), Poitiers, France, Juin.

8

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE ... 13

I. REVUE DE LA LITTERATURE ... 18

1.LE RACHIS LOMBAIRE ... 19

1. 1. L’anatomie du rachis lombaire ... 19

1.1.1. Caractéristiques des vertèbres lombaires ... 20

1.1.2. Le disque intervertébral ... 21

1. 2. Les fonctions du rachis lombaire ... 23

1.2.1. Les paramètres spino-pelviens ... 26

1.2.2. Anomalies fonctionnelles du rachis lombaire ... 29

1.3. La lombalgie ... 31

1.3.1. Définition ... 31

1.3.2. Facteurs de risque de la lombalgie ... 31

1.3.3. Types de lombalgie ... 32

1.4. La douleur ... 34

1.4.1. La physiologie de la douleur ... 34

1.4.2. La psychologie de la douleur ... 35

2.DEPISTAGE ET EVALUATION DE LA LOMBALGIE CHRONIQUE ... 36

2.1. Le dépistage clinique par interrogatoire ... 36

2.2. Examen para-clinique par imagerie médicale ... 38

2.3. Evaluation de la dimension fonctionnelle par les questionnaires ... 38

2.4. Evaluation de la dimension fonctionnelle par les tests physiques ... 40

2.4.1. Examen morpho-statique ... 40

2.4.2. Examen palpatoire ... 41

2.4.3. Examen neurologique ... 41

2.4.4. Examen musculaire ... 42

2.4.4.1. Evaluation de l’endurance musculaire ... 42

2.4.4.2. Evaluation de la force musculaire ... 43

2.4.4.3. Evaluation de l’endurance et de la force musculaires ... 43

2.4.4.4. Evaluation éléctromyographique ... 44

2.4.5. Examen de la mobilité rachidienne ... 45

2.4.5.1. Evaluation de la mobilité dorsale par les tests cliniques ... 45

2.4.5.2. Evaluation cinématique 3D des mouvements ... 46

2.4.5.3. Evaluation de la proprioception ... 47

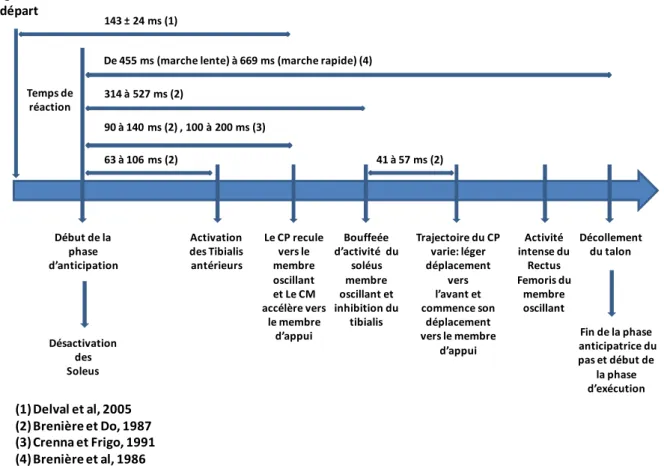

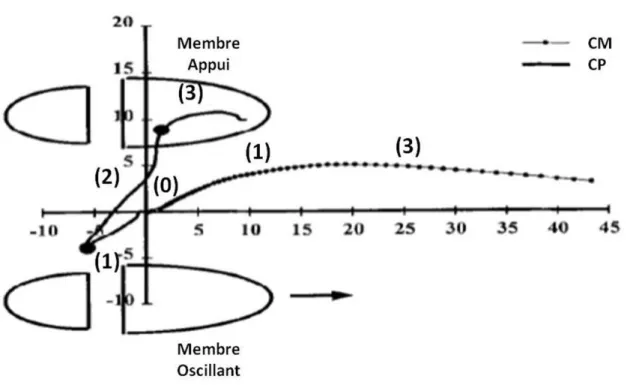

2.4.6. L'initiation de la marche comme perspective ... 49

2.4.6.1. La phase d’anticipation ou les ajustements posturaux anticipatoires ... 50

2.4.6.2. La phase d'exécution ... 52

2.4.6.3. Troubles physiques et initiation de la marche... 54

3.TRAITEMENT DE LA LOMBALGIE CHRONIQUE ... 56

3.1. Traitements médicamenteux ... 56

3.2. Traitements physiques ... 57

3.2.1. Les infiltrations ... 57

3.2.2. Traitement chirurgical ... 57

3.2.3. Les programmes de restauration fonctionnelle du rachis ... 58

3.2.4. Les écoles du dos ... 59

4.OBJECTIFS DE RECHERCHE ... 59

II. MATERIELS ET METHODES ... 62

9

1.1. La cinématique du tronc ... 63

1.2. L'initiation de la marche ... 65

2.MODELISATION CORPORELLE... 65

2.1. La cinématique du tronc : Modèle du tronc entre la 7ème vertèbre cervicale et le milieu des hanches . 65 2.2. L'initiation de la marche : Modèle corps entier ... 66

3.LES POPULATIONS EXAMINEES ... 67

3.1. La population contrôle ... 67

3.2. Les patients lombalgiques chroniques ... 67

4.DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX ... 69

4.1. Le système de capture tridimensionnelle du mouvement ... 69

4.2. Les plateformes de forces ... 70

4.3. Dispositif de gestion du signal de départ de l'initiation de la marche ... 71

5.TRAITEMENT DES DONNEES ... 72

5.1. La cinématique du tronc ... 72

5.2. L'initiation de la marche ... 75

5.2.1. Paramètres spatio-temporels ... 75

5.2.2. Paramètres cinématiques ... 76

5.2.3. Paramètres dynamiques ... 77

6.ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES ... 78

6.1. Etude 1: Effet de la lombalgie chronique sur les paramètres cinématiques du tronc ... 78

6.2. Etude 2 : Effet d’un programme RFR sur la cinématique du tronc ... 79

6.3. Etude 3: Analyse biomécanique de l’initiation de la marche avant et après un programme RFR ... 79

III. ETUDE 1. EFFET DE LA LOMBALGIE CHRONIQUE SUR LES PARAMETRES CINEMATIQUES DU TRONC ... 80

1.INTRODUCTION ... 81

2.RESULTATS ... 83

2.1. Population... 83

2.2. Paramètres cinématiques ... 83

2.2.1. Positions initiales du tronc... 83

2.2.2. Base de support ... 83

2.2.3. Amplitude des mouvements du tronc dans les trois plans ... 84

2.2.4. Vitesse angulaire du tronc ... 85

3.DISCUSSION ... 86

IV. ETUDE 2. EFFET D’UN PROGRAMME RFR SUR LA CINEMATIQUE DU TRONC ... 91

1.INTRODUCTION ... 92

2.RESULTATS ... 93

2.1. Population... 93

2.2. Paramètres cinématiques ... 94

2.2.1. Position initiale du tronc dans le plan sagittal ... 94

2.2.2. Base de support ... 95

2.2.3. Amplitude des mouvements ... 96

2.2.4. Vitesse angulaire du tronc ... 97

3.DISCUSSION ... 98

V. ETUDE 3. ANALYSE BIOMECANIQUE DE L’INITIATION DE LA MARCHE AVANT ET APRES UN PROGRAMME RFR 104 1.INTRODUCTION ... 105

2.RESULTATS ... 106

2.1. Populations ... 106

10

2.2.1. Vitesse du centre de gravité au contact du talon droit ... 107

2.2.2. La longueur du premier pas ... 107

2.2.3. Durée des APA et durée d'exécution ... 108

2.3. Paramètres cinématiques ... 109

2.3.1. Angle du tronc par rapport à la verticale ... 109

2.3.2. Angle de la cheville du membre d’appui ... 111

2.3.3. Angle du genou du membre d’appui ... 112

2.3.4. Angle de la hanche du membre d’appui ... 112

2.4. Paramètres dynamiques ... 112

2.4.1. Moment articulaire à la cheville de la jambe d’appui ... 113

2.4.2. Moment articulaire au genou de la jambe d’appui ... 114

2.4.3. Moment articulaire à la hanche de la jambe d’appui ... 114

3.DISCUSSION ... 115

CONCLUSIONS GENERALES ET PERSPECTIVES ... 120

BIBLIOGRAPHIE ... 128

LISTE DES FIGURES ... 145

LISTE DES TABLEAUX ... 147

ANNEXES 148 ANNEXE 1.LES ECHELLES D'EVALUATION DE LA DOULEUR ... 149

ANNEXE 2.LES ECHELLES D'EVALUATION DE LA DIMENSION FONCTIONNELLE ... 154

ANNEXE 3.TESTS D’EVALUATION DE L’ENDURANCE MUSCULAIRE ... 158

ANNEXE 4.TESTS D'EVALUATION ET DE SUIVI DES PATIENTS LOMBALGIQUES CHRONIQUES AU CRF LA ROUGEVILLE ... 159

ANNEXE 5.EXEMPLE TYPE DU PROGRAMME DE RESTAURATION FONCTIONNELLE DU RACHIS (RFR) APPLIQUE A LA ROUGEVILLE ... 168

12

"Il y a aujourd’hui un consensus des experts face aux lombalgies: Médecins et entreprises ont un rôle primordial pour prévenir l’exclusion sociale du salarié lombalgique"

Jean-Pierre Meyer; 2007; Institut national de recherche et de sécurité

13

14

La révolution industrielle du 19ème siècle a fait basculer les pays occidentaux d'une société agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. Il est certain que cette transformation est à l'origine de la richesse, de l'urbanisation et du développement de ces pays. Mais, elle est également à l'origine de l'apparition des classes sociales (la bourgeoisie et les ouvriers), de l'explosion démographique et, par conséquent, de la dégradation de la qualité de vie et des conditions sanitaires de la classe ouvrière. C'est ainsi que les maladies professionnelles ont activement proliféré. Malgré l'amélioration considérable des droits et des conditions de travail actuels, les maladies professionnelles ne cessent de croître. Durant ces dix dernières années, leur fréquence a augmenté à un rythme annuel de 20 % (Guiol et Mu 2006). Selon les statistiques de la CNAMT (2004) (Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs), « les premiers résultats disponibles laissent encore présager une forte augmentation des maladies professionnelles ». L’accroissement le plus spectaculaire concerne les troubles musculo-squelettiques, aussi connus sous le nom de TMS. Parmi ces derniers, la lombalgie, ou mal du bas du dos, occupe une place de choix (Guiol et Mu 2006). En effet, la lombalgie, nommée aussi la maladie du 20ème siècle, a été reconnue en 2000 comme étant une maladie professionnelle (ANAES 2000b). Rapidement, elle a été classée en deuxième position sur les 2700 maladies professionnelles reconnues et indemnisées (Vaxelaire et al. 2007). "J'ai mal au dos", "j'ai mal au reins", "je suis bloqué du dos",... expressions très courantes et souvent entendues, au moins une fois dans la vie, chez 80 à 85 % de la population (World Health Organisation 2003). Malgré le fait que 90 % des patients présentant une lombalgie guérissent en moins de 3 mois, pour les autres, chez qui la lombalgie devient chronique et asymptomatique, une prise en charge adaptée est nécessaire, mais forcément très coûteuse. Effectivement, cette minorité de patients lombalgiques chroniques est en fait responsable de l’essentiel (85 %) des dépenses liées aux coûts médicaux et aux prises en charge financières de l’invalidité (Benoist 2007; Poiraudeau, Rannou, et al. 2004). Les dépenses en coûts directs et en pertes de productivité sont énormes. En France, les lombalgies chroniques constituent la deuxième cause de consultation chez le médecin généraliste et la troisième cause d’inaptitude au travail et d’invalidité avant 45 ans (Cherin et de Jaeger 2011). D’ailleurs, la probabilité de reprise de travail des patients lombalgiques chroniques serait de 40 à 50 % après six mois d’arrêt de travail, de 15 à 25 % après un an et serait quasiment nulle après deux ans d’absence (Cherin et de Jaeger 2011). En termes de coût économique, l’impact est considérable et diffère selon les pays. Le coût annuel de la lombalgie chronique en France (frais médicaux et perte de productivité du travailleur) est estimé à 2,7 milliards d’euros, représentant environ

15

1,5 % de l’ensemble des dépenses de santé annuelles (Cherin et de Jaeger 2011). Dans d’autres pays européens, en Australie et aux Etats-Unis, le coût global de la lombalgie a été estimé entre 6 et 36.5 milliards d’euros (Dagenais et al. 2008; Waterman et al. 2012). Néanmoins, l’augmentation continuelle du nombre de lombalgiques associée à la crise économique mondiale de ces dernières années rend difficile l’estimation du coût réel de cette pathologie dans les pays industrialisés. De plus, à l’échelle individuelle, la lombalgie chronique a également un retentissement majeur sur l’individu dans sa vie professionnelle, familiale et personnelle (Charlot J. 2001). C'est ainsi que le Haut Comité de santé publique avait placé comme objectif prioritaire la réduction de la fréquence et de la gravité des lombalgies sévères, invalidantes et sources de désinsertion sociale (Hoy et al, 2010; Valat, 2007). L'aboutissement de cet objectif ne peut être assuré sans une prise en charge adaptée et basée sur un diagnostic le plus précis possible. Hélas, dans près de 85 % des cas de lombalgies chroniques, le diagnostic précis anatomique ne peut être donné (Poiraudeau et al, 2004). Ainsi, il existe un véritable intérêt à la mise en place d’un diagnostic visant à appréhender au mieux la lombalgie chronique, et ce, afin de permettre la meilleure prise en charge possible des patients souffrant de cette pathologie.

Il est actuellement reconnu que la lombalgie chronique induit un syndrome de déconditionnement physique. Ce syndrome correspond à une perte de mobilité rachidienne, une diminution de la force et de l'endurance musculaires du rachis, un retentissement psychosocial avec augmentation des scores d’anxiété et de dépression (Mayer et al. 1985) ainsi qu'à l’absence de repère sur le seuil douloureux supportable (Genêt et al. 2009). C'est pour cette raison que le traitement actuel de la lombalgie chronique est focalisé sur la lutte contre ce syndrome par le moyen des programmes multidisciplinaires de Restauration Fonctionnelle du Rachis (RFR) (cinq semaines d'hospitalisation complète) qui ont montré, jusqu’à présent, le plus d'efficacité (Mannion et al, 2001; Mayer et al., 1985; Poiraudeau et al, 1999). En revanche, sachant qu’un tel programme coûte entre 10 000 et 15 000 € par patient (Haumesser et al. 2004) avec un taux de retour au travail, en France, inférieur à 60 % à 1 an de suivi (Haumesser, Becker, et Weill, 2004), le rapport coût / efficacité est très contesté par la sécurité sociale et les assurances maladies. Il est certains que face à la situation d'impasse thérapeutique de la lombalgie chronique et de sa durée moyenne estimée à 74,4 mois (Caby et al. 2010), hormis le programme RFR, les solutions restent très restreintes. Ainsi, comment expliquer cette efficacité limitée des programmes RFR ? Comment y remédier?

16

L'objectif de ce travail de thèse consiste à tenter d'apporter des éléments de réponse à ces questions et peut être de proposer de nouvelles pistes de réflexion afin d’optimiser les résultats des programmes RFR.

D'après la littérature, le diagnostic et le suivi des patients lombalgiques chroniques se basent principalement sur la mesure de la mobilité du tronc par les tests cliniques dont la fiabilité métrologique est très controversée. Les critiques se focalisent sur la variabilité inter-participants trop importante qui interdit toute tentative de mise en place de valeurs normatives (Gouilly et al. 2001). A ce propos, la détection et la compréhension des mécanismes d'un mouvement normal et pathologique semblent trouver tout leur intérêt dans le cadre d'une prise en charge qui vise, principalement, le retour à la vie active des patients lombalgiques chroniques. De plus, le fait que les tests cliniques se limitent à la seule et unique mesure en fin du mouvement (Lee et al. 2003), soulève le manque d'informations complémentaires sur le déroulement et l’exécution des mouvements. Il est certain que de telles informations offriraient aux cliniciens une meilleure compréhension des dysfonctionnements moteurs dus à la lombalgie chronique et, ainsi, les aideraient à optimiser leur prise en charge thérapeutique (Lee et al. 2003). Ainsi, plusieurs auteurs se sont intéressés à l'analyse biomécanique tridimensionnelle des mouvements qui autorise la mesure et la détermination d’informations quantitatives, fines et objectives sur le dysfonctionnement de l'appareil musculo-squelettique (Bonnefoy et al. 2005).

Dans le but de permettre un meilleur diagnostic et suivi des patients lombalgiques chroniques, ce manuscrit de thèse propose trois études. L'objectif de l'Etude 1 sera d'analyser la cinématique du dos, lors de mouvements analytiques du tronc, en confrontant les résultats des patients à ceux d'une population saine. Dans l'Etude 2, l'objectif sera double. Premièrement, l'analyse concernera l'effet du programme RFR sur les paramètres cinématiques des patients à courts (mi-programme et fin du programme) et à longs termes (3 mois, 6 mois et 1 an post programme). Le second objectif consistera à comparer les performances des patients après le programme d'entraînement intensif (RFR) à courts (mi-programme et fin du programme) et à longs termes (3 mois, 6 mois et 1 an post programme) à celles de la population saine (active mais non entraînée). Enfin, dans l'Etude 3, une analyse cinématique et dynamique de l'initiation de la marche sera proposée. Cette étude a un triple objectif. Tout d’abord, il s'agira d'évaluer l'étendue du déconditionnement moteur chez le patient lombalgique chronique sur un mouvement global et stéréotypé : l'initiation de la marche. Les résultats des patients seront comparés à ceux d’une population saine. Ensuite, il s'agira d'étudier l'effet du programme

17

RFR sur les différents paramètres caractéristiques de l'initiation de la marche. Pour finir, une comparaison des résultats entre les patients en fin de programme et la population saine sera réalisée.

Ce manuscrit de thèse comporte donc six chapitres. Dans le premier chapitre, une revue de la littérature propose un rappel anatomique sur le rachis et présente le cadre général de la lombalgie chronique en s’appuyant sur les avancées de la recherche concernant cette pathologie, son diagnostic et son traitement. Le second chapitre présente les aspects méthodologiques et expérimentaux de la thèse. Les trois chapitres suivants correspondent aux trois études annoncées. Enfin, une conclusion générale ainsi que des perspectives à ces travaux de thèse sont proposées dans le sixième chapitre.

18

19

1. Le rachis lombaire

1. 1. L’anatomie du rachis lombaire

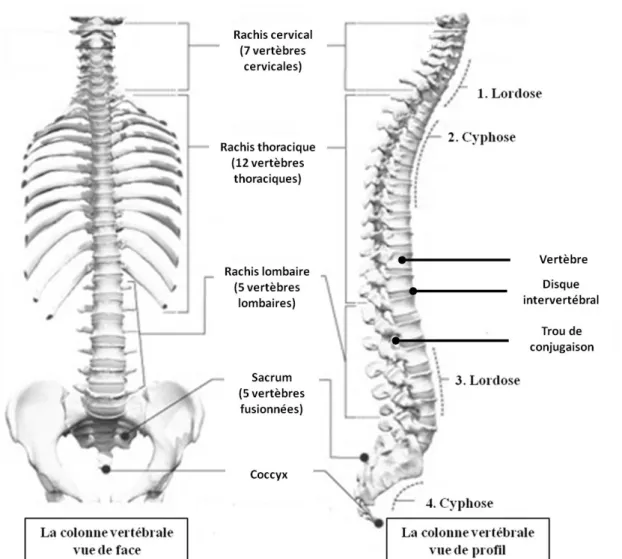

Le rachis ou la colonne vertébrale est constituée de 33 vertèbres empilées verticalement les unes sur les autres et séparées par des disques intervertébraux (Figure 1). Les différentes vertèbres sont réparties en 4 étages distincts, identifiables par la forme spécifique de leurs vertèbres (Figure 1):

- Le rachis cervical constitué de 7 vertèbres cervicales,

- Le rachis thoracique ou dorsal constitué de 12 vertèbres thoraciques, - Le rachis lombaire constitué de 5 vertèbres lombaires,

- Le sacrum constitué de 5 vertèbres soudées.

Figure 1. Structure osseuse de la colonne vertébrale (http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/la-colonne-vertebrale/la-colonne-vertebrale-laxe-de-la-station-debout.html#axzz31Ih4zHzz) (Modifiée)

20

La forme anatomique de la colonne vertébrale adulte contient quatre courbures dans le plan sagittal. Les régions thoracique et sacrée sont concaves vers l'avant (en cyphose), alors que les régions cervicale et lombaire sont concaves vers l'arrière (en lordose) (Figure 1).

1.1.1. Caractéristiques des vertèbres lombaires

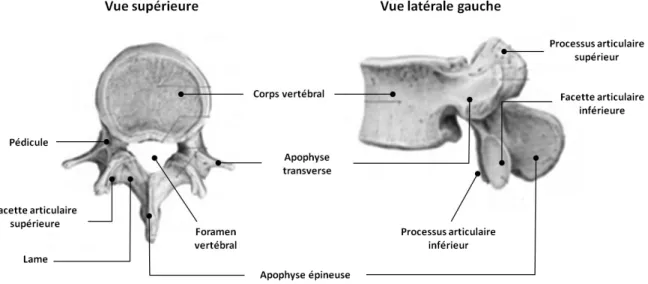

Les vertèbres sont constituées de deux parties : la partie antérieure est formée par le corps vertébral et la partie postérieure est constituée par les pédicules, les apophyses transverses, les processus articulaires, les lames et l’apophyse épineuse (Figure 2). Certaines de ces structures ont des caractéristiques spécifiques pour chaque étage. Concernant le rachis lombaire :

- Le corps vertébral lombaire est caractérisé par une structure plus volumineuse, deux fois plus grande que celui des vertèbres cervicales et thoraciques (Figure 1). - Le foramen vertébral ou trou vertébral est triangulaire, plus large que dans le

thorax, mais plus petit que dans la région cervicale.

- L'apophyse épineuse est quadrilatère, épaisse et large. Elle devient horizontale en comparaison avec les autres étages vertébraux. Elle se dirige en arrière et se termine par un tubercule volumineux (Figure 1).

- Les lames sont larges, courtes et épaisses avec une orientation en dehors et en avant.

- Les pédicules sont plus échancrés sur le bord impliquant des trous de conjugaison plus larges entre les vertèbres (Figure 1).

- Les articulations inter-apophysaires postérieures, nommées aussi articulations zygapophysaires, ont des facettes articulaires à orientations spécifiques. Les facettes articulaires supérieures sont orientées en dedans et en arrière, tandis que les facettes articulaires inférieures sont orientées en dehors et en avant (Figure 2). Ces orientations favorisent les inclinaisons, les flexions et les extensions mais limitent fortement les rotations.

Ces vertèbres sont également articulées au niveau de leurs corps vertébraux sur la totalité de leurs surfaces supérieure et inférieure par des disques intervertébraux.

21

Figure 2. Structure d'une vertèbre lombaire (http://www.uvaspine.com/vertebral-structures.php)

1.1.2. Le disque intervertébral

Le disque intervertébral assure, d'une part, la mobilité du rachis et, d'autre part, la répartition homogène des contraintes mécaniques subies par les corps vertébraux. Le disque intervertébral a une structure hétérogène complexe (Figure 3). Sa partie centrale ou noyau (Figure 3), a une forme sphérique riche en protéoglycanes, macromolécules qui fixent l’eau, ce qui lui attribue ses propriétés hydrostatiques. La partie périphérique ou anneau fibreux (Figure 3), est plus riche en collagène. Elle est constituée de 7 à 15 lamelles concentriques constituées de fibres de collagène disposées de façon oblique dont l’orientation s’inverse d’une couche à l’autre. Entre ces lamelles sont enchâssées les cellules et leurs matrices (Rannou 2000). Le noyau se comporte comme une chambre de pression générant des contraintes centrifuges sur les structures adjacentes : les lamelles de l’anneau fibreux. La teneur en eau ainsi que la présence et la quantité de protéoglycanes dans le disque intervertébral diminuent selon un processus naturel tout au long de la vie, mais il s'avère que ce processus dégénératif peut être beaucoup plus rapide chez certaines personnes.

22

Figure 3. Le disque intervertébral (http://www.surmonventre.com/portage/plusloin/physio.php) et (http://herniediscale.ca/discarthrose/discarthrose-lombaire-source-douleur.html#2)

Les facteurs génétiques et biochimiques ne sont pas les seuls responsables de la dégénérescence discale et il est reconnu que des facteurs purement mécaniques ont un rôle non négligeable dans le processus de dégradation discale. Le disque intervertébral est destiné à la dégénérescence par un processus de vieillissement précoce dès la première décade de la vie (Rannou 2000; Vital 2007). Après une riche vascularisation à la naissance, le disque intervertébral devient avasculaire à l’âge adulte. Il se nourrit par imbibition à partir des plateaux vertébraux et de la partie périphérique de l’anneau. Avec l’âge, l’altération du cartilage de la coque cartilagineuse des plateaux vertébraux induit une diminution de la nutrition cellulaire du disque intervertébral (Vital 2007; Roberts et al. 2006). L’étude de l’évolution macroscopique du disque intervertébral avec l’âge révèle une cascade d’événements touchant le disque intervertébral qui commence par une déshydratation précoce (avant 30 ans) associée à la transformation fibreuse progressive du nucleus et à la désorganisation de l’anneau. Ensuite, vers 30-40 ans, des fissures du noyau et des déchirures de l’anneau commencent à apparaître plus fréquemment au niveau du rachis lombaire (Haefeli et al. 2006). L’atteinte inflammatoire des plaques cartilagineuses par microfissures est probablement due à l’augmentation des contraintes, faute d’amortissement du disque intervertébral (Vital 2007). Ce phénomène de vieillissement discal est lié intimement à des facteurs génétiques qui différencient les individus et contrôlent la cinétique de la dégradation. Ainsi, Battié et Videman (2006) ont étudié en IRM des colonnes lombaires de vrais jumeaux. Ils ont observé des lésions discales très semblables alors que les activités physiques (professionnelles et sportives) étaient complètement différentes.

23

Les contraintes mécaniques directement appliquées aux cellules discales peuvent moduler la synthèse des protéines matricielles. Les effets observés sont vraisemblablement dépendant du type de contrainte, de son intensité, de sa fréquence et de sa durée (Rannou et al. 2004; Rannou 2000). Ainsi, il existe une diminution de la synthèse de protéoglycanes lors de l’application d’une pression hydrostatique élevée (1 kPa) durant une période prolongée (2 heures) ou brève (20 secondes). En revanche, l’application d’une pression plus faible (0,1 kPa) augmente cette synthèse (Handa et al. 1997). De plus, alors que le noyau est soumis à des contraintes compressives, l'anneau fibreux subit plutôt des contraintes en tension. Les contraintes compressives sont maximales lorsque le disque intervertébral est soumis à des sollicitations en flexion-compression. Tandis que les contraintes en tension de l’anneau sont observées essentiellement dans sa partie interne, sauf dans les mouvements de torsion où elles sont localisées préférentiellement dans sa partie postéro-latérale. D’ailleurs, ces résultats suggèrent qu’une hernie discale puisse résulter d’un mouvement combiné de flexion, compression et torsion (Rannou 2000).

La dégénérescence du disque intervertébral est associée à une déshydratation du noyau qui ne peut plus remplir ses fonctions mécaniques hydrostatiques. Ceci a pour conséquence mécanique une modification de la distribution des contraintes au sein du disque intervertébral. L’anneau fibreux n’est alors plus soumis majoritairement à des contraintes en tension mais subit directement les contraintes en compression (Shirazi-adl et al. 1984). Dès lors, les mécanismes impliqués dans l’apparition d’une hernie discale sont probablement différents entre un disque sain et un disque dégénéré (Rannou 2000).

1. 2. Les fonctions du rachis lombaire

Le rachis lombaire assure trois principales fonctions. La première fonction, qui consiste à protéger la moelle épinière, est assurée spontanément par l’anatomie du rachis. Tapissé par divers ligaments stabilisateurs (Figure 4), le rachis garantit un passage abrité de la moelle épinière à l’intérieur du canal médullaire.

24

Figure 4. Structure ligamentaire du rachis lombaire (http://www.jim.fr/mon_compte/login.phtml)

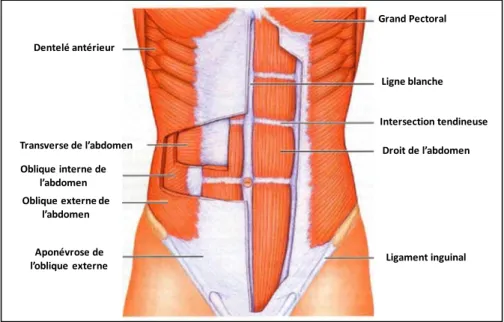

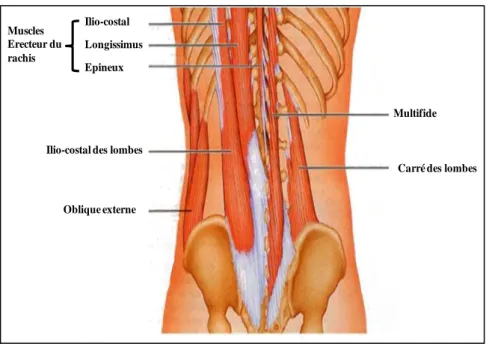

La deuxième fonction est la participation aux mouvements du tronc. Les muscles abdominaux (Figure 5) et les muscles spinaux érecteurs du rachis (Figure 6) ont un rôle essentiel, assurant le principal mouvement de flexion-extension ainsi que les mouvements d’inclinaison latérale et de rotation (Vital 2007).

Figure 5. Muscles de l'abdomen (http://health.india.com/fitness/the-massive-muscle-anatomy-and-body-building-guide-you-always-wanted/) Ligament intertransversaire Ligament inter-épineux Ligament jaune Ligament vertébral commun postérieur Ligament vertébral commun antérieur Ligament supra-épineux Grand Pectoral

Transverse de l’abdomen Droit de l’abdomen Ligne blanche Dentelé antérieur Ligament inguinal Aponévrose de l’oblique externe Oblique interne de l’abdomen Oblique externe de l’abdomen Intersection tendineuse

25

Figure 6. Muscles érecteurs du rachis (http://www.dafalgan.be/fr/les-types-de-douleurs/maux-de-dos-lombalgies/)

Ces muscles sont activés grâce au système de contrôle neuromoteur, et plus précisément en fonction des informations provenant du système proprioceptif. Il existe d’ailleurs une relation très étroite entre troubles de la posture ou du mouvement, anomalies musculaires et troubles proprioceptifs (Skalli W, Champain S 2007). Enfin, d’un point de vue biomécanique, la troisième fonction du rachis lombaire repose sur sa participation au maintien de la posture orthostatique. En effet, dans la position debout, chaque unité fonctionnelle est soumise à des efforts dus à la gravité et au poids des segments corporels situés au-dessus de ce segment (Skalli W, Champain S 2007). Quelques études faites à partir d’essais in vitro en chargement jusqu’à la rupture mettent en évidence une limite de compression pour le rachis lombaire de l’ordre de 5 000 à 13 000 N (contre 1 000 à 4 000 N pour le rachis cervical) (Hutton et Adams 1982). En revanche, en condition in vivo, et en se basant sur des mesures indirectes, les limites de compression sont nettement moins importantes. On distingue, ainsi, une limite de compression de 3 000 à 5 000 N pour le rachis lombaire, contre 100 à 400 N pour le rachis cervical. De plus, les moments de flexion correspondant à une charge de compression déviée sont beaucoup plus faibles, environ 20 N.m pour le rachis lombaire et 2 N.m pour le rachis cervical (Yoganandan et al. 1991; Wilke et al. 1999). Par conséquent, la persistance d’une flexion du tronc en avant, trouble postural fréquemment constaté chez les lombalgiques,

Ilio-costal Longissimus Epineux Oblique externe Muscles Erecteur du rachis

Carré des lombes Multifide

26

induit une fatigabilité musculaire qui peut diminuer la capacité de régulation posturale et dégrader le rachis (Skalli W, Champain S 2007). Roussouly P (2007) souligne que le lien existant entre l’organisation spino-pelvienne et la mécanique rachidienne locale permet une meilleure compréhension de la mécanique des lombalgies et de leur traitement.

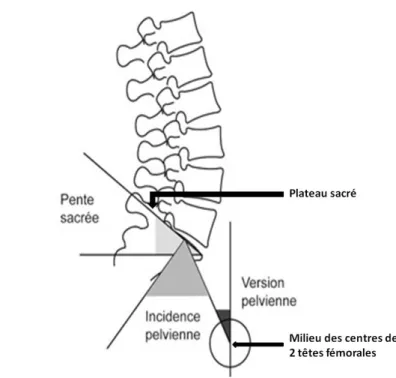

1.2.1. Les paramètres spino-pelviens

L’analyse de l’équilibre postural et la détermination de la morphologie spino-pelvienne s’appuient sur des éléments importants que sont l’incidence pelvienne, la pente sacrée, la version pelvienne et la lordose lombaire (Roussouly P 2007). L’incidence pelvienne est un paramètre de forme qui peut varier d’un individu à l’autre. Elle est définie par l’angle entre la droite perpendiculaire au plateau sacré et la droite passant par le centre du plateau sacré et le milieu des centres des deux têtes fémorales (Figure 7). La pente sacrée, paramètre de position, est déterminée par l’angle entre le plan horizontal et le plateau sacré (Figure 7). La version pelvienne, considérée également comme un paramètre de position, correspond à l’angle entre la verticale et la droite passant par le centre du plateau sacré et le milieu des centres des deux têtes fémorales (Figure 7). Ces trois paramètres sont liés de la manière suivante : incidence pelvienne = pente sacrée + version pelvienne. Ces paramètres de position sont inversement proportionnels et conditionnent le mécanisme de régulation posturale. Par exemple, pour une incidence donnée, l’antéversion du bassin est caractérisée par une diminution de la version pelvienne et une augmentation de la pente sacrée, induisant une augmentation de la lordose lombaire (Roussouly P 2007; Moalla et al. 2008). Cette corrélation qui existe entre la pente sacrée et la lordose est expliquée par des considérations biomécaniques simples. Lors de l’inclinaison antérieure du plateau sacré, sur lequel repose le rachis, le tronc est basculé vers l’avant. Par conséquent, le sujet doit creuser sa lordose pour ramener la ligne de gravité du segment à l’intérieur du polygone de sustentation (Rolland 2006).

27

Figure 7. Les paramètres spino-pelviens (Gepner et al, 1994, modifiée)

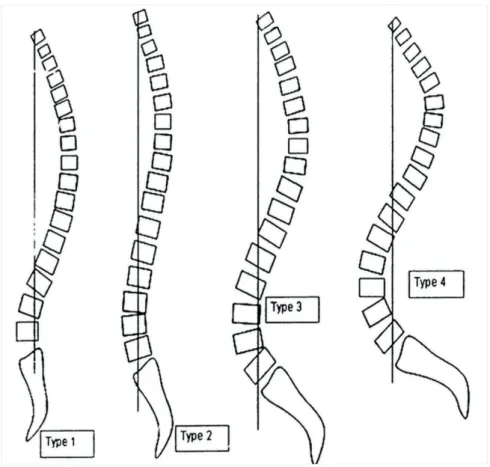

Chez une population de jeunes adultes asymptomatiques, quatre types de lordoses lombaires ont pu être identifiées en se basant sur la valeur de la pente sacrée (Roussouly P, Bertohonnaud E 2006; Roussouly et al. 2005) (Figure 8). Selon Roussouly P (2007) et Moalla et al (2008), en reliant ces différents types d’organisation spino-pelviennes aux contraintes que subit le rachis lombaire, et qui sont probablement à l’origine de dégénérescences, on déduit que :

La lordose de type 1 est associée à un bassin de faible incidence avec une courbure lombaire peu marquée et une cyphose thoraco-lombaire. Ce type de lordose expose les sujets à des discopathies thoraco-lombaires précoces et un tassement avec débord discal. Ce débord est traduit par une perte de hauteur et une récupération en largeur qui exerce une pression contre l’enveloppe ligamentaire, fortement innervée, sur la périphérie des disques. De plus, on soulève le risque d’apparition d’arthrose au niveau des dernières articulations inter-apophysaires postérieures.

28

Figure 8. Types de la lordose lombaire en fonction de la pente sacrée. Types 1 et 2 : pente sacrée <35°, Type 3 : 35°< pente sacrée <45°, Type 4 : pente sacrée >45° (Moalla et al, 2008)

La lordose de type 2 présente une répartition harmonieuse entre lordose et cyphose, mais l’angulation globale de la lordose est faible, ce qui caractérise un dos plat. Les forces les plus importantes passent par les plateaux les plus distaux, à savoir L4-L5 et L5-S1. L’hyperpression discale peut être responsable de discopathies précoces qui se manifestent par des hernies discales (Roussouly, 2007). La lordose de type 3 est considérée comme le type le plus équilibré puisqu’elle comporte généralement 4 à 5 vertèbres dans la courbure et se répartit correctement sur les deux arcs. Harmonieuse et sans excès de courbure, elle ne présente pas de caractéristiques la prédisposant à un type particulier de dégénérescence (Roussouly, 2007).

La lordose de type 4 présente une forte incidence pelvienne qui permet un meilleur ajustement postural avec des courbures plus souples et des contraintes mécaniques bien réparties entre les vertèbres. Cette structure déplace les forces de contact vers l’arrière et ménage les disques en avant en les protégeant d’une dégénérescence

29

précoce. Toutefois, cette lordose marquée constitue quand même une zone d’hyperextension localisée du rachis. Ainsi, elle peut être une source de douleur par augmentation des forces de cisaillement antéropostérieures, d’où l’apparition d’arthrose articulaire postérieure et de spondylolisthésis entre L4 et L5 (Roussouly P, 2007, Moalla et al, 2008). D’ailleurs, il a été démontré que, chez des sujets présentant une spondylolisthésis, l’incidence pelvienne est largement supérieure à celle des sujets asymptomatiques. Ceci implique naturellement la présence d’une hyperlordose lombaire chez les patients spondylolisthésiques (Vialle et al, 2007).

1.2.2. Anomalies fonctionnelles du rachis lombaire

La dégénérescence discale, le vieillissement, les malformations congénitales et les traumatismes sont à l'origine de plusieurs anomalies touchant le rachis lombaire. Les hernies discales, les spondylolisthésis, les arthroses et les scolioses sont parmi les anomalies les plus fréquemment observées en milieu clinique (Figure 9).

La hernie discale se définit comme une zone de compression nerveuse située entre le disque intervertébral et le nerf ou racines nerveuses (on parle de conflit disco-radiculaire). La hernie discale se forme suite à une faillite du disque intervertébral (fissure de l'anneau) provoquant un écoulement du noyau qui se transforme ensuite en saillie : la hernie (Figure 9.a).

La spondylolisthesis correspond à un trouble de la stabilité vertébrale dans lequel une vertèbre glisse par rapport à sa voisine (soit en avant, soit en arrière). Ce glissement peut survenir à tous les étages vertébraux, mais reste bien plus fréquent sur le rachis lombaire plus précisément au niveau des 4ème et 5ème vertèbres lombaires (Figure 9.b).

L'arthrose est l'usure chronique du cartilage interarticulaire accompagnée d'un déséquilibre entre la production et la dégradation des cellules osseuses. Concernant le rachis lombaire, elle est localisée le plus fréquemment au niveau du disque intervertébral impliquant un tassement progressif de la colonne et un frottement douloureux des corps vertébraux (Figure 9.c).

30

Figure 9. Anomalies du rachis lombaire. (http://www.neurochirurgie-cedres.com/hernie-discale/) ;

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Hernie_discale) ; (http://www.basicspine.com/blog/spondylolisthesis-displacement-lower-spine-injury-age/) ; (http://radiopaedia.org/articles/spondylolisthesis-1) ;

(http://institutaxellite.com/blogue/) ; (http://chirurgie-orthopedique-agen.fr/chirurgie-du-rachis/canal-lombaire-retreci/) ; (http://www.chiropratiquegiroux.com/capsules-informations.php) ;

(http://www.eurospine.org/scoliose-idiopathique.htm)

La scoliose est une déviation à droite ou à gauche de la colonne de plus de 10º associée à une rotation vertébrale. Bien que l’anomalie la plus évidente se trouve dans le plan frontal, la rotation vertébrale fait de la scoliose une déformation en trois dimensions. Ainsi, en plus de la courbe latérale, des altérations dans le plan sagittal peuvent également être évidentes tout comme le développement d’une proéminence dans le dos ou bosse (Figure 9.d).

D'après cette première partie descriptive du rachis lombaire, il s'est avéré que ce dernier subit énormément de charges et de contraintes qui peuvent impliquer la production de certaines déformations du rachis ou encore l'aggravation de certaines anomalies congénitales. Ceci aboutit à l'apparition de douleurs lombaires plus ou moins intenses et plus ou moins durables

31

dans le temps, plus connues sous le nom de lombalgies ou "mal du bas du dos". Une description plus détaillée de ce phénomène sera exposée dans la partie suivante de cette revue.

1.3. La lombalgie

1.3.1. Définition

Selon le dictionnaire « Le Petit Robert », la lombalgie provient du mot « lombes » désignant le rachis lombaire et le mot « algie » décrivant une douleur souvent diffuse, sans relation bien définie avec une cause organique. Le terme lombalgie signifie donc « douleur dans la région lombaire » (Duquesnoy 2001; François 1995). Ainsi, la lombalgie n’est pas une maladie en soi mais un symptôme (Poiraudeau et al. 2004; Wrobel 2001; Valat 2007), dans la majorité des cas, d’une étiologie mécanique ou encore inflammatoire (Poiraudeau et al, 2004).

1.3.2. Facteurs de risque de la lombalgie

Stevenson et al. (2001) montrent qu’un mauvais état de santé général, la présence de certaines anomalies rachidiennes telles que la maladie de Scheuermann (hypercyphose dorsale douloureuse), la scoliose lombaire et l’ostéoporose (diminution accrue de la densité osseuse) (Wrobel 2001), favorisent l’apparition de la lombalgie. Wrobel (2001) ajoutent dans les facteurs de risque le niveau d’activité physique en précisant que, chez les sportifs de haut niveau, spécialement en gymnastique, en football et en tennis, la fréquence des lombalgies est plus importante que chez les sujets témoins. De plus, Wrobel (2001) et Fransen et al. (2002) montrent que les demandes physiques importantes au travail, dont le port de charges manuelles, les mouvements répétés en rotation, l’exposition aux vibrations et même l’adoption d’une station assise prolongée, sont des facteurs également prédictifs de l’apparition de la lombalgie. Par ailleurs, les personnes qui ont un profil psychologique souvent perturbé par le stress, l’anxiété, la dépression et l’hystérie, sont plus confrontées à l’apparition du mal de dos (Poiraudeau et al. 2004). Enfin, des facteurs socio-économiques comme le statut professionnel, l’insatisfaction au travail, le salaire, le contact social, le niveau d’éducation et la classe sociale sont également considérés comme des facteurs de risque de lombalgie (Wrobel 2001; Fransen et al. 2002). La lombalgie est donc une pathologie d’origine multifactorielle où se mêlent des facteurs de risque d’ordre physique, psychique ou encore socio-économique. Il existe ainsi plusieurs types de lombalgies que l’on peut classer en fonction de leurs origines (spécifiques vs non spécifiques) et leurs durées.

32 1.3.3. Types de lombalgie

a) Les lombalgies spécifiques

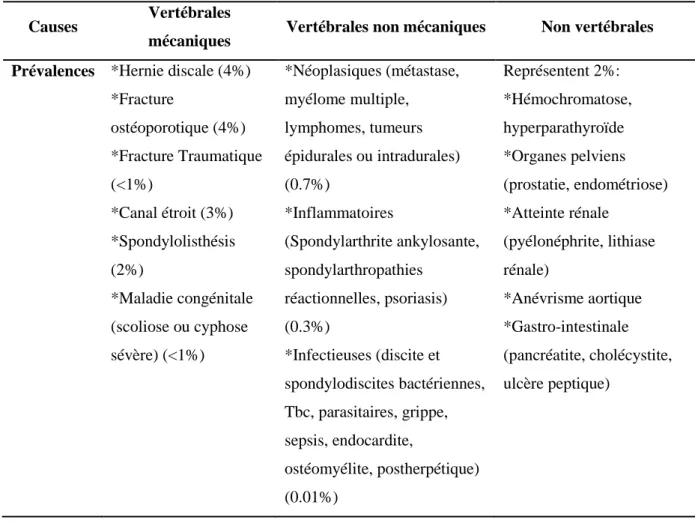

Ce type de lombalgie représente environ 15 % de toutes les lombalgies. Les lombalgies spécifiques peuvent avoir plusieurs origines : mécanique, traumatique, tumorale, infectieuse ou rhumatismale inflammatoire (Amstutz et al. 2009). Une liste non exhaustive de ce type de lombalgie est présentée dans le Tableau 1. Battié et Videman (2006) ajoutent à cette liste des origines génétiques très probables.

Tableau 1. Diagnostic différentiel non exhaustif des lombalgies spécifiques et estimation de leur prévalence (Amstutz et al, 2009).

Causes Vertébrales

mécaniques Vertébrales non mécaniques Non vertébrales

Prévalences *Hernie discale (4%) *Fracture ostéoporotique (4%) *Fracture Traumatique (<1%) *Canal étroit (3%) *Spondylolisthésis (2%) *Maladie congénitale (scoliose ou cyphose sévère) (<1%) *Néoplasiques (métastase, myélome multiple, lymphomes, tumeurs épidurales ou intradurales) (0.7%) *Inflammatoires (Spondylarthrite ankylosante, spondylarthropathies réactionnelles, psoriasis) (0.3%) *Infectieuses (discite et spondylodiscites bactériennes, Tbc, parasitaires, grippe, sepsis, endocardite, ostéomyélite, postherpétique) (0.01%) Représentent 2%: *Hémochromatose, hyperparathyroïde *Organes pelviens (prostatie, endométriose) *Atteinte rénale (pyélonéphrite, lithiase rénale) *Anévrisme aortique *Gastro-intestinale (pancréatite, cholécystite, ulcère peptique)

b) Les lombalgies communes ou non spécifiques

Elles représentent la majorité des lombalgies (environ 85 % des cas). Elles sont dues à des tensions de nature physique ou psychique, à des contractures ou déséquilibres de l’appareil

33

musculo-ligamentaire, à des processus dégénératifs des disques ou des facettes articulaires (Amstutz et al, 2009). Trois classifications principales de lombalgies communes peuvent être retrouvées dans la littérature. Plusieurs terminologies ont été affectées à ces 3 classes avec des significations similaires. Ainsi, selon le Quebec Task Force (Frank et al. 2000) qui se base sur la durée des symptômes, les lombalgies aiguës, subaiguës et chroniques peuvent être distinguées. Par contre, selon la classification du GILL (Groupe Interdisciplinaire de Lutte contre la Lombalgie), on peut distinguer, en se référant plutôt aux critères de gêne fonctionnelle, trois types de lombalgies : les primaires, les secondaires et les tertiaires (HAS 2011).

La lombalgie aiguë ou primaire

Elle est d'une durée inférieure à 7 jours (Frank et al. 2000) et est considérée comme étant le premier épisode douloureux, capable d'être prévenue par les moyens de prévention primaire (HAS 2011). La lombalgie aiguë, plus connue sous le nom de lombago, est définie dans le "Larousse médical" comme une apparition brutale d'une douleur lombaire, survenant après un faux mouvement et due à un microtraumatisme touchant un disque intervertébral. Un lumbago guérit généralement en quelques jours. Le repos au lit, la kinésithérapie, la prise d'analgésiques et d'anti-inflammatoires permettent d'abréger sa durée."

La lombalgie subaiguë ou secondaire

Elle est d'une durée comprise entre 7 jours et 7 semaines (Frank et al. 2000). C'est une forme récidivante, susceptible de gêner les activités quotidiennes et d'entraîner un retentissement psychologique. Elle peut être prévenue en particulier dans les écoles du dos médicalisées (HAS 2011).

La lombalgie chronique ou tertiaire

La lombalgie chronique peut être définie comme une douleur lombosacrée à hauteur des crêtes iliaques ou plus bas, médiane ou latéralisée, avec possibilité d’irradiation ne dépassant pas le genou mais avec une prédominance des douleurs lombosacrées, durant au moins trois mois, quasi quotidienne, sans tendance à l’amélioration (ANAES 2000a; Duquesnoy 2001). Elle représente environ 10 % des lombalgies mais est responsable de l’essentiel (85 %) des dépenses liées aux coûts médicaux et aux prises en charge financières de l’invalidité (Poiraudeau et al. 2004, Benoist 2007). Elle est qualifiée par le GILL comme une forme invalidante, responsable de désinsertions sociale, professionnelle et psychologique. Elle nécessite la mise en œuvre de compétences et de mesures pluridisciplinaires orientées vers la

34

reprise précoce des activités et la réinsertion du patient, si possible dans son cadre de vie antérieur (HAS, 2011).

Il est clair que la douleur, selon sa durée et sa localisation, constitue un facteur déterminant du type de lombalgie existante. Il est intéressant d'étudier ce facteur afin de mieux comprendre la lombalgie, son évolution et ses conséquences physiques et psychologiques.

1.4. La douleur

La douleur est « une sensation désagréable et une expérience émotionnelle associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en ces termes » (Association Internationale pour l’étude de la douleur). La douleur, expérience subjective, est avant tout un évènement neuropsychologique pluridimensionnel (Cambier et al. 1998). Une douleur qui évolue depuis plus de 3 mois est appelée une douleur chronique (Fouquet et al. 2005; Guéguen et al. 2005). Elle ne peut pas être appréhendée comme une douleur aiguë qui persiste. En effet, des différences d’ordre neurophysiologique et comportemental justifient la distinction douleur aiguë / symptôme et douleur chronique / syndrome (Cambier et al. 1998). C'est ainsi que la douleur chronique peut avoir des origines plus complexes et diverses que la douleur aiguë, d'un point de vue physiologique et psychologique.

1.4.1. La physiologie de la douleur

La transmission douloureuse est assurée par les tissus périphériques nocicepteurs (ou récepteurs sensoriels), la moelle épinière et le cerveau (Benoist 2007). Par conséquent, le dysfonctionnement des mécanismes de la douleur impliqués dans la lombalgie chronique peut se situer à plusieurs niveaux. En effet, on peut par exemple relever une augmentation et une persistance de la stimulation nociceptive des terminaisons libres. D’ailleurs, Coppes et al. (1997) ont montré que la première source de nociception était liée à la présence de fines fibres nociceptives au niveau du disque intervertébral. Benoist (2007) suggère fortement le rôle déterminant de ces terminaisons libres dans la pathogénie de la lombalgie. D’autre part, on peut avancer l’existence d’une plasticité et une altération synaptique de la corne postérieure de la moelle impliquant l’activation des faisceaux spino-thalamiques. DeLeo et Winkelstein (2002) ont montré, suite à l’analyse des modèles animaux, que la moelle épinière jouait un rôle primordial dans la persistance d’une douleur chronique après une inflammation ou une lésion tissulaire périphérique prolongée. Il peut également se produire, au niveau du cerveau, une activation des centres corticaux supérieurs qui jouent un rôle important dans la perception

35

douloureuse et la sensibilisation du système nerveux central. D’ailleurs, il a été démontré chez certains lombalgiques chroniques qu’il existe une augmentation de l’activité nociceptive cérébrale (Benoist 2007). De surcroît, il est possible que cette hyperactivité excite les neurones spinaux par une voie descendante excitatrice (Benoist 2007). Ainsi, on peut clôturer cette liste d’hypothèses par l’existence possible d’un dysfonctionnement au niveau des voies descendantes inhibitrices. Le fait qu’il y ait des interactions entre les différents sites gouvernant la transmission douloureuse s’accorde avec le modèle biopsychosocial de la lombalgie chronique (Waddell 1987). Ceci remet en question toute tentative de classification physiopathologique monolithique des douleurs chroniques (Cambier et al. 1998).

1.4.2. La psychologie de la douleur

La douleur est déterminée non seulement par des lésions organiques, mais aussi par des facteurs psychosociaux impliquant l’ensemble du système nerveux (Waddell 1987). Comme l’indique la définition, la douleur est une sensation désagréable forgée par le vécu des individus. Cela explique la variabilité interindividuelle des plaintes. Cambier et al (1998) notent que pour une même stimulation douloureuse, certains sujets ne se plaignent pas, tandis que d’autres vivent dans la douleur. Cette subjectivité du vécu douloureux des individus suggère l’existence d’une mémoire de la douleur (Guéguen et al. 2005).

Les émotions jouent un rôle considérable dans la mémorisation et la chronicisation de la douleur (Katz J 1992). Vu qu’il est impossible de se remémorer la douleur par la reconstruction de ses composantes sensorielles, son évocation ne peut se faire que par le biais des émotions. Il est important de mentionner, à ce niveau, que les aspects émotionnels de l’expérience douloureuse ne se limitent pas à la seule perception douloureuse (Fouquet et al. 2005). Loin de là, ils intègrent toute émotion désagréable qui affecte l’état psychologique du patient, tel que le stress, l’anxiété, la dépression,… (Guéguen et al. 2005). D’ailleurs, la dépression est une variable psychologique importante dans la douleur chronique parce qu’elle la précède ou coïncide avec son développement (Fouquet et al, 2005).

Dépassant le rôle du signal d'alarme lésionnel des douleurs aiguës, la douleur chronique représente un message polysémique. A l'interface du corps, du subjectif (le psychique) et du relationnel (le social), elle efface fréquemment la frontière entre causes et conséquences (Allaz A-F 2004). Même si le fonctionnement neurophysiologique et psychologique de la douleur est maintenant bien connu, il reste néanmoins difficile de décrire avec certitude les

36

sites anatomiques impliqués et les processus psycho-physiologiques responsables de la sensation douloureuse (Chou et al. 2007).

Ces divers points d'interrogation concernant la multitude d'origines probables de la douleur chronique rendent son évaluation et son traitement plus complexe. Ceci explique en quelques sortes la diversité des étapes et des tests développés pour le dépistage et l'évaluation de la lombalgie chronique. Ainsi, dans la deuxième partie de ce chapitre, les différents tests et méthodes habituellement utilisés pour le dépistage et l'évaluation de la lombalgie chronique vont être présentés. De ce fait, les test cliniques habituels, avec leurs intérêts et leurs limites, ainsi que les travaux de recherche envisagés sont abordés.

2. Dépistage et évaluation de la lombalgie chronique

L’évaluation consiste à rassembler, sur une ou plusieurs dimensions, les données subjectives fournies par le patient, les données de l’examen clinique, ainsi que les données provenant d’explorations complémentaires. Ensuite, il s’agit de les exprimer de façon objective et de manière quantitative. La finalité de cette étape de prétraitement est de permettre une compréhension perspicace de la situation générale du patient, de la sévérité de sa pathologie ainsi que du suivi de son évolution au cours du traitement (Gangnet et al. 2007).

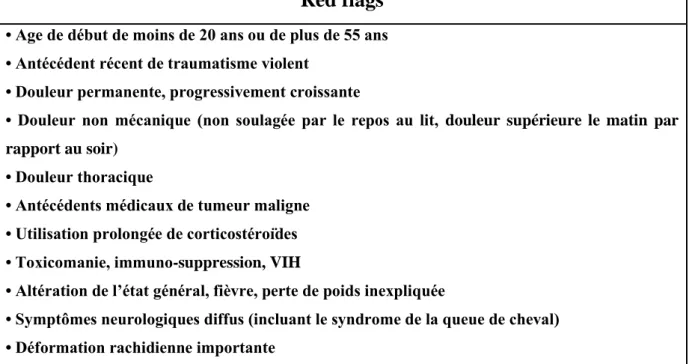

2.1. Le dépistage clinique par interrogatoire

La démarche diagnostique est guidée par le dépistage qui consiste en la caractérisation et la classification de la douleur dans un cadre nosologique (Poiraudeau et al, 2004). Pour se faire, le médecin a recours à l’utilisation de l’interrogatoire, qui permet de mieux comprendre le vécu douloureux du patient, sa personnalité, son niveau d’anxiété et de dépression. Ceci vise, en premier lieu, à éliminer les signes graves par évaluation des symptômes. La check-list des « red flags » cliniques permet de procéder à un premier tri (Bratton 1999) (Tableau 2). En second lieu, l'interrogatoire consiste à s'approcher de plus en plus du cadre nosologique de la lombalgie.

Au-delà de l’interrogatoire, il faut faire appel à des échelles spécifiques de la douleur permettant d’aborder la composante sensorielle, émotionnelle et les répercussions psychologiques. L’évaluation de la douleur est basée sur l’autoévaluation par des échelles unidimensionnelles et/ou multidimensionnelles. L’autoévaluation montre au patient que le médecin croit à sa plainte. Ainsi, une confiance réciproque s’installe entre médecin et patient, ce qui favorise la bonne orientation du choix thérapeutique et l’optimisation du suivi

(Vergne-37

Salle et al. 2004). Les échelles d’évaluation de la douleur les plus fréquemment retrouvées dans la littérature sont : l’Echelle Visuelle Analogique (EVA), le McGill pain questionnaire ou le questionnaire de Saint-Antoine, le Functional Assessment Screening Questionnaire (FASQ) et le questionnaire de Dallas (Annexe 1).

Tableau 2. Signes d'appel suggérant une cause grave en cas de lombalgie : "red flags" (Amstutz et al, 2009)

Red flags

• Age de début de moins de 20 ans ou de plus de 55 ans • Antécédent récent de traumatisme violent

• Douleur permanente, progressivement croissante

• Douleur non mécanique (non soulagée par le repos au lit, douleur supérieure le matin par rapport au soir)

• Douleur thoracique

• Antécédents médicaux de tumeur maligne • Utilisation prolongée de corticostéroïdes • Toxicomanie, immuno-suppression, VIH

• Altération de l’état général, fièvre, perte de poids inexpliquée

• Symptômes neurologiques diffus (incluant le syndrome de la queue de cheval) • Déformation rachidienne importante

Malgré la simplicité, la reproductibilité et l’utilisation très fréquente de l’EVA, cette méthode ne permet pas une approche fine de la douleur. De plus, chez les patients lombalgiques chroniques, la persistance de la douleur associée à ses conséquences fonctionnelles, sociales, professionnelles et psychologiques, nécessite une analyse multidimensionnelle de la douleur (Marty 2001).

Le McGill pain questionnaire permet de qualifier et de quantifier le vécu douloureux. Il est parfaitement adapté à la douleur chronique et très utilisé dans l’évaluation de la lombalgie chronique (Marty 2001). Il a le mérite de distinguer les deux types de douleurs principales : les douleurs par excès de nociception et les douleurs neuropathiques (Vergne-Salle et al, 2004).

Le FASQ est un questionnaire spécifique de la douleur qui consiste à classer les patients en fonction du niveau de difficulté ressentie lors de la réalisation d’activités quotidiennes. Malgré la validité de ses propriétés métrologiques et son utilisation chez les lombalgiques

38

chroniques, ses bases conceptuelles sont peu explicites. Une autre limite est qu’il n’existe pas de traduction validée en Français (Calmels et al. 2005).

Le questionnaire de Dallas est un auto-questionnaire spécifique de la lombalgie, conçu pour évaluer le retentissement de la douleur lombaire dans la vie quotidienne (Lawlis et al. 1989). La validation de la version française de ce questionnaire a été faite sur une population de lombalgiques chroniques (Marty et al. 1998). Ses propriétés métrologiques ont également été testées tout en montrant des résultats satisfaisants. D’autre part, cet outil a mis en évidence une relation importante entre l’intensité de la douleur et la sévérité de la lombalgie. Ceci explique son utilisation actuellement très fréquente en France (Ozguler et al. 2002; Bontoux et al. 2004).

2.2. Examen para-clinique par imagerie médicale

Dans le cas d’un diagnostic de lombalgie chronique susceptible d’être associé à un trouble spécifique et décelable, il peut être nécessaire d’avoir recours à plusieurs techniques d’imagerie diagnostique (Chou et al, 2007). Cependant, il n’y a pas lieu de demander d’examens d’imagerie dans les 7 premières semaines d’évolution sauf quand les modalités du traitement choisi (comme manipulation et infiltration) exigent d’éliminer formellement toute lombalgie spécifique (ANAES 1998). Par accord professionnel, l’absence d’évolution favorable conduit à raccourcir ce délai (ANAES, 1998). Le Tableau 3 résume les méthodes d'imagerie les plus utilisées dans les examens cliniques complémentaires ainsi que leurs rôles principaux.

Une fois que le caractère mécanique est vérifié avec une chronicité installée, l’évaluation de la dimension fonctionnelle, ou plus précisément l’élaboration du bilan kinésithérapique, s’impose. C’est en fait le facteur le plus important à prendre en considération dans le diagnostic du patient lombalgique puisque que le traitement qui sera proposé en dépendra fortement.

2.3. Evaluation de la dimension fonctionnelle par les questionnaires

De nombreuses échelles évaluant la dimension fonctionnelle des patients lombalgiques sont disponibles dans la littérature. Les plus fréquemment utilisées sont : l’Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire, l’Echelle de Rolland-Morris, l’Echelle de Québec et le Questionnaire de Dallas (Gangnet et al, 2007) (Annexe 2).

39

Tableau 3. Principales caractéristiques des différentes méthodes d'imagerie à prendre en compte lors des investigations en cas de lombalgie (Wermelinger et Villiger 2010)

Méthodes d'imagerie Caractéristiques

Radiologie conventionnelle

Faible sensibilité pour l'exclusion des étiologies de type inflammatoire ou infiltratif néoplastique au stade précoce

CT Mise en évidence des pathologies osseuses et articulaires

IRM Lésions des parties molles, disques intervertébraux, structures

neurales. Mise en évidence d'inflammations bactériennes ou auto-immunes.

Myélographie ou Myélo-CT

Examen fonctionnel destiné à la localisation et à la quantification d'une compression neurale, principalement en préopératoire (canal étroit)

Scintigraphie osseuse Mise en évidence de fractures (ex: fracture du sacrum) ou

localisation dans le cadre de processus néoplasiques/ inflammatoires

CT : Computed Tomography ou Scanner CT ou Tomodensitométrie, IRM : Imagerie par Résonance Magnétique, Myélo-CT: Myéloscanner

L’Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire détermine l’impact de la douleur sur le niveau fonctionnel (Fairbank et al. 1980). Il est l’instrument le plus utilisé dans la littérature internationale. Il est même considéré comme une référence pour les nouveaux outils. En revanche, on ne retrouve pas d’adaptation en langue Française (Calmels et al, 2005).

L’Echelle de Rolland-Morris permet de suivre l’évolution naturelle de la lombalgie au cours du temps à partir du retentissement fonctionnel de la douleur (Roland et Morris 1983). C’est l’outil le plus utilisé, avec l’Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire, pour évaluer l’état fonctionnel de la lombalgie. Ses propriétés métrologiques sont confirmées par plusieurs traductions (Calmels et al, 2005). Cependant, certains considèrent qu’il est insuffisamment reproductible par rapport à d’autres outils tels que l’Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire ou l’Echelle de Québec (Davidson et Keating 2002).

L’Echelle de Québec consiste à suivre l’évolution des lombalgiques engagés dans des programmes de réadaptation (Calmels et al, 2005). Ses propriétés métrologiques ont été