État des connaissances des

recommandations et des

interventions visant à améliorer

la compétence informationnelle

en santé de la population âgée

(Littératie)

Travail de Bachelor

Par

Da Silva Santos Patricia Sofia

Eggertswyler Margaux

Stojanova Verica

Promotion [2017-2020]

Sous la direction de : Eliane Schenevey Perroulaz

Haute École de Santé, Fribourg

Filière soins infirmiers

Juillet 2020

Résumé

Problématique : Dans le cadre de l’autogestion de la maladie chronique, il est essentiel de tenir compte des capacités du patient à comprendre les informations que l’infirmière lui transmet. Ces capacités se rapportent à la compétence informationnelle en santé. Elle se définit comme le niveau de capacité qu’un individu possède afin d’obtenir, procéder, communiquer et comprendre les informations, les soins et les prestations en matière de santé afin de prendre la décision appropriée en lien avec sa santé [Traduction libre] (Sierra, Cianelli, 2019). Plus de 50 % de la population suisse présentent des lacunes en lien avec la compétence informationnelle en santé (Alliance Compétences en santé, 2019). La compétence informationnelle en santé touche notamment les personnes âgées. Un faible niveau de compétence informationnelle en santé provoque, chez les personnes âgées, de multiples conséquences telles qu’une augmentation du taux de mortalité et des maladies chroniques, une altération de l’autonomie et de l’indépendance sur le plan physique et psychique ainsi que des difficultés pour l’accomplissement des activités de la vie quotidienne et domestiques. Plus généralement, ce niveau peut avoir un impact sur l’augmentation des hospitalisations et des coûts de la santé.

Objectif : Savoir comment l’infirmière pourrait améliorer ce niveau de compétence informationnelle en santé à l’aide de recommandations et/ou d’interventions qui renforcent et maintiennent la compétence informationnelle en santé.

Méthode : Cette revue de la littérature étoffée (non systématique) analyse neuf articles de divers types de devis qui permettent de répondre à la question de recherche. Ils ont été sélectionnés dans cinq bases de données différentes. Les auteures ont résumé et analysé les neuf articles puis elles ont mis en évidence les résultats.

Résultats : De multiples recommandations et interventions sont ressorties et ont été classées en six catégories telles que l’évaluation de la compétence informationnelle en santé, trois outils de communication, l’environnement et la relation soignant-soigné, trois programmes d’interventions, la formation et la sensibilisation des professionnels de la santé ainsi que l’organisation des systèmes de santé et politiques.

Discussion : Certaines recommandations et interventions notamment les trois outils de communication, l’évaluation de la compétence informationnelle, l’adaptation de l’environnement et de la relation sont applicables par les professionnels de la santé dont les infirmières dans divers contextes de soins. Les programmes d’interventions sont également ressortis mais ils sont plus difficiles à mettre en pratique. Ces recommandations et interventions s’intègrent et soutiennent parfaitement l’autogestion et la pensée d’Orem.

Conclusion : Les professionnels de la santé et tout particulièrement les infirmières peuvent utiliser ces recommandations et ces interventions en vue d’améliorer la compétence informationnelle en santé.

Mots-clés : compétence informationnelle en santé, éducation des patients, interventions, personnes âgées, recommandations, rôle des infirmières, stratégies.

Table des matières

Résumé ... ii

Table des matières ... iv

Liste des tableaux ... vi

Liste des figures ... vii

Remerciements ... viii Introduction ... 2 Problématique ... 2 Question de recherche ... 7 Objectifs ... 8 Cadre de référence ... 9

Modèle conceptuel d’Orem et autogestion ... 10

Méthode ... 14

Choix du devis de recherche ... 15

Description des étapes de réalisation ... 15

Critères d’inclusion et d’exclusion ... 15

Mots-clés utilisés dans les banques de données ... 16

Stratégies de recherche ... 17

Méthodes d’extraction et synthèse des données ... 21

Résultats ... 22

Description des articles... 23

Caractéristiques ... 23

Méthodologie ... 25

Présentation des données ... 26

Analyse ... 26

Catégorisation des résultats ... 27

Évaluation de la compétence informationnelle en santé ... 27

Outils de communication ... 27

Outils de communication orale ... 27

Outils de communication visuelle ... 29

Adaptation de l’environnement et la relation soignant-soigné ... 30

Programmes d’interventions ... 31

L’accès et la compréhension des informations de santé... 31

L’augmentation de l’autonomisation ... 32

Éducation à la santé pour favoriser un changement de comportement de santé... 34

Formation et sensibilisation des professionnels de la santé ... 35

Organisation des systèmes de santé et politiques... 35

Discussion ... 37

Interprétation des résultats ... 38

Forces et limites ... 42

Implications pour la pratique ... 43

Conclusion ... 45 Références ... 47 Appendice A ... 53 Appendice B ... 55 Appendice C ... 88 Appendice D ... 103 Appendice E ... 114 Appendice F ... 133

Liste des tableaux

Tableau 1 Traduction des mots-clés et termes-MeSH ... 17

Tableau 2 Stratégie de recherche 1 ... 18

Tableau 3 Stratégie de recherche 2 ... 19

Tableau 4 Stratégie de recherche 3 ... 19

Tableau 5 Stratégie de recherche 4 ... 20

Tableau 6 Stratégie de recherche 5 ... 20

Liste des figures

Remerciements

Nous tenons à transmettre un tout grand merci à notre directrice de travail de Bachelor, Madame Eliane Schenevey-Perroulaz, pour ses conseils, son aide et sa compréhension sans faille dans la réalisation de ce travail. Nous remercions également pour leur relecture Madame Isabelle Dafflon et Monsieur Damien Mayagal.

Nous remercions nos familles pour leur soutien durant cette période. Nous tenons aussi à dire merci à Madame Boukar Falta pour l’organisation et la réalisation des cours du Module 22.

Cette revue de la littérature non-systématique étoffée s’intéresse à la thématique de la compétence informationnelle en santé. Tout d’abord, la problématique de départ est clairement explicitée puis une question de recherche est évoquée et finalement des objectifs qui en découlent sont posés. Un cadre conceptuel a été sélectionné pour permettre un ancrage disciplinaire. La méthodologie de cette revue détaille le choix du devis et les différentes étapes d’élaboration. Les auteures présentent les résultats sous forme de six catégories issues de neuf articles afin de répondre à la question de recherche. Dans la discussion, elles interprètent les résultats en fonction du cadre conceptuel. Les forces, les limites ainsi que l’implication pour la pratique sont également exposées. En guise de conclusion, les auteures terminent par une ouverture.

Ce chapitre fait un état des connaissances sur les maladies chroniques, l’autogestion, la compétence informationnelle en santé et l’éducation thérapeutique. Il présente également la question de recherche, le PICO et les objectifs de ce travail de Bachelor.

Problématique

Selon Sager Tinguely & Weber (2018), la maladie chronique se définit comme une affection généralement incurable, qui se développe souvent lentement, se maintient dans la durée et est constituée de cycles durant lesquels se succèdent des phases aigües (crises), des phases de stabilisation ou d’évolution de la maladie. Elle a des répercussions sur la biographie, l’identité, la vie quotidienne et les proches de la personne. Selon l’OFSP (2016), en Suisse, il y avait environ 2.2 millions de personnes touchées par une maladie chronique dont les plus courantes sont le cancer, les maladies cardio-vasculaires, les affections chroniques des voies respiratoires, le

diabète et les maladies musculosquelettiques. De plus, 20% de la population de plus de cinquante ans sont atteints de maladies chroniques multiples. L’enjeu majeur est de contenir l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques afin de préserver la qualité de vie des patients et de leurs proches ainsi que de diminuer les coûts de la santé qui à ce jour représentent plus de 80% des coûts directs (OFSP, 2016, p.3). Les maladies chroniques, selon Dahlgren & Whitehead, sont influencées par les déterminants de la santé qui sont : les caractéristiques génétiques, les comportements de l’individu (alimentation, consommation d’alcool, de tabac et comportements à risque), l’environnement social, les conditions de vie et de travail ainsi que les conditions socio-économiques, culturelles, et environnementales. Les déterminants de la santé se définissent comme des facteurs qui influencent l’état de santé des personnes et des populations (Cantoreggi, 2010).

Afin de soutenir les personnes atteintes de maladies chroniques, il est indispensable de développer, soutenir et maintenir leur autogestion. L’autogestion, selon l’OFSP (2018), se définit comme un aspect de la compétence en matière de santé. En présence d’une maladie chronique, l’autogestion désigne également un processus dynamique qui englobe les capacités d’un individu à gérer de manière adéquate et active les symptômes, les effets corporels et psychosociaux, le traitement de la maladie chronique et l’adaptation de son style de vie en conséquence. Dans l’autogestion, la personne concernée doit jouer un rôle actif qui passe par les connaissances de la maladie, de son pronostic ainsi que des possibilités de traitements. Pour que celle-ci soit efficace, la personne doit être motivée à gérer et doit disposer des compétences nécessaires tout au long de son parcours à travers la maladie. Il existe de nombreuses compétences d’autogestion comme la gestion des symptômes, la prise de décisions appropriées, la mise en place d’actions, les interactions avec l’entourage, l’utilisation des médicaments, les outils et les

possibilités de soins et d’adaptation de son attitude afin d’éviter les risques, les rechutes et les complications. Pour que l’autogestion s’avère efficiente, le personnel soignant et l’entourage doivent effectuer de la promotion. La promotion de l’autogestion se base sur des processus de maîtrise et de changements. Elle est soutenue par une démarche en commun entre les personnes concernées et l’environnement (OFSP, 2018, p.18). Elle passe par différentes approches comme la transmission d’informations, l’acquisition de compétences techniques, la modification du mode de vie ainsi que l’efficacité personnelle qui peut être renforcée par des professionnels. La promotion de l’autogestion peut être effectuée aussi bien sur la personne soignée qu’auprès des proches. Il est important d’adapter la transmission d’informations en fonction du public cible. Selon RNAO (2010), dans l’autogestion, le rôle infirmier est d’avoir recours à une approche de changements qui consiste à évaluer, conseiller, accepter, aider et organiser afin d’intégrer de multiples stratégies d’autogestion pour aider le patient atteint de maladies chroniques.

Pour soutenir l’autogestion, il est essentiel de tenir compte des capacités de la personne à comprendre les diverses informations, ce qui peut se résumer au terme de Health literacy. Elle peut se traduire en français comme la compétence informationnelle en santé du patient. Elle se définit comme le niveau de capacité qu’un individu possède afin d’obtenir, procéder, communiquer et comprendre les informations, les soins et les prestations en matière de santé afin de prendre la décision appropriée en lien avec sa santé [Traduction libre] (Sierra, Cianelli, 2019). La compétence informationnelle en santé est influencée par les déterminants de la santé mais peut aussi être considérée comme un de ces déterminants. Il existe quatre différents niveaux de la compétence informationnelle en santé : élevé, modéré, faible ou pauvre et inadéquat. En matière de chiffres, 10% de la population en Suisse présentent un excellent niveau de compétence informationnelle en santé, 36% ont un

niveau suffisant, 45% présentent un niveau qui pose problème et 9% ont des compétences insuffisantes en matière de santé (Alliance Compétences en santé, 2019). Cela signifie que plus de la moitié de la population suisse a des difficultés dans le cadre de la compétence informationnelle en santé. Pour mesurer son niveau, il existe différents outils notamment le « s-TOFHLA » qui permettra, par la suite, de mieux répondre aux besoins spécifiques de la personne.

Une analyse plus profonde de ce concept a été effectuée à travers des recherches afin d’augmenter sa compréhension et ses effets sur les résultats de santé. La compétence informationnelle en santé se caractérise par différents attributs : la lecture, le calcul, la communication et la capacité d’utiliser les informations afin de prendre une décision de santé. Les antécédents représentent des situations ou événements qui doivent se produire au préalable : la compétence informationnelle en santé possédée par la personne, les expériences en lien avec la santé et les interactions avec les professionnels de la santé. Selon le niveau de la compétence informationnelle en santé, il y aura des répercussions positives et négatives sur : la compréhension des prescriptions, du diagnostic, de la gestion des maladies chroniques et du consentement éclairé (Sierra & Cianelli, 2019). Un statut social inférieur, un faible niveau d’éducation, un petit revenu, un endettement, un état de santé diminué, une personne au bénéfice de l’aide sociale, un réseau social ou un réseau de proche aidant restreint ou encore un âge avancé représentent des caractéristiques de personnes vulnérables ayant un faible niveau de compétence informationnelle en santé. Il existe encore d’autres facteurs influençant de manière négative la compétence informationnelle en santé notamment la détérioration de la vision, de l’audition, de la mémoire, du raisonnement, de la communication, des habilités physiques et des compétences sociales. Toutes ces détériorations sont souvent présentes chez les personnes âgées. Les groupes les plus vulnérables sont

les personnes âgées, les personnes qui ont immigré récemment, les minorités ethniques ainsi que les personnes ayant un faible niveau d’éducation ou la connaissance d’une langue nationale (OMS, 2013). Avoir un faible niveau en compétence informationnelle en santé a des conséquences telles que l’augmentation des hospitalisations et des coûts de la santé, la diminution de l’autonomie du patient et l’utilisation des mesures de prévention, l’augmentation du risque de mortalité ainsi qu’une adhérence médicamenteuse et thérapeutique restreinte. Les personnes sont aussi susceptibles d’adopter des comportements à risques tels que la consommation d’alcool et de tabac, la sédentarité et la prise de risques pour leur santé (Dufour, 2016).

Selon Margat, Gagnayre, Lombrail, De Andrade, Azogui-Levy (2017), un faible niveau de compétence informationnelle en santé constitue un obstacle majeur à l’éducation thérapeutique. De ce fait, il est important d’évaluer au préalable la compétence informationnelle du patient. L’éducation thérapeutique, selon OMS (1996), vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec la maladie chronique. C’est un processus continu et actif qui fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient (HAS, 2014).

Pour ce travail de Bachelor, l’intérêt s’est porté sur les personnes âgées représentant une forte population avec un faible niveau de compétence informationnelle en santé (OMS, 2013 ; Alliance Compétence en santé, 2019). Les conséquences d’un faible niveau de compétence informationnelle en santé, chez les personnes âgées, sont les suivantes : une augmentation du taux de mortalité et des maladies chroniques, une altération de l’autonomie et de l’indépendance sur le plan physique et psychique ainsi que des difficultés pour l’accomplissement des activités de la vie quotidienne et domestiques. Les personnes âgées ont notamment plus de

difficultés à prendre correctement leurs médicaments, à interpréter les étiquettes de ceux-ci et les informations en santé (John, 2012). Selon Lee, Son, You Yu, You, (2015), une compétence informationnelle en santé élevée est associée à une plus grande adhérence médicamenteuse chez les personnes âgées atteintes de maladies chroniques. La compétence informationnelle en santé de la médication fait le lien entre la compétence informationnelle en santé et l’adhérence thérapeutique aux traitements. Pour toutes ces raisons, il est important de mettre en place des interventions infirmières pour augmenter la compétence informationnelle en santé.

L’intérêt, dans ce travail de Bachelor, se porte sur différents contextes : le domicile, la transition entre l’hôpital et ce dernier et le suivi en ambulatoire. Ce sont des lieux où l’autogestion se pratique le mieux. La personne doit gérer elle-même sa maladie, ses traitements et l’impact sur la vie quotidienne (Sager Tinguely & Weber, 2018). Alors que dans une institution, la personne âgée et la gestion de sa situation sont davantage prises en charge par le personnel soignant notamment les infirmières.

Question de recherche

« Quelles sont les recommandations et/ou interventions qui améliorent la compétence informationnelle en santé chez la personne âgée et/ou adulte vivant à domicile, étant en transition ou bénéficiant d’un suivi ambulatoire ? »

P : Les personnes âgées et/ou adultes souffrant de maladies chroniques qui ont un faible niveau de compétence informationnelle en santé

I : État des connaissances des recommandations et interventions en vue d’améliorer la compétence informationnelle en santé

C : A domicile, en transition, en ambulatoire

O : Favoriser le niveau de compétence informationnelle en santé afin d’obtenir une amélioration dans la gestion des auto-soins et/ou de l’autogestion

Objectifs

Le but premier est de savoir comment l’infirmière peut pallier à un faible niveau de compétence informationnelle en santé à l’aide de recommandations et/ou d’interventions qui la renforcent et la maintiennent. D’une part, cela permet d’améliorer l’autogestion dans le cadre des auto-soins chez la personne âgée et/ou adulte. Ces recommandations et/ou interventions permettront au patient de mieux comprendre les informations que l’infirmière lui enseigne afin qu’il puisse s’autogérer dans le cadre de sa maladie chronique. D’autre part, cela contribue à l’optimisation des résultats de soins et la diminution des coûts de la santé en lien avec la maladie chronique.

Le cadre de référence permet d’insérer cette revue de la littérature étoffée dans un ancrage disciplinaire. Il fournit une ligne directrice pour ce travail de Bachelor et offre une base pour la discussion. Dans ce chapitre, plusieurs termes utilisés dans la rédaction de ce travail sont explicités. Le modèle conceptuel d’Orem et le “Chronic care model” sont également définis.

Modèle conceptuel d’Orem et autogestion

Dorothea Orem, née en 1914, a obtenu un diplôme d’infirmière et de docteur Honoris Causa. Elle créa également un modèle conceptuel. Depuis le début du 20ème

siècle, les professionnels de la santé prônent la notion de responsabilité de la personne vis-à-vis de sa santé, c’est-à-dire qu’elle en devient l’actrice. A cette époque, les maladies chroniques augmentaient déjà et les acteurs de la santé ont pris conscience du nombre de ressources nécessaires à leur gestion. L’autogestion pouvait être un bon compromis pour rendre acteur le patient ainsi que pour faire baisser les coûts de la santé (Mailhot, Cossette & Alderson, 2013 ; Richard & Shea, 2011). Durant cette période, Dorothea Orem a créé son modèle et a émis l’hypothèse que la personne était capable de s’autogérer.

Elle propose une définition selon son modèle conceptuel pour chaque métaparadigme : la personne, le soin, la santé et l’environnement. Selon Kuhn (1977), les métaparadigmes constituent l’armature d’une discipline. Ils sont formés de notions à partir desquelles la discipline se développe. Le paradigme peut évoluer mais le métaparadigme est le garant de la discipline (Formarier & Jovic, 2012). Selon Formarier & Jovic (2012), « la discipline soude une profession, quels que soient les pays et les personnes qui la composent ». Le modèle conceptuel d’Orem s’inscrit dans le paradigme de l’intégration. Dans ce paradigme, on considère qu’« un

changement dans un phénomène est la résultante d’une relation entre le phénomène et divers facteurs dans un contexte donné » (Pepin & al. 2017). Selon Orem, tous les soins ou actions sont individualisés et adaptés au patient en fonction de son état de santé, de ses facteurs ou de ses déterminants de la santé ainsi qu’aux circonstances (Pepin & al. 2017).

La personne est définie comme « un tout unique qui fonctionne biologiquement, symboliquement et socialement » (Pepin & al. 2017). Elle détient les capacités, les aptitudes et le pouvoir de s’engager et d’accomplir les auto-soins.

L’environnement est décrit comme « tous les facteurs externes qui influencent sur la décision de la personne d’entreprendre des auto-soins ou sur sa capacité à l’exercer » (Pepin & al. 2017).

Le métaparadigme du soin est explicité en tant que « service spécialisé et centré sur des personnes ayant des incapacités à réaliser leurs auto-soins » (Pepin & al. 2017). Il permet à la personne de prévenir la maladie, de recouvrir la santé ainsi que de dépasser ses limites dans l’exercice des auto-soins.

La santé est définie telle qu’« un état d’une personne qui se caractérise par l’intégrité des structures humaines développées et du fonctionnement physique et mental » (Pepin & al. 2017).

A l’aide de son modèle conceptuel, Dorothea Orem a créé trois théories à large spectre : les soins, les déficits en soins et les systèmes de soins. Les auto-soins peuvent être divisés en trois nécessités : les nécessités d’auto-auto-soins universelles, les nécessités soins développementales et les nécessités d’auto-soins reliées à l’altération de la santé. Elles peuvent être définies comme les buts à atteindre pour les actions d’auto-soins. Elles sont également primordiales à la promotion de la santé, le bien-être et le maintien de la vie. Dans cette théorie à large spectre, Dorothea Orem a aussi introduit différentes capacités d’auto-soins qui visent

à satisfaire les diverses nécessités d’auto-soins. Il en existe dix : l’habilité à maintenir l’attention et la vigilance ainsi que les conditions internes et externes ; le contrôle de l'utilisation de l'énergie dans le but de continuer ses actions d’auto-soins ; le contrôle de la position du corps afin d'exécuter les mouvements nécessaires à ses auto-soins ; la capacité de raisonner ; la motivation ; la capacité de prendre des décisions vis-à-vis de ses soins et de les opérationnaliser ; la capacité d’acquérir, de retenir et de pratiquer des connaissances techniques ; les compétences cognitives, de perception, manuelles, de communication et interpersonnelles ; la capacité de prioriser des actions d’auto-soins afin d’atteindre ses objectifs et de les intégrer dans la vie quotidienne. Au fil des années, ce que Dorothea Orem appelait « capacités d’soins », sont devenues la compétence informationnelle. Dans les déficits en auto-soins, les patients peuvent bénéficier de soins infirmiers car ils possèdent des limitations reliées à leur santé et sont incapables de se prodiguer des auto-soins de façon adéquate. En effet, ces déficits peuvent provenir d’un faible niveau de compétence informationnelle en santé. Les systèmes de soins infirmiers peuvent se définir par des actions complexes et délibérées de la part des infirmières en association avec les patients afin de connaître ou répondre à leurs besoins d’auto-soins. Les systèmes de soins peuvent être entièrement compensatoires, partiellement compensatoires ou des soins infirmiers de soutien et/ou d’éducation (Gosselin, Fiset, Rousseau & Poirer-Piché, 1985). Ce travail s’inscrit pleinement dans les soins d’éducation.

L’autogestion étant plus large qu’un concept, est définie, selon RNAO (2012), comme des tâches que les individus doivent effectuer pour bien vivre avec un ou plusieurs états chroniques. Ces différentes tâches comprennent : avoir l’assurance nécessaire pour la prise en charge médicale, la prise en charge des rôles et la prise en charge émotionnelle de leur état.

Afin que les patients soient capables de s’autogérer, les infirmières les soutiennent dans le but d’enseigner notamment des auto-soins liés à la situation de la personne vivant une maladie chronique. Les auto-soins se définissent comme la pratique de l’activité que les individus initient et effectuent pour maintenir leur vie, leur santé et leur bien-être (Mailhot & al. 2013). Cette pratique de l’activité résulte d’une exigence ressentie par l’individu ou observée par le personnel soignant et nécessite l’engagement de ce dernier (Pepin & al. 2017). Les auto-soins sont aussi influencés par les déterminants de la santé. Pour pratiquer ces derniers, le patient doit démontrer une bonne compétence informationnelle en santé et les professionnels de la santé doivent en tenir compte afin d’adapter la transmission de l’information.

L’autogestion des maladies chroniques s’insère dans le modèle de Wagner, connu sous le nom de « Chronic care model ». Il s’agit d’une approche organisationnelle qui associe quatre acteurs : un patient informé et actif, une équipe de soins proactive et préparée, la communauté et le système de santé afin d’aboutir à des interactions productives et garantir de meilleurs résultats. Le système de santé comprend : le soutien à l’autogestion, l’organisation de différentes prestations, le soutien à la décision par des informations de la médecine fondée sur des preuves et le système d’informations cliniques (outils de travail). La communauté n’est pas représentée uniquement par l’équipe soignante mais aussi par des activités sportives, des groupes d’entraide, des campagnes de prévention et de promotion de la santé (Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, 2010 ; Observatoire suisse de la santé, 2015).

Ce chapitre explicite le devis de recherche. Il décrit les différentes étapes de la réalisation de ce travail de Bachelor. Il est également enrichi par plusieurs tableaux ainsi qu’une figure « Diagramme de Flux ».

Choix du devis de recherche

Une revue de la littérature non systématique étoffée a été réalisée pour répondre à la question de recherche « Quelles sont les recommandations et/ou interventions qui améliorent la compétence informationnelle en santé chez la personne âgée et/ou adulte vivant à domicile, étant en transition ou bénéficiant d’un suivi ambulatoire ? »

Au vu du nombre de recommandations émises par diverses organisations et après discussions et conseils de notre directrice de travail de Bachelor, les auteures ont d’abord consulté les sites de recommandations internationales pour y trouver des guides de recommandations. Ensuite, elles ont sélectionné des revues systématiques. Les guidelines et les revues systématiques ont permis d’amener de nombreuses interventions et recommandations de bonnes pratiques qui sont de qualité et d’un haut niveau de preuve. Enfin, trois études primaires complètent la recherche.

Description des étapes de réalisation

Critères d’inclusion et d’exclusion

Afin de cibler la recherche scientifique, des critères d’inclusion et d’exclusion ont été élaborés pour trier et sélectionner les études.

Les critères d’inclusion sont les suivants :

- L’année de publication ne dépasse pas les dix ans (2010). - Les articles sont de langue anglaise.

- Les personnes âgées et adultes sont la population visée dans les études. - Les études présentent des interventions visant à améliorer la compétence

informationnelle en santé.

- Les résultats présentés dans les diverses études peuvent être utiles dans la pratique infirmière.

Les critères d’exclusion sont les suivants :

- Les articles traitent une pathologie spécifique.

- Les articles traitent une population spécifique comme les migrants ou les adolescents.

- Les études montrent uniquement une corrélation entre un faible niveau de compétence informationnelle en santé et une pathologie.

- Les guidelines et surtout les revues systématiques ne contiennent pas les mêmes études primaires.

Mots-clés utilisés dans les banques de données

Les recherches ont été effectuées entre mars et mai 2020. Afin de trouver des articles pertinents et de qualité pour cette revue de la littérature étoffée, trois banques de données ont été consultées : Pubmed, Cinhal et Joanna Briggs Institute (JBI) puis deux sites de recommandations internationales ont permis d’identifier deux autres articles. Ce sont l’Agency Healthcare Research and Quality (AHRQ) et New Zealand Nurses Organisation.

Au départ, la question de recherche a été décomposée en concepts puis traduits en anglais à l’aide des outils Hetop et Deepl pour enfin devenir des termes MeSH et/ou des descripteurs CINHAL (voir tableau 1).

Tableau 1

Traduction des mots-clés et termes-MeSH

Mots-clés en

français Traduction anglaise Descripteurs CINHAL Termes MeSH - Pubmed

Personnes âgées Aged, elderly, older person, senior

Older adults, elderly, seniors, geriatric Aged [MeSH Terms] Compétence informationnelle en santé

Health literacy Health literacy Health literacy [MeSH Terms] Les interventions Nursing care,

Intervention

Intervention X

Les

recommandations Recommendation, Guideline Best pratices X

Les stratégies Strategies Strategies X

Le rôle des

infirmières Nurse’s role X Nurse’s role [MeSH Terms] L’éducation des

patients Patient education Patient education X

Stratégies de recherche

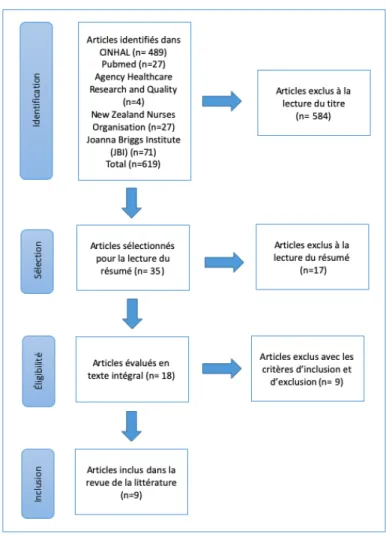

Le processus de sélection des études est présenté dans le diagramme de flux (voir la figure 1). Suite aux différentes stratégies de recherche, 619 articles ont été identifiés dans les cinq bases de données. Suite à l’exclusion des 584 articles par la lecture des titres, il en restait 35. La lecture du résumé de ces derniers a permis d’éliminer 17 articles. Les 18 articles restants ont été lus dans leur intégralité. Suite à l’application des critères d’inclusion et d’exclusion, neuf articles ont été gardés pour constituer la revue de la littérature. Les différentes équations de recherche sont présentées sous forme de tableaux (voir tableau 2,3,4,5,6).

Figure 1. Diagramme de Flux.

Tableau 2 Stratégie de recherche 1

Banque de donnée Joanna Briggs Institute (JBI)

Technique Mots-clés

Mots-clés « health literacy »

Filtres 10 ans

Résultats 71 résultats dont 1 retenu (n°64) Article sélectionné et retenu :

Ha Dinh, T. T., Bonner, A., Clark, R., Ramsbotham, J. & Hines, S. (2016). The effectiveness of the teach-back method on adherence and self-management in health education for people with chronic disease: a systematic review. The JBI Library of Systematic Reviews, 14(1):210-247. doi: 10.11124/jbisrir-2016-2296

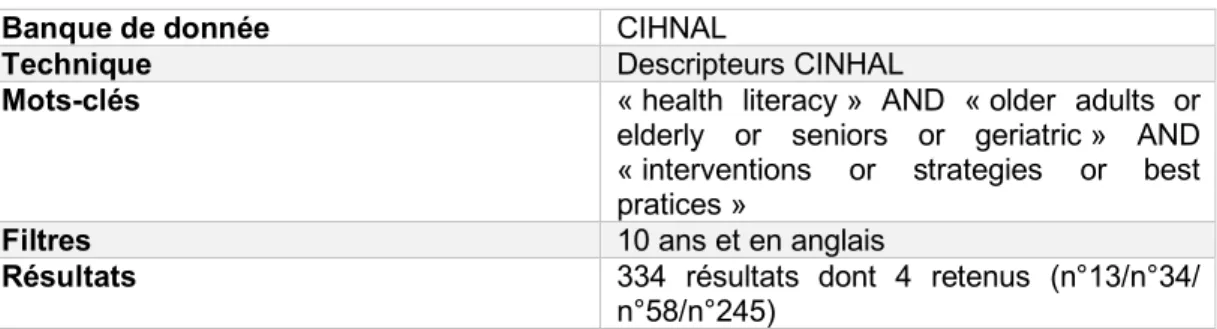

Tableau 3 Stratégie de recherche 2

Banque de donnée CIHNAL

Technique Descripteurs CINHAL

Mots-clés « health literacy » AND « older adults or elderly or seniors or geriatric » AND « interventions or strategies or best pratices »

Filtres 10 ans et en anglais

Résultats 334 résultats dont 4 retenus (n°13/n°34/ n°58/n°245)

Article sélectionnés et retenus :

Manafo, E., & Wong, S. (2012). Health literacy programs for older adults: a systematic literature review. Oxford University Press, 27, 947-96. Doi: 10.1093/her/cys067

Sz-Ching, L., I-Ju, C., Wen-Ry, Y., Shoou-Yih, D-L., Tzu-I, T. (2019). Effect of a community-based participatory health literacy programm on health behaviors and health empowerment among community-dwelling older adults: A quasi-experimental study. Geriatric Nursing, 40, 494-501. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2019.03.013

Kazuki U., PT, PhD, Minoru Y., PT, PhD, & Hiroshi O., (2018). Effects of Active Learning on Health Literacy and Behavior in Older Adults: A Randomized Controlled Trial. The American Geriatrics Society. doi : 10.1111/jgs.15458

Jeungok C., (2011). Literature review: using pictographs in discharge instructions for older adults with low-literacy skills. Journal of Clinical Nursing. doi : 10.1111/j.1365-2702.2011.03814.x

Tableau 4 Stratégie de recherche 3

Banque de données Pubmed

Technique Termes MeSH

Mots-clés "health literacy"[MeSH Terms] AND « nurse’s role [MeSH Terms] »

Filtres 10 ans, en anglais et humain

Résultats 27 résultats dont 1 retenu (n°15) Article sélectionné et retenu :

Loan, L. A., Parnell, T. A., Stichler, J. F., Boyle, D. K., Allen, P., VanFosson, C. A., Barton, A. J. (2018). Call for action: Nurses must play a critical role to enhance health literacy. American Academy of Nursing on Policy, 66, 97-100. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2017.11.003

Tableau 5 Stratégie de recherche 4

Banque de données Agency Healthcare Research and Quality (se rendre dans l’item Research puis Publication)

Techniques Mots-clés

Mots-clés « Health literacy »

Filtres Aucun

Résultats 4 résultats dont 1 retenu (n°1) Article sélectionné et retenu :

Brega, G. A., Barnard, J., Mabachi, M. N., Weiss, D. B., DeWalt, A. D., Brach, C., Cifuenta, M., Albright, K. & West.R. D. (2015). AHRQ Health Literacy Universal Precautions Toolkit, Second Edition. Repéré à https://www.ahrq.gov/health-literacy/quality-resources/tools/literacy-toolkit/healthlittoolkit2.html

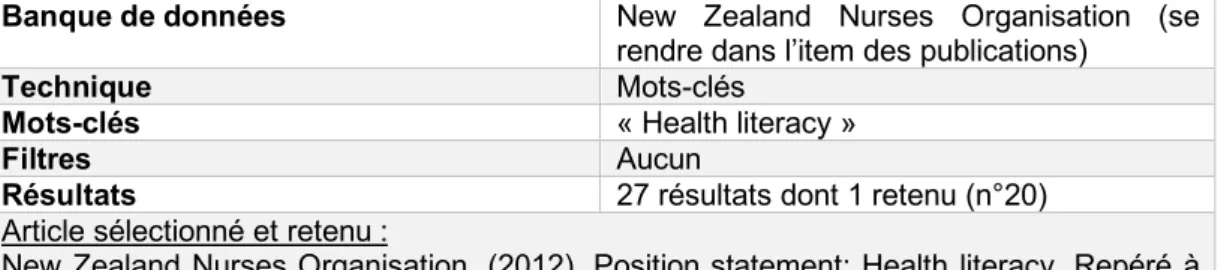

Tableau 6 Stratégie de recherche 5

Banque de données New Zealand Nurses Organisation (se rendre dans l’item des publications)

Technique Mots-clés

Mots-clés « Health literacy »

Filtres Aucun

Résultats 27 résultats dont 1 retenu (n°20) Article sélectionné et retenu :

New Zealand Nurses Organisation. (2012). Position statement: Health literacy. Repéré à

https://www.nzno.org.nz/LinkClick.aspx?fileticket=vL8p8cbHY-o%3d&tabid=109&portalid=0&mid=4918

Tableau 7 Stratégie de recherche 6

Banque de données CINHAL

Technique Descripteurs CINHAL

Mots-clés « Health literacy » and « older adults » AND « patient education »

Filtres 10 ans et en anglais

Résultats 156 résultats dont 1 retenu (n°39) Article sélectionné et retenu :

Scott, G. (2019). Health Literacy and the Older Adult: A Persistent and Widespread Problem. Clinical Advisor, 22(3): 29-34. (5p).

Méthodes d’extraction et synthèse des données

Afin d’extraire et de synthétiser les données issues des études choisies, les auteures ont procédé en plusieurs étapes. Tout d’abord, elles se sont partagées les neuf articles afin de les résumer (voir appendice B). Chaque auteure a résumé trois articles à l’aide d’une grille de résumé en fonction de leur devis. Ces grilles ont permis d’avoir une vue synthétique de chaque article. Puis, elles se sont réparties les quatre grilles d’analyse (voir appendice C). Les grilles d’analyse permettent de vérifier la fiabilité des articles. Il n’était pas nécessaire d’effectuer des grilles d’analyse pour l’avis d’expert et les recommandations. Ensuite, chaque auteure a relu les grilles de résumé et d’analyse qu’elle n’avait pas rempli afin de les corriger. Cette étape permet d’avoir une vue d’ensemble des études et de leurs résultats. Enfin, elles ont réalisé un tableau récapitulatif des neuf études. Les auteures ont également classé les résultats dans un tableau afin d’en faire des catégories pour la présentation des résultats.

Dans ce chapitre, les auteures décrivent les caractéristiques et la méthodologie des articles sélectionnés et analysés. Elles ont ensuite réalisé six catégories de résultats afin de faciliter la compréhension et la présentation.

Description des articles

Caractéristiques

Cette revue de la littérature rassemble neuf articles en vue de répondre à la question de recherche. Ils ont été publiés entre 2011 et 2019 et écrits en anglais. Brega & al. (2015), New Zealand Nurses Organisation (2012) et Loan & al. (2018) ont réalisé chacun un guide de recommandations, à l’égard des professionnels de la santé et principalement pour les infirmières, visant les patients ayant un faible niveau de compétence informationnelle en santé. Ils sont basés respectivement aux États-Unis dans le Colorado, en Nouvelle-Zélande et en Alabama. Pour ces trois guidelines, ils ne spécifient pas le contexte.

Une revue systématique, issue du site JBI, a été publiée en Australie par Ha Dinh, Bonner, Clark, Ramsbotham & Hines (2016) ciblant les patients adultes et âgés. L’objectif était d’évaluer l’efficacité de la méthode « teach-back » afin d’améliorer l’autogestion. A nouveau, le contexte n’est pas spécifié.

Au Canada, plus précisément à Toronto, Manafo & Wong (2012) ont écrit une revue systématique portant sur les personnes adultes et âgées à partir de 50 ans et plus. Ils avaient pour but de tester l’utilité des programmes d’interventions en vue d’améliorer la compétence informationnelle en santé fonctionnelle et intégrative. Comme le contexte n’est pas précisé, les auteures de ce travail de Bachelor ont émis l’hypothèse qu’il se déroulait à domicile et en ambulatoire.

Jeungok (2011) a rédigé une revue de littérature narrative dans le Massachusetts avec pour population cible les personnes âgées ayant un faible niveau de compétence informationnelle en santé en transition entre l’hôpital et le domicile. Cet auteur avait pour but d’évaluer l’efficacité des pictogrammes simplifiés et légendés.

Un essai randomisé contrôlé est publié par Kazuki, Minoru & Hiroshi (2018) au Japon, plus précisément à Tokyo. Cet article cible les personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent à domicile. L’échantillon est constitué de 84 personnes réparties de manière égale dans le groupe d’intervention et de contrôle. A travers cet essai, ils examinaient les effets d’un programme d’apprentissage basé sur la fonction cognitive et physique, les habitudes alimentaires et l’activité physique en vue d’améliorer la compétence informationnelle en santé.

Etablis à Taïwan, Sz-Ching, I-Ju, Wen-Ry, Shoou-Yih & Tzu-I (2019) ont écrit une étude quasi-expérimentale portant sur des personnes âgées de 50 ans et plus capables d’effectuer des activités de la vie quotidienne. L’échantillon est composé de 254 personnes, 143 personnes composaient le groupe d’intervention et 111 personnes constituaient le groupe de contrôle. Les auteurs avaient pour objectif d’évaluer l’effet d’un programme d’éducation à la santé visant à améliorer les comportements de santé et l’autonomisation. Une fois de plus, le contexte n’est pas spécifié, les auteures ont déduit qu’il se déroulait à domicile et en ambulatoire.

Le dernier article sélectionné est un avis d’expert publié par Scott (2019) au Texas. Il fait ressortir plusieurs recommandations et principes d’apprentissage chez la personne âgée, issus de divers documents. A travers son article, il vise les personnes âgées ayant un faible niveau de compétence informationnelle en santé dans un contexte non spécifié. Un tableau récapitulatif des données extraites des articles se trouve en appendice (voir appendice D).

Méthodologie

Dans leurs guidelines, Brega & al. (2015), New Zealand Nurses Organisation (2012) et Loan & al. (2018) ne mentionnent pas les critères de sélection ni les forces ni les limites et cela constitue une faiblesse pour chacun d’eux. Néanmoins, ces organisations représentent des sources fiables. Leur renommée et le devis des guides de recommandations constituent à eux-seuls une force non négligeable.

Ha Dinh & al. (2016) et Manafo & Wong (2012) explicitent plusieurs limites à leurs revues systématiques telles que : l’exclusion des articles publiés dans une autre langue que l’anglais, l’utilisation d’un échantillon de petite taille dans la majorité des études ainsi que l’évaluation des résultats mesurés à l’aide d’outils non standardisés pour certaines études. Dans la revue systématique de JBI, ils ne prennent pas en considération les études ne décrivant pas d’intervention. Les forces de cette revue portent sur les recommandations de grade « A » afin de faciliter sa mise en pratique. Elle utilise également des études primaires telles que les essais randomisés contrôlés, les essais randomisés non contrôlés et les études quasi-expérimentales. Ils ont donc des groupes témoins contrairement à l’étude de Manafo & Wong (2012). Dans cette dernière, les auteurs présentent des résultats significatifs mais sans démontrer de tests statistiques.

Pour la revue systématique narrative de Jeungok (2011), la principale limite est d’inclure uniquement des textes intégraux en anglais.

L’essai contrôlé randomisé de Kazuki & al. (2018) démontre un échantillon de petite taille et un manque de suivi pour explorer les effets prolongés. Sz-Ching & al. (2019) présentent le devis de leur étude non randomisée comme une limite ainsi qu’une perte de contact avec certains participants et des changements dans la méthode d’entretien. Quant à eux, ils évaluent les effets de leur programme six mois après son achèvement. Le point fort de ces deux études est le développement de

nouveaux programmes qui ont un impact positif sur la compétence informationnelle en santé.

Les limites de l’avis d’expert sont principalement l’absence de critères de sélection, de forces et de limites ainsi que son devis.

Les trois guides de recommandations, l’avis d’expert et l’étude quasi-expérimentale n’abordent pas la question éthique. Les trois revues systématiques mentionnent qu’il n’y a aucun conflit d’intérêt. L’essai contrôlé randomisé a demandé l’approbation de la part d’un comité éthique pour son programme. L’absence totale de la protection des données des participants et de la question éthique diminue leur niveau de preuve (Grove, Gray & Burns, 2015).

Présentation des données

Analyse

L’analyse des devis et de la méthodologie des articles ont permis de déterminer leurs bénéfices pour ce travail de Bachelor en se basant sur la pyramide des preuves (Grove & al. 2015).

Malgré les limites exposées ci-dessus, les trois guidelines utilisés dans cette revue de littérature se positionnent à l’échelon le plus élevé de la pyramide des preuves, ce qui est une plus-value pour ce travail. Concernant les revues systématiques, elles se trouvent en deuxième position dans la pyramide des preuves ce qui donne du poids à nos interventions. L’essai randomisé contrôlé qui se situe derrière les revues systématiques dans la pyramide des preuves est un atout de par son devis. Le niveau de preuve de l’étude quasi-expérimentale n’est pas remis en question car elle possède un groupe d’intervention et un groupe de contrôle bien qu’ils ne soient pas en aveugle ou en double aveugle. L’avis d’expert se situe au pied de la pyramide.

Néanmoins, il a été sélectionné car il fait état de plusieurs recommandations et principes d’apprentissage (Grove & al. 2015).

Catégorisation des résultats

À la suite de l’analyse des articles scientifiques sélectionnés, les auteures ont classé en catégories les recommandations, les interventions et les programmes en fonction de leur pertinence et l’application dans la pratique.

Évaluation de la compétence informationnelle en santé

En premier lieu, il est important d’évaluer la compétence informationnelle en santé chez le patient à l’aide d’outils comme « Direct Tool » (voir appendice E) (Brega & al. 2015). De plus, il est judicieux d’identifier les caractéristiques démographiques, culturelles et socio-économiques des patients qui utilisent les services de santé ainsi que leurs désirs d’apprentissage (New Zealand Nurses Organisation, 2012).

Outils de communication

Outils de communication orale

Afin d’assurer la compréhension des informations communiquées, la méthode « teach-back » est très répandue. Elle implique un processus de questionnements pour déterminer ce que le patient a appris lors de l’éducation. S’il y a des lacunes ou une explication incorrecte, les professionnels de la santé identifient les informations à clarifier. Ce processus continue jusqu’à ce que le patient réponde de manière appropriée (Brega & al. 2015 ; New Zealand Nurses Organisation, 2012 ; Ha Dinh & al. 2016 ; Loan & al. 2018). Dans la revue systématique de Ha Dinh & al. (2016), quatre études primaires (Davis & al. 2012 ; DeWalt & al. 2006 ; Negarandeh,

Mahmoodi, Noktehdan, Heshmat, Shakibazadeh, 2013 ; Swavely, Vorderstrasse, Maldonado, Eid, Etchason, 2013) ont démontré dans leurs résultats qu’il y avait une amélioration des connaissances spécifiques à la maladie. L’étude primaire de Negarandeh & al. (2013) dans cette revue systématique a montré une amélioration statistiquement significative de l’adhésion aux médicaments et au régime alimentaire chez les patients diabétiques de type 2 du groupe d’intervention par rapport au groupe de contrôle (p < 0,001). De plus, l’auto-efficacité s’est améliorée de manière statistiquement significative (p = 0,0026 et p < 0,001) dans les groupes d’intervention des études primaires de DeWalt & al. (2006) et Swavely & al. (2013).

Lorsque les professionnels de la santé s’adressent aux patients, ils doivent communiquer dans un langage simple avec des informations claires et précises en parlant lentement et en utilisant une terminologie familière sans jargon, abréviation et acronyme (Scott, 2019 ; Loan & al. 2018 ; New Zealand Nurses Organisation, 2012 ; Brega & al. 2015). Il est impératif de pratiquer une écoute active auprès des patients tout en évitant de leur transmettre de nombreuses informations lors d’un même rendez-vous (New Zealand Nurses Organisation, 2012 ; Scott, 2019). Étant amenés à travailler avec des personnes d’origines différentes, il est nécessaire de se renseigner sur les langues connues et celles qu’elles souhaitent utiliser lors de l’entretien (Brega & al. 2015). Le travail des services de santé devrait être d’inciter les professionnels de la santé à avoir le réflexe de proposer ou d’utiliser un interprète (New Zealand Nurses Organisation, 2012). Selon Brega & al. (2015), il est recommandé de permettre aux patients de prendre leurs médicaments lors des rendez-vous médicaux afin de s’assurer de la bonne utilisation et compréhension de ceux-ci.

Outils de communication écrite

Selon Scott (2019), les professionnels de la santé peuvent créer des documents écrits et imprimables avec les principales informations et une grande police. Le matériel doit être traduit et adapté au patient et à sa culture (New Zealand Nurses Organisation, 2012). Brega & al. (2015) recommandent de réaliser du matériel facile pour la transmission d’informations puis de l’évaluer auprès de la population cible. New Zealand Nurses Organisation (2012) propose de faire examiner des documents écrits destinés à l’éducation des patients par un expert en compétence informationnelle en santé pour déterminer le niveau de lecture. Afin d’assurer une transmission d’informations claires et simples, il est indispensable de réviser les documents et formulaires de santé.

Outils de communication visuelle

La revue narrative systématique de Jeungok (2011) propose d’utiliser des pictogrammes simplifiés et légendés en vue de faciliter la visualisation des informations explicitées et de ce fait améliorer la compétence informationnelle en santé. Cette intervention s’est révélée être efficiente. La personne âgée a plus de facilité à mémoriser les informations à l’aide de pictogrammes plutôt que de devoir se représenter l’image dans sa tête. Pour une mise en pratique, il est recommandé de tester au préalable les pictogrammes sur la population cible car elle n’a pas les mêmes représentations dans le langage, la même logique et les mêmes expériences que le professionnel de la santé. Les pictogrammes qui se sont montrés le plus efficaces sont représentés par un simple trait noir (minimaliste) et une légende. En effet, ils peuvent être utilisés par tous car ils sont appropriés pour toutes les ethnies, les différentes langues, âges et genres (voir appendice F) (Jeungok, 2011).

Pour faire suite à cette intervention, New Zealand Nurses Organisation (2012) et Scott (2019), encouragent l’utilisation d’images, de diagrammes, de symboles, de photos et de schémas. Lors des entretiens, les professionnels de la santé peuvent donner des moyens mémos techniques aux patients pour une meilleure prise des médicaments (Brega & al. 2015). Les services de santé peuvent améliorer la présentation des informations sur leur site internet en utilisant des gros caractères et des espaces blancs. Ils peuvent également placer des logos sur leurs enveloppes. Cette action permettra d’identifier le courrier provenant des services de santé. Le patient pourra le mettre de côté et attendre qu’une personne de soutien soit disponible pour l’aider à l’interpréter. La prise de décision pourra être facilitée en utilisant des documents courts avec des informations essentielles, des instructions étape par étape et des repères visuels (New Zealand Nurses Organisation, 2012).

Adaptation de l’environnement et la relation soignant-soigné

L’importance de cette relation se traduit par la manière dont on aborde le patient. Elle doit transmettre le respect et l’acceptation (Scott, 2019). De plus, les professionnels de la santé doivent créer un environnement sans honte dans le but que les patients s’expriment librement (Scott, 2019 ; New Zealand Nurses Organisation, 2012). Brega & al. (2015) recommandent de créer un accueil convivial qui démontre la sympathie. Il est également préconisé de concevoir un environnement accueillant dans les salles d’attente et de consultation qui ne submerge pas les patients d’informations (Brega & al. 2015). Les symboles universels et une signalisation claire dans plusieurs langues doivent être inclus dans l’environnement afin d’améliorer l’accessibilité (New Zealand Nurses Organisation, 2012). Selon Brega & al. (2015) et New Zealand Nurses Organisation (2012), il est conseillé de se renseigner sur la culture, les coutumes et les croyances des patients

afin de maintenir leur intégrité. Il est indispensable d’accorder plus de temps aux personnes âgées en vue d’analyser de nouvelles informations, de minimiser les distractions et d’inclure les membres de la famille (Scott, 2019 ; New Zealand Nurses Organisation, 2012).

Programmes d’interventions

L’accès et la compréhension des informations de santé

Manafo & Wong (2012) présentent quatre programmes visant à améliorer la compétence informationnelle en santé fonctionnelle qui se définit par la communication d’informations à travers des chaînes existantes et différents médias. C’est le premier stade de la compétence informationnelle en santé. Le premier programme permet aux personnes âgées d’améliorer leur santé et leurs soins en accédant à des informations à travers les dernières technologies. Il a démontré des résultats satisfaisants en renforçant les capacités des personnes âgées. Le deuxième programme éducatif sert à améliorer l’accès et répondre aux besoins d’informations pour les personnes âgées sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Celui-ci a montré une amélioration des connaissances sur les AVC. Le troisième fournit des connaissances sur le diabète et sur la recherche d’informations en santé qui a démontré un impact positif. Le quatrième programme permet d’informer, d’éduquer et de responsabiliser les personnes âgées concernant les impacts de la maladie d’Alzheimer. Les participants ont été satisfaits du programme et ont acquis des connaissances mais il n’y a pas eu d’impact direct sur la santé et le bien-être (Manafo & Wong, 2012).

L’augmentation de l’autonomisation

A nouveau, Manafo & Wong (2012) proposent cinq programmes afin d’améliorer la compétence informationnelle en santé intégrative. Celle-ci se définit comme le développement de compétences personnelles, c’est-à-dire être capable de rechercher des informations de santé, de les comprendre et de les utiliser pour prendre une décision pour sa santé. C’est le deuxième stade de la compétence informationnelle en santé. Le premier programme a pour but d’encourager les personnes âgées à étudier leurs pathologies, à évaluer leurs soins et à prendre une part active dans l’autogestion de leur santé. Il n’a pas eu l’effet escompté car ils ont préféré prendre leurs décisions avec les professionnels de la santé. Néanmoins, ils sont capables de s’informer sur internet. Le deuxième programme trouve des moyens pour aider les personnes âgées à devenir plus actives dans leur autogestion. Les auteurs de cette revue systématique n’ont pas pu amener des résultats car ils n’étaient pas explicités dans l’article primaire. Le troisième programme permet d’enseigner aux personnes âgées comment effectuer des recherches via internet sur le cancer. Dans les résultats, il a démontré une amélioration des recherches d’informations ainsi qu’une meilleure compréhension de celles-ci. Le quatrième programme enseigne aux personnes âgées afro-américaines et hispaniques ou leurs soignants comment rechercher sur internet des informations de santé de qualité, précises et compréhensibles. Les résultats de ce programme n’étaient pas encore disponibles mais les participants étaient satisfaits et se sentaient plus capables d’effectuer des recherches sur internet. Afin d’améliorer la compréhension et la prise de décision, le dernier programme promeut une recherche de qualité des informations de santé. Les résultats de ce programme montrent une amélioration des recherches dans le cadre des informations de santé (Manafo & Wong, 2012).

L’étude quasi-expérimentale de Sz-Ching & al. (2019) a créé un programme communautaire participatif d’éducation à la santé. Son objectif est de permettre aux personnes âgées d’avoir une plus grande autonomie dans une prise de conscience, un sentiment de contrôle et une capacité à agir dans la gestion de sa santé ainsi qu’une amélioration des comportements sains. Ce programme couvre diverses aptitudes cognitives et sociales. Elles sont nécessaires à la compréhension et à l’acquisition de compétences simples en matière de navigation, de communication, d’évaluation et d’application des informations de santé dans la prise de décision, de prévention et de promotion de la santé. Ils utilisent différentes méthodes pour l’enseignement comme des discussions de groupe, des jeux de rôle, des exercices pratiques et des activités sur le terrain.

Ils ont évalué les effets sur les comportements de santé et sur l’autonomisation avant le début du programme, à la fin et six mois plus tard. A la fin du programme, le groupe d’intervention présente des résultats significativement (p < 0,01) améliorés en ce qui concerne le contrôle du poids, la pratique d’exercices et des recherches d’informations de santé. Six mois après, il n’y a pas de différence significative (p > 0,05) sauf pour l’activité physique. A la fin du programme, l’autonomisation des patients est significativement (p < 0,01) différente pour le groupe d’intervention. Les auteurs ont constaté un déclin après une période de six mois. Pour conclure, ce programme demande d’être poursuivi pour avoir également des effets à long terme. Comme l’autonomisation est un résultat de soins important, il est soutenu également par deux guides de recommandations et l’avis d’expert. Scott (2019) encourage les personnes à prendre une part active dans leur enseignement. New Zealand Nurses Organisation (2012) propose une collaboration entre différents professionnels de la santé afin de mettre en œuvre et d’évaluer des interventions appropriées à l’autogestion des maladies. De plus, ils doivent intégrer des éléments

de la pratique infirmière centrés sur le patient dans le but de maximiser leur engagement (Loan & al. 2018).

Éducation à la santé pour favoriser un changement de comportement de santé

Kazuki & al. (2018) ont créé un programme hebdomadaire d’apprentissage actif. Il est basé sur l’activité physique, le régime alimentaire et la nutrition ainsi que sur l’activité cognitive permettant la promotion de la santé chez les personnes âgées. Les méthodes d’enseignement sont variées telles que les discussions de groupe et la pratique d’activités physiques. Les participants avaient des devoirs hebdomadaires qui consistaient à rechercher des informations de santé en ligne ou dans des livres. Une fois mis en commun, ils planifiaient la mise en œuvre des comportements de santé sains dans leur vie quotidienne.

Ils ont évalué les effets du programme à l’aide de deux échelles : “Health Literacy Scale-14" (HLS-14) et “European Health Literacy Survey Questionnaire” (HLS-EU-Q16) ainsi que sur la fonction cognitive, la fonction physique, l’activité physique et les habitudes alimentaires. Pour le groupe d’intervention, il y a eu une différence significative (p = 0,03) pour le score total de l'échelle “HLS-14", pour l’item de la communication (p = 0,01) et pour l’item critique (p = 0,02). Il y a également eu une différence significative pour l’échelle “HLS-14” concernant l’item de la prévention des maladies (p = 0,04). En ce qui concerne la fonction cognitive, il y a eu une différence significative dans la fluidité du langage (p = 0,02) et dans les tests de mémoire (p < 0,001). Pour la fonction physique, il y a eu des différences significatives dans la vitesse de marche (p < 0,001) et dans le test Times Up and Go pour le groupe d’intervention (p < 0,001). Concernant l’activité physique, des différences significatives dans le groupe d’intervention ont été démontrées dans le nombre de

pas (p < 0,001) et le niveau d’activité physique (p = 0,01). Dans les habitudes alimentaires, le score de la variété alimentaire (p = 0,04) et le score de la fréquence alimentaire (p = 0,001) ont montré des changements significatifs.

Formation et sensibilisation des professionnels de la santé

Selon Scott (2019), il est nécessaire d’éduquer les professionnels de la santé. Brega & al. (2015) détaillent également cette recommandation. Ils proposent de sensibiliser les professionnels de la santé à la thématique de la compétence informationnelle en santé à l’aide de cours, de discussions, de vidéos ainsi que de créer des documents pour les informer. De plus, ils conseillent la formation d’une équipe avec un professionnel de chaque discipline dans le but d’instruire et de sensibiliser le patient. Les professionnels de la santé doivent suivre une autre formation dans le but d’apprendre à travailler avec des patients d’origines culturelles différentes (New Zealand Nurses Organisation, 2012). L’utilisation des recommandations existantes doit être promue auprès de ces derniers. Il est essentiel d’encourager les écoles et les enseignants de soins infirmiers à utiliser “un modèle conceptuel de la compétence informationnelle de la santé selon Tapestry” afin de décrire et définir cette dernière pour poursuivre la continuité des soins.

Organisation des systèmes de santé et politiques

Les recommandations et interventions suivantes doivent être mises en place par les systèmes de santé et les systèmes politiques. Brega & al. (2015) recommandent de créer un soutien non-médical pour pallier à des difficultés au niveau des finances, de la profession, de l’alimentation, des transports et de l’hébergement. Les systèmes de santé peuvent favoriser l’accès aux traitements médicamenteux non onéreux et aux consultations chez les spécialistes (Brega & al. 2015). Ils doivent également

travailler avec des membres de différentes communautés dans le but d’identifier et réaliser des stratégies communautaires appropriées (New Zealand Nurses Organisation, 2012). De plus, l’utilisation mondiale des recommandations doit être préconisée pour tous les patients à risque (Loan & al. 2018). New Zealand Nurses Organisation (2012) préconise de créer un centre d’appels en vue d’offrir des informations et des conseils aux personnes ayant un faible niveau de compétence informationnelle. Avant que les infirmières répondent à leurs questions, il est important qu’elles évaluent leurs niveaux de compétence informationnelle en santé. Loan & al. (2018) suggèrent de collaborer avec les infirmières et les organisations dans le but d’intégrer des modèles de soins infirmiers dans des projets nationaux pour promouvoir la qualité et la sécurité chez le patient. Les auteurs proposent également d’intégrer dans le dossier médical du patient les diagnostics infirmiers, les capacités d’autogestion et les interventions infirmières spécifiques à la compétence informationnelle en santé. Les systèmes de santé peuvent établir la nécessité de recruter et de maintenir en poste un personnel diversifié ayant une expertise en compétence informationnelle en santé. De plus, ils encouragent de créer un financement pour l’évaluation de la formation des infirmières et des programmes d’interventions (Loan & al. 2018).

Ce chapitre présente l’interprétation des principaux résultats en lien avec la question de recherche et le cadre de référence. Il explique également les forces et les limites de cette revue de littérature ainsi que les implications pour la pratique.

Interprétation des résultats

Cette revue de la littérature étoffée avait pour but de découvrir comment l’infirmière peut pallier à un faible niveau de compétence informationnelle en santé à l’aide de recommandations et/ou d’interventions. De nombreuses recommandations et interventions sont ressorties à travers la sélection d’articles. Dans la limite des articles choisis, les auteures estiment avoir répondu à la question de recherche : « Quelles sont les recommandations et/ou interventions pouvant améliorer la compétence informationnelle en santé chez la personne âgée et adulte vivant à domicile, étant en transition ou bénéficiant d’un suivi ambulatoire ? » La compétence informationnelle en santé, nommée comme cela, est peu connue par une grande partie des professionnels de la santé. Néanmoins, il est primordial de l’intégrer car elle a un impact sur les résultats de santé et la qualité des soins. Dans les principaux résultats découverts, trois catégories se révèlent très importantes et faciles d’application : l’évaluation de cette compétence chez le patient, les trois types d’outils de communication, l’adaptation de l’environnement et de la relation soignant-soigné. Une quatrième catégorie ressort, celles des programmes d’interventions. Toutefois, malgré leurs importances, ils sont plus difficiles à mettre en pratique car ils nécessitent plus d’investissements.

La première catégorie est l’évaluation du niveau de la compétence informationnelle en santé. Lorsqu’un professionnel de la santé rencontre pour la première fois un patient dans le cadre d’un soutien à l’autogestion, il devrait être attentif à évaluer son niveau. Dans les recommandations, les auteurs présentent une seule échelle « Direct

Tool », facile d’emploi et peu confrontante pour les patients (voir appendice E) (Brega & al. 2015). Elle est utilisée pour la compétence informationnelle en santé fonctionnelle. Cependant, dans les articles sélectionnés, plusieurs outils standardisés sont ressortis et peuvent être applicables. Ils ont permis d’évaluer le niveau de compétence informationnelle en santé mais également de mesurer les effets des interventions. Ils évaluent les trois stades de la compétence informationnelle en santé : fonctionnel, intégratif et critique. La compétence informationnelle en santé critique est le stade le plus évolué car il intègre l’aptitude à critiquer les informations et avoir un contrôle plus étendu sur sa santé (Revue Médicale Suisse, 2012). Le « s-TOFHLA » et le « Rapid Estimate of Adults Literacy in Medecine » (REALM) sont employés pour évaluer la compétence informationnelle en santé fonctionnelle (voir appendice E) (Manafo & Wong, 2012). La « Health Literacy Scale » (HLS-14) est utilisée pour évaluer la compétence informationnelle en santé fonctionnelle et critique (voir appendice E). La « 16-item European Health Literacy Survey » (HLS-EU-16) est appliquée pour évaluer la compétence informationnelle en santé intégrative (voir appendice E) (Kazuki & al. 2018). Les auteures de ce travail conseillent d’employer l’outil « Rapid Estimate of Adults Literacy in Medecine » (REALM) car il permet d’évaluer de manière efficace et rapide le premier stade. Dans un deuxième temps, elles proposent d’utiliser l’outil « 16-item European Health Literacy Survey » (HLS-EU-16) afin d’affiner l’évaluation.

Pour la deuxième catégorie, les professionnels de la santé sont encouragés à intégrer dans leur pratique trois types d’outils de communication. La méthode « Teach back » est ressortie comme particulièrement efficace et facile d’usage (Ha Dinh & al. 2016). De plus, les pictogrammes simplifiés avec trait noir et légendes sont un support visuel qui accroît la compréhension des informations de santé (voir appendice F) (Jeungok, 2011). Par le biais d’une lecture facilitée, d’un vocabulaire simplifié, adapté