HOLZ ou la spécificité hybride en action

Jan Baetens

Résumé

Cet article propose une lecture de HOLZ, revue gravée sur bois par Olivier Deprez et Roby Comblain, également responsable de l’exposition de cet objet à voir autant qu’à lire. Il situe ce projet à la fois spécifique et hybride dans la trajectoire de l’artiste afin de souligner les correspondances avec l’ensemble de l’œuvre gravé d’Olivier Deprez, dont on rappelle ici les grandes orientations et les principales techniques narratives. L’article s’interroge aussi sur les particularités du travail sur l’objet-livre au moment historique de la crise du livre, tant en littérature qu’en bande dessinée.

Mots-clés : Olivier Deprez, Roby Comblain, gravure, livre, installation

Abstract

This article deals with a reading of HOLZ, a woodcut magazine by Olivier Deprez and Roby Comblain, who is also in charge of the exhibition of this work which is meant to be seen as much as to be read. It analyzes the place of this both hybrid and medium-specific project in the career of the artiste, highlighting the many correspondences with Deprez’s commitment to engraving as a visual technique but also as a storytelling technique. The article also examines the singularities of the treatment of the book as object in light of the contemporary crisis of the book, in literature as well as in comics.

La production culturelle de notre temps, tous genres, styles et médias confondus, tend massivement vers les formes hybrides, devenues le modèle hégémonique, paradoxalement uniforme, de l’art contemporain. Au même moment, toutefois, ces créations mixtes, toujours plus aspirées vers les migrations entre supports et plateformes, subissent aussi de puissants effets de concentration. Les formules à succès monopolisent l’attention, les recherches plus audacieuses demeurent quasi invisibles, moins méconnues que négligemment laissées de côté, subsistant en marge d’un système qui ne prête qu’aux riches.

La gravure sur bois ou xylographie, technique d’illustration ancienne et vénérable, illustre ce double phénomène. D’une part, elle se présente de plus en plus comme une pratique réellement hybride. Les plaques gravées ne se contentent plus d’accompagner un texte déjà constitué, mais prennent elles-mêmes l’initiative d’articuler une idée ou de raconter une histoire, dans des compositions où mots et images s’unissent de manière indissociable. D’autre part, la xylographie reste un art mineur, réservé à des emplois particuliers, circulant de manière confidentielle, imprégné de traditions mais aussi de questions et de recherches propres au médium et partant peu discutées dans les types de métissage produits par les outils numériques.

Ces traits distinctifs conduisent la gravure sur bois en deux directions presque antagonistes : ils en font un art non pas maudit ou irrécupérable, mais relégué aux franges de l’artisanat ; ils lui offrent aussi le privilège d’une sorte de zone franche, où se développer sans trop de pression externe à des projets où peuvent s’inventer de nouvelles formes de spécificité hybride ou si l’on préfère en action, soit des formes qui interrogent justement les frontières entre ce qui est propre à un média et ce qui se passe lorsque les médias se touchent et se mélangent. La xylographie moderne n’est en effet pas à la recherche de quelque essence absolue ou transhistorique. Elle se plie, modestement peut-être, à la rencontre d’autres matérialités et d’autres dispositifs. Il lui arrive même de mettre en scène ses métamorphoses, jusqu’à sa propre disparition parfois. Mais à travers ces variations affleure toujours la volonté d’explorer le support, la technique, les contenus du médium tel qu’en lui-même, quitte à le faire migrer vers des domaines autrement plus hybrides que la simple juxtaposition des mots et des images ou la reprise mécanique des planches gravées vers de nouvelles formes d’exposition, du livre au mur ou du poster à l’écran par exemple.

Débuté en 2019, dans le sillage d’une exposition xylographique à la Bibliotheca Wittockiana de

Bruxelles1, le projet HOLZ d’Olivier Deprez (graveur) et Roby Comblain (scénographe) sera l’occasion

d’examiner quelques-uns des enjeux d’une telle réflexion, théorique aussi bien que pratique, sur l’hybride et le spécifique, puis sur les voies nouvelles que dégage la mise en contact de ces deux orientations.

Le graveur à l’œuvre, la gravure exposée

Le principe de HOLZ, mot allemand qui signifie « bois », est simple : il s’agit d’une revue à périodicité variable, qui se distingue de la production xylographique courante par son format inhabituel (peu de pages,

1 WREK NOT WORK, voir: https://wittockiana.org/nl/?s=deprez. Catalogue de l’exposition (3 volumes sous coffret) : Wrek not

mais de très grand format) et par l’emploi d’un papier japonais d’une légèreté également peu commune (10 grammes par mètre carré, alors que le papier d’impression « courant » a un grammage variant entre 90 et 120).

Dans le parcours d’Olivier Deprez, HOLZ est l’aboutissement provisoire d’un travail de plus de trente ans sur divers aspects de la gravure sur bois, à la fois comme outil visuel et comme instrument de narration. Pour Roby Comblain, c’est une étape supplémentaire dans ses efforts de créer de nouveaux types d’espace au sein des architectures conventionnelles de l’atelier, du musée ou de la galerie. Ensemble, ils réalisent donc cette revue tirée sur papier de soie, que ses difficultés (et coûts !) d’exécution réduisent à la seule impression sur demande. Le site web de l’éditeur le présente en ces termes :

La revue HOLZ est un espace de dialogue entre le document et l’abstraction, entre la narration et l’absence de narration, entre l’image et le texte, entre la couleur et le noir et blanc, entre la transparence et l’opacité, entre la plasticité et l’iconicité, entre le geste de la gravure et le geste de la lecture. La revue est énumération. D’abord ceci ensuite cela. La revue HOLZ#1 met l’accent sur la liaison entre les images, entre les figures et l’abstraction par le biais du concept d’air de famille proposé par le philosophe Wittgenstein. La revue HOLZ#2 se focalise sur la revue comme habitat et le lecteur comme

habitant potentiel en se référant notamment à l’architecture de Louis I Kahn2.

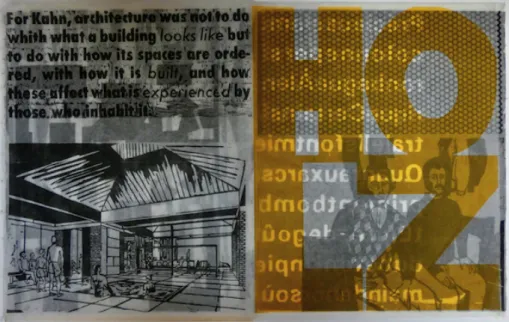

Fig. 1 : page de couverture (à gauche) et page intérieure (à droite) de HOLZ 2.

(Xylogravure \\ Papier Japon RK15 10 gr. \\ Format 60.4 x 49.6 \\ Couverture & dos de couverture + 28 Pages // Encre Noir de Luxe C – Encre Giallo scuro – Charbonnel)

À première vue, HOLZ est donc le prototype, en plus d’un sens du mot, d’une pratique qui exhibe la marginalité d’un certain type d’art expérimental, difficile d’accès, peu présent dans le débat critique, enfermé, dans la meilleure des hypothèses, dans la tour d’ivoire d’une certaine bibliophilie. Tel n’est pourtant nullement le cas. HOLZ n’est en rien une digression extrême dans l’œuvre d’un graveur, Olivier Deprez, qui a toujours pensé la gravure en fonction de l’objet-livre, dans l’acception conventionnelle du terme. Deprez se définit moins comme graveur, produisant des images destinées à circuler de manière indépendante, que comme

écrivain, faisant des livres et des récits destinés à trouver leur public en librairie, à des prix du reste tout à fait

abordables3. Quant à la revue HOLZ, qui s’écarte à première vue de cette ambition fondamentalement livresque

et narrative, elle est non moins une entreprise solidaire de ce genre d’ambitions. Plutôt que d’être un glissement vers de nouveaux territoires, ce qu’elle est aussi bien entendu, la publication de HOLZ prolonge et accentue certains aspects du travail xylographique en germe dans les recherches antérieures d’Olivier Deprez. Je voudrais en nommer ici quatre.

D’abord le désir de compléter l’espace, plus exactement le volume de l’objet-livre, par des présentations publiques qui ne sont pas des alignements de planches gravées, mais de véritables installations, depuis peu en collaboration directe avec Roby Comblain.

En second lieu, la tentative de mettre en scène l’acte de lire, aussi bien dans les images mêmes que dans leur exposition, notamment de manière à mieux suggérer l’apport décisif de la matérialité de ce qui se lit (la qualité du papier, le toucher et le feuillettement des pages, le poids comme les dimensions du livre). Les personnages d’Olivier Deprez sont toujours des personnages qui lisent et écrivent, et ce en plusieurs médias.

Troisièmement, l’effort de rendre visible la gravure « en action », à travers l’exhibition étagée, de nouveau dans les images gravées comme dans les expositions, de toutes les étapes du processus de la gravure, depuis la gouge entamant le bois jusqu’à la pression manuelle exercée sur la feuille placée sous la presse.

Enfin, l’interrogation permanente sur les rapports entre textes et images, les uns et les autres gravés en même temps sur le même support et tous deux indispensables à l’horizon principal de la narration, plus précisément sur les nouvelles formes de récit qu’élabore Olivier Deprez, d’abord en partant d’une adaptation très personnelle de Kafka et d’autres écrivains, puis en passant aux techniques de remix et de sampling dans ses travaux plus récents.

HOLZ prolonge et approfondit ces divers aspects, tout en les déplaçant vers un autre support et un

nouvel environnement, sans doute en l’attente d’autres déclinaisons qui afficheront avec force la continuité entre la revue et les étapes précédentes du travail d’Olivier Deprez. Pour décrire ces analogies et symétries mobiles, on suivra ici l’ordre des quatre éléments déjà mentionnés.

Du livre à l’installation

HOLZ est un objet matériellement très fragile. La combinaison d’un format très grand (tourner les pages trop

vite risque de les endommager) et d’un support ultra-mince (et l’allusion n’est pas seulement à l’infra-mince de

Duchamp mais à la tradition avant-gardiste qui s’inspire des vertiges du peu4) fait que la revue est difficile à

manipuler et plus difficile encore à ranger dans une bibliothèque. Les pages de HOLZ s’enroulent sur elles-mêmes autour d’un carton, un peu comme les antiques rouleaux de papyrus (ou volumens), et se conservent dans un carton épais qui accueille aussi le colophon de l’œuvre. Dépliées sur une table ou tout autre support horizontal, ces mêmes pages occupent une large surface qui entre en dialogue avec d’autres versions de la revue, elles suspendues verticalement page gravée par page gravée. Ce mode de présentation n’est pas celui

3 Voir le site de l’auteur : http://lalettredujeudi.canalblog.com/.

des cimaises dans une galerie, où les images se détachent sur le fond d’un mur, mais celui du « cordel »5, de la suspension avec par exemple des pinces à linge, de manière à ménager un espace ouvert derrière les images gravées ou plus exactement derrière les feuilles imprimées.

Fig. 2 : Installation HOLZ à l’exposition du Multiple de Trois Un pied dedans une main dehors, octobre 2020, Atelier de Roby Comblain.

Du livre-objet au livre-à-lire

Cette mise à distance qui détache l’image du support mural est capitale. Elle reflète et redouble ce qui se passe au niveau de la feuille même, dont le « fond » cesse d’être un écran. Les feuilles de soie sont en effet tellement minces qu’elles deviennent totalement transparentes, qu’il s’agisse des surfaces encrées ou du papier même qui l’absorbe. L’exceptionnelle légèreté du support paginal et les effets de transparence qu’elle entraîne sont au cœur du projet de HOLZ. Alors que l’impression traditionnelle fait tout pour éviter la transparence, HOLZ la fait accéder au premier rang. Ici, la juxtaposition de la revue, présentée à plat sur les tables, et des feuilles autonomes, accrochées verticalement à côté ou derrière elle, sert à montrer, avant même que commence la lecture du texte ou des images, l’importance capitale du principe de transparence. Plus généralement se voient désignés ainsi les aspects matériels, lourds et légers en même temps, de l’objet-livre, mariage magique du plus léger que l’air et de l’épaisseur variables des encres. Ce qui en résulte, c’est une transformation radicale de la lecture, qui ne procède plus seulement dans le temps mais aussi dans l’espace, soit dans l’épaisseur simultanément croissante et décroissante de la revue. HOLZ se parcourt page par page, certes, mais comme ces pages sont largement transparentes, chaque page tournée modifie à la fois les pages de gauche, dont l’épaisseur et partant les transparences accumulées augmentent peu à peu, et celles de droite, dont les représentations s’allègent et s’éclairent, mais pas forcément au même rythme observé dans les pages en regard.

5 La « littérature de cordel » désigne, au Brésil, un mode d’auto-édition de poésies populaires sous forme de fascicules appelés

folhetos. Le dispositif a été repris par des poètes-performeurs comme par exemple Vincent Broqua, voir Jan Baetens, À voix haute. Poésie et lecture publique, Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, 2016.

Faut-il, en guise de digression, voir dans HOLZ un nouvel avatar du flip book ? L’hypothèse est séduisante, mais il est plus intéressant de marquer ce qui distingue les deux pratiques. S’il est vrai que tant

HOLZ que le flip book promeut le feuillettement comme aspect performatif du livre et de la lecture, le saut

d’une page à l’autre faisant advenir une image (qui peut être un texte, par exemple lorsque le titre propose des variations sur des mots ou des lettres), les analogies s’arrêtent là. Il y a tout d’abord la question de la vitesse : le flip book ne peut exister hors précipitation (d’où l’interprétation de cette formule comme une manière de cinéma sur papier), HOLZ privilégie résolument la lenteur (voire le surplace, par moments). Le flip book se limite aussi à rehausser, si ce n’est une seule image (mobile), du moins une seule séquence d’images. HOLZ par contre multiplie les possibilités de lecture, modifiant chaque feuille en un patchwork de strates peut-être fixes mais susceptibles de faire surgir un grand nombre d’images sans cesse changeantes. Ici, les nouvelles images ne naissent pas de la rapidité avec laquelle on fait tourner les pages, mais au contraire de l’empilement lourd et patient des couches imbriquées. Et plus radicalement encore : à la différence du flip book, qui tout en pratiquant une opération hautement matérielle tend aussi à effacer et à rendre invisible la matérialité première de l’imprimé, HOLZ s’ingénie à créer des figurations supplémentaires en s’appuyant sur tout ce qui résiste dans l’objet soumis aux gestes de la lecture.

De la gravure à l’acte de graver

Le double dispositif, d’abord la feuille imprimée, puis la revue mise en espace, n’est jamais un ensemble statique. L’objet même, c’est-à-dire les pages de HOLZ, est lui-même déjà une forme d’installation que le visiteur est conduit – le terme d’ « invité » prêterait ici à confusion, tellement l’intervention de Roby Comblain l’enjoint à le faire, quand bien même il ne prescrit aucun véritable itinéraire – à chercher sa voie, au pluriel de préférence, dans la revue.

D’un côté, la publication attend d’être regardée, effleurée, feuilletée. Le lecteur-spectateur se rend compte en effet qu’un tel contact ne peut avoir lieu que là, à cet endroit précis et pendant la durée de l’exposition : les images données sur le site de l’éditeur (voir fig. 1) sont une utile mais néanmoins fort pâle réplique de la densité de l’original ; l’œuvre même est unique, car tirée seulement sur commande, mais elle n’est pas intouchable, à la différence d’un tableau ou d’une « vraie » gravure encadrée. De l’autre, le va-et-vient entre l’axe horizontal et celui vertical, entre l’empilement des pages (dans la revue) et l’accrochage des feuilles mobiles (au sens donné par Calder), entre le papier et l’encre aussi bien dans leur présence physique que sur les écrans qui permettent des vues supplémentaires sur diverses facettes de la production de HOLZ – tous ces allers-retours plongent le visiteur au cœur de l’atelier de l’artiste, faisant résonner les échos qui se tissent entre la séquences des opérations de la gravure et la réinterprétation des mêmes par la mise en espace dans l’exposition. Suite à ces manœuvres, le spectateur peut revivre les gestes comme la geste de l’œuvre, du premier coup de gouge à la déambulation à travers les pages, les livres, les écrans, bref tous les lieux de la performance gravée.

Du livre illustré à l’image-texte

Olivier Deprez a toujours autant gravé des textes que des images. Certains de ses livres sont même essentiellement composés d’écrits gravés, l’œuvre se présentant alors comme une suite de stèles ou de pierres gravées. De plus, ses fréquentes collaborations avec poètes et prosateurs n’ont cessé d’aiguiser sa sensibilité aux mots, qu’il ne travaille pas seulement en tant que traces visuelles mais comme de véritables moments et

mécanismes narratifs. De la même façon, les suites d’images, tout inattendues qu’en sont parfois les transitions, restent au service d’un récit, non conventionnel sans doute mais jamais privé des points d’ancrage fondamentaux que sont le personnage et sa motivation vitale (un personnage ne devient un agent narratif qu’à partir du moment où il se donne un but à atteindre), un cadre spatial cohérent et une temporalité certaine.

Faut-il en conclure que, contrairement à la pratique habituelle d’Olivier Deprez, HOLZ est un objet qui flirte avec l’abstraction, évacuant personnage, décor et chronologie ? Il paraît plus juste de dire que la revue tire profit des séductions de l’abstrait pour donner plus de poids aux éléments du récit, puis au récit tout court, qui graduellement se précise. HOLZ part de données vérifiables, toutes nommées ou citées dans l’œuvre. La revue permet au lecteur de composer, toujours dans des limites soigneusement surveillées, ses propres récits par voie de montage-collage. L’addition ou la diminution des pages superposées, puis des mots et des figures qui s’y détachent ou s’y confondent, se mue ainsi en l’équivalent des anneaux de croissance de la matière première des gravures, les cernes annuels de l’arbre où se cristallisent de nouvelles associations formant ensemble ce que l’ancienne rhétorique nomme si judicieusement une « forêt » ou miscellanées sur tel sujet particulier (le philosophe Francis Bacon, 1561-1621, est ainsi l’auteur d’une Forêt des forêts).

Des récits à l’œuvre

Dans le travail d’Olivier Deprez, les nouvelles formes de récit ne suivent pas le récent chemin de la bande

dessinée dite abstraite, aujourd’hui très courtisée, souvent à juste titre, par les jeunes créateurs6. Même si

plusieurs créations sont proches de l’abstraction, il n’y a jamais de rupture totale avec l’horizon narratif. Olivier Deprez a beau défier le récit, cette contestation est plutôt une technique de réinvention et de régénération.

De manière plus technique, cette contestation prend surtout trois formes, qui se combinent volontiers. D’abord, Olivier Deprez se plaît souvent à altérer un matériau préexistant, suffisamment connu pour que le lecteur repère tout de suite les transformations qu’il opère. Ces dernières fragmentent et diminuent le matériau, pour le reconstruire sous formes de petites capsules très marquées par la matérialité de la gravure mais susceptibles de faire surgir de nouveaux liens formant récit. La narration initiale se transforme ainsi en une mosaïque de micronarrations, librement reliées les unes aux autres.

À cela s’ajoute, et c’est une deuxième technique de dénarrativisation et de renarrativisation combinées, la combinaison d’éléments et de passages tantôt abstraits et tantôt figuratifs. L’ambition de l’artiste n’est pas de réconcilier ces deux régimes afin de montrer l’abstraction au cœur de la figuration, ni d’amener le lecteur à lire figurativement une abstraction sinon amorphe, mais d’installer un dispositif où abstraction et figuration alternent dans des rapports de force variables, aiguisant la ligne narrative ou au contraire y mettant un bémol.

Enfin, et à l’instar d’autres bédéistes du groupe FRMK tel que Frédéric Coché, Olivier Deprez recourt également à une encyclopédie visuelle et littéraire d’une grande richesse, qui aide le lecteur-spectateur à maintenir le lien entre tradition textuelle et picturale d’une part et expérimentation gravée d’autre part. D’où l’importance du dialogue permanent avec l’écrit dans l’image, qu’Olivier Deprez parvient en même temps à

6 Sur la bande dessinée abstraite, voir Andrei Molotiu, dir., Abstract Comics, Seattle : Fantagraphics, 2010, Aarnoud Rommens, Benoît Crucifix, Björn-Olav Dozo, Erwin Dejasse et Pablo Turnes, dir., Abstraction and comics/Bande dessinée et abstraction, Bruxelles/Liège: La Cinquième couche/PU Liège, 2019, et Sébastien Conard, dir., Post-Comics, Gand : Het Balanseer, 2020. Sur la place d’Olivier Deprez dans le débat sur l’abstraction, voir Jan Baetens, « Abstraction in comics », in SubStance 40(1), p. 94-113.

faire lire et à faire voir. Les mots sont des plages visuelles, mais leur lisibilité n’est jamais ébréchée. D’où aussi l’importance de référents visuels parfaitement reconnaissables. Olivier Deprez joue cartes sur tables, il ne cherche nullement à épater au moyen d’allusions culturelles dont lui seul détient la clé. La mobilisation de la culture se fait toujours dans le même but : offrir les moyens de retrouver une place à la dimension narrative au sein d’une œuvre de prime abord tournée vers la pure matérialité.

HOLZ #2, si on nous permet de prendre cette livraison comme exemple privilégié, attache ainsi une grande

importance à la pensée architecturale de Louis Kahn, figure-charnière de la modernité post-Bauhaus des années 1950, non la modernité alignée sur les besoins de la culture d’entreprise et de son esprit de marketing mais celle qui prolonge le rêve d’une architecture susceptible de donner forme à de nouvelles façons d’habiter

l’espace7. Pour ce qui est de HOLZ, le choix de Kahn comme repère visuel, narratif, culturel, voire

philosophique de ce numéro est d’autant plus juste qu’Olivier Deprez a eu l’occasion de visiter plusieurs de ses édifices à l’université de Yale (New Haven, CT), ce qui lui a également permis d’étudier les effets de transparence dans un autre bâtiment de l’université, la réserve précieuse de la Beinecke Library, bâtiment brutaliste de Gordon Bunshaft dont les vitraux totalement opaques de l’extérieur sont faits de minces plaques de marbre qui vues de l’intérieur, la lumière du jour aidant, se métamorphosent en de sublimes plages colorées.

HOLZ déplace cette intervention matérielle de l’architecture au livre, de la pierre au papier, pour la

réinterpréter sous la forme d’effets de transparence non pas du contenant (le bâtiment protégeant les livres) mais du contenu (les pages des livres mêmes).

Fig. 3 : Beinecke Rare Books & Manuscripts Library (visite en ligne : https://www.ctvisit.com/listings/beinecke-rare-book-manuscript-library)

7 Sur le conflit entre ces deux approches de la modernité en architecture et urbanisme, voir Jeffrey Lieber, Flintstone Modernism, ou

Quant aux images des projets de Kahn même, les gravures d’Olivier Deprez mettent l’accent sur l’expérience de ceux et celles qui habitent ces espaces, qui les vivent, c’est-à-dire sur les récits que nouent les interactions entre personnages qu’il montre à l’intérieur des lieux imaginés par l’architecte. Loin de dessiner

les bâtiments comme des décors, Olivier Deprez les utilise comme les fragments d’un récit en cours8.

HOLZ comme livre d’artiste

Dans Matisse’s Poets. Critical Performance in the Artist’s Book9, Kathryn Brown signale deux problèmes qui

grèvent l’étude du livre d’artiste. D’abord la négligence des rapports entre texte et image : en général, on s’intéresse uniquement soit aux illustrations, soit aux poèmes ou à la prose qu’elles accompagnent (ce qui dans le cas de Matisse revient à ne pas lire la partie proprement verbale de ses livres d’artiste). Ensuite l’oubli du contexte historique : on se borne trop facilement à situer le livre d’artiste par rapport au reste de l’œuvre, pour se contenter ensuite de quelques remarques sur les techniques de fabrication de l’objet (s’agissant de Matisse, on interprète ses livres d’artiste en fonction de sa carrière picturale, dûment découpée en « périodes », sans se poser trop de questions sur les stratégies et les motivations de l’intervention dans un domaine tout autre – jugé somme toute moins pertinent car peu visible et destiné à un public de collectionneurs).

Cependant, les grands livres d’artiste sont bien plus que des textes illustrés ou des images légendées. Ils s’imposent comme de vrais mixtes, c’est-à-dire des agencements qui explorent à la fois les aspects spécifiques

et les dimensions hybrides des objets et des pratiques10. L’exemple de Matisse démontre également qu’il est

essentiel de ne pas perdre de vue les singularités de la genèse de tels projets. Après tout, le livre n’est pas la destination « naturelle » du travail d’un graveur et l’on peut gager que les choix d’Olivier Deprez se font toujours en connaissance de cause. Ses manières de travailler le livre varient tellement qu’il importe de s’interroger toujours sur le contexte précis qui aide à leur donner forme.

Pour lire HOLZ, il ne peut donc suffire de mettre au jour la place de cette revue dans la double trajectoire d’Olivier Deprez et Roby Comblain, ni d’insister sur la manière dont le jumelage du livre gravé et de l’installation a su enrichir leurs pratiques respectives. Encore et surtout faut-il attirer l’attention sur le moment précis où cette collaboration voit le jour : à la fin des années 2010 (le premier numéro de HOLZ date de 2019), soit dans une période où la bande dessinée moderne et expérimentale est en train de sortir de l’album, voire du livre, non pour s’en « délivrer », comme on l’a dit un peu rapidement et sans doute à tort à propos de

la poésie, soi-disant bridée par le carcan de l’imprimé11, mais afin de le projeter au cœur de nouveaux

environnements12. Dans HOLZ, ce sont le papier, la feuille, le cahier, la reliure, la couverture, les modalités de

lecture et d’exposition qui se trouvent repensés, non contre l’imprimé mais à l’aide du livre, justement, quitte à leur faire retrouver la place que les révolutions numériques d’une part et la tentation picturale de la bande dessinée sont en train de lui ravir. Un projet comme HOLZ, tout artisanal et nostalgique qu’il paraît de (très) loin, est en réalité une des réponses les plus vives et les plus fortes à ce qui est ailleurs une crise du livre.

8 En cela, il suit l’usage des architectes mêmes quand il leur arrive d’avoir recours au langage de la bande dessinée pour donner forme à leurs idées, voir Melanie van der Hoorn, Bricks and Balloons, Rotterdam : NAI, 2012.

9 New York et Londres : Bloomsbury, 2017.

10 Sur cette approche du « mixte », voir Jean Ricardou, Le Théâtre des métamorphoses, Paris : Seuil, 1982.

11 Voir Stéphane Hirschi, Corinne Legoy, Serge Linarès, Alexandra Saemmer et Alain Vaillant, dir., La Poésie délivrée, Paris : Presses universitaires de Paris Ouest, 2017.

12 Cette « sortie » est déjà commentée dans la dernière partie de l’essai de Jean-Christophe Menu, La Bande dessinée et son double, Paris : L’Association, 2011.

Informations bibliographiques :

La revue est consultable aux Fonds patrimoniaux à Liège du lundi au vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous

(via l’adresse fonds.patrimoniaux@liege.be).

HOLZ#2 est visible et peut être téléchargé sur cette page :

https://multipledetrois.wordpress.com/oeuvres- works/galerie-permanente/espace-olivier-deprez/gravures-mises-en-vente/%e2%96%ba-a-mains-multiples/holz/holz2/

Jan Baetens est Professeur de littérature et d’études culturelles à KU Leuven. Email : jan.baetens@kuleuven.be