HAL Id: halshs-00006162

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00006162

Submitted on 25 Nov 2005

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

critique

Dominique Raynaud

To cite this version:

Dominique Raynaud. L’émergence d’une sociologie des œuvres: une évaluation critique. Cahiers In-ternationaux de Sociologie, Presses Universitaires de France, 1999, 106, pp.119-143. �halshs-00006162�

L'émergence d'une sociologie des œuvres:

une évaluation critique

Dominique Raynaud∗

Résumé. Le regain actuel de la sociologie de l'art semble lié à un essai de constitution d'un programme de « sociologie des œuvres », différencié de la classique sociologie de la production et de la réception artistiques. Ce programme, épigone des théories de la communication, fait l'hypothèse de codes iconiques et plastiques. L'étude des interprétations des rayures de D. Buren et de la pyramide du Grand Louvre de I. M. Pei invalide l'existence de tels codes. La grande variabilité des interprétations est alors expliquée dans le cadre du modèle inférentiel avancé par Sperber et Wilson (1989). L'absence de code et le caractère auto-réfutant de certaines propositions met en doute les chances de succès de ce programme de recherche.

Mots-clefs. Sociologie de l’art, œuvre d’art, communication, code, inférences.

Summary. The new interest for the sociology of art seems to be linked to an attempt to settle a programme of « sociology of works », apart from the classical sociology of artistic production/reception. This programme, which is a second-hand theory of communication, assumes that it exists iconical and plastic codes. A study of the interpreta-tions made on D. Buren stripes, and I. M. Pei pyramid at the Grand Louvre, falsifies the hypothesis of codes. The high variability of interpretations is then explained in the frame-work of the inferential model by Sperber and Wilson (1989). The absence of code, joined to the self-refuting features of other proposals, do question the prospects of this programme.

Keywords. Art sociology, art work, communication, code, inferences.

La sociologie de l'art connait, depuis quelques années, un regain d'intérêt dont une caracté-ristique est de vouloir constituer un programme autonome de « sociologie des œuvres », différen-cié à la fois de:

1) la sociologie de la réception artistique, qui vise à rendre compte de l'interaction entre les agents sociaux et l'œuvre d'art (déjà) réelle. Ce programme est illustré par les analyses du marché de l'art, l'étude des publics, des politiques culturelles, de la formation du goût, etc. Il définit l'orientation générale de travaux tels que ceux de Bourdieu (1966, 1971), Moulin (1967) ou Milo (1986). On peut aisément lui adjoindre une sociologie des récepteurs ou des consommateurs, que

∗

Université Pierre-Mendès-France, BP 47, 38040 Grenoble cedex 9, email : dominique.raynaud@upmf-grenoble.fr, Laboratoire d’architecturologie et de recherches épistémologiques sur l’architecture, UMR 7544 CNRS (Paris).

sont les critiques d'art, les marchands et les collectionneurs (Moulin, 1967).

2) la sociologie de la production artistique qui étudie l'interaction entre les agents sociaux et l'œuvre d'art (encore) virtuelle. Ce programme peut mettre en relief les conditions sociales de la production artistique, étudier le mécanisme de la commande, consister en monographies de groupes d'artistes, etc. Développé par Antal [1947], Francastel [1951] ou Becker [1982], ce pro-gramme partage l'orientation constructiviste des « sciences de la conception » illustrées par Bou-don (1992) et Le Moigne (1995). On peut y associer une sociologie des producteurs Bou-dont témoi-gne, par exemple, les travaux de Moulin, Passeron et al. (1985).

Ce critère de distinction (œuvre virtuelle vs. œuvre réelle), qui définit le partage entre l'« amont » et l'« aval » de l'œuvre, ne suppose pas de cloisonnement étanche entre ces catégories. On sait notamment qu'il existe des effets de feedback des attentes du public sur la production des artistes. Mais alors que l'étude des attentes du public per se est assignée à une sociologie de la ré-ception, l'étude des attentes du public en ce qu'elle peut déclencher la commande ou modifier le travail de l'artiste, participe clairement d'une sociologie de la production artistique. Certains ar-tistes n'ont d'ailleurs pas manqué d'explorer cette connexion entre la production et la réception de l'œuvre d'art, au point de fonder le travail artistique dans la réception et/ou d'impliquer le public dans la production de l'objet. Le plasticien new-yorkais Lawrence Weiner a proposé des œuvres potentielles (textuelles) qui sont accompagnées de la notice suivante: « 1. L'artiste peut construire la pièce; 2. La pièce peut être fabriquée; 3. La pièce peut ne pas être réalisée. Chacune de ces possiblités étant égale et en accord avec l'intention de l'artiste, le choix d'une des conditions relève du récepteur au moment de la réception » (Weiner, 1969). Le jeu consiste ici à bousculer le cli-vage conventionnel entre un producteur (qui ne s'occupe en principe que de la production) et un récepteur (qui ne s'occupe que de la réception). Toutefois, cette remise en question d'une « division des tâches » n'est pas radicale (puisque toutes les œuvres déclaratives sont d'abord construites par l'artiste pour s'assurer qu'elles peuvent être fabriquées), et elle ne renie pas l'exis-tence des phases de production et de réception (même si, par hypothèse, un récepteur devait as-sumer l'entière responsabilité de la production).

La sociologie des œuvres, distincte d'une sociologie de la production et de la réception artis-tiques, appelle une étude du contenu des œuvres. Le slogan de « l'œuvre même » signifie le refus d'abandonner l'analyse interne à l'histoire de l'art ou à la philosophie de l'art (esthétique)

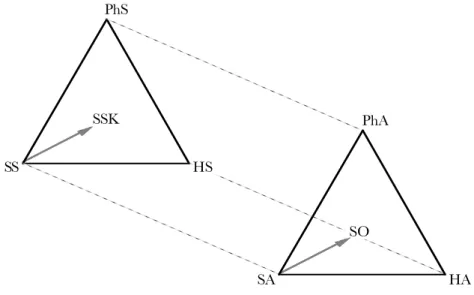

(Leen-hardt, 1986). L'émergence de ce nouveau programme doit être rapprochée de l'apparition simul-tanée, dans le domaine de la sociologie des sciences, du programme de sociologie de la connais-sance scientifique (SSK: Sociology of Scientific Knowledge). Cette comparaison — a priori hasardeuse — est justifiée par quatre points: 1) la configuration des trois disciplines (philosophie, histoire, sociologie) est identique en science et en art (Tableau 1); 2) à l'instar de la SSK, la sociologie des œuvres constitue une offensive de la sociologie sur le terrain classique de l'histoire et de la philo-sophie; 3) la sociologie des œuvres et la SSK promeuvent une analyse sociologique des contenus (artistiques ou scientifiques); 4) last, but not least, certains sociologues de sciences s'essayent aujour-d'hui à la sociologie de l'art1 (Latour et Hennion, 1996a, 1996b). Le parallélisme entre les que

s-tions contemporaines de la sociologie des sciences et celles de la sociologie de l'art est si manifeste qu'on peut y voir l'effet d'une transposition des objectifs de la première à la seconde.

PhS SS HS PhA HA SA SSK SO

Tableau 1: Rapports entre sociologie des sciences / de l'art

HS, SS, PhS: Histoire, sociologie, philosophie des sciences (épistémologie), SSK: Sociology of Scientific Knowledge. HA, SA, PhA: Histoire, sociologie, philosophie de l'art (esthétique), SO: Sociologie des œuvres.

Le programme de sociologie des œuvres a suscité des encouragements (Dechaux et Ducret, 1988; Péquignot, 1993; Ancel, 1996; Uzel, 1997), des jugements nuancés (Passeron in Moulin,

1 Le CSI de l'École des Mines de Paris constitue une passerelle entre la sociologie des sciences (Callon, Latour, etc.) et

la sociologie de l'art (Hennion, Akrich, etc.) Hennion fut d'ailleurs « l'architecte » de la IVe table ronde du Colloque de Marseille consacré à la sociologie des œuvres (Chamboredon in Moulin, 1986: 310).

1986), et aussi quelques objections (Moulin, 1986; Chamboredon in Moulin, 1986; Heinich, 1997). Comme l'a noté Péquignot (1997: 8), ce programme est au coeur d'une controverse depuis le colloque de Marseille, que les diverses tentatives d'éclaircissement n'ont pas suffi à clôre. C'est dire que le programme de sociologie des œuvres est toujours en attente d'éléments de validation ou de réfutation. Il convient par conséquent de s'interroger sur les raisons de ce statu quo, et de trouver la voie d'une évaluation.

Voyons les principales objections qui ont été adressées à ce programme. Heinich considère qu'il devrait éviter tout hégémonisme (selon lequel la sociologie serait à même de dire des choses pertinentes sur tout) et les risques de la sociologie critique (selon laquelle elle se devrait de dénon-cer des « valeurs dominantes » et des « légitimités suspectes »). Mais le reproche majeur que Hei-nich assène au programme est de vouloir conquérir une autonomie vis-à-vis de ce qui constitue, de son point de vue, le coeur de l'approche sociologique: « Interpréter les œuvres n'est pas spécifi-que au sociologue: ce qui l'est, c'est d'analyser les interprétations des acteurs (…) Avant donc de "s'intéresser à l'œuvre", le sociologue doit observer dans quelle mesure et de quelle façon les ac-teurs eux-mêmes s'intéressent à l'objet… » (1997: 21, 18). Que l'on partage ou non le sentiment de Heinich, ses critiques constituent des objections de principe fondées sur la reconnaissance d'une « essence » de la sociologie. À ce titre, elles ne peuvent interdire a priori que cette approche produise des analyses pertinentes. L'idée que je souhaiterais développer ici est que le programme de sociologie des œuvres se heurte à des inconsistances logiques qui diminuent sérieusement ses chances de succès.

Partons d'une ambiguïté terminologique. L'expression « sociologie des œuvres » veut dire: ou bien que le sociologue doit parler de l'œuvre quand il analyse les interactions des différents agents avec elle; ou bien qu'il doit construire une « interprétation autonome » de l'œuvre. Le premier sens est manifestement inconsistant, car il se rabat immédiatement sur les programmes classiques de la sociologie de l'art. L'œuvre est en effet présente chaque fois que l'analyse laisse l'étude des producteurs et des récepteurs pour celle de la production et de la réception artistiques. Une en-quête sur les représentations du Winter Slate Line de Richard Long ou du Débit partiel avec entretoises de Toni Grand auprès du public des Musées d'Art moderne n'est pas une étude de l'œuvre: c'est déjà une sociologie de la réception. Une ethnométhodologie de l'agence d'architecture de Roland Simounet durant la conception du Musée de la préhistoire de Nemours n'est pas davantage une étude

de l'œuvre: c'est déjà une sociologie de la production. Des travaux anciens ou récents confirment la valeur exemplaire de ces fictions. D'une part, les travaux de Heinich (1991, 1998) qui cernent les effets induits par les œuvres d'art, relèvent clairement d'une sociologie de la réception. D'autre part, l'analyse que Raymonde Moulin (1973) propose des transformations du projet d'Émile Ail-laud pour la Grande Borne s'inscrit naturellement dans la perspective d'une sociologie de la produc-tion. D'autres travaux, relatifs à l'architecture et la perspective (Raynaud, 1998a, 1998b, 1998c), réservent une large place à l'œuvre, dépendent eux aussi d'une sociologie de la production-conception.

Le programme de sociologie des œuvres ne pouvant revendiquer l'analyse des lectures de l'artiste (en amont) et du public (en aval), sa question centrale est celle d'une interprétation auto-nome des œuvres. Cette question est d'autant plus essentielle qu'elle entraîne pour l'instant un consensus très approximatif. Certains réclament en effet une interprétation [Deutung] dans la li-gnée de Nietzsche et de Heidegger (Péquignot, 1993: 187). D'autres placent l'interprétation dans le sillage de l'iconologie de Panofsky2 explorant les « significations intrinsèques » c'est-à-dire le

« monde des valeurs symboliques que porte l'œuvre d'art » (Chamboredon, 1986: 526). D'autres, au contraire, soulignent les limites de l'approche iconologique et les dangers d'une « inter-prétation herméneutique » (Dechaux et Ducret, 1988; Uzel, 1997). Tous cependant admettent le bien fondé d'une interprétation autonome de l'œuvre. Ainsi — pour reprendre une étude citée en exemple par Uzel (1997) — lorsque Alpers (1991) avance que Rembrandt a promu un style d'école pour mieux s'adapter au marché hollandais, elle propose une lecture qui, pour être redes-cendue des limbes de l'iconologie, n'en reste pas moins une interprétation.

Les travaux de Péquignot (1993) et d'Ancel (1996) laissent entrevoir des éléments de la mé-thode adoptée pour construire une interprétation autonome. L'émancipation d'une sociologie de la réception et de la production conduit tout d'abord à mettre entre parenthèses les discours de

2 Rappelons que le projet de Panofsky se distinguait autant de la psychologie individuelle (« Les intentions de l'artiste

[…] n'expliquent pas l'œuvre d'art, mais constituent un "phénomène parallèle" à celle-ci ») que de la psychologie collective. L'iconologie vise en quelque sorte la signification intrinsèque de l'œuvre, c'est-à-dire le sens « objectif », « ultime et définitif du phénomène artistique » (voyez Ginzburg, 1989: 68). L'iconologie, qui suscita un véritable engouement dans les pays anglo-saxons, attira la sévère critique de Ettlinger dans sa conférence inaugurale au Uni-versity College (9 mars 1961). Pour l'historien d'art, l'iconologie se réduisait au « non-sens de libres associations »

l'artiste et du public sur l'œuvre. Si l'on excepte le cas de Godard [31], Péquignot cite peu les ar-tistes étudiés [Picasso 6, Vinci 3, Eisentein 1, public 0]3, alors que son texte est étayé de très no

m-breuses références philosophiques [Heidegger 31, Nietzsche 23, Foucault 17]. De même, le texte d'Ancel fait peu référence aux propos des artistes [Buren 7, Boltanski 6, Godard 2, Sarkis 2, Kan-dinsky 1, public 0]. La quasi-disparition de l'artiste et du public au profit de références purement « théoriques » pose la question de la légitimité d'une interprétation autonome des œuvres d'art.

Les études dont je viens de parler ne répondent pas à la question: « En quoi puis-je dévelop-per une interprétation sociologique dévelop-pertinente de l'œuvre sans me référer à l'artiste ou au pu-blic? », mais on trouve, en certains passages, quelques éléments justificatifs. Péquignot emploie souvent les termes de « communication (généralisée) » (1993: 234), qu'il tire de Luhmann, de « langage de la peinture » (1993: 41-42) ou de « langue picturale » (1993: 48). Cette conception de la peinture comme langage constitue une assise du programme de sociologie des œuvres. Car ce que signifient ces expressions, c'est que, le langage étant donné, on peut en apprendre le code. Dans l'étude des Ménines de Vélasquez, Péquignot parle d'ailleurs explicitement d'un « code de lecture de la peinture » (1993: 33)4. La même position est adoptée par Ancel, qui fonde son accès

à l'œuvre sur l'hypothèse de « codes de lecture iconique et plastique » (1996: 194). À propos des installations de Buren, Sarkis et Boltanski, l'auteur nous assure que « Cet appareil communique un certain nombre d'informations temporelles » (1996: 97). L'existence d'un code permettrait au sociologue de faire l'économie d'une référence aux interprétations de l'artiste et du public, puisque son existence suggère que le sociologue n'obtiendrait d'eux que ce qu'il sait directement au moyen du code. Une enquête sur les représentations sociales est alors inutile (sinon pour mesurer le degré

(Ginzburg, 1989: 250).

3 Le chiffre qui suit le nom de l'artiste mesure le nombre de références de bas de page consacrées à l'artiste (sur l'e

n-semble du livre). Cette mesure est évidemment contestable, mais elle est significative de la tendance des auteurs à construire des interprétations autonomes.

4 En dépit de l'intérêt qu'il y aurait à reprendre ici l'analyse des Ménines de Vélasquez par Péquignot (1993), nous

pensons devoir y renoncer en raison des abondantes redites sur le sujet, depuis les travaux de Foucault, Stiker ou Baticle. Contentons-nous d'observer que ce type de lecture de l'œuvre n'a pas débuté avec nos contemporains. De toute évidence, la sociologie des œuvres ne fait ici que redécouvrir les analyses fort anciennes — et orientées selon le même point de vue — de la conférence de Fritz Saxl sur Vélasquez, donnée en 1942, et publiée un peu plus tard (Saxl, 1957: 313-319).

de connaissance du code ou la conformité des représentations par rapport à celui-ci). La question qui demeure en suspens est de savoir si de tels « codes de lecture iconique et plastique » existent, ou s'ils sont des chimères visant à justifier une interprétation arbitraire des œuvres. De la réponse à cette question découle le jugement que l'on doit réserver au programme de sociologie des œu-vres.

1. Deux modèles concurrents

L'œuvre, en tant qu'objet matériel, est certes assimilable à un message circulant entre l'artiste et le public. Mais la question demeure de savoir si les significations de l'œuvre d'art sont passibles d'une analyse en termes de communication (ce qui implique de faire l'hypothèse d'un code com-mun à l'artiste et au public). On abordera la question du « code » par un rappel touchant aux théories actuelles de la communication. Cette perspective conduit à mettre en regard deux mo-dèles concurrents, que l'on peut qualifier respectivement de « modèle communicationnel » et de « modèle inférentiel ».

1) Le modèle communicationnel

Ce premier modèle, issu de la théorie de la communication de Shannon et Weaver [1949], postule que les objets culturels assurent la transmission d'informations et de significations (messa-ges) entre un émetteur-source et un récepteur-destinataire. Toute communication suppose l'exis-tence d'un code qui dirige les opérations d'« encodage » (conversion du message en signal assurée par l'émetteur), et de « décodage » (conversion du signal en message assurée par le récepteur) (Shannon et Weaver, 1975: 48-50). Dans le cadre de la théorie de la communication, la perte d'information est imputable, soit aux erreurs d'encodage et de décodage, soit au « bruit » qui af-fecte tout canal de communication (pertes en ligne).

Trois disciplines principales (sémiologie, sociologie, anthropologie) ont été les vecteurs d'ap-plication de ce modèle à l'interaction sociale. Si nous laissons de côté le cas de la sémiologie, il convient de reconnaître qu'une des premières versions de ce transfert a été proposée sous le nom de « modèle de l'interaction humaine signifiante » (Sorokin, 1962). Les trois composantes de toute interaction humaine signifiante sont: les agents (l'artiste-source; le public-destinataire), les

signifi-cations (les normes et valeurs sur la base desquelles les agents interagissent), les véhicules (les œu-vres matérielles) (1962: 41-42). Trois phases affectent la vie de tout système culturel: la concep-tion, caractérisée par une combinaison originale de significations; l'objectivation des significations dans le véhicule correspondant à la phase d'encodage; la socialisation correspondant quant à elle au décodage des significations à partir du véhicule (1962: 537). Sorokin développe à la suite une analyse détaillée de chacune de ces phases. On regrettera que l'examen de la socialisation (1962: 563-570), focalisé sur la diffusion sociale des systèmes culturels, ne s'accompagne d'aucune ana-lyse des codes par lesquels les agents sont censés communiquer.

On retrouve ce modèle de la communication dans un texte très connu de l'anthropologue Edmund Leach (1976). Au début de ce livre il écrit: « Dans ce qui suit, je supposerai que tous les différents aspects non verbaux de la culture, comme les modes vestimentaires, le plan des villages, l'architecture, le mobilier, l'art culinaire, la musique, les gestes et les attitudes corporelles, etc. sont organisés en ensembles structurés de manière à contenir une information codée d'une manière analogue aux sons, aux mots et aux phrases d'une langue naturelle. Je fais donc l'hypothèse qu'il est légitime de parler de règles grammaticales [en ces domaines…] » (1976: 10). La structure élé-mentaire de la communication consiste dans la « transmission d'un message » entre un « émetteur » et un « récepteur » (1976: 11). Leach adhère de ce fait à l'idée que l'œuvre d'art de-vrait être analysée en termes d'encodage et de décodage de significations5. Si cette spéculation

débouche sur une classification intéressante des « indices » (signaux, signes, symboles, icones, etc.) elle n'ouvre pas droit à un examen des « codes » impliqués par la communication sociale. De tels codes restent, pour l'anthropologue, du domaine de l'hypothèse.

Ce modèle de la communication a reçu une si large audience dans les sciences de l'homme, que l'on peut aujourd'hui en percevoir la marque dans des textes qui ne font plus aucune réfé-rence explicite, ni à ses inventeurs, ni à ceux qui l'ont diffusé en sociologie et en anthropologie. Ce

5 Notons que l'indépendance des qualités psychologiques d'un objet vis-à-vis de ses caractéristiques matérielles servait

d'ossature, chez Kant, à la déduction du jugement de goût: « Dire que cette fleur est belle, c'est proclamer son droit à la satisfaction de chacun. Or ce qu'il y a d'agréable dans son odeur ne lui donne aucun droit, car elle plaît à l'un et fait mal à la tête de l'autre. Qu'en conclure sinon qu'on devrait regarder la beauté comme une propriété de la fleur-même […] Et pourtant, il n'en est rien. Car le jugement de goût consiste précisément à n'appeler une chose belle que d'après la qualité par laquelle elle s'accommode à notre façon de la prendre » (Critique du jugement, § 32).

modèle est devenu un « lieu commun » de la pensée que trahit notamment l'expression de « langage de l'art »6. La banalité de cette expression ne doit pas occulter qu'elle résulte d'une e

x-trapolation du modèle de la communication à des activités dont on ne sait toujours pas avec cer-titude si elles relèvent stricto sensu de cette conceptualisation7.

2) Le modèle inférentiel

Compte tenu des questions que soulève l'application du modèle de la communication à la sociologie de l'art, le modèle inférentiel avancé par Sperber et Wilson (1989) offre une hypothèse alternative séduisante pour expliquer la production et la réception de l'œuvre. Il met en évidence une insuffisance de la définition de la communication proposée par Shannon et Weaver: « Le mot communication sera utilisé ici dans un sens très large, incluant tous les procédés par lesquels un esprit peut en influencer un autre » (1975: 31). Il convient de voir que cette définition n'explicite pas le type d'« influence » exercée. L'ambiguïté provient de ce que je puis exercer une influence intentionnelle ou involontaire sur autrui. Le modèle inférentiel proposé par Sperber et Wilson

6 Voyez par exemple: N. Goodman, Langages de l'art [1968], C. Finch, Image as language (1969), A. Moles et E. Rohmer,

L'image, communication fonctionnelle (1980) — A. Moles a rédigé la préface de l'édition française de Shannon et Weaver (1975) —, S. Sontag, L'œuvre parle (1978), F. Garnier, Le langage de l'image au Moyen-Âge (1982), M. Martin, Le langage

cinématographique (1992). En architecture: J. Summerson, Le langage de l'architecture classique (1964), B. Zevi, Le langage de

l'architecture moderne (1973), C. Jencks, Le langage de l'architecture post-moderne (1977). Ces travaux nous ont habitué à per-cevoir l'art et l'architecture comme des « langages » munis de leurs propres « codes ». Pour une introduction à la critique dans le domaine de l'architecture, voir Boudon (1992: 10).

7 Ce courant — de même que les objections qu'il soulève — a des sources très anciennes. Ernst Gombrich (1962:

198) assumait partiellement une conception communicationnelle de l'art, mais, contrairement à certains épigones, il n'omettait pas de dire que la lecture d'une image, toujours ambiguë, exige du récepteur qu'il fasse un choix parmi plusieurs interprétations possibles. Ginzburg (1989: 254) rapporte le témoignage piquant d'un élève de Cassirer, S. K. Langer, qui s'était déjà clairement élevé contre une analyse communicationnelle de l'art: « Le concept de l'art comme une sorte de communication comporte certains dangers car, par analogie de langage, on s'attend naturellement à ce qu'il y ait communication entre l'artiste et son public, ce que je considère être une notion aberrante […] » Rappelons pour mémoire que le programme de ces historiens, tous proches d'Aby Warburg, consistait dans l'étude des survivan-ces de la tradition classique de l'Antiquité dans l'art médiéval et renaissant. Les œuvres étudiées obéissaient donc — contrairement à celles de l'art contemporain que certains prétendent soumettre au modèle de la communication — à des thèmes artistiques largement conventionnels. Il est surprenant que ce vieux débat soit aujourd'hui totalement oublié de ceux qui prétendent fonder une sociologie des œuvres.

(1989) s'inscrit dans le sillage des « théories de l'attribution » décrites en psychologie par Kelley et Michela (1980). Ces conceptions partagent une série de présupposés: 1) il n'existe pas de code, parce que tout objet peut être interprété de diverses manières; 2) la signification ne se trouve pas à l'intérieur de l'objet. Dans ces conditions, l'individu ne se livre pas à un décodage, mais à un cal-cul sur ce que signifie l'objet, sur la base d'« indices ». Le terme d'« inférence » est employé pour qualifier un comportement implicite tirant une conclusion à partir de prémisses. La différence entre un raisonnement et une inférence tient au seul fait que le raisonnement est explicite et pu-blic, alors que l'inférence est une activité privée.

Dans un article consacré au comportement gestuel — qui pose les mêmes problèmes de dé-finition en termes de communication — Wiener et al. (1972) avaient déjà insisté pour distinguer inférence et communication: « Les "signes" impliquent seulement un observateur faisant une infé-rence sur, ou assignant une signification à un événement ou à un comportement, alors que la "communication" implique (a) un système de signes socialement partagé c'est-à-dire un code; (b) un encodeur qui rende une chose publique au moyen du code; (c) un décodeur qui réponde sys-tématiquement à ce code » (1972: 186). Ainsi, le fait que Pierre voit soudain le ciel se charger de sombres cumulus est sans doute un « indice » de ce qu'il va pleuvoir; mais il serait absurde de prétendre que les cumulus (source) « communiquent » à Pierre (destinataire) cette information au moyen d'un code. Il n'existe ici ni source, ni destinataire, ni émetteur, ni récepteur, ni code, ni canal de communication. Ce que fait Pierre, c'est simplement de construire une inférence (plus ou moins judicieuse) à partir d'indices météorologiques comme le degré d'humidité, le nombre et le type de nuages. Les objets du monde naturel ne sont évidemment pas les seuls phénomènes à être des supports d'inférences. Supposons que Paul tape nerveusement sur la table… Son comporte-ment est peut être un « indice » de son irritation, mais je ne puis pas dire que Paul me « communique » son état d'irritation au moyen de gestes. Le but de la gestualité n'est pas toujours de communiquer une idée ou un sentiment à autrui (même si autrui peut à l'occasion faire des inférences correctes sur les mouvements et les attitudes du corps)8.

8 Goffman (1974) attire l'attention sur des situations qui relèvent du modèle inférentiel. Ainsi de l'anecdote du ps

y-chiatre rapportée par John Richman: « Au cours de son analyse, la malade, une schizophrène à tendances dépressi-ves gravement perturbée, se cacha derrière son seul vêtement, une couverture, si bien qu'on ne lui voyait plus que le sourcil. Nullement démonté, je repris la conversation là où nous l'avions laissée la dernière fois, et je notais les

altéra-Sperber montre que bien des situations relevant de la communication écrite ou verbale peu-vent être interprétées selon le modèle inférentiel. « Par son comportement communicatif, un communicateur aide de façon délibérée et manifeste son destinataire à inférer le contenu de la représentation mentale qu'il veut lui voir adopter » (Sperber, 1996: 204). On sait que la commu-nication écrite, par exemple, relève de codes partiels (orthographe, grammaire, etc.) Mais aucun code n'est évidemment en mesure de définir quelle valeur esthétique il faut attribuer à un assem-blage donné de lettres. Cette valeur résulte d'une inférence que nous construisons à partir d'indi-ces textuels, de ce que nous savons des licend'indi-ces autorisées par la langue et du monde en général. L'intérêt du modèle inférentiel est d'ébranler le slogan selon lequel « tout est communication », slogan relayé par une gamme d'expressions inexactes telles que: « mettre des idées sur le papier », « faire passer le message », « des paroles lourdes de sens », « le contenu d'un énoncé », etc. (1989: 11). Du point de vue inférentiel, de telles expressions doivent être tenues pour des métaphores vides9. Ce modèle, supposant qu'une inférence se construit toujours sur la base d'indices, rejoint la

sémiotique de Peirce (1958). Celui-ci est en effet à l'origine d'une classification dans laquelle l'in-dice se différencie de l'icone et du symbole par une connexion physique avec le référent, qui ré-cuse le principe de « coupure sémiotique » (univers des objets/univers des signes). Peirce écrit: « L'indice renvoie à l'objet qu'il dénote parce qu'il est réellement affecté par cet objet » (1958: § 2.248). Notons que ce statut particulier de l'indice a conduit un historien (Ginzburg, 1989: 139-180) à adopter un « paradigme indiciaire », proche du modèle inférentiel, et inspiré des méthodes d'enquête de Morelli, de Galton, de Freud et de Conan Doyle, l'auteur du célèbre Sherlock Hol-mes. Le fait que trois d'entre eux furent médecins porte à croire que la sémiologie médicale

tions de cette partie du corps, éloquente, mais seule visible, lesquelles altérations — froncements, contractions, haus-sements de surprise ou d'amusement, adoucissement de la courbe — indiquaient les changements de son humeur et de ses pensées. Mes conjectures se révélèrent correctes, car peu après […] elle confirma la façon générale dont j'avais deviné ce qui passait par l'esprit » (Goffman, 1974: 116-117).

9 Le détour de la sociologie de l'art par une (certaine) philosophie, qu'appelle de ses voeux Péquignot (1993: 230), est

responsable des mêmes décrochages métaphoriques où ce n'est plus le sociologue, mais l'œuvre d'art, qui pose les questions. Majastre tente ainsi de « définir une position de recherche qui confère à l'art un statut de partenaire épis-témologique de la sociologie en déplaçant l'interrogation portée sur l'œuvre ou ses conditions de production et de réception à la question posée par l'œuvre au monde, donc à la sociologie, en remplaçant la question, interne ou ex-terne, posée à l'œuvre par la question posée par l'œuvre [sic] » (in Majastre et Pessin, 1992: 9).

titue la référence obligée de ce paradigme. Ginzburg souligne parfaitement que ce modèle ne doit rien à l'idée de code10: « La capacité à reconnaître les défauts d'un cheval d'après ses jarrets, un

orage d'après le changement subit du vent, une intention hostile sur un visage qui s'assombrit, ne s'apprenait certainement pas dans les traités de maréchalerie, de météorologie ou de psychologie. Ces formes de savoir étaient en tout cas plus riches que n'importe quelle codification écrite » (Ginzburg, 1989: 165-166).

Recentrée sur la question de l'interprétation de l'œuvre, la différence essentielle entre le mo-dèle communicationnel et le momo-dèle inférentiel est que le second ne suppose pas l'homogénéité des inférences construites. Ce qui conduit à faire une dernière précision sur le modèle inférentiel. Si l'inférence s'appuie sur des indices, l'existence de lectures divergentes de l'œuvre peut être attri-buée au fait que chaque individu sélectionne des indices différents pour construire l'inférence. La multiplicité des indices potentiel est donc un facteur directement responsable de la variation des interprétations. Du point de vue théorique, on peut même reconnaître que le modèle communi-cationnel doit expliquer en quoi des interprétations de la même œuvre peuvent différer, alors que le modèle inférentiel doit plutôt s'attacher à rendre compte des limites de cette variation.

2. Le test des modèles

La présentation préalable de ces modèles autorise la formulation de deux hypothèses

10 On notera que je tire en cela une conclusion contraire à celle de Uzel (1997), qui propose une application du

« paradigme indiciaire » à la sociologie des œuvres. Je partage les doutes de l'auteur sur la « rigueur élastique » du paradigme indiciaire (Ginzburg, 1989: 179), et certaines de ses interrogations: « En transformant l'indice en symp-tôme, dont il s'agirait de dévoiler la signification cachée, la sociologie risque de retomber, et même d'aggraver, la dérive de l'interprétation herméneutique » (1997: 33-34). Mais il n'existe aucun moyen de faire disparaître ce risque en objectivant l'indice. L'indice résulte toujours d'une sélection et, sur la même œuvre, deux esprits sont toujours en droit de sélectionner des indices différents pour faire valoir des inférences différentes. Certains l'ont bien vu à propos de la « touche », de la « patte », de la « facture » ou de la « composition » qui constituent à première vue des « données de fait dont l'interprétation ne saurait être mise en cause puisqu'elles appartiennent au réel. Le fait que sélection et lecture sont entièrement soumises à l'arbitraire de l'énonciateur n'entre en aucune manière en ligne de compte… » (Lassalle in Moulin, 1986: 406). Invoquer le paradigme indiciaire signifie, ipso facto, renoncer à la lecture fermée d'une œuvre. C'est pourquoi on doit considérer que le paradigme indiciaire retire sa caution au programme de sociologie des œuvres, et non l'inverse.

concurrentes sur le programme de sociologie des œuvres:

H1: L'œuvre d'art se soumet au modèle communicationnel. L'artiste encode l'œuvre de significations, qui sont ensuite décodées par le public. Les interprétations de l'artiste et du public étant homogènes, la construction d'une interprétation indépendante est légitime (le programme de sociologie des œuvres est fondé).

H2: L'œuvre d'art se soumet au modèle inférentiel. L'artiste et le public construisent des inférences à partir d'indices. Les interprétations de l'artiste et du public étant hétérogènes, la construction d'une inter-prétation autonome risque d'être arbitraire (le programme est sujet à caution).

Ces deux hypothèses présentent l'avantage d'être, l'une et l'autre, falsifiables, car elles se soumettent à des critères de test d'une grande simplicité. Ces critères permettent de les départager selon que le code est explicite ou implicite.

Supposons tout d'abord que le code soit explicite. Si H1 est vraie (l'œuvre d'art se soumet

modèle communicationnel) on doit alors pouvoir expliciter le code de communication. Il est clair qu'un sociologue n'a nullement besoin d'enquêter auprès des automobilistes et des fabricants de signalisation routière pour parvenir à la conclusion que le feu rouge signifie l'arrêt. La connais-sance du code de la route suffit, et permet de faire l'économie d'une analyse interprétative du feu rouge. Il ne semble pas davantage nécessaire d'enquêter auprès des auteurs et des correcteurs pour apprendre que le signe marginal #/ signifie l'espacement de deux mots liés par erreur. Le code typographique garantit a priori l'homogénéité des réponses. Une première façon de s'assurer de la supériorité de l'hypothèse H1 sur l'hypothèse H2 consiste donc à établir l'existence d'un code

explicite. Chaque fois que l'on peut exhiber un tel code, on est sûr de pouvoir falsifier l'hypothèse H2 d'une activité inférentielle.

Supposons ensuite que le code soit implicite. Il n'existe pas de convention explicite fixant les manières de table ou la prononciation des mots. Il serait néanmoins absurde de prétendre que ces activités ne sont soumises à aucune règle. Il existe plusieurs façons de s'assurer de la présence d'un code implicite. Les activités relevant d'un tel code: 1) sont soumises à un apprentissage qui les rend occasionnellement manifestes; 2) induisent de la part d'autrui une correction adaptative du comportement lorsque celui-ci est jugé déviant; 3) témoignent d'une variabilité extrêmement li-mitée au regard des combinaisons possibles (il n'est pas rare de voir un gaucher dresser la table en

inversant la position du couteau et de la fourchette; il est plus rare de voir une personne placer les couverts dans le verre ou sous l'assiette). On peut s'assurer d'un code implicite toutes les fois que l'on peut exhiber des preuves d'une correction adaptative ou que l'on peut établir la faible varia-tion des comportements. L'hypothèse H2 d'une activité inférentielle peut être écartée. Mais, dans

tous les cas, le code ou la convention peuvent être explicités a posteriori. La norme selon laquelle la fourchette doit être placée à gauche et le couteau à droite est tenue pour implicite. Mais les traités de savoir-vivre rendent cette connaissance explicite. D'une façon assez comparable, la pro-nonciation française des lettres « ch » [∫], relève d'un code implicite. Mais un traité de phonétique peut évidemment rendre cette convention explicite.

La mise en regard de ces deux hypothèses ouvre tout d'abord à quelques remarques prélimi-naires. Il est un fait frappant que les auteurs assimilant la production et la réception de l'œuvre d'art à un phénomène de communication soit contraints de postuler l'existence des codes. Si de tels codes étaient explicitables, il serait inutile d'en faire l'hypothèse: il suffirait de renvoyer le lec-teur au code réel qui régit l'activité étudiée (le code typographique n'a pas a être postulé: il suffit de l'exhiber). Or, la sociologie de l'art n'a jamais présenté de code explicite de lecture des œuvres, pas plus qu'elle n'a tenté d'en proposer une reconstruction. Les auteurs qui souscrivent à l'idée d'un code doivent reconnaître qu'ils sont dans l'incapacité d'en fournir des preuves d'existence, ce qui rend évidemment l'hypothèse H2 plus suspecte. L'absence de code explicite a une

consé-quence: la falsification des hypothèses se réduit alors aux critères de test des codes implicites (cor-rection adaptative et/ou homogénéité des interprétations).

L'un de ces deux critères peut être rapidement écarté. Il est en effet aisé de reconnaître que, et même en ce qui concerne les formes d'art les plus académiques, le public n'est jamais tenu de faire une lecture conformiste de l'œuvre d'art. La raison de cela est évidente: les musées ne sont pas des lieux où les individus sont contraints d'expliciter publiquement leurs interprétations: au contraire, ce sont des lieux où le silence est fortement valorisé. Étant privée, l'interprétation de l'œuvre échappe alors à toute possibilité de correction adaptative.

L'existence de codes implicites de lecture des œuvres ne peut donc être établie que sur la base du dernier critère de test. L'homogénéité des interprétations — ou tout au moins la faible variabilité de celles-ci — est une condition nécessaire pour que le programme de sociologie des œuvres soit logiquement consistant. Nous testerons maintenant cette hypothèse sur deux

exem-ples pris dans le champ des arts plastiques. Cette sélection n'a pas pour objectif de servir de base à une extrapolation abusive à toutes les formes artistiques (mes compétences m'interdisent de me prononcer sur le statut d'une sociologie des œuvres littéraires ou musicales). Mais les résultats de cette analyse montrent que, l'idée de code étant sujette à caution dans les arts plastiques, il serait utile que d'autres recherches en précisent la pertinence dans d'autres champs artistiques.

3. Premier exemple: Daniel Buren11

Dans une étude relevant explicitement du programme de sociologie des œuvres, Ancel (1996) tente d'interpréter l'outil visuel utilisé par Buren. À propos des rayures verticales d'une lar-geur invariable de 8,7 cm ± 0,3 cm elle écrit: « [1] La bande ne fait que renforcer l'aspect impo-sant physiquement, politiquement et idéologiquement des bâtiments désignés. [2] Cependant, dans la conception de l'espace de Buren, l'immensité est d'abord à chercher dans l'espace interne du bâtiment. L'exploration se fait dans la profondeur temporelle du bâtiment. [3] Les rayures de Buren agissent comme des brèches. La brèche est à la fois rupture et ouverture. Ces rayures rom-pent une continuité. Elles donnent accès à une profondeur » (1996: 75, 113). Trois thèmes, donc, qui méritent d'être examinés un à un.

[1] « La bande ne fait que renforcer l'aspect imposant, physiquement, politiquement et idéologiquement du bâtiment désigné ». Cette idée soulève la question du rapport de l'œuvre à son support contextuel. Elle se heurte au fait que les supports utilisés par l'artiste sont extrême-ment variés. Dans les affichages sauvages de Buren, les rayures apparaissent sur des murs de la ville où elles côtoient des affiches publicitaires ou des annonces de spectacle. Ces bâtiments-supports n'ont simplement aucun caractère marquant. Les rayures qui apparaissent sur le store du

11 Cet exemple peut être retenu en raison du volume de publication de l'artiste: les Écrits totalisent à eux seuls près de

1500 pages de texte en prise directe sur les œuvres. Par ailleurs, le fait que l'œuvre de Buren soit déjà au centre d'une étude de sociologie des œuvres (Ancel, 1996) n'est pas essentiel au propos. La même démonstration aurait pu être conduite à partir des textes de critiques. C'est pourquoi nous laisserons dans l'ombre la propension de l'auteur — sur laquelle il y aurait beaucoup à dire — à interpréter les œuvres de Buren, Sarkis et Boltanski, à partir des textes de Bachelard (1996: 165) ou du Dictionnaire des symboles de Chevalier et Gheerbrant (1996: 150, 158) contesté, par les spécialistes mêmes du symbole, pour son fixisme sémantique. Nous négligerons cet aspect de la méthode associée à la sociologie des œuvres.

restaurant Chez Georges (1974) ou sur les Voiles-Toiles des Optimistes du lac Wannsee (1975) sem-blent également étrangères à toute mise en scène d'un pouvoir politique. Quant aux Deux plateaux de la Cour d'honneur du Palais-Royal (1986), on sait qu'ils ont été accueillis très diversement par la critique. Le projet a été rejeté à l'unanimité moins trois voix par la Commission nationale des Monuments historiques (Buren, 1991, 3: 290), et certains critiques n'ont pas manqué de poser la question du caractère subversif de l'œuvre: « Le caillebotis, l'asphalte […], n'avez-vous pas le sen-timent de faire de la provocation par un choix de matériaux "non nobles", dans un site autant chargé d'histoire? » (1991, 3: 141). Les commentaires de Buren suffisent à lever toute équivoque sur la fonction présumée des rayures à renforcer la solennité du lieu: « J'installe généralement mon travail dans les endroits où il m'est permis de le faire […] Si je faisais un travail dans les égouts, pourquoi pas demain? ça m'intéresserait autant que le Palais-Royal » (1991, 3: 122). L'ar-tiste était manifestement engagé dans une autre perspective. Il n'y a peut-être pas, dans Deux pla-teaux, la dimension critique des travaux antérieurs à 1968, mais l'idée d'une mise en scène du pou-voir politique est tout aussi sujette à caution, ne serait-ce que parce que Buren récuse le nom im-propre de « colonnes » (que leur a donné le public). Les « cylindres » ne portent rien (1987: 81).

[2] Les rayures induisent le sens de la « profondeur temporelle ». Cette interprétation peut trouver un écho dans des travaux tels que les Trois passages du Musée de Zagreb (1974) ou la Dia-gonale pour un lieu du Magasin de Grenoble (1986). Encore faut-il noter que, dans ces œuvres, les rayures ne font que souligner un effet induit par le dispositif architectural (les panneaux perpendi-culaires à l'axe du déplacement suivent les travées de la charpente métallique). Dans les autres cas, l'idée d'une « profondeur temporelle » est absente des interventions de Buren. Cette inter-prétation se trouve d'ailleurs en contradiction avec celle avancée par la critique d'art. Francblin (1987) positionne les rayures de Buren dans le sillage de L'Atelier rouge de Matisse (1911), de la Composition avec lignes de Mondrian (1917) et du Carré blanc sur fond blanc de Malévitch (1918), car toutes ces œuvres ont en commun d'annuler l'illusion du volume et la profondeur perspective. Elle écrit: « Faire retour au geste de Cézanne, le prolonger, consiste donc à aplatir encore davantage les pommes sur la toile jusqu'à les neutraliser » (1987: 27). Sans vouloir accentuer la dissymétrie entre ces deux interprétations, on constatera que la lecture de Francblin est appuyée sur certains écrits de l'artiste (1971). Buren y reconnaît un rôle inaugural à Cézanne dans l'histoire de la peinture occidentale, parce qu'il fut l'un des premiers à s'intéresser à la surface plane qui abolit la

profondeur perspective.

[3] les rayures de Buren sont une réflexion sur le thème de la « brèche […] à la fois rupture et ouverture ». « La rayure peut être comprise comme une déchirure de l'espace » (Ancel, 1996: 113). Cette lecture, qui peut valoir pour le Pavillon français de la Biennale de Venise (1986) où les rayures laissent apparaître un fond de briques rouges, est loin de constituer une base d'interpréta-tion des intervend'interpréta-tions de Buren. Il serait hasardeux de croire que le thème de la « rupture » a quelque pertinence à rendre compte de l'Exposition d'une exposition, à la Documenta V (1972), où l'artiste se contente de créer une tension entre le motif de rayures verticales et celui de rayures horizontales du drapeau américain de Jaspers Johns. On ne voit pas davantage en quoi l'idée de « brèche » s'appliquerait à la toile de store à rayures de la marquise du restaurant Chez Georges (1974). Buren ne fait d'ailleurs aucune mention du thème de la « brèche », de la « rupture » ou de la « déchirure ». Enfin, la critique d'art s'écarte de cette lecture discontinuiste. « X se présente, dans sa totalité, comme une voie de passage. Chaque bande (monochrome) est un lieu médiateur qui ne fonctionne que dans sa relation à une autre » (Francblin, 1987: 31).

Les rayures renforcent-elles le prestige des lieux de pouvoir ou sont-elles politiquement sub-versives? Induisent-elles le sens d'une profondeur (temporelle) ou fonctionnent-elles « en aplats » en annulant toute illusion de profondeur perspective? Constituent-elles un système de rupture ou un système de médiation? Il n'incombe pas au sociologue de déterminer laquelle de ces interpré-tations est la vraie, laquelle est la fausse. Il lui faut en revanche constater que ces interpréinterpré-tations sont contradictoires. C'est-là un indice sûr de la variabilité des interprétations, et, partant, de la supériorité de l'hypothèse H2 selon laquelle il n'existe en art, ni code, ni communication.

Il y a plus. Ancel admet que « l'installation n'est plus une question de contenus » (1996: 94) mais persiste à vouloir attribuer un sens intrinsèque aux rayures. Et ce qui vaut pour la rupture, l'ouverture et la déchirure vaut encore pour l'expression de vitesse. L'auteur écrit: « Lorsque nous voyons dans une peinture une série de bandes parallèles, automatiquement l'impression de vitesse nous est donnée. Buren effectue la liaison bande-vitesse » (1996: 75). Le mot « automatique-ment » suggère un lien naturel et permanent entre le signe et la signification. L'échec à construire de telles interprétations s'explique aisément par le caractère contextuel du travail de Buren. La tentative visant à dégager une signification en-soi se heurte aux écrits de l'artiste, qui cherche de-puis le début à confronter les rayures avec un support, « quitte à ce qu'on prenne le support pour

la forme » (1987: 25). Les rayures n'ont pas de sens intrinsèque; elles ne se donnent pas comme un signe à interpréter.

Elles opèrent dans un contexte: « Et pendant ce temps, l'outil visuel rayé, matériau à pro-prement parler infini, traverse les espaces et les contextes les plus disparates, permet de rendre sensible des lieux différents, des échelles différentes grâce à un espacement blanc-couleur-blanc… toujours identique à lui-même et ce, quelles que soient sa position et sa situation » (Buren, 1988: 5). Il ne faut donc pas s'étonner que certains critiques aient adopté la position extrême consistant à refuser toute interprétation des rayures (c'est le cas de Robert Mahoney)12. Mais si les rayures

n'ont pas de sens, il reste possible d'étudier les contextes dans lesquels elles apparaissent. Selon l'occasion, Buren met son motif en relation avec les bandes du drapeau américain (Exposition d'une exposition, Kassel: Documenta V, 1972), les rayures de la toile de store (Paris: Restaurant Chez Georges, 1974) ou bien le motif connu en architecture sous le nom de denticules (Following and been followed, New York: Peter Nadin Gallery, 1978). Il le rapproche des pals d'un oriflamme (In the wind, in the water, Aspen, 1980), des laies de tapisserie (Limited time only, Toronto, 1981), des « piquets de fouille » (Deux plateaux, Paris: Palais-Royal, 1986) ou encore des lignes typographiques (Exposition Leetsorii de John Knight, 1987). La structure de l'inférence est toujours identique:

1) soit un élément contextuel rayé (lato sensu) 2) soit le motif de rayures verticales blanches et colorées 3) le motif et l'élément contextuel sont mis en contact ——————————————————— 4) il y a confusion entre le motif et le contexte

Mais l'inférence reconstruite ne peut exercer aucune contrainte, ni aucune correction adap-tative, sur celles faites par les critiques d'art ou le public. Ainsi, personne ne saurait me faire re-noncer à l'inférence selon laquelle: (a) les rayures des Voiles-Toiles du lac Wannsee (1975) font écho aux rayures des pulls marins; (b) les rayures découlent du tissu rayé vu au marché Saint-Pierre — référence qui est, elle, justifiée par les propos de l'artiste (Buren, 1987: 12). Mais on ne voit pas, pour autant, comment l'une de ces inférences pourrait être promue au rang d'une « interprétation sociologique ».

4. Deuxième exemple: Ieoh Ming Pei

On ne saurait faire endosser à Charles Jencks, critique d'architecture britannique, le point de vue de la sociologie des œuvres. Ses textes jettent toutefois une lumière sur ce que l'on est en droit attendre de l'application de ce programme à cet art. Dans un livre consacré aux récents dévelop-pements d'une architecture « néo-moderne », Jencks (1990) s'attarde sur le sens de la Pyramide du Grand Louvre, conçue par l'architecte sino-américain Ieoh Ming Pei. Il propose de reconnaître cet édifice comme une « pyramide égyptienne en plein Paris ». Le critique britannique poursuit: « Les Égyptiens, dit-on en plaisantant, sont irrités par le blasphème de Pei. Pour se venger, ils vont enclore les pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos dans une reproduction du Louvre en verre, dessinée par Kenzo Tange… Cette réaction est une réponse typique au blasphème. Quand l'État se gonfle d'orgueil, les gens sont prêts à crever l'abcès. Le sobriquet favori que les Parisiens donnent à leur chef révéré est Mitterramesis Ier, et des caricatures de son visage émacié apparaissent souvent comme celles de quelque pharaon mégalomane » (Jencks, 1990: 189). On doit admettre, à la décharge de l'historien britannique, qu'il existait des chances pour que Pei ait été influencé par les riches collections du Département des Antiquités égyptiennes. Pourtant, telle n'est pas l'image génératrice de ce projet. L'architecte s'en est défendu:

« On a prétendu que j'avais imité l'Egypte. C'est faux. Vous savez d'où vient l'idée? Des jardins de Le Nôtre… Eh bien! dans toutes ses compositions, vous retrouverez le même motif: un carré divisé en quatre par ses diagonales, c'est-à-dire, vue en plan, une pyramide. Considérez donc la pyramide comme une construction paysagère et non architecturale, et comme une illustration du génie de votre pays » (Pei, 1993).

L'idée de l'architecte fut d'effacer les espaces muséographiques en sous-sol, car « [La pyra-mide] constitue le geste final et visible d'une "architecture ensevelie" » (Pei in Biasini, 1989: 24). En surface, ne devait apparaître que le tracé paysager « à la française », traité en verre de sorte que la pyramide interfère le moins possible avec les façades de Lescot et Lefuel. L'effet, on le sait, a partiellement échoué en raison de la résille qui dut finalement soutenir les panneaux de verre (1900 m2 de surface vitrée, soit un poids propre de 105 tonnes) et en raison de la difficulté à

miner les oxydes de fer du verre (qui lui donnent une teinte verdâtre). Quoiqu'il en soit, le socio-logue doit ici se borner à reconnaître le profond décalage entre les interprétations du critique et celles de l'architecte, les unes visant le hiératisme et le pouvoir absolu; les autres, l'idéal de trans-parence. La collecte d'autres témoignages ne ferait que renforcer la thèse d'une forte variabilité des interprétations. En atteste la polémique qui naquit sur la pyramide dès que les projets de l'ar-chitecte sino-américain pour le Grand Louvre furent connus. L'affaire débuta avec la manchette de France-Soir du 24 janvier 1984 titrant: « Le nouveau Louvre fait déjà scandale »13. Des adve

r-saires du projet comparèrent alors la pyramide à une « Maison des morts », à « un entonnoir », évoquant tour-à-tour cet objet tout droit sorti de « Disneyland » ou d'un « Luna Park » (Biasini, 1989: 26). Paradoxalement, la presse ne fit aucune allusion à l'idée directrice de Pei, selon laquelle la pyramide s'inspire de la géométrie des jardins de Le Nôtre.

La plupart des interprétations de cet édifice ont certes une connotation péjorative (y compris celle de la pyramide égyptienne), mais aucune ne peut être dénoncée comme relevant d'une infé-rence illégitime. On note en effet une similitude formelle évidente entre la pyramide égyptienne et celle de Pei, et les sobriquets qu'elle a suscité ne sont pas davantage arbitraires.

L'absence de concordance vient de ce que les critiques n'ont pas construit leur interprétation sur la base des mêmes indices. Alors que la « pyramide égyptienne » retient l'indice d'un volume possédant des arêtes, l'image de l'« entonnoir » néglige complètement cet indice (la suppression des arêtes assimile la pyramide à un cône). Le sens ironique de cette image pourrait provenir de la comparaison de la pyramide à l'entonnoir renversé que les fous sont sensés porter en couvre-chef: « Mitterrand est-il fou de retenir un tel projet? » L'assimilation du Louvre à Disneyland en fournit une autre preuve. Disneyland abrite des modèles réduits de monuments célèbres, et c'est ici le

tout ce qui restait à interpréter. Mais elles fuyaient toute forme d'interprétation » (Mahoney in Buren et al., 1993: 84).

13 L'évolution de la polémique fut suivie sur un échantillon représentatif de 1000 personnes (méthode des quotas),

auxquelles les enquêteurs de l'institut Louis-Harris posèrent les questions suivantes: « Pour éclairer ces installations [muséographiques], il a été prévu de construire une pyramide de verre qui servira d'entrée principale du musée. Avez-vous entendu parler de ce projet de pyramide? » Oui/Non: 48%/50% (avril 1985), 60%/39% (juin 1986). « Au total, êtes-vous, vous-même, plutôt favorable ou plutôt opposé à cette pyramide? » Plutôt favorable/Plutôt op-posé: 49%/34% (avril 1985), 56%/28% (juin 1986). L'opinion publique a basculé entre ces dates.

changement d'échelle qu'on a voulu railler14. Alors que les idées de la « pyramide égyptienne » ou

de la « Maison des morts » n'ont pas retenu la réduction d'échelle, les images de Disneyland ou de Luna Park ont manifestement considéré qu'il s'agissait d'un indice saillant du projet. Enfin, le verre, comme matériau, n'est retenu comme indice que par Jencks. On sait pourtant que le projet a suscité des discussions publiques sur le degré de transparence visé (l'épaisseur des panneaux de verre [21 mm] et la structure, composée de barres et de câbles d'acier inoxydable, risquant de minimiser cette transparence). La variation des interprétations est donc directement liée à la mul-tiplicité des indices retenus. On peut écrire la base commune des inférences comme suit:

1) l'élévation de l'édifice est un triangle isocèle

2) le plan de l'édifice est un carré divisé par ses diagonales 3) l'édifice est de petite taille (h = 20,90 m, b = 34,20 m) 4) la partie émergée de l'édifice est de verre

————————————————————— x?

5) l'édifice est inspiré des jardins de Le Nôtre (2+4) 6) l'édifice est une pyramide égyptienne (1+2) 7) l'édifice est digne de Disneyland (1+2+3) 8) l'édifice est un entonnoir (1+3)

On remarquera que, si aucune des inférences (x) n'est une élucubration gratuite, puisque chacune retient un ou plusieurs indices saillants de l'édifice (1, 2, 3, 4), elles n'en demeurent pas moins différentes.

5. Conclusion

L'analyse des interprétations proposées par les artistes, les critiques et les sociologues de l'art montre déjà — à une échelle très restreinte — l'extrême potentiel de variation des interprétations d'une œuvre. Les lectures divergentes des rayures de Daniel Buren et de la pyramide de Ieoh Ming Pei suffisent à l'établir. D'autres études, concernant l'architecture notamment, pourraient en

14 La pyramide du Louvre est en effet plus petite que celle de Khéops. La première mesure 20,90 m de hauteur et

apporter la confirmation15. La variabilité des interprétations constituant le critère de test des deux

modèles concurrents, le résultat obtenu invalide l'idée d'un « code de lecture ». Personne ne détient les clefs du code. Si le modèle de la communication n'est pas en mesure d'expliquer la variation des représentations de l'œuvre, le modèle inférentiel offre, en regard, de sérieuses garanties pour in-terpréter la construction de telles interprétations: 1) il rend compte immédiatement de leur po-tentiel propre de variation (les inférences n'ont pas à être coordonnées a priori); 2) il montre que les inférences sur l'œuvre, pour diverses qu'elles soient, ne sont pas pour autant arbitraires: la varia-tion des interprétavaria-tions dépend de la sélecvaria-tion et de la combinaison des indices.

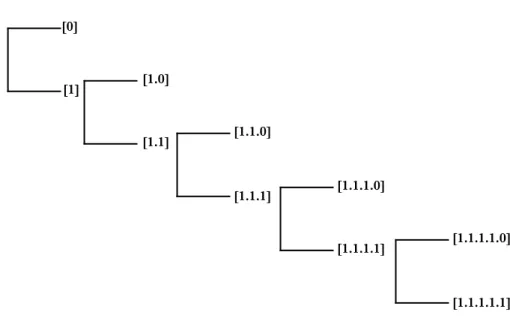

La progression que nous avons suivie peut être résumée par un arbre dichotomique, compa-rable à celui de La République de Platon (Tableau 2). Il partage les hypothèses notées [0]-[1] à [1.1.1.1.0]-[1.1.1.1.1]. Sur cet arbre, toutes les hypothèses de la forme […0] et l'hypothèse [1.1.1.1.1] ne peuvent pas être simultanément fausses. Mais si les promoteurs de la sociologie des œuvres renoncent explicitement aux possibilités [0] et [1.0], et si les hypothèses [1.1.1.0], [1.1.1.1.0] et [1.1.1.1.1] sont invalidées, alors le programme de sociologie des œuvres est in-consistant. En effet, la seule hypothèse valide [1.1.0] énonce que les interprétations sociologiques autonomes sont nécessairement arbitraires et subjectives. Ces interprétations tombent dans le piège que Péquignot cerne parfaitement: « Comment à partir de l'œuvre ne pas tenir un discours purement et simplement "délirant", sans aucun "garde-fou"? » (1993: 233), sans lui-même appor-ter de réponse convaincante à cette question. Le crédit de telles inappor-terprétations provient de ce qu'aucune recherche précise sur les limites de l'interprétation « sociologique » n'a été entreprise par les promoteurs de la sociologie des œuvres.

15 Je pense en particulier aux représentations du Terminal TWA du Kennedy Airport de New York, construit par

Saarinen (Raynaud, 1998a: 44), celles de la Tour Eiffel, ou bien encore celles de Ronchamp de Le Corbusier, pour laquelle on ne compte pas moins de 18 lectures différentes (étude à paraître, désormais: D. Raynaud, Cinq Essais sur

l’architecture. Paris, 2002). Dans tous ces cas, il n'y a pas de correspondance entre les interprétations de l'architecte et celles des critiques d'art ou du public.

[0] [1] [1.0] [1.1] [1.1.0] [1.1.1] [1.1.1.0] [1.1.1.1] [1.1.1.1.0] [1.1.1.1.1]

[0] la sociologie ne parle pas de l'œuvre : sociologie des producteurs ou des récepteurs [1] la sociologie parle des œuvres

[1.0] l'interprétation n'est pas autonome : sociologie de la production / réception [1.1] l'interprétation est autonome

[1.1.0] il n'existe pas de code ou de convention : l'interprétation autonome est arbitraire [1.1.1] il existe un code

[1.1.1.0] le code est explicite : on peut alors l'exhiber [1.1.1.1] le code est implicite

[1.1.1.1.0] les interprétations sont publiques : le code entraîne une correction adaptative [1.1.1.1.1] les interprétations sont privées : elles doivent être relativement homogènes

Tableau 2 : Arbre dichotomique des hypothèses

Ce programme de sociologie des œuvres (déjà invalidé par les critères de test qui viennent d'être d'explicités) se heurte en outre à une difficulté interne. Le sociologue désireux de suivre la voie de ce programme est souvent conduit à pratiquer le grand-écart entre des propositions mu-tuellement contradictoires. Nous reprendrons ici le livre de Péquignot (1993), dont certains passa-ges stigmatisent le caractère auto-réfutant du programme. Deux exemples, l'un périphérique, l'autre plus central, en témoignent:

1) L'auteur n'élucide pas le rapport contradictoire qui pourrait résulter du rapprochement de deux de ses positions, savoir: que « L'œuvre d'art, alors, serait le lieu d'émergence d'une vérité » (1993: 211), cependant que « Le sociologue n'a pas la prétention de dire la vérité d'une œuvre,

fut-ce la vérité sociale ou sociologique » (1993: 95). Si l'œuvre d'art est porteuse d'une vérité, on ne voit pas pourquoi la sociologie des œuvres devrait se résoudre à la taire. Au contraire, si le so-ciologue n'a pas la prétention de dire la vérité d'une œuvre, on voit mal l'intérêt qu'il y peut y avoir de postuler que l'œuvre est porteuse de vérité. Ce rapport devrait être absolument élucidé.

2) L'auteur ne perçoit pas davantage le caractère auto-réfutant d'une entreprise qui consiste à postuler un « code de lecture de la peinture » (1993: 33), pour ensuite avouer qu'« Il ne s'agit pas de tomber dans l'exercice d'un intérêt douteux qui consiste à chercher dans chaque œuvre "les clefs" qui permettraient de trouver pour chaque élément son "sens" ou sa "signification" uni-voque […] La vie de l'interprétation, dit-il, c'est de croire qu'il n'y a que des interprétations » (1993: 96). L'ouverture indéfinie de l'interprétation — idée à laquelle on doit souscrire sur les exemples de Buren et de Pei — sape les bases mêmes du programme de sociologie des œuvres. Ce rapport au code devrait faire l'objet d'une clarification.

Les inconsistances logiques liées à l'application du programme de sociologie des œuvres aux arts plastiques, ne signifient pas que la sociologie de l'art doive définitivement renoncer à parler de l'œuvre. Cela veut dire simplement que le sociologue n'a, pour l'instant, aucun argument sé-rieux sur la base duquel il pourrait envisager de parler de l'œuvre dans un cadre différent de celui de la sociologie de la production et/ou de la réception artistique.

Bibliographie

S. Alpers, L'Atelier de Rembrandt, Paris, Gallimard, 1991.

P. Ancel, Une Représentation sociale du temps. Étude pour une sociologie de l'art, Paris, L'Harmattan, 1996.

F. Antal, Florence et ses Peintres. La peinture florentine et son environnement social, Saint-Pierre-de-Salerne, Gérard Monfort éditeur, 1991 [1947].

H. S. Becker, Les Mondes de l'art, Paris, Flammarion, 1988 [1982].

E. Biasini et al., Le Grand Louvre: métamorphoses d'un musée, Paris, Electa-Moniteur, 1989. Ph. Boudon, Introduction à l'architecturologie, Paris, Dunod, 1992.

P. Bourdieu et A. Darbel, L’Amour de l’art. Les musées et leur public, Paris, Éditions de Minuit, 1966.

P. Bourdieu, Disposition esthétique et compétence artistique, Les Temps modernes, 295, 1971, pp. 1345-1378. D. Buren, Repères, VH 101, 1971, 5, pp. 28-39.

D. Buren, Rebondissements, Bruxelles, Daled et Gevaert, 1972.

D. Buren, Photos-souvenirs 1965-1988, Villeurbanne, Art édition, 1988.

D. Buren, Les Écrits, 1965-1990, Textes réunis par J.-M. Poinsot, Bordeaux, capcMusée d'art contemporain, 1991. D. Buren, et al., Peinture. Emblèmes et références, Bordeaux, capcMusée d'art contemporain, 1993.

J.-C. Chamboredon, Production symbolique et formes sociales, Revue française de Sociologie, 27, 1986, 3, pp. 505-529. G. Dechaux et A. Ducret, Une sociologie des œuvres est-elle possible? Recherches sociologiques, 19, 1988, pp. 129-132. A. Ducret, L'utopique et l'hétérotopique, de l'Art minimal au Land art, Recherches sociologiques, 19, 1988, pp. 239-255. P. Francastel, Études de sociologie de l'art, Paris, Gallimard, 1970.

P. Francastel, Peinture et Société, Paris, Denoël, 1977 [1951]. C. Francblin, Daniel Buren, Paris, Art Press, 1987.

C. Ginzburg, Mythes, Emblèmes, Traces. Morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1989. E. Goffman, Les Rites d'interaction, Paris, Éditions de Minuit, 1974 [1967].

E. H. Gombrich, L’Art et l’Illusion. Psychologie de la représentation picturale, Paris, Gallimard, 1996 [1962]. A. Hauser, The Sociology of Art, London, Routledge and Kegan Paul, 1982 [1974].

N. Heinich, La Gloire de Van Gogh, Paris, Éditions de Minuit, 1991.

N. Heinich, Pourquoi la sociologie parle des œuvres d'arts et comment elle pourrait en parler, Sociologie de l'art, 10, 1997, pp. 11-23.

N. Heinich, Le Triple Jeu de l'art contemporain, Paris, Éditions de Minuit, 1998. C. Jencks, The New Moderns, London, Academy Edition, 1990.

H. H. Kelley et J. L. Michela, Attribution theory and research, Annual Review of Psychology, 31, 1980, pp. 457-501. B. Latour et A. Hennion, L'art, l'aura et la distance selon Benjamin, Cahiers de médiologie, 1, 1996a, pp. 235-241.

B. Latour, B. et A. Hennion, Objet d'art, objet de science. Note sur les limites de l'anti-fétichisme, Sociologie de l'art, 6, 1996b, pp. 7-24.

E. Leach, Culture and Communication, Cambridge, Cambridge University Press, 1976. J.-L. Le Moigne, Les Épistémologies constructivistes, Paris, PUF, 1995.

J.-O. Majastre et A. Pessin, éds., Art et Contemporanéité, Colloque de Grenoble, 28-30 novembre 1991, Bruxelles, La Lettre volée, 1992.

D. Milo, Le phénix culturel: de la résurrection dans l'histoire de l'art, Revue française de Sociologie, 27, 1986, 3, pp. 481-503.

R. Moulin, Le Marché de la peinture en France, Paris, Éditions de Minuit, 1967.

R. Moulin et al., Les Architectes. Métamorphoses d'une profession libérale, Paris, Calmann-Lévy, 1973. R. Moulin, J.-C. Passeron et al., Les Artistes, Paris, La Documentation française, 1985.

R. Moulin, éd., Sociologie de l'art, Colloque international de Marseille, 13-14 juin 1985, Paris, La Documentation fran-çaise, 1986.

E. Panofsky, Essais d'iconologie, Paris, Gallimard, 1967 [1939].

C. S. Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 8 vols., Cambridge, Harvard University Press, 1958. B. Péquignot, Pour une sociologie esthétique, Paris, L'Harmattan, 1993.

B. Péquignot, La querelle des œuvres, in L'Art contemporain en question, Paris, Galerie nationale du Jeu de Paume, 1994, pp. 155-170.

B. Péquignot, Editorial, Sociologie de l'art, 10, 1997, pp. 7-10.

D. Raynaud, Architectures comparées, Marseille, Éditions Parenthèses, 1998a. D. Raynaud, L'Hypothèse d'Oxford, Paris, PUF, 1998b.

F. Saxl, Lectures, London, Warburg Institute, 1957.

C. E. Shannon et W. Weaver, Une Théorie mathématique de la communication, Paris, Retz, 1975 [1949]. P. A. Sorokin, Society, Culture and Personality, New York, Cooper Square, 1962.

D. Sperber et D. Wilson, La Pertinence, Paris, Éditions de Minuit, 1989. D. Sperber, La Contagion des idées, Paris, Odile Jacob, 1989.

J.-P. Uzel, Pour une sociologie de l'indice, Sociologie de l'art, 10, 1997, pp. 25-51.

L. Weiner, January 5-31 1969, Catalogue d'exposition, New York, Seth Siegelaub, 1969.

L. Weiner, Specific and General Works, traduction de J.-M. Poinsot, Villeurbanne, Le Nouveau Musée / Institut d'Art contemporain, 1993.