.:\/37

//

333

Université de Montréal

Le Renseignement dans un système international en transition, 1991-2001:

Une étude des réformes du Renseignement contemporain

Par

Jean-Philippe No1

Département de Science Politique Faculté des Arts et des Sciences

Mémoire présenté à la faculté des études supérieures En vue de l’obtention de grade de

Maître ès sciences (M. Sc.) en science politique

Avril 2006

u5(

Université

de Montréal

Direction des bïblïothèques

AVIS

L’auteur a autorisé l’Université de Montréal à reproduite et diffuser, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, et exclusivement à des fins non lucratives d’enseignement et de recherche, des copies de ce mémoire ou de cette thèse.

L’auteur et les coauteurs le cas échéant conservent la propriété du droit d’auteur et des droits moraux qui protègent ce document. Ni la thèse ou le mémoire, ni des extraits substantiels de ce document, ne doivent être imprimés ou autrement reproduits sans l’autorisation de l’auteur.

Afin de se conformer à la Loi canadienne sur la protection des renseignements personnels, quelques formulaires secondaires, coordonnées ou signatures intégrées au texte ont pu être enlevés de ce document. Bien que cela ait pu affecter la pagination, il n’y a aucun contenu manquant.

NOTICE

The author of this thesis or dissertation has granted a nonexclusive license allowing Université de Montréal to reproduce and publish the document, in part or in whole, and in any format, solely for noncommercial educational and research purposes.

Ihe author and co-authors if applicable retaîn copyright ownership and moral

rights in this document. Neither the whole thesis or dissertation, nor substantial extracts from it, may be printed or otherwise reproduced without the authors permission.

In compliance with the Canadian Privacy Act some supporting forms, contact information or signatures may have been removed from the document. While this may affect the document page count, it does flot represent any Ioss of content from the document.

Université de Montréal faculté des études supérieures

Ce mémoire intitulé

Le Renseignement dans un système international en transition, 1991-2001:

Une étude des réformes du Renseignement contemporain

Présenté par:

Jean-Philippe No1

A été évalué par un jury composé des personnes suivantes:

Jean-Philippe Thérien Président-rapporteur Marie-belle Zahar Directeur de recherche Miche! fortman Membre du jury

SOMMAIRE

Le système international a subi de profonds changements durant la décennie 1991-2001. Cette période est délimitée, d’une part, par la fin des hostilités Est-Ouest et, d’autre part, par les attentats du 11 septembre 2001. Une fois le socle de la bipolarité fissuré, de nouveaux acteurs internationaux se sont propulsés au devant de la scène internationale. Leur rôle, bien que non négligeable pendant les années de Guerre Froide, a pris une ampleur et une configuration encore jamais vues jusqu’alors. Cette nouvelle donne obligeait les experts à revoir leur appréciation des

relations internationales et à réfléchir les notions de sécurité en de nouveaux termes.

L’incertitude, qu’entraînait ce système en transition, décuplait de façon exponentielle. Afin de ne pas devenir victime de cette incertitude, il devenait nécessaire de repenser l’importance de l’information dans le domaine de la sécurité, de trouver de nouvelles façons de l’accumuler efficacement et de l’analyser à la lumière du nouvel environnement. Des responsabilités accrues et dorénavant vitales incombaient donc aux services de renseignement, organisations de première ligne responsables de l’accumulation et l’analyse de l’information.

Ces services faisaient désormais face à de nouveaux défis particuliers à cette décennie de transition : l’effritement de l’État, la recrudescence des avancés technologiques, etc. Cette période de mutation des relations internationales portait en son sein même la métamorphose du système qui avait donné naissance aux services de renseignement tels que nous les connaissons aujourd’hui. Désormais, il ne leur suffisait plus de maintenir un équilibre précaire par une comptabilité militaire face à l’adversaire d’autrefois mais il leur incombait maintenant d’identifier et de connaître les adversaires latents et potentiels. Il fallait maintenant connaître au delà de leurs capacités, leurs intentions. La transition s’opérait d’un « Renseignement de guerre» vers un « Renseignement de paix ».

Ceci dit, le but du présent travail est de prouver que les services de renseignement ne se sont pas adaptés adéquatement à cette période de changement. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette incapacité. L’étude qui suit se penche sur une approche en particulier. Nous étudierons les liens

étroits qui existent entre les services de renseignement et leur environnement international. Nous sommes de l’avis que la nature de ces interactions explique les métamorphoses subies par les organisations de renseignement ainsi que leur incapacité à s’adapter ce nouvel environnement.

Pour arriver à nos fins, nous utiliserons plusieurs outils conceptuels afin de pouvoir apprécier ces changements et en identifier leurs conséquences. Dans un premier temps, nous tenterons de décrypter les relations internationales des années 1990 et leurs conséquences sur les responsabilités des services de renseignement. Nous étudierons ensuite deux grands stratèges, Sun Tzu et Carl von Clausewitz, qui nous permettront de mieux comprendre les enjeux auxquels ont fait face les services de renseignement au cours du XXe siècle. Ces auteurs apportent des lumières nécessaires à l’entendement de notre sujet. Dans un dernier temps, nous utiliserons la théorie des jeux pour mettre en lumière l’interaction qui existe entre les relations internationales et les services de renseignement. Cet outil conceptuel nous permettra de bien comprendre le lien étroit et l’incidence que chacun a sur l’autre. Il est également important de mentionner que dans les prochaines pages, nous tenterons d’éclaircir aux moyens de théories un sujet qui dans son essence est secret et qui ne peut être compris qu’en tenant compte de son enchevêtrement avec les relations internationales.

TABLE DES MATIÈRES

Page d’identification du jury.ii

Sommaire iii

Table des matières y

Liste des graphiques et des tableaux viii

Remerciements ix

Lexique x

CHAPITRE UN

L’ADAPTATION DU RENSEIGNEMENT AU NOUVEAU CONTEXTE

INTERNATIONAL : UN NOUVEL ANGLE D’ÉTUDE 1

A—Objet: La fin d’une ère : à la recherche de nouveaux repères 1

1 —Le nouveau contexte international et ses impacts

Le Renseignement, un domaine de mutation 4

B—Problématique : Changer, est-ce possible? Comment et à quel prix ‘ 7

1 — Les facteurs de changements $

2— Le Renseignement: certains principes incontournables 12

3 — La prépondérance des Etats-Unis 14

4—Un survol de la littérature 16

5 —Notre apport à l’édifice de la connaissance 20

C—Comment comprendre la relation entre le Renseignement et

les relations internationales : les outils méthodologiques 24

1 — l’effritement de l’État-nation 25

2— Interaction : théorie des jeux et « acteur et système » 26

3 — La puissance 27

4 - Nos sources d’informations 29

5—Lesthéories 30

CHAPITRE DEUX

HISTOIRE DE LA DIALECTIQUE RENSEIGNEMENT / RELATIONS

INTERNATIONALES PENDANT LA SECONDE MOITIÉ DU

xxe

SIECLE : LA VISION DE DEUX GRANDS STRATÈGES 33

A— Le lien entre Renseignement et relations internationales

appréciation du degré d’intégration 33

B—Le lien entre les relations internationales dans la seconde partie

du XXe siècle t la vision de deux grands stratèges 37

C— $un Tzu : maître de l’illusion 39

D— Clausewitz : la négation du Renseignement 49

CHAPITRE TROIS

THÉORIE DES JEUX: UN OUTIL POUR COMPRENDRE

LE RENSEIGNEMENT 65

A— Le contexte international et la théorie des jeux 65

1 —Qu’est ce que la théorie des jeux 7 66

B— La théorie des jeux et le Renseignement 71

1 —Pendant la Guerre froide 71

C —La fin de la Guerre Froide : nouveau jeu, nouveau Renseignement...$O

D—Quel nouveau jeu et pourquoi 7 $2

1 —la technologie $ une nouvelle variable qui a des effets

sur le système 90

E— Quelles ont été les conséquences sur le Renseignement7 91

f —Une conclusion : quelques réserves sur la théorie des jeux7 94

CONCLUSION 99

LISTE DES GRAPHIQUES ET DES TABLEAUX

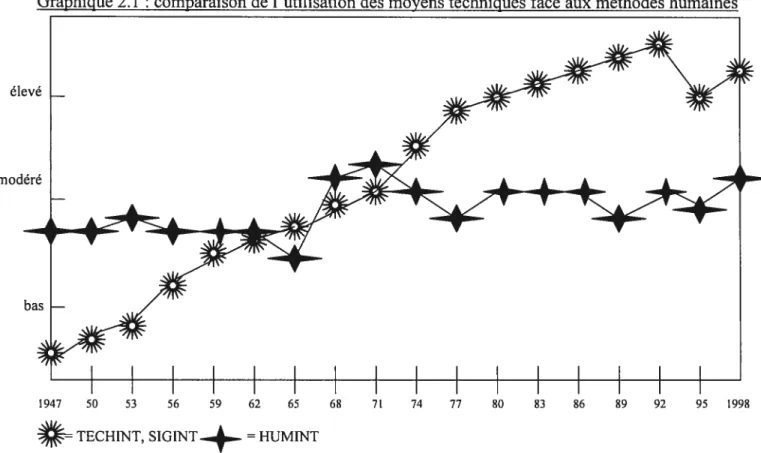

Graphique 2.1:

comparaison de l’utilisation des moyens techniques face aux méthodes humaines 43

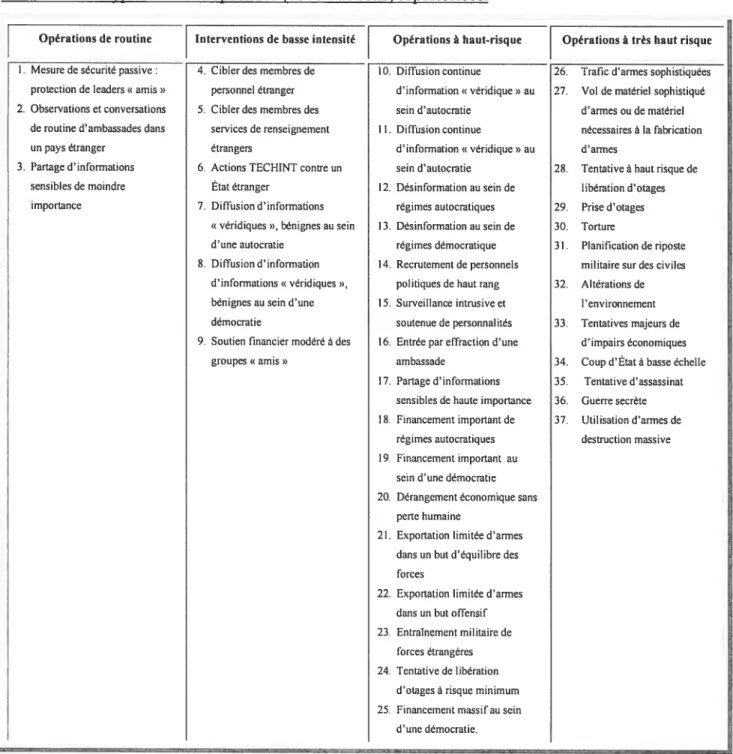

Tableau 2.1

type d’actions spéciales (covert actions) répertoriées 52

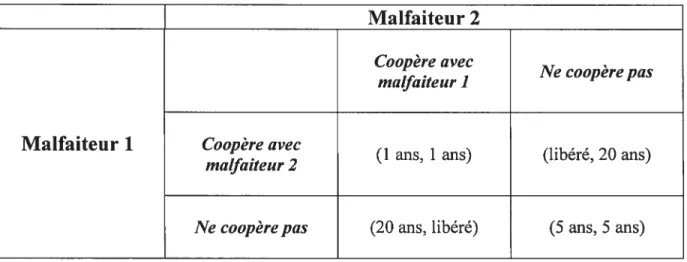

Tableau 3.1

dilemme du prisonnier 73

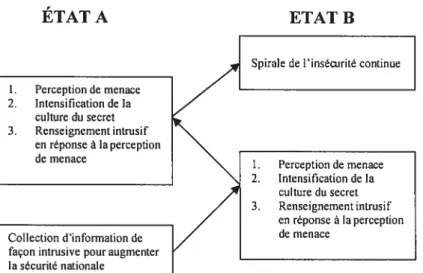

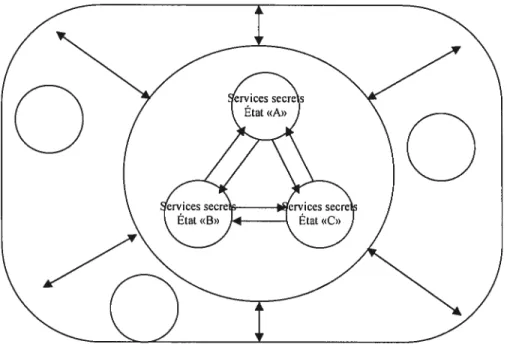

figure 3.3

dilemme de sécurité attribuable au Renseignement $6

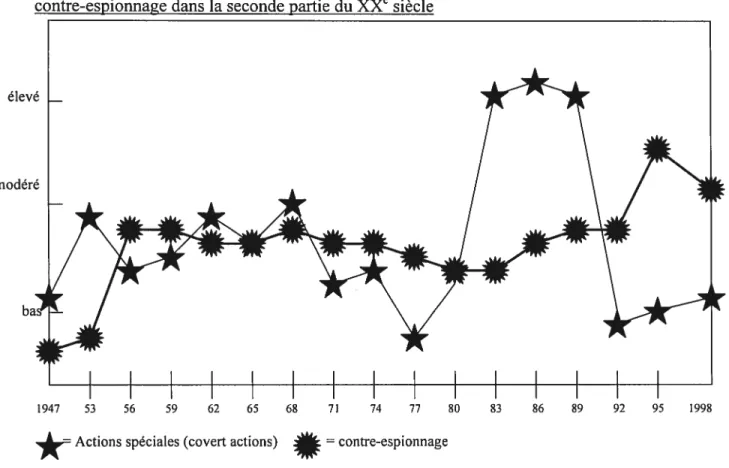

Graphique 3.1:

évolution de l’utilisation des actions spéciales (covert actions)

et des activités de contre-espionnage dans la seconde partie du XXe siècle 8$

Figure 3.2:

REMERCIEMENTS

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui m’ont supporté dans ce projet de recherche, ces personnes qui ont cm et qui m’ont encouragé soit par leurs bons mots, par leurs encouragements où par leurs commentaires. Pendant cette merveilleuse aventure j’ai eu la chance d’être entouré d’amis, de membres de ma famille et de professionnels du domaine des relations internationales et du Renseignement.

Bien que je sois le seul responsable des erreurs qui auraient pu survenir dans ce travail, je dois partager le succès avec des gens qui ont cru en moi et qui m’ont accompagné, même dans les moments de découragement.

J’aimerais particulièrement remercier le Professeur Bertrand Badie qui a répondu à mes questions avec patience et génie. Nos discussions ont enrichi mon travail de façon unique et ont grandement contribué à développer ma pensée quand celle-ci était encore floue. J’étends ces remerciements à Monsieur Claude Moniquet et Eric Denécé, qui ont été si généreux de leur temps et de leur expertise. J’ai eu la chance de découvrir bien plus que matière à réflexion auprès d’Eric, j’ai découvert une véritable amitié. Bien sûr, je n’aurais pu réussir sans les conseils toujours judicieux de mon directeure de mémoire, Marie-Joelle Zahar.

Je ne saurais conclure ces remerciements sans parler de mes parents, qui m’ont toujours encouragé dans tous mes projets, même les plus téméraires, et qui ont été les premiers à me donner les outils nécessaires pour mener ce défi, et bien d’autres, à leur heureux dénouement. Finalement, Zora, qui a lu plus que quiconque le manuscrit en me poussant à aller toujours plus loin et à me dépasser constamment. A l’heure qu’il est, elle doit connaître les lignes qui suivent par coeur. A tous les autres que je n’ai pas nommés, je ne vous oublie pas, merci

LEXIQUE

SIGINT— signal intelligence.

Aussi «Renseignement électronique» Le Renseignement électronique est conduit au niveau stratégique par des services spécialisés. Il touche tous les types de transmissions électroniques, y compris la transmission de téléphone cellulaires, les transmissions de données, etc. Une composante importante du «Renseignement électronique est la détection, l’identification et la localisation des sources électromagnétiques adverses.

HUMINT—Human Intelligence

Catégorie de Renseignement tirée de l’information collectée et fournie par des sources humaines. Le HUM1NT a l’avantage de la pénétration dans des enceintes exclusives et fermées, où les moyens de renseignement techniques n’ont pas d’accès. Souvent présenté, après le 11 septembre 2001, comme la solution aux problèmes de terrorisme, l’HUMTNT présente un certain nombre de faiblesses. Son problème majeur est l’imprécision des renseignements recueillis, qui peut être le fait d’une mémoire défaillante ou de la désinformation.

OPINT— Open Intelligence

Renseignement obtenu par l’analyse de document accessible au grand public. Il est souvent recoupé avec d’autres informations, elles secrètes, pour avoir une représentation entière d’une situation donnée. Avec la multiplication des documents officiels accessible par les «voies officielles », le renseignement de source ouverte a pris un véritable essor.

Opérations spéciales—Covert Operations

Opérations conduites par des forces spécialement introduites, équipées et organisées contre des buts stratégiques ou tactiques, afin d’atteindre des objectifs militaires, politiques, économiques, ou psychologiques nationaux. Ces opérations peuvent être menées en périodes de paix ou d’hostilités. Elles peuvent appuyer des opérations conventionnelles ou peuvent être exécutées de manière indépendante, si l’engagement des forces conventionnelles est peu approprié ou impossible.

Traité ABM

Le traité ABM (anti balistic missile) conclu en 1972 entre l’URSS et les Etats-Unis, puis confirmé par la Russie et les Etats de l’ex-URSS, est le fondement du désarmement et de la non-prolifération nucléaires. Il est implicitement respecté par les trois autres puissances atomiques déclarées, la Grande-Bretagne, la france et la Chine. Les signataires s’engagent à ne pas déployer ou édifier une base destinée au déploiement de système de missiles anti-missiles stratégiques ou intercontinentaux. Ils ne procéderont pas à la mise en place ou à des essais de lanceurs d’interception multiple de missiles. Ils ne développeront ni ne testeront ou déploieront des systèmes ABM ou leurs composantes, sur mer, dans les airs ou dans l’espace. Ils s’engagent à ne pas transférer à d’autre Etats ou de déployer hors de leur territoire des systèmes ABM ou leurs composantes.

SALT I etSALI II

Ces discussions débouchent éventuellement sur une série de négociations en 1969 connues sous l’acronyme SALI, pour leur nom anglais Strategic Arms Limitation Talks, ou les négociations sur la limitation des armes stratégiques. S’achevant en 1972, les négociations produisent une multitude d’accords sur le déploiement, la diffusion et la croissance des arsenaux nucléaires des deux pays, les Etats-Uniset l’URSS, ainsi que des ententes sur la dissuasion de développements d’ogives nucléaires par d’autres pays. Des conventions adoptées, le traité sur la limitation des systèmes de missiles anti-balistiques (Anti-Balistic Treaty) fut l’accord principal de SALT

En 1979, après une deuxième ronde de discussions américano-soviétiques, le traité SALT II fut signé le 1$ juin. Tandis que le traité ABM mit l’accent sur les installations nucléaires terrestres, le traité SALT II limita le nombre de lance-missiles et de bombardiers stratégiques. En contraste avec son prédécesseur SALI I, le traité SALI II n’entra jamais en vigueur. En opposition de l’invasion soviétique de l’Afghanistan, le président américain Jimmy Carter retira le traité lors des discussions de ratification dans le Sénat américain. Malgré ceci, les Etats-Unis se sont portés à suivre les limitations proposées dans le traité.

IMINT—Imagery Intelligence

Renseignement issu de l’exploitation d’images optiques ou électroniques. L’IMINT est l’une des composantes du Renseignement Technique (TECHNT). Il comprend dans une large mesure le traitement des images issues de la reconnaissance aérienne et satellitaire.

CHAPITRE UN

L’ADAPTATION DU RENSEIGNEMENT

AU NOUVEAU CONTEXTE INTERNATIONAL:

UN NOUVEL ANGLE D’ÉTUDE

A - Objet: ta fin d’une ère : à ta recherche de nouveaux repères

La décennie qui sépare la fin de la Guerre froide et les attentats du 11 septembre 2001 marque une brisure historique cette période a été une ère de transition, une époque charnière entre deux systèmes internationaux. Le système bipolaire s’est écroulé laissant place à un système hybride, multicentrique dans lequel la plupart de nos repères se sont avérés désuets. La notion même de puissance, essentielle à la compréhension des relations internationales était sérieusement remise en question et réévaluée.1 Du jour au lendemain, le monde a été confronté à une nouvelle réalité. L’avènement de nouveaux paradigmes nous a obligé à ré-apprivoiser le domaine à travers une nouvelle grille d’analyse l’État avait perdu sa primauté, la menace était désormais diffuse et s’articulait autour d’acteurs restés jusqu’alors dans l’ombre des grandes puissances.2 Cette énergie a convergé et s’est matérialisée à travers l’avènement du terrorisme international avec les conséquences redoutables qu’on lui connaît aujourd’hui. La question reste entière : les responsables de la sécurité des grandes puissances avaient-ils compris l’importance de cette période, en avaient-ils saisi les ramifications, les subtilités et les enjeux? Avaient-ils su s’adapter au nouveau monde qui prenait forme sous leurs yeux? L’analyse qui suit apportera des débuts de réponses à ces différentes questions.

Sur ce sujet, nous recommandons l’ouvrage de Bertrand Badie L‘impuissance de la puissance, fayard, 2004, 293 pp.

2

Badie, Bertrand, Smouts, Marie-Claude, Le retournement du monde: sociologie de la scène internationale, Presse de Sciences Po et Dalloz, 3emcédition, 1999, p 65-103.

Avec l’effondrement de l’Union soviétique les paradigmes sécuritaires se transformaient.3 Des forces paradoxales émergeaient. La première accélérait le processus d’intégration transétatique. Elle unissait les citoyens par delà des frontières. L’autre, tout au contraire, favorisait l’émergence de groupes infra étatiques spécifiques à une culture, religion, région, etc. L’État était pris en étau entre cette tendance supra-étatique et ces forces sub-étatiques. Une remise en question s’imposait

afin de façonner cet environnent incertain et volatile en un contexte favorable à l’ordre et à la stabilité : profiter de cette brisure historique pour promouvoir une paix durable. Plusieurs ont vu en cette période la «fin de l’histoire », une nouvelle chance pour la paix, la coopération et

l’entraide internationales. Même les analystes les plus pessimistes ont cru percevoir une lueur d’espoir quand ils ont assisté à la fin subite des hostilités entre des belligérants pour lesquels la réconciliation semblait définitivement vouée à l’échec. Cette euphorie a laissé place aux théories les plus optimistes. Depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, jamais la prépondérance du néo-réalisme n’avait été remise en question d’une façon aussi sérieuse.5 Comme l’écrit l’expert en sociologie des relations internationales Bertrand Badie à propos de l’école réaliste,

Nul doute que ce premier exercice moderne de la puissance sut faire école, mais les décalages sont aujourd’hui trop importants pour que le modèle ne vacille point

[...J.

Ce conservatisme de puissance connut le même succès pendant la guerre froide et tout au long du processus de détente même obsession de l’intangibilité des frontières, même illusion souverainiste, même culte de l’équilibre, même myopie qui condamnait les diplomates à ne pas voir les peuples et les sociétés derrière les États.6Nous avons pu observer, depuis lors, une accélération de la complexification de l’ordre mondial7: la démultiplication des acteurs, leur nature hétérogène, la réorganisation des rapports de force ainsi que les changements des moyens utilisés et des fins visées ont rendu la revitalisation d’anciennes théories, voire même l’élaboration de nouvelles nécessaires.8 Les

Voir par exemple, Barber, Benjamin. “Jihad vs McWorld”, Atiantic Monthly, volume 273, no 3, 1992, pp. 53-65.

Huntington, Samuel, “The Clash of Civilisation”, foreign Affairs, volume 72, no3, 1993, pp 22-49. fukuyama, Francis, “The End ofHistoty”, The National Interest, no 16, 1980, pp. 3-17.

Russett, Bruce, Grasping the Democratic Peace: Princiotes for a Post-CoId War World, Princeton University Press, New-Jersey, 1993, pp 3-16.

6

Badie, Bertrand, L ‘impuissance de la puissance, Fayard, 2004, pp 24-25.

Badie, Bertrand, Smouts, Marie-Claude, Le retournement dii monde: Sociologie de ta scène internationale, Presse de Sciences Po et Dalloz, 3eme édition, 1999, 238 pp.

Badie, Bertrand, Smouts, Marie-Claude, Le retournement du monde: Sociologie de la scène internationale,

experts se sont vite rendus compte que ce nouveau système hybride était beaucoup plus nébuleux que celui qui le précédait. Certains l’ont même qualifié de «nouveau désordre mondial » L’émergence après la fin de la Guerre froide de ce nouveau « désordre mondial », cette nouvelle

«anarchie» rendait l’élaboration de théories capables d’expliquer les relations internationales et d’en anticiper les effets beaucoup plus ardue.’° Certains ont vite commencé à regretter le système bipolaire dans lequel, à tout le moins, une certaine cohérence semblait exister.11 Les paramètres de la sécurité devaient être révisés afin de recadrer avec la réalité mondiale de l’époque. Pour reprendre les mots du professeur Bertrand Badie,

La Guerre froide a eu un prix considérable en muselant les sociétés, en dissimulant le changement social derrière le jeu de la puissance, en entravant les nouveaux acteurs sociaux, en réduisant toute la dynamique internationale au seul discours et aux seules pratiques de la puissance, elle a retardé la satisfaction des besoins d’intégration sociale internationale, elle a transformé les retards de développement en aubaine pour les plus forts et les plus riches, elle s’est jouée des décalages de cultures, elle a paralysé le multilatéralisme. En un mot en flattant la puissance dans le court terme, elle a préparé un contexte qui devait conduire à sa dévalorisation puis à sa vulnérabilité.12

Selon l’expression de Robert Gates, ancien directeur de la CIA de 1991 à 1993, il existe sept sources de «nouveau désordre mondial » : les dangers inhérents à l’écroulement d’un empire nucléaire ; l’émergence d’une multitude de conflits nationalistes, ethniques, tribaux, claniques; la prolifération d’armes de destruction massive ; l’instabilité qui accompagnera l’agonie des pays encore communiste, le nombre croissant des Etats déliquescents ; la montée en puissance du fondamentalisme religieux ; la propagation des réseaux de crimes organisés. Voir Gates, Robert, Renseignement, la Communauté internationale et le nouveau désordre mondial, Défense Nationale, avril 1996, no 4, pp 152-160.

10

Kaplan, Robert, “The Corning Anarchy “,Atlantic Monthly, volume 273, no 2, 1994, pp 403-475.

11

Mearsheimer, John, “Why we Will Soon Miss the Cold War”, dans Richard K. Befts, dir., Confiiez’ after the Cold War. MacMillan Publishing, 1994, pp 44-61.

12

J - Le nouveau contexte international et ses impacts: le Renseignement, un domaine en

mutation

Dans ce contexte ambigu et rempli d’incertitudes l’information joue désormais un rôle primordial.13 En plus du changement systémique engendré par la fin de la Guerre Froide, les années 1990 nous ont plongés en plein âge de l’information.’4 Nous considérons que la puissance permet à un acteur A d’imposer sa volonté à un acteur B. Donc les années 1990 ont revitalisé les «moyens » de puissance. Avec la fin de la menace nucléaire Est-Ouest et l’émergence de l’âge de l’information, la puissance se définit non plus exclusivement en terme de capacité de production de masse, comme ce fut le cas pendant l’ère industrielle, mais également en termes de gestion — accès et analyse — de l’information.’5 Il existe désormais une quête

constante pour garder «the information edge ».16 Le défi est d’identifier l’information pertinente parmi une quantité effarante de données et de la traiter en temps et en lieu opportuns. Le jeu international consiste désormais à se procurer des informations vitales et à empêcher l’adversaire d’obtenir de tels renseignements. Cette dynamique détermine plus que jamais l’avantage stratégique. Dans un monde où l’information circule de plus en plus librement et dans lequel les arcanes sont constamment recherchées, les secrets deviennent de plus en plus éphémères.’7 La chasse à l’information se doit donc d’être perpétuelle, et inversement, on doit accorder beaucoup plus d’attention à la protection d’informations sensibles. Alors, il paraît nécessaire d’analyser les ramifications de ce nouvel environnement sur les instruments à la fois responsables de notre sécurité, du recueil et du traitement de cette information précieuse : les services de renseignement.’8

13 françois-Bertrand Huyghe, L ‘ennemi à l’ère numérique, Presses Universitaires de France, 2001,216 pp. 14

Nous pouvons ici citer en exemple la théorie de Joseph Nye, Sofi Power, élaboré pendant les années 1990.

15

Voir Toffler, Alvin, Le choc du fin’ur, traduit de l’anglais par Sylvie Laroche et Solange Metzger, Deno1, 1971, 539 pp. etToffler, Alvin, Tise thirdwcwe, lete édition, Bantam Books, 1980, 519 pp.

16

Voir Nye, Joseph S. et William A. Owen, “America’s Information Edge”, Foreign Affairs, volume 75, no. 2, 1996, pp.2O-36.

17

Huyghe, François-Bertrand, L ‘ennemi à l’ère numérique, Presses Universitaires de France, 2001, p 88.

lB

Bruce Berkowitz et Allan Goodman nous montrent bien qu’il existe un lien étroit entre les services spéciaux et l’information. Voir Berkowitz, Bruce D. and Allan Goodman, Best Truth: Intelligence in tise Information Age, Yale University Press, 2000, 193 pp.

Il est vital d’étudier ces services et leur évolution pendant la période transitoire 1991 - 2001.

Certains se demanderont l’intérêt d’une telle démarche. Alors que les réformes les plus importantes depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale dans le domaine de la sécurité prennent forme suite aux attentats du 11 septembre, il est important de se pencher sur la période qui a posé les jalons de ces changements drastiques, d’identifier les différents facteurs responsables de la métamorphose des services de renseignement. En effet, les

[...j «trois glorieuses» (1989, 1990,1991) ont ainsi bouleversé l’architecture géopolitique de notre planète

[...]

l’extraordinaire mutation des grands équilibres politiques, militaires, sociaux et économiques ainsi que l’apparition d’autres foyers de déstabilisation imposent plus que jamais [...j d’accorder une primauté à la fonction «renseignement» []19Il est évident que ces services sont parmi les premiers touchés par toutes ces mutations internationales créées par la complexification et l’accélération des échanges. Après tout, dans un monde où l’information s’avère vitale, les services de renseignement sont les services bureaucratiques les mieux organisés pour faire face à l’incertitude d’un monde de plus en plus ambivalent. Dans un contexte aussi flou que celui que marque la décennie 1991-2001, dans une époque où les secrets d’autrui sont vitaux, comprendre la relation entre le système international et ces organisations « secrètes » étoffera les idées déjà explorées par les spécialistes des études de sécurité. Et pour cause, cet appareil étatique fait face de façon directe aux changements internationaux modelés par l’effritement endémique de l’État-nation2° ainsi que par la multiplication et la diversification des échanges internationaux.21 Parce que ces services jouent un rôle de première ligne dans ce nouveau contexte «à moins que le Renseignement soit compris de façon exhaustive, les agences de renseignement d’un pays donné, faisant face à de nouvelles cibles et de nouvelles priorités, peuvent perdre de vue l’essence même de leurs responsabilités. Ceci est particulièrement vrai dans ce monde post-soviétique. ».22 Les services spéciaux sont la

Kien, Michel, Le renseignement de l’an 2000, Défense Nationale, octobre 1995, no 10,p29.

20

Selon Thomas F. Troy l’émergence du Renseignement tel que nous le connaissons aujourd’hui trouve ses racines dans l’avènement de l’état moderne, alors une métamorphose de l’Etat entraîne sans conteste un changement radical de la nature du Renseignement. Voir Troy, Thomas F., “The “Correct” Definition of Intelligence”, The International Journal of Intelligence and CounterinteÏligence, volume 5, no. 4, hiver

1991-1992, pp. 433-454.

21

Badie, Bertrand, Smouts, Marie-Claude, Le retournement du inonde: Sociologie de la scène internationale, Presse de Sciences Po et Dalloz, 3emeédition, 1999, p. 65-103.

22

Traduction libre: « unless intelligence is properly understood, the country’s intelligence agencies, faced with changing targets and priorities, may lose sight oftheir proper task. This is essentially true in this post soviet

première ligne de défense des citoyens face aux menaces nationales et internationales. Un décalage entre la réalité internationale et les positions adoptées par les agences de renseignement place donc le citoyen dans une position de vulnérabilité accrue. Pour cette raison, il est effectivement vital de savoir de quelle façon le Renseignement s’est adapté à son nouvel environnent afin de pouvoir en évaluer l’efficacité.23 Un manque de cohérence dans ce domaine a un prix élevé: les intérêts nationaux, et ultimement la sécurité des citoyens, comme l’a démontré l’incapacité des services américains à prévoir la nucléarisation de l’Inde et du Pakistan et les attentats du 11 septembre 2001 entre autres.

Le Renseignement marque un pont entre la diplomatie et le militaire.24 En effet, le Renseignement comporte un volet de négociation, d’accumulation et d’analyse d’informations. Ce n’est pas une coïncidence que le personnel diplomatique soit souvent composé d’agents secrets, déclarés ou non. L’une des grandes particularités du Renseignement est qu’il intervient sur les informations qu’il accumule et analyse. Les services secrets renferment à la fois une branche passive et une branche opérationnelle. Donc, parallèlement à l’accumulation d’information, une fonction beaucoup plus opératoire donne une dimension militaire à ces services. Les deux aspects sont regroupés sous l’égide du Renseignement parce que dans plusieurs situations, ces deux branches sont indissociables. Ainsi, l’étude du Renseignement peut conjuguer les paradigmes à la fois de la diplomatie et du militaire, souvent perçus comme antinomiques, inconciliables. Ces deux mondes gagnent à être compris par l’intermédiaire du Renseignement.

En adoptant cette vision mitoyenne, il est nécessaire de conceptualiser le Renseignement non pas comme une entité limitée à accumuler et analyser de l’information mais plutôt comme ayant un rôle actif sur la scène internationale, altérer la donne en faveur d’un parti.25 Ses interventions sur la scène mondiale façonnent donc le système ainsi que l’interaction des États au sein de ce

world». Voir Troy, Thomas F., “The “Correct” Definition of Intelligence”, The International Journal of

Intelligence and Counterintelligence, volume 5, no. 4, hiver 1991-1992), pp. 433-454, p 454.

23

Shulsky, Abram N., Suent Warfare. Understanding the World of Intelligence. Brassey’s, 1991. pp 1-9.

24

Nous vous référons ici à la défmition dans Shulsky, Abram N., Silent Warfare. Understanding the World of Intelligenc Brassey’s, 1991. p 1.

25

Selon les experts, sa mission ne se limite pas à l’accumulation et l’analyse d’information, l’un des piliers sur lequel le Renseignement repose, selon Abram N. Shulsky, est I’ « action secrète > qui est entreprise pour

altérer les événements internationaux en faveur d’un partie. Voir Shulsky, Abram N., Suent Warfare. Understauding the World ofIntelligence, Brassey’s, 1991. pp 73-97.

dernier. Puisque les États tentent, par l’intermédiaire de leur service secret, de reconfigurer les mécanismes internationaux, leur étude est impérative afin de comprendre l’architecture internationale, les relations de pouvoir.

B-Problématique : changer: est-ce possibte ? Comment et à quet prix?

Le but de la présente étude est d’évaluer la capacité d’adaptation du Renseignement à de nouveaux environnements et d’apprécier par le fait même la transition de ses méthodes pour évaluer et contrer les nouvelles sources de menaces. Nous évaluerons surtout ses limites théoriques et structurelles ainsi que les moyens pris pour les réformer. Il sera argumenté tout au long de cette recherche que la doctrine du Renseignement a largement échoué face aux nouveaux défis engendrés par la fin de la Guerre froide. Il a failli en ne trouvant pas les moyens de s’adapter au nouvel environnement international, voire même en prenant des positions contreproductives. Cette période a mis en relief des lacunes intrinsèques de ces organisations définies pendant la Guerre froide. La réorganisation des relations internationales nécessitait une revitalisation en profondeur du Renseignement; cette transition abrupte a ébranlé les fondements théoriques et conceptuels déjà ténus d’organisations dépassées par les événements. L’ampleur de cet échec s’est malheureusement traduite en une remise en question de la pertinence même du Renseignement dans un contexte où il devenait plus que nécessaire. Il est cependant important de se demander si les lacunes exposées ont été générées par des blocages administratifs, politiques ou encore s’ils étaient intrinsèques au nouveau système émergeant.

1 -Les facteurs de changement

La mission du Renseignement, telle que pratiquée par les grandes puissances internationales suite à la chute du Mur, a subi une réorientation profonde. L’objet de leur attention a changé. Il a passé d’une attention quasi exclusive orientée vers l’Union Soviétique à un élargissement de ses priorités. Ces nouveaux centres d’intérêts ont eu comme effet de revitaliser à la fois les méthodologies d’accumulation d’information et les méthodes d’intervention. Même le volet analytique des services s’est vu remis en cause. L’expertise d’autrefois se révélait inefficace face à son nouveau mandat. Ces transitions sont survenues pour quatre raisons, toutes opérant de façon simultanée et convergente

Premièrement, comme il a été mentionné plus haut, la réorganisation du système suite à l’effondrement de l’environnement bipolaire a eu une incidence importante sur la mission du Renseignement. Les cibles se sont, du jour au lendemain, multipliées de façon exponentielle. Désormais, les nouveaux «joueurs» s’inscrivaient de moins en moins dans la tradition westphalienne. L’individu avait maintenant accès à la scène mondiale sans passer par l’intermédiaire de l’État. Les services secrets devaient donc considérer un nombre toujours plus grand d’acteurs, ou d’acteurs potentiels, tous différents en nature, dimensions et intentions. Par le fait même, les services spéciaux durent composer avec un accroissement décuplé d’informations à recueillir et à traiter. Cette réorganisation devait se faire non pas au détriment de leur cible traditionnelle, l’État, mais plutôt s’étendre au-delà de celui-ci afin de couvrir d’autres domaines jusqu’alors occultés. Nous n’avons qu’à penser au crime transnational, au fanatisme religieux et politique, aux conflits subétatiques, aux flux migratoires, etc. La souveraineté étatique, pierre angulaire des relations entre États-nations jadis, commençait à être sérieusement remise en question. La nouvelle structure internationale a imposé une pression qui aurait dû obliger le Renseignement à revoir ses priorités, ses façons de faire, ainsi que sa façon de concevoir le monde. Bref réviser ses objectifs ainsi que les instruments utilisés pour les atteindre.

Pour découvrir le deuxième vecteur responsable du changement du Renseignement, nous devons nous intéresser aux conditions organisationnelles des services secrets. C’est à travers ce filtre qu’ont été modelées leurs réponses au nouveau contexte. L’influence du système n’a pas qualité absolue. Les caractéristiques intrinsèques d’une organisation dictent largement les solutions apportées aux nouvelles problématiques. Toute organisation est limitée face aux changements par sa propre structure. Celle-ci détermine sa capacité d’apporter de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. Elle contraint l’éventail des solutions promulguées et limite la mise en place de ces dernières.26 Il est effectivement pertinent de considérer la propension d’adaptation de ces agences. En effet, leur capacité de s’adapter devait être double : non seulement devaient-elles faire face à de nouveaux défis mais devaient-elles étaient aussi appelées à conjuguer avec des outils de plus en plus sophistiqués (de leur côté, comme de celui de l’ennemi). L’obsolescence des méthodes jusqu’alors utilisées entraînait dans ses sillons l’émergence de nouveaux instruments, d’une nouvelle philosophie. Comme dans totite structure bureaucratique de cette taille, il faut étudier la capacité organisationnelle de cette structure à surmonter de nouveaux défis.

Troisièmement, les moyens techniques de plus en plus perfectionnés ont pour ainsi dire changé le degré de précision et la qualité des informations recueillies. Comme le rappelle le célèbre historien militaire, John Keegan, « l’utilité du Renseignement avait été limitée depuis les débuts des temps par la portée de la voix, par la capacité de la vue et la rapidité du vecteur de transmission de messages. >.27 Maintenant que ces limites temporelles et spatiales sont de moins

en moins contraignantes, le Renseignement opère d’une façon fondamentalement différente qu’avant ces percées technologiques. Par exemple, des informations en temps réel peuvent être acheminées à des endroits les plus reculés, des signaux d’infime intensité peuvent être captés et interprétés dans des intervalles de temps de plus en plus courts. En termes opératoires ceci signifie que les services de renseignement peuvent avoir accès à une gamme d’informations tactiques de qualité, de façon précise et rapide. Cette nouvelle réalité prend toute sa dimension

26

Bemoux, Philippe, La sociologie des organisations, éditons du Seuil, 1985, pp 115-112.

27

Traduction libre: «the usefutness of intelligence had been timited since the beginning of warmaking by the carry ofthe voice, range of vision and speed of message-carriers. ». voir Keegan, John, Intelligence in War:

The Value—And Limitations—0f What the Milita,y Can Learn Aboutthe Ennemy, Vintage Canada, 2004,

pour la première fois à travers les prouesses technologiques déployées pendant la guerre du Golfe de 1990-1991. En termes civils cette technologie permet à ses utilisateurs d’obtenir des informations inaccessibles jusqu’à tout récemment et ainsi tirer des conclusions avec plus de certitude et de minutie. Les sens des services de renseignement deviennent affûtés, jusqu’à en devenir omniprésents peu importe l’endroit où nous nous trouvons. En effet, les satellites, joyaux du Renseignement moderne, peuvent voir à tout instant ce qui se passe sur notre planète.28 Les méthodes d’écoute sont tellement raffinées qu’il est techniquement possible de suivre une conversation entre deux personnes d’un bout à l’autre de notre planète.29 Le problème dès lors ne réside plus dans les méthodes d’accumulation de l’information mais dans son analyse.3° Ainsi, tous les aspects du Renseignement ont été affectés d’une façon ou d’une autre par ces changements — human intelligence (hum int), Signal Intelligence (sigint), Imagery intelligence

(imint)

En revanche, il est important de mettre un bémol sur l’omnipotence absolue de la technologie. Ainsi, Berkowitz et Goodman nous font prendre compte de toutes les difficultés inhérentes au mariage entre les nouvelles technologies et le Renseignement. Selon eux, les «bureaucraties ont tendance à voir dans les nouvelles technologies, seulement un moyen supplémentaire pour accomplir les mêmes façons de faire. En fait, l’impact des nouvelles technologies prend tout son sens seulement lorsque les officiels repensent les prémisses de base sur lesquelles leur mission repose et imaginent de nouvelles façons de la mener à bien. » Le remède réside moins dans le procédé que dans les fondements de base. Donc, un des enjeux majeurs face à la montée en puissance des nouvelles méthodes n’est pas seulement de rester à la fine pointe des nouveautés

28

Ceci est de plus en plus vrai avec le système infra-rouge. Voir nouveau programme européen Hélios.

29

Voir Balle, francis, Médias et sociétés, 11e édition, Montchrestien, 2003, 885 pp.

30

Nous pensons plus particulièrement ici à la seconde guerre de l’Irak en 2002, qui a été justifiée par des documents mal interprétés. Ce n’est pas par manque d’information que les services secrets américains ont commis leur erreur mais par un manque flagrant d’analyse et de recoupement d’informations. Que ce soient les photographies satellites, les documents officiels découverts, les témoins interrogés, les messages secrets décryptés, rien n’est preuve indiscutable jusqu’à temps que ces documents soient analysés à la lumière d’une situation donnée, recoupés avec d’autres sources, et utilisés dans un environnement politique précis.

31

Traduction libre: «Bureaucracies have a tendency to think oftechnology asjust another mean to implement old ways ofdoing things. In fact the impact oftechnology takes all its importance afier officials rethink their basic assumptions about their mission and how they should perform them.>). Voir Berkowitz, Bruce D. and Allan Goodman, Best Truth: Intelligence in the Information Age, Yale University Press, 2000, p 58.

mais également de pouvoir les orienter sur les nouvelles missions du Renseignement.32 L’une de ces conséquences organisationnelles majeures, toujours selon Berkowitz et Goodman, est le passage d’un marché du Renseignement dominé par le producteur vers un marché dominé par le consommateur.33 Les agences de renseignement ne déterminent plus les informations qu’elles passeront au politique mais le raisonnement se fait maintenant à l’inverse : les politiciens dictent au Renseignement ce qu’ils veulent afin de pouvoir prendre des décisions adéquates. Le consommateur de Renseignement a accès à beaucoup d’autres réseaux d’informations, donc le Renseignement traditionnel doit redéfinir son marché de niche en répondant à des attentes extrêmement particulières et précises de ses clients. Cette réorientation a des conséquences profondes sur le cycle du Renseignement.34 La frontière entre politique et Renseignement, essentielle à la sauvegarde de la démocratie, devient ainsi de plus en plus poreuse laissant transpirer les dangers d’une éventuelle instrumentalisation partisane du Renseignement.

Le quatrième facteur responsable de la transition du Renseignement est l’accessibilité de l’information. L’information, objet même des services de renseignement, à l’instar du génie de la lampe, s’est retournée contre son maître. L’information, qui a toujours joué un rôle de premier plan au sein des sociétés démocratiques, s’est transformée en un nouvel instrument de contrôle des services spéciaux. Bien que les services de renseignement avaient jusqu’alors échappé à des contrôles bureaucratiques exhaustifs, la large diffusion de l’information par des canaux aussi diffus que les médias et Internet ne les a pas laissés indemnes ils devaient dorénavant opérer sous l’oeil inquisiteur et méfiant du peuple! Ceci ne peut-être considéré que comme une victoire importante pour les démocrates, en revanche la mission des services responsables de notre sécurité s’en trouve ainsi compliquée et laisse ceux-ci dans un état de vulnérabilité accrue pour deux raisons. D’une part, le secret relatif au bon déroulement de leur mission35 s’avère de plus en

32

Comme nous le rappelle Robert Steele t «Enfin, les satellites ont pris une place si prépondérante dans le budget américain de Renseignement qu’il ne reste plus de fonds disponibles pour payer de véritables experts ». Voir Robert Steele, “Les nations intelligentes : stratégie nationale et intelligence virtuelle”,

Defense Nationale, no 4, avril 1996, ppl62-l74, p169.

n Berkowitz, Bruce D. and Allan Goodman, Best Truth: Intelligence in the Information Age, Yale University Press, 2000, pp22-23.

Voir Marchand, Jérôme, “La production du renseignement comme système d’action”, Communication et Organisation, no 14,janvier-juin 1998, pp 198-216.

Wamer, Michael, “Wanted: A Definition of”Intelligence”, $tudies in intelligence, volume 46, no. 3, 2002, p. 22.

plus difficile à garder. Des fuites peuvent se traduire en un danger réel pour certains individus ou des populations entières. D’autre part, cette grande accessibilité à l’information enlève le monopole de la diffusion d’information autrefois réservé au Renseignement et dont l’appareillage gouvernemental était le client.36 De plus en plus d’informations dites «sensibles» provenaient dès lors de sources « ouvertes

»»

L’essentiel était donc de savoir les repérer à temps et de les traiter convenablement. Cette nouvelle situation a créé un phénomène impensable quelques années auparavant: l’émergence d’un «marché du Renseignement» soumis à l’économie de marché. Ainsi, les services gouvernementaux perdaient à la fois leur privilège du secret, aux mains des institutions démocratiques en plus d’être soumis aux lois de l’économie de marché. Les nouveaux compétiteurs — ONG, journalistes enquêteurs, firmes de renseignement privées —jouissaient dès lors d’une latitude déniée aux services gouvernementaux car moins soumis aux contrôles démocratiques. Ainsi, l’incompatibilité entre la démocratie, qui requiert un contrôle populaire de ses institutions et le caractère plutôt anti-démocratique du Renseignement se faisait de plus en plus sentir.

À

terme, ces quatre éléments réunis eurent pour effet de créer un besoin criant de restructuration des services gouvernementaux : ils se devaient d’être mieux adaptés, plus efficaces, mieux équipés (technologiquement et théoriquement) afin d’affronter les défis du nouveau millénaire.2-Le Renseignement : certains princzpes incontournables

Notre entreprise nous laisse désormais avec plusieurs questions d’ordre qualitatif auxquelles nous devons répondre : qu’est ce que le Renseignement? Comment peut-il s’articuler autour d’un principe général et comment a-t-il été conceptualisé au cours des dernières années? Et, jusqu’à quel point les facteurs précédemment mentionnés ont-ils eu une incidence sur la mission et la nature du Renseignement?

36

Berkowitz, Bruce D. and Allan Goodman, Best Truth: Intelligence in the Information Age, Yale University Press, 2000, chapitre I.

90% selon Jean-Louis Gergorin. Voir Gergorin, Jean-Louis, “Du renseignement à l’intelligence stratégique”, Defense nationale, avril 1996, no4. pp 175-181, p178.

Le Renseignement a sans contredits des particularités culturelles mais il existe des grandes tendances communes à toutes les agences de renseignement à travers le monde. Nous le définirons donc comme un tout, une pratique répondant à la «

raison d’État »,

peu importe l’État. Pour reprendre les termes de Thomas L. Warner « le Renseignement est une activité étatique secrète qui a pour but de comprendre et d’influencer des entités étrangères.».38 De plus, si nous en croyons Isaac Ben-Isral, une méthodologie et une philosophie universelle sont appliquées quelque soit l’État dans lequel le Renseignement est pratiqué.39 En revanche, seulement les États les plus puissants en dictent les fondations et les préceptes fondamentaux; seulement les plus puissants ont une influence assez diffuse pour modifier les paramètres de sa structure. Qui plus est, certaines technologies ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité d’États leur permettant ainsi d’acquérir une prépondérance dans un domaine où la technologie assure la prépondérance des services.40 Ils peuvent revitaliser leurs méthodes en fonction des dernières percées technologiques, forçant ainsi les États compétiteurs à combler l’écart en s’alignant sur ces quelques leaders, qui deviennent rapidement des autorités de référence dans le domaine. Certaines spécificités régionales peuvent émerger mais elles sont sans grand intérêt pour les fins de notre analyse puisque le Renseignement comme concept théorique partage des fondements universels dictés par les plus puissants.4’38

Traduction libre: «Intelligence is secret, state activity to understand and influence foreign entities >. Voir Wamer, Michael, “Wanted: A Definition of “Intelligence”, Studies in intelligence, volume 46, no. 3, 2002, p. 22.

Tout au long de son livre Philosophie du Renseignement, Isaac Ben-1sral, trace un lien étroit entre la méthode scientifique universelle et les méthodes utilisées par les services de renseignement. A travers le livre ce rapprochement sous tend qu’il y a également une méthode universelle utilisée par tous les services de renseignement. Voir Ben-Israel, Isaac, Philosophie du Renseignement: logique et morale du l’espionnage, édition de l’éclat, 1999, 231 pp.

Nous citerons en exemple les événements du Golfe en 1991 et des Balkans en 1997 lors desquels les alliés et l’Otan ont largement dû dépendre de la technologie et des satellites américains pour pouvoir bénéficier d’informations instantanées nécessaires à certaines actions tels que des bombardements ciblés. Voir le cas particulier de la france dans Pascallon, Pierre (dir.), Defense et renseignement, éditions l’Harmattan, 1995, 224 pp.

Selon Michel Crozier et Erhard friedberg, toute action collective dans un système dérive du contrôle de l’information. Les zones d’incertitude définissent le pouvoir. Voir Crozier, Michel et Erhard Friedberg, L ‘acteur et te système: les contraintes de l’action collective, Edition du Seuil, 1977, 500 pp. Bien que dans le contexte international aucune entité puisse se dire en contrôle de toutes les incertitudes du système, seuls les Etats ayant une portée internationale peuvent prétendre avoir une vue d’ensemble sur le système et ses incertitudes. Ils n’ont donc pas le pouvoir absolu mais un pouvoir relatif assez fort pour pouvoir influencer la direction que les autres acteurs prennent.

Ne négligeons pas ici les réserves exprimées par Winn L. Taplin, qui affirme que l’étendue de l’utilisation du Renseignement varie de pays en pays et d’une époque à une autre. Cependant, la fonction de l’instrument reste le même, soit un instrument «utilisé par les gouvernements pour faciliter la prise de décisions stratégiques, géopolitiques et tactiques. Le Renseignement consiste à accumuler, analyser, évaluer et partager l’information de façon à bénéficier d’informations nécessaires afin d’avoir des services de contre-espionnage efficaces et de faciliter la conduite d’actions spéciales »42. L’auteur arrive même à dégager six principes généraux sur lesquels

repose le Renseignement—avec un grand «R».43 Nous insistons sur le fait que le Renseignement

est utilisé avec les mêmes finalités : le climat de conflit ou de rivalité qui persiste sur la scène internationale, ils opèrent plus ou moins sous les mêmes contraintes en faisant face à des menaces et un contexte similaires.44

3 - La prépondérance des Etats-Unis

Si nous en croyons Barry Buzan nous devrons nous pencher sur les institutions des grandes puissances puisque ce sont elles qui influencent les différentes tendances de la sécurité internationale.45 En effet, la plupart des États n’ont qu’une portée régionale contrairement aux grandes puissances militaires qui ont un rayonnement international. Si nous nous proposons d’analyser le Renseignement, nous devons donc en étudier les agences au sein de ces «États

42

Traduction libre: « used and practiced in governrnental strategic, geo-political and tactical terms. Intelligence consists of the collection, analysis, evaluation, and dissemination of information for ‘positive’ intelligence and counterintelligence and the conduct of Special Activities (covert actions) >. Voir Taplin, Winn L., ‘Six General Principles of Intelligence.” International Journal of Intelligence and CounterinteÏligence, volume 3, no. 4, hiver 1989, pp 475-49 1, p. 475.

Les six principes élaborés par Winn L. Taplin sont: 1- Le Renseignement ne saurait exister sans conflit ou rivalité internationale. 2- Le Renseignement comporte toujours une part de secret. 3- Le recueil clandestin d’informations doit être activité fondamentale des services de renseignement. 4- De bons renseignements doivent toujours reposer sur la vérité. 5- Les services de renseignement doivent s’adresser aux bonnes personnes, au bon moment. 6- Pour mener des activités spéciales, un service de renseignement efficace doit prendre en compte l’environnement dans lequel il intervient. Voir Taplin, Winn L., “Six General Principles of Intelligence.” Internatïonat Journal of Intelligence and Counterintelligence, volume 3, no. 4, hiver 1989, pp 475-49 1

La plupart des auteurs qui ont tenté de définir le Renseignement comme concept, s’entendent tous plus ou moins sur ce point. Voir Wamer, Taplin, Berkowitz, Goodman, Shulsky, Troy.

Buzan, Barry, People, State and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cotd World

phares », ceux-là même qui orientent les grandes tendances internationales. Avec la conclusion

de la crise Est-Ouest, les États-Unis sont sans contredit devenus LA puissance mondiale. Ayant remporté le bras de fer, il n’y avait bientôt plus aucun contre-poids à leur puissance. Bien sûr, au cours des années qui ont suivi la fin de la Guerre Froide, les pays alignés sur les États-Unis ont tranquillement regagné une certaine identité sans jamais se défaire complètement de la dépendance envers les Américains.46

Toujours est-il que même si les États-Unis ont un avantage considérable en ce qui concerne leur supériorité technologique, trois facteurs viennent amoindrir une suprématie américaine totale. Tout d’abord, la libre circulation de l’information permet à l’ennemi ou l’allié de combler l’écart assez rapidement. L’ennemi réussit très souvent à trouver des moyens pour pouvoir déjouer les méthodes les plus sophistiquées. D’autre part, nous verrons dans la dernière partie de cette étude que la «puissance absolue» est inatteignable dans un monde multipolaire, même par un

État

aussi prééminent que les Etats-Unis. Bien que les Américains dominent, leur puissance dépend en grande partie de la configuration du système. Finalement, comme toute technologie, celle utilisée par le Renseignement, aussi performante soit-elle, peut être contrée par l’ingéniosité de l’adversaire. Par exemple, les satellites peuvent être bernés par des «mises en scène» ennemies, être aveuglés par de mauvaises conditions météorologiques, ou encore entraîner des interprétations erronées.47 Malgré tout, la plupart des exemples et des études de cas que nous utiliserons proviendront de l’expérience américaine bien que nous soyons conscients des limites d’une telle démarche.48 Nous irons néanmoins au-delà de cette vision américano-centrée en soulevant de nos observations propres aux Etats-Unis des concepts théoriques universels applicables au domaine du Renseignement en général.46

Nous pouvons ici citer l’exemple de l’impuissance militaire de l’Union Européenne pendant la guerre du Kosovo si ce n’était du soutien des Etats-Unis. Nous vous référons à Bertrand Badie, L’impuissance de la puissance, Fayard 2004, p 40.

Dans ce dernier cas, il est facile de nous rappeler des photos satellites que Colin PoweIl, secrétaire d’Etat américain pendant le conflit USA/Irak en 2002, avait fait référence afin de convaincre le Conseil de Sécurité de l’ONU de la présence d’armes de destruction massive en Irak. Armes que nous savons maintenant

inexistantes.

48

Gates, Robert, “Renseignement, la Communauté internationale et le nouveau désordre mondial”, Dej’ense Nationale, no 4, avril 1996, pp. 152-160, p. 157.

Nye et Owens tendent vers une méthodologie similaire lorsqu’ils parlent de la mise en place d’un Information Umbrella entre les leaders mondiaux.49 Selon eux, pour arriver à ce degré d’intégration, une vision commune du rôle du Renseignement doit prévaloir entre les différentes entités étatiques les plus influentes. Bien que la guerre d’Irak ait exacerbé des différends entre les grandes puissances, il n’en reste pas moins que ces États ont des communautés d’intérêts qui les poussent à transcender leurs divergences pour allier leur expertise au niveau du Renseignement.5° Nous chercherons à identifier les grandes préoccupations du moment dans ce domaine. Par exemple, depuis les attentats du 11 septembre 2001, le terrorisme international a généré une grande coopération dirigée par les États-Unis entre les différents services51. Ce nouveau modus operandi a eu une véritable influence en ce qui concerne les directions communes que le Renseignement a adoptées depuis ces dernières années.

4- Un survol de la littérature

Le Renseignement a ses racines ancrées au plus profond de l’histoire.52 Il est difficile de retracer jusqu’à ses origines la pensée qui le sous-tend. Cependant, en remontant jusqu’à Sun Tzu et son ouvrage L ‘art de la guerre, nous pouvons apprécier les premières prémisses d’une étude cohérente du sujet.53 Selon lui, la guerre est une entreprise vaine si elle n’est pas étoffée de services de renseignement adéquats et efficaces. Il pose les premiers jalons théoriques de

Cohen, Elliot, Joseph S. Nye et William A. Owens, “America’s Information Edge”, foreignAffairs, volume 75, no. 2, pp. 20-54.

Nous verrons plus loin à l’aide de la théorie des jeux l’importance de cette communauté d’intérêts pour le maintien du système.

51

Il faut rester prudent avec ce genre d’idées préconçues. Il est évident que depuis le 11 septembre 2001, la plupart des services de sécurité responsables du contre-espionnage, des services des douanes, des services policiers inter-nationaux ont atteint un degré élevé de coopération et d’intégration dans leur méthode de travail. Cependant, les services spéciaux offensifs restent, quant à eux, ancrés dans une compétition exacerbée qui n’est que le résultat d’intérêts nationaux divergents entre Etats. Donc le Renseignement est marqué par une dialectique que nous qualifierons ici de « coopération belliqueuse» ou de «coopétition >

une coopération marquée par la méfiance et la compétition.

52

Nous vous référons ici à Knightley, Philip, The Second Oldest Profession, Spies and Spying in the Twentieth Centuiy. Norton, 1987, 436 pp. Pour preuve voir La Bible, Livre de Josué où il est dit:

«Secrètement, Josué, fils de Noun, envoie depuis Shittim deux espions en mission » en vue de préparer une attaque surprise sur la ville de Jéricho.

Sun Tzu, The Art of Warfare, Traduit, une introduction et commentaires de Roger Ames, Robert G. Hendricks, Series Editor, Ballantine Books, 1993, 321 pp.

l’importance et de l’utilisation du Renseignement en temps de conflit. Aujourd’hui, plus que jamais, la conception du stratège chinois prend une importance que nous n’aurions jamais imaginée au cours des quarante années de Guerre Froide. Certains de ces concepts peuvent nous paraître simplistes voir même désuets mais leur pertinence est sans équivoque. Il systématise l’utilisation de ces services et les place au coeur même d’une stratégie « de victoire» : une idée que nous analyserons plus en profondeur dans les pages qui suivent. Malgré le décalage historique, nous ne pouvons passer à côté d’un tel maître à penser dans une étude qui se penche sur le Renseignement, il sera donc étudié de façon exhaustive lors d’une section subséquente.

Plusieurs contemporains se sont aussi penchés sur le sujet afin d’en comprendre les tenants et les aboutissants. L’un des plus importants est sans contredit Abraham N. Shulsky. Ayant travaillé pour la Central Intelligence Agency — la fameuse CIA — pendant plusieurs années, il nous offre

une vision pragmatique des services secrets américains. Pour lui, le Renseignement s’articule autour de trois axes54, soit

- l’analyse et la collecte d’information, - les actions spéciales (covert actions)

- et l’organisation / la structure qui supporte le tout.

Son ouvrage est assez complet mais la vision qui y est présentée est limitée dans le sens où l’auteur fait fi de l’environnement dans lequel le Renseignement opère. Nous avons parfois l’impression qu’il imagine le Renseignement évoluer en autarcie, isolé des autres variables internationales.

Jeffrey T. Richelson, quant à lui, élargit cet éventail d’exemples en se penchant de façon cartésienne sur l’organisation interne de certaines des agences de renseignements des plus grandes puissances occidentales55. Il nous introduit au domaine du Renseignement en nous décrivant les institutions d’une façon rigoureuse et précise. L’analyse prend souvent une forme descriptive qui ne relate pas dans toute sa vigueur la dynamique de la pression du système

Shulsky, Abram N., Suent Warfare. Understanding the World ofIntelligence, Brassey’s, 1991, 216 pp. Richelson, Jeffery T. Foreign Intelligence Organisations, Ballinger Publishirsg Company, 1988, 330 pp. Richelson, Jeffrey T., Tise US Intelligence Commztniry, third edition. Westview Press, 1995, 483 pp.

international sur le Renseignement.

À

leur niveau, les ouvrages écrits par Richelson sont fort utiles à l’avancement de la connaissance du domaine. Par exemple, dans son ouvrage Foreign Intelligence Organisations publié en 198$, il décrit de façon convaincante les systèmes bureaucratiques des services de renseignement. En revanche, il ne fait en aucun cas allusion aux structures mises en place pour anticiper et s’adapter aux métamorphoses de la scène internationale. Donc, nous saisissons mal comment la structure des services secrets peut se revitaliser afin d’affronter de nouvelles problématiques. Ceci est un élément important à prendre en considération si nous assumons, comme le fait l’auteur, l’importance des services de renseignement.Thomas F. Troy et Michael Wamer comblent à leur tour de façon partielle cette lacune en donnant une définition plus englobante. Troy reste très vague en définissant le Renseignement comme étant la «connaissance de l’ennemi »56, ce qui fait perdre à sa théorie une certaine

crédibilité. En effet, cette définition prive sa théorie d’un contenu articulé et, en ce sens, elle devient tellement inclusive qu’elle perd son utilité dans réalité. Qui est l’ennemi? Comment le Renseignement s’acquitte-t-il de cette tâche ? Sans oublier que l’auteur évacue complètement le volet opératoire des services secrets en utilisant cette définition. Wamer, quant à lui, nous donne à tout le moins plus de substance quant à la nature du Renseignement. Selon lui, les buts visés par l’État, la dissémination et l’analyse de l’information ainsi que l’univers secret qui l’entoure font partie intégrante du Renseignement.57 L’auteur nous aide à mieux comprendre le Renseignement au sens théorique, que serait le Renseignement dans le meilleur des mondes. En revanche, son texte ne va pas plus loin qu’une simple définition. Nous irons ici au-delà d’une simple définition du Renseignement, nous souhaitons rendre compte de la relation étroite entre la structure du système et la mission du Renseignement, pour lui donner ce caractère souple que nous lui reconnaissons.

56

Troy, Thomas F., “The “Correct” Definition of Intelligence”, The International Journal of Intelligence and Counterintelligence, volume 5, no. 4, hiver 199 1-1992, pp. 433-454.

Warner, Michael, “Wanted: A Definition of”Intelligence”“, Studies in intelligence,volume46, no. 3, 2002, pp. 15-22.

Philip Zelikow, s’attarde pour sa part plus au rôle des services de renseignement américains, en particulier, en ce qui concerne, l’accumulation de données économiques par la CIA.58 Il élabore sur les fonctions économiques des services secrets américains sans scruter les effets de la fin de la Guerre froide sur ses fonctions. Il ne précise pas si l’institution ou encore ses activités de surveillances économiques ont été altérées avec la chute du Bloc Soviétique. De plus, il a une

vuetrès restrictive du Renseignement et de ses responsabilités. Qui plus est, l’auteur ne tient pas compte du fait que l’économie de marché est basée sur une compétition féroce et un laissez-faire des structures politiques. Ceci rend l’intervention gouvernementale en ce domaine difficilement justifiée, même par l’intermédiaire des services spéciaux. Même s’il ne s’agit que d’un chapitre dans un ouvrage plus large, il aurait dû préciser que la ligne est très étroite entre la compétition exacerbée, caractéristique de l’économie de marché, et une attaque délibérée d’un ennemi économique. Ainsi, l’interférence d’un outil étatique dans ce secteur d’activité est donc un mandat très délicat et peu souhaitable à la stabilité du système économique mondial.

Ces ouvrages sont en grande partie «américano centrés ». Ces auteurs ne mettent l’accent que

sur certaines organisations ou encore ne se soucient que de problématiques particulières. Dans leur ouvrage, Les Maîtres Espions: histoire mondiale du renseignement, Roger Faligot et Remi Kauffer, remédient à cette vision très exclusive.59 La fin de la Guerre froide et les changements structurels et organisationnels y sont un thème central et spécifique. De plus, les auteurs tentent de voir le Renseignement comme un tout, ils ont une vision plus large du concept et de sa problématique. Ils adoptent cependant une approche très journalistique, se limitant à présenter les faits sans arriver à une généralisation quelconque.6° Les auteurs ne font pas ressortir les grandes transitions post-Guerre Froide. Ceci s’inscrit dans le traitement français du sujet, qui contrairement au pendant américain, est moins théorique et plus basé sur des expériences personnelles, plus anecdotiques.6’

Zelikow, Philip, “American Economic Intelligence: Past Practices and future Principles”. Dans Jeffreys Jones, Rhodri et Chritopher Andrews. Eternal Vigilance? 5Oyears of the CIA, Frank Cass, Portiand Oregon,

l997,pp. 164-177.

faligot, Roger et Remi Kauffer, Les maîtres espions histoire mondiale du renseignement. Tome 2, De la Guerre Froide à de nos jours, Editions Robert Laffond. Paris. 1994, 564 pp.

60

Le texte publié dans Revue Internationale intitulé “Renseignement et relations internationales” arrive aux mêmes conclusions face aux informations et conclusions dégagées par les auteurs. Voir note numéro 13 dans Steinert, Marlis, “Renseignement et relations internationales”, Relations internationales, no. 78, été l994,pp. 137-152.

61

5 -Notre apport à 1 ‘édifice de la connaissance

Maintenant que nous pouvons avoir une meilleure idée de ce qui a été fait, il nous semble important de dire ce que nous voulons apporter à cet édifice de connaissance et en quoi nous allons remédier à certaines des erreurs que nos précurseurs ont pu commettre. Tout d’abord, nous voulons impérativement étudier le Renseignement dans son environnement. Plusieurs des auteurs mentionnés précédemment ont eu tendance à analyser le Renseignement à l’extérieur du domaine des relations internationales. Nous croyons qu’il n’est pas possible de séparer le Renseignement de l’environnement dans lequel il opère62. En deuxième lieu, nous souhaitons insuffler au Renseignement un dynamisme souvent absent ou amoindri. Bien que le Renseignement ait eu sensiblement les mêmes fonctions tout au long de l’histoire, il a été appelé à s’adapter constamment aux situations auxquelles il devait faire face. En effet, l’avènement de nouvelles technologies, de nouvelles menaces, de changement de perceptions ont une incidence directe sur la façon d’opérer des services secrets. Un changement d’une seule de ces variables peut avoir des répercussions considérables sur sa mission, ses fonctions, sa méthodologie de travail ainsi que sur les résultats qu’il obtient. A leur tour, ces transformations ont une incidence directe sur le niveau de sécurité des citoyens dont les services de renseignement ont la charge. Nous nous proposons donc d’étudier les transitions survenues au-delà de la Guerre froide, une période nous semble-t-il qui a un avantage double. Celui, premièrement, d’avoir engendré des réorientations profondes des variables qui affectent la direction du Renseignement et, deuxièmement, de nous accorder un certain recul que l’analyse d’événements plus récents ne nous auraient pas permis d’avoir. L’effondrement d’un système qui a perduré pendant plus de quatre décennies, et qui a vu naître les services de renseignement tels que nous les connaissons aujourd’hui, nous offre une opportunité unique d’étudier l’adaptabilité, la flexibilité du Renseignement à un nouveau contexte. Nous pourrons accessoirement démontrer à quel point les services de renseignement ont une incidence sur les relations internationales et vice versa.

des écrivains français les plus prolifiques sur le sujet.

62

En effet, le Renseignement est un instrument au service de la politique extérieure d’un Etat. Si un Etat change sa politique extérieure, il y aura impérativement des changements parallèles opérés par les services de Renseignement.