HAL Id: dumas-01652256

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01652256

Submitted on 7 Mar 2018HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

L’expérimentation urbaine, un impératif dans la

construction de la smart city ?

Célia Banuls

To cite this version:

Célia Banuls. L’expérimentation urbaine, un impératif dans la construction de la smart city ?. Archi-tecture, aménagement de l’espace. 2017. �dumas-01652256�

L’Expérimentation urbaine,

un impératif dans la construction

de la Smart City ?

Célia BANULS

Master Urbanisme et Coopération Internationale

Institut d’urbanisme de Grenoble

PROJET DE FIN D’éTUDE

Directeur de mémoire : Nicolas BUCLET

Maitre d’apprentissage : émilie GERBAUD

Troisième jury : Jean-Michel ROUX

Soutenu le 12 septembre 2017

Auteur : Célia Banuls

Titre du Projet de Fin d’Etudes : L’expérimentation urbaine, un impératif dans la Smart

City ?

Date de soutenance : 12 septembre 2017

Organisme d’affiliation : Institut d’Urbanisme de Grenoble

Organisme dans lequel le stage a été effectué : Métropole de Lyon, Direction de

l’Innovation et de l’Action Economique, Service Innovation, Ville Intelligente

Directeur du Projet de Fin d’Etudes : Nicolas Buclet

Collation : Nombre de pages : 114 / Nombre d’annexes : 2 / Nombre de références

bibliographiques: 71

Mots clés analytiques : Smart City, expérimentation, expérimentation urbaine, NTIC,

nouvelles technologies, opérateurs de services urbains, gouvernance, Démonstrateur, méthode expérimentale, urbanisme éphémère

Mots clés géographiques : Lyon, Métropole de Lyon, Confluence, Masdar City, Barcelone,

Amsterdam

R é s u m é

A B s T R A C T

Le recours à l’expérimentation urbaine a toujours eu lieu dans les villes, mais on observe aujourd’hui une recrudescence de l’utilisation de ce terme, de cet outil, de cette méthode pour fabriquer la ville.

à l’heure où la Smart City est mondialement érigée comme un idéal de développement économique, social et urbain, il est intéressant de s’interroger sur ces deux phénomènes et de mettre en lumière leurs connexions certaines.

En partant du postulat selon lequel la Smart City est l’une des possibles «Villes de Demain», la présente étude se propose d’analyser différents types d’expérimentations urbaines générées dans le cadre de stratégies de Smart City. C’est dans cette optique que quatre expérimentations urbaines dans quatre villes différentes (Masdar City, Lyon, Amsterdam et Barcelone) serviront d’objets d’études physiques. Les arguments de justification des différents acteurs pour faire de l’expérimentation seront analysés, afin d’appréhender les grandes tendances d’un recours à l’expérimentation, et sa place dans la production urbaine actuelle et future.

Cities have always resorted to urban experimentation, however, a resurgence of this term, this tool, this method, can be observed today in the construction process of the city.

At a time when the Smart City stands, throughout the world, as an economic, social and urban development ideal, it is interesting to question these two phenomenons and to highlight their undeniable connections.

Based on the premise that the Smart City is one of the potential « Cities of Tomorrow « , this study will propose an analysis of the several types of urban experimentations generated as a part of Smart Cities’ strategies. It is from this perspective that four urban experiments in four different cities (Masdar City, Lyon, Amsterdam and Barcelona) will serve as study objects. The point of justification of each actor in favor of experimentation will be analyzed in order to perceive the main tendencies of this use of experimentation and it’s place in the

REmERCIEmENTs

Ce travail vient clôturer un cycle de deux années passées à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble. Deux années passionnantes, qui m’ont permis de me conforter dans l’idée de continuer à m’épanouir dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme. Pour cela, je souhaite remercier toutes les personnes qui m’ont accompagné de près ou de loin dans ce cursus, et en particulier la promotion 2015-2017 du Master Urbanisme et Coopération Internationale.

Pour ces treize mois, riches en apprentissages, passés au service Innovation - Ville Intelligente de la Métropole de Lyon, je souhaite naturellement remercier le Grand Lyon et la Direction de l’Innovation et de l’Action économique.

Un grand merci à ma tutrice émilie Gerbaud pour son accompagnement, ses conseils, et pour avoir su me faire confiance dès le début. Je remercie également Paméla Vennin pour son aide, sa bienveillance et sa bonne humeur, ainsi que toutes les personnes avec qui j’ai pu travailler. Ce fut un réel plaisir.

Merci à mon tuteur Nicolas Buclet pour ses conseils avisés dans la réalisation de ce mémoire.

Merci aux personnes qui ont su me consacrer un peu de leur temps et qui ont participé à la réalisation de cette étude. En premier lieu les personnes du Grand Lyon, de la SPL Confluence et de Toshiba, pour avoir répondu à mes questions. En deuxième lieu Jacyntha Serre pour son aide «délocalisée» à Amsterdam, pour son écoute et pour nos discussions passionnées sur l’avenir des smart cities. En troisième lieu Juliette Bisson et Selen Reddy pour leur aide infiniment précieuse dans l’écriture de ce mémoire.

AVANT-PROPOs

«Smart City», «Ville Intelligente», «Ville Connectée», «Ville Numérique», «Expérimentation», «Démonstrateurs», «Ville Laboratoire», «Ville Test» Autant de termes de plus en plus utilisés dans les milieux scientifique, professionnel, politique, et mis en exergue dans les médias auprès du grand public.

Autant de concepts à observer, à définir, à appréhender.

Traiter de ces sujets est un choix personnel. D’un coté la «Smart City», nouvel objet d’étude scientifique pour lequel il n’ y a pas une mais de multiples définitions, cadre dans lequel j’ai évolué professionnellement pendant plus d’un an. D’un point de vue très personnel, la Smart City d’aujourd’hui et de demain représente la transposition dans le réel des fantasmes futuristes propres à la Science Fiction, genre littéraire qui me passionne depuis toujours. De l’autre, l’ «expérimentation urbaine», pour laquelle j’ai un intérêt fort d’un point de vue urbanistique depuis plusieurs années, m’intéressant aux aspects éphémères et incertains que produit ce type de méthode.

La connexion est palpable entre les deux sujets, mais le champ exploratoire est vaste. Par chance, septembre 2016 se révéla être ma prise de poste à la Métropole de Lyon, mais aussi la phase de clôture du projet Lyon Smart Community, expérimentation urbaine sur le quartier de La Confluence à Lyon (la clôture officielle se prononça en février 2017).

Cette coincidence a très certainement orienté mon choix d’étude.

L’écriture de ce mémoire, quoique passionnante, ne s’est pas faite sans heurt.

L’une des difficultés rencontrées fut celle de la délimitation du sujet d’étude. Le cadre restreint de la Smart City permet non seulement de limiter un champ d’investigation très large, tout en étant justifié par la place importante que tient l’expérimentation dans la démarche de Smart City. J’ai fait le choix de traiter de l’expérimentation dans son ensemble, sans me focaliser sur une thématique de la Smart City (énergie, transports, gestion de l’eau et des déchets, numérique, DATA etc.), pour appréhender les grandes tendances de ce phénomène neuf. L’analyse à l’échelle internationale répond parfaitement au cadre de la Smart City, phénomène sans frontière.

L’autre difficulté majeure se situe dans le «tâtonnement» complet de mes recherches. L’excitation de traiter d’un sujet neuf et dynamique a quelques fois laissé place à une certaine frustration : frustration de ne pas trouver suffisamment de ressources, ou, paradoxalement, de se heurter au foisonnement récent et désordonné de références sur ces sujets.

Ce travail est loin d’être exhaustif, il ne traite pas en profondeur les grands débats ni sur la Smart City, ni sur l’expérimentation urbaine dans son ensemble. Il essaye de poser un autre regard sur l’une des nombreuses mutations de la fabrique de la ville à travers le monde, avec une problématique qui, j’en suis certaine, est vouée à être plus amplement appréhendée par les différents acteurs qui pensent et font la ville.

sOmmAIRE

PARTIE I

L’expérimentation urbaine et la Smart City :

Approche théorique

PARTIE II

études de cas : les systèmes de légitimité des

acteurs autour de l’expérimentation urbaine

PARTIE III

La place de l’expérimentation urbaine dans la

Smart City

INTRODuCTION

chapitre 1

la smart city, un modèle de la ville de demainchapitre 2

l’expérimentation comme méthode dedéveloppement urbain

chapitre 1

méthodologiechapitre 2

études de caschapitre 1

l’expérimentation urbaine comme outil de la gouvernance des smart citieschapitre 2

l’expérimentation comme méthode génératrice de changementsCONCLusION

INTRODuCTION

L’expérimentation urbaine est un phénomène qui (re)devient présent dans la pensée urbanistique, se traduisant spatialement sur la ville. Nous parlons ici de «phénomène» au sens que l’expérimentation urbaine est un «fait observé, en particulier dans son déroulement, ou comme manifestation de quelque chose d’autre»1. Nous le verrons à

travers cette étude, l’expérimentation urbaine apparait aussi bien comme un outil que comme une méthode vouée à transformer et à se transformer.

La Smart City, ou Ville Intelligente2 en français, se développe de plus en plus à travers

le monde. Souvent fortement connotée par les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (ou NTIC), souvent définie comme la «ville numérique», la «ville connectée», la Smart City est un concept bien trop complexe pour le résumer au simple «fait technologique». D’autant plus que, malgré ses forces et ses faiblesses, elle est aujourd’hui érigée comme impératif pour la «Ville de Demain», c’est à dire la ville confrontée aux enjeux économiques, écologiques, sociétaux, politiques, technologiques d’un futur proche. Aussi, nous prendrons le parti de considérer la Smart City comme la ville du futur, comme une des «villes de demain», sinon LA «ville de demain».

Nous voici avec deux phénomènes urbains relativement récents et très dynamiques: d’un côté l’Expérimentation Urbaine, de l’autre la Smart City, et plus généralement la «Ville de Demain». Le lien les unissant se trouve dans l’une des particularités de la Smart City, celle de recourir régulièrement à l’expérimentation urbaine. L’une des questions sous-jacente à la problématique est de comprendre comment et pourquoi ce recourt existe. Dans quel cadre global socio-économique et politique l’expérimentation s’inscrit-elle ? Quelles sont les forces en présences ? Quels sont les objectifs affichés et sous-jacents? Quels impacts cela a-t-il sur la ville ? Est-ce réellement une manière durable de fabriquer la ville ?

En tentant de répondre à ces questions, il sera possible de dresser un constat sur la place générale de l’expérimentation urbaine dans le développement de la Smart City, actuellement et dans le futur.

1 Larousse.fr, s.v, «phénomène», [page consultée le 19 août 2017]

2 Dans un soucis de clarté, et pour répondre à une analyse à l’échelle internationale, le terme anglosaxon «Smart City» sera utilisé en priorité.

L’utilisation du terme «impératif» dans la formulation de la problématique interroge l’utilisation de plus en plus importante de l’expérimentation urbaine dans les stratégies de développement urbain, soumises à la pression et à l’urgence de reconfiguer les manières de penser la ville face à un avenir incertain (changement climatique, épuisement des ressources, crises écologiques, densité humaine et urbaine etc.).

Cette étude s’articule autour de l’analyse de quatre terrains d’analyse. Quatre expérimentations urbaines dans quatre villes développant une stratégie de Smart City : Masdar City, Lyon, Amsterdam et Barcelone, situées dans des environnements différents, soumis à des gouvernances et des jeux d’acteurs différents. L’étude des mécanismes et de la légitimité des acteurs autour de chaque cas doit permettre de dresser un état des lieux, non pas théorique mais réel, de la place de l’expérimentation urbaine dans la Smart City, et d’entrevoir ses possibles évolutions futures. Il n’est en aucun cas question de tirer une hiérarchie de cette étude (il n’y a ni de «bonnes» ni de «mauvaises» expérimentations urbaines), mais sinon d’en appréhender les grandes tendances.

Ce mémoire s’articule autour de trois grandes parties. La première partie théorique s’intéressera à définir les notions clés de la Smart City, de l’expérimentation (urbaine), et de comprendre les liens qui les unissent. Il sera également justifié la prise de position de considérer la Smart City comme l’une des «Villes de Demain». La seconde partie détaillera l’observation et l’analyse des quatre objets d’études, ainsi que les points méthodologiques La troisième et dernière partie proposera de croiser les éléments théoriques avec les éléments d’analyse développés dans la seconde partie. Elle mettra en lumière la place de l’expérimentation urbaine dans la Smart City, et questionnera sa position future1.

PARTIE I

L’expérimentation

urbaine dans la

Smart City : Approche

théorique

L’enjeux ici n’est pas d’analyser en détail les nuances des

vastes ensembles de définitions qui caractérisent la Smart

City et l’expérimentation urbaine, mais plutôt d’en accepter

l’imprécision. Néanmoins, il est impératif d’éclaircir certains

points, pour comprendre les liens qui unissent Smart City et

expérimentations.

CHAPITRE 1

LA SMArt City, UN MOdèLe de LA ViLLe

DE DEmAIN

1

LA SMART CITY, UN PLéONASME ?

REgARDS SUR UNE MULTITUDE DE

DéFINITIONS

Je souhaiterais commencer à traiter de la Smart City en l’abordant sous le prisme de l’imaginaire et de la Science Fiction. Le terme «Smart City» a dépassé le cadre strictement professionnel et intellectuel des experts qui l’ont créé, pour se déployer vers un plus large public, en grande partie via les médias.

Ainsi, dans l’imaginaire de chacun, la «Smart City» renvoie aux fantasmes du numérique, omniprésents dans nos (futures) vies quotidiennes.

Cette vision n’est pas fausse : la réalité et la fiction se sont souvent melées dans la fabrication des villes, mais aujourd’hui plus qu’autrefois avec l’avènement du numérique. Antoine Picon remarque que «le numérique se nourrit de fictions qui possèdent un caractère fortement auto-réalisateur» (Picon A. 2013, p.13). Il est en effet troublant de constater que nous ne sommes plus vraiment loin du compte. De nombreux auteurs de science-fiction ont imaginé la transformation morphologique des villes au prisme de l’omniprésence des technologies et du numérique. Plus encore que la question urbaine, leurs romans s’intéressent aux enjeux sociopolitiques et technoscientifiques. C’est le cas par exemple du cycle Fondation écrit par Isaac Asimov à partir de 1940, et des courants cyberpunk comme le roman-monde de Neal Stephenson The Diamond Age, dans lequel la nanotechnologie remodèle les sociétés, les pouvoirs politiques, la vie quotidienne, etc.

En somme, il est important de constater que la médiatisation du terme de Smart City, et son absence de définitions claires (nous le verrons par la suite) activent les imaginaires de chacun, en référence aux grands courants de la science-fiction.

Image 1 : Revoir Paris. SCHUITEN & PEETERS

François Schuiten est célèbre pour ses représentations graphiques des villes du future, qu’il présente sous forme de planches de BD avec son binome Benoît Peeters.

Source : casterman.com

Image 2 : La ville du futur Collectif ARCHIGRAM

Archigram est une revue d’architecture des années 60 qui connait le succès grâce à ses représentations iconographiques imprégnées de science-fiction

Le concept

La Smart City est un terme qui, au premier abord, peut poser problème. En étudiant le terme stricto sensu, en anglais comme dans sa traduction française de «Ville Intelligente», il est sous-entendu qu’il existe des villes intelligentes et d’autres non. La «ville qui est intelligente» existe pourtant bien avant l’avènement du numérique : pour se développer, toutes les villes ont besoin d’être intelligentes. Nous allons donc voir que ce n’est pas seulement la technologie et le numérique qui font d’une ville une «Smart City».

Il est très difficile de définir la Smart City car il existe une profusion de tentatives de définitions et d’analyses de ce nouveau concept. Un grand nombre d’acteurs différents, du chercheur à l’homme politique, en passant par l’entrepreneur, s’en sont saisis un peu partout dans le monde.

C’est peut être le signe que ce concept est plus qu’un phénomène de mode, et qu’il tend à s’ancrer durablement dans nos sociétés et sur nos territoires.

On peut toujours émettre des réserves sur la durabilité de ce concept, néanmoins il s’avère que nous sommes face à une appréhension réelle.

La Smart City donne l’impression de s’immiscer un peu partout dans la ville, dans ses interstices, d’un point de vue matériel et immatériel (capteurs, réseaux immatériels, DATA, mais aussi dans les divers sujets qu’elle touche de manière transversale).

La difficulté à trouver une définition adéquate tient au fait que la Smart City désigne beaucoup de choses :

«

La Ville Intelligente

est une promesse d’avenir

absolument fantastique.

Je pense que dans les

perspectives qu’elle offre,

il faut absolument s’en

saisir.

»

Karine Dognin-Sauze Vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’innovation, la Métropole Intelligente, le développement numérique et la Mobilité Intelligente Prise de parole lors du colloque Ville Intelligente, Ville démocratique ? 13 février 2014

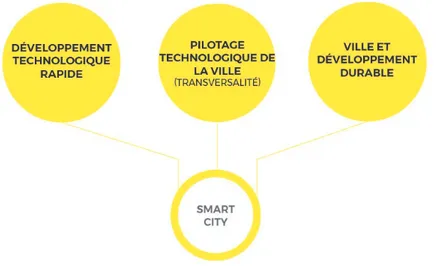

Fig 1 : Les «Choses» de la Smart City

La Smart city est un concept inventé à la fin des années 1990 par IBM, opérateur majeur des systèmes d’informations. Le concept fut repris par la concurrence (comme Cisco), puis par divers acteurs, donnant lieu à des définitions très hétéroclites et très fragmentées dans les approches adoptées. Néanmoins, nous pouvons nous accorder à dire que l’origine du concept démarre de l’effort technologique. Jean-Bernard AUBRY (professeur de droit public à Science Po) met en avant trois facteurs aillant poussé l’idée de la Smart City1 :

La Smart City peut se définir en chiffre. Les enjeux économiques sont forts : on estime à plus de 1 47,5 milliards de dollars le marché mondial de la Smart City en 2020. Il atteindrait une croissance de plus de 23% par an2 .

Cependant, il est impossible de réduire ce concept à la technologie et à son évaluation économique. Le schéma ci-après (Fig 3) permet de mettre en évidence les grandes thématiques qui alimentent la Smart City. à titre d’exemple, en 2016, selon une étude française du bureau d’étude Tactis pour l’Observatoire de la Smart City, auprès de 64 EPCI, il était recensé plus de sept mots servant à définir la Smart City3.

L’émergence des smart cities questionne également les contours des secteurs d’activités et des métiers. L’ensemble des thématiques (Fig 3) sont perçues de manière transversale, la gestion des services urbains n’est plus pensée en silo, mais intégrée dans son ensemble : au final, nous avons affaire à un vaste système de système.

1 BERGER LEVRAULT. «Ville Intelligente, Ville Démocratique ?» dans Acte des rendez-vous annuels de la cité des Smart Cities du 13 février 2014. Paris. Berger Levrault, 2015.

2 Étude du Cabinet américain MarketsandMarkets, février 2016

3 TACTIS. Appropriation et déploiement de la Smart City dans les villes, agglomérations, et territoires français. Observatoire Smart City, 2016, p.10

Fig 2 : Facteurs ayant amenés à la création du concept de Smart City

Fig 3 : Les grands thèmes de la Smart City.

Quels acteurs ?

La Smart City fonctionne en système, c’est à dire comme un ensemble composé d’éléments distincts interagissant entre eux. Le type et le rôle des acteurs comme «élements qui interagissent entre eux» est primordial à analyser, car c’est une composante structurante de la Smart City.

L’innovation induite par les stratégies de Smart City demande un brassage des «compétences métiers» pour produire une gestion des services urbains intégrés efficaces. De nouveaux acteurs émergent dans la fabrique de la ville, autour du traditionnel trio promoteur/architecte/bureaux d’études (HéBERT G. , 2017, p.55). Le schéma ci-dessous (Fig 4) met en évidence les nouvelles typologies d’acteurs aux côtés des opérateurs de services urbains traditionnels.

Fig 4 : Typologie des opérateurs de services urbains traditionnels et nouveaux.

Réalisé d’après le rapport de cadrage « Les Stratégies marke-ting des opérateurs privés» de NOVA7, 2012

2

LES NUANCES DE LA SMART CITY :

LE RôLE PRéPONDéRANT DE LA

gOUVERNANCE

La Smart City érigée comme un

idéal de gouvernance

La recrudescence de ces types d’acteurs privés, bien loin d’être aussi spécialistes dans la fabrique de la ville que les opérateurs de services urbains traditionnels, s’explique par leur rôle, directement lié aux NTIC : intégrateurs de solutions, gestionnaires d’infrastructures de réseaux, AMO etc. La ville, dans le cadre de la mise en place d’une stratégie de Smart City, devient le terrain d’application des solutions que ces nouveaux opérateurs proposent. En effet, leurs grandes compétences en termes de maitrise technologique et de traitement de l’information légitiment leur intervention, dans une optique de recherche de transversalité de gestion des services urbains. Leur poids dans les orientations de la Smart City n’est plus à négliger : en s’introduisant dans le marché de la fabrique de la ville, aux côtés d’opérateurs traditionnels dépassés par les NTIC, ils incitent l’ensemble des parties prenantes à penser l’aménagement urbain sous l’angle de la «gestion intelligente» en prônant des solutions NTIC (BING G. 2012).

Néanmoins, le rôle décisionnel de la puissance publique n’est pas à négliger. C’est à elle que revient la charge d’impulser la stratégie de Smart City. Il conviendrait de parler non pas de la stratégie mais DES stratégies de Smart City. En effet, les applications du concept sont multiples et répondent à des choix de gouvernance divers (ajoutant encore davantage de flou dans l’appréhension d’une définition).

Prônée jusqu’au Sommet de l’Habitat à Quito en 2016, il s’agit de comprendre pourquoi la gouvernance propre à la Smart City est prise comme modèle pour le futur.

Les gouvernances, entre enjeux sociaux

et enjeux technologiques

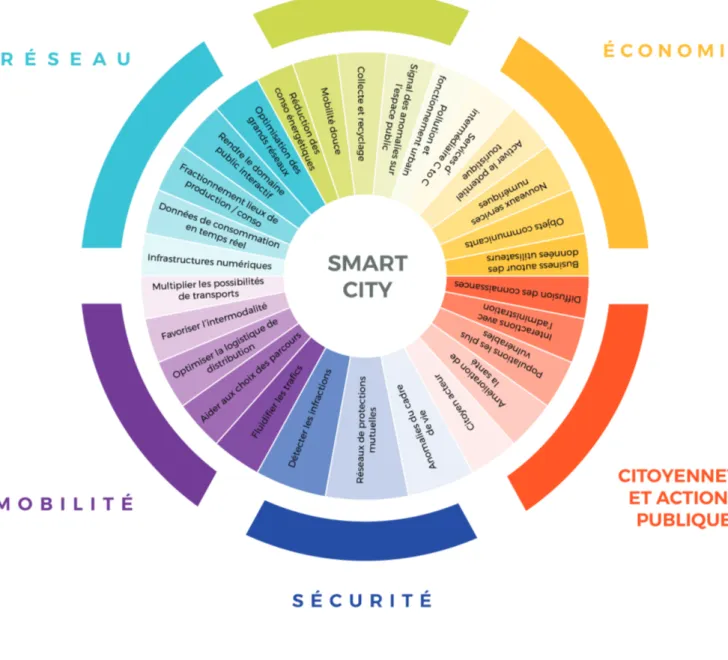

Aborder la question de la gouvernance des smart cities, c’est aborder la réorganisation des forces en présences face à l’arrivée des NTIC et de nouveaux acteurs dans la fabrique urbaine. Certes, les conséquences de l’avènement de la Smart City ont un impact direct sur la gouvernance des villes. Cependant, la place de la puissance publique aménageuse est à revoir dans un futur proche, car elle tend à perdre de son monopole, au profit de l’action collective et de l’accroissement du pouvoir du secteur privé dans la fabrique urbaine (TOMAS & CEGARRA, 2016). Les changements des rapports du citoyen à la ville, la globalisation des marchés, la mise en réseaux des villes, l’émergence d’organisations supranationales appuient le fait qu’il faut repenser la gouvernance urbaine. Plus largement, la Smart City fait référence à une envie de changement des relations, des structures : la technologie n’est pas forcément perçue comme un but, mais comme un formidable outil. Ainsi, les gouvernances propres aux smart cities pourraient permettre de répondre à l’ensemble de ces problématiques. Elles permettent d’ «imaginer de nouvelles formes de collaboration humaine en recourant aux TIC pour obtenir de meilleurs résultats et des processus de gouvernance plus ouverts» (MEIJER & PEDRO RODRIGUEZ BOLIVAR, 2016).

L’étude de la gouvernance des smart cities à travers le monde révèle un large panorama de compréhensions et d’applications différentes du concept par les politiques publiques et les acteurs de la fabrique de la ville. Dans la présente étude, il nous est essentiel d’appréhender les gouvernances différentes, car elles sont le cadre au sein duquel l’expérimentation urbaine s’inscrit. Pour résumer l’ensemble de ces courants, je m’appuie sur une étude de la Gouvernance des Villes Intelligentes (étude s’organisant autour de l’analyse de 51 publications scientifiques sur la définition des gouvernances urbaines)1.

Il en ressort une accentuation marquée de certaines thématiques de la Smart City par rapport à d’autres (Fig 5). Cela ne signifie pas qu’il existe des villes «plus intelligentes» que d’autres, mais que leurs modes de gouvernances ne sont pas les mêmes, du fait d’une appropriation différente du concept de Smart City.

1

MEIJER A. PEDRO RODRIGUEZ BOLIVAR M. «La gouvernance des villes intelligentes. Analyse de la littérature sur la gouvernance urbaine intelligente», Revue Internationale des Sciences Administratives, vol 82, 2016, pp.417-435«

La technologie ne

résout aucun problème,

elle les déplacent.

»

Antoine Picon Interview pour la revue TEC Mobilité Intelligente Numéro 229, Avril 2016, p.7

Cependant, après plusieurs années de mise à l’épreuve du concept, un discours commun sur la gouvernance des smart cities tend à se cristalliser : celui de dire que la gouvernance exclusivement technologique n’est pas durable.

Fig 5 : Accentuation des thématiques selon le type de gouvernance adoptée.

La gouvernance doit tenter de conjuguer l’utilisation des technologies intelligentes, avec une collaboration forte entre acteurs, et des institutions efficaces.

En guise de conclusion, nous pouvons reprendre les propos de MEIJER et BOLIVAR: «la gouvernance des villes intelligentes consiste à imaginer de nouvelles formes de collaboration humaine en recourant aux TIC1 pour obtenir de meilleurs résultats et des

3

LA SMART CITY

RéPOND AUx ENJEUx

DE DEMAIN

Quels sont les enjeux

de demain ?

L’affirmation selon laquelle «la Smart City répond aux enjeux de demain» est tout à fait discutable. Elle permet cependant de projeter la Ville Intelligente vers le futur, comme possible «Ville de Demain», et d’imaginer l’utilisation potentielle de l’expérimentation urbaine sur un temps long.

Les dérives liées à la Smart City ne sont pas nulles, nous l’avons vu précédemment: aménagements technocentrés, vies «algorythmées», avènement de l’open Data et perte de vie privée etc. Néanmoins, nous verrons que les smart cities sont capables de solutionner de nombreuses problématiques futures.

Les enjeux présentés sans exhaustivité ci-dessous sont également discutables. Nous en brosseront les grandes lignes.

Changement climatique global & Développement Durable

Nous vivons aujourd’hui dans l’urgence d’agir face au dérèglement climatique. Les enjeux écologiques, politiques, économiques et sociaux sont nombreux. Il existe une prise de conscience mondiale de la raréfaction des ressources naturelles et de la fragilité de notre biosphère. On assiste également à une re-politisation des questions environnementales, entrainant la révision des rapports entre les sciences et les politiques1.

1

Ces questions sont abordées dans cet ouvrage: BONNEUIL C. FRESSOZ J-B. L’évènement anthro-pocène. La terre, l’histoire et nous. Paris. Le Seuil, 2013.Le «fait urbain»

L’humanité entre dans ce que l’on peut appeler l’ «âge urbain»: selon l’édition 2014 du rapport sur les perpectives d’urbanisation de l’ONU, les villes accueilleront 66% de la population mondiale en 2050. Or, comment les acteurs de la fabrique de la ville peuvent-ils se préparer à une telle pression urbaine ? Comment répondre aux nouveaux besoins ?

à quels enjeux la Smart City

répond-elle ?

La globalisation des échanges

La ville est le noeud au sein duquel se croise l’ensemble des réseaux et des flux immatériels à l’échelle mondiale.

Les grandes villes sont les centres de la gouvernance mondiale.

L’urbain se complexifie, les mégapoles sont fortements reliées entre elles, créant des pleins et des vides. De nombreux enjeux s’y croisent, et y sont exacerbés. La ville de demain est le lieu où se joue la mise en place de nouveaux modèles économiques et politiques. Les exigences démocratiques issues des revendications sociales fortes en milieu urbain demandent de repenser la place du citoyen.

L’avènement du numérique

La montée en puissance des technologies liées au numérique est un fait, nous ne pouvons pas y échapper, il faut l’accepter et réfléchir à l’organisation que cela implique au sein des villes. Le numérique entraine avec lui de nombreuses utopies et dystopies.

Actuellement en France, la Smart City est comprise sous le mot valise de «Ville Durable» par l’ADEME (Agence de l’Environnement er de la Maitrise de l’Energie). Transition écologique et transition numérique semblent fortement liées : la première est une finalité à atteindre impérativement, la seconde est le moyen permettant d’atteindre le but de la première (DEMAILLY D., 2017). L’une ne peut pas fonctionner sans l’autre. De ce point de vue, la Smart City semble être une solution, surtout lorsqu’elle est pensée comme une solution efficace à un vaste éventail de problèmes environnementaux et sociétaux.

De plus, les progrès des NTIC laissent entrevoir des potentialités d’applications immenses, sur des objets plus complexes que ceux dans lesquels elles se sont développées jusqu’à aujourd’hui (collecte et traitements des données, calculs, mais aussi agriculture, santé, etc.)

Enfin, la Smart City dispose d’une grande adaptabilité, de part sa récente genèse, et ses diverses applications sur des territoires très différents.

«

A city may be called «Smart» when investments in

human and social capital and traditional and modern

communication infrastructure fuel sustainable

economic growth and a hight quality of life, with

a wise management of natural resources, through

participatory governance

»

Nous ne pouvons pas dire de ce modèle qu’il est parfait, loin de là. C’est aujourd’hui un modèle qui coûte cher économiquement et humainement à la puissance publique, et toutes les villes dans le monde n’ont pas les moyens de se doter des outils clés pour sa mise en place. Cependant, nous pouvons reprendre une vision de la Smart City de Pinar Conesa (jury lors de l’évènement du Monde Smart City à Lyon en Avril 2017), exposée en ces termes: «Je ne sais pas si dans 6 ans nous l’utiliserons encore. Je ne sais pas si il est le meilleur. Mais je sais que c’est un terme commun qui nous a permis de parler et de faire parler de l’innovation urbaine, sociale, de la participation citoyenne, des communs, de tous ces problèmes fondamentaux de nos sociétés».1

Pour conclure, nous nous accorderons sur une définition institutionnelle du Parlement européen, afin de définir la Smart City pour la suite de notre étude2. Elle a le mérite de

prendre en compte l’ensemble des thématiques que nous avons développé jusque là:

1

BELOT, L. De la Smart City au Territoire d’Intelligence(s). Rapport au Premier Ministre sur l’avenir des Smart Cities, Avril 2017, p22

MANVILLE, C. COCHRANE, G. et al. Mapping Smart Cities in the EU, Rapport du Parlement Euro-péen (Politiques économiques et scientifiques), 2014.CHAPITRE 2

L’ExPéRImENTATION COmmE méTHODE DE

DéVELOPPEmENT uRBAIN

1

DéFINITIONS ET PERPECTIVES :

LA VILLE COMME LABORATOIRE

URBAIN

Définition du terme

Après avoir tenté de définir la Smart City, attachons nous à comprendre le terme d’«expérimentation», d’un point de vue théorique.

Le mot s’associe spontanément à l’univers des laboratoires (microscopes, blouses blanches, tubes à essais etc.). Ajourd’hui, il est de plus en plus employé dans les médias traditionnels, il n’est plus confiné aux salles de laboratoire de recherches, il s’étend également aux sphères politiques et publiques.

Expérimentation, subst, fém.

1[εkspeʀimɑ ̃tasjɔ ̃]

action d’expérimenter (champ d’expérimentation).

Méthode scientifique exigeant l’emploi systématique de l’expérience

afin de vérifier les hypothèses avancées et d’acquérir des connaissances

positives dans les sciences expérimentales (sciences d’expérimentation).

L’action d’expérimenter désigne l’action de confronter des théories au monde réel. L’expérimentation urbaine sous-entend la rencontre et l’alliance entre le savant et celui qui construit le territoire.

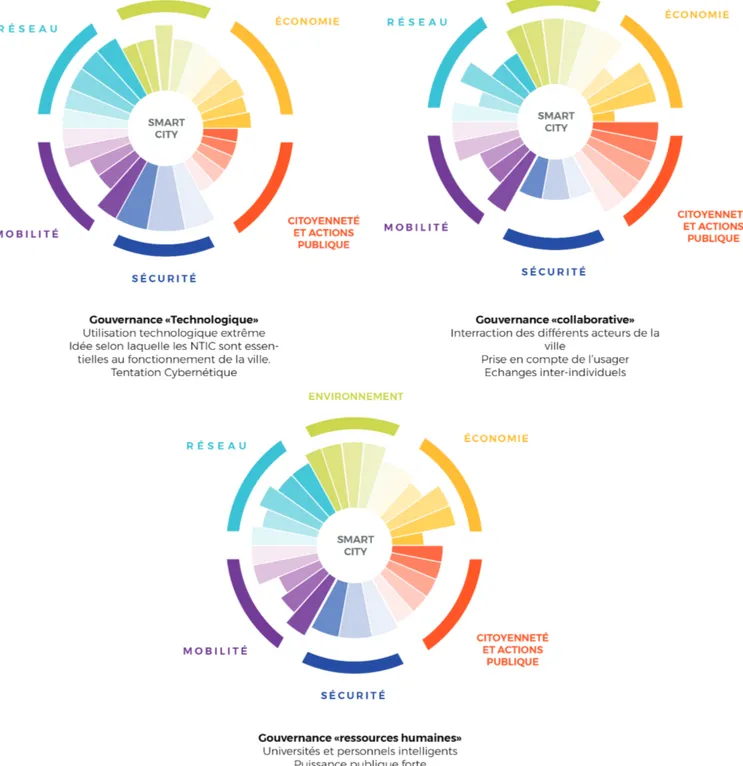

D’après la définition commune du terme, l’expérimentation est une méthode (nous verrons à travers ce mémoire qu’elle est également un outil, en tant qu’objet dans la construction urbaine). La Méthode Expérimentale est une démarche scientifique issue des sciences expérimentales, analysée notamment par Claude Bernard en 1860. Elle consiste en la validation d’une hypothèse ou d’une observation au moyen d’épreuves répétées, dont on modifie les paramètres progressivement, afin d’en observer les effets induits (GRELLEY, 2012, p.23). L’expérimentation urbaine fontionne sur ce même principe,, en déployant des vérifications in situ d’après un protocole décidé en amont.

Le laboratoire est nécessaire à l’expérimentation. Ici, c’est la ville qui sert de support, de cadre d’application, de laboratoire, d’outil, permettant d’atteindre le but scientifique, et dépendant fortement des techniques et des objectifs de l’expérimentateur.

Les phases de

l’expérimentation

L’expérimentation urbaine suit le même schéma que l’expérimentation scientifique de laboratoire. L’importance accordée à la rigueur scientifique varie selon les cas, mais de manière générale, la mise en place d’évaluations pendant et après l’expérimentation est obligatoire, afin de ne pas dévier de l’objectif final, c’est à dire «l’analyse d’un ou des objets qui ont légitimé l’expérimentation» (MAYSSAL F., 2014, p.190).

Pour résumer, la Méthode Expérimentale se décompose en trois phases1 (Fig 6).

Recourir à l’expérimentation urbaine nécessite d’accepter qu’il n’y ai pas forcément un apport de réponses claires, et d’accepter l’échec. Cependant, le processus itératif suivi, contenant l’idée de départ, le protocole, la création et le débat est d’un grand intérêt pour apprendre de ses erreurs. En effet, l’expérimentation urbaine peut avoir une finalité de création d’innovation de produit, ou bien une finalité organisationnelle. Le caractère innovant de cette méthode ne se situe pas exclusivement dans la solution produite, mais dans l’ensemble du processus, dans les choix de gouvernances, et dans la capacité de reproduire la solution testée.

Fig 6 : Les phases de l’expérimentation.

OBSERVATION

HYPOTHèSE REPRODUCTION ExPéRIMENTATION

2

LA RéPONSE à UNE CRISE DES

REPRéSENTATIONS CLASSIqUES

DE L’URBANISME

Ici, l’idée de «crise» n’est pas un terme péjoratif, ses effets ne sont pas tous négatifs. Elle représente plutôt l’idée d’une rupture, d’un changement majeur, issu d’un processus de mutation profonde qui s’accélère depuis plusieurs années.

Des mutations à l’échelle internationale sont palpables.

Par exemple, dans un monde globalisé, le recours à une méthode d’expérimentation urbaine peut se justifier dans sa capacité à se déployer au sein de systèmes urbains diamétralement différents en terme d’environnements, de gouvernances, de cultures, de choix de sociétés. Une même solution peut être amenée à être testée dans chacun de ces sytèmes aux paramètres différents, et ainsi pallier au plus grand nombre de problèmes possibles.

Du point de vue de la gouvernance, on observe un mouvement global de désengagement de la puissance publique dans le monde, et la montée en puissance de contre-pouvoirs (acteurs privés ou initiatives citoyennes) (TOMAS & CEGARRA, 2016).

«

La crise des ressources

budgétaires publiques oblige

tous les décideurs à redoubler

d’inventivité et à trouver des

solutions innovantes pour

répondre aux objectifs qu’ils

se fixent, en garantissant la

soutenabilité financière de

leurs décisions

»

Yves Krattinger Interview pour la revue TEC Mobilité Intelligente Numéro 229, Avril 2016, p.8

En France, le désengagement progressif de l’Etat se traduit par le désengagement progressif du financement des collectivités locales par exemple. Cela affecte directement les capacités de la puissance publique à aménager son territoire. De plus, les instruments traditionels de la puissance publique semblent en crise : «malaise» de la participation, volonté citoyenne d’être investie dans la gestion et la réalisation de projets, etc.

Du point de vue de l’aménagement urbain, les modes de réalisations et les modes de gouvernances tendent à se transformer sensiblement. Par exemple, les grands projets urbains se décuplant sur un temps très long sont aujourd’hui remis en cause (HéBERT G. 2017, p55).

3

L’ExPéRIMENTATION

URBAINE DANS LA

SMART CITY

C’est l’appréhension de la temporalité même du projet urbain qui est remise en question (Fig 7). Il faut non pas repenser le temps, mais LES temps de la production urbaine. La montée en puissance de l’urbanisme éphémère, transitoire, provisoire s’inscrit dans cette nouvelle mouvance : produire plus facilement, sans entrer dans des procédures longues et complexes, en répondant aux contraintes sociales, écologiques, politiques et économiques des villes actuelles et de demain1. Cela répond également à des enjeux de

production d’innovations tant sociales que techniques, tant dans les manières de faire que dans la solution finale (des dispositifs intermédiaires de co-innovation et l’innovation ouverte fleurissent très largement depuis plusieurs années).

Fig 7 : Séquençage classique d’un projet urbain

Ainsi, l’expérimentation urbaine, par sa temporalité et sa méthode, parait une solution pour limiter les dépenses, tout en réfléchissant aux solutions futures pour la fabrique de la ville. C’est ce que propose l’urbanisme dit «tactique» : fabriquer la ville par l’expérimentation, une manière pertinente de penser le futur dans un contexte urbain incertain.

Après avoir défini d’un côté la Smart City, de l’autre l’expérimentation urbaine, nous allons voir quels liens unissent ces deux notions, et comment, d’un point de vue théorique, l’expérimentation urbaine répond aux enjeux de la Smart City.

L’avènement des NTIC

du démonstrateur aux

Fablabs

L’expérimentation urbaine en France, fait partie des trois enjeux majeurs des projets de la Smart City : 43% des 64 collectivités françaises interrogées considèrent que la mise en place d’expérimentations innovantes sur leur territoire est un objectif prioritaire dans le cadre de leur stratégie Smart City (TACTIS, 2016). Cela peut s’expliquer par plusieurs facteurs.

La rapidité des changements technologiques, et les progrès des NTIC, que la Smart City facilite, interroge sur la temporalité de la construction d’une «ville connectée». Comme mentionné dans la précédente partie, le caractère éphémère de l’expérimentation, et sa capacité à n’être qu’une phase transitoire dans la production de solutions durables, lui confère une place de choix dans les stratégies de Smart City. L’expérimentation urbaine permet de préparer la diffusion d’une innovation, de manière rapide, en garantissant une certaine flexibilité (limitation des risques encourus, évaluations récurrentes des résultats, adaptation aux progrès technologiques etc.).

Ensuite, la Smart City essaye de touver son modèle durable et le plus en adéquation avec les enjeux de son territoire. Entre l’avènement des NTIC, l’augmentation du nombre d’acteurs dans les champs de la fabrique de la ville, la prise en compte plus importante du citoyen, l’expérimentation urbaine peut aider à l’exploration de nouvelles gouvernances.

Enfin, l’expérimentation urbaine peut permettre de mettre en valeur, de donner à voir les «bons côtés» de l’innovation technologique. En effet, la Smart City traine également un ensemble de réalités plus ou moins dérangeantes : le numérique et son coût écologique, l’exclusion, les questions d’open Data et de vie privées, la fragilité des systèmes et les cyberattaques, etc. Le recours à l’expérimentation urbaine en impliquant un grand nombre d’acteurs, y compris le citoyen, est un moyen de donner à voir et de rassurer sur les évolutions positives de la Smart City.

La ville devenant un véritable laboratoire vivant, il est intéressant de s’attarder sur les formes géographiques que les expérimentations urbaines développent.

L’expérimentation urbaine prend de multiples formes et de multiples noms au sein de la Smart City. La définition de certains termes nous sera utile pour comprendre la suite de l’analyse. Tour d’horizon de ces grandes tendances.

Le Démonstrateur

Le Démonstrateur se développe le plus souvent à l’échelle d’un ilot ou d’un quartier urbain., et est extrêmement lié à un projet urbain spécifique. Le vocabulaire utilisé pour le décrire est technologique, réservé aux experts sur le sujet (VATOV M-C., p.17).

Selon l’Appel à Projet Démonstrateurs Industriels pour la Ville Durable lancé en 2015 par l’Etat français, un démonstrateur doit répondre à 4 objectifs principaux :

1\ Intégration des différentes fonctions urbaines pour une plus grande

performance environnementale/ énergétique/économique/sociale.

2\ Innovations techniques et fonctionnelles, pour une réduction des coûts publics et privés, une plus grande cohésion sociale, et le développement de la démocratie participative.

3\ Valorisation des savoirs-faire pouvant constituer des références à l’international.

4\ Regroupement des partenaires publics et privés.

à travers ces quatre objectifs, on voit clairement apparaitre les enjeux de la Smart City.

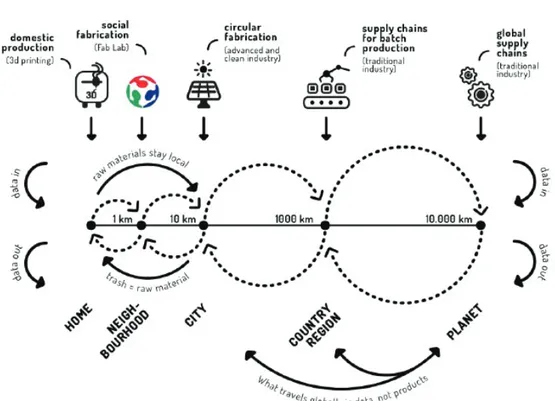

Le FabLab

Abréviation de «Fabrication Laboratory».

Les FabLabs sont issus d’un mouvement global d’innovation ouverte dans le monde. Le concept est née d’une initiative du Center for Bits & Atoms du MIT, en vue de démocratiser les processus de fabrication d’objets. Ils se caractérisent comme des «plateformes ouvertes de création et de prototypage d’objets physiques, «intelligents» ou non»1.

Les FabLabs s’adressent aussi bien aux entrepreneurs qu’aux bricoleurs du XXIème siècle, et promettent le partage de savoir-faire et l’éducation par l’action, le prototypage rapide à l’aide d’outils numériques performants, le retour à la production locale, l’innovation (objets, manières de faire, mutation des espaces de travail etc.). Ces espaces profitent de l’avènement des NTIC pour proposer une vision solidaire et locale de l’appropriation des technologies du numérique. Les FabLab sont des lieux d’expérimentations des manières de construire la ville autrement.

1 D’après la définition de la FING, dispo-nible

Le LivingLab

Abréviation de «Living Laboratory».

L’approche par le LivingLab est au croisement du Démonstrateur et du FabLab : C’est une méthodologie de recherche et d’innovation se basant sur un consortium aussi bien d’acteurs privés, d’experts, que de citoyens. L’objectif est l’innovation ouverte, centrée sur la co-création et les pratiques des usagers de la ville. Le Living Lab mélange la recherche

CONCLusION géNéRALE DE LA PARTIE I

Nous avons tour à tour tenté de définir la Smart City d’un

côté, et l’expérimentation urbaine de l’autre. de nombreux

enjeux économiques, écologiques et sociétaux entourent la

Smart City, capable d’y répondre, notamment en ayant recours à

l’expérimentation urbaine. Ainsi, expérimentation et Smart City

semblent indissociables.

Au regard de ce que nous avons développé jusqu’à présent, la

présente définition de l’expérimentation urbaine développée par

l’Urban Lab de Paris&Co

1paraît adéquate :

«déploiement d’un dispositif innovant, déjà conçu, mais non

commercialisé, pendant une période limitée, sur un territoire

restreint (lieu physique, organisation, etc.)»

Cependant, on peut se questionner sur le rôle de chaque

acteur autour de l’expérimentation urbaine, sa légitimité et ses

motivations.

Quelles sont réellement les différentes finalités à

l’expérimentation urbaine selon les types d’acteurs ?

Le terme «expérimentation» a-t-il seulement été mis en avant

pour rassurer ou prévenir d’un échec, ou est-ce une méthode

durable dans le temps pour construire la ville petit à petit ?

PARTIE II

etude de cas :

Les systèmes de

légitimité des

acteurs autour de

l’expérimentation urbain

Masdar City, Lyon, Amsterdam, Barcelone seront nos

sujets d’études pour appréhender la diversité des finalités de

l’expériementation urbaine, ainsi que sa place dans la Smart

City. il ne s’agira pas ici d’analyser, mais simplement de décrire

l’expérimentation urbaine et les arguments des acteurs en

fonction du système de légitimité auquel ils sont confrontés.

CHAPITRE 1

1

L’ExPéRIMENTATION URBAINE

comme objet-intermédiaire /

objet- frontière

La notion d’objet

intermédiaire

L’expérimentation urbaine sera considérée comme un objet, et étudiée sous le prisme de sa réalité urbaine. Nous nous appuierons sur la notion d’objet intermédiaire et d’objet frontière développées par Dominique VINCK1. Voici pourquoi.

Suivre les acteurs et rendre compte de leurs activités et de leurs pratiques

Pour étudier l’objet d’étude et le comprendre, VINCK propose d’identifier les acteurs, les formes d’organisation, les conventions les liant, les objectifs et les résultats finaux. Nous étudierons de la même façon les différentes expérimentations.

S’efforcer de prendre en compte la matérialité des choses que produisent les acteurs en situation

D’après VINCK, il existe différents types d’objets intermédiaires : textes, instruments, laboratoires, cables, détecteurs etc. Ces instruments physiques sont intéressants à analyser car ils apportent quelque chose à l’action.

L’objet a des propriétés et une identité inscrite par l’acteur. En l’analysant, nous pouvons avoir accès à ses intentions, ses perspectives etc.

L’objet territorial est une entrée pertinente pour l’étude. L’expérimentation urbaine est spatialement et physiquement le support et la traduction d’un ensemble d’échanges entre acteurs. Plus encore, cette méthode d’analyse rend possible la description des jeux de pouvoirs, dans un contexte où la dématérialisation et la déterritorialisation sont fortes.

L’objet intermédiaire peut aussi être un objet-frontière, c’est à dire qu’il contribue à l’articulation entre des mondes sociaux hétérogènes (comme les métiers par exemple).

La constitution de métadonnées permettent le dialogue et la compréhension entre des mondes sociaux différents.

1 VINCK D. «De l’objet intermédiaire à l’objet-frontière, vers la prise en compte du travail d’équipement », Revue d’anthropologie des connaissances, vol 3, no 1, 2009, pp.51-72.

La notion d’objet

Frontière

2

ETUDE DE L’ARgUMENTAIRE

DES ACTEURS LégITIMANT

L’ExPéRIMENTATION URBAINE

Le modèle des Cités

(selon Olivier Godard)

Afin de déterminer les enjeux de la mise en place de l’expérimentation urbaine dans la Smart City, nous allons nous appuyer sur le modèle des Cités (GODARD, 2004).

Quel est le statut de la notion d’expérimentation ?

Il n’existe pas un ordre unique de représentation de la réalité, mais une pluralité d’ordres. Cette pluralité entraine une compréhension différente des enjeux et des problèmes, et à une construction des mondes concrets différents. Une société complexe abrite une pluralité de «systèmes de légitimité», c’est à dire une multitude de «Cités» différentes.

Olivier GODARD met en avant six «Cités» différentes :

• La Cité marchande

«Dans le monde marchand, les relations entre personnes sont pensées en fonction de la circulation de biens rares, transmissibles par l’échange. La mise en concurrence et la formation des marchés présupposent une définition commune des biens sur lesquels convergent les désirs d’appropriation. Là se situe l’élément commun propre à ce monde. Le consentement à payer des échangistes révélé dans l’épreuve de l’échange sanctionne alors la valeur des biens, et cette valeur permet indirectement de classer les personnes selon leur richesse. Biens et personnes doivent être disponibles pour l’échange et donc dégagés des liens constitutifs d’autres ordres, comme l’ordre domestique ou l’ordre civique.»

• La Cité industrielle

«Dans le monde industriel, la société est appréhendée comme une machine conçue et réglée en fonction de la performance technique et de l’efficacité dans la satisfaction de besoins objectifs. Le centre en est constitué par le travail et la production. L’avenir est assuré par le contrôle, la prévisibilité, la stabilité et la fiabilité. L’action est fondée sur la connaissance scientifique et sur la capacité technique, et les meilleurs juges en sont les ingénieursexperts. La grandeur est appréciée à la mesure du caractère productif, calculable et mesurable des êtres et de leurs performances. L’existence de potentiels

Le choix des terrains

d’étude

• La Cité civique

«Le monde civique s’organise autour de la figure de la volonté générale émanant de citoyens libres et égaux. La qualification de « général » ne désigne pas ici l’agrégation de intérêts particuliers, mais l’état auquel accède le citoyen qui parvient à se dépouiller de ses intérêts propres et à accéder ainsi à l’intérêt supérieur commun qui permet de fonder l’action collective. La forme privilégiée d’expression de la légitimité est ici constituée par la loi universelle adoptée par des citoyens libres.»

• La Cité du renom

«Là règne l’opinion des autres. Est grand ce qui est connu, voire célèbre.» • La Cité inspirée

«Le monde inspiré a pour trait principal de se constituer en référence à une cité idéale « qui n’est pas de ce monde ». Règles de conduites et valeurs sont tirées du savoir que des hommes « inspirés » prétendent avoir sur cette cité idéale. Les épreuves étant ici difficiles à constituer, faute de repères objectifs, ces hommes doivent, par leur engagement personnel et par leurs sacrifices, attester dans leur personne même du bien commun dont ils se réclament et du bien-fondé de leur interprétation de ce qu’ils présentent comme des signes.»

• La Cité domestique

«Généralisation du lien familial, le monde domestique désigne un ordre se référant à des relations de dépendance personnelle, d’appartenance à des corps, à des lignées dépassant la succession des individus. Les biens y sont des objets familiers faisant l’objet d’une transmission personnelle au sein d’un groupe défini et sont dotés par cette personnalisation d’une valeur d’unicité.»

La notion de patrimoine naturel et d’écologie sera considéré également dans la «Cité Domestique».

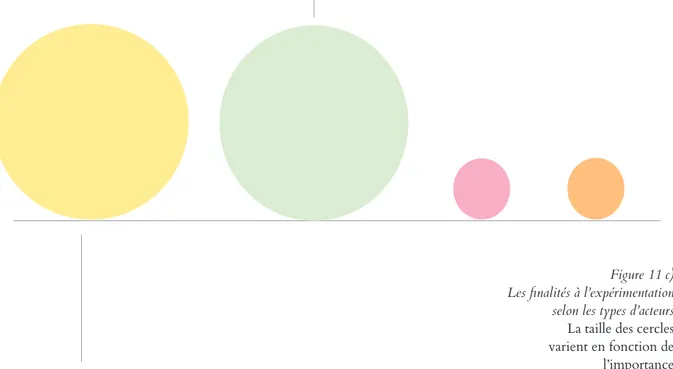

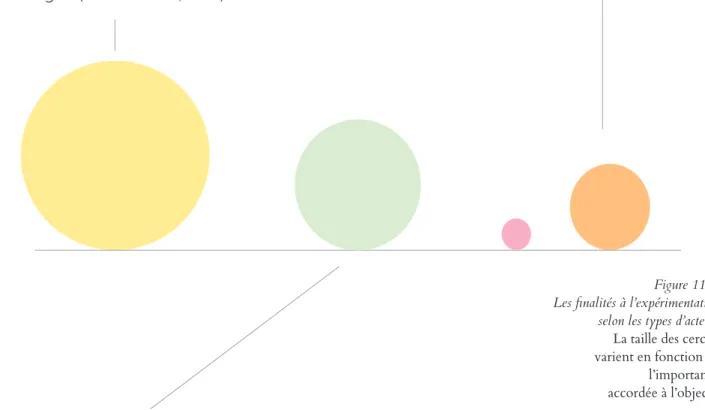

à partir de cette grille d’analyse, et pour chaque expérimentation urbaine étudiée, nous essaierons de classer les arguments de légitimité et le poids des acteurs au prisme de ces six modèles de Cités.

Les quatre terrains d’étude choisis permettent de mettre en évidence une ou plusieurs «cités», et d’analyser la production urbaine. Le choix de Masdar City et Barcelone s’est imposé car ce sont des modèles extrêmes. L’exemple de Lyon permettait d’être au plus proche du terrain, avec la possibilité d’étudier un des quartiers les plus «expérimentaux»

Grille de lecture des graphismes à venir.

Chaque couleur représente une catégorie d’acteur :

Puissance publique Acteurs privés Citoyens Universités

Les points plus foncés représentent les acteurs principaux dans chaque catégorie.

La taille des cercles varie en fonction du nombre d’arguments et de la légitimité de l’acteur selon la Cité.

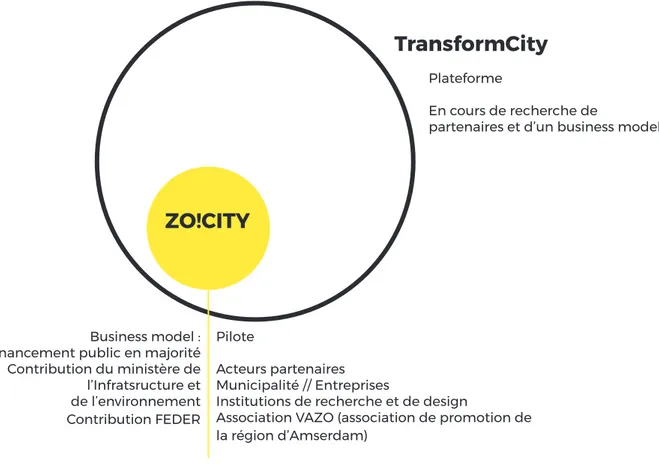

de France. Le choix d’Amsterdam s’est imposé car il m’était possible de communiquer et d’échanger avec Jacyntha SERRE, étudiante à l’Institut d’Urbanisme de Grenoble et stagiaire à TransformCity.

La méthodologie a reposé sur la recherche de textes, discours, rapports scientifiques ou tout autre objet pouvant contenir des éléments d’explication des légitimités des acteurs.

Le recours aux entretiens a été possible à Amsterdam et à Lyon :

• Métropole de Lyon : Cheffe de projet Smart City // Chargée de projet Smart City // Chef de projet Grands Comptes

• Société Publique Locale de Lyon Confluence • Toshiba

Les entretiens reposaient sur des questions ouvertes pour ne pas orienter l’interloctuteur. La grille de questionnaire, ainsi qu’un tableau récapitulatif des entretiens est disponible en annexe 1 et 2.

Par soucis de confidentialité (en particulier pour les personnes interrogées à Amsterdam), nous ne diffuserons pas les retranscriptions d’entretien.

Dans le chapitre qui va suivre, pour plus de lisibilité, l’accent est mis sur la représentation graphique des données répertoriées et des entretiens passés. Une explication du contexte national et local dans lequel se situe l’expérimentation précèdera la mise en visibilité du fonctionnement de l’expérimentation et des arguments de légitimité des acteurs en fonction des «Cités».

CHAPITRE 2

éléments de contexte

Masdar

Foster & Partner

Contexte des Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis (EAU) sont en profondes mutations depuis les années 2000. En effet, on observe un mouvement global de privatisation dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, de l’industrie et des services1. Les

infrastructures et les services de transports sont en pleine croissance.

Contexte national

Abu Dhabi est la ville la plus riche en pétrole des EAU. Face à la raréfaction future de la ressource pétrolière, Abu Dhabi a investi plus de 18 milliards d’euros afin de devenir l’un des leaders des énergies renouvelables dans le monde, et préparer l’après-pétrole. L’émirat s’est lancé dans une aventure incroyable : construire une ville à empreinte carbone nulle, en plein désert. Cette ville nouvelle, Masdar, est une vaste expérimentation à elle seule : le but est de tester à l’échelle d’une ville tout une batterie de solutions innovantes dans tous les domaines. Le développement économique de Masdar repose sur un fond d’investissement : MUBADALA.

Ce fond d’investissement d’avenir, créé en 2012, a pour but de diversifier l’économie d’Abu Dhabi, en rendant l’émirat moins dépendant du pétrole, et en investissant sur de nouveaux secteurs1,

comme le tourisme, les énergies renouvelables, les NTIC, ainsi que sur les entreprises étrangères.

Contexte local

Masdar City ne laisse pas indifférent : elle est pour certains un mirage de la ville du futur en plein désert, pour d’autres «une aberration urbanistique comme [je n’en ai] jamais vu!»2. La ville nouvelle

située à l’ Est d’Abu Dhabi a commencé à sortir de «sable» en 2006, et avait pour objectif d’accueillir 40 000 personnes, tout en réduisant ses émissions de carbone à 0%. Elle a déjà connu son premier échec, entrainant un repositionnement de la stratégie de développement d’Abu Dhabi. En cause, la crise économique de 2008 et le manque d’ «urbanité» de la ville (moins de 300 habitants, tous des étudiants du prestigieux Masdar Institute). Les objectifs d’expérimentations ont été revus à la baisse, ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose. En effet, la réflexion se porte

L’expérimentation

un peu plus aujourd’hui sur l’aspect «usage de la ville» et moins sur celui de la haute technologie. De toute façon, Masdar City n’est pas présentée et n’a pas la vocation à être un modèle de développement, mais bien un modèle d’innovation.

Pour se (re)développer, le projet ainsi que le pilotage des expérimentations urbaines se décline en trois parties.

MAZDAR INITITIATIVE Donne les grandes orientations d’Abu Dhabi.

Le projet global coûte 18 milliards d’euros.

MAZDAR CLEAN ENERGY

Développe à grande échelle des solutions expérimentales pour réduire les dépenses en énergie.

MAZDAR CITY

Sur 5 km2, la ville est le support de l’expérimentation. Elle se plie aux exigences technologiques. Masdar est une zone économique spécifique, et un «test-bed» pour l’innovation. Chaque élément urbain est une expérimentation en soi.

Les expérimentations urbaines déployées sur le territoire regroupent la mise en place de voiture électriques, les technologies et architectures innovantes pour limiter la déperdition d’énergie et préserver la fraicheur (Image 3), des technologies innovantes répondant aux contraintes en eau et aux fortes températures (Image 4).

Plus de 300 compagnies sont présentes sur Masdar City et y testent/développent leurs solutions.

La maitrise d’ouvrage revient à l’organisme étatique Abu Dhabi Future Energy Company, qui est aussi une compagnie pétrolière finançant le projet1. La maitrise d’oeuvre

est assurée par le cabinet de Norman Foster, Foster & Partners. Les entreprises associés sont:

• ETA-Florence Renewable Energy pour les énergies renouvelables • Transolar pour l’ingénieurie Climat

• WSP Energy pour la gestion des structures de Développement Durable • Systematica pour les transports

Photographie 1 : La Tour à vent

La tour à vent ne date pas d’hier, puisqu’elle a véritablement été inventée par les Perses. Celle-ci s’élève à 45 mètres de hauteur, et permet de rafraichir l’air brûlant du désert dans la ville. Des capteurs de contrôle sont installés un peu partout, et les persiennes sont actionnées à distance et automatisées Source : Le Monde, Au milieu du désert,

le mirage de Masdar.

Photographie 2 : Façades traditionnelles modernisées

Le pari architectural est fort : optimiser au maximum les formes pour profiter de l’ombre et de la fraicheur, tout en intégrant des éléments technologiques et des détails d’architecture traditionnelle.

Réalisation par le cabinet de Norman Foster Source : Archdaily http://www.archdaily.com/91228/

Les entreprises partenaires, qui investissent dans le projet Masdar City sont :

• Total et Abengoa Solar pour la plus grande centrale solaire du monde SHAMS 1 • Siemens pour les technologies intégrées des bâtiments et des Smart Grids

• Schneider Electric pour les technologies durables des bâtiments, distribution et traitement des eaux

De plus, les universités tiennent une place très importante, La recherche est facilitée et les partenariats internationaux solides (notamment avec le MIT de Boston).

La légitimité des acteurs au prisme

des différentes «Cités»

éléments de contexte

Lyon sMart coMMunity

Cyril Thomas and Kengo Kuma & Associates

Contexte National

Selon le Rapport au Premier Ministre sur l’avenir des smart cities (BELOT L., 2017, p.3), trois grands principes structurent la Smart City française :

• Organiser une réelle gouvernance à l’échelle locale

• Assurer la souveraineté, éviter la privatisation de la ville

• Garantir une ville inclusive

Le rôle de la puissance publique est de tenter d’encadrer et de réguler les problématiques de la Smart City. D’une part, l’accent est mis sur un réel besoin de donner de nouveaux cadres juridiques à ce que produit la Smart City, et de réfléchir au type de gouvernance à mettre en place. D’autre part, l’une des priorités est de répondre aux enjeux de changement climatique et de transition énergétique, en économisant la gestion des villes et en prenant fortement en compte l’intégration verticale dans le projet (de l’acteur privé au citoyen).

Dans ce contexte, la puissance publique

Contexte Local

La Métropole lyonnaise est l’un des territoires les plus dynamiques en terme de Smart City: 340 millions d’euros investis, 1er territoire européen en termes de nouvelles mobilités, 1er territoire smart grid de France... L’accent est mis sur :

• l’amélioration du cadre de vie et du bien être de chacun en ville

• le développement partenarial entre les différents acteurs qui font la ville

• La mise à disposition de la ville pour faciliter l’expérimentation et l’innovation

• L’application de démarches d’innovations ouvertes, s’appuyant sur les technologies pour intégrer les nouveaux usages de la ville1

La «Métropole CO-Intelligente» déploie 103 initiatives expérimentales, selon quatre grandes thématiques (Image ci-après).

Les expérimentations urbaines en lien avec la Smart City se multiplient sur le territoire de la Métropole de Lyon (BOURY M., 2014, p.193)

L’expérimentation

Ce cas d’étude est particulièrement intéressant car les expérimentations sont aujourd’hui terminées. Nous pouvons donc étudier l’évaluation de Post-Expérimentation, et déceler les différences entre les objectifs initiaux et finaux. L’analyse de la post-expérimentation s’effectuera dans la PARTE III, Chapitre 2, 2.

Lyon Smart Community est un démonstrateur technologique se déployant sur l’ensemble du Quartier de la Confluence. Cette ancienne zone de friche industrielle s’étend sur un territoire de 150 hectares entre le Rhône et la Saône, et est soumis à un incroyable dynamisme de restructuration, dans le but d’en faire un des quartiers les plus durables d’Europe. Officiellement et historiquement, les grands objectifs visés par le démonstrateur étaient1 :

• Construire un écoquartier à énergie positive

• Désengorger la ville, limiter la pollution due aux déplacements • Aider les usagers à maitriser leur consommation énergétique

• Piloter la collecte et l’analyse de la donnée liée à la consommation et à la production énergétique sur le quartier

Le choix de ce site était donc justifié, puisqu’il incarne un mouvement précurseur vers la construction durable de la ville. Le démonstrateur démarre en 2011.

1

Dossier de presse Lyon Smart Community. Disponible ici : http://www.economie.grandlyon.com/fi-leadmin/user_upload/fichiers/site_eco/20130619_gl_lyon_smart_community_dp_fr.pdfImage 3 : Quatre grandes thématiques de la Smart City de Lyon