CENTRE DE CIVILISATION POLONAISE UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE POLONICUM, CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE POLONAIS LANGUE ÉTRANGÈRE UNIVERSITÉ DE VARSOVIE Paris – warszawa 2017

UNE

LANGUE

SLAVE

L E P O L O N A I S - L E R U S S E - L E T C H È Q U EAU COMITÉ DE RÉDACTION ONT PARTICIPÉ : Anna Ciesielska-Ribard Leszek Kolankiewicz Malgorzata Piermattei Pawel Rodak TRADUCTION : Krystyna Bourneuf et Anna Ciesielska-Ribard

CONCEPTION GRAPHIQUE E-BOOK ET VERSION PAPIER : Catherine Protoyerides

ÉDITION E-BOOK LIBRE SUR :

www.centre-civilisation-polonaise.fr

Édition papier ne peut être vendueDIFFUSION ET DISTRIBUTION : Centre de civilisation polonaise Paris-Sorbonne Université

108, bd Malesherbes, 75017 Paris

centre-civilisation-polonaise@paris-sorbonne.fr CENTRE DE CIVILISATION POLONAISE

ISBN 978-2-900463-03-1 POLONICUM ISBN 978-83-923039-9-2

Ce volume a été subventionné par Paris-Sorbonne Université et l’Université de Varsovie.

D’ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE

FRANCE

ET DE

RÉPUBLIQUE

TCHÈQUE

DOMAINES

POLONAIS, RUSSE, TCHÈQUE

Le multimédia dans l’enseignement de la

langue polonaise à distance

PROBLÈMES ET PERSPECTIVES

Les langues étrangères représentent en effet un domaine de recherche privilégié pour la conception et la mise en œuvre d’environnements interactifs d’apprentissage avec ordinateur (...) Les environnements interactifs ont alors pour tâche de créer autour de l’apprenant le « bain de langue » nécessaire à son apprentissage et à son entraînement à la pratique de la langue.

Philippe Teutsch

L’essor considérable de nouvelles technologies dans les années 90 aboutit à la naissance des concepts innovants tels que le e-learning. Le développement de l’Internet contribue davan-tage au développement du e-learning et permet à la fois d’intro-duire le multimédia1 dans tous les secteurs de l’éducation et dans

l’enseignement des langues étrangères, entre autres. En effet, les enseignants emploient ce type de supports interactifs et ludiques afin d’animer les cours de langues en présentiel et en ligne. Hor-mis l’interactivité et l’attractivité, certaines caractéristiques du multimédia limitent toutefois l’acquisition de la langue. Son choix n’est donc pas toujours évident. Avant d’être intégré à la

1 Le terme « multimédia » est le plus répandu dans la littérature du domaine et pour cette raison nous avons décidé de l’employer dans le présent article. En outre, le contenu du corpus explique également notre choix terminologique car il est constitué d’éléments séparés tels que : graphique, son ou vidéo, et qui ne sont liés par aucun lien. La question de terminologie sera aussi présentée dans la suite de l’article.

formation à distance, le multimédia devrait répondre à certains critères précédemment définis afin de transmettre les savoirs de la manière la plus efficace et de ne pas empêcher l’apprentissage de la langue. Bref, comme le signale Alain Le Diberder, « le mot multimédia connaît une situation ambiguë »1.

C’est dans ce contexte que j’aimerais proposer un aperçu synthétique du multimédia intégré dans les cours à distance sur l’exemple de l’enseignement de polonais à l’Université de Lorraine. Après une brève réflexion terminologique relative au multimédia, j’aborderai ensuite ses aspects pratiques, en parti-culier dans les cours de grammaire, de compréhension orale et expression écrite. En guise de conclusion, sera posée la question des limites du multimédia dans le processus d’apprentissage de la langue étrangère et des solutions pratiques seront également proposées.

Dans l’état actuel de la recherche, plusieurs définitions du multimédia se superposent et interfèrent également avec d’autres catégories telles que « hypertexte » ou « hypermédia ». Le terme « multimédia », en tant qu’adjectif ou nom, se compose de deux éléments : « multi », issu du latin multus signifiant « nombreux », et « média » qui renvoie aux moyens de diffusion des informa-tions. D’une part, le terme est donc relatif à tout produit « qui utilise ou concerne plusieurs médias2 » et de l’autre, il constitue

traditionnellement un ensemble de moyens de communica-tion comme la presse, les livres, les enregistrements audio et

1 Le Diberder, A., « Histoire du multimédia : un succès et deux enterrements »,

Hermès, 2006, n° 44, l’article disponible en ligne : https

://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2006-1-page-33.htm (consulté le 10 mars 2016).

2 Dictionnaire numérique Larousse disponible en ligne : http://www.larousse.fr/ dictionnaires/francais/(consulté le 6 juillet 2016).

audiovisuels ou les ressources photographiques auxquels s’ajoute l’ordinateur avec tout son équipement technologique et informa-tique3. Cette simple définition a cependant évolué avec l’essor de

l’Internet et aujourd’hui elle s’appuie également, à part la struc-ture, sur le caractère interactif du multimédia :

une œuvre qui comporte sur un même support un ou plu-sieurs des éléments suivants : texte, son, images fixes, animées, programmes informatiques et dont la structure et l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité4.

Le terme d’« hypertexte » est aussi souvent employé dans la littérature, mais il ne constitue qu’un élément du multimédia et ne représente que :

les liens entre des textes écrits, un ensemble de données tex-tuelles présentées de façon interactive mais sans images et sans sons (...) La technique de l’hypertexte permet de mettre en rapport un premier texte, présent à l’écran, avec d’autres textes qui sont appelés et apparaissent alors à leur tour sur ce même écran5.

D’autres préfèrent encore parler de l’« hypermédia » qui grâce au préfixe « hyper » renvoie beaucoup plus à l’informatique que

3 Rey-Debove J., Rey, A., Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique

de la langue française, Paris, le Robert, 2015, p. 1654 ; Sławomir Koziej, « Rola

multimediów w edukacji XXI wieku » (Le rôle du multimédia dans l’éducation du XXIe siècle), Edukacja multimedialna (L’éducation de multimédia), 2002, n° 3, p. 31 sqq.

4 Lancien, Th., Le multimédia, Paris, CLE International, 1998, p. 7 ; Josette Rey-Debove, Alain Rey, Le Petit Robert…, op. cit. Le concept d’interactivité, issu de la télécommunication mais popularisé par l’usage de la micro-informatique dans les années 80, se concentre sur une réaction d’une machine qui est résultat de l’intervention de son utilisateur effectuée à l’aide d’un outil : clavier, souris, manette ou doigt pour l’écran digital. Vide Henri Dieuzeide, Les nouvelles

technologies. Outils d’enseignement, Paris, Nathan, 1994, p. 30.

5 Lancien, Th., op. cit., p. 19 sq.

le multimédia et ainsi désigne des textes accompagnés d’images fixes ou animés et de sons1.

Les définitions précédemment citées montrent que les termes : « multimédia », « hypertexte » et « hypermédia » ne sont pas entièrement synonymiques. Pour certains auteurs le multi-média est une combinaison d’un ou de plusieurs éléments qui, par leur forme, assurent l’interactivité. D’autres spécialistes se concentrent plutôt sur les liens entre ces éléments. En effet, la terminologie n’est pas encore systématisée et subit constamment des modifications.

Méthodologie

Afin d’apporter quelques commentaires sur l’usage et le rôle du multimédia dans l’enseignement de la langue polonaise à distance, nous avons examiné 143 cours de grammaire, de com-préhension orale et d’expression écrite en licence de polonais, disponibles sur la plate-forme Arche dans la période 2009-20152.

Compte tenu du nombre et de la diversité du multimédia intégré

1 Ibid. Cf. Jacques Rhéaume, « Les hypertextes et les hypermédias » in Denis Jeffrey,

Margot Kaszap, Gilles Lemire, Exploration d’Internet, recherches en éducation et rôles des professionnels de l’enseignement, Paris, l’Harmattan, 2001, p. 189 sqq ;

Jacques Rhéaume, « Hypermédias et stratégies pédagogiques », l’article disponible en ligne : https ://halshs.archives-ouvertes.fr/edutice-00000779/document (con-su lté le 6 juillet 2016) ; Jacques Rhéaume, « L’enseignement des hypermédias pédagogiques », contribution présentée lors de la Deuxième Journée francophone hypermédia et apprentissages, Lille, 1993, disponible en ligne : http://www.epi. asso.fr/fic_pdf/dossiers/h&a2p139.pdf (consulté le 6 juillet 2016) ; Roger Laufer, Dominico Scavetta, Texte, hypertexte, hypermédia. PUF, Paris, 1992 ; David H. Johassen, Hypertext/Hypermedia. Englewood Cliffs, NJ : Educational Technology Publications, 1989.

2 Arche est une plate-forme interne de l’Université de Lorraine qui donne accès à l’ensemble des ressources numériques et d’autres services proposés par l’établissement : cours en ligne, transfert des fichiers, emploi du temps, messagerie etc.

dans ces cours, nous avons défini les critères, conformément à la typologie du multimédia de Wojciech Bizon, qui a permis d’élaborer un corpus pertinent.3

En effet, parmi les multimédias des cours de compréhension orale et d’expression écrite, nous avons choisi de nous pencher sur l’image fixe, les enregistrements audio et audiovisuels4. Par

ailleurs, la définition de critères reste plus problématique en ce qui concerne les cours de grammaire : les tableaux et/ou les textes sous forme graphique imitant le tableau, comme texte encadré ou listes de verbes et de leur conjugaison en colonnes encadrées, sont intégrés dans presque tous les cours. Ils font aussi partie de notre analyse, même si cela constitue, à notre sens, un moyen esthétique utilisé pour la meilleure visualisation du contenu des cours en ligne. En revanche, nous excluons les listes des verbes et de leur conjugaison présentées uniquement sous forme des colonnes sans cadrage et tout le multimédia en version scannée qui provient des manuels pour l’apprentissage de la langue polonaise (photos, images, etc.)5. Ainsi défini, le 3 Cf. Wojciech Bizon « Obiekty multimedialne – wyznaczniki dobrego kursu

e-learningowego », E-mentor, 2004, n° 4, l’article disponible en ligne : http:// www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/78 (consulté le 10 août 2016). 4 Le corpus comprend également d’autres éléments multimédia évoqués par

Wojciech Bizon tels que : schéma, diagrammes, liens hypertextes et autres qui ne seront pourtant pas analysés dans le présent article, leur nombre étant insignifiant. Par contre, l’analyse complète de tous les éléments multimédia sera présentée dans ma thèse intitulée « Dimension culturelle dans l’enseignement de la langue polonaise à distance », rédigée sous la direction de Stanislaw Fiszer.

5 Afin de saisir le multimédia dans les cours de grammaire, nous nous sommes également appuyés sur la typologie de Wojciech Bizon. Toutefois, à cause du nombre trop élevé des tableaux il était nécessaire, pour le présent article, de définir des critères complémentaires. Selon la définition, le tableau « est une série de données, de renseignements, disposés en lignes et en colonnes, d’une manière claire et ordonnée, parfois figurée, pour faciliter la consultation ». À ces critères, nous avons rajouté encore le critère de cadrage, omis dans la définition citée. Cf. Josette Rey-Debove, Alain Rey, Le Petit Robert…, op. cit., p. 2493.

corpus comprend 1 263 multimédias dont 1 197 éléments dans les cours de compréhension orale et d’expression écrite et 67 dans les cours de grammaire. Les éléments du corpus ainsi éla-boré sont ensuite examinés en fonction du mode d’emploi et du contenu.

Analyse du corpus

Les cours de compréhension orale et expression écrite com-prennent dans son ensemble 1 197 multimédias dont : 816 images fixes 134 sons et 25 vidéos. Leur nombre varie en fonction de l’année de l’apprentissage et du type du multimédia (environ 17 multimédias par séance de cours) : en L1 son nombre est le plus élevé par rapport aux L2 et L3 ce qui illustre le tableau :

Figure 1 : Utilisation du multimédia dans les cours de polonais

à distance entre 2009-2015

Année Multimédia

Image Enregistrement audio Enregistrement audiovisuel

L1 520 37 2

L2 122 48 11

L3 174 49 12

Ces chiffres démontrent donc un rôle incontournable des images en tant qu’outil didactique. Depuis l’Antiquité, les chercheurs s’intéressent à l’impact de l’image sur le proces-sus de mémorisation et de rappel par rapport à celui de mots ou de phrases. Dans un premier temps, le rappel des images, comme photos ou dessins, est supérieur au rappel des phrases

(9,48 contre 6,90 sur 24 actions)1. De même, le rappel

immé-diat et la reconnaissance des dessins sont également supérieurs à celui des mots (57 % contre 43 % pour le rappel immédiat, 87 % contre 71 % pour la reconnaissance)2. Dans un deuxième

temps, le stockage des images dans la mémoire à long terme reste aussi impressionnant. L’individu est capable de reconnaître sans détails, après le délai de 4 jours, presque 2 000 des 2 560 photos stockées en mémoire (90 %)3.

Ainsi, à travers les images, les enseignants expliquent davan-tage les questions grammaticales et le lexique. À titre d’exemple, citons un exercice associant la grammaire et le vocabulaire, qui consiste à choisir une réponse correcte représentée par une image : l’étudiant révise le vocabulaire ainsi que la déclinaison des noms :

1 - Ja jem (chleb/ser) i piję (kawę/herbatę)

2 - Oni jedzą (ryż/makaron) i (rybę/kurczaka)

Afin de varier cet exercice et d’enrichir la compétence gram-maticale, on demande aux étudiants du niveau plus avancé de

1 Vide : Michel Denis, Pierrette de Pouqueville, « Le réalisme de la figuration dans la mémoire d’actions concrètes », Bulletin de psychologie, 1976, vol. 328, n° 30, p. 543

sqq.

2 Lieury, A., Psychologie cognitive, Paris, Dunod, 2015, p. 171.

3 Standing, L. et alii, « Perception and memory for pictures : Single-trial learning of 2500 visual stimuli », Psychonomic Science, 1970, n° 19 (2), p. 73 sq.

décliner aussi les noms. Dans ce cas, l’exercice prend la forme suivante :

1 - Piję (kaw…/ herbat…)

2 - Oni jedzą (ryb…/ kurczak…)

Par ailleurs, les images sont tout aussi nombreuses dans les exercices de compréhension et d’expression écrite. Dans le pre-mier cas, elles constituent, d’une certaine manière, une intro-duction et renvoient au contenu du texte afin de faciliter sa com-préhension, par exemple une description physique (Image 1). Dans le second cas, les images proposent une idée de départ pour les exercices de rédaction : décrire une image ou rédiger un message par rapport à la situation présentée sur la photo par exemple (Image 2).

Image 2

Comme le montrent les exemples ci-dessus, les images ont un large champ d’application : en commençant par des exercices de vocabulaire et de grammaire jusqu’aux exercices de rédaction. Toutefois, les auteurs des cours introduisent parfois une image qui n’a aucun rapport avec leur contenu, elle constitue un élé-ment décoratif et superflu de la séance.

Les enseignants se servent autant des supports audio et audiovisuels authentiques, comme des interviews ou des chan-sons, que des enregistrements réalisés par eux-mêmes. Ces der-niers sont les plus nombreux et constituent 56 % de tous les enre-gistrements appliqués dans les cours1. Les enseignants lisent et

enregistrent un dialogue ou un texte soit rédigé par eux-mêmes soit issu des manuels pour l’apprentissage de la langue polo-naise. Néanmoins, leurs productions sont souvent de faible qua-lité. Le bruit de fond, la mauvaise prononciation ou le volume trop bas rendent l’enregistrement audio, surtout les dictées,

1 L1 : 19 sur 26 enregistrements ; L2 : 14 sur 48 ; L3 : 38 sur 53.

incompréhensible. Si l’enseignant décide de réaliser ce type d’ou-til pédagogique, il devrait apporter tous ses soins à la réalisation du projet. Dans le cas contraire, un enregistrement de mauvaise qualité empêche la compréhension et il peut provoquer la baisse de motivation ou la frustration chez les apprenants1.

L’analyse du corpus montre aussi une utilisation fréquente des enregistrements audio qui proviennent des manuels pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue polonaise (13 enregistrements en L1, 34 en L2 et aucun enregistrement en L3)2. Ils sont toujours accompagnés d’exercices scannés du

même manuel que l’enregistrement audio et constituent envi-ron 35 % de tous les enregistrements intégrés dans les cours de polonais en ligne. D’une part, les enregistrements concernent le plus souvent les situations quotidiennes : se présenter, présen-ter une personne ou demander des informations par exemple, dont l’emploi semble justifié du point de vue didactique ainsi que des objectifs à atteindre3, et d’autre part, les enregistrements

qui visent à connaître les chiffres ou remplir les phrases à trous que les enseignants pourraient réaliser eux-mêmes et confor-mément aux besoins et pré-acquis des étudiants. En bref, avant d’intégrer un enregistrement audio extrait d’un manuel, il faut surtout savoir si les objectifs de l’enregistrement que nous vou-drions exploiter correspondent à ceux de la séance ou de la

1 Andrzej Krawczyk, « Interaktywne materiały wideo w e-kształceniu » (dans) Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki, Technologie edukacyjne w wymiarze

praktycznym, t. II, Toruń, Adam Marszałek, 2011, p. 245 sqq.

2 Dans tous les cas, l’enseignant n’évoque pas le manuel d’où proviennent les enregistrements et les exercices proposés.

3 Cf. Iwona Jankowska, Ewa Lipińska, Agnieszka Rabiej, Anna Seretny, Przymysław Turek, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2011.

formation en question, ou peut-être est-il préférable de réaliser un enregistrement par soi-même pour que la séance soit cohé-rente dans son ensemble.

L’enregistrement audiovisuel, autrement dit la vidéo, consti-tue le dernier type du multimédia analysé dans le cours de compréhension orale et expression écrite. Les spécialistes sont d’accord pour dire que la vidéo représente un instrument per-tinent dans la didactique. Elle est plus attractive que l’image ou l’enregistrement audio et engage deux sens en même temps : vue et ouïe, ce qui détermine également l’engagement de l’appre-nant et le rythme d’acquisition des savoirs4. Il crée un vrai « bain

de langage », nécessaire à l’apprentissage et à l’entraînement en langue étrangère, qui permet aux apprenants de vivre dans le contexte de la langue qu’ils apprennent et transmet des infor-mations culturelles et socioculturelles5. Ainsi, l’enregistrement

audiovisuel accomplit, d’une part, trois fonctions élémentaires dans le processus didactique : « fonction illustrative », « fonction déclencheur » et « fonction moteur », et d’autre part, il entre en relation avec d’autres matériels didactiques disponibles en ligne afin de les compléter. La première fonction, illustrative, met en lumière le contenu du message grâce à l’image et au son et per-met de comprendre le sens de ce message. Ensuite, la « fonction déclencheur » encourage les apprenants à produire, après qu’ils

4 Cf. Andrzej Krawczyk, « Interaktywne materiały… », art. cit. ; Philippe Teutsch et alli., Environnements interactifs pour l’apprentissage en langue étrangère, une communication présentée lors du Troisième colloque Hypermédias et Apprentissages en mai 1996 disponible sur le site : http://www. epi.asso.fr/fic_pdf/ dossiers/h&a3p247.pdf (consulté le 22 mars 2016) ; Carmen Compte, La vidéo

en classe de langue, Paris, Hachette FLE, 1993 ; Marek Szałek, Jak motywować uczniów do nauki języka obcego ? Motywacja w teorii i praktyce, Poznań, Wagros,

2014, p. 163.

5 Marek Szałek, Jak motywować uczniów…, op.cit.

aient compris le message transmis dans la vidéo, des énoncés simples : oraux et écrits, tandis que la « fonction moteur » mène vers la production langagière plus complexe et ambitieuse1. Les

fonctions ne sont généralement pas indépendantes, mais elles s’interpénètrent de sorte que les trois fonctions soient toujours assumées. L’enregistrement audiovisuel vise en particulier à inci-ter les apprenants à s’exprimer sur des sujets variés. La produc-tion orale commence, d’abord, par la compréhension du message transmis par l’image et le son, ensuite l’apprenant produit des énoncés simples afin de passer aux énoncés plus sophistiqués et complexes. Pourtant, nous n’avons noté que 25 vidéos au cours de trois années d’apprentissage (2 vidéos en L1, 11 en L2 et 12 en L3). En L1, les enseignants commencent déjà à introduire les informations télévisées dont le niveau langagier est parfois trop élevé.2 Il s’agit surtout des expressions figées, comme : mieć

szlaban (interdire à quelqu’un de faire quelque chose), postawić kogoś pod murem (mettre qqn au pied du mur), miażdżąca przewaga (un avantage écrasant), ou za pół darmo (pour un

morceau de pain), mais aussi du langage courant : knajpa (une gargote), splądrować (saccager) ou wynosić się (se dégager) ce qui pourrait empêcher la compréhension correcte du message. En outre, le style journaliste pourrait également poser les problèmes aux apprenants : la manière spécifique de parler et l’accentuation des mots différente que dans le langage courant.

En ce qui concerne le multimédia introduit dans les cours de grammaire, l’analyse démontre que son utilisation est

1 Philippe Teutsch et alli., Environnements interactifs ..., art. cit. ; Vide : Carmen

Compte, La vidéo en classe de langue, Paris : Hachette FLE, Collection F. 1993. 2 Citons ici un fragment des actualités émis en TVP 1, le 31 janvier 2011, concernant

la situation instable au Caire et ses méfaits sur l’activité des agences de voyages en Pologne.

relativement faible (0,74 multimédia par séance de cours). Le contenu est davantage transmis par le texte souvent accompa-gné de « tableau statique »3. Dans la plupart des cas, les tableaux

illustrent quatre questions grammaticales.

Déclinaison des noms et des adjectifs

Déclinaison du génitif singulier

Adjectifs Noms

Masculin animé et viril – (i)ego – a

Masculin inanimé – (i)ego – a ; – u

Féminin – (i)ej – y ; – i

Neutre – (i)ego – a

Déclinaison des pronoms

Cas Singulier Féminin Masculin personnel et masculin animé Masculin inanimé Neutre

Nominatif -a/-ia -y/-i -e/-ie

Génitif -ej/-iej -ego/-iego

Datif -ej/-iej -emu/-iemu

Accusatif -ą/-ią -ego/-iego -y/-i -e/-ie

Instrumen-tal -ą/-ią -ym/-im

Locative -ej/-iej -ym/-im

Conjugaison des verbes

3 Les spécialistes utilisent le terme « multimédia statique » afin de décrire le multimédia qui n’engage pas l’apprenant. Les cours de grammaire que nous avons analysés ne comprennent que ce type de support.

Conjugaison du présent

1er groupe 2e groupe 3e groupe

Ja -ę -(i)ę -am Ty -esz -isz/-ysz -asz On/ona/ono -e -i/-y -a

My -emy -imy/-ymy -amy Wy -ecie -icie/-ycie -acie Oni/one -ą -(i)ą -ają

Emploi des prépositions

Déclinaison Préposition française

similaire Génitif Datif Accusatif Instrumental

à (direction), de, pour do, od, dla

à (place) u

à côté de, proche,

parmi/entre obok, koło, wśród

sans, excepté bez, oprócz

avec, à partir de z, ze z, ze

vers ku

grâce à dzięki

contre wbrew

par, à travers przez

à (place), sur, après na, o, po

derrière, sous za, pod za, pod

dans w, we

en face de

à travers, parmi/entre,

sur (espace) między, nadprzed, między, nadprzed,

L’objectif de ces tableaux est de transmettre des règles gram-maticales sans faire réagir l’apprenant. Néanmoins, ils facilitent

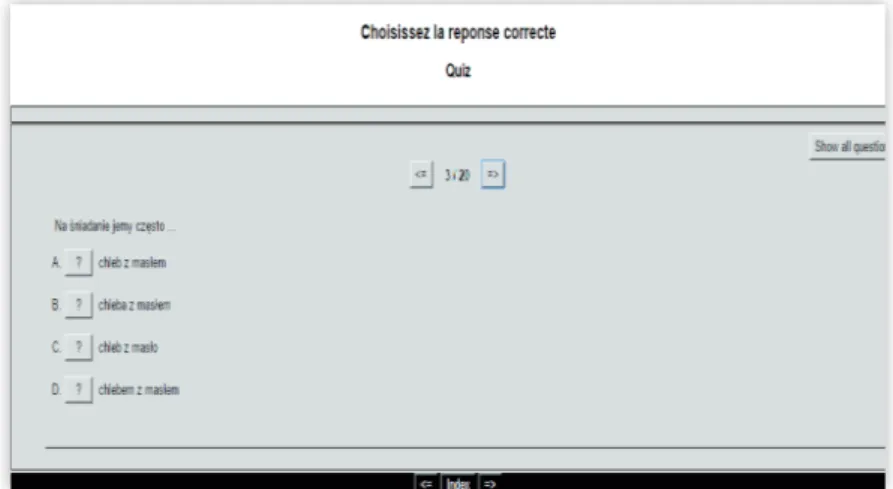

même une ancienne méthode d’enseignement de la grammaire. Pourquoi l’on ne la rend pas plus amusante et plus facile à assi-miler ? Et enfin, comment enseigner la grammaire aux étudiants dotés d’autres types d’intelligences ? Il est donc souhaitable de diminuer le rôle des « tableaux statiques » et d’appliquer d’autres méthodes d’enseignement de la grammaire qui, avant tout, permettront aux apprenants de participer à l’acquisition des connaissances à travers les recherches individuelles entre autres. À titre d’exemple, citons les exercices interactifs réalisés dans le programme HotPotatoes2. Ce programme gratuit et facile à

utili-ser propose aux enseignants six modules d’exercices : mots-croi-sés, questionnaires libres, questions à choix multiples, phrases à remettre dans l’ordre, tests d’équivalence et des textes à trous. Ils engagent les apprenants à construire leurs connaissances et rendent l’apprentissage plus ludique. Nous présentons ici, à titre d’exemple, un quiz de grammaire.

1 Howard Gardner présente une étude intéressante et complexe sur la construction des connaissances et le rôle de l’intelligence dans le processus d’apprentissage. Cf. Howard Gardner, Les intelligences multiples. La théorie qui bouleverse nos idées

reçues, Paris, Retz, 2004 ; Howard Gardner, Frames of Minds : the Theory of Multiple Intelligence, United Kingdom, Harper Collins Publishers, 1993. Par ailleurs, la

théorie des Intelligences Multiples de H. Gardner connaît plusieurs applications dans l’enseignement. En effet, les guides pratiques pour les enseignants et les formateurs sont de plus en plus nombreux et ils expliquent comment introduire l’approche de H. Gardner dans le cadre scolaire. À ce sujet vide : Bruno Hourst, À l’école des intelligences multiples, Paris, Hachette, 2006 ; Thomas Armstrong,

Les Intelligences Multiples dans votre classe, Montréal, Chenelière/McGraw-Hill,

1999 ;

2 http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/education_et_scolarite/ fiches/20956.html (consulté le 16 juin 2016).

Figure 2 : Quiz de grammaire en L1 réalisé dans le programme HotPotatoes

Vingt questions à choix multiple, sous forme de quiz, sont proposées aux apprenants à la fin de l’année, et elles ne concernent que les questions abordées lors des cours. Les appre-nants sont invités à choisir une réponse correcte et de passer ensuite à la question suivante. Au moment où l’apprenant choisit une réponse incorrecte, l’information s’affiche à l’écran, et l’ap-prenant peut choisir une autre réponse qui lui semble correcte. Une fois l’exercice terminé, la note exprimée en pourcentage sera affichée à l’écran. Toutefois, si l’apprenant n’est pas satisfait de sa note, il a toujours la possibilité de refaire l’exercice en question, car le nombre de répétitions est illimité.

Pour conclure, le multimédia produit des changements importants dans la didactique de langues. En général, il rend les cours plus attractifs aux yeux des apprenants et facilite ainsi l’acquisition des connaissances. Pourtant, le multimédia intégré

dans les cours de polonais à distance à l’université de Lorraine n’accorde pas suffisamment d’importance à la qualité et l’interac-tivité. Avant d’intégrer le multimédia dans un cours de langue, il est préférable de l’examiner surtout en fonction de son utilité didactique et de sa qualité. Par ailleurs, il faut prendre en consi-dération la facilité de perception et de compréhension étroite-ment liée à la qualité des outils didactiques.

Souvent, faute d’objectifs précis, le multimédia n’accomplit pas son rôle et constitue, d’un côté, un élément attractif du cours mais, de l’autre, inutile et superflu, puisqu’il ne correspond pas au contenu des cours. La présente étude a donc démontré les faiblesses des cours de polonais utilisant le multimédia, faiblesses qu’il faut sans doute éliminer. En outre, le résultat de l’analyse constitue, d’une certaine manière, un guide pour les enseignants de polonais langue étrangère : il attire leur attention sur les spé-cificités du travail avec le multimédia.

De même, les résultats obtenus démontrent également la surutilisation du multimédia passif dans les cours en ligne. Ainsi, les enseignants ne donnent pas la possibilité aux apprenants de construire leurs connaissances par eux-mêmes. Il est alors souhaitable de s’orienter vers le multimédia interactif qui ferait participer au processus d’apprentissage. Aujourd’hui, le déve-loppement des technologies et des logiciels permet aux ensei-gnants de créer des formations interactives dans leur ensemble (Course Lab, Authorware, Dreamweaver, ToolBook Instruktor, TrainerSoft Professional) ou de nouveaux supports plus interac-tifs : jeux interacinterac-tifs (Quick-Launch Activity Generator), per-sonnages animés et d’animation (Flash, VoxProxy, OddCast, Voki), diaporamas (PowerPoint, Prezi, Director, RoboDemo),

mind-mapping (Mind42), enregistrements audio et audiovisuels (Audacity, Windows Movie Maker, CamStudio) et d’autres1. Il

est évident que la création d’un multimédia conforme aux cri-tères et aux besoins des apprenants exige beaucoup de temps et d’effort de la part des enseignants. Et il en faudra encore beau-coup pour que les enseignants apprennent à utiliser et à intégrer le multimédia dans leurs cours de langues. À cet effet, les établis-sements d’enseignement devraient se réorienter vers l’éducation interactive et assurer la production des supports techniques et méthodologiques par les futurs créateurs des cours interactifs et multimédias2.

1 La littérature adressée aux enseignants qui voudraient approfondir leur réflexion sur la création et l’exploitation du multimédia dans l’enseignement devient aussi de plus en plus nombreuse. Les auteurs proposent divers logiciels qui permettent de réaliser un multimédia et de l’appliquer aux cours. À ce sujet, voir les guides pratiques : Micheline Hérino, Jean-Yves Petitgirard, Langues et multimédia,

de la réflexion à la pratique, Grenoble, Centre Régional de Documentation

Pédagogique de l’Académie de Grenoble, 2002 ; Denis Guérard, François Guérard,

CLÉ@TIC. Guide pratique et activités éducatives, Montréal, HMH, 2001 ; Marek

Hyla, Przewodnik po e-learningu, Kraków, ABC a Wolters Kluwer Business, 2009 ; Zbigniew Zieliński, E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni

interaktywną treść dydaktyczną ? Gliwice 2012, Helion Edukacja.

2 Dans ce contexte, l’Université de Lorraine propose à ses enseignants des formations variées : écrire et réaliser un film vidéo, utiliser des outils d’interactivité, prise de vue et traitement de l’image numérique, construire un wiki, construire un cours pour publier sur le web, comment intégrer une ressource pédagogique externe dans son enseignement, etc.

Bibliographie

Armstrong Th., Les Intelligences Multiples dans votre classe, Montréal 1999, Chenelière/McGraw-Hill.

Bizon W., « Obiekty multimedialne – wyznaczniki dobrego kursu

e-learningowego », E-mentor, 2004, n° 4. Site web sur Internet : http://www.

ementor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/78 (consulté le 10 août 2016). Compte C., La vidéo en classe de langue, Paris 1993, Hachette FLE.

Denis M., Pouqueville de, P., « Le réalisme de la figuration dans la mémoire d’actions concrètes », Bulletin de psychologie, 1976, vol. 328, n° 30.

Dieuzeide H., Les nouvelles technologies. Outils d’enseignement, Paris 1994, Nathan.

Gardner Howard, Les intelligences multiples. La théorie qui bouleverse nos idées

reçues, Paris 2004, Retz.

Gardner H., Frames of Minds : the Theory of Multiple Intelligence, United Kingdom 1993, Harper Collins Publishers.

Guérard D. et F., CLÉ@TIC. Guide pratique et activités éducatives, Montréal 2001, HMH.

Hérino M., Petitgirard, J-Y., Langues et multimédia de la réflexion à la pratique, Grenoble 2002, Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’Académie de Grenoble.

Hourst B., À l’école des intelligences multiples, Paris 2006, Hachette.

Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Kraków 2009, ABC a Wolters Kluwer Business.

Jankowska I., et alii, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Kraków 2011, Księgarnia Akademicka.

Jeffrey D., et alii, Exploration d’Internet, recherches en éducation et rôles des

professionnels de l’enseignement, Paris 2001, l’Harmattan.

Johassen D. H., Hypertext/Hypermedia. Englewood Cliffs 1989, NJ : Educational Technology Publications.

Koziej S., « Rola multimediów w edukacji XXI wieku », Edukacja multimedialna, 2002, n° 3.

Lancien Th., Le multimédia, Paris 1998, CLE International.

Laufer R., Scavetta, D., Texte, hypertexte hypermedia. Paris 1992, PUF. Lieury A., Psychologie cognitive, Paris 2015, Dunod.

Le Diberder A., « Histoire du multimédia : un succès et deux enterrements »,

Hermès, 2006, n° 44. Site web sur Internet : https ://www. cairn.

info/revue-hermes-la-revue-2006-1-page-33.htm (consulté le 10 mars 2016).

Lewowicki T., Siemieniecki, B., Technologie edukacyjne w wymiarze praktycznym, t. II., Toruń 2011, Adam Marszałek.

Rey-Debove J., Rey, A., Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique

de la langue française, Paris 2015, le Robert.

Rhéaume J., « Hypermédias et stratégies pédagogiques ». Site web sur Internet : https ://halshs.archives-ouvertes.fr/edutice-00000779/document (consulté le 6 juillet 2016).

Rhéaume J., « L’enseignement des hypermédias pédagogiques ». Site web sur Internet : http://www.epi.asso.fr/fic_pdf/dossiers/h&a2p139.pdf (consulté le 6 juillet 2016).

Standing L., et alii, « Perception and memory for pictures : Single-trial learning of 2500 visual stimuli », Psychonomic Science, 1970, n° 19 (2).

Szałek M., Jak motywować uczniów do nauki języka obcego ? Motywacja w teorii

i praktyce, Poznań 2014, Wagros.

Teutsch Philippe, et alii, Environnements interactifs pour l’apprentissage en

langue étrangère. Actes des troisièmes journées scientifiques Hypermédias et

apprentissage, Paris, INRP et EPI, 1996. Site web sur Internet : http://www.epi. asso.fr/fic_pdf/dossiers/h&a3p247.pdf (consulté le 19 mars 2016).

Zieliński Z., E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni