Homophobie en sport : l'expérience sportive des athlètes lesbiennes, gais et bisexuels collégiaux et universitaires québécois

Texte intégral

(2)

(3) Résumé La présente recherche vise à décrire l'expérience sportive des athlètes lesbiennes, gais et bisexuels collégiaux et universitaires québécois. Un questionnaire en ligne a été envoyé à tous les responsables des sports du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) de niveau collégial et universitaire afin qu'ils l'acheminent à leurs athlètes. 260 athlètes ont répondu au questionnaire, dont 60 athlètes qui s’identifient comme LGB. Bien que nous n’ayons encore que peu de résultats (260 répondants), ces résultats préliminaires montrent que les athlètes affichent de plus en plus leur orientation sexuelle. En effet, plus de trois athlètes LGB sur quatre s'affichent à toute ou à une partie de leur équipe. De plus, l'ensemble des acteurs dans l'environnement sportif (entraîneurs, coéquipiers et responsables des sports) sont ouverts à la présence de personnes LGB. Malgré les progrès, le problème demeure réel dans la culture sportive. L'homophobie est encore trop présente avec 42% d'athlètes LGB et le tiers d'athlètes hétérosexuels (34%) qui en ont subi ou en ont été témoins. On constate encore aujourd'hui que six athlètes sur dix entendent des remarques homophobes dans le milieu sportif. Finalement, le silence entourant la question de la diversité sexuelle demeure. Le rôle des entraîneurs et de l'entourage est significatif dans ce contexte.. Mots clés : homophobie en sport, athlètes LGB, sport féminin, sport masculin, Québec. iii.

(4)

(5) Table des matières Résumé ________________________________________________________________ iii Table des matières ________________________________________________________ v Notes préliminaires _______________________________________________________ ix Liste des tableaux et figures ________________________________________________ ix Remerciements __________________________________________________________ xi Chapitre 1 : Problématique __________________________________________________ 1 Contexte de l'étude____________________________________________________________ 1 Problème de recherche _________________________________________________________ 1 L'homophobie et la dimension de genre ___________________________________________ 2 Sport féminin ________________________________________________________________ 3 Sport masculin _______________________________________________________________ 4 Effets et conséquences _________________________________________________________ 5 Entraîneurs et environnement ___________________________________________________ 5 Problème de recherche _________________________________________________________ 6 Buts et objectifs ______________________________________________________________ 6. Chapitre 2 : La revue de la littérature _________________________________________ 7 Homophobie en sport __________________________________________________________ 7 Expériences communes des athlètes LGB __________________________________________ 7 Environnement scolaire _______________________________________________________________ 7 Environnement sportif ________________________________________________________________ 9. Expérience des athlètes lesbiennes - sport féminin__________________________________ 11 Étiquette lesbienne __________________________________________________________________ 11 Silence ____________________________________________________________________________ 11 La promotion de l'hétérosexisme _______________________________________________________ 12. Expériences des athlètes gais - sport masculin _____________________________________ 12 Socialisation et identité_______________________________________________________________ Masculinité hégémonique et rôles traditionnels ___________________________________________ Langage et violence __________________________________________________________________ Affirmation de son orientation sexuelle __________________________________________________ La tolérance face aux athlètes gais ______________________________________________________. 12 13 13 13 14. v.

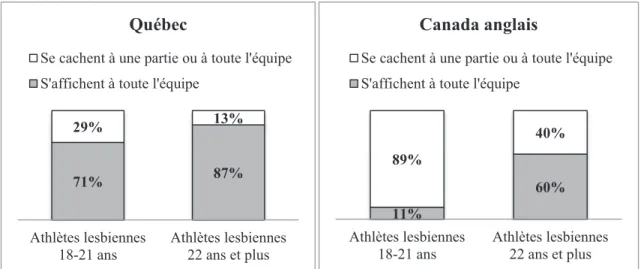

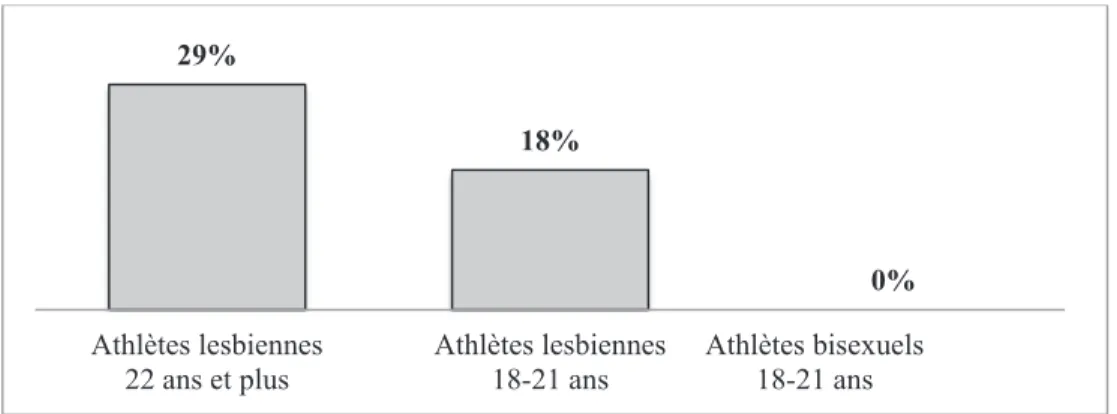

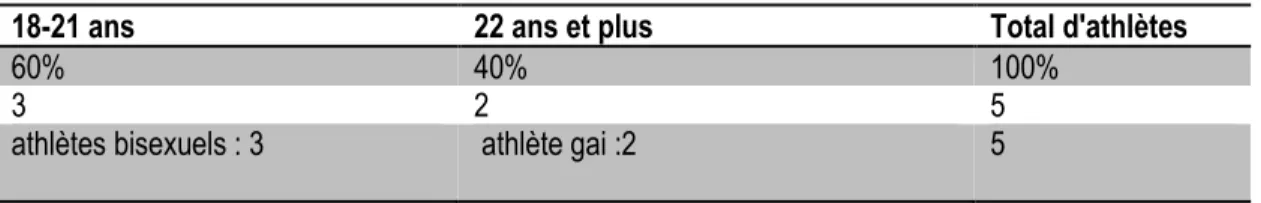

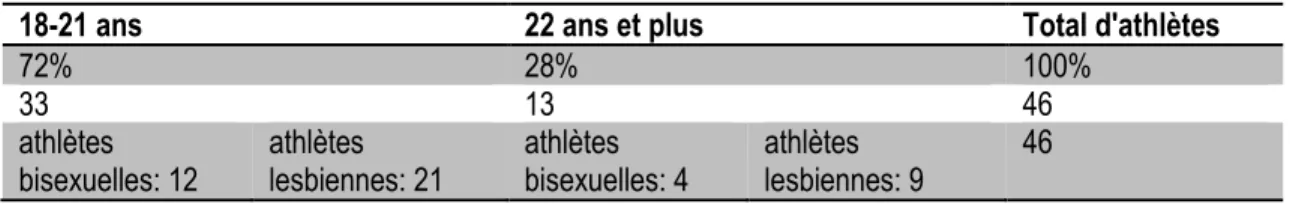

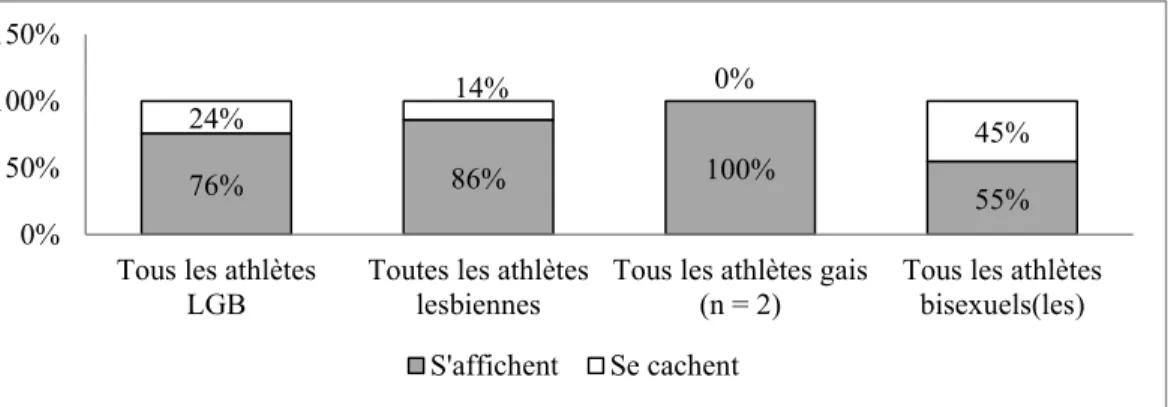

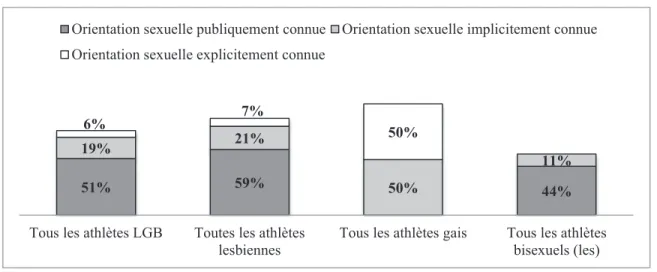

(6) Expériences des athlètes LGB : sports individuels et collectifs _________________________ 14 Stratégies de lutte à l'homophobie ______________________________________________ 14 Politique ___________________________________________________________________________ 14 Éducation __________________________________________________________________________ 15 Atelier ACAFS _______________________________________________________________________ 15 Définir les barrières __________________________________________________________________ 15 Visibilité ____________________________________________________________________________ 16 Soutien et intégration _________________________________________________________________ 16 Influence de l'entraîneur ______________________________________________________________ 17. Progrès réalisés ______________________________________________________________ 17 Conclusion __________________________________________________________________ 18. Chapitre III Méthodologie _________________________________________________ 19 Stratégie de recherche ________________________________________________________ 19 Participants à la recherche _____________________________________________________ 19 Population cible _____________________________________________________________________ 19 Réseau du Sport Étudiant du Québec ____________________________________________________ 19. Méthode de collecte de données ________________________________________________ 20 Conception du questionnaire en ligne _____________________________________________________ 20 Diffusion du questionnaire en ligne ______________________________________________________ 21 Taux de réponse _____________________________________________________________________ 21. Analyse des données _________________________________________________________ 22 Limites de l'étude et précautions ________________________________________________ 22 Éthique ____________________________________________________________________ 23. Chapitre 4 : Résultats et discussion __________________________________________ 25 Caractéristiques des répondants ________________________________________________________ 25. Perceptions des athlètes non hétérosexuels (LGB) __________________________________ 27 S'afficher ou non _____________________________________________________________________ 27 Expériences homophobes _____________________________________________________________ 31 Ouverture du milieu __________________________________________________________________ 35. Perception différenciée entre les gais et les lesbiennes ______________________________ 35 Perceptions des hommes gais et bisexuels ________________________________________________ 36 Perceptions des athlètes lesbiennes et bisexuelles _________________________________________ 38. Comparaisons entre les athlètes LGB et hétérosexuels _______________________________ 41 Homophobie ________________________________________________________________________ 41 Ouverture du milieu __________________________________________________________________ 45. vi.

(7) Athlètes hétérosexuels, coéquipiers LGB et entraîneurs ______________________________ 47 Niveau de confort ___________________________________________________________________ 47 Ouverture des entraîneurs face aux athlètes LGB __________________________________________ 48. Conclusion ______________________________________________________________ 49 Les athlètes s'affichent ________________________________________________________ 49 Ouverture du milieu sportif ____________________________________________________ 49 Homophobie ________________________________________________________________ 50 Rôle de l'entraîneur et de l'entourage ____________________________________________ 50 Inconfort dans les milieux sportifs _______________________________________________ 50 Pistes futures _______________________________________________________________ 50. Bibliographie ____________________________________________________________ 53 Annexe A _______________________________________________________________ 61. vii.

(8)

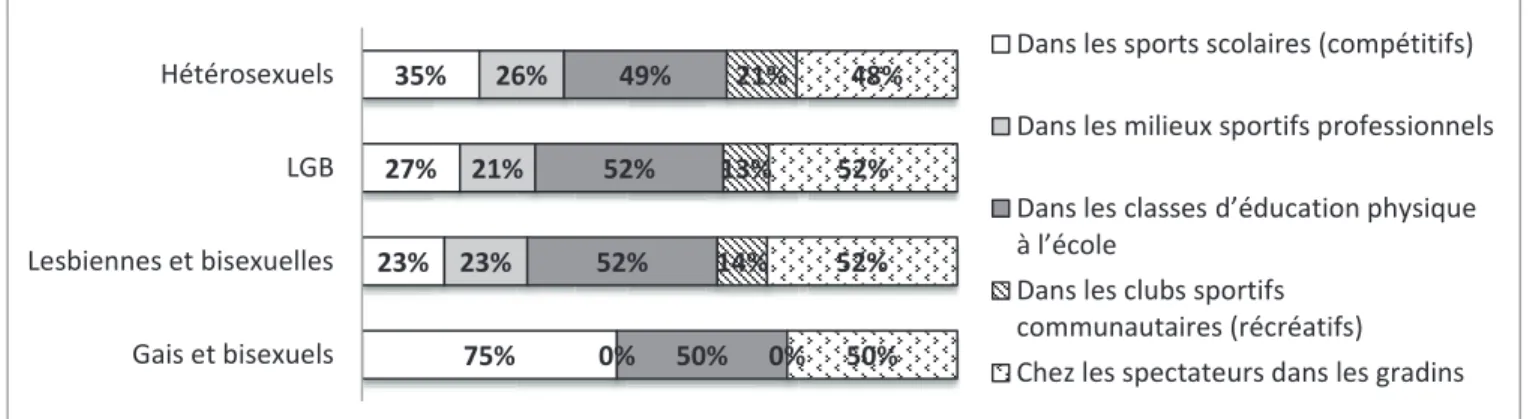

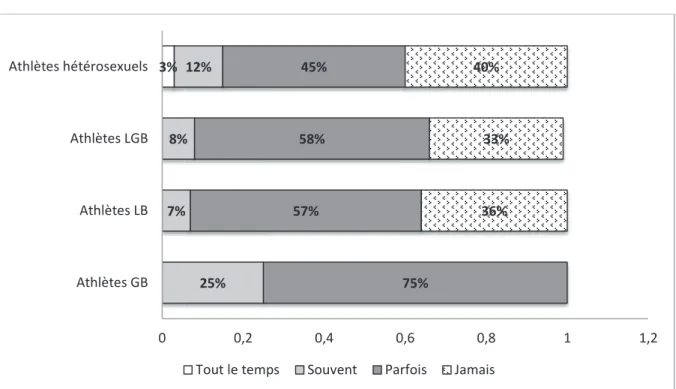

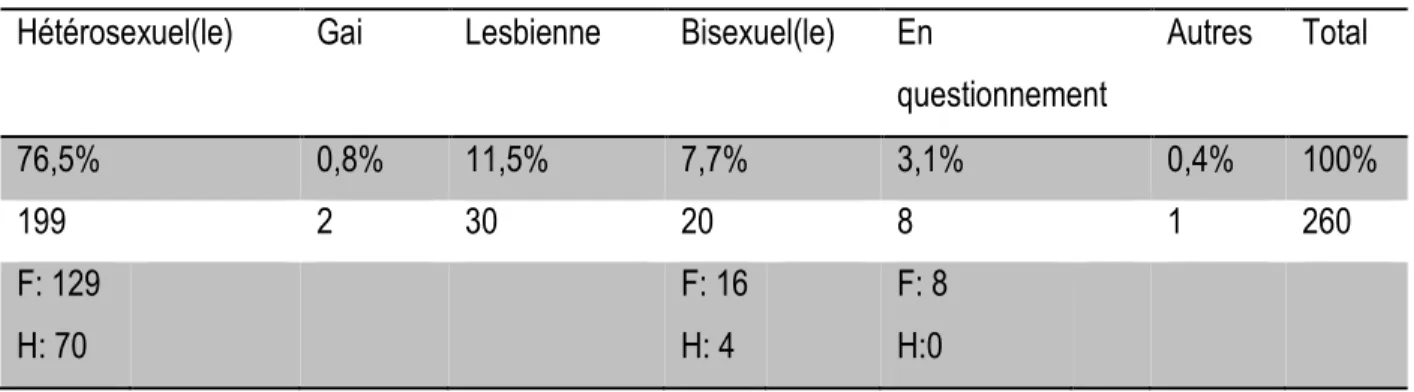

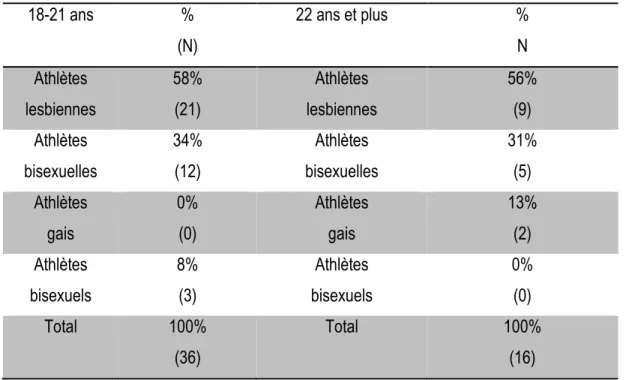

(9) Notes préliminaires Ce projet de recherche constitue une des phases d’un projet plus vaste portant sur l'expérience des athlètes et entraîneurs lesbiennes, gais et bisexuels (LGB) canadiens qui est subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). Vous noterez que pour désigner les minorités sexuelles, nous employons l’acronyme LGB plutôt que LGBTQ habituellement utilisé. En effet, notre projet est centré sur l’expérience des athlètes lesbiennes, gais et bisexuelle-s et non sur celle des athlètes transgenres ou en questionnement.. Liste des tableaux et figures Tableau 1 Tableau 2 Tableau 3 Tableau 4 Tableau 5 Tableau 6. Le sexe des participants ...................................................................................................... p.25 Le groupe d'âge des participants ......................................................................................... p.25 L'orientation sexuelle des participants ................................................................................. p.25 Athlètes LGB par groupe d'âge ............................................................................................ p.26 Athlètes gais et bisexuels .................................................................................................... p.36 Athlètes lesbiennes et bisexuelles ....................................................................................... p.38. Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5 Figure 6 Figure 7 Figure 8 Figure 9 Figure 10. S'afficher ou non .................................................................................................................. p.27 Orientation sexuelle affichée................................................................................................ p.28 Athlètes cachant leur orientation sexuelle............................................................................ p.28 S'afficher ou non selon le groupe d'âge ............................................................................... p.29 S'afficher ou non (athlètes gais et bisexuels)....................................................................... p.29 Subir l'homophobie (Québec) .............................................................................................. p.34 Subir l'homophobie (Canada anglais) .................................................................................. p.34 Environnements sportifs et homophobie .............................................................................. p.42 Fréquence des remarques homophobes ............................................................................. p.43 Athlètes témoins ou victimes d'homophobie ........................................................................ p.44. ix.

(10)

(11) Remerciements J'adresse mes remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire. Je tiens tout particulièrement à remercier ma directrice de recherche, Mme Guylaine Demers pour son temps, son écoute et son aide précieux. Merci de m'avoir donné cette extraordinaire opportunité, de m'avoir fait confiance dès le début et d'avoir été une mentore sans égale. Ces deux années de travail m'ont permis de grandir en tant que personne et tu en es pour beaucoup. J'aimerais également remercier ma famille et mes amis pour leur soutien inconditionnel.. xi.

(12)

(13) Chapitre 1 : Problématique Contexte de l'étude Cette étude s'inscrit dans un projet de recherche plus vaste portant sur l'expérience des athlètes et entraîneurs lesbiennes, gais et bisexuels (LGB), financée par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et dirigé par Guylaine Demers. L'une des parties du projet présentée dans ce mémoire porte sur l'expérience sportive des athlètes LGB collégiaux et universitaires québécois.. Problème de recherche Le Canada et le Québec sont des sociétés multiculturelles, inclusives et ouvertes à la diversité. Favorisant et encourageant l'accès à la pratique sportive, les efforts investis par les différents gouvernements ont mené à de nombreux bénéfices. En effet, le monde du sport est maintenant plus inclusif pour les filles et les femmes, pour les personnes ayant un handicap physique ou mental, pour les autochtones, pour les personnes à faible revenu et pour les minorités visibles. Le Canada a effectivement connu des changements sociaux significatifs dans la dernière décennie dans le but de rendre le sport plus inclusif. Cependant les personnes LGB vivent encore beaucoup de discrimination et de harcèlement (Chamberland, Petit, Richard et Chevrier 2011; Fusco, 1997; Griffin, 1998; Lenskyj, 2003; Pronger, 2000; Lajeunesse, 2008). Il y a du travail à faire au Québec et au Canada pour rendre le sport plus accueillant face à la diversité sexuelle. Il y a encore beaucoup d'ignorance, de méconnaissance, de malaises et de préjugés sur l'homophobie (Chamberland, 2003; Demezuk, 2003). Brackenridge, Alldred, Jarvis, Maddocks et Rivers (2008) affirment que l'expertise portant sur l'homophobie en sport est manquante, que les données et les preuves sont insuffisantes, donnant ainsi l'opportunité aux gens d'ignorer le problème. Malheureusement, la méconnaissance de l'homophobie et les attitudes sociales sont des facteurs influençant le harcèlement (Brackenridge et al.). Malgré la progression faite en matière de reconnaissance des droits des personnes de minorités sexuelles, l’égalité n'est toujours pas atteinte; les situations d’inégalité et d’injustice demeurent courantes (gouvernement du Québec, 2011). Afin de démontrer son engagement à l’égard de la diversité sexuelle, le gouvernement québécois publie la première Politique québécoise de lutte à l'homophobie en 2008. Pour appuyer cette politique, le gouvernement élabore en 2011 le Plan d’action québécois de lutte contre l’homophobie (Gouvernement du Québec, 2011). Selon les auteurs du plan d'action, les attitudes et les comportements homophobes prennent leur source à partir des préjugés et obligent très souvent les minorités sexuelles à taire leur orientation sexuelle, «ce qui perpétue l’incompréhension et le rejet des différences» (p.3).. 1.

(14) Le monde du sport est reconnu comme un endroit où la discrimination homophobe est présente et persiste (Brackenridge, 2006; Demers, 2010; Symons, Sbaraglia, Hillier et Mitchell, 2010; Brackenridge et al, 2007; Baks et Malecek, 2004). D'ailleurs, plusieurs auteurs confirment la présence d'attitudes négatives à l'égard des minorités sexuelles (Anderson, 2005; Gill et coll., 2006; Griffin, 1998; Krane et Barber, 2003, 2005; Plummer, 2006). D'autres s'accordent pour dire que l'hétéronormativité et le genre réglementent les attitudes et les comportements sportifs (Gill et al. 2006; Griffin, 1998; Lenskyi, 1994; Schmalz et Kerstetter, 2006; Shaw et Hoeber, 2003). En effet, les stéréotypes de genre sont très puissants en sport, car ils sont associés à l'hétérosexualité. Le fait de distinguer des sports réservés aux femmes et d’autres réservés aux hommes participe de manière implicite à l’homophobie systémique (Fondation Émergence, 2009). Les individus qui ne cadrent pas dans ces catégories sont soupçonnés d'avoir une sexualité non traditionnelle. Par exemple, les femmes qui jouent au hockey sont soupçonnées d'être lesbienne et les hommes pratiquant le patinage artistique soupçonnés d'être gais. Les chercheurs sont unanimes, le sport organisé est un endroit très homophobe (Bryant, 2001; Clarke, 1998; Griffin, 1998; Hekma, 1998; Messner, 1992; Pronger, 1990; Wolf-Wendel, Toma et Morphew, 2001; Symons, 2010; Brackenridge, 2008; CDPDJ, 2007). Étant donné que l'homophobie en sport est une problématique peu connue, il n'y a presque aucune mesure mise en place pour offrir un environnement sécuritaire et inclusif aux athlètes. Aucune étude canadienne à large échantillonnage ne dresse le portrait des expériences vécues en sport par les athlètes LGB. Au Québec, Lajeunesse (2008) et Demers (2006) soulignent que les études portant sur leurs réalités sont quasi inexistantes. Les rares études sont des études de cas qui ne permettent pas d’avoir une compréhension globale du phénomène (Kauer, 2005; Lajeunesse, 2007, 2008; Lenskyj, 2003). Il est donc impossible d’avoir une idée juste de l’ampleur du problème. En effet, le peu qu'on connaît de l'expérience en sport des athlètes LGB indique que celle-ci est négative (Denison et Kitchen, 2015). Selon la Fondation Émergence (2009), la société québécoise a évolué quant à sa perception et son acceptation face aux communautés LGB, cependant le sport demeure «l’une des dernières forteresses de l’homophobie» (p.7).. L'homophobie et la dimension de genre Aux fins de la réalisation de cette étude, la définition de la Commission des droits de la personne (2007) du terme homophobie a été retenue : «L'homophobie englobe toutes les attitudes négatives pouvant mener au rejet et à la discrimination, directe et indirecte, envers les gais, les lesbiennes, les personnes bisexuelles, transsexuelles et transgenres, ou à l’égard de toute personne dont l’apparence ou le comportement ne se conforme pas aux stéréotypes de la masculinité ou de la féminité» (p.12). L'homophobie est liée de près à la dimension de genre qui est associée aux caractéristiques et aux comportements qui définissent les hommes (meneur, indépendant, etc.) et les femmes (douce, sensible, etc.). 2.

(15) dans notre société (Chalabaev, Sarrazin, Fontayne, Boiché et Clément-Guillotin, 2013). Étant donné que le concept de genre est associé l'homophobie, il n'est pas surprenant de constater que cette problématique est vécue différemment en sport féminin et masculin.. Sport féminin Du côté du sport féminin, qu'elles soient homosexuelles ou non, beaucoup d'athlètes féminines sont confrontées à l'étiquette de lesbienne, si on juge qu'elles sont trop fortes, musclées ou agressives, selon les normes en vigueur (Blinde & Taub, 1992a; Cahn, 1994; Griffin, 1998). Bref, les athlètes féminines qui démontrent les qualités athlétiques exigées en sport sont interrogées sur leur sexualité. L'étiquette de lesbienne s'impose alors dans le sport féminin en créant un environnement hostile et non accueillant (Cahn, 1994; Griffin, 1998; Krane, 1996, 1997; Krane & Barber, 2003; Lenskyj, 1994; Woods, 1992). Ainsi, les femmes pratiquant un sport robuste comme le rugby ou le hockey sont plus à risque qu'on doute de leur hétérosexualité (Fondation Émergence, 2009), contrairement aux athlètes pratiquant un sport plus artistique tel que la gymnastique ou la nage synchronisée. Pour qu'on ne doute pas de leur féminité, certaines athlètes portent une attention particulière à leur apparence en se maquillant et en portant des vêtements ''féminins'' (Demers, 2006). En fait, pour prouver leur hétérosexualité et éviter la discrimination, elles mettent l'emphase sur des caractéristiques féminines (Krane, 2001). Ces comportements sont étroitement liés aux concepts de l'hétéronormativité et de l'hétérosexisme. L'hétéronormativité est définie par la chambre de commerce gaie du Québec (CCGQ) (2014) comme un «système de normes et de croyances qui renforce l’imposition de l’hétérosexualité comme seule sexualité ou mode de vie légitime» (p.13). L'idée est que les êtres humains seraient divisés en deux catégories distinctes et complémentaires. Les personnes hétérosexuelles sont alors la norme et caractérisent la ''normalité'', alors que les individus LGB sont placés dans la catégorie ''autre'' ou encore ''hors-norme''. L'hétérosexisme quant à lui est un «système de pensée institutionnalisé qui défend et promeut la supériorité de l’hétérosexualité à l’exclusion des autres identités et orientations sexuelles» (CCGQ, 2014, p.13). Il y a alors discrimination envers les autres sexualités. Selon Brackenridge, Rivers, Gough et Llewellyn (2007), l'impact de l'hétérosexisme et de l'homophobie est si important que tous ceux qui ne répondent pas aux critères des stéréotypes de genre sont questionnés sur leur orientation sexuelle. Les individus LGB qui ne se conforment pas à la norme hétérosexiste sont à risque de vivre de la discrimination (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2007; Demczuk, Dorais, Duquet et Ryan, 2003; Chamberland et coll., 2007), car la norme entraîne les préjugés (Krane et Barber 2005). Griffin (1998) indique que le sport n'est pas un endroit accueillant pour les lesbiennes à cause des préjugés et stéréotypes. Même, si les athlètes lesbiennes semblent en général mieux acceptées que les hommes gais dans. 3.

(16) leurs équipes sportives (Ravel, 2010; Demers, 2006), il y a encore du travail à faire afin d'éliminer la loi du silence entourant la question des minorités sexuelles en sport. En effet, l'ouverture exprimée face à la sortie du placard des lesbiennes au sein de leurs équipes semble conditionnelle : les joueuses accepteront leurs coéquipières lesbiennes à condition que leur orientation sexuelle ne soit pas divulguée à l'extérieur des murs de l'équipe (Demers, 2006; Griffin, 1998; Krane, 1996). Les athlètes ne veulent pas que leur équipe soit identifiée comme une équipe de lesbiennes. L’homophobie du côté du sport féminin a donc pour conséquence de décourager la participation de certaines filles et femmes (lesbiennes ou non) par peur d'être identifiées comme étant lesbienne. Également, certains chercheurs, dont Demers (2006), précise que l'homophobie est aussi une façon de discréditer les performances des athlètes féminines. Notre société éprouve encore des difficultés à apprécier les athlètes féminines très athlétiques, car elles ne correspondent pas aux normes établies. Plutôt que de reconnaître ces femmes comme des athlètes exceptionnelles, il est plus commode de les considérer comme des lesbiennes, classées comme n'étant pas de ''vraies femmes''.. Sport masculin Le sport a un rôle central dans la culture occidentale contemporaine (Wellard, 2002). La construction du genre masculin devient alors très importante, car le sport est une idéalisation culturelle de la masculinité (Connell, 1990). En fait, à travers la pratique sportive, l'homme développerait sa masculinité et atteindrait un statut privilégié. Ainsi, les athlètes construisent leur identité de genre à partir de la masculinité hégémonique. Malheureusement, celle-ci repose sur la subordination (exclusion des hommes dits féminins, des homosexuels et des non-sportifs), la complicité (dans la division patriarcale) et la marginalisation (stigmatisation de l'homosexualité) d’un genre par rapport à l’autre (Lajeunesse, 2008). La pression mise sur les épaules des athlètes masculins pour être de ''vrais hommes'' est énorme. L'acceptation de la diversité présente dans notre société disparaît subitement en contexte sportif. Il semble ici que le respect ne soit plus nécessaire et que la pression de se conformer aux normes traditionnelles de la masculinité, soit plus importante qu'agir de façon civilisée. Ainsi, les athlètes masculins sont encouragés à adopter des comportements et attitudes négatives vis-à-vis des individus non hétérosexuels. En effet, les plaisanteries homophobes sont beaucoup plus nombreuses dans le sport masculin et les athlètes qui sortent du placard sont plus rares (Fondation Émergence, 2009). Les athlètes doivent également éviter tous traits associés au genre féminin, car ceux-ci mènent à l'exclusion sociale (Lajeunesse, 2008).. 4.

(17) Le sport devient une occasion unique d’affirmer sa masculinité et du même coup son hétérosexualité. Cependant, pour se faire valoir, les athlètes doivent la plupart du temps dénigrer et discriminer. Les premiers touchés par la discrimination sont les hommes adoptant des comportements féminins et les homosexuels.. Effets et conséquences Ce qu'on retient des études sur l'homophobie en sport, c'est qu'elle n'est pas sans conséquence et qu'elle affecte un nombre important d'athlètes et d'entraîneurs, peu importe leur orientation sexuelle (CDPDJ, 2007). En fait, c'est la présomption d'homosexualité qui est importante. Si un athlète est soupçonné d'être homosexuel, il subira les effets négatifs de cette perception. Parmi les impacts négatifs identifiés par la recherche, notons : les conséquences sur la santé et le bien-être (Hemphill et Symons, 2009; Elling & Janssens, 2009; Demers, 2006; Griffin, Perrotti, Priest, & Muska, 2002) ; la diminution de la performance et de la concentration (Brackenridge et coll., 2008) ; la discrimination et le harcèlement (CDPDJ, 2007) et l'abandon de la pratique sportive (Brackenridge et coll., 2006). Par conséquent, l'homophobie (issue des normes en place) oblige tous les athlètes à adopter les comportements attendus, à faire attention à ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Tous ces impacts potentiels affectent et blessent autant les équipes que les athlètes. C'est pour ces raisons que l'entraîneur est si important en tant qu’acteur dans la lutte contre l’homophobie.. Entraîneurs et environnement L'entraîneur tient un rôle déterminant dans la création d'un environnement sportif accueillant et inclusif pour ses athlètes. Il est responsable de mettre en place un environnement positif afin que ses athlètes bénéficient d'un endroit sécuritaire où ils se sentent acceptés, et ce, en tout temps. Cependant, autant les entraîneurs que les athlètes semblent inconfortables et ne parlent pas de la présence de personnes LGB en sport (ACAFS, 2006; Demers, 2010). Par manque de discussions et d'échanges sur le sujet, les préjugés demeurent (Viel et Demers, 2013). Qu'ils soient inconscients ou ignorants, les acteurs sportifs principaux ne sont pas sensibilisés. Par conséquent, les connaissances et les ressources pour préparer les entraîneurs aux problématiques pouvant être vécues au sujet de l’orientation sexuelle sont manquantes. Plusieurs auteurs s'accordent pour dire qu'il faut étudier les moyens de promouvoir un environnement inclusif, positif et sécuritaire (Walsh, Symons, et Hemphill, 2006; Halloran, 2007; Krane et Barber, 2007; Cunningham, 2012), afin de créer un lieu dans lequel les participants LGB peuvent ouvertement et pleinement participer (Anderson et Mowatt, 2011). Un environnement inclusif dans l'équipe et entre coéquipiers conduit à des résultats sportifs et personnels positifs (Cuningham, 2012). L'environnement sportif ne doit pas simplement être tolérant, mais bien permettre que l'expérience sportive soit améliorée et enrichie pour tous (Brackenridge et al, 2008).. 5.

(18) De plus, diminuer les attitudes homophobes et négatives aura pour effet de faire disparaître les barrières à la participation sportive, afin que tous puissent jouir des bienfaits de l'activité physique et sportive.. Problème de recherche L'homophobie en sport existe et persiste. Malgré l'existence de cette problématique, très peu d'études sur le sujet ont été répertoriées, dont seulement quelques-unes au Québec (Ravel, 2010; Viel et Demers, 2013) . Il est donc impossible d’avoir une idée claire de l’ampleur du problème. En effet, il faut démystifier, reconnaître et comprendre la réalité des athlètes LGB. De ce fait, nous nous interrogeons sur l'expérience des athlètes LGB dans le système sportif scolaire québécois. Nous nous concentrerons sur l'expérience des athlètes de niveaux collégial et universitaire.. Buts et objectifs Cette étude vise à décrire et comprendre les expériences sportives vécues par les athlètes LGB dans les institutions scolaires collégiales et universitaires québécoises afin de créer des environnements sportifs sécuritaires, accueillants et inclusifs. Elle permettra de fournir des données sur un groupe sous étudié. Ce projet sera la première étude descriptive sur la réalité des athlètes LGB québécois et fournira un riche aperçu des défis à surmonter dans la lutte contre l’homophobie en sport. Cette étude s'intéresse également à la perception des athlètes hétérosexuels qui s'entraînent avec les athlètes LGB. Les résultats seront partagés aux organisations sportives afin qu'elles puissent mieux éduquer, sensibiliser et préparer les différents acteurs à la diversité sexuelle. Cette recherche vise spécifiquement à : 1. décrire les expériences sportives positives et négatives des athlètes LGB; 2. décrire les différences de ces expériences entre sport féminin et sport masculin ; 3. décrire les barrières et les éléments facilitant la participation sportive des personnes LGB ; 4. décrire les impacts de l’homophobie sur les athlètes LGB ; 5. décrire la perception des athlètes hétérosexuels qui s'entraînent avec des athlètes LGB.. 6.

(19) Chapitre 2 : La revue de la littérature Homophobie en sport Cette étude vise à décrire et comprendre les expériences sportives vécues par les athlètes lesbiennes, gais et bisexuels (LGB) afin de créer des environnements sportifs sécuritaires, accueillants et inclusifs. L'idée centrale du projet est basée sur l'homophobie en sport. Cette revue de littérature montre que la discrimination faite aux personnes LGB dans le sport est bien présente. En premier lieu, je présenterai les expériences communes des athlètes LGB, puis les expériences spécifiques vécues par les lesbiennes en sport féminin et celles vécues par les gais en sport masculin. Par la suite, je comparerai la réalité des athlètes LGB en sports collectifs avec celle des athlètes en sports individuels. Je poursuivrai avec l'explication des différentes stratégies de lutte à l'homophobie ainsi que les progrès réalisés jusqu'à maintenant et je terminerai avec une synthèse des principaux résultats de la recherche actuelle.. Expériences communes des athlètes LGB Environnement scolaire Selon l'étude du Gay, Lesbian & Straight Education Network (GLSEN) (2011), l'école est un endroit exclusif et non sécuritaire pour les minorités sexuelles. Les élèves LGB subissent du harcèlement et de l'intimidation basés sur leur orientation sexuelle ou l'expression de leur genre (Griffin et al., 2002; Goodenow, Szalacha & Westheimer, 2006; Kosciw, Diaz & Greytak, 2008). La violence à caractère homophobe ne touche pas que les élèves LGB, mais aussi une proportion d’élèves, sans égard à leur orientation sexuelle ou à leur sexe (Griffin et al., 2002; Chamberland, Petit, Richard et Chevirer, 2011). La non-conformité du genre des élèves joue alors un rôle très important dans la discrimination en milieu scolaire (Taylor et Peter, 2011). L'expérience commune des athlètes LGB en milieu scolaire est présentée sous trois volets : actes homophobes, les processus hétérosexistes et les conséquences de l'homophobie. Actes homophobes Laurent McCutcheon (2014) de Gai écoute définit l'acte homophobe comme « une manifestation négative visée par la définition de l’homophobie, quelle que soit sa gravité ou son importance. Ce sont les insultes, les gestes et les moqueries, les menaces, la violence physique, la violence verbale, le harcèlement, l’intimidation, la discrimination, les graffitis et les illustrations, les abus, les propos négatifs véhiculés dans les médias » (p.15). Les gestes homophobes sont diversifiés tels qu'éviter la proximité physique avec la personne lesbienne, gaie ou bisexuelle, couper le lien affectif, la dévisager, parler dans son dos, déclencher des rumeurs à son sujet, émettre des remarques homophobes, exprimer du dégoût, faire des blagues, imiter ou parodier la personne,. 7.

(20) rire et se moquer d'elle, la bousculer, l'insulter, l'intimider, la menacer, la violenter et enfin rester silencieux devant les actes homophobes (Emond et Charlebois, 2007). Taylor et Peter (2011) d'Égale Canada ont mené un sondage sur l'homophobie dans les écoles canadiennes. Les principales constatations sont d'une part que 70 % des participants ont signalé entendre des expressions homophobes comme «that's so gay » sur une base quotidienne et 50% des remarques comme ''fif'' et ''gouine''. D'autre part, en raison de leur expression de genre, 74 % des élèves trans, 55 % des élèves membres d’une minorité sexuelle et 26 % des élèves non LGBTQ déclarent subir du harcèlement verbal. En raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, 20 % des élèves LGBTQ (lesbienne, gai, bisexuel(le), transgenre et en questionnement) et près de 10 % des élèves non LGBTQ déclarent subir du harcèlement ou de la violence physique. La plus récente étude internationale sur la question de l'homophobie en sport vient tout juste d'être publiée (Denison et Kitchen, 2015). Plus de 9 494 personnes ont participé, dont 1 123 Canadiens et Canadiennes. Cette étude montre que les classes d'éducation physique au Canada se démarquent comme étant une préoccupation particulière « Canadians ranked PE class and spectator stands as equally homophobic. Canadians were more likely to pick PE class than those in any other country, more than double the number in Australia (28% vs. 13%) » (p. 2). Processus hétérosexistes Selon la CDDPJ (2007), l’hétérosexisme est « l’affirmation de l’hétérosexualité comme norme sociale ou comme étant supérieure aux autres orientations sexuelles » (p.12). D'après plusieurs auteurs (Fish, 2006; Bohan, 1996; Charlebois, 2007; Brickell, 2001; 2005), l'hétérosexisme s'opère en huit processus : 1) par le privilège hétérosexuel, selon lequel les individus hétérosexuels ne sont pas conscients des avantages dont ils disposent ce qui rend difficile le questionnement des inégalités ; 2) par la présomption d'hétérosexualité qui propose l'idée que l'hétérosexualité est universelle et qui rend par le fait même les personnes LGB invisibles ; 3) par la division entre le privé et le public, processus selon lequel l'affection en public des couples homosexuels est ouvertement critiquée ; 4) par l'injonction au silence qui est de blâmer les personnes qui affirment leur orientation sexuelle ou mentionnent être en couple avec une personne de même sexe ; 5) par l'appel à l'assimilation, qui repose sur l'idée que l'homosexualité est un déficit ; 6) par la prétention à la discrimination inverse, selon laquelle ce serait les personnes hétérosexuelles qui seraient discriminées par la dévalorisation de leurs institutions ; 7) par le langage infériorisant, qui se traduit par l'utilisation du mot normal pour définir une relation hétérosexuelle ou anormal pour définir une relation homosexuelle ; 8) par le backlash moral qui consiste à prendre les minorités sexuelles comme boucs émissaires politiques. L'hétérosexisme s'impose en sport étant donné que l’hétérosexualité est la norme. La présence des athlètes gais et lesbiennes est rarement soulignée dans le contexte sportif. De façon générale, quand on en parle « c’est pour tenir des propos homophobes, proférer des insultes, faire des blagues cruelles et des plaisanteries sur les personnes homosexuelles » (p.29).. 8.

(21) Conséquences Les conséquences de l'homophobie sont nombreuses en commençant par un moindre succès scolaire et une santé psychologique précaire (GLSEN, 2011). D'autres chercheurs documentent les impacts de l'homophobie par un sentiment d’insécurité dans l’environnement scolaire, l'absentéisme et des aspirations scolaires plus limitées (Chamberland, Émond, Julien, Otis, Ryan, Bernier, Petit, Richard, Chevrier, 2010; Diaz, Kosciw et Greytak., 2010; Taylor et Peter, 2011). Ces attitudes négatives face aux personnes LGB persistent et celles victimes de ces incidents se retrouvent avec des conséquences psychologiques et sociales négatives (D'Augelli & Hershberger, 1993). Dans le sport scolaire, la réussite scolaire est un prérequis à la participation sportive. Les difficultés scolaires qu'engendre l'homophobie peuvent mener à l'exclusion du sport pratiqué.. Environnement sportif L'environnement sportif est un endroit homophobe où les minorités sexuelles sont discriminées (Griffin, 1998; Price, 2003; Jones, 2010; Demers, 2010). Les athlètes LGB ou ceux soupçonnés de l'être sont victimes de harcèlements et de discriminations causés par la nature hétérosexiste de l'environnement (Griffin, 1998; Krane, 1996). Dans la récente étude de Denison et Kitchen (2015), la majorité des participants canadiens (70%) sont en désaccord ou fortement en désaccord avec le fait que le sport pour les jeunes athlètes LGB est accueillant et sécuritaire. Le sport à l'âge adulte pour les athlètes LGB serait un peu plus accueillant et sécuritaire, mais il y a encore près de 47% des Canadiens et Canadiennes qui ne le croient pas. Sport et genre Le sport est traditionnellement défini comme un domaine masculin (Appleby et Foster, 2013). Cette façon de concevoir le sport masculin a des conséquences sur les pratiques sportives encouragées pour les garçons et les filles, pour les hommes et les femmes et également sur l'homophobie (Wachs, 2003). Le stéréotype le plus répandu lié au sport et au genre est sans doute la notion qu'il y a des sports appropriés pour les femmes et les hommes et d'autres non (Koivula, 2001). Ceci limite les opportunités des hommes et des femmes dans leur participation sportive (Coakley, 2009). Les normes sexuelles et les genres masculin et féminin sont des processus étroitement liés (Chamberland, 2013). En effet, le sport est un endroit où l'expérience de genre est quotidienne: «the sporting context is filled with intimate linkages between sport and masculinity, femininity, and gender exploration» (Kirby, Demers et Parent, 2008, p.416). L’intolérance homophobe se porte envers toute personne dont les caractéristiques ou la conduite s’éloignent des modèles de masculinité et de féminité, et ce, quelle que soit l'orientation sexuelle (Chamberland, Bernier, Lebreton, Richard et Théroux-Séguin, 2007). Expériences homophobes Selon la première étude internationale sur l'homophobie en sport Out on the Fields (Denison et Kitchen, 2015), en comparant l'environnement sportif canadien à la société en général, 65% de tous les participants et 75% des hommes gais croient que l'homophobie est plus commune en contexte sportif que dans la société en général.. 9.

(22) De plus, 29% des Canadiens de l'étude et 36% des hommes gais croient que les athlètes LGB ne sont ''pas du tout accepté'' ou ''un peu accepté'' dans la culture sportive. Ceci peut expliquer que 86% des jeunes Canadiens gais et 89% des jeunes lesbiennes canadiennes n'affichent pas publiquement leur orientation sexuelle. La plupart des participants ont été témoins d'homophobie sans en subir personnellement, mais il y a tout de même 57% des hommes gais, près de la moitié (45%) des lesbiennes et 41% des hommes hétérosexuels qui en ont subi personnellement. Langage homophobe Dans le guide visant à enrayer le langage homophobe dans le sport, l'association canadienne pour l'avancement des femmes, du sport et l'activité physique (ACAFS) définit le langage homophobe comme suit : «Le langage homophobe comprend des abus verbaux explicites comme traiter quelqu’un de « fif », d’ « homo », de « tapette » ou de « lesbienne » ainsi que des insultes plus subtiles qui laissent sous-entendre que les personnes homosexuelles sont inférieures, par exemple « tu joues comme une fille », « tu es tellement fif » et « c’est tellement homo » ou « tu es tellement gai ». Tous les propos homophobes, qu’ils soient implicites ou explicites, ainsi que l’association constante qu’être gai est inférieur et que c’est mal, créent un milieu inhospitalier pour les athlètes gais, lesbiennes, et bisexuels, leurs amis et leur famille» (p.1). En fait, le langage véhiculé dans les vestiaires d'équipe par les athlètes et les entraîneurs est « extrêmement homophobe et misogyne » (Audet, 2007, p.31). Le langage homophobe est souvent ignoré et excusé en contexte sportif, car il est considéré comme faisant partie d'un tout (ACAFS). L'utilisation des mots ''butch'' ou ''tapette'' n'est pas encore sanctionnée dans le monde du sport (Birch-Jones, 2014). Les résultats de la récente étude internationale (2015) montrent que le langage homophobe existe toujours chez les adultes canadiens: « 26% of gay men and 13% of lesbians said they have received verbal threats of harm, 41% of gay men and 16% of lesbians have been bullied, 23% of gay men and 13% of lesbians have been physically assaulted, 84% of gay men and 88% of lesbians have received verbal slurs such as “faggot” or “dyke” » (résumé, p.1). Chez les plus jeunes, 42% des athlètes gais et 16% des lesbiennes ont peur d'être intimidés, 30% des jeunes gais et 20% des lesbiennes s'inquiètent d'être discriminés par les entraîneurs et les arbitres, puis 44% des jeunes gais et 48% des lesbiennes ont peur d'être rejetés par leurs coéquipiers (Denison et Kitchen). Les vestiaires Selon Birch-Jones (2014), le vestiaire est un lieu de rassemblement intime où les liens d'une équipe et «les rites d’initiation qui y sont associés peuvent être extrêmement homophobes et sexistes, autant dans les paroles que dans les gestes» (p.5). Dans le sport féminin, les lesbiennes sont mieux acceptées dans le vestiaire que les hommes gais où le vestiaire devient un lieu inconfortable et souvent dangereux (Birch-Jones). Afin de ne pas être étiquetés ''gais'', certains hommes utiliseront des propos homophobes afin de confirmer leur hétérosexualité (Birch-Jones; Audet, 2007). Du côté des femmes, malgré la plus grande ouverture face à l'affection, les athlètes. 10.

(23) sont tout aussi «prêtes à affirmer leur hétérosexualité dans les environnements où les stéréotypes de lesbiennes abondent» (Birch-Jones, p.18). Attitude des athlètes hétérosexuels Certains chercheurs ont documenté l'attitude des personnes hétérosexuelles sur les athlètes LGB et ont trouvé que les étudiants-athlètes masculins sont plus négatifs envers les gais (Lim, 2002; Roper & Halloran, 2007). Les recherches ont également démontré que les athlètes étant en contact avec des personnes LGB sont plus susceptibles de soutenir la cause et de critiquer les remarques homophobes (Kauer & Krane, 2006). L'expérience des athlètes LGB est différente pour les hommes et pour les femmes. Voyons plus en détail ce qui les différencie.. Expérience des athlètes lesbiennes - sport féminin Chez les femmes, l'homophobie existe pour discréditer la performance et décourager la participation par la peur (Demers, 2006). La littérature fait ressortir plusieurs éléments tels que la peur de l'étiquette lesbienne, le silence face à la question des athlètes lesbiennes et la promotion de l'hétérosexisme.. Étiquette lesbienne Une donnée unique émerge dans la recherche qualitative faite sur l'homophobie et les athlètes féminins, soit l'évitement de l'étiquette lesbienne (Blinde & Taub, 1992; Griffin, 1998; Krane, 1996; Krane & Barber, 2003). Selon Griffin (1992), les femmes dans le sport sont intimidées par l'étiquette lesbienne: «the lesbian label will be used to try and intimidate them back into silence» (p. 263). Étant donné que le sport est identifié comme une activité lesbienne, les femmes sont particulièrement sensibles à l'utilisation de cette étiquette. Plusieurs chercheurs notent que pour les athlètes lesbiennes, l'étiquette crée un environnement peu accueillant, menaçant et même effrayant (Griffin, 1998; Krane, 1996; Krane & Barber, 2003). Cette étiquette et l'évitement de celle-ci sont néfastes autant pour les femmes hétérosexuelles que lesbiennes. Des recherches démontrent que les femmes athlètes optent pour un comportement hétérosexuel mettant l'accent sur les caractéristiques typiquement féminines (Krane, 2001) et les rôles sexuels telles qu'être mère, épouse ou blonde (Broad, 2001; Caudwell, 2003; Griffin, 1998). Certaines athlètes accentuent leur féminité afin de ne pas être associées aux lesbiennes (Birch-Jones, 2014). Pour éviter d'être discriminées, les athlètes apprennent à se comporter de manière socialement acceptable, par exemple, en portant une attention particulière à leur coiffure, leur maquillage et leur habillement une fois sortis du vestiaire.. Silence Le silence est une forme de contrôle social (Peper, 1994). Il se manifeste de diverses façons: difficultés des athlètes à discuter de lesbianisme, visualiser le lesbianisme comme une question personnelle et hors de propos,. 11.

(24) ou encore dissimuler son identité d'athlète pour éviter l'étiquette lesbienne. Il y a des conséquences troublantes pour les athlètes telles que ressentir du stress ou avoir une faible estime de soi. Le silence limite la confrontation, maintient la puissance de l'étiquette lesbienne (Blinde & Taub, 1992), soutient les actes discriminatoires, les préjugés et les stéréotypes (Krane & Barber, 2003), puis maintient le pouvoir hétérosexiste. De plus, le silence entourant la question du lesbianisme ne fait qu'ajouter à la puissance de l'homophobie (Blinde & Taub, 1992).. La promotion de l'hétérosexisme Pour compenser la mauvaise réputation de l'image de l'athlète féminine, les femmes tentent de promouvoir une image féminine. Les médias mettent l'emphase sur les athlètes féminines ayant un mari et des enfants en accentuant l'hétéronormativité (Griffin,1992). Les femmes se font dire de porter du maquillage, d'avoir de beaux cheveux et de choisir une tenue convenable (féminine). Les athlètes féminines, dans leur état naturel, ne sont ni acceptables ni attirantes et doivent se ''féminiser'', elles doivent surveiller leur comportement et leur apparence en tout temps (Griffin, 1992). Si certaines femmes présentent moins de caractéristiques traditionnellement féminines, elles seront rejetées (Ravel & Rail, 2007). Griffin (2012) explique que la société s'attend à ce qu'un homme soit athlétique, fort et qu'il ait un esprit de compétition, cependant ces mêmes qualités seront suspectes chez la femme jusqu'à ce qu'elle démontre sa féminité et son hétérosexualité. L'athlète féminine doit parvenir à un équilibre entre la femme et la sportive: «they must be physically and mentally strong yet also portray an image of vulnerability to be perceived as feminine» (Krane, 2001, p.122).. Expériences des athlètes gais - sport masculin Chez la gent masculine, l'homophobie dépend du rôle social donné à l'homme en Amérique du Nord (Demers, 2006). Les différents thèmes soutenus par la littérature sont le processus de socialisation et d'identité des hommes, la masculinité hégémonique, le langage cru et la violence, l'affirmation de son orientation sexuelle et la tolérance face aux athlètes gais.. Socialisation et identité Selon Birch-Jones (2014), « la pratique du sport fait partie du processus de socialisation des hommes qui deviennent des mâles hétérosexuels» (p.5). C'est la norme sociale rigide et traditionnelle et les hommes qui ne la respectent pas sont regardés avec soupçon et dérision (Birch-Jones). L'athlète symbolise l'idéal masculin et il est représenté par le héros ''dur à cuire'' (Segal, 1990), l'homme fort et athlétique, traduisant et favorisant l'hétérosexualité (Messner & Sabo, 1994). Dès l'enfance, le garçon comprend que «l’efféminement et l’homosexualité amènent la stigmatisation et le rejet » (Lajeunesse, 2008, p.185). Les garçons voient l'homosexualité comme la négation de la masculinité et assimilent la masculinité à l'homophobie (Connell, 1992). Le sport prédit l'identité de genre et devient un endroit où l'on fait l'apprentissage des valeurs sociales (Wellard,. 12.

(25) 2002). Les sports violents renforcent la notion de masculinité et les sports de combat reposent sur des signes visibles de masculinité et de virilité (Wellard).. Masculinité hégémonique et rôles traditionnels Dans son étude de 2008, Fink note que le sport est un mécanisme puissant par lequel la masculinité hégémonique est construite et un endroit où la masculinité et les hommes sont privilégiés. Eitzen (2012) et Adams (2011) montrent que les jeunes hommes sont tellement encouragés à démontrer des caractéristiques traditionnellement masculines (robustesse et hétérosexualité) qu'ils en viennent à avoir peur de la féminité et de l'homosexualité. Plusieurs études démontrent que l'attitude des athlètes masculins est plus négative envers les hommes gais que les femmes lesbiennes (Cunningham, Sartore, & McCullough, 2010; Gill et al., 2006; Herek, 1988; Sartore & Cunningham, 2009). Ceci serait causé par le fait que les stéréotypes des hommes gais (féminins, flamboyants) vont à l'encontre des normes de la masculinité hégémonique (Bernstein, 2004) et augmente par le fait même les préjugés à leur sujet (Cunningham, 2012). Les hommes sont plus enclins que les femmes à endosser les rôles traditionnels de genre (Whitley, 2001). Le lien important entre les rôles de genre et les préjugés sexuels (Herek, 2009; Whitley, 2001) explique pourquoi les hommes et les femmes expriment de façon différente leurs préjugés (Cunningham, 2012).. Langage et violence Le langage entre athlètes masculins est cru tandis que les remarques sont homophobes et misogynes (Demers, 2006). McCormack & Anderson (2010) démontrent que l'utilisation du discours gai et les plaisanteries sont toujours problématiques dans les équipes masculines. D'une part, il n'y a souvent aucun membre de l'équipe ouvertement gai qui peut juger des effets de ce langage et les membres de l'équipe ne peuvent pas savoir les dommages potentiels qu'ils créent et d'autre part, ce discours reproduit l'hétéronormativité (McCormack et Anderson).. Affirmation de son orientation sexuelle Bien que nous ayons peu de données à ce sujet, il semble exister deux facteurs importants à la réalisation de l'affirmation de son orientation sexuelle chez les athlètes masculins en sport d'équipe : ses habiletés sportives (souvent, il est le meilleur joueur de son équipe) et son apparence masculine (il a l'air d'un ''vrai'' homme) (Anderson, 2002). Au fil du temps, les recherches montrent un changement de discours et de pensées. On constate que les athlètes gais s'affirment de plus en plus dans leur environnement sportif (Anderson, 2005). La décision de faire son coming-out dépend de plusieurs éléments, mais entre autres du climat de l'équipe, du réseau social et de l'attitude des entraîneurs (Anderson, 2011).. 13.

(26) La tolérance face aux athlètes gais L'homophobie se présente de diverses façons, incluant le concept «don’t ask, don’t tell» où l'identité sexuelle des athlètes gais n'est pas traitée de manière égale à celle des athlètes hétérosexuels: «heterosexual discourse is so pervasive in sport that it subtly leads gay athletes to feel that they have no right to discuss their sexuality, despite the overflowing discussions of heterosexuality around them» (Anderson, 2002, p.874). Les recherches montrent que près de la moitié des athlètes homosexuels vivent au sein de la culture «don't ask, don't tell» et que cette culture existe entre les athlètes gais et leurs coéquipiers, mais aussi entre athlètes gais (Anderson 2002; 2006). L'homophobie et la violence physique sont utilisées pour maintenir la masculinité hégémonique, alors que toute identité gaie est cachée pour prévenir l'acception générale de l'homosexualité. Les athlètes gais sont tolérés en sport s'ils sont des éléments positifs du groupe (Anderson, 2002).. Expériences des athlètes LGB : sports individuels et collectifs Selon les recherches de Jacobson (2004), les athlètes pratiquant un sport individuel auraient plus de facilité à sortir du placard que les athlètes de sports d'équipe. Elle explique ce fait par un contexte plus solitaire et une fixation d'objectifs individuels de la part des athlètes. Tandis que dans les sports d'équipe, les liens sont tissés serré et tout ce qui peut les briser serait critique (Jacobson). D'autres chercheurs appuient ce point en expliquant que l'environnement du sport collectif est un endroit où l'acceptation des diverses formes d'identité individuelle est moindre que dans le sport individuel (Anderson, 2006; Griffin, 1998). Cependant, dans sa recherche sur des équipes féminines au Québec, Ravel (2010) explique que le sport féminin remet en question l’hégémonie de l’hétérosexualité et que les sexualités non traditionnelles peuvent y être exprimées. En fait, les sports d’équipe féminins semblent plus ouverts à la diversité sexuelle (Ravel, 2010; Broad, 2001; Hekma 1998; Sablik et Mennesson, 2008).. Stratégies de lutte à l'homophobie Politique En 2008, le gouvernement du Québec a nommé le ministre de la Justice comme responsable de la lutte à l'homophobie. Le but était de mener la société québécoise «vers une pleine et entière reconnaissance des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et transsexuelles (LGBT)» (Gouvernement du Québec, 2009, p.11). Le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016 a été rendu public le 20 mai 2011 (Gouvernement du Québec, 2011). Il expose 60 mesures de soutien aux personnes des communautés LGBT dans les sphères sociale, communautaire et professionnel. Il vise également à augmenter les connaissances liées à la diversité sexuelle.. 14.

(27) En sport, le plan d'action vise à :« lutter contre l’homophobie dans le sport en sensibilisant et en outillant davantage les fédérations sportives, notamment dans la formation des arbitres et des entraîneurs. Intégrer et mentionner explicitement la préoccupation de l’homophobie dans le sport lors de la réédition ou de la production d’outils liés à l’intégrité et à l’éthique dans le sport » (p. 5).. Éducation Il existe différentes stratégies pour diminuer l'homophobie ou l'homonégativité. Les résultats de l'étude GLSEN (2011) montrent que l'institution scolaire a un rôle clé dans la sécurité de ses étudiants. Selon Griffin (1993), les départements de sports doivent adopter des mesures non discriminatoires à l'égard des personnes LGB. En effet, élaborer des politiques contre le harcèlement et l'intimidation diminue le nombre de remarques homophobes et de harcèlement verbal (GLSEN, 2011). Lorsqu'il y a des politiques inclusives dans l'école, les enseignants et autres intervenants scolaires sont plus enclins à intervenir face aux remarques homophobes et les étudiants plus susceptibles de signaler les incidents de harcèlement ou d'agressions (GLSEN, 2011). Les formations offertes au personnel scolaire doivent être axées sur les différentes stratégies permettant de vaincre l'homophobie (Griffin, 1993; Vargas-Tonsing & Oswalt, 2009). Finalement, des normes de conduites comprenant les attentes comportementales des entraîneurs doivent être développées sans distinction de sexe ou d'orientation sexuelle (Griffin).. Atelier ACAFS L'ACAFS (2011) a développé l'atelier Éliminons l’homophobie dans le sport canadien permettant aux entraîneures et autres dirigeants en sport de se conscientiser sur la question d'homophobie. L'atelier permet d'être à l’aise avec le langage associé à l’homosexualité et d’aborder la question des relations amoureuses entre athlètes d’une même équipe (unisexe). Les échanges se font dans un environnement ouvert et honnête, le but étant d’encourager la discussion sur l’homophobie dans le sport. Ceci est l'une des premières étapes d’une stratégie à long terme visant à réduire l’homophobie dans le sport au Canada et à rendre le sport inclusif et sécuritaire pour tous les participants et les participantes. L’ACAFS a comme mandat de promouvoir la pratique de sports auprès des filles et des femmes. «L’homophobie dans le sport est souvent un obstacle à la pratique de sports, tant pour les homosexuelles que pour les hétérosexuelles. Notamment, beaucoup de filles et de femmes ne veulent pas pratiquer un sport parce qu’elles craignent d’être perçues comme des lesbiennes» (ACAFS, 2006, p.3).. Définir les barrières La plus grande barrière de lutte à l'homophobie est le silence entourant la question de l'orientation sexuelle (Krane et Barber, 2007). Il faut briser le silence non pas en condamnant les personnes LGB, mais bien en condamnant ceux utilisant les étiquettes et les préjugés pour intimider (Griffin, 1992). Les intervenants scolaires n'interviennent pas lorsqu'il y a présence de langage homophobe (Kosciw & Diaz, 2006; Symons et al. 2010).. 15.

(28) Se lever et parler face aux comportements homophobes est la première étape vers un changement positif (Krane et Barber). La seconde barrière est qu'on ne croit pas qu'un seul individu peut faire la différence. Au contraire, les intervenants doivent oser parler et faire de petits gestes pour les étudiants et athlètes (Krane et Barber).. Visibilité D'après Griffin (1992), l'outil le plus efficace pour vaincre l'homophobie est d'augmenter la visibilité des personnes LGB ainsi que le nombre de personnes affichant leur orientation sexuelle dans le monde du sport. Plusieurs chercheurs ont démontré que la stratégie la plus puissante pour éliminer l'homonégativisme est de divulguer son identité sexuelle aux autres (Griffin, 1998; Krane, 1996; Krane & Barber, 2003). Lenskyj (1991) ajoute que montrer les expériences d'oppression vécues par les lesbiennes permet de renforcer leur pouvoir d'actions. Les stéréotypes rendent les personnes LGB invisibles en sport, d'où l'importance des modèles pour les jeunes athlètes (LGBT Youth North West and Pride Sports, 2013). Une autre façon de diminuer le pouvoir stigmatisant du stéréotype lesbien est d'utiliser fièrement le terme ''lesbienne'' et de parler ouvertement de la question du lesbianisme dans le sport féminin (Zipter, 1988). De plus, les personnes hétérosexuelles (entraîneurs ou athlètes) doivent se lier à la cause contre l'homophobie et l'hétérosexisme (Griffin, 1992; Lenskyj, 1991). Il faut également soutenir les personnes qui affirment leur orientation sexuelle et les encourager (Lenskyj, 1991). Les changements sociaux ne viennent jamais sans tension ou résistance et toutes personnes prêtes à combattre ces injustices doivent utiliser certains moyens de pression : «Taking a stand will mean being prepared to use the media, collect petitions, lobby officials, picket, write letters, file official complaints, and take advantage of other pressure tactics» (Griffin, 1992; p. 263).. Soutien et intégration L'intégration des athlètes est essentielle pour que le sport soit un endroit sain et sécuritaire (Barber & Krane, 2007; Kirby et al., 2008). Le gymnase, les terrains extérieurs et les vestiaires sont des endroits où les étudiants et athlètes LGBT se sentent le moins en sécurité, à cause de propos homophobes (Barber et Krane; Chamberland et al. 2010). Le support des intervenants envers les individus LGBT contribue au climat positif d'un groupe et un environnement inclusif montre que tout individu a la même valeur (Barber et Krane). Offrir des environnements sportifs inclusifs est favorable aux mieux-être des étudiants et athlètes LGBT (Krane, Surface, & Alexander, 2005). Plus ils y seront biens et s'y sentiront acceptés, plus ils participeront aux activités sportives proposées par l'école (Barber et Krane, 2007). Un environnement exclusif affecte la performance autant de l'individu que de l'équipe (Barber et Krane, 2005). Dans une optique à long terme, les environnements. 16.

(29) sécuritaires et inclusifs en sports augmentent les chances que les étudiants et athlètes LGBT poursuivent leurs activités sportives ayant eu une expérience valorisante à l'école (Barber et Krane, 2007).. Influence de l'entraîneur Le rôle de l'entraîneur ou de l'éducateur physique est très important de par ses réactions, ses connaissances de l'homosexualité et de l'homophobie en général (Demers, 2006). En effet, il joue un rôle critique dans la «création d’un environnement sûr et respectueux de tous, indépendamment de l’ethnicité, de la religion, de l’orientation sexuelle» (Birch-Jones, 2014, p.1). Il doit utiliser un langage inclusif, montrer son ouverture d'esprit quant à la diversité et ne pas tolérer les remarques homophobes (Demers). Oswalt et Vargas (2013) s'accordent sur l'importance du rôle de l'entraîneur, car il influence directement l'ambiance de l'équipe et l'expérience des athlètes. Selon Horn (2002) un comportement exemplaire de la part de l'entraîneur amène de meilleures performances et même des réactions psychologiques positives de la part des athlètes. L'intervenant est la personne toute désignée pour établir un climat inclusif et sécuritaire dans son groupe (Demers).. Progrès réalisés La recherche démontre que les attitudes concernant les athlètes gais progressent et sont de plus en plus positives. En effet, il se développe un climat centré sur la tolérance, l'acceptation et l'inclusion face à l'homosexualité (Adams & Anderson, 2012). On parle davantage de politiques, de lois et programmes contre l'intimidation, de reconnaissance légale aux relations de même sexe ainsi que de leur famille (Griffin, 2012). Au moment d'écrire ces lignes, la cour Suprême des États-Unis vient de légaliser le mariage gai pour tous les états. Les efforts des écoles pour diminuer l'homophobie se sont avérés efficaces puisque le GLSEN (2011) a remarqué pour la première fois, depuis 2001, une baisse du harcèlement à l'égard de l'orientation sexuelle et du genre. Plusieurs autres changements sont percevables tels que l'augmentation du nombre d'affirmations de l'orientation sexuelle chez les athlètes LGBT en bas âge, des entraîneurs plus conscients de la présence d'athlètes LGB dans leurs équipes, des organisations qui se concentrent sur des questions concernant les personnes LGBT en sport, des sites internet qui divulguent de l'information sur l'inclusion des minorités sexuelles en sport (outsports.com), des athlètes hétérosexuels qui prennent la parole contre l'intimidation et la discrimination faite sur les personnes LGBT et maintenant, la recherche concernant les individus LGBT en sport est un domaine d'études accepté et valorisé (Griffin, 2012). Les attitudes générales concernant les athlètes LGB sont de plus en plus positives et le recrutement négatif homophobe perd de son efficacité. En fait, il y a plus de « recrues du secondaire et leur famille qui sont choquées par les suppositions d’une entraîneure à l’effet qu’elles partagent l’attitude négative à l’égard des lesbiennes et. 17.

(30) des femmes bisexuelles ou par le recours à des tactiques non éthiques » (Griffin, It Takes a Team, cité par ACAFS dans l'exposé Recrutement négatif et homophobie dans le sport féminin, 2012). Selon le Gouvernement du Québec, la lutte contre l'homophobie a connu d'importants progrès en ce qui a trait à l'évolution des mentalités et à la diminution des attitudes ou comportements homophobes. La Politique québécoise de lutte contre l’homophobie (2009) et le Plan d’action gouvernement de lutte contre l'homophobie (2011) constituent deux documents significatifs vers davantage de connaissance et de tolérance face à la diversité sexuelle.. Conclusion Il y a peu d'études canadiennes sur la problématique de l'homophobie en sport et la majorité de celles-ci sont des études qualitatives à petit échantillonnage. Une seule étude a porté sur un plus large échantillonnage, celle de Denison et Kitchen (2015), Out on the fields, 2015. Malgré les nombreux progrès réalisés, le nombre de recherches sur l'homophobie en sport et ses conséquences demeure négligeable et le phénomène encore trop peu connu. La recension des écrits démontre l'importance de faire de la recherche sur l'homosexualité dans le contexte sportif, car la discrimination à l'égard des minorités sexuelles reste bien présente. La culture sportive attend des athlètes féminines qu'elles se transforment en objets attrayants pour le regard masculin et si elles choisissent de ne pas se soumettre à ces attentes, elles seront dénigrées et étiquetées lesbiennes (Veri, 1999). Alors que du côté masculin, l’homophobie en sport est articulée autour du rôle social attribué aux hommes dans la société nord-américaine (Demers, 2006). Les athlètes doivent démontrer leur masculinité ainsi que leur hétérosexualité pour éviter tout soupçon.. 18.

Figure

Documents relatifs

Démonstration d’un fait de calcul algébrique très-important et très-remarquable, et des principales consequences qui en resultent.. Annales de Mathématiques pures et appliquées,

Si vous êtes malade du COVID-19, ou si vous êtes suspecté d'être infecté c’est-à-dire que vous présentez des symp- tômes, suivez les conseils ci-dessous afin d'éviter que le virus

Donc il est très important de repérer le sujet pour pouvoir orthographier correctement ton PP.. Tu vas maintenant t'exercer n’hésite pas à relire plusieurs fois

– La perte de recettes ré- sultant pour l’État de l’application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du

Les produits dérivés du pétrole tel que le pertolatum, l’huile minérale et la paraffine sont d’excellents scellants. A partir du moment où tes cheveux sont hydratés

L’évaluation sera sous forme de QCM pour une durée d'une

Si le facteur de la situation géographique – sur l’île de Mon- tréal, mais dans un secteur qui n’a pas toujours été bien desservi par les transports en commun –

100 L'exemple du sport gay et lesbien montre que la virilité des corps n'est pas antinomique avec le caractère efféminé pour jouer en se jouant du dominant : les corps des nageurs