HAL Id: hal-02306140

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02306140

Submitted on 4 Oct 2019HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License

Etude prospective sur l’agriculture bretonne

Louis-Pascal Mahé, Pierre Daucé, Philippe Le Goffe, Yves Léon, Maurice

Quinqu, Yves Surry, G. Quéguiner, M. Fayolle, C. Laroche-Dupraz, E.

Samson, et al.

To cite this version:

Louis-Pascal Mahé, Pierre Daucé, Philippe Le Goffe, Yves Léon, Maurice Quinqu, et al.. Etude prospective sur l’agriculture bretonne. [Travaux universitaires] Inconnu. 1998, 124 p. �hal-02306140�

ETUDE PROSPECTIVE

SUR L'AGRICULTURE

BRETONNE

Louis-Pascal

MAHE

(coordination)Pierre

DAUCE,

Philippe Le

GOFFE

(Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes)(Département d'Economie Gestion et Sciences Sociales)

Yves

LEON,

Maurice

QUINQU

et Yves SURRY(Institut National de la Recherche Agronomique) (Unité d'Economie et de Sociologie Rurales, Rennes)

Avec la

collaboration

deMarie-Christine

BACLE,

CathyLAROCHE-DUPRAZ

(Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes)

Anne-Marie

CARDOU, Elisabeth SAMSON(Institut National de la Recherche Agronomique)

Guillaume QUEGUINER, Mathieu

FAYOLLE

(chargés d'étude)Rapport à la Préfecture de Région Bretagne

Novembre

1998

DOCUl\]lEI'ITATO}l ÉCOltO[,lIE RURALE RÉllllES

24.4.

La spécialisation animale de la Bretagne est plus forte que celle des Pays-Bas et du Danemark..L'agriculture bretonne est compétitive

49

5l

24.5. 24.6. 24.7. 24.8.La spécialisation agricole bretonne semble bien portée par l'évolution récente de la demande...

Spécialisation et création de valeur ..

L'analyse comparée des soutiens : ampleur et instrumentation...

25. Les

industries

agro-alimentaires

...51

... 53

...54

... 57

25.1

.

Un secteur massivement spécialisé dans la première transformation des produits animaux et l'alimentation animale... 25.2. Une spécialisation déjà ancienne, sans inflexion notable en longue période 25.3. Un gain de parts de marché dans plusieurs industries 25.4. La compétitivité prix de l'agro-alimentaire breton : une efficacité apparente plus faible bien que Ie secteur gagne des parts du marché national 25.5. Face à une demande nationale de produits alimentaires en moindre croissance, l'industrie agro-alimentaire bretonne dispose de parts de marché encore trop réduites sur les marchés porteurs3.

Les

roruoAMENTAUx

....31.

L'agriculture

dans la

société post-industrielle

:un

nouveau

tournant

32. Le progrès technique et

I'intensification

induite

33. Concurrence

sur

les

ressources

naturelles et

utilisation

de

I'espace

57 58 ....61 64 66 69 69 70 7t 7234. La demande de qualité dans

la

société d'opulence

35.

L'internationalisation

des

questions

agricoles, alimentaires et

environ

nementa1es...36.

Politique

cohérente ou réponses aux

contraintes

?

... 42. 1.

L' environnement institutionnel ... 42.2. Montée de la concuffence internationale43.

Les

risques

internes

43.1.

La concurrence sur les ressources, productives et naturelles .. 43.2 - Les effets d'image...4.

Eru.leux

ET coNTRATNTESsuR

LE

MoDELE AGRo-ALTMENTATRE BREToN ...7641.

Enjeux

pour un développement

régional

durable

42. Les

risques

externes

76 ...77 ...77 79 73 74 80 80 8244.

Anticipation,

stratégie

économique

et

philosophie

de

I'action

publique

...8244.1. Choix de spécialisation et fondamentaux 83 44.2. Les règles de

I'actionpublique...

... 875.

SceruRRtos,

coNsEeuENcES

ETREeoNSES REGtoNALEs....

51. Scénarios

5l.l.

Trois scénarios dans la ligne de la PAC de 1992 et de I'agenda 2000 : << scénariosclassiques

)

...51.2.

Scénarios dans la ligne de Agenda 2000 (avec modulation complète) et des CTE :<< scénarios des CTE ))...

52. Maintien et redéploiement des

actions publiques

régionales et

nationa|es...

53.

lnitiatives

et programmes pilotes

pour

la

8reta9ne...53.1

.

Nouvelle priorité pour lesIAA

: mieux valoriser les produits basiques avant toute nouvelle croissance en volume..IAA et agriculture : soutenir les nouvelles filières... Agriculture, environnement, ressource ... Mise en valeur de I'espace rural...

,88 ,88 ,88 ,93 ,98

t02

t02

s3.2. 53.3. 53.4. ... 104 ... 107 ... r 0954.

((Une

utopie

régionale

>pour

I'agriculture

et I'espace rural en

Bretagne

Conclusion. Bibliographie... Liste des tableaux..

... I I I

Liste des figures... Liste des si4\es...

It3

115 118 120 123 IVRemerciements

L'étude

afait

I'objet

de présentations devant un comité depilotage

composé des personnes suivantes :M.

Bernard Courthial, Chef du Groupe Etudes et Prospective (SGAR)M.

Martin

Gutton, Chargé deMission

auprès du Préfet de RégionM.

JacquesKergoat, Directeur

de

la

Promotion

et

de

la

Prospective (ConseilRégional)

M.

Piene LeFoll,

Chef de laMission

Prospective (CESR)M.

HervéLe Norcy,

Directeurdu

Développement Economique et dela

Recherche(Conseil Régional)

M.

Francis Marty-Mahé,

Chef

du

service Agriculture,

Espacerural

et

Produits alimentaires (Conseil Régional)M.

François Remoué, Chargé d'Etudes au Groupe Etudes et Prospective(SGAR)

M.

PascalRigault,

Chef

du

service des

Etudeset

de

la

Planification

(ConseilRégional)

M.

Yves Trédé, Chef du Service Régional de I'EconomieAgricole (DRAF)

Nous les remercions pour les nombreuses questions posées et

pour

les discussions des analyses et des idées présentées lors de réunions successives.Le

contenu du rapport ne saurait cependant engagerleur

responsabilité et nous assumons seulsle

contenu durapport

final ci

dessous.Cette étude a aussi bénéficié d'entretiens avec les personnes qualifrées ci-dessous, que

nous remercions

pour

ces échangesd'idées.

Leur

responsabilitén'est

pas

impliquéedans le contenu des analyses et des propositions du rapport.

M.

Barbaret, Directeur général Honoraire, CoopagriM.

Kerouédan, Directeur, CréditAgricole

d'Ille-et-Vilaine

M.

Roger, Directeur deNutrinov

M.

Delain, Chef du Service des Industries Agro-alimentaires(DRAF)MM.

Brulé, Cheverry, Cordier, Duchesne, Haury, Leterme, Professeurs àI'ENSAR,

MM

Baglinière,Rainelli,

Directeurs de recherches àI'INRA

MM.

Gouin,Ruffio,

Maîtres de conferences àI'ENSAR

Nous remercions également les services de

I'INSEE, du

SRSA et dela DRAF pour

lamise à disposition de données.

RESUME

Cette étude

a

été conduiteà la

demande des autorités régionales dansle

cadrede

la préparation du contrat de plan Etat-Région.Le

travaila

rassemblé une équipe d'économistes, enseignants-chercheurs et chercheurs du pôle agronomique ENSA-INRA de Rennes. Réalisée dans un délai relativement court et répondant à un objectif synthétique et global, l'étudea

un statut particulier : il ne s'agit pas d'un travail de recherche à proprement parler, mais d'une analyse basée sur les principes économiques qui fondent les politiques publiques et sur I'exploitation des donnéesstatistiques existantes. Le rapport comporte cinq parties.

La première partie présente I'objectif de l'étude qui est de proposer une vue prospective de

I'agriculture bretonne dans un contexte de réexamen de la Politique Agricole Commune, lié aux contraintes actuelles et anticipées de I'Organisation Mondiale du Commerce, à l'élargissement de

l'Europe à l'Est, et aux préoccupations environnementales.

Un

état deslieux

est dressé dansle

deuxième partie.On

met

d'abord I'accent sur l'importance du complexe agro-alimentaire dans l'économie bretonne, ses effets induits et son fortdegré d'ouverture sur I'extérieur de la région. On aborde ensuite les structures de production qui

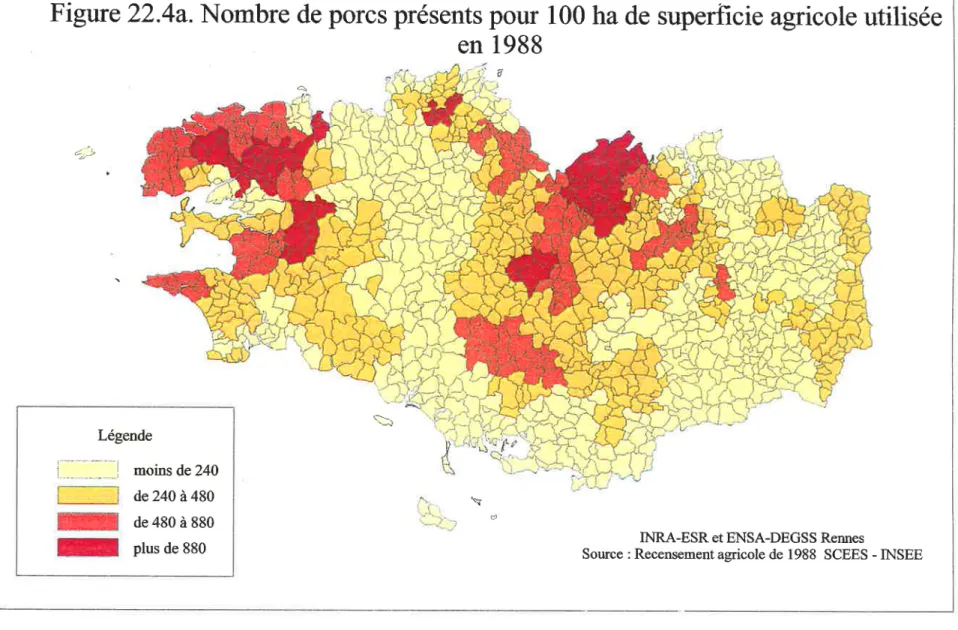

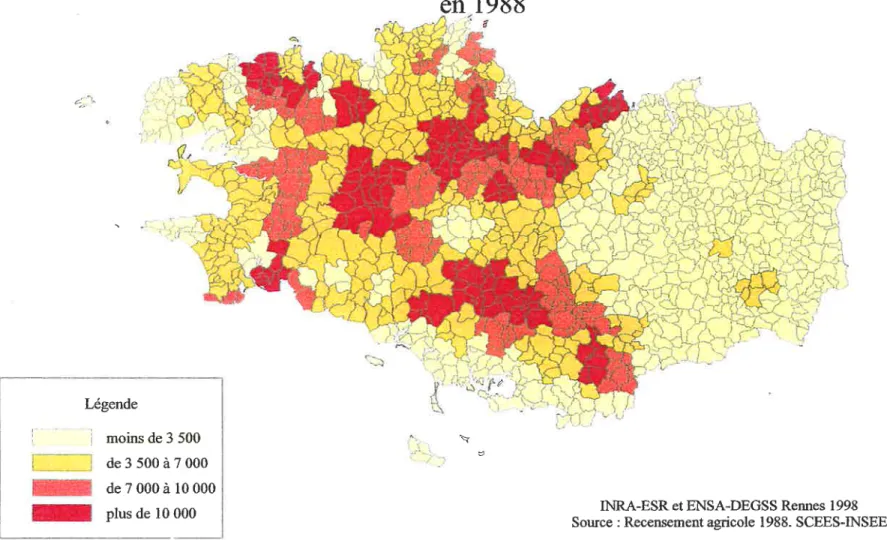

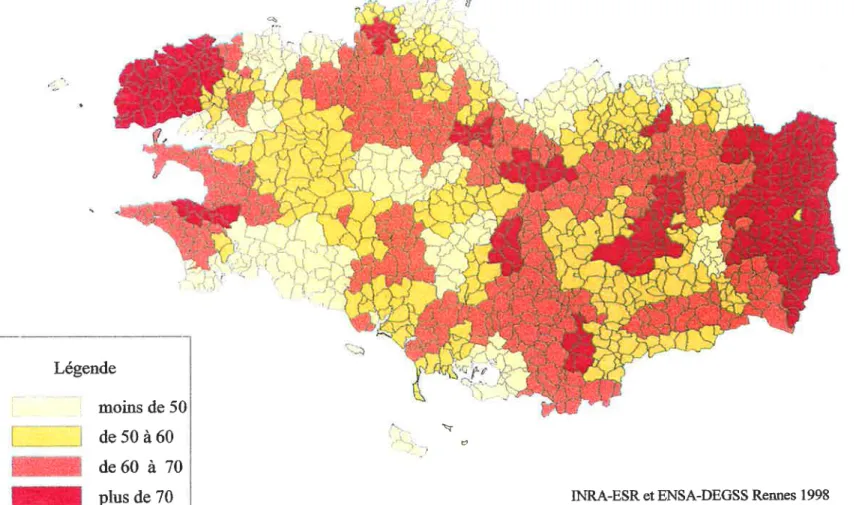

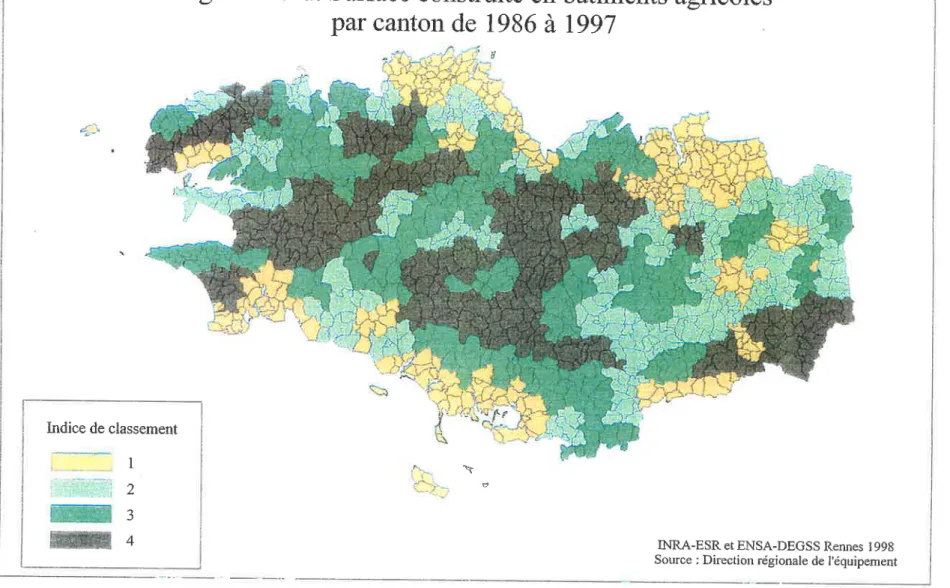

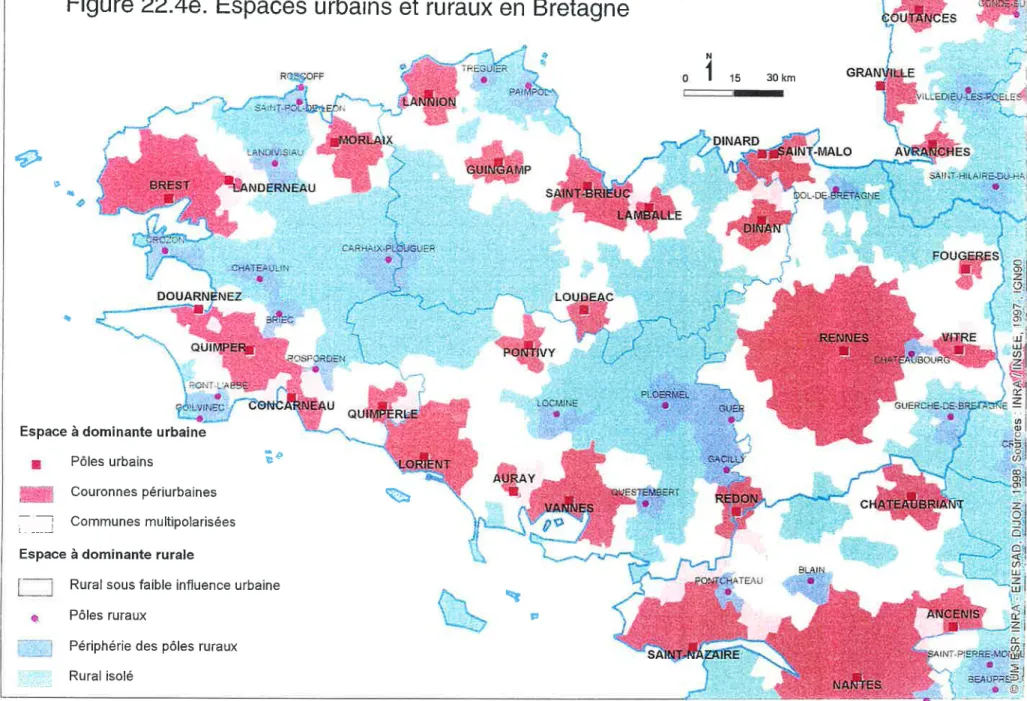

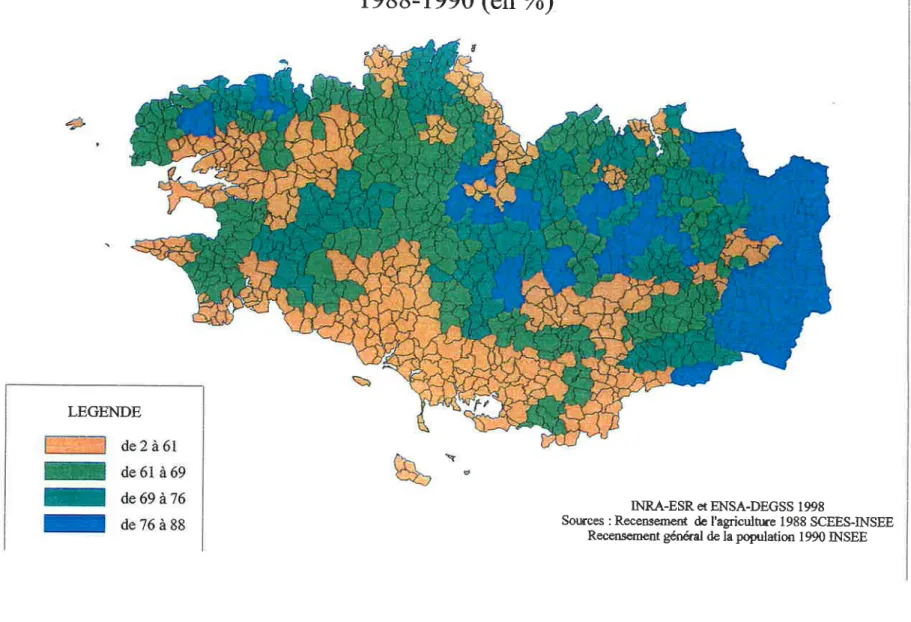

ont connu une évolution classique (baisse des effectifs, concentration et gains de productivité) accompagnée de la spécialisation et de la simplification des systèmes de production, ainsi que les conséquences en terme de polarisation géographique des productions agricoles. La spécialisation et

I'intensification

de

l'agriculture

bretonneont

égalementdes

conséquences sérieuses sur I'environnement : après en avoir fait le constat, le rapport développe les mécanismes économiques explicatifs ainsi que les qualités et insuffisances des politiques mises en æuvre pour y remédier. La spécialisation et la compétitivité de l'agriculture bretonne sont ensuite rapprochées de celles depays

et

de

zones comparables,en

examinantla

durabilité économique, environnementale et < politique > (évaluée par la faible dépendance des soutiens budgétaires et par les prix). Enfin, un bilan est fait pour I'industrie agro-alimentaire : prédominance des produits de base peu diversifiés, faible taux de valeur ajoutée, mais également progression des produits plus élaborés.La

troisième partiefait le

point sur

les évolutions fondamentalesqui vont

affecter I'agriculture et celle de la Bretagne en particulier. On montre d'une part comment I'agriculture devratenir

compte des préoccupationsdu

consommateur-citoyenqui

recherche des attributs nouveaux, privés ou collectifs, attachés aux biens alimentaires. D'autre part, I'intensification des échanges internationaux(et

l'élargissementde I'Union

Européenne)va

affecter les politiquesagricoles,

les

réglementationssanitaires

et

phytosanitaires,ainsi

que

les

politiques environnementales. L'agriculture régionale sera donc confrontée prochainement à une ouverture commerciale accrue sur les marchés internationaux et à une réorientation prochaine de la politique agricole.La quatrième partie tente de cerner les enjeux de la contribution de I'agriculture bretonne à

un

développement régional durable,face

aux

risques externes (montéede

la

concurrence internationale)et

internes (forte spécialisation, effets d'image négatifs liésà la

dégradation deI'environnement).

Il

donne également des principes pour I'action publique (bienset

services publics non fournis par le marché, promotion de Ia qualité, innovation, diversification, vérité des prix et des coûts).Les aspects prospectifs sont prolongés dans la dernière partie par des projections et des suggestions. On a d'abord réalisé des projections d'impact de la future réforme de la PAC (Agenda 2 000) sur les résultats économiques du secteur agricole breton. Compte tenu des aides nouvelles, le revenu brut d'exploitation par actif en termes réels devrait augmenter entre 1996 et 2005. Enfin, des initiatives régionales sont proposées visant le maintien du système productif du complexe agro-alimentaire breton, la diversification mais aussi la mise au point de produits à vocation universelle attachés

à

l'origine

régionale,la

mise en placed'un

système desuivi

crédible des pratiques environnementales et d'un zonage complet de I'espace rural pour atténuer les conflits d'usage, la mise en valeur du potentiel de I'espace rural.NOTE

DE SYNTHESE

Etude

prospective

de

l'agriculture

bretonne

L'objectif

del'étude

est de proposer une vtre prospective del'agriculture

bretonnedans

un

contextede

réexamende la

Politique

Agricole

Commune,lié

aux

contraintesactuelles

et

anticipéesde

I'Organisation Mondiale

du

Commerce,à

l'élargissement del'Europe à I'Est, et aux préoccupations environnementales.

L'agriculture est d'abord

un

secteur marchanddont

la

fonction

sociale

est

la production de biens et de services destinés aux consommateurs.La

création de valeurqui

en résulte

doit

permettre de rémunérer des emplois. Par sa localisation,l'agriculture

est aussi enforte

interaction avec les ressources et lesmilieux

naturels de I'espacerural.

Ledéveloppement agricole des décennies récentes et la spécialisation actuelle de la Bretagne

doivent donc être évalués à la lumière de sa durabilité liée à trois dimensions: l'économie,

la politique agricole et I'environnement.

L'état des

lieux

La

place

relative

du

complexe

agro-alimentaire (agriculture

et IAA)

dansl'économie bretonne est nettement

plus

marquée que celle observée en France ou dans des pays fortement agricoles comme les Pays-Bas ou le Danemark. Cette place représente en1994

16% desemplois

directsmais

seulement IlYo de

la

valeur

ajoutéede

la

région.Concernant

les effets

induits,

les

effets multiplicateurs

du

complexe agro-alimentaire breton sur la valeur ajoutée de la région apparaissent similaires à ceux des autres secteurs.Le fort

degréd'ouverture

del'économie

bretonne, tantpour

ses approvisionnements que ses débouchés, et I'analyse des multiplicateurs montrent quela

région est sousde

fortesinfluences

extérieures: son

développementest

dépendantde

la

demandevenant

deI'extérieur

de

la

région.

En

outre, l'importance des

consommations intermédiaires importées tant en agriculture que dans lesIAA,

se traduit par un niveau substantiel defuite

des effets d'entraînement vers I'extérieur de la région.

Les

structures

de production agricole

ont

connu une évolution

< classtquel

marquée par la baisse desemplois,

la spécialisation des exploitations, la concentration desproductions,

les

gains

de

productivité.

A

I'avenir,

cette évolution

va

sansdoute

sepoursuivre,

mais

à

un

rythme ralenti, pour

des raisons

à

la

fois

démographiques et économiques,la

phase d'intense modernisation engagée depuis les années60

étant pour partie achevée. Les exploitations agricoles bretonnes sont désormais detaille

économique et de niveau de capitalisation proches de la moyenne française.L'agrandissement et la modernisation des exploitations se sont accompagnés d'une importante

simplification

des systèmesde production,

le plus

souvent organisés autourd'une ou

de

deuxactivités,

et du

recul

prononcéde

systèmesplus diversifiés.

Dans lapériode récente, on notera en

particulier

la très forte régression du nombre d'exploitations laitières et corrélativement un développementrelatif

des systèmes lait-viande, lait-hors sol ou même d'exploitations à dominante céréalière.La

forme

d'organisation

de

I'activité agricole

et

les choix

professionnels desmembres des ménages agricoles

se

sontmodifiés très

sensiblement.Le

développementrapide, depuis

le

début des années80,

desformes

sociétaires està

relier

aux

avantagesqu'elles

procurent en matière de statut réglementaire, de prélèvements fiscaux et sociaux,d'organisation du travail et

desloisirs,

de constitutiondu

capital professionnel,voire

depouvoir

de

négociation avec

les

partenaires économiquesdes

filières.

Parallèlement,I'accroissement

de I'activité non

agricole

des épousesd'agriculteurs participe

de

cettevolonté et de cette capacité à

diversifier

les ressources du ménage qui souvent ne sont plus uniquement, ou même parfois ne sont plus essentiellement,d'origine

agricole.L'agriculture

resteI'activité

majoritaire dans I'espace rural, mais on note plusieursévolutions importantes à cet

égard:

en premierlieu,

des formes de polarisation croissante des productions animales intensives dans certaines zones géographiques (les constructions récentes continuent de se concentrer dans des zones en excédent structurel) et, en secondlieu,

des risques de concurrence accrue en matière d'usage des sols dans les < zones de contact >> entre urbains et ruraux,qui

sont des territoires directement soumis à I'influence desvilles

ou àfort

potentiel touristique.L'adaptation

structurellede l'agriculture

bretonnen'est

sans doute pas achevée, mais elledoit

se poursuivre en cohérence avec les perspectives du développement régional, cequi signifie qu'elle

ne doit pas nécessairement s'opérer dans Ia continuité des tendances passées,qu'elle

doit

prendre en compte les nouvelles missions assignées àI'agriculture

et que lespolitiques

correspondantesont

elles-mêmes à se préoccuper de nouveaux objectifs et de nouveaux instrumentsd'intervention.

L'essentiel des interventions publiques reposeencore

sur des aides à la production, relevant de décisions nationale et communautaire.Il

faut

désormais

envisagerune véritable politique rurale

intégrée,

et

une plus

grandesubsidiarité dans sa conception et son instrumentation.

Les

effets

de l'agriculture

bretonne

sur

l'environnement

suivent

une

tendancepr,loccupante.La

baisse de qualité dela

ressource en eau pour les usages marchands estréelle,

et

se poursuit.La

dégradation desmilieux

naturels, particulièrement des fonds devallées,

qui

ont

plusieurs fonctions d'intérêt

public,

est

égalementeffective

et

semblecontinuer.

Les

émissionsd'effluents

continuent d'augmenter et l'usage d'engrais a reprissa croissance après

un

fléchissementde

1990

à

1994.On

constateque

c'est

dans lesexploitations hors sol et légumières intensives que les excédents de fertilisants et les usages

de

produits

phytosanitaires sont lesplus

élevés. Les pratiques agricolesont

évolué sousdiverses influences

;

elles

sontpour

une

bonnepart

à

I'origine

de

ces

dégradations etpourraient être améliorées.

Le

potentiel de certaines zones de I'espacerural

au regard desfonctions récréatives est menacé.

Il

constifue pourtant une ressource àexploiter

dans unevision

globaledu

développementrural,

comprenant bien entendu I'agriculture, mais aussi les autres usages de I'espace.Les atteintes à I'environnement sont d'abord dues aux évolutions technologiques et

structurelles

de I'agriculture.

On

constateen

Bretagne

une

convergencedes

facteurséconomiques fondamentaux

et

des

incitations

de

politiques

économiques

veru

lasimplification et

la

spécialisationdes

systèmesd'utilisation

dessols.

Deux

groupes de systèmes prédominent associant, pour les uns, les cultures aidées et les élevages hors solsqui ont besoin de surfaces d'épandage et, pour les autres, les herbivores intensifs où le maïs

fourrage est important. Dans les deux cas, les usages des sols comme les prairies (dont les

surfaces

ont

été

à

peu

près diviséespar

deux en trente

ans),qui ne

reçoivent

aucunesubvention

spécifique ciblée de niveau

comparable,sont

rendusmoins attractifs,

alorsqu'ils sont

générateurs d'effets externespositifs

parleur fonction

épuratriceet

récréative.Les atteintes

à

I'environnement sont aussi duesà

la

PAC

carle

soutien desprix

nourrit

I'intensification. Les comparaisons intemationales le démontrent. Cela conceme d'abord et

surtout les

grandescultures

mais

aussiles

élevagesbovins

intensifs

(

viande

et

lait).

L'usage

accru desfertilisants et

des pesticides, etle

mouvement de régression en longuepériode des prairies permanentes y trouvent une bonne part d'explication.

Le

dispositif d'intervention sur les pollutions d'origine agricole

apparaît commeimportant. On peut le caractériser d'abord par I'ampleur du volet curatif et la mise en place

progressive mais récente de mesures préventives de

limitation

des rejets. D'autre part, audelà

des programmesde

sensibilisation,le

recoursà

des mesures réglementaireset

auxsubventions a été

privilégié par

rapportà

des mesures reposantsur le

principepollueur-payeur

et

son

pendant,

le

principe

non

pollueur-non payeur. L'une des

questionsimportantes

est

d'évaluerle

rôle incitatif de

ces mesuressur

l'évolution

des pratiquesindividuelles

et

leur rapport

coût-efficacité.

Il

faut en

effet

rechercher,en plus

desinterventions basées sur les contrôles qui sont souvent peu efficaces, des systèmes

incitatifs

qui

canalisent les comportements économiquesindividuels.

Autrementdit,

il

faut que les bonnes pratiques, plutôt que les mauvaises, aient un impactpositif

sur le revenu.Les effets des mesures mises en place tardent à se traduire dans I'amélioration des

indicateurs environnementaux.

L'application

plus stricte des normes, à défaut de mise en æuvre du principe pollueur-payeur, est nécessaire pour faire évoluer les pratiques.Il

fallait

peut-être

accorderdes

subventionsà la

mise

aux

normespour

régler

en

urgence dessituations que

les

processusde

décision

collective

avaient laissé

échapper,mais

uneparticipation publique

aux

investissementsforfaitaire

et

non

proportionnelle

eût

évitécertains effets

pervers.En outre,

il

faudrait

éviter de

subventionnerle

traitement

deseffluents et de légitimer les

agrandissementsnon

autorisés.A

défaut, celareviendrait

àdonner

un

messageincitant à la

croissanceet à

l'augmentation de

la

densité sans, parailleurs,

apporter lesincitations

concrètes àmodifier

les pratiques et sans transmettre auxagents

concemésI'information sur leurs

coûts

réels

de

production, résorption

de

lapollution

comprise.Quant au

rôle

deI'agriculture

dansla

production d'aménités,il

y

a unvrai défi

à relever pourdéfinir

des critèresd'attribution

et donc de ciblage des aides bénéficiant auxagriculteurs

pour

les

lier

davantageà la

préservationde

I'espacerural

et la

fournitured'aménités.

De

plus,

I'ampleur relative des

enveloppes

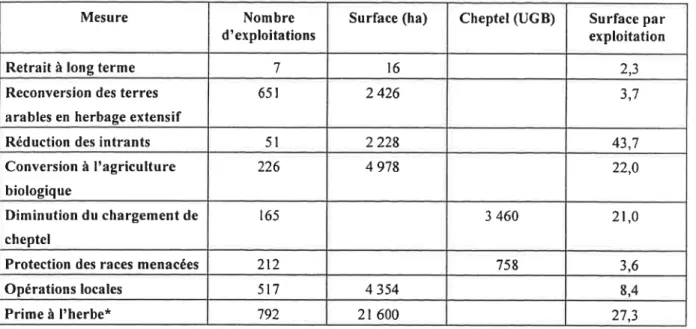

agri-environnementales est actuellement faible par rapport à celle des instruments traditionnels de la PAC qui donnent en outre des incitations concernant I'usage des solsallant

en sens inverse. La participationaux

mesures agri-environnementales estfaible

en

Bretagne(2%

de

la

SAU

et

l%

desUGB). Une

réforme

des

instruments

d'intervention

est

devenue nécessaire,la

Loi

d'Orientation

Agricole ouvre des possibilités en ce sens.L'agriculture

bretonne,

en

tant

que

secteur

productif, apparaît

comme

très spécialisée.La

spécialisation vers les productions animales (86%

de la production finale), et plus précisément vers le hors sol, est nettement plus accentuée que celle observée dansdeux pays d'élevage

intensif,

commele

Danemarket

les Pays-Bas.La

particularité de la Bretagne estl'addition d'un

important

secteuravicole

aux

autres productions animalesdont la place est du même ordre de grandeur dans les

trois

zones. Cette spécialisation s'estpoursuivie

récemmentpar rapport

à

celle de

la

France entière.

On peut

souligner

ledéveloppement

aux

Pays-Bas desproductions

légumièreset

surtout horticoles

qui

ontensemble gagné en

dix

ans une dizaine de points de pourcentage de la production finale, cequi montre qu'une diversification vers d'autres productions agricoles est possible.

L'adéquation

de

la

spécialisationagricole

bretonneà

l'évolution

récentede

lademande de

produits

agricolesest

convenable. Cette spécialisation seraittoutefois

pluscohérente

avec

l'évolution de

la

demande internationalequ'avec

celle de

la

demande française et européenne.Elle

serait dans uneposition

proche de celle des.Pays-Bas et duDanêmark,

poui

I'udéquation

à la

demandenationale

ou

européennel.L'agriculture

bretonne semble donc, dans la ligne du passé récent, dépendre des marchés mondiaux pour

la

poursuitede son

développement.L'agriculture

bretonne apparaîtpar ailleurs

commecompétitive, sans avantage de

productivité

notable par rapport àla

France,y

compris enhors

sol.

L'avantage

concurrentielviendrait de l'organisation

desfilières. Les

résultats économiques en terme de revenus sont proches de la référence moyenne française.L'agriculture

bretonne est moins soutenue que celle d'autres régions par les moyensbudgétaires

mais

autantsinon

plus

que

la

moyenne françaisepar

les

prix

garantis. Sa dépendance à l'égard de la PAC n'est que légèrement inferieure à celle de la France pour la part de I'ensemble du soutien dans la productionfinale.

Sa dépendance du soutien passant par les aides directes est inférieure à la moyenne française. Cette dépendance est toutefois plus marquée quand on considère le soutien au regard de la valeur ajoutée agricole qéée.Les deux raisons essentielles de cette situation sont structurelles et liées à

la

spécialisationrégionale:

importancede l'élevage

bovin et laitier, et faible

taux de valeur

ajoutée en général et dans les productions hors sol en particulier. Ces mêmes indicateurs apparaissenttous

plus

favorables aux Pays-Bas,car

ce paysa

les mêmes atoutsliés

aux productionshors sol compétitives que la Bretagne,

il

a en outre peu de cultures fortement aidées et sonagriculture est

plus

diversifiée,

notamment

vers

l'horticulture,

particulièrement

peu représentée en Bretagne. Par rapport aux évolutions envisagées pour laPAC,

lepoint

fort

de

I'agriculture

bretonne est de dépendre peu des aides budgétaires, unpoint

partagé avec les Pays-Bas. Sa situation relative à ladurabilité

<politique

)) est donc favorable, mais sadurabilité

économique est cependantmoins

favorable,et le défi qu'elle doit

relever

estcelui de la durabilité environnementale.

L'industrie

agro-alimentaire

bretonne, àpartir

d'une

spécialisation traditionnelleet

massive dansles

produits

de

premièretransformation, évolue vers

une

gamme

deproduits

alimentairesplus

élaborésà

la

fois

pour les

produits

d'origines

végétale

etanimale.

La

région

gagne desparts de

marché dansla

deuxièmetransformation.

Cetteorientation

estnette

depuis quelques années;

toutefois

les

changementsse

font

encorelentement,

en

particulier

dansI'industrie

laitière

et ne modifient

pasen

profondeur

lastructure de production du secteur, qui reste peu diversifiée et axée sur les produits de base.

Les

taux

devaleur

ajoutée dansle chiffre d'affaires

estplus faible qu'en

France,pour

laplupart

des sous branches desIAA.

Le

handicap deI'industrie

agro-alimentaire bretonneen

matière

de

performances économiques semblestructurel

et

il

s'est même

aggravé concernant laproductivité

apparente dutravail

et le taux de marge, malgré une croissance de la valeur ajoutée globale plus rapide en Bretagne qu'en France.L'examen

de

la

situation

de I'industrie

agro-alimentaire bretonneconduit à

un double constat .D'une

part, ce secteurfait

preuved'trn

dynamisme réel en se réorientantvers des produits plus élaborés et en augmentant ses parts de marché sur ceux-ci, mais cette

évolution récente ne touche pas encore une part suffisante du secteur pour se traduire dans

les

performances globalesde

celui-ci.

En

outre,

sa spécialisation defond n'est

pas enI

Rappelons que I'horticulture n'a pu être incluse dans l'étude de la demande , ce qui défavorise les Pays-Bas.

complète harmonie avec

l'évolution

des marchés porteurs nationaux.L'évolution

récentedes indicateurs

de

performanceen

matière

de

création

de valeur

de I'industrie

agro-alimentaire bretonne est moins favorable que

celle

des indicateurs nationaux. Ce secteurcontinue certes à embaucher, mais surtout dans I'abattage des animaux .

Les

fondamentaux

La place de

I'agriculture

dans la société post-industrielle est à un nouveau tournant.Le

contexte historique et économique des années 1990 est radicalementdiffrrent

de celuiqui

prévalait lors

dela

mise en place dela

Politique Agricole

Commune. Les Européenssont

pour

la

plupart

aiséset

bien nourris. Temps

libre et

préoccupations éthiques se renforcent avecla

croissance des revenus.La

demande de "nature" se développe. Dans ce nouveau contexte, un secteurmultifonctionel

commeI'agriculture,

secteur qui produit à lafois

des denrées de base et des produits de haute qualité et occupe la majorité du territoire,voit

son rôle dans la société renouvelé.En

dépit de

la

conjoncture récente,les

revenusmoyens

en

pays

industrialisés restent élevés et continuent d'augmenter. Cette situation a pour conséquence d'accroître la valeur économique du temps, de la santé et de lavie,

et plus spécifiquement, de stimuler lademande de qualité, de variété, de différence,

voire

d'éthique. Ces critères de qualité sontpour certains définis de manière absolue selon des bases objectives, pour d'autres, comme le bien-être animal et la biodiversité, ils émanent de préférences subjectives.

Le

progrès technique a pris unetelle

ampleurqu'il

peut exercer une réelle menacesur

l'occupation

de

I'espace

rural

et

sur

la

préservation

des

ressources naturelles.L'évolution

combinée des structures deproduction

agricolevers

la

spécialisation,et

destechniques

vers

I'intensification

de

I'usage

d'intrants industriels,

exerce

une

menacecroissante

sur

la

qualité de

I'environnementrural

et

donc sur les

ressourcesqui

enproviennent. Les changements techniques

qui

économisent la main d'oeuvre ont pour effetde

rendre clairsemée I'occupation de I'espacerural

et

parfoisde

compromettrela

survied'une société

rurale

animée.En

même temps,la

demande d'aménités procuréespar

lesqualités

esthétiqueset

récréativesd'un

espacerural

domestiqué s'est renforcéepour

lesraisons indiquées plus haut. Les politiques de développement

rural

et régional ne peuventplus être

seulementagricoles. Ces questions

sont

centralesdans

les

discussions surl'évolution de

la

nouvelle

PAC

en cours

dansle

cadrede

I'Agenda 2000,

la

nouvelle instrumentation de la réforme de 1992 n'ayant pas réellementpris

en compte les questions environnementales.L'internationalisation des questions agricoles, alimentaires et environnementales est

un

fait

depuisles

accordsde Manakech. Les

nouvelles règles imposéesaux

politiquesagricoles, douanières et intérieures,

vont

se faire de plus en plus prégnantes sur la marge demanæuvre

des Etats nationaux

en

ces matières.

Des

interactions nouvelles entre

lespolitiques

agricoles,

les

réglementations sanitaireset

phytosanitaireset

les

politiquesenvironnementales par le biais des échanges

vont

également prendre de I'ampleur au coursdes prochaines années.

L'adhésion

prochainede

plusieurspays

de

I'Europe de I'Est

àl'Union

Européenne pose un problèmeréel

àla

PAC.

L'entrée de paysà forts

potentiels agricoles rend improbable à terme le respect de certaines contraintes deI'OMC

et alourdirala

contribution des

actuels membresde I'Union.

L'élargissementrécent vers les

paysnordiques a renforcé le poids des objectifs liés à I'espace rural au détriment de ceux liés à

la promotion

des exportations. Les Etats Membres contributeurs nets au budget européen,comme

l'Allemagne

enparticulier,

expriment une(

fatigue

politique),

et

remettent en causele

financement communautaire dela

PAC.

Les exportations subventionnées serontles plus

directement menacéeslors de la

prochainenégociation

de I'OMC. Les

aides couplées aux productions sont également menacées à terme, car les critèresd'éligibilité

à laboîte verte seront vraisemblablement renforcés.

L'agriculture bretonne, comme d'ailleurs I'agriculture nationale,

sera

doncconfrontée

prochainement

à

une

ouverture commerciale accrue

sur les

marchésintemationaux

et

à

des

prix

des produits

basiquesqui

seront

moins

stabilisés

parI'intervention. Compte tenu de I'orientation de la région, ce n'est pas, sauf pour

le

lait

et Iaviande bovine, une totale

nouveauté puisqueles

productions hors

sol et les

légumes,fortement

représentésen

Bretagne, releventd'OCM plutôt

< molles >>au

sensoù

elles n'assurent pas une grande stabilité desprix.

Ces contraintes peuvent inciter à suivre une stratégie de modifications minimales en

donnant la

priorité

à des acquis. Les consommateurs, les agriculteurs, les contribuables et les usagers de I'espace rural méritent mieux, c'est à dire une politique régionale agricole etrurale

conçuede

manière cohérenteet

mobilisant

des instrumentsmieux ciblés

sur

les nouveaux objectifs.Enjeux et

contraintes sur

le modèle

agricole

et agro-alimentaire breton

Faceaux

trois

durabilités

(économique,politique

agricole

et

environnement) le modèle agricole breton est aujourd'hui fragilisé, tout en gardant des points forts. Les enjeuxprincipaux nous semblent être les suivants :

-

faut-il

se maintenir surle

sentier actuel dela

croissance et de la spécialisation enprolongeant les tendances passées ou

faut-il

favoriser le redéploiement ?-

vers quelle direction

orienterun

tel

redéploiement, comptetenu

des avantagescomparatifs régionaux ?

-

faut-il

maintenir

des

contraintes légères

et

des

noffnes

bassesen

matièred'environnement de façon à maintenir et renforcer la

compétitivité

?-

les

collectivités publiques

doivent-elles

participer

au

financement

de

ladépollution pour rendre les productions plus compétitives ?

-

les

collectivités doivent-elles concenher

leurs

moyens fînanciers

sur

lerenforcement de la compétitivité du coeur de I'appareil

productif

en place ou doivent-ellesprivilégier

les actions de prises de risque et dediversification

? - peuvent-elles faire les deux en même temps?- peuvent-elles renforcer leurs moyens d'action alors que I'essentiel des instruments sont déterminés au niveau national ou européen ?

Ces

différentes

options

sont

à

apprécier

dans

un

contexte

où

la

région

est confrontée à des risques internes et externes. Les premiers viennent, au delà des contraintesde

I'OMC,

dela

montéede

la

concuffence internationalequi

seraforte

surles

produitsbasiques, venant de pays

bien

dotés en ressources naturelles(USA,

Amériquedu

Sud) et capables de mobiliser les techniques disponibles. Les risques internes sont d'abord liés à latrès

forte

spécialisation qui rend la prospérité deI'agriculture

régionale sensible aux chocs économiques conjoncturels, fréquents sur les marchés des produits de base, ou àl'érosion

des débouchés.

Ils

sont aussiliés

aux conflits

d'usage des ressources naturelles commeI'eau ou l'espace,

qui

émergent dans certaines zones, et aux effets d'image négatifs pour larégion

dela

perception parle

public

de I'existence de nuisances environnementales, quipeuvent obérer son attractivité ou la promotion des produits de qualité.

Anticipations, stratégies

économiques

et

philosophie

de

I'action

publique

En ce qui concerne les produits standards, dont la technologie est arrivée à maturité,

toute économie ouverte (et c'est le cas d'une région comme celui

d'un petit

pays) tirera laplus

grande prospéritéd'une

spécialisation dansles

activités

où

résident ses avantagescomparatifs.

C'est

la

stratégiequi

permetd'atteindre

un

bon niveau

de

<< compétitivité-corîtv. Mais la

concurrence est très fortepour

les produits de base, etelle

le restera. Cesproduits sont exposés aux fluctuations de la demande internationale et des

prix,

ainsi qu'au risque de change,tout

au moins pour les marchés extérieurs à la zone Euro.Ils

sont aussi sensibles aux distorsions de concurrencequi

peuvent menacer cette compétitivité-coût. La PolitiqueAgricole

Commune peut engendrer de telles distorsions, comme elleI'a fait

dansle

passé pourl'alimentation

animale.

Les intérêts régionauxdoivent

êtrevigilants

sur cepoint,

dans les arbitrages nationaux ou européens, faits par les pouvoirs publics et par les organi sati ons profe s sionnel I es.La

politique

agricole peut

apporterune

< compétitivité-aidée)), en

assurant des débouchés garantis, desprix

favorables, voire des aides à la production. Cette stratégie, quia

été longtemps cellede

la

France en Europe en défendant une <politique

dynamique à I'exportation >>, est possible et même habile. Son problème estqu'elle

ne dure que le tempsdu

consensuspolitique qui la

valide.

Il

en est de

mêmepour

unepolitique

de

normes basses concernant, par exemple, I'environnement. Une telle stratégie trouve salimite

dans sa durabilité qui est limitée.La

stratégie basée surla

< compétitivité-valorisation > estla

seulequi

échappe en grande partie àl'érosion

des marges entre lesprix

et les coûts.Elle

consiste àcultiver

lepouvoir

de marché par la différenciation des produits par rapport à Ia concurrence, vers lesbiens

supérieurs

à

demande

en

expansion.

La

differenciation passe d'abord

parI'innovation,

qui bénéficie d'une protection temporaire par les brevets mais qui est soumiseà la

loi

du cycle du produit. Elle

passe aussipar les

marques commercialesdont

laprotection peut être durable mais dont les coûts de lancement et d'entretien

impliquent

lagrande dimension et,

pour

une région, sans doute des coopérations entre entreprises.Elle

passe encore par la

typicité

et I'attachement de I'image o,,à.

ladéfinition

duproduit

à sonorigine

régionale.La

protection des produits typiques peut également être durablepar

lebiais de

l'indication

géographique de provenance (IGP).Il

paraîtclair

que la troisième stratégie est la plus féconde pour fonder durablementla

prospérité

et

assurer

la

résilience

de

l'économie

régionale

face aux

évolutionséconomiques.

Elle

va bien au delà de la recherche de la valeur ajoutéequi

trouve salimite

dans

l'imitation par les

concurrents.Elle

est diffrcile et riche en esprit

d'entreprise,d'innovation

et d'organisation économique.Elle

ne peut se faire que dansla

durée. C'est,nous

semble-t-il, l'étape

quele

complexe agro-alimentaire breton ajuste

abordéet

qu'il

doit poursuivre.Les

pouvoirs

publics sont dans

leur

rôle,

lorsqu'ils facilitent

le

démarraged'industries naissantes qui comportent toujours un risque pour les entreprises individuelles.

Ils

sont

aussi dans

leur

domaine

en

fournissant

les

infrastructures

physiques,informationnelles

et

intellectuelles,

qui

soutiennent

I'innovation

et

I'organisationéconomique.

L'usage

des fonds publics est beaucoup plusdifficile

àjustifier,

sur un pland'efficacité

économique,pour

la

prise

en

chargedes

coûts

externes,en

particulier

environnementaux, des

activités

existantes anivéesà maturité. En effet

cetteprise

en charge publique peut alors contribuer à masquer les coûts totaux de la production et donnerles

mauvais signaux quant

aux

avantagescomparatifs dans

une

perspective

de développement durable.Celui-ci

exigela

prise en compte par les agents économiques descoûts vrais. Les

pouvoirs

publics doivent,

dansleur

action

économique,plutôt

queconforter I'existant,

(

semer des graines d'avenir >. Cela est beaucoup plusdifficile

et plus aléatoire.Scénarios, et réponses régionales

Deux

types de projectiondu

compte dela

bancheagricole

dela

Bretagneont

été réalisés.Le

premier type de scénario vise àcomparer

l'évolution

des comptesde

1996 à 2005 dans un régime où I'actuellePAC

est maintenue (scénario de baseI),

à celle résultantde

I'application

des propositions deI'Agenda

2000 (avec une variante optimiste, scénarioII,

et

une variante

pessimiste, scénarioIII).

Dansle

secondtype de

scénario,un

peufuturiste et

schématique,le

soutienglobal

àI'agriculture

en France serait maintenu maisréparti de façon

selon des critères differents

de

ceux

d'aujourd'hui

et

découplés desproductions.

La

valeur ajoutée globale nominale stagne ou même baisse àla

suite de la mise en æuvre de I'Agenda 2000, ce qui est dû à la baisse desprix

garantis. En centrantI'attention

sur deux

des indicateurs calculés,le

revenubrut

d'exploitation (RBE)

global en

valeur nominale et surle

RBE parUTA

en valeur conigée del'inflation,

on trouve les résultatssuivants:

il

apparaît quele RBE

global

nominal progresse danstous

les scénarios mais davantage dansla

varianteoptimiste

(II)

d'une répercussionpartielle

des baisses deprix

institutionnels à la suite deI'application

d'agenda 2000. Quant auRBE

en termes réels paractif

il

progresse de façon notable dans lestrois

scénarios, les deux scénarios de mise en æuvre deI'Agenda2000

encadrant celui de la projection tendancielle.Le

scénario futuriste correspond à la logique del'Agenda

2000 poussée à son termeet à celle

desCTE

dela

loi

d'orientation,

sans prétendres'y

identifier

complètement.Il

consiste à

répartir

I'enveloppe nationale du soutien enfonction d'une

clé régionale basée sur une combinaison des actifs agricoles, de la surface en prairies et du linéaire de haies.Il

montre que, dans une telle éventualité, la Bretagne continuerait de capter le même montant de soutien global que dans la situation actuelle des aides couplées aux productions.

Les programmes régionaux menés, dans le passé récent et en cours, nous paraissent dans I'ensemble reposer sur des fondements économiques sains.

Il

en est ainsi des actionsde

promotion

dela

qualité, dela

sécurité des aliments, dela

certification,

des aidesà

la recherche-développement dans les entreprises, de lapromotion

des exportationset

de lavalorisation

de

l'image

régionale.

Les

aides

visant

à

I'externalisation des coûts

detraitement nous semblent moins fondées à cause du risque d'encouragement à la croissance

d'activités

potentiellement polluantes sans apporter uneréelle incitation

aux changements de pratiques.Une série de suggestions sont formulées sous formes

d'initiatives

et de prograûrmespilotes pour la Bretagne. Elles s'articulent autour de quatre thèmes :

-

valorisation

des

produits

des

IAA par

la

promotion

de

la

recherche-développement, la mise au point de produits à image régionale et à vocation universelle, etla mise

en place

d'un

instrument financier

de

capital risque

pour

financer

des projets potentiellement rentables mais aventureux ;-

soutiensaux

nouvellesfilières

dansles

IAA

mais

aussi dansl'agriculture

;

lescandidates

possibles étant,

la

transformationde produits

végétaux,I'horticulture,

des programmes pilotesAOC,

des produits à label vert etI'agriculture

biologique, les réseaux de produits fermiers qui sont des éventuelles pépinières pour des produits à fortetypicité

;-

prograrnme

visant

à

une

amélioration

de

l'impact

de

I'agriculture

surI'environnement

comprenantun

moratoireà

la

croissance dansles

zonesen

excédentsstructurels

jusqu'à

amélioration

des indicateurs environnementaux,la

mise en place

de clausesd'éco-conditionnalité

liées aux aides dela PAC, la

mise en Guvreffictive

d'un

cahier

de

fertilisation

joignant I'incitation au contrôle,

et

l'établissementd'un

zonagecomplet de I'espace rural

afin

de minimiser lesconflits

d'usage dans les zones de contact ;- programme de mise en valeur de l'espace

rural

comprenant, entre autres, la remiseen état du

patrimoine architectural

et

paysagerde

I'espacerural

et

la

mise en

placeeffective

de I'accès aux aménités rurales par la mise en valeur des chemins ruraux commela

créationd'un

grand réseau régional de cheminsruraux

cyclables et ouverts aux autresamateurs

d'activités de

plein air. Le

potentieltouristique

d'un

tel

réseauparaît être

unvéritable gisement.

On peut

envisager une utopie régionaleoù

I'essentieldu

soutien passeraitpar

des

instruments

dérivés

des

Contrats

Territoriaux d'Exploitation, donnant

auxagriculteurs des compléments de revenus

tout

enévitant

les incitationsà I'intensification

contradictoires

à

la

préservation du patrimoine naturel.Les

aides seraient basées sur despoints verts attribuées en fonction de < trois bases > d'aménités rurales :

-

la tenue des sièges d'exploitation,-

la campagne et les champs-

les communs ruraux.Conclusion

Après avoir réussi dans le défi de la modernisation d'une agriculture traditionnelle, les agriculteurs bretons,

et

leurs partenaires desfilières,

sontaujourd'hui

faceà

celui

deprolonger

uneagriculture

industrielle modernepar

la

diversification

etla

recherche de laqualité

dans ses diverses dimensions,celle

desproduits et

celle de

I'espacerural.

Les ressources en hommesont

fait

leur preuve lors de la phase industrielle du développement,elles

sont à même de réaliserla

deuxième étape,celle du

développementqualitatif

et du développement durable.La

Bretagne peut ainsi devenir lefer

de lance de la mise en placedu

modèle

européend'agriculture

ou,

mieux

encore,ùt

modèle européende

I'espacerural.

000

1. OBJecflFS

ET GHAMP DE

L,ETUDE

L'objectif

de l'étude est de proposer une vue prospective surI'agriculture

bretonne.L'agriculture

est

I'un

des

secteurs

de

l'économie régionale.

Elle

contribue

audéveloppement économique

global

de

la

région.

Un

objectif

raisonnable

dudéveloppement régional est d'assurer

la

prospérité,le

bien-êtreet

la

qualité

devie

deI'ensemble de la population résidant en Bretagne. Compte tenu de l'importance relative

du

secteuragricole, I'enjeu

estd'évaluer

la

durabilité de

cettecontribution

face auxévolutions

fondamentalesen

cours.

Le

contexte général

est celui

d'une

sociétéindustrielle, arrivée

à

maturité,

confrontée

à

une nouvelle

étape

du

changementtechnologique et de plus en plus ouverte aux influences européennes et internationales.

Face

aux

évolutions

fondamentales,il

s'agit

d'éclairer les pouvoirs publics

surI'avenir

du modèle breton de développement agricole et agro-alimentaire qui est encore marquépar la

prépondérance desproduits

de baseet

le

niveau modestede

la

valeurajoutée.

Les

fondamentaux

à

prendre

en

compte sont

la

mondialisation

et

sesconséquences

en

termes d'échangeset

de

compétitivité, l'émergence

de

nouveaux modes devie

et de consommation, les pressions sur I'environnement.L'enjeu

essentielpour la région

est d'évaluer

la

compatibilité

du

modèlebreton

avecla

nécessité depromouvoir un développement durable.

L'agriculture participe

au

développementrégional,

directement

par

sa

proprecréation de valeur qui rémunère

I'emploi

agricole et, indirectement, par la valeur créée dans les activités économiques induites. En premier lieu,il

s'agit

des secteurs deI'agro-alimentaire et de l'agro-industrie. Le champ de l'étude porte donc principalement sur les

deux

secteurs

de

I'agriculture

et

des

IAA

qui

composent

le

<complexe

agro-alimentaire

)

(CAA).

Les liaisons avec les autres secteurs sont prises en compte àl'aide

d'un

tableau

des

échangesinterindustriels.

Partantd'un

constat des liaisons

de

cecomplexe

avec

le

restede

l'économie

bretonne,l'étude

proposeune

évaluation deseffets multiplicateurs induits par

le

secteuragricole.

L'ampleur de

ceseffets

induits potentiels est comparée à celle d'autres secteurs del'économie

régionale.De

plus, les effets induits de la croissance observée deI'agriculture

et desIAA

sur le développementrégional au cours de la période récente sont comparés à ceux d'autres secteurs.

L'agriculture fournit

des emplois, elle crée de la valeur et elle occupe l'espace.Elle

connaît une évolution structurelle séculaire sous I'influence des changements techniques

qui

la touchent directement et des effets indirects de la uoissance économique globale.Ce

secteur

d'activité

a

la

particularité

d'utiliser

la

terre,

de ne

pas

bénéficier d'économiesd'échelle

notables,et d'être

par suite

composé d'entreprises petites parrapport au marché.

Sonévolution structurelle mérite

un

examenapprofondi car

elleinflue

fortement sur la combinaison productive et donc sur les revenus des agriculteurs.Utilisatrice

par nature de terre et d'espace,I'agriculture

est au cæur dela

question du développementrural

et de la répartition de la population sur leterritoire. La

répartitionspatiale des productions agricoles dans la région fera donc

l'objet

d'un

examen attentif.Activité

économique également fondée sur des processus biologiques, I'agriculture esten

intenseinteraction

avecles

ressourceset

les

milieux

naturels.L'agriculture

aforgé les

paysagesqui

composent

notre

imaginaire

et

constituent

un

patrimoine considérable de valeur récréative.L'agriculture

est aussi consommatrice de ressourcesnaturelles et

la

formidable puissance de la technologie dontelle

disposeaujourd'hui

larend

capable demodifier

notablement lesmilieux

naturelsoù elle

opère. Cesmilieux

supportent et nourrissent des ressources renouvelables, comme

par

exempleI'eau,

quiont

une

valeur

d'usagedans d'autres

activités économiques productiveset

dans laconsommation humaine. Ces ressources

ont

aussi unevaleur

récréativeet

même unevaleur

d'existenceliée aux

questionsd'irréversibilité.

La

durabilité

environnementaledu

modèle breton

de

développementagricole

sera

donc

examinée

ainsi que

les déterminants économiques et institutionnels del'équilibre

observé à l'égard desmilieux

naturels.

Soumise à des changements structurels et confrontée à la nécessaire harmonie avec les ressources naturelles,

I'agriculture

reste avant tout un secteur marchand, confronté àla

logique

économique fondamentalequi

est de créer dela

valeur

pour rémunérer desemplois en

produisantdes biens

et

des

servicespour

des

consommateurs ultimes, prochesou

lointains.Elle

est doncliée à

la

logique des marchéset

à l'évolution

despolitiques

économiquesqui I'aident

à affronter ces marchés ouqui

la protègent de leursdysfonctionnements éventuels.

La

prospéritéd'une région,

ou d'un

secteurd'activité,

est fondée soit sur des avantages comparatifs fondamentaux, soit sur des soutiens et des

protections liées aux

politiques

économiques. Ces deux stratégies de spécialisation sontenvisageables

à

condition qu'elles

soient

viables

et

durables,

et

que

le

contexteéconomique

soit

stable.

La

spécialisationet

les

performancesdu

complexe

agro-alimentaire breton seront donc analysées sous ces deux angles d'observation.

L'histoire

montre quele

contexte économique est changeant.Les

entreprises, lesnations

et

les

régions,

qui

n'ont

pas

anticipé

les évolutions,

qui

ont

retardé

les ajustements et qui ont des spécialisations très marquées, ont connu des crises profondeslors

des

changementsrapides

de

I'environnement

économique.L'anticipation

et

laprospective

sontpar ailleurs

un

exercicedifficile et

I'on

ne

peut

s'y

livrer

qu'avec prudence et modestie. Cet exercice, toujours délicat, est d'autant pluspérilleux

que lesconditions de délai de la présente étude ont conduit à fonder les analyses principalement

sur une

élaboration

de

l'information

disponible

et,

pour une faible part, sur

des recherches spécifiques approfondies. On examinera néanmoins les tendances profondesqui,

à

un

horizon incertain

mais

proche,

semblentdevoir

affecter

l'environnementéconomique de

I'agriculture

bretonne. L'ouverture accrue des échanges extérieurs et, enparticulier, de

produits agricoles

est

déjà

en

cours

et

continuera

de s'affirmer.

Lapoursuite

dela

construction européenne va peser surla

Politique Agricole

Commune.La

reprise et la poursuite dela

croissance économique,l'évolution

des modes devie

etde

consommation,

I'accélération des

changementstechniques,

vont

exercer

leurinfluence

surI'interface

entreI'agriculture,

ses clients consommateurs etle

reste de lasociété. L'importance

relative du

complexe agro-alimentaireen

Bretagneconduit

à souligner la portée de ces évolutions pour l'économie régionale dans son ensemble.2.

Le

coMPLEXE

AGRo-ALIMENTAIRE BREToN

:

ETAT

DEs

LIEUX

21.Le complexe agro-alimentaire dans l'économie

bretonne

21'1. La place du complexe

agro-alimentaire (CAA)

est nettement plus

marquée

en Bretagne que dans d'autres ensembles économiques

La

Bretagne

est

nettementplus agricole

et

agro-alimentaire

que

la

moyennefrançaise

et

que

desrégions

ou

nations considérées comme des grandes puissancesagricoles.

En

France,elle

partage cette caractéristique avecla

Basse-Normandie et lesPays-de-la-Loire,

mais

elle

resteplus

spécialiséeen

agricultureet

dansles

industries agroalimentaires que ces régions.Par comparaison avec

la

France, le Danemark ou les Pays-Bas,le

complexeagro-alimentaire occupe en Bretagne une place presque deux fois plus élevée dans le produit intérieur brut. La place du secteur tertiaire

y

est comparable à cellequ'il

occupe dans les autres zones,c'est

le reste des industriesqui

y

est plusfaible

en proportion.Le

secteur des services est également très important, en termesrelatifs,

aux Pays-Bas maisil

estsûrement

d'une

autre

composition

en terme

de

valeur

ajoutée

au

vu

des

écartsimportants de

PIB

par habitant entre ce pays et la Bretagne.Le

retard de notre région à cet égard est important.Tableau 2.l.1

Part du complexe agro-alimentaire dans le PIB : Bretagne, France, Pays Bas, Danemark en 1gg4

Source : INSEE et OCDE ; (l) le CAA conrprend I'agriailhre et les IAA

J