D. Méda

Je voudrais en premier lieu remercier François Hubault de son invitation et de cette occasion qui nous est donnée d’approfondir le dialogue entre nos disciplines et nos points de vue. Autour d’une question jamais tranchée, qui est celle de la définition du travail et de sa place dans les identités individuelles et collectives. Cela me permet, et c’est ainsi que j’avais compris l’invitation de François, de revenir sur mes premiers travaux, toujours en cours, qui partaient d’un étonnement : étonnement par rapport à un discours, très partagé, qui fait du travail la source quasi exclusive d’identité, individuelle ou collective, la seule vraie activité humaine, la principale instance de socialisation.

Travail et identité

Dans quelle mesure le travail constitue-t-il l’élément principal de l’identité des personnes ? Marx est un des premiers a avoir répondu de façon radicale à cette question : l’essence de l’homme, générique et individuel, est le travail : « l’histoire dite universelle n’est rien d’autre

que la génération de l’homme par le travail humain, rien d’autre que le devenir de la nature pour l’homme ». S’il en est ainsi, c’est, d’une part, parce que le travail manifeste au plus haut

point la vocation de l’homme, qui consiste à détruire (Vernichten) le naturel pour mettre de l’humain à la place, et, d’autre part, parce qu’il permet à chacun d’exprimer ce qu’il a à la fois de plus intime et de plus universel : « supposons que nous produisions comme des êtres

humains : chacun de nous s’affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l’autre. 1. Dans ma production, je réaliserais mon individualité, ma particularité ; j’éprouverais, en travaillant, la jouissance d’une manifestation individuelle de ma vie, et dans la contemplation de l’objet, j’aurais la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance réelle, concrètement saisissable et échappant à tout doute (…) 3. J’aurais conscience de servir de médiateur entre toi et le genre humain, d’être reconnu et ressenti par toi comme un complément à ton propre être et comme une partie nécessaire de toi-même, d’être accepté dans ton esprit comme dans ton amour (…)»1 (c’est moi qui souligne).

1

Marx, Notes de lecture, in Economie et Philosophie, Œuvres, Economie, tome II, § 17, « le travail lucratif », page 27

Comme on le voit dans ce texte extraordinaire, dont le soubassement philosophique est directement inspiré de Hegel, le travail se confond en quelque sorte avec l’activité humaine : la seule activité humaine vraiment humaine est le travail et le travail est la seule véritable activité vraiment humaine. Le travail épuise la notion. Il est à la fois, de manière universelle, la matrice de l’activité humaine, ET permet l’expression de l’individualité. Il est le constituant principal, voire exclusif, de l’identité, identité individuelle, identité sociale.

Le Traité de sociologie du travail de Friedmann et Naville (Friedmann, Naville, 1961) est plus prudent : après avoir rappelé qu’ «il (le travail) mérite d’être considéré comme un trait

spécifique de l’espèce humaine. L’homme est un animal social (…) essentiellement occupé de travail », Friedmann s’interroge : « ne faut-il pas, à l’encontre de la plupart des philosophies du travail, se garder de désigner sous ce nom toute espèce d’action et soigneusement distinguer le travail de l’activité humaine en général ? ». La réponse est positive : le travail se

distingue des autres activités humaines par le fait qu’il est une contrainte. Mais le Traité n’abordera pas ces autres activités humaines ou ces autres sphères d’appartenance, qui pourraient elles aussi prétendre structurer l’identité. Même « indifférence » de la part de Renaud Sainsaulieu (1977) dans son ouvrage intitulé « L’identité au travail ». Il s’agit bien d’analyser, là aussi à partir d’une matrice hégeliano-kojevienne, la manière dont l’identité se constitue dans le travail et autour de lui.

Dubar, dans ses différents travaux sur l’identité, semble plus prudent : si « l’identité n’est

autre que le résultat, à la fois stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et structurel, des divers processus de socialisation qui, conjointement, construisent les individus et définissent les institutions »2 (Dubar, 1991), « parler de formes

identitaires dans le champ professionnel ne signifie en aucune manière réduire la question de l’identité à celles des catégories pertinentes d’identification dans la sphère du travail, de l’emploi et de la formation. A l’évidence, la notion d’identité est transversale à toutes les sciences humaines et son usage reste problématique à l’intérieur de chacune des disciplines concernées » (Dubar, 1992). Il n’en reste pas moins que dans son ouvrage sur la socialisation

comme dans La Crise des identités, les différentes institutions traditionnellement considérées comme des instances de socialisation et des vecteurs d’identité (le travail, la famille, la religion, le loisir…) sont traitées séparément les unes des autres, comme si chacune venait

2

apporter, à un moment du cycle de vie, sa couche de socialisation et n’entrait pas en concurrence ou au moins en interaction avec les autres.

Je voudrais, à ce moment de mon développement, proposer deux hypothèses. La première est que notre sociologie du travail française a construit sa définition et en quelque sorte son modèle du travail à partir de la possibilité du manque de celui-ci, ce qui explique sans doute qu’il soit ainsi paré de toutes les qualités. On se souvient des analyses de Lazarsfeld, Zeisel et Jahoda en 1931 sur la ville de Marienthal, à l’époque minée par le chômage. Marienthal, petite bourgade autrichienne minée par la fermeture de l’usine en 1930, devient presque une ville fantôme : ayant perdu leur travail, les citoyens de Marienthal ont perdu en fait beaucoup plus que leurs revenus. Ils ont perdu leur estime de soi, leur capacité à faire des projets, leurs collègues, leurs relations sociales. Non seulement les familles ont considérablement réduit leurs besoins et ne se procurent plus désormais que le strict minimum, mais surtout, la participation à d’autres activités (les fêtes, l’activité politique, syndicale…) s’est estompé et les individus sont devenus incapables de se projeter dans l’avenir. Le chapitre sur le temps est particulièrement fort : « déliés de leur travail, écrivent les auteurs, sans contact avec le

monde extérieur, les travailleurs ont perdu toute possibilité matérielle et psychologique d’utiliser ce temps (…) La forme d’utilisation la plus fréquente du temps chez les hommes est « ne rien faire » »3. D’une manière générale, écrivent les auteurs « le temps perd son rôle de

structuration de la vie quotidienne ». Si lorsque l’on perd le travail, on perd tout cela, c’est

donc que le travail est beaucoup plus qu’une source de revenus.

Marie Jahoda écrira en 1984, dans un article intitulé « Braucht der Mensch die Arbeit ? »4, que le travail, outre sa fonction manifeste (apporter un revenu), remplit cinq fonctions indispensables : « il impose une structure temporelle de la vie ; il crée des contacts sociaux en

dehors de la famille ; il donne des buts dépassant les visées propres ; il définit l’identité sociale et il force à l’action ». Il me semble que l’on peut affirmer non seulement que cette

définition du travail est directement inspirée des analyses de l’auteur sur les effets du manque de travail, mais aussi que « Les chômeurs de Marienthal » a servi consciemment ou inconsciemment de modèle aux recherches sociologiques qui se développeront à partir des années soixante dix autour de la question de la valeur travail ou plutôt de l’importance que

3

p 110 4

L’homme a-t-il besoin de travail ?, Jahoda, 1984 in Niess F., Leben wir zum arbeiten ? Die Arbeitswelt im Umbruch, Koln, 1984

représente le travail dans la vie des personnes. Il s’agit en effet, pour mesurer l’importance du travail dans l’identité des personnes et dans la vie quotidienne, d’analyser le devenir des salariés et des communautés privées de travail. Puisque, lorsque le travail manque, les communautés se délitent, les liens se distendent, les hommes et les femmes se retrouvent désoeuvrés au sens propre, c’est bien que le travail est l’activité princeps, celle qui définit l’identité individuelle et collective au plus haut point.

Ma deuxième hypothèse, c’est que si l’on s’est peu intéressé aux interactions, voire à la concurrence entre différentes instances de socialisation, différents lieux et espaces d’appartenance, c’est parce que les principaux porteurs de ces questions, les femmes, n’étaient pas encore visibles. Pour ne prendre que la cas des interactions entre travail et famille, de deux choses l’une : ou bien les théories considèrent que la famille est l’instance de socialisation primaire qui est ensuite entièrement remplacée par le travail : une première couche est apportée par la famille et l’école et le travail ajoutera ses propres déterminations. Ou, pire encore, on considère qu’en sus de cette première distinction, socialisation primaire et secondaire, chaque sexe se spécialise dans l’une ou l’autre de ces fonctions, de ces activités. On trouve la matrice de cette théorie chez Hegel, par exemple dans les Principes de la philosophie du droit, où il est écrit : « à côté de la famille, la corporation constitue la seconde

racine éthique de l’Etat, celle qui est implantée dans la société civile », après avoir précisé que « l’homme a sa vie substantielle effective dans l’Etat, dans la science et choses semblables, par suite dans la lutte et dans le travail qui le mettent aux prises avec le monde extérieur et avec lui-même. C’est dans la famille que la femme trouve sa destination substantielle et c’est la piété qui constitue pour elle le sentiment de la vie éthique ». Ici les

faits sont donc simples : la famille est la première instance de socialisation. Elle est pour la femme à la fois principale instance de socialisation, communauté d’appartenance, source principale d’identité et activité essentielle cependant que chez l’homme, le travail et le service de l’Etat lui succède. …

De même dans la sociologie du travail, la famille apparaît comme l’instance de socialisation primaire, la première communauté d’appartenance, qui est ensuite relayée en quelque sorte par le travail, sans que le fait de savoir ce qu’il en est exactement des hommes et des femmes dans cette aventure soit précisé. La famille n’apparaît pas, au moment de la socialisation par le travail, au moment de le sujet est confronté au travail (comme ce que nous racontent Dubar et Sainsaulieu par exemple) , comme une communauté d’appartenance, ne source d’identité,

une activité exigeant du temps, de l’attention et des soins qui pourraient entrer en concurrence ou a moins en interaction avec le travail. Il en va d’ailleurs de même pour la sociologie de la famille qui s’intéresse aux effets primaires et secondaires de la famille tout au long de la vie de ses membres, sans vraiment s’interroger sur les interactions avec le travail : témoin De Singly, conscient de cette autolimitation des différentes sous spécialités qui écrit : « la famille est au centre de l’identité individualisée ».

Voilà donc ce qui m’intéresse : non pas la manière dont le travail, la famille, le loisir chacun en ce qui le concerne et de façon presque autonome participe à la construction des identités individuelles et collectives mais la façon dont ces domaines (ce sont à la fois des communautés d’appartenance, des sources d’identité individuelle et de lien social, des activités chronophages) entrent en concurrence, sont en compétition et déclenchent, chez les sujets, des stratégies de résistance ou de composition.

Pour en finir avec cet exposé des motifs et me situer clairement, je dirais aussi que les présupposés d’un Dejours pour lesquels l’individu ne peut choisir qu’entre deux sphères de réalisation : le Travail et l’Amour5 me semblent peu généralisables ou accessibles à l’ensemble des disciplines, sauf à avoir des définitions extrêmement extensives des deux concepts. Je préfère quant à moi partir du concept le plus large d’activité humaine et, dans la suite d’Aristote, Arendt ou Habermas, accepter l’idée que ce genre se subdivise en espèces dont les finalités sont radicalement différentes : les activités productives (le travail) qui visent à la fois à produire et à obtenir une rémunération et dans lesquelles bien sûr le sujet peut mettre autant de lui-même qu’il le souhaite, se transformer, transformer le monde…Les activités familiales, amoureuses, amicales, qui elles-mêmes supposent autant de subdivisions mais dont la logique est clairement sans rapport avec celles du travail : la communauté famille et les relations instaurées entres es membres diffèrent radicalement des relations établies entre des travailleurs ou des travailleurs et leur patron, l’activité n’est pas contrainte de la même manière, elle ne poursuit pas les mêmes visées…Les activités politiques, et enfin les activités de libre développement personnel. Dans cet ensemble, le travail ne tient pas toute la place et n’a pas à la tenir. Il doit laisser se développer les autres activités également nécessaires au bien-être ou à l’identité individuel et social. Il entre en conflit avec elles à la fois du point de

5

Dejours écrit : « l’identité ne peut pas se construire uniquement sur l’espace privé. La sphère de l’amour, elle-même, ne peut suffire. Aucun être humain ne peut jouer entièrement son identité dans le champ de l’économie érotique, car c’est se placer là dans une situation extrêmement périlleuse »

vue de la satisfaction ou de l’insatisfaction que ces différentes activités procurent, de leurs avantages et inconvénients, du temps qu’elles consomment….

L’avenir d’une illusion

L’«invention du travail », qui signifie tout à la fois que l’article défini peut enfin être utilisé (Le travail), que la catégorie trouve son unité et le concept sa compréhension, s’est selon moi opérée au cours du 18ème et du 19ème siècle, en trois temps, trois époques, chacune venant ajouter une couche de signification supplémentaire, sans jamais se substituer aux précédentes.

* Le 18ème siècle est clairement celui où le terme de travail trouve son unité. Et il importe considérablement de comprendre sous quelle forme cela advient : il va être possible de dire « le » travail à partir du moment où un certain nombre d’activités qui n’étaient pas liées jusque là, qui étaient régies par des logiques irréductiblement diversifiées, vont devenir suffisamment homogènes pour pouvoir être rassemblées sous un seul terme. A bien lire Smith, et ses contemporains ou ses disciples, le travail est précisément avant tout une unité de mesure, un cadre d’homogéneisation des efforts, un instrument permettant de rendre les différentes marchandises comparables. Son essence, c’est le temps. La notion de travail trouve son unité, mais au prix du contenu concret des activités qu’il recouvre : le travail est construit, instrumental, abstrait. Et il est aussi marchand et détachable de la personne. Instrument de la comparabilité de toute chose, le travail devient en même temps, dans la philosophie smithienne, le fondement et le ciment de l’ordre et du lien social : dans une société qui doit être tout entière tendue vers la recherche de l’abondance, le rapport qui lie les individus est fondamentalement celui de la contribution des individus à la production, et de leur rétribution, dont le travail est la mesure.

La double dimension de ce travail qui s’invente ne doit pas être négligée : détachable, abstrait et marchand, le travail devient en même temps la clef de l’autonomie des individus. Par mon travail, non seulement je peux obtenir les moyens de vivre, mais mon travail, ma faculté d’améliorer l’existant est le fondement de ma capacité à m’approprier celle-ci, comme le souligne Locke : « Le travail, qui est mien, mettant ces choses hors de l’état commun où elles étaient, les a fixées et me les a appropriées »6. Le travail apparaît comme cette énergie, propriété de l’individu, qui permet de rendre différent, d’accommoder en quelque sorte le

donné à l’état de nature et de le mettre sous la forme de l’usage pour autrui. C’est cette capacité à sortir de l’état naturel, à améliorer, cette capacité qui appartient à chacun d’entre nous et qui s’exerce sur autre chose, qui peut s’exercer spontanément ou être échangée contre un salaire, qui fonde la possibilité pour les individus de sortir de la relation de servage, leur capacité à exister par eux-mêmes.

Cette « révolution », dont on a peine à démêler les différentes dimensions, qui à la fois rend possible l’émancipation de ceux qui travaillent, invente le travail comme le fondement de l’ordre social et marque le début d’une course à l’augmentation indéfinie de la production et de la richesse, d’ou vient-elle, pourquoi s’est-elle produite ? Max Weber a mis en évidence le formidable changement de mentalités qui s’est opéré au cours de plusieurs siècles pour aboutir à une promotion inédite de l’enrichissement individuel et collectif, soudainement érigé en objectif suprême des communautés humaines, et dés lors pour légitimer de la façon la plus extraordinaire qui soit l’enrégimentement de la population toute entière dans le travail. Cette révolution n’aurait pu exister, explique Weber, sans la conversion des mentalités qui s’est opérée à cette époque grâce à la réinterprétation des textes bibliques et qui consiste principalement en une valorisation des activités terrestres. Il est devenu légitime, à un moment, d’aménager rationnellement le monde, non pas parce que ce comportement entraînerait une récompense dans l’au-delà mais bien plutôt parce qu’il manifeste en lui-même le signe de l’élection. C’est ainsi que la condamnation qui pesait depuis des siècles sur la volonté d’enrichissement, l’investissement dans l’ici-bas, s’est retrouvée promue comme activité fondamentale et que s’est produit « ce bouleversement stupéfiant de l’ordre moral et idéologique » qui a entraîné « une large approbation de la volonté d’enrichissement ».7

Sans doute faut-il aller encore plus loin et prendre la mesure complète des bouleversements intervenus dans la représentation du monde en quelques siècles : fin des communautés naturelles, disparition des principes qui ordonnaient auparavant le monde et les communautés humaines, risques de remise en cause perpétuelle de l’ordre social, nécessité de trouver de nouvelles modalités d’inscription des individus dans des règles. Le travail a ceci d’extraordinaire qu’il permet à la fois l’émancipation et l’enrichissement individuel en augmentant immédiatement la richesse collective. Sur le travail, peut être fondé un ordre social quasi naturel et intangible, qui détermine les positions des individus dans la société à

6

Traité du gouvernement civil, chapitre 5, p 162-167, GF Flammarion 7

partir de leur contribution objective à la production, un ordre qui ne peut être remis en cause, contrairement à celui qui pourrait naître de la politique. Le travail et l’économie comme solution infiniment plus avantageuse que la politique pour « tenir » des individus que rien d’autre ne pourrait tenir ensemble de manière aussi forte ? Défini comme « ce qui produit de la richesse », le travail est apparemment une solution à des problèmes bien plus larges.

Néanmoins, nous ne devons pas raisonner comme si le 18ème avait opéré une découpe et une réduction par rapport à un concept beaucoup plus large de travail qui aurait existé auparavant (il y aurait eu avant, un concept élargi de travail, entendu comme « l’oeuvre de l’homme », que l’économicisme du 18ème siècle aurait mutilé en réduisant le travail à son aspect abstrait, marchand et détachable) : l’unicité de la notion et ses attributs (abstrait, quantifié et détachable) sont apparus en même temps. Par ailleurs, même si au 18ème siècle le travail devient le fondement de l’ordre social (notamment parce que l’ordre qu’il détermine, fondé sur les lois d’airain de la contribution et de la rétribution semble suffisamment « naturel » et non arbitraire pour ne pas être sans cesse remis en cause), l’activité de travail elle-même n’est en aucune manière valorisée, glorifiée. Le travail reste chez Smith et ses contemporains synonyme de peine, d’effort, de sacrifice, comme Marx le reprochera plus tard à Smith. Le 18ème voit donc l’invention du concept de travail comme « ce qui produit de la richesse » ou, en termes plus modernes, comme « facteur de production ».

* Il en va différemment au début du 19ème siècle, où tous les textes, notamment allemands et français, politiques et philosophiques, se font au même moment, dans les vingt premières années du 19ème siècle, l’écho d’une même transformation : le travail n’est plus seulement une peine, un sacrifice, une dépense, une « désutilité », mais d’abord une « liberté créatrice », celle par laquelle l’homme va transformer le monde dans lequel il se trouve, l’aménager, le domestiquer, le rendre habitable tout en y imprimant sa marque. C’est exactement à ce schème que nous renvoie aujourd’hui toute une partie des penseurs sur le travail, lorsqu’ils indiquent que le travail serait, de toute éternité, l’opposition volontaire à la nature, au donné. Cette conception est pourtant parfaitement datée : c’est le 19ème siècle, avec sa philosophie de l’histoire, sa valorisation du progrès et du mouvement, qui en est indéniablement l’inventeur.

Dés les années 1920, Hegel écrit que « l’Esprit est dans le travail de sa propre transformation ». C’est aussi à Hegel que nous devons la théorisation de l’histoire divine et humaine comme un processus, avec un début et une fin, un développement chargé de sens et

surtout comme celle d’un anéantissement de la nature. Goethe le dira en d’autres termes : la tâche qui incombe à l’homme est d’anéantir perpétuellement et sans relâche le naturel pour mettre de l’humain, du spirituel à la place. Mais personne plus que Marx ne reconnaîtra le travail comme l’activité proprement humaine : toute activité vraiment humaine s’appelle travail et le travail est la seule activité vraiment humaine, celle par laquelle l’homme se distingue définitivement de l’animal. L’homme ou le pouvoir du négatif en acte. Le travail, c’est l’essence de l’homme, et les penseurs politiques du 19ème siècle ne cesseront de se convertir à cette manière de voir les choses.

Néanmoins, entre Hegel et Marx, une différence essentielle importe : quoiqu’on ait dit de la fameuse dialectique du maître et de l’esclave et du fait qu’elle mettrait à la place ultime le travail, tout montre que chez Hegel, considéré ici comme éminent représentant de la philosophie de la première moitié du 19ème siècle, le travail n’est qu’une des multiples manières de mettre le monde en valeur, d’assurer cette tâche de spiritualisation de la nature et d’anéantissement du naturel. Mettre le monde en valeur, le spiritualiser, approfondir le développement, c’est certes travailler, mais c’est aussi faire des oeuvres d’art, inventer des institutions politiques, approfondir les modalités de la liberté individuelle et des formes de la vie sociale, et cela concerne toutes les sphères de la vie et de la connaissance : la religion, la science, la philosophie, l’art, les institutions politiques, l’éducation. Ce processus pluriel, Hegel ne l’appelle pas travail mais Bildung (formation, approfondissement, développement) et le travail n’en est qu’un mode. Marx va réduire cette pluralité et n’élire, parmi toutes ces activités, qu’une et une seule manière de faire advenir l’humain : le travail, dans sa forme la plus industrielle, la production. Le concept de travail est ainsi tout à la fois considérablement étendu (car presque toutes les activités humaines peuvent être considérées dans certaines conditions, comme du travail) et réduit, dans la mesure où son modèle concret est le travail industriel de transformation de la matière et de la nature sous la forme de la production.

Le travail devient parallèlement synonyme d'oeuvre : dans l'objet que je fabrique, je mets quelque chose de moi-même, je m'exprime par son intermédiaire ; il est simultanément oeuvre collective (en m'exprimant, je livre en même temps une image de moi-même aux autres). Comme l'indique Marx, lorsque le travail ne sera plus aliéné et lorsque nous produirons de manière libre, alors nous n'aurons plus besoin du medium de l'argent, et les biens ou services que nous produirons nous dévoilerons les uns aux autres tels qu'en nous-mêmes : "supposons, écrit Marx, que nous produisions comme des êtres humains (...) Nos productions seraient

autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre"8. Il y a là une indication très importante sur la société imaginée par le 19ème siècle et en particulier par Marx : la production et par conséquent le travail sont rêvés comme le lieu central où s'opère l'alchimie du lien social dans une philosophie de l'inter-expression et de la reconnaissance. Marx réussit à faire la synthèse de l'économie politique anglaise et de la philosophie allemande de l'expression, et s'inscrit dans une philosophie de l'humanisation : ce n'est plus seulement l'abondance matérielle que poursuit l'humanité, mais l'humanisation, la civilisation du monde, et cela s’opère principalement par le travail. Dés lors, on peut sans doute soutenir que sur la sphère de la production se sont fixées soudainement toutes les attentes et toutes les énergies utopiques : d'elle viendra non seulement l'amélioration des conditions de vie matérielles mais aussi la pleine réalisation de soi et de la société.

Cependant, Marx demeure cohérent : il sait fort bien que le travail n'est pas encore cette liberté créatrice ou du moins qu'il ne l'est encore qu'en soi. Il ne deviendra tel, premier besoin vital, que lorsque nous produirons librement, c'est à dire lorsque le salariat aura été aboli et que l'abondance atteinte. Alors, le travail ne sera plus peine, souffrance ou sacrifice, mais pure réalisation de soi, pleine puissance d'expression ; alors seulement, il n'y aura plus de différence entre travail et loisir.

* La troisième étape a été théorisée dans le discours social-démocrate allemand de la fin du 19ème siècle9, qui consiste à récupérer l'héritage socialiste (la croyance dans le caractère en soi épanouissant du travail et dans la nécessaire poursuite de l'abondance) en transformant profondément son enseignement. Au lieu de supprimer le rapport salarial, le discours et la pratiques social-démocrates vont au contraire faire du salaire le canal par où se répandront les richesses et par le biais duquel un ordre social plus juste (fondé sur le travail et les capacités) et véritablement collectif (les "producteurs associés") se mettra progressivement en place. Dés lors, l'Etat se voit confier une double tâche : être le garant de la croissance et promouvoir le plein emploi, c'est à dire donner la possibilité à tous d'avoir accès aux richesses ainsi continûment produites.

8

Marx, Notes de lecture, in Economie et philosophie, Œuvres, Economie, tome II, Gallimard, 1979, p. 22. Voir aussi Principes d’une critique de l’économie politique, Œuvres, Economie, op .cit. et Ebauche d’une critique de l’économie politique, in Œuvre,Economie, op. cit

9

Mais la contradiction par rapport à la pensée de Marx est complète car le discours social démocrate soutient que le travail va devenir épanouissant alors même que c'est d’abord par le biais de l’augmentation des salaires et de la consommation que le travail devient essentiel et central. Comme l'écrit Habermas, "le citoyen est dédommagé pour la pénibilité qui reste, quoi qu'il en soit, attachée au statut de salarié, même s'il est plus confortable ; il est dédommagé par des droits dans son rôle d'usager des bureaucraties mises en place par l'Etat-providence, et par du pouvoir d'achat, dans son rôle de consommateur de marchandises. Le levier permettant de pacifier l'antagonisme de classes reste donc la neutralisation de la matière à conflit que continue de receler le travail salarié"10.

Autrement dit, la social-démocratie qui, entendue dans ce sens, nous inspire encore, se fonde sur une profonde contradiction, dans la mesure où elle pense le travail à la fois comme la modalité essentielle de l'épanouissement humain, individuel et collectif, mais sans plus se donner les moyens d'en faire une oeuvre (car le travail reste hétéronome, exercé en vue d'autre chose) et surtout pas une oeuvre collective où le travail serait le lieu d'une véritable coopération. Elle opère de ce fait une confusion majeure entre les deux conceptions du travail que la pensée socialiste antérieure avait toujours pris soin de distinguer : le travail réel, aliéné et dont la lutte politique doit réduire le temps qui y est consacré, et le travail libéré, qui deviendra un jour le premier besoin vital.

Cet assemblage non retraité explique selon moi la confusion qui entoure la question de la définition du travail et dés lors également, celle de sa contribution à l’identité individuelle et collective.

La place du travail dans l’identité des personnes en emploi

Peu d’enquêtes ont été consacrées à l’analyse des interactions entre les différentes dimensions de l’identité. D’où le très grand intérêt de l’enquête « Histoire de Vie / Construction des

Identités» réalisée au printemps 2003 par l’INSEE et de nombreux partenaires (INED,

DARES, DREES, DEP ministère de la culture, INSERM, Délégation Interministérielle à la Ville). L’enquête, outre des variables permettant de définir la situation objective des individus comporte une partie consacrée à l’identité professionnelle, certaines questions étant posées à

10

l’ensemble de la population, d’autres aux seuls actifs occupés. Ces dernières concernent principalement la satisfaction au travail, l’importance accordée au travail, la conciliation famille/travail, les éléments de leur travail que les salariés voudraient changer ou garder. L’enquête « Histoire de Vie- Construction des Identités » permet, pour la première fois, de mieux comprendre la place qu’occupe le travail dans les identités et la manière dont les différentes activités s’articulent, se composent ou au contraire ne se composent pas, selon le sexe, la structure familiale, la position professionnelle ou l’origine des personnes.

Au cours de l’enquête « Histoire de Vie », on demande aux personnes, au terme d’un entretien qui aborde chacun des grands domaines de leur vie (situation familiale, nationalité, généalogie, parents, lieux, politique, religion, emploi, loisirs, santé, relations avec les autres) : « parmi les thèmes que nous venons d’aborder, quels sont les trois qui vous correspondent le

mieux ? » et si la personne ne comprend pas bien la question : « quels sont les trois qui permettent de dire qui vous êtes ? ». Trois réponses peuvent être données, et il est précisé que

l’on tiendra compte de l’ordre des réponses. Suit une liste de 9 thèmes, le 10ème permettant à la personne d’indiquer qu’elle ne se reconnaît dans aucun de ceux qui a été présenté.

Le premier constat (tableau 1) est la place relativement modeste accordée au travail par l’ensemble des répondants, au regard notamment de la place accordée à la famille (Garner, Méda, Senik, 2004). Près de 60% des personnes interrogées ne font pas figurer le travail au sein des trois thèmes choisis. Si l’on ne considère que le premier choix11, 76% des personnes choisissent comme premier thème « votre famille » contre 7% « votre métier, votre situation

professionnelle, vos études ».

Tableau 1 . L’identification prédominante à la famille

% des personnes ayant cité au moins une fois le thème

Votre famille 86,7

Votre métier, votre situation professionnelle, vos études 40,8

Vos amis 36,0

11

Il faut prendre en compte le fait, d’une part, que « votre famille » était le premier motif de la liste proposée aux répondants, ce qui a pu influencer leur choix, et, d’autre part, que l’enquêteur n’a peut-être pas systématiquement indiqué que l’ordre importait.

Une passion ou une activité de loisirs 28,5

Les lieux auxquels vous êtes attachés 28,3

Vos origines géographiques 9,0

Un problème de santé, un handicap 7,6

Vos opinions politiques ou religieuses ou vos engagements 5,4

Votre physique ou votre apparence 5,1

Note : 3 thèmes pouvaient être choisis.

Le fait d’être en emploi ou de faire des études est déterminant dans le choix de l’item « votre métier, votre situation professionnelle, vos études ». Les actifs occupés et les étudiants sont deux fois plus nombreux que les retraités, les chômeurs, les personnes au foyer et les autres inactifs à donner cette réponse dans l’un de leur trois premiers choix (tableau 2). La famille reste néanmoins plus fréquemment choisie que le travail dans tous les cas.

Tableau 2. Identité et statut

Cité dans l’un des trois choix, en % métier famille

Actifs 54 87 Chômeurs 28 81 Etudiants 55 84 Retraités 23 85 Retirés 28 85 Foyer 10 92 Autres inactifs 16 72 Total 40 86

Toutes choses égales par ailleurs, on a plus de probabilité d’appartenir aux 7% de personnes qui citent le travail en premier et considèrent donc que c’est leur métier ou leur situation professionnelle qui les définit le mieux si l’on est actif, si l’on appartient à la catégorie « cadres et professions intellectuelles supérieures» ou « indépendant » et si l’on est sans jeunes enfants. Deux éléments semblent donc essentiels à ce que l’on pourrait appeler une « identité par le travail » forte : appartenir aux catégories socio-professionnelles les plus

élevées et ne pas avoir de « charge » de famille. Le fait d’avoir de jeunes enfants continue d’accroître la probabilité de ne pas citer le travail comme constitutif de son identité même au sein des trois réponses autorisées.

Symétriquement, on a plus de probabilité de ne pas se définir par le travail lorsque l’on est inactif ou que l’on appartient aux catégories professions intermédiaires, ouvriers et employés. Au sein des personnes en emploi, on constate en effet de très fortes différences selon les catégories professionnelles: les chefs d’entreprise, professions libérales, cadres, professions intellectuelles et artisans sont très nombreux à citer le travail dans leurs trois premiers choix ; en revanche, les professions intermédiaires, les ouvriers et les employés, toutes choses égales par ailleurs, sont davantage susceptibles de ne pas citer le travail comme élément de leur identité. Le tableau suivant rappelle la structure des motifs d’identification selon les catégories socio-professionnelles :

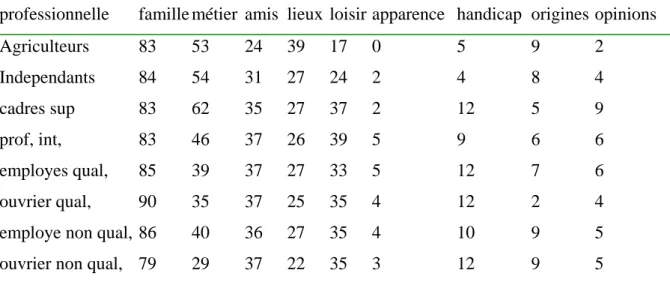

Tableau 3. Thèmes d’identification et catégories socio-professionnelles

Catégorie

socio-professionnelle famille métier amis lieux loisir apparence handicap origines opinions

Agriculteurs 83 53 24 39 17 0 5 9 2 Independants 84 54 31 27 24 2 4 8 4 cadres sup 83 62 35 27 37 2 12 5 9 prof, int, 83 46 37 26 39 5 9 6 6 employes qual, 85 39 37 27 33 5 12 7 6 ouvrier qual, 90 35 37 25 35 4 12 2 4

employe non qual, 86 40 36 27 35 4 10 9 5

ouvrier non qual, 79 29 37 22 35 3 12 9 5

Note : % de personnes ayant cité au moins une fois chaque thème parmi les trois thèmes choisis. Nomenclature qualifiés/non qualifiés au sens de Chardon12

Une première approche de l’identité des personnes par le biais d’une question sur ce qui les caractérise le mieux met donc en évidence la faible place du travail dans l’identité des personnes. Même restreinte aux actifs occupés, la majeure partie de la population interrogée fait état d’une importance moindre accordée au travail qu’à d’autres aspects de la vie.

Un certain nombre d’enquêtes se sont intéressées ces dernières années à l’importance du travail dans la vie des individus (Cevipof, 199613, Travail et modes de vie14, 1997 ; Enquête

sur les valeurs des européens, 199915) sans cependant systématiquement mettre en évidence le fait que les différents investissements affectifs et temporels des individus pouvaient entrer en concurrence.

Dans une enquête conçue par le Cevipov et destinée à comprendre les rapports des individus au travail et à l’emploi, on demandait aux personnes interrogées si elles étaient ou non d’accord avec l’idée que « le travail est ce qu’il y a de plus important dans la vie ». Les personnes les plus en accord avec cette formule étaient les sans diplôme, les employés et les ouvriers.

Dans une enquête menée par la CFDT, « Le travail en question » (2001) , la question posée à un peu plus de 50 000 personnes visait précisément à distinguer si le travail est principalement perçu comme un moyen de vivre ou un des lieux de réalisation de soi : « Pour vous le travail,

c’est 1) une obligation que l’on subit pour gagner sa vie (un tiers des réponses), 2) une obligation et aussi un moyen de se réaliser(42%), 3) être utile, participer à la vie en société

(20%), 4) réaliser un projet, une passion (5%) ». Les réponses étaient diversifiées non seulement selon les catégories de salariés mais aussi selon les secteurs : on remarquait notamment une forte différence entre le secteur privé (définitions 1 et 2) et le secteur public (3 et 4) ; par ailleurs les ouvriers et les employés du privé, qualifiés ou non qualifiés définissaient principalement le travail comme une obligation subie. Enfin, plus le travail s’éloigne d’une finalité sociale et moins il comporte de relations directes avec des personnes, des clients ou des usagers, plus il est défini comme une obligation subie. En revanche, ceux pour lesquels le travail est un moyen de se réaliser, ou une façon d’être utile à la société sont des enseignants, des travailleurs sociaux, des salariés des hôpitaux, des professions de la santé : le travail apparaît dés lors plus de l’ordre de la vocation et son utilité est claire.

12

Chardon O., La qualification des employés , Document de travail, n° F0202, Insee, mars 2002 13

G. La Chaise, Crise de l’emploi et fractures politiques, Presses de Science-Po, 1996, échantillon représentatif de plus de 3000 personnes de 0 à 16 ans, passé par CSA.

14

-Enquête menée par l’Insee, la DARES et l’École Normale Supérieure en 1997 auprès d’un échantillon de 6 000 personnes, voir notamment Baudelot, Gollac, « Faut-il travailler pour être heureux ? », Insee Première, décembre 1997 et Lurol, Méda, Godechot, « Les actifs à la recherche d’un nouvel équilibre entre travail et hors-travail », Première Synthèse, 1999. Dans cette enquête, 25 % des personnes interrogées (mais 35 % des actifs en emploi) citaient au moins une fois « le travail », en réponse à la question : « Qu’est ce qui est pour vous le plus important pour être heureux (contre 46 % qui citaient la santé et 31 % la famille).

15

-European Values Survey » (EVS), enquête européenne menée depuis 1981 dans trente pays européens, et qui tente de cerner les valeurs des Européens et leurs évolutions

Une enquête régulière menée auprès des populations de trente pays européens depuis 1981, l’enquête sur les valeurs des européens (European Values Survey), permet de hiérarchiser les « domaines de la vie jugés très importants » : dans tous les pays, la famille arrive largement en tête, suivie par le travail, puis par les amis et les loisirs.

L’enquête « Travail et modes de vie », menée par l’INSEE, la DARES, l’Ecole Normale Supérieure en 1997 auprès de 6000 personnes (complémentaire à l’enquête Conditions de

vie) permettait en revanche aux personnes de hiérarchiser plusieurs éléments considérés

comme importants à travers la question suivante « Qu’est-ce qui, pour vous, est le plus

important pour être heureux ? ». Si le « tiercé » privilégié par l’ensemble de la population

interrogée était : santé, famille, travail ; le travail apparaissait comme le plus important pour les chômeurs ou les actifs en CDD. Baudelot et Gollac (1997) en concluaient que « ce sont les

catégories dont les conditions de travail sont les plus pénibles, les rémunérations les plus faibles et les risques de chômage les plus forts qui font du travail l’une des conditions essentielles du bonheur (…) Les chômeurs et les salariés à emploi temporaires avancent beaucoup plus souvent le travail comme une condition du bonheur que les titulaires d’emploi stables ». Autrement dit, plus le travail manque, plus il est ressenti comme une condition sine qua non du bonheur. De même, plus les conditions de travail sont difficiles, les salaires bas,

les CSP d’ouvriers ou d’employés, plus le travail est ressenti comme important.

Dans l’enquête « Histoire de vie », l’importance du travail est à comparer, pour chaque individu, à celle accordée à d’autres activités, d’autres types d’investissement affectif ou de charge : vie familiale, vie personnelle, vie sociale, etc. La question est ainsi formulée : « actuellement, diriez-vous que dans votre vie en général, votre travail : 1. Est plus important

que tout le reste 2. Est très important, mais autant que d’autres choses (vie familiale, vie personnelle, vie sociale, etc.) 3. Est assez important, mais moins que d’autres choses (vie familiale, vie personnelle, vie sociale…) 4. N’a que peu d’importance ».

Les deux modalités extrêmes ne recueillent que peu d’avis positifs avec respectivement 3,6 % et 5,4 % des actifs interrogés. En revanche, pour 66 % des actifs en emploi « le travail est

assez important mais moins que d’autres choses » et pour 25 % « très important mais autant que d’autres choses ». Cette question confirme donc, pour les actifs en emploi, la relativement

déclarant que le travail est important augmente avec l’âge, toutes catégories sociales confondues.

Ceux qui déclarent que le travail est plus important que tout le reste ou très important mais autant que d’autres choses sont, toutes choses égales par ailleurs, les cadres, les indépendants et les personnes ayant des horaires non standard, c’est-à-dire à peu près la même population que celle qui citait le travail comme premier composant de son identité. Appartiennent moins souvent à cette catégorie les femmes avec enfant, les personnes vivant en couple, les employés. On retrouve donc le double effet à l’œuvre dans la relativisation de la place accordée au travail au regard d’autres activités : d’une part, l’existence d’une charge de famille, principalement pour les femmes, d’autre part, la CSP.

En plus d’un effet intrinsèque au travail (appartenir à une CSP qui va de pair avec de basses rémunérations, des conditions de travail et d’emploi difficiles, de faibles gratifications diminue l’importance relative accordée au travail), on constate un effet extrinsèque, la présence d’enfants diminuant systématiquement l’importance relative accordée au travail, mais beaucoup plus fortement pour les femmes (non-cadres) que pour les hommes. Loin de manifester un moindre attachement des femmes avec enfants au travail (puisque l’effet ne joue pas pour les femmes cadres), ce résultat met en évidence que le fait de mener de front vie professionnelle et vie familiale a pour les femmes un coût d’opportunité et que travail et famille ne sont pas seulement deux valeurs mais aussi deux activités qui sont en concurrence l’une avec l’autre.

En effet, avoir une famille (ou encore comme le suggère bien l’expression, avoir une charge de famille), c’est en effet concrètement assurer un certain nombre de tâches, matérielles et psychologiques, qui prennent du temps et peuvent de surcroît être génératrices de tensions et de charge mentale. Les tâches familiales et domestiques représentent en effet un poids considérable. L’enquête Emploi du temps (Économie et Statistique, 2002 ; Dumontier, Pan Ké Shon, 1999) met en évidence que le temps domestique est, en quantité, très lourd, puisqu’il constitue, pour la moyenne des femmes, le second temps, devant le temps de travail et de formation : en 1999, le temps domestique des femmes inactives représentait 4h47 contre 3h48 pour les femmes actives. On constate de très fortes différences entre hommes et femmes de ce point de vue : les femmes ont en moyenne un temps de travail moins long et un temps domestique plus long. Si l’on ne considère que le noyau dur des tâches domestiques (c’est-à-dire si l’on ôte de l’agrégat considéré le jardinage et le bricolage, majoritairement pratiqués

par des hommes), les femmes assurent en moyenne près de 80% de ce noyau dur. Hommes et femmes sont toujours inégaux face aux tâches domestiques.

Mais surtout, la constitution d’une famille, se traduit, d’abord lors de la mise en couple, ensuite à l’arrivée d’un enfant, par un alourdissement et une spécialisation des rôles (Brousse, 1999-2000) : l’arrivée d’un enfant s’accompagne en effet non seulement d’un surcroît de quantité de tâches mais aussi d’une rigidification de l’emploi du temps (rythmes biologiques de l’enfant, rythmes des institutions ou des services d’accueil et de garde puis de l’école). Cet accroissement des tâches est assumé principalement par les mères, augmentant ainsi la spécialisation des rôles qui s’était mise en place à la mise en couple. La répartition des tâches est encore plus inégalitaire quand les conjoints actifs ont au moins deux enfants.

Contrairement à la société suédoise (Daune-Richard, 2000) par exemple, la société française ne s’est pas radicalement adaptée à la révolution de l’activité féminine : elle est restée organisée autour des mêmes principes qu’auparavant, lorsque les femmes travaillaient peu ou travaillaient de manière plus imbriquée dans la sphère familiale, et qu’elles constituaient des réservoirs de temps pour toute la famille. N’ont été révisés ni la norme de travail à temps plein, ni la manière dont les entreprises peuvent tenir compte de la vie privée de leurs salariés, ni les horaires scolaires, ni la quantité et les horaires des modes de garde (en tout cas pas de manière suffisante) ni le partage des tâches domestiques. On n’a pas organisé la compatibilité de la vie professionnelle et de la vie familiale des familles, on n’a pas pensé les deux espaces et les deux temps ensemble, de façon globale. On a laissé les femmes accéder à l’activité sans réviser de fond en comble les modes de fonctionnement des institutions et en conservant comme grand principe organisateur la notion de libre choix. Les conséquences de cette non adaptation et de ce laisser-faire sont double : des difficultés de conciliation, d’une part ; des inégalités d’accès à l’emploi et dans l’emploi entre hommes et femmes, d’autre part.

Bien que les taux d’activité et d’emploi féminins aient considérablement augmenté ces trente dernières années, de fortes différences subsistent en effet entre les taux d’emploi des hommes et des femmes entre 25 et 54 ans puisqu’on constate encore un écart de 15 points. Les taux d’activité féminins restent déterminés par la présence et l’âge des enfants : « le taux d’activité

féminin est plus faible parmi les femmes qui vivent en couple avec des enfants alors que le taux d’activité des hommes est le même quelle que soit la situation familiale (…)La proportion de femmes inactives avec enfant(s) est bien supérieure à celle des hommes inactifs avec enfant(s) : en moyenne 15% contre 1,4% » (Flipo, Régnier-Loilier, 2002-2003). Entre 25

femmes (tableau 3). Les hommes qui ont des enfants sont au contraire plus souvent actifs que les autres (96% contre 90%) (Bigot, 2004).

Conclusion

On a voulu ici mettre en évidence, théoriquement et empiriquement, que le travail constitue certes, un élément fondamental de l’identité individuelle et collective mais qu’il est loin d’être le seul. Contrairement à ce qu’un certain nombre de courants philosophiques et sociologiques soutiennent, le travail n’est pas la seule instance de socialisation et le seul facteur d’identité individualisée à l’âge adulte. Il est concurrencé par d’autres institutions, d’autres communautés d’appartenance, d’autres activités consommatrices de temps, notamment par la famille. La prise en compte de ce phénomène est actuellement portée par des femmes, premières concernées par les difficultés d’arbitrage et les tensions entre ces deux activités.

BIBLIOGRAPHIE

Algava E. (2002), « Quel temps pour les activités parentales ? », DREES, Etudes et résultats

mars.

Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Levy, 1988

Baudelot C. et Gollac M., Travailler pour être heureux ?, Fayard, 2002,

Bigot J.-F. (2004), « Enquête sur l’emploi 2003 », Insee première, n° 958, avril. Brousse C. (1999-2000), « La répartition du travail domestique entre conjoints reste largement spécialisée et inégale », France, portrait social.

Dejours C.,1993, « Entre souffrance et réappropriation, le sens du travail », Politis, n°7, « Le travail fait époque ».

Dubar C., La socialisation, Construction des identités sociales et professionnelles, Colin, 1991 Dubar C., Formes identitaires et socialisation professionnelle, Revue française de sociologie octobre-décembre 1992, XXXIII-4

Dubar C., La crise des identités, Le lien social, PUF, 2000

Dumontier F. et Pan Ké Shon J.-L. (1999), « En treize ans, moins de temps contraints et plus de loisirs », Insee Première, n° 675, octobre.

Durkheim , Textes, III, Editions de Minuit

Flipo A. et Régnier-Loilier A. (2002-2003), « Articuler vie familiale et vie professionnelle en France : un choix complexe », Données sociales.

Friedmann G. et Naville P., Traité de sociologie du travail, Armand Colin, 1961

Garner H., Méda D., Senik C., La place du travail dans l’identité, Document d’études de la DARES, 2004

Habermas J., La technique et la science comme idéologie, Gallimard,, 1973 ; Hegel, Principes de la philosophie du droit, Vrin, 1982

Houseaux F. (2003), « La famille, pilier des identités », Insee première, n° 937, décembre. Jahoda, M., Lazarsfeld P., Zeisel H., Les chomeurs de Marienthal, Les éditions de Minuit, 1991

Jahoda, L’homme a-t-il besoin de travail ?, in Niess F., Leben wir zum arbeiten ? Die Arbeitswelt im Umbruch, Koln, 1984

Marx, Ebauche d’une critique de l’économie politique in Œuvres, Economie, Gallimard, coll. La Pleiade, t II, 1979 ;

Marx, Economie et philosophie, idem ;

Marx, Principes d’une critique de l’économie politique, idem ; Marx, Le Capital, idem

Méda D., Le Travail. Une valeur en voie de disparition, “ Alto ”, Aubier, 1995, rééd. Champs-Flammarion, 1998 ;

Méda D , Shor J., Travail, une révolution à venir, Mille et une nuits/Arte Éditions, 1997 ; Méda D Le Temps des femmes. Pour un nouveau partage des rôles, Flammarion, 2001, rééd. Champs-Flammarion, 2002

Méda D. , Le Travail, Que sais-je ? , 2004

Méda D., Simon M.-O. et Wierink M. (2003) : « Pourquoi certaines femmes s’arrêtent-elles de travailler à la naissance d’un enfant ? », Premières Synthèses, n° 29.2, juillet.Menger P-M., Portrait de l’artiste en travailleur, Seuil, 2002

Sainsaulieu R.L’Identité au travail, FNSP, 1977 Schnapper D., L’épreuve du chomage,

Smith A., Recherches sur la nature et les causes de la recherche des nations, GF, 1992 Weber M. , L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Plon, 1964