C h a r l e s DUEOUR Conseiller du Electeur

pour les Enseignements techniques supérieurs Directeur d'I. U. T.

L'enseignement de l'électronique

dans les instituts universitaires

de technologie

INDRODUCTION

E n cette période de réformes, il nous a semblé o p p o r t u n de faire précéder le tableau synoptique de l'enseignement de l'électronique en France p a r une vue d'ensemble concernant la s t r u c t u r e géné-rale actuelle de l'Education nationale.

Si la r é f o r m e des enseignements supérieurs, mise en application au 1 " octobre 1967, n'a pas subi jus-qu'à ce j o u r de modifications sensibles, celle des enseignements secondaire et technique se carac-térise p a r la création du brevet d'enseignement professionnel et la t r a n s f o r m a t i o n des brevets de technicien en baccalauréats de technicien en cours de mise en place.

Aussi, trouvera-t-on, ci-après, dans le tableau 1, la situation à la rentrée 1969 et, dans le tableau 2, les structures définitivement prévues.

Les tableaux suivants précisant les f o r m a t i o n s actuellement existantes en électronique tiennent compte, de plus, des informations mises à jou r p a r le Bureau universitaire de statistique, en dé-c e m b r e 1966, en dé-ce qui dé-condé-cerne la promotio n sociale et la f o r m a t i o n professionnelle des adultes. Dans cet article, nous passerons successivement en revue les différents niveaux d'enseignement, en développant plus particulièrement la description des instituts universitaires de technologie, de créa-tion récente (1966) et, p a r suite, encore ma l connus. Les autres établissements ne sont d'ailleurs pas très anciens puisque l'enseignement officiel de l'électronique n'a vraiment été mis en place qu'au cours des vingt dernières années, alors que la période 1920-1940 a s u r t o u t connu la création d'en-seignements de radioélectricité dus, p o u r la plu-part, à des initiatives privées.

PREMIÈRE PARTIE

I. — E N S E I G N E M E N T SECONDAIRE L'enseignement secondaire traditionnel, suivi, soit de classes préparatoire s aux grandes écoles, soit d'un p r e m i e r cycle d'Université comprend fort peu d'électronique p r o p r e m e n t dite. Les pro-g r a m m e s de 1902 font mention, dans le cours de physique de m a t h é m a t i q u e s élémentaires, de no-tions sur les rayons cathodiques, les rayons X, les oscillations électriques et l'application à la télé-graphie sans fil des ondes électriques, mais c'est seulement en 1947 qu'apparaissent l'émission élec-tronique p a r effet thermoïonique et photoélec-trique, la s t r u c t u r e granulaire de l'électricité et la structure de l'atome (corps radioactifs et iso-topes).

Après la réforme, le cours de physique de mathé-matiques élémentaires se retrouve dans les classes terminales C et E.

II. — E N S E I G N E M E N T TECHNIQUE La r é f o r m e qui est en cours d'application, com-prend u n cycle court, d'une durée de deux ans, conduisant à u n brevet professionnel ou B.E.P. mais, en ce m o m e n t, certains collèges d'ensei-gnement technique préparen t t o u j o u r s au C.A.P. d'électronicien tel qu'il est prévu p a r l'arrêté du 28 m a i 1963, qui modifie le texte initial de créa-tion, en 1959, d'un tel certificat d'aptitude profes-sionnelle.

Un certain n o m b r e d'établissements extérieurs à l'Education nationale donne des f o r m a t i o n s

pro-TABLEAU 1

STRUCTURE R E N T R E E 1969 AVEC CLASSES FIN D'ETUDES

accueil dans les

Collèges d Enseignement Technique (CET)

5 ou G ans

TABLEAU 2.

STRUCTURE DEFINITIVE PREVUE APRES SUPPRESSION DES CLASSES DE FIN D'ETUDES

§

«S

m ^Finacoi'. 9 •kj O <0I

?

^ C/ers s es p r / m c/ / r e s co ki xi o (o ki . 1I

II

Q l Çt |

-A O •A) «i ^ kiV.

I

en( 1 )

Période

d oc/op/'ohon

à / 'emp/a/

X / / / \ Accueil

dans/es

C.E.T.Vie

acf/ve

Foc

fessionnelles en électronique à u n niveau inférieur à celui du baccalauréat :

F. P. A. : F o r m a t i on professionnelle des adultes. O. R. T. : Centre « Organisation-Reconstruction-Travail » du ministère des Affaires sociales.

F. N. I . E . : Fédération nationale des industries électriques.

Us sont indiqués dans le tableau 3.

Dans le cycle long, c'est à l'issue de la classe de seconde technique que s'effectue l'orientation, soit vers une p r e m i è r e T conduisant au baccalauréat m a t h é m a t i q u e s et technique (E), soit vers une première T. I. (techniques industrielles), classe pour laquelle trois spécialisations autorisent une poursuite des études en électronique dans le cadre du nouvel enseignement technique supérieur :

— Contractions mécaniques sanctionnées p a r le baccalauréat de technicien F. 1 ;

— Electronique sanctionnée p a r le baccalauréat de technicien F. 2 ;

— Electrotechnique sanctionnée p a r le bacca-lauréat de technicien F. 3.

Le baccalauréat F. 2 remplace le brevet de technicien électronicien dont l'historique est le suivant :

Le brevet de technicien de radiotechnicien, créé en 1953, f û t t r a n s f o r m é en 1959 en B.T. d'électro-nicien avec deux options : télécommunications, électronique industrielle. Enfin, en 1965, dernière modification avant la création du baccalauréat dont les épreuves eurent lieu pour la première fois en 1969.

TABLEAU 3

M/VEAU BACCALAUREAT

III. — ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

(Tableau 4)

A l'exception des I.U.T., l'électronique n'est prati-quement pas enseignée en tant que telle, au niveau du premier cycle des facultés des Sciences; on trouve cependant, dans le cours de physique de seconde année, les équations de Maxwell, et des notions plus précises sur les caractères quantiques de la matière et du rayonnement qui seront utiles en électronique : effet photoélectrique, effet Comp-ton, dualité onde-corpuscule, équation de Schrô-dinger, niveaux d'énergie, effet tunnel, etc.

C'est seulement au niveau de la maîtrise ou des écoles d'ingénieurs spécialisées que l'enseignement de l'électronique est franchement abordé.

En principe, la maîtrise de physique doit pré-parer à la recherche, donc à un troisième cycle spécialisé. Quatre certificats sont nécessaires dont trois obligatoires, le quatrième, dénommé C. 4, librement choisi par l'étudiant, peut être un certi-ficat d'électronique.

La maîtrise électronique, électrotechnique, auto-matique, dont la composition sera donnée en annexe, prévoit deux certificats généraux :

C. 1 : ondes et matière, et C. 2 : signaux et sys-tèmes, et le choix entre trois C. 3 : électronique, électrotechnique, automatique, le certificat C. 4, libre, pouvant être un des deux C. 3 non choisi en tant que C. 3.

Nous ne donnerons pas d'indications particu-lières sur les écoles d'ingénieurs spécialisées en électronique, qui n'ont pas subi de réformes parti-culières, mais dont les programmes pourraient être, dans des cas particuliers, influencés dans l'avenir par la création dans certaines universités de maîtrises E.E.A.

Signalons qu'il est maintenant possible, pour un ingénieur diplômé, de s'inscrire à un diplôme d'études approfondies 3e cycle, sans avoir, comme

dans le passé, à obtenir des certificats de licence. IV. — PROMOTION SOCIALE

ET FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES

Une mention particulière est à faire pour le Conservatoire national des Arts et Métiers qui, au niveau du diplôme universitaire de technologie donne, dès maintenant, des enseignements en cours du soir dont le programme est calqué sur celui des I.U.T. et qui poursuit les enseignements •vu niveau ingénieurs C.N.A.M. comme par le passé. Une brochure du B.U.S. (*), éditée en mars 1967, spécialement consacrée à la promotion sociale en électricité et en électronique, fait le point des diverses possibilités et donne des indications sur l'ensemble des établissements d'Etat ou reconnus par l'Etat qui assurent une telle formation.

(*) Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles, 29. rue d'Ulm, Paris

(5')-Dans ce domaine qui n'est pas touché directe-ment par la réforme de l'Enseignedirecte-ment, on peut penser que des modifications se produiront dans un avenir assez proche, dans le cadre de la loi sur la formation professionnelle.

Pour que le tableau d'ensemble soit complet, il aurait fallu mentionner également les formations données à différents niveaux :

— Par des établissements privés ;

— Au sein des administrations, grandes entre-prises nationalisées, commissariats, etc. : Postes et Télécommunications, E.d.F., Commissariat à l'énergie atomique, etc. ;

— Au sein des grandes entreprises d'électro-nique.

DEUXIÈME PARTIF

LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

L'évolution générale de l'économie entraîne, de-puis une vingtaine d'années, une modification des structures des entreprises et de leurs méthodes de travail.

« C'est ainsi qu'apparaissent des fonctions nou-velles d'encadrement technique dont les titulaires sont associés de près au travail des ingénieurs, des chercheurs ou des cadres supérieurs. Les respon-sables de ces fonctions sont notamment appelés à traduire, dans le concret, les conceptions de l'ingé-nieur ou le résultat des recherches et à trans-mettre ou, éventuellement, à interpréter les ins-tructions générales des responsables.

« Ces fonctions ont des caractéristiques com-munes, quelles que soient les branches ou les entreprises où elles se développent. Elles impli-quent une spécialisation plus poussée que celle de l'ingénieur et une formation générale plus étendue que celle du technicien. Elles exigent un effort permanent de réflexion, une maîtrise suffisante des moyens d'expression et de communication et la capacité de s'adapter à un milieu en constante évo-lution » (*).

Les besoins en personnel qualifié répondant à cette définition se sont naturellement manifestés en premier lieu dans les industries de pointe, et l'industrie électronique a été la première à montrer la voie. C'est ainsi que de nombreux établisse-ments privés et publics ont mis en place, au cours des dix dernières années, des formations de tech-niciens supérieurs en électronique au niveau : bac-calauréat plus deux années d'études.

Mais l'intention du législateur en créant les ins-tituts universitaires de technologie va beaucoup plus loin que le simple remplacement par des départements I.U.T. des formations de techniciens supérieurs existantes, de par son insertion dans l'Enseignement technique supérieur, dans un cadre

(*) Expose de M. P. Laurent, secrétaire général du ministère de l'Education nationale, le 26 octobre 1965.

d'ensemble nouveau « dont les contours sont sou-lignés par les trois lignes suivantes :

« — Le souci de substituer à la sélection des orientations positives ;

« — L'acceptation d'une diversification des ob-jectifs et des pédagogies en fonction des types d'enseignement ;

« — L'ouverture de l'Université sur le monde qui l'entoure, sans pour autant subordonner cul-ture et enseignement à des fins utilitaires. »

Le premier souci intervient dans les conditions de recrutement, l'I.U.T. étant accessible aussi bien aux techniciens brevetés qu'aux bacheliers. Dans le cas du département d'électronique, seuls sont admis à faire valoir leur demande auprès d'un jury de sélection sur titres, les détenteurs des diplômes suivants :

— Le baccalauréat D (sciences expérimentales) ; — Le baccalauréat E (mathématiques et tech-nique) ;

— Le baccalauréat C (mathématiques élémen-taires) ;

— Les baccalauréats F. 1, F. 2, F. 3 ;

— A titre transitoire : le brevet de technicien ou le diplôme d'élève breveté des lycées techniques d'Etat (sections électronique, électrotechnique ou fabrications mécaniques).

Les candidats autodidactes ayant eu une scola-rité exceptionnellement perturbée, ou encore, mal orientée, peuvent entrer dans un I.U.T. ; après consultation de leur dossier et le cas échéant un entretien, le jury les autorise à subir un examen d'entrée spécial du niveau du baccalauréat dans les matières principales correspondant à la spécia-lité choisie.

En ce qui concerne l'adaptation de la pédagogie aux objectifs poursuivis, de nombreuses différences apparaissent également par rapport aux anciens brevets de techniciens supérieurs :

— Chaque département comprend au maximum 300 étudiants répartis en deux années, avec xrês peu de cours magistraux mais de nombreuses séances de laboratoire et de travaux dirigés pai groupes de 25 ;

— Le corps enseignant comprend à la fois des professeurs, maîtres de conférences, maîtres assis-tants, assisassis-tants, ayant le statut de l'Enseignement supérieur, c'est-à-dire effectuant en même temps des travaux de recherche appliquée dans la spécia-lité enseignée, des professeurs et professeurs tech-niques issus du Secondaire, et des ingénieurs et cadres de la profession. En électronique, il paraît possible, tout au moins dans la région parisienne, d'atteindre un équilibre :

Un tiers Enseignement supérieur, un tiers Se-condaire et Technique, un tiers Profession.

La définition des programmes et l'organisation de la scolarité ont fait l'objet des travaux des commissions pédagogiques provisoires comprenant une représentation importante des professions au cours des années 1965-1966, comme nous le préci-serons plus loin.

A la fin de la scolarité de deux années, chaque

I.U.T. délivre un D.U.T. : diplôme universitaire de technologie. Il n'y a pas d'examen national.

L'issue normale de telles études est l'entrée dans la vie professionnelle, soit immédiatement, soit à l'issue d'une période de formation complé-mentaire permettant la spécialisation dans une

« technologie étroite ».

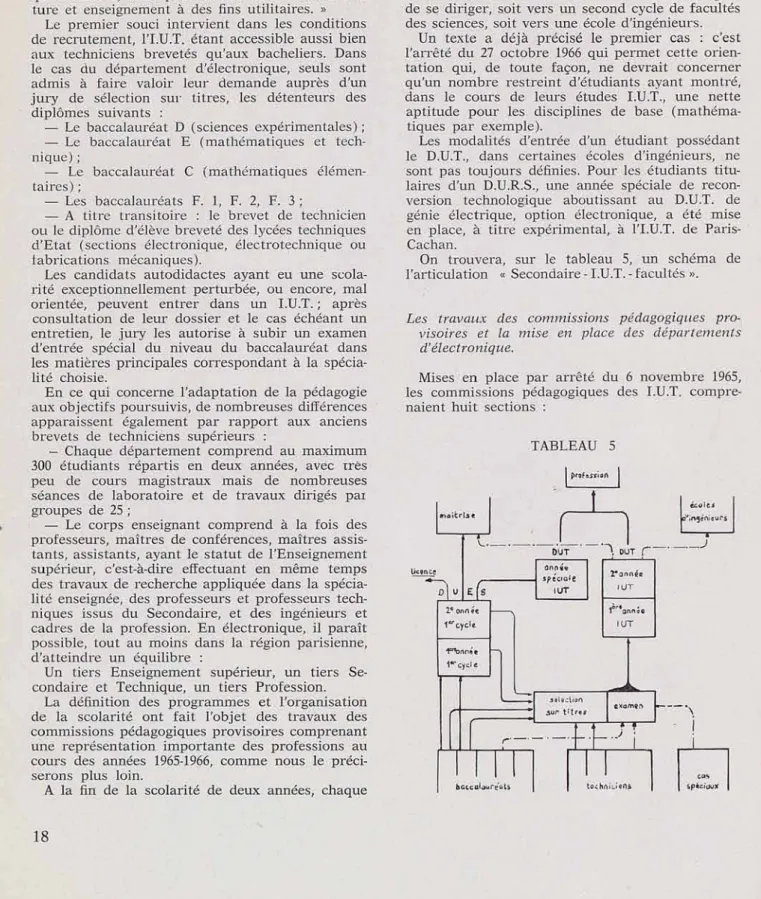

Il est néanmoins concevable que des étudiants venant d'obtenir avec succès un D.U.T. envisagent de se diriger, soit vers un second cycle de facultés des sciences, soit vers une école d'ingénieurs.

Un texte a déjà précisé le premier cas : c'est l'arrêté du 27 octobre 1966 qui permet cette orien-tation qui, de toute façon, ne devrait concerner qu'un nombr e restreint d'étudiants ayant montré, dans le cours de leurs études I.U.T., une nette aptitude pour les disciplines de base (mathéma-tiques par exemple).

Les modalités d'entrée d'un étudiant possédant le D.U.T., dans certaines écoles d'ingénieurs, ne sont pas toujours définies. Pour les étudiants titu-laires d'un D.U.R.S., une année spéciale de recon-version technologique aboutissant au D.U.T. de génie électrique, option électronique, a été mise en place, à titre expérimental, à 1T.U.T. de Paris-Cachan.

On trouvera, sur le tableau 5, un schéma de l'articulation « Secondaire - I.U.T. - facultés ».

Les travaux des commissions pédagogiques

pro-visoires et la mise en place des départements d'électronique.

Mises en place par arrêté du 6 novembre 1965, les commissions pédagogiques des I.U.T. compre-naient huit sections :

TABLEAU 5 profession I ecol&s o''ingénieurs D U T DUT Ç ES ûnnee spéciale IUT 2e on née 1er cycle Urinée 1«* cycle 2*onnéc IUT «cri . i année I U T aelection

Sur t'tres examen Sur t'tres

f f

|

1

1

casGénie civil, constructions mécaniques,

énergé-tique - électrotechnique, électronique - automatique,

chimie, méthodologie de laboratoire, biologie appli-quée, secteur tertiaire.

Ces commissions devaient remettre un rapport en juin 1966 afin de disposer d'une doctrine et d'un programme dans chaque spécialité pour la rentrée scolaire 1966.

Cette chronologie a été respectée et en octobre 1966 étaient ouverts :

— Cinq départements d'électronique : Angers, Bordeaux, Lille, Paris-Cachan, Rennes ;

— Deux départements d'électrotechnique : Gre-noble et Poitiers,

en prenant comme point de départ les rapports des commissions en attendant que les textes offi-ciels soient approuvés.

La première mission de la commission d'électro-nique, télécommunications et automatisme, était précisément de définir le contenu pédagogique de cette dénomination lorsqu'il s'agit de forme r des techniciens en deux ans après l'obtention du bacca-lauréat ou d'un titre admis en équivalence.

Dans ce but, la commission a retenu les recom-mandations d'ordre général de la commission mi-nistérielle dite « des instituts de formation tech-nique supérieure » qui a élaboré le schéma des I.U.T. :

— Définir une spécialité large permettant une

orientation vers de nombreuses professions et

faci-litant des reconversions éventuelles ;

— Définir ainsi les ensembles de connaissances techniques générales utiles à un grand nombre de

professions ;

— Dans chaque spécialité définie, la plus grande partie de l'enseignement doit être commune à tous les étudiants mais une séparation en options en fin de scolarité est possible.

Les discussions ont rapidement fait apparaître l'intérêt qu'il y aurait, pour tenir compte de ces recommandations, à grouper, dans une m ê m e spé-cialité, toutes les applications de l'électricité répar-ties habituellement entre l'électronique,

l'automa-tique et l'électrotechnique.

— Le contenu scientifique, technique et écono-mique de l'électronique (au sens le plus usuel du terme qui inclut la radioélectricité) est très varié : particules chargées dans le vide et dans les gaz, physique des semi-conducteurs, composants, élec-tro-acoustique, enregistrement des sons, propaga-tion des ondes, télécommunicapropaga-tions (radiodiffusion, télévision, téléphonie), radiodétection, localisation, radionavigation, électronique nucléaire et corpus-culaire, électronique biologique et médicale... Cette énumération montre combien l'électronique appa-raît, en particulier au niveau du technicien, comme un moyen au service de toutes les activités industrielles, commerciales, civiles et militaires et de tous les domaines de la recherche p u r e et appliquée.

— L'automatique se caractérise par un mode de

pensée qui utilise des techniques électroméca-niques, électroélectroméca-niques, hydrauliques et

pneuma-tiques et qui s'applique, d'une part, aux industries chimiques, pétrolières, sucrières, métallurgiques, de la papeterie, de la construction mécanique... (et de façon générale à toutes les industries à flux continu ou séquentiel nécessitant un contrôle

auto-matique et une régulation) et, d'autre part, à la

réalisation et l'exploitation des calculateurs numé-riques et analogiques.

La part des techniques électroniques s'y est considérablement accrue dans la dernière décen-nie ; mais il faut tenir compte également de l'im-portance des techniques hydrauliques et pneuma-tiques.

La formation des techniciens spécialistes d'auto-matique est actuellement peu développée, fragmen-taire et localisée. Ainsi, il existe un seul centre de préparation au brevet de technicien supérieur (spé-cialité : contrôle industriel et régulation automa-tique) situé à Besançon, et qui forme vingt à trente techniciens p a r an, orientés vers les indus-tries chimiques et pétrolières.

La commission a estimé qu'il n'était pas pos-sible de former eh deux ans seulement des techni-ciens sachant penser en automaticien et capable d'appliquer indifféremment les techniques électro-niques, hydrauliques et pneumatiques à tous les types d'industries énoncés ci-dessus. Mais si l'on considère que la mise en œuvre des automatismes dans une entreprise requiert très généralement une équipe dirigée par un ingénieur et plusieurs adjoints immédiats, la commission considère l'inté-rêt de former des techniciens D.U.T. électroniciens (mention : automatique), compétents dans les techniques électriques et électroniques, et suffisam-ment au courant des techniques hydrauliques et pneumatiques pour pouvoir dialoguer avec l'ingé-nieur et les autres membres de l'équipe et effectuer des mesures et essais sur l'ensemble d'une instal-lation d'automatisme.

Par ailleurs, le contrôle et la régulation néces-sitent d'abord de capter l'information, c'est-à-dire

d'analyser un phénomène physique et de le tra-duire en signal. Cela nécessite, pour la formation du technicien supérieur, de bonnes bases de

phy-sique générale et de métrologie.

En résumé, la commission a proposé la forma-tion d'un type de technicien automaticien D.U.T. formé en commun avec les électroniciens, mais avec un enseignement plus poussé en automatique, physique générale et mécanique et une initiation aux techniques hydrauliques et pneumatiques.

— Une certaine formation en électrotechnique

est nécessaire aux automaticiens et aux électroni-ciens. De plus, l'électrotechnique nouvelle fait de plus en plus appel aux techniques et aux matériels électroniques et automatiques.

En résumé, la formation technique supérieure dans l'un des trois domaines (électronique, auto-matique, électrotechnique) exige une connaissance des deux autres : la spécialisation n'apparaît donc que comme une question de pondération horaire dans les programmes, ceux-ci comportant une large partie commune.

a •3 M w Z Z < M S

S

x P M Q o. O o, O O. O fU ~ H a « o » s 1 u J3 a o. P, s o < W ^ D M O» ftS fc U Q U " g O.N Q S § S 2 # 3 a r^ s o < ^ ^ (J rt I) « RH CL, U § " H g * S u -a-E a in 3 w o S -a 3 n fi s U < S "> M Bi CL, w a H » QJ O tu« 1 | S

« S o -H y è a s & rS S O < ^ a 3 s 3 J3 h, W S P 1 0 2 o w „ S R w e s 3 < S s » S § « «ji! ^ " w ^ û* w > o oJ Cm e/3 w p O m P 3 rfl I ,5 "S a & 'S . o o "5 tj o; o 3 0 '•4 H s S « rv] o ' > ^ T3 a) î-l 2 2 œ ce « u "S s S 'B>«® s 3 o î j ï a o 1 1 - 3 »:s-a S <1 en c o i j a -S a s a > 3 • 5 « S SC £1 I I 1 •I M a •a eu & g' o? a 3 'S c m .s « a 'a •2 «g 0 £ J 1 ^ S K = -s J •< H O H fcj u H O HIl est donc apparu qu'un tronc commun d'une année, se différenciant en trois options en 2e année

(électronique, automatique, électrotechnique) cons-tituait une structure répondant aux recommanda-tions générales rappelées ci-dessus.

La dénomination « Génie électrique » a été adop-tée pour u n tel département. Le tableau d'ensem-ble ci-joint fait apparaître un certain nombre de points essentiels :

— Les cours ex cathedra en amphithéâtres devant toute la promotion (150 étudiants maxi-mum) n'atteignent pas 25 °/o de l'horaire global ; — L'enseignement des spécialités électronique, électrotechnique, automatique atteint en seconde année, 75 % du total ;

— La formation générale : anglais - disciplines humaines représente environ 15 % ;

— Au cours du premier semestre, une différen-ciation des horaires permet d'homogénéiser les connaissances des candidats d'origine brevet de technicien (B.T.) et ceux qui proviennent des lycées après avoir obtenu un baccalauréat scien-tifique (B.S.).

Ainsi se dessinent les grandes lignes de cet enseignement à partir du concret, mais sans per-dre de vue la formation générale indispensable pour faciliter les évolutions ou même les conver-sions futures.

Il convient de préciser que seul le programme des enseignements théoriques est fixé dans ses grandes lignes et que chaque I.U.T. doit adapter les travaux pratiques, les exercices d'application, les travaux d'atelier, soit en fonction de l'économie régionale, soit en fonction d'un objectif précisé à l'échelle nationale. C'est ainsi que les départements de génie électrique de Toulouse et de Paris seront orientés vers les applications aérospatiales.

En principe, un même département ne compren-dra pas plus de deux options en seconde année.

Au 1ER octobre 1969, les départements suivants

de génie électrique sont ouverts en France : Béthune, Belfort, Brest, Bordeaux, Angers, Le Havre, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nîmes, Paris (Cachan), Paris (Ville-d'Avray), Poitiers, Montluçon, Mulhouse, Rennes, Saint-Etienne, Tou-louse.

A N N E X E

1. COMPOSITION DE LA MAÎTRISE ET ORDRE DANS LEQUEL

LES CERTIFICATS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES PEUVENT ÊTRE POSTULÉS C. 1 Ondes et matière.

C. 2 Signaux et systèmes.

C. 3 Electronique ou électrotechnique ou auto-matique.

C. 4 Un certificat d'études supérieures au choix du candidat (ce peut être, en particulier, l'un des C. 3 non retenu en tant que tel).

2 . PROGRAMMES

DES CERTIFICATS D'ÉTUDES SUPÉRIEURES — Certificat C. 1 : ondes et matières :

a) Vibrations et phénomènes de propagation ;

b ) Propriétés de la matière ;

c) Modèles mathématiques de la physique. — Certificat C. 2 : signaux et systèmes. (Voir aux § 2 et 3 le programme détaillé.)

— Certificat C. 3 : électronique.

(Voir aux § 2 et 3 le programme détaillé.) — Certificat C. 3 : électrotechnique :

a) Principe généraux de la conversion d'énergie ; b) Traitement de l'énergie électrique ;

c) Conversions électromécaniques ;

d) Régimes transitoires.

— Certificat C. 3 : automatique :

a) Asservissements linéaires continus ;

b) Systèmes non linéaires ;

c) Systèmes et asservissements linéaires

échantil-lonnés ;

d) Circuits logiques et automatismes à séquences.

3 . PROGRAMME DÉTAILLÉ

DES CERTIFICATS C . 2 ET C . 3 D'ÉLECTRONIQUE

Certificat C. 2 : signaux et systèmes.

— Signaux physiques fondamentaux : représen-tations et propriétés spectrales. Principes du trai-tement et du transfert du signal ;

— Circuits : éléments fondamentaux. Conditions de linéarité. Modèles mathématiques ;

— Méthodes générales d'analyse des réseaux linéaires en régimes permanent et transitoire : théorèmes fondamentaux, transmittance généra-lisée, stabilité ;

— Multidipôles linéaires en régime harmo-nique : quadripôles passifs et actifs. Adaptation d'impédance. Filtrage et correction. Systèmes poly-phasés équilibrés ;

—• Synthèse des réseaux passifs ; — Couplages magnétiques ; — Analogies électro-mécaniques.

Phénomènes aléatoires en physique :

— Compléments de calcul des probabilités ; — Propriétés statistiques des signaux et des bruits. Hypothèses de stationnarité et ergodicité. Valeurs moyennes temporelles ;

— Fonctions d'autocorrélation et de corrélation. Détermination pratique ;

— Transformées de Fourier des fonctions de corrélation. Densité spectrale de l'énergie. Filtrage linéaire.

Electronique :

— Conduction de l'électricité p a r les divers milieux matériels ;

— Emission électronique ;

— Dispositifs à semi-conducteurs ; — Tubes à vide et à gaz ;

— Introduction à l'amplification, à l'oscillation et à la commutation.

Compléments de mathématiques :

— Rappels des notions de limites et de conti-nuité. Application ;

— Résultats essentiels sur les fonctions de va-riables complexes ;

— Notions sur les tenseurs ; — Calcul des variations ;

— Equations d'Euler, Lagrange et de Hamilton ; — Problèmes aux limites ;

— Problèmes aux limites ; — Méthodes de programmation.

Certificat C. 3 électronique : Physique des dispositifs électroniques :

— Physique du solide. Bandes, phénomènes de conduction et de diffusion ;

— Jonction p-n, divers types de diodes ;

— Transistors à deux jonctions, technologie, cir-cuits équivalents ;

— Autres dispositifs à semi-conducteurs : thyra-tron solide, diode tunnel, transistor unijonction, transistor à effet de champ, circuits intégrés... ; — Phénomènes thermoélectroniques, photoélec-troniques, d'émission secondaire, applications aux tubes à vide et à gaz ;

— Générateurs d'hyperfréquences ;

— Bruits : sources de bruit, le bruit dans les dispositifs électroniques ;

•— Fiabilité.

Circuits et dispositifs électroniques :

— Amplification linéaire de petits signaux et ses limites : gain, fréquence, largeur de bande, puissance ;

— Rétroaction et ses applications ;

— Electronique non linéaire : modulations en amplitude, en fréquence, par impulsions ; démo-dulations, redressement ; commutation. Circuits logiques ; générateur de signaux de formes di-verses ;

— Amplification paramétrique ; maser ;

— Oscillateurs quasi-sinusoïdaux ; dispositifs à relaxation monovibrateur, multivibrateur, comp-tage ;

— Hyperfréquence : circuits à constantes répar-ties ; lignes, guides et cavités ; abaques d'impé-dance ; rayonnement, antennes, propagation ;

— Eléments de théorie de l'information ; codage et décodage, échantillonnage.