Les cultures stratégiques américaine et russe en

matière de lutte contre le terrorisme

Étude comparée des discours du gouvernement de George

W. Bush et de Vladimir Poutine en Asie centrale

Mémoire

Marc-Olivier Laurin

Maîtrise en science politique

Maître ès arts (M.A.)

Québec, Canada

RÉSUMÉ

Suite aux attentats du 11 septembre 2001, la coopération entre les États-Unis et la Russie en matière de lutte contre le terrorisme s‟est intensifiée en Asie centrale. Toutefois, les positions affichées de part et d‟autre ne concordent pas toujours. Pour mieux comprendre le positionnement stratégique de ces deux États, cette recherche examine comment les administrations de George W. Bush et de Vladimir Poutine ont articulé leurs discours sur la lutte anti-terroriste dans cette région. À l‟aide de la notion de culture stratégique, nous avons élaboré une grille de lecture afin d‟analyser les représentations dominantes véhiculées dans leurs communications de ces deux administrations. Cette démarche essentiellement interprétativiste nous permet d‟observer que ces représentations s‟inscrivent dans une culture-type dite Hard Realpolitik en accordant une grande importance à la menace terroriste, au développement des capacités militaires nationales et régionales ainsi qu‟aux orientations stratégiques préconisant l‟emploi de la force militaire.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ... III LISTE DES TABLEAUX ... VII LISTE DES FIGURES ... IX ACRONYMES... XI REMERCIEMENTS ... XV

INTRODUCTION. ... 1

CHAPITRE 1: Revue de littérature sur le concept de culture stratégique ... 11

1.1 L‟école contextualiste ... 11

1.1.1 Définitions et théories ... 12

1.1.2 Limites et critiques ... 14

1.2 L‟école « instrumentale » (ou « hégémonique ») ... 16

1.2.1 Définition et théorie ... 16 1.2.2 Limites et critiques ... 18 1.3 L‟école causale ... 19 1.3.1 Définition et théorie ... 20 1.3.2 Limites et critiques ... 23 1.4 Conclusion... ... 24

CHAPITRE 2: Cadre analytique et méthodologie ... 27

2.1 Spécification de l‟objet d‟étude et question de recherche ... 27

2.1.1 Objet d’étude : Les représentations dominantes véhiculées dans les communications ... 27

2.1.2 Questions de recherche ... 30

2.2 Cadre d‟analyse ... 30

2.2.1 Postulats ... 30

2.2.2 Structure de la recherche ... 31

2.3 Méthode d‟analyse et collecte des données... 33

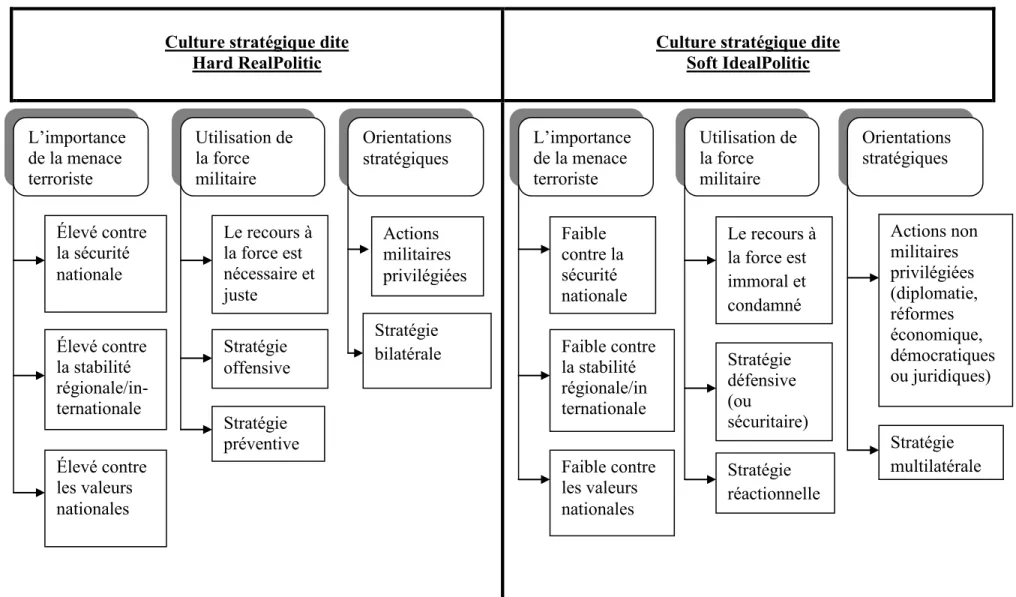

2.2.3 Grille de lecture ... 33

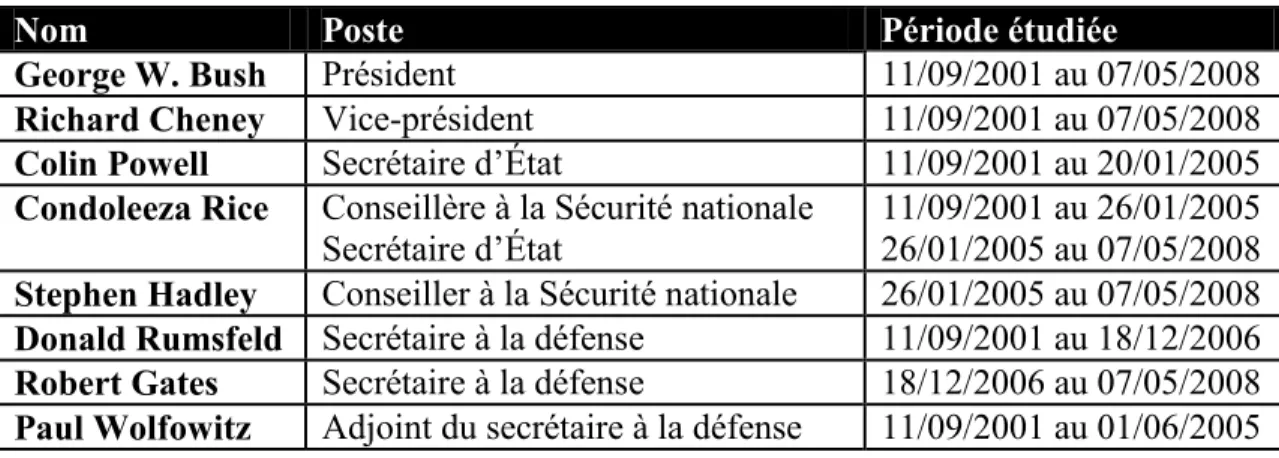

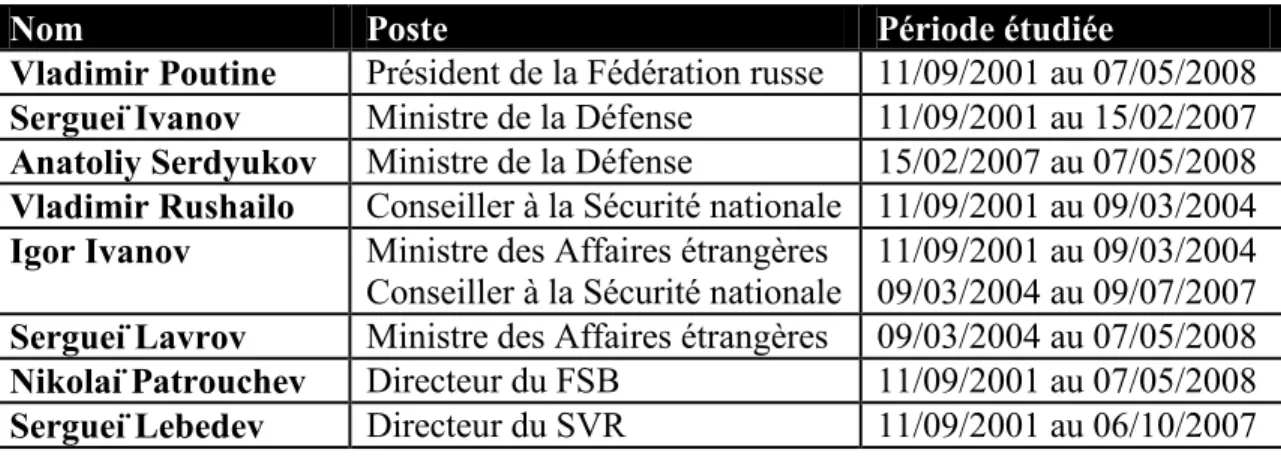

2.3.1 Acteurs étudiés ... 36

2.3.2 Méthode d’échantillonnage ... 38

CHAPITRE 3 : Perception de la menace terroriste en Asie centrale ... 43

3.1 Les organisations terroristes en Asie centrale ... 43

3.2 Une importance relative de la menace terroriste pour l‟administration de Bush ... 48

3.2.1 Les effets déstabilisateurs du trafic d’armes, de narcotiques et du terrorisme ... 48

3.2.2 L’Afghanistan : la source du problème ... 51

3.3 Le terrorisme international : une menace de premier plan pour la Russie ... 53

3.3.1 La ligne de front russe contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme ... 54

3.3.2 Le « syndrome tchétchène » du terrorisme international ... 56

3.4 Une distinction idéologique et morale avec le terrorisme ... 60

CHAPITRE 4 : Utilisation de la force militaire ... 63

4.1 Une rhétorique militaire dominante dans les communications américaines ... 63

4.1.1 La légitimité du recours à la force : d’un acte terroriste à un acte de guerre ... 63

4.1.2 Le rôle de la force militaire américaine en Asie centrale : renforcement de la sécurité et de la stabilité régionale ... 67

4.2 Renforcement de l‟État russe contre l‟expansion du terrorisme international ... 71

4.2.1 Légitimité du recours à la force: Puissance de l’État et renforcement législatif ... 72

4.2.2 Le rôle de la force militaire russe en Asie centrale : défense du territoire national et élimination des terroristes ... 76

4.3 L‟utilisation de la force militaire : une approche anti-terroriste ou contre-terroriste? .... 79

CHAPITRE 5 : Les préférences stratégiques ... 83

5.1 L‟influence néo-conservatrice dans les préférences stratégiques américaines ... 83

5.1.1 La lutte contre le terrorisme international: un partage inégal entre trois piliers ... 84

5.1.2 La coalition internationale ou un multilatéralisme de façade? ... 88

5.2 Les préférences stratégiques russes : une vision pragmatique ... 92

5.2.1 La politique étrangère : un renforcement interne et externe du pouvoir central ... 93

5.2.2 L’implication russe en Asie centrale : un retour sur la scène internationale ... 97

5.3 Des orientations stratégiques similaires pour des objectifs différents ... 102

CONCLUSION... 105

BIBLIOGRAPHIE ... 111

LISTE DES TABLEAUX

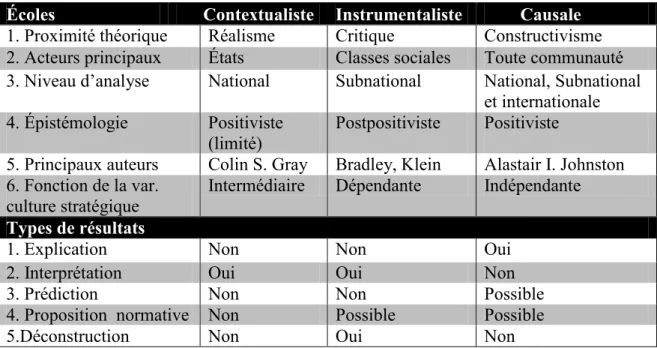

Tableau I – Matrice sur la culture stratégique ... 25

Tableau II – Acteurs Américains sélectionnés ... 37

Tableau III – Acteurs russes sélectionnés ... 38

Tableau IV – Échantillon recueilli pour l‟administration de Bush ... 39

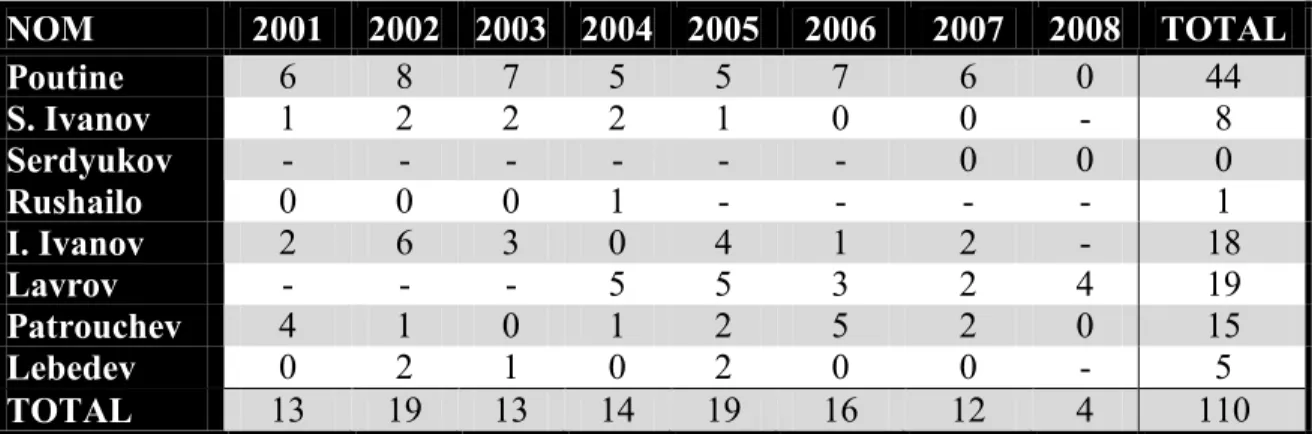

Tableau V – Échantillon recueilli pour l‟administration de Poutine ... 39

Tableau VI – Nombre de communications par contexte ... 41

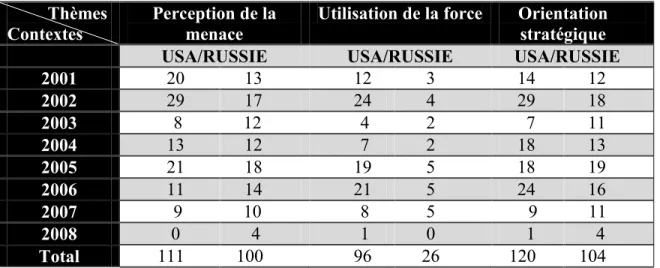

Tableau VII – Nombre de communications pour chaque thème selon l‟année ... 41

Tableau VIII – Nombre de communications pour chaque thème selon le contexte ... 41

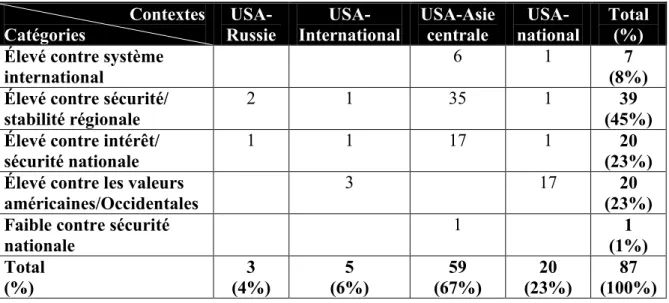

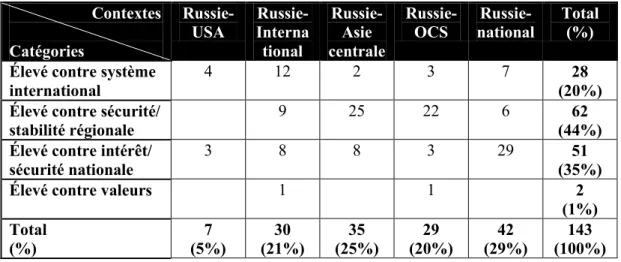

Tableau IX – Catégorisation des énoncés américains décrivant la menace terroriste selon le contexte ... 51

Tableau X – Catégorisation des énoncés russes décrivant la menace terroriste selon le contexte ... 55

Tableau XI – Catégorisation des mots les plus employés par l‟administration de Bush pour décrire la lutte contre le terrorisme selon le contexte ... 64

Tableau XII – Catégorisation des énoncés américains sur le rôle de la force selon le contexte68 Tableau XIII – Catégorisation des mots les plus employés par l‟administration de Poutine pour décrire la lutte contre le terrorisme selon le contexte ... 73

Tableau XIV – Catégorisation des stratégies privilégiées par les acteurs américains en Asie centrale ... 84

Tableau XV – Catégorisation des énoncés américains sur la stratégie à privilégier en Asie centrale selon l‟année ... 87

Tableau XVI – Catégorisation des énoncés américains préconisant une approche multilatérale ou unilatérale/bilatérale selon le contexte ... 88

Tableau XVII – Catégorisation des stratégies privilégiées par les acteurs russes en Asie centrale ... 93

Tableau XVIII – Catégorisation des énoncés russes préconisant une approche multilatérale ou bilatérale selon le contexte ... 98

LISTE DES FIGURES

Figure I – Paradigme central de la culture stratégique... 22 Figure II – Grille de lecture ... 35 Figure III – Récapitulation des principaux résultats ... 106

ACRONYMES

ABM : antimissile balistiqueCACO : Central Asia Cooperation Organization CECA : Communauté économique centre-asiatique CEI : Communauté des États indépendants

CENTRAZBAT : Central Asian Battalions

DOD : Département de la Défense américain (Department of Defense) DOS : Département d‟État américain (Department of State)

EURASEC : Eurasian Economic Community

FIDH : Fédération internationale des ligues des droits de l‟Homme FMF : Foreign Military Financing

FMS : Foreign Military Sales FSA : Freedom Support Act

FSB : Service de sécurité fédéral russe (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti) HTI : Hizb ut-Tahrir al-islami

IMET : International Military Education and Training JCET : Joint Combined Exchange Training

KGB :Comité pour la Sécurité de l'État (Komitet gossoudarstvennoï bezopasnosti) MDV : Ministère des Affaires internes russe (Ministerstvo Vnutrennykh Del) MIO : Mouvement islamique d‟Ouzbékistan

MO : Ministère de la Défense russe (Ministerstvo Oborony)

NADR : Nonproliferation, Anti-terrorism, Demining and Related Programs

NAK : Comité anti-terroriste national russe (Natsionalnyï antiterroristicheskiï komitet) OEF : Operation Enduring Freedom

OSC : Organisation de coopération de Shanghai

OSCE : Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe OTAN : Organisation du Traité de l‟Atlantique Nord

OTSC : Organisation du traité de sécurité collective PfP : Partnership for Peace (OTAN)

PRIT : Parti de la renaissance islamique du Tadjikistan

RATS : Structure anti-terroriste régionale de l‟OSC (Regional Anti-Terrorist Structure)

SVR : Service des renseignements extérieur russe (Sluzhba Vneshney Razvedki) TSC : Traité de Sécurité Collective

UDI : Union du jihad Islamique

What men believe to be real. .. that is real in their consequences.

William Isaac Thomas

Il n'y a que deux puissances au monde, le sabre et l'esprit : à la longue, le sabre est toujours vaincu par l'esprit.

REMERCIEMENTS

Plusieurs individus méritent de chaleureux remerciements pour l‟aide qu‟ils m‟ont apportée tout au long de mes études. Ceux-ci ont contribué non seulement à la réussite de ce mémoire, mais encore plus à mon développement personnel.

Tout d‟abord, je tiens à témoigner ma reconnaissance à ma directrice de recherche madame Aurélie Campana, qui, par sa rigueur intellectuelle et ses commentaires, m‟a amené à monter d‟un cran mon sens critique et ma capacité analytique.

Je remercie également mes parents, proches et amis qui n‟ont jamais cessé de croire en moi. Votre soutien indéfectible m‟a permis de passer à travers les moments les plus difficiles, passage obligé pour tout étudiant aux études supérieures.

Finalement, merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la conception de ce mémoire, des employés de la bibliothèque de l'Université Laval à mes collègues étudiants en passant par les personnes qui travaillent au département de Science politique.

À vous qui lirez ces lignes, sachez qu‟il s‟agit de l‟aboutissement d‟un projet de longue haleine. Malgré le parcours parsemé d‟embuches, je n‟ai jamais cessé de croire en moi et en ma volonté de mener à terme sa rédaction. Avec beaucoup de persévérance et de patience, quand on veut, on peut.

Carte de l’Asie centrale

Source : ICG, « Is Radical Islam Inevitable in Central Asia? Priorities for Engagement », Asia Report N°72,

INTRODUCTION

Depuis le début des années 1990, de nombreuses études portant sur le terrorisme constatent une évolution de ce phénomène en raison, notamment, de la forte prolifération de groupes terroristes religieux, essentiellement de nature islamiste.1 Ayant comme point culminant les attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, ce phénomène est passé de menace « dérangeante » (annoying threat) à menace importante ou même à menace globale pour le système international (Gagnon, 2007 : 65). Malgré cette prise de conscience de la part des gouvernements occidentaux (essentiellement), il n‟en reste pas moins qu‟il est difficile pour ces derniers de combattre cet ennemi mal défini, dont les menaces sont diffuses et intangibles. Avec la multiplication des liens internationaux entre les groupes terroristes, sa complexité a effectivement amené les États à adopter des mesures multilatérales afin de renforcer la sécurité internationale. C‟est pourquoi on observe depuis le début du 21e siècle non seulement une intensification de la coopération dans la lutte au terrorisme entre les États-Unis et ses alliés européens, mais également l‟émergence de nouvelles coopérations, notamment avec la Russie. Cette volonté de coopérer s‟est manifestée dès les heures qui suivirent l‟effondrement des tours jumelles lorsque le président russe Vladimir Poutine fut le premier représentant étatique à offrir son aide au président américain George W. Bush.

Sur le plan géopolitique, l‟Asie centrale et le Caucase sont les régions du globe qui ressentent le plus les effets de la coopération entre ces deux pays. Dès le 24 septembre 2001, le Président Poutine annonce dans une allocution télévisée un plan en cinq points visant à soutenir les États-Unis dans la lutte au terrorisme (Facon, cité dans Legault, Chaliand et Blin, 2004 : 17). Cette volonté politique s‟est traduite par l‟ouverture des corridors aériens russes lors de l‟intervention de l‟OTAN en Afghanistan ainsi que le ravitaillement des forces par les voies ferroviaires (Contessi, 2010). Le président russe encouragea également les chefs centrasiatiques à contribuer à cet effort en permettant l‟établissement de bases militaires américaines sur leurs territoires, proposition que

1 Bien que le terrorisme religieux ne soit pas l‟apanage du terrorisme islamiste, les auteurs accordent

néanmoins à celui-ci une place importante dans leurs études (Hoffman, 1998; Morgan, 2004; David et Gagnon, 2007; Chaliand et Blin, 2004)

l‟Ouzbékistan, le Kirghizstan et la Tadjikistan ont acceptée (Hahn, 2009; Legault et al, 2004 : 97).2 De leurs côtés, les États-Unis ont fait preuve d‟une plus grande « souplesse » à l‟égard des opérations que mène la Russie en Tchétchénie et sur les liens que certaines factions tchétchènes possèdent avec le terrorisme international. Plus encore, pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des militaires russes et américains ont participé conjointement à des opérations armées dans les premiers jours de septembre 2002 en encadrant les forces armées géorgiennes engagées dans les gorges de Pankissi afin d‟y neutraliser des éléments terroristes du réseau Al-Qaïda (Encel, Guez, 2004 : 120-122). Cette volonté de coopérer a également engendré l‟établissement de nouveaux mécanismes de communication et de coopération entre ces deux États, tels qu‟au sein du Nato-Russian Council (NRC)3 et le U.S.-Russia Working Group on Counterterrorism. On ne peut donc nier le rapprochement entre les États-Unis et la Russie dans la lutte anti-terroriste après les évènements du 11 septembre et leur volonté de coopérer. C‟est pourquoi certains spécialistes observent dans ces faits l‟apparition d‟un nouveau partenariat stratégique en matière de lutte anti-terroriste (Cross, 2006; Smith, 2008).

D‟autres spécialistes considèrent cependant que la coopération entre ces deux États en Asie centrale et au Caucase est limitée, voire même impossible à moyen et long terme, puisque de nombreuses motivations divergentes subsistent entre ces deux administrations. Pour Karaganov (2009), un des éléments de discorde est la volonté de Washington à étendre la démocratie au sein des États de ces régions. Cette politique est vue par Moscou, surtout au sein des cercles militaires et des nationalistes les plus conservateurs, comme une stratégie afin de faire basculer les États issus de l‟effondrement de l‟URSS dans le camp américain et représente, dans une certaine mesure, une critique à l‟égard de leur système

2 Le Kazakhstan a refusé aux États-Unis l‟accès à son territoire, mais leur a accordé une zone de survol aérien

et un droit d‟atterrissage en cas d‟urgence.

3 Bien que plusieurs autres pays soient membres de cette organisation multilatérale, ces deux États jouent un

rôle prédominant, ce qui entraîne des répercussions sur leurs relations bilatérales. Les activités de ce conseil comprennent un important volet anti-terroriste, y compris sur le plan technique, et mènera à la tenue d‟exercices conjoints ou à la participation de la Russie à des manœuvres antiterroristes de l‟OTAN en Méditerranée en 2005. Fin 2004, le sommet OTAN-Russie d‟Istanbul adopte le principe d‟un plan stratégique annuel commun de mesures de prévention et de réponse au terrorisme. Pour de plus amples informations sur la lutte au terrorisme, voir Nato-Russian Council, [En ligne] : -http://www.nato-russiacouncil. info/htm/EN/index.shtml-.

politique. En d‟autres termes, plusieurs dirigeants russes perçoivent d‟un mauvais œil la présence des États-Unis à long terme dans leur cour arrière. Pour Fairbanks (2001), Encel et Guez (2004), les perceptions américaines et russes du terrorisme ainsi que les solutions proposées, de part et d‟autre, pour éliminer cette menace ne concordent pas toujours. Les autorités russes justifient leurs opérations militaires contre des groupes nationalistes tchétchènes en les qualifiant de terroristes, tout en aidant certains mouvements séparatistes d‟Abkhazie et d‟Ossétie du Sud en Géorgie (entraînés par des forces spéciales russes). De leurs côtés, les États-Unis passent sous silence la répression exercée en Tchétchénie et condamnent les actions menées par les séparatistes en Géorgie. Ainsi, bien que Moscou soutienne Washington dans la guerre au terrorisme,4 ces exemples démontrent l‟absence de concertation entre ces deux puissances et l‟existence de part et d‟autres de divergences stratégiques en matière de lutte anti-terroriste,5 remettant en question cette coopération émergente. Les défis restent donc encore importants et plusieurs contentieux persistent et nuisent à l‟application de stratégies communes contre les organisations terroristes situées dans ces régions du monde.

L’élaboration des stratégies

Il est largement admis que le terme stratégie est généralement employé dans les politiques de défense et de sécurité afin de désigner la manière dont la puissance militaire est utilisée par les gouvernements dans la poursuite de leurs intérêts (Garnett, 1975 : 3; Klein, 1991 : 3-4). Les gouvernements choisissent donc les stratégies qui leur semblent les plus appropriées et efficaces afin de répondre à leurs intérêts. Ces derniers étant parfois incompatibles, la coopération entre les États peut faire face à des obstacles, limitant ainsi ses possibilités. Des divergences apparaissent lorsque vient le temps d‟expliquer comment les stratégies prennent forme, puisque différentes conceptions s‟opposent sur ce sujet. Les

4 Les inquiétudes concernant les liens internationaux du terrorisme en Tchétchénie ont en effet persuadé le

gouvernement russe à accorder une importance à la campagne des États-Unis (et des pays européens) contre le terrorisme international (Rodier, 2006 : 147-163; Rabassa, Cragin et al., 2006).

5 À cette étape-ci, nous définissons la lutte anti-terroriste comme des pratiques, techniques, tactiques ou

stratégies employées par les gouvernements, les militaires, les départements de police, les services de renseignements ou les corporations, afin de prévenir ou d‟éliminer des menaces terroristes. Nous employons à cette étape une définition très large puisque la lutte anti-terroriste relève de la juridiction des États, possédant ainsi une connotation politique et subjective. Cette définition sera approfondie dans le 4e chapitre de cet ouvrage.

propositions les plus diffusées proviennent des approches matérialistes et rationnelles. Bien que la plupart des théoriciens issus du néoréalisme et néolibéralisme s‟y réfèrent, ce sont ceux affiliés à l‟approche dite du choix stratégique (Strategic Choice), ou choix rationnel (Rational Choice) qui présentent le mieux leur processus de définition (Goffman, 1969; Schelling, 1980; Mclean, 1991; Morrow, 1994; Lake et Powell, 1999). En analysant les relations internationales à travers les interactions stratégiques, où chaque acteur doit prendre en considération les actions de l‟autre dans le but d‟obtenir les résultats représentant le plus grand rendement possible, la possibilité pour un acteur d‟arriver à ses fins dépend de la décision des autres acteurs. À la fin de ce processus, les acteurs choisissent, selon le meilleur de leur capacité, la stratégie présentant les meilleurs résultats. Le terme «rationalité» signifie ainsi que les acteurs établissent, d‟une manière cohérente, un ordre de préférence sur les possibles coûts et bénéfices résultant de leurs actions et celles des autres (Morrow, 1994 ; 18-19).6

Une analyse rationnelle des stratégies sur la base des coûts et des bénéfices qu‟elles peuvent entraîner ne semble toutefois pas suffisante pour comprendre comment les États parviennent à élaborer et à adopter des stratégies et à joindre leurs efforts face à un enjeu commun. En effet, Ken Booth considère que l‟utilisation du choix rationnel comme cadre analytique pour étudier les relations entre États peut provoquer des « distorsions ». Celui-ci mentionne effectivement que cette approche amène les chercheurs à développer un regard profondément ethnocentrique, en supposant que tous les États répondent aux stimuli externes et évaluent les coûts et les bénéfices de la même manière (Booth, 1979). Cette critique souligne ainsi l‟absence au sein des approches matérialistes et rationnelles de facteurs politiques internes propres à chaque État dans l‟élaboration des orientations stratégiques. Cette position rejoint dans une certaine mesure les propositions défendues par les approches idéationnelles, qui mettent l‟accent sur les facteurs culturels pour expliquer l‟élaboration des politiques et des stratégies.

6 Mentionnons que cette approche n‟affirme pas que les acteurs obtiennent toujours les résultats recherchés,

mais plutôt qu‟ils tentent d‟atteindre leurs objectifs au meilleur de leurs moyens. Pour bien exprimer cette idée, il est préférable d‟utiliser le terme rationalité limitée (bounded rationality), puisque les acteurs ne possèdent pas toutes les informations, mais seulement celles qui sont disponibles.

Certaines études dédiées aux relations entre les États-Unis et l‟Union européenne en matière de lutte anti-terroriste peuvent être citées en exemple pour appuyer ces propos (Rees et Aldrich, 2005; Adam, 2005; Bonditi et Al., 2008). Bien que ces deux entités politiques aient identifié le terrorisme international comme une importante menace à la sécurité nationale et internationale, ces travaux démontrent qu‟il existe néanmoins des divergences dans les stratégies préconisées de chaque côté de l‟Atlantique dues à des différends culturels et non à des calculs rationnels différents. D‟un côté, la France, l‟Allemagne, l‟Espagne et (dans une moindre mesure) le Royaume-Uni considèrent le terrorisme d‟abord comme une problématique de sécurité intérieure, ayant pour effet d‟introduire cette violence dans la catégorie du crime et relevant de la police. C‟est pourquoi ces pays privilégient un « multilatéralisme régional » et la voie pénale pour lutter contre le terrorisme (Adam, 2005 : 29-30; Rees, 2005 : 905-906). À l‟inverse, le terrorisme aux États-Unis a d‟abord été assimilé à une arme de politique étrangère, voire à une technique particulière de combat ou à une nouvelle modalité de conduite de la guerre (Bonditi, 2005 : 164; Rees : 908-909). En déclarant la « guerre » au terrorisme et en établissant des liens entre le terrorisme international, les armes de destruction massive et les États qui rejettent le système international et sa structure, les États-Unis privilégient le recours à la force armée et démontrent une approche basée sur un « unilatéralisme global » (Adam : 23; Rees : 905-906). Bien que la coopération entre les États ne puisse se faire sans la présence d‟intérêts convergents, nous pouvons donc observer des cas où des pays, qui partagent des intérêts et un calcul coûts/bénéfices similaires, présentent néanmoins des orientations stratégiques différentes.

Face à ces observations, nous constatons que les approches idéationnelles occupent une place importante dans l‟étude des stratégies, notamment en matière de sécurité, de défense et de guerre. En effet, les gouvernements sont composés de forces idéologiques, caractérisées par un ensemble de croyances, de valeurs et d‟expériences que plusieurs auteurs regroupent au sein du concept de culture stratégique (Johnston, 1995a; Glenn, Howlett et Poore, 2004; Sondhause, 2006; Roussel, 2007). Ce concept sert à étudier les diverses fonctions que ces dernières peuvent assumer ou l‟impact qu‟elles peuvent avoir sur une communauté. En terme général, la culture stratégique est définie comme « un ensemble

cohérent et persistant d‟idées, propres à un contexte sociohistorique donné, qu‟entretient une communauté à l‟égard de l‟usage de la force armée et du rôle des institutions militaires » (Roussel, 2007 : 18). Elle permet ainsi aux auteurs qui s‟y réfèrent d‟expliquer ou d‟interpréter les décisions ou l‟attitude d‟une communauté (bien souvent un État) sur des questions relatives à la guerre ou à la défense à partir de ses particularités historiques, géographiques ou sociopolitiques ou pour rendre compte des différences que l‟on peut observer dans le comportement des États qui possèdent une puissance semblable (Roussel, 2007 : 10). Par exemple, un chercheur peut utiliser cette notion pour expliquer l‟adoption par une force armée d‟une doctrine de combat plutôt qu‟une autre, de comprendre la propension ou les réticences d‟une population à augmenter les dépenses militaires ou de définir le seuil à partir duquel un gouvernement décide que le recours à la guerre est justifié. Bref, la notion de culture stratégique peut servir à produire plusieurs types de réflexion dans un domaine d‟activité que l‟on considère souvent déterminé avant tout par des facteurs matériels.

Dans cette perspective, le système d‟idées présent au sein d‟un gouvernement peut amener les acteurs politiques à privilégier certaines stratégies plutôt que d‟autres pour répondre aux intérêts de leur État.7 Ces préférences, fondées sur les particularités de la culture stratégique de la communauté à l‟étude, reflètent un certain nombre de valeurs et d‟intérêts dits « nationaux »,8 qui guide la formulation des politiques de défense et le fonctionnement des institutions militaires (Glenn, Howlett et Poore, 2004; 60-64). C‟est pourquoi on peut reconnaître des représentations sociales dominantes et persistantes à travers les discours des décideurs politiques d‟un même État. La question n‟est pas de savoir si celles-ci correspondent à la réalité, puisqu‟il est toujours possible de présenter un contre-discours afin de démontrer combien ces représentations sont surfaites, voire

7 Il convient de mentionner que les auteurs se référant à ce concept ne s‟entendent pas sur le lien de causalité

entre la culture stratégique, les préférences stratégiques et le comportement des États. Ce débat sera présenté dans la revue de littérature.

8 Bien que cette notion soit généralement employée par des auteurs issus du courant réaliste pour étudier les

politiques étrangère des États, l‟intérêt national se réfère dans cette recherche à une « expression d‟intérêt public » indiquant ce qui est le mieux pour la nation dans ses relations avec d‟autres États ou organisations internationales. L‟État joue ainsi un rôle central dans la définition et la défense des intérêts nationaux. Même si sa définition par les hommes politiques demeure parfois imprécise ou présente des contradictions, elle fait souvent allusion à la survie de l‟État, le bien-être et la sécurité de la nation. Elle fait également référence à la richesse, la croissance économique et le pouvoir (Krasner, 1978:5-34; Finnemore, 1996: 1-33).

complètement fausses. La pertinence du concept de culture stratégique réside plutôt dans sa faculté à amener le chercheur à faire référence aux représentations dominantes d‟une société, d‟une communauté ou d‟un gouvernement de la réalité stratégique de son environnement et des moyens appropriés afin d‟y répondre. En d‟autres termes, la question est de savoir quel sens les acteurs donnent à une la réalité. En ce qui a trait à cette recherche, il s‟agit précisément de la lutte anti-terroriste américaine et russe en Asie centrale.

Problématique

Bien que les arguments présentés jusqu‟ici démontrent l‟utilité du concept de culture stratégique comme cadre analytique, la pertinence de cette recherche réside également dans l‟originalité du sujet. À la lumière de notre recension de littérature sur les relations russo-américaines en matière de lutte anti-terroriste, aucune étude n‟a effectivement entrepris d‟analyser leurs relations sous l‟angle de leur culture stratégique respective. En effet, plusieurs travaux se concentrent uniquement sur le comportement de la Russie ou des États-Unis dans ce domaine par l‟entremise de leur culture stratégique, sans les comparer (Cassidy, 2003; Glenn, 2004; Farrell, 2005; Lock-Pullan, 2006; Greathouse, 2008; McGuire, 2009; Eitelhuber, 2009), tandis que d‟autres traitent des pratiques culturelles dans la lutte anti-terroriste sans se référer spécifiquement à ces deux pays (Rasmussen, 2003). Deux raisons peuvent expliquer ce vide : selon Garrick (2002 : 421), l‟accessibilité aux informations peut s‟avérer difficile du fait que le traitement de la menace terroriste et des options stratégiques à privilégier, surtout en ce qui a trait à leurs évaluations, constituent habituellement des données secrètes (classified). Pour Glenn, Howlett et Poore (2004 : 8), l‟absence de qualificatif attaché au concept de culture stratégique explique le flou entourant le terme de culture stratégique, compliquant ainsi la tâche au chercheur de délimiter avec précision un cadre d‟analyse. C‟est ce qui amène Roussel (2007 : 46) à affirmer qu‟il existe un besoin de mieux comprendre comment les différentes communautés se positionnent sur la question du recours à la force militaire contre les organisations terroristes.

Or, c‟est précisément cette problématique que cette recherche propose d‟approfondir en présentant la question suivante : « Comment les États-Unis et la Russie ont articulé leurs discours dédiés à la lutte anti-terroriste en Asie centrale, sous l‟administration de George W. Bush et de Vladimir Poutine? ». En posant cette question, ce mémoire a pour objectif de comprendre et de comparer la perception de ces deux gouvernements à l‟égard de leurs ennemis, des circonstances dans lesquelles l‟usage de la force est jugé légitime et des moyens privilégiés pour les éliminer. Bien que les dirigeants politiques présentent globalement leurs positions sur ces aspects au sein de grandes stratégies (National Security Strategy of United States of America, National Strategy for Combatting Terrorism, National Security of the Russian Federation par exemples), celles-ci peuvent différer d‟une région à l‟autre du monde. En se focalisant précisément sur l‟Asie centrale, cette recherche pourra observer plus concrètement comment les dirigeants américains et russes perçoivent le terrorisme dans cette région et les moyens privilégiés pour l‟éliminer.

Cette région semble être la plus appropriée pour atteindre les objectifs de cette étude, puisqu‟elle est l‟une des seules où ces deux États sont très actifs dans la lutte anti-terroriste (Hahn, 2009 : 5-9). Depuis les attentats du 11 septembre 2001 et la « guerre » déclarée par le gouvernement de George W. Bush contre le terrorisme, l‟Asie centrale a acquis une nouvelle dimension stratégique pour les États-Unis, et ce, encore plus avec l‟intervention militaire en Afghanistan. Sa stabilisation sociopolitique est également devenue une priorité pour les décideurs de la Maison-Blanche. La présence de plusieurs régimes autoritaires, utilisant des moyens de plus en plus répressifs pour mater les rebellions, les manifestations ou dans le but de se maintenir au pouvoir, ainsi que la détérioration de la situation socioéconomique représentent un environnement propice au développement des organisations terroristes et renforcent l‟influence des mouvements islamistes (Olcott, 2001; Rao et Alam, 2005 : 99-136; Rumer, Trenin et Zhao, 2007). Ainsi, si la politique étrangère américaine accordait peu d‟importance aux questions sécuritaires en Asie centrale avant 2001 (à l‟exception du démantèlement de l‟arsenal nucléaire soviétique), il est certain que les attentats du 11 septembre ont obligé les dirigeants des États-Unis à réévaluer l‟importance de la menace terroriste dans cette région.

La Russie s‟inquiète également de la présence d‟organisations terroristes en Asie centrale, et ce, avant que les évènements du 11 septembre ne se produisent.9 Suite à l‟éclatement de l‟URSS, le développement d‟un grand nombre de conflits et de désordres de toutes natures sur l‟ensemble du territoire de l‟ancienne Union soviétique a très tôt attiré l‟attention des autorités civiles et militaires russes sur des types de menaces moins traditionnelles. La guerre civile au Tadjikistan (1992-1997), l‟émergence du MIO initialement en Ouzbékistan dans le but premier de s‟opposer au régime répressif et autoritaire du président Islam Karimov, les guerres civiles successives en Afghanistan (1989-1992, 1992-1996) aboutissant à une victoire des talibans ainsi que les incursions de militants religieux armés au Kirghizistan et en Ouzbékistan en 1999 et 2000, ont effectivement amené le Kremlin à accorder une plus grande importance à cette région dans les politiques de sécurité russe (Omelicheva, 2007: 369-393; Goldman, 2009: chap. 2-6). Ces deux États s‟entendent donc globalement sur le fait que la présence d‟entités terroristes en Asie centrale, principalement de nature islamiste, représente une menace pour la sécurité régionale et internationale (Gunn, 2004; Hahn, 2009). À cet égard, il est difficile de voir comment le terrorisme pourra être éradiqué de cette région sans que ces deux puissances joignent leurs efforts. Il est donc clair que ces deux pays partagent des intérêts et des objectifs communs dans cette région, d‟où l‟intérêt de cette recherche de comparer la culture stratégique de ces deux pays en matière de lutte anti-terroriste.

Le recours à cette notion comme cadre analytique permet ainsi d‟apporter un point de vue complémentaire sur la relation qu‟entretiennent ces deux nouveaux partenaires dans ce domaine. En employant une approche interprétativiste, nous croyons être en mesure d‟identifier les représentations présentes et dominantes dans les discours des dirigeants étatiques américains et russes liés à la lutte anti-terroriste en Asie centrale. L‟adoption de cette approche permet effectivement au chercheur une adaptation constante à l‟égard des données recueillies afin de comprendre les caractéristiques des communautés à l‟étude, leurs perceptions et leurs intentions sur un sujet ou un enjeu (Hudson et Ozanne, 1988 :

9 Un rapport spécial des services de renseignements russes a en effet été transmis à l‟ONU, le 9 mars 2001,

concernant la localisation de 55 bases d‟Al-Qaïda en Afghanistan. Ce document fournit des détails précis sur le mode opératoire d‟Oussama Ben Laden avec les Talibans et sur l‟organigramme de ces derniers et indique où, comment et par quel biais le trafic d‟héroïne s‟opère dans l‟Afghanistan par le biais des Talibans avec la bénédiction d‟Al-Qaïda (Encel et Guez, 2004 :117-118).

513). Cette recherche se divise en quatre parties. Tout d‟abord, le premier chapitre présente une revue de littérature des travaux qui portent sur le concept de culture stratégique. Cet exercice permet de présenter les grandes lignes des débats théoriques qui opposent les auteurs sur l‟usage et la portée de ce concept et de déterminer les éléments qui nous semble les plus appropriés pour notre recherche. Ensuite, le deuxième chapitre présente le cadre d‟analyse et la grille d‟analyse élaborés pour cette recherche ainsi que la méthodologie employée afin de recueillir, de traiter et d‟analyser les données. Les trois chapitres suivant comparent la position des dirigeants américains et russes au sein des discours à travers trois thèmes : la perception de ces gouvernements sur la menace terroriste en Asie centrale, l‟utilisation de la force et les orientations stratégiques privilégiées pour cette région. Finalement, la conclusion de ce mémoire présente une synthèse des éléments similaires et différents des idées véhiculées par le gouvernement américain et russe.

CHAPITRE 1

Revue de littérature sur le concept de culture stratégique

Bien que l‟étude de la relation entre la culture et les conflits ait réellement débuté pendant la Seconde Guerre mondiale, le concept de culture stratégique en relations internationales est apparu à la fin des années 1970 avec la publication de The Soviet Strategic Culture de Jack Snyder (1977). Formulé au départ pour faire état des comportements différents de la part les dirigeants politiques, malgré des situations similaires, cet ouvrage devînt le précurseur d‟un nouveau domaine de recherche, ouvrant la voie à d‟autres chercheurs qui contribueront à son développement. Depuis, les usages auxquels se prête cette notion se sont multipliés, s‟affiliant essentiellement à trois « école de pensée ».10 Les distinctions entre elles proviennent de l‟importance, des effets, de la valeur explicative et de la définition. L‟objectif de ce premier chapitre est d‟examiner leurs propositions pour bien comprendre les diverses définitions et postulats, l‟importance de ses effets et la valeur explicative qu‟ils attribuent à ce concept. Ce faisant, nous serons mieux à même d‟identifier les éléments les plus pertinents en lien avec le sujet de cette recherche et pour l‟élaboration de notre cadre d‟analyse.

1.1 L’école contextualiste

Cette première école de pensée correspond aux premiers travaux se référant à la notion de culture stratégique, en particulier ceux de Jack Snyder et de Colin Gray. En examinant la pensée stratégique militaire des États-Unis et de l‟Union soviétique (essentiellement dans le domaine nucléaire), ils tentaient de comprendre pourquoi ces deux États, dont les attributs de puissance étaient semblables au cours de la guerre froide, et donc chez qui on pouvait s‟attendre à observer des comportements similaires, possédaient des stratégies nucléaires distinctes à plusieurs égards. Afin d‟expliquer ces différences, qui

10 Bien que plusieurs chercheurs aient effectué diverses classifications, la plupart présentent des lacunes selon

Stéphane Roussel (2007 : 21-23). C‟est pourquoi cet auteur préfère utiliser le terme « école », que nous utiliserons également, puisqu‟elle permet d‟émettre une distinction selon l‟usage qu‟elle préconise du concept de culture stratégique.

relèvent du domaine des idées plutôt que du matériel, ces auteurs évoquent pour la première fois le concept de culture stratégique.

1.1.1 Définitions et théories

Les chercheurs associés à cette école posent comme principale hypothèse qu‟il existe un caractère ou un style national au sein d‟une communauté. Celui-ci amène les dirigeants à adopter des stratégies différentes d‟un pays à l‟autre malgré des situations et des conditions matérielles semblables. Leurs attentions portent ainsi sur les facteurs qui s‟appliquent spécifiquement à une communauté et qui sont susceptibles d‟influencer les décisions stratégiques des acteurs. C‟est ce qui amène certains auteurs, tels que Carnes Lord et David Jones, à répertorier les variables présentes dans ce concept afin de mieux le définir. Leurs listes incluent la situation géopolitique, les relations internationales, l‟idéologie et la culture politique, la culture militaire, les relations civils-militaires, l‟organisation bureaucratique et enfin l‟armement et la technologie (Lord, 1985 : 272; Jones, 1990 : 35). Puisque ces variables restent relativement stables sur une longue période, ces auteurs soutiennent qu‟elles entraînent au sein d‟un gouvernement étatique la création d‟un cadre perceptif commun à travers lequel les dirigeants interprètent leur environnement stratégique. Notons également qu‟en impliquant une grande diversité d‟éléments constituant la culture stratégique, Lord et Jones créent une définition souple et ouverte, laissant aux chercheurs la possibilité d‟établir une hiérarchie entre ces différentes variables. L‟influence de celles-ci peut donc considérablement varier selon le cas étudié.

Bien que les chercheurs s‟inscrivant dans cette ligne de pensée reconnaissent qu‟il existe une forme de relativisme culturel dans l‟élaboration des stratégies étatiques, ils accordent cependant un rôle secondaire à la notion de culture stratégique. Puisque le comportement des États dépend dans une large mesure d‟attributions matérielles, la culture stratégique constitue plutôt une variable intermédiaire, un complément à d‟autres hypothèses ou une explication que l‟on peut évoquer lorsque les autres variables ne parviennent pas à expliquer un phénomène de manière convenable (Desch, 1998 : 166-169). L‟utilisation du concept de culture stratégique peut ainsi s‟avérer utile pour compléter

l‟« image » donnée par d‟autres facteurs afin de présenter des anomalies ou des différences minimes dans le comportement des acteurs dont les conditions matérielles sont semblables. L‟attrait pour ce concept est également limité puisque sa valeur explicative est remise en question sur le plan épistémologique par certains auteurs. Le positivisme étant l‟approche dominante au sein de cette école, Colin Gray soutient que la culture stratégique, comme objet d‟étude, ne s‟y prête pas pour deux raisons. Conformément aux principes du positivisme, l‟explication vise à identifier les causes d‟un phénomène afin d‟en expliquer le dynamisme. Dans cette optique, le premier problème de cette notion est sa valeur causale. Cet auteur soutient effectivement que les comportements d‟une communauté font partie intégrante de leur culture stratégique. Il n‟est donc pas possible de les étudier séparément et de les distinguer sous la forme de variables indépendantes et dépendantes (Gray, 1999 : 56) Le second problème présenté par Gray réside dans la partialité du chercheur. Pour les positivistes, l‟objectif de scientificité repose sur la séparation entre le sujet et l‟objet afin que le chercheur reste neutre, donc en l‟observant de « l‟extérieur ». Or, il ne peut se positionner à l‟extérieur de son objet d‟étude, la culture, puisque sa vision du monde et ses valeurs sont le produit de l‟environnement culturel à l‟intérieur duquel il évolue. Cette situation peut amener une personne à amplifier ou amoindrir l‟importance de certains phénomènes, agissant alors comme un filtre perceptif qui déforme la réalité. Conséquemment, il ne peut y avoir un rapport objectif entre un chercheur et un sujet touchant les aspects culturels. (Gray, 1999; 61)

Pour pallier à ces obstacles, Gray propose de considérer la culture stratégique comme un « contexte », une notion qui transcende à la fois la cause et l‟effet. C‟est pourquoi il définit cette notion comme : « un monde de l‟esprit et des sensations, et un habitus » (Gray, 1999 : 58, en italique dans l‟original). Selon David Grondin (2007 : 81), Gray semble s‟inspirer (sans s‟y référer explicitement) de l‟approche sociologique wébérienne développée par Raymond Aron (1997) en utilisant la notion de l‟explication causale comme une compréhension interprétative. La culture est ainsi perçue comme préexistante (contexte), dans une perspective anthropologique, et comme une composante vitale de toute étude sur des questions stratégiques (cause). Il existe donc une culture

stratégique nationale qui, bien qu‟elle soit difficile à circonscrire, reste néanmoins fondamentale, puisqu‟elle représente un contexte social qui produit un « style national » (Gray, 1981 : 22). C‟est cette logique qui conduit Gray à ne considérer la culture stratégique que comme un filtre entre la réalité matérielle et le dirigeant politique, filtre qui détermine l‟interprétation que fera ce dirigeant de la réalité qui l‟entoure. À défaut de pouvoir expliquer l‟adoption d‟une stratégie et d‟établir des lois afin de prédire le comportement d‟un État, la raison d‟être de la culture stratégique se situe dans sa capacité à interpréter et à comprendre comment la subjectivité des acteurs affecte la perception et les réactions d‟une communauté face à l‟environnement matériel : « […] the vital contextual question, that is cultural, is „what does the observed behaviour mean?‟ It is more modest to seek to interpret than it is to predict, but strategic cultural scholarship is as likely to be useful in the former role as it will be unduly challenged in the latter. » (Gray, 1999 : 56).

1.1.2 Limites et critiques

Cette approche fait cependant face à certaines limites et lacunes. La première concerne le nombre important de variables présentes dans les définitions de Lord et Jones. Alastair Iain Johnston mentionne à ce sujet que l‟utilisation d‟un aussi large éventail de facteurs rend difficile toute tentative de hiérarchisation. De plus, la présence d‟un nombre élevé de variables laisse peu d‟espace aux modèles non culturels qui tentent d‟expliquer le choix stratégique d‟un État (Johnston, 1995b : 37). C‟est ce qui amène Stuart Poore à dire, en parlant de ce modèle, qu‟ « […] il n‟y a rien qui ne relève pas de la culture stratégique. » (Glenn et all, 2004 : 53). Puisque Johnston considère que cette liste représente un essai purement descriptif, dépourvue de contenu analytique, cette approche ne peut représenter un modèle théorique général (Johnston, 1995a : 13).

Ce chercheur s‟oppose également à la conclusion présentée par cette « première génération » d‟auteurs selon laquelle il n‟existerait qu‟une seule culture stratégique à l‟intérieur d‟un État. Au contraire, la culture stratégique d‟un État représente l‟amalgame de plusieurs traditions culturelles. Croire qu‟une seule culture peut se démarquer du lot et s‟imposer aux autres démontre une ignorance de la nature hétérogène des sociétés modernes. Johnston explique effectivement cette approche déterministe par la nécessité

pour cette école de développer des explications causales et une connaissance objective du monde. C‟est ce qui amène ces auteurs à développer une vision homogène de la culture stratégique d‟une société et constante à travers le temps (Johnston, 1995b : 37-38). Or, en prenant en considération les variables présentes dans les définitions de Lord et Jones, il serait plus logique, selon Johnston, de conclure que les particularités géographiques, politiques, les expériences culturelles et stratégiques d‟une société produisent une multitude de cultures stratégique.11

Enfin, en défendant à la fois les postulats réalistes tout en se rapprochant de l‟épistémologie interprétativiste, l‟évolution des travaux de Gray entre 1981 et 1999 semble paradoxale. L‟interprétation wébérienne effectuée par cet auteur sur la conception de l‟objectivité présente effectivement des incohérences, puisqu‟il est impossible d‟expliquer une causalité en recourant à des facteurs matériels tout en adoptant une approche interprétativiste qui tient compte du contexte culturel. Max Weber mentionne sur ce sujet que l‟on ne peut expliquer un lien causal dans la vie sociale sans comprendre la signification que l‟activité étudiée possède pour le chercheur (Weber, 1995 : 57-58). La compréhension de l‟activité sociale doit notamment se faire dans le contexte culturel dans lequel elle est intégrée, ce qui implique qu‟il faille reconstruire les intentions des acteurs dans le contexte culturel spécifique dans lequel l‟action a lieu. C‟est donc l‟interprétation qui donne un sens aux évènements qui construisent la réalité sociale. Cette approche nécessite conséquemment une analyse herméneutique, minimisant ainsi les possibilités d‟atteindre la vérité, puisque l‟analyste procède en se référant à ses valeurs, et que ses valeurs sont contestables. Or, puisque Gray croit en l‟existence d‟une vérité, d‟une nature, qu‟on peut décrire et expliquer, ses prétentions wébériennes quant à la connaissance objective sont infondées. Cette approche est plutôt privilégiée par les auteurs adoptant une démarche postpositiviste, regroupés au sein de la deuxième école de pensée.

11 Pour renforcer son argument, Johnston mentionne que Snyder reconnaît la possibilité que différentes

1.2 L’école « instrumentale » (ou « hégémonique »)

Au milieu des années 1980, certains auteurs se questionnent sur l‟origine du processus de production culturelle, sur la base d‟une analyse historique et sociale, procédant alors à une réinterprétation du concept de culture stratégique. Bien qu‟ils définissent cette notion comme le produit d‟une expérience sociohistorique, ceux-ci estiment que les orientations stratégiques sont moins façonnées par cette culture que par les intérêts de la classe hégémonique responsable de la prise de décision. S‟inscrivant dans le prolongement des travaux du théoricien néogramscien Robert W. Cox,12 leur principal objectif est de comprendre comment une conception spécifique de la culture parvient à atteindre le statut de discours hégémonique et, conséquemment, à supplanter les autres conceptions.

1.2.1 Définition et théorie

Les auteurs affiliés à l‟école instrumentaliste, principalement Bradley S. Klein et Robin Luckham, présentent la culture comme un outil pour contrôler le processus décisionnel ou légitimer l‟usage de la violence contre un ennemi, en produisant un consensus autour des enjeux stratégiques ou en faisant taire toute forme de dissidence interne. Source puissante de légitimation, la culture permet aux élites de maintenir l‟ordre social à leur avantage en établissant un rapport de pouvoir entre les classes dominantes et les classes dominées. Cette forme d‟hégémonie ne repose pas sur une domination physique ou armée, mais sur l‟exercice d‟une direction morale et intellectuelle :

[…] hegemony concerns the production of legitimacy, the co-optation of radical challenges to bourgeois dominance and the construction of culturally integrative networks by which the working class and subaltern groups are absorbed within a political structure which bridges the historical antagonisms within civil society (Klein, 1988: 134).

12 Cox s‟est basé sur des éléments de la théorie du marxiste italien Antonio Gramsci (1891-1937) pour

amorcer une conception postpositiviste de la relation entre la théorie et la pratique, qu‟il voulait en rupture tant avec l‟analyse néoréaliste qu‟avec celle du marsixme orthodoxe. L‟hégémonie néogramscienne doit être interprétée, selon Cox, dans un rapport dialectique qui lie domination à direction, le pouvoir du consensus social mettant en relief un consentement politique plutôt qu‟une domination imposée par la force. Le groupe social hégémonique est composé des intellectuels « organiques », à qui incombe la direction intellectuelle et morale de la société (Cox, 1987 : 85-123; Klein, 1988 : 133-148; Dufour, 2007 :207-229).

Les discours et déclarations publiques portant sur les orientations stratégiques permettent de légitimer l‟autorité de ceux qui sont en charge de ce processus décisionnel. L‟État et les discours constituent une identité artificielle et imposent à la société une « unité nationale » purement fictive. Il émerge alors de ces discours la création arbitraire d‟une dualité intérieur/extérieur ainsi que la création d‟un « Soi » et d‟un « Autre ». L‟État se sert effectivement de son pouvoir sur l‟usage de la force légitime pour construire un Autre menaçant à repousser du Soi « unifié » qu‟est la société nationale (Grondin, 2007 : 75-76). La culture stratégique possède donc une fonction qui est autant, sinon plus, orientée vers l‟intérieur de l‟État que vers l‟extérieur. Pour Luckham, la culture stratégique fonctionne comme « […] an ideology to neutralize the premonition of danger and to convert this fear into a source of power and profit for those who control the institutions under wich we live » (1984 : 4). Klein abonde dans ce sens lorsqu‟il affirme que:

[…] we can construe the activities of professional civilian strategists as part of the domestic political strategy of consensus building and the domestication of dissent. These strategists are the organic intellectuals of the post-war militarized state. The effect of their work is to co-opt critique by enframing strategy within a techno-logic of deterrence and arms control (Klein, 1988: 139).

Les chercheurs issus de cette seconde école abordent l‟objet d‟étude de l‟intérieur afin d‟analyser les relations complexes entre les forces sociales subjectives et objectives dans un contexte historique donné. La culture stratégique n‟est pas un mécanisme structuré, ni la cause de la conduite stratégique, mais bien un ensemble de contraintes propres à une société qui conditionnent la production de sa stratégie et qui fournit le contexte dans lequel elle s‟inscrit (Klein, 1988 : 139). C‟est pourquoi Klein et Luckham s‟interrogent sur les conditions sociales derrière les discours qui dictent le processus de définition des idéologies politiques en matière de sécurité et de défense. Le processus de production intellectuelle est toujours ancré dans une certaine réalité sociale et contribue à reproduire ou à contester cette réalité. En effet, dire que le langage est constitutif de la réalité, c‟est croire avant tout que la réalité est une représentation; que ce soit en paroles, en gestes ou en mots. La réalité passe par un médium et ne peut être ni neutre ni incontestée (Zehfuss, 2002 : 262). C‟est pourquoi il est nécessaire de mettre en relief les rapports de pouvoir que certaines formes de savoir reproduisent par le biais de la légitimation et de l‟objectivisation :

The security intellectuals can be considered as the « organic intellectuals » of the war system par excellence : they reproduce its doctrines and values, create its ideological forms, and chart its political direction. Their cohesion as a group, their influence, and the coherence of their ideology should not, however, be overstated. They operate within a framework established by the ruling class, of which they themselves are an influential fraction (Luckham, 1984: 13).

La dynamique culturelle est donc renversée par rapport à l‟école précédente. L‟objectif n‟est plus d‟examiner les effets de la culture stratégique sur les préférences et les comportements stratégiques, mais plutôt de démontrer comment elle sert, d‟une part, à légitimer certaines décisions et actions, et, d‟autre part, à assurer les assises du pouvoir du bloc hégémonique contrôlant le processus décisionnel. C‟est pourquoi il est impossible, selon ces auteurs, de procéder à une analyse systématique et opérationnelle de la culture stratégique. La notion même de variable et le lien causal qui l‟accompagne sont impossibles à identifier ou à observer. Il s‟agit, par conséquent, plus d‟une entreprise d‟interprétation que d‟explication.

1.2.2 Limites et critiques

Ce rejet de la dichotomie entre sujet et objet conduit les auteurs de l‟école instrumentaliste à adopter un cadre épistémologique moins ambitieux que celui consistant à trouver des « lois » guidant le comportement des acteurs sociaux. Elle ne permet pas, en effet, de produire des généralisations, car elle est fondée sur les particularités de l‟acteur étudié et sur la subjectivité de l‟analyse. Une telle position est critiquée par les partisans du positivisme comme étant trop flexible, floue et analytiquement faible (Johnston, 1995b : 40). Par ailleurs, des études portant sur le leadership suggèrent une relation dialectique entre la culture et le comportement des élites. Puisqu‟il existe un phénomène de socialisation entre les gouvernements qui se succèdent, les dirigeants en place peuvent refléter ou reproduire une culture produite par leurs prédécesseurs (Ibid). Conséquemment, les classes dominantes sont également contraintes par cette culture, et plusieurs éléments dans leurs discours peuvent s‟y référer. La culture stratégique ne peut donc être uniquement le produit d‟une élite.

Les travaux de cette deuxième école de pensée présentent également des ambiguïtés à propos des différences entre les orientations et l‟opérationnalisation des stratégies d‟un État. D‟une part, ces auteurs affirment que les dirigeants délégitiment certaines orientations stratégiques en les situant, à travers leurs discours, en dehors des limites acceptables des débats. Conséquemment, la gamme des possibilités stratégiques ouverte aux États peut varier selon leur culture stratégique. Mais, d‟autre part, la littérature développée par cette école soutient généralement l‟idée que les élites à travers le monde partage des préférences stratégiques militaires (ou realpolitik) similaires, du fait que les différents discours concernant les stratégies nationales accentuent la différence entre le Soi et l‟Autre. Ce phénomène amène ainsi les gouvernements nationaux à partager une vision similaire de la menace provenant de l‟extérieur (Campbell, 1992; Bjork, 1992). Selon Alastair Johnston, cette contradiction ne peut être résolue par les auteurs affiliés l‟école instrumentaliste, du fait que leurs recherches ne prennent pas en compte suffisamment d‟études comparatives. Cette méthodologie permettrait selon cet auteur d‟observer si certains discours et langages symboliques sont limités à certains débats entre les gouvernements de différents États, ou de déterminer si ces limitations diffèrent entre ceux-ci; et si les choix et les options qui sont retenues sont différents entre les cas (Johnston, 1995b : 40-41). Préférant une rigueur méthodologique et une clarté conceptuelle, Johnston opte plutôt pour une position positiviste faisant de la culture stratégique une variable causale d‟une théorie pouvant être soumise à un test empirique pour être falsifiée; d‟où l‟origine de la troisième école de pensée.

1.3 L’école causale

Au cours des années 1990, la culture stratégique fait à nouveau l‟objet d‟une relecture. La majorité des auteurs provenant de l‟école causale insiste sur le rôle structurant joué par la culture sur le comportement des États. Son évolution coïncide avec l‟émergence du courant constructiviste dans les relations internationales, qui se traduit par « une renaissance de l‟intérêt pour la culture dans les études de sécurité » (Desh, 1998 : 145). Adoptant principalement une démarche positiviste, les auteurs issus de cette « nouvelle génération » attribuent à la notion de culture stratégique une valeur explicative, acquérant ainsi un statut de variable indépendante.

1.3.1 Définition et théorie

Alastair Iain Johnston représente l‟auteur qui incarne le mieux au sein cette école l‟ambition de construire un modèle analytique qui pose un lien de causalité. Celui-ci soutient effectivement que la culture stratégique de la communauté à l‟étude affecte sa manière d‟interagir avec son environnement en limitant et hiérarchisant leurs préférences stratégiques (Johnston, 1995a : 38). Johnston s‟inspire du système de symboles, proposé par Clifford Geertz dans son livre intitulé The Interpretation of Cultures (1973), pour définir la culture stratégique comme :

[…] an integrated system of symbols (e.g., argumentation structures, languages, analogies, metaphors, etc.) which acts to establish pervasive and long-lasting strategic preferences by formulating concepts of the role and efficacy of military force in interstate political affairs, and by clothing these conceptions with such an aura of factuality that the strategic preferences seem uniquely realistic and efficacious (Johnston, 1995a; 36).13

De l‟avis même de Johnston, ce troisième cadre analytique s‟inspire grandement des postulats développés par l‟approche constructiviste, puisqu‟il accorde une attention particulière à la question de l‟identité et à ses liens avec la culture. Même si le constructivisme ne limite pas sa conception de l‟acteur aux États, la majorité des auteurs se concentrent sur le comportement de ceux-ci. Étant considéré comme des entités profondément sociales, chaque État a sa propre identité, socialement constituée par des normes, des valeurs et des idées institutionnalisées. L‟environnement culturel ne détermine pas seulement les motivations derrière des comportements différents de la part des États, mais aussi le caractère fondamental de ceux-ci, ce que Jepperson, Wendt et Katzeinstein appellent « identité ». L‟identité joue ainsi un double rôle. Premièrement, elle façonne la manière dont les acteurs perçoivent leurs intérêts dans un contexte culturel donné. Deuxièmement, elle détermine les moyens qui seront jugés nécessaires et socialement acceptés afin de défendre ces intérêts (Katzenstein et al, 1996 : 33). Cette identité n‟est donc pas une chose statique ni un fait historique, mais plutôt un processus continu, et c‟est cette identité qui définit le comportement des États (McSweeney, 1999 : 73).

13 De peur que sa référence à la force militaire vienne trop restreindre son interprétation de la culture

stratégique, Johnston ajoute que les « grandes stratégies » ou « stratégies nationales » peuvent inclurent d‟autres éléments de la puissance nationale sur lesquels reposent l‟atteinte des objectifs nationaux, tels que les aspects économiques, politiques et militaires (1995a; 36).

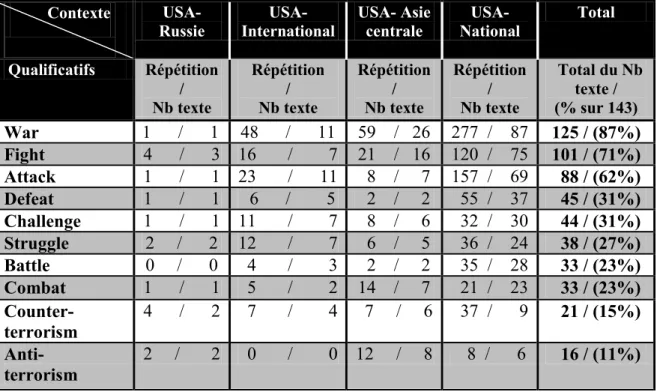

Puisque l‟objectif de Johnston est de générer un ensemble de prédictions qui puissent être éventuellement généralisées ou falsifiées, ce chercheur adopte une vision « rationaliste » du constructivisme.14 En insistant sur le rôle que joue la culture, comme système de symboles, sur le comportement des États, cet auteur est amené à considérer le comportement comme une variable dépendante et non comme un élément faisant partie intégrante de la culture stratégique, qui devient alors la variable indépendante (Johnston, 1995a : 22). Pour parvenir à établir un lien de causalité, Johnston divise sa méthodologie en deux étapes. Dans un premier temps, il attribue à la variable indépendante (la culture stratégique) trois indicateurs : la nature de l‟adversaire, le rôle de la guerre dans les affaires humaines (si celle-ci est inévitable ou nécessaire) et l‟efficacité de la force (son habileté à contrôler les résultats et à éliminer la menace et les conditions sous lesquelles l‟application de la force est utile) (Johnston, 1995b : 46). Ces trois indicateurs réunis représentent alors le paradigme central de la culture stratégique, reproduite à la page suivante. Pour démontrer que la culture stratégique constitue un facteur important dans le processus décisionnel des dirigeants et le choix des stratégies, Johnston mentionne que plusieurs critères doivent être respectés. Premièrement, il doit être démontré qu‟une culture stratégique persiste à travers le temps et à travers les acteurs étatiques. Deuxièmement, il est nécessaire de déterminer si la culture stratégique affecte le comportement de ces acteurs (avec l‟observation d‟une classification limitée des options stratégiques envisageables). Enfin, ces préférences doivent avoir un effet sur le comportement de l‟élite politico-militaire (Johnston, 1995b : 47-54). Ainsi, si les préférences stratégiques des acteurs concordent avec leur classement sur les options stratégiques envisageables, alors la culture stratégique comme variable indépendante peut être validée.

14 Mentionnons qu‟il existe plusieurs variantes du constructivisme et plusieurs typologies de celles-ci :

Katzenstein émet une distinction entre celles conventionnelle, critique et postmoderne (1995; 675-678). Adler différencie le constructivisme entre les types moderniste, linguistique, moderniste, radical et critique (2002; 96). Ruggie parle de versions néoclassique, postmoderniste et naturaliste du constructivisme (O‟Meara (2007 : 196-197). De plus, bien que le constructivisme postule que se sont l‟identité, les normes, les valeurs et

les idées qui déterminent l‟élaboration des politiques, et donc le comportement des États, le terme « constructivisme » dans ce cas se réfère essentiellement à ceux que l‟on qualifie parfois de « constructivistes

rationalistes » (ou soft constructivists) par opposition aux variantes plus critiques. La figure la plus connue parmi les « rationalistes » est Alexander Wendt, dont les travaux ont attisé l‟intérêt pour cette approche (Wendt, 1999). Dans le cadre de cette recherche, nous emploierons ce terme au singulier pour simplifier la lecture.

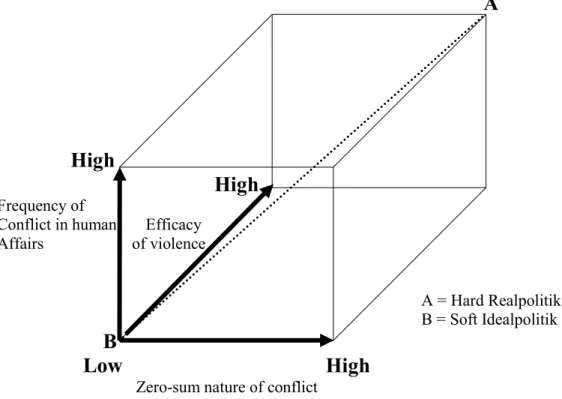

Figure I - Paradigme central de la culture stratégique

Source: Alastair Johnston, « Thinking about Strategic Culture», International Security, vol. 19, no. 4, 1995b,

p.47.

En tentant de démontrer que les préférences stratégiques des acteurs varient selon la culture dominante de la communauté à l‟étude, Johnston soutient que les idées constituent un facteur pertinent et important dans l‟analyse des comportements des États et ne peuvent être reléguées au rang d‟épiphénomène. Dans cette perspective, Johnston semble avoir réussi là où les auteurs provenant de l‟école contextualiste ont échoué. Cet auteur a effectivement réussi, d‟une part, à créer un concept qui puisse se distinguer des autres variables non culturelles et, d‟autre part, à établir des prédictions falsifiables en traduisant la culture stratégique en indicateurs sous la forme d‟un classement de préférences et de comportements. Bien que sa théorie et sa méthodologie soient très complexes à comprendre et à reproduire, Johnston représente l‟auteur qui a le mieux développé le concept de culture stratégique à ce jour. Comme le souligne Keith Krause, l‟application anthropologique geertzienne de la culture a le mérite de situer les éléments de la culture stratégique

A

High

High

Frequency ofConflict in human Efficacy Affairs of violence A = Hard Realpolitik B = Soft Idealpolitik