Recension, description et catégorisation des

stratégies cognitives liées à la lecture à vue chantée

et à l’apprentissage du solfège chez les étudiants

en musique de niveau collégial

Mémoire

Guillaume Fournier

Maîtrise en musique – Éducation musicale

Maître en musique (M. Mus.)

Québec, Canada

© Guillaume Fournier, 2015

Résumé

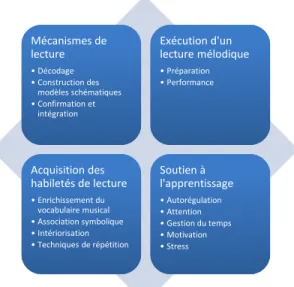

Cette recherche visait à recenser, décrire et catégoriser les stratégies cognitives liées à la lecture à vue chantée et à l’apprentissage du solfège chez les étudiants en musique de niveau collégial. Des analyses de contenu thématiques ont été réalisées sur un corpus de données comprenant les verbatims de six entretiens individuels (quatre étudiants et deux enseignants), cinq publications scientifiques, deux ouvrages professionnels et deux manuels de formation auditive. Les analyses ont permis de recenser 72 stratégies cognitives, de les décrire et de les regrouper en quatre catégories principales : les stratégies liées aux mécanismes de lecture (décodage; construction des modèles schématiques; confirmation et intégration), les stratégies liées à l’exécution d’une lecture mélodique (préparation; performance), les stratégies d’acquisition des habiletés (enrichissement du vocabulaire musical; association symbolique; intériorisation; techniques de répétition) et les stratégies de soutien à l’apprentissage (autorégulation; gestion du temps; attention; stress; motivation).

Abstract

This research aimed to identify, describe and categorize cognitive strategies related to sight-singing and to solfeggio learning in college music students. Thematic content analyses were performed on a corpus of data including transcripts of six individual interviews (four students and two teachers), five scientific publications, two professional books and two ear-training manuals. Analyses revealed 72 cognitive strategies grouped into four main categories and 14 subcategories: reading mechanisms (pitch decoding, pattern building, validation), sight-singing (preparation, performance), reading skills acquisition (musical vocabulary enrichment, symbolic associations, internalization, rehearsal techniques) and learning support (self-regulation, attention, time management, motivation, stress).

Table des matières

Résumé ... iii

Abstract ... v

Table des matières ... vii

Liste des tableaux ... ix

Liste des figures ... xi

Liste des annexes ... xiii

Remerciements ... xv

Chapitre I - Introduction ... 1

Conceptions des rôles et de l’importance du solfège ... 1

Valeur empirique de la lecture à vue chantée ... 4

Problèmes liés à la maîtrise de la notation musicale ... 6

Chapitre II - Recension des écrits ... 9

Lecture à vue instrumentale ... 9

Lecture à vue chantée ... 19

Stratégies cognitives de lecture musicale ... 23

Problème ... 31

Chapitre III - Cadre conceptuel ... 33

Mise en contexte ... 33

Le concept de stratégie cognitive ... 35

Catégorisation des stratégies cognitives ... 36

Chapitre IV - Méthode ... 37

But et objectifs ... 37

Devis de recherche ... 37

Considérations éthiques ... 45

Chapitre V - Résultats... 47

Catégorisation (rapport descriptif) ... 47

Portrait statistique des stratégies recensées ... 104

Chapitre VI - Conclusion ... 115

Sommaire ... 115 Discussion ... 116 Recommandations ... 122Références ... 123

Annexes ... 133

Liste des tableaux

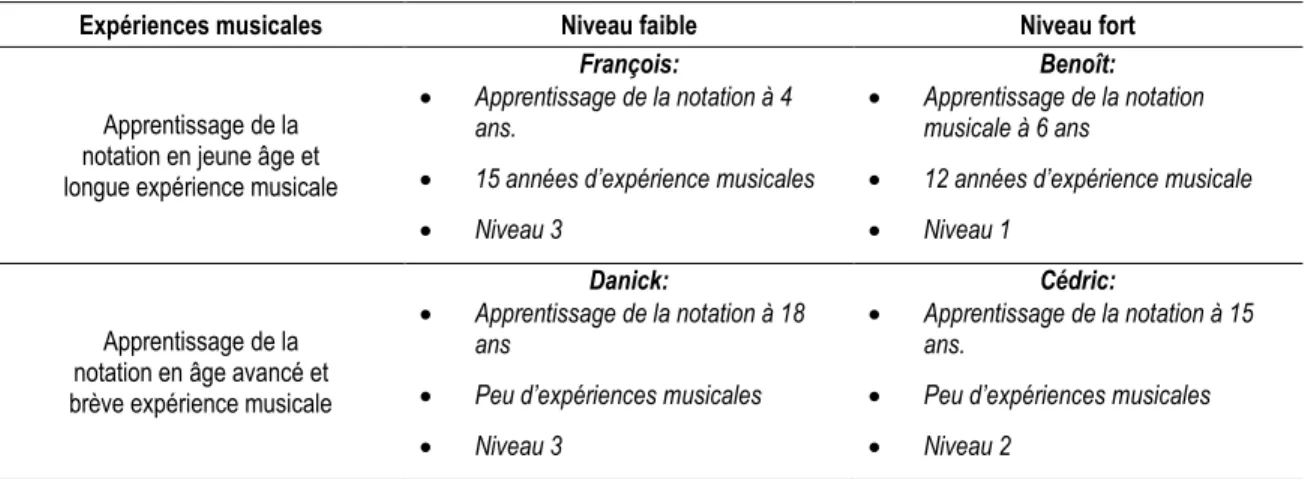

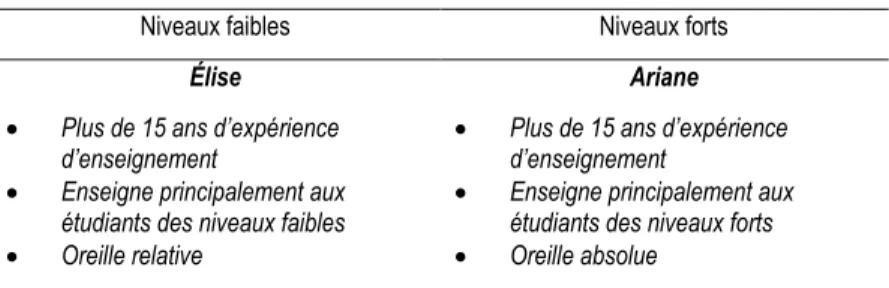

Tableau 1 : Caractéristiques des étudiants ... 39

Tableau 2 : Caractéristiques des enseignantes ... 40

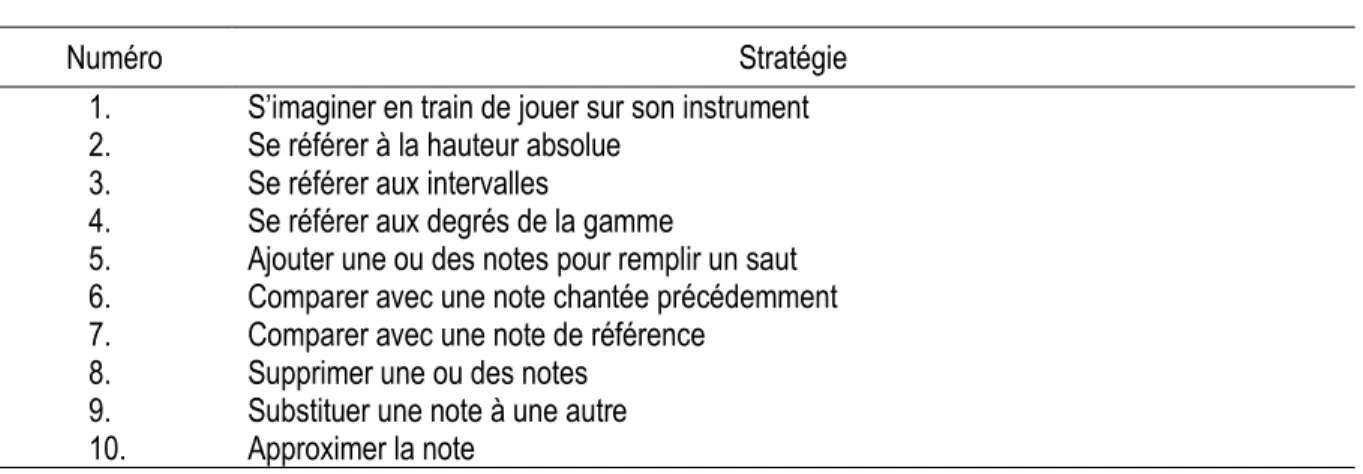

Tableau 3 : Stratégies liées au décodage ... 50

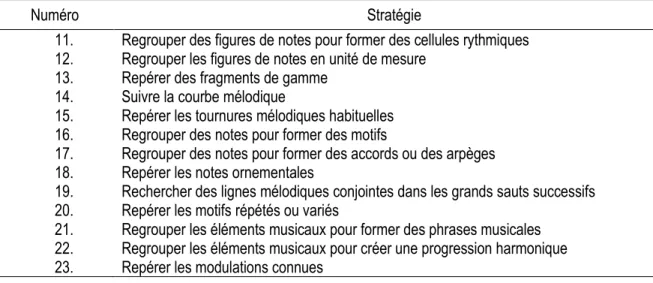

Tableau 4 : Stratégies liées à la construction de modèles schématiques ... 59

Tableau 5 : Stratégies liées à la confirmation et à l’intégration ... 71

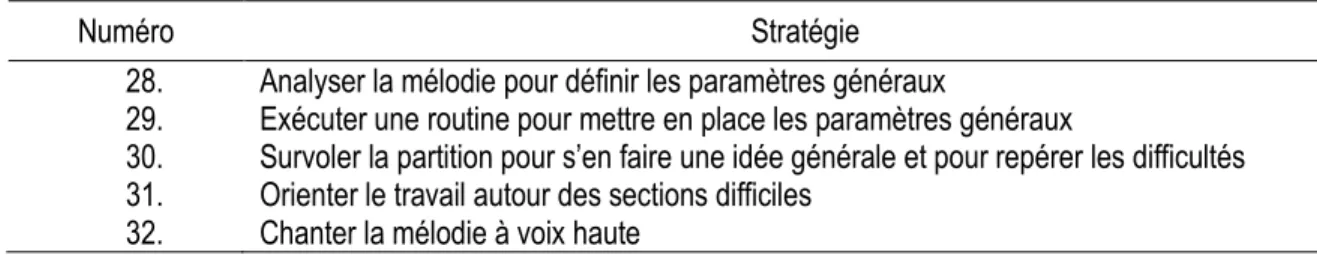

Tableau 6 : Stratégies liées à la période de préparation ... 75

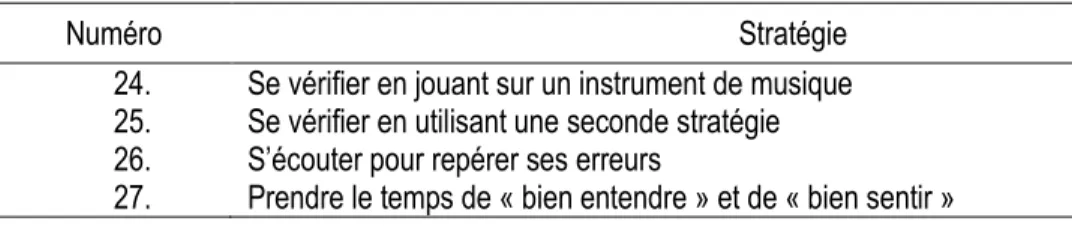

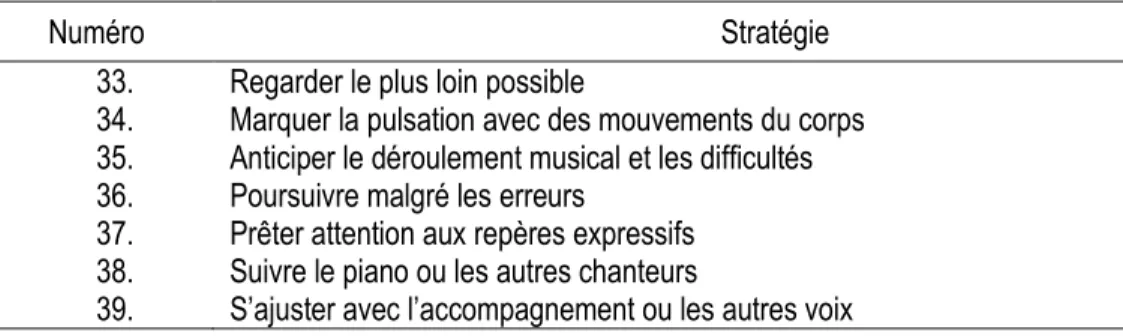

Tableau 7 : Stratégies liées à la situation de performance ... 78

Tableau 8 : Stratégies liées à l’enrichissement du vocabulaire musical ... 83

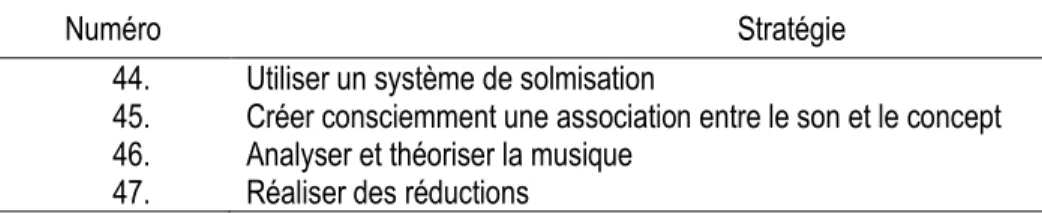

Tableau 9 : Stratégies liées à l’association symbolique ... 86

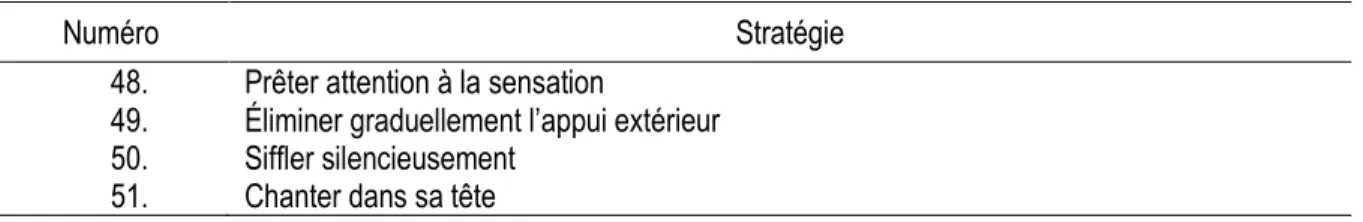

Tableau 10 : Stratégies liées à l’intériorisation ... 89

Tableau 11 : Stratégies liées aux techniques de répétition ... 91

Tableau 12 : Stratégies liées à l’autorégulation ... 95

Tableau 13 : Stratégies liées à la gestion du temps ... 98

Tableau 14 : Stratégies liées à l’attention ... 99

Tableau 15 : Stratégies liées au stress ... 100

Tableau 16 : Stratégies liées à la motivation ... 102

Tableau 17 : Importance relative des catégories et des sous-catégories au sein de la catégorisation ... 105

Tableau 18 : Portrait statistique des stratégies liées au décodage ... 106

Tableau 19 : Portrait statistique des stratégies liées à la construction des modèles schématiques ... 108

Tableau 20 : Portrait statistique des stratégies liées à la confirmation et à l’intégration ... 109

Tableau 21 : Portrait statistique des stratégies liées à la période de préparation ... 109

Tableau 22 : Portrait statistique des stratégies liées à la situation de performance ... 110

Tableau 23 : Portrait statistique des stratégies liées à l’enrichissement du vocabulaire musical ... 111

Tableau 24 : Portrait statistique des stratégies liées à l’association symbolique ... 111

Tableau 25 : Portrait statistique des stratégies liées à l’intériorisation ... 112

Tableau 26 : Portrait statistique des stratégies liées aux techniques de répétition ... 112

Tableau 27 : Portrait statistique des stratégies liées à l’autorégulation ... 113

Tableau 28 : Portrait statistique des stratégies liées à la gestion du temps ... 113

Tableau 29 : Portrait statistique des stratégies liées à l’attention ... 114

Tableau 30 : Portrait statistique des stratégies liées au stress ... 114

Liste des figures

Figure 1 : Catégorisation complète ... 47 Figure 2 : Schéma des mécanismes de lecture ... 119

Liste des annexes

Annexe A - Plan de présentation du projet ... 133

Annexe B – Documentation pour le recrutement... 135

Annexe C – Courriel pour le recrutement des étudiants ... 136

Annexe D – Courriel pour le recrutement des enseignants ... 137

Annexe E – Formulaire de consentement à l’intention des étudiants ... 138

Annexe F – Formulaire de consentement à l’intention des enseignants ... 141

Annexe G – Canevas d’entrevue ... 144

Remerciements

Ce mémoire de maîtrise n’aurait jamais pu voir le jour sans l’influence des nombreuses personnes qui se sont trouvées sur ma route. Par leur présence, leur participation, leurs encouragements, leur confiance, leurs leçons ou leur soutien, elles ont contribué à la naissance, à la réalisation et à l’aboutissement de ce projet. À mes parents, Sharon et Normand, à mes frères, Frédérick et Mark-André, et à ma sœur, Mélanie, merci d’avoir cultivé mon amour de la musique, ma curiosité, mon jugement, ma détermination et ma patience. À mes professeurs de l’Université du Québec à Montréal durant mes études de baccalauréat, Denyse Blondin, Jo-Anne Fraser, France Perron, France Simard et tellement d’autres, merci de m’avoir outillé pour mon entrée dans la profession, transmis votre passion pour l’enseignement de la musique et fait découvrir les sciences de l’éducation.

À mes professeurs de l’Université Laval durant mes études de maîtrise, Jonathan Bolduc, Simon Larose et Valerie Peters, merci de m’avoir fait autant progresser sur le plan de la compréhension des écrits, de la rigueur scientifique et de l’écriture.

À mes collègues du Cégep de Saint-Laurent et de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), Jo-Anne Fraser, Jean Trudelle, et tellement d’autres, merci de m’avoir fait découvrir le sens de l’engagement, des responsabilités et du véritable travail d’équipe.

À mon premier directeur de maîtrise à l’Université de Sherbrooke, Jacques Tardif, merci de m’avoir traité en « grand chercheur » et d’avoir franchi avec moi « le brouillard » de la problématique.

À mon équipe de direction, Maria Teresa Moreno Sala, Francis Dubé et Susan O’Neill, merci pour votre présence inspirante, vos lectures attentives, vos précieux commentaires, votre disponibilité, vos encouragements et votre confiance.

À mes collègues-étudiants et amis, Mathieu Boucher, Jean-Philippe Després, Chantal Grenier, merci pour vos encouragements, vos suggestions de lecture et vos regards sur mon projet.

Aux participants de cette étude, merci d’avoir accepté de livrer vos réflexions stratégiques en entrevue et de m’avoir laissé leur donner une nouvelle forme.

À mes étudiants Antoine, Geoffroy, Justine et Marie-Ange, merci d’avoir si généreusement accepté de m’aider à développer la méthode de recherche employée dans cette étude.

À ma femme, Dominique, merci de m’avoir encouragé à tout abandonner pour réaliser ce retour aux études malgré l’ampleur des défis qui nous attendaient. Rien n’aurait été possible sans ton soutien inconditionnel. À mes filles, Delphine et Florence, merci pour votre patience, votre enthousiasme et votre lumière. Vous m’avez aidé à garder l’équilibre.

À mes beaux-parents, Danielle et Richard, merci d’avoir soutenu ma famille durant mes blitz de rédaction et mes nombreux séjours à l’extérieur de la ville.

Je tiens également à souligner l’apport déterminant du Cégep de Saint-Laurent ainsi que de l’Observatoire interdisciplinaire de recherche et de création en musique (OICRM) qui, grâce aux congés et soutiens financiers accordés, m’ont permis de réaliser ce projet dans des conditions optimales.

À mes étudiantes et étudiants

passés, actuels et futurs

Chapitre I - Introduction

La lecture musicale est une dimension importante de la musique dans les cultures occidentales, tant pour les interprètes que pour les compositeurs (Lehmann et Kopiez, 2009). Lorsque les compositions sont notées sur partitions, les musiciens doivent maîtriser la lecture musicale pour décoder et interpréter les œuvres qu’ils désirent jouer. Certains musiciens professionnels, notamment ceux qui accompagnent des chanteurs et des instrumentistes, doivent être en mesure d’interpréter, à première vue, des partitions très complexes (Kopiez et Lee, 2006). C’est notamment ce qui explique que la lecture musicale représente une des cinq habiletés devant être maîtrisées par l’ensemble des musiciens (McPherson, 1995; McPherson, Bailey et Sinclair, 1997; McPherson et Gabrielsson, 2002). Cependant, plusieurs étudiants et musiciens éprouvent des difficultés importantes avec la lecture musicale, et ce même après plusieurs années de formation (Hargreaves, 1986; Mills et McPherson, 2006; Scripp, 1995). Les musiciens aux prises avec ces difficultés peuvent se sentir désavantagés.

Depuis la création du Conservatoire de musique à Paris, en 1795, les musiciens en formation doivent non seulement apprendre à lire la musique à leur instrument, mais également maîtriser la lecture à vue chantée, compétence qui consiste à interpréter vocalement une musique qui leur est inconnue sans l’aide d’un instrument. Au Québec, tous les programmes de musique de niveau collégial (MESRST, 2013) et de premier cycle universitaire exigent que les étudiants acquièrent des habiletés pour ce type de lecture musicale. Pour ce faire, des cours spécifiques sont intégrés dans leurs curriculums de formation1. En Amérique du Nord, le

nombre d’étudiants de niveau collégial et universitaire qui suivent de tels cours chaque année est relativement élevé. Au début des années 1990, Butler et Lochstampfor (1993) l’estimaient à 40 000.

Conceptions des rôles et de l’importance du solfège

Comme en témoigne l’intégration des cours de solfège dans les divers curriculums de formation musicale, de nombreux musiciens et pédagogues estiment que l’apprentissage de la lecture à vue chantée est essentiel. L’analyse des publications recensées sur les rôles et l’importance de la lecture à vue chantée nous laisse entrevoir deux principales conceptions à ce sujet. D’une part, on considère que la lecture à vue chantée permet de développer certaines habiletés pratiques, utiles au musicien dans la réalisation de ses tâches quotidiennes (Floyd et Bradley, 2006; Scripp, 1995; Thompson, 2003). D’autre part, plusieurs auteurs estiment que son apprentissage contribue de manière unique au développement global du musicien (Baillot, 1835; DeBellis, 2005; Karpinski, 2000; Ottman, 1956; Rogers, 2004; Schumann, 1837/1946; Smith, 1934; Thackray,

1 Les titres de cours sont variés : « Formation auditive » (Université Laval et Université de Sherbrooke) ; « Solfège et dictée » (Université de Montréal) ;

« Perceptions auditives » (Université du Québec à Montréal) ; « Musicianship training » (Université McGill) ; « Aural perceptions » (Université Concordia) ; « Musical skills » (Université Bishop’s ou Bishop’s University) ; « Formation musicale et auditive » (Conservatoire de musique).

1975; Thomas, 1882). Voyons maintenant d’un peu plus près ces deux principales conceptions des rôles et de l’importance du solfège.

Habiletés pratiques

De nombreux musiciens soutiennent que l’apprentissage de la lecture à vue chantée permet de développer des habiletés qui sont très utiles dans la vie professionnelle du musicien (Scripp, 1995). Pour arriver à ce constat, l’auteur a documenté dans sa thèse de doctorat les conceptions de plusieurs musiciens notoires, dont Nadia Boulanger, Elliot Carter, Jacques Dalcroze, Arthur Honegger, Ralph Kirkpatrick, Zoltan Kodaly, Yehudi Menuhin, Roger Sessions et Richard Wagner. Leurs témoignages indiquent qu’ils favorisent l’utilisation quotidienne de la lecture à vue chantée pour réaliser des tâches liées à l’interprétation, la composition, l’enseignement ou la direction d’orchestre.

En réalisant un sondage auprès de 100 musiciens professionnels, Thompson (2003) aussi a constaté que la lecture à vue chantée avait une importance pratique. Les participants, principalement des musiciens d’orchestre et des enseignants actifs dans divers niveaux d’enseignement, ont indiqué dans une proportion de 94 % que leur capacité à lire la musique sans l’aide d’un instrument leur était utile au quotidien. Questionnés sur les raisons qui justifiaient cette opinion, les répondants ont évoqué une multitude de réponses : imaginer un son avant de le jouer (29 %), enseigner (20 %), chanter (20 %), reconnaître les erreurs des étudiants (14 %), choisir des pièces dans le répertoire (12 %), composer (9 %) et improviser (7 %).

D’autres sondages réalisés aux États-Unis auprès de chefs de chœurs œuvrant au niveau secondaire nous confirment que l’enseignement de la lecture à vue chantée est favorisé par une forte majorité d’entre eux (Brendell, 1996; Daniels, 1988; Demorest, 2004; Floyd et Bradley, 2006; Hales, 1961; Johnson, 1987; Kuehne, 2007; May, 1993). Pour bon nombre des enseignants sondés, la lecture à vue chantée doit être enseignée parce qu’elle accélère l’étude du répertoire de chant choral (Floyd et Bradley, 2006).

Les quelques exemples que nous venons de présenter illustrent bien cette première conception liée à la valeur et au rôle de la lecture à vue chantée dans la formation des musiciens. Elle consiste à acquérir des habiletés pratiques qui seront utiles à la réalisation de tâches musicales au quotidien. La prochaine conception que nous allons examiner considère que la lecture à vue chantée contribue de façon unique au développement global du musicien. En effet, son apprentissage permettrait de développer l’oreille du musicien (Schumann, 1837/1946; Thomas, 1882), d’intégrer les connaissances de nature théoriques et perceptuelles (Baillot, 1835; DeBellis, 2005; Smith, 1934; Thackray, 1975) et d’atteindre des niveaux plus avancés sur le plan de la compréhension musicale (DeBellis, 2005; Karpinski, 2000; Ottman, 1956; Rogers, 2004).

Développement global du musicien

Au début du 19e siècle, deux compositeurs préconisaient déjà l’apprentissage de la lecture à vue chantée

dans la perspective du développement global du musicien. Dans une méthode publiée en 1835, Pierre Baillot recommandait à ses élèves d’étudier le solfège avant le violon : « Avant de commencer l’étude du violon, il est indispensable d’apprendre à solfier » (Baillot, 1835, p. 241). Il estimait que l’intégration des connaissances théoriques (notes, figures de notes, métriques, clés, autres symboles) par le chant permettait de libérer l’attention de l’élève au moment d’étudier la technique instrumentale. Il considérait que la séquence inverse condamnait l’élève à lire la musique sans compréhension (Baillot, 1835, p. 241). Un compositeur bien connu, Robert Schumann, tenait lui aussi des propos similaires. Il préconisait l’acquisition de la lecture musicale à un niveau très avancé, c’est-à-dire jusqu’au moment où la représentation interne des sonorités est complètement intégrée : « You must reach the point where you can hear the music from the printed page » (Schumann, 1837/1946, p. 31).

En fait, la maîtrise de la notation musicale sans instrument est considérée comme un moyen privilégié pour développer l’oreille. Robert Schumann l’écrivait assez clairement en 1837 : « Try to sign at sight, without the help of an instrument, even if you have but little voice; your ear will thereby gain in refinement » (Schumann, 1837/1946, p. 31). Le directeur du Conservatoire national de musique de Paris, Ambroise Thomas, soutenait lui aussi que l’acquisition de la lecture musicale favorisait le développement de l’oreille. Dans une lettre adressée à Albert Lavignac en 1882, il estimait que ses compositions allaient aider les professeurs à « donner à leurs élèves cette éducation de l’oreille sans laquelle on n’est pas complètement musicien » (Thomas, 1882).

Pour plusieurs, la contribution particulière du solfège passe par l’association entre le son et le symbole musical. Selon Thackray (1975), l’un des objectifs principaux de la formation auditive est précisément de créer une association forte entre le son et le symbole. Pour Melville Smith (1934), l’intégration des connaissances conceptuelles et perceptuelles permettait au musicien de repousser les limites de la musicalité ordinaire. En fait, ce serait expressément l’étude du solfège qui permettrait au jeune de développer les compétences particulières qui feront de lui un véritable musicien. Ottman (1956) partage aussi cet avis. Selon lui, la lecture à vue chantée est « [a] musical aid in development of mental imagery of the symbols of printed music which in turn leads to higher levels of musicianship and artistic achievement » (p. 37).

Pour Karpinski (2000), Rogers (2004) et DeBellis (2005), l’intégration des connaissances de nature conceptuelles et perceptuelles permet d’atteindre des niveaux plus avancés de compréhension musicale. Karpinski (2000) considère notamment que la formation auditive vise ultimement à « penser en musique2 ».

2 Traduction libre de « Thinking in music »

Quant à Rogers (2004), il estime qu’elle cherche à développer une oreille qui comprend et un esprit qui entend. Selon ce dernier, la formation auditive est d’ailleurs profondément liée à l’analyse musicale : « The proper effect is achieved when the two topics are turned inside out, with the distinctions blurred and melded together by a commonality of purpose into a single unified topic » (p. 103). Pour sa part, Mark DeBellis (2005), qui s’est intéressé aux questions relatives à la nature de la perception musicale et à ses relations avec les connaissances conceptuelles, juge que la formation auditive vise à réunir la perception et la cognition : « to enable one to engage in a way of perceiving and thinking about music on which the two are conceptually integrated with one another » (p. 58).

Cette présentation des principales conceptions à l’égard de la valeur du solfège et de la formation auditive nous permet de mieux comprendre les multiples raisons qui ont justifié l’intégration des cours de solfège dans les curriculums de formation. Malgré l’importance que les musiciens y accordent, peu de recherches se sont intéressées aux contributions réelles du solfège pour le musicien. Dans la section qui suit, nous examinerons quatre études qui ont documenté la valeur empirique de la lecture à vue chantée.

Valeur empirique de la lecture à vue chantée

Une première étude, publiée en 1994, s’est intéressée à l’impact des habiletés de lecture sur le développement musical d’étudiants du conservatoire (Scripp et Davidson, 1994). Pour réaliser cette recherche, les auteurs ont suivi 87 étudiants inscrits au New England Conservatory durant 2 ans, afin de récolter des données sur l’évolution de leurs capacités de lecture à vue instrumentale et chantée, ainsi que sur leurs réflexions à l’égard de la lecture musicale. Durant les deux années de l’expérimentation, les auteurs ont observé des changements importants dans la manière dont les étudiants se représentaient la musique. Au départ, les jeunes musiciens parvenaient très difficilement à décrire les relations musicales ou le faisaient de manière imprécise et fragmentaire. Avec le temps, les participants ont développé des représentations musicales plus précises et complètes qu’ils ont appris à intégrer à leur pratique musicale. Comme de telles représentations sont nécessaires à la maîtrise de la lecture à vue chantée, les chercheurs estiment que c’est l’apprentissage du solfège qui était principalement responsable du développement et de l’intériorisation des différentes représentations musicales qu’ils ont observées3.

La seconde étude recensée a été réalisée par Kopiez et Lee (2006) et visait à explorer les variables susceptibles de prédire le niveau de performance en lecture à vue instrumentale de 52 pianistes universitaires. Parmi les 23 variables examinées par les chercheurs4, une nous a tout particulièrement intéressés : la

3 Nous reprendrons cette étude, à la page 13, lorsque nous aborderons les théories.

4 Les autres variables étudiées sont les suivantes : « short term memory capacity » ; « working memory capacity » ; « short term music specific

memory » ; « general mental capacity » ; « speed of information processing » ; « simple visual reaction time » ; « simple auditory reaction time » ; « tapping speed » ; « trill speed 1-3 » ; « trill speed 3-4 » ; « accumulated hours of solo practice up to the age of 10, 15, 18 and total (total des heures

capacité de lecture musicale intériorisée (inner hearing). Les analyses montrèrent que la capacité à lire intérieurement la musique était une variable qui prenait de l’importance au fur et à mesure que le niveau de complexité de la tâche de lecture augmentait. En effet, à l’une des épreuves de lecture à vue, la capacité à lire intérieurement la musique était la deuxième variable la plus importante pour prédire le niveau de performance en lecture à vue instrumentale (r=0,474; p=0,000). Ainsi, selon les auteurs de l’étude, l’audition intérieure améliore la lecture à vue instrumentale lorsque le lecteur a suffisamment de temps pour se représenter intérieurement la partition.

À partir des mêmes données, Kopiez et Lee (2008) ont poursuivi leurs analyses afin de préciser les facteurs qui favorisent la réussite en lecture à vue instrumentale. Pour atteindre leur objectif, ils ont réalisé trois types d’analyses. D’abord, ils ont calculé les corrélations simples existant entre chacune des variables à l’étude et le score global obtenu par les participants pour la lecture à vue instrumentale. La capacité de lire intérieurement la musique a obtenu une corrélation de 0,427 (r=0,427; p=0,002), expliquant 18,23 % de la variance. Ensuite, ils ont réalisé des analyses factorielles pour tenter de diminuer le nombre de variables. En calculant les corrélations simples entre chacun des facteurs et le score global, l’audition intérieure obtint un score de 0,243 (r=0,243; p<0,00), expliquant 5,9 % de la variance. Enfin, à l’aide d’analyses de régressions multiples, les chercheurs sont parvenus à isoler les facteurs réellement déterminants dans la réussite en lecture à vue. Il s’agit de l’expérience accumulée en lecture à vue instrumentale (r=0,36; p=0,00), la vitesse psychomotrice (r=0,40; p=0,00) et l’audition intérieure (r=0,42; p=0,00). Sans établir de lien de causalité entre l’apprentissage de la lecture à vue chantée et le niveau de performance en lecture à vue instrumentale, ces trois analyses suggèrent néanmoins que les habiletés de lecture à vue chantée partagent des liens importants avec la lecture à vue instrumentale.

La troisième étude recensée est une métaanalyse que Mishra (2014) a réalisée à partir de 92 études corrélationnelles ayant observé des liens entre certaines variables et le niveau de performance en lecture à vue instrumentale ou vocale. Pour réaliser ses analyses, l’auteure a regroupé 597 variables en 17 construits différents5, dont l’un regroupait les aptitudes auditives (résultats en dictée musicale, résultats en formation

auditive et capacité à reproduire une musique entendue). Les résultats montrent une corrélation positive et statistiquement significative entre 14 de ces construits et le niveau de performance en lecture musicale. Parmi ces construits, les aptitudes auditives (r=0,54; p<0,05) se classent encore au deuxième rang, derrière l’improvisation (r=0,65; p<0,05). Ainsi, lorsque l’on souhaite prédire le niveau d’habiletés en lecture musicale, les aptitudes auditives sont plus importantes que les habiletés techniques (r=0,48; p<0,05), les connaissances

accumulées au moment de l’étude) » ; « accumulated hours of piano lessons up to the age of 10, 15, 18 and total (total des heures accumulées au moment de l’étude)» ; « accumulated hours of sight reading expertise up to the age of 10, 15, 18 and total (total des heures accumulées au moment de l’étude)».

musicales (r=0,48; p<0,05), l’âge (r=0,41; p<0,05) et les aptitudes musicales (r=0,40; p<0,05). Comme dans les recherches précédentes, il semble exister des liens probants entre les habiletés développées au sein des cours de formation auditive et le niveau de performance en lecture à vue instrumentale.

La quatrième publication recensée est également une métaanalyse conduite par Mishra (2013). Cette fois-ci, elle a réalisé ses analyses à partir de 92 études quasi expérimentales qui visaient à évaluer l’efficacité de diverses interventions pédagogiques destinées à améliorer la lecture à vue. Elle analysa l’effet de dix interventions pédagogique6 en tenant compte de nombreuses variables, notamment le type de lecture à vue

(instrumentale ou chantée), l’âge des participants, leur niveau d’expérience en lecture ainsi que le type de test de lecture réalisé (ex. : test WFPS, résultats scolaires, etc.). Sur l’ensemble des interventions pédagogiques analysées, quatre se sont révélées positivement et statistiquement significatives : les activités perceptives (d=-0,28; SE=0,11, p<0,03), l’entraînement à la lecture à l’aide du tachistoscope (d=-0,26; SE=0,11, p<0,03), les activités créatives (d=-0,24; SE=0,11, p<0,03) et le solfège (d=-0,20; SE=0,06, p<0,03). Dans les résultats observés, on remarque que deux des quatre interventions pédagogiques s’étant révélées efficaces concernent directement la formation auditive (aural training; singing/solfege). Il est important de souligner que cette métaanalyse porte sur des études quasi expérimentales visant à mesurer les effets d’interventions pédagogiques sur le niveau de performance en lecture à vue instrumentale. Cette recherche permet donc d’établir qu’il existe un lien de causalité entre les interventions pédagogiques liées à la formation auditive et l’amélioration des performances en lecture à vue instrumentale.

Ici aussi, les différentes perspectives scientifiques par lesquelles nous venons d’examiner la place de la lecture à vue chantée chez les musiciens nous permettent de mieux comprendre l’importance qu’on y accorde dans leur formation. En effet, l’apprentissage du solfège permet aux musiciens d’acquérir des habiletés pratiques et contribue à leur développement musical. Voyons maintenant les problèmes liés à son enseignement et à son apprentissage au niveau collégial et universitaire.

Problèmes liés à la maîtrise de la notation musicale

Au moment d’entreprendre des études musicales de niveau collégial ou universitaire, plusieurs étudiants présentent des faiblesses importantes pour la maîtrise de la notation musicale. Elles se manifestent tant dans la transcription (Davidson, Scripp et Welsh, 1988), la lecture à vue instrumentale (Asmus, 2004), la lecture à vue intériorisée (Thompson, 2004) que la lecture à vue chantée (Vujovic et Bogunovic, 2012). À titre d’exemple, Davidson et al. (1988) ont demandé à des étudiants en musique âgés de 12, 15 et 18 ans de transcrire sur une portée la mélodie « Happy Birthday ». Bien qu’ils aient tous accumulé plusieurs années de

6 « aural training », « collaboration », « controlled reading », « creative activities », « instrumental training », « interval drill », « movement »,

leçons instrumentales et théoriques, 90 % d’entre eux n’ont pas réussi à noter la mélodie avec exactitude. Asmus (2004) a également observé un nombre grandissant d’étudiants éprouvant des difficultés avec la lecture à vue instrumentale au moment d’entreprendre leurs études universitaires. Il s’inquiétait notamment du fait que ces difficultés se manifestaient malgré l’importance des expériences musicales acquises avant leur admission. D’ailleurs, Thompson (2004) a aussi constaté que l’identification de mélodies simples, comme « The Star-Spangled Banner », à partir d’une notation représentait un véritable défi pour de nombreux étudiants. Quant à Vujovic et Bogunovic (2012), ils ont rapporté que les étudiants en musique de niveau universitaire ont un faible degré de confiance envers leurs capacités de lecture à vue chantée. En effet, dans une étude menée auprès de 89 étudiants provenant de l’université des Arts de Belgrade (Serbie) et du Conservatoire royal de Hague (Pays-Bas), seulement 25 % des participants affirmaient avoir un degré de confiance élevé en leur capacité de lire la musique sans instrument.

Au Québec, les résultats à certains tests d’admission en musique ne sont guère plus encourageants. Les données du Cégep de Saint-Laurent révèlent que, sur un total de 383 étudiants admis aux sessions d’automne 2011, 2012 et 2013, 45 % (n=173) ont été classés dans les niveaux faibles en formation auditive. Ils éprouvaient soit des difficultés à chanter des mélodies comportant un niveau de complexité très faible (ex. : mouvement conjoint dans une tonalité majeure) ou à retranscrire des mélodies simples. De telles faiblesses à l’admission représentent des défis supplémentaires, tant pour les étudiants que pour les enseignants. En effet, les statistiques récoltées montrent que 24 % (n=40) des étudiants admis dans les groupes faibles ne réussissent pas à atteindre le seuil de passage à la fin du premier semestre. Cette situation semble affecter plus durement les cours de formation auditive, car, durant la même période, seulement 9 % (n=21) des étudiants classés dans les niveaux faibles en théorie musicale (n=193) ont échoué leur premier semestre de théorie. Ainsi, on remarque que les difficultés vécues par les nouveaux étudiants sont nettement plus importantes en formation auditive qu’en théorie musicale.

Dans la prochaine section, nous examinerons la littérature scientifique permettant de mieux comprendre la nature des difficultés que nous venons de soulever. Cet exercice nous conduira notamment à explorer la piste des stratégies cognitives. Les lacunes propres à cette littérature nous amèneront à préciser, à la fin du chapitre II, le problème retenu pour cette étude.

Chapitre II - Recension des écrits

Jusqu’à présent, nous avons présenté les divers éléments de contexte qui permettent de situer la place du solfège dans la formation des musiciens et d’en mesurer l’importance pour leur développement musical. Dans le chapitre II, nous allons examiner la littérature scientifique expliquant les problèmes soulevés par son enseignement et son apprentissage dans les établissements de niveau collégial ou universitaire. Nous commencerons par présenter l’état actuel des connaissances scientifiques sur la lecture à vue instrumentale, puis nous ferons de même pour la lecture à vue chantée. Nous compléterons ensuite notre recension avec une présentation détaillée des études s’étant intéressées aux stratégies cognitives liées à lecture musicale. Enfin, nous exposerons le problème de recherche retenu pour ce mémoire de maîtrise.

Lecture à vue instrumentale

Lorsqu’on examine la somme de littérature scientifique se rapportant à la lecture à vue instrumentale, l’on pourrait rapidement croire que le domaine est arrivé à maturité. En effet, l’intérêt des chercheurs pour ce domaine n’est pas récent (ex. : Bean, 1938; Jacobsen, 1928; Ortmann, 1934; Seashore, 1938), certaines synthèses narratives sont disponibles (ex. : Gudmundsdottir, 2010; Hodges, 1992; Sloboda, 1978), des métaanalyses ont déjà été publiées sur le sujet (ex. : Mishra, 2013; Mishra, 2014) et l’on dénombre plus de 700 articles (Mishra, 2013). Néanmoins, les recherches orientées vers la compréhension des mécanismes de lecture manquent souvent de continuité et l’absence de théorie explicative consensuelle se fait cruellement sentir (Hodges, 1992; Kopiez et Lee, 2006).

Dans ce contexte, nous avons orienté notre recension autour des recherches liées aux différents mécanismes de lecture musicale et nous nous sommes efforcés de bâtir les liens nécessaires pour mieux en saisir le fonctionnement. Ainsi, nous décrirons les principaux mécanismes de lecture musicale qui ont été mis en lumière par la recherche, puis nous exposerons les principales théories développées pour en expliquer le fonctionnement. Enfin, nous relèverons, à l’aide des recherches corrélationnelles, les principaux facteurs favorisant la qualité des performances en lecture à vue.

Mécanismes de lecture musicale

Plusieurs chercheurs se sont intéressés aux mécanismes impliqués dans la lecture musicale. Est-elle une faculté innée émergeant naturellement avec l’apprentissage d’un instrument de musique ? Consiste-t-elle à associer des symboles graphiques à des mouvements psychomoteurs ? Exige-t-elle une certaine forme de représentation mentale ? Les premiers qui se sont intéressés à ces questions ont suggéré des éléments de réponse qu’on peut résumer ainsi : la lecture musicale est une activité de reconnaissance de modèles schématiques (Bean, 1938) dont la maîtrise n’émerge pas naturellement (Buck, 1944, cité par Sloboda, 1978);

son apprentissage, similaire à celui de la lecture de textes, consiste à construire des unités de sens de plus en plus grandes (Seashore, 1938). Bien qu’intéressantes, ces premières observations n’ont pas été véritablement mises à l’épreuve avant les années 70.

À ce moment, Wolf (1976) proposa un premier modèle explicatif de la lecture à vue instrumentale. Élaboré principalement à partir d’entrevues individuelles, ce modèle offrait une synthèse cohérente des idées qui circulaient à l’époque. En revanche, le faible nombre de participants (n=8) allait limiter l’intérêt porté à sa théorie.

Presque au même moment, Sloboda (1978) amorçait d’autres travaux en adoptant une posture fort différente. Il considérait que les musiciens ne pouvaient avoir une perception juste de leurs propres processus mentaux en raison du haut niveau d’automatisation requise par la tâche de lecture. Il entreprit une série de recherches en tentant de mesurer les comportements directement observables, dans un contexte très contrôlé. Bien que plusieurs critiquèrent cette approche qui étudie la lecture musicale en dehors son contexte habituel (par ex. : Davidson et Scripp, 1992), celle-ci a certainement contribué à améliorer la compréhension des principaux mécanismes liés à la lecture musicale que sont la vision, la reconnaissance de modèles schématiques et la compréhension des structures musicales.

Vision

L’étude des mouvements oculaires a été l’un des premiers objets de recherche en raison de sa facilité de mesure en situation de lecture à vue (ex. : Jacobsen, 1928; Ortmann, 1934). Afin de mieux comprendre les résultats de recherche recensés, nous exposons les principales caractéristiques de la vision, telles que résumées par Lehmann et Kopiez (2009).

D’abord, une seule partie du champ visuel permet de percevoir avec netteté. En effet, au centre de la vision, la zone fovéale permet de percevoir clairement environ 2 % du champ visuel. Ensuite, autour du point de fixation, on retrouve la zone parafovéale, qui couvre environ 10 % du champ visuel, et qui contribue à la lecture de texte. Durant la lecture, l’œil ne se déplace pas de manière fluide. Il effectue plutôt des mouvements rapides, appelés saccades (15-50 ms), ainsi que de brèves fixations (150-200 ms) à raison d’environ 4 à 5 fois par secondes.

Plusieurs chercheurs ont étudié les mouvements oculaires des musiciens en situation de lecture à vue. Weaver (1943) a d’abord observé qu’ils étaient influencés par le style d’écriture musicale. Ainsi, l’écriture homophonique entraîne des mouvements verticaux de haut en bas alors que l’écriture polyphonique est plutôt accompagnée de mouvements horizontaux successifs. D’autres ont remarqué que la durée des fixations pouvait être aussi brève que 100 ms (Goolsby, 1989; Waters, Underwood et Findlay, 1997). Nous savons

également que le regard se pose plus loin que le point de performance durant une lecture à vue (Van Nuys et Weaver, 1943). Cette distance, appelée l’« Eye-Hand-Span » (EHS), varie en fonction du niveau d’expertise du lecteur et tend à s’adapter au matériel musical joué (Bean, 1938; Halverson, 1974; Sloboda, 1984, Weaver, 1943). Goolsby (1994) mesura cette distance en nombre de notes anticipées. Celle-ci s’établissait à 6-7 notes pour les meilleurs lecteurs alors qu’elle se situait à 3-4 notes pour les moins habiles. Pour leur part, Furneaux et Land (1997) évaluèrent que l’EHS correspondait à environ une seconde de musique. Cette distance d’anticipation permet notamment aux musiciens plus expérimentés de choisir de meilleurs doigtés (Lehmann et McArthur, 2002; Sloboda, Parncutt, Clark et Raekallio, 1998). Pour leur part, Waters et al. (1997) démontrèrent que les mouvements oculaires faisaient de fréquents retours en arrière, que des fixations pouvaient être effectuées entre des notes et que la durée des fixations pouvait être encore plus brève chez les meilleurs lecteurs. Lehmann et McArthur (2002) précisèrent qu’un nombre restreint de fixations est nécessaire pour identifier des structures musicales et pour émettre des hypothèses permettant d’anticiper le déroulement musical.

Les résultats de recherche que nous venons de présenter — les mouvements oculaires s’ajustant au contenu musical, la distance d’anticipation variant en fonction de l’expertise, les mouvements en saccades et les fréquents retours en arrière — nous tracent le portrait d’une lecture musicale trop dynamique pour être expliquée par une simple association entre des symboles musicaux et des mouvements psychomoteurs. Comme le suggérait plutôt Sloboda (1978), la lecture musicale implique également la reconnaissance de modèles schématiques ainsi qu’une certaine forme de compréhension des structures musicales.

Reconnaissance de modèles schématiques

La reconnaissance de modèles schématiques est largement considérée comme étant une dimension clé de la lecture musicale (Bean, 1938; Lehmann et McArthur, 2002; Seashore, 1938; Sloboda, 1978; Wolf, 1976). Un exemple tiré de Wolf (1976) illustre particulièrement bien ce qu’elle représente. Durant une leçon de piano, Goldovsky signala à son élève ce qu’il croyait être une erreur de lecture. Après vérifications, ils s’aperçurent que c’était plutôt la partition qui contenait une coquille. Pourquoi n’avait-elle jamais été remarquée auparavant, ni par les éditeurs ni par les enseignants ? Parce que cette erreur était musicalement incohérente. Et comme les bons lecteurs s’intéressent plutôt aux modèles schématiques, aux configurations musicalement cohérentes, ils ne remarquent pas aisément les erreurs qui peuvent s’y glisser.

Sloboda (1976a) étudia davantage ce sujet en demandant à des pianistes de lire à vue une partition musicale dont plusieurs notes avaient été volontairement altérées. Comme l’hypothèse le prévoyait, les participants corrigeaient une forte proportion d’erreurs, et ce de manière totalement inconsciente. Le chercheur remarqua également que le nombre de corrections variait en fonction du degré d’expertise des lecteurs; les plus avancés en corrigent davantage que les novices.

Dans une autre étude, Sloboda (1976 b) examina la reconnaissance de modèles schématiques sous un angle différent. En s’inspirant des recherches sur l’expertise réalisées dans le domaine des échecs, il compara la capacité des musiciens à retranscrire un groupe de notes sur une portée avec celle des non-musiciens. Il nota que les musiciens réussissaient mieux à cette tâche, mais uniquement lorsque les notes étaient disposées de manière musicalement cohérente. De plus, lorsque les notes étaient présentées très brièvement (20 ms), la différence entre les musiciens et les non-musiciens s’estompait. Pour Sloboda, ces résultats indiquent que ce ne sont pas les capacités perceptives des musiciens qui leur permettent de mieux performer, mais bien leur capacité à regrouper les informations musicales pour construire des configurations cohérentes, c’est-à-dire des modèles schématiques.

Prenant la question sous un angle différent, d’autres chercheurs ont aussi confirmé l’importance de la reconnaissance des modèles schématiques pour la maîtrise de la lecture musicale. Stanzione, Grossi et Roberto (1990) ont réalisé une étude de cas auprès d’un jeune musicien qui avait soudainement perdu la capacité de lire de la musique après avoir subi un accident. Les chercheurs s’aperçurent que l’atteinte neurologique ne ciblait que sa capacité à reconnaître des modèles schématiques, puisqu’il demeurait tout à fait apte à identifier individuellement chacune des notes de la partition.

Maintenant que nous avons mis en évidence le rôle de ce mécanisme de lecture, voyons en quoi la compréhension et l’anticipation des structures musicales contribuent à la maîtrise de la lecture à vue.

Compréhension et anticipation des structures musicales

Plusieurs publications ont montré que la lecture à vue nécessite la reconnaissance d’une variété de structures musicales, notamment mélodiques (Grutzmacher, 1987; Henry, 2004, MacKnight, 1975), harmoniques (Salis, 1980; Waters, Townsend et Underwood, 1998), rythmiques (Boyle, 1970; Drake et Palmer, 2000; Elliott, 1982), métriques (Palmer et Krumhansl, 1990; Sloboda, 1983) et tonales (MacKenzie, Vaneerd, Graham, Huron et Wills, 1986).

Pour Sloboda (1984), interpréter adéquatement une partition en situation de lecture à vue implique une compréhension approfondie de ces structures et des règles implicites qui régissent le langage musical. Dans une étude qu’il a réalisée en 1977, Sloboda a remarqué que la distance d’anticipation (EHS), discutée plus haut, tendait à s’adapter aux contours de la phrase musicale de façon à anticiper les cadences et à modifier l’interprétation en conséquence. Pour en arriver à cette conclusion, il demanda à des pianistes de niveaux variés d’interpréter à vue plusieurs mélodies, dont certaines ne différaient que par la métrique, et récolta des données relatives à l’interprétation (intensité, moment de l’attaque, durée). Les comparaisons ont permis de mettre en évidence des différences importantes d’interprétation entre les lecteurs ayant atteint un niveau très élevé d’expertise et les moins bons. En outre, les meilleurs d’entre eux parvenaient à clarifier, à première vue,

une structure métrique ambiguë. Pour Sloboda, cette expérience soutient l’idée que la lecture musicale implique la compréhension de structures musicales et des normes stylistiques de l’œuvre musicale jouée (Sloboda, 1977).

Le rôle des attentes stylistiques peut également s’observer par ce que certains appellent la résolution de problèmes. Lehmann et Ericsson (1996) ont mené une expérience dans laquelle ils demandaient à des musiciens d’interpréter à première vue une partition musicale dont certains passages avaient été effacés. Les participants devaient improviser les sections manquantes en respectant le plus possible le style d’écriture. Les résultats montrèrent que les musiciens dont les improvisations se rapprochaient le plus du contenu effacé étaient aussi les meilleurs lecteurs de l’échantillon.

Avec ce survol de la littérature scientifique, nous pouvons maintenant répondre à deux des questions posées en introduction. D’abord, la lecture musicale ne consiste pas à associer de manière passive des symboles graphiques avec des mouvements psychomoteurs. Elle s’appuie plutôt sur une recherche active de configurations musicales connues, les modèles schématiques. Ensuite, elle nécessite une certaine forme de représentation mentale liée aux petites structures musicales (mélodiques, rythmiques, harmoniques, tonales, etc.) ainsi qu’aux plus grandes (phrase, métrique, normes stylistiques, etc.). Les meilleurs lecteurs possèdent une si grande connaissance de ces structures qu’ils parviennent à improviser des sections effacées. Voyons maintenant les théories développées pour expliquer les mécanismes de lecture.

Théories

Comme nous l’avons évoqué plus haut, quelques modèles théoriques visent à expliquer les mécanismes liés à la lecture musicale, mais aucun ne s’est imposé dans la littérature scientifique. Voici un aperçu des modèles théoriques de Wolf (1976) et de Scripp (1995) et de Kopiez et Lee (2006, 2008).

Modèle cognitif de la lecture à vue de Wolf (1976)

Le modèle proposé par Wolf (1976) s’inspire du modèle cognitif d’Atkinson et Shiffrin (1968) ainsi que de celui de Broadbent (1958) relativement à l’attention et au contrôle moteur. Le modèle de Wolf prévoit cinq étapes distinctes du traitement de l’information :

1. Les stimuli font d’abord leur entrée par le biais du registre sensoriel et sont ensuite dirigés vers les registres appropriés (visuels, sonores, kinesthésiques).

2. Le lecteur parcourt consciemment les éléments présents dans le registre sensoriel et tente de créer des associations avec les éléments similaires qui sont stockés dans sa mémoire à long terme. Les informations ainsi regroupées permettent alors d’être utilisées par la mémoire de travail.

3. Les informations regroupées transitent par la mémoire de travail en fonction de ses limites de traitement (7 unités +/- 2).

4. Les mémoires à long terme et à court terme alimentent le système des effecteurs, responsables du contrôle moteur.

5. Quand une association est créée, les effecteurs envoient des signaux aux muscles dans le but de réaliser le mouvement plus ou moins automatiquement et de produire le son à l’instrument.

Nous n’avons malheureusement pas trouvé de critique de ce modèle dans la littérature. Une analyse approfondie à la lumière des recherches empiriques serait certainement intéressante, mais dépasserait largement le cadre de nos travaux. Mentionnons simplement que les observations empiriques que nous avons recensées nous apparaissent compatibles avec ce modèle. Les regroupements d’informations évoqués dans le registre sensoriel et la mémoire de travail permettent d’intégrer le mécanisme de construction des modèles schématiques que nous avons décrit plus haut.

Modèle du développement des habiletés de lecture de Scripp (1995)

Le modèle proposé par Scripp (1995) est de nature cognitive développementale et repose sur trois fondements. Premièrement, il prend appui sur une conception bien précise de la lecture musicale, inspirée de Gardner, qui considère que la maîtrise d’un système symbolique joue un rôle essentiel dans le développement artistique. L’apprentissage de la lecture musicale est donc l’acquisition d’un système de représentations symboliques – la notation musicale — permettant de résoudre des problèmes artistiques complexes.

Deuxièmement, il considère que la lecture musicale se décline en trois modes de production (lectures à vue instrumentale, chantée et intériorisée) qui se situent dans un continuum dont l’aboutissement est l’intériorisation complète des représentations musicales. Dans cet esprit, la lecture à vue instrumentale est considérée comme incomplète, parce qu’elle peut se manifester sans représentation précise des hauteurs sonores. À l’inverse, les lectures à vue chantée ou intériorisée nécessitent une représentation sonore beaucoup plus précise et stable.

Troisièmement, il prend appui sur les travaux de trois auteurs à l’égard du cognitivisme. Il emprunte d’abord des travaux de Sloboda (1985) les conceptions selon lesquelles l’apprentissage musical implique une restructuration cognitive qui évolue vers des représentations plus complexes s’accompagnant d’un développement métacognitif. Il retient ensuite de Werner (1948) que le développement cognitif est composé de processus et comportements évoluant vers une intégration hiérarchique. Il retient enfin la théorie des habiletés de Fischer (1980) selon laquelle le développement cognitif débuterait à partir d’actions, ou de représentations isolées, pour ensuite s’intégrer dans un système d’habiletés, d’abstractions ou de principes.

En cohérence avec ces trois fondements (acquisition d’un système de représentation, existence d’un continuum entre les différents types de lecture musicale, posture cognitive développementale), le modèle d’acquisition de la lecture musicale de Scripp (1995) prévoit des changements développementaux en quatre phases. Dans la première, les participants parviennent à décrire certaines relations sonores, mais de manière fragmentaire et imprécise. La lecture musicale est possible, mais les participants se retrouvent facilement désorientés lorsqu’ils ne bénéficient pas d’une période de répétition préalable. Plusieurs concepts, comme celui de justesse, ont une signification vague et imprécise. Dans la deuxième phase, les participants commencent à intérioriser certaines relations sonores et à réfléchir à propos de la musique en utilisant la terminologie propre à la notation musicale. Les étudiants accordent davantage d’attention aux stratégies déployées pour lire les mélodies avec plus de précision. Dans la troisième phase, une majorité des stratégies est assimilée, et l’attention des participants se fixe désormais sur les structures musicales, qui commencent à s’intérioriser. À ce stade, les processus d’apprentissage sont plus autonomes et l’imitation n’est plus favorisée. Dans la quatrième phase, les étudiants sont désormais capables de coordonner consciemment de multiples dimensions musicales (ex. : expression, mélodie, rythme, phrase, etc.).

Le modèle de Scripp (1995) a très peu retenu l’attention des chercheurs. Comme c’était le cas pour Wolf (1976), nous n’avons trouvé aucune critique de ce modèle dans la littérature. Il est possible qu’on ait considéré que sa proposition théorique était trop spéculative. En effet, la dimension développementale de ce modèle aurait nécessité des observations longitudinales plus importantes.

Modèle général des habiletés de lecture de Kopiez et Lee (2008)

Le modèle général des habiletés de lecture, sur lequel ont travaillé Kopiez et Lee (2008), n’est pas encore achevé. Les auteurs se sont donné pour objectif d’expliquer les différences de niveau de lecture à vue observées entre les musiciens, et ce, à l’aide d’un nombre limité de variables liées au traitement de l’information. Ce modèle s’appuie sur les travaux de Waters, Townsend et Underwood (1998), qui avaient permis d’identifier que la reconnaissance des modèles schématiques, la capacité d’anticiper le contenu musical et la capacité d’utiliser une représentation intériorisée constituaient les trois habiletés essentielles à la lecture à vue. Le modèle général des habiletés de Kopiez et Lee (2008) soutient que les performances en lecture à vue chantée peuvent être prédites par la pratique délibérée de la lecture à vue (particulièrement avant l’âge de 15 ans), la vitesse du traitement de l’information, la vitesse psychomotrice et la capacité de se représenter intérieurement la musique. Nous reprenons cette étude dans la section suivante.

Facteurs de performance en lecture à vue

Plusieurs chercheurs ont utilisé des études corrélationnelles pour étudier les facteurs pouvant influencer le niveau de performance en lecture à vue instrumentale. Deux études se démarquent des autres par leur ampleur. La première a été réalisée par Kopiez et Lee (2006, 2008) et la deuxième par Mishra (2014). Kopiez et Lee (2006, 2008) ont étudié les relations pouvant exister entre le niveau de performance en lecture à vue instrumentale, les aptitudes cognitives générales du musicien (comme la capacité de la mémoire de travail), ses aptitudes cognitives élémentaires (comme la vitesse de réaction) et les aptitudes liées à l’expertise. Pour ce faire, les auteurs ont conduit leur étude auprès de 52 pianistes de niveau universitaire, ou récemment diplômés, âgés d’environ 25 ans. Ils ont mesuré 23 variables liées aux aptitudes mentionnées à l’aide d’une entrevue et d’une dizaine de tests (aptitudes musicales, aptitudes cognitives, psychomotricité) puis ils ont comparé les résultats en fonction des scores obtenus à une épreuve de lecture à vue présentant 5 niveaux de difficulté. L’analyse statistique révèle des corrélations différentes selon le niveau de difficulté de l’épreuve de lecture. Lorsque celui-ci augmente, les variables liées à l’expertise, à la vitesse de traitement de l’information, à la vitesse psychomotrice et à l’audition intérieure gagnent en importance. Des analyses de régressions multiples ont permis de mettre en évidence qu’aucune aptitude cognitive générale n’était positivement associée au niveau de performance en lecture à vue. Parmi les habiletés cognitives élémentaires, l’unique variable à être positivement associée au niveau de performance en lecture à vue était la vitesse psychomotrice (r=0,40; p= 0,00). En ce qui concerne les habiletés relatives à l’expertise, les analyses ont révélé que deux variables étaient positivement associées au niveau de lecture : l’expérience en lecture à vue (r=0,36; p=0,00) et le résultat au test d’audition intérieure (r=0,42; p=0,00).

Mishra (2014) a réalisé une métaanalyse comprenant 92 études corrélationnelles ayant observé des liens entre le niveau de performance en lecture à vue et 597 variables. Pour mener ses analyses, elle a d’abord regroupé les variables en 17 construits : les « aptitudes musicales » (tests d’aptitudes publiés); les « études musicales » (le nombre d’années d’études); les « connaissances musicales » (mesure directe de la réussite et les résultats scolaires dans les matières théoriques); la « réussite scolaire » (résultats scolaires); les « aptitudes auditives » (résultats en dictée musicale, résultats en formation auditive, capacité à jouer à l’oreille); le « quotient intellectuel »; la « perception » (tests perceptuels); la « psychomotricité » (vitesse de réaction); les « aptitudes en lecture à vue » (autoévaluation de ses aptitudes en lecture à vue, nombre d’années de cours de lecture à vue, la quantité de travail en lecture à vue); la « personnalité » (tests de personnalité, test de direction, niveau d’anxiété); la « pratique » (mesure du temps de répétition; taille du répertoire, nombre de concerts); les « habiletés techniques » (test technique ou appréciation de l’enseignant); « l’âge »; les « attitudes » (préférences musicales, engagement); « l’exposition en jeune âge » (écoute et soutien des parents); la « mémorisation »; et « l’improvisation ».

Les résultats montrent une corrélation positive et statistiquement significative (p<=0,05) entre le niveau de performance pour la lecture à vue instrumentale et les construits suivants : « l’improvisation » (r=0,65); les « aptitudes auditives » (r=0,54); les « habiletés techniques » (r=0,48); les « connaissances musicales » (r=0,48); « l’âge » (r=0,41); les « aptitudes musicales » (r=0,40); les « aptitudes en lecture à vue » (r=0,32); la « psychomotricité » (r=0,32); les « études musicales » (r=0,32); le « succès académique » (r=31); la « pratique » (r=30); le « quotient intellectuel » (r=0,28); la « perception » (r=0,19); la « mémorisation » (r=0,18); « l’exposition en jeune âge » (r=0,11).

Bien qu’intéressante, cette métaanalyse n’offre pas suffisamment de détails sur la nature des variables étudiées ni sur les critères retenus pour créer les construits. De manière plus précise, les « aptitudes en lecture à vue », la « pratique » et « l’exposition en jeune âge » nous apparaissent chacune regrouper un ensemble de variables qui ne réfèrent pas à la même réalité. De plus, d’autres variables bien documentées dans la littérature se retrouvent diluées ou partagées à travers différents construits. Par ailleurs, comme nous l’avons évoqué plus haut, le manque de continuité entre les différentes études publiées risque d’avoir affaibli la portée de cette métaanalyse. On peut néanmoins apprécier l’imposante recension réalisée ainsi que les efforts réalisés pour mettre en évidence les principales variables associées au niveau de performance en lecture à vue. À cet égard, deux des variables abordées méritent ici d’être développées davantage : la pratique délibérée de la lecture à vue et l’âge d’apprentissage de la lecture musicale.

Entraînement délibéré à la lecture à vue

Plusieurs études ont démontré que l’apprentissage d’un instrument de musique ne suffit pas à faire de bons lecteurs. La lecture à vue constitue une habileté distincte devant faire l’objet d’un entraînement délibéré. Les chercheurs qui ont abordé ce sujet ont d’abord observé que le niveau de maîtrise d’un instrument de musique était insuffisant pour prédire le niveau de performance en lecture à vue instrumentale. En effet, certains interprètes reconnus éprouvent de graves difficultés à lire la musique, et ce, en dépit d’un niveau très élevé de maîtrise de leur instrument (Bean, 1938; Buck, 1944; Wolf, 1976; Sloboda, 1978; Cappelletti, Waley-Cohen, Butterworth et Kopelman, 2000). Cependant, d’autres ont observé certaines corrélations entre le niveau de lecture à vue instrumentale et les capacités techniques du musicien (Kopiez et Lee, 2006; 2008; McPherson, 1994). Cette apparente contradiction nous indique simplement que la technique instrumentale est nécessaire pour atteindre un niveau élevé en lecture à vue, mais qu’elle ne suffit pas à assurer l’acquisition de la lecture à vue.

Lehmann et McArthur (2002) relèvent plusieurs recherches qui mettent en évidence le rôle primordial des répétitions délibérées dans l’acquisition de la lecture à vue instrumentale. Citant Kornicke (1992) et Banton (1995), ils soutiennent que le niveau de performance en lecture à vue coïncide avec la fréquence des répétitions délibérées. Lehmann et Ericsson (1996) ont mené une étude auprès de pianistes de niveau

collégial dans le but de comparer leurs expériences musicales avec leurs résultats à une épreuve de lecture à vue. Ils ont trouvé qu’un niveau de performance élevé en lecture est principalement associé au nombre d’heures passées à réaliser des activités d’accompagnement ainsi qu’à la taille du répertoire d’accompagnement maîtrisé. Ces auteurs précisent également que le matériel étudié doit présenter un certain niveau de difficulté pour que le temps investi dans l’apprentissage de la lecture à vue se traduise par une progression véritable (Lehmann et Ericsson, 1996).

Par ailleurs, la recherche de Kopiez et Lee (2006, 2008), présentée plus haut, rapportait de fortes corrélations positives entre le niveau global en lecture à vue et la pratique délibérée de cette activité (expérience accumulée en lecture à vue avant 15 ans [r=0,496, p<0,000], expérience accumulée en lecture à vue avant 10 ans [r=0,401, p<0,002], expérience accumulée en lecture à vue avant 18 ans [0,359, p<0,009]).

Rappelons enfin que Mishra (2014) avait aussi mesuré une corrélation positive et statistiquement significative entre la pratique délibérée de la lecture à vue (practice) et les résultats en lecture à vue (r=0,32; p<=0,05).

Âge d’apprentissage de la lecture musicale

Dans une recension sur la lecture musicale, Gudmundsdottir (2010) rapportait quelques études qui suggéraient l’existence d’une dimension développementale à l’acquisition de la lecture musicale, c’est à dire, que son apprentissage serait affecté par l’âge. À titre d’exemple, elle mentionne que les enfants de 3 et 4 ans parviennent à lire individuellement les notes sans être en mesure d’utiliser de stratégies globales (Capodilupo, 1992; Pick, Unze, Metz et Richardson, 1982; Tommis et Fazey, 1999). La rapidité avec laquelle les enfants apprennent la notation musicale progresserait également de façon linéaire entre l’âge de 4 et 10 ans (Capodilupo, 1992). Dans le même ordre d’idées, Shehan (1987) a observé que les élèves de 6e année parviennent à apprendre des cellules rythmiques deux fois plus rapidement que des élèves de 2e année. Des recherches expérimentales qui ont évalué l’efficacité d’approches pédagogiques ont également montré des résultats différenciés en fonction de l’âge des participants. Des méthodes rythmiques qui consistent à compter à voix haute ont obtenu de bons résultats avec les enfants plus âgés et les adolescents alors qu’elles se révélaient être une source de distraction chez les plus jeunes enfants (Boyle, 1970; Palmer, 1976; Salzberg et Wang, 1989). Dans la métaanalyse citée plus haut, Mishra (2014) a également observé que l’âge des participants affectait la force de plusieurs corrélations. Les liens entre les habiletés de lecture à vue instrumentale et la formation auditive étaient plus forts chez les élèves plus âgés alors que les habiletés techniques étaient plus à même de prédire le niveau de lecture des élèves plus jeunes.

Les études les plus marquantes à l’égard de l’âge d’apprentissage demeurent toutefois celles de Kopiez et Lee (2008). Alors qu’ils étudiaient l’effet de 23 facteurs sur la maîtrise de la lecture à vue à l’âge adulte,

l’expérience accumulée en lecture avant l’âge de 15 ans était la variable la plus fortement corrélée (r=0,496;

p<0,000).

Lecture à vue chantée

Malgré l’importance de la lecture à vue chantée pour le musicien professionnel ou en formation, très peu de recherches ont été publiées sur l’enseignement et l’apprentissage de la lecture à vue chantée dans le contexte de la formation auditive aux niveaux collégial ou universitaire. L’essentiel des publications s’inscrit plutôt dans le contexte du chant choral, tel qu’enseigné dans les écoles secondaires américaines. La pertinence des thèmes abordés dans cette littérature justifie cependant pleinement que nous l’intégrions à notre recension. Nous présenterons d’abord les mécanismes liés à la lecture à vue chantée en insistant davantage sur ce qui les distingue de la lecture à vue instrumentale. Nous nous intéresserons ensuite aux études qui ont tenté de déterminer les facteurs favorisant la maîtrise de la lecture à vue chantée. Enfin, nous examinerons les recherches sur l’efficacité des systèmes de solmisation.

Mécanismes de lecture

Plusieurs des mécanismes de lecture présentés plus haut sont aussi présents dans la lecture à vue chantée, notamment la vision, la reconnaissance de modèles schématiques et la compréhension des structures musicales. Halverson (1974) et Goolsby (1987) ont étudié les mouvements oculaires durant la lecture à vue chantée. Leurs observations vont globalement dans le même sens que dans les études mentionnées plus haut : les meilleurs lecteurs ont une étendue œil-voix (Eye-voice-span) plus grande que les plus faibles; les meilleurs lecteurs reconnaissent des modèles schématiques sans lire individuellement toutes les notes; les mouvements oculaires sont affectés par le type d’écriture musicale. Fine, Berry et Rosner (2006) ont également confirmé que la reconnaissance de modèles schématiques et la capacité de faire des prédictions basées sur les structures musicales familières étaient tout aussi importantes pour la lecture à vue chantée.

Influence du contexte musical sur la production des hauteurs sonores

Plusieurs études ont observé que la lecture des hauteurs sonores était influencée par le contexte musical. Marquis (1963) a démontré que les lecteurs parvenaient à chanter beaucoup plus facilement un intervalle mélodique lorsque celui-ci était situé dans un contexte musical. Boyle et Lucas (1990) observèrent qu’un accompagnement harmonique tonal améliorait significativement la performance des étudiants de niveau collégial en situation de lecture à vue chantée. Lucas (1994) a mené une étude qui a permis de préciser les conditions permettant aux lecteurs de tirer avantage du contexte musical. Pour ce faire, elle compara les performances en lecture à vue chantée d’étudiants du secondaire inscrits à un cours de chant choral en les soumettant à quatre conditions d’enseignement et d’évaluation précises : a cappella, accompagnement harmonique au piano, accompagnement mélodique dans une voix inférieure, accompagnement mélodique