XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

ESTRATÉGIAS DE MANEJO PARA O CONTROLE DE DOENÇAS

DE PLANTAS: CASOS DE SUCESSO EM BANANA, ABACAXI E

MORANGO

José Aires VENTURA; Hélcio COSTA

INCAPER, Rua Afonso Sarlo 160, Bento Ferreira, 29052-010, Vitória-ES; (E-mail: ventura@incaper.es.gov.br; helciocosta@incaper.es.gov.br).

1 INTRODUÇÃO

O Brasil sempre se destacou como grande produtor mundial de frutas, mas apesar do país assumir posição de destaque como grande produtor, os problemas fitossanitários limitam a obtenção de altos rendimentos e a qualidade da fruta no mercado. A importância econômica das doenças varia com as condições edafoclimáticas da região produtora. Embora o impacto visual das doenças seja facilmente observado no campo ou em pós-colheita, avaliações quantitativas de perdas de rendimento têm sido raramente realizadas. No Brasil as doenças causadas principalmente por fungos e vírus são em algumas culturas as mais severas, com perdas que podem chegar, em alguns casos, a 100% da produção (VENTURA; COSTA, 2002; VENTURA; ZAMBOLIM, 2002; VENTURA et al., 2004).

Visando o manejo integrado das doenças é necessário o conhecimento da biologia dos patossistemas e das tecnologias disponíveis para o controle, seu limite econômico e aceitação ecológica. O conhecimento da epidemiologia das doenças é de fundamental importância para o estabelecimento das estratégias de manejo e controle dessas doenças, existindo excelentes revisões sobre a ecologia dos patógenos. A estratégia mais viável para o controle das doenças é o uso de genótipos resistentes. Entretanto para muitas culturas ainda não foram identificadas as fontes de resistência e em alguns casos a resistência é “quebrada” pelo aparecimento de novas raças. Outras medidas também são

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ recomendadas com a utilização do manejo integrado, pelo uso de vários métodos culturais e biológicos, destacando-se: material propagativo sadio, preparo do solo, rotação de culturas, manejo da irrigação, nutrição equilibrada e manejo da matéria orgânica.

Sem dúvida que uma dos métodos de controle mais importantes é a prevenção da entrada do patógeno em uma área, evitando-se assim, o material propagativo infectado. Neste caso é muito importante a quarentena e a inspeção para prevenir a entrada e a rápida disseminação dos patógenos, como a recente constatação no Brasil da bacteriose e fitoplasmas em morangueiro, que se disseminam nas regiões produtoras. A exclusão visa assim eliminar a possibilidade de entrada de um patógeno em áreas onde ele ainda não ocorre, podendo em alguns casos também se usar de forma complementar o tratamento químico erradicante e a termoterapia de sementes ou partes propagativas das plantas.

Neste sentido, um ponto muito importante para a transmissão do patógeno pelas sementes e mudas, é a tolerância às doenças, que na legislação, de campos de produção de sementes e viveiros deve ser zero para todas as classes de sementes, seja básica, certificada ou fiscalizada, bem como para as mudas. A constatação de um fungo ou bactéria em sementes ou mudas, no entanto, não implica necessariamente que o organismo é patogênico, sendo importante a realização dos testes de patogenicidade para comprovar se é ou não patogênico para a planta.

Para reduzir o inóculo presente em uma área, a erradicação das plantas ou partes das plantas doentes (roguing) é fundamental, devendo-se incluir adicionalmente as medidas sanitárias e outras táticas de manejo que desfavorecem os patógenos ou a evolução da epidemia, como a solarização, irrigação, adubação equilibrada, etc. A rotação de culturas como uma

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ alternância regular e ordenada dos cultivos, numa seqüência temporal em determinada área, ajuda a manter ou restabelecer o equilíbrio biológico do solo (ZAMBOLIM et al., 2004). É uma prática secular que apresenta resultados expressivos, tendo como base o princípio da erradicação do inóculo, fundamentada no conhecimento da biologia das espécies (ex.: Fusarium spp.), sendo o tempo de rotação variável de acordo com o patossistema. No caso de patógenos que têm a formação de estruturas de sobrevivência no solo (clamidósporos), como no caso de F. oxysporum f.sp. cubense, agente causal do mal-do-panamá da bananeira, mesmo na ausência da planta hospedeira o patógeno pode sobreviver por mais de 20 anos (VENTURA; HINZ, 2002; STOVER, 1972; WARDLAW, 1972).

A supressividade dos solos é um importante componente no manejo integrado das doenças causadas por Fusarium. Solos supressivos são aqueles com propriedade natural de reduzir a incidência ou severidade das doenças e geralmente está associada às interações entre a população do patógeno e a população dos microorganismos indígenas do solo, envolvendo assim as características bióticas e abióticas desse solo. Os mecanismos pelos quais os solos se tornam supressivos às atividades dos patógenos não são sempre bem conhecidos (ZAMBOLIM et al., 2004). Existem atualmente estudos de monitoramento de microorganismos presentes nos solos supressivos e a perspectiva da utilização da biotecnologia para o seu conhecimento.

2 FUSARIOSE OU GOMOSE DO ABACAXIZEIRO

A etiologia da doença foi inicialmente associada ao fungo Fusarium moniliforme var. subglutinans, baseado nas descrições taxonômicas, mas posteriormente, após uma revisão do gênero, foi sugerido que a espécie seria Fusarium subglutinans (Wollenw & Reinking Nelson, Toussoun & Marasas), tendo em vista as características fisiológicas, morfológicas e genéticas do fungo (NELSON et al., 1984; VENTURA, 2000; VENTURA; ZAMBOLIM, 2002).

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ Pela ausência de diferenças morfológicas claramente distinguíveis entre os isolados estudados e com base nos testes de patogenicidade e polimorfismo do DNA, os isolados obtidos de abacaxi representam uma população distinta dentro da espécie F. subglutinans, que deveria ser reconhecida como uma forma especial denominada: Fusarium subglutinans (Wollenw & Reinking Nelson, Toussoun & Marasas) f. sp. ananas Ventura, Zambolim & Gilb. (VENTURA, 1994; VENTURA; ZAMBOLIM, 2002). Mais recentemente usando a biologia molecular foi sugerida uma nova espécie Fusarium guttiforme Nirenberg & O’Donnell, como sinônimo de F. subglutinans f. sp. ananas. No entanto, a descrição dos caracteres morfológicos usados parecem não ser suficientes para distinguir este taxon de outros isolados de F. subglutinans, separando-os apenas pela patogenicidade nos seus hospedeiros, o que não justifica a separação do fungo em uma nova espécie (VENTURA, 2000; VENTURA; ZAMBOLIM, 2002).

O sintoma mais evidente é a exsudação de goma que pode-se manifestar em todos os estádios de desenvolvimento da planta, especialmente nos frutos (Figura 1-A). Na planta a infecção do fungo causa lesões no caule e na base das folhas, facilmente observadas na parte aclorofilada destas (Figura 1-B).

Figura 1 Sintomas da fusariose causada pelo fungo Fusarium subglutinans f. sp.ananas. Exsudação de goma em fruto (A). Planta doente, observando-se a lesão na base das folhas (B).

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

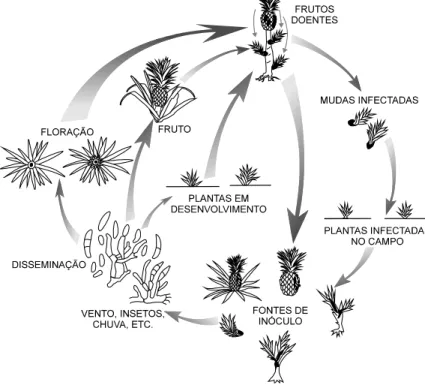

As mudas são infectadas, geralmente na fase inicial de desenvolvimento, quando ainda estão aderidas à planta-mãe que apresenta frutos doentes. É pouco perceptível nos estádios iniciais da doença, porém, como o fungo sobrevive em mudas e plantas, o conhecimento dos sintomas nas mesmas possibilita a eliminação de importantes fontes de inoculo. (VENTURA; COSTA, 2006; VENTURA; ZAMBOLIM, 2002). O patógeno sobrevive assim no material propagativo e em restos culturais doentes que são abandonados no campo (Figura-2). A presença do patógeno em mudas que são comercializadas e plantadas constitui um dos maiores perigos para a disseminação da doença, pois os agricultores só tomam consciência da gravidade da situação quando a cultura já está seriamente comprometida. Durante o ciclo da cultura, o período crítico para infecção ocorre após a indução floral até ao final da antese (VENTURA; ZAMBOLIM, 2002; VENTURA et al., 1993), tendo como principal sitio de infecção as flores (Figura 2). Os conídios transportados pelo vento, respingos de chuva ou insetos, depositam-se na rodepositam-seta foliar podendo infectar a fadepositam-se inicial da inflorescência, desconhecendo-se ainda a importância das anteras ou outros órgãos florais na patogênese (Figura 2). A antese do abacaxizeiro (fenômeno que está intimamente associado com variáveis climáticas, como temperatura, umidade e comprimento do dia), ocorre por etapas com a abertura das flores em seqüência helicoidal, iniciando-se da base para o ápice da inflorescência, permanecendo aberta cada flor por apenas um dia. O período de abertura de flores em cada inflorescência perdura por 3-4 semanas, podendo abrir diariamente até 10 flores.

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

Figura 2 Ciclo da Fusariose do abacaxi, causada pelo fungo Fusarium subglutinans f. sp. ananas (Sin = F. guttiforme) (VENTURA et al., 1993; VENTURA;ZAMBOLIM, 2002).

Empiricamente, tem-se verificado que a severidade da doença apresenta variações ao longo do ano. No estado do Espírito Santo a maior incidência ocorre nos frutos colhidos entre agosto e outubro, cuja inflorescência apareceu de março a maio, normalmente com temperaturas entre 23º e 30ºC e umidade relativa do ar elevada e freqüência de precipitações pluviométricas.

2.1 MANEJO DA DOENÇA

O pousio durante quatro a doze meses contribui para a redução do inóculo presente nos restos culturais que são deixados no campo após a colheita,

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ apesar de não existirem evidências de que diminua a severidade da doença nos frutos. Esta prática não é economicamente justificável para produtores que não disponham de novas áreas para plantio (GOMES et al., 2003).

O tratamento das mudas infectadas com fungicidas, antes do plantio, deve ser cuidadosamente avaliado porque apenas elimina o inoculo externo, ou seja, não tem ação curativa mesmo em altas doses e independente do tempo de tratamento.

Algumas publicações recomendam procedimentos alternativos como a aplicação de urina de vaca e biofertilizante, porém, a urina de vaca apesar de mostrar eficiência em laboratório, na diluição 1:1 em água, não foi eficiente quando testada nas condições de campo em Itapemirim-ES. Até ao momento não existem resultados de pesquisa em condições de campo que permitam recomendar comercialmente a utilização de produtos (fungos, bactérias ou extratos vegetais), para controle biológico da doença (GOMES et al., 2003; VENTIURA; ZAMBOLIM, 2002).

Várias instituições vêm trabalhando com o melhoramento genético do abacaxizeiro, destacando-se no Brasil, os projetos de melhoramento genético na PESAGRO-RJ, Instituto Agronômico de Campinas (IAC), do Incaper no Espírito Santo e da Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas-BA. O programa da Embrapa Mandioca e Fruticultura é atualmente o mais amplo e completo tendo como objetivos desenvolver cultivares de abacaxi resistentes à fusariose e com aceitação comercial. Este programa já possibilitou seleção preliminar de vários genótipos e o lançamento da cultivar Imperial, resistente à fusariose e com outros caracteres favoráveis como folhas sem espinhos nas bordas, fruto com polpa amarela, elevado teor de açúcar e acidez moderada (CABRAL et al., 1991; CABRAL et al., 1993; CABRAL; MATOS, 1995; CABRAL et al., 1997; CABRAL et al., 2003). No entanto a característica dos frutilhos no fruto e a posição das mudas (filhotes) aderidas à base do fruto, são desvantagens para a sua aceitação comercial.

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ Inicialmente as cultivares Perolera e Primavera foram também recomendadas pela Embrapa porque apresentavam frutos com maior potencial para comercialização (brix, acidez, forma e tamanho) e possuíam folhas sem espinhos. Em pesquisas realizadas no estado do Espírito Santo, estas cvs. apresentaram algumas desvantagens que impediram sua recomendação em plantios comerciais como: comprimento do pedúnculo e mudas do tipo filhote aderidas ao fruto na cv. Perolera; baixa adaptação em condições de estresse hídrico da cv. Primavera. Novos híbridos resistentes à fusariose que estão sendo avaliados em diferentes ambientes, têm-se mostrando estáveis e apresentando excelente comportamento agronômico e comercial. No Espírito Santo foi lançada a cultivar Vitória, resistentes à fusariose, que poderá causar um incremento superior a 50% na produtividade da cultura no Brasil, produzindo frutos de boa qualidade tanto para o consumo in natura como para a agroindústria (VENTURA et al., 2006).

Considerando que o período crítico para que ocorra a infecção está situado entre a indução floral e o final da antese, pois a flor é o principal sítio de infecção, recomenda-se a proteção das inflorescências nesta fase (Figura 2). A infecção nas flores também pode ser reduzida protegendo-se as inflorescências com saco de papel pergaminho e/ou suprimindo-se a antese com hormônios como o etephon (ácido 2 – chloroetilfosfônico), porém deve ser considerada a sua viabilidade prática e econômica.

A prática mais usada é proteger as inflorescências com aplicação de fungicidas da indução floral até o final da antese. A lavoura deve ter uma floração uniforme para facilitar as pulverizações. A aplicação do fungicida tebuconazole em doses elevadas e principalmente com temperaturas muito altas pode causar fitotoxidez e interferir na acidez dos frutos. As injúrias causadas por insetos, principalmente a broca-do-fruto (Strymon basilides), são importantes portas de entrada do fungo. Em regiões onde esta praga é problema pode-se adicionar um inseticida à calda fungicida.

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

3 MAL-DO-PANAMÁ OU MURCHA DE FUSARIUM DA BANANEIRA

O mal-do-Panamá ou Murcha de Fusarium da bananeira é uma das mais destrutivas doenças desta planta, admitindo-se que tenha destruído mais de 40.000 ha de bananeiras da cv. Grós Michel (AAA), na América Central, comprometendo a exportação desta fruta e levado os grandes grupos bananeiros a substituir os bananais predominantemente de ‘Grós Michel’ pelas cultivares do subgrupo Cavendish (JONES, 1999; STOVER, 1972; WARDLAW, 1970).

A primeira descrição da doença ocorreu em 1876 na Austrália, seguindo-se relatos da doença no Panamá e Costa Rica em 1890, disseminando-se posteriormente para todos os países da América Central e do Sul (STOVER, 1972; PLOETZ, 1992).

No Brasil a doença foi assinalada pela primeira vez em São Paulo, no município de Piracicaba, em 1930, infectando plantas da cv. Maçã (AAB). No Estado do Espírito Santo, desconhece-se a data do seu aparecimento, no entanto, há muitos anos vem infectando os bananais capixabas, tendo dizimado a cultura da banana ‘Maçã’ da região litorânea do Estado e vem progressivamente infectando a cv. Prata (AAB) que a substituiu, principalmente nas condições edafoclimáticas marginais para esta cultura (VENTURA;HINZ, 2002; VENTURA; NOBREGA, 1978).

A disseminação da doença para novas áreas está estritamente relacionada com a introdução de material propagativo suscetível (STOVER, 1972; VENTURA; HINZ, 2002). De uma maneira geral a doença tem contribuído para a eliminação da maioria dos plantios comerciais da cv. Maçã, obrigando os agricultores a plantar em terras novas ou a substituir suas culturas por cultivares resistentes, do subgrupo Cavendish. Estas cultivares no entanto, principalmente nos subtrópicos do hemisfério oriental têm apresentado suscetibilidade à doença. Perdas significativas têm sido relatadas nas Ilhas Canárias, Austrália, África do Sul e Taiwan (JONES, 1999; PLOETZ, 1992). Os sintomas da doença podem dividir-se em:

Externos: Nas folhas ocorre um amarelecimento, das mais velhas para as

mais novas, ou seja, de baixo para cima, iniciando-se com uma faixa ao longo da margem do limbo, que progride até a nervura central. Em seguida, as folhas murcham, quebrando-se junto ao pseudocaule, dando à planta o aspecto de

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ guarda-chuva fechado (Figura 3-A). No pseudocaule, frequentemente,

observam-se rachaduras no feixe de bainhas próximo do rizoma.

Internos: Em cortes transversais do pseudocaule, e em bananeiras com a

doença em estádios mais avançados, observam-se pontuações de coloração pardo-avermelhada, devido, principalmente, ao acúmulo e oxidação da dopamina, dando um aspecto completamente anormal ao feixe de bainhas (Figura 3-B). Nos rizomas, observam-se, com clareza, os sinais da doença, tanto em casos de infecção inicial como em estádios mais evoluídos, verificando-se, facilmente, num corte transversal, pontuações de coloração pardo-avermelhada, tendendo para o amarelo, variando a intensidade de acordo como a área colonizada. Em estádios muito avançados, o fungo desenvolve-se por todo o rizoma (VENTURA; HINZ, 2002).

Figura 3 Planta com sintomas do mal-do-panamá, evidenciando o amarelecimento das folhas mais velhas e a quebra destas junto ao pseudo-caule (A); Corte transversal do pseudo-caule mostrando o escurecimento dos vasos devido à infecção do fungo Fusarium oxysporum f.sp. cubense (B)

A pigmentação vascular pode atingir o engaço e o ráquis do cacho ou mesmo, o pedúnculo dos frutos, mas nunca foram observados sintomas na polpa dos frutos. Isto contrasta com os sintomas do moko ou murcha bacteriana, com o

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ qual muitas vezes os sintomas da doença são confundidos, em regiões onde ocorrem as duas doenças.

Na cultivar Prata, é freqüente constatar-se que, numa touceira, onde sabidamente a planta-mãe está infectada, as mudas novas, de até 4-5 meses, não evidenciaram sintomas externos da doença, podendo, em certos casos, chegar a produzir cachos normais. Freqüentemente, tem-se constatado, em bananais da cv. Prata, no Espírito Santo, casos de declínio e morte de plantas, apresentando sintomas externos até certo ponto semelhantes aos do Mal do Panamá, sendo, no entanto, de origem abiótica, devido, possivelmente, a desequilíbrios nutricionais.

O patógeno, Fusarium oxysporum Schlect. f. sp. cubense (Smith) Snyder & Hansen, é um fungo do solo, que tem como hospedeiros plantas da família Musaceae (gênero Musa) e da família Heliconeaceae (gênero Heliconia), bem como os híbridos entre as espécies M. acuminata e M. balbisiana e entre M. acuminata e M. schizocarpa. Tradicionalmente 4 raças do patógeno são reconhecidas com base em cultivares diferenciadoras (Tabela 2).

Tabela 2 Identificação das raças de Fusarium oxysporum f. sp. cubense, com base em cultivares diferenciadoras.

RAÇAS CULTIVARES SUSCETÍVEIS

1 Grós Michel1; Maçã; Prata; Taiwan Latundan; Pisang Awak e I.C.2

2 Bluggoe1; cvs do grupo ABB e alguns híbridos tetraplóides AAAA

3 Heliconia spp2

4 Grós Michel; Maçã; Prata; Bluggoe e cvs do subgrupo Cavendish1

1/ Cultivar padronizada internacionalmente para a diferenciação das raças (PLOETZ, 1972). 2/ Nos últimos 30 anos não existem relatos da doença neste hospedeiro (JONES, 1999).

Há evidências da possível existência de outras raças ainda não confirmadas, uma vez que isolados do patógeno na África Oriental e na Flórida (USA), infectam as cvs. Grós Michel e Bluggoe, mas não o subgrupo Cavendish (PLOETZ, Comunicação pessoal).

A espécie F. oxysporum tem isolados patogênicos e saprófitas que não podem ser separados morfologicamente. Em meio de cultura BDA tem um

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ crescimento rápido (4-7 mm/dia) a 25ºC, com micélio aéreo cotonoso de cor esbranquiçada com a produção de micro conídios ovais a reniformes, geralmente unicelulares, em monofiálides (VENTURA, 2000). Os clamidosporos são globosos, formados isoladamente ou aos pares nas hifas ou nos macroconídios, medindo geralmente de 7-11 µm. Apesar da formação dos clamidosporos ser uma importante característica para a identificação das espécies, isolados de F. oxysporum f. sp. cubense do grupo de compatibilidade vegetativa VCG 01214, não produzem clamidosporos (PLOETZ; PEGG, 1997; JONES, 1999). Com a ausência da fase teliomórfica em F. oxysporum, admite-se que a variação genética verificada no patógeno admite-seja resultado de mutações que são mantidas na mitose. O ciclo parasexual de F. oxysporum f. sp. cubense foi descrito em laboratório mas até o momento não foi possível comprovar que ocorra na natureza (JONES, 1999).

A compatibilidade somática (grupos de compatibilidade vegetativa – VCGs), tem sido usada para identificar geneticamente populações do patógeno de diferentes regiões, através da complementação genética (formação de heterocarions), entre mutantes auxotróficos que não utilizam nitrato (nit.). São conhecidos 16 GCVs do patógeno que explicam a co-evolução do fungo com a bananeira e a sua disseminação no mundo. (PLOETZ, 1990).

O patógeno pode permanecer no solo em estádio de dormência por vários anos, na forma de clamidosporos, que estimulados, germinam, desenvolvendo micélio; e, deste, produzir, dentro de poucas horas, conídios e clamidosporos novamente após 2-3 dias (STOVER, 1972; WARDLAW, 1972).

As radicelas e extremidades das raízes são os sítios iniciais de infecção, sendo que nos genótipos resistentes a infecção é paralisada devido à formação de géis e tiloses nos vasos do xilema, enquanto que nas cultivares suscetíveis a colonização dos vasos continua extendendo-se aos tecidos parenquimatosos anexos. Os clamidosporos são formados nos tecidos necrosados e no solo, sendo as estruturas de sobrevivência do fungo mais importantes na epidemiologia da doença.

A infecção inicia-se pelas radicelas, atingindo o sistema vascular da bananeira num processo sistêmico, ocorrendo, em estádios mais avançados da doença, a colonização do tecido parenquitamoso adjacente, com a produção de elevada quantidade de conídios e clamidosporos (STOVER, 1972; WARDLAW, 1972). Inoculações diretas no rizoma ou pseudocaule têm resultados negativos na obtenção de sintomas vasculares, mesmo quando se utilizaram elevadas concentrações de inóculo, podendo, no entanto, ocorrer crescimento do fungo nos tecidos inoculados.

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ A dispersão da doença ocorre, principalmente, pelo homem, água, animais e vento, sendo os dois primeiros os mais importantes, tendo em vista as condições de cultivo das regiões produtoras no Brasil, e o uso de mudas sem os cuidados fitossanitários necessários (VENTURA; HINZ, 2002). A evolução da doença num bananal é imprevisível, uma vez que, em alguns casos, evolui rapidamente, atingindo todas as plantas; e noutros, o mesmo não acontece. Admite-se que em bananais implantados em solos supressivos a doença leva vários anos (10-15 anos) até causar problema, enquanto que nos solos condutivos, isto ocorreria em poucos anos (2-4 anos).

As características químicas e físicas do solo desempenham um papel importante no comportamento da doença, em determinadas regiões, sendo as interações envolvendo o pH, Ca trocável, Mg, K e matéria orgânica as mais importantes. Observações realizadas no Espírito Santo têm mostrado uma associação entre os teores de Al+++ no solo e a ocorrência da doença, na cultivar Prata.

A saturação hídrica do solo reduz o O2 e aumenta o CO2 e a concentração de etileno no solo, afetando a respiração das raízes, o aerenquima cortical e as extremidades das raízes por onde geralmente se inicia a infecção do patógeno (AGUILAR et al., 2000). A hipoxia e a conseqüente anoxia nas raízes da bananeira implicam no desenvolvimento da murcha causada pelo fungo, tendo em vista uma demora na ativação dos mecanismos de defesa do hospedeiro. As enzimas peroxidase (PER) e liase fenilalamina de amônio (PAL), têm ação na resistência induzida de diferentes patossistemas. Na bananeira a hipoxia afeta a atividade destas enzimas, verificando-se que existe uma correlação direta e positiva da doença com o aumento da PER, o que explica a “quebra” da resistência em cultivares do subgrupo Cavendish ao Mal-do-Panamá (raça1), após a saturação hídrica (alagamento), como verificado no Vale do Ribeira, em São Paulo, com a cv. Nanicão. A identificação de marcadores moleculares para estas enzimas pode constituir-se em uma ferramenta importante para se pesquisar a resistência quantitativa ao Mal-do-Panamá (AGUILAR et al., 2000).

Existe um efeito significativo da matéria orgânica no solo relacionada com a infecção de F. oxysporum f. sp. cubense, verificando-se experimentalmente que o elevado teor de matéria orgânica nos solos orgânicos em relação a solos minerais, influencia a severidade da doença, sendo menor nos solos orgânicos (SILVA Jr. et al., 2000). Os altos teores de matéria orgânica geralmente estão relacionados com uma elevada população microbiana no solo, aumentando o

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ efeito fungistático deste. Os solos arenosos são relatados como conducivos para murchas vasculares causadas por F. oxysporum, enquanto que nos solos argilosos as doenças são menos freqüentes, principalmente quando são ricos em montmorilonita (LINDERMAN et al., 1983). No Brasil, no patossistema bananeira x F. oxysporum f.sp. cubense, foi verificado que em áreas com plantas doentes no Espírito Santo e Bahia, os teores de cálcio e magnésio estavam baixos tanto no solo como nas plantas (CORDEIRO, 1988; ZAMBOLIM;VENTURA, 1993). No Espírito Santo a doença é mais severa com o pH abaixo de 5,5 (VENTURA; HINZ, 2002; ZAMBOLIM; VENTURA, 1993). A manutenção do pH e a correção do solo são assim importantes na redução da incidência de doenças causadas por Fusarium. Um exemplo é o caso da bananeira da cv. Mysore, considerada resistente ao mal-do-panamá, mas que quando cultivada em solos com pH muito baixo e desequilíbrio nas relações K:Mg e Ca:Mg, torna-se suscetível à doença (VENTURA; HINZ, 2002). O efeito positivo do pH elevado, bem como do Cálcio e Magnésio, tem sido descrito na literatura através de observações de campo e experimentos (STOVER, 1972; WARDLAW, 1972), no entanto, se houver desequilíbrio entre os nutrientes no solo, o aumento isolado do pH, Ca e Mg não reduz a doença, podendo inclusive aumentar a severidade como observado experimentalmente por Silva Jr. et al. (2000), ocasionando possivelmente um desequilíbrio no solo mineral, afetando as características químicas e os microorganismos importantes na competição com o patógeno. O nitrogênio na forma amoniacal geralmente favorece a ocorrência das murchas de Fusarium em várias culturas e a forma nítrica desfavorece (ZAMBOLIM; ENTURA, 1993).

Muitas vezes o mal-do-Panamá é confundido com a murcha abiótica da bananeira, que no entanto é uma doença abiótica, que ocorre em alguns bananais e tem sido associada à deficiência de potássio (PEREIRA et al., 2000). Este elemento atua na atividade de algumas enzimas envolvidas no mecanismo de resistência das plantas, e também, na síntese de proteínas, na fotossíntese, respiração, crescimento celular e transporte de carbohidratos, principalmente nos frutos (PEREIRA et al., 2000; ZAMBOLIM; VENTURA, 1993).

3.1 MANEJO DA DOENÇA

No controle da doença, apenas os métodos de exclusão e o uso de cultivares resistentes são eficientes. Outros métodos, testados não têm mostrado viabilidade econômica. Não existem medidas de controle químico da doença.

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ Solos supressivos foram relatados em diferentes regiões produtoras do mundo. Em geral estes solos são reconhecidos pelo longo tempo em que os bananais continuam produtivos, mesmo na presença do fungo, sendo geralmente a supressão associada às características químicas, físicas e microbiológicas (JONES, 1999).

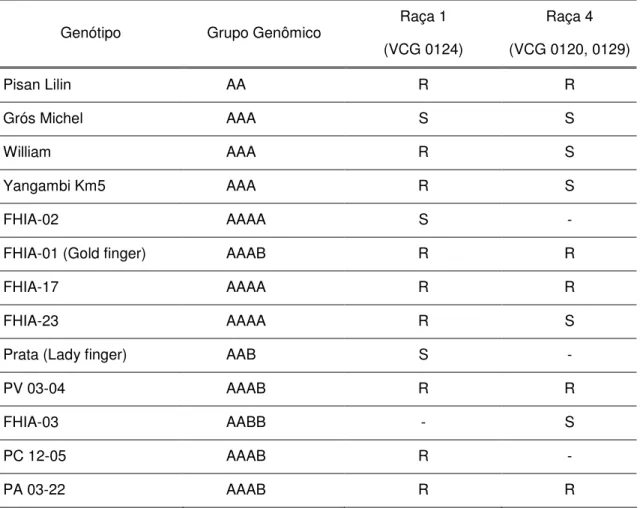

O uso de genótipos resistentes é o melhor meio para conviver com a doença. Existem cultivares resistentes dos diferentes grupos genômicos de bananeiras, com comportamento diferenciado em relação às diferentes raças e que devem ser plantados sempre que possível e desde que atendam aos objetivos dos produtores (Tabela 3). Os novos híbridos também podem ser usados em substituição às cultivares suscetíveis, observando as qualidades comerciais da fruta (VENTURA; HINZ, 2002; VENTURA et al., 2005).

Tabela 3 Reação de diferentes genótipos de bananeira às duas raças de Fusarium oxysporum f. sp. cubense, avaliados em condições subtropicais na Austrália.

Genótipo Grupo Genômico Raça 1 (VCG 0124) Raça 4 (VCG 0120, 0129) Pisan Lilin AA R R Grós Michel AAA S S William AAA R S Yangambi Km5 AAA R S FHIA-02 AAAA S -

FHIA-01 (Gold finger) AAAB R R

FHIA-17 AAAA R R

FHIA-23 AAAA R S

Prata (Lady finger) AAB S -

PV 03-04 AAAB R R

FHIA-03 AABB - S

PC 12-05 AAAB R -

PA 03-22 AAAB R R

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ Apesar da variabilidade genética que ocorre no subgrupo ‘Prata’, até o momento não foi constatada, a ocorrência de cultivares deste subgrupo com resistência à doença. No entanto, essa possibilidade não é descartada.

A incorporação ao solo, especialmente de leguminosas, tem baixado a incidência da doença e a população do patógeno. Na China, Tu e Cheng (1982) e Tu e et al. (1980), trabalhando com o subgrupo Cavendish e com a raça 4 do patógeno, obtiveram uma redução da severidade da doença para 3-13%, quando adicionaram, em solo previamente infestado, uma suspensão de bactérias antagonistas (Clostridium e Bacillus spp), isoladamente ou em combinação com a incorporação de Crotalaria sp. Todavia, o progresso da doença foi marcante, no ano seguinte aos tratamentos. Os mesmos pesquisadores, usando campos com 78% de doença, obtiveram resultados promissores com a incorporação de resíduos de mandioca e farelo de arroz, plantando mudas sadias 21 dias após.

No Espírito Santo para a banana ‘Prata’, tem-se recomendado a adoção de medidas preventivas (VENTURA; NOBREGA, 1978; VENTURA;HINZ, 2002) levando em consideração a formação dos bananais:

Bananais em formação

a) Evitar áreas onde os solos estejam infestados com o patógeno, especialmente aqueles que já tiveram bananais, principalmente da cultivar Maçã.

b) Plantar mudas criteriosamente selecionadas de bananais livres da doença. O corte das raízes e o descorticamento do rizoma possibilitam a visualização de sinais da doença e a eliminação das mudas suspeitas;

Na produção de mudas livres do patógeno, a simples seleção visual das plantas não impede a utilização e plantio de mudas doentes. No entanto, num plano de produção de mudas sadias da cultivar Maçã, Martinez et al. (1981), partindo de plantios doentes e seguindo um processo de erradicação contínua, obtiveram sucesso com mudas que produziram o 2º e o 3º ciclo, sem nenhum caso da doença.

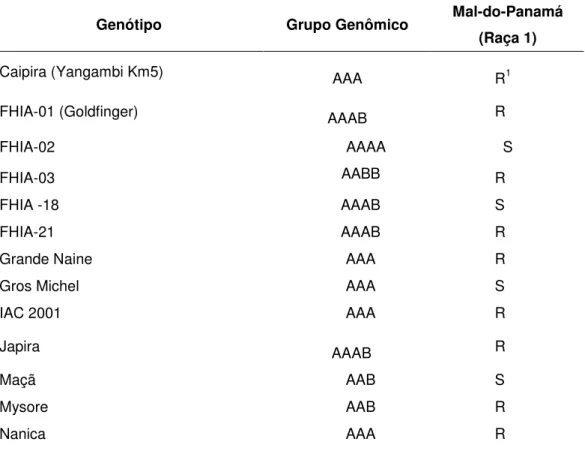

c) Plantar outras cultivares preferencialmente do mesmo subgrupo, com resistência ao patógeno (Tabela 4).

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

Bananais formados:

Mesmo em bananais sem ocorrência visível da doença, deve-se monitorar periodicamente as plantas e examinar o rizoma em caso de suspeita da presença do patógeno. Se o fungo estiver presente, matar imediatamente todas as bananeiras, tanto da touceira atingida quanto das vizinhas, com um herbicida sistêmico (ex. 2,4-D a 1% de p.a.). Para aplicação do herbicida, efetuar duas a três perfurações em cada pseudocaule da touceira a ser eliminada, em cerca de 30 cm distante do solo, utilizando um espeto com ponta em uma das extremidades. Aplicar a solução contendo o herbicida com um regador que só deverá ser usado para este fim e efetuar o repasse após quinze dias da primeira aplicação, a fim de eliminar as bananeiras que brotaram. Se houver uma ocorrência generalizada da doença, deve-se efetuar a colheita dos cachos e plantar uma cultivar resistente indicada pela instituição de pesquisa local.

Problemas nutricionais devem ser identificados e corrigidos, mantendo-se mantendo-sempre o bananal em perfeito estado de sanidade e nutrição.

Tabela 4 Comportamento de diferentes genótipos de bananeiras ao mal-do-Panamá, raça 1, no Brasil.

Genótipo Grupo Genômico Mal-do-Panamá

(Raça 1)

Caipira (Yangambi Km5) AAA R1

FHIA-01 (Goldfinger) AAAB R

FHIA-02 AAAA S

FHIA-03 AABB R

FHIA -18 AAAB S

FHIA-21 AAAB R

Grande Naine AAA R

Gros Michel AAA S

IAC 2001 AAA R

Japira AAAB R

Maçã AAB S

Mysore AAB R

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

Nanicão AAA R

Ouro da Mata AAAB R

PA 03-22 AAAB R

Pacovan AAB S

Pacovan Ken (PV 42-68) AAAB R

Pioneira (PA 12-03) AAAB S

Prata Anã AAB S

Prata Comum AAB S

Prata Zulú AAB S3

SH 3640 AAAB R

Terra AAB R

Thap Maeo AAB R

Tropical (YB 42-21) AAAB R

Vitória AAAB R

1/ R = Resistente; S = Suscetível; NA = Não avaliada 2/ A resistência foi quebrada na África

3/ A bananeira apresenta tolerância à doença em condições favoráveis de cultivo Fonte: Adaptado de VENTURA ; HINZ (2002); VENTURA et al.(2005)

4 MANEJO INTEGRADO DE DOENÇAS DO MORANGUEIRO

A cultura do morangueiro é uma atividade de grande importância sócio-econômica para o país, sendo empregadora de grande número de pessoas durante sua condução, e requer o uso constante de tecnologia, destacando-se o manejo integrado das doenças. Existem vários patógenos que ocorrem nesta cultura, causando perdas em maior ou menor intensidade em função das condições climáticas, do manejo adotado e das cultivares plantadas. O conhecimento das doenças e as táticas de manejo a serem adotadas, é um desafio para que a cultura mantenha sua importância econômica, social e ambiental e que seja sustentável por vários anos, atendendo, assim, aos princípios da produção integrada. As normas técnicas especificas e documentos de acompanhamento da produção integrada de morango (PIMo) foram publicados na Instrução Normativa número 14, de 1 de abril de 2008. O estado do Espírito Santo também adotou de maneira pioneira, desde a safra de

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ 2004, o cadastramento dos produtores de morango, sendo que os cadastrados nos escritórios do Incaper recebem um número que é utilizado junto à embalagem de comercialização com o logotipo Morango das Montanhas do Espírito Santo, qualidade com responsabilidade. O cadastro é renovado a cada safra, o que permite a rastreabilidade se algum problema for detectado.

4.1 DOENÇAS QUE OCORREM EM FOLHAS, PECÍOLOS, ESTOLHÕES E FLORES

A principal doença foliar é a “mancha de micosferela”, causada pelo fungo Mycosphaerella fragariae, que ocasiona mancha de formato arredondado e diâmetro variável, de coloração inicialmente castanho avermelhado. A doença ocorre com maior intensidade na fase inicial após o transplantio no campo (março – abril) e no final do cultivo (setembro - outubro), quando as temperaturas são mais elevadas e as perdas superiores a 50% podem ocorrer. É uma doença importante também na fase de produção das mudas (viveiros). Os maiores danos ocorrem quando se utiliza menores espaçamentos, irrigação por aspersão e excesso de adubação nitrogenada.

Para seu manejo, o uso de cultivares resistentes é a principal medida a ser adotada, sendo que existem variações da doença entre elas, conforme pode ser observado na Tabela 1. As cultivares de dias neutros, Diamante e Aromas, vêm apresentando, em ensaios conduzidos no estado do Espírito Santo, alta severidade da doença. A cultivar Dover também tem apresentado alta suscetibilidade a esta doença, notadamente em cultivos orgânicos (COSTA; VENTURA, 2007). O uso de fungicidas e/ou caldas (viçosa, bordalesa), caso necessário, deve ser feito após o monitoramento da incidência da doença, uma vez que o patógeno é muito dependente da temperatura e de alta umidade relativa para a sua ocorrência (COSTA; VENTURA, 2004; 2006; 2007). Na safra de 2007, em virtude do período seco prolongado que se verificou no estado do Espírito Santo, a utilização de fungicidas para o seu

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ manejo foi praticamente nula e o mesmo tem se verificado até o presente momento na safra de 2008. O cultivo em túneis, que vem sendo cada vez mais adotado pelos produtores no Espírito Santo, limita o desenvolvimento da doença mesmo na época das chuvas. Resultados preliminares de avaliação efetuados no Incaper/CRDR-Centro Serrano têm demonstrado a influência do tipo de “mulching” (branco e/ou preto) sobre o desenvolvimento desta doença, com maiores severidades observadas no “mulching” branco em condições de campo aberto.

A doença originada pelo fungo Pestalotiopsis longisetula, que causa a “mancha-da-folha”, vem-se constituindo em um dos maiores problemas da cultura no Estado do espírito Santo, ocorrendo com alta severidade, a partir de 2003, com danos acentuados principalmente em viveiros (COSTA; VENTURA, 2006). O manejo desta doença envolve o uso da irrigação por gotejamento e de cultivares resistentes (Tabela 1).

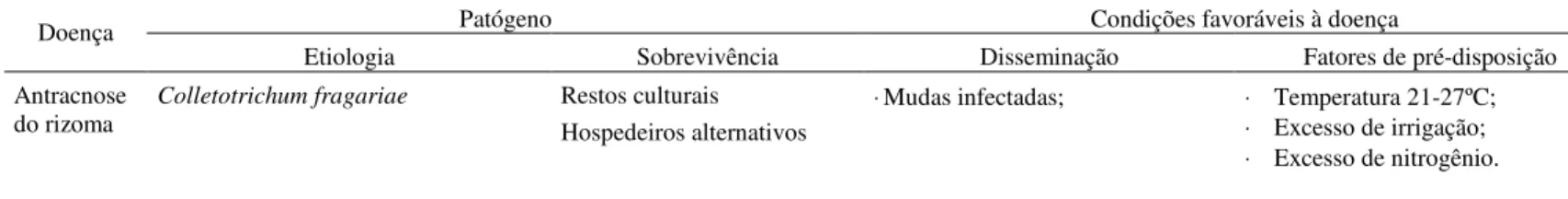

A doença “Flor Preta”, causada pelo fungo Colletotrichum acutatum, é a principal doença da cultura e pode causar perdas totais nas lavouras conduzidas em campo aberto, principalmente na Região Sudeste, entre os meses de setembro a dezembro, devido à presença de chuvas constantes neste período. No estado do Espírito Santo, a doença foi observada pela primeira vez em 1994, em mudas infectadas provenientes de São Paulo (COSTA; VENTURA, 2004). Normalmente, a doença inicia-se em pequenos focos (reboleiras) e os sintomas característicos ocorrem nas inflorescências, onde as flores, estames e pistilos apresentam lesões de coloração marrom-escura a marrom-escura. Com o avanço da doença, as inflorescências tornam-se secas e mumificadas. Sua maior severidade é associada a condições de alta umidade, observando-se a formação de uma massa de coloração rosada nos órgãos atacados. O fungo, sob condições favoráveis (Tabela 2), pode provocar ainda manchas irregulares de cor marrom-escura nos bordos dos folíolos,

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ muitas vezes diagnosticado como deficiência de boro, o que pode levar a danos maiores às lavouras, como se verifica. Este sintoma também pode ocorrer nas mudas em viveiros, disseminando a doença a grandes distâncias (COSTA; VENTURA, 2004; 2007).

Para o seu manejo, um agravante para o cultivo em campo aberto é que as principais cultivares atualmente plantadas, como Camarosa, Oso Grande e Milsei-Tudla, são muito suscetíveis à doença. Novas cultivares, entre elas Ventana, Camino Real, Aromas, Diamante e Seascape, também apresentam suscetibilidade, como se observa em trabalhos conduzidos no estado do Espírito Santo, em condições de campo e/ou laboratório (Tabela 1). A utilização de mudas sadias é fator decisivo para evitar a introdução da doença em novas áreas; daí a importância da certificação dos viveiros existentes no país. A irrigação por aspersão deve ser evitada, pois favorece a sua disseminação nas lavouras e pode até mesmo inviabilizar a produção (Tabela 2).

Outra doença é o oídio, causado pelo fungo Oidium sp. (Sphaerotheca macularis), que vem ocorrendo em algumas áreas do Brasil, com intensidade variável entre os Estados produtores em função da maior ou menor utilização do cultivo protegido e das cultivares que estão sendo adotadas, que apresentam comportamento diferenciado em relação a esta doença. No estado do Espírito Santo, ela foi observada pela primeira vez em 2004, em um viveiro de mudas cultivado em estufas. O manejo deste patógeno envolve o uso de cultivares resistentes, sendo que no Espírito Santo a doença foi primeiramente observada na cultivar Camarosa (COSTA; VENTURA, 2006; 2007). A cultivar de dia neutro ‘Seascape’ vem apresentando alta severidade da doença, em cultivo sob túneis baixos (COSTA; VENTURA, 2007).

A bactéria Xanthomonas fragariae foi introduzida no Espírito Santo em 2003, em mudas infectadas provenientes de Minas Gerais e, neste mesmo ano, foi

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ erradicada das lavouras onde apareceu. Entretanto, ela foi novamente diagnosticada em uma lavoura do Estado, em 2006, no município de Castelo, na região do Forno Grande, em mudas provenientes da Argentina, sendo a lavoura totalmente erradicada (COSTA; VENTURA, 2007). A utilização de mudas sadias é a principal medida de manejo a ser adotada.

4.2 DOENÇAS QUE OCORREM EM FRUTOS

O principal patógeno associado aos frutos, em condições de campo e de pós-colheita, é o fungo Botrytis cinérea.. O fungo ocorre de maneira generalizada nas lavouras, com maiores perdas onde se utilizam menores espaçamentos, excesso de adubação nitrogenada, irrigação por aspersão e controle cultural inadequado, ou seja, não se efetuam a retirada das folhas velhas, secas e doentes, nem dos frutos infectados presentes nas lavouras. Maiores perdas são observadas após períodos de dois a três dias de chuvas finas e persistentes que antecedem a colheita e proporcionam alta umidade nas plantas, como se verifica na Região Serrana do Espírito Santo.

Para o seu manejo, uma prática cultural essencial é a retirada de folhas velhas, senescentes (amareladas) e secas, que vem sendo adotada como rotina pelos produtores do estado do Espírito Santo (Tabela 2). Trabalhos conduzidos no Incaper/CRDR-Centro Serrano, em quatro anos consecutivos (2004 a 2008), têm mostrado que o cultivo em túneis reduz significativamente a doença nos frutos, seja em campo ou em pós-colheita, com valores superiores a 80% em comparação com o cultivo a campo aberto, sendo esta diferença mais acentuada com o inicio das chuvas. A adubação equilibrada com cálcio é outro fator determinante para a redução da severidade da doença, como se observa nos levantamentos efetuados em lavouras do Estado, onde menores perdas são verificadas quando o nível de cálcio nas folhas está em conformidade com a recomendação (COSTA; VENTURA, 2007).

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

Com relação à resistência a esta doença, a maioria das cultivares têm-se comportado como suscetíveis em testes efetuados em condições de laboratório. Em condições de campo e nas áreas experimentais do projeto de produção integrada, tem-se observado que a cv. Camino Real apresenta alta suscetibilidade a este patógeno. É importante ressaltar que esta cultivar apresenta uma flor muito grande e que demora a se abrir em relação às outras normalmente plantadas, o que favorece a doença, notadamente em períodos de chuvas finas por alguns dias (COSTA; VENTURA, 2007). A utilização de óleos essenciais tem sido pesquisada e testes efetuados “in vitro” e “in vivo” vêm demonstrando ser uma linha promissora para o controle destes patógenos em pós-colheita (SILVA, 2008; VIVAS et al., 2006).

4.3 DOENÇAS QUE OCORREM EM RIZOMAS E/OU RAÍZES

Dentre os fungos habitantes do solo, o que tem causado maiores danos à cultura é o fungo Verticillium dahliae. Ele ocasiona a murcha da planta, cujos sintomas iniciais caracterizam-se pela queima das bordas das folhas infectadas e que, com o avanço da doença, leva-a a uma murcha total com a sua conseqüente morte. A doença é favorecida por solos alcalinos, comuns em algumas áreas, e também pelo curto intervalo de rotação de culturas aí efetuado. Ou seja, muitos plantios de morango são realizados após oito meses do cultivo anterior, além do fato de que em muitas áreas se faz rotação com plantas da família Solanaceae, que também são hospedeiras deste patógeno, notadamente com a cultura do tomate. A rotação com esta cultura traz um agravante, devido à ocorrência da raça 02 deste fungo no Estado, uma vez que todas as cultivares de tomate são suscetíveis a esta raça, o que contribui para o aumento da densidade populacional deste patógeno no solo (COSTA; VENTURA, 2008). No estado do Espírito Santo, em levantamentos efetuados

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ nas áreas produtoras onde havia a presença do patógeno, geralmente o pH do solo estava situado na faixa entre 6,7 a 7,0 (COSTA; VENTURA, 2007).

Para o manejo deste patógeno é fundamental a rotação de culturas, por pelo menos quatro anos, sendo que a utilização de plantas da família das crucíferas, e de modo especial com brócolis, reduz a densidade de microescleródios do fungo no solo. Pesquisas realizadas pelo Incaper, em condições de casa de vegetação, com solo naturalmente infestado, mostraram as cvs. Camarosa, Oso Grande, Camino Real, Ventana, Aromas, Diamante, Seascape, Dover e Sweet Charlie como suscetíveis ao patógeno (Tabela 1). A adubação equilibrada é muito importante, já que algumas formas de adubos nitrogenados (amoniacal e/ou nítrica) predispõem as plantas à maior infecção do patógeno. Em pequenas reboleiras, a solarização e a bio-fumigação do solo são alternativas de manejo da doença (Tabela 2).

AGRADECIMENTOS

À Rosana M. Altoé Borel pelas correções no texto; Dirley Paulina N. de Castro pela editoração e Alonso J. Bonisson Bravin, Clair Barbosa , Jomar Luiz Roversi e Valerino Domingos Ébani, pelo apoio na condução dos trabalhos de campo e laboratório.

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

Figura 1 Representação esquemática das principais táticas usadas no manejo integrado das

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

Tabela 1- Reação de alguns cultivares de morangueiro aos principais patógenos observado em condições de campo no período de 2003 a 2008 e em condições de laboratório e estufa do Incaper CRDR-CSERRANO,2008.

Cultivares Reação aos patógenos

Colletotrichum acutatum Verticillium dahliae Xanthomonas fragariae Botrytis cinerea Mycosphaerella fragariae Pestalotiopsis longisetula Camarosa S¹ S S S S S Oso Grande S S S S S S Dover AS S S S AS R Milsei-Tudla S S S S MR S Sweet Charlie MR S S S MR AS Ventana S S S S MR S Camino Real S S S AS MR S Aromas S S S S S S Diamante S S S S S S Seascape S S S S S S

Fonte: COSTA; VENTURA, 2004; 2006; 2007 e 2008.

¹AS – Altamente suscetível; S – Suscetível; MR – Moderadamente resistente

Tabela 2- Doenças do morangueiro, patógenos, condições favoráveis e táticas de manejo. Incaper,2008.

Patógeno Condições favoráveis à doença

Doença

Etiologia Sobrevivência Disseminação Fatores de pré-disposição

Antracnose

do rizoma Colletotrichum fragariae Restos culturais Hospedeiros alternativos ⋅Mudas infectadas; ⋅⋅ Temperatura 21-27ºC; Excesso de irrigação; ⋅ Excesso de nitrogênio.

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

Flor preta Colletotrichum acutatum Restos culturais Hospedeiros alternativos

⋅Mudas infectadas;

⋅Respingos de chuva e irrigação. ⋅

Temperatura 19-23ºC;

⋅ Chuvas prolongadas e excesso de irrigação;

⋅ Excesso de nitrogênio. Mancha

angular Xanthomonas fragariae Restos culturais ⋅⋅Mudas infectadas; Respingos de chuva e irrigação. ⋅⋅ Temperatura 18-22ºC; Alta umidade relativa; ⋅ Excesso de nitrogênio. Mancha de

micosferela Mycosphaerella fragariae Restos culturais ⋅⋅Mudas infectadas; Respingos de chuva e irrigação; ⋅Vento.

⋅ Temperatura 22-26ºC; ⋅ Alta umidade relativa; ⋅ Excesso de nitrogênio. Mancha de

diplocarpon Diplocarpon earlianum Restos culturais ⋅⋅Mudas infectadas; Respingos de chuva e irrigação; ⋅⋅ Temperatura 24-28ºC; Alta umidade relativa; ⋅ Excesso de nitrogênio. Mancha de

dendropho ma

Dendrophoma obscurans Restos culturais ⋅Mudas infectadas;

⋅Respingos de chuva e irrigação;

⋅ Temperatura 24-28ºC; ⋅ Alta umidade relativa; ⋅ Excesso de nitrogênio. Mancha de

pestalotiops is

Pestalotiopsis longisetula Restos culturais ⋅Mudas infectadas;

⋅Respingos de chuva e irrigação; ⋅Vento.

⋅ Temperatura 21-25ºC; ⋅ Alta umidade relativa.

Oidio Oidium sp Restos culturais ⋅Mudas infectadas;

⋅Cultivo protegido; ⋅Vento.

⋅ Temperatura 20-30ºC; ⋅ Baixa umidade relativa; ⋅ Baixa luminosidade; ⋅ Cultivo em túneis. Murcha de verticillium Verticillium dahliae ⋅Microescleródios

⋅Restos culturais (contaminados)

⋅Implementos agrícolas; ⋅Água de irrigação e chuva; ⋅Mudas infectadas.

⋅ Temperatura 21-24ºC; ⋅ pH do solo 6,5 - 7,0; ⋅ Estresse hídrico;

⋅ Solos com baixo teor de matéria orgânica.

Murcha de sclerotinia Sclerotinia

ssclerotiorum ⋅⋅Escleródios Restos culturais ⋅Hospedeiros alternativos

⋅Água de irrigação e da chuva; ⋅Implementos agrícolas; ⋅Mudas infectadas.

⋅ Temperatura 16-22ºC ⋅ Alta umidade do solo; ⋅ Alta densidade de plantas; ⋅ Excesso de nitrogênio. Murcha de sclerotium Sclerotium rolfsii ⋅Escleródios

⋅Restos culturais ⋅Hospedeiros alternativos

⋅Água de irrigação e da chuva; ⋅Implementos agrícolas; ⋅Mudas infectadas.

⋅ Temperatura 16-22ºC; ⋅ Alta umidade do solo; ⋅ Alta densidade de plantas; ⋅ Excesso de nitrogênio. Podridão das raízes Pythium sp.

Fusarium spp. Phytophora sp. Rhizoctonia spp. ⋅Oosporos ⋅Clamidósporos ⋅Escleródios ⋅Restos culturais

⋅Água de irrigação e chuva; ⋅Respingos de chuva e irrigação; ⋅Implementos agrícolas; ⋅Mudas infectadas.

⋅ Temperatura variável em função do fungo;

⋅ Alta umidade do solo; ⋅ Solos compactados; ⋅ Excesso de nitrogênio;

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

Podridão do rizoma Phytophthora cactorum ⋅Clamidósporos ⋅Oosporos ⋅Restos culturais

⋅Água de irrigação e chuva; ⋅Implementos agrícolas; ⋅Mudas infectadas.

⋅ Temperatura 16-22ºC; ⋅ Alta umidade do solo; ⋅ Solos compactados; ⋅ Excesso de nitrogênio; ⋅ Canteiros baixos. Podridão dos frutos P.nicotianae,P.idaei

Botrytis cinerea Colletotrichum spp. Rhizopus spp S. sclerotiorum Geotrichum sp Pestalotiopsis longisetula Rhizoctonia spp Mucor sp. ⋅Clamidosporos ⋅Oósporos ⋅Escleródios ⋅Restos culturais ⋅Hospedeiros alternativos

⋅Água de irrigação e chuva (respingos);

⋅Mudas infectadas; ⋅Implementos agrícolas.

⋅ Temperatura variável em função do fungo;

⋅ Ferimentos nos frutos; ⋅ Alta umidade relativa(>90%); ⋅ Excesso de nitrogênio;

⋅ Excesso de plantas nos canteiros; ⋅ Frutos muito maduros;

⋅ Tipo de embalagem; ⋅ Armazenamento em locais de altas temperaturas Viroses SMov;SCV;SMYEV,SV BV ,SpaV ⋅Mudas; ⋅Hospedeiros alternativos. ⋅ Mudas infectadas; ⋅Afídeos (pulgões).

⋅ Temperatura variável em função do vírus envolvido. Fitoplasma Grupos: 16 SrI e 16SrIII ⋅Mudas ⋅Hospedeiros alternativos ⋅Cigarrinhas ⋅ --- Nematóides Meloidogyne sp Aphelenchoides fragariae A.besseyi Pratylenchus sp. ⋅Solo; ⋅Mudas; ⋅Hospedeiros alternativos. ⋅Mudas doentes;

⋅Água de irrigação e chuva; ⋅Implementos agrícolas.

⋅ Temperatura variável em função do nematóide;

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________

Fonte: Adaptado de COSTA; VENTURA, 2004; 2006; 2007 e 2008; ZAMBOLIM; VENTURA, 1993 .

5 REFERÊNCIAS

AGUILAR, E.; TURNER, D.W.; SIVASITHAM PARAM, K. Mecanismos propuestos acerca de la predisposición de los bananas Cavendish al marchitamiento por Fusarium durante la hipoxia.

Infomusa, v.9, n.2, p.9-13, 2000.

BALBINO, J. M. S.; COSTA, H.; PREZOTTI, L. C.; PUSCHAMANN, R.. Tecnologias de produção associadas a produtividade e padrão de qualidade de frutos de morangueiro. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 25, n. 1, p. 58, 2007.

BALBINO, J. M. da; COSTA, H. Manejo na colheita e em pós-colheita do morango. In: BALBINO, J. M. S. (Ed.). Tecnologias para a produção, colheita e pós-colheita do morangueiro. Vitória: Incaper, 2006. p. 69-74.

BURGESS, L.W. general ecology of the fusaria. In: NELSON, P.E.; TOUSSON, T.A.; COOK, R.J. Fusarium: diseases, biology, and taxonomy. University Park: The Pennsylvania State

University Press, 1981. p.225-235.

COOK, R.J. Water relation in biology of Fusarium. In: NELSON, P.E.; TOUSSON, T.A.; COOK, R.J. Fusarium: diseases, biology, and taxonomy. University Park: The Pennsylvania State

University Press, 1981. p.336-344.

CORDEIRO, Z.J.M. Inter-relações entre o mal-do-panamá e características químicas e físicas do solo. Revista Brasileira de Fruticultura, Cruz das Almas, v. 10, n.1, p.89-97, 1988.

COSTA, A.F. da; LEAL, N.F.; COSTA, H.; BALBINO, J..M.S.; TEIXEIRA, C..P.; VENTURA, J.A.; ROSSI, D.A.; TARDINI, F.D. Avaliação da produtividade de cultivares de morangueiro em diferentes ambientes de cultivo. In: Resumos do I Seminário Mineiro sobre a Cultura do Morangueiro. Pouso Alegre- Epamig,

2008.(CD).

COSTA, A.F. da; LEAL, N.F.; COSTA, H.; BALBINO, J..M.S.; DAHER, R.F.; VENTURA, J.A.; MÓDOLO, E.P.; MANZOLI, R.; BARBARA, W.P. de F. Influenciada cor do mulching sobre a produção de cultivares de morangueiro. In: IV Simpósio Nacional do Morango e III Encontro de Pequenas Frutas e Frutas Nativas do Mercosul, Pelotas-RS: Embrapa Clima Temperado, 2008. Palestras..., Pelotas-RS:

Embrapa Clima Temperado, 2008. p. 144-145. (Disponível em: http://www.cpact.embrapa.br/eventos/2008/simposio_morango_frutas/apresentacoes_pd f/mulching.pdf, Acesso em: 18 set.2008).

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ COSTA, H.; VENTURA, J. A. Manejo de doenças causadas por fungos de solo em

morangueiro. In:Palestras do I Seminário Mineiro sobre a Cultura do Morangueiro.

Pouso Alegre- Epamig, 2008.(CD)

COSTA, H.; ZAMBOLIM, L.; VENTURA, J. A. Doenças de hortaliças que se constituem em desafio para o controle. In: ZAMBOLIM, L.; LOPES, C. A.; PICANÇO, M.C., COSTA, H..(Eds.). Manejo integrado das doenças e pragas: Hortaliças.

Viçosa: UFV, cap. 8, p. 319-348, 2007.

COSTA, H.; VENTURA, J. A. Manejo integrado de doenças do morangueiro. In: ANTUNES, L. E. C; RASEIRA, M. C. B. (Eds.). Palestras do III Simpósio Nacional do Morango; II Encontro de Pequenas Frutas Nativas do Mercosul. Pelotas:

Embrapa Clima Temperado, 2006. p. 17-27.

COSTA, H.; VENTURA, J. A. Doenças do morangueiro: Diagnóstico de Manejo. In: BALBINO, J. M. S. (Ed.). Tecnologias para Produção, Colheita e Pós-colheita de Morangueiro. Vitória: Incaper, 2004. p. 39-56.

COSTA, H.; VENTURA, J. A. Doenças do morangueiro: Diagnóstico de Manejo. In: BALBINO, J. M. S. (Ed.). Tecnologias para Produção, Colheita e Pós-colheita de Morangueiro. 2. ed., Vitória: Incaper, 2006. p. 41-57.

COSTA, H; VENTURA, J. A. Manejo de doenças do morangueiro. In: NUCLEO DE ESTUDOS EM FITOPATOLOGIA (org.). Manejo Integrado de doenças de

fruteiras. Universidade Federal de Lavras. Lavras-MG: Sociedade Brasileira de

Fitopatologia, 2007. p.21-43.

COSTA, H.; VENTURA, J. A. Incidência da podridão em pós-colheita de Botrytis em dois sistemas de condução do morangueiro. In: MARTINS, D. S. (Ed.) Anais do VIII Seminário Brasileiro de Produção Integrada de Frutas. Vitória: Incaper, 2006.

p.187.

COSTA, H.; VENTURA, J. A. Reação de cultivares de morangueiro em cultivo de verão a Colletotrichum acutatum no estado do Espírito Santo. In: MARTINS, D. S.(Ed.)

Anais do VIII Seminário Brasileiro de Produção Integrada de Frutas. Vitória:

Incaper, 2006. p.188.

COSTA, H.; VENTURA, J. A. Reação de cultivares de morangueiro ao oídio no estado do Espírito Santo. In: MARTINS, D. S.(Ed.). Anais do VIII Seminário Brasileiro de Produção Integrada de Frutas. Vitória: Incaper, 2006. p.188-189.

COSTA, H.; VENTURA, J. A. Reação de cultivares de morangueiro a Pestalotiopsis no estado do Espírito Santo. In: MARTINS, D. S. (Ed.). Anais do VIII Seminário Brasileiro de Produção Integrada de Frutas. Vitória: Incaper, 2006. p.189.

XX Congresso Brasileiro de Fruticultura

54th Annual Meeting of the Interamerican Society for Tropical Horticulture 12 a 17 de Outubro de 2008 - Centro de Convenções – Vitória/ES

______________________________________________________________________________ COSTA, H.; VENTURA, J. A. Doenças do morangueiro: Diagnóstico de Manejo. In:

BALBINO, J. M. S. (Ed.). Tecnologias para Produção, Colheita e Pós-colheita de Morangueiro. Vitória: Incaper, 2004. p. 39-56.

COSTA, H.; VENTURA, J. A. Bacteriose do morangueiro. Vitória-ES: Incaper, 2004.

4p. (Documentos n.125)

COSTA, H.; VENTURA, J. A. Podridão do rizoma e dos frutos do morangueiro. In: LUZ, E. D. M. N.; BEZERRA, J. L.; SANTOS, A. F.; MATSUOKA, K. (Eds.).

Doenças causadas por Phytophthora no Brasil. São Paulo: Livraria e Editora Rural,

2001, p.479-492.

COSTA, H.; VENTURA, J. A.; ATHAYDE, M. O. Reação de genótipos de morangueiro a mancha de micosferela em condições de campo no estado do Espírito Santo. Fitopatologia Brasileira, Brasília, v. 26, n (supl.), p.329, 2001.

COSTA, H.; VENTURA, J. A; LUZ, E. D. M. N. Novos patógenos associados à cultura do morangueiro no estado do Espírito Santo. In: Seminário Brasileiro de Produção Integrada de Frutas, 7, Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2005. Programa e Resumos... Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2005. p.53.

COSTA, H.; VENTURA, J. A.; TEIXEIRA, C. P.; NUNES, F.A.R. Efeito de fungicidas no controle da mancha das folhas (Mycosphaerella fragariae) do morangueiro.

Fitopatologia Brasileira, Brasília, v.13, n. 2, p.103, 1988.

COSTA, H. et al. Avanços e desafios na produção integrada do morangueiro no estado do Espírito Santo. In: MARTINS, D. dos S. (ed.). Anais do VIII Seminário Brasileiro de Produção Integrada de Frutas. Vitória: Incaper, 2006. p.188.

COSTA, H. et al. Diagnóstico da cultura do morangueiro no estado do Espírito Santo. In: MARTINS, D. dos S. (Ed.). Anais do VIII Seminário Brasileiro de Produção Integrada de Frutas. Vitória: Incaper, 2006. p.253.

COSTA, H.; ZAMBOLIM, L.; VENTURA, J. A. Manejo integrado das doenças do morangueiro. In: ZAMBOLIM, L. (Ed.). Manejo integrado das doenças e pragas: produção integrada de fruteiras tropicais. Viçosa: UFV, cap. 6, p.131-164, 2003.

DIAS, M. S. C.; COSTA, H.; CANUTO, R. S. Manejo de doenças do morangueiro.

Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 28, n. 236, p. 64-77, 2007.

JEGER, M.J.; EDEN-GREEN, S.; THRESH, J.M.; JOHANSON, A.; WALLER, J.M.; BROWN, A.E. Banana disease. In: GOWEN, S., ed. Bananas and plantains. London: Chapman & Hall, 1995. p. 317-381.

JESUS JUNIOR, W.C. COSTA, H.; VENTURA, J.A.; LOUZADA, I.R.B.; PETERLE, E.; MORAES, W.B.; ALVES, F.R.; COSTA, A.F.; PRATISSOLI, D. Manejo alternativo de doenças em morangueiro. In: VENZON, M.; JUNIOR, T. J. de P.;