D

OCUMENT D’ÉTUDES

DARES

Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques

Les documents d'études sont des documents de travail ;

à ce titre, ils n'engagent que leurs auteurs

et ne représentent pas la position de la DARES.

DARES :

* - Mission Animation de la Recherche.

** - Département politiques d’emploi.

*** - Mission Analyse Économique.

COHÉSION

SOCIALE,

EMPLOI ET

COMPÉTIVITÉ :

éléments

pour un débat

Rachel BEAUJOLIN-BELLET*

Marc-Antoine ESTRADE***

Jean-yves KERBOUC’H*

Tristan KLEIN**

Frédéric LERAIS***

Dominique MEDA*

Anne SAINT-MARTIN***

Frédérique TRIMOUILLE*

N° 58

Août 2002

S

OMMAIREINTRODUCTION……… P.5

PARTIE 1 : EMPLOI ET COHESION DANS L’EMPLOI : UN VIEUX DEBAT……….. P.13 1.1 Le salaire minimum :

Moins d’inégalités salariales pour des effets limités sur la demande de travail….……. P.14 1.2 La protection de l’emploi :

Un emploi plus durable mais pas nécessairement moins d’emplois…..……… P.18

1.3 Les minima sociaux :

Faut-il craindre des effets désincitatifs sur l’offre de travail ?……… P.29 1.4 Sélectivité du marché du travail et politiques ciblées d’aide à l’emploi :

Un double objectif d’équité et d’efficacité……… P.36

PARTIE 2 :

LA DIMENSION SOCIALE COMME DETERMINANT DE LA PERFORMANCE ECONOMIQUE ?….. P.43 2.1 Le capital humain, un atout pour la croissance et un objectif social :

Résoudre le problème d’insertion sur le marché du travail………. P.45

2.2 Indicateurs sociaux et capital social :

Les limites du cadre économique……….. P.51

2.3 Performance économique et travail :

Les conditions de travail en question……… P.58

2.4 Investissement socialement responsable et rating social :

La prise de conscience des acteurs économiques………. P.61

I

NTRODUCTIONDéveloppement économique et développement social entretiennent des rapports complexes, ils ne sont pas contradictoires mais simultanés et d’une certaine manière se déterminent l’un l’autre. C’est du moins la position qui a longtemps été soutenue, à tel point que ces deux dimensions essentielles ont souvent été résumées par un seul indicateur, la croissance du revenu national dont devait nécessairement découlé une amélioration du bien-être de la société. Toutefois, les nombreuses discussions autour de la construction d’indicateurs sociaux et les interrogations sinon les mises en garde récurrentes sur le poids des dépenses sociales sur la croissance, montrent que le lien entre développement économique et développement social est loin de pouvoir être ainsi résumé. Ce travail s’inscrit dans ce questionnement général et fournit des premiers éléments de réflexion sur les relations entre compétitivité économique et performances sociales.

La construction du modèle social est concomitante au développement économique et peut se concevoir comme le fruit de la croissance avant d’être envisager comme un frein. Cette dernière dimension est pourtant au cœur de nombreux débats. Le modèle social s’articule autour d’un ensemble de transferts et de dispositions légales destinés à assurer une certaine cohésion entre les générations, les plus pauvres et les plus riches, les actifs et les inactifs, à promouvoir le bien-être partagé de la société. La fiscalité et les réglementations qui soutiennent les choix sociaux sont fréquemment dénoncées comme un facteur de ralentissement de l’activité économique. La dimension sociale est souvent envisagée comme un coût qui pèse sur la croissance, sans qu’en retour l’économie puisse en tirer quelques bénéfices. Pourtant les travaux portant sur l’impact des dépenses sociales sur la croissance n’invitent pas à un tel fatalisme. De même, les pays qui ont des dépenses sociales relativement élevées ne sont pas nécessairement mal placés dans la compétition internationale. Tel est le cas par exemple de la France. Certains se sont inquiétés de la montée de l’investissement français à l’étranger, mais il faut rappeler que la France a su attirer dans le même temps des capitaux étrangers. Ces investissements sont surtout le signe du développement d’une stratégie industrielle de la part des entreprises, plus que d’une délocalisation des sites de production. Par ailleurs, les échanges commerciaux de la France avec ces principaux partenaires sont excédentaires et la compétitivité française ne semble pas affectée ni même menacée.

Le modèle social pèse-t-il lourdement sur la performance économique ? Tout cela tend à montrer qu’il n’y pas en la matière de fatalité. Tout dépend probablement de la cohérence des choix sociaux et de la manière dont ils interfèrent avec l’activité économique.

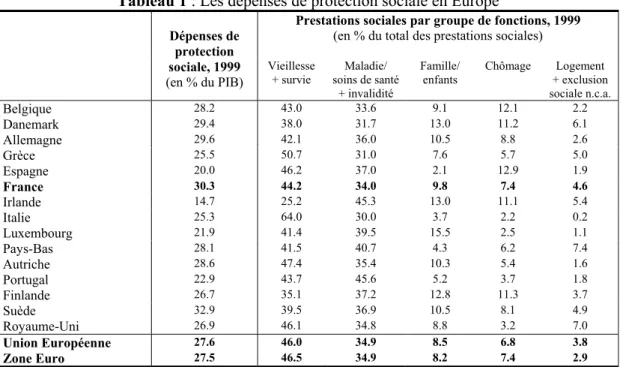

Si les dépenses sociales ont entre autres objectifs celui d’une plus juste répartition de la richesse produite, quel est leur impact sur la croissance économique ? Bien que le coût des inégalités ou de l’absence de protection sociale ne puisse être véritablement mesurer en termes de croissance économique, cette question revêt une certaine pertinence. Les dépenses de protection sociale représentent une part très importante du revenu national et il est légitime de s’interroger sur l’effet qu’elles produisent en retour sur la croissance. En 1999, elles représentaient en moyenne 27,6% du revenu national des pays de l’Union Européenne (cf. tableau 1).

Différentes théories se font concurrence quant à l’incidence que pourrait avoir la protection sociale sur la croissance économique. Globalement, les enseignements que l’on peut retirer de ces théories ne permettent pas de se faire une opinion tranchée sur cette question.

Une première thèse, initiée par Mirrles (1971) dans le cadre d’une réflexion sur la fiscalité optimale, met en évidence un effet négatif de la protection sociale sur la croissance. Le versement de prestations

sociales pourrait réduire l’offre de travail et donc les ressources en main-d’œuvre sur lesquelles s’appuie la croissance, les bénéficiaires n’étant plus inciter à chercher un emploi. De plus, ces prestations ont pour contrepartie la mise en place d’un système de prélèvements susceptibles de ralentir l’épargne et par la même, les investissements à la source de la croissance.

Différents arguments s’opposent à cette conception très négative de la protection sociale. D’abord, en évitant la marginalisation des plus pauvres et leur sortie durable du système productif, la protection sociale permet de renforcer les potentiels de croissance. Ensuite, en limitant les tensions sociales, elle instaure un climat favorable à la prise de décisions politiques et économiques, même difficiles, ce qui peut améliorer les perspectives de développement durable (Sala-i-Martin, 1996). Enfin, les mécanismes de marché sont défaillants à certains égards, notamment en matière d’assurance contre la perte d’emploi, de revenu et la protection sociale joue un rôle important à ce niveau. En couvrant un certain nombre de risques, elle peut encourager l’esprit d’entreprise et le développement de certains investissements, comme par exemple l’investissement dans de nouvelles technologies (Ahmad et al. 1991, Hubbard et Judd 1998). Autant d’initiatives dont la croissance profite. Une économie de marché ne permet pas non plus de résorber les inégalités, ni d’éviter leur reproduction et s’est au modèle social d’assurer l’égalité des chances. La reproduction des inégalités devant l’école est par exemple encore très forte, ce qui peut conduire à un sous-investissement en capital humain dommageable à la croissance. La question centrale est toutefois la raison de cette reproduction sociale : est-ce un effet de capital culturel ou économique ? Goux, Maurin (1999) ont avancé que la pauvreté des parents est le facteur principal pour expliquer le retard scolaire et l’arrêt précoce des études. Cette idée pourrait alors de justifier l’existence d’un revenu de transferts pour les parents les plus pauvres afin de limiter le sous-investissement éducatif.

Au total, se dégage l’idée que les dépenses sociales peuvent favoriser la croissance si d’une manière ou d’une autre elles sont réinvesties dans des facteurs productifs accumulables. Globalement, il est donc difficile de savoir quel est leur effet sur la croissance, toutes n’ayant pas vocation à être directement réinvesties dans le système productif (les dépenses de santé et celles à destination des personnes âgées, par exemple). Et les travaux empiriques sur ce thème ne sont pas d’un grand secours. Atkinson (1999) souligne en effet que les études abordant ce sujet, à un niveau très agrégé, ne permettent pas de conclure. Ces études mélangent souvent des pays par trop hétérogènes pour aller au-delà du simple constat que les dépenses sociales sont relativement plus élevées dans les pays riches que dans les pays pauvres. Et celles qui s’appuient sur des groupes de pays plus homogènes (les pays de l’OCDE par exemple) concluent tantôt à un effet positif des dépenses sociales sur la croissance, tantôt à un effet négatif, certaines ne trouvant aucune relation (Parent, 2001).

Un travail récent de l’OCDE met en évidence un effet négatif mais modéré (Arjona, Ladaique et Pearson, 2001). C’est surtout la décomposition de cet effet qui est intéressante. Les dépenses sociales ne peuvent être réduites à autant de prélèvements pesant sur les agents, elles ont essentiellement un aspect redistributif. Isolant cette dimension, les auteurs montrent qu’elle n’agit pas négativement sur la croissance et l’argument consistant à dire que les prestations sociales peuvent avoir des effets désincitatifs importants sur les bénéficiaires ne trouve pas ici de validation empirique. Un autre aspect intéressant de cette étude est qu’elle isole dans les dépenses sociales, celles correspondant aux politiques du marché du travail (dépenses de formation) ou destinées à rendre le travail rémunérateur pour tous ainsi que les dépenses visant à faciliter la reprise d’activité (comme par exemple, la prise en charge des gardes d’enfants ou de personnes âgées). Les auteurs montrent alors que cette catégorie de dépenses participe d’une croissance plus dynamique.

On retrouve donc l’idée que l’impact des dépenses sociales sur la croissance dépend de la nature et de l’objectif poursuivi par ces dépenses. L’ensemble de ces dépenses recouvre une diversité d’objectifs telle qu’il semble difficile d’apprécier globalement leur impact sur la croissance.

Tableau 1 : Les dépenses de protection sociale en Europe

Prestations sociales par groupe de fonctions, 1999

(en % du total des prestations sociales)

Dépenses de protection sociale, 1999 (en % du PIB) Vieillesse + survie Maladie/ soins de santé + invalidité Famille/ enfants Chômage Logement + exclusion sociale n.c.a. Belgique 28.2 43.0 33.6 9.1 12.1 2.2 Danemark 29.4 38.0 31.7 13.0 11.2 6.1 Allemagne 29.6 42.1 36.0 10.5 8.8 2.6 Grèce 25.5 50.7 31.0 7.6 5.7 5.0 Espagne 20.0 46.2 37.0 2.1 12.9 1.9 France 30.3 44.2 34.0 9.8 7.4 4.6 Irlande 14.7 25.2 45.3 13.0 11.1 5.4 Italie 25.3 64.0 30.0 3.7 2.2 0.2 Luxembourg 21.9 41.4 39.5 15.5 2.5 1.1 Pays-Bas 28.1 41.5 40.7 4.3 6.2 7.4 Autriche 28.6 47.4 35.4 10.3 5.4 1.6 Portugal 22.9 43.7 45.6 5.2 3.7 1.8 Finlande 26.7 35.1 37.2 12.8 11.3 3.7 Suède 32.9 39.5 36.9 10.5 8.1 4.9 Royaume-Uni 26.9 46.1 34.8 8.8 3.2 7.0 Union Européenne 27.6 46.0 34.9 8.5 6.8 3.8 Zone Euro 27.5 46.5 34.9 8.2 7.4 2.9

Source : « La protection sociale en Europe », Statistique en bref , Eurostat (2002).

Note : Pour Eurostat, la protection sociale recouvre 5 grands postes :

- vieillesse + survie : pensions de vieillesse et fourniture de biens et services aux personnes âgées, maintien du revenu et assistance en rapport avec le décès d’un membre de la famille (pensions de reversions…),

- maladie/ soin de santé + invalidité : congés de maladie payés, soins médicaux et fourniture de produits pharmaceutiques, pensions d’invalidité et fourniture de biens et services aux personnes invalides,

- famille/enfants : assistance en rapport avec la grossesse, l’accouchement, la maternité et la charge d’enfants et d’autres membres de la famille,

- chômage : inclut, entre autres, les indemnités de chômage et la formation professionnelle financée par les organismes publics

- logement + exclusion sociale non classée ailleurs : interventions publiques visant à aider les ménages à faire face au coût du logement, prestations de complément de ressources, réadaptation des alcooliques et des toxicomanes et autres prestations.

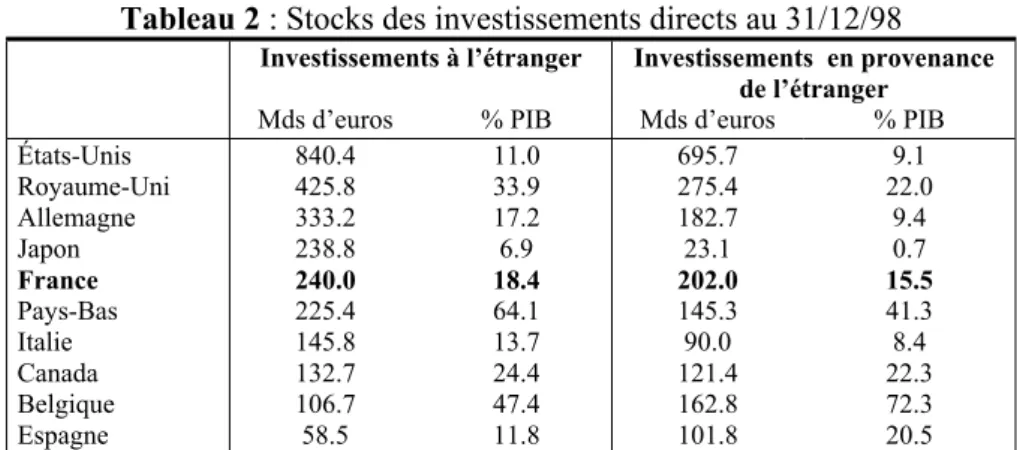

La France est l’un des pays où les dépenses de protection sociale sont les plus élevées, représentant plus de 30 points du produit intérieur brut en 1999. Et en la matière, les disparités entre pays sont relativement importantes : l’Irlande dépense par exemple moins de 15 points de PIB alors que la Suède consacre jusqu’à près de 33 points de son revenu national aux dépenses de protection sociales. Notons toutefois qu’il s’agit là des dépenses publiques de protection sociale et que la prise en compte des financements privés, notamment ceux à la charge des entreprises, pourraient altérer ce classement des pays et gommer en partie les disparités que l’on observe. On peut néanmoins se demander si les pays qui paraissent les plus dispendieux ne se trouvent pas pénalisés dans la compétition internationale. Dans le cas de France, la question se pose notamment en regard de l’évolution des investissements directs à l’étranger. L’attractivité du territoire français serait-elle menacer par une fiscalité trop lourde ? Les investissements directs français à l’étranger ont en effet fortement augmenté pour atteindre 101 milliards d’euros en 1999, soit près de 8 % du PIB de la France. Cette évolution préoccupe certains observateurs: n’assisterait-on pas à une « expatriation des compétences et des capitaux » (Ferrand, 2001) ? Les investissements directs à l’étranger n’ont-ils pas pour contrepartie des fermetures d’entreprises ?

Cette préoccupation est ancienne. Elle a parfois conduit à un pessimisme excessif. Ainsi, le rapport Arthuis de 1993, alertait que les délocalisations industrielles vers le tiers monde aboutirait à 3 millions de chômeurs supplémentaires et 80% des emplois étaient susceptibles d’être délocalisés. Il faut noter que ces investissements directs ne correspondent pas toujours à des délocalisations. C’est en effet le dynamisme des fusions-acquisitions qui est le premier facteur du dynamisme des investissements français à l’étranger. Ces opérations sont favorisées par l’achèvement du marché unique européen. De ce point de vue, la tendance enregistrée en France est parallèle à ce qui est observée dans le reste de l’Union européenne.

Dans le même temps, la France a connu une forte croissance de l’intensité des flux d’entrants. Les flux d’investissements étrangers en France ont augmenté de 80 % en trois ans pour atteindre 37 milliards

d’euros en 1999, soit 2,7% du PIB. Cette progression montre l’intérêt que portent les investisseurs pour le territoire national.

Depuis l’achèvement du marché unique, les pays européens sont encore plus en concurrence pour attirer les investisseurs. Les performances fiscales et sociales sont souvent évoquées au premier rang des choix de localisation. Pourtant, d’autres facteurs interviennent dans le choix de la localisation. Ewwe-Ghee Lim (2001) recense les facteurs les plus souvent cités dans les études économétriques sur les déterminants de l’investissement : la distance (et les coûts de transport), le coût des facteurs, les incitations fiscales, le climat des affaires, la taille du marché, la présence de pôle technologique, comme le souligne les travaux d’économie géographique (Krugman). Il ressort de cette étude que c’est la taille du marché qui est la variable la plus robuste. Les coûts relatifs jouent aussi mais certaines études montrent qu’il faut surtout tenir compte de la qualité de la main d’œuvre (Mody, Dagsgupta and Shina, 1998). Les effets des incitations fiscales sont ambigus, parce que certains investisseurs les considèrent comme temporaires ou comme ayant des répercussions sur les autres impôts. Les risques politiques, l’instabilité constituent les freins les plus importants au développement de l’investissement direct. Par contre les effets de la « bureaucratie » ou de complexité de la législation n’interviennent dans aucune étude (mais c’est une variable difficile à construire). L’attractivité d’un territoire, qui dépend de multiples facteurs, résulte des politiques économiques et de la géographie. Aujourd’hui, l’attractivité du territoire français paraît satisfaisante, puisque la France se situe au cinquième rang mondial des pays d’accueil et au troisième rang européen (cf. tableau 2).

De ce point de vue, les dépenses sociales relativement élevées en France ne semblent pas constituer un obstacle décisif au développement de l’activité économique sur le territoire français.

Tableau 2 : Stocks des investissements directs au 31/12/98

Investissements à l’étranger Investissements en provenance de l’étranger

Mds d’euros % PIB Mds d’euros % PIB États-Unis Royaume-Uni Allemagne Japon France Pays-Bas Italie Canada Belgique Espagne 840.4 425.8 333.2 238.8 240.0 225.4 145.8 132.7 106.7 58.5 11.0 33.9 17.2 6.9 18.4 64.1 13.7 24.4 47.4 11.8 695.7 275.4 182.7 23.1 202.0 145.3 90.0 121.4 162.8 101.8 9.1 22.0 9.4 0.7 15.5 41.3 8.4 22.3 72.3 20.5 Source : Bulletin de la Banque de France, n°76, avril 2000

Le positionnement de la France dans la compétition internationale peut également être abordé sous l’angle de ses échanges commerciaux avec les pays étrangers. On peut en effet se demander si la protection sociale et les prélèvements fiscaux qui la soutiennent pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises. En première approche, la compétitivité internationale désigne la capacité à s’insérer dans la division internationale du travail1. De ce point de vue, la compétitivité française est globalement satisfaisante. En effet, avec + de 10 milliards d’euros en 2001, le solde courant français s’est beaucoup amélioré par rapport aux années vingt : d’un déficit avant les années quatre-vingt-dix, on est passé à des excédents élevés, qui se sont maintenus en France malgré une activité plus dynamique que nos principaux partenaires européens depuis 1997. Cette situation s’explique en partie par les performances en termes de compétitivité-prix. Ce qui est confirmée par le niveau relatif

1

La notion de compétitivité et la mesure de ses sources ne va pas de soi au point que pour Krugman (1996), spécialiste du commerce international, la compétitivité est un concept superflu. Concept superflu au sens où il ne dit rien sur la performance globale de l’économie et du niveau de vie. Traditionnellement, ce sont les évolutions des prix ou des coûts relatifs qui sont analysées pour évaluer les performances à l’exportation d’un pays. Mais cet indicateur s’appuie sur l’idée d’une concurrence sur un seul type de bien. Les nouvelles théories du commerce international ont rompu avec ce paradigme, elles abordent maintenant la concurrence en termes de différenciation des produits. Cette différenciation permet d’expliquer en partie que le volume du commerce peut être plus ou moins sensible aux variations du coût du travail, selon le type de spécialisation des pays.

des coûts horaires du travail qui ne sont pas parmi les plus élevés en Europe, alors que la productivité horaire y est plutôt forte. La France se retrouve en meilleure position que la Suède et l’Allemagne. Ces évolutions tiennent en grande partie au fait que les évolutions de salaires ont été assez modérées par rapport à beaucoup de pays d'Europe, notamment du Nord2.

S’il faut éviter de dégrader la compétitivité prix de l'économie française et avoir un partage équilibré de la valeur ajoutée (entre entreprises et salariés), la France ne peut toutefois se cantonner à une compétitivité prix obtenue par la réduction des coûts. En effet, une telle stratégie procure des avantages mais souvent faibles au regard des écarts de prix avec les PVD ou les pays en transition ; elle peut être coûteuse en termes sociaux et ces gains peuvent être annulés par des mouvements de change. Pour parvenir à un niveau de compétitivité élevé et pérenne, il faut jouer sur la qualité des produits (et l’innovation). Les résultats d’une enquête du COE (Observatoire Économique, rattaché à la chambre de commerce et d’industrie de Paris) montrent qu’en la matière, la situation de la compétitivité hors prix est bonne. Ainsi, l’image des produits exportés par la France est au-dessus de la moyenne des pays partenaires (cf. graphique). La croissance de l’économie française s’appuie donc aussi sur des produits de qualité. Le résultat de ces enquêtes est confirmé par des estimations économétriques qui montrent que la France est plutôt spécialisée dans des produits de qualité (Fontagné et Freudenberg (1999) et Erkell-Rousse (2002)), relativement moins sensible au coût du travail (Fouquin et alii). Les travaux de recherche de Magnier et Toujas-Bernate (1994), ont identifié les déterminants de la compétitivité des entreprises exportatrices leur permettant de disposer d’une certaine autonomie dans la fixation des prix, en mettant l’accent notamment sur la différenciation des biens, dans un cadre de concurrence monopolistique (Dixit et Stiglitz, 1977). Dans cette optique, la capacité d’innovation des firmes appréhendée par la variété des biens constitue une forme de compétitivité plus déterminante que celle reposant sur les prix. Les théories récentes de la croissance se sont développées autour de l’idée de la concurrence en qualité et en variété. Dans ces modèles, le moteur de la croissance est alors la qualité de la main d’œuvre (plus que son coût), cette dernière devant désormais être capable d’innover.

Dans cette optique, le modèle social, la protection sociale, en renforçant l’égalité des chances devant l’éducation et en facilitant l’accumulation de capital humain participe d’une économie plus compétitive.

2

La compétitivité-prix repose sur les coûts de main-d’œuvre (directs ou indirects), coût du capital (coût du capital matériel et immatériel, coût du financement) et coût des consommations intermédiaires (énergie, transport, etc.). Elle dépend aussi du comportement de marge des entreprises, c’est-à-dire de l’écart entre le coût de production et le prix de vente, mais aussi des taux de change.

En première approche, il n’y a donc pas d’évidence forte permettant d’affirmer qu’un modèle social « généreux » pèse sur la croissance et la compétitivité. Toutefois, la dimension sociale recouvre de multiples aspects et il est difficile de traiter de ces questions en restant à un tel niveau de généralité. En particulier, il y a tout un pan du modèle social pour lequel la relation entre dimensions économiques et sociales est réduite aux questions de financement, de fiscalisation des dépenses sociales, sans autre véritable lien ni effet de retour. Si le modèle social s’appuie toujours sur la richesse produite, son enjeu reste souvent en dehors de la sphère économique : il est question de bien-être, de qualité de vie. Si l’on peut chercher à optimiser la gestion de telles dépenses, le bien fondé de leur existence même ne peut être remise en cause par des critères d’ordre purement économique : c’est par exemple le cas des dépenses de santé ou de vieillesse qui constituent pourtant une part très importante des dépenses de protection sociale. L’objet principal de telles dépenses n’est pas d’être « productives », même si elles peuvent avoir une influence sur les capacités productives des travailleurs (ce qui explique que les entreprises aient accepté à l’origine de participer à leur financement, notamment en ce qui concerne les dépenses de santé avec la médecine du travail). Il s’agit davantage de parvenir à une gestion optimale d’un point de vue économique et social. Ainsi, la dimension sociale intervient dans de nombreux domaines et la question de sa relation avec la sphère économique peut être plus ou moins riche et pertinente. Dans le cadre de cette étude, on se limitera aux seuls domaines du travail, de l’emploi et de la formation.

Il y a sur le marché du travail des dispositifs dont la composante sociale est évidente et qui, indépendamment des questions de financement, structurent fortement le fonctionnement de ce marché sans toutefois guider l’ensemble des mécanismes d’ajustements qui y sont à l’œuvre. Les aspects sociaux interviennent alors, aussi, comme des outils de régulation de l’économie. De fait, on peut se demander si les orientations qu’ils impulsent sont justes, également d’un point de vue économique et ne produisent pas d’effets pervers importants, résultats par exemple d’ajustements défavorables à certaines catégories d’individus. On rejoint ainsi un vieux débat, celui du dilemme supposé entre équité et efficacité. Seront abordées tour à tour les questions du salaire minimum (fiche 1.1) et de la protection de l’emploi en relation avec la demande de travail (fiche 1.2) ainsi que les minima sociaux et leurs effets sur l’offre de travail (fiche 1.3). On s’interrogera également sur l’efficacité des politiques d’emploi à lutter contre la sélectivité du marché du travail (fiche 1.4). Autant de thèmes qui renvoie à des aspects du marché du travail en général bien balisés, pour lesquels il existe une littérature abondante. Influencée par les arguments traditionnels de la théorie de l’offre et la demande de travail, cette littérature a longtemps condamné toutes ces formes de régulation du marché du travail en évoquant des effets pervers importants sur l’emploi. Les conclusions sont aujourd’hui beaucoup plus nuancées.

Toutes ces tentatives d’évaluation appellent cependant quelques remarques et conduisent à se demander en quoi, comment et pour quelles raisons la dimension sociale pourrait être un déterminant de la performance économique. L’égalité des chances devant l’éducation et l’insertion des jeunes sur le marché du travail sont par exemple des enjeux fondamentaux du modèle social et participent en même temps à la formation de capital humain, moteur de la croissance (fiche 2.1). Par ailleurs, si l’on admet généralement que la performance économique peut se mesurer à l’aune d’un taux de chômage ou d’un taux de croissance du revenu national, ces indicateurs ne sont pas nécessairement les plus pertinents au regard des questions sociales. S’ils restent inévitables en l’absence d’alternative plus satisfaisante, la définition d’indicateurs sociaux fait actuellement l’objet de nombreux débats. De même, émerge la notion de capital social dont la définition souffre encore d’un certain flou (fiche 2.2). Ces questions de mesure sont encore plus problématiques au niveau de l’entreprise. Seuls les coûts du travail et du capital sont mesurables. Les entreprises savent mal évaluer la contribution de chacun de leur salarié à la valeur ajoutée, sauf peut-être dans le cas de travail direct comme le travail à la chaîne. Dans cette perspective, l’influence des conditions d’exercice du travail sur l’efficacité productive est, au niveau individuel, tout aussi difficile à mesurer. On peut toutefois faire un certain nombre de constats sur la façon dont les conditions d’exercice du travail ont évolué, ce parallèlement aux profondes modifications qu’ont pu connaître les organisations et les techniques de production (fiche 2.3). Malgré tous les problèmes inhérents à la mesure de l’efficacité productive du travail, il y a une volonté, émergente, d’évaluer les entreprises selon des critères sociaux pour tenter d’internaliser la

dimension sociale, comme si cette dimension était devenue un déterminant de la performance économique. C’est la vocation des agences de « rating social », qui proposent un système de notation sociale de l’entreprise à destination des investisseurs financiers (fiche 2.4). On peut enfin se demander à quelle réalité juridique correspond la notion de responsabilisation sociale de l’entreprise (fiche 2.5).

P

ARTIE1

E

MPLOI ET COHESION DANS L’

EMPLOI:

UN VIEUX DEBATLa littérature a longtemps opposé l’objectif d’équité et de cohésion dans l’emploi à celui d’efficacité, notamment en termes de capacité à créer des emplois. Le discours est aujourd’hui beaucoup moins tranché et les grandes formes de régulation ou de transferts sur le marché du travail ne semblent pas devoir dégrader les performances de ce marché en matière de création d’emplois.

1.1 Le salaire minimum : moins d’inégalités salariales pour des effets limités sur la demande de travail

Le salaire minimum remplit son rôle, en limitant les inégalités salariales et cela, sans engendrer d’effets pervers importants sur l’emploi, sauf peut-être pour les jeunes. A cet égard, les instruments fiscaux et parafiscaux, et notamment les cotisations patronales, jouent un rôle important en France, permettant d’introduire une certaine distance entre salaire minimum et coût du travail des emplois à bas salaire. Le salaire minimum n’est en revanche pas un instrument capable de lutter efficacement contre la pauvreté, n’atteignant pas le public concerné.

1.2 La protection de l’emploi : un emploi plus durable mais pas nécessairement moins d’emplois

La protection de l’emploi ne semble pas en mesure d’affecter le niveau du chômage, limitant à la fois les sorties de l’emploi et les embauches. En revanche, elle rallonge probablement la durée de l’emploi ainsi que celle des épisodes de chômage. Par ailleurs, si nombre d’études ont montré qu’aux États-Unis, le système de modulation des cotisations patronales à l’assurance chômage soutenait l’emploi de manière efficace, il ne semble pas raisonnable d’attendre les mêmes résultats de la mise en œuvre d’un tel système en France, tant les marchés du travail français et américain sont structurellement différents.

1.3 Les minima sociaux : faut-il craindre des effets désincitatifs sur l’offre de travail ?

L’existence de minima sociaux est justifiée par leur capacité à limiter l’instabilité sociale et à assurer une plus grande cohésion sociale. Parallèlement, on peut craindre des effets désincitatifs sur l’offre de travail, leur présence étant susceptible de rendre le travail insuffisamment rémunérateur, notamment dans le cas des temps partiels. Suite aux différentes réformes, ce problème semble en grande partie écarté en France. Par contre, la question de la contrepartie et du suivi individuel des bénéficiaires de ces minima sociaux n’est pas réglée.

1.4 Sélectivité du marché du travail et politiques ciblées d’aide à l’emploi : un double objectif d’équité et d’efficacité

Les politiques actives du marché du travail permettent d’accroître le volume d’emploi et leur ciblage favorise la réinsertion des publics en difficulté. Leur évaluation est toutefois délicate, elle n’échappe à la question des effets d’aubaine et au sein des publics ciblés, il est probable qu’elles touchent d’abord les individus les plus employables. La sélectivité du marché du travail est souvent difficile à identifier précisément et par la même, difficile à corriger. En outre, la question du ciblage est particulièrement délicate, le risque étant d’introduire une stigmatisation de certaines catégories de demandeurs d’emploi.

1.1 Le salaire minimum : moins d’inégalités salariales pour des effets

limités sur la demande de travail

Dans leur très grande majorité, les pays de l’OCDE se sont dotés d’un salaire minimum légal. Sur ce point, les législations sont assez différentes d’un pays à l’autre, le salaire minimum pouvant être fixé à un niveau régional ou bien national, varier selon les branches ou encore être moduler en fonction des caractéristiques des bénéficiaires (qualification professionnelle, âge…). Et les règles de revalorisation sont elles aussi très variables. Le niveau du salaire minimum diffère beaucoup d’un pays à l’autre, allant par exemple de 38% du salaire médian aux États-Unis, à 57% en France (OCDE 1998). Les proportions de salariés concernés sont également très variables : en France, 11% des actifs occupés étaient en 1996 rémunérés au salaire minimum (près de 14% en 2001), cette proportion n’atteignant que 5% aux États-Unis (OCDE 1998). Le profil des salariés concernés est en revanche toujours le même : il s’agit essentiellement de jeunes, de femmes et de non-qualifiés.

Partant de ces observations, les salaires minima relativement élevés qui prévalaient dans la plupart des pays européens, et notamment en France, ont souvent été pointés du doigt lorsque les taux de chômage des non-qualifiés et des jeunes ont très fortement progressés au cours des années 80. L’argument consistait essentiellement à souligner que cette progression était mieux maîtrisée aux États-Unis, pays dans lequel le salaire minimum était jugé peu « contraignant ».

Nombre d’économistes sont depuis revenus sur ce discours, à la suite notamment de travaux empiriques plus fouillés sur la question et desquels aucune évidence allant dans le sens d’un effet défavorable important sur l’emploi ne se dégageait.

Les effets du salaire minimum sur l’emploi

Sur le plan théorique, la réflexion sur l’incidence du salaire minimum sur l’emploi a longtemps été guidée par les arguments traditionnels fournis par la théorie de la demande de travail, suggérant qu’une augmentation du salaire minimum détruit des emplois. La littérature économique livre donc assez peu d’arguments plaidant en faveur du salaire minimum ou présumant au moins d’une certaine neutralité. Ces derniers sont essentiellement de deux ordres :

Du côté de l’offre de travail : En rendant les emplois plus attrayants, la présence ou le relèvement du salaire minimum peut inciter les demandeurs d’emploi à intensifier leur effort de recherche, facilitant ainsi leur retour vers l’emploi.

Du côté de la demande de travail : Si la présence d’un salaire minimum s’accompagne d’un relèvement des salaires les plus faibles, ce relèvement peut être compensé par une gestion globalement plus ferme des coûts salariaux qui limiterait par exemple la progression des salaires les plus élevés. Les salaires sont ainsi moins dispersés mais globalement, le coût du travail n’est pas nécessairement plus élevé. Dans ces conditions, l’effet du salaire minimum sur l’emploi ne peut qu’être limité (Cahuc et al 2000).

Dans le cadre d’un marché du travail dual, comportant d’un côté des mauvais postes, très mal rémunérés, et de l’autre, des postes occupés par des individus bénéficiant d’une rente de situation qui leur permet d’obtenir des salaires élevés, l’augmentation du salaire minimum modifie la répartition entre bons et mauvais postes. Il y a moins de mauvais postes du fait de l’augmentation du salaire minimum, mais plus de bons postes, du fait de la modération des salaires associés à ce type d’emploi et provoquée par le relèvement du minimum légal (Jones 1987, Acemoglu 1998). C’est davantage du côté des travaux empiriques que le débat s’est enrichi, relancé en 1995 par l’ouvrage de Card et Kruger. Ces auteurs affirmaient qu’aux États-Unis, les états qui avaient relevé le salaire minimum à la fin des années 80 n’avaient pas connu une évolution de l’emploi moins favorable que les états dans lesquels le minimum légal était resté stable. Très largement contesté sur le plan

méthodologique, cette étude a donné lieu à une série de nouvelles évaluations des effets du salaire minimum sur l’emploi, travaux qui pour l’essentiel conduisent à la même conclusion (cf. Cahuc et Zylberberg, 2001).

Une première catégorie d’étude a cherché à mettre en évidence des corrélations « générales » entre salaire minimum et emploi, corrélations générales au sens où les effets du salaire minimum ne sont pas évalués sur les seuls emplois rémunérés à son voisinage mais sur l'ensemble des emplois. Ces études examinent l’évolution conjointe dans le temps du minimum légal et de l’emploi. Elles peuvent également s’appuyer sur des comparaisons internationales de salaire minimum et d’emploi, ou encore sur des comparaisons sectorielles (cf. par exemple, OCDE 1998, Dolado et al. 1996). L’impact du salaire minimum sur l’emploi est en général très faible, tantôt légèrement négatif, tantôt légèrement positif et souvent peu significatif. Ainsi, l’effet global serait négligeable, sauf peut-être dans le cas des jeune3. Sur ce dernier point, l’étude de l’OCDE souligne que la situation des jeunes sur le marché du travail ne semble pas plus dégradée dans les pays où le salaire minimum est relativement élevé que dans ceux où il est plus bas. Le salaire minimum et son évolution n’interviendraient que marginalement dans l’explication des écarts entre pays en ce qui concerne les tendances de l’emploi des moins de 20 ans.

Une seconde approche consiste à suivre la trajectoire des individus directement concernés par une revalorisation du salaire minimum. Ces travaux concluent en général qu’une augmentation du salaire minimum accroît de façon substantielle la probabilité de perte d’emploi des populations directement concernées par ce niveau de rémunération, trait particulièrement marqué chez les jeunes qui représentent une part importante de cette population (Abowd et al 1999, Kramarz et Philippon 1999). Enfin, Laroque et Salanié (1999) estiment pour leur part qu’en France, 16% du non-emploi des femmes sans diplôme vivant avec un conjoint est imputable au SMIC. Cette proportion descend à 2% dans le cas des femmes diplômées de l’enseignement supérieur. Soulignons toutefois que du côté de la demande de travail, ces estimations reposent sur un cadre théorique dans lequel la présence d’un salaire minimum ne peut que détruire des emplois.

En résumé, les études empiriques indiquent que l’impact du salaire minimum sur l’emploi total est négligeable. En revanche, il est susceptible d’accroître la probabilité de perte d’emploi pour certaines catégories de population, essentiellement les jeunes. Ce dernier point rejoint la question plus générale de l’insertion des jeunes sur le marché du travail, question dont l’élément central n’est certainement pas le salaire minimum mais plutôt la formation.

Les effets du salaire minimum sur les inégalités de salaires et de revenus

A l’origine, les législations sur le salaire minimum visent à assurer à chaque individu une rémunération juste de son travail. Le salaire minimum a donc été introduit dans le but de garantir une certaine cohésion au sein des individus qui ont un emploi. Si la question de l’impact du salaire minimum sur l’emploi a souvent relégué cet aspect des choses au second rang, c’est bien en mesurant son effet sur les inégalités salariales que l’on peut véritablement juger du fait qu’il remplit ou non son rôle.

Le salaire minimum semble être un instrument efficace pour limiter les inégalités salariales : tel est le constat général qui se dégage des études empiriques. Presque toutes concluent en effet qu’un salaire minimum entraîne une compression de la distribution des salaires (Brown 1999, Dinardo, Fortin et Lemieux 1996, Lee 1999). La mesure dans laquelle la dispersion des salaires est réduite dépend du niveau du salaire minimum par rapport au reste de la distribution. Dans les pays où le salaire minimum est relativement élevé, les rémunérations apparaissent globalement moins dispersées et la proportion de bas salaire est plus faible4 (OCDE 1998). Enfin, les salaires minima tendent à réduire les inégalités

3

selon les cas, il peut être légèrement positif ou légèrement négatif. 4

de salaires entre hommes et femmes ou encore entre jeunes et plus âgés. De fait, l’emploi à bas salaire est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes et chez les jeunes travailleurs que chez les travailleurs âgés, et le salaire minimum joue un rôle important dans le relèvement des bas salaires. L’incidence d’un salaire minimum sur la distribution des revenus est plus difficile à cerner. Il semblerait que qu’un salaire minimum puisse contribuer à réduire la pauvreté dans les familles d’actifs occupés (i.e. les familles dans lesquelles au moins une personne travaille), ainsi qu’à réduire les inégalités de revenu au sein de ce groupe. L’incidence d’un salaire minimum sur la distribution des revenus pour l’ensemble des familles est par contre moins nette car, dans beaucoup de familles pauvres, personne ne travaille.

En outre, les actifs pauvres sont beaucoup plus souvent éloignés de la norme d’emploi5 en France qu’ils ne peuvent l’être aux États-Unis, pays où le minimum légal est beaucoup faible (DARES 2000). Certains auteurs ont avancé l’idée qu’un salaire minimum, limitant l’accès à l’emploi pour les individus les plus directement concernés par ce niveau de rémunération, favoriserait ainsi la pauvreté. Reste à savoir si l’on sort plus facilement de la pauvreté en étant actif pauvre que chômeur pauvre. En fait, poser la question sous cet angle revient à raisonner en termes de revenus actualisés en faisant des hypothèses sur les probabilités de transition. En tout état de cause, cette thèse n’a pas encore reçu de validation empirique très probante (Brown 1999).

Ainsi en regard du problème de pauvreté, le salaire minimum semble jouer un rôle mineur et c’est davantage du côté des minima sociaux et de leur articulation avec le salaire minimum qu’il faut chercher des solutions.

En résumé, le salaire minimum remplit son rôle. Il est garant d’une certaine cohésion au sein des

individus qui ont un emploi, assurant à chacun une rémunération socialement acceptable et limitant les inégalités salariales.

En termes d’emploi, aucun effet pervers important n’a pu être mis en évidence, sauf peut-être pour les jeunes. Toutefois, le problème d’insertion des jeunes sur le marché du travail ne peut être réduit à la seule question salariale, la formation intervenant au premier plan.

Enfin, le salaire minimum n’agit efficacement que sur les revenus d’activité. En particulier, il ne semble pas constituer une réponse au problème de pauvreté. Les instruments les plus pertinents pour lutter contre la pauvreté restent sans doute, en association avec le salaire minimum, les minima sociaux.

Plus généralement, ce qui importe est que le salaire minimum soit intégré dans un ensemble cohérent d’instruments législatifs ou de politique économique. Par exemple, si l’on craint des effets pervers sur l’emploi, la réglementation en matière de protection de l’emploi doit pouvoir jouer pleinement son rôle. Ensuite, la politique économique offre des outils qui permettent d’introduire une certaine déconnection entre salaire minimum et coût du travail. Ainsi, les pays dans lesquels le salaire minimum est relativement élevé ont souvent mis en œuvre des réductions de cotisations patronales ciblées sur les bas salaires, alors qu’un salaire minimum relativement faible peut être complété par des prestations liées à l’exercice d’une activité.

Ces deux systèmes ne sont pas équivalents, ni du point de vue des finances publiques, ni de celui des bénéficiaires. Les prestations liées à l’exercice d’une activité étant en générale soumises à des conditions de revenu portant sur le ménage, les bénéficiaires sont souvent des parents isolés, tandis que la fréquence du travail rémunéré au salaire minimum est particulièrement forte chez les jeunes et les femmes. En dehors de ces considérations générales, on ne sait pas grand chose sur l’efficacité relative de ces deux systèmes sur le marché du travail, ni même dans quelles mesures salaire minimum et prestations liées à l’exercice d’une activité se complètent effectivement6.

5

i.e. ils sont souvent chômeurs ou travailleurs indépendants 6

Il apparaît toutefois que salaire minimum élevé et prestations liées à l’exercice d’une activité soient une combinaison susceptible d’avoir des effets désincitatifs importants sur le travail du conjoint.

1. Salaire et coût salarial en écu par rapport à la France (France = 1,0) Estimation 1997 salaire minimum coût au salaire minimum

salaire médian Coût au salaire médian Allemagne (a) 1,255 1,244 1,527 1,316 France (b) 1,000 1,149 1,000 1,000 Luxembourg 1,154 1,072 1,247 1,008 Belgique 1,148 1,070 1,347 1,294 France 1,000 1,000 1,000 1,000 Pays-Bas 1,100 0,981 1,337 1,130 Allemagne (c) 0,807 0,800 1,527 1,316 Royaume-Uni 0,872 0,737 1,182 0,929 États-Unis 0,753 0,665 1,151 0,884 Canada 0,755 0,658 1,080 0,821 Espagne 0,473 0,537 0,852 0,796 Grèce 0,444 0,466 0,509 0,465 Portugal 0,336 0,341 0,444 0,393

(b) en l'absence de ristourne Juppé

(a), (c) pour l'Allemagne, il y a 2 estimations du salaire minimum Source : CSERC, 1999

1.2 La protection de l’emploi

: un emploi plus durable mais pas

nécessairement moins d’emplois

Résumé

La littérature suggère que les coûts de licenciement permettent de réduire les taux rotations de la main-d’œuvre, la contrepartie de cette réduction étant un allongement de la durée des épisodes de chômage. L’effet des coûts de licenciement sur le niveau du chômage n’est en revanche pas clair.

Aux États-Unis, l’indexation des taux de cotisations patronales à l’assurance chômage est probablement la seule mesure de protection de l’emploi. Les entreprises qui licencient sont soumises à un malus : elles payent les taux de cotisations patronales les plus élevés. Les entreprises offrant les emplois les plus stables bénéficient quant à elles d’un bonus en payant les taux de cotisations les plus faibles.

La plupart des études suggèrent que ce mode de financement des allocations chômage a des effets positifs sur l’emploi, en réduisant davantage les licenciements qu’il ne restreint les embauches.

Il est à noter qu’il n’existe pas aux États-Unis d’indemnités chômage versées par l’entreprise aux salariés qu’elle licencie et que le concept de CDD n’a pas cours non plus dans ce pays. Dès lors, il semble difficile d’envisager une transplantation pure et simple du système américain en France.

En France, les entreprises qui licencient supportent également un malus par le biais des indemnités de licenciement. En termes de mois de salaire, ce malus est très proche de celui imposé à une entreprise américaine via le système de modulation des taux de cotisations patronales.

La différence essentielle entre les systèmes français et américains en matière de moralisation réside donc dans le fait qu’en France, les indemnités de licenciement sont d’une part versées aux salariés et d’autre part, ne sont soumises à aucune sorte de transferts (en particulier, l’indemnité légale de licenciement n’est soumise ni aux cotisations patronales, ni aux cotisations salariales) : du point de vue de l’entreprise, il y a donc en France un malus relativement élevé en cas de licenciement, malus auquel n’est associé aucun bonus dans le cas contraire. En fait, on serait très proche d’un système de bonus malus si les indemnités de licenciement étaient soumises aux cotisations Unédic.

Par ailleurs, les CDD contribuent largement à expliquer les taux de rotation de la main-d’œuvre en France. Nombre d’études suggèrent que les coûts de séparation élevés associés aux CDI constituent pour les entreprises une incitation forte à utiliser les CDD de manière abusive. Par conséquent, on peut craindre qu’un renforcement de la pénalité de licenciement encourue par les entreprises n’accroisse encore la part des CDD dans l’emploi. D’autre part, bien que le recours à ce type de contrats participe de la précarisation de l’emploi, certaines études suggèrent que taxer davantage les CDD pourrait avoir des effets néfastes sur le niveau de l’emploi : une partie de ces contrats temporaires étant transformée en CDI, le recours massif aux CDD que l’on a pu observer ces dernières années aurait eu un effet plus fort sur les taux d’embauche que sur les taux de sortie de l’emploi, et aurait au total contribué à l’augmentation de l’emploi.

Enfin, les CDD concernent avant tout les moins qualifiés, catégorie de main-d’œuvre pour laquelle la durée des épisodes de chômage est la plus longue. Or, un durcissement des mesures de protection de l’emploi (augmentation des coûts de licenciement ou réglementation \ taxation des emplois temporaires) restreint à la fois la politique de licenciement et la politique de recrutement des entreprises. En conséquence, le taux de rotation de la main-d’œuvre est plus faible mais la durée des épisodes de chômage s’allonge. En première analyse, l’effet total sur le niveau de l’emploi reste donc ambigu et il y a un risque de précarisation de la situation de chômage, en particulier pour les individus qui sont déjà les moins bien lotis.

PROTECTION DE L’EMPLOI ET CHOMAGE

1. Protection de l’emploi et chômage

La littérature suggère que les coûts de licenciement permettent de réduire les taux rotations de la main-d’œuvre, la contrepartie de cette réduction étant un allongement de la durée des épisodes de chômage. L’effet des coûts de licenciement sur le chômage n’est en revanche pas clair. L’intuition est simple : si d’une part, ces coûts dissuadent effectivement les entreprises de licencier leur personnel, ils constituent d’autre part un frein à l’embauche dans la mesure où les entreprises anticipent qu’en cas de baisse de leur activité, réduire leur effectif leur sera d’autant plus coûteux que les coûts de licenciement sont élevés. Ainsi, les flux d’emplois vers le chômage sont moindres et les flux de du chômage vers l’emploi sont également réduits. En conséquence, la durée des épisodes de chômage est plus longue et l’effet sur le taux de chômage reste ambigu (cf. graphiques ci-après, pour une illustration).

Cette ambiguïté peut être discutée en considérant l’environnement dans lequel évoluent les entreprises. Si ce dernier est relativement stable, les chocs de productivité étant durables, les entreprises n’ont d’ajustements importants à faire sur l’emploi. Dans ce cas, les coûts de licenciements remplissent bien leur rôle : ils n’ont que peu d’effets sur les décisions d’embauche et continuent de freiner les licenciements. On peut alors montrer qu’ils sont légèrement favorables à l’emploi (Bentolila et Bertola, 1990). En revanche, si les entreprises sont plongées dans un environnement très instable, les coûts de licenciement réduisent plus les embauches qu’ils ne limitent les licenciements et contribuent ainsi à faire augmenter le chômage, notamment le chômage de longue durée (Bentolila et Saint-Paul, 1994).

La possibilité de recours au CDD (ou à l’intérim) est souvent envisagée comme une façon d’ajuster rapidement l’emploi aux fluctuations de l’activité, cela sans coût excessif. Dans cette perspective, une utilisation accrue de ce type de contrats de travail a pour effet d’augmenter les taux de rotation de la main-d’œuvre en réduisant ainsi la durée des épisodes de chômage, sans que l’on sache bien dans quel sens varie le taux de chômage. Par ailleurs, le recours aux CDD sera d’autant plus fréquent que les coûts de licenciements seront élevés, relativement aux coûts de recrutement (affichage du poste à pourvoir, formation…).

Graphiques : protection de l’emploi, taux de chômage, taux de rotation de la main-d’œuvre

et durée du chômage dans les pays de L’OCDE (moyenne sur la période 1990-2000)

ta u x d e c h ômag e m o y e n protection de l'emploi 1998 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 AUS AUT BEL CAN CHE DNK ESP FIN FRA GBR GER GRC IRL ITA JPN NLD NOR NZL PRT SWE USA

Note : l’indicateur de protection de l’emploi construit par l’OCDE rend compte du degré de rigueur de la réglementation des contrats permanents et temporaires. Il ne rend pas toujours compte de la

traduction concrète de cette réglementation qui dépend dans chaque pays des libertés que les

entreprises peuvent prendre vis à vis cette réglementation.

2. Les études sur la France

La France est parmi les pays de l’OCDE, l’un de ceux dont la protection de l’emploi est la plus forte (d’après les calculs de l’OCDE), et nombre d’études s’accordent pour dire que les coûts d’ajustement de l’emploi y sont élevés et l’emploi relativement peu réactif aux chocs agrégés (Fitoussi, Passet et Freyssinet, 2000.). Les taux de rotation de la main-d’œuvre sont parmi les plus faibles des pays de l’OCDE et la durée des épisodes de chômage, parmi les plus longues.

La question des emplois temporaires mérite une attention particulière dans la mesure où elle vient nuancer cette assertion très générale, fondée le plus souvent sur des données annuelles très agrégées qui rendent assez mal compte de l’intensité des flux d’emploi. Des études récentes montrent en effet que si l’on tient compte explicitement du rôle des emplois temporaires dans les fluctuations de l’emploi, le marché du travail français est beaucoup plus flexible qu’il n’y paraît en première analyse. Les fluctuations de l’emploi observées d’un mois sur l’autre au niveau des établissements sont d’une ampleur considérable. Sur la période 1992-1997, Goux et Maurin (2000) constatent en effet que les effectifs au sein d’un établissement varient d’un mois sur l’autre de 10% en moyenne. L’essentiel de ces mouvements d’emplois repose sur des salariés ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’établissement : ces salariés ne représentent que 10% de l’effectif total mais leur volume d’emploi varie d’un mois sur l’autre de 50% en moyenne.

c h ô m a g e l o ng ue d u ré e protection de l'emploi 1998 0 5 10 15 20 0 20 40 60 AUS AUT BEL CAN CHEDNK ESP FIN FRA GBR GER GRC IRL ITA JPN NLD NOR NZL PRT SWE USA ta u x d e r o ta ti o n m o y e n protection de l'emploi 1998 0 5 10 15 20 0 2 4 AUS AUT BEL CAN CHE DNK ESP FIN FRA GBR GER GRC IRL ITA JPN NLD NOR NZL PRT SWE USA

Les fluctuations d’emplois relèvent essentiellement de décisions propres aux entreprises, les démissions de salariés jouant un rôle très mineur. S’agissant des emplois de courtes durées, les sorties s’expliquent soit par l’acquisition d’un an d’ancienneté dans le même emploi et donc une transition vers un emploi plus stable, soit par des fins de CDD, i.e. une transition vers le chômage ou éventuellement vers un autre emploi7. Ces résultats suggèrent que les CDD remplissent principalement deux fonctions : ils sont un moyen privilégié d’ajuster l’emploi aux fluctuations de l’activité et se substituent également aux périodes d’essai préalables à l’embauche sur CDI.

Partant de ces deux constats, Goux (2000) tente d’évaluer l’impact que pourrait avoir sur l’emploi total une taxation plus forte des CDD. Le modèle sur lequel elle s’appuie rend également compte du fait qu’une hausse des coûts des CDD, en augmentant le taux d’embauche sur CDI, accroît également la concurrence entre chômeurs et personnes en emploi sur ce type de poste. Les salariés employés en CDI par des entreprises en déclin ont en effet intérêt à postuler dans des entreprises plus dynamiques et la progression des offres d’emploi favorise ce type de comportement (Maurin, 2000). Cette concurrence accrue à pour effet de renforcer les inégalités entre actifs occupés et chômeurs via l’augmentation de la durée du chômage. Si les coûts relatifs des CDD par rapport aux CDI passaient de 1 à 10%, Goux (2000) estime alors que le nombre d’emplois chuterait de 3% et que les inégalités de revenu actualisé entre chômeurs et actifs occupés augmenteraient de 30%. Au total, limiter la possibilité de recours aux CDD réduirait donc davantage les embauches que les sorties de l’emploi. Dans le même ordre d’idée et toujours à partir de données mensuelles portant sur les établissements (DMMO), Goux, Maurin et Pauchet (1999) estiment que sur la période 1989-1992, le taux annuel moyen de fin de CDD a été inférieur au taux annuel moyen d’embauche sur CDD (8% contre 13%). Les embauche sur CDD représentent, en moyenne sur la période, plus des trois quarts du volume total des embauches et les auteurs estiment qu’un tiers des CDD est transformé en CDI chaque année. Enfin les résultats de l’étude suggèrent que s’il est coûteux d’embaucher sur CDI, il est encore plus coûteux de mettre fin à ce type de contrats, ce qui expliquerait pourquoi la plupart des embauches se font sur CDD (cf. également Abowd et Kramarz, 1997).

Au total, si la plupart des études suggèrent que les coûts relatifs des CDD par rapport aux CDI sont suffisamment faibles pour inciter les entreprises à avoir recours à ce type de contrats de façon abusive, notamment en les utilisant comme période d’essai, il n’apparaît pas clairement, loin de là, que leur utilisation massive contribue à élever le niveau du chômage. D’autre part, si les CDD participent de manière évidente d’une précarisation de l’emploi, il n’est pas certain que leur limitation ne se traduise pas, au moins pour certaines catégories de main-d’œuvre, par la substitution d’une situation d’emploi précaire à une situation de chômage précaire. En tout état de cause, force est de constater que l’on maîtrise assez mal, les effets que pourrait avoir une réglementation plus stricte de l’utilisation des emplois temporaires, ce tant sur le niveau de l’emploi que sur les inégalités.

7

MODULATION DES COTISATIONS A L’ASSURANCE CHOMAGE

1. L’expérience américaine

Les États-Unis sont le seul pays de l’OCDE à pratiquer depuis longtemps l’indexation des taux de cotisations patronales à l’assurance chômage et la plupart des études suggèrent que ce mode de financement des allocations a dans ce pays, des effets positifs substantiels sur l’emploi.

1.1. Les différentes formes de modulations

Aux États-Unis, le taux de cotisations patronales fixé aux entreprises par la caisse d’assurance chômage dépend à la fois de la politique de gestion de la main-d’œuvre de l’entreprise et de l’état des comptes de la caisse d’assurance chômage. Plus précisément, cette dernière établit chaque année un barème de taux de cotisations patronales, barème plus ou moins rigoureux selon l’état, constaté l’année précédente, de ses comptes. Chaque entreprise est ensuite soumise à l’un des taux du barème ainsi établi, ce en fonction de sa contribution aux versements d’allocations chômage effectués par la caisse. Tout cela est déterminé au niveau de chaque État, et les barèmes d’imposition comme les critères d’évaluation de la contribution de chaque entreprise aux dépenses de la caisse d’assurance chômage varient d’un État à l’autre. Il existe principalement deux types de critères de modulation du taux de cotisations patronales (cf. Fougère et Margolis, 2000) :

Le système du ratio de réserve (33 États):

Pour chaque entreprise, le ratio de réserve est égal à la différence entre le total des cotisations versées par l’entreprise et le total des allocations chômage versées par la caisse d’assurance chômage aux travailleurs licenciés par l’entreprise, rapporté à la masse salariale imposable. Le solde entre cotisations patronales et allocations chômage est calculé sur tout l’historique de l’entreprise. La masse salariale imposable de l’entreprise repose en général sur les salaires versés au cours des 3 dernières années (la base salariale imposable varie selon les États entre 8 000 et 25 000 dollars, elle fixe le seuil en deçà duquel l’employeur cotise).

Le système du ratio de versement (17 États) :

Le ratio de versement est calculé sur un historique plus court, de 3 à 5 ans en général. Il correspond à la somme des allocations versées par la caisse aux ex-employés de l’entreprise, rapporté à la masse salariale imposable.

Dans les deux systèmes, la caisse d’assurance chômage fixe différentes tranches de valeurs possibles pour ces ratios, et à chaque tranche ainsi définie, associe une valeur particulière du taux de cotisations patronales. Depuis 1985, le taux maximal de cotisations patronales doit dans tous les États, être au moins égal à 5.4%.

1.2. Quelques statistiques

Contribution effective des entreprises

Toutes les allocations versées par la caisse d’assurance chômage ne sont pas à la charge de l’employeur ad hoc, essentiellement pour deux raisons :

l’existence dans chaque État, de taux de cotisations plancher et plafond, qui autorise un transfert des entreprises qui licencient le moins vers celles qui licencient le plus,

les licenciements résultant de faillites d’entreprises dont le financement des allocations correspondantes est nécessairement mutualisé (on parle de charges inactives pour la caisse d’assurance chômage).

L’indice de modulation mesure la capacité du système à faire supporter aux entreprises les coûts d’indemnisation induits par leur politique de licenciement. Il correspond au pourcentage des

allocations versées par les caisses et facturées à l’employeur correspondant. Sur la période 1988-1996, il était de 60% en moyenne. Si cet indice varie beaucoup d’un État à l’autre, il ne semble pas dépendre du système de modulation choisi.

Taux de cotisations patronales

Là encore, il y a une grande disparité des situations entre États, aussi bien en termes de taux planchers et plafonds, qu’en termes d’écarts entre ces deux bornes. Toutefois, le taux maximal pour un employeur avec un solde négatif était en 1995 souvent supérieur au minimum de 5.4% imposé à tous les États par la loi de 1985 et le taux minimal applicable à un employeur ayant un solde positif était très fréquemment inférieur à 1% (souvent même à 0.5%).

Sur longue période (1938-1992), le taux moyen de cotisations patronales semble suivre les fluctuations du cycle économique, mais avec un retard. Ce retard vient du fait que le barème d’imposition fixé par les caisses d’assurance chômage dépend de l’état des comptes de l’année précédente et non de l’année courante. Ainsi, en début de récession, les caisses versent de plus en plus d’allocations pour un barème de taux de cotisation patronales donné, leurs soldes se dégradent, ce qui conduit ensuite à un barème plus strict. Lorsque le solde des caisses devient négatif, l’État intervient en prêtant de l’argent. Les remboursements peuvent ensuite prolonger la période durant laquelle les barèmes sont élevés, au delà de la période de récession.

Risque de faillite

En première analyse, la modulation des taux de cotisations employeur en fonction de l’historique des licenciements de l’entreprise ne semble pas être une cause de faillite. Sur l’ensemble des États, le pourcentage de charges inactives supporté par les caisses d’assurance chômage (i.e. la part des allocations qu’elles versent et qu’elles ne peuvent facturer à l’employeur pour cause de faillite) n’est en effet que très faiblement corrélé avec le taux maximal de cotisation en vigueur ou encore, avec l’écart entre les taux planchers et plafonds fixés par les différents États.

1.3. Modulation et taux de chômage

Les travaux théoriques

Les travaux théoriques étudiant l’incidence sur le taux de chômage du système de modulation des cotisations patronales en fonction de l’historique des licenciements concluent en général à des effets bénéfiques. Ils examinent essentiellement le problème du chômage temporaire (sorte d’équivalent du chômage partiel en France, très fréquent aux États-Unis où une forte proportion des salariés licenciés sont réembauchés dans la même entreprise) essentiellement de deux types (cf. Fougère et Margolis, 2000) :

Les premiers en date, fondés sur des modèles statiques, montrent que la modulation déplace la main-d’œuvre des entreprises ayant fréquemment recours aux licenciements vers les entreprises offrant des emplois plus stables, ce qui a pour effet de réduire le chômage en limitant notamment le chômage frictionnel (Baily 1977 – Brechling, 1977 – Feldstein, 1976 et 1978). L’idée qui sous-tend ce résultat est qu’en l’absence de modulation les entreprises qui licencient le moins subventionnent d’une certaine manière les entreprises qui licencient le plus. Ces dernières peuvent alors offrir des salaires plus élevés que ce qu’elles feraient si elles devaient supporter la charge de leur politique de gestion de la main-d’œuvre et attirent de ce fait, plus de travailleurs. Symétriquement, les entreprises qui offrent des emplois stables, pourraient mieux rémunérer leurs salariés et en employer davantage si elles n’avaient pas à supporter la charge des licenciements dont elles ne sont pas responsables.

Les travaux théoriques récents sur le sujet raisonnent dans un cadre dynamique et s’attachent à la manière dont la modulation affecte la politique de gestion de la main-d’œuvre au cours du cycle économique (Anderson, 1993 – Anderson et Meyer, 1993 et 1998 – Card et Levine, 1994 – Hamermesh, 1993). De prime abord, les résultats obtenus sur le taux de chômage sont ambigus. D’une part, la modulation limite les licenciements en période de basse conjoncture car l’entreprise tient compte du fait que tout licenciement entraîne un supplément d’impôt à venir. D’autre part, en période de haute conjoncture, la modulation freine les embauches car les entreprises anticipent les

coûts de séparation plus élevés en cas de retournement du cycle. Toutes choses égales par ailleurs, on peut montrer que l’effet sur les licenciements est plus important que celui sur les embauches et si les périodes de haute et de basse conjoncture sont en moyenne de durée identique, la modulation réduit le taux de chômage. Enfin, la modulation réduit toujours la variabilité de l’emploi au cours du cycle économique.

Les travaux empiriques

Selon les travaux théoriques précédents, le plafonnement des taux de cotisations patronales nuit à l’efficacité du système de modulation actuellement en vigueur aux États-Unis, puisque qu’à partir d’un recours « suffisamment » fréquent aux licenciements (i.e. dès que l’entreprise atteint le seuil correspondant au plafond d’imposition), l’entreprise est à nouveau fortement subventionnée par les entreprises dont les emplois sont les plus stables.

De ce fait, l’essentiel des travaux empiriques sur le sujet estime l’effet sur le chômage temporaire ou « normal », non pas du passage d’un système de taux de cotisations forfaitaires au système de modulation actuel, mais plutôt l’effet du passage du système actuel à une situation dans laquelle les entreprises supporteraient l’intégralité des allocations chômage versées à leurs ex-employés.

Toutes les études suggèrent que la subvention implicite présente dans le système de modulation actuel a des effets importants sur les taux de séparations temporaires et permanentes. Les ordres de grandeur avancés attribuent en général entre 20 et 30% des séparations temporaires à l’existence d’une partie mutualisée du financement des allocations chômage (Topel, 1983 : effet estimé à 30% sur données agrégées – Card et Levine, 1994 : effet estimé à 20% sur données individuelles – Anderson et Meyer, 1994 : effet estimé à 23% sur données individuelles). S’agissant des séparations définitives, les estimations varient plutôt dans une fourchette de 5 à 20% (Deere, 1991 : effet estimé à 5% sur données agrégées – Card et Levine, 1994 : effet estimé à 5% sur données individuelles – Anderson et Meyer, 1994 : effet estimé à 21% sur données individuelles.). Ces travaux montrent également que l’effet le plus important de la subvention implicite à lieu en période de basse conjoncture.

Seul l’article d’Anderson et Meyer (1998) porte sur l’introduction d’un système de modulation et ses effets sur le chômage. Leurs estimations suggèrent que le passage d’un taux fixe à une modulation intégrale conduit à une réduction de 10 à 30% des demandes d’allocations, demandes dont le caractère saisonnier peut également être réduit de façon substantielle. Autre originalité de l’article, les auteurs estiment que parallèlement, le nombre de rejet des demandes d’allocations augmenterait de 51 à 66%, augmentation liée en grande partie à celle du nombre de contestations des employeurs concernant les motifs de licenciements.

2 Des États-Unis à la France

Il semble difficile d’envisager une transplantation pure et simple du système américain en France. Comme le souligne Fougère (Lettre du Crest, 2001), « le droit du travail et l’environnement institutionnel français posent des problèmes particuliers qui pourraient contrebalancer les effets positifs du mécanisme d’incitation que l’on observe aux États-Unis ».

2.1. Quelques éléments de comparaison des marchés du travail

Protection de l’emploi et des salariés France États-Unis Procédure de licenciement * (après 6 mois d’ancienneté) Préavis 1 mois de 6 mois à 2 ans d’ancienneté 2 mois au delà Indemnité 1/10 de mois par année d’ancienneté 1/15 au delà de 10 ans d’ancienneté période probatoir e 1.2 mois Aucun préavis Aucune indemnité Réglementation des CDD * Restrictions hausse temporaire d’activité Remplacement employé absent Nb maximal de renouvel--lement 1 Durée maximale cumulée 18 à 24 mois Aucune réglementation Taux de rotation (1995) ** % de travailleurs de moins d’un an d’ancienneté 14.4 Ancienneté moyenne 10.4 % de travailleurs de moins d’un an d’ancienneté 26.0 Ancienneté moyenne 7.4 Risque et durée de chômage (1995) ***Taux d’entrée au chômage

4

% de chômeurs longue durée (1 ans ou plus)

34

Taux d’entrée au chômage

24

% de chômeurs longue durée (1 ans ou plus) 11 Taux de pauvreté et taux de bas revenu (1995) **** Taux de pauvreté actifs : 6.5 ens. de population : 8.4

Taux de bas revenu

actifs : 15.5 ens. de la population : 20.1

Taux de pauvreté

actifs : 10.4 ens. de population : 20.9

Taux de bas revenu

actifs : 17.6 ens. de la population : 30.4 Protection des chômeurs France États-Unis Modalités d’indemnisation des chômeurs (1994) * Taux statutaire (% salai -- re brut) fixe + 40.4 % Durée maximale en mois 27 + 33 dégressifs Taux de remplacement brut au cours de la 1ère année 57 Taux de remplacement net +autres aides sociales 65 Taux statutaire (% salaire brut) 50 à 70% plafonné Durée maximale en mois 6 à 9 Taux de remplacement brut au cours de la 1ère année 27 Taux de remplacement net + autres aides

sociales 17 Bénéficiaires ** ( en % du nb. de chômeurs inscrits, 1995) Bénéficiaire de prestation chômage : 45 Bénéficiaire de l’assurance chômage : 77

Bénéficiaire de l’assurance chômage :

36

Fiscalité ** (1994)

France États-Unis

Coin fiscal global (hors impôts directs)

41.3

Taux de cotisations patronales

26.2

Coin fiscal global (hors impôts directs)

24.8

Taux de cotisations patronales

7.1

(pour un couple à un salaire avec 2 enfants) (pour un couple à un salaire avec 2 enfants)

* Passet et Jestaz (1998) – ** OCDE (1997) – *** Cohen (1995) – **** Concialdi et Ponthieux (2000)

Même si les études réalisées pour le cas des États-Unis laissent penser que la modulation des cotisations patronales a des effets bénéfiques sur le chômage, les quelques éléments du tableau ci-dessus montrent, sans équivoque, que ces résultats ne sont pas directement transposables au cas français. La modulation des taux de cotisations patronales pose en effet trois questions importantes : la question de la protection de l’emploi,

la question de la protection des chômeurs, la question de la fiscalité des entreprises.