Université Mohamed Seddik Benyahia Jijel Faculté de la Technologie

Département de Génie Civil et Hydraulique

MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES

En vue de l’obtention du diplôme de Master en Hydraulique Option : Hydraulique Urbaine

Présenté par :

Chebouti Saïd

Hebili Abd elfettah

Dirigé par :

- Mr. Boudjerda Merouane

Soutenu publiquement le 27 / 06 / 2018 devant le jury composé de : - Président : Kremil,F

- Examinateur : Kessili,A

DIMENSIONNEMENT DE RESEAU

D’ASSAINISSEMENT DU POLE UNIVERSITAIRE

D’EL-AOUANA

Remerciements

En premier lieu je tiens à remercier le bon dieu de m’avoir donné force et

courage pour aller au bout de ce travail.

Mes remerciements vont tout particulièrement à Mon encadreur :

Professeur BOUDJERDA MEROUANE (Département de génie civil

et de l’Hydraulique de l’Université de Jijel), j’ai beaucoup appris avec

vous. Merci pour toute l’attention portée à mon travail et à la patience

dont vous avez fait preuve.

Je remercie mes très chers parents qui ont tout fait et tout donné pour

que j’en arrive là, merci pour votre amour et votre patience.

Je remercie ma famille pour son encouragement.

Je remercie, enfin toute personne que j’ai oublié, ayant participé de près

ou de loin pour l’aboutissement de ce modeste travail.

Je dédie ce modeste travail à ceux qui sont toujours

présents dans mon Cœur

A ma très chère mère, A mon très cher père

A mes sœurs

A toute ma famille

A tous mes professeurs

A tous mes collègues et mes amis sans exception

A ma promotion (2018)

ﺺﺨﻠﻣ

:

ھ ﻦﻣ ﻲﺳﺎﺳﻷا فﺪﮭﻟا نإ

ﻟا ﺔﻜﺒﺷ ﺔﺳارد ﻮھ ةﺮﻛﺬﻤﻟا هﺬ

ﻲﺤﺼﻟا فﺮﺼ

ﺪﯾﺪﺠﻟا ﯽﻌﻣﺎﺠﻟا ﺐﻄﻘﻠﻟ

ﺔﻧاﻮﻌﻟﺎﺑ

ﻞﺠﯿﺟ ﺔﯾﻻو

,

ﻂﻄﺨﻣ ﺎﻧدﺪﺣ ﻢﺛ رﺎﻄﻣﻹا هﺎﯿﻣ و ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﺔﯿﻤﻛ ﺮﯾﺪﻘﺗ ﻰﻟإ ﺎﻨﺿﺮﻌﺗ ﺚﯿﺣ

هﺬھ ﻊﺿو

ﺔﻜﺒﺸﻟا

ﺔﻘﻄﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا تﺎﯿﻄﻌﻤﻟا ﻞﻛ رﺎﺒﺘﻋﻻا ﻦﯿﻌﺑ ﻦﯾﺬﺧآ

)

ﺎﯿﻓاﺮﻏﻮﺒط

,

ﻂﻄﺨﻣو خﺎﻨﻣ

ناﺮﻤﻌﻟا

.

(…

وذ

ﻊﻣ ﺎﮭﺑ لﻮﻤﻌﻤﻟا ﺲﯿﯾﺎﻘﻤﻠﻟ ﺎﻘﻓو ﺔﻨﺴﺣ فوﺮظ ﻲﻓ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا جرﺎﺧ هﺎﯿﻤﻟا فﺮﺻ ﺔﯿﻐﺑ

طوﺮﺸﻟا ةﺎﻋاﺮﻣ

ﻂﯿﺤﻤﻟا و ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ظﺎﻔﺤﻠﻟ ﺔﯾروﺮﻀﻟا

.

ﻟا

ﺔﯿﺣﺎﺘﻔﻤﻟا تﺎﻤﻠﻜ

:

ﺎﯿﻓاﺮﻏﻮﺒط

.

Résumé :

L’objectif principal de notre mémoire est l’étude du réseau

d’assainissement du nouveau pôle universitaire d’El Aouana wilaya de Jijel.

C’est dans ce sens que nous avons évalué différents débits usées et

pluviaux et tracé le réseau d’évacuation tout en prenant en considération les

données de la ville (topographie, plan d’urbanisation, climat) et assurer une

évacuation de ces eaux en dehors de la ville et leurs rejets qui nuisent à

l’environnement.

Mot clés : Topographie.

Abstract:

The main aim of our dissertation is to study the sewer network of the

academic pole the El Aouana of Jijel.

We needed while doing our study to assess the amount of the used water

and the drainage identifying the design of the network taking into consideration

all data that ore related to the region. For example, we used topography, weather

and urbanization maps aiming in directing the water outside the city in good

circumstances and according to the needed measures in a way that serves our

environment.

Liste des figures

Chapitre I : Présentation la zone d’étude

Figure I.1:Vue aérienne de la ville El Aouana _____________________________________ 3 Figure I.2:Situation géographique du pôle universitaire ______________________________ 4 Figure I.3:Variation des moyennes mensuelles de la précipitation (mm) _________________ 6 Figure I.4:Variation des moyennes mensuelles des températures (°C) ___________________ 7 Figure I.5:Variation des vitesses du vent (m/s) _____________________________________ 8 Figure I.6:Variation de l’évaporation moyenne mensuelle en (mm) ____________________ 9 Figure I.7:Moyennes mensuelles d’humidité relative en (%) __________________________ 9

Chapitre II : Etude hydrologique

Figure II.1:Ajustement à la droite de Gumbel _____________________________________ 18 Figure II.2:Ajustement à la droite de Galton ______________________________________ 19 Figure II.3:Courbe Intensité-Durée-Fréquence pour une période de retour 10 ans ________ 22

Chapitre III : Calcul de base

Figure III.1:Divers systèmes d'évacuation _______________________________________ 25 Figure III.2:Schémas des types de réseaux _______________________________________ 29

Chapitre IV : Evaluation des débits à évacuer

Figure IV.1:Découpage d’un bassin en secteur ____________________________________ 39

Chapitre V : Calcul hydraulique

Figure V.1:L’organigramme de calcul __________________________________________ 47

Chapitre VI : Les éléments constitutifs du réseau d’assainissement

Figure VI.1:Différents joints __________________________________________________ 61 Figure VI.2:Exemple d'un branchement simple ___________________________________ 65 Figure VI.3:Fossé __________________________________________________________ 66 Figure VI.4:Caniveaux ______________________________________________________ 66 Figure VI.5:Emplacement des bouches d’égout ___________________________________ 67 Figure VI.7:Regard simple ___________________________________________________ 70 Figure VI.8:Regard de chute __________________________________________________ 71 Figure VI.9:Déversoir à seuil latéral pur _________________________________________ 73 Figure VI.10:Déversoir frontal ________________________________________________ 74 Figure VI.6:Déversoir d’orage ________________________________________________ 77 Figure VI.11:Un bassin de retenue en eau _______________________________________ 79

Chapitre VII : Organisation de chantier

Figure VII.1:La mise en place de la conduite _____________________________________ 82 Figure VII.2:Le pipelayers (pose de la canalisation) _______________________________ 83 Figure VII.3:Bulldozer ______________________________________________________ 90 Figure VII.4:Niveleuse automotrice ____________________________________________ 93 Figure VII.5:Pelle équipée en rétro _____________________________________________ 94 Figure VII.6:Chargeur _______________________________________________________ 94 Figure VII.7:Compacteur ____________________________________________________ 95

Chapitre VIII : Entretien et gestion de réseau

Figure VIII.1:Test à la fumée ________________________________________________ 101 Figure VIII.2:Démarche automatisée __________________________________________ 104

Liste des tableaux

Chapitre I : Présentation la zone d’étude

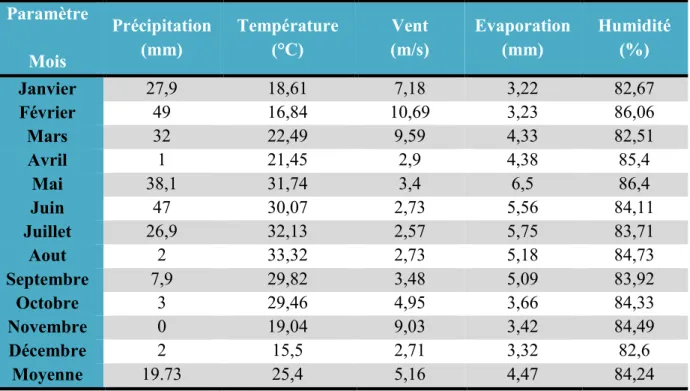

Tableau I.1:Les différentes couches Géologiques de la région _________________________ 4 Tableau I.2:Les coordonnées de la station barrage Agrem ____________________________ 5 Tableau I.3:Les données aux différents paramètres climatiques ________________________ 5 Tableau I.4:Les équipements constitué du pôle universitaire _________________________ 10

Chapitre II : Etude hydrologique

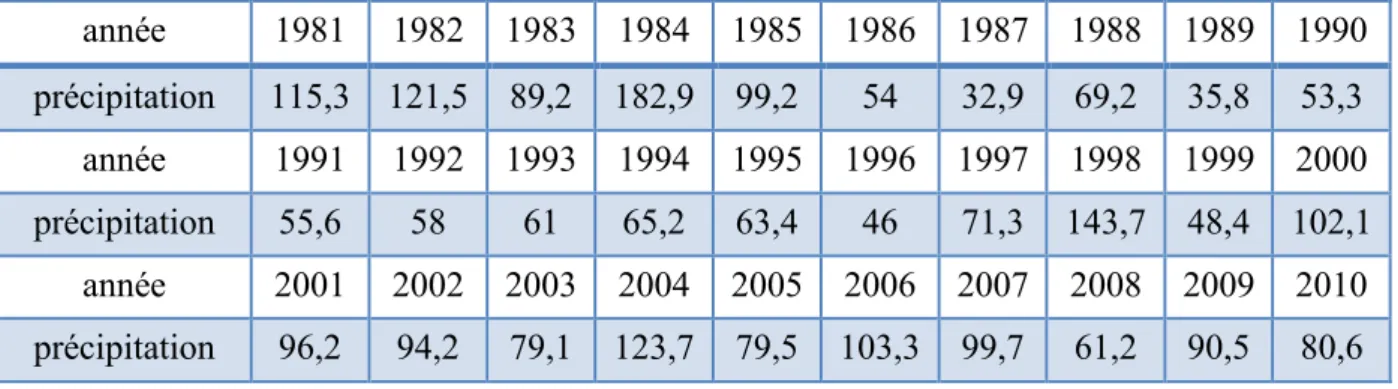

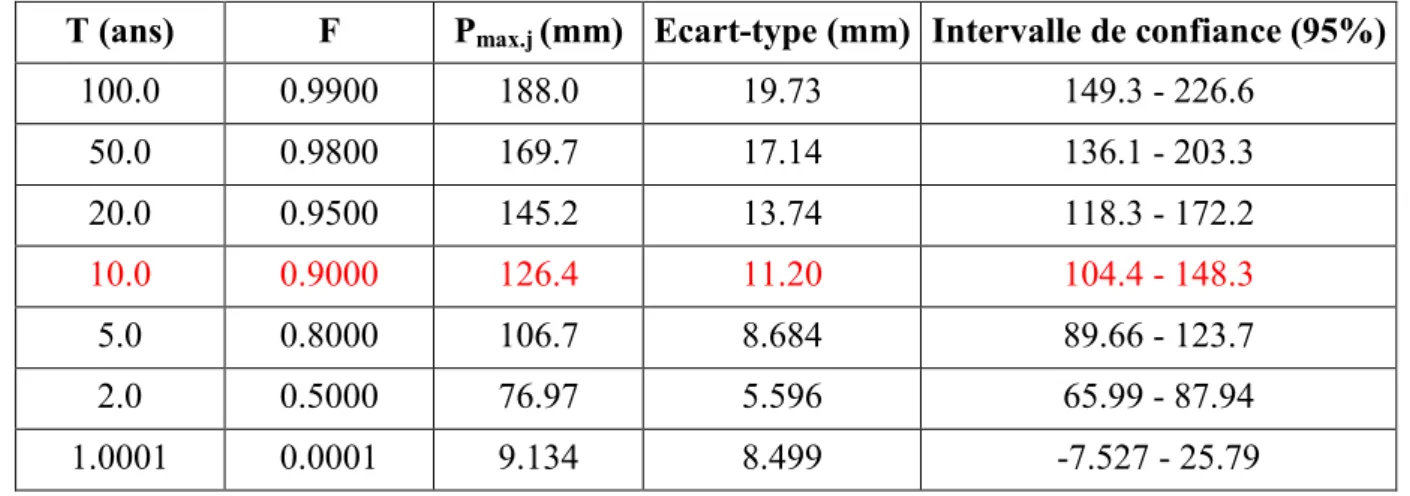

Tableau II.1:Précipitations maximales journalières à la station de barrage Agrem ________ 14 Tableau II.2:Ajustement de la série pluviométrique à la loi de GUMBEL _______________ 17 Tableau II.3:Ajustement de la série pluviométrique à la loi de GALTON _______________ 19 Tableau II.4:Intensités pour différentes période de retour ___________________________ 21

Chapitre III : Calcul de base

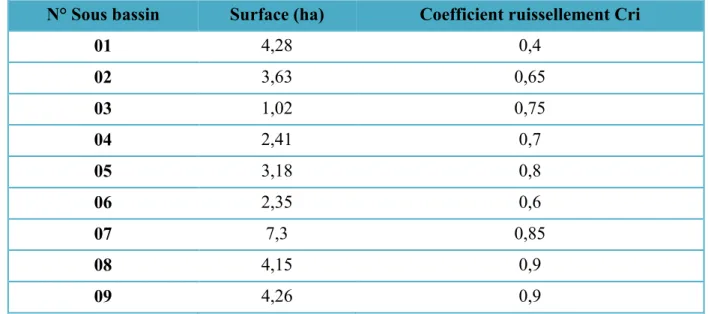

Tableau III.1:Avantages et inconvénients des différents systèmes _____________________ 26 Tableau III.2:Coefficient de ruissellement en fonction de la catégorie d’urbanisation _____ 31 Tableau III.3:Coefficients de ruissellement en fonction de la densité de Population _______ 32 Tableau III.4:Coefficients de ruissellement en fonction de la zone D’influence __________ 32 Tableau III.5:Coefficient de ruissellement en fonction de surface drainée _______________ 32 Tableau III.6:Détermination du coefficient de ruissellement pour chaque sous bassin _____ 33

Chapitre IV : Evaluation des débits à évacuer

Tableau IV.1:Détermination des débits de pointe des eaux usées _____________________ 37 Tableau IV.2:Calcul des débits pluviaux pour chaque sous bassin par la méthode rationnelle42

Chapitre V : Calcul hydraulique

Tableau V.1:Calcul hydraulique des collecteurs pluviaux ___________________________ 49 Tableau V.2:Calcul hydraulique des collecteurs usés _______________________________ 53

Chapitre VI : Les éléments constitutifs du réseau d’assainissement

Tableau VI.1:Diamètres des conduites circulaires équivalents aux hauteurs des conduites ovoïdes __________________________________________________________________ 58 Tableau VI.2:Caractéristiques du tuyau en béton armé _____________________________ 62

Chapitre VII : Organisation de chantier

Tableau VII.1:Coefficient de foisonnement selon la nature de sol _____________________ 85 Tableau VII.2:Détermination du devis quantitatif et estimatif du projet ________________ 86

Liste des planches

Planche 1 : Découpage des sous bassins avec réseau d’assainissement.

Planche 2 : Profil en long de collecteur pluvial.

Planche 3 : Profil en long de collecteur usée.

Sommaire

Introduction générale..………1

Chapitre I : Présentation la zone d’étude Introduction ... 2

I.1 Présentation de la ville ... 2

I.2 Site d’implantation du pôle universitaire ... 3

I.2.1 Situation géographique ... 3

I.2.2 Géologie du site ... 4

I.3 Etude climatique ... 5

I.3.1 Les précipitations ... 6

I.3.2 Les températures ... 6

I.3.3 Les vents ... 7

I.3.4 L’évaporation ... 8

I.3.5 Humidité relative moyenne ... 9

I.4 Les équipements ... 10

I.5 Alimentation en eau potable ... 11

I.6 Réseau d’assainissement ... 11

I.7 Milieu naturel récepteur des eaux usées ... 11

Conclusion ... 12

Chapitre II : Etude hydrologique Introduction ... 13

II.1 Choix de la période de retour ... 13

II.2 Etude des précipitations maximales journalières ... 13

II.2.1 Analyse des données pluviométriques et choix de la loi d’ajustement ... 14

II.2.1.1 Analyse des données statistiques ... 14

II.2.1. 2 Choix de la loi d’ajustement ... 15

II.2.1.3 Vérification de l’homogénéité de la série... 15

II.2.2 Calcul des paramètres de la loi choisie ... 16

II.2.2.1 Ajustement de la série pluviométrique à la loi de Gumbel ... 16

II.2.2.2 Ajustement de la série pluviométrique à la loi de Galton ... 18

Chapitre III : Calcul de base

Introduction ... 23

III.1 Situation démographique ... 23

III.2 Systèmes d'évacuation du réseau d’assainissement ... 23

III.3 Choix du système d’évacuation ... 27

III.4 Différents schémas d’évacuation... 27

III.5 Découpage de l’aire d’étude en sous bassins ... 30

III.5.1 Choix de la limite des sous bassins ... 30

III.6 Principe du tracé du réseau ... 30

III.7 Evaluation du coefficient de ruissellement ... 31

III.7.1 Coefficient de ruissellement relatif à la catégorie d’urbanisation ... 31

III.7.2 Coefficients de ruissellement en fonction de la densité de population ... 32

III.7.3 Coefficients de ruissellement en fonction de la zone d'influence ... 32

III.7.4 Coefficient de ruissellement relatif à diverses surfaces ... 32

Conclusion ... 33

Chapitre IV : Evaluation des débits à évacuer Introduction ... 34

IV.1 Evaluation des débits des eaux usées ... 34

IV.1.1 Nature des eaux usées à évacuer ... 34

IV.2 Estimation des débits d’eaux usées domestiques ... 36

IV.3 Evaluation des débits d’eaux pluviales ... 38

IV.3.1 La méthode rationnelle ... 38

IV.3.1.1 hypothèses de la méthode Rationnelle ... 40

IV.3.1.2 Validité de la méthode rationnelle ... 40

IV.3.1.3 Démarche de la méthode rationnelle ... 40

IV.3.1.4 Temps de concentration ... 40

VI.3.1.5 Choix de la méthode ... 41

IV.4 Application de la méthode rationnelle ... 42

IV.4.1 Temps de concentration ... 42

IV.4.2 Coefficient de correction (Minorateur) ... 42

Conclusion ... 43

V.1 Conception du réseau ... 44

V.2 Conditions d’écoulement et de dimensionnement ... 44

V.3 Mode de calcul ... 45

V.4 Dimensionnement du réseau d’assainissement ... 46

V.5 Dimensionnement du réseau d’eau pluviale ... 49

V.6 Dimensionnement du réseau d’eau usée... 53

V.7 description de tracé du collecteur de rejet ... 56

Conclusion ... 56

Chapitre VI : Les éléments constitutifs du réseau d’assainissement Introduction ... 57

VI .1 Ouvrages principaux ... 57

VI.1.1 Canalisations ... 58

VI.1.2 Type de canalisation ... 58

VI.1.3 Choix du type de canalisation ... 60

VI.1.4 Les joints des conduites en béton armé ... 60

VI.1.5 Différentes actions supportées par la conduite ... 62

VI.1.6 Protection des conduites ... 62

VI.1.7 Essais des tuyaux préfabriqués ... 63

VI.2 Ouvrages annexes ... 64

VI.2.1 Ouvrages normaux ... 65

VI.2.1.1 Branchements ... 65

VI.2.1.2 Ouvrages des surfaces ... 65

VI.2.1.3 Ouvrages d'accès au réseau (les regards) ... 70

VI.2.2 Ouvrages spéciaux ... 72

VI.2.2.1 Déversoirs d’orage ... 72

VI.2.2.2 Bassins de retenue d’eaux pluviales ... 79

Conclusion ... 80

Chapitre VII : Organisation de chantier Introduction ... 80

VII.1 Exécution des travaux ... 80

VII.1.2 Décapage de la couche de terre végétale... 81

VII.1.3 Emplacement des jalons des piquets ... 81

VII.1.4 Exécution des tranchées et des fouilles pour les regards ... 81

VII.1.5 Aménagement du lit de pose ... 82

VII.1.6 Pose des canalisations en tranchée ... 83

VII.1.7 Mise en place des conduites ... 83

VII.1.8 Faire les essais d’étanchéité pour les conduites et les joints ... 84

VII.1.9 Remblaiement des tranchées ... 84

VII.1.10 Réalisation des regards ... 85

VII.1.11 Détermination du devis estimatif et quantitatif ... 85

VII.2 Planification des travaux ... 87

VII.2.1 Techniques de la planification ... 87

VII.2.2 Les étapes de la planification ... 88

VII.2.2.1 Collection des informations ... 88

VII.2.2.2 Décomposition du projet ... 89

VII.2.2.3 Relations entre les tâches... 89

VII.2.2.4 Les paramètres de la méthode C.P.M ... 89

VII.2.2.5 Attribution des durées de chaque opération ... 90

VII.3 Symboles des différentes opérations... 90

VII.4 Choix des engins ... 91

VII.4.1 Pour le décapage de la couche de la terre végétale ... 91

VII.4.2 Pour l’excavation des tranchées ... 93

VII.4.3 Pour le remblaiement des tranchées ... 94

VII.4.4 Pour le compactage ... 95

Conclusion ... 95

Chapitre VIII : Entretien et gestion de réseau Introduction ... 97

VIII.1 Principe de gestion des réseaux ... 97

VIII.1.1 La pérennité des ouvrages ... 97

VIII.1.2 L’entretien du réseau et des appareillages ... 97

VIII.1.3 La régularisation des débits ... 98

VIII.2 Les travaux de gestionnaire ... 98

VIII.2.3.1 Les travaux d’entretien ... 99

VIII.3 Travaux spécifiques ... 99

VIII.3.1 Désodorisation ... 99

VIII.3.2 Détection d’eaux parasites ... 99

VIII.4 Réhabilitation des réseaux d’assainissement ... 102

VIII.4.1 Technique d’injection ... 102

VIII.4.2 Technique de chemisage ... 102

VIII.4.3 Technique de tubage ... 103

VIII.5 Gestion informatique du réseau ... 103

VIII.6 L’exploitation du réseau ... 104

VIII.6.1 Objectifs de l’exploitation ... 104

VIII.6.2 Les tâches de l’exploitant ... 105

VIII.6.3 Techniques d’exploitation des réseaux ... 105

VIII.6.4 Entretien des réseaux ... 105

VIII.6.4.1 Ouvrages à entretenir ... 105

VIII.7 Exécution des branchements ... 106

VIII.8 Surveillance du réseau d’assainissement ... 106

VIII.9 Techniques d’exploitation des réseaux ... 106

VIII.9.1 Matériels de curage d’ouvrages visitables ... 107

VIII.9.2 Matériels de curage d’ouvrages non visitables ... 107

VIII.9.2.1 Procédés manuels ou mécaniques ... 107

VIII.9.2.2 Procédés hydrodynamiques ... 108

VIII.10 Les risques courus par les travailleurs de l’eau usée ... 108

VIII.10.1 Risque liés au gaz toxiques ... 108

VIII.10.2 Autres risques que courent ces travailleurs ... 109

VIII.10.3 Maladies liées à l’eau usée ... 109

VIII.11 Recommandations pour la gestion et l’exploitation de notre réseau ... 109

Conclusion ... 110

Page 1

Introduction générale

L’eau est indispensable à la vie et à toute activité économique, elle est utilisée pour des usages domestiques, agricoles ou industriels, et la partie rejetée est polluée. L’assainissement est une partie indispensable dans le cycle de l’eau afin de garantir la pérennité du milieu dans lequel on vit. En Algérie, l’assainissement a toujours fait partie des missions relevant du domaine de l’hydraulique et sa gestion est restée indissociable de celle de l’alimentation en eau potable et elle a pour but :

De collecter et évacuer les eaux usées et pluviales en évitant les risques d’inondation. D’assurer leur rejet dans le milieu récepteur après un traitement compatible avec les

exigences de la santé publique et de l’environnement.

Ces deux objectifs nécessitent un entretien efficace des systèmes de collecte et de traitement et leur maintien en état, y compris l’évacuation « sans danger » des différents déchets qu’ils génèrent (produits de curage ; matières de vidange ; refus de dégrillage ; graisses ; sables ; boues ; etc…).

En effet le développement démographique important conjugué au rôle de la ville de Jijel en tant que pôle universitaire régional a engendré un grand déficit en places pédagogiques et hébergements, nécessitant des moyens humains et financiers très importants pour répondre aux besoins des étudiants de wilaya de Jijel.

L’étude a pour objet de dimensionner le réseau d’assainissement de ce pôle universitaire pour une meilleur évacuation des eaux usées et pluviales sans moindre risque d’inondation puis les dimensions du collecteur du rejet qui est prolongés jusqu'au collecteur de l’agglomération BOUZERMANE. Ce dernier est lui-même raccordé, au niveau de l'oued BOURCHAID, au collecteur qui achemine les eaux usées de localité d’Abid Ali vers la STEP projeté. Ce mémoire deviser sur :

- Présentation la zone d’étude ; - Etude hydrologique ;

- Calcul de base ;

- Evaluation des débits à évacuer ; - Calcul hydraulique ;

- Les éléments constitutifs du réseau d’assainissement ; - Organisation de chantier ;

C

C

C

h

h

h

a

a

a

p

p

p

i

i

i

t

t

t

r

r

r

e

e

e

I

I

I

P

P

P

r

r

r

é

é

é

s

s

s

e

e

e

n

n

n

t

t

t

a

a

a

t

t

t

i

i

i

o

o

o

n

n

n

l

l

l

a

a

a

z

z

z

o

o

o

n

n

n

e

e

e

d

d

d

’

’

’

é

é

é

t

t

t

u

u

u

d

d

d

e

e

e

Chapitre I Présentation la zone d’étude

Page 2

Introduction :

Avant d’entamer n’importe quel projet d’assainissement, l’étude du site est nécessaire pour connaître les caractéristiques physiques du lieu et les facteurs qui influent sur l’élaboration de ce projet, pour cela nous devons disposer de certaines données, notamment les données :

- naturelles du site.

- les équipements de projet. - propres à l’assainissement.

La présentation de l’agglomération est une phase importante pour procéder à l’élaboration de l’étude de gestion du système d’assainissement de pôle universitaire d’El Aouana.

Avant toute élaboration d’un projet la collecte des données concernant le site est la première chose à faire. Pour mieux gérer le projet. Ces dernières sont présentées comme suit :

I.1 Présentation de la ville :

La zone Arbid Ali se situe au nord-ouest de la wilaya de Jijel, à distance de 291 Km à la ville d’Alger, 14 Km à la ville de Jijel, 4.4 Km à la ville d’El Aouana, elle dépend administrativement de la commune d’EL AOUANA, elle s’étend sur une superficie de 1500 ha attendue de 30745 habitant.

Figure I.1 : Vue aérienne de la ville El Aouana

I.2 Site d’implantation du pôle universitaire :

I.2.1 Situation géographique :

Le pôle universitaire d’El Aouana se situe dans la zone nommée Arbid Ali de l’unité voisinage N°66. Il s’étend sur une superficie de 32.58 ha.

Le pôle universitaire d’El Aouana limite : - Terrain agricole au nord

- Forêt + logement privé au sud - La route communale a l’est - Chaabat + terrain privé a l’ouest

Chapitre I Présentation la zone d’étu

Figure I.2

I.2.2 Géologie du site :

La géologie du sol joue un rôle très important du point de vue économie et stabilité car, elle détermine le mode de réalisation des tranchées et les engins à mettre en place sur chantier.

D’un point de vue Géotechnique, la lithologie du terrain est globalement homogène, elle est constituée essentiellement par des marnes schisteuses grisâtres intercalées avec des bancs de marno-calcaire d’une épaisseur décimétriques.

La présence de la nappe d’eau souterraine

leur niveau hydrostatique est très proche de la surface, soit a 1 m environ.

Tableau I.1 : Les différentes couches Géologiques de la région

Profondeur (m)

0-1

1-3 marne schisteuse grise friable, altéré en surface et seine en profondeur 3-3.5

3.5-10 marne schisteuse grise friable, altéré en surface et seine en profondeur Chapitre I Présentation la zone d’étu

2: Situation géographique du pôle universitaire

La géologie du sol joue un rôle très important du point de vue économie et stabilité car, elle détermine le mode de réalisation des tranchées et les engins à mettre en place sur chantier.

Géotechnique, la lithologie du terrain est globalement homogène, elle est constituée essentiellement par des marnes schisteuses grisâtres intercalées avec des bancs

calcaire d’une épaisseur décimétriques.

La présence de la nappe d’eau souterraine a été constatée dans l’ensemble de terrain, niveau hydrostatique est très proche de la surface, soit a 1 m environ.

Les différentes couches Géologiques de la région

Type de sol

argile limoneuse et graveleuse brune

marne schisteuse grise friable, altéré en surface et seine en profondeur marno calcaire

marne schisteuse grise friable, altéré en surface et seine en profondeur Chapitre I Présentation la zone d’étude

Page 4 La géologie du sol joue un rôle très important du point de vue économie et stabilité car, elle détermine le mode de réalisation des tranchées et les engins à mettre en place sur chantier. Géotechnique, la lithologie du terrain est globalement homogène, elle est constituée essentiellement par des marnes schisteuses grisâtres intercalées avec des bancs

ans l’ensemble de terrain,

argile limoneuse et graveleuse brune

marne schisteuse grise friable, altéré en surface et seine en profondeur

I.3 Etude climatique :

La région de Jijel lest caractérisée par un climat de type méditerranéen, pluvieux en hiver et chaud en été cette l’une des régions les plus pluvieuses d’Algérie.

Les données relatives aux différents paramètres climatiques (pluie, précipitations, température, humidité et évaporation…etc.) ont été recueillies auprès Barrage Agrem, enregistrées par la station pluviométrique. En se rapportant à l’année 2015.

- Les caractéristiques de la station retenue sont données dans le tableau suivant:

Tableau I.2 : Les coordonnées de la station Barrage Agrem

Station Altitude Longitude Latitude

Barrage Agrem 146 NGA 05°49’34’’E 36°43’36’’N

- Le tableau suivant montre les résultats moyens de mesure de la température, humidité, précipitation, évaporation et vitesse de vent :

Tableau I.3 : Les données aux différents paramètres climatiques

Paramètre Mois Précipitation (mm) Température (°C) Vent (m/s) Evaporation (mm) Humidité (%) Janvier 27,9 18,61 7,18 3,22 82,67 Février 49 16,84 10,69 3,23 86,06 Mars 32 22,49 9,59 4,33 82,51 Avril 1 21,45 2,9 4,38 85,4 Mai 38,1 31,74 3,4 6,5 86,4 Juin 47 30,07 2,73 5,56 84,11 Juillet 26,9 32,13 2,57 5,75 83,71 Aout 2 33,32 2,73 5,18 84,73 Septembre 7,9 29,82 3,48 5,09 83,92 Octobre 3 29,46 4,95 3,66 84,33 Novembre 0 19,04 9,03 3,42 84,49 Décembre 2 15,5 2,71 3,32 82,6 Moyenne 19.73 25,4 5,16 4,47 84,24

Chapitre I Présentation la zone d’étu I.3.1 Les précipitations :

Les données pluviométriques interannuelles sont données dans hystogramme ci dessous :

Le régime pluviométrique est caractérisé par :

Une répartition mensuelle des pluies irrégulière, parailleurs le mois le plus pluvieux est le mois de février avec une valeur de 49

novembre avec une valeur de 0 mm.

La pluie moyenne interannuelle est de 19.73

Figure I.3

I.3.2 Les températures :

L’hystogramme ci-dessous présente les températures moyennes mensuelles interannuelles:

L’analyse du tableau ci

entre les mois de mai et octobre avec un maximum atteint au mois d’aout d’une valeur de 33,32° C. Le minimum étant enregistré au mois de décembre d’une valeur de 15.50°C.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sep Oct Nov

Chapitre I Présentation la zone d’étu

Les données pluviométriques interannuelles sont données dans hystogramme ci

Le régime pluviométrique est caractérisé par :

Une répartition mensuelle des pluies irrégulière, parailleurs le mois le plus pluvieux est avec une valeur de 49 mm, et le moins pluvieux

avec une valeur de 0 mm.

yenne interannuelle est de 19.73 mm.

: Variation mensuelle des précipitations (mm)

dessous présente les températures moyennes mensuelles

L’analyse du tableau ci-dessus montre que les hautes températures sont enregistrées entre les mois de mai et octobre avec un maximum atteint au mois d’aout d’une valeur de 33,32° C. Le minimum étant enregistré au mois de décembre d’une valeur de 15.50°C.

Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui

Précipitation P(mm)

Chapitre I Présentation la zone d’étude

Page 6 Les données pluviométriques interannuelles sont données dans hystogramme

ci-Une répartition mensuelle des pluies irrégulière, parailleurs le mois le plus pluvieux est mm, et le moins pluvieux est le mois de

dessous présente les températures moyennes mensuelles

dessus montre que les hautes températures sont enregistrées entre les mois de mai et octobre avec un maximum atteint au mois d’aout d’une valeur de 33,32° C. Le minimum étant enregistré au mois de décembre d’une valeur de 15.50°C.

Figure I.

I.3.3 Les vents :

Les moyennes mensuelles des vitesses du vent exprimées en (m/s), sont rassemblées dans l’hystogramme ci-dessous :

Dans cette région les vents sont modéré sa faible selon la gamme des vents, ils sont fréquents pendant toute l’année.

La vitesse moyenne annuelle du vent est de l’ordre de 5.16.m maximale est enregistrée aux mois de février et mars

10.69m/s, 9.59m/s et la minimale est de 2.57

Les vents dominant sont principalement ceux de direction Nord Nord-Ouest. 0 5 10 15 20 25 30 35

jan fev mar

Figure I.4 : Variation mensuelle des températures (°C)

Les moyennes mensuelles des vitesses du vent exprimées en (m/s), sont rassemblées dessous :

Dans cette région les vents sont modéré sa faible selon la gamme des vents, ils sont fréquents pendant toute l’année.

La vitesse moyenne annuelle du vent est de l’ordre de 5.16.m /s, la vitesse moyenne maximale est enregistrée aux mois de février et mars avec des valeurs respectives de 10.69m/s, 9.59m/s et la minimale est de 2.57 m/s enregistrée au mois de juillet.

Les vents dominant sont principalement ceux de direction Nord-est et ceux de direction

avr mai jui juil aout sep oct

Température T(°C)

Les moyennes mensuelles des vitesses du vent exprimées en (m/s), sont rassemblées

Dans cette région les vents sont modéré sa faible selon la gamme des vents, ils sont

/s, la vitesse moyenne avec des valeurs respectives de m/s enregistrée au mois de juillet.

est et ceux de direction

Chapitre I Présentation la zone d’étu

Figure I.5 :

I.3.4 L’évaporation :

Les résultats exprimés dans l’hystogramme ci mesurée sous abri par évaporation de

Agrem, les mesures effectuées à l’aide de cet appareil ne représentent pas l’évaporation réel d’une surface d’eau libre, pour cela l’introduction d’un coefficient d’une valeur de

Algérie pour avoir l’évaporation réelle pour l’étude.

On remarque que les valeurs extrêmes sont observées durant le mois de mai pour le maximum (6,5 mm) et le mois de janvier pour le minimum (2,32 mm), avec une moyenne annuelle de 4,39 mm. 0 2 4 6 8 10 12

jan fev mar

Chapitre I Présentation la zone d’étu

5 : Variation mensuelle des vitesses du vent (m/s)

Les résultats exprimés dans l’hystogramme ci-dessous représentent l’évaporation mesurée sous abri par évaporation de pichet au niveau de la station pluviométrique

, les mesures effectuées à l’aide de cet appareil ne représentent pas l’évaporation réel d’une surface d’eau libre, pour cela l’introduction d’un coefficient d’une valeur de

Algérie pour avoir l’évaporation réelle pour l’étude.

valeurs extrêmes sont observées durant le mois de mai pour le maximum (6,5 mm) et le mois de janvier pour le minimum (2,32 mm), avec une moyenne

avr mai jui juil aout sep oct

Vitesse du vent V(m/s)

Chapitre I Présentation la zone d’étude

Page 8 dessous représentent l’évaporation pluviométrique de Barrage , les mesures effectuées à l’aide de cet appareil ne représentent pas l’évaporation réel d’une surface d’eau libre, pour cela l’introduction d’un coefficient d’une valeur de 0,78 en

valeurs extrêmes sont observées durant le mois de mai pour le maximum (6,5 mm) et le mois de janvier pour le minimum (2,32 mm), avec une moyenne

Figure I.

I.3.5 Humidité relative moyenne :

Les résultats exprimés dans l’hystogramme ci

L’humidité relative de l’air est faible, elle est de l'ordre de 33,42 % en Juin, atteignant un maximum de 68,14 % en mois de Décembre et u

Figure I.7 : 0 1 2 3 4 5 6 7

jan fev mar

80 81 82 83 84 85 86 87

jan fev mar

Figure I.6 : Variation mensuelle de l’évaporation (mm)

Humidité relative moyenne :

Les résultats exprimés dans l’hystogramme ci-dessous représentent l’humidité relative

L’humidité relative de l’air est faible, elle est de l'ordre de 33,42 % en Juin, atteignant un maximum de 68,14 % en mois de Décembre et une moyenne annuelle de 49,33%.

7 : Variation mensuelle d’humidité relative en (%)

avr mai jui juil aout sep oct

Evaporation E(mm)

avr mai jui juil aout sep oct

Humidité relative H(%)

l’humidité relative : L’humidité relative de l’air est faible, elle est de l'ordre de 33,42 % en Juin, atteignant

ne moyenne annuelle de 49,33%.

d’humidité relative en (%)

nov dec

Chapitre I Présentation la zone d’étude

Page 10

I.4 Les équipements :

Les infrastructures éducatifs, sanitaire, culturels, sportifs…etc. sont ce qu’on pourrait plus communément appeler équipements et ces équipements peuvent constituer une importante source de pollution hydriques.

En ce qui concerne le pôle universitaire d’El Aouana ces équipements sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau I.4 : les équipements constitué du pôle universitaire

Nombre du lot Occupation du sol Nombre

d’emploi

1 Faculté des sciences de la nature de la vie 3000

2 Bibliothèque centrale 3000

3 Faculté des sciences exactes et informatique 2000

4 Administration+bibliothèque 2000

5 Faculté des sciences agronomique 1000

6 Administration + bibliothèque 1000

7 Rectorat 70

8 Auditorium 600

9 Centre d’enseignement intensif des langues (C.E.I.L) 160

10 Infirmerie 120

11 Ateliers maintenance et parc roulant 158

12 Chaufferie (03) 90

13 Poste transformateur /

14 Entrée principale /

15 Poste de détente gaz /

16 Bâche à eau 200 m3 (02) /

17 Parking visiteurs 30

18 Parking des bus 28

19 Parking (02) 24

20 Centre de recherche international 45

21 Futur extension (02) 900

22 Cité universitaire 2000

23 Cité universitaire 1000

24 Activité culturelles et sportives (02) 90

25 Restaurant central 800

26 Animalerie 20

I.5 Alimentation en eau potable :

Production :

D’après les services de la direction de l’hydraulique de la wilaya de Jijel, le POS n° 3 TIMIZERT et du nouveau pôle universitaire alimentée par la station de traitement existante barrage de Kissir avec un débit de 125.1 l/s. Le pôle universitaire alimenté par un réservoir de 2000 m3 assuré un débit 27.61 l/s.

Stockage :

Le nouveau pôle universitaire est dotée de plusieurs ouvrages de stockage (Réservoirs) en cour de réalisation, comme suit :

- Réservoir de stockage 2000 m3 (Pôle universitaire) ; - Deux bâches à eau 200 m3.

Dotation :

La dotation théorique a été fixée par les services de la direction de l’hydraulique de wilaya de Jijel à 150 l/hab/j. Le réseau actuel est un réseau ramifié.

I.6 Réseau d’assainissement :

Le réseau d’assainissement de pôle universitaire d’El Aouana est un réseau séparatif (réseau pluviale et usée) constitué deux conduites circulaires en béton armé de diamètres 800 mm.

I.7 Milieu naturel récepteur des eaux usées :

Pour le pôle universitaire d’El Aouana :

Le réseau de collecte des eaux usées : il est situé entre la zone BOUZARMANE et Oued Bourchaid (STEP projetés) est constitué de conduites circulaires en béton armé de diamètres 1000 mm.

Le réseau de collecte des eaux pluvieuses : il est rejet dans Chaaba (à côté route nationale N°43).

Chapitre I Présentation la zone d’étude

Page 12

Conclusion :

Les données c1imatologiques mesurées à partir de la station pluviométrique Barrage Agrem et celle de ANRH de Jijel nous a permis de conclure que:

- Le climat de la zone d'étude est de type méditerranéen, avec un hiver froid et un été chaud, il est marqué par une pluviométrie forte et irrégulière, la précipitation dans cette région c’est la plus pluvieuse d’Algérie.

- L'écart entre les températures du mois de Juillet et celles du mois de Janvier atteint les 20°c avec une moyenne annuelle de 15,24°c.

- Les maximales des températures ne sont jamais excessifs. Le pic est atteint au mois de juillet où la température arrive à 27,75°c.

- L'évaporation moyenne est de l'ordre de 76.56 mm / mois.

C

C

C

h

h

h

a

a

a

p

p

p

i

i

i

t

t

t

r

r

r

e

e

e

I

I

I

I

I

I

E

E

E

t

t

t

u

u

u

d

d

d

e

e

e

H

H

H

y

y

y

d

d

d

r

r

r

o

o

o

l

l

l

o

o

o

g

g

g

i

i

i

q

q

q

u

u

u

e

e

e

Chapitre II Etude Hydrologique

Page 13

Introduction :

Les ouvrages d'assainissement doivent assurer un degré de protection suffisant contre les inondations causées par la pluie. Une protection absolue nécessiterait la construction de réseaux aux dimensions excessives par les dépenses de premier établissement et d'entretien qu’elles impliqueraient; de tels ouvrages seraient en outre d'une exploitation défectueuse parce qu'ils risqueraient de favoriser la formation de dépôts fermentescibles.

Le caractère plus ou moins exceptionnel d'un événement pluvieux (h millimètres pendant une Durée de t minutes) s'apprécie par sa fréquence de dépassement « F » ou sa période de retour « T = 1/F »

L’estimation des débits des eaux pluviales a pour objectif de pouvoir dimensionner le réseau d’assainissement et les ouvrages annexes (déversoir d’orage, bassin de retenue …) ainsi que les conditions favorables à leur fonctionnement dans le temps.

II.1 Choix de la période de retour :

La période de retour est le temps que met une averse d’une intensité donnée pour se manifester. Une pluie de période de retour de 10 ans est une pluie qui peut se manifester une fois tous les 10 ans. Pour les projets d’assainissement, nous optons généralement pour une pluie décennale.

Le choix d’une période de retour est le résultat d’un compromis entre le coût du réseau d’égout, l’entretien et la protection de ce dernier contre les risques auxquels il est exposé et ceux qu’il risque de provoquer en cas d’insuffisance. [01]

II.2 Etude des précipitations maximales journalières :

L’analyse des pluies est basée sur les relevés pluviométriques effectués dans un certain nombre de stations sur une surface topographique considérée. Elle est basée sur l’hypothèse que la pluie tombée à une station est représentative de celle tombée tout autour de cette station sur une étendue plus ou moins large selon la densité du réseau que l’on appelle zone d’influence du pluviomètre. L’intensité moyenne maximale est donnée par la formule :

=∆

∆ ………. (II.1)

L’analyse de cette intensité moyenne maximale est très importante dans le dimensionnement des réseaux d’égout.

Le traitement statistique des données pluviométriques consiste à déterminer non seulement les caractéristiques empiriques de la série de précipitations maximales journalières, mais aussi son quantile de période de retour de 10 ans.

II.2.1 Analyse des données pluviométriques et choix de la loi d’ajustement : II.2 .1. 1 An alys e d es données statistiques :

Pour l’étude des précipitations en assainissement on a besoin d’une série pluviométrique qui comporte les précipitations maximales journalières pour la période la plus longue possible.

Nous prenons comme base de calcul la série pluviométrique de la station pluviométrique de barrage Agrem (CHADIA) dont le code est : 30-312, sur une période de fonctionnement de 1981 à 2010 qui a été fournie par l’ANRH de Jijel.

L’analyse statistique des données pluviométriques consiste à déterminer les caractéristiques empiriques d’un échantillon d’une série d’observations des précipitations mensuelles et maximales journalières de 30 ans.

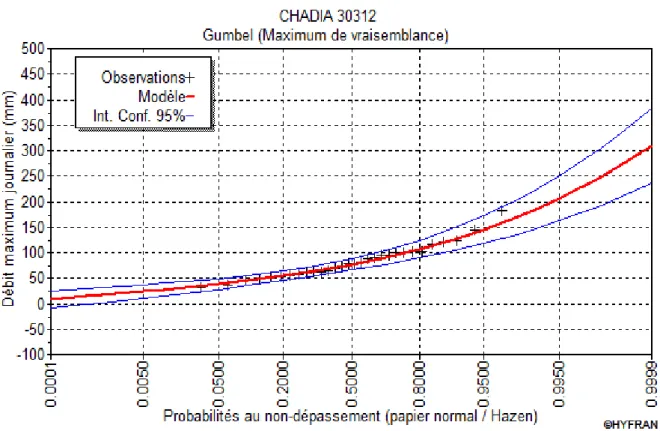

Tableau II.1 : Précipitations maximales journalières à la station de barrage Agrem

année 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 précipitation 115,3 121,5 89,2 182,9 99,2 54 32,9 69,2 35,8 53,3 année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 précipitation 55,6 58 61 65,2 63,4 46 71,3 143,7 48,4 102,1 année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 précipitation 96,2 94,2 79,1 123,7 79,5 103,3 99,7 61,2 90,5 80,6 Les caractéri stiqu es de cette s éri e s ont :

La somme des précipitations maximales journalières durant 30 ans d’obs ervat ions :

Chapitre II Etude Hydrologique

Page 15 Mo yenne des précipitations maximales journalières :

= ∑ = . ………. (II.3)

N : l e nom bre d’années d’obs ervations (N= 30 ans). Ecart t ype бx : Pour N 30 ans on a : = ∑ ( ) = . ………. ( II.4) Coefficient de variation : = = . ………. ( II.5) Exposant climatique :

Il est donné par l’A.N.R.H de jijel = , II.2.1. 2 Choix de la loi d’ajustement :

Les lois d’ajustement sont nombreuses et ne peuvent être appliquées à un échantillon que si les conditions homogénéité - stationnarité sont réunies.

- loi de GALTON ou loi log normale. - Loi de GUMBEL.

Les critères de choix d’une loi sont liés à un ajustement graphique d’abord et ensuite à un test de dispersion. L’allure des points sur du papier à probabilité permet à prime abord d’accepter ou de rejeter la loi (Toute sinuosité, mauvaise courbure ou cassure de pente est considérée comme un mauvais ajustement).

II.2.1.3 Vérification de l’homogénéité de la série :

La vérification de l’homogénéité de la série est indispensable avant de passer à l’ajustement.

Test de la médiane : [10]

Après le classement de la série de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande, on calcule la médiane :

Puisque la série est paire, la médiane est observée est la moitié de deux valeurs centrale donc la médiane : é = .

Ts : Taille de la plus grande série en (+) ou (-).

Ns : Nombre des valeurs supérieures ou inférieures à la médiane. Ns = 8

Ts =12

Pour que la série soit homogène, les deux conditions suivantes doivent être vérifiées : > ( + − . √ + ) ………. (II.6)

< 3.3 ( ( ) + ) ………. (II.7) Avec : = % = .

> . ; < . Donc elles sont pas vérifiées.

II.2.2 Calcul des paramètres de la loi choisie :

II.2.2.1 Ajustement de la série pluviométrique à la loi de Gumbel :

La fonction de répartition de la loi de Gumbel F(x) est donnée par l’expression:

( ) = ………. (II.8)

Avec : = Variable réduite de Gumbel.

et x0: coefficient d’ajustement (méthode des moindre carrées) ;

x0 : Paramètre de position (Ordonnée à l’origine) ;

: Paramètre d’échelle diffèrent de zéro et positif appelé aussi « gradex » ;

: Pente de la droite ;

Chapitre II Etude Hydrologique

Page 17 Le procédé d’ajustement consiste à :

- Classer les valeurs des précipitations par ordre croissant avec attribution d’un rang 1, 2,3……n.

- Calculer pour chaque valeur de précipitation la fréquence expérimentale F(x) par la formule de Hazen :

( ) = . ………. (II.9) m : rang de précipitation ;

n : nombre d’observations.

- Calculer la variable réduite de Gumbel donnée par la formule:

= − − ( ) ………. (II.10)

- Reporter les valeurs observées sur papier Gumbel.

- Représenter graphiquement les couples (xi, yi) sur papier Gumbel. Remarque :

Pour le calcul d’justement de la série pluviométrique, on a utilisé logiciel HYFRAN, c’est un logiciel permettant d'ajuster différentes lois statistiques.

Les résultats sont résumés dans le tableau récapitulatif et la représentation graphique par la figure II.1.

Tableau II.2 : Ajustement de la série pluviométrique à la loi de GUMBEL

T (ans) F Pmax.j (mm) Ecart-type (mm) Intervalle de confiance (95%)

100.0 0.9900 188.0 19.73 149.3 - 226.6 50.0 0.9800 169.7 17.14 136.1 - 203.3 20.0 0.9500 145.2 13.74 118.3 - 172.2 10.0 0.9000 126.4 11.20 104.4 - 148.3 5.0 0.8000 106.7 8.684 89.66 - 123.7 2.0 0.5000 76.97 5.596 65.99 - 87.94 1.0001 0.0001 9.134 8.499 -7.527 - 25.79

Talque :

T : période de retour ; F : fréquence.

Figure II.1 : Ajustement à la droite de GUMBEL

II.2.2.2 Ajustement de la série pluviométrique à la loi de Galton :

La fonction de répartition de la loi de Galton est donnée par la formule suivante :

= ( ) ………. (II.11)

L’équation de la droite de Galton est la suivante :

= + ………. (II.12)

- Les paramètres de la série sont représentés dans le tableau. L’ajustement graphique des données permet de lire le quantile de période de retour 10 ans, directement sur la droite de Galton, figure II.2.

Chapitre II Etude Hydrologique

Page 19

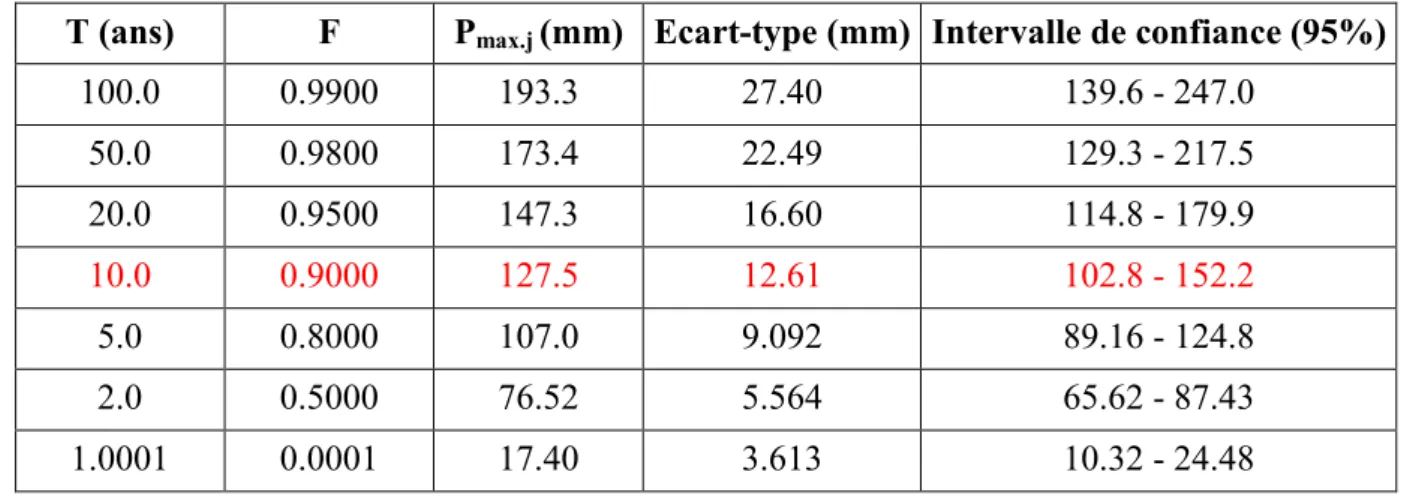

Tableau II.3: Ajustement de la série pluviométrique à la loi de GALTON

T (ans) F Pmax.j (mm) Ecart-type (mm) Intervalle de confiance (95%)

100.0 0.9900 193.3 27.40 139.6 - 247.0 50.0 0.9800 173.4 22.49 129.3 - 217.5 20.0 0.9500 147.3 16.60 114.8 - 179.9 10.0 0.9000 127.5 12.61 102.8 - 152.2 5.0 0.8000 107.0 9.092 89.16 - 124.8 2.0 0.5000 76.52 5.564 65.62 - 87.43 1.0001 0.0001 17.40 3.613 10.32 - 24.48 Talque :

T : période de retour ; F : fréquence.

II.3 Pluie de courte durée :

La connaissance des pluies de courte durée est très importante. L’intensité moyenne maximale de durée de 15mn, pour une période de retour de 10 ans i15mn, 10% entre dans le

calcul des débits pluviaux.

Pour le calcul de l’intensité moyenne de précipitation, pour un intervalle de référence 15 mn nous utilisons la formule :

, % = , , %………. (II.13)

, %: Intensité moyenne de précipitation pour une averse de fréquence 10% et une

durée de 15mn.

, , % = , , % ………. (II.14)

b : Exposant climatique de la région de Jijel (b=0,62). Avec : Pmax,j,10% est donnée par la droite de Galton.

En utilisant les formules précédentes ; on a : , % = , , % ………. (II.15) on trouve :

, , % = , , % ………. (II.16)

C’est l’expression de Montana qui nous donne l’intensité moyenne maximale en fonction de diverses durées « t » pour une période de retour décennale. [10]

Chapitre II Etude Hydrologique

Page 21

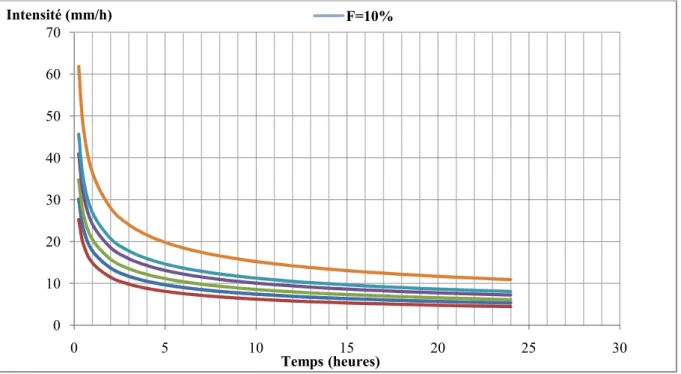

Tableau II.4: Intensités pour différentes période de retour

période de retour (ans) 5 10 20 50 100 1000

Fréquence (%) 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,999 Pmaxj,p(%) (mm) 107 127.5 147.3 173.4 193.3 262 T (h) I (mm/h) I (mm/h) I (mm/h) I (mm/h) I (mm/h) I (mm/h) 0,25 25,26 30,10 34,77 40,94 45,63 61,85 0,5 19,41 23,13 26,72 31,46 35,07 47,53 1 14,92 17,77 20,53 24,17 26,95 36,52 2 11,46 13,66 15,78 18,57 20,71 28,07 3 9,83 11,71 13,53 15,92 17,75 24,06 4 8,81 10,50 12,13 14,27 15,91 21,57 5 8,09 9,64 11,14 13,11 14,62 19,81 6 7,55 9,00 10,39 12,24 13,64 18,49 7 7,12 8,48 9,80 11,54 12,86 17,44 8 6,77 8,07 9,32 10,97 12,23 16,57 9 6,47 7,71 8,91 10,49 11,69 15,85 10 6,22 7,41 8,56 10,08 11,23 15,23 11 6,00 7,15 8,26 9,72 10,83 14,68 12 5,80 6,91 7,99 9,40 10,48 14,21 13 5,63 6,71 7,75 9,12 10,17 13,78 14 5,47 6,52 7,53 8,87 9,88 13,40 15 5,33 6,35 7,34 8,64 9,63 13,05 16 5,20 6,20 7,16 8,43 9,40 12,74 17 5,08 6,06 7,00 8,24 9,18 12,45 18 4,97 5,93 6,85 8,06 8,98 12,18 19 4,87 5,81 6,71 7,90 8,80 11,93 20 4,78 5,69 6,58 7,74 8,63 11,70 21 4,69 5,59 6,46 7,60 8,47 11,48 22 4,61 5,49 6,34 7,47 8,32 11,28 23 4,53 5,40 6,24 7,34 8,19 11,09 24 4,46 5,31 6,14 7,23 8,05 10,92

Ces résultats seront reportés sur les courbes I.D.F (Intensité, Durée, Fréquence), figure II.3, et cela pour mieux exprimer les variations de l’intensité.

Figure II.3: Courbe Intensité-Durée-Fréquence pour une période de retour 10 ans

Conclusion :

L’étude hydrologique nous a permis de déterminer l’intensité moyenne des précipitations.

On observe que les résultats obtenus par les deux lois d’ajustement (loi de GUMBEL et loi de GALTON) soit analytiquement ou graphiquement sont très rapprochés.

Pour le dimensionnement de notre réseau d’assainissement on va prendre la valeur obtenue par la loi de GALTON et on déterminera la valeur de l’intensité pluviale qui est le débit spécifique.

% = .

, , % = . /

D’où le débit spécifique est :

= . / /

Avec conversation du mm/h en l/s/ha.

0 10 20 30 40 50 60 70 0 5 10 15 20 25 30 Intensité (mm/h) Temps (heures) F=10%

C

C

C

h

h

h

a

a

a

p

p

p

i

i

i

t

t

t

r

r

r

e

e

e

I

I

I

I

I

I

I

I

I

C

C

C

a

a

a

l

l

l

c

c

c

u

u

u

l

l

l

d

d

d

e

e

e

b

b

b

a

a

a

s

s

s

e

e

e

Introduction :

Le dimensionnement d’un réseau d’assainissement, passe par certaines phases préliminaires, parmi lesquelles on trouve, le calcul de base.

Au sein de cette partie on fait une estimation du nombre d’habitants, le choix du système d’assainissement ainsi que le schéma de collecte et d’évacuation des eaux usées.

III.1 Situation démographique :

Pour le dimensionnement du réseau d’assainissement, on doit prendre en compte le cas le plus défavorable, c'est-à-dire le cas où les débits des eaux usées est maximum.

Il sera donc nécessaire de tenir compte des gros consommateurs d’eau, en l’occurrence la population, les activités sanitaires, le secteur scolaire, etc.

Le nombre d’habitants de la zone d’étude d’après la fiche technique de la direction des équipements public de Jijel est de 3000 lits (pour les résidences), 12000 places pédagogiques (pour les facultés) et 4401 emploies.

III.2 Systèmes d'évacuation du réseau d’assainissement :

Les systèmes d'évacuation sont composés principalement de conduites à écoulement à surface libre, de canaux et fossé, et accessoirement de poste de pompage pour refouler les eaux vers les collecteurs. Habituellement, on considère trois catégories de systèmes d'évacuation, soit:

- L’égout combiné ou unitaire. - L’égout pseudo-séparatif.

- L’égout séparatif composé d'un égout sanitaire et d'un égout pluvial. [03] a- Système unitaire :

Ce système permet d’évacuer en commun toutes les eaux usées et pluviales dans une même conduite. Ce système nécessite des ouvrages d’égout et station d’épuration relativement importants afin de pouvoir absorber les pointes de ruissellement.

Chapitre III Calcul de base

Page 24 b- Système séparatif :

Ce système comprend deux réseaux :

- un réseau pour évacuer les eaux pluviales vers un cours d’eau.

- un réseau pour évacuer les eaux d ‘égout ménagères et certains effluents industriels après traitement.

Le tracé des collecteurs n’est obligatoirement pas le même, ce qui est le cas la plus part du temps. Le tracé du réseau d’eaux usées est en fonction de l’implantation des différentes entités qu’il dessert en suivant les routes existantes. Ce réseau ne demande pas de grandes pentes vu que les sections ne sont pas trop importantes.

Le réseau prend fin obligatoirement à la station d’épuration qui se trouve en général à la sortie de l’agglomération.

Par contre le tracé du réseau d’eaux pluviales dépend de l’implantation des espaces producteurs du ruissellement des eaux pluviales sont rejetées directement dans le cours d’eau le plus proche naturel soit-il ou artificiel.

c- Système pseudo- séparatif :

Le système pseudo séparatif est un système dans lequel on divise les apports d’eaux pluviales en deux parties :

L’une provenant uniquement des surfaces de voirie qui s’écoule par des ouvrages particuliers des services de la voirie municipale : caniveaux aqueducs, fossés avec évacuation directe dans la nature.

L’autre provenant des toitures et cours intérieures qui sont raccordées au réseau d’assainissement à l’aide des mêmes branchements que ceux des eaux usées domestiques. On recoupe ainsi les évacuations des eaux d’un même immeuble.

Réseau unitaire

Chapitre III Calcul de base

Page 26 On propose le tableau III.1 qui récapitule les particularités de chaque système.

Tableau III.1 : Avantages et inconvénients des différents systèmes

Système Domaine

d'utilisation Avantages Inconvénients

Contraintes d'exploitation

Unitaire

- milieu récepteur éloigné des points de collecte

- topographie à faible relief - débit d'étiage du cours d'eau récepteur important. - conception simple - encombrement réduit du sous-sol - à priori économique - pas de risque d'inversion de branchement. - débit à la STEP très variable - la dilution des eaux usées est variable

- apport de sable important à la station d'épuration - rejet direct vers le milieu récepteur du mélange "eaux usées eaux pluviales" au droit des déversoirs d'orage. - entretien régulier des déversoirs d'orage et des bassins de stockage - difficulté d'évaluation des rejets directs vers le milieu récepteur. Séparatif - petites et moyennes agglomérations - extension des villes

- faible débit d'étiage du cours d'eau récepteur. - diminution des sections des collecteurs - exploitation plus facile de la STEP - meilleure naturel préservé - encombrement important du sous-sol - coût d'investissement élevé - risque important d'erreur de branchement. - Surveillance accrue des branchements - entretien d'un linéaire important de collecteurs (eaux usées et pluviales) Pseudo Séparatif - petits et moyennes agglomération. - présence d’un milieu récepteur proche. - petits et moyennes agglomération. - présence d’un milieu récepteur proche. - le fonctionnement de la station d’épuration est perturbé, la charge polluante est variable en qualité et en quantité - Entretien régulier des déversoirs d'orage et des bassins de stockage - Surveillance accrue des branchements.

III.3 Choix du système d’évacuation

:

Les paramètres prépondérants pour le choix du système en tenant compte:

-

de l'urbanisation de l'agglomération et son encombrement.-

des ouvrages existants, encore utiles pour le projet.-

du cours d'eau récepteur.-

comparaison des variantes (système séparatif, unitaire).-

La topographie du terrain naturel. [04]Remarque :

Pour notre petite agglomération, on constate d’après les plans topographique et urbanistique que les pentes du terrain sont très fortes. Ce qui impose de grosses sections au réseau d’égout unitaire et tenant compte de la meilleure naturel préservé. A la lumière de ces constatations, on opte à un système séparatif.

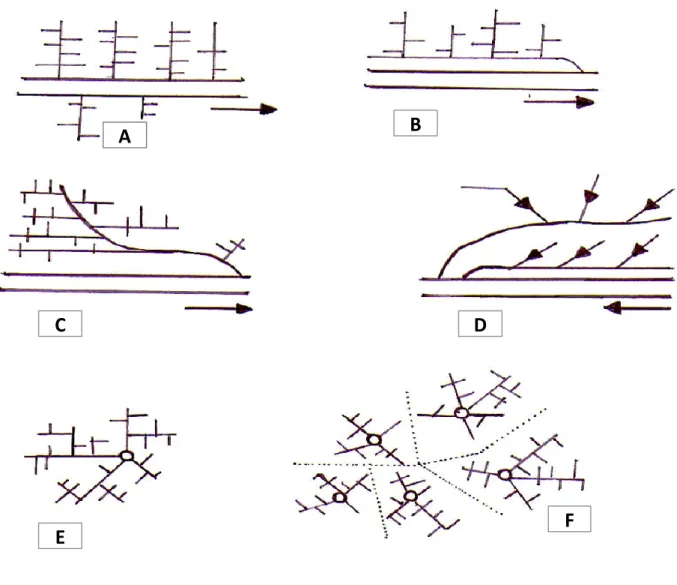

III.4 : Différents schémas d’évacuation :

Bien que les réseaux d’évacuation revêtent des dispositions très diverses selon le système choisi et les contraintes, leur schéma plus proche le plus souvent de l’un des cinq suivants : [05]

a- Le schéma perpendiculaire au cours d’eau :

Avec ses multiples découchés, transversalement à la rivière, et l’orientation de ses artères dans le sens des pentes. Il représente le prototype des réseaux pluviaux en système séparatif. C’est aussi trop souvent celui des villes et des communes rurales qui ne se préoccupent que de l’évacuation par les voies les plus économiques et les plus rapides, sans avoir le souci d’un assainissement efficace des eaux rejetées.

b- Le schéma par déplacement latéral ou a collecteur latéral :

Il est le plus simple par rapport au système qui reportent, le déversement de l’effluent à l’aval de l’agglomération. Dans ce but, il reprend l’ensemble des eaux débouchant par les artères perpendiculaires au moyen d’un collecteur de berge, mais avec dispositif, on trouve

Chapitre III Calcul de base

Page 28 c- Le schéma a collecteur transversal ou de collecte oblique :

Il comporte des réseaux secondaires ramifiés sur le ou les collecteurs principaux. Ceux ci disposent ainsi d’une pente plus forte et permettent de reporter facilement, par simple gravité, l’ensemble des effluents plus loin à l’aval que dans le dispositif précédent.

d- Le schéma par zones étagées ou par intercepteur :

Il s’apparente au schéma par déplacement latéral avec une multiplication des collecteurs longitudinaux ou obliques dans la rivière. Chacun des bassins de collecte de l’agglomération dispose ainsi d’un collecteur principal indépendant. Les collecteurs, qui sont généralement à faible pente et dont l’effluent doit souvent faire l’objet de relèvement, se trouvent alors soulagés des apports des bassins en amont. Les collecteurs à mi-hauteur du versant pouvant être réalisés initialement ou a posteriori, dans le cadre d’une restructuration, que l’on appelle intercepteurs, sont ou contraire plus faciles à projeter parce que la pente du terrain est plus forte.

e- Le schéma a centre collecteur unique et schéma radial :

Selon que le réseau convergent sur un ou plusieurs points bas de l’agglomération, ou l’on peut reprendre l’effluent pour le relever ou le refouler dans des émissaires importants de transports à distance. Ces schémas s’appliquent plus particulièrement aux zones uniformément plates. Il permet de donner artificiellement la pente suffisante aux canalisations.

E

D

C

A

B

A- Schéma perpendiculaire.B- Schéma par déplacement latéral ou à collecteur latéral. C- Schéma à collecteur transversal ou oblique.

D- Schéma par zone étagée ou par interception. E- Schéma radial unique.

F- Schéma radial par zone.

Figure III.2 : Schémas des types de réseaux

Remarque :

Pour notre projet, en tenant compte de la disposition des équipements socio collectifs au niveau de la voirie, et du levé topographique, on optera pour le schéma à collecteur transversal ou oblique. Ce schéma est le plus simple permettant de transporter l’effluent à

Chapitre III Calcul de base

Page 30

III.5 Découpage de l’aire d’étude en sous bassins :

Le bassin est un secteur géographique, limité par les lignes de crête où les lignes de partage des eaux. Dans un bassin, toutes les eaux qui ruissellent en surface sont recueilles par une seule ligne d’écoulement. [13]

III.5.1 Choix de la limite des sous bassins :

Le découpage du bassin en sous bassins élémentaires, considéré comme limites :

-

La nature des sols ;-

La densité des habitants ;-

Les courbes de niveaux ;-

Les routes et les voiries existantes ;-

Les pentes et les contre pentes ;-

Les limites naturelles (oueds, talwegs…). [13]Pour notre projet, les routes et les voiries existantes sont prises en considération.

III.6 Principe du tracé du réseau :

Le tracé des différents collecteurs se fait en fonction des paramètres suivants :

-

La topographie du site.-

Implantation des canalisations dans le domaine public.-

Les conditions de rejet.-

Emplacement des cours d’eau et talweg.-

Emplacement du cours d’eau ou de la station d’épuration.La profondeur des canalisations doit elle aussi répondre à certain critères comme :

-

La profondeur des caves avoisinante.III.7 Evaluation du coefficient de ruissellement :

L’action de la précipitation commence par le mouillage en surface correspondant à environ 0.5 mm de pluie qui ne traduit pas d’écoulement. Dés que la pluie tombée dépasse le seuil de mouillage le ruissellement commence.

Le coefficient de ruissellement est défini comme étant le rapport du volume d’eau qui ruisselle sur le volume d’eau tombé sur le bassin considéré. Ce coefficient à la possibilité de faire varier le débit d’eau pluviale du simple au double, c’est pour cela que lors du découpage des sous bassins il faut que ces derniers soit aussi homogène que possible, pour que le coefficient de ruissellement pondéré du bassin ne soit pas trop erroné.

Sa valeur qui varie entre (0.05 à 1), dépend de plusieurs facteurs tel que : - La nature du sol,

- L’inclinaison du terrain, - Le mode d’occupation du sol, - Densité de population, - La durée de pluie,

- L’humidité de la surface et l’humidité de l’air. [03]

III.7.1 Coefficient de ruissellement relatif à la catégorie d’urbanisation :

Tableau III.2 : Coefficient de ruissellement en fonction de la catégorie d’urbanisation

Catégorie d’urbanisation Coefficient de ruissellement (Cr) Habitations très denses

Habitations denses Habitations moins denses

Quartiers résidentiels Square – garde – prairie

0.90 0.60 – 0.70 0.40 – 0.50 0.20 – 0.30 0.05 – 0.20

Chapitre III Calcul de base

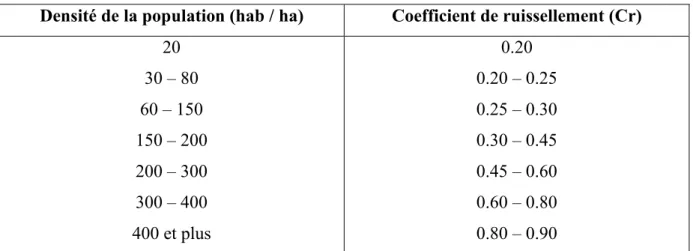

Page 32 III.7.2 Coefficients de ruissellement en fonction de la densité de population :

Tableau III.3: Coefficients de ruissellement en fonction de la densité de Population

Densité de la population (hab / ha) Coefficient de ruissellement (Cr) 20 30 – 80 60 – 150 150 – 200 200 – 300 300 – 400 400 et plus 0.20 0.20 – 0.25 0.25 – 0.30 0.30 – 0.45 0.45 – 0.60 0.60 – 0.80 0.80 – 0.90 III.7.3 Coefficients de ruissellement en fonction de la zone d'influence :

Tableau III.4: Coefficients de ruissellement en fonction de la zone d’influence

Zones d’influence Coefficient de ruissellement (Cr) Surface imperméable

Pavage à larges joints Voirie non goudronnées

Allées en gravier Surfaces boisées 0.90 0.60 0.35 0.20 0.05 III.7.4 Coefficient de ruissellement relatif à diverses surfaces :

Tableau III.5: Coefficient de ruissellement en fonction de surface drainée

Surface Coefficient de ruissellement (Cr)

Chaussée en béton asphaltée Chaussée en brique

Toiture

Terrain gazonné, sol sablonneux - Plat (pente < à 2 %) - Pente moyenne de 2 à 7 %

- Pente abrupte Entrée de garage en gravier

0.70 – 0.95 0.70 – 0.85 0.75 – 0.95 0.05 – 0.10 0.10 – 0.15 0.15 – 0.20 0.15 – 0.30

Remarque :

Pour le cas de notre projet, le coefficient de ruissellement est estimé en fonction des surfaces drainées et la zone d’influence en tenant copte la densité des habitats. Nous avons référence au plan de masse et des données de la direction des équipements publiques(DLEP).

Tableau III.6: Détermination du coefficient de ruissellement pour chaque sous bassin

N° Sous bassin Surface (ha) Coefficient ruissellement Cri

01 4,28 0,4 02 3,63 0,65 03 1,02 0,75 04 2,41 0,7 05 3,18 0,8 06 2,35 0,6 07 7,3 0,85 08 4,15 0,9 09 4,26 0,9

Conclusion :

Ce chapitre nous a permis de regrouper les renseignements suivants : - Le nombre d’habitants est important est égal à 19401 habitant.

- Le système adopté pour notre agglomération est le système séparatif avec le schéma à collecteur transversal ou oblique.