Un cas de parrêsia

Les Paradis de Ulrich Seidl

Ralitza Bonéva

Abstract:

This article studies what director Ulrich Seidl’s discourse consists of. His creative act becomes a violent speech act telling the truth, thus assaulting the cultural consensus. His movies Paradise: Love (2012) and Paradise: Faith (2012) are manifestations of parrhesia. This notion, as defined by Michel Foucault, signifies a mode of speaking characterised by the fact that the subject of discourse takes the risk to express the truth. The practice of parrhesia is known from antiquity. It has been manifested in diverse forms from Socrates to the Cynics to the Christian ascetics up until the modern, 20th century art. Our

article examines the forms of parrhesia we discover in Ulrich Seidl’s movies.

Résumé:

Cet article se propose d’étudier en quoi consiste le discours parrèsiaste chez le réalisateur Ulrich Seidl. Son acte du dire-vrai agresse le consensus culturel ; ses films Paradis : Amour (2012) et Paradis : Foi (2012) deviennent des manifestations de la parrêsia. Délimitée par Michel Foucault, la notion circonscrit une modalité du dire-vrai, dont la particularité est dans le fait que le sujet du discours prend un risque, en énonçant la vérité. La pratique de la parrêsia est connue dès l’Antiquité. Reprises, modifications et infléchissements circulent entre ses diverses formes, à partir de Socrate, par les cyniques, les ascètes chrétiens et jusqu’à l’art moderne du XX° siècle. Notre étude examine ce qui se transmet et persiste dans la parrêsia que l’on découvre à l’œuvre dans les deux films de Ulrich Seidl.

Keywords:

Il s’agit d’une simple question au départ : qu’est-ce que parler de vérité aujourd’hui ? Sujette à de nombreux malentendus, évoquer cette notion ne va pas sans danger de basculer soit dans le vague, soit dans la propagande. Pourtant, si le faux et le mensonge existent, il faut y avoir quelque part du vrai et de la vérité. Dans son cours au Collège de France, intitulé Le courage de la vérité (1984), Michel Foucault introduit la notion d’alèthurgie, terme inventé par lui pour désigner l’ensemble de procédés par lequel la vérité se manifeste. L’alèthurgie est d’emblée posée comme le contraire de la rhétorique (Ibid. : 5) : le rhéteur ne prétend guère que son discours, aussi subtil et soigné qu’il soit, est véridique (Ibid. : 69), le sujet du discours habile est hors de tout engagement vis-à-vis de la vérité. Ainsi, d’après le philosophe, la question du vrai « n’a pas cessé de s’exténuer, de s’atténuer, de s’éliminer dans la pensée occidentale » (Ibid. : 217). Alors que pour lui, la question : Qu’est-ce que la vraie vie ?, se pose d’une telle insistance que sa propre vie en est influencée. Le mode de vie apparaît, dans cette perspective, comme le corrélatif essentiel, fondamental de la pratique du dire-vrai. Il y aura, selon Michel Foucault, quatre modalités de discours qui reposent sur la notion de vérité, quatre formes incontestablement alèthurgiques : la prophétie, la sagesse, l’enseignement et la parrêsia. Notre intérêt se porte ici sur cette dernière modalité du dire-vrai. Le mot parrêsia, « attesté pour la première fois dans des textes d’Euripide », désigne en grec le droit de parler. M. Foucault le traduit comme « dire son mot dans les affaires de la cité » (Ibid. : 33-34). Ce qui distingue précisément cette modalité du dire-vrai des autres, c’est que le sujet du discours, le parrèsiaste – à la différence du prophète, du sage ou de l’enseignant – prend un risque dans la pratique même de son discours. La vérité qu’il énonce est particulièrement dérangeante. Ainsi, M. Foucault résume ce qui constitue la parrêsia : « C’est donc la vérité, dans le risque de la violence. » (Ibid. : 12).

Plusieurs formes de parrêsia sont à distinguer : celle de Socrate, celle des cyniques, celle qui se manifeste dans la littérature ancien- et néo-testamentaire, chez les premiers chrétiens, et après un infléchissement vers les IV-VI° siècles, la parrêsia des ascètes chrétiens. Il y aura ensuite une parrêsia révolutionnaire, voire anarchiste et terroriste, tel un « passage à la limite, passage dramatique ou délirant, de ce courage pour la vérité » (Ibid. : 170), et enfin, une parrêsia qui, à partir du milieu du XIX° siècle - M. Foucault mentionne « Baudelaire, Manet, Flaubert » - se manifeste dans l’art.

Tout art est orienté contre des formes déjà acquises, et dans ce sens, tout art a un « caractère anti-aristotélicien » (Ibid. : 174). La parrêsia lui procure un « caractère anti-platonicien », M. Foucault le définit de la manière suivante :

Anti-platonisme : l’art comme lieu d’irruption de l’élémentaire, mise à nu de l’existence. Et par là même l’art établit à la culture, aux normes sociales, aux valeurs et aux canons esthétiques un rapport polémique de réduction, de refus et d’agression. (Ibidem.)

Ce qui donne droit au philosophe de conclure : l’art est anti-culturel. Si on entend par culture (CNRTL1)

un ensemble de travaux et de techniques mis en œuvre pour traiter et améliorer certaines données de nature afin de les développer ou exploiter au mieux, l’art tend à bifurquer de la culture, en creusant une rupture scandaleuse par laquelle la vérité veut prendre corps. Dans la vérité, « la culture est retournée 1. http://www.cnrtl.fr/definition/culture, consulté le 27/11/2014.

contre elle-même » (Foucault, 1984 : 174). Cette rupture scandaleuse, par laquelle la vérité se manifeste, marque les deux films de Ulrich Seidl, Paradis : Amour (2012) et Paradis : Foi (2012)2, que nous nous

proposons d’étudier à l’égard de diverses formes de parrêsia, délimitées par M. Foucault. Le discours parrèsiaste dans les films s’approprie des caractéristiques relevant parfois de la parrêsia socratique, d’autres fois, de la parrêsia cynique, d’autres fois encore de la parrêsia chrétienne. Notre hypothèse de travail est la suivante : la démarche alèthurgique produit un impact perturbateur car, d’une part, s’attaque aux certitudes et détruit le confort qu’elles instaurent ; d’autre part, brise le consensus, en révélant le faux dans ce que l’on considère comme acquis culturel. L’objet d’étude, c’est le for intérieur humain et son devenir dans un milieu sans contrainte – ni un régime totalitaire ni une contrainte personnelle ne dictent les choix. Lors de cette mise à nu de l’existence, elle se révèle dominée par sa volonté propre.

La parrêsia chez Ulrich Seidl

La parrêsia chez Ulrich Seidl peut être envisagée sur deux plans, liés l’un à l’autre : i) sur le plan des problématiques traitées ; ii) sur le plan des procédés discursifs utilisés. Se dessinent quelques niveaux de manifestation de la démarche alèthurgique dont la force d’impact diffère de l’un à l’autre. À un premier niveau, la parrêsia de Ulrich Seidl agresse la doxa distribuée sur les axes beau/laid et normal/anormal. Elle s’empare du dissimulé, voire refoulé, le contraignant à se dévoiler « tel quel », tant dans la vie sociétale que dans la vie de l’individu. À ce niveau est abordée la problématique du tourisme sexuel, une sorte de colonialisme contemporain, dans Paradis : Amour. Quant à Paradis : Foi, le film ausculte les manifestations de la spiritualité à l’époque contemporaine, remise en cause non pas par la diversité de religions qui y circulent librement, mais par l’ardeur dominante d’une volonté propre désirant se satisfaire. La manière dont sont explorées ces problématiques apparaît perturbatrice à elle seule, car démontrant sans concession le mécanisme de fonctionnement dans l’humain ; or, tout un chacun est concerné, il n’y a pas les « bons » d’un côté, de l’autre les « méchants ». Il y a une banalité du mal, pareille à celle dont traitent Hannah Arendt (1963) ou Giorgio Agamben (1998, 2002), sauf que la banalité du mal analysée chez Ulrich Seidl est celle que chacun peut retrouver en lui-même. Toutefois, ces problématiques, aussi déplaisantes et peu aimables, pourraient être énoncées de façon moins percutante et sans déranger3, si le

discours ne démontrait combien il est facile de partir du banal pour sombrer dans l’extrême, et ensuite, de transformer l’extrême en banal4. Car la crainte de se retrouver dans l’extrême disparaît dès que l’on

y est : glissement brillamment décelé dans Paradis : Amour. Les événements sont montrés dans leur 2. Notre étude ne s’étend pas sur le troisième film de la trilogie, Paradis : Espoir (2013), car il s’inscrit moins nettement, à notre avis, dans la problématique qui nous intéresse ici, bien qu’il soulève une question importante, celle du mode de vivre de la génération descendante des personnages des deux autres films, une génération « en surpoids et en manque d’affection ».

3. Il existe d’autres films et livres qui traitent les mêmes problématiques sans pour autant parvenir à produire un impact aussi dérangeant, à notre sens ; par exemple, Vers le sud (Laurent Cantet, 2005) quant à la problématique du tourisme sexuel.

4. Loin de nous l’idée de négliger les différences entre un régime totalitaire et une démocratie ; ainsi que de postuler que tous les citoyens, lors d’un régime totalitaire, sont impliqués dans la banalité du mal ; bien que celle-ci soit largement répandue, il y a bien entendu des bourreaux et des victimes.

brutalité accessible, accueillante. Cela fait partie d’une stratégie « d’estrangement du spectateur et de déstabilisation de sa perception de la réalité et du cinéma », selon François Niney (2007 : 169).

Ces films ne recourent en effet ni à l’explication historique, ni à la critique « constructive », ils exhibent un certain état des choses présent, comme un gros symptôme ou un monstre de foire, sans chercher à en expliquer ni les raisons (passées) ni les justifications (par un avenir plus ou moins radieux), et donc de façon scandaleuse... (Ibid. : 168)

Or, il s’agit d’une opération qui situe ceux qui l’exercent « en rupture de ban », selon l’heureuse expression de F. Niney (Ibid. : 166). Protagonistes et spectateurs sont placés dans un face-à-face, le rempart de la fiction aboli par le choc de la vérité. Mais l’opération la plus crue, à notre sens, c’est celle qui amène à se retrouver, dans l’irruption même de la vérité, face-à-face avec soi-même et à y rencontrer le monstre de foire. Cette opération est menée à terme dans Paradis : Foi.

Abordons maintenant plus en détails ces différents niveaux de manifestation de la parrêsia dans les deux films de Ulrich Seidl.

La parrêsia sur l’axe beau/laid

La première chose qui choque, dans les Paradis de Ulrich Seidl, c’est l’apparence physique des personnages féminins. Dans l’institution cinématographique, le drame est interdit, paraît-il, aux dames de plus de 70 kg. Alors que dans Paradis : Amour, une dissymétrie est ironiquement maintenue entre ces corps lourds et déformés de femmes blanches dépassant la cinquantaine et les corps sveltes des noirs, tous jeunes. Le film transgresse ainsi la doxa de Beau. Dominique Chateau a démontré que l’esthétique commence à émerger en tant que discipline autonome « au moment même [XVIII° siècle] où le beau rétrogradait au rang de valeur parmi d’autres » (2006 : 6). Sa relativisation s’amplifie progressivement et il se retrouve contesté par : l’étrange chez C. Baudelaire, le paroxysmique chez A. Breton, la mort chez P. Valéry (Ibid. : 107-108), la souffrance chez F.M. Dostoïevski (1983 : 153). Mais dans tous ces cas et de Socrate à Gustave Klimt, et jusqu’à Pierre Soulages, il s’agit du Beau, bien que les critères changent et les frontières soient « amendées ». Chez les cyniques uniquement, semble-t-il, sa valeur même est niée et, à sa place, intronisée celle du laid (Foucault, 1984 : 239). La parrêsia cynique accentue d’emblée sur la fonction délibérément réductrice par rapport aux conventions, y compris celles concernant la manière de s’habiller, de manger, de mener sa vie sexuelle (Ibid. : 1535). Célèbre est l’anecdote relatant Diogène le Cynique se masturbant sur la place du centre-ville et en public. Le cynique, connu comme le philosophe du franc-parler et de l’insolence, prône une vie immédiate et sauvage, proche de celle de l’animal qui ne connaît pas la distinction entre beau et laid. Ce qui attire la colère du cynique, c’est la double vie des gens. Sa provocation vise à leur donner une image du décalage dans lequel ils vivent, dominés par le paraître. Le Beau s’inscrit ainsi dans le paraître. Alors que la vraie vie est une vie autre, se déroulant dans ce monde, ici. Le cynique ne connaît pas l’aspiration à un autre monde qui, par contre, apparaît dans le platonisme et marque l’origine de la métaphysique occidentale (Ibid. : 226). Cette provocation au 5. Cf. Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Paris, Le Livre de poche, 1999 ; Épictète,

demeurant, le cynisme représente une « grimace de la vraie vie » (Ibid. : 209). On découvre une pareille grimace dans les films de Ulrich Seidl, même si le laid n’y est pas valorisé mais est repris de la réalité de façon indifférente, tel un readymade. La Beauté est remise en cause : « C’est incroyablement beau ! », s’exclame Térésa, le personnage principal de Paradis : Amour, devant la vue qui s’ouvre de sa chambre d’hôtel au Kenya. Cette beauté paradisiaque donne le titre du film et rappelle l’état dans lequel on est : chassés du Paradis, aspirant à une Beauté qui nous est refusée. Une barrière sépare d’ailleurs, dans le film, ceux à qui le « paradis » est ouvert de ceux à qui il est fermé, et des soldats armés surveillent la frontière. On y paye, mais tant mieux : si tout est à payer, tout est alors à acheter. Le readymade des corps des femmes blanches a des fonctions très importantes tout au long du film : il authentifie l’histoire du tourisme sexuel et accentue sur l’impossible spontanéité de cet amour, « délicatement » payé par les femmes blanches aux jeunes noirs. En fin de compte, il neutralise le côté porno des scènes qui sont sur la limite, comme par exemple celle de l’anniversaire de Térésa, où le strip-tease du beach-boy tend à déclencher l’orgie sexuelle.

La parrêsia sur l’axe normal/anormal

De même, dès le début du film, le discours affronte la doxa distribuée sur l’axe normal/anormal. La scène de présentation du personnage principal remplit un « blanc » sémantique et bénéficie d’une intensité particulière. Dans Paradis : Amour, Térésa nous est présentée donnant des instructions aux conducteurs des autos-tamponneuses, un groupe d’handicapés mentaux, qu’elle a amenés au Prater.

Fait irruption ainsi l’audace de l’instance du discours, se permettant de montrer des personnes handicapées mentalement s’amusant à la fête foraine. Ne s’agit-il pas, encore une fois, d’un interdit culturel, tacitement accepté : ne pas représenter des personnes atteintes d’une maladie en train de s’amuser, puisque, du point de vue des « normaux » (des « non-atteints »), ils sont « malheureux »6.

Pourtant, les personneshandicapées que l’on voit s’amuser dans le film, le font de la même manière que tout un chacun. Quelqu’un, plus habile, rit lors des collisions ; d’autres n’aiment pas et s’énervent d’être percutés ; d’autres encore restent complètement concentrés, sans exprimer d’émotion. Trois personnes, assises sur un banc, en spectateurs, réagissent chacun à sa manière : l’un rit bruyamment ; le deuxième est agacé par celui qui rit, gêné par les coups, attiré par le drôle de jeu ; le troisième s’ennuie. Ainsi la scène nous confronte à notre propre manière de penser et remet en cause la délimitation entre normal et anormal. Le réalisateur ne cache pas son intention de troubler la transparence de la représentation7 :

Cette scène provoque tout de suite une série de questions chez le spectateur. En voyant ces visages des handicapés, ces distorsions de visages en quelque sorte, on se demande immédiatement « qu’est-ce que c’est la beauté ? », « qu’est-ce qu’un corps ? », et ce sont précisément les thèmes de mon film.

Ainsi le corps, dans son dépouillement, constitue, comme chez les cyniques et chez les ascètes chrétiens, le « théâtre visible de la vérité » (Foucault, 1984 : 168-169). Le corps à lui seul peut porter atteinte à une doxa culturelle.

D’autre part, la manière dont les autos-tamponneuses sont tournées – caméra placée face au conducteur, à sa hauteur –, atteste de la considération que l’instance énonciative prête aux protagonistes. Les situant au pied des buildings écrasants, représentés sur l’image kitsch de l’attraction foraine, les autos-tamponneuses apparaissent telles des voitures circulant sur les avenues de cette cité. Se construit ainsi un monde diégétique où réel, jeu et décors cohabitent et se mélangent, où l’on s’amuse en bousculant les autres. Térésa n’a qu’une petite place, mais y participe, ne serait-ce qu’en donnant ses instructions.

L’amour dans Paradis : Amour

L’objet prioritaire du discours parrèsiaste, dans le film, c’est l’amour. Ou plutôt, ce qui se présente sous ce mot lorsqu’on l’utilise en rapport à ce que l’on vit. Munga, le jeune beach-boy noir, annonce, au début de sa relation avec Térésa, qu’il est attiré par elle parce qu’elle est belle : elle a un beau sourire. Mais, Térésa a aussi un corps, et son corps nu s’expose dans les scènes d’amour et exige de vraies caresses. Alors que la tendresse fait justement défaut à son compagnon. Térésa déploie ses instructions, le jeune noir s’y exécute : toucher ses seins, l’un après l’autre, pas en même temps et doucement, ne pas les pincer, la regarder dans les yeux, « c’est-à-dire dans le cœur », et l’embrasser tendrement. Drôle de scène ! Les choses ne sont pas suggérées, tout est montré dans sa durée authentique, le corps de Térésa comme les caresses de Munga et leurs réactions spontanées. Il est nécessaire d’y être confronté pour commencer à 6. Il y en a des exceptions assez prudentes, par exemple Le Huitième jour (1995) de Jaco van Dormael.

7. Entretien par Film de culte ; disponible sur : http://www.filmdeculte.com/people/entretien/Entretien-avec-Ulrich-Seidl-16675.html, consulté le 27/12/2014.

se questionner sur l’amour, sur ce qu’il en est au juste, sur le contact physique et leurs rapports, le corps joue-t-il un rôle dans l’amour ou celui-ci détermine le rapport au corps ? Mais aussi : jusqu’où peut-on vivre dans le discours et à partir d’où les mots perdent leur pouvoir magique de suppléer les « choses » ? Au cours du jeu, Térésa se laisse prendre, elle se retrouve amoureuse au moment même où l’Apollon noir en a marre et disparaît. Le chagrin d’amour et la douleur du moi blessé s’embrouillent, le paradis se transforme en enfer. Térésa souffre, et cette souffrance postiche est encore plus grotesque que l’amour joué auparavant. Le tourisme sexuel est, bien entendu, abject, et même ceux qui le pratiquent préfèrent ne pas l’avouer mais l’enfouir sous un tas de sentiments prétendus. Le scandale du film est de montrer que le tourisme sexuel est inextricablement lié à l’humiliation, souvent mutuelle, et que la manière dont elle se met en place est toute innocente : une impulsion de fourrer le faux dans l’enveloppe du vrai la déclenche. Parvenue à cette phase du leurre à soi-même, phase de faux amour ou phase de fausse souffrance, et en tant que « victime », Térésa ira très loin : jusqu’à la violence physique, la dérive de l’orgie sexuelle et jusqu’à humilier un autre à qui elle ne donne plus d’instructions mais ordonne de faire et puis chasse. Ainsi, le film n’aborde pas la problématique du tourisme sexuel pour nous en montrer la laideur ; c’est laid, on le voit tout de suite, en comparant les corps. Le film tranche en profondeur et parvient à démontrer d’où vient le laid : de nous-mêmes. Le discours remet en cause la pureté des sentiments, y compris celle de l’amour, et soulève la question de l’arrogance de l’être humain et du fait qu’il y a, en lui, une part d’inhumanité qui cohabite avec la part d’humanité et la domine parfois. Une fois déclenchée, elle entraîne dans la débauche.

Le discours dans le film s’apparente ainsi à la parrêsia pratiquée naguère par Socrate, et qui consiste en une interpellation aux gens d’examiner leur conscience. La parrêsia socratique, son « epimelê seautô : occupe-toi de toi-même », que M. Foucault (1984 : 6) appelle aussi une « culture de soi », consiste en un examen de conscience, nécessaire au sujet et à sa constitution en tant que tel. Socrate demandait aux gens de rendre compte d’mêmes, il les poussait à rechercher quelle relation il y avait entre eux-mêmes et le logos (la raison) (Ibid. : 134)8.

Là où le professeur dit : Je sais et écoutez-moi, Socrate va dire : Je ne sais rien, et si je m’occupe de vous, ce n’est pas pour vous transmettre le savoir qui vous manque, c’est pour que, comprenant que vous ne savez rien, vous appreniez par là à vous occupez de vous-mêmes. (Ibid. : 82)

C’était une entreprise d’épreuve des âmes, et cette mission, attirer l’attention des gens sur la nécessité de prendre soin d’eux-mêmes, conduit Socrate à la mort (Ibid. : 88-97, 105)9. Ulrich Seidl, à son tour et

à sa manière, fait appel à une « culture de soi », à un examen de conscience, pour que l’on puisse éviter le leurre, pour pouvoir reconnaître le vrai du faux, pour ne pas humilier en prétendant aimer.

La scène de l’orgie

Térésa fête son anniversaire, ses copines de plage portent un toast fort à propos : « À toi et à l’Amour ! », et lui offrent le cadeau : un jeune noir qui va leur faire du strip-tease. La bandelette, qui orne normalement les empaquetages, est attachée ici à son sexe. Térésa aura la tâche compliquée de la détacher. Les procédés discursifs sont ceux que F. Niney (2007 : 167) a relevés : la caméra frontale, dans un face à face, sans fuite dans le hors-champ ni jeu de champ-contrechamp. Certains n’aiment pas ce type de plans, « soigneusement composé(s) et sans autre point de vue que celui du petit théâtre cynique du cinéaste » (Béghin, 2012 : 24). Il s’agit de longs plans-tableaux qui prédominent dans les films de Ulrich Seidl et dont l’objectif est de garder la spontanéité des réactions des protagonistes, sans élider les détails perturbants, les expulsant dans le hors-champ. Ainsi, l’enjeu de cette scène, comme énoncé par les héroïnes, c’est de faire « bander » le strip-teaseur alors qu’il a, paraît-il, des problèmes et « bande mou ». Tout l’arsenal d’actes – dévêtements, danses, caresses, etc. - va être essayé. Le strip-teaseur est congédié sans avoir accompli sa mission. « Il nous faut des érections, une-deux-trois-quatre-cinq » : le personnage d’Inge compte toutes les femmes présentes. La scène est perturbante. Elle est à la limite du genre pornographique sans y succomber, certains éléments du genre étant absents10 ; le

film teste ses propres limites. Plus que cela, la scène ne représente pas la situation abjecte comme étant attirante, bien au contraire. Rappelons que le sens transmis par l’énonciation globale du film, est une chose ; le sens qui émane des actes et des énoncés des personnages, autre chose. Donc, l’énonciation communique ici les actes des personnages sans les justifier ni les innocenter de quelque manière que ce soit. Paradoxalement, la mise à distance de l’énonciation par rapport au comportement des personnages 8. Cf. pLaton, Gorgias, Lachès, L’Apologie de Socrate, dans Œuvres complètes, t. 1, Paris, Gallimard, 2007. 9. Cf. pLaton, Phédon, op. cit.

10. Cf. la définition de pornographique que donne Christophe GENIN, « Entre l’industrie de l’Internet et la solitude des graffiti », Revue Proteus, n° 5, 2013, p. 6-14, p. 6. Or dans le film de U. Seidl, il n’y a pas de gros plans de pénétrations d’organes sexuels, caractéristique essentielle du genre pornographique.

passe par l’authenticité, par le cru de la représentation. Ainsi, ce qui constitue cette scène, et ce qui la rend d’elle-même repoussante, c’est l’imbrication particulière de sexualité, commerce, cynisme et humour, soudés dans l’ignorance complète de l’autre. Le noir y est présent en tant qu’objet, dont la seule qualité soit celle de posséder un organe de sexe. On ne lui propose même pas un verre de vin. L’objectif de cette réunion, c’est de s’amuser, de passer un bon moment. Il n’y aura pas de catharsis, aucune prise de conscience, ni chez les femmes bourreaux ni chez la soi-disant victime. Pourtant, peu nombreux sont les heureux, comme on le voit dans le film. Représentée crue, cette scène reste coincée dans la conscience. Telle qu’est l’image de l’Afrique pour Ulrich Seidl 11:

L’Afrique m’a envoûté par sa diversité et ses déchirements, son horreur et sa beauté, sa misère et la richesse provenant du tourisme, celui-ci n’étant d’ailleurs rien d’autre qu’une forme moderne de colonialisme.

Ce néo-colonialisme, comme on le voit dans le film, prétend les meilleurs sentiments, la recherche du naturel, la lutte contre la précarité, sans oublier la charité. À plusieurs reprises, Térésa donne de l’argent pour les proches de son amant d’abord, qui tombent l’un après l’autre malade, pour les enfants de l’école qu’elle visite ensuite. La déception de l’institutrice est sans équivoque : « Pourquoi si peu ?! ». Térésa est interloquée face à cette quête d’argent trop directe. Qu’en est-il de la charité et des sentiments en général dans cette supercherie qui gagne tout ?! L’argent circule tant bien que mal, accompagné d’histoires affabulées par les indigènes afin de stimuler l’échange. Une déhiscence entre vécu et discours s’instaure, les mots ne servent plus à transmettre aucune vérité, le discours n’a rien à voir avec la réalité. Comme l’observe François Jullien (2010 : 27), les néo-colonisateurs sont « ces Autres passés de l’âge de la Subsistance à celui de la Dépense », que les « indigènes » rêvent de devenir et, entre temps, d’en tirer profit à leur manière. Ce type de rapports pervers relève d’un accord mutuel (Ibid. : 29) :

Chacun, dans ces conditions, se fait le complice de l’autre. Car aucun n’est dupe – ni l’« indigène » de son rôle, ni le touriste du caractère factice de celui-ci ; et, même, chacun sait que l’autre non plus n’est pas dupe, mais compte néanmoins faire comme s’il pouvait tirer parti de ce troc : l’un pour continuer, coûte que coûte, à nourrir son prurit d’exotisme ; l’autre pour survivre tant bien que mal [...]

Mieux que toute autre, la scène de l’anniversaire de Térésa démontre combien ces relations sont perverties, car l’argent dicte tout : les sentiments, les blagues et l’envie sexuelle, l’humanité et l’inhumanité. De surcroît, il ne s’agit pas de beaucoup d’argent, vu le statut social des personnages, c’est presque gratuit. Ces vacances au « paradis » sont à bas prix. Ainsi, le film ne promet pas de sortie de cette situation fort indigne, il l’exhibe, telle quelle : cet univers du « hakuna matata »12 est un paradis du paraître, il étouffe

les distorsions de l’être. On en ressort, l’esprit engourdi. En cela est pour nous le changement qu’on repère dans la dernière image du film, montrant Térésa marcher sur la plage d’un pas décidé, alors que

trois beach-boys traversent le plan, en faisant des culbutes, dans le sens opposé. Après toutes les illusions et désillusions vécues, après la souffrance et la déception, Térésa a-t-elle appris à s’en débarrasser des sentiments et à entrer dans le jeu avec détermination et sang-froid13.

Paradis : Foi

Dans le second film de la trilogie, Paradis : Foi, l’action dans la plupart des scènes se déroule dans la partie inférieure du cadre. Notre regard est redirigé vers le bas de l’image. Les apparences sont d’emblée abandonnées, la vérité est recherchée dans une dure épreuve de l’âme. D’après les dires du réalisateur, lui et sa comédienne s’y sont préparés pendant environ sept ans14.

Le bas de l’image, c’est l’espace d’une existence mise à nu. Ni pathos, ni héroïsme, ni promesse de changement. Un face à face sur la limite du possible. C’est l’espace réservé aux agenouillés, en prière, comme Anna-Maria. C’est aussi la zone où l’on avance en rampant, comme Nabil, privé de son fauteuil roulant. Chacun parcourant son chemin de croix, dans le même espace et dans deux sens différents. Le bas de l’image, c’est le lieu également où se déroulent les orgies sexuelles, des corps allongés, penchés, entremêlés : jamais on n’a représenté de manière aussi terrifiante l’Enfer. Rentrant chez elle un soir, Anna-Maria est soudain arrêtée par un bruit qui lui parvient de derrière les buissons longeant le chemin ; bruit qu’on a du mal à identifier, mélange de plainte et gémissement. Anna-Maria s’y achemine et découvre, sous la lumière bleuâtre de la lune, une clairière où une dizaine de corps dénudés sont en train de s’adonner à la bacchanale. Le chapelet de prières dans les mains, Anna-Maria pense d’abord devoir les affronter et s’y dirige, très vite l’horreur la saisit, elle recule et s’enfuit. La scène est franchement pornographique, mais impliquée telle quelle dans le film-cadre, elle se transforme en scène de réprobation d’une humanité rétrogradant au rang d’animalité au nom d’un quelconque plaisir. Confrontée à ce monde de luxure, Anna-Maria prie pour son salut et offre son corps en sacrifice, en se fouettant le dos. Chaque fois qu’elle entre dans la petite pièce où trône un crucifix, la caméra déjà là, on a l’impression que quelqu’un l’attend. Pour Anna-Maria, la Foi équivaut au paradis et elle vit en bon accord avec soi-même et avec son Dieu. La statue de la Vierge en mains, elle va à la rencontre des désespérés et des démunis. Ces rencontres dressent l’image d’un monde, englouti par sa misère, sans aucune aspiration au spirituel, submergé par des clichés épars d’une religion chrétienne oubliée quand elle n’est pas farouchement contestée. « Les péchés ! », s’exclame une des visitées en réponse aux dix commandements qu’Anna-Maria évoque, « C’est ridicule, les péchés ! »15. Anna-Maria tente de leur

faire entendre qu’il y a « une vérité de la vie avant la vraie vie » (Foucault, 1984 : 308), une vie autre dont la valeur est dans la renonciation à soi-même et à sa volonté propre.

Le personnage est en effet engagé dans un apostolat parrèsiaste. Selon Michel Foucault, la parrêsia chrétienne reprend le principe socratique de « epimelê seautô : occupe-toi de toi-même », mais le dire-vrai n’est plus adressé d’un individu aux autres, il passe par la confiance en Dieu (Ibid. : 297), 13. Notre interprétation distingue ainsi de celle de Philippe royer (2013 : 9-11) selon qui Térésa en finit avec le tourisme sexuel.

14. Entretien par Michel ciment, Positif, n° 627, 2013, p. 15-17.

15. Toutes les scènes-rencontres dans le film peuvent être analysées comme représentant divers cas de mise en pratique du désir charnel : la famille, le couple non marié, l’homme en deuil de sa mère, la femme se prostituant, et enfin, le viol que subit l’héroïne de la part de son mari à qui elle se refuse.

qui est la Vérité. Repris du platonisme, le rapport entre la vie autre et l’autre monde se tracera de façon systématique et cohérente dans le christianisme. La parrêsia des premiers chrétiens sera marquée par le risque qu’ils prennent pour prêcher l’Évangile : « Le martyre, c’est le parrèsiaste par excellence. » (Ibid. : 302). D’autre part, on pourrait voir dans le dépouillement de la vie de l’ascète chrétien une reprise du dépouillement pratiqué par les cyniques : « une manière de constituer, dans le corps même, le théâtre visible de la vérité » (Ibid. : 168-169). Sans oublier qu’il s’agit d’une autre vérité. Aussi, les chemins à parcourir diffèrent. Dans la pratique systématique du déshonneur, les cyniques approuvent leur souveraineté : bien évidemment, ils n’acceptent pas les valeurs estimées dans une société dont ils s’en moquent. Alors que l’humilité chrétienne est une forme de renonciation à soi-même, et une opération de guérison. Qui est-ce qui serait ingrat envers le médecin qui lui administre un médicament pour le guérir ?! Dans ce sens, celui qui vexe ou humilie est un bienfaiteur. La perspective a radicalement changé. La confiance en Dieu, présente chez les premiers chrétiens, se perd par la suite, d’après M. Foucault, se transformant en son contraire : en une sorte de méfiance. Chez Dorothée de Gaza, le mot parrêsia signifie déjà : absence de respect (Ibid. :307). Nous ajouterons que dans la traduction en langues slaves, le terme s’approprie le sens d’une sorte d’insolence surgissant quand on ne se soucie pas de s’examiner. Une sorte d’insouciance insolente. Ainsi, le texte intégral de Dorothée de Gaza (VI°)16,

comprenant aussi ses questions et les réponses qu’il reçoit des deux grands ascètes de son temps, abba Barsanuphe et abba Jean, représente un aboutissement de cette « culture de soi ». Elle exige un travail sur soi-même, un exercice assidu de la capacité de discerner les moindres mouvements de sa propre volonté, ses inclinations et penchants, avant qu’ils n’engendrent gestes, actes, paroles et comportement. Le principe d’obéissance qui y apparaît et que M. Foucault surcharge d’un sens négatif, est envisagé, dans cette perspective, comme un antidote capable de neutraliser les pulsions réclamant une satisfaction. La difficulté essentielle de cette pratique provient de la nécessité de devoir repérer et remettre en cause ses propres désirs pour pouvoir par la suite renoncer à sa propre volonté17. Pour l’ascète chrétien,

l’acquisition d’un certain nombre de connaissances, les mathêmata (Foucault, 1984 : 309), ne suffit pas à la constitution du sujet, il doit entreprendre toute une série d’exercices sur soi-même. Le changement radical qui se produit avec le christianisme pourrait se résumer en l’idée, apparaissant pour la première fois, d’ « une vérité de la vie avant la vraie vie » (Ibid. : 308).

Prétendant être parvenue à un stade avancé de la pratique de cette « culture de soi », ironisée, chassée et outragée, Anna-Maria continue, elle assume son sort tel quel et en remercie le Seigneur. Lorsque, après deux ans d’absence, son mari paraplégique et musulman revient, Anna-Maria l’accueille dans sa maison, lui prépare les repas, lui assure le linge propre. Mais Nabil veut plus que cela. Et un matin, il lui annonce : « Les sentiments ! C’est ce qui te manque, les sentiments ! ». Après une scène de jalousie, il fait le tour de la maison et détruit tous les objets du culte : portraits de Jésus, croix, crucifix, statuettes. Il conteste cette religion « perverse » et ne s’arrête pas là, abuse du repentir de la femme et entreprend de la violer. Anna-Maria doit se battre, répondre à ses coups, le frapper elle aussi. Ses bonnes œuvres sont rendues caduques, son identité chrétienne, dont elle était fière, remise en cause. Après tout ce qu’elle a 16. Nous nous référons à l’édition bulgare du texte : Авва Доротей, Църковни слова (VI° s.), Арх. Йосиф (пр.),

fait, elle n’en peut plus. Elle se dresse contre la statuette de Jésus, qu’elle aimait tant auparavant, pour lui demander quelque explication : « Pourquoi ?.. Pourquoi tu me punis comme ça ?... Je te déteste. » Elle crache sur lui, prend le fouet et se met à le fouetter. À chaque coup, le crucifix sursaute et le bois de la croix tape contre le mur dans un bruit glauque. C’est la seule réponse qu’elle en aura, ce bruit de bois. Tel un écho de coups donnés pour enfoncer des clous. Ce bruit sourd rappelle que cela a déjà été fait. Anna-Maria fond en larmes. Elle a rejoint ceux qui ont craché sur lui, l’ont giflé, l’ont fouetté, l’ont cloué et le bafouaient de ne pas pouvoir s’évader d’eux. Le film nous fait traverser une frontière, celle qui sépare les justes des injustes, les croyants des non croyants, les fidèles des infidèles, les chrétiens des non chrétiens. Le film nous montre combien cette séparation, bénéfique aux apparences et rassurante, est fragile, elle éclate d’un coup. Ce n’est pas qu’Anna-Maria n’est pas assez croyante, ce n’est pas qu’elle n’aime pas Jésus. Bien au contraire. C’est qu’il y a, dans la nature humaine, cette petite faiblesse d’aimer, plus que tout, sa propre volonté, désirant se satisfaire. Avancée sur cette voie, l’humanité ira jusqu’à vouloir assujettir Dieu pour l’obliger d’exaucer les vœux, d’exécuter les demandes. Désagréable vérité18 que le film refused’escamoter. Se déclare d’un coup ici « la violence de l’art comme irruption

sauvage du vrai » (Foucault, 1984 : 174). Cette « vérité barbare » agresse les consciences « propres », éreinte le consensus culturel, car elle pointe ce que l’on préfère dissimuler : le monstre de foire habite nos âmes, aujourd’hui comme il y a 21 siècles et comme auparavant. Il domestique l’arrogance, la rend banale.

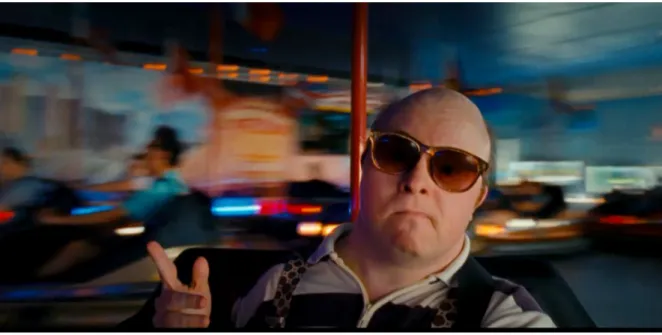

Illustration 3 : Capture d’écran : Paradis : Foi, Anna-Maria contre Jésus.

18. Un journal chrétien, après avoir analysé Paradis : Amour, ne remarque que : « La proposition du second volet est trop outrancière, à bien des égards, pour donner à réfléchir. » ; disponible sur : http://www.la-croix.com/ Culture/Cinema/La-trilogie-Paradis-les-outrances-d-Ulrich-Seidl-2013-04-24-952246 ; consulté le 25/02/2014.

Pour conclure, nous dirons que les deux films de Ulrich Seidl s’inscrivent dans la modalité du dire-vrai de la parrêsia qui constitue, à elle-même, une démarche perturbatrice. Le discours dans ces deux films reprend des cyniques leur colère contre les apparences, sans pour autant valoriser la vie animale. Au contraire, pour la démontrer sans fioriture, telle qu’elle se manifeste chez une humanité rétrogradant au rang d’animalité. Il renoue avec la parrêsia socratique pour faire appel à une « culture de soi » et à une résistance au consensus culturel. Il rappelle l’urgente nécessité de prendre soin de soi-même. À l’instar de la parrêsia chrétienne, le discours dans les deux films évoque l’altérité d’une vie non-dissimulée, éperdument transparente, sans mensonge ni leurre. Il appelle à une reconsidération de l’état actuel de l’humain, en soumettant à l’analyse deux états d’âme – l’amour et la foi –, en perte de leur contenu premier, s’asphyxiant. Le choc que les films produisent démontre en effet combien, dans la culture contemporaine, l’énonciation de la vérité fait scandale. Car ce n’est pas la représentation du difforme qui fait défaut à l’interdiscours et à l’intertexte contemporains ; c’est le difforme révélé en tant que tel dans l’acte parrèsiaste qui circonscrit la perturbation. En termes de F. Niney, ces films « refusent tout bonnement la rédemption du réel par l’image » (2007 : 167). En effet, l’instance du discours prend un risque, les films ne prétendent guère rassurer mais éprouver la conscience. Ainsi, le distributeur français n’a pas prévu la sortie des films en DVD, craignant l’échec commercial. Cependant, pour que la parrêsia fonctionne pleinement, face au parrèsiaste qui montre son courage du dire-vrai, il faudrait avoir quelqu’un qui, comme le formule Michel Foucault, confirme « sa grandeur d’âme en acceptant qu’on lui dise la vérité » (1984 : 14). Ainsi s’accomplirait l’alèthurgie foucaldienne. Ce serait une nouvelle forme d’alliance, en pleine confiance, exempte de toute dissimulation, de tout mélange.

Bibliographie

Agamben, Giorgio (2002). L’Ouvert, De l’homme et de l’animal, Paris : Payot & Rivages. --- (2003) [1998]. Homo sacer, III, Ce qui reste d’Auschwitz : l’archive et le témoin, Paris :

Payot & Rivages.

Arendt, Hannah (1991) [1963]. Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, Paris : Gallimard.

Béghin, Cyril (2012). « Un festival entre deux eaux », Cahiers du cinéma, n° 679 : 24. Chateau, Dominique (2006). Esthétique du cinéma, Paris : Armand Colin.

Épictète, (1993) [I° s.]. Entretiens, Paris : Gallimard.

Dorothée de Gaza, Авва Доротей, (1954) [VI° s.] Църковни слова, Арх. Йосиф (пр.), София : К. Маринов.

Dostoïevski, Fiodor (1983) [1868]. L’Idiot, Paris : Flammarion.

Foucault, Michel (2009). Le Courage de la vérité, Le Gouvernement de soi et des autres II, (cours au Collège de France, 1984), Fr. Gros (éd.), Paris : Gallimard/Seuil/Hautes études.

Genin, Christophe (2013). « Entre l’industrie de l’Internet et la solitude des graffiti », Revue Proteus, n° 5 :6-14.

Laërce, Diogène (1999) [III° s.]. Vies et doctrines des philosophes illustres, Paris : Le Livre de poche. Niney, François (2007). « Prendre le spectateur de front », in Le Cinéma autrichien, Austriaca, 64 :

165-177.

Platon, (2007) [V-IV° s. av. J.-C.]. Œuvres complètes, t. 1, Paris : Gallimard. Royer, Philippe (2013). « Ulrich Seidl, Un été en enfer », Positif, n° 627 : 9-11. Seidl, Ulrich, Entretiens :

par Ciment, Michel (2013). Positif, n° 627 : 12-17. par Film de culte ; disponible sur :

http://www.filmdeculte.com/people/entretien/Entretien-avec-Ulrich-Seidl-16675.html. par Univers Ciné ; disponible sur :

http://www.universcine.com/articles/ulrich-seidl-dans-l-absence-d-artifice-on-retrouve-une-certaine-beaute.

Ralitza Bonéva est chercheure associée à l’équipe Médiations sémiotiques - LERASS, Université de

Toulouse, où elle donne aussi des cours en Introduction à la sémiotique figurative et sémiotique plastique. Email: ralitzaboneva@hotmail.com