La métalepse révélée au prisme du Mauvais œil,

un roman-photo de Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart

Abstract (E) : This article deals with the very particular use of metalepsis by the scriptwriter Benoît Peeters and the photographer Marie-Françoise Plissart in their third photo romance published in 1986 by Les editions de Minuit : Le mauvais oeil. Drawing on specific tools of narratology, and on the formal study of the photographs that compose the story, the precise analysis of the latter allows one to consider the remarkable inversion that the two authors impose on the original function of this process. Thus, in comparison with their previous works, this analysis enables one to examine the specular dimension borne by the metalepsis in this story, as well concerning the traditional photo romance, as concerning the renewal that they attempted to implement in the sequential photographic narrative during the Eighties, an attempt supported by intellectuals such as Alain Robbe-Grillet and Jacques Derrida.

Abstract (F) : Cet article s’intéresse à l’usage très particulier de la métalepse mis en œuvre par le scénariste Benoît Peeters et la photographe Marie-Françoise Plissart dans leur troisième roman-photo paru en 1986 aux éditions de Minuit : Le mauvais œil. S’appuyant à la fois sur certains outils conceptuels issus de la narratologie comme sur l’étude formelle des photographies qui le composent, l’analyse précise de ce récit nous permet d’envisager le singulier renversement que les deux auteurs imposent à la fonction originelle de ce procédé. Confrontée à leurs productions antérieures, cette analyse nous autorise ainsi à interroger la dimension spéculaire supportée par la métalepse dans ce récit, tant à l’égard du roman-photo traditionnel qu’à celui du renouvellement qu’ils tentèrent d’opérer dans la narration photographique en séquence durant les années 1980, soutenus par des intellectuels tels que Alain Robbe-Grillet ou Jacques Derrida.

Keywords : metalepsis, minor genre, mise en abyme, narratology, Benoît Peeters, Marie-Françoise Plissart, photography, photo romance, relations text-photography.

« – Qu’appelez-vous une métalepse ? »

Cette question, que l’on imaginerait plutôt prononcée dans quelque cours de littérature, intervient dans la partie dialogique d’une fiction, celle que mettent en œuvre le scénariste Benoît Peeters et la photographe Marie-Françoise Plissart dans un roman-photo paru aux éditions de Minuit en 1986 : Le mauvais œil.

Ainsi resituée, la question ne laisse pas d’étonner.

L’un des protagonistes du récit nommant explicitement une figure de rhétorique dont le but est de dévoiler la frontière tacite existant entre deux niveaux diégétiques (Genette, 1983, p. 58), le redoublement de la fonction que produit cette énonciation semble devoir concourir à l’éclatement de la fiction, au-delà du simple effritement de la représentation que peut induire, par exemple, l’insinuation d’un personnage dans un niveau diégétique qui ne pourrait être le sien.

Comment une telle rupture peut advenir dans le cours du récit ? Existe-t-il une raison structurelle à ce déchirement ? Enfin, celui-ci supporte-t-il une réflexion spéculaire qu’il s’agirait de déterminer, comme semble l’annoncer le caractère tout à la fois performatif et interrogatif de la formulation ?

Telles sont les questions que nous nous proposons d’étudier dans la suite de cet article.

(D)écrire la métalepse

Avant toute chose, il convient de définir le type de récit dans lequel s’inscrit cette double métalepse. Comme l’indique la mention du terme dès sa couverture, Le mauvais œil est un roman-photo.

Selon la définition générale posée par Jan Baetens dans l’essai qu’il a consacré à cette forme de récit particulière (Baetens, 1993, p.9), le roman-photo fonde sa spécificité sur le montage en séquence de photographies dans l’espace de la page, soit, si nous voulons préciser cette assertion, sur la réunion de plusieurs images photographiques présentant une unité thématique et souvent stylistique, dont les poses qu’elles manifestent sont séparées par des espaces blancs matérialisant des temporalités plus ou moins longues. Le discours d’un roman-photo s’élaborant majoritairement à partir des gestes du corps figés par la roman-photographie, leur succession sur le support paginal produit idéalement un récit par l’enchaînement chorégraphique et sémantique que peut opérer le lecteur d’une image à l’autre, grâce à la rémanence de celles-ci. A ce propos, on notera d’emblée que, l’histoire du Mauvais œil s’étendant sur quelques 72 pages, le rythme de la séquence créé par la disposition des photographies sera nécessairement contaminé par le déploiement à l’espace du livre du récit qui nous occupe, une même séquence pouvant se développer sur une dizaine de pages dont certaines ne présenteront qu’une seule image.

Par ailleurs, si la définition de l’auteur détermine la séquence photographique comme l’élément constitutif du roman-photo, elle n’exclut pas qu’un texte l’accompagne.

Telle est la forme qu’adopte, dès sa première page, Le Mauvais œil (fig. 1).

Le récit de ce roman-photo est donc supporté par deux langages distincts. A l’abstraction linéaire du texte et à sa précision s’oppose en effet le champ spatial de l’image, dont le sens qu’elle présente est toujours profus et divers. Encore plus, cette polysémie – que devrait pourtant juguler le montage en séquence – semble devoir s’accentuer par l’emploi de la photographie. En effet, certaines de ses caractéristiques – ainsi de la conservation homothétique des rapports de proportion du référent lumineux sur le négatif grâce à la disposition de celui-ci dans un dispositif optique – l’ont imposée dans l’imaginaire collectif, dès sa révélation, comme un analogon de la réalité dont la signification ne saurait se résoudre à l’unicité.

Fig. 1

Comme cela est visible sur la première page (fig. 1), les deux auteurs n’ont pas cherché à pallier cette divergence dans Le mauvais œil mais l’ont au contraire soulignée par l’emploi d’un liseré noir qui, encadrant l’image photographique d’une part et le bloc typographique de l’autre, les dissocient nettement sur l’espace neutre du support. Si leur hétérogénéité est ainsi bien marquée, leur réunion sur la page permet néanmoins à Peeters et Plissart de créer des liens entre les informations distinctes portées par le texte et la photographie.

Selon l’analyse canonique qu’en a donnée Roland Barthes dans Rhétorique de l’image, ces rapports peuvent être au moins de deux sortes. La relation de l’image au texte peut ainsi être de soumission, les mots « ancrant » « la chaîne flottante des signifiés » de la photographie. Dans d’autres cas, le texte peut compléter l’image photographique, les informations portées par les éléments textuels « relayant » celles que donne l’image. Cette complémentarité engendrant un mouvement pendulaire opéré par le lecteur, les messages livrés par l’un et l’autre s’unifient « à un niveau supérieur, celui de l’histoire, de l’anecdote, de la diégèse » (Barthes [1964], 1982, pp. 31-33). Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart devraient ainsi privilégier le second type de rapport au premier à travers leurs récits, la volonté de raconter une fiction présidant pour eux à la réalisation d’un roman-photo (Peeters et Plissart, 1987, p. 5-6).

Dans le récit du mauvais œil – que l’on se contentera pour l’instant de résumer à l’interrogatoire d’un homme mené par plusieurs personnes, l’italique permettant d’indiquer dans la partie textuelle la parole des interrogateurs –, cette fonction de relais attribuée au scriptural est par exemple mise en œuvre dans la double-page 64 et 65 (fig. 2 et 2’).

Fig. 2 et 2’

La page 64 (fig. 2) est composée d’une seule photographie placée au-dessus d’une case de texte, l’image étant donc destinée à être lue avant lui. Prise en contre-plongée, l’utilisation de ce qui semble être un objectif grand angulaire permet de mettre à distance le personnage – l’homme soumis à la question – en saisissant une grande portion d’espace. Par ailleurs, en allongeant et en imprimant une torsion aux lignes de perspective, il accentue la hauteur des immeubles qui entourent l’individu et celles des marches qu’il semble gravir. La courbure que l’optique impose à cet espace et l’angle de prise de vue semblent en outre faire converger les lignes vers le milieu du bord droit de la photographie, à l’endroit du seul passage visible dans cet espace clos, aspirant le corps du personnage. Par ailleurs, l’orientation de la lumière et l’extrême qualité du tirage soulignent la géométrie des volumes des bâtiments et renforcent l’obscurité du passage. Ainsi, le jeu sur les paramètres photographiques mis en œuvre par Marie-Françoise Plissart, exacerbant les caractéristiques spatiales d’une architecture moderne, provoquant la distorsion de l’espace dans lequel est saisi le personnage, imprime à la perception du corps du protagoniste par le lecteur une sensation d’écrasement, de contrainte du mouvement et d’absorption par l’espace urbain.

A cette première impression visuelle, le texte qui lui succède sur la page est un écho, la partie dialogique attribuée à l’interrogé rapportant sa désorientation dans une ville nommée Abraxas : « – […] Tous ces immeubles se ressemblaient étrangement. J’avais l’impression de ne rien reconnaître… Oui, j’ai marché longtemps sans parvenir à retrouver l’appartement de ma mère. […] »

Rétrospectivement, la photographie que nous venons d’analyser, par sa disposition sur le support paginal et sa composition, est ainsi comprise par le lecteur comme devant précéder l’entrée dans la ville. Cette première image représente donc le début de l’errance.

Sur la page qui lui fait face (fig. 2’), l’élément placé de façon à être lu immédiatement après la case de texte citée est une photographie qui présente des procédés de déformations optiques similaires à ceux de l’image occupant la page 64. De la même façon que pour celle-ci, l’objectif employé par Marie-Françoise Plissart et le point de vue adopté permettent de

traduire dans cette seconde photographie la petitesse du corps de l’homme par rapport à la hauteur des immeubles qui l’encerclent. Accentuant de ce fait l’impression de désorientation énoncée iconographiquement et textuellement dans la page précédente, ces traits formels exacerbent l’impression de solitude inexorable qui se dégage du personnage. Assis, il semble résigné, ce que confirme le texte placé en dessous : « – […] Vers minuit, j’ai décidé qu’il était trop tard, qu’il fallait attendre le lendemain. »

Ainsi, l’errance dans Abraxas est rendue photographiquement en deux images, une qui la précède et une qui lui succède, rappelant de ce fait la théorie de l’instant prégnant développée par Lessing dans le Laocoon (Lessing [1766], 1990). L’image ne représente pas le moment du drame – ce qu’elle pourrait d’autant moins faire que celui-ci s’inscrit dans une temporalité longue – mais l’instant suspendu où tout va basculer et, comme ici, celui qui lui succède. C’est donc au texte qu’il revient de supporter la relation de l’égarement et du temps long qui s’est écoulé entre la photographie de la page 64 et celle de la page 65, la partie textuelle assumant une fonction de relais. L’égarement du protagoniste, appartenant au régime de l’histoire, est ainsi rendu de manière claire et lisible par la structure du récit auquel concourent les caractéristiques propres au photographique et au scriptural.

Cependant, la conjonction du texte et de l’image dans l’histoire n’est pas toujours aussi univoque.

Dans le texte de la page 64, les temps utilisés (passé composé, imparfait) font apparaître le récit que développe l’interrogé comme la remémoration d’actions passées qu’il aurait réalisées, l’homme répondant aux questions qu’on lui pose.

L’histoire du Mauvais œil semble donc composée de deux niveaux diégétiques.

Selon cette hypothèse, le premier niveau serait constitué par l’interrogatoire qui se conjugue au présent et met en scène un homme soumis à la question par plusieurs interrogateurs, auxquels renvoie par exemple le « – […] Riez, messieurs, ne vous gênez surtout pas ! […] » de la page 64. Néanmoins, si, comme nous l’avons avancé, celui qui rapporte son histoire sous la contrainte est visible dans l’espace des photographies, l’existence des interrogateurs se manifeste uniquement dans le texte, grâce au changement de typographie et aux divers déictiques qui ponctuent le dialogue, l’ensemble de ces personnages demeurant anonyme tout au long du récit. De plus, le lieu de l’interrogatoire reste en hors-champ, le texte même n’y faisant que de très rares allusions. Ainsi, sommé de répondre à une question insistante sur le titre d’un livre, l’homme fait subitement exister l’endroit où il est interrogé page 19 : « – « Un sourire assassin ». Tenez, il est là, je le vois, sous vos papiers, étiqueté comme le reste. »

Enfin, la primauté de ce niveau diégétique paraît confirmée dans le texte de la page 22. En effet, l’évocation de son quotidien dans un entresol où il se cachait pour une raison inconnue s’étirant depuis la page 17 et se tarissant faute d’événements, l’un des interrogateurs, le questionnant sur la dégradation de ce statu quo, réenclenche le récit du protagoniste qui l’approuve : « – C’est ce jour là que je m’en suis allé, oui. C’est la première de mes erreurs, la plus grave. Si je n’étais pas sorti ce soir là, nous ne serions pas ici maintenant ». Postulant un hic et nunc de l’interrogatoire invisible, le texte de cette partie dialogique renvoie donc clairement la relation des événements laborieusement reconstitués au fur et à mesure de l’échange à un « là-bas et avant », à un « quelque part, cela a été ». Dans ce premier niveau de l’histoire du Mauvais œil est donc enchâssé un récit méta-diégétique dont les événements – s’ils ont été vécus par l’interrogé seul, celui-ci faisant la liaison entre les deux ensembles de l’univers diégétique – sont rapportés par la totalité des locuteurs, les interrogateurs semblant en savoir eux-mêmes très long puisque, comme ici, ils orientent souvent le récit de l’individu par leurs questions, allant jusqu’à le compléter parfois.

Quant aux photographies, illustrant les événements du récit second ainsi que dans les pages 64 et 65, elles sont comprises par le lecteur comme renvoyant à la méta-diégèse, se conformant au fameux noème énoncé par Barthes dans La chambre claire (Barthes, 1980, p. 120-121). Encore plus, elles ne se contentent pas d’illustrer ce récit enchâssé mais donnent aux lecteurs des éléments sur celui-ci que le texte ne dispose pas – ainsi de l’architecture d’Abraxas –, selon le mouvement de balancier qu’implique la fonction de relais telle que nous l’avons énoncée. Néanmoins, si la distinction de ceux qui profèrent le texte comme le changement de locuteurs sont bien marqués, le statut de la photographie est plus ambigu.

Ainsi, le corps du personnage étant inclus dans l’espace de la représentation iconique, les photographies accompagnant le texte pourraient être perçues par le lecteur, non comme le souvenir ou la réminiscence de ses actions par l’homme soumis au feu roulant des questions – à moins d’un dédoublement –, mais plutôt comme une image mentale, celles que les interrogateurs sont susceptibles de recomposer à partir des réponses qu’il leur donne. Or, cette compréhension tacite du rôle de la photographie qu’affirme par exemple la fonction assignée aux images de la double-page 64 et 65 est mise à mal dans le récit à plusieurs reprises, la première des contestations de son statut intervenant aux pages 26 et 27.

Placée sur la fausse page, la première partie du dialogue attribuée au protagoniste du récit méta-diégétique décrit l’aspect d’un personnage féminin nommée Leïla chez laquelle il s’est réfugié après s’être enfui de l’entresol à cause d’événements anodins mal interprétés, cette séquence s’enchaînant logiquement dans l’espace du livre à celle du réduit. A cette description, la phrase de dialogue qui succède, prononcée par un des interrogateurs, oppose une fin de non-recevoir en soulignant son inutilité : « – Pas de description ! Nous avons des yeux. Dites-nous plutôt de quoi vous avez parlé. » Or, à la page 27, deux photographies représentant une femme coïncide en tous points avec le portrait « parlé » qui lui fait face. Bien sûr, le lecteur peut imaginer que les hommes harcelant le protagoniste principal possèdent des clichés de Leïla, comme ils semblent avoir certains objets du récit enchâssé devant les yeux, ainsi du livre étiqueté. Mais alors, la notion d’images mentales que supportait jusqu’à présent le montage des photographies se voit donc contestée par cette évocation fugitive d’images plus consistantes visualisées dans l’invisible espace de l’interrogatoire, le lecteur pouvant en outre s’interroger sur la correspondance de celles-ci avec les photographies qu’il contemple.

A ce premier signe de l’ambivalence du statut accordé aux images qui structurent le récit – représentation mentale issue de l’évocation du second niveau diégétique ou photographies à la valeur probatoire prises par quelque détective pour le compte des interrogateurs ? –, la page 35 semble apporter un élément de réponse.

De la page 27 à la page 35, l’échange verbal, appuyé par les photographies, reconstruit le départ du personnage de l’appartement de Leïla à cause d’un étrange épisode, l’apparition soudaine d’une dactylo qui ne semble pas le voir, alors même qu’elle demeure un long moment dans ce refuge. Il relate ensuite la rencontre fortuite d’un homme dans un tunnel que suit la décision de prendre le train, ce que la première photographie de la page 35 est chargée de représenter. Dans la case de texte qui lui succède, la première phrase est celle d’un des interrogateurs qui, évoquant la suite des événements, est aussitôt contredit par l’interrogé : « – Non, il y a d’abord eu l’homme aux bougies. Tenez, le voilà justement ! ». Et, comme de juste, la photographie consécutive à cette reprise en main du récit par son acteur principal montre un nouveau personnage s’encadrant dans la porte du wagon. A l’évocation d’un protagoniste inédit du récit enchâssé par les mots prononcés dans le premier niveau diégétique concorde ici son entrée dans l’espace de la photographie. Encore plus, celle-ci est explicitement énoncée comme étant vue par l’ensemble des locuteurs du récit premier, au moment précis où le lecteur la découvre. Ainsi, la succession des images qu’il perçoit paraît ici correspondre à celle que visualiseraient les différents personnages dans l’espace-temps de l’interrogatoire, le soupçon d’une projection insinué dans l’esprit du lecteur conférant une

matérialité paradoxale à ce lieu invisible que les images persistent à occulter pour focaliser leur représentation sur la méta-diégèse.

Cependant, la rupture produite par cette première métalepse – puisqu’il faut bien la nommer – n’advient qu’entre deux niveaux diégétiques dont l’un reste inconsistant. Par ailleurs, elle est atténuée dans les pages suivantes qui réaffirment, de la page 36 à la page 46, l’unité du texte et de la photographie dans la méta-diégèse.

A ce point du récit et jusqu’à la page 49, un nouveau procédé subvertissant la fiction apparaît, la disjonction très nette entre ce que dit le texte et ce que montrent les photographies, opérée pour la première fois dans ces pages, perturbant sa cohérence. Succédant à l’épisode du train, le récit relate la rencontre avec un prêtre qui dirige le personnage vers un village où se trouve une auberge, dans laquelle sont réunis, outre le tenancier et une serveuse, deux autres personnages, bientôt rejoints par l’homme aux bougies. La case de texte de la page 46 étant toute entière dévolue à la parole du protagoniste principal, celui-ci s’interroge à ce point du dialogue sur l’identité du cafetier, qu’il pense avoir croisé auparavant sans pouvoir l’identifier. De la page 46 à la page 49, l’échange va donc se concentrer sur cette question, alors même que la séquence photographique parallèle représente le personnage se laissant conduire par la serveuse dans une zone suburbaine. A la page 49 cependant, l’un des interrogateurs pointe cette divergence, réaffirmant du même coup l’appartenance des photographies au premier niveau diégétique et réenclenchant par une question la coïncidence du récit textuel et de celui que rapportent les photographies : « – […] Maintenant, avec toutes ces bêtises, nous avons perdu le fil. Que vous avait-elle dit celle-là ? ». C’est donc au texte des inquisiteurs qu’il revient ici de rendre sa cohérence à la fiction, cette primauté de l’un sur l’autre des éléments du récit étant immédiatement battue en brèche par la séquence suivante.

Celle-ci, qui s’étend de la page 50 à la page 58, est presque « muette ». Elle condense visuellement les événements d’une relation amoureuse entre le personnage principal et la serveuse, comme si les mots étaient un langage impuissant à rendre la croissance et l’érosion d’un tel sentiment, bientôt anéanti. Encore une fois, les photographies, si elles sont visibles au lecteur, le sont également par les locuteurs du premier niveau diégétique, comme l’atteste la phrase ouvrant le bloc de texte qui clôture cet épisode : « – Voilà, cette fois, vous l’avez eue, votre roulotte ! […] » Cependant, contrairement à la page 35 où la signification du texte se performait dans celle de la photographie, la phrase qui clôt cette séquence mutique insinue que les images, moins qu’à la succession d’instantanés projetée sur un écran dans l’espace de l’interrogatoire par exemple, correspondent aux souvenirs de l’interrogé, comme si, de quelque façon, les interrogateurs avaient physiquement accès aux recoins les plus profonds et les plus intimes de sa mémoire.

A cette incertitude toujours plus grande ressentie par le lecteur quant au statut de la photographie par rapport aux deux niveaux diégétiques, le texte de la page 63 (fig. 3) vient brutalement lui révéler sa fonction structurelle dans le récit qu’il est en train de lire.

Fig. 3

Des pages 60 à 63, les photographies retranscrivent en effet le retour du personnage à Abraxas, sa rencontre avec Leïla et un échange de lettre. Le texte complète ce montage, en enchaînant cette séquence au déroulement des événements que le lecteur vient de lire et en donnant des détails sur le récit méta-diégétique que mettent en scène les images. Cependant, la dernière phrase prononcée par un des interrogateurs à la page 63 rompt définitivement cette unité du texte et de la photographie dans la diégèse : « – Suffit ! A la dernière image, elle rit. Pourquoi ? ». Or, sur la dernière image que peut voir le lecteur, le personnage de Leïla est précisément photographié riant. Il y a donc une irruption de l’univers diégétique dans celui du lecteur et inversement. Cette seconde métalepse, beaucoup plus violente et littérale que la précédente, contrevient puissamment à la cohérence de la fiction développée depuis le début du roman-photo. Révélant au lecteur la photographie comme pur élément du récit qu’il est en train de lire, elle affirme de ce fait son support matériel – le livre qu’il tient entre ses mains – et le ramène à son propre espace-temps. Par contrecoup, la vraisemblance de la mimésis développée depuis la première page, déjà plusieurs fois mise à mal, s’en trouve définitivement ébranlée. Encore plus, cette révélation coïncide avec une phase du récit où, tout à la fois, le texte se disloque – l’homme ne répondant plus aux questions qui lui sont posées –, la disjonction entre ce que rapporte le texte et ce que représente la photographie devient constante quand, enfin, les ruptures provoquées par l’usage de la métalepse deviennent plus fréquentes et plus profondes.

De la page 65 à la page 71, l’homme va ainsi s’enfermer dans un monologue où il relate sa poursuite dans la ville d’Abraxas par les personnages qu’il avait rencontrés, ce que montrent les photographies, en totale contradiction avec les assertions des interrogateurs qui égrènent les circonstances de leur mort. La troisième métalepse intervient dans le texte de la page 72 (Fig. 4), où il est demandé à l’homme de produire son « numéro d’ISBN », réaffirmant la matérialité du support du récit que le lecteur est en train de lire.

Fig. 4 et 5

Advenant encore une fois par le texte, cette rupture correspond à une photographie montrant un homme de dos, celui, vieilli, que le lecteur voit déambuler depuis le début du livre, comme il l’a découvert à la page 69. Face à lui, le narrataire peut voir un écran sur lequel est projetée une photographie de l’ensemble de ses poursuivants, à l’exception de Leïla. Procédant d’une double exposition, cette image, insérée dans l’espace de la représentation, confère aux individus dont les visages sont lourdement maquillés une consistance spectrale, ceux-ci laissant apparaître le décor d’un amphithéâtre. La mise en abyme ainsi produite redouble donc la dislocation de la fiction à laquelle avait participé la multiplication des métalepses textuelles, auxquelles s’était ajoutée la disjonction des éléments structurels du récit. En effet, matérialisant soudain un niveau diégétique premier enfin supporté par l’image, cette représentation littérale du « souvenir-écran » dévoile rétrospectivement les photographies illustrant le récit méta-diégétique comme les images de la projection fantasmatique d’un souvenir d’angoisse. Montrant un lieu dédié au spectacle, vide et délabré, qu’occupe seul le protagoniste principal du récit enchâssé devenu sénile, elle contribue en outre à déchoir le premier niveau diégétique soutenu par le texte de ses prétentions à une quelconque existence, les inquisiteurs invisibles comme le lieu de l’interrogatoire incartable se résorbant finalement dans l’hallucination d’un homme atteint de psychose.

Ainsi, la quatrième et dernière métalepse énoncée par le texte des inquisiteurs à la page 74 (« – Qu’appelez-vous une métalepse ? ») achève de dévoiler au lecteur, sitôt le procédé révélé, l’invraisemblance de la fiction à la cohérence de laquelle avaient d’abord concouru le texte et la photographie (fig. 5). Cette finale apocalypse devrait donc mettre un terme à l’histoire. Pourtant, elle coïncide avec le paroxysme de la crise rapportée par le personnage. Ignorant le déchirement qu’opère cette question, il s’enferre dans la description de son cauchemar sur lequel se clôt le livre à la page 76 (fig. 6), mais non le récit.

Fig. 6

En effet, cet ultime feuillet est composé en miroir au premier (fig. 1). Les photographies par exemple, si elles sont construites de façon identique, représentent deux lieux distincts, la salle de spectacle se substituant à celle du café. De même, le personnage adopte une posture similaire mais apparaît vieilli sur la dernière image. Par ailleurs, les textes présentent des effets analogues de réflexions et d’inversions. Si tous deux évoquent le thème de la parole, leur typographie est différente, quand la structure de chacun et le sens qui en découle est contraire. Le premier, utilisant un impératif à la deuxième personne du pluriel, transcrit l’ordre donné à un interlocuteur (l’homme interrogé) de parler. La locution adverbiale « Pour la dernière fois », introduisant le lecteur dans le récit in médias res, indique que celui-ci était jusque-là resté muet. Au contraire, le texte de la page 76 est un récit à la première personne, celui du protagoniste principal qui rapporte un événement selon lequel, acculé par ses poursuivants, il leur crie qu’ils ne parviendront pas à le faire taire. Ceci est donc l’exact inverse de la situation décrite dans le texte d’ouverture. Ainsi, ces phénomènes de réflexions, encore accentués par l’identité de la position respective de l’image et du texte quand la situation du bloc qu’ils forment est inversée dans l’espace de la page, définissent une structure spiralée, transcrivant parfaitement le caractère psychotique du récit.

La métalepse spéculaire

Tel que nous l’avons décrit, Le mauvais œil repose donc sur un paradoxe, l’usage réitéré de la métalepse renforçant la cohérence de la fiction mise en œuvre par Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart au lieu de la détruire. En effet ce roman-photo, s’appuyant sur les caractéristiques hétérogènes des éléments qui concourent à sa structure, met en scène l’histoire d’un homme qui, contrairement au lecteur, ne repère plus la rupture que produit la

métalepse quand celle-ci survient dans le récit. Son incapacité ou son refus de comprendre le dévoilement qu’elle induit de la frontière tacite dressée entre deux ensembles distincts – gage de la croyance du lecteur dans l’illusion mimétique de la représentation – explique en outre la gradation qui s’effectue au long du roman-photo quant à l’invraisemblance qu’elle engendre. Subvertissant d’abord la séparation entre deux niveaux aux temporalités et aux espaces dissemblables mais imbriqués, elle transgresse ensuite la limite autrement sacrée qui distingue l’univers diégétique du monde où le lecteur évolue, jusqu’à opérer finalement sa performation, rendue nécessaire par l’indifférence manifeste du personnage à son encontre. Ainsi, le protagoniste principal apparaît perdu dans sa propre fiction, désorienté par l’histoire qu’il ne cesse de se raconter, et dont, certainement, il est à la fois l’hydre inquisitrice et la victime solitaire. Le mauvais œil est donc l’histoire d’une psychose dont l’égarement du personnage dans son fantasme est souligné par sa structure : le récit.

Pourtant, si les deux auteurs parviennent à étouffer par ce retournement structurel la contestation subversive en germe dans ce procédé, son irruption répétée jusqu’à l’absurde dans le cours de l’histoire n’est pas sans incidence sur la pratique de lecture engendrée par ce roman-photo et, de manière plus diffuse, sur les sentiments qu’il provoque chez celui qui le lit. A cet égard, il n’est pas anodin que cet ouvrage ait été le moins bien reçu des récits photographiques réalisés par le duo dans les années 1980 (Baetens et Flamend, 1987, pp. 28-31 ; Amelunxen, 1988, p. 87 ; Baetens, 1993, pp. 110-112), mettant un terme à la publication de romans-photos aux éditions de Minuit.

En effet, l’histoire du mauvais œil semble tenir toute entière à la mise en exergue de cette évidence qu’un personnage de fiction, nécessairement ignorant de notre univers, se distingue du lecteur qui doit au contraire suspendre volontairement son incrédulité pour faire exister ce monde de papier. Et l’avènement de cette évidence tient précisément à la disjonction croissante qui s’opère grâce à l’usage de la métalepse entre l’aveuglement toujours plus complet du personnage principal et, à rebours, le decillement graduel du narrataire. Ce roman-photo n’a donc de cesse de mettre le lecteur à distance, jusqu’à la rupture totale du contrat qui lie toute fiction à celui qui l’appréhende.

De cette distanciation du lecteur provoquée par les auteurs, on peut penser à juste titre trouver des marques dans leurs romans-photos antérieurs (Peeters et Plissart, 1983 et1985), ne serait-ce que dans l’esthétique des photographies réalisées par Marie-Françoise Plissart. La photographe joue en effet des caractéristiques spécifiques à son moyen d’expression. Travaillant les effets de profondeur de champ couplés à ceux de la lumière naturelle sur les matières, choisissant une pellicule au grain très fin et portant une attention particulière à la qualité des tirages en noir et blanc, elle exacerbe continuellement la matérialité des surfaces. Ces traits formels, renforcés par le choix d’un papier satiné pour l’impression, sont par exemple mis en œuvre dans Droit de regards à un point tel que Luc Delisse intitulera « Eloge de la netteté » la note de lecture qu’il consacrera à cet ouvrage (Delisse, 1985).

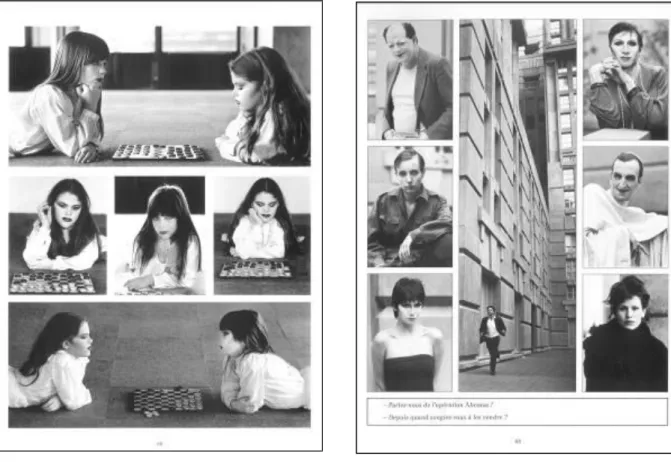

Renforçant cette idée d’une mise à distance du lecteur souhaitée par les auteurs, le thème du masque est développé dans ce même ouvrage, dont les pages 67 à 81 sont occupées par une séquence dans laquelle deux petites filles rejouent des scènes tirées d’épisodes précédents (fig. 7). Elles sont toutes deux grimées, le lourd maquillage accentuant les éléments et la forme de leur visage. Celui-ci les donne ainsi à voir comme des actrices dont les poses redoublent, dans une sorte de pastiche, le caractère artificiel, fictionnel, voire onirique des séquences précédentes. On retrouve également ce thème dans Le mauvais œil, les individus rencontrés par le protagoniste principal étant fortement maquillés à partir de la page 65, ce maquillage leur conférant l’aspect de masques tragiques et inquiétants (fig. 8). Dans ce

roman-photo, la transformation des personnages en acteurs permet ainsi de renforcer l’aspect psychotique du récit que le lecteur est en train de lire.

Fig. 7 et 8

De cette manière, la désincarnation des personnages à laquelle contribue le redoublement de la face par le maquillage souligne la mise en scène dont ces histoires sont le fruit. Dans l’un et l’autre des cas que nous avons évoqués, le masque supporte deux fonctions, presque antithétiques : se donnant à voir de prime abord comme une surface, un écran, il sert conjointement au dévoilement des mécanismes de ces récits en soulignant leur caractère fictionnel. Il est donc également le support, pour le lecteur, d’une distance.

D’une façon un peu différente, les structures giratoires ou spiralées qui animent l’ensemble de ces romans-photos, de même que leur construction labyrinthique, manifestent au lecteur la nature foncièrement illusoire de la narration qu’élaborent Peeters et Plissart à travers leurs ouvrages.

Fugues présente par exemple des effets de boucle qui illustrent le thème central de la filature, alors même que l’histoire semble se clore sur un dénouement clair et définitif, se soldant par la mort de ses trois protagonistes principaux. Ce roman-photo d’espionnage met en scène trois individus appartenant à une mystérieuse organisation infiltrée par un traître. Construit sur le triangle, s’ajoutent au jeu sur le trois d’insistants phénomènes de retour que la structure musicale à laquelle se réfère le titre annonçait dès les marges du livre. Ainsi, cette fiction est racontée de trois points de vue différents, qui fondent la partition du récit en trois sections dédiées chacune à l’un des personnages. Néanmoins, ces points de vue sont interdépendants, ce dont la filature d’un des protagonistes dénommé Bertrand Zoldi par l’un des deux autres personnages – le détective Didier Marchant – est exemplaire.

Intervenant dans une partie commune aux trois récits, elle est d’abord montrée du point de vue du détective aux pages 37 et 38. Comme l’indique le cadrage et la composition

des photographies mettant au premier plan Marchant et à l’arrière-plan le suivi, le détective ne connaît pas encore l’identité de son commanditaire, qui n’est autre que Zoldi ainsi qu’il l’apprendra du troisième personnage quelques pages plus loin. On retrouve cette scène aux pages 69 et 70, du point de vue du protagoniste féminin nommé Chantal Clébert. Dans les photographies, Clébert est prise de dos au premier plan, Marchant et Zoldi se succédant vers l’arrière-plan. Enfin, les pages 99 et 100 présentent cette scène du point de vue de Zoldi. Cadré de face, au premier plan, il est suivi de Marchant que l’on distingue au loin, l’une des photographies de cette séquence incluant également la silhouette du personnage féminin.

Si le récit s’achève par la mort du trio, la filature à laquelle se livrent les personnages, se poursuivant l’un l’autre, appelle ainsi des relectures, des retours en arrière, ce que traduit également le choix du nom des protagonistes. En effet, l’enchaînement des premières et

dernières syllabes de leur patronyme forme une boucle

(didiermarchantalclébertrandzoldidier...). Cette structure des noms semble donc relier les personnages dans une poursuite qui n’a d’issue que leur mort. Cependant, à la fin du roman-photo, ni l’organisation, ni le traître qui la condamne ne sont connus du lecteur. De la même façon, le symbole de l’organisation, la valise et son contenu qui, tel le thème de la fugue, passe de mains en mains, reste aussi mystérieuse qu’au début du récit. La poursuite de ces trois personnages, échafaudant des plans dont le narrataire ne sait réellement ni pour qui, ni pour quoi, paraît donc graviter autour d’un centre absent. La chute ne fait que renvoyer le lecteur au début du récit, à la recherche de détails qui lui auraient échappé. Ainsi, et bien que Jean Ricardou affirme dans sa note de lecture consacrée à l’ouvrage qu’il existe une clé (Ricardou, 1983), il semble que Fugues se résolve dans la mise en place de cette giration, piège à lecteur cherchant la solution à une énigme qui n’existe pas. L’apparition subreptice des deux auteurs et de la co-scénariste – Joëlle Meerstx – dans l’espace des photographies, comme un clin d’œil à Hitchcock, nous paraît confirmer cette idée.

De manière plus évidente, Droit de regards se fonde sur une structure dynamique, enjoignant de nouvelles lectures. En effet, cet ouvrage s’ouvre et se clôture sur une scène d’amour saphique dont les éléments (lieux, personnages, couleurs de vêtements, disposition des photographies) ont néanmoins été inversés. Par ailleurs, ce roman-photo muet présente des procédés d’inclusions et d’emboîtements des séquences dans lesquels le statut de la photographie se donne à voir tour à tour comme élément structurel du récit et comme représentation incluse dans celui-ci.

Ainsi, la première partie de la fiction occupe les pages 1 à 17 et s’achève sur un strip composé de deux images. Celle de gauche montre une femme, l’appareil vissé à l’œil, prenant une photographie, celle de droite en montre une autre, chutant aux bas des marches d’un escalier. Cette dernière image va se trouver encadrée et comprise dans la photographie qui occupe la page suivante, point de départ de la seconde partie du récit. Celle-ci s’achève page 25 sur une case représentant la photographe observant une image encadrée, dans l’espace de laquelle se trouve la femme qu’elle était en train de poursuivre dans les cases précédentes, celle-là même qui avait chuté. Cette photographie encadrée, observée, se retrouve sur la page suivante, devenue le temps du feuillettement une case du récit que la séquence qui suit va animer. A la page 38, elle recouvre son statut de représentation, étant incluse dans la première case disposée sur le support paginal. Cependant, la femme qui se trouvait dans l’espace de l’image encadrée page 25 et que la photographe poursuivait en a disparu. De même, la position du couple qu’elle regardait s’est inversée. Ce qui s’est passé dans l’espace de la représentation durant la séquence des pages 25 à 38 a donc modifié le cours de l’histoire qui s’était développée des pages 18 à 25 et qui semble reprendre page 38. Ainsi, les métalepses visuelles entre plusieurs niveaux diégétiques permises par l’alternance du statut de la photographie appellent, avec le sentiment d’étrangeté qu’elles induisent, un feuillettement

continuel, comme la structure spiralée de l’ensemble ramène inlassablement le lecteur au labyrinthe hypnotique du récit déployé dans ce livre.

Présidant également à la construction du Mauvais œil, ces structures giratoires, comme les métalepses produites par le phénomène d’inclusions paradoxales que nous venons d’analyser, nous apparaissent très proches des artifices de la modernité littéraire, expliquant en partie les raisons qui ont motivé les éditions de Minuit, berceau du Nouveau Roman, à en publier quelques-uns. Par ailleurs, on remarque qu’elles reposent dans les romans-photos qui nous occupent sur la subversion de la séquence photographique par la série. A la première, qui devrait produire un récit par l’enchaînement d’une image à l’autre en manifestant le déroulement chronologique du temps, Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart opposent en effet la seconde qui procède à l’inverse par rimes visuelles, enlisant ainsi la continuité de la narration. De ce fait, leurs romans-photos présentent tous, de quelque façon, une tension plus ou moins exacerbée entre linéarité et circularité du récit, qui provoque chez le lecteur une attention accrue à sa matière, aux photographies en particulier.

La mise en œuvre de tels procédés par les deux auteurs et la logique qui préside à leur usage impliquent ainsi deux idées intersectées.

D’une part, en exacerbant l’importance du photographique comme élément structurel de leurs romans-photos, Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart s’opposent à la majorité des productions qui émargent à cette forme, des drames sentimentaux de Nous deux aux parodies de Gébé et Léandri. Cette volonté se manifeste par exemple dans l’homogénéisation des différentes phases d’élaboration de leurs récits, qui diverge très nettement de la sectorisation des tâches ayant cours dans la réalisation d’un roman-photo traditionnel. Dans ce dernier, la prise de vue est en effet soumise au scénario textuel qui lui préexiste. Le rôle de la photographie dans le récit final se voit ainsi réduit à une fonction de support visuel, dont les caractéristiques formelles redondantes permettent l’identification de la lectrice aux pérégrinations amoureuses de l’héroïne. Le roman-photo traditionnel possède ainsi une indéniable fonction cathartique, reposant sur l’illusion référentielle qu’il met en œuvre grâce à la disposition de codes immuables, à l’inverse des récits de Benoît Peeters et de Marie-Françoise Plissart. En effet, les deux auteurs vont chercher à travers l’ensemble de leurs romans-photos à concilier désirs narratifs et envies photographiques, instaurant une plus grande dialectique entre l’écriture du scénario, la phase de repérages et de casting, celle des prises de vue et le montage sur la page. Les éléments dont ils disposent dans la réalité peuvent ainsi modifier le scénario initial, le physique de l’acteur Robert Courtois jouant le personnage de Zoldi ayant par exemple considérablement influé sur la tonalité de Fugues, qui joue sur les codes du roman d’espionnage et du roman à énigme. De même, la séquence des deux petites filles dans Droit de regards n’a pu être réalisée que parce que celles auxquelles elle se référait étaient déjà tournées et montées. Encore plus, les éléments de prévision que comporte le scénario sont considérés par les auteurs comme une manière de faire advenir une transgression de ce cadre par les acteurs pour faire surgir l’impensé, la prise de vue photographique possédant elle-même une part d’impondérables, si minimale soit-elle. Peeters et Plissart cherchent donc constamment à se garder de toute prévalence du texte sur la photographie, celui-ci ayant tendance à restreindre la polysémie des images et à en orienter le sens. Tâchant sans cesse de remettre la photographie aux commandes du récit, ils désirent ainsi en libérer les potentialités narratives.

S’emparant du roman-photo à une époque – le début des années 1980 – où sa version traditionnelle est encore très pratiquée et très lue, les deux auteurs manifestent donc leur volonté de renouveler cette forme particulière de narration, ainsi que l’indique le choix du terme « roman-photo » pour qualifier leurs ouvrages comme sa mention jusqu’en couverture de leurs livres. Contestant la notion de genre mineur dans laquelle il se voit confiné, ils tentent

à travers leurs récits d’en démontrer les possibles fictionnels, au-delà des codes qu’imposerait l’appartenance de ce type spécifique de narration à telle catégorie de la paralittérature. Cette revendication subversive est perceptible à plusieurs niveaux, du choix des éditions de Minuit – éditeur reconnu par l’intelligentsia et la critique littéraire – à la transgression de certains tabous propres au roman-photo traditionnel, ainsi des scènes d’amour lesbiennes placées dès l’ouverture de Droit de regards.

Par ailleurs, ce désir de réinvestir le roman-photo en portant une attention particulière à ses spécificités aboutit dans les ouvrages des deux auteurs aux phénomènes de répétition et de miroir que nous avons analysés. Faisant inlassablement retour au corps du livre, ils permettent en effet d’enliser le récit et de rendre sensible l’acte de sa préhension au narrataire, provoquant une conscience aigüe de sa matérialité. Peeters et Plissart créant des œuvres ouvertes, leurs romans-photos – au centre desquels le lecteur se voit assigner une fonction auctoriale – appellent donc une pratique de lecture engagée, ludique et excitante.

A l’aune de ces quelques réflexions, il ne nous apparaîtra donc pas anodin que Le mauvais œil ait été décrit par ses auteurs au détour d’un entretien comme une « perversion » (Amelunxen, 1988, p. 87). En effet, si Droit de regards présentait un aspect subversif à l’égard du roman-photo traditionnel dans l’exposition de scènes d’amour saphiques très explicites ainsi que dans l’absence de texte dans l’objet final, Le mauvais œil possède quant à lui une « dimension de mise en abyme du genre » qui, pointant certains déterminants structurels propres au roman-photo, est autrement transgressive.

Ainsi, la question de l’écrasement sémantique de l’image par le discours est-elle soulevée à différents niveaux du récit. Dans l’histoire elle-même, le texte des interrogateurs y fait plusieurs fois allusions. Le refus d’une description énoncé par les inquisiteurs à la page 26 est ainsi tout à fait exemplaire de cette réflexion. En effet, le lecteur ne peut s’empêcher de relever la pertinence de cette remarque appartenant au premier niveau diégétique quant aux fonctions respectives de la photographie et du texte dans le récit qu’il est en train de lire. Une description textuelle redoublant la partie iconique deviendrait ainsi redondante, puisque la photographie, plus que toute autre image, possède des caractéristiques qui, transcrivant parfaitement l’aspect extérieur des choses à l’exception de la couleur, supplée en la rendant obsolète la plus complète ekphrasis. Au niveau de la structure globale du récit, la progressive disjonction entre la signification du texte et des photographies est d’abord battue en brèche par le texte à la page 49. Cette reprise en main du récit par le scriptural, semblant imposer la prévalence d’un de ses éléments sur l’autre, est cependant immédiatement suivie d’une séquence où les photographies suffisent à traduire l’histoire d’amour liant le personnage à la serveuse, réaffirmant de ce fait l’hétérogénéité de ce qu’ils peuvent signifier, celle-ci reposant sur leur disparité constitutive. S’accroissant par la suite, la divergence entre écrit et photographique exacerbe ainsi, à rebours de la fonction d’ancrage, la fonction de relais – soit l’équivalence structurelle du texte et de la photographie dans l’histoire –, le lecteur n’ayant de cesse d’effectuer des va-et-vient entre ces deux éléments, dont l’écart toujours plus grand favorise la multiplication des hypothèses qu’il peut émettre pour suturer cette schize. Néanmoins, et comme le remarque à juste titre Benoît Peeters dans ce même entretien, le texte est beaucoup plus nécessaire au « roman » que la photographie dans cet ouvrage (Amelunxen, 1988, p. 96). Sans lui, les images recouvreraient une autonomie contraire à toute diégèse. Cette primauté du texte dans la mise en œuvre de la narration est ainsi confirmée en dernière instance par l’usage des métalepses, auxquelles il revient au final de rendre sa cohérence au récit en orientant la signification psychotique de celui-ci.

Par ailleurs, les effets de fixité et de théâtralité des acteurs, très prégnants dans le roman-photo traditionnel, sont ici mis en scène par l’utilisation du maquillage, développant le thème du masque tragique que nous avons évoqué (fig. 8). Plus encore, les notions qu’ils recouvrent semblent travailler souterrainement l’histoire elle-même dont le titre, comme l’a très justement remarqué Amelunxen dans l’entretien cité (Amelunxen, 1988, p. 95), contient une référence au fascinum tel que l’a défini Lacan dans son séminaire. Selon cette définition, « le mauvais œil » se traduit par la suspension du mouvement, le sujet – immobilisé par la seule force du regard – cessant littéralement de vivre. Or, l’histoire de ce roman-photo ne pourrait-elle justement se résumer à celle d’un homme fasciné par ses propres projections fantasmatiques, médusé par la puissance de ses images mentales qui, infiniment ressassées, l’empêcheraient de vivre en figeant le mouvement de sa pensée ?

Ainsi, l’histoire du mauvais œil semble mettre en abyme un paradoxe intrinsèque au roman-photo qui transforme, si l’on suit la distinction proposée par Lessing dans le Laocoon (Lessing [1766], 1990), un art de l’espace en art du temps par le truchement de la séquence. Celle-ci, procédant de la recomposition chronologique et linéaire des différentes phases d’une action par la photographie, paraît signer dès l’abord une artificialité de la représentation propre à ce type de récit, artificialité que nous pouvons ressentir à sa lecture. L’incrédulité face à un tel syntagme semble d’ailleurs coïncider avec les premières séquences photographiques de Marey et de Muybridge publiées dans les journaux de vulgarisation scientifique dès les années 1880, dont la représentation d’un mouvement analysé en différentes poses et recomposé dans l’espace de la planche – celle de la marche de l’homme en particulier – fut jugée à l’époque non seulement disgracieuse mais surtout impossible. Les figures du corps disposées en séquences, perçues comme autant de stases dont la discontinuité était moins résolue qu’exacerbée par la juxtaposition d’instantanés séparés par de très courts intervalles temporels, affirmaient en effet la suspension du geste et le déséquilibre du corps beaucoup plus que la continuité d’un mouvement. En jouant sur les limites de la perception humaine, le cinéma restituera à leur suite la sensation d’un « déroulé », comblant l’écart entre notre conception du « réel » et celle qu’en donne la succession d’instantanés photographiques. A cet égard, il nous semble particulièrement révélateur qu’Alain Robbe-Grillet – écrivain dont Genette a maintes fois souligné l’appétence pour le procédé qui nous occupe (Genette, 1972, p. 245 et 2004) – ait choisi de légitimer la publication en 1981 du premier des quatre romans-photos parus aux éditions de Minuit (Lachman et Levine, 1981) en érigeant la capacité disruptive de la séquence à l’égard de l’illusion filmique contre l’utilisation idéologique faite par « la tradition [cinématographique] vériste » de l’effet de réel permis par le dispositif cinématographique, l’écrivain faisant du roman-photo un équivalent visuel de la théorie du « contrepoint orchestral » développée par Eisenstein dans son manifeste éponyme (Robbe-Grillet, 1981, p. II).

De ce fait, le roman-photo serait un type de récit qui exposerait, dans sa structure même, l’invraisemblance de la représentation fictionnelle que, précisément, la métalepse est chargée de pointer.

Ainsi, l’usage de la métalepse comme élément primordial de la structure globale du mauvais œil peut devenir le symbole de la dimension spéculaire qu’il met en œuvre quant aux déterminations effectives du roman-photo.

Cependant, jouant la perversion contre la subversion, il semble porter atteinte, non plus seulement au mépris affiché par les auteurs de Nous deux ou de Fluide glacial pour ce médium, mais également aux avancées des romans-photos antérieurs de Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart. Cet ouvrage nous paraît ainsi contenir une contestation autrement importante pour l’avenir du Nouveau Roman-photo, tel que ce mouvement de réinvestissement du genre mené dans les années 1980 par ces auteurs en particulier a pu être

nommé rétrospectivement (Baetens, 1993 et Peeters, 1996, p. 16). En effet, mettant en abyme les difficultés structurelles du genre, il semble par là-même révéler l’impossibilité de son renouvellement. L’aveu de cette impuissance nous apparaît d’ailleurs stigmatisée dans l’histoire même du Mauvais œil, supportée par un récit qui détruit en les révélant les artifices auxquels avaient recours les auteurs dans leurs ouvrages précédents pour transcender le genre. Ceux-ci permettaient en effet de pallier les défauts inhérents au roman-photo et de créer une histoire qui, suffisamment complexe et ouverte, ne cesser de se dérober. Fascinant le lecteur tout en le gardant à distance par l’usage de procédés le poussant à focaliser son attention sur la matière de leurs ouvrages, Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart l’autorisaient ainsi à investir leurs récits de son droit de regards, dont la multiplicité, les déployant, était un gage de leur modernité. Or, Le mauvais œil met précisément en scène un homme atteint de psychose dont l’un des symptômes manifesté dans ce roman-photo – le délire d’interprétation – semble tendre au narrataire le reflet déformé de la pratique de lecture que les auteurs se plaisaient pourtant à susciter chez lui. De la même façon, mais à un niveau plus restreint cependant, un élément de ce roman-photo paraît faire écho à ce dévoiement de leurs ouvrages antérieurs. Dans l’épisode du réduit qui précède la « première de [ses] erreurs », le personnage soumis à la question possède en effet un livre – Un Sourire assassin – dont les dernières pages ont été arrachées. Sa chute lui demeure ainsi éternellement inconnue, ce qui « agace » l’individu.

A cette hypothèse d’une impossibilité à renouveler le roman-photo énoncée dans Le mauvais œil par ses auteurs, la structure du livre qui lui succède, dernière de leur tentative photo-romanesque réalisée quatre ans plus tard et publiée en 1993, semble apporter une confirmation. Intitulé Aujourd’hui, il met en œuvre l’émancipation de la photographie par rapport au récit, comme il se voit déchu de la dénomination qui le revendiquait comme réinvestissement d’un genre mineur, le terme de « suite photographique » lui ayant été préféré. De ce fait, Le mauvais œil nous apparaît bel et bien comme une rupture dans l’œuvre commune de Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart, point de non-retour que vient signer in fine la métalepse révélée dans l’espace de sa représentation.

Laureline Meizel,

Bibliographie

- Edward LACHMAN et Elieba LEVINE, Chausse-trappes, Paris, Minuit, 1981. - Benoît PEETERS et Marie-Françoise PLISSART, Fugues, Paris, Minuit, 1983. -- Droit de Regards, Paris, Minuit, 1985.

--, Le Mauvais œil, Paris, Minuit, 1986. --, Aujourd’hui, Zelhem, Arboris, 1993.

- Hubertus von AMELUNXEN, « Construire l’instant (entretien avec Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart) », », in Revue des Sciences Humaines n°210 (Photolittérature), Université de Lille 3, 1988/2, p. 83-96.

- Jan BAETENS, Du roman-photo, Mannheim/Paris, coéditions Médusa-Médias/Les Impressions Nouvelles, 1993.

- Jan BAETENS et Jan FLAMEND, « Entretien avec Benoît Peeters et Marie-Françoise Plissart », in Á la recherche du roman-photo, Paris, Les Impressions Nouvelles, 1987, p. 13-39.

- Jan BAETENS et Ana GONZÁLEZ (sous la dir. de), Le roman-photo, Actes du colloque de Calaceite (21-28 août 1993), Amsterdam - Atlanta, Rodopi, 1996.

- Roland BARTHES, La chambre claire, Paris, Editions de l’Etoile, Gallimard, Le Seuil, 1980, collection « Cahiers du cinéma ».

--, « Rhétorique de l’image » (Communications, 1964), reproduit dans L’obvie et l’obtus, Essais critiques III, Paris, Seuil, 1982, collection « Points Essais », p. 25-42.

- Luc DELISSE, « Eloge de la netteté », in Impressions n°4, 13 mars 1985. - Gérard GENETTE, Figures III, Paris, Seuil, 1972.

--, Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, 1983. --, Métalepse, Paris, Seuil, 2004.

- Gotthold Ephraim LESSING, Laocoon, « Des frontières de la peinture et de la poésie » (1766), Paris, Hermann, 1990, collection « Savoir : sur l’art ».

- Benoît PEETERS, « Le roman-photo : un impossible renouveau ? », in Le roman-photo, Actes du colloque de Calaceite, op. cit., p. 15-23.

- Benoît PEETERS et Marie-Françoise PLISSART, A la recherche du roman-photo, op. cit. - Jean RICARDOU, « Nouvelles aventures du triangle », in Conséquences n°1, Paris, Les Impressions Nouvelles, automne 1983.

- Alain ROBBE-GRILLET, « Pour le roman-photo », in E. Lachman et E. Levine, Chausse-trappes, op. cit., p. I-V.