Amélia Belin, Kim Gladu et Aurélie Zygel-Basso

FIGURES DU LECTEUR :

Textes liminaires et images dans le Cabinet des fées (1785-1789)

L’éditeur du Cabinet des fées (1785-1789), Charles-Joseph de Mayer, témoigne dans les textes liminaires d’une conception de l’imagination au service d’une visée pédagogi-que, traduite par les contes merveilleux. Il se garde cependant bien de prendre en compte un autre régime d’imagination : celui des centaines de planches commandées à Clément-Pierre Marillier. On observe alors un certain dialogue entre les textes d’éditeur – représentatifs d’une doxa contemporaine – et les séries d’images, autant de situations typiques d’une galerie du romanesque et du merveilleux, permettant de reconnaître une culture visuelle marquée par la mise en scène des espaces d’enchantement.

RELIEF 4 (2), 2010 – ISSN: 1873-5045. P77-108 http://www.revue-relief.org

URN:NBN:NL:UI:10-1-101244

Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services © The author keeps the copyright of this article

Editore traditore ? Le rôle de l’imagination

Comme l’atteste le Dictionnaire de l’Académie française dans son édition de 1694, le XVIIe siècle considère volontiers l’imagination comme une

« fantaisie erronée et bizarre » ressortissant du monde de la « croyance ». Suivant la célèbre expression de Malebranche, elle serait même la « folle du logis », l’imagination représentant ainsi le principe par excellence des égarements de l’esprit humain, ou encore la maî-tresse de toutes les erreurs. Or, dans le passage du rationalisme classi-que à la philosophie des Lumières, c’est justement cette conception de l’imagination qui sera appelée à se transformer, alors que le XVIIIe siècle

cherchera à réhabiliter cette faculté longtemps dédaignée. Parmi tant d’exemples, la littérature pédagogique illustre à merveille cette trans-formation essentielle, comme le montre notamment le Télémaque de Fé-nelon, qui commence à circuler en 1698 et dont le succès exprime cette attitude nouvelle envers l’imagination, faculté désormais capable d’enchanter les cœurs pour mieux faire entendre une morale participant

de l’éducation de la jeunesse. C’est, au surplus, de ce même renverse-ment de valeurs, opéré en faveur de l’imagination au cours du siècle des Lumières que rend compte le recueil du Cabinet des fées (1785-1789) illus-tré par Clément-Pierre Marillier (1740-1808). Jacques-Henri Meister, en 1799, affirme que « l’imagination bien dirigée est le meilleur maître de philosophie, de morale et d’histoire que nous ait donné la nature » (101). De fait, les textes liminaires de l’anthologie suggèrent une vision de l’imagination féerique comme principe actif au service d’une visée pédagogique. Ce souci pédagogique, plus que jamais dans l'air du temps, se gardera bien, dans les avertissements ou préfaces qui nous occupent, de prendre en compte ni même de nommer un autre régime d’imagination : celui des centaines de planches commandées par les édi-teurs au dessinateur dijonnais. Nos collections, phénomènes culturels de patrimoine et de commerce, suivent une voie moyenne en réactivant discours et galeries de tableaux souvent convenus. On se demandera, alors, comment s’y articulent les rapports parfois tendus entre les textes d’éditeur – représentatifs d’une doxa contemporaine – et les séries d’images, autant de situations typiques d’une galerie du romanesque et du merveilleux.

À la fin du XVIIIe siècle, la conception de l’imagination semble

s’être considérablement modifiée, dans un processus d’assimilation aux autres facultés intellectuelles, qui trouvent alors leur source dans un principe commun, comme le rappelle Meister dans ses Lettres sur

l’imagination :

Il me paraît assez naturel de présumer […] que le principe de toutes nos fa-cultés intellectuelles est un, et que ce qu’on a longtemps appelé les différentes facultés de notre âme, ne sont que des modifications différentes, ou des mo-des d’agir différents du même principe. (5)

Autrement dit, les différentes facultés, bien loin de s’opposer entre elles, doivent être conçues comme des « modifications différentes » dérivant du « même principe », cette perspective généalogique héritée de l’empirisme invitant surtout à envisager l’unité de l’esprit humain. Aus-si ne conAus-sidère-t-on plus les différentes facultés comme indépendantes les unes des autres, mais comme marchant de concert, si bien que la rai-son, l’imagination ou la mémoire se rencontrent désormais dans un même foyer où se développe la vie intellectuelle et morale suivant diffé-rents « modes d’agir ». Annie Becq remarque ainsi qu’on est passé, du XVIIe au XVIIIe siècle, « d’une raison classique intellectualiste à une

rai-son vivante créatrice » (18). D’une part, en effet, la rairai-son, en s’inscrivant dans la même généalogie des facultés que l’imagination, acquiert elle-même une dimension créatrice et énergique importante, d’ailleurs favorable au développement d’idées comme celles d’originalité ou de génie, que requiert la nouvelle esthétique s’affirmant au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle ; d’autre part, cette

ré-conciliation des facultés infléchit à son tour l’idée d’imagination, qui ne sert plus seulement à orner, mais également à instruire. En ce sens, l’imagination ne brillera plus seulement dans les ouvrages de l’art, mais également dans les progrès de la science :

[C]’est peut-être dans cette même situation, que les hommes de génie ont conçu les beautés les plus originales de leurs ouvrages ; que le géomètre a trouvé la solution du problème qui l’avait embarrassé le plus longtemps ; le métaphysicien, le premier aperçu du plus ingénieux de ses systèmes ; un poète, le beau vers qui le fuyait ; un musicien, le plus expressif et le plus bril-lant de ses motifs ; l’homme d’état, la ressource décisive que toutes les lumiè-res de son expérience n’avaient pu découvrir encore à la pénible attention de ses calculs ; un général d’armée, ce coup d’œil vaste et rapide, qui fixe le sort d’une bataille, et garantit la victoire. (Meister, 21-22)

L’imagination préside donc désormais autant à l’invention artistique qu’au travail du géomètre ou à celui du stratège militaire, de sorte que la fonction purement ornementale qui lui était jusqu’alors impartie se trouve désinvestie au profit d’une fonction morale, particulièrement sensible dans les écrits pédagogiques. Surtout, les fictions romanesque et merveilleuse, emblèmes traditionnels d’une imagination exacerbée, apparaîtront désormais comme les plus à même d’instruire la jeunesse. C’est d’ailleurs de cette évolution que témoigne Mayer dans le Discours

sur l’origine des contes de fées : « On n’ignore pas que les contes des fées

facilitaient l’instruction avec d’autant plus de succès, que l’attention de l’élève, nécessairement légère dans un âge tendre, était fixée par le mer-veilleux des enchantements, et que le style simple et naïf de ces contes était plus à sa portée […] » (t. 37, 41). L’imagination sera donc désor-mais la faculté la plus propre à rendre de façon efficace « la morale la plus saine, et l’on peut dire la plus usuelle » (Mayer, t. 37, 9). D’ailleurs, cette inflexion particulière que prend l’imagination au XVIIIe siècle

elle-même et, de ce fait, le processus pédagogique. Ainsi se met en place une réflexion sur l’éducation, qui permet de considérer l’enfance comme une étape particulière du développement cognitif. En effet, comme le rappelle Jean-Pierre Collinet, « [o]n commençait seulement alors à prendre l’enfance au sérieux, comme un âge à la portée duquel il fallait que se missent les adultes s’ils voulaient le bien comprendre » (192). Dès lors, l’imagination deviendra un véhicule essentiel de l’acquisition de connaissances morales témoignant du succès d’une pédagogie adaptée à l’enfance. Certes, cette réhabilitation de l’imagination, qui devient alors un principe actif des processus cognitifs, n’est pas étrangère, on le sait, à l’ascendant exercé par l’empirisme qui, depuis Locke et Condil-lac, accordait aux sens une importance déterminante dans la généalogie des idées. En vertu de l’axiome selon lequel toutes les idées viennent des sens, l’imagination constitue même cet agent par excellence qui permet de ‘lier’ les perceptions dans l’entendement pour en faire des idées complexes. Aussi Meister affirme-t-il que l’action de l’esprit n’est pas seulement conjuguée à celle des sens, mais lui est simultanée :

Car ce que je veux surtout rappeler ici, c’est qu’il est beaucoup de circonstan-ces où notre entendement paraît avoir précisément la même action que nos sens, où le jugement et la perception se suivent de la manière la plus immé-diate, où ces deux actes sont véritablement simultanés. Notre mémoire, notre esprit, notre raison voient et jugent souvent comme nos yeux et nos oreilles. (18-19)

Mais ce lien étroit entre l’imagination, ou ce que Meister nomme, à la suite de Voltaire, le « sens intérieur », et les perceptions des sens a sur-tout pour conséquence d’accorder une place prééminente à la sensibilité dans les ouvrages à visée morale. Cette ambition se traduit notamment par le goût pour une esthétique du tableau qui, par nature, frappe les sens en cherchant à produire un effet global sur le lecteur, comme en témoigne Mayer dans son avant-propos au Maître chat ou le chat botté de Charles Perrault : « Des maximes disent les mêmes choses à l’esprit ; mais un tableau parle aux sens ; et les jeunes gens ont besoin, pour ainsi dire, de voir, pour penser et pour réfléchir » (t. 1, 10). Ainsi le tableau, l’image, auront-ils pour effet de susciter une perception sensible chez les lecteurs des contes, perception d’où naîtra, sous l’égide de l’imagination, une instruction morale répondant aux ambitions

péda-gogiques attribuées à l’auteur et reconduites par les éditeurs. Cette image offerte sous forme de tableau aux jeunes lecteurs devra dès lors offrir en spectacle une situation dramatique, voire pathétique, qui frap-pera nécessairement les sens du public. C’est ce dont rend compte ici l’appréciation de Barbe bleue par Mayer :

Ce tableau terrible fait une impression profonde sur des enfants, et leur ap-prend à résister à une curiosité, à respecter leurs engagements, et à n’en pas prendre légèrement. En même temps, rien n’est plus propre à développer dans un jeune cœur le sentiment de pitié qui doit l’animer un jour en faveur des malheureux, s’il est heureusement formé, que la situation vraiment tragi-que tragi-que cette fiction leur présente. (t. 1, p. 7-8)

Le tableau et la charge de tragique qu’il porte s’inscriront donc d’eux-mêmes dans le souvenir de l’enfant et marqueront son imagination au point de fixer un apprentissage moral qu’il ne saura oublier. En ce sens, les tableaux présentés ne seront pas que des représentations d’événements merveilleux ou extraordinaires, mais des tableaux du cœur humain qui, à la faveur d’une sorte de phénomène de sympathie, s’insinueront dans l’esprit des jeunes lecteurs. C’est ce que donne à voir Thémiseul de Saint-Hyacinthe dans sa préface à la traduction de

Robin-son Crusoé, reprise dans la collection des Voyages imaginaires, pendant du Cabinet des fées également illustré par Marillier :

L’ouvrage dont il s’agit ici n’est pas seulement un tableau des différentes aventures de Robinson Crusoe : c’est encore une histoire des différentes situa-tions qui sont arrivées dans son cœur. Les unes et les autres répondent avec tant de justesse aux événements qui les précèdent, qu’un lecteur capable de réflexions sent de la manière la plus forte, que dans les mêmes circonstances il est impossible de n’être pas agité par les mêmes mouvements. (13)

De fait, la fonction du tableau sera de faire entrer le lecteur dans la scène présentée, de le faire participer pleinement à l’événement rappor-té, voire de le charmer. C’est d’ailleurs à cet engagement du jeune lec-teur dans la fiction que fait référence Mayer alors qu’il affirme qu’ « [o]n voyait [le lecteur] suivre le fil des événements, en attendre la fin, s’intéresser aux malheureux, détester les méchants et applaudir aux pu-nitions et aux récompenses » (t. 37, 41). De même, Charles-Georges-Thomas Garnier met en évidence un procédé semblable dans l’Avertissement des Voyages imaginaires, l’imagination permettant, dans ce cas, non seulement de toucher et par-là d’instruire, mais également

d’entraîner le lecteur dans le monde des découvertes par le simple pou-voir de l’esprit1 :

L’histoire nous peint les hommes tels qu’ils ont été ou tels qu’ils sont ; les ro-mans nous les peignent tels qu’ils devraient être ; le voyageur décrit les terres qu’il a parcourues, fait le récit de ses découvertes, et raconte ce qui lui est ar-rivé chez des peuples jusqu’alors inconnus et dont il nous transmet les mœurs et les usages : mais le philosophe a une autre manière de voyager ; sans autre guide que son imagination, il se transporte dans des mondes nouveaux, où il recueille des observations qui ne sont ni moins intéressantes ni moins pré-cieuses. Suivons-le dans ses courses, et soyons assurés de rapporter autant de fruits de nos voyages, que si nous avions fait le tour du monde. (1)

En lançant une invitation directe au jeune lecteur à se laisser conduire par le récit dans autant de mondes merveilleux propices à la décou-verte, Garnier propose une nouvelle façon d’apprendre qui passe par les pouvoirs de l’imagination et le charme des tableaux. Le lecteur, de-venu philosophe, se trouve donc directement interpellé par le récit, ce qui n’est pas sans rappeler les développements de la pensée esthétique au XVIIIe siècle, devenue beaucoup plus attentive, depuis l’abbé Dubos,

à l’effet que procurent les œuvres et, de ce fait, à l’acte de lecture. Ainsi, rappelons-le, le premier XVIIIe siècle tend à délaisser une vision

poéti-que de l’œuvre littéraire, qui avait cours au XVIIe siècle et qui

s’intéressait, suivant les préceptes d’Aristote, au procédé de fabrication du texte, au profit d’une conception esthétique, dans laquelle l’effet créé sur le lecteur par l’œuvre est considéré comme primordial. Cette ambi-tion sera particulièrement mise en évidence par les tenants de la galan-terie littéraire (parmi lesquels s’inscrivent nos auteurs de contes de fées), qui se donneront pour projet de susciter le plaisir du lecteur avant tout. Dans cette optique de l’agrément, de la frivolité et du jeu, l’intérêt sera donc porté sur l’acte de lecture, le public se trouvant dès lors appe-lé à partager le plaisir de l’auteur en une sorte de complicité amusée.

On remarquera à ce propos que le destinataire enfant ou adoles-cent tend à s’estomper, sinon à disparaître, du discours éditorial, entre la parution chez Gaspard Joseph Cuchet, libraire des Œuvres de Prévost, du Cabinet des fées (début en 1785) et celle des Voyages imaginaires (début en 1787). On pourrait arguer la différence générique : un recueil de ré-cits merveilleux d’une part, une collection viatique, de l’autre. Malgré un certain flou dans le choix des éditeurs (la conteuse Mme de Murat se

pé-contenu proprement féerique. Par ailleurs, les planches de Marillier viennent-elles confirmer ou infirmer la leçon des textes liminaires ? Leur théâtralité, loin d’être spécifiquement conçue pour les enfants, clut plutôt ces derniers dans un propos universel. On adoptera cette in-terprétation pour deux raisons : 1. l'édition matérielle n'est pas celle d'un livre pour enfants, 2. les codes de représentation sont ceux de l'image pour adultes. Même si l'enfance est présente dans le discours liminaire, elle joue plutôt un rôle régulateur, comme on le voit en se penchant sur quelques-unes des planches les plus représentatives du canon merveilleux. Effroi et pitié donnent ici à voir des effets d’enfance, si l’on veut. Ils participent d’un émerveillement du spectateur et d’un

naïf dont la critique a montré plus que clairement le caractère fabriqué.

Ils lient, par-delà les quelque cent ans qui se sont écoulés depuis la nais-sance du conte de fées littéraire à la française, deux visions esthétiques : en amont, celle, galante, des Modernes, en aval, celle du drame naissant.

Les visions de Mayer et de Marillier : pédagogie, effets et tableaux

Mayer, dans le prospectus du Cabinet des fées, semble indiquer claire-ment l’intention qui préside à l’élaboration de son anthologie, à savoir l’éducation des enfants, des adolescents, aussi bien que celle des adul-tes :

On n’ignore pas que les Contes de Fées facilitaient l’instruction avec d’autant plus de succès, que l’attention de l’Elève, nécessairement légère dans un âge tendre, était fixée par le merveilleux, les enchantements, & que le style simple & naïf d’une partie de ces Contes était plus à sa portée. On le voyait suivre le fil des événements, en attendre la fin, s’intéresser aux malheureux, détester les méchants, & applaudir aux punitions & aux récompenses. A mesure que ses facultés se développaient, son imagination vive & ardente goûtait davan-tage le style poétique & figuré des Orientaux, & souvent il devait à ces lectu-res les germes du talent & du génie.

Si les Contes des Fées sont instructifs pour les jeunes gens, ils acquièrent un plus grand degré d’utilité, selon les gradations de l’âge, & le développement des passions, parce qu’ils renferment des tableaux fidèles de toutes les actions de la vie & des vérités de tous les temps. (Prospectus du Cabinet des Fées, 1784)

L’éditeur va ainsi à l’encontre du dessein de l’illustration romanesque du XVIIIe siècle qui cherche davantage à plaire (l’image de plaisir selon

Alain-Marie Bassy) que celle du siècle précédent, plus volontiers ins-tructive (image de savoir). Dans notre anthologie, les contes classiques

(Perrault, Aulnoy ou Murat) sont officiellement destinés aux enfants : textes à première vue simples, plus ou moins courts, ils offrent une mo-ralité explicite. Les contes orientaux ou orientalisés, tels que les Mille et

une Nuits et leurs avatars, semblent quant à eux réservés aux

adoles-cents. Leur structure de récit enchâssé est plus complexe, leur morale bien plus floue rend compte de rapports galants entre hommes et fem-mes. Marillier intervient donc dans le contexte de cette ambition péda-gogique lorsqu’il reçoit la commande des planches pour l’anthologie. Comment choisit-il de la lire ?

Certes, le dessinateur, pour les contes de Perrault notamment, adopte une imagerie symbolique forte, mettant en valeur les vices et les vertus des personnages, le Bien et le Mal. Il recourt à des effets specta-culaires grâce à des jeux de lumière, au choix des scènes et à l’attitude des personnages, introduisant souvent une nouvelle iconographie qui lui permet de recentrer son dessin sur la morale du conte. Ainsi, pour

Barbe bleue et le Petit Poucet, il fournit deux versions. L’iconographie de

l’une, désormais classique, a été édifiée par Antoine Clouzier, à qui l’on doit la première édition des gravures pour les contes de Perrault (1697). Celle de l’autre s’en distingue et sera choisie par Mayer. Dans Barbe

bleue2 (fig. 1), le lecteur est privé de la fin heureuse avec une épouse sauvée in extremis par ses frères comme chez Fokke et de Sève, illustra-teurs du milieu du siècle (fig. 2).

Marillier représente le seigneur empoignant sans ménagement sa femme, aux bras pathétiquement levés, par sa chevelure, levant son sa-bre et s’écriant : « Recommande-toi bien à Dieu ». Cette évolution ico-nographique n’est pas anodine. Perrault mettait en scène un public « en-fantin » régulateur propre à être instruit, en pourvoyant ses contes d’une première moralité. La seconde mettait habituellement au jour la faiblesse humaine.

Dans les illustrations de Clouzier et De Sève, la leçon et la morale n’ont plus lieu d’être puisque la nouvelle Pandore est sauvée par ses frères du châtiment qui l’attendait. Une analyse attentive des deux des-sins permet de mettre en évidence la représentation de la seconde mora-lité, même si la gravure de Clouzier est empreinte d’une certaine ambi-guïté : elle propose les deux morales simultanément. À gauche, en effet, on assiste à la punition de l’épouse ; à droite, on voit l’arrivée des frères et le sauvetage de leur sœur. De Sève et Fokke ont, quant à eux, choisi l’illustration de la seconde morale, avec la scène de joie qui suit la

Fig. 1. Le Cabinet des Fées, Barbe bleue, lavis de Cl.-P. Marillier, I-1, 138 x 80 mm, Paris,

BnF (cliché A. Belin).

Fig. 2. Perrault, Barbe bleue, La Haye, Bassompierre, 1777, pl. de J. de Sève et de S.

mort de Barbe bleue. Marillier, lui, accentue la première morale. Ce fai-sant, il offre, encore plus que ses prédécesseurs, un tableau dramatique, y compris par la nature de l’illustration (une figure en pleine page rem-place les vignettes programmatiques de Clouzier et Fokke).

La présentation de Barbe bleue en fureur, caractéristique du drame naissant, marque considérablement l’esprit et les sens. A

posterio-ri, Mayer, dans l’analyse des Contes de Perrault (t. 1), étudie chaque

ré-cit, en explique la morale et justifie ainsi la nouvelle iconographie en lui faisant subir une torsion pédagogique. Dans le dessin repoussé (fig. 3), Barbe bleue n’est plus qu’un simple bourgeois.

Fig. 3. Le Cabinet des Fées, Barbe bleue (dessin non retenu), lavis de Cl.-P. Marillier, 138

Son visage ne trahit ni fureur, ni colère. Quant aux frères, ils ressem-blent plus à des damoiseaux inoffensifs qu’à de jeunes héros. En somme, malgré quelques innovations, Marillier, si ses canons esthéti-ques sont plus résolument fin de siècle, s’affranchit des motifs de ses prédécesseurs, notamment Clouzier (fig. 4).

Fig. 4. Perrault, Barbe bleue, Paris, Veuve Barbin, 1707, pl. d'A. Clouzier, BnF.

Par ailleurs, les scènes se déroulent dans la cour d’un château pseudo-médiéval qui nous rappelle les décors des opéras-comiques de Michel-Jean Sedaine (Poirson).

L’illustration du Petit Poucet, nouvelle scène à la Greuze, est peut-être plus novatrice (fig. 5). Le lecteur s’introduit dans la maison de l’ogre qui vient de tirer les enfants de sous le lit. Avec la femme de l’ogre, ils l’implorent de leur laisser la vie sauve et donnent à voir l’idée du salut par un tiers. Le drame et une cruauté inédite envahissent tout le dessin, à travers l’attitude des suppliants, la position du petit Poucet (suspendu par un seul pied), le lieu de la scène (dans la cuisine auprès de la cheminée), la broche à viande reposant dans l’âtre, mais aussi par la physionomie de l’ogre et de sa femme. Le couple a certes une mor-phologie humaine, mais le dessinateur enlaidit leurs traits : grande bou-che fendue, lèvre supérieure proéminente, nez assez petit pour l’ogre. Quant à l’ogresse, elle semble édentée.

Fig. 5. Le Cabinet des Fées, Le Petit Poucet, lavis de Cl.-P. Marillier, I-2, 138 x 80 mm,

Paris, BnF (cliché A. Belin).

Chez Clouzier, de Sève et Fokke, ainsi que dans le dessin écarté de Ma-rillier (figs. 6, 7 et 8), l’ogre dort, inoffensif et avenant, tandis que le hé-ros lui retire ses bottes de sept lieues.

Fig. 6. Perrault, Le Petit Poucet, Paris, Veuve Barbin, 1707, pl. d'A. Clouzier, BnF.

Fig. 7. Perrault, Le Petit Poucet, La Haye, Bassompierre, 1777, pl. de J. de Sève et S.

Fokke, 53,5 x 71 mm, Dijon, Bibliothèque Municipale. (cliché A. Belin)

Chez Clouzier, il ressemble plus à un gentilhomme ; dans les autres il-lustrations, à un berger. Le salut des enfants ne vient pas du petit Pou-cet, mais de l’inattendue ogresse vue comme substitut maternel. Cette nouvelle iconographie a sans doute sur le lecteur ou le spectateur tout l’impact affectif que ses contemporains peuvent en attendre, par conta-mination sympathique : terreur, pitié, morale, tous les ingrédients de l’émotion sont réunis.

Fig. 8. Le Cabinet des Fées, Le Petit Poucet (dessin non retenu), lavis de Cl.-P. Marillier,

138 x 80 mm, Paris, BnF (cliché A. Belin).

D’ailleurs, cette théâtralisation des scènes est régulièrement servie par des jeux de lumière récurrents qui forcent le contraste et rappellent l’éclairage des théâtres, de plus en plus proche des acteurs dans les an-nées 1780 (Frantz). Dans le Petit Poucet, le feu de la cheminée, unique source lumineuse, éclaire l’ogresse, l’enfant qu’elle essaie de reprendre à son mari, le jeune héros, et deux des suppliants (au premier plan et juste à côté, à genoux). L’ogre reste dans l’obscurité, sauf son visage hi-deux. Marillier renforce ainsi le geste maternel de l’ogresse et la morale du conte. Il réutilise ce procédé, jouant avec les sources lumineuses,

Fig. 9. Le Cabinet des Fées, Troisième veillée de Thessalie, lavis de Cl.-P. Marillier, XXVI-3,

138 x 80 mm, Paris, BnF (cliché A. Belin).

Le lecteur assiste au suicide de Stéviane dont la méchanceté est décou-verte. La coupable, dans l’ombre d’un socle, met fin à ses jours, tandis que la victime de sa cruauté est au contraire mise en lumière. Dans le

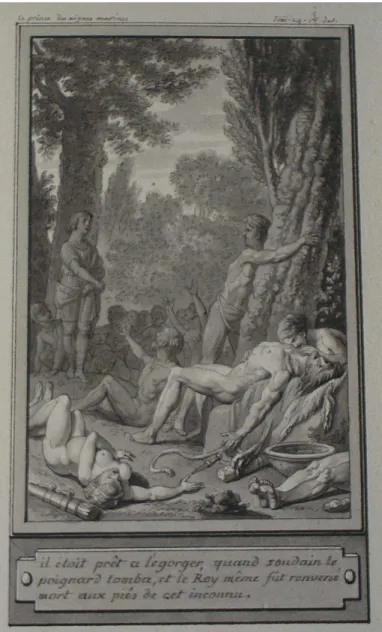

Prince des Aigues-Marines (fig. 10), le Dijonnais éclaire le roi mort ainsi

Fig. 10. Le Cabinet des Fées, Le Prince des Aigues-Marines, lavis de Cl.-P. Marillier,

XXIV-1, 138 x 80 mm, Paris, BnF (cliché A. Belin).

Les éléments, topiques, de la cruauté des indigènes sont mis en évi-dence : carquois dont les flèches servent à élire le nouveau roi en tuant la femme de l’ancien, poignard tombé de la main de la victime. Quant au héros éponyme, il reste dans l’ombre de l’arbre auquel il était atta-ché.

Grâce à ces mêmes jeux de lumière, atmosphère dramatique et sentiment d’insécurité plongent le spectateur dans une inquiétude déli-cieuse qui confine parfois à l’horreur : pour la première Veillée de

Thessa-lie (fig. 11), la pièce sombre éclairée par une seule lampe suspendue

sou-ligne l’apparition d’outre-tombe, entourée de fumée comme il se doit, du mari de Mélanie, vêtu de longs voiles à la thessalienne. On imagine la teinte blanchâtre des visages. Le personnage de Micalé, peinte sous

des traits repoussants (menton en galoche, nez crochu), ainsi que son geste de défense, contribuent à l’effet de saisissement. Comme avec l’éclairage, Marillier s’appuie sur l’expression et les gestes des person-nages pour mettre en avant la tension dramatique. Le lecteur des antho-logies voit se dérouler tout un catalogue répétitif de l’effroi : les bras se tendent, les têtes se détournent, les bouches s’arrondissent, les yeux s’écarquillent, les bustes reculent.

Fig. 11. Le Cabinet des Fées, Première veillée de Thessalie, lavis de Cl.-P. Marillier,

XXVI-2, 138 x 80 mm, Paris, BnF (cliché A. Belin).

Cependant, les mêmes procédés contribuent parfois au comique d’une situation. Chez Mme Leprince de Beaumont, le ridicule est franc. Le

tous les courtisans louent la beauté. Lorsqu’une fée veut lui faire com-prendre le contraire (fig. 12), Marillier place une source lumineuse dans le dos du prince et met en évidence la fée avec son nez minuscule.

Fig. 12. Le Cabinet des Fées, Le Prince Désir, lavis de Cl.-P. Marillier, XXXV-2,

138 x 80 mm, Paris, BnF (cliché A. Belin).

Cette « erreur de la nature » est dupliquée par la représentation des animaux. Le cheval du prince est affublé d’un long museau ; celui du chien de la fée s’écrase. La posture de la fée, le bassin en avant, les mains sur les hanches, emprunte au registre de la comédie. En revan-che, dans le conte de Mme d’Aulnoy, La Princesse Printanière, la mise à

l’épreuve est plus ambiguë et l’éclairage ressortit sans doute des deux usages chers au dessinateur. On y voit l’héroïne désobéir à son père, à

qui elle dérobe un bijou magique, ainsi qu’aux fées protectrices : elle ne devait pas donner à manger ni à boire à son amant Fanfarinet (fig. 13).

Fig. 13. Le Cabinet des Fées, La Princesse Printanière, lavis de Cl.-P. Marillier, II-2,

138 x 80 mm, Paris, BnF (cliché A. Belin).

Marillier représente la transgression de la princesse tendant une cruche pleine de lait à son amant. Comme dans Barbe bleue et le Petit Poucet, il choisit l’instant qui précède la crise, un épisode clé du récit, fréquem-ment mis en image. Néanmoins, la scène n’est pas propre au conte de fées : elle est copieusement reprise dans l’illustration romanesque de tout le XVIIIe siècle.

En réalité, si l’on considère, d’une part, l'ensemble de l'œuvre de Maril-lier, et de l’autre la production qui lui est contemporaine, la représenta-tion de l'imaginaire dans les anthologies merveilleuses peut paraître convenue parce qu’empruntée à d'autres contextes ou dessinateurs. Or, la magie dans l’image n’est jamais à considérer isolément, mais comme élément du processus sériel qui nous occupe, et toujours par référence aux autres planches. La traduction visuelle du merveilleux réunissait les intervenants du colloque de Groningue. On le sait, sa représentation est particulièrement problématique à l’époque qui nous intéresse. Comme pour de nombreuses autres éditions illustrées, le texte et l’image entrent en tension lorsqu’il s’agit de figurer les représentants de la magie, à commencer par leur figure de proue : la fée. Il est certain qu’en cet âge de gloire de l’illustration, la culture visuelle des lecteurs-spectateurs n’a pas grand chose à voir avec les attentes d’un lecteur contemporain étranger aux collages et emprunts du XVIIIe siècle. Au lieu des figures

ailées et / ou portant chapeau pointu qui incarneront le topos visuel de la féerie pour le XIXe siècle, on voit plutôt surgir dans les anthologies

eu-ropéennes du siècle des Lumières des fées et enchanteurs au costume gréco-turc, à moins que l’on n’y voie se réincarner des apparitions d’origine biblique. Cette figuration varie cependant selon que l’on considère la collection française ou ses équivalents anglais. On élargira

donc la perspective aux deux corpus afin de comprendre comment, dans le contexte particulier de la série d’images, le retour ou l’absence d’un merveilleux visible contribue à redéfinir l’imagination.

La figuration du merveilleux : le Cabinet des fées et le Novelist’s Ma-gazine

À en croire les textes liminaires du Cabinet des fées, la fée fin de siècle se veut figure d’une antiquité cosmopolite, mais surtout parangon natio-nal. Les ramifications de son arbre généalogique font se croiser fables grecques, enchanteurs arabes, danois et africains. Elle devient, dans le discours patrimonial de l’anthologie française, l’aboutissement d’une longue lignée gauloise qui passe par les conteurs italiens pour aboutir dans les salons du grand siècle. Ainsi, la généalogie du Discours

prélimi-naire de la collection puise aux sources parallèles des poncifs bien

éta-blis sur l’union du médiéval et de l’Orient, des « Arabes » et des « Trou-badours » (t. 37, 7-8).

in-fameux Cabinet, est bien plus difficile à définir, encore plus à représen-ter. L’éditeur se plaît à associer au latin fatum un chapelet de traductions (« sort, sorcier, sorcière, prophète, prophétesse, comme on veut, [...] en conséquence les fées devaient produire des merveilles par-tout où elles paroissoient », DP, 10-11) avant de rappeler dans la ligne de l’esthétique du salon que « [o]n appelait communément fée une femme d’esprit : c’est ce qui a valu à Mélusine cette célébrité romancière dont elle jouit ». Odalisque, sorcière, femme d’esprit, effet d’enchantement ; comment ces représentations se traduisent-elles dans les planches de Marillier ? Le Cabinet des fées est-il un Cabinet sans fées, comme le clame souvent une certaine doxa critique ?

Par ailleurs, la tradition dont les collections françaises rendent compte, ou qu’elles influencent, est bien souvent cosmopolite, et la pro-duction de Marillier s’aborde à la lumière de transferts ou d’influences plus larges. L’illustration du merveilleux participe évidemment aux échanges culturels qui prennent l’Europe pour centre, à la circulation des images et des artistes orchestrée par les marchands d’estampes ou les marchands-merciers. On s’intéressera ici pour comparaison au pé-riodique illustré The Novelist’s Magazine, collection commencée en 1779 par James Harrison, et plus particulièrement à sa série des Arabian

Nigh-ts EntertainmenNigh-ts, exactement contemporaine de la suite des Mille et Une Nuits du Cabinet des fées. La fée anglaise n’y est pas plus définie

visuel-lement, mais sa figure participe d’une tradition différente. Or, les deux suites de dessins, parce qu’elles unissent deux topiques visuelles de l’illustration romanesque (Orient, bon vieux temps) et parce qu’elles connaissent un succès particulier, paraissent emblématiques de la pro-duction à semi-grand tirage des deux collections.

Dans les deux cas, la figuration répétée de la fée va de pair avec un problème de figurabilité. On verra pourtant que cette question, pro-pre au chercheur en illustration, n’est sans doute pas centrale du point de vue des dynasties d’artistes ni des éditeurs : le Cabinet des fées ou le

Novelist’s Magazine, s’ils tiennent au lecteur le discours du patrimoine,

sont avant tout des biens de consommation et des entreprises. Ces der-nières misent sur la qualité des gravures pour assurer leur succès com-mercial. Leur étude permet alors de retracer une tradition d’illustration moyenne à diffusion assez large, un marché bourgeois loin des dilettanti à la française ou à l’anglaise, marché proche d’autres branches des arts décoratifs et qui déploie l’éventail synoptique de l’iconographie roma-nesque.

En regard de l’ambition historiographique et diachronique des préfaces, les tableaux gravés des fées, péris ou génies, autre espace de médiation, remplissent plusieurs fonctions : révéler une culture visuelle, tracer l’horizon du lecteur de féeries, refléter et magnifier l’univers du souscripteur, notamment par le biais du luxe oriental. Pour l’anthologie française, la féerie semble relever davantage d’une organisation de l’espace qui met en scène différentes sortes de merveilleux. Pour l’anglaise, les espaces restreints autour de quelques personnages en proie à des visions font appel à une sensibilité individuelle du specta-teur. La fée y est émanation d’un songe.

L’ensemble de Harrison figure parmi les premières illustrations anglaises importantes des Mille et Une Nuits dont la traduction depuis Antoine Galland est alors disponible depuis plusieurs décennies : les

Arabian Nights Entertainments publiés dans la série hebdomadaire à six

pence The Novelist’s Magazine de James Harrison (Taylor). La collection table sur le lien qui s’est établi entre journalisme et roman dans l’esprit du public. Son succès encouragera d’ailleurs le lancement du New

Nove-list’s Magazine (1786) et des British Classics (1785), compilation des

meil-leurs périodiques du XVIIIe siècle. Outre l’intérêt commercial que

repré-sente la série, le panthéon éclectique d’Harrison contribue à défendre, sinon à consacrer définitivement, la légitimité éthique et esthétique du roman. Le panorama de son Parnasse, cosmopolite, fait une large part aux traductions et partage bien des titres avec nos deux collections fran-çaises. Les deux sommes d’images répondent à une demande de compi-lation. Quant aux ressemblances entre les illustrations des Mille et Une

Nuits, la turquerie ou le décor de palais à volonté sont si répandus dans

les arts visuels des deux pays qu’on ne saurait parler d’influence sur cette seule base.

Chaque équipe d’artistes puise dans un fonds iconographique qui lui est propre. Pour les anglais Thomas Stothard, Richard Corbould et E. F. Burney, les illustrations de la Bible, du Paradise Lost ou les comman-des pour comman-des objets usuels comme les jasperware de Wedgwood; pour Marillier celui des illustrations de Prévost, Pope et Richardson. Les re-présentations du merveilleux distinguent particulièrement l’esthétique des deux collections. Dans le cas des illustrateurs du Novelist’s Magazine, la vision en soi – fée, génie, enchanteur – est subordonnée à la scène de rêve ou de rêverie, donc à la représentation du rêveur lui-même dans une atmosphère d’illusion. L’apparition, figure tirée d’un fond visuel d’origine souvent biblique, permet de déployer la « pleasing kind of

horrour » merveilleuse déjà chère à Addison dans le journal The

Specta-tor.

Le code de représentation de la fée, lui, est une version bien adoucie des dessins de William Blake, du petit peuple nocturne et in-quiétant que Henry Fuseli met en scène pour illustrer Shakespeare ou donner le célèbre Cauchemar (1781). Dans l’anthologie, la fée oscille en-tre le camée antiquisant et l’ange à la Milton : presque tous les artistes du NM ont d’ailleurs illustré le poète. À l’époque où il donne les plan-ches des Arabian Nights, Stothard évolue vers un style linéaire qui rend les silhouettes inspirées de l’antique moins coûteuses à réaliser. Ses fées, fluides, gracieuses, toutes en longueur, parfois au mépris de l’anatomie (Bennett, 32) sont des apparitions lumineuses, cousines des héroïnes sensibles (figs. 14 et 15).

Fig. 14. Thomas Stothard, « Lovelace’s Dream », n. d., pen and wash, 140 x 76 mm,

The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens. Pl. publiée dans le

Fig. 15. The Arabian Nights Entertainments, pl. XIV, E. F. Burney, Montréal, McGill

University.

La belle-fille de Stothard, Anna Bray, se plaît d’ailleurs à raconter quels problèmes insolubles la représentation du personnage merveilleux po-sera plus tard au peintre au début des années 1790 – une exigence dont bien peu d’illustrateurs à la semaine se seraient préoccupés, et que Sto-thard résoudra en allant étudier les ailes du papillon peacock, modèles de celles des sylphes... sur le terrain de ses promenades (Bray, 32-33). Or, là où la représentation de la fée en terre protestante, pour acquérir une certaine légitimité visuelle, s’adosse à celle de la nature ou à des connotations religieuses marquées, les images de Marillier font réfé-rence à la lignée d’illustration française, comme on le voit en comparant deux planches insérées pour le même épisode des Mille et une Nuits (fig. 16), celui d’un concours de beauté, arbitré par l’affreux Kaschkasch, en-tre les deux protégés des génies Maimouna et Dahnasch, respective-ment le prince Kamaralzaman et la princesse chinoise Boudour, endor-mis tous deux.

Fig. 16. Le Cabinet des Fées, Les Mille et une Nuits, lavis de Cl.-P. Marillier, IX-2,

138 x 80 mm, Paris, BnF (cliché A. Belin).

Pour la planche française, Marillier semble y reprendre une planche conçue pour le Rape of the Lock de Pope (fig. 17).

Fig. 17. Alexandre Pope, The Rape of The Lock, Paris, veuve Duchesne, 1779, T. II, pl.

de Cl.-P. Marillier, 138 x 87 mm, Dijon, Bibliothèque Municipale (cliché A. Belin).

Ses génies évoquent les diables tels qu’on peut en voir dans l’édition dite « des Fermiers généraux » des Contes de La Fontaine (Adams, 233)3.

Quant à la seconde, celle de Burney, s’agit-il même d’une illustration conçue pour le Novelist’s Magazine (fig. 18) ?

Fig. 18. The Arabian Nights Entertainments, pl. I, E. F. Burney, Montréal, McGill

Uni-versity.

Son ange, censé être la périse Maimouna, sort tout droit d’une déposi-tion de croix, d’une résurrecdéposi-tion ou d’une mise au tombeau. Son génie adopte le dispositif d’une Pietà. On pourrait faire la même remarque pour de nombreuses images utilisées par les éditeurs de l’anthologie anglaise pour illustrer les Contes Chinois, Péruviens ou Tartares. À chaque fois, la fée y est représentée vue d’assez près dans une scène de rêve qui comporte la plupart du temps deux personnages. Il n’en est pas de même pour les volumes du Cabinet des fées où la figure de la conteuse orientale l’emporte sur celle de l’apparition féerique – à quantité égale de planches, une comparaison même rapide entre les deux sommes le

montre. Chez Marillier, l’image du salon comme tradition française et celle du boudoir sont prégnantes. Le Cabinet des fées aime à tracer des cercles de parole agencés par des femmes : salon aux chats, roi avide de contes assis dans son fauteuil au sein du sérail, scènes d’hospitalité orientale, chanteuse accordant son luth pour ses auditeurs. D’ailleurs, les avertissements se plaisent à redoubler ce lien entre le cercle féminin, l’imagination et l’imagerie orientale. Sur les plans discursif et visuel, salon et sérail semblent équivalents, là où le théâtre anglais du Novelist’s

Magazine proposait une version plus individuelle, autrement

scénogra-phiée, de la vision merveilleuse. L’organisation des lieux est au cœur de la collection française. Je pose donc l’hypothèse que la féerie du Cabinet

des fées n’est pas tant une question de fée ou de génie que d’utilisation

de l’espace, ou plutôt des espaces, celui du cercle ou l’avant-scène du tableau. Or, ces espaces sont organisés selon le rôle du lecteur et/ou au-diteur (personnage et spectateur) et selon son point de vue, à l’intérieur des histoires et à l’extérieur. On le voit en comparant les rares scènes où apparaissent des autorités merveilleuses, fées ou conteurs (l’analyse qui suit est développée dans Zygel-Basso, voir bibliographie).

Dans les Nouveaux Contes orientaux de Caylus, le roi de Perse Hudjiadge, insomniaque notoire, exige de la très jeune Moradbak un conte « qui [l]’endorme ou qui [l]’amuse » (fig. 19). Forte de son esprit naturel et des connaissances acquises grâce à la conversation du sage Aboumélek, elle s’acquitte de sa tâche après avoir énuméré des contre-exemples d’énigmes ennuyeuses qu’elle ne posera pas au roi. Les trois personnages principaux sont liés par la lumière du candélabre et par des gestes de déclamation propres au conte qui va suivre. Le chien, animal de salon, regarde la conteuse et contribue à notre exclusion du cercle. Pour cette raison, nous qualifions la disposition de scène fermée, indépendamment du décor en intérieur ou en extérieur.

Les scènes de parole performative se rattachent à un sacré diffé-rent, propre à ce que nous appelons scène ouverte. On y voit les person-nages disposés sur le théâtre de la Fable et, dans le cas plus précis de l’objet-livre, ce dernier est également ouvert, tourné vers le spectateur. Ainsi, le dervis interdit le livre à Mirglip dans la traduction des Tales of

the Genii de James Ridley (1764, CDF XXX, 364). Ailleurs, les Veillées de Thessalie de Mlle de Lussannous convient à une scène inspirée des

Buco-liques de Virgile. (fig. 11) Le livre sacré de la magicienne Micalé est

ou-vert au seuil de l’image, repris par les livres-tablettes. L’interjection pa-thétique, prise de parole spectaculaire dans la légende de l’image, nous

rappelle les cartouches des illustrations de théâtre fournies par Hubert François Gravelot, Jean-Michel Moreau le Jeune ou Marillier lui-même. Quant à leur dispositif, il relève sans doute d’une iconographie mytho-logique empruntée au répertoire visuel des Métamorphoses d’Ovide, la «

Bible des peintres »4. Les dispositifs et cadres de ces dessins, tournés

vers un regard extérieur – le nôtre –, montrent la parole plus qu’ils ne mettent en scène son partage.

Fig. 19. Le Cabinet des Fées, Nouveaux Contes Orientaux, lavis de Cl.-P. Marillier,

XXV-1, 138 x 80 mm, Paris, BnF (cliché A. Belin).

À la question posée (le Cabinet des fées est-il un Cabinet sans fées ?), on peut donc répondre provisoirement : le merveilleux visuel se donne

sans doute à voir dans la série, dans le processus anthologique, et non dans la représentation isolée d’un type de créature. Par ailleurs, en s’inscrivant dans un mouvement de la sensibilité générale et de la ré-flexion pédagogique, les textes liminaires rejoignent malgré tout le pro-jet du dessinateur qui semble moins mettre l’imagination au service de la représentation d’un merveilleux exacerbé que la susciter par la mise en scène de situations dramatiques propres à instruire le lecteur. Le merveilleux réside donc dans la déclinaison de tous les merveilleux plus que dans les éléments d’un langage visuel, parce qu’il postule la maî-trise des traditions illustrées qui ravissaient les acheteurs. Chez Maril-lier, homme de l’exhaustivité féconde, et, mutatis mutandis, chez les des-sinateurs anglais, les fées relèvent d’une forme de conservation au sens noble du terme, une sorte d’embaumement créateur d’un fonds d’images. D’ailleurs, ce que les amateurs du XIXe siècle retiendront, ce

que les frères Goncourt contribueront à ancrer avec leur topos du XVIIIe

siècle vu comme celui « de la vignette », c’est la contribution fragmentée et éclectique des illustrateurs plus que l’élaboration d’un type d’image. Marillier et Stothard, les deux grands dessinateurs de la diffusion moyenne, se croisent dans les albums des collectionneurs des deux cô-tés de la Manche, et il arrive que des éditions de luxe les réunissent (Pope, 1804). Les illustrations du Cabinet des fées et du Novelist’s

Maga-zine sont un cas particulier de recyclage, remarquable cependant par

l’ampleur de l’entreprise éditoriale qui leur donne le jour. Dans leur re-présentation de la fée, en particulier orientale, les planches mettent moins en scène une figure générique qu’elles ne font l’inventaire de si-tuations ou espaces d’enchantement pour le lecteur / spectateur. Autour des apparitions de la collection française, l’espace fermé (A) est moins un prolongement qu’un écrin pour sertir la parole magique montrée en action. L’espace ouvert (B) est décoration d’opéra habitée. Dans les deux cas, le lecteur occupe le lieu du quatrième mur, mais il sera tiers (A) ou spectateur (B), parfois relayé dans l’image par des auxiliaires et specta-teurs secondaires. Les fées de Stothard ou Burney, elles, semblent rele-ver de la figuration d’un rêve dont les créatures hésitent entre les char-mes de l’ange sensible et les séductions de la sylphide ou de la sorcière. Sans doute trouve-t-on là un autre point de contact entre textes liminai-res et images : si le conte, comme l’affirme l’avertissement du Cabinet des

fées, est « un petit cadre qui renferme un grand tableau » (t. 1, 6), les

ta-bleaux présentés au spectateur, vus en série, sertissent le musée de son imagination.

Notes

1. N. Kremer analyse la lecture des Voyages comme tour d’horizon du cerveau du lecteur.

2. Ces planches ont été abondamment commentées. Voir notamment les travaux bien connus de S. Le Men et, en bibliographie, C. Martin, M. Poirson, ainsi que Les Scènes

de l’enchantement.

3. « L’anneau d’Hans Carvel », vol. 2, p. 55.

4. Notamment la célèbre édition de 1767-71 (traduction de Banier, chez Basan).

Ouvrages cités

David Adams, Book Illustration, Taxes and Propaganda: The Fermiers Generaux Edition of

La Fontaine’s Contes et nouvelles en vers of 1762, SVEC, 2006:11.

Arabian Nights Entertainments, consisting of One thousand and one stories, told by the sul-taness of the Indies... in four volumes, The Novelist’s Magazine, vol. XVIII, London,

Har-rison and Co., Paternoster Row, 1785.

Annie Becq, Genèse de l’esthétique française moderne. De la raison classique à l’imagination

créatrice. 1680-1814, Paris, Albin Michel, 1994.

Anna Bray, Life of Thomas Stothard, R. A., with personal reminiscences by Mrs. Bray... , London, John Murray, 1851.

Jean-Pierre Collinet, « Perrault et La Fontaine », dans The Romanic Review, vol. 99, no

3-4, 2008, p. 191-209.

Pierre Frantz, L’esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1998.

Charles-Georges-Thomas Garnier, Voyages imaginaires, songes, visions, et romans

caba-listiques, T. 1, Amsterdam / Paris, 1787.

Nathalie Kremer, « Voyage au bout de l’imaginaire. Étude du discours préfaciel dans les Voyages imaginaires de Garnier (1787-89). I. Voyage poétique », dans Alexandre Duquaire, Nathalie Kremer, Antoine Eche (dir.), Les genres littéraires et l'ambition

an-thropologique au dix-huitième siècle: expériences et limites, Louvain, Peeters, 2005,

135-147.

Christophe Martin,

1. « L’ illustration du conte de fées (1697-1789) », Cahiers de l’Association internationale

des études françaises, 57, mai 2005, Paris, Les Belles Lettres / Centre National du Livre,

113-132.

2. « Dangereux suppléments », L'illustration du roman en France au dix-huitième siècle, Louvain, Paris, Peeters, coll. « La République des Lettres », 2005.

Charles-Joseph Mayer, Le Cabinet des fées, ou collection choisie des contes des fées, et

au-tres contes merveilleux, T. 1, Genève / Paris, 1786.

Charles-Joseph Mayer, « Discours sur l’origines de contes de fées », dans Le Cabinet

des fées, op. cit., Genève / Paris, 1786, T. 37.

Jacques-Henri Meister, Lettres sur l’imagination, Londres, Chez Bell, 1799.

Martial Poirson, Perrault en scène. Transpositions théâtrales de contes meveilleux

1697-1800, Espaces 34, 2009.

[Actes du colloque international] Les Scènes de l’enchantement, UMR LIRE, Université de Grenoble, 2009 [à paraître, éditions Desjonquères].

Richard C. Taylor, « James Harrison, The Novelist’s Magazine, and the Early Canoniz-ing of the English Novel », Studies in English Literature, 1500-1900, 33:3, Restoration and

Eighteenth Century, Summer, 1993, Rice University, 629-643.

Thémiseul de Saint Hyacinthe, « Préface du traducteur », dans Charles-Georges-Thomas Garnier, Voyages imaginaires, songes, visions, et romans cabalistiques, Tome 1 Amsterdam / Paris, 1787.

Aurélie Zygel-Basso, « Décors et merveilles: les cadres éloquents dans les collections illustrées (Clément-Pierre Marillier, Le Cabinet des fées et Les Voyages imaginaires, 1785-1789) », numéro spécial de la revue Eighteenth-Century Fiction, « Gestes admirables ou la culture visuelle de l’imprimé » [à paraître]