QUELLES FLEXIBILITÉS DU CURRICULUM

DE TECHNOLOGIE ?

Olivier GRUGIER

GDSTC - LIREST, ENS Cachan - IUFM Orléans-Tours

MOTS-CLÉS : TECHNOLOGIE - CURRICULUM - VISÉE - INTENTION

RÉSUMÉ : Les enquêtes réalisées auprès d’enseignants de technologie rendent compte de

modalités d’adaptation pour faire face à la diversité des contextes et à l’hétérogénéité du public. Si les modalités du registre pédagogique sont mentionnées, en revanche, celles du registre didactique le sont nettement moins. Trois axes semblent permettre aux enseignants d’adapter le curriculum formel et ainsi proposer des curriculums réels aux élèves. La reconstruction puis la comparaison d’itinéraires éducatifs d’élèves doit permettre de caractériser cette flexibilité.

ABSTRACT : Investigations achieved from technology teachers inform of adaptation modes to

take account the diversity of contexts and the heterogeneity of the public. If modes of the educational pedagogical means are mentioned, but, those of the didactic means are distinctly less. Three axes seem to enable teachers to adapt the formal curriculum and then to propose some real curriculum to pupils. The reconstruction and the comparison of itineraries pupils’ educational ways must enable characterize this flexibility.

1. LA TECHNOLOGIE AU COLLÈGE

L’enseignement actuel de la technologie, dans les classes de sixième jusqu’aux classes de troisième du collège, est définie par les programmes de 1996-1998. Les contenus de cette discipline sont organisés en deux parties distinctes et complémentaires : des unités de technologie de l’information et des réalisations sur projets. Ces premières visent d’une part une première maîtrise de l’ordinateur dans différents usages et d’autre part, une réflexion, une conceptualisation du traitement de l’information. Les différentes unités proposées visent l’acquisition de compétences. Les secondes, qui occupent une majeure partie du temps, visent l’acquisition de compétences notionnelles et instrumentales ainsi que le réinvestissement des compétences acquises lors des unités. Elles ont pour intention principale de participer collectivement à des réalisations raisonnées afin d’acquérir des outils d’intervention et d’interprétation des techniques contemporaines.

2. PROBLÈME DE RECHERCHE ET HYPOTHÈSES

2.1 Flexibilité du curriculum

La technologie présente, de par sa structure définie par les programmes, une flexibilité qui met à disposition une palette très large d’activités d’enseignement-apprentissage. Comment les enseignants utilisent-ils cette flexibilité dans les réalisations sur projet en classe de troisième ? L’analyse d’enquêtes, réalisées auprès d’enseignants de technologie, rendent compte de la flexibilité du curriculum formel. Mais, actuellement, les entretiens des enseignants ne permettent pas d’indiquer quels sont les paramètres, du point de vue didactique, qui rendent le curriculum flexible. Comment se traduit la variabilité des pratiques à partir de cette flexibilité et quelles en sont les limites ? Selon nous, l’enseignant peut agir sur trois axes (fig. 1) pour adapter le curriculum. - Le premier axe est celui des processus. En effet, le curriculum formel ne spécifie pas le matériel ou les matériaux que doivent absolument utiliser les élèves dans les situations de production ni les tâches qu’ils doivent réaliser. L’hétérogénéité des équipements des salles de technologie font que les enseignants peuvent proposer des tâches, différentes en fonction du matériel disponible.

- Le second axe est celui de l’organisation. L’enseignant a la possibilité de gérer l’ordre dans lequel les élèves vont vivre les différentes parties du programme. Finalement, est-ce que tous les élèves d’une classe ont les mêmes tâches à effectuer en même temps ?

- Le dernier axe permettant d’agir est celui du temps. Les textes précisent des plages horaires pendant lesquelles les élèves vivent, à travers un ensemble d’activités, la technologie.

Les « réalisations sur projet » sont fractionnées en quatre ensembles : l’étude préalable, la recherche et la détermination de solutions, la production et la diffusion.

Les textes officiels ne précisent pas la durée à consacrer pour chaque partie. Ainsi, les enseignants ont la possibilité de consacrer plus ou moins de temps pour chaque partie. Le temps alloué pour chaque partie n’est pas obligatoirement le même pour l’ensemble des élèves. De plus, la durée des activités peut être différente pour certains élèves de la classe. Finalement, est-ce que l’ensemble des élèves vivent le projet de la même manière ? C’est-à-dire est-ce que certains collégiens passent plus de temps sur certaines parties ?

2.2 Des curriculums réellement mis en œuvre

Entre le curriculum formel et les curriculums présentés aux élèves, mis en œuvre dans les classes, s’interposent des propositions de curriculums par les auteurs, par les fournisseurs d’équipements pédagogiques ou encore par les membres des corps d’inspection. Différents itinéraires sont susceptibles d’être empruntés par les enseignants pour mettre en place, auprès des élèves, un enseignement technologique. Ainsi, l’observation de curriculums réellement mis en œuvre, c’est-à-dire d’itinéraires éducatifs, va permettre d’identifier ce que font les enseignants. Ce sur quoi il agissent pour mettre en œuvre leur curriculum en fonction du contexte et des élèves.

2.3 Reconstruction d’itinéraire éducatif

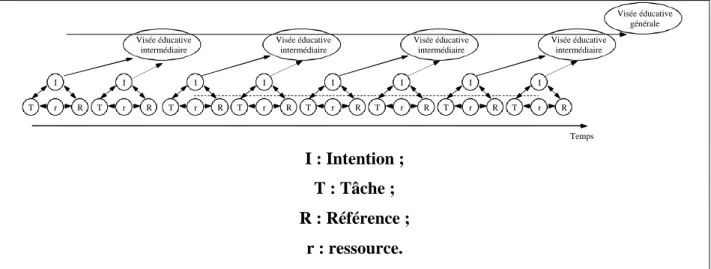

Les parties « réalisations sur projets » offrent l’occasion aux élèves de structurer un itinéraire de projet selon un modèle général. Ce modèle idéal doit rendre lisible l’ensemble des étapes qui le structurent mais surtout les décisions prises et le choix des différentes solutions retenues suivant les contraintes matérielles, économiques et humaines disponibles. L’élève ne peut se construire un itinéraire de projet que grâce aux situations vécues. C’est-à-dire grâce aux tâches qu’on lui prescrit. Les itinéraires éducatifs se composent, selon J. LEBEAUME (1999), d’une succession de situations d’enseignement - apprentissage. Dans le programme, les « réalisations sur projet » sont organisées selon quatre étapes essentielles et chacune a une visée intermédiaire. Par contre dans ce cadre précis, chaque situation d’enseignement - apprentissage n’a pas pour objectif d’acquérir des compétences mais est plutôt orientée vers des intentions d’actions pour atteindre les visées intermédiaires (fig. 2).

La comparaison de différents curriculums réellement prescrits aux élèves, rencontrant des difficultés diverses, de plusieurs classes et prescrits par différents enseignants, doit permettre

processus

organisation temporalité

CURRICULUM

Figure 1 :Flexibilité possible du curriculum formel - Hypothèse

d’identifier les similitudes et les différences entre les itinéraires de tâches d’élèves et ainsi mettre en évidence les possibilités de flexibilité du curriculum formel.

Temps Visée éducative générale I T r R I T r R I T r R I T r R I T r R I T r R Visée éducative intermédiaire Visée éducative intermédiaire Visée éducative intermédiaire I T r R I T r R Visée éducative intermédiaire I : Intention ; T : Tâche ; R : Référence ; r : ressource.

Fig. 2 : Itinéraire éducatif prototypique des réalisations sur projet

3. DISCUSSION DES PREMIERS RÉSULTATS

Les entretiens d’élèves laissent supposer des possibilités d’adaptation du curriculum en fonction du contexte. Les tâches prescrites aux différents élèves d’une même classe ne sont pas toujours les mêmes. De plus, l’organisation en groupe favorise la répartition d’une tâche en micro-tâches entre les différents élèves de ce groupe. Un suivi et un relevé des tâches prescrites de huit élèves de quatre classes doit permettre de reconstruire différents itinéraires et ainsi identifier clairement les variabilités réelles.

BIBLIOGRAPHIE

LEBEAUME J., Perspectives curriculaires en éducation technologique, Orsay : Habilitation à diriger des recherches, 1999.

MARTINAND J.-L., Connaître et transformer la matière, Paris-Berne : Peter Lang, 1986.

PERRENOUD P., Curriculum, le formel, le réel, le caché, in J. Houssaye (Coord.), La pédagogie ;

une encyclopédie pour aujourd’hui, Paris : ESF, 1993.

TARONDEAU J.-C., La flexibilité dans les entreprises. Paris : Presses Universitaires de France, 1999.