DAUS LA PHOVn;ct DF, QUEBtC

1934- 1962

DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

par

Gérard Hébert, S.J.

Th~se soumise à la Faculté d'études supérieures et de recherches (Faculty of Graduate Studies and Research) en vue de satisfaire

à l'une des conditions requises pour l'obtention du doctorat

Département de science économique et politique, (Department of Economies and Political Science), Université MCGill,

Dans un cours qu'il donnait

à

l'Université MCGill sur les rela-tions industrielles au Canada, le professeur Harry Douglas Woods fit unjour la réflexion suivante: BLe syst~me de l'extension juridique et des décrets que cannait la province de Québec, en vertu de la Loi de la con-vention collective, est unique en Amérique du Nord. Il est diversement apprécié par les intéressés et les personnes adonnées à l'étude des re-lations industrielles. Le probl~me mériterait qu'un de nos étudiants en fasse une étude approfondie." Cette invitation est à l'origine de la présente th~se.

Un premier inventaire révéla qu'une étude générale du syst~me

de l'extension juridique paraissait prématurée, vu l'absence d'analyses élaborées des diverses industries qui se sont placées sous ce régime. Quelques th~ses de maitrise avaient abordé le sujet dans deux industries, la chaussure et le meuble, et dans le commerce de l'alimentation au dé-tail; on avait aussi considéré le cas des barbiers-coiffeurs et des ser-vices de l'automobile, mais uniquement dans la région de Québec. Le professeur Michael Brecher, de l'Université McGill, venait de terminer un essai sur le r~glement des conflits dans l'industrie du vêtement fin pour hommes, une autre industrie régie par un décret; l'auteur y men-tionnait, occasionnellement, le système de l'extension juridique; son travail a paru, depuis, dans Patterns of Industrial Dispute Settlement in Five Canadian Industries, publié par le Centre des relations indus-trielles de l'Université McGill en

1958.

Telle semblait bien être alors la liste complète des études sur les décrets dans la province de Québec. Elle paraissait trop courte et composée, en certains cas, de travaux trop brefs ou trop particuliers, pour permettre une étude de caractère général; il fallait d'abord pro-céder à des monographies approfondies de chacune des industries concer-nées. Aussi, ai-je proposé au professeur Woods de tenter une de ces monographies sur l'industrie la plus considérable qui soit régie par des décrets, celle de la construction; en effet, près de la moitié de tous les salariés assujettis à des décrets dans la province appartien-nent à l'industrie de la construction.

L'étude des relations patronales-ouvrières et du système des décrets dans l'industrie de la construction au Québec constitue un

champ de recherche presque totalement inexploré. Une thèse de ma1trise, à l'Université Laval, avait porté sur l'apprentissage dans les métiers de la construction dans la région de Québec, une autre, à Montréal, sur l'apprentissage dans les métiers du b~timent en général; or, je comp-tais laisser de ceté ce problème très important, mais particulier, de

l'apprentissage. Dans le domaine que je voulais étudier, une seule thèse, sur un point très limité, les congés annuels payés, et de carac-tère plutet spéculatif, puisqu'elle fut rédigée en

1948,

un an avant l'établissement, à Montréal, d'un système généralisé de timbres de va-cances. En1955,

paraissait, dans L'actualité économique, un article analysant l'influence du syndicalisme sur les salaires dans l'industrie du b~timent pour l'ensemble du Canada. En dehors de ces deux études, rien.Sur la loi elle-m@me, son fonctionnement et son histoire, la liste n'était guère plus longue. Un chapitre dans l'excellent volume

de ~ Marie-Louis Beaulieu sur Les conflits de droit dans les rapports collectifs de travail, et un autre dans une intéressante brochure de r_.t:

Jean-Réal Cardin, L'influence du syndicalisme national catholique sur le droit syndical québécois. Avec quelques articles occasionnels dans la revue Relations industrielles de l'Université Laval, et dans la Revue du Barreau, la liste, ici encore, est complète.

Dans les autres provinces canadiennes, les études sur les rela-tions patronales-ouvrières dans l'industrie de la construction semblent rares également. Le professeur Stuart Jamieson, de l'Université de Co-lombie britannique, venait de terminer une étude, encore manuscrite, mais publiée depuis dans le volume mentionné plus haut du Centre des re-lations industrielles de l'Université McGill, portant sur le règlement des conflits dans cette industrie en Colombie britannique. Dans la sui-te, devant le Comité provisoire de la Législature ontarienne sur les relations ouvrières, en

1957,

et davantage devant la Commission royale chargée d'enquêter précisément sur les relations patronales-ouvrières dans l'industrie de la construction en1961

(Commission Goldenberg), plusieurs mémoires, quelques-uns très substantiels, analysèrent les pro-blèmes propres à l'industrie de la construction dans la province d'Onta-rio. L'étude préparée, en1956,

pour la Commission royale d'enqu@te sur les perspectives économiques du Canada (Commission Gordon) ne renfermait que deux ou trois pages sur le problème patronal-ouvrier.Même en dehors du Canada, la liste des études sur les relations industrielles dans la construction est relativement courte. Aux Etats-Unis, dans les quinze dernières années, un seul volume traitant de l'en-semble du problème, celui de William Hab-er et Harold M. Levinson, Labor Relations and Productivity in the Building Trades, publié en

1956.

Apart ce livre de 250 pages, quelques chapitres de volumes ou quelques brochures, la plupart du temps consacrés à l'étude de la situation dans une région particulière des Etats-Unis.

Pour le reste du monde, il existe des ouvrages qui expliquent le fonctionnement général des relations ouvrières dans les divers pays susceptibles de présenter un intér@t; mais, comme aux Etats-Unis et au Canada, il semble difficile de repérer des études portant sur la cons-truction, en dehors des publications propres des associations patronales et ouvrières et des commissions paritaires ou mixtes, là où il s'en trou-ve.

Pour avoir une idée du fonctionnement des relations ouvrières dans ces différents pays, il a donc fallu entrer en contact, par cor-respondance, avec les organismes concernés des pays en question. Règle générale, les réponses ont été bonnes et bienveillantes; mais une forte proportion de demandes est demeurée sans écho. J'ai tenu à étudier sur place la situation dans les deux provinces voisines du Québec; en Onta-rio, j'ai fait plusieurs voyages à Ottawa, quelques séjours assez pro-longés à Toronto et une brève visite dans les régions du nord; au Nou-veau-Bruswick, je me suis rendu à Moncton, à Saint-Jean et à Fréderic-ton pour y rencontrer des représentants des organisations patronales et ouvrières et du ministère du Travail.

Au Québec, se posait le problème de compiler la documentation requise pour acquérir et donner une idée juste de l'ensemble du système, et pour tenter d'évaluer son influence sur les principaux aspects des relations industrielles. Les décrets ne présentaient pas de difficulté puisqu'ils sont publiés, depuis le début, dans la Gazette officielle de Québec. Aux Archives du ministère du Travail, à Québec, j'ai pu étudier

les rapports trimestriels (rapports financiers) et les rapports annuels (rapports économiques) des comités paritaires de la construction: un pa-ragraphe de la Loi de la convention collective prévoit que ces documents peuvent être consultés par le public (art. 21). Les rapports trimes-triels existent depuis

1935

ou1936,

et la série est complète jusqu'à nos jours; malheureusement, parmi les rapports annuels, plusieurs ont été perdus dans des incendies et des déménagements successifs, de telle sorte que la série ininterrompue ne commence qu'en1950.

En dehors de ces documents de nature officielle, la poursuite des autres tient tantet de la tragi-comédie, tantet du roman-détective. Employeurs et ouvriers de l'industrie de la construction n'ont guère la préoccupation de l'histoire et des archives; aussi est-il souvent diffi-cile, et dans certains cas impossible, de retracer même la date de fon-dation d'un syndicat ou d'une organisation patronale, de retrouver copie des conventions collectives particulières qui ont pu être négociées à telle ou telle époque, de refaire l'histoire de tel événement important dans l'évolution du décret de la région. Compte tenu du temps nécessai-re

à

la préparation de ces voyages de recherche età

la compilation des renseignements recueillis à leur occasion, j'ai consacré plus de six mois à parcourir ainsi les diverses régions de la province pour y accom-plir le travail préliminaire de l'archiviste et prendre en même temps une connaissance directe des problèmes locaux de l'industrie, des asso-ciations patronales et ouvrières et du fonctionnement des comités pari-taires chargés de l'application des décrets; en certains endroits, j'ai dü retourner plusieurs fois et, dans la plupart des cas, entretenir par la suite une correspondance avec les intéressés, parfois avec succès, parfois sans obtenir de réponse.La documentation ainsi recueillie devait servir principalement

à

l'élaboràtion de la quatrième partie de la thèse, consacréeà

l'étu-de l'étu-de l'influence du système sur les relations patronales-ouvrières. Le projet était peut-@tre trop ambitieux. Prévoyant, au moins vaguement, l'ampleur d'une telle recherche, j'avais exprimé au professeur Woods l'idée d'en limiter quelque peu l'envergure; il me recommanda de lui conserver la portée la plus vaste possible, me conseillant m@me de gar-der l'oeil ouvert sur le fonctionnement du système dans les autres in-dustries.Après un an et demi de recherches, j'abordai la rédaction du texte de la thèse. La première partie ne put être terminée immédiate-ment, faute de renseignements, que je ne pouvais obtenir autrement que par le courrier. Il fallait ensuite donner une certaine ampleur à la deuxième partie, vu l'absence d'études détaillées sur le fonctionnement et l'histoire de la Loi de la convention collective. L'analyse, sans l'aide d'aucune tabulatrice, des très nombreux arr@tés-en-conseil se rapportant

à

l'industrie de la construction et la rédaction des conclu-sions que l'on peut en dégager prirent un temps considérable. Restait la quatrième partie, celle qui, dans l'idée première, devait @tre la plus importante; faute de temps, il a fallu en réduire considérablement l'envergure.Malgré ses limites, je crois que la présente étude apporte son appoint, réel bien que modeste, à l'analyse du système de l'extension juridique au Québec et des relations patronales-ouvrières dans la cons-truction. De ce dernier point de vue, elle offre d'abord (Ie partie), en s'appuyant sur quelques études et des sources de première main, un tableau d'ensemble de la situation dans divers pays du monde qui n'a

pas été tenté jusqu'ici. Puis elle explique le fonctionnement de l'ex-tension juridique et refait l'histoire de la loi (IIe partie) avec une abondance et des détails encore inédits. L'analyse des décrets de la construction (IIIe partie) et les hypothèses relatives à l'influence du système sur différents aspects des relations patronales-ouvrières

(IVe partie) sont complètement originales.

Un travail de cette nature ne peut se faire sans l'aide et la collaboration d'un nombre considérable de personnes. Dans la cueillette des renseignements et des matériaux, il faut signaler la bienveillance remarquable des officiers des différents ministères du Travail, à Québec, à Ottawa, à Toronto et à Fredericton, celle des gérants et des inspec-teurs des nombreux comités paritaires de la construction de la province, celle des officiers et représentants des organisations patronales et ou-vrières et de plusieurs autres personnes intéressées de près ou de loin aux problèmes en question. J'ai bénéficié également de l'aide de quel-ques personnes, habituellement à temps partiel, pour la transcription du texte, ses nombreuses copies subséquentes,et la compilation de cer-taines données statistiques. Des confrères, membres de l'Institut so-cial populaire 1, ont avec bienveillance critiqué d'abord le plan d'en-semble de la thèse et, plus tard, le texte de la plupart de ses chapitres.

1

L'Institut social populaire a succédé à l'Ecole sociale popu-laire, fondée en 1911. Composée d'abord de prêtres et de la!cs préoccu-pés de questions sociales, l'Ecole sociale populaire voulait travailler, par l'étude et par l'action, à l'amélioration des conditions générales de vie de notre société. Divers organismes étant nés dans la province, souvent sous son inspiration, son programme d'action fut pris en charge par l'une ou l'autre de ces nouvelles organisations: l'Ecole sociale po-pulaire se limita, depuis 1918 environ, à l'étude des questions sociales

Bien que je me sois efforcé de tenir compte des suggestions re-çues, je suis, sous la direction de mon patron de th~se, le professeur Woods, que je tiens à remercier ici, seul responsable de l'organisation

et de la poursuite de la recherche, du plan et du texte de la th~se. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont ai-dé, d'une mani~re ou d'une autre, et mentionner avec gratitude l'aide financi~re reçue de deux sources, le minist~re provincial de la Jeunesse et le Comité mixte de recherche du minist~re (fédéral) du Travail et des universités canadiennes; ces bourses ont payé une partie des dépenses considérables encourues dans la préparation de cette th~se.

et à la diffusion de la pensée sociale de l'Eglise. L'Institut social populaire, composé aujourd'hui des Jésuites canadiens français occupés

à l'étude des probl~mes sociaux, est maintenant un centre de recherche sur les probl~mes économiques et sociaux de la province et du pays, a-vec insistance sur Paspect doctrinal; et encore, un centre de publica-tions de caract~re social.

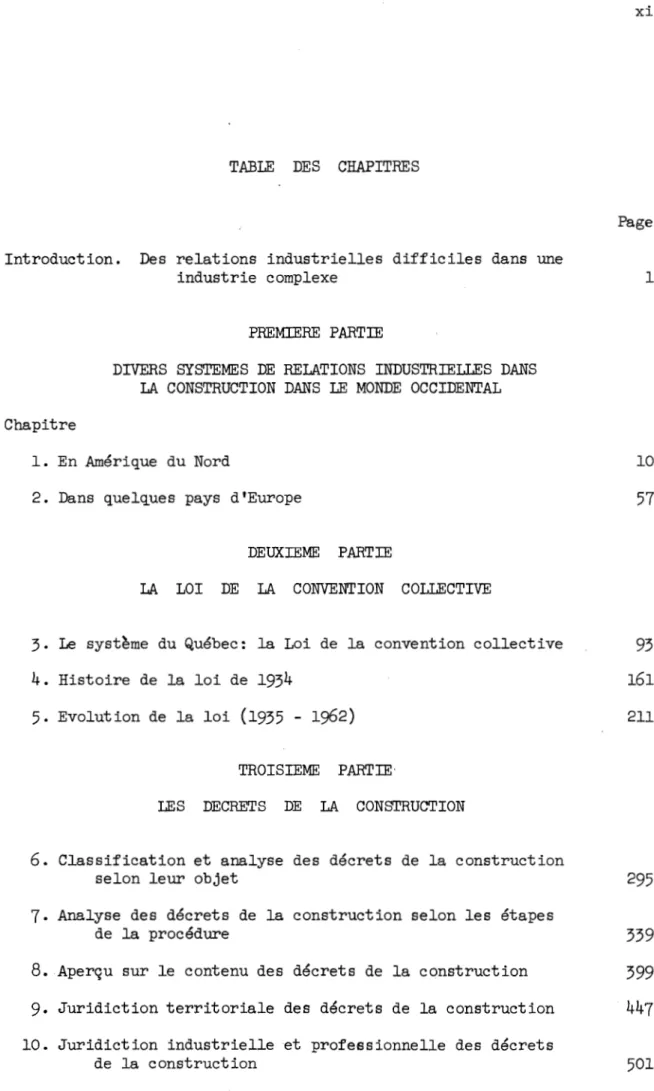

TABLE DES CHAPITRES

Introduction. Des relations industrielles difficiles dans une industrie complexe

Chapitre

PREMIERE PARTIE

DIVERS SYSTEMES DE RELATIONS INDUSTRIELLES DANS LA CONSTRUCTION DANS LE MONDE OCCIDENTAL

1. En Amérique du Nord

2. Dans quelques pays d'Europe

DEUXIEME PARTIE

LA LOI DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Page

1

10

57

3·

Le système du Québec: la Loi de la convention collective93

4.

Histoire de la loi de1934

1615·

Evolution de la loi(1935 -

1962) 211TROISIEME PARTIE·

lES DECRETS DE LA CONSTRUCTION

6.

Classification et analyse des décrets de la constructionselon leur objet

295

7·

Analyse des décrets de la construction selon les étapesde la procédure

339

8.

Aperçu sur le contenu des décrets de la construction399

9.

Juridiction territoriale des décrets de la construction447

10. Juridiction industrielle et professionnelle des décretsQUATRIEME PARTIE

INFLUENCE DU SYSTEME DES DECRETS

11. Influence sur l'organisation patronale et ouvrière 12. Influence sur la négociation collective

13. Influence sur les salaires

14. Extension juridique et industrie de la construction

58o

620

673

TABLE DES MATIERES

PREFACE

TABLE DES CHAPrrRES TABLE DES MATIERES LISTE DES TABLEAUX LISTE DES CARTES LISTE DES GRAPHIQUES SIGLES

INTRODUCTION. DES RELATIONS INDUSTRIELLES DIFFICILES DANS UNE INDUSTRIE COMPLEXE

PREMIERE PARriE

DIVERS SYSTEMES DE RELATIONS INDUSTRIELLES DANS LA CONSTRUCTION DANS LE MONDE OCCIDENTAL

CHAPITRE 1. EN AMERIQUE DU NORD

1. Aux Etats-Unis

a. Négociation pour un seul métier Ententes à l'échelle locale Ententes à l'échelle de l'Etat Ententes à l'échelle nationale

b. Négociation simultanée pour plusieurs métiers Le cas particulier de la T.V.A.

Quelques expériences locales

Le contrat général de 1 'Arizona c • Le secteur non syndiqué

Page iii xi xiii xxviii xxxiii :lQCXiV xxxv 1 10 12

13

13

14

18

19

20 2223

24

2. Au Canada

a. Tableau général

27 27

b. En Colombie britannique 30

Accréditation de nature territoriale 30

Accréditation et négociation pour plusieurs métiers 32 Situation analogue dans la province voisine 33

c. En Ontario

35

L'unité de négociation et la Loi des relations

ouvrières

35

L'unité de négociation et la Commission des

relations ouvrières 37

Difficultés propres à la construction 39 Recommandations de la commission d'enqu@te 40

Situation courante 42

Négociation simultanée pour plusieurs métiers 43 Cédules de salaires et Loi des normes industrielles

46

Situation analogue dans les Maritimes49

d. La Loi des justes salaires du Manitoba 50

e. Conclusion

54

CHAPITRE 2. DANS QUELQUES PAYS D'EUROPE 1. En Grande-Bretagne

a. Le conseil national conjoint Histoire

Fonctions

Organismes inférieurs Salaires

b. Législation afférente

Les Conseils d'industrie conjoints

La réglementation statutaire des salaires c. Conclusion

2. En Europe continentale

a. Les lois d'extension juridique dans le pays du Marché commun

Conventions collectives susceptibles d'extension Procédure d'extension

Domaine de l'extension b. En Belgique

Organisation patronale et ouvrière Commission paritaire et négociation Convention collective 57 59

60

60

60

61

62

64

64

6566

68

68

69

71

71

72 72 7376

c. En Allemagne de l'Ouest

Organisation patronale et ouvrière Conventions collectives

d. En Italie

Organisation patronale et ouvrière Négociation et contrats collectifs La loi de 1959

3·

Europe et AmériqueDEUXIEME PARTIE

LA LOI DE LA CONVENTION COLLECTIVE

CHAPITRE

3 .

LE SYSTEME DU QUEBEC: LA LOI DE LA CONVENTION COLLECTIVE 1. Opinions contradictoires 2. Description du système a. L'extension juridique Objet fondamental Procédures d'extension Conditions requises b. Le décret Contenu du décret Champ d'application Exceptions Effets du décret Espèces c. Le comité paritaire Nature et constitution Prél~vements et finances Surveillance du décret Recours en justice Autres pouvoirs d. Certificat de qualification Nature Mode d'émission Effets e. Sanctions et procédure Infractions Procédure77

77

78

8o

8o

8184

87

93 94 101 101 101 102 104 107 107 111 114 116 118 120 120 122126

127 129 130 130 131 133 133 133 1373. Convention collective extensionnée et convention collective ordinaire

a. Différences spécifiques Parties contractantes Unité de négociation

Employeurs et employés assujettis Contenu

Administration et surveillance Effets juridiques

Amendements

b. Caractère général de chaque type de convention collective

4.

Les industries régies par des décrets a. Nature et importanceb. Caractéristiques générales CHAPITRE

4 •

HISTOIRE DE LA LOI DE1934

1.

Etat de la législation ouvrière au Canada en1930

a. Législation fédéraleb. Législation québécoise 2. Les préparatifs de la loi

a. Premiers cheminements de l'idée

La "thèse" de l'abbé Boileau

La résolution du congrès de

1931

Préoccupations différentes des chefs syndicaux Nouvelle mention

(1932)

140

140

140

142

144

145

145

146

146

147

149

151

156

161

161

161

163

166

166

167

170

174

176

b. Réalisation rapide179

3·

Le a. b.4.

La a.La résolution du Conseil central de Montréal

(1933)

179

Le congrès de la

c.T.c.c.

(1933)

181

Positions divergentes 184

La part de l'industrie de la construction

188

vote de la loiDémarches préparatoires Devant la Chambre

loi québécoise de

1934

et ses modèlesLes lois d'extension juridique dans le monde

193

193

195

199

199

b. Les caractéristiques de la loi de 1934, ses sources

d'inspiration et ses traits originaux 203

Le principe de l'extension 203

Surveillance par le comité paritaire 205

Certificat de qualification 209

c. Deux lacunes: ressources financières des comités paritaires et sanctions

CHAPITRE 5. EVOLlJriON DE LA LOI (1935-1962) 1. Les premières transformations (1935-1936)

a. Premières réactions

b. Premiers amendements {18 mai 1935) Etendue

Parties contractantes

Certificat de qualification Prélèvement

Sanctions

Pouvoir discrétionnaire du ministre c. Améliorations mineures (12 novembre 1936)

Les faits

Les amendements du 12 novembre 1936 Commission de revision

2. La refonte de 1937

a. La Commission d'étude et de revision Les travaux de la commission

Les propositions de la C.T.C.C.

b. La Loi relative aux salaires des ouvriers Titre de la loi

Définitions Le décret

Pouvoir discrétionnaire du gouvernement Le comité paritaire

Droit d'association et liberté syndicale c. La Loi des salaires raisonnables

Une loi de salaire minimum

Une concurrente des conventions collectives 3· Années de deuil (1938-1939)

a. Les bills 19 et 20 Les faits

Amendements divers

Pouvoirs discrétionnaires étendus Travaux du gouvernement soustraits Liberté syndicale restreinte

209 211 211 211 213 213 215 215 217 218 219 223 223 225 226 228 228 228 229 230 230 231 231 232 23~ 233 235 235 236 238 238 238 239 240 241 241

b. Conséquences et recommandations

c. Les amendements de

1939

4.

Laloi dans sa forme quasi définitive:

1940

a. Les événements de

1939-1940

b.

Larefonte de

1940

Titre et préambule

Le décret

Le comité paritaire

Procédure et sanctions

Certificat de qualification

Liberté et sécurité syndicales

c. Réactions et espoirs nouveaux

5. Les amendements de 1941

à

1962

a.

Lesamendements de 1941

Prix minima pour certains services

Jeton de présence

Rapports et procédure

b. Comités paritaires et mesures de suerre

c.

Deuxmodifications qui

nechar2fent rien

Allocations familiales (l94'J

Liberté syndicale (1944)

d.

Lestrois amendements d'un long résime

Consés payés

Contribution

financi~reà

l'apprentill&&e

Procédure

e. Quinze ans

defixité (1946-1960)

Une loi bien faite

mailperfectible

Une concurrente:

la Loidel relation§ ouffi.rel

L'attitude

du souvernement

f. Lei

amendement• récents (1960·1962)

Letoiroontiltanoe•

:D4but et fin de

lajournée

de trAVAil

(1~0)Bill

90

et 1éourité lynàioAle

(1961)

Sécurité 1ooiale

et

pémJ.ité1

(1962)

6,

OoncJ.u1ion

243

245

247

247

249

249

250

252

253

254

255

256

258

258

258

259

260

260

261

261

262

262

26,

264

26;

265

265

267

269

276

276

280

281

285

288

TROISIEME PARriE

LES DECRETS DE LA CONSTRUCTION INTRODUCTION

CHAPITRE

6 .

CLASSIFICATION ET ANALYSE DES DECRETS DE LACONSTRUCTION SELON LEUR OBJET

295

l. Classification des décrets selon leur objet

295

a. Les décrets régionaux

296

Décrets multiples

(1934-1938)

296

Décret unique

298

Sections spéciales: région de Montréal

(1944-1962)

302

Sections spéciales: autres régions(1952-1962)

304

b. Les décrets à juridiction provinciale307

Fer structural

307

Industrie des ascenseurs

c. Les décrets connexes

314

Fer et bronze d'ornementation

315

Métal en feuilles

318

Métallurgie

321

Matériaux de construction

321

Conclusion

323

2.

Analyse des arr@tés selon le nombre et l'objet325

a. Nombre d1arr@tés relatifs à la conventioncollective rendue obligatoire

325

Nombre total

325

Histoire

326

b. Décrets ou modifications?

328

Sens légal et sens courant du mot "décret"

328

Aspect phénoménologique du problème

330

Données de fait: nombre et durée des décrets

332

Le niveau d'activité économique de la région,facteur d'explication

333

Signification

335

CHAPITRE

7.

ANALYSE DES DECRETS DE LA CONSTRUCTION SELON LES ETAPES DE LA PROCEDURE1. Les auteurs des requ@tes et avis de modification a. Prescriptions de la loi

339

343

343

b. Statistiques générales

345

Avant la guerre345

La période de guerre345

Les années1947-1959

348

La période récente:1960-1962

349

c. Cas particuliers349

Variantes selon les régions

349

Nature des modifications majeures amorcées

par le ministre

351

d. Conclusion

355

2.

Les cas d'objections aux requêtes et avis de modification357

a. Formules administratives variables

357

b. Le nombre de cas d'objections

360

Fréquence

360

Distribution par régions

361

c. Sens et portée

361

3.

Les changements apportés au texte des requêtes et avisde modification

364

a. Classification des changements

364

b. Caractéristique générale

366

c. Analyse par période

367

Période d'adaptation

(1935-1937)

367

Les années

1938-1939

370

Le début de la guerre

(1940-1941)

372

Les années de guerre

(1942-1946)

374

La période de

1947

à1959

377

Les dernières années

(1960-1962)

383

d. Conclusions

385

Vue d'ensemble

385

Attitude des divers gouvernements 386

Extension juridique ou réglementation?

387

4.

Les délais entre les avis et les arr@tés ministérielscorrespondants

390

a. Moyennes générales

390

Variations selon les périodes

391

Variations selon les régions

393

b. Cas particuliers

394

Les délais les plus longs

394

CHAPITRE 8. APERCU SUR LE CONTENU DES DECRETS DE LA

CONSTRUCTION

399

1.

Définition de métiers4oo

a. Histoire

400

b. Exemple unique

403

c. Un instrument adapté au système

406

2. Apprentissage

4o8

a. Débuts

4o8

b. Réglementation

410

c. Importante réalisation

412

3·

Clauses administratives415

a. Passage à un décret nouveau

415

b. Durée et renouvellement

416

Entrée en vigueur et rétroactivité

417

Date d'échéance

421

Durée

424

Renouvellement automatique

430

c. Dénonciation, modifications et négociation

435

Avis de dénonciation

435

Modifications et négociation

437

Une expérience d'arbitrage des conflits d'intérêts

439

4.

Indices de négociation véritable444

CHAPITRE 9. JURIDICTION TERRITORIALE DES DECRETS DE LA CONSTRUCTION

1. Evolution historique de la juridiction territoriale a. Expansion

(1934-1937)

Départ rapide{1934-1935)

La croissance se continue{1936-1937)

b. Contraction(1938)

A travers la province Le décret de Montréal c. Nouvelle expansion(1939-1948)

Reprise du territoire perdu

(1939-1940)

Les années de guerre(1941-1946)

Légère augmentation

447

449

449

449

451

452

452

453

455

455

456

457

d. Modifications

(1949-1960}

La province

La région de Montréal

e. La. province quasi entière

(1961-1962)

La C8te NordAutres additions Vue d'ensemble

2. Un cas particulier: l'immense région de Chicoutimi a. Chicoutimi et Lac Saint-Jean

b. Abitibi

Le décret de Val d'Or et d'Amos Une région du décret de Chicoutimi Problème de distance et décret distinct c. La C8te Nord

Les premiers quinze ans Les événements de

1953

Le comté de Saguenay est soustrait du décret Les suites de l'affaire

La période de

1954

à1962

458

458

460

461

461

463

464

466

467

469

469

470

473

475

475

476

478

48o481

3·

Problèmes de juridiction territoriale483

a. Les zones des décrets de la construction

483

b. Salaires et divisions territoriales

486

Problèmes de frontières

486

Niveau d'activité économique: Montréal et les

régions environnantes

487

Un problème général

490

c. Problèmes d'institutions différentes selon les régions

491

Mode d'administration

491

Certificat de qualification

493

La carte d'union

494

Rivalités

497

CHAPITRE

10.

JURIDICTION INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE DESDECRETS DE LA CONSTRUCTION

501

1. Juridiction industrielle

a. Définition de l'industrie de la construction Les décrets de Montréal et de Québec

Les décrets des autres régions

Un cas particulier: les travaux de réparation Autres cas particuliers

504

504

506

508

511515

2.

3.

b. Salariés permanents

520

L'article de la loi et son application

520

Définition' du préposé à l'entretien522

Exceptions

524

c. Exceptions de catégories particulières dans l'ensemble

des décrets

528

Agriculture

528

Corporations municipales

530

Chemins de fer

534

Industries diverses

536

Voirie et autres travaux du gouvernement

538

d. ConclusionsEvolution générale

542

542

Attitude du gouvernement et interventionsdu ministre Juridiction professionnelle a. Employeurs Définition générale L'employeur occasionnel L'entrepreneur

Salaire de l'entrepreneur travaillant comme employé

Le sous-entrepreneur b. Artisans

Définition de la loi Définit ions des décrets c. Travail à forfait

Définition

Dispositions diverses Application

d. Conclusion

Détermination de la juridiction des décrets de la construction

a. Comparaison: l'unité de négociation sous la Loi

544

547

547

547

549

550

551

555

559

559

559

561

561

563

566

568571

des relations ouvrières

572

b. Problèmes du mode de détermination de la juridiction

QUATRIEME PARTIE

INFLUENCE DU SYSTEME DES DECRETS

INTRODUCTION

579

CHAPITRE 11. INFLUENCE SUR L 1 ORGANISATION PATRONALE ET OUVRIERE

580

1. Influence sur l'organisation patronale a. Associations générales

Situation en

1934

Essor des premières années Développement progressif

Influence du système des décrets b. Associations de métiers

Région de Montréal

Les deux corporations provinciales c. Vitalité des associations patronales 2. Influence sur l'organisation ouvrière

a. Unités locales

Unions internationales de la construction

La Fédération des travailleurs du b~timent Vue d 1 ensemble

Croissance d'unions particulières b. Effectifs syndicaux

Dans la province

Dans la région de Montréal Degré de syndicalisation 3· Conclusions

a. Prépondérance b. Influence

Divers facteurs

Le système des décrets

582

582

582

583

585

586

588

588

589

590

593

594

594

597

600

601

604

605

607

608

613 613 615 615618

CHAPITRE

12 .

INFLUENCE SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE620

1.

L'unité de négociation621

a. Caractères particuliers de l'unité de négociation

dans la construction au Québec

621

Négociation avec une association patronale

621

Négociation pour un territoire déterminé623

Négociation simultanée pour plusieurs métiers 626 b. Le système des décrets comme facteur d'explication631

Négociation avec un groupe d'employeurs631

Unité géographique de négociation

632

Négociation simultanée pour plusieurs métiers

633

2.

Négociation en vue du décret637

a. Etapes de la négociation

637

Préparation des demandes

637

Négociation proprement dite

639

Conciliation, arbitrage et délais

640

b. Caractères de la négociation

642

Négociation sans apparat

642

Négociation cordiale

643

Négociation réelle

644

3·

Négociation de conventions particulières646

a. Accréditation des associations patronales et ouvrières647

Associations d'employeurs

647

Unions et syndicats ouvriers

649

Politique de la Commission des relations ouvrières 653

b. Conventions particulières

654

Montréal655

Québec657

Régions diverses658

Lac Saint-Jean659

Cete Nord660

Conventions pour des taux de salaires supérieurs

à ceux du décret

662

c. Le principe de la double négociation

662

Obligation théorique

663

Situation pratique

665

CHAPITRE 13 • INFLUENCE SUR LES SALAIRES 1. Taux effectif a. Le respect du décret Opinions divergentes Surveillance Inspecteurs et vérificateurs b. Les remboursements de salaires Montants des remboursements Proportions

Comparaison avec d'autres organismes 2. Un taux uniforme

a. En régime de concurrence

Sources d'information pour l'étude des salaires Salaires à Toronto en

1960

Salaires des manoeuvres à Ottawa et à Winnipeg Autres villes

b. En régime de décrets Un taux uniforme

Comparaison Montréal-Toronto Taux supérieurs à ceux du décret

3.

Un taux syndicala. Différences interindustrielles à Toronto et à Montréal

Définitions

Comparaison Montréal-Toronto

b. Différences interrégionales Montréal-Toronto Sources et définitions

Comparaison Montréal-Toronto Conclusion

c. Différences de salaire et unité de négociation

4.

Une influence réelleCHAPITRE

14 .

EXTENSION JURIDIQUE ET INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION1. Situations diverses

a. Organisation patronale et ouvrière b. Unité de négociation c. Salaires

673

674

674

674

675

677

680

680

681

683

685

686

686

689

692

693

694

694

696

697

701

702

702

703

705

7o6

707

711712

715718

719

719

720

722d. Conflits

724

Comparaison Québec·Ontario

724

Comparaison Amérique du Nord·Europe

726

Facteur d'explication

727

Lee cas de grèves

729

2.

Une structure originale pour une industrie particulière731

a. Une industrie particulière

731

Instabilité de la relation employeur-employé

731

Concurrence

732

Nécessité d'une standardisation

733

b. Une structure originale

735

Un problème de philosophie sociale

735

L'extension juridique des conventions collectives

736

Extension juridique et industrie de la construction738

c. Orientations

740

TABLEAUX 1

*

CARTES

130

*

GRAPHIQUES

151

*

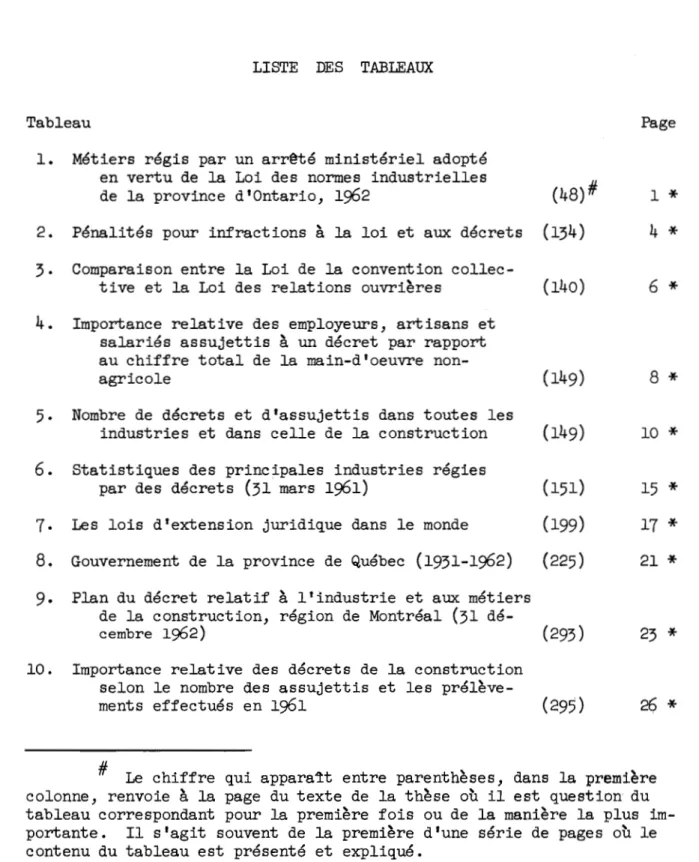

LISTE DES TABLEAUX

Tableau Page

1. Métiers régis par un arrêté ministériel adopté en vertu de la Loi des normes industrielles

de la province d'Ontario,

1962

(48)#

l*

2. Pénalités pour infractions à. la loi et aux décrets

(134)

4

*

3·

Comparaison entre la Loi de la conventioncollec-tive et la Loi des relations ouvrières

(140)

6

*

4.

Importance relative des employeurs, artisans etsalariés assujettis à. un décret par rapport au chiffre total de la main-d'oeuvre non-agricole

5·

6.

7·

8.

9·

10.

Nombre de décrets et d'assujettis dans toutes les industries et dans celle de la construction Statistiques des principales industries régies

par des décrets

(31

mars1961)

Les lois d'extension juridique dans le monde Gouvernement de la province de Québec

(1931-1962)

Plan du décret relatif à. l'industrie et aux métiersde la construction, région de Montréal

(31

dé-cembre l962)Importance relative des décrets de la construction selon le nombre des assujettis et les prélève-ments effectués en

1961

(149)

(149)

(151)(199)

(225)

(293)

(295) 8*

10

*

15*

17*

21

*

23

*

26*#

Le chiffre quiappara~t

entre parenthèses, dans la première colonne, renvoie à. la page du texte de la thèse où il est question du tableau correspondant pour la première fois ou de la manière la plus im-portante. Il s'agit souvent de la première d'une série de pages où le contenu du tableau est présenté et expliqué.*

Les pages avec astéri~que se trouvent à. la fin de la thèse après le dernier chapitre.11.

Décrets en vigueur de1934

à1938

dans les régionsde Québec et de Trois-Rivières

(296)

12.

Métiers régis par un article spécial ou unesec-tion propre dans le décret de Montréal (Métiers

de juridiction provinciale exclus)

(303)

13.

Prescriptions d'envergure provinciale concernantles travailleurs de fer structural et quelques

autres métiers

(307)

14.

Décrets et articles d'envergure provinciale con-cernant l'industrie des ascenseurs(installa-tion et service)

(312)

15.

Juridiction territoriale et nombre d'assujettis dans les quatre décrets connexes à lacons-truction

(31

mars1961)

(315)

16.

Juridiction territoriale et zones des diverses sections du décret relatif à l'industrie des matériaux de construction17.

Nombre d'arrêtés en conseil relatifs aux conven-tions collectives rendues obligatoires par décrets dans l'ensemble de la province18.

Nombre d'arr@tés en conseil, selon leur objet,relatifs aux conventions collectives rendues obligatoires dans les différentes régions de la province

(1934-1962)

19.

Longévité moyenne des décrets de la construction20.

Corrélation de rang des régions assujetties à un décret de la construction selon l'importance économique de la région et le nombre de dé-crets de1934

à1962

21.

Nombre d'avis de modification selon l'objet et la source d'initiative(1942-1962)

22. Nombre d'arrêtés ministériels selon l'objet et les objections formulées

(1934-1962)

23.

Nombre d'arrêtés ministériels selon l'objet et les changements apportés à l'avis de requ@te ou de modification(1934-1962)

24.

Longueur moyenne des délais entre les avis de re-qu@te ou de modification et l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels correspondants(1934-1962)

(322)

(326)(332)

(333)

(333)

(360)

(366)

(390)

27*

28

*

30

*

35

*

37

*

39

*

40

*

43

*

45

*

47

*

49

*

52

*

54

*

25.

Nombre d'apprentis et de compagnons ayant suivi les cours donnés par les commissions d'appren-tissage des métiers du b~timent26.

Dates d'expiration des décrets de la construction27.

Rythme de l'accroissement de la durée des décrets de la construction28.

Renouvellement automati~ue et délais relatifs à l'expiration des décrets de la construction29.

Montants des poursuites intentées par le Comité paritaire de Chicoutimi contre les compagnies C.M.M.M.K.30.

Certificats de qualification rendus obligatoires par règlements des comités paritaires (décem-bre1962)

31.

Certificats de classification rendus obligatoires par règlements des comités paritaires (décem-bre1962)

32.

Activités des bureaux d'examinateurs du Comité conjoint de Montréal33.

Nombre d'assujettis parmi les préposésà

l'entre-tien dans ~uelques régions34.

Les associations patronales générales de la construction35·

Nombre d'unités locales de huit unions interna-tionales et des syndicats de la construction dans les provinces de Québec et d'Ontario(1925-1962)

36.

Croissance du nombre d'unités locales de huit unions internationales de la construction dans trois provinces canadiennes{1932, 1942,

1952, 1962)

37·

Unités locales et effectifs des charpentiers-menuisiers d'Améri~ue et de la Fédération du(414)

56

*

(424)

58

*

(427)

59

*

(436)

62

*

(478)

64

*

(493)

65

*

(494)

69

*

(496)

70

*

{528)

72

*

73

*

(596)

77

*

(601)

8o*b~timent dans la province de Québec

(1925-1949) (605)

82

*

38.

Effectifs syndicaux dans l'industrie de lacons-truction au Canada et dans quelques

provin-ces

(1955-1961)

(6o6)

84

*

39.

Nombre d'unités loca1es et effectifs syndicaux des unions et des syn<licats affiliés aux conseils deRmétiers de la construction à Montréal .

(607)

86

*

(1925-1949)

40. Degré de syndicalisation des travailleurs de la construction dans trois provinces canadiennes

et au Canada (1955-1961) (610)

41. Effectifs syndicaux dans l'industrie de la cons-truction dans la province de Québec selon

certaines affiliations (1955-1961) (611) 42. Fréquence des recours

à

la conciliation età

l'ar-bitrage et délais de négociation (1950-1960) (640) 43. Accréditations et conventions particulières dans

l'industrie de la construction (655) 44. Personnel des comités paritaires de la

construc-tion (1961) (677)

45. Remboursements de salaires effectués par les co-mités paritaires et estimé des salaires payés aux ouvriers de la construction assujettis

aux décrets (1935-1961) (680)

46. Dispersion des taux de salaires des briqueteurs

dans la région de Toronto (1960) (690) 47. Dispersion des taux de salaires des p~triers

dans la région de Toronto (1960) (690) 48. Dispersion des taux de salaires des plombiers

dans la région de Toronto (1960) (691) 49. Dispersion des taux de salaires des électriciens

dans la région de Toronto (1960) (691) 50. Dispersion des taux de salaires des charpentiers

dans la région de Toronto (1960) (691) 51. Dispersion des taux de salaires des teliers

dans la région de Toronto {1960) (691) 52. Dispersion des taux de salaires des manoeuvres

dans la région de Toronto (1960) (692) 53. Dispersion des taux de salaires des manoeuvres

dans la région d'Ottawa (1960) (692) 54. Dispersion des taux de salaires des journaliers

de construction dans la zone métropolitaine

de Winnipeg (1959-1961) (693)

55· Taux de salaires des ouvriers syndiqués et non syndiqués de la construction

à

Toronto età

Montréal (1er octobre 1960) (696)

88

*

90* 91*

93*

98*

100 * 103*

105 *lo6

*

107 * 108*

109*

llO* 112*

113*

116*

56. Différences entre les taux de salaires payés aux ouvriers de quelques métiers et aux manoeuvres dans l'industrie de la cons-truction et dans les autres industries

{1er octobre 1960)

57· Taux de salaires de quelques métiers de la construction

à

Montréal età

Toronto (1920-1$161)58. Taux de salaires de quelques métiers et des manoeuvres de la construction à Montréal et à Toronto (1920-1961)

59. Evolution de l'écart relatif entre les taux de salaires de quelques métiers et de la catégorie des manoeuvres dans la construc-tion à Montréal et à Toronto (1920-1961) 60. Conflits ouvriers dans l'industrie de la

cons-truction dans les provinces de Québec et d'Ontario (1920-1960)

61. Conflits ouvriers dans quelques pays d'Amérique du Nord et d'Europe (1949-1960) (703) 117

*

{707) 118*

(707) 119*

(707) 121*

(724) 123*

(726) 126*

LISTE DES CARTES

Carte Page

1.

Les trois zones des décrets concernant1'

in-dustrie des ascenseurs

(312)

130

*

2.

Juridiction territoriale du décret du fer etdu bronze d'ornementation depuis

1954

(315)

132

*

3·

Juridiction territoriale des décrets de laconstruction le

31

décembre1934

(449)

134

*

4.

Juridiction territoriale des décrets de laconstruction le

31

décembre1935

(450)

136

*

5·

Juridiction territoriale des décrets de laconstruction le

31

décembre1937

(451)

138

*

6.

Juridiction territoriale des décrets de laconstruction le

31

décembre1938

(452)

140

*

7·

Juridiction territoriale des décrets de laconstruction le

31

décembre1940

(455)

142

*

8.

Juridiction territoriale des décrets de laconstruction le

31

décembre1948

(457)

144

*

9·

Juridiction territoriale des décrets de laconstruction le

31

décembre1953

(459)

146

*

10.

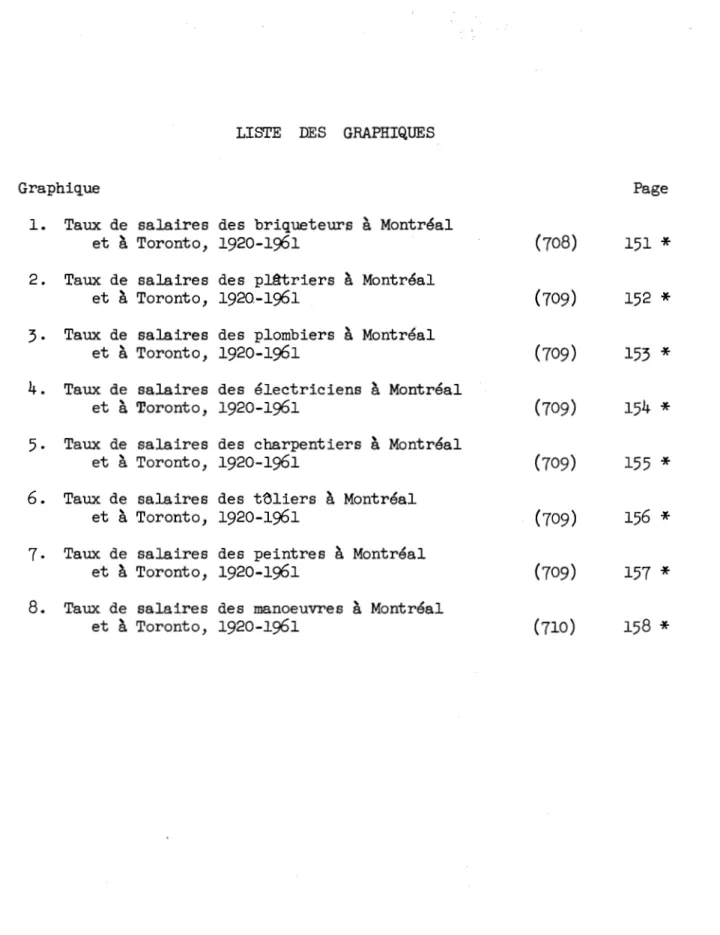

Juridiction territoriale des décrets de laLISTE DES GRAPHIQUES

Graphique Page

l . Taux de salaires des briqueteurs

à

Montréalet

à

Toronto,1920-1961

(708)

151

*

2.

Taux de salaires des pl~riersà

Montréalet

à

Toronto,1920.-1961

(709)

152

*

3·

Taux de salaires des plombiersà

Montréalet

à

Toronto,1920-1961

(709)

153

*

4.

Taux de salaires des électriciensà

Montréalet

à

Toronto,1920-1961

(709)

154

*

5·

Taux de salaires des charpentiersà

Montréalet

à

Toronto,1920-1961

(709)

155

*

6.

Taux de salaires des tôliersà

Montréalet

à

Toronto,1920-1961

(709)

156

*

1·

Taux de salaires des peintresà

Montréalet

à

Toronto,1920-1961

(709)

157

*

8.

Taux de salaires des manoeuvresà

MontréalArt. B .I .T. B.L.S. B.R. c. C .C.A. cf. ch. C.R.O.

c.s.

c.s.N.

C .T .C. C.T.C.C. F.A.T.-C.O.I. F.T.Q. G.O.Q. ibid. loc. cit. SIGLES l. Abréviationsarticle, ou articles, selon le cas. Bureau international du travail.

Bureau of Labor Statistics, Department of Labor, Washington, U.S.A.

copyright (dans les références bibliographiques). Canadian Construction Association.

Confer, c'est-à-dire voir, pour complément d'in-formation ou pour fin de comparaison.

chapitre.

Commission des relations ouvri~res.

'udiciaires de Québec, Cour supérieure Eugène Doucet •

Confédération des syndicats nationaux.

Congr~s du travail du Canada.

Confédération des travailleurs catholiques du Canada.

Fédération américaine du travail - Congrès des organisations industrielles.

Fédération des travailleurs du Québec. Gazette officielle de Québec.

ibidem, c'est-à-dire au m@me endroit que dans la référence précédente.

loco citato: Renvoie à l'étude ou à l'article déjà cité de l'auteur mentionné.

DES RELATIONS INDUSTRIELLES DIFFICILES DANS UNE INDUSTRIE COMPLEXE

L'industrie de la construction sur le continent nord-américain a mauvaise réputation. Elle évoque le patronage dans l'octroi des con-trats et les conflits dans les relations industrielles.

Pour un entrepreneur en construction, qui dit relations ouvri-ères éveille en son esprit l'image d'un nid de guêpes. Directement, ou par l'entremise de son association patronale, il doit faire face aux problèmes suivants: l'atelier fermé, les contingentements de travail, l'opposition au progrès technique, et en particulier, le fardeau de né-gociations qui n'en finissent plus. En effet, il lui faut recommencer

à

discuter de conditions de travail avec chacune des quelques vingt u-nions ouvrières qui représentent autant de métiers ou de groupes diffé-rents; celles-ci joueront du cric, chacune s'appuyant sur lescanees-sions accordées à l'autre pour obtenir davantage. Faute de s'entendre avec l'une d'elles, il s'expose

à

voir ses chantiers fermés, si les mé-contents décident de dresser une ligne de piquetage; sans parler des arrêts de travail qui se produisent en dehors de tout confl:it entre patrons et ouvriers par suite d'une rivalité intersyndicale, tel groupe prétendant avoir juridiction sur tel genre de travail, ou tel autre re-fusant de travailler avec des non-syndiqués ou avec des ouvriers mem-bres d'une union rivale.une industrie où il faut sans cesse recommencer l'organisation, une indus-trie composée d'un nombre quasi infini d'employeurs, pour lesquels il se-ra peut-@tre nécessaire d'acquérir autant de certificats de reconnaissan-ce syndicale, et de qui il faudra obtenir, parfois un à un, la signature d'un contrat de travail déjà négocié avec une association patronale. C'est aussi le problème de surveiller l'application de la convention sur des chantiers de travail nombreux et dispersés aux quatre coins d'une grande ville ou dans des régions éloignées de plusieurs centaines de mil-les. En cas de conflit, c'est le défi que pose l'obligation de mener à bien une grève dans des circonstances très difficiles, vu la structure de l'industrie et la dispersion considérable des lieux de travail.

Quant à l'ouvrier de la construction, il vit dans la menace constante du ch6mage: le ch6mage saisonnier le frappe chaque année et le ch6mage cyclique l'atteint d'habitude plus dlll'ement que la plupart des autres salariés. S 1 il a la chance de travailler, la. courte durée c.e chaque chantier l'oblige, à moins qu'il n'appartienne à la minorité de::. privilégiés, à changer d'employeur plusieurs fois au cours d'une même

' année; de ce fait, son gagne-pain dépend toujours de la bienveillance &.

son égard des contremaîtres chargés de l'embauchage ou de l'~gent

d'a~-faires de l'union; ainsi doit-il souvent se soumettre, pour trouver un emploi, à la pratique répandue des pots-de-vin.

Sur les chantiers non syndiqués, les problèmes sont d'un autre ordre: là les ouvriers n'ont d'autre appui pour la détermination de leurs conditions de travail que la situation économique du marché, mar-ché du produit et marmar-ché du travail; dans les périodes de sous-emploi, ils se font concurrence les uns aux autres, offrant eux-m@mes leur

Toutes ces di:f:ficultés tiennent, jusqu'à un cert~in point, à la nature même d'une industrie très di:f:férente des autres et d'une rare complexité. Le produit fini suppose une variété de matéri~ux; il

la rencontre en un même lieu d'un nombre considérable d'ouvriers spécia-lisés de divers métiers, dont le travail doit s'agencer selon un ordre et une chronologie relativement rigides.

La complexité de la réalisation entraîne une structure adminis-trative non moins complexe: entrepreneurs généraux et entrepreneurs de métiers, entrepreneurs en b~timents et en travaux de génie, entrepre-neurs exécutant eux-mêmes une partie des travaux et entrepreentrepre-neurs distri-buant tout le travail aux sous-traitants, etc. Du c6té des travailleurs, les ouvriers s'étant groupés par métiers, une vingtaine d'unions

rentes peuvent être concernées dans une construction d!Jrnportance moyen-ne. Aux employeurs et aux employés s'ajoutent let: P!"'CP'iét;a.ires, par-ticuliers et corps publics, qui :font construire, les arc>rï "t;<e;ctes, nieurs et dessinateurs qui préparent les plans, les prêteurs et: ba:U-leurs de fonds, les producteurs de matériaux.

Les relations qui s! établissent entre pareLLie variété de per-sonnes et de groupes ne saur&.ient aller sans di:f:ficultés. Admin:ï stra-teurs de tous degrés engagés directement dans la réalisation de l'oeu-vre, unions ouvrières nombreùses et jusqu!

à

un certain pci.nt. rivales, pr·oducteurs dE ma+;ériaux de toutes :Jcrtes, architectes et ingénieurs, cc·n~ .. o!Ilma-r.;eur::. de constructicn de diverses catégories, autant de p6lesd.' ambit,i.cn~=' et d.E: jeux d'influence toujours en éveil. E.;1tn, la gérance et les oûvriers de chaqu.e métier, entre les nombreux métiers eux-mêmes, entre Jes propriétaires, les constr-ucteurs et les

producteurs de matériaux se tisse une trame de relations qui se compli-quent presque

à

l'infini; de ces relations, quelques-unes ont une cer-taine stabilité, d'autres se nouent et se dénouent dans l'espace de temps relativement bref de la durée d'un chantier, et recommencent en-tre d'auen-tres personnesà

d'autres endroits d'une annéeà

l'autre, quand ce n'est pas d'un moisà

l'autre.Dans ce réseau complexe, des forces centrifuges et centripètes jouent simultanément tant entre les nombreuses personnes engagées dans telle construction, qu'entre les diverses organisations de toute nature impliquées, de près ou de loin, dans l'affaire en marche. L'oeuvre com-mune

à

réaliser tendà

unir personnes et groupes concernés, les intér~ts divergents et, dans certains cas, de pures questions d'orgueil et de ri-valité,à

les diviser.*

Un des premiers problèmes qui se posent dans les relations P<ë~ tronales-ouvrières de la construction, c'est celui de la juridiction cise que possèdent les représentants des diverses organisations soit de la part de l'autorité civile, soit de leurs propres mandants. Qui repré-sentent-ils exactement? A qui s'appliquent les clauses du contrat col-lectif? Comment fixe -t ·-on les l i mi tes de ce qu'on appelle 1' uni té de gociation?

En présence des forces opposées qui jouent simultanément, la dé-termination de l'unité de n{gociation devient un problème difficile et toujours changeant. Si les forces de cohésion l'emportent, l'unité de négociation pourra inclure tous les métiers de la construction dans une étendue géographique relativement considérable; si ce sont les forces de

division qui dominent, l'unité pourra se limiter aux ouvri0rs de tel ~é tier travaillant pour tel employeur, parfois même à la construction de tel immeuble. Entre ces deux extrêmes, une gamme presque infinie des diverses combinaisons possibles.

L'unité de négociation peut être fixée par décision gouvernemen-tale ou déterminée par les parties contractantes elles-mêmes dans un cédé dynamique à base d'essais et d'erreurs. De toute manière, le pro-blème demeure fondamental: il précède tous les autres aspects des rela-tions patronales-ouvrières et il exerce une action constante sur leur contenu.

Un autre aspect du même problème, c'est celui de l'étendue de l'application du contrat collectif'. Celle-ci dépend du degré de syndi-calisation qu'ont pu atteindre les organisations patronales et ouvrières.

Là

où la syndicalisation est faible - et c'est le cas le plus fréquent dans l'industrie de la construction -, la présence d1un ~mportant sec-teur non syndiqué constitue, en période de sous -emploi, ·-'ne mE nace al..:x conditions de travail des ouvriers syndiqués eux-mêmes et un danger p0u.r les employeurs obligés par contrat à payer des salaires relativement élevés. Pour obvier aux inconvénients d'une telle situation dans une industrie sensible aux mouvements du cycle économique,pays ont établi, par législation appropriée, un système qui impose des conditions de travail raisonnables et souvènt uniformes à tou.s l.es em-ployeurs et employés de l'industrie dans une région déterminée. Ce mo-de mo-de réglementation peut prendre diverses t'ormes,

à

partir d'une sim-pie :1·.)! de sala;ire minimum j-J.squ'à la méthode des conventions collec-tiYes librement négociées par les parties contractantes et rendues obli-gatoires par l'autorité civile ensuite. C'est ce dernier système qui sela présente thèse; la loi qui le régit porte un nom imprécis, celui de Loi de la convention collective.

Là

ou coexistent les deux formules de la réglementation publi-que et de la négociation privée, elles exercent une influence concurren-te sur la détermination de l'unité de négociation. Habituellement, le gouvernement chercheraà

respecter les diverses zones prévues par les contrats collectifs privés; mais inversement, le système de réglementa-tion influencera les parties contractantes dans la déterminaréglementa-tion de leur propre unité de négociation. Ainsi on peut se demander si ce n'est pas la méthode de l'extension juridique des conventions collectives de tra-vail qui explique en bonne partie pourquoi on trouve actuellement dans la construction au Québec,à

la différence de la pratique générale dans le reste du Canada et aux Etats-Unis, une unité de négociation qui in-clut un nombre plus ou moins considérable de métiers et qui s'étendà

une région géographique déterminée.Unité de négociation, réglementation des conditions de travail, influence réciproque des deux éléments d'un régime mixte de négociation privée et de décisions publiques, tels seront les thèmes principaux de notre recherche.

Mais avant d'aborder l'étude du Québec, il a paru utile de bros-ser un tableau rapide de la situation dans un certain nombre de pays du monde. Sans doute, le cadre juridique général dans lequel évoluent les relations ouvrières de tel pays constitue un facteur important dont il faudra tenir compte avant de tirer quelque conclusion que ce soit; d'un a11tre c6té, il sera peut-@tre possible de retrouver certaines caracté-rl.stiques générales de l'industrie et de la psychologie de ses ouvriers

qui permettront une meilleure intelligence de la formule introduite au Québec en

1934.

*

La première partie de la thèse exposera donc, en guise de préli-minaires, les divers systèmes de relations industrielles que connatt l'industrie de la construction dans quelques pays du monde occidental.

Le chapitre 1 traitera de la situation en Amérique du Nord, le chapitre 2 décrira le régime très différent qui existe en Europe.

L'étude de la Loi de la convention collective constituera la deuxième partie; on verra d'abord le fonctionnement de la loi, ses ca-ractéristiques générales et les principales industries qui s'en sont prévalu (ch.

3),

puis l'histoire de la loi, parce que cette histoire et celle des décrets de la construction ne se comprennent que l'une par l'autre. (ch.4

et5).

La troisième partie, la plus longue, analysera les décrets de la construction sous leurs principaux aspects: classification selon l'ob-jet (ch.

6),

étapes de la procédure (ch.7),

contenu (ch.8),

juridic-tion territoriale (ch.9),

juridiction industrielle et professionnelle(ch. 10).

Les hypothèses que l'on peut poser, et leur discussion, par rap-port

à

l'influence du système de l'extension juridique sur divers élé-ments des relations patronales-ouvrières formeront la quatrième partie: influence sur l'organisation patronale et ouvrière (ch. 11), sur la négociation collective (ch.12)

et sur les salaires (ch.13).

Un der-nier chapitre, qui servira de conclusion, tentera d'évaluer lesavantages et les inconvénients de l'extension juridique pour l'industrie de la construction au Québec

à

la lumière de près de trente ans·d'histoi-re vécus sous ce régime.DIVERS SYSTEMES DE RELATIONS INDUSTRIELLES DANS LA CONSTRUCTION DANS LE MONDE OCCIDENTAL