UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE FACULTÉ DE MÉDECINE D’AMIENS

ANNÉE 2017 N°53

FACTEURS ASSOCIÉS À LA DOSE DE PROPOFOL À L’INDUCTION ANESTHÉSIQUE : ÉTUDE RÉTROSPECTIVE SUR 898 PATIENTS.

THÈSE POUR LE DIPLOME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE Spécialité ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

Présentée et soutenue publiquement Jeudi 15 Juin 2017

Par

Monsieur Julien RAHAL Né le 29 Janvier 1985 à Paris 12e

PRÉSIDENT DU JURY

Monsieur le Professeur Hervé DUPONT JUGES

Monsieur le Professeur Michel ANDREJAK Monsieur le Professeur Pascal BERNA Monsieur le Docteur Dominique MONTPELLIER

DIRECTEUR DE THÈSE

À mon Maître et Président de Thèse, Monsieur le Professeur Hervé DUPONT Professeur des Universités - Praticien Hospitalier (Anesthésie-Réanimation) Vice-Doyen et Assesseur du 2ème cycle Chef du service de Réanimation Polyvalente Chef du Pôle Anesthésie-Réanimations

Vous me faites l’honneur de présider cette thèse.

Je vous remercie pour l’enseignement que vous m’avez apporté tout au long de mon cursus. Recevez l’expression de mon profond respect.

À mon Maître, Monsieur le Professeur Michel ANDREJAK Professeur des Universités - Praticien Hospitalier consultant (Pharmacologie fondamentale clinique) Ancien Directeur du Centre Régional de Pharmacovigilance d'AMIENS Ancien Responsable du service de pharmacologie clinique Pôle Biologie, Pharmacie et Santé des populations Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques

Vous me faites l’honneur de juger mon travail.

Je vous remercie pour votre disponibilité et votre bienveillance. Votre regard de spécialiste en Pharmacologie restera pour moi très enrichissant. Recevez l’expression de mon profond respect.

À mon Maître, Monsieur le Professeur Pascal BERNA Professeur des Universités - Praticien Hospitalier Chef de Service de Chirurgie Thoracique et des Soins Continus Vasculaires et Thoraciques Coordinateur Adjoint du Pôle "Thorax - Cœur - Vaisseaux"

Vous me faites l’honneur de juger mon travail.

Vous m’avez appris l’importance de la relation entre chirurgien et anesthésiste, dans la qualité de la prise en charge du patient. Je vous remercie de la confraternité dont vous faites preuve au quotidien. Je sors enrichi du travail en équipe mené dans votre service et au bloc opératoire. Recevez l’expression de mon profond respect.

À mon Maître et Directeur de Thèse, Monsieur le Professeur Emmanuel LORNE Professeur des Universités - Praticien Hospitalier (Anesthésie-réanimation)

Je vous remercie d’avoir accepté de diriger ce travail de thèse.

Vos enseignements pratiques et l’expérience que vous partagez avec nous, sont toujours éclairés. Vous m’avez fait progresser chaque jour dans la réflexion sur la prise en charge des patients. Je vous remercie de votre soutien et du temps passé pour guider et améliorer ce travail. Recevez l’expression de mon profond respect.

À mon Maître, Monsieur le Docteur Dominique MONTPELLIER Praticien Hospitalier Anesthésie Membre du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins

Vous me faites l’honneur de juger mon travail.

Merci pour l’exemple que vous représentez au quotidien et l’expérience que vous partagez avec nous. Recevez l’expression de mon profond respect.

REMERCIEMENTS

À Têta Marie,Pour la gaîté de ton souvenir qui guide mes pas

À mes parents,

Pour votre amour inconditionnel et les valeurs que vous m’avez transmises. Vous nous poussez toujours à donner le meilleur de nous-même et cet aboutissement en est le fruit. Merci pour la relecture de ce travail.

À Laetitia,

Pour ta présence à mes côtés qui est un bonheur dont je ne saurais plus me passer. Merci pour le dévouement, le soutien et la patience dont tu as fait preuve au quotidien.

À Arnaud,

Pour ton amitié indéfectible et ces cinq années de partage. Merci pour la relecture de ce travail.

À Martine,

Pour votre soutien et votre disponibilité. Merci pour la relecture de ce travail.

À Mr Meynier,

Pour votre disponibilité et votre participation à la part statistique de ce travail.

À mes co-internes,

Pour les moments heureux et difficiles traversés ensemble.

À celles et ceux, médecins, chirurgiens, infirmiers, qui de près ou de loin ont contribué à

ma formation et m’ont rendu meilleur.

TABLE DES MATIERES

LISTE DES ABRÉVIATIONS ... 16

INTRODUCTION ... 17

PHARMACODYNAMIE ET PHARMACOCINETIQUE DU PROPOFOL ... 17

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION DU PROPOFOL ... 18

FACTEURS ASSOCIES A LA DOSE DE PROPOFOL : REVUE DE LA LITTERATURE ... 18

PATIENTS ET MÉTHODE ... 31

POPULATION DE L’ETUDE ... 31

RECUEIL DE DONNEES ... 32

ANALYSE STATISTIQUE ... 34

ESTIMATION DU NOMBRE DE SUJETS NECESSAIRES ... 34

RÉSULTATS ... 35

DIAGRAMMES DE FLUX ... 35

CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ... 36

RESULTATS POUR LA DOSE/KG DE POIDS TOTAL ... 39

RESULTATS POUR LA DOSE/KG DE MASSE MAIGRE ... 42

SIGNIFICATIVITE DE LA CORRELATION PAR FACTEUR TESTE ... 45

DISCUSSION ... 46

POPULATION DE L’ETUDE ... 46

DOSES D’INDUCTION DE PROPOFOL ... 47

VARIABLES INDEPENDAMMENT CORRELEES A LA DOSE ... 47

VARIABLES DEPENDANTES LIEES A LA DOSE ... 51

VARIABLES NON CORRELEES A LA DOSE ... 53

FACTEURS NON-ETUDIES ... 55

CONCLUSION ... 56

LISTE DES ABRÉVIATIONS

AIVOC : anesthésie intraveineuse à objectif de concentration ALR : anesthésie locorégionale

AMM : autorisation de mise sur le marché ATCD : antécédent

AVC : accident vasculaire cérébral BHE : barrière hématoencéphalique BIS : index bispectral

BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive CHU : centre hospitalier universitaire

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés CPA : consultation pré-anesthésique

CYP : cytochrome P

DMM : dose par kilogramme de masse maigre DPT : dose par kilogramme de poids total

DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques DSI : Direction des systèmes informatiques

EEG : électroencéphalogramme

GABA : acide gamma-aminobutyrique HDL : High density lipoproteins IMC : indice de masse corporelle InVS : Institut de veille sanitaire IRC : insuffisance rénale chronique MAR : médecin anesthésiste-réanimateur NDA : numéro de dossier administratif NIP : numéro d’identification permanent NMDA : N-méthyl-D-aspartate

PAM : pression artérielle moyenne SNC : système nerveux central

INTRODUCTION

Sur l’année 2010 en France, un total de 11 323 630 actes d’anesthésie ont été réalisés, soit une augmentation de 42,7% depuis l’enquête épidémiologique de 1996[1].

Le 2,6-di-isopropylphénol ou propofol, dernier né des agents hypnotiques intraveineux est le résultat de recherches menées au début des années 1970 sur les dérivés alkyls du groupe phénol. La première utilisation rapportée chez l’homme date de 1977[2].

Pharmacodynamie et pharmacocinétique du propofol

Le propofol se fixe sur le récepteur de l’acide gamma-amino-butyrique de type A (GABAa), qui est un canal ionique chlore, situé sur les membranes des neurones post-synaptiques. Ce récepteur se compose de 5 sous-unités parmi a (1 à 6), b (1 à 3), g (1 et 2), d, p ou q. Lorsqu’il est activé par son neurotransmetteur, le GABA, le canal s’ouvre et devient perméable aux ions chlorures, ce qui hyperpolarise le neurone et empêche la transmission du potentiel d’action. Le propofol, possède une affinité allostérique pour la sous-unité b2 et b3. Une fois fixé, il diminue la dissociation du GABA de son récepteur favorisant ainsi l’inhibition du système nerveux central (SNC) et donc de la conscience. Ces canaux possèdent aussi des sites de fixation différents pour d’autres molécules pharmacologiques tels les benzodiazépines (sous-unité a1 et a2), les barbituriques, l’étomidate, l’éthanol et les stéroïdes.

Seule la fraction non liée et non ionisée d’un médicament pénètre au niveau cérébral. Le propofol se présente en émulsion lipidique (Intralipide® à 10%) car il est insoluble dans l’eau (124mg/l). Il est lié aux protéines plasmatiques à 98%. Cela signifie que seuls 2% de la dose injectée diffuse au site d’action. Les protéines concernées par la fixation des médicaments « base faible » tels que le propofol sont nombreuses : albumine, lipoprotéines, a1-glycoprotéine acide et g-globulines[3]. Avec un pKa à 11,1, la forme non-ionisée est majoritaire dans le plasma, d’où sa bonne diffusion au travers des membranes cellulaires. Son petit poids moléculaire de 178 et sa forte liposolubilité (coefficient octanol/eau = 15 à pH 7,4) participent à obtenir rapidement une concentration efficace au site-effet. Son délai d’action est de 30 à 40 secondes puisqu’il traverse facilement la barrière hémato-encéphalique (BHE). Sa durée d’action courte, de 4 à 10 minutes, est due à une redistribution importante du SNC vers les autres tissus[4].

La pharmacocinétique du propofol obéit à un modèle tricompartimental. Chaque compartiment est caractérisé par son volume et sa constante de transfert. Lorsqu’il est injecté,

le propofol se répartit d’abord dans le sang et les tissus fortement vascularisés (compartiment central) qui possède un volume de l’ordre de 15 à 20 litres. Ensuite, la molécule se distribue d’une part, vers le compartiment d’équilibration rapide constitué du tissus digestif / musculaire et d’autre part, vers le compartiment d’équilibration lente constitué du tissu adipeux[5]. Son volume de distribution à l’état d’équilibre varie entre 150 et 700 litres. Le métabolisme du propofol est hépatique par les cytochromes P 450 (CYP450). La molécule est transformée par glucuroconjugaison et sulfoconjugaison en hydroxy-propofol, qui possède une activité hypnotique d’environ 1/3 de celle du propofol. Son élimination est urinaire à 98%. Sa clairance métabolique très élevée (30ml/kg/min), est supérieure au débit sanguin hépatique, traduisant l’existence d’autres sites de biotransformation. Environ 70% de la dose sont excrétés dans les urines durant les 24 premières heures. Après 60 ans, la clairance du propofol décroît de façon linéaire[6].

Recommandations d’utilisation du propofol

De l’avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé, la dose d’induction doit être titrée (20 à 40mg toutes les 10 secondes) en fonction de la réponse du patient, jusqu’à obtention des signes cliniques de narcose. La plupart des patients adultes de moins de 55 ans nécessitera une dose de 1,5 à 2,5mg/kg de poids corporel. Chez les patients de plus de 55 ans, ASA Score 3 et 4 (en particulier les insuffisants cardiaques), la dose nécessaire sera réduite à 1mg/kg et la titration plus lente (20 mg toutes les 10 secondes). Les effets indésirables les plus fréquents sont une douleur locale à l’injection (>10%) et une bradycardie/hypotension (entre 1 et 10%)[7].

Facteurs associés à la dose de propofol : revue de la littérature

Un accident vasculaire cérébral (AVC) correspond à l’obstruction ou à la rupture d’un vaisseau sanguin irriguant le cerveau[8]. Sa survenue déclencherait une perturbation précoce de la neurotransmission GABA-ergique. Sur un modèle d’ischémie-hypoglycémie in vitro, il existait un phénomène de rétrocontrôle négatif, par internalisation du récepteur GABAa dans les neurones de l’hippocampe. Ce processus médié par la déphosphorylation de la sous-unité b3 menait à la mort neuronale[9]. Dans une étude post-mortem, sur des cerveaux humains victimes d’AVC aigus et chronicisés, il a été observé une diminution de l’expression de la sous-unité a2 du récepteur GABAa dans le cortex auditif[10].

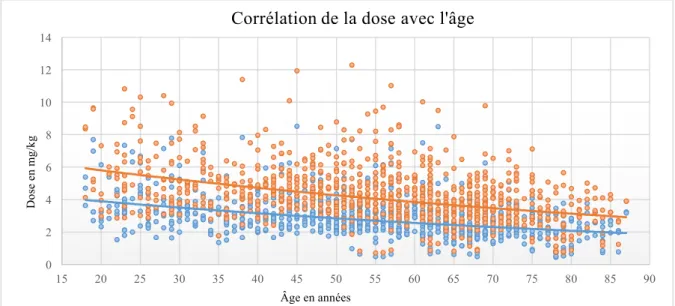

L’effet de l’âge sur la variabilité pharmacocinétique du propofol peut être expliqué par la diminution progressive du volume du compartiment central, de la clairance du propofol, de la protidémie et des débits cardiaques, hépatiques et rénaux[6]. À partir de 60 ans, les doses d’induction requises sont significativement réduites et les effets secondaires plus marqués par la vitesse d’injection et les doses supérieures à 1,75mg/kg[11]. Dans les Annales Françaises d’Anesthésie Réanimation, P. Stieglitz recommande chez la personne âgée, de ne pas dépasser 1,5mg/kg pour l’induction, suivie si besoin, d’un complément de 0,3mg/kg juste avant intubation. Il rappelle l’importance d’une vitesse d’injection inférieure à 50mg/min[12].

McCleane et al. retrouvaient une corrélation négative entre l’âge et la dose de propofol

nécessaire à l’induction[13]. La sensibilité clinique et électroencéphalographique au propofol augmente avec l’âge[14]. Pour Kazama et al., la dose d’induction peut être déterminée à partir de 4 variables dont l’âge et la masse maigre[15].

La liaison protéique du propofol semble importante, car la forme liée agit comme une réserve qui ne traverse pas les membranes. Elle engendre une diminution de l’intensité de l’action et ralentit la dégradation et l’élimination. Mazoit et Samii publiaient que 50% de la fraction liée, l’était aux érythrocytes dont 40% sur leur membrane cellulaire. Sur les 48% restants liés aux protéines, presque exclusivement à l’albumine, ils retrouvaient 1,5% de liaison à l’a1-glycoprotéine acide et aucune liaison aux lipoprotéines[16]. Pour McCleane et al., l’albuminémie et l’hémoglobinémie étaient faiblement mais significativement corrélés avec la dose d’induction moyenne du propofol[13].

L’anesthésie locorégionale (ALR) médullaire ou périphérique, peut être combinée à une anesthésie générale pour la gestion de la douleur post-opératoire. En chirurgie viscérale, une étude contrôlée retrouvait une réduction significative de la dose d’induction anesthésique de propofol lorsqu’un bolus combiné d’anesthésique local et de morphinique était réalisé par cathéter péridural T12-L1[17]. Dans une autre étude, l’administration d’un adjuvant de l’anesthésique local par cathéter para-vertébral T4-T5, diminuait significativement la dose d’induction anesthésique de propofol, versus anesthésique local seul[18]. L’effet-épargne de l’ALR médullaire sur la dose cumulée de propofol à l’induction était croissant, selon que la xylocaïne était injectée en intraveineux, en péridural lombaire ou en péridural thoracique[19]. En anesthésie à objectif de concentration (AIVOC), plus le nombre de segments métamériques bloqués par anesthésie péridurale était important, plus la concentration plasmatique de propofol dépassait la cible prédite. Ainsi, pour un bloc d’une vingtaine de métamères, il existait une réduction de 30% de la clairance du propofol, par modification du débit sanguin hépatique et rénal[20].

Le score ASA est un système de classification d’état de santé physique, validé par l’American Society of Anesthesiologists[21]. Les recommandations précisent que la dose de propofol à l’induction doit être diminuée chez les patients ASA 3 et 4[7]. Dans la littérature, ce score était fortement lié à la dose d’induction moyenne de propofol[13]. Dans une analyse rétrospective de 1869 inductions anesthésiques, Akhtar et al. notaient une relation inverse entre la dose de propofol administrée et le score ASA. Chez les plus de 79 ans cependant, les doses administrées ne différaient pas significativement selon le score ASA. Même si celles-ci étaient réduites de 17% chez les 65-79 ans et de 29% chez les plus de 79 ans, elles restaient supérieures aux recommandations[22].

L’insuffisance cardiaque correspond à l’incapacité du myocarde à générer un débit cardiaque assurant les besoins de l’organisme. La dose de propofol à l’induction doit être diminuée chez l’insuffisant cardiaque[7]. Les bêtabloquants sont des antagonistes spécifiques des récepteurs bêta-adrénergiques. Ils diminuent la fréquence cardiaque et les besoins en oxygène du myocarde. De ce fait, ils sont utilisés dans le traitement de plusieurs pathologies cardiovasculaires telles l’insuffisance cardiaque chronique, la coronaropathie, l’arythmie et l’hypertension artérielle[23]. Dans la littérature, l’utilisation d’esmolol, bêtabloquant de courte durée d’action, réduisait significativement la dose d’induction anesthésique nécessaire de propofol pour thyroïdectomie (-14%)[24]. Pour une même dose de propofol à l’induction, la profondeur de narcose monitorée par la valeur de l’index bispectral (BIS) était significativement plus basse dans le groupe esmolol. Celui-ci, en plus de diminuer le stress cardiovasculaire à l’intubation, réduisait de 25% les besoins en propofol à l’induction par réduction du débit cardiaque[25]. Pourtant, Asouhidou et Trikoupi qui retrouvaient cet effet-épargne hypnotique de l’esmolol, ne notaient pas de différence de débit cardiaque estimé par VigileoÔ[26]. Takizawa et al. testaient le landiolol, bêtabloquant d’ultra courte durée d’action dérivé de l’esmolol. Ils montraient une diminution du débit cardiaque d’environ 1 l/min (mesuré par dilution de colorant) et un effet-épargne significatif de 20% sur la dose de propofol à l’induction. Ils expliquaient que l’injection d’une dose fixe de propofol, associée à un débit cardiaque moindre, modifierait la dilution du produit dans le compartiment sanguin. Ils supposaient également qu’un blocage des récepteurs bêta-adrénergiques de la formation réticulée, interagissant avec le traitement de l’information dans le thalamus, participerait à l’effet-épargne anesthésique. Un tel effet ne serait pas retrouvé avec l’esmolol de nature hydrophile qui ne traverse pas la BHE[27]. Dans d’autres études, l’injection de bêtamimétiques avait un effet réveil clinique et sur l’index bispectral lors de la sédation au propofol mais pas pendant une anesthésie générale. Les catécholamines exogènes modifiaient les taux de

neurotransmetteurs cérébraux et le métabolisme du propofol par augmentation du débit cardiaque[28,29].

Le tétrahydrocannabinol, principe actif du cannabis, est très lipophile et franchit aisément la BHE. Il agit sur les récepteurs CB1 couplés aux protéines G inhibitrices du SNC. Consommé de façon aiguë, il entraîne sédation, analgésie, anxiolyse, relaxation musculaire et élévation du seuil épileptique. Sa consommation chronique provoque une dépendance, des troubles anxieux et dépressifs ainsi qu’une tolérance aux effets analgésiques[30]. Une étude rapportait que la dose de propofol requise pour obtenir une cible de BIS à l’induction n’était pas différente entre les consommateurs et les non-consommateurs de cannabis. Cette dose était par contre augmentée de 20% pour permettre l’insertion d’un masque laryngé[31].

Le diabète sucré apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d’insuline, ou que l’organisme n’utilise pas correctement l’insuline qu’il produit. Il résulte une dérégulation chronique de la glycémie qui entraîne avec le temps : neuropathie, micro- et macro-angiopathie[32]. La dyslipidémie est une anomalie qualitative ou quantitative d’un ou plusieurs lipides plasmatiques. Le cholestérol a une origine exogène par l’alimentation et endogène par biosynthèse hépatique, régulée en fonction des apports alimentaires. La baisse du HDL-cholestérol et la hausse des autres lipides plasmatiques sont des facteurs de risque d’athérosclérose[33]. Chez les patients diabétiques, une étude in vitro retrouvait une liaison du propofol aux protéines sériques supérieure à 98%. La fraction liée du propofol était fortement corrélée à un modèle utilisant comme variable la concentration en lipoprotéines, ou le taux de cholestérol et triglycérides[34]. Toujours in vitro, Zamacona et al. rapportaient que le pourcentage de propofol libre était de 0.54% chez les dyslipidémiques versus 1,61% chez les non-dyslipidémiques. Leur analyse montrait que les modification des taux de cholestérol total et de triglycérides, expliquaient 62% de la variabilité de la liaison du propofol aux protéines sériques[35]. Dans une étude de cas, Johnson et al. décrivaient la résistance inhabituelle d’un patient, à une induction anesthésique combinant barbiturique, propofol et halogéné correctement dosés. Celle-ci était mise sur le compte d’une hypertriglycéridémie à plus de 22 fois la normale. Le geste avait été réalisé après curarisation, mais le patient a déclaré une mémorisation importante. D’après les auteurs, une grande partie des deux hypnotiques liposolubles n’avaient pas pu atteindre la BHE, car l’affinité de liaison avec les lipoprotéines était supérieure[36].

Il existe une différence de composition corporelle selon le genre. Chez la femme, le pourcentage de masse grasse est plus important et le contenu en eau corporelle plus faible.

Ainsi, dans la littérature, le genre féminin était associé à une sensibilité diminuée au propofol et nécessitait des doses plus élevées, en rapport à leur volume de distribution plus important[37]. Buchanan et al. ne retrouvaient pas de différence sur la dose de propofol nécessaire à l’induction, mais obtenaient des valeurs de BIS supérieures chez les femmes pour les mêmes doses[38]. Pour Maeda et al., le genre féminin était significativement associé à une dose moyenne plus élevée de propofol pour maintenir un BIS entre 70 et 80[39]. Haensch et

al. titraient l’induction au propofol de 656 patients sous monitorage de

l’électroencéphalogramme (EEG). Les doses nécessaires de propofol à l’induction rapportées au poids, étaient plus élevées chez les femmes[40]. Chez les mammifères, les hormones sexuelles sont des neuro-stéroïdes qui ont des effets sur le récepteur GABAa[41,42]. Une production augmentée de progestérone pendant la phase lutéale du cycle menstruel et la grossesse, réduirait les besoins anesthésiques. Les œstrogènes auraient l’effet inverse, en supprimant l’inhibition médiée par le récepteur GABAa[42,43]. Ceux-ci augmenteraient l’expression des récepteurs N-méthyl-D-aspartate (NMDA) dans l’hippocampe et leur affinité au glutamate[44,45]. Fu et al. retrouvaient une concentration prédite de propofol nécessaire à la perte de conscience plus élevée, chez les patientes en phase folliculaire (4,17µg/ml) que lutéale (3,58µg/ml). La progestérone était corrélée de façon significative à la concentration au site-effet pour la perte de conscience[46].

Le surpoids et l’obésité se définissent comme une accumulation excessive de graisse corporelle. L’indice de masse corporelle (IMC) est une mesure qui correspond au poids divisé par le carré de la taille, permettant de quantifier cette obésité. Chez l’adulte, il y a obésité quand l’IMC est supérieur ou égal à 30kg/m2. C’est un facteur de risque majeur pour certaines

maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires ou certains cancers.[47] Quand le poids total augmente, la masse maigre et la masse grasse n’augmentent pas selon les mêmes proportions. L’augmentation de la masse maigre ne compte que pour 20 à 40% de l’augmentation du poids total. Pour les médicaments lipophiles, cela entraîne une augmentation du volume de distribution et il faut alors augmenter les doses pour un même effet[48,49]. Le débit cardiaque, rénal, hépatique et la clairance sont par contre, plus élevés. La graisse abdominale et la graisse viscérale reçoivent un débit sanguin plus faible que le tissu adipeux sous-cutané[50]. Une dose calculée sur le poids total chez l’obèse morbide, conduirait alors à un surdosage. Le pourcentage de masse maigre est corrélé de façon significative avec le débit cardiaque et la clairance du médicament. La masse maigre est mesurée de façon fiable par analyse d’impédancemétrie ou absorptiomètrie des rayons X. Il existe des formules, comme celle de James pour l’approximer, mais celle de Janmahasatian et al. semble mieux corrélée aux méthodes de référence pour les poids extrêmes[51–53]. Chassard et al. montraient que la

dose de propofol nécessaire n’était pas proportionnelle au poids ou à l’âge, mais liée à l’IMC et à la masse maigre[54]. En 2014, Pandit et al. publient les résultats du National Audit Project N°5 sur le retour accidentel à la conscience durant l’anesthésie générale. L’incidence était estimée à 1/19600 anesthésies générales, mais atteignait 1/8600 anesthésies pour chirurgie cardio-thoracique et 1/670 anesthésies générales pour césarienne. La moitié des cas étaient rapportés lors de la phase d’induction. Les facteurs associés étaient principalement : la curarisation, le genre féminin, les spécialités obstétricales, neurochirurgicales, cardiaques et thoraciques, le statut junior du médecin anesthésiste-réanimateur (MAR) et l’obésité. La grande fréquence de dosages arrondis par ampoule, par exemple Propofol 200mg, y était également critiquée[55]. Pandit et Cook rappelaient que le propofol, fortement liposoluble, devait s’équilibrer avec le compartiment graisseux avant d’atteindre le site effet. Titrer la dose d’hypnotique à l’effet clinique ne serait pas idéal, car des profondeurs différentes de perte de conscience seraient possibles et ne garantiraient pas l’anesthésie adéquate. Un calcul de dose basé sur le poids total assurerait l’anesthésie adéquate, mais augmenterait le risque d’instabilité hémodynamique. Un calcul basé sur la masse maigre assurerait la stabilité cardiovasculaire, mais augmenterait le risque de mémorisation[56]. D’autres études soutiennent qu’une dose par kilogramme de masse maigre (DMM) ou proportionnelle à la masse maigre chez l’obèse, avait les mêmes effets cliniques et EEG qu’une dose par kilogramme de poids total (DPT) chez le non-obèse[48,57–60].

L’index bispectral (BIS) est un algorithme d’analyse de l’EEG de surface cortical pour le monitorage de la profondeur d’anesthésie. Il explore la composante hypnotique, ainsi que la réaction d’éveil cortical lors d’une stimulation nociceptive. Il existe une corrélation entre la concentration de propofol, les signes cliniques et les signes EEG. Néanmoins, cette relation n’est pas linéaire. Il est possible d’observer des variations faibles de l’index, pour des modifications importantes de concentrations. Tous les facteurs physiopathologiques qui modifient l’EEG, peuvent influencer cet index. À l’inverse de l’activité épileptoïde, l’ischémie cérébrale, l’hypothermie et l’hypoglycémie ralentissent le tracé d’EEG. Les bétabloquants, l’éphédrine, les neuroleptiques peuvent aussi modifier la relation entre cet index et la concentration d’hypnotiques. Les curares, en supprimant le signal éléctromyographique frontal, modifient les valeurs de l’index. Dans certaines études, même si l’utilisation de ce monitorage permettait une diminution des doses cumulées[61], il n’existe pas à ce jour de données affirmant le bénéfice d’un tel monitorage sur la morbidité [62]. Arya et al. retrouvaient une différence entre la dose de propofol nécessaire pour la perte de réponse verbale et l’objectif de BIS, uniquement dans leur groupe masculin (2,06 vs 1,83mg)[63]. Khan et al., constataient sur l’EEG, que malgré une dose importante de propofol, une grande proportion de patients

n’atteignait pas une profondeur suffisante de narcose (niveau subdelta < 1Hz), au moment de la perte de conscience clinique. Ils retrouvaient une forte variabilité des concentrations plasmatiques à la perte de conscience (2,1 à 29,3 µg/ml)[64].

L’insuffisance rénale chronique (IRC) est une altération irréversible du fonctionnement des reins qui ne filtrent plus correctement le sang. Il en résulte une accumulation de déchets métaboliques, de sels minéraux, une dénutrition, une mauvaise absorption du calcium et un déficit de sécrétion en érythropoïétine entraînant une anémie.[65] Le foie est un organe qui assure de nombreuses fonctions vitales de synthèse, de stockage et d’élimination. Il synthétise et stocke le glucose. Il produit des facteurs de coagulation et des lipides. Enfin, il dégrade le cholestérol, les toxines et les médicaments. La cirrhose est inflammation chronique irréversible du foie entraînant la destruction des cellules hépatiques et leur régénération anarchique sous forme de nodules. Elle aboutit progressivement à la perte des fonctions de l’organe[66]. La pharmacocinétique du propofol chez les patients cirrhotiques et insuffisants rénaux est peu différente de celle de l’adulte sain[6]. Il n’existe pas de différence de fraction libre et de liaison protéique du propofol chez ces patients[67]. Pourtant, Goyal et al. montraient en titrant leurs inductions au propofol, que les patients en insuffisance rénale terminale, nécessitaient des doses significativement plus élevées pour la perte de préhension (1,42 vs 0,89mg/kg) et pour une même cible de BIS (2,03 vs 1,39 mg/kg). Ils retrouvaient également une corrélation inverse significative de la dose avec l’hémoglobinémie préopératoire[68]. Selon De Gasperi et al. chez les patients IRC, pour une même dose de propofol par kilogramme de poids à l’induction, les concentrations plasmatiques et l’aire sous la courbe étaient plus basses. Les volumes de distribution à l’état d’équilibre et la clairance du propofol étaient plus élevés. Ils mettaient en avant l’existence d’une biotransformation hépatique accélérée. Dans l’hyperuricémie, il existait une activité glucuronyl-transferase et de glucurono-conjugaison induite par les phénols[69].

McCleane et al. retrouvaient une faible corrélation inverse de la dose de propofol à l’induction

avec l’urée (r=-0,24)[13]. Par ailleurs, une étude montrait que pour des bilirubinémies totales variant de 7,8 à 362 µmol/l, l’ictère n’avait pas d’effet sur la pharmacodynamie du propofol, ni sur le BIS, ni sur la pression artérielle moyenne[70].

La maladie de Parkinson est la 2e pathologie neurodégénérative dans le monde après la maladie d’Alzheimer. Elle est causée par la dégénérescence des neurones à dopamine de la substance noire (striatum, thalamus, noyau sous thalamique). Il existe par conséquent une perturbation des réseaux neuronaux dans ces régions[71]. Une étude cas-témoins chinoise retrouvait une perte de conscience, chez les parkinsoniens, à une concentration cible significativement plus basse que chez les patients-contrôles[72]. Au-delà de 65 ans, la valeur

de base du BIS était différente selon que le patient présentait des troubles cognitifs ou non. Chez les patients souffrant de troubles cognitifs, la dose de propofol requise pour obtenir la narcose était réduite[73]. Chez les patients atteints de volumineuses tumeurs cérébrales, Chan

et al. montraient une diminution d’environ 30% la dose de propofol requise[74]. Des

symptômes tels que l’anxiété, les troubles du sommeil, les déficits cognitifs et l’épilepsie, se surajoutent à la majorité des troubles neuro-développementaux. Ces troubles ont été reliés à une dysfonction de la balance excitation/inhibition neuronale. L’Autisme, l’X fragile, le Syndrome d’Angelman ou de Rett, ont en commun leur hypofonctionnement GABA-ergique. À l’inverse, le Syndrome de Down est associé à un hyperfonctionnement du récepteur GABAa. Dans la maladie épileptique, il a été mis en évidence une altération de plusieurs sous-unités du récepteur GABAa intra et extra-synaptiques[75].

Une fois l’hypnotique choisi, le médecin anesthésiste-réanimateur (MAR) prédétermine une dose d’induction et adapte celle-ci à la hausse ou à la baisse, en intégrant l’influence de différents paramètres pharmacocinétiques chez son patient. Dans une étude rétrospective observationnelle sur les pratiques d’induction anesthésique d’un centre hospitalier universitaire (CHU) américain, Akhtar et al. validaient l’hypothèse qu’en dépit des recommandations, les praticiens corrigeaient insuffisamment les doses en fonction de l’âge au-delà de 65 ans[76]. Dans une deuxième étude sur 1869 patients de chirurgie viscérale, ils observaient une relation inverse entre les doses de propofol et le score ASA, ainsi qu’ une réduction des doses avec l’âge considérée comme insuffisante[22]. Phillips et al., dans une série de 17540 patients, évaluaient la prévalence et l’impact sur la mortalité à 30 jours, de ce surdosage du sujet âgé. La dose moyenne de propofol dans le groupe âgé de plus de 65ans était de 1,8 mg/kg versus 2,2 mg/kg chez les plus jeunes. Selon leur analyse, une dose de propofol augmentée était associée à plus d’hypotension artérielle post-induction, spécialement après 70 ans, mais pas à la mortalité à 30 jours[77].

En France, 10% des adultes ont une consommation abusive d’alcool. En plus d’exposer à de graves complications neurologiques, hépatiques ou carcinologiques, l’alcool reste la deuxième cause de mortalité[78]. Chez l’alcoolique chronique, les doses d’induction et d’entretien sont plus élevées. L’alcool interagit avec le récepteur GABAa et le récepteur NMDA en déclenchant divers signaux de changements adaptatifs, de localisation ou de fonction. La réduction de l’expression de certaines sous-unités du récepteur GABAa induites par l’alcool, peut expliquer une tolérance croisée entre alcool, barbiturique et benzodiazépine. L’alcoolisation aiguë inhibe le récepteur NMDA, qui par rétrocontrôle augmente son expression. Cette augmentation contribue à l’hyperexcitabilité neuronale en cas de sevrage[79].

Les CYP450 sont des enzymes contenues dans le réticulum endoplasmique des hépatocytes. La consommation chronique d’éthanol a un effet inducteur enzymatique sur ces dernières. L’augmentation de la quantité d’enzymes transcrites accélère le métabolisme du médicament qui partage la même voie[80]. Une étude in vitro, met en évidence le rôle de l’iso-forme 2B6 du CYP450 contenu dans les hépatocytes. Celle-ci serait principalement responsable de la dégradation hépatique du propofol. D’autres iso-formes métabolisent le propofol, mais dans une moindre mesure. Le CYP2B6 est également impliqué dans le métabolisme du midazolam et de la lidocaïne[81]. Une étude chinoise confirmait des besoins en propofol augmentés chez l’alcoolique chronique. Il existait un rétrocontrôle négatif de la transcription de la sous-unité b2 du récepteur GABAa, diminuant la sensibilité du neurone à la molécule[82]. Fassoulaki et

al., bien qu’ils retrouvaient des doses de propofol nécessaires plus élevées chez les patients

alcooliques chroniques, ne mettaient pas en évidence de différence de concentrations sériques[83].

Le concept de prémédication a été développé en 1850 pour réduire les effets indésirables de l’anesthésie générale induite par le chloroforme et l’éther. Aujourd’hui, 25% des patients adultes présenteraient un très haut niveau d’anxiété préopératoire et la prémédication leur est administrée à visée anxiolytique[84].

Le MAR choisit l’hypnotique d’induction le plus adapté à son patient, mais il peut aussi utiliser la synergie de plusieurs molécules. Quatre études ne retrouvaient pas d’effet de l’anxiété préopératoire sur les doses d’induction anesthésique[85–88]. Seuls Hong et al., publiaient qu’un niveau élevé d’anxiété augmentait la dose cumulée de propofol nécessaire pour l’obtention d’une sédation en mode AIVOC[89]. La clonidine est un agoniste des récepteurs a2-adrénergiques au niveau central qui diminue le tonus sympathique. Le midazolam est une benzodiazépine de courte durée d’action, qui agit en se liant au récepteur GABAa et favorise l’ouverture de son canal[90]. L’utilisation de ces deux molécules a fait l’objet de nombreuses études qui retrouvent un effet-épargne sur la dose de propofol à l’induction[25,91–97]. La prémédication par dexmédétomidine, agoniste a2 central 1300 fois plus sélectif que la clonidine, entraînait également un raccourcissement du délai d’induction et une diminution dose-dépendante des besoins en propofol pour l’induction anesthésique[98]. La prémédication par mélatonine, hormone de régulation des rythmes chronobiologiques, en plus de réduire l’anxiété, avait un effet-épargne sur la dose d’induction de propofol[99,100]. La prégabaline, un analogue du GABA, possède l’autorisation de mise sur marché (AMM) dans l’épilepsie et le trouble anxieux généralisé. Dans leur étude, Moreau-Bussière et al. ne retrouvaient pas d’effet de la mélatonine sur l’anxiété ni sur la dose de propofol à l’induction[101]. Le protoxyde d’azote est un gaz hypnotique peu puissant[90]. Deux études montrent une réduction de la dose

de propofol pour l’induction avec l’utilisation d’un mélange oxygène/protoxyde d’azote à 67% comme cohypnotique[102,103]. La kétamine bloque du canal calcium NMDA au glutamate. Elle crée une dissociation entre le thalamus et le système limbique[90]. Selon Sengupta et al., une dose de 0,5mg/kg de kétamine en complément du propofol durant l’entretien anesthésique, augmenterait significativement la valeur du BIS[104]. Le magnésium a un effet stabilisant de membrane et anticonvulsivant. Il bloque le pore du récepteur NMDA[90]. Deux études étaient en faveur d’un effet-épargne du magnésium sur la dose de propofol[105,106].

Le jeûne préopératoire permet la vacuité gastrique et prévient l’inhalation possible lors de la perte de conscience. Les études recommandent, hors situation particulière, un jeûne de 6h aux solides et de 2h aux liquides clairs. En pratique, la majorité des patients est strictement à jeun à minuit, la veille de leur intervention, quel que soit leur horaire de passage au bloc opératoire. Morley et al. ont étudié les effets de la durée du jeûne liquide préopératoire, sur la réponse hémodynamique et la dose requise de propofol pour l’induction. Ils concluaient que ni la pression artérielle moyenne, ni la dose requise de propofol n’étaient affectées par la durée du jeûne aux liquides clairs chez des patients ASA 1-2 non hypertendus. Même si la déshydratation induite, était sensée influencer le volume du compartiment central et la concentration de catécholamines plasmatiques, ces changements étaient trop faibles pour retentir cliniquement sur la pharmacologie du propofol[107].

La maladie épileptique ou d’autres pathologies neurologiques peuvent entraîner des altérations de sous-unités du récepteur GABAa, modifiant la balance excitation/inhibition du SNC[108]. Les traitements antiépileptiques comme le valproate, en renforçant la voie GABA-ergique, diminuent l’hyperexcitabilité neuronale et augmentent le seul épileptogène[109]. Chez des patients ayant un retard mental et traités par valproate (inhibiteur du métabolisme du propofol in vitro), une étude mettait en évidence une réduction de 36% de la dose d’induction de propofol[110]. Chez 224 patients autistes, infirmes moteurs cérébraux et déficients intellectuels dont certains atteints d’épilepsie, Ouchi et Sugiyama retrouvaient que la dose de propofol n’était pas affectée par la pathologie cérébrale, mais par la prise d’un traitement antiépileptique[111]. Chez les patients épileptiques réfractaires traités au long cours, les concentrations au site effet du propofol pour la perte de conscience étaient plus basses que chez les non-épileptiques. Une réduction des doses de 10 à 15% devait être envisagée chez ces patients[112]. La schizophrénie est une maladie psychiatrique dont la physiopathologie est mal connue mais un déficit GABA-ergique pourrait y jouer un rôle. Dans la dépression, un nombre important de molécules stabilisatrices d’humeur ont un effet sur la transmission GABA-ergique (tricycliques, inhibiteurs de la recapture de la sérotonine). Il existe une diminution des taux de

GABA corticaux chez le patient dépressif, qui sont restaurés sous traitement antidépresseur[108].

La nicotine, alcaloïde principal du tabac est un psychostimulant qui stabilise l’ouverture des récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine. Elle favorise l’entrée de cations dans le neurone, augmentant ainsi son excitabilité puis est métabolisée dans le foie par oxydation médiée par le CYP450[113] . Khokhar et Tyndale décrivaient une iso-forme du CYP2B exprimée dans le cerveau, capable de métaboliser le propofol in situ. Cette iso-forme serait inductible par la nicotine, réduisant de 2,5 fois la durée d’action du propofol[114]. Lysakowski et al., pour une même cible AIVOC, retrouvaient une valeur de BIS significativement plus élevée chez les fumeurs. La perte de conscience clinique avait lieu à des concentrations cibles prédites plus élevées et pour des valeurs de BIS plus basses. L’efficacité hypnotique du propofol serait donc réduite chez les patients tabagiques[115].

Les curares interrompent la transmission des influx nerveux au niveau de la jonction neuromusculaire, soit en maintenant ouvert (dépolarisant) le canal ionique du récepteur nicotinique à l’acétylcholine, soit en le bloquant (non-dépolarisant) en position fermée de façon compétitive. Ils ne traversent normalement pas la BHE et sont utilisés sous anesthésie générale pour leur effet myorelaxant, qui facilite l’intubation orotrachéale[90]. Parmi les curares non-dépolarisants, le cisatracurium est une benzylisoquinoline fortement ionisée et hydrophile. Stable en milieu acide, il est métabolisé par la réaction de Hofmann dépendante de la température et du pH. Ce processus peut être accéléré en milieu alcalin, par exemple au contact d’une émulsion injectable de propofol. Le rocuronium est un curare de type aminostéroïde liposoluble qui possède des propriétés ganglioplégiques et vagolytiques en se fixant sur les récepteurs nicotiniques du glomus carotidien[116]. Deux publications retrouvaient un passage du rocuronium dans le SNC mais dans un contexte de rupture ou d’immaturité de la BHE[117,118]. Deux études démontraient que le blocage de la composante électromyographique du BIS par les curares, modifiait par artefact sa valeur. Par conséquent, le BIS pourrait être un indicateur peu fiable d’éveil chez le patient curarisé[119,120].

Par ailleurs, Meuret et al. démontraient que l’interruption de la transmission cholinergique sur le récepteur muscarinique dans le SNC pouvait jouer un rôle dans l’effet hypnotique du propofol[121]. Une étude in vitro suggérait qu’à des doses supra-cliniques, le propofol pouvait également inhiber le récepteur nicotinique au niveau central[122].

Les morphiniques sont des agonistes des récepteurs opioïdes. Ces récepteurs sont couplés au système de protéines G inhibitrices, qui diminuent la libération de

neurotransmetteurs excitateurs présynaptiques des fibres Ad et C, médiatrices de la douleur[90].

Vuyk décrivait des interactions pharmacologiques entre propofol et opioïdes. L’intensité de la

synergie opioïdes/propofol serait identique entre les opioïdes, en tenant compte de leurs puissances respectives. In vivo, l’alfentanil réduisait la clairance d’élimination et augmentait le volume de distribution du propofol. Cliniquement, la posologie et le délai d’obtention du pic d’action du propofol seraient impactés[123]. Büttner et al. avançaient que le rémifentanil avait également des effets hypnotiques objectivés sur l’EEG. La dose de propofol requise à l’induction était inversement corrélée à la dose de rémifentanil[124]. Bienert et al. déterminaient que le volume du compartiment central du propofol était plus élevé en présence de rémifentanil que d’alfentanil[125].

L'effet pharmacologique recherché, lorsqu’on administre un agent hypnotique, est fonction de la concentration de la molécule au niveau de son site d’action. Les dispositifs d’anesthésie intraveineuse à objectif de concentration (AIVOC) peuvent déterminer le bolus et la vitesse de perfusion, pour atteindre et maintenir cette concentration cible. Le propofol est le seul hypnotique dont le modèle pharmacologique permette une administration en mode AIVOC[126]. Dans deux publications, l’AIVOC était associée à des doses de propofol supérieures à l’administration manuelle[127,128]. Chen et al. objectivaient que ni le BIS, ni la latence des potentiels évoqués, ni la dose d’induction, ni la dose totale, ni la concentration plasmatique en propofol ne différaient entre les inductions en mode AIVOC et manuel par bolus[129]. Servin retrouvait une dose de propofol requise à la perte de contact verbal plus basse en mode AIVOC que manuel (1,69 vs 2,31mg/kg). La concentration cible requise diminuait avec la prémédication, l’augmentation de l’âge (r=-0,32), du score ASA et de la dose d’opioïdes[130]. Simoni et al., en comparant la perte du reflexe ciliaire à l’induction AIVOC lente et rapide, retrouvaient une concentration de propofol prédite plus basse dans le groupe induction rapide (1,67µg/ml vs 2,50µg/ml)[131]. Plus spécifiquement chez des patients ASA 4 à haut risque cardiaque (FEVG<30%), Lehmann et al. retrouvaient une dose cumulée moyenne de propofol deux fois plus élevée en mode AIVOC versus manuel[132].

Selon les études, le mode d’injection du propofol pourrait jouer un rôle sur la dose d’induction nécessaire. McCleane et al. suggéraient qu’hormis la prémédication de leurs patients, la dose d’induction de propofol requise était diminuée par leur protocole d’injection lente (1mg/kg en 30 secondes puis observation 30 secondes puis 10mg/15 secondes jusqu’à la perte du reflexe ciliaire)[13]. Shah et al. constataient que pour une même cible de BIS, la titration (10mg/3 secondes) réduisait la dose d’induction nécessaire de 30% versus bolus (2mg/kg)[133]. Pour Peacock et al., la chute de pression artérielle et la dose totale d’induction

de propofol chez des patients de plus de 60 ans étaient moindre lors de perfusions à débit lent (1,2mg/kg à 300ml/h vs 2,5mg/kg à 1200ml/h)[134].

Selon la Base de données publique des médicaments, huit spécialités pharmaceutiques dont le principe actif est le 2,6-di-isopropylphénol, ont l’AMM pour l’induction et l’entretien de l’anesthésie générale. Les excipients utilisés sont sensiblement identiques : huile de soja, lécithine d’œuf, glycérol, acide oléique, hydroxyde de sodium, eau pour préparations injectables. On retrouve en sus, des triglycérides à chaîne moyenne dans la spécialité Propofol Lipuroâ et de l’édédate di-sodique dans le DiprivanÒ[135]. Plusieurs études montraient que les doses de propofol en émulsion dans des triglycérides à chaîne moyenne et longue, n’étaient pas modifiées comparativement au standard[136–139]. Aucune différence n’apparaissait non plus entre une forme réduite en lipides et le standard[140,141]. Une étude comparant l’influence de 5 formulations de propofol sur leurs caractéristiques pharmacologiques, (Diprivan®, Recofol Schering®, Ivofol Juste®, propofol Abbott® et propofol Fresenius®) retrouvait une grande variabilité interindividuelle des doses d’induction. Cette variabilité était corrélée significativement à l’âge, la pression artérielle systolique et la formulation[142]. Obata et al. étudiaient l’influence de la concentration de la formulation sur l’efficacité du propofol. Dans le groupe qui recevait du propofol concentré à 2%, les doses nécessaires d’induction étaient plus élevées que dans le groupe qui recevait du propofol 1% (1,95mg/kg vs 1,59mg/kg). Cependant, les concentrations plasmatiques mesurées étaient comparables[143].

Il existe un polymorphisme génétique du récepteur GABAa et des enzymes du CYP qui pourraient jouer un rôle dans la variabilité interindividuelle de la sensibilité au propofol.

Dahaba et al. observaient que les patients chinois perdaient conscience plus rapidement et à

des concentrations cibles AIVOC plus faibles que les patients caucasiens d’Autriche[144]. Xu

et al. dans un essai multicentrique, concluaient que la concentration plasmatique de propofol et

la valeur de BIS, à la perte de conscience des patients chinois étaient plus basses que celles observées sur la population caucasienne[145]. Pour Natarajan et al., si la dose moyenne à la perte de contact verbal était supérieure chez les britanniques caucasiens versus britanniques noirs-africains (1,41mg/kg versus 1,16mg/kg), la dose requise pour obtenir une valeur de BIS à 50 était similaire[146].

PATIENTS ET MÉTHODE

Le but de ce travail était de mettre en évidence, dans notre population, les facteurs liés à la dose de propofol administrée par le MAR, lors de l’induction anesthésique. Dans notre étude de cohorte rétrospective analytique au CHU Amiens-Picardie, nous avons identifié puis testé, les facteurs potentiels de la sensibilité au propofol que nous pouvions recueillir informatiquement. Nous avons également comparé notre population, avec celle qui durant la même période recevait de l’étomidate comme hypnotique d’induction, ainsi qu’aux dernières données sanitaires de la population française.

Population de l’étude

Sur la période du 1er Janvier 2016 au 8 Mars 2016, tous les actes d’anesthésie générale

avec intubation, utilisant du propofol chez les patients majeurs ont été examinés. Durant cette même période, les patients ayant reçu de l’étomidate dans les mêmes critères, ont également été examinés afin de comparer leurs caractéristiques.

Les critères de non-inclusion étaient :

- chirurgie non programmée (urgence et garde) - propofol reçu uniquement en entretien

- changement de gestion des voies aériennes en cours d’anesthésie - choc hémodynamique à l’induction

- intubation nasotrachéale ou fibroscopique - induction anesthésique en séquence rapide

- absence de consultation pré-anesthésique (CPA) informatisée - défaut de feuille de suivi per-anesthésique

Les critères d’exclusion étaient :

- induction réalisée en mode AIVOC

- dose de propofol inférieure à 0,3mg/kg de poids total

Nous avons également recueilli les incidences des principales pathologies étudiées dans la population française par l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et publiées dans le « rapport 2017 de l’état de santé de la population en France » par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)[147,148].

Recueil de données

Le recueil de données a été initié informatiquement en créant une requête à la Direction des systèmes informatiques (DSI) et a fait l’objet d’une déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) au registre des traitements du CHU d’Amiens, sous la référence « CHU T90 ». Cette requête anonymisée a permis le recensement des feuilles de suivi per-anesthésique informatisées, stockées via le logiciel Exacto®. Les critères de la recherche étaient l’utilisation de propofol au cours d’une anesthésie générale avec intubation en 2016. Une deuxième requête a été réalisée avec l’étomidate dans les mêmes critères. Les éléments recueillis de façon automatisée sur les dossiers correspondants étaient fournis dans un tableur Excel®. Il y figurait le numéro d’identification permanent (NIP), le numéro de dossier administratif (NDA), la date de naissance et lorsqu’ils étaient renseignés : l’âge, le poids, la taille, l’IMC, le genre, le score ASA, la date et heure de l’intervention, la dose de propofol, la dose de curare ainsi que leurs horaires d’administration. Dans un deuxième temps, en démarrant au 1er Janvier, les dossiers informatisés ont été retrouvés et consultés manuellement dans le logiciel de dossier médical informatisé DxCare®, grâce au numéro NDA. À partir de l’onglet « Synthèse », ont été recueillies les données de la CPA informatisée et de la feuille de suivi per-anesthésique correspondante. À partir de l’onglet « Résultats », ont été recueillis les résultats biologiques disponibles. À partir des informations renseignées dans ces différents onglets, les données démographiques manquantes, la spécialité chirurgicale et le MAR responsable, les antécédents (ATCD) médicaux et traitements (détaillés ci-après), la nature de la prémédication anxiolytique prescrite, la présence et la nature d’une anesthésie locorégionale avant induction, la nature des cohypnotiques utilisés, le morphinique et le curare utilisés pour l’intubation, l’intubation difficile ou non, la pression artérielle moyenne (PAM) avant induction, la présence d’un monitorage de BIS pendant l’intervention, ainsi que les résultats d’hémoglobinémie et de protidémie de moins de 6 mois avant l’acte, ont été complétés manuellement dans le tableur.

Les antécédents et traitements recueillis étaient :

- une hépatopathie définie par une cirrhose hépatique, un antécédent de carcinome hépatocellulaire ou d’hépatite chronique

- une insuffisance cardiaque définie comme telle dans la CPA ou par un antécédent d’œdème aigu du poumon cardiogénique ou par une FEVG<45% sur échographie cardiaque

- une insuffisance rénale chronique définie comme telle dans la CPA ou par une clairance de créatinine <65ml/min répétée sur deux prélèvements de moins de 6 mois

- la prise d’un traitement bêtabloquant quelle que soit son indication - une coronaropathie définie par un ATCD de syndrome coronarien

aigu traité médicalement, d’angioplastie coronaire (avec ou sans pose de stent) ou de pontage coronarien

- un traitement à domicile par opioïdes de palier 3

- une anxiété définie comme telle dans les antécédents ou dans l’examen clinique de la CPA ou par la prise d’un traitement anxiolytique

- la prise d’un traitement dépresseur du système nerveux central tel qu’antiépileptique ou antidouleur neuropathique

- un alcoolisme chronique actif, sevré ou non défini par un ATCD noté comme tel dans la CPA

- une maladie neurologique définie dans les ATCD, comme par exemple : sclérose en plaque, démence, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, tumeur cérébrale, infirmité motrice cérébrale - un tabagisme actif ou sevré noté comme tel dans les ATCD de la CPA - l’addiction à une drogue ou toxicomanie ou prise d’un traitement

substitutif notées comme telles dans les ATCD de la CPA

- une dyslipidémie définie par la prise d’un traitement hypolipémiant, ou notée comme telle dans la CPA

- un diabète sucré, quel qu’en soit le type, défini par un ATCD noté comme tel la CPA ou par la prise d’un traitement antidiabétique oral ou insuline qu’il soit équilibré ou non

- un accident vasculaire cérébral noté comme tel dans la CPA, qu’il soit hémorragique, ischémique constitué ou transitoire

- une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) définie comme telle dans la CPA ou par un coefficient de Tiffeneau<70% ou par la prise d’un traitement bronchodilatateur à domicile hors asthme.

Nous avons calculé la dose par kilogramme de poids total (DPT) à l’induction de chaque patient, en divisant la dose cumulée d’hypnotique reçue avant intubation par le poids total du patient. Nous avons calculé la dose par kilogramme de masse maigre (DMM) de chaque patient,

en divisant la dose cumulée d’hypnotique reçue avant intubation par la masse maigre calculée via la formule de Janmahasatian détaillée ci-dessous :

- Masse maigre (homme) = (9270xPoids) / (6680+(216 x IMC)) - Masse maigre (femme) = (9270xPoids) / (8780+(244 x IMC))

Analyse statistique

La méthode d’analyse statistique a été réalisée et validée avec l’aide du statisticien de la Direction de la recherche clinique et de l’innovation (DRCI) du CHU d’Amiens.

La comparaison de nos deux cohortes d’étude était effectuée par le test du Khi-2 quand l’effectif des groupes était supérieur à cinq patients ou par le test de Fischer lorsque l’effectif était moindre. Notre cohorte était comparée avec la population française par un test binomial pour chaque variable.

La liaison statistique de chaque facteur avec la dose d’induction de propofol a été testée selon leur caractéristique quantitative ou qualitative. Le test de Student ou l’analyse de la variance (ANOVA) étaient utilisés pour les variables qualitatives. La régression linéaire était utilisée pour les variables quantitatives. Le seuil de significativité pour l’analyse univarié était fixé à 10%. Pour l’analyse multivariée, une analyse de la Covariance (ANCOVA) a été réalisée avec toutes les variables retrouvées significatives dans un modèle univarié. Le seuil de significativité a été fixé à 5% pour le modèle multivarié.

Pour les variables quantitatives significatives en analyse multivariée, les coefficients de corrélation de Pearson (r) entre la dose et la variable, ont été déterminés.

Pour les variables qualitatives significatives en analyse multivariée, les moyennes ± écart type ont été calculées et leurs valeurs ont été comparées entre elles par le test de Bonferroni. Le seuil de significativité de ce test était fixé à 5%.

Estimation du nombre de sujets nécessaires

Le nombre d’inductions anesthésiques à inclure a été estimé dans le but d’obtenir un minimum de 30 patients par variable à tester dans un modèle multivarié. Pour assurer une puissance statistique suffisante, dans le cas où chacune de nos 33 variables seraient significativement liées dans un modèle univarié, il nous fallait inclure un nombre de 990 inductions anesthésiques.

RÉSULTATS

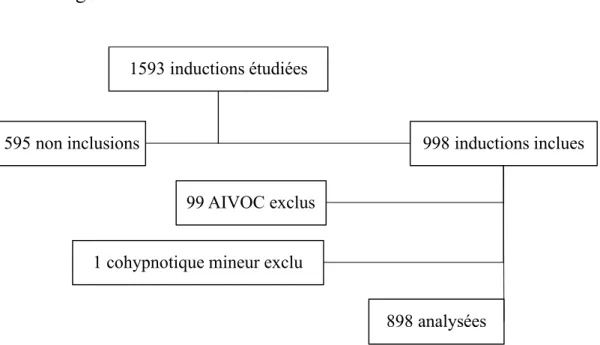

Sur la période du 1er Janvier 2016 au 08 Mars 2016, 1593 dossiers ont été étudiés, 595 présentaient des critères de non inclusion et 998 remplissaient les critères d’inclusion. Parmi ceux-ci, 99 inductions anesthésiques réalisées en mode AIVOC et une induction anesthésique utilisant du propofol à une dose inférieure à 0,3mg/kg de poids total, ont été exclues de l’analyse. Au total 898 inductions anesthésiques programmées utilisant le propofol ont été analysées. Durant cette même période, les 334 dossiers utilisant l’étomidate pour induction anesthésique avec intubation orotrachéale ont été étudiés. Cent soixante-dix-neuf inductions présentaient des critères de non-inclusion et 155 restantes ont été analysées (Figure 1, Figure 2).

Diagrammes de flux

Figure 1 : Diagramme de flux des anesthésies générales induites au propofol

Figure 2 : Diagramme de flux des anesthésies générales induites à l'étomidate

1593 inductions étudiées

595 non inclusions 998 inductions inclues

99 AIVOC exclus

898 analysées 1 cohypnotique mineur exclu

334 inductions étudiées

155 analysées 179 non inclusions

Caractéristiques de la Population

La cohorte de patients qui recevait du propofol à l’induction anesthésique avait un âge moyen de 54,2 ± 16 ans et un poids moyen de 78,2 ± 17,8kg. L’IMC moyen s’élevait à 27,4 ± 5,9kg/m2. La PAM moyenne était de 99 ± 14mmHg, l’hémoglobinémie moyenne de 13,5 ± 1,5g/dl et la protidémie moyenne de 74 ± 5g/l.

7,4% de notre cohorte souffraient d’alcoolisme, 29,2% de tabagisme, 0,9% de toxicomanie, 24,7% de dyslipidémie, 9,2% de BPCO, 3,2% de maladie neurologique et démence. 2,6% de nos patients étaient traités par opioïde et 16,9% par bêtabloquant au long cours. On notait par ailleurs 68,3% de prémédication et 85,5% d’utilisation de curare à l’induction.

Les principales caractéristiques de nos deux cohortes étaient significativement différentes (Tableau 1). PROPOFOL 998 (100%) ÉTOMIDATE 155 (100%) p value ÂGE 70 et plus 166 (16,6%) 86 (55,5%) <0,0001 55 à 69 ans 367 (36,8%) 59 (38,1%) 40 à 54 ans 267 (26,7%) 9 (5,8%) 39 ans et moins 198 (19,8%) 1 (0,6%) GENRE Hommes 492 (49,3%) 93 (60%) 0,015 Femmes 506 (50,7%) 62 (40%) ASA I 152 (15,2%) 1 (0,6%) <0,0001 II 621 (62,2%) 43 (27,7%) III 217 (21,7%) 106 (68,4%) IV 8 (0,8%) 5 (3,2%) IMC plus de 30 281 (28,2%) 45 (29%) 0,907 entre 18,5 et 30 689 (69,0%) 107 (69%) moins de 18,5 28 (2,8%) 3 (2%) COMORBIDITÉS Intubation difficile 29 (2,9%) 6 (3,9%) 0,456 PAM pré-induction < 65 mmHg 3 (0,3%) 3 (1,9%) 0,035 Coronaropathie 55 (5,5%) 54 (34,8%) <0,0001 Diabète 114 (11,4%) 35 (22,6%) 0,0003 Insuffisance cardiaque 11 (1,1%) 24 (15,5%) <0,0001 AVC 57 (5,7%) 25 (16,1%) <0,0001 Hépatopathie 18 (1,8%) 8 (5,2%) 0,016 Anémie < 11,5 g/dl 75 (7,5%) 30 (19,3%) <0,0001 Protidémie < 63 g/l 9 (0,9%) 9 (5,8%) 0,0002

Clairance de créatinine <65ml/min 56 (5,6%) 42 (27,1%) <0,0001

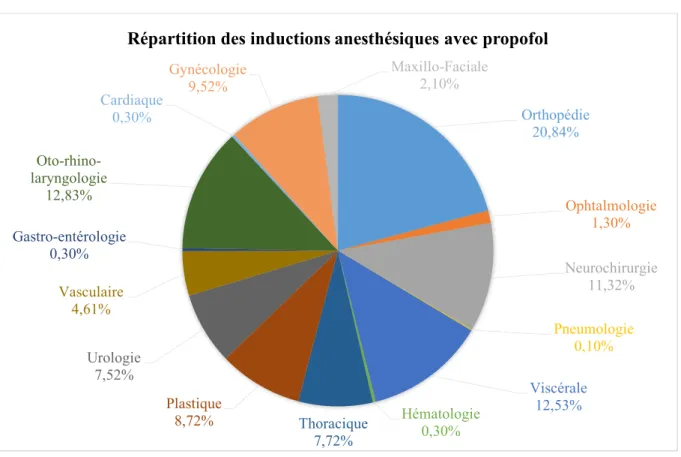

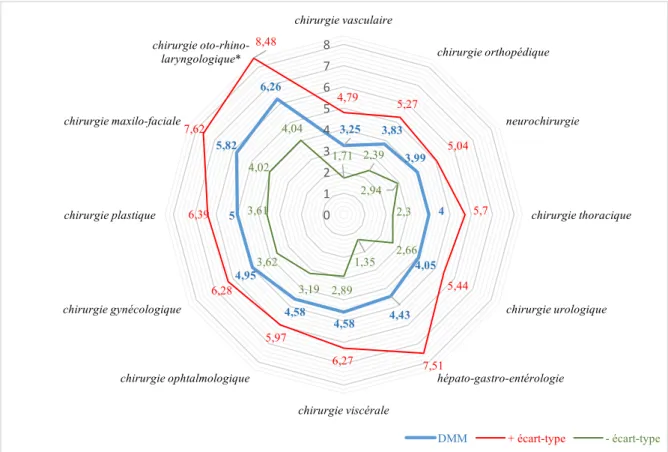

Leurs répartitions par spécialité chirurgicale différaient également de façon significative (Figure 3).

Figure 3: Différences de répartition des inductions anesthésiques selon la spécialité chirurgicale entre propofol et étomidate (p<0,0001) Orthopédie 20,84% Ophtalmologie 1,30% Neurochirurgie 11,32% Pneumologie 0,10% Viscérale 12,53% Hématologie 0,30% Thoracique 7,72% Plastique 8,72% Urologie 7,52% Vasculaire 4,61% Gastro-entérologie 0,30% Oto-rhino-laryngologie 12,83% Cardiaque 0,30% Gynécologie 9,52% Maxillo-Faciale 2,10%

Répartition des inductions anesthésiques avec propofol

Orthopédie 24,52% Neurochirurgie 3,23% Viscérale 5,81% Thoracique 5,16% Plastique 1,94% Urologie 9,68% Vasculaire 18,71% Oto-rhino-laryngologie 0,65% Cardiaque 30,32%

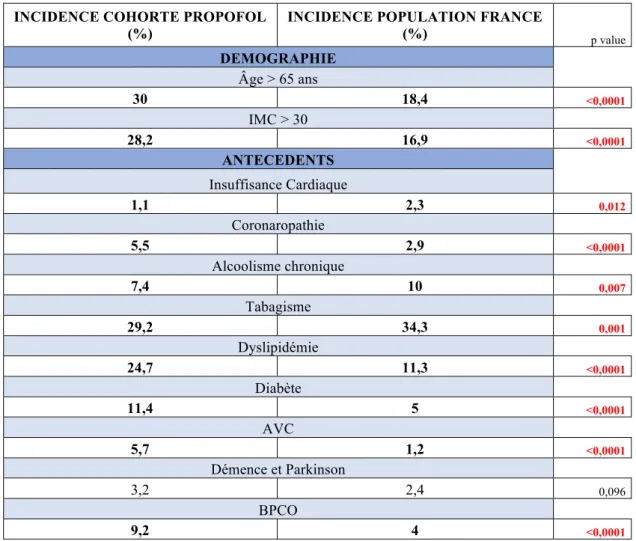

D’après les dernières statistiques connues sur la population française, en 2015 on comptait 18,4% de plus de 65 ans et 5% de diabétiques.

En 2014, l’incidence du tabagisme s’élevait à 34,3%, le taux d’alcoolisme chronique à 10%, le taux de dyslipidémie traitée à 11,3% et le taux de démence et maladie de parkinson à 2,4%.

En 2009 on estimait à 1,2% le taux d’AVC, à 2,9% le taux de coronaropathie et 2,3% le taux d’insuffisance cardiaque.

En 2006 on comptait 16,9% d’obèses et en 2003, 4% de BPCO.

Les incidences des comorbidités de notre cohorte qui recevait du propofol comme hypnotique d’induction divergeaient significativement de celles de la population française, hormis le taux de démence et maladie de Parkinson (Tableau 2).

INCIDENCE COHORTE PROPOFOL (%)

INCIDENCE POPULATION FRANCE

(%) p value DEMOGRAPHIE Âge > 65 ans 30 18,4 <0,0001 IMC > 30 28,2 16,9 <0,0001 ANTECEDENTS Insuffisance Cardiaque 1,1 2,3 0,012 Coronaropathie 5,5 2,9 <0,0001 Alcoolisme chronique 7,4 10 0,007 Tabagisme 29,2 34,3 0,001 Dyslipidémie 24,7 11,3 <0,0001 Diabète 11,4 5 <0,0001 AVC 5,7 1,2 <0,0001 Démence et Parkinson 3,2 2,4 0,096 BPCO 9,2 4 <0,0001

Tableau 2 : Comparatif des comorbidités de la cohorte « induction anesthésique au propofol » avec la population française.

Résultats pour la dose/kg de poids total

La dose cumulée moyenne de propofol à l’induction était de 225 ± 88mg et le poids total moyen de 78,2 ± 17,8kg. La DPT moyenne dans notre étude était de 2,95 ± 1,20mg/kg. Celle des patients de plus de 55ans était de 2,59 ± 1,09mg/kg, celle des patients ASA 1-2 de 3,07 ± 1,21mg/kg, celle des patients ASA 3-4 de 2,54 ± 1,09mg/kg et celle des patients insuffisants cardiaques était de 2,43 ± 1,38mg/kg.

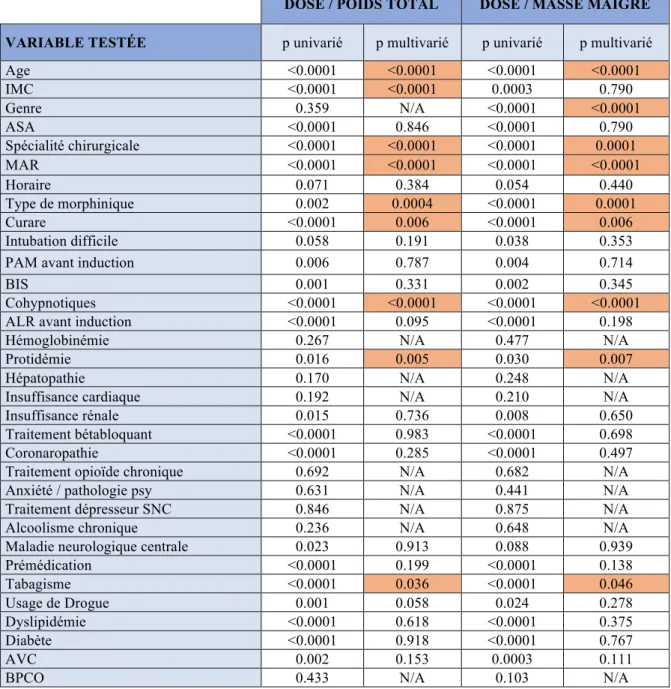

Les variables significativement liées à la DPT de propofol administrée à l’induction en analyse univariée étaient : l’âge, l’IMC, la protidémie, la spécialité chirurgicale, le MAR, le morphinique utilisé à l’induction, le curare à l’induction, l’utilisation de cohypnotiques, le tabagisme, le score ASA, l’horaire de l’induction, l’intubation orotrachéale difficile, la PAM avant induction, l’utilisation du BIS, la réalisation d’une ALR avant induction, l’insuffisance rénale, le traitement bétabloquant, la coronaropathie, la maladie neurologique, la prémédication, l’usage de drogue, la dyslipidémie, le diabète et l’AVC.

En analysant celles-ci dans un modèle multivarié, on retrouvait une relation indépendante et significative de la dose avec : l’âge, l’IMC, la protidémie, la spécialité chirurgicale, le MAR, le type de morphinique utilisé et le curare à l’induction, les cohypnotiques et le tabagisme.

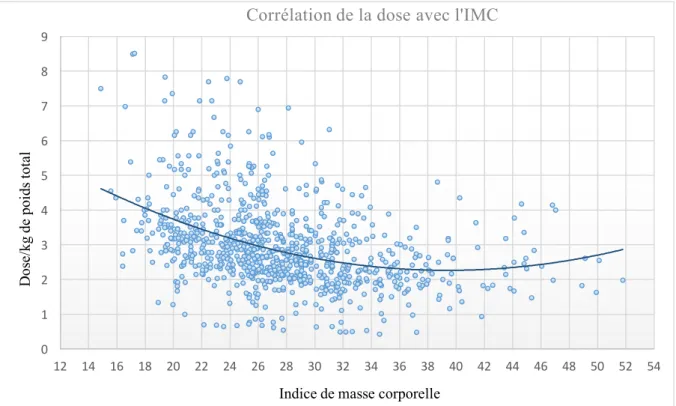

La DPT d’induction de propofol décrivait une faible relation inverse mais significative avec l’IMC (r= -0,36) (Figure 4).

Figure 4 : Dose par kilogramme de poids total en fonction de l'IMC et courbe de tendance. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 D os e/ kg de poi ds tot al

Indice de masse corporelle

En fonction du MAR, les DPT moyennes allaient de 1,67 à 5,03 mg/kg avec des écarts-types variant entre 0,33 et 2,58 mg/kg (Figure 5).

Figure 5 : DPT moyennes de propofol à l’induction en fonction du médecin anesthésiste-réanimateur. L’intervalle de dose recommandé est matérialisé en rouge

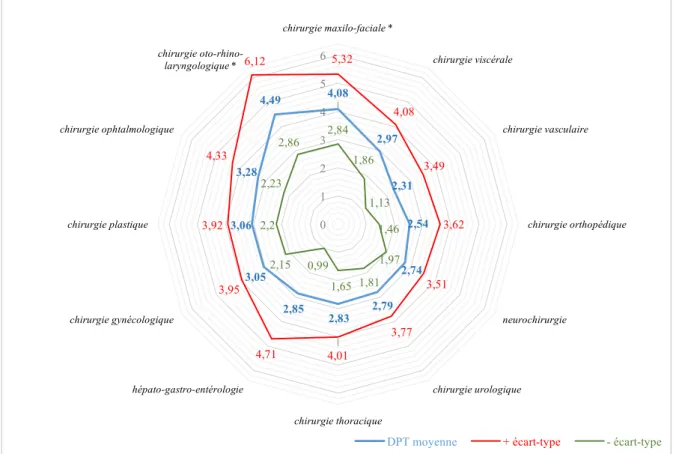

La spécialité chirurgicale avait également une influence sur la DPT (Figure 6).

Figure 6 : DPT moyennes et écarts-types en fonction de la spécialité chirurgicale (* p<0,05 versus spécialités sans *) 2,07 2,07 2,28 2,29 2,39 2,46 2,49 2,55 2,65 2,65 2,66 2,67 2,73 2,73 2,83 2,88 2,96 2,98 2,98 3,02 3,02 3,05 3,05 3,05 3,1 3,1 3,17 3,18 3,3 3,32 3,51 3,8 4,12 4,27 4,32 4,33 4,36 4,37 4,77 5,03 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D P T m oye nn e

MAR / numéro anonyme Influence du MAR sur la dose

4,08 2,97 2,31 2,54 2,74 2,79 2,83 2,85 3,05 3,06 3,28 4,49 5,32 4,08 3,49 3,62 3,51 3,77 4,01 4,71 3,95 3,92 4,33 6,12 2,84 1,86 1,13 1,46 1,97 1,81 1,65 0,99 2,15 2,2 2,23 2,86 0 1 2 3 4 5 6 chirurgie maxilo-faciale * chirurgie viscérale chirurgie vasculaire chirurgie orthopédique neurochirurgie chirurgie urologique chirurgie thoracique hépato-gastro-entérologie chirurgie gynécologique chirurgie plastique chirurgie ophtalmologique chirurgie oto-rhino-laryngologique *