AUDREY GROLEAU

LES RAPPORTS À LA PHYSIQUE ET À

L’ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE DE FUTURES

ENSEIGNANTES DU PRIMAIRE INSCRITES DANS

UN PROFIL D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN

ÉDUCATION

Mémoire présenté

à la Faculté des études supérieures de l’Université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en didactique

pour l’obtention du grade de Maître ès arts (M.A.)

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES SUR L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION

UNIVERSITÉ LAVAL QUÉBEC

2011

Résumé

Dans le Programme de formation de l'école québécoise au primaire, les objets d'enseignement reliés à la physique sont nombreux. On y retrouve les formes d'énergie, les aimants et le système Terre-Lune-Soleil, pour ne nommer que ceux-là. Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressée aux rapports à la physique et à son enseignement de futures enseignantes du primaire inscrites dans un profil d'études collégiales en éducation. Cette étude a permis de documenter, pour la première fois, les rapports à la physique et son enseignement de futures enseignantes du primaire en amont de leur formation universitaire. Trente-sept futures enseignantes du primaire ont rempli un questionnaire ouvert documentant leur point de vue sur la physique et son enseignement et huit d'entre elles ont été rencontrées en entrevue individuelle semi-dirigée. Les résultats de l'analyse de contenu effectuée montrent que les participantes présentent des rapports à la physique et son enseignement variés.

Remerciements

Je tiens à remercier madame Chantal Pouliot, qui a agi à titre de directrice tout au long de ma maîtrise. Merci Chantal d'avoir cru en moi, de m'avoir aussi bien encadrée, d'avoir été tant disponible pour moi. Je garde tes précieux conseils en tête, ils me sont très déjà utiles et serviront tout au long de ma carrière. Je te remercie de m'avoir donné l'occasion de m'intéresser à deux domaines qui me tiennent à cœur, la didactique de la physique et les études au niveau collégial, de m'avoir permis de diffuser mes résultats lors de présentations orales et de soumettre des articles. Je te suis également très reconnaissante de m'avoir permis de concilier l'enseignement et les études à la maîtrise et de m'avoir soutenue dans les moments plus difficiles.

Je souhaite remercier sincèrement madame Izabella Oliveira et madame Renée-Marie Fountain, toutes deux professeures au département d'Études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval qui, avec madame Chantal Pouliot, ont constitué mon comité de mémoire. Merci à vous deux pour vos lectures attentives de mes travaux, pour vos encouragements, pour vos commentaires toujours pertinents. Vous m'avez permis de voir ma recherche sous un autre angle et d'enrichir mon propos.

Je tiens à remercier les étudiantes et les étudiants en première année du profil Éducation du programme des Sciences humaines du Cégep Limoilou. À la lecture de vos réponses du bilan de savoirs, j'ai tout de suite remarqué que vous avez participé avec beaucoup de sérieux et de bonne volonté. Je tiens aussi à souligner l'amabilité des huit étudiantes et étudiants rencontrés en entretien individuel. Les entretiens que j'ai effectués avec vous ont été très intéressants et agréables.

Je tiens également à souligner la précieuse collaboration de Jean-François Maltais qui m'a permis de recruter des étudiantes et des étudiants de sa classe. Je te remercie de ton temps, de tes commentaires et de ton aide.

Mes collègues au département de physique du collège François-Xavier-Garneau ainsi que la direction du même cégep m'ont été d'une grande aide en m'accordant une demi-session de congé de perfectionnement à l'hiver 2010, me permettant ainsi d'avancer la rédaction de

mon mémoire. J'apprécie sincèrement les démarches et concessions que vous avez effectuées dans le but de m'accommoder. Merci également au FQRSC d'avoir contribué financièrement à cette recherche.

Je souhaite remercier Solange et Paul, mes parents, pour leur soutien inconditionnel tout au long de mes études. Vous avez célébré les petites victoires avec moi et avez été présents pour moi dans les moments difficiles. Je vous en suis très reconnaissante.

Merci également à mes amis de longue date Jocelyn Parent et Emilie Lavoie. J'ai adoré mes conversations avec vous à propos de la physique et de l'éducation.

Enfin, je souhaite remercier Antoine Dubé, mon conjoint que j'adore. Tu as été là pour moi dans toutes les étapes de cette étude, des plus agréables aux plus difficiles, toujours avec un mot d'encouragement, avec un sourire, avec une oreille attentive. Merci pour toutes les discussions, pour les corrections, pour ton point de vue en tant que physicien, en tant qu'ami, en tant qu'amoureux.

Table des matières

Résumé ... i

Remerciements ... ii

Table des matières ... iv

Liste des tableaux ... vi

Liste des figures ... vii

Liste des annexes ... viii

Introduction ... 1

1 Problématique ... 4

1.1 La physique, une science qui fait réagir ... 4

1.1.1 Une science difficile? ... 4

1.1.2 Une science « dure »? ... 5

1.1.3 Une science « bien gardée »? ... 6

1.1.4 Une science mal aimée? ... 6

1.1.5 Une science « désaffectée »? ... 7

1.1.6 Les sciences rendent les élèves et les enseignantes et enseignants mal à l’aise? 8 1.1.7 Une science utile? ... 10

1.2 Le profil Éducation du programme des Sciences humaines au Cégep Limoilou . 10 1.2.1 D’autres profils d’études collégiales en éducation ... 13

1.3 Le programme de formation de l’école québécoise ... 13

1.3.1 Le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie du Programme de l’école québécoise ... 14

1.3.2 La place réservée à la physique dans le Programme de formation de l’école québécoise ... 15

2 Recension des écrits ... 17

2.1 Points de vue par rapport aux sciences de futurs enseignants et enseignantes du primaire ... 19

2.2 Points de vue par rapport à l'enseignement des sciences de futurs enseignants et enseignantes du primaire ... 21

2.3 Points de vue par rapport à la physique d'enseignantes et d'enseignants ... 23

2.4 Points de vue par rapport à l'enseignement de la physique d'enseignantes et d'enseignants ... 25

2.5 Points de vue par rapport à l'enseignement de la physique de futures enseignantes et enseignants du primaire ... 27

2.6 Rapports à la physique ... 28

2.7 Problème de recherche ... 30

3 Cadre théorique ... 33

3.1 Le rapport au savoir ... 33

3.1.1 Le rapport au savoir en didactique des sciences et en didactique de la physique 35 3.1.2 Le rapport à l'enseignement de la physique ... 36

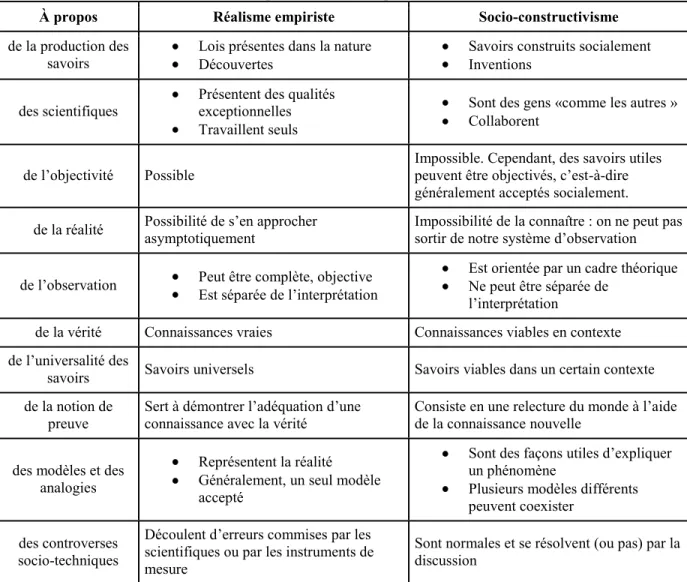

3.2 Le réalisme empiriste et le socio-constructivisme ... 37

3.3 Approche adoptée ... 41

3.4 Question de recherche ... 41

4 Approches méthodologique et analytique ... 44

4.1 Protocole sommaire de la recherche ... 44

4.2 Participantes ... 45

4.3 Thèmes explorés ... 45

4.4 Instruments utilisés ... 46

4.4.1 Bilan de savoirs ... 46

4.4.2 Entretiens individuels semi-dirigés ... 51

4.5 Analyse de contenu ... 52

5 Analyse des bilans de savoirs ... 56

5.1 Question 1 ... 58 5.2 Question 2 ... 69 5.2.1 Question 2 a) ... 69 5.2.2 Question 2 b) ... 73 5.2.3 Question 2 c) ... 78 5.3 Question 3 ... 80 5.4 Question 4 ... 93 5.5 Question 5 ... 98 5.6 Question 6 ... 102 5.7 Question 7 ... 110 5.8 Question 8 ... 111

6 Analyse des entretiens ... 117

6.1 Participante 21 ... 118 6.2 Participante 24 ... 124 6.3 Participante 28 ... 131 6.4 Participante 35 ... 138 6.5 Participante 44 ... 145 6.6 Participante 46 ... 152 6.7 Participante 61 ... 159

6.8 Deux cas particuliers ... 164

7 Retour sur la question de recherche ... 169

7.1 Documentation du point de vue de futures enseignantes au sujet des relations qu'elles entretiennent avec les savoirs reliés à la discipline scolaire qu'est la physique . 169 7.2 Documentation du point de vue de futures enseignantes du primaire au sujet des relations qu’elles entretiennent avec l’enseignement de la physique au primaire ... 173

7.3 Caractérisation des rapports à la physique et à l'enseignement de la physique de ces futures enseignantes ... 177

Conclusion ... 180

Retour sur les résultats de cette recherche ... 180

Limites ... 181

Pistes de réflexion ... 183

Bibliographie ... 185

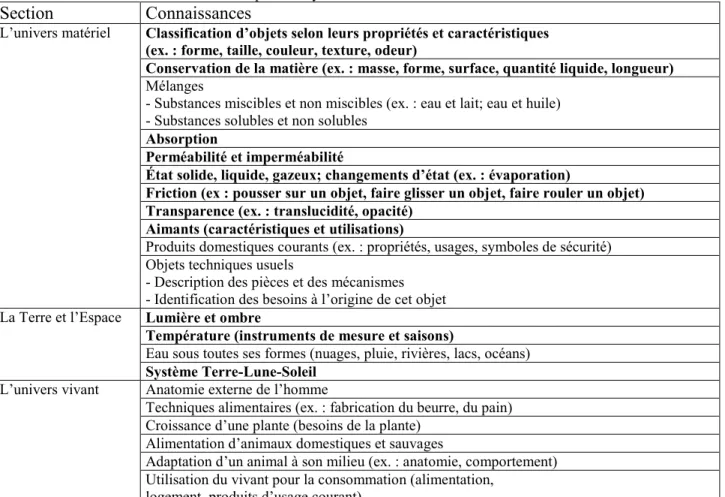

Annexe 1: Liste de savoirs essentiels ... 189

Premier cycle ... 189

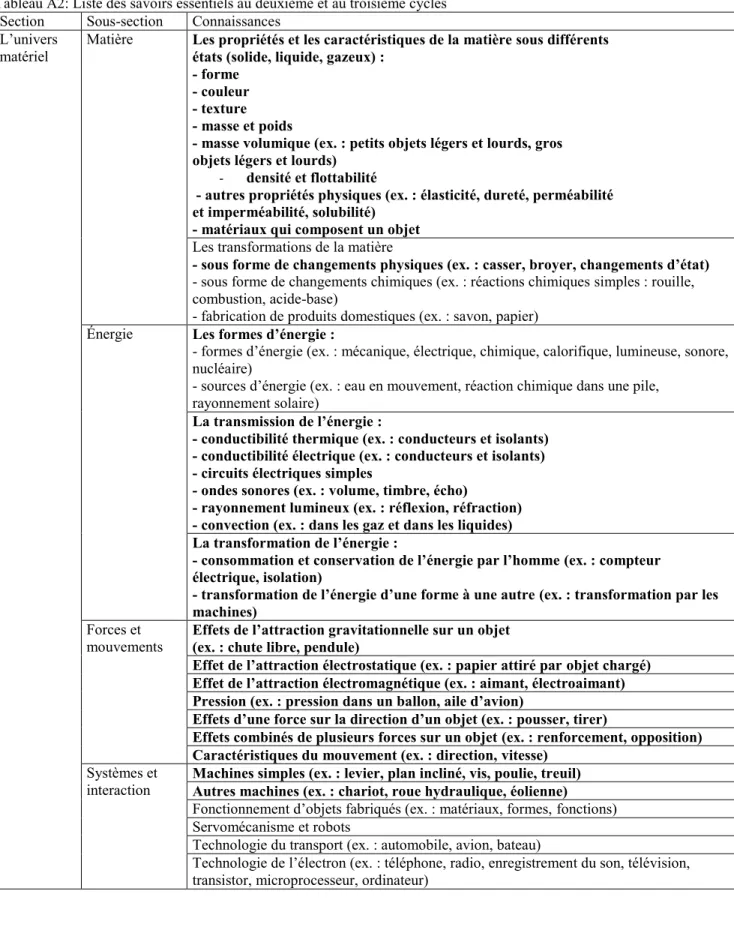

Deuxième et troisième cycles ... 190

Annexe 2: Références bibliographiques des écrits présentés dans le tableau 2 ... 193

Liste des tableaux

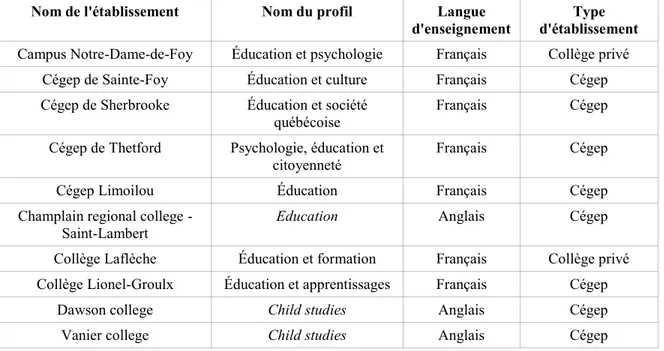

Tableau 1: Liste des établissements d'enseignement proposant un profil d'études relié à l'éducation

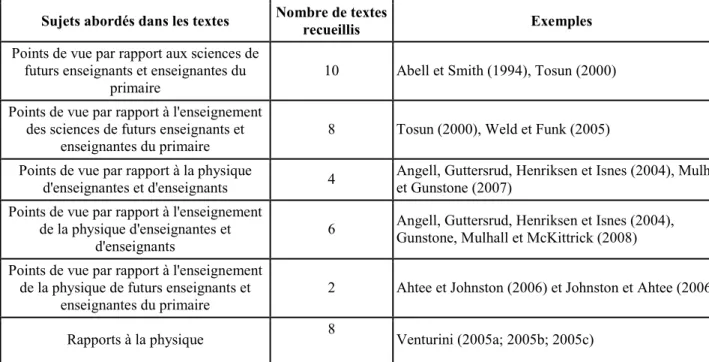

Tableau 2: Textes recueillis pour la recension des écrits

Tableau 3: Résumé de certaines caractéristiques du réalisme empiriste et du socio-constructivisme

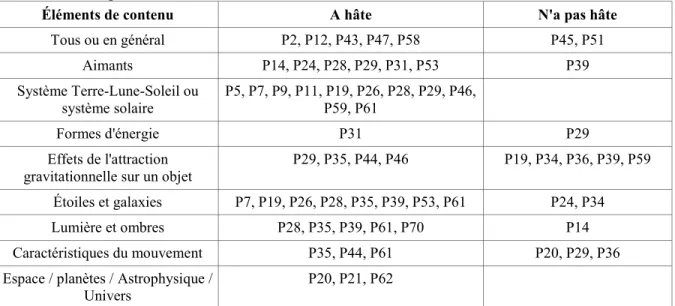

Tableau 4: Éléments de contenu reliés à la physique que les futures enseignantes du primaire ont plus hâte ou moins hâte d'enseigner

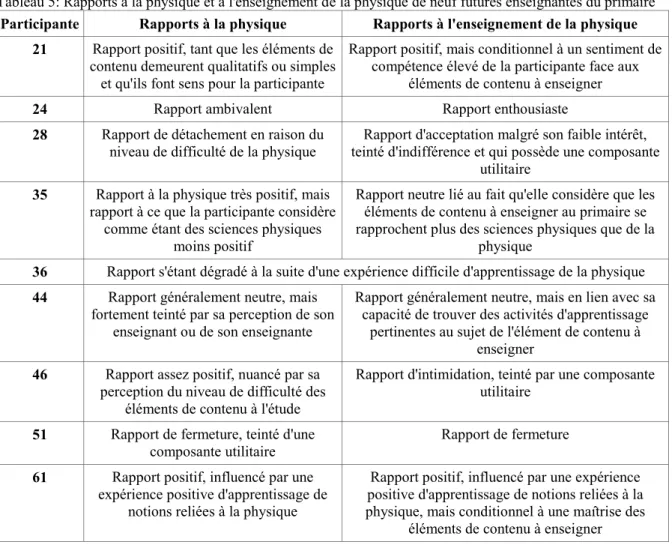

Tableau 5: Rapports à la physique et à l'enseignement de la physique de neuf futures enseignantes du primaire

Tableau A1: Liste des savoirs essentiels au premier cycle

Liste des figures

Figure 1: Carte conceptuelle rappelant les questions posées dans les bilans de savoirs ainsi que les thèmes associés à ces questions

Figure 2: Présentation des résultats de l'analyse effectuée sur les réponses obtenues à la première question du bilan de savoirs

Figure 3: Rappel de la sous-question 2 a), du thème exploré ainsi que les résultats de la classification des réponses que nous avons effectuée

Figure 4: Résultats obtenus à la suite de l'analyse des réponses formulées par les participantes à la question 2 b) du bilan de savoirs

Figure 5: Résultats de la première analyse de la question 3 des bilans de savoirs Figure 6: Résultats de la deuxième analyse de la question 3 des bilans de savoirs

Figure 7: Carte conceptuelle présentant les résultats de l'analyse de la question 4 des bilans de savoirs

Figure 8: Résultats obtenus à la question 5 du bilan de savoirs

Figure 9: Premier regard posé sur les réponses obtenues à la question 6 du bilan de savoirs Figure 10: Deuxième regard posé sur les réponses obtenues à la question 6 du bilan de savoirs

Figure 11: Résultats obtenus à la suite de l'analyse de contenu de la question 8 des bilans de savoirs

Figure 12: Carte conceptuelle résumant l'entretien avec la participante 21 Figure 13: Carte conceptuelle résumant l'entretien avec la participante 24 Figure 14: Carte conceptuelle résumant l'entretien avec la participante 28 Figure 15: Carte conceptuelle résumant l'entretien avec la participante 35 Figure 16: Carte conceptuelle résumant l'entretien avec la participante 44 Figure 17: Carte conceptuelle résumant l'entretien avec la participante 46 Figure 18: Carte conceptuelle résumant l'entretien avec la participante 61

Liste des annexes

Annexe 1: Liste de savoirs essentiels

Annexe 2: Références bibliographiques des écrits présentés dans le tableau 2 Annexe 3: Bilans de savoirs

Introduction

Ce mémoire s'intéresse aux rapports à la physique et à l'enseignement de la physique de futures enseignantes du primaire inscrites dans un profil d'études collégiales en éducation. En nous appuyant sur la notion de rapport au savoir et en nous inspirant de l'approche socio-constructiviste de la production des savoirs, nous apportons des éléments de réponse à la question suivante: «Comment se caractérisent les rapports à la physique et à l’enseignement de la physique de futures enseignantes du primaire inscrites dans un profil d’études collégiales en éducation?» Pour ce faire, trente-sept futures enseignantes du primaire débutant leur première session dans un profil d'études collégiales en éducation ont rempli un bilan de savoirs portant sur la physique et sur son enseignement. Huit d'entre elles ont été sélectionnées pour participer à un entretien individuel semi-dirigé d'une durée de 20 à 50 minutes visant à enrichir et clarifier leur point de vue sur la physique et son enseignement. Les bilans de savoirs ainsi que les transcriptions textuelles des entretiens ont été soumis à une analyse de contenu dans le but d'apporter des éléments de réponse à notre question de recherche.

Notre mémoire est découpé en sept chapitres. Le premier chapitre, la problématique, nous permet de présenter le contexte nous ayant amenée à nous pencher sur les rapports à la physique et à l'enseignement de la physique de futures enseignantes du primaire inscrites dans un profil d'études collégiales en éducation. Nous nous intéressons d'abord à la perception que certains citoyens et citoyennes, incluant des élèves, des enseignantes et enseignants, des chercheuses et chercheurs en éducation et en sciences, etc., entretiennent face à la physique, faisant d'elle une discipline qui se distingue des autres disciplines dites scientifiques sur plusieurs points. Nous présentons par la suite les particularités du profil Éducation du programme des Sciences humaines au cégep Limoilou. En conclusion de ce chapitre, nous nous penchons sur le Programme de formation de l'école québécoise, et plus précisément, sur la place accordée à l'enseignement des notions reliées à la physique dans ce programme.

Le second chapitre consiste en une recension d'écrits. Nous avons recherché, lu et recueilli trente textes qui portent sur les sujets suivants:

points de vue par rapport aux sciences de futurs enseignants et enseignantes du primaire;

points de vue par rapport à l'enseignement des sciences de futurs enseignants et enseignantes du primaire;

points de vue par rapport à la physique d'enseignantes et d'enseignants en exercice; points de vue par rapport à l'enseignement de la physique d'enseignantes et

d'enseignants en exercice;

points de vue par rapport à l'enseignement de la physique de futurs enseignants et enseignantes du primaire;

rapports à la physique.

Dans ce deuxième chapitre, nous analysons ces textes en visant à circonscrire et à expliciter en quoi ces écrits sont pertinents. À la fin de ce chapitre, nous présentons notre problème de recherche. Nous formulons alors les deux premiers objectifs spécifiques de cette étude. Dans le troisième chapitre, nous discutons de la notion de rapport au savoir, sur laquelle s'appuie ce mémoire. Après avoir présenté le contexte d'émergence de cette notion et avoir énoncé sa définition telle que Charlot l'a mise en forme, nous discutons de son utilisation en didactique et, plus précisément, en didactique de la physique, puis nous proposons une définition, à partir de celle de Charlot, du rapport à l'enseignement de la physique. En deuxième partie de ce chapitre, nous comparons deux théories de la connaissance, soit le socio-constructivisme et le réalisme empiriste. Nous explicitons également l'approche adoptée dans cette étude. Nous concluons ce chapitre en posant notre question de recherche et en ajoutant un troisième et dernier objectif spécifique.

Le quatrième chapitre de ce mémoire porte sur l'approche méthodologique et analytique privilégiée dans cette étude. Ce chapitre est scindé en cinq sections: la présentation du protocole sommaire de la recherche, un portrait des participantes, la formulation des neuf thèmes que nous souhaitions explorer, la présentation des instruments méthodologiques que nous avons sélectionnés ainsi qu'une discussion autour des différentes modalités de l'analyse de contenu effectuée.

Dans le cinquième et le sixième chapitre, nous analysons les bilans de savoirs ainsi que les transcriptions textuelles des entretiens individuels. Tout au long de ces chapitres, nous

présentons les résultats de cette analyse sous la forme de cartes conceptuelles et nous soulignons les résultats qui nous semblent intéressants ou surprenants.

Enfin, au septième chapitre, nous effectuons un retour sur les thèmes que nous souhaitions explorer, sur les objectifs spécifiques et sur la question de recherche. C'est dans ce chapitre que nous apportons des éléments de réponse à notre question de recherche.

Dans la conclusion, nous effectuons un bref retour sur les résultats de cette recherche. Nous terminons ce mémoire en posant un regard critique visant à explorer quelques-unes des limites de cette étude, mais aussi quelques-unes des pistes qui permettront de poursuivre la réflexion au sujet du rapport aux savoirs en lien avec les disciplines scientifiques de futures enseignantes du primaire.

1 Problématique

La problématique de ce mémoire de maîtrise est scindée en trois sections. D'abord, dans la section « La physique, une science qui fait réagir », nous discutons de la façon dont la physique est perçue dans la société en général, de même que dans le milieu de l'éducation. Il est ensuite question du profil Éducation en Sciences humaines au cégep Limoilou. Enfin, nous proposons une courte description du Programme de formation de l'école québécoise et nous étudions la place accordée aux sciences et, plus précisément, à la physique dans ce programme.

1.1 La physique, une science qui fait réagir

L’année 2005 a été déclarée « Année mondiale de la physique » par l’International Union

of Pure and Applied Physics. Pendant cette année, des activités ont été tenues dans

plusieurs pays dans le but de souligner le centième anniversaire de la publication des travaux d’Albert Einstein connus pour avoir permis d’établir les fondations de la physique relativiste, mais aussi de la physique quantique. Il a aussi été question de mieux faire connaître la contribution de la physique aux sciences et à la société puisque les citoyennes et citoyens sont de moins en moins conscients de cette contribution et puisque le nombre d'étudiantes et d'étudiants de physique est en baisse (World Year Of Physics 2005, 2005). Cet apparent désintérêt pour la physique et les carrières reliées à la physique, de même que pour l'enseignement de la physique, peut être expliqué de plusieurs façons.

1.1.1 Une science difficile?

De nombreux écrits mentionnent que la physique est une science difficile ou est perçue comme telle. Pour Ford (1989), même si la plupart des gens sont convaincus que la physique est une discipline ardue, voire que seulement une minorité de personnes est en mesure d’en comprendre les subtilités, il n’en est rien. Selon lui, la physique ne serait pas une discipline plus difficile que les autres à condition de commencer son apprentissage en

même temps que celui des autres disciplines. Il mentionne que dans la plupart des écoles1, l’apprentissage de la physique ne débute que vers la fin du niveau secondaire, c’est-à-dire vers seize ou dix-sept ans. Les adolescentes et adolescents, n’ayant que peu de connaissances explicites en physique à ce moment, ont l’impression de se retrouver devant un défi2. Pour cette raison, notamment, pour plusieurs actrices et acteurs œuvrant dans le champ de l'enseignement de la physique, il importe de débuter l'apprentissage de notions reliées à la physique tôt dans le parcours scolaire. À ce sujet, Bonan (1998), dans Enseigner

la physique à l'école primaire, insiste pour que l’enseignement des sciences soit présent dès

l’école primaire, de façon à ce que les niveaux de formulation des concepts évoluent de façon graduelle.

Pour d'autres chercheurs en éducation, notamment Robardet et Guillaud (1997) et Viennot (1996), les difficultés vécues par les élèves sont dues entre autres au mode d’organisation de la physique en lois, concepts et théories et à la façon dont on les exprime en faisant usage du langage mathématique.

1.1.2 Une science « dure »?

Schiebinger (1997) mentionne que le fait que les sciences physiques soient des sciences dites dures explique en partie pourquoi peu de femmes font carrière dans ce domaine. L'auteure explique que les sciences physiques sont dures de quatre façons. Elles sont en premier lieu dures épistémologiquement, ce qui signifie, selon elle, que les sciences physiques ont une nature analytique. Elles mènent à des réponses qui peuvent être démontrées. En deuxième lieu, elles sont ontologiquement dures parce qu'elles étudient de la matière «dure» et inanimée. En troisième lieu, elles sont méthodologiquement dures parce qu'elles sont difficiles, demandent une capacité d'abstraction, beaucoup de travail, etc. Enfin, elles sont émotionnellement dures, puisqu'elles sont distantes, abstraites, quantitatives, etc. Nous croyons que cette «dureté» de la physique explique aussi en partie le désintérêt envers la physique d'élèves, d'enseignantes et d'enseignants.

1 L'auteur ne mentionne pas de quelles écoles il s'agit. Cependant, comme il est américain et travaille aux

États-Unis, on peut supposer qu'il parle d'écoles américaines.

1.1.3 Une science « bien gardée »?

Ford (1989), dans un éditorial sur la difficulté, selon lui non réelle, de la physique par rapport aux autres disciplines, explique que les physiciens et physiciennes et les enseignantes et enseignants de physique préservent, en quelque sorte, et souvent de façon délibérée, cette impression de difficulté. D'abord, selon lui, les enseignantes et enseignants de physique, au niveau universitaire, tentent d'attirer les « meilleurs » étudiants et étudiantes dans les programmes de physique. Puisque les étudiantes et étudiants de physique sont souvent talentueux, on peut se permettre de relever le niveau de difficulté des programmes, et ainsi empêcher les étudiantes et étudiants s'étant moins démarqués en termes de rendement scolaire d'y avoir accès. Ford donne un autre exemple du fait que l'accès à la physique soit relativement bien gardé par les physiciens et les physiciennes. Selon lui, il n'est pas rare d'entendre des physiciennes et physiciens soutenir que la physique ne devrait être enseignée, après la première année universitaire, qu'à ceux et celles qui prévoient faire carrière dans ce domaine.

Dans le même ordre d'idées, selon Carlone (2003), les enseignantes et enseignants de physique n'ont pas d'intérêt personnel à baisser la garde, puisqu'ils perdraient beaucoup de pouvoir: « Thus, it makes sense that physics teachers, at the top of the school science

hierarchy, will work hardest to maintain their power and status; they have the most to lose by opening up the gates of physics » (Carlone, 2003, p. 4). Bien que nous considérions que

cette dernière affirmation est quelque peu sévère envers les enseignantes et enseignants de physique3 et qu'il aurait été souhaitable de lui apporter quelques nuances, nous sommes généralement en accord avec le fait que l'entrée dans le monde de la physique n'est pas toujours aisée.

1.1.4 Une science mal aimée?

Le fait que la physique intéresse peu les gens ou que cette discipline ait une image négative a été bien documenté. En effet, pour certains, cet énoncé semble être connu de toutes et de

3 Il est à noter que nous avons été professeure de physique à temps partiel dans un cégep pendant toute la

tous. Patrice Venturini4 (année inconnue) mentionne à ce sujet au tout début de son article portant sur l'implication des élèves à apprendre la physique, que «ce n'est un secret pour personne, l'envie d'apprendre les sciences, et plus particulièrement les sciences physiques, n'est pas très développé chez les adolescents d'aujourd'hui» (Venturini, date inconnue, p. 1). De la même manière, selon l'European Physical Society, dans le rapport Securing the future

of physics cité par Angell, Guttersrud, Henriksen et Isnes (2004), la physique a une image

publique négative que les actrices et acteurs de la communauté de la physique s'affairent à amender. En effet, plusieurs citoyens et citoyennes américains croiraient que la science (incluant la physique) est « froide » et « peu intéressante » (Rutherford & Ahlgren, 1990). Selon Tosun (2000), ce faible intérêt envers les sciences toucherait aussi des futurs enseignants du primaire qui, dans son étude, décrivent leurs expériences d’apprentissage des sciences aux niveaux scolaires primaire et secondaire en utilisant des mots comme « déplaisant » (unpleasant), « ennuyant » (boring), « inutile » (useless), « effrayé » (scared), etc. Par le biais d’un tableau qui résume les propos des futurs enseignants et des futures enseignantes, l’auteur recense trente-deux qualificatifs négatifs différents et quatre qualificatifs positifs distincts. Porchet (2002) résume bien le fait que la physique est une science mal aimée: «La cote d'amour des disciplines est partout la même: la physique et la chimie sont toujours moins bien perçues que les autres sciences» (p. 48). Parmi les sciences, la physique serait donc une des moins appréciées.

1.1.5 Une science « désaffectée »?

Comme les organisateurs de l'Année mondiale de la physique l'ont mentionné, l'étude de la physique est de moins en moins populaire auprès des étudiantes et des étudiants, et ce, à un point tel que Porchet (2002) utilise le terme «désaffection» pour parler du faible taux d'inscription au premier cycle universitaire en France en sciences, particulièrement en physique. Porchet, dans le deuxième chapitre de son rapport, avance plusieurs raisons pouvant expliquer cette désaffection: l'image qu'ont les jeunes des scientifiques, la réforme

4 Ce chercheur s'intéresse aux rapports aux savoirs de la physique d'élèves et d'enseignants. Nous recensons

du baccalauréat français, l'élitisme, un manque d'intérêt envers la physique, l'ajout de la théorisation à l'aide des mathématiques trop tôt dans le cursus scolaire, etc.

De leur côté, Ford et Wilde (1999), dans un article intitulé «The decline in the study of

physics», article qui s'intéresse à ce déclin tant au secondaire qu'à l'université, utilisent

l'expression «swing away from physics» pour illustrer la situation. Ils expliquent ce phénomène en utilisant l'analogie de la spirale descendante: « There is no doubt that many

young people regard physics as a "difficult" subject at school - much harder than almost any other. Very worryingly, they look upon it as "boring", and the subject appears frequently to be badly taugh, particularly since many science teachers have little or no training: few teachers are trained, and so the downward spiral continues » (Ford et Wilde

1999, p. 2).

Dans un autre ordre d'idées, dans « Elementary Science : Left Behind? », Goldston (2005) mentionne que les cours de sciences au primaire sont parfois mis de côté, notamment dans le but de mettre l’accent sur les disciplines considérées comme plus importantes par les parents et les directions d’école, mais aussi par manque de temps ou par manque d’intérêt. Nous croyons qu'il est probable que cette situation puisse également être observée au Québec. L'enseignement des sciences au primaire, incluant l'enseignement des notions reliées à la physique, serait donc parfois mis de côté, ce qui constitue, selon nous, un autre type de désaffection.

1.1.6 Les sciences rendent les élèves et les enseignantes et enseignants mal

à l’aise?

Le Centre de démonstration en sciences physiques, un organisme de la région de Québec qui offre notamment des conférences-démonstrations scientifiques à des groupes du primaire et du secondaire, a mis sur pied une initiative qui visait d'abord à produire du matériel pédagogique que les enseignantes et enseignants du primaire pourraient utiliser dans le cadre de leurs cours de sciences. Une fois le projet démarré et après avoir formulé le constat selon lequel le matériel pédagogique en sciences au primaire ne manquait pas, le Centre de démonstration en sciences physique a pris la décision de modifier les objectifs du

projet, de manière à s'intéresser au malaise que les enseignants et enseignantes du primaire disent ressentir lorsqu'ils enseignent les sciences. Les enseignantes et enseignants participant à ce projet ont identifié plusieurs sources de leur malaise. Parmi elles, notons la nature et la durée de la formation universitaire dispensée en sciences, la réforme du programme (Renouveau pédagogique québécois), la taille des groupes-classes, la charge de travail, l'intérêt mitigé pour les sciences, l'expérience d'apprentissage des sciences, le faible sentiment de compétence, la compréhension de la nature des sciences (Centre de démonstration en sciences physiques, 2003)5.

De leur côté, Rutherford et Ahlgren (1990), dans Science for All Americans, soutiennent que l’apprentissage des sciences peut causer un malaise chez les élèves américains. Dans l’extrait qui suit, on mentionne que les enseignants et les enseignantes sont aussi souvent mal à l’aise avec les sciences et les mathématiques : « Teachers should recognize that for

many students, the learning of mathematics and science involves feelings of severe anxiety and fear of failure. No doubt this results partly from what is taught and the way it is taught, and partly from attitudes picked up incidentally very early in schooling from parents and teachers who are themselves ill at ease with science and mathematics » (Rutherford et

Ahlgren, 1990, p. 192).

Nous constatons qu'il est question, dans les écrits, du malaise par rapport aux sciences, incluant la physique, autant d'élèves que d'enseignantes et d'enseignants. Dans les écrits consultés, il n'est jamais directement fait mention d'un malaise par rapport à la physique, mais il n'en demeure pas moins que la physique est l'une des disciplines reliées aux sciences et qu'il nous semble probable que ce malaise soit aussi relié à la physique. De plus, il est à noter que le besoin exprimé par les enseignantes et enseignants du primaire au Centre de démonstration en sciences physiques a été ressenti à la suite d'une conférence reliée aux sciences physiques.

5 Nous remercions madame Sophie Descoteaux d'avoir porté ce rapport à notre attention. Nous remercions

1.1.7 Une science utile?

Patrice Venturini, dans plusieurs de ses études6, mentionne qu'un grand nombre d'élèves ayant participé à ses recherches présente un rapport utilitaire à la physique. Pour ces élèves, l'apprentissage de la physique servirait entre autres à entreprendre une carrière dans le domaine de leur choix. Cependant, ceci ne serait pas la seule raison pour laquelle l'apprentissage des sciences et de la physique serait important et utile. Osborne et Collins (2001) mentionnent dans leur article que les élèves de 16 ans qui ont participé à leur étude considèrent que l'apprentissage des sciences est important puisqu'il est utile pour pouvoir expliquer des choses aux autres et parce que les sciences permettent de comprendre le monde, notamment la façon dont le corps humain fonctionne. D'ailleurs, Boyer et Tiberghien (1989) ont noté qu'aucun participant ou participante ayant pris part à leur étude n'a radicalement remis en cause l'enseignement obligatoire des sciences physiques7.

Les dernières pages illustrent que plusieurs chercheuses et chercheurs, qu'ils œuvrent dans le champ de l'éducation aux sciences ou dans celui des sciences de la nature, se sont penchés sur la façon dont la physique est perçue et dont elle se distingue des autres sciences, et cela, sous plusieurs angles. Nous retenons que pour plusieurs, il s'agit d'une discipline ardue et exceptionnellement abstraite, qui cause un certain malaise à ses apprenants, mais également à certains enseignants, alors que pour d'autres, la physique est une discipline scolaire perçue comme utile, en plus ne pas comporter de difficulté d'appropriation majeure, à condition de débuter son étude tôt dans le parcours scolaire.

1.2 Le profil Éducation du programme des Sciences humaines

au Cégep Limoilou

La mise en forme du profil Éducation (programme des Sciences humaines, Cégep Limoilou) est récente: la première cohorte d’étudiantes et d’étudiants a été diplômée au printemps 2008. Ce profil vise à faciliter le passage des études en sciences humaines au niveau collégial à celles en éducation au niveau universitaire.

C’est à la suite d’une rencontre, en 2003, entre les doyens de Facultés des sciences de l’éducation et de directions de cégeps de la région de Québec que l’idée d’un tel profil a germé. Cette rencontre a permis aux interlocuteurs d’émettre certains constats relatifs à l’expérience d’apprentissage de futures enseignantes et de futurs enseignants admis à l’université dans un programme en éducation à la suite d’études collégiales en Sciences humaines. Parmi les constats formulés8, il a été question qu’ils et elles éprouvent des difficultés dans les cours universitaires reliés aux mathématiques et aux sciences de la nature. Or, dans le référentiel de formation des enseignants et des enseignantes du Québec (Ministère de l’Éducation, 2001a), il est clairement attendu de la part des enseignants et enseignantes qu’ils soient en mesure de maîtriser des savoirs scientifiques et de les mettre à contribution dans des situations d’enseignement-apprentissage liées au développement des trois compétences scientifiques assignées à la discipline Science et technologie au primaire. De plus, il est attendu que les enseignantes et enseignants soient en mesure d’établir une distance critique par rapport aux savoirs savants qui leur permette d'apprécier le potentiel, les limites et le caractère passager et mouvant des savoirs scientifiques (Ministère de l’Éducation, 2001a).

À la suite de cette rencontre, M. Daniel Boutet, adjoint à la directrice des études du Cégep Limoilou, a proposé la création d’un profil Éducation au programme des Sciences humaines. Le projet a été lancé à l’automne 2004 et le Profil Éducation, a été adopté par le conseil d’administration du Cégep Limoilou à l’hiver 2006.

Le Cégep Limoilou et l’Université Laval ont conclu une entente concernant le profil Éducation du programme des Sciences humaines. Cette entente contient entre autres les clauses suivantes (Cégep Limoilou, 2006, nous soulignons) :

la reconnaissance du profil Éducation du Cégep Limoilou comme formation

particulière préparant à l’admission dans les programmes de baccalauréat en

7 Il est à noter qu'une des participantes (que nous identifions dans ce mémoire de la façon suivante: p51) a

remis en cause l'enseignement de la physique au primaire. Son bilan de savoirs a été étudié de façon détaillée dans la section «Deux cas particuliers» de l’analyse des entretiens.

8 Il a aussi été question du fait que ces futurs enseignants et ces futures enseignantes ne maîtrisent pas

éducation au préscolaire et enseignement au primaire et de baccalauréat en

enseignement secondaire, profils Univers social et Français langue d’enseignement; l’admission privilégiée, à cote R identique, des finissants du profil Éducation du

Cégep Limoilou dans les programmes ci-haut mentionnés de l’Université Laval; la possibilité pour les élèves qui auraient échoué le TFLM lors de sa passation au

Cégep de le refaire à l’Université au moment de l’admission;

l’exclusivité de la présente entente jusqu’en août 2010.

En plus de contenir les cours obligatoires à l’obtention du diplôme d’études collégiales et les cours habituellement suivis dans un programme de Sciences humaines, les étudiantes et étudiants du profil Éducation doivent suivre les cinq cours suivants : Éducation I : Éducation et société, Éducation II : La relation éducative et l’apprentissage, Éducation III : Apprivoiser les mathématiques, Éducation IV : Sciences et transformations sociales, Éducation V : L’éducation à travers les âges et les civilisations.

De plus, à leur première session d’études, les étudiantes et étudiants doivent suivre le cours Tribune scientifique, offert par le département de biologie, qui « permet à toutes et à tous de développer sa culture scientifique dans l’action, tout en réfléchissant aux enjeux actuels de notre monde » (Cégep Limoilou, 2007). Dans le cadre du cours Tribune scientifique, les étudiants sont invités à mener un projet à propos d’un sujet qu’ils auront choisi en suivant les étapes d’une démarche scientifique leur permettant de prendre conscience des « possibilités » et des « limites » de la science.

Ce cours, ainsi que le cours de sociologie intitulé Sciences et transformations sociales, visent à permettre aux futurs enseignants d’amorcer une réflexion sur la nature des sciences et d'enrichir leurs conceptions à propos des sciences. Il est à noter que les étudiants s’inscrivant dans ce programme n’ont habituellement pas suivi de cours de physique ou de chimie au secondaire et que ce programme ne mène pas au baccalauréat en enseignement des sciences au secondaire, puisque pour être admis dans ce programme, l’obtention d’un diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature est habituellement une condition d’admission.

1.2.1 D’autres profils d’études collégiales en éducation

Le Cégep Limoilou n'est pas le seul à offrir un profil Éducation relié au programme des Sciences humaines au Québec. Pour la session d'automne 2010, nous avons recensé9 dix de ces profils10 qui sont reliés à l'éducation. La teneur de ces profils, notamment le nombre de cours en éducation et la présence ou l'absence de cours reliés aux mathématiques et aux sciences, varie grandement d'un établissement à l'autre. Pour cette raison, les résultats de cette étude ne seront pas généralisables, bien qu'ils pourront intéresser les actrices et acteurs éducatifs ayant mis sur pied ces profils ou qui y œuvrent. Les établissements offrant des profils reliés à l'éducation sont présentés dans le tableau 1:

Tableau 1: Liste des établissements d'enseignement proposant un profil d'études relié à l'éducation

Nom de l'établissement Nom du profil Langue

d'enseignement d'établissement Type

Campus Notre-Dame-de-Foy Éducation et psychologie Français Collège privé Cégep de Sainte-Foy Éducation et culture Français Cégep Cégep de Sherbrooke Éducation et société

québécoise

Français Cégep Cégep de Thetford Psychologie, éducation et

citoyenneté

Français Cégep Cégep Limoilou Éducation Français Cégep Champlain regional college -

Saint-Lambert

Education Anglais Cégep

Collège Laflèche Éducation et formation Français Collège privé Collège Lionel-Groulx Éducation et apprentissages Français Cégep

Dawson college Child studies Anglais Cégep Vanier college Child studies Anglais Cégep

1.3 Le programme de formation de l’école québécoise

Le Programme de formation de l’école québécoise est relativement récent : en 2009-2010, la première cohorte est à sa cinquième et dernière année d’études secondaires. Les

9 Pour recenser les profils reliés à l'éducation, du programme des Sciences humaines, nous avons consulté le

site Internet de la Fédération des cégeps (http://www.fedecegeps.qc.ca/) afin d'obtenir la liste de tous les cégeps du Québec (au nombre de 48), puis nous avons effectué une recherche sur les sites Internet de ces cégeps. Nous avons effectué une démarche semblable pour les collèges privés, mais en utilisant le

Répertoire des établissements d'enseignement 2009-2010 – Enseignement privé – Collégial. Liste détaillée des établissements et des programmes du Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport. Ce document ne semble plus être disponible sur le site du MELS, mais une page de son site Internet contient les mêmes informations: http://www.mels.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/program/progetab.asp?vToken=p300A0.

participantes et participants à cette étude auront à enseigner en suivant le Programme de formation de l’école québécoise mais ont effectué leurs études primaires et secondaires alors que ce programme n’était pas encore en vigueur11. Cette réforme de l’éducation était la première à survenir depuis celle qui a suivi le rapport Parent, dans les années 1960. Selon ce programme de formation (Ministère de l’Éducation, 2001b), la mission de l’école est « de préparer l’élève à contribuer à l’essor d’une société voulue démocratique et équitable » (pp. 2-3). Cette mission s’articule autour de trois axes : instruire, socialiser et qualifier. Le Programme de formation de l’école québécoise comprend cinq orientations (pp. 3-4):

un programme qui reconnaît les acquis de l’école pour aller plus loin; des connaissances disciplinaires intégrées au développement d’habiletés

intellectuelles complexes;

des apprentissages fondamentaux et fonctionnels; des apprentissages qualifiants et différenciés; des apprentissages actuels et culturellement ancrés.

De cette mission accordée à l’école et de ces orientations du programme découlent deux caractéristiques principales de l’enseignement et de l’apprentissage dans les écoles primaires du Québec. Tout d’abord, le programme vise à permettre aux élèves de développer des compétences qui pourront être mises en œuvre dans la vie quotidienne. La seconde caractéristique de l’apprentissage et de l’enseignement selon le Programme de formation de l’école québécoise concerne l’apprentissage, qui est envisagé sous l’angle d’un processus actif.

1.3.1 Le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie

du Programme de l’école québécoise

12Le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie est l’une des composantes du Programme de l’école québécoise (Ministère de l’Éducation 2001b), au même titre que le domaine des langues, le domaine de l’univers social, le domaine des arts 10 Ces profils portent parfois d'autres appellations, comme Options ou Majeures.

11 Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons aux rapports à la physique et à l’enseignement de la

physique de futures enseignantes du primaire alors qu’elles poursuivent des études au niveau collégial. Pour cette raison, nous ne nous attardons pas au niveau secondaire, sauf lorsque nous abordons en entrevue l’expérience d’apprentissage de la physique des futures enseignantes.

et le domaine du développement personnel. Le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie contient deux disciplines qui sont enseignées séparément :

la mathématique;

la science et la technologie.

L’objectif général du domaine de la mathématique, de la science et de la technologie est le suivant : « Donner accès à un ensemble spécifique de savoirs qui empruntent aux méthodes, aux champs conceptuels et au langage propre de chacune des disciplines qui définissent le domaine » (p. 122).

Au premier cycle du primaire, la discipline de la science et de la technologie ne figure pas à la grille-matières des élèves (p. 144). Cela signifie que l’enseignement des notions reliées aux sciences et à la technologie se fait au travers des autres cours. Le développement d’une compétence est visé à ce niveau : explorer le monde de la science et de la technologie. Aux deuxième et troisième cycles, l’étude de la science et de la technologie est effectuée pendant environ une heure par semaine. Il est attendu que les élèves développent trois compétences: proposer des explications ou des solutions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique, mettre à profit les outils, objets et procédés de la science et de la technologie et communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie.

1.3.2 La place réservée à la physique dans le Programme de formation de

l’école québécoise

Le Programme de formation à l’école québécoise n’effectue pas de distinction directe entre les différentes sciences, physique, chimie et biologie, par exemple. Cependant, en examinant la rubrique « Savoirs essentiels » (elle-même séparée en trois parties : « l’univers matériel », « la Terre et l’espace » et « l’univers vivant ») pour le premier cycle (p. 149), ainsi que pour les deuxième et troisième cycles (pp. 157-160), nous remarquons qu’un certain nombre de savoirs à aborder en classe peuvent être associés à la discipline

«physique»13. Dès le premier cycle, des thèmes tels la conservation de la matière, la friction, la lumière et l’ombre, le système Terre-Lune-Soleil et les aimants sont étudiés. Aux deuxième et troisième cycles, la liste des notions étudiées reliées à la physique est plus élaborée. Elle contient entre autres les notions suivantes :

des notions de mécanique (les effets d'une force sur la direction d'un objet, les caractéristiques du mouvement, etc.);

des notions d’astronomie et d’astrophysique (les saisons, le système solaire, les étoiles, etc.);

des notions d’optique (la lumière et l'ombre, la transparence, etc.);

des notions d’électromagnétisme (les aimants, les circuits électriques simples, etc.). Une liste des savoirs essentiels proposés pour l'enseignement au primaire par le Ministère de l'Éducation (2001b) est présentée en annexe de ce mémoire.

13 On précise, dans le programme, que cette liste de savoirs essentiels est prescriptive (p. 10), sauf pour le

premier cycle (p. 149). On mentionne aussi qu’elle ne doit pas être considérée comme « une liste dont on cocherait les entrées pour bien s’assurer que rien n’a été oublié » (p. 10), ces savoirs servant à baliser le parcours des enseignants et des élèves au niveau des notions à étudier en classe.

2 Recension des écrits

Dans cette section du mémoire, nous présentons la recension des écrits que nous avons effectuée. À la suite de cette recension des écrits, nous formulons notre problème de recherche.

En lien avec notre sujet de mémoire, nous avons recensé des articles portant sur les sujets suivants :

1. Points de vue par rapport aux sciences de futurs enseignants et enseignantes du primaire;

2. Points de vue par rapport à l'enseignement des sciences de futurs enseignants et enseignantes du primaire;

3. Points de vue par rapport à la physique d'enseignantes et d'enseignants en exercice; 4. Points de vue par rapport à l'enseignement de la physique d'enseignantes et

d'enseignants en exercice;

5. Points de vue par rapport à l'enseignement de la physique de futurs enseignants et enseignantes du primaire;

6. Rapports à la physique14.

Tout au long de notre exploration des écrits, nous nous sommes limitée aux textes publiés entre 2000 et 2010, sauf lorsque nous croyions que l’écrit était particulièrement intéressant (un texte fondateur, un texte qui se rapproche particulièrement de notre sujet de recherche, etc.). Les textes publiés en français et en anglais seulement ont été retenus. En plus d'interroger certaines bases de données (ex. Google Scholar, Web of Science), nous avons ciblé certaines revues susceptibles de contenir des articles d'intérêt dans le cadre de notre recherche (ex. Didaskalia, International Journal of Science Education) puis nous avons étudié les bibliographies des articles recensés afin d'identifier d'autres articles pertinents. La bibliographie de Reinders Duit, « Students' and Teachers' Conceptions and Science

Education »15, mise à jour le 23 mars 2009, nous a permis d'alimenter notre recension.

14 Ces textes ont tous été rédigés par la même équipe de recherche française, dont le principal représentant

est Patrice Venturini. Nous avons cru bon de séparer les articles qui traitent des rapports à la physique des autres, notamment puisque nous utilisons cet outil théorique dans ce mémoire. Nous en discutons de façon détaillée dans le chapitre qui porte sur le cadre théorique.

Nous avons également recherché des écrits s'intéressant aux rapports à l'enseignement de la physique et aux points de vue par rapport à la physique de futurs enseignantes et enseignants du primaire, mais nous n'avons réussi à obtenir aucun article. Il est à noter que nous avons classé les articles selon des sujets en lien avec les « points de vue », mais que les articles recueillis portent sur les points de vue, mais aussi sur les perceptions, conceptions, croyances, attitudes, etc. des participants et participantes.

Le tableau 2 résume les écrits recensés. Il est à noter que nous avons réussi à obtenir tous les écrits présentés dans ce tableau et que nous les avons tous lus. En raison des contraintes reliées au temps et à la possibilité d'obtenir certains écrits, cette recension ne se veut pas exhaustive. En effet, nous avons constaté l'existence de très nombreux textes au sujet des points de vue par rapport aux sciences et à l'enseignement des sciences de futurs enseignants du primaire. Cependant, dès qu'on s'intéresse aux points de vue par rapport à la physique et à l'enseignement de la physique, les articles sont beaucoup moins nombreux, même si on s'intéresse aux enseignants en exercice et non aux futurs enseignants du primaire. Les articles traitant de points de vue par rapport à la physique et à l'enseignement de la physique de futurs enseignants du primaire sont, à notre connaissance, quasi-inexistants. Par exemple, nous n'avons trouvé aucun article sur les points de vue par rapport à la physique de futurs enseignants du primaire et nous en avons recensé seulement deux (que nous avons tous les deux lus et placés dans le tableau) sur les points de vue de futurs enseignants du primaire face à l'enseignement de notions reliées à la physique. De plus, aucun des textes recensés ne traite de futurs enseignants et enseignantes du primaire en amont de leur formation universitaire.

Les références bibliographiques des écrits présents dans le tableau sont disponibles en annexe de ce mémoire16. Certains textes de cette recension des écrits apparaissent à plus d'un endroit dans le tableau. Par exemple, le texte de Angell et al., « Physics: Frightful But

Fun. Pupils' and Teachers' Views of Physics and Physics Teaching » est présent aux lignes

« Point de vue par rapport à la physique d'enseignantes et d'enseignants» et « Point de vue

16 En effet, nous ne discutons pas ici de chacun des 30 textes que nous avons lus. Cependant, il nous semble

par rapport à l'enseignement de la physique d'enseignantes et d'enseignants». Trente textes distincts ont été recueillis.

Tableau 2: Textes recueillis pour la recension des écrits

Sujets abordés dans les textes Nombre de textes recueillis Exemples

Points de vue par rapport aux sciences de futurs enseignants et enseignantes du

primaire

10 Abell et Smith (1994), Tosun (2000) Points de vue par rapport à l'enseignement

des sciences de futurs enseignants et

enseignantes du primaire 8 Tosun (2000), Weld et Funk (2005) Points de vue par rapport à la physique

d'enseignantes et d'enseignants 4 Angell, Guttersrud, Henriksen et Isnes (2004), Mulhall et Gunstone (2007) Points de vue par rapport à l'enseignement

de la physique d'enseignantes et

d'enseignants 6

Angell, Guttersrud, Henriksen et Isnes (2004), Gunstone, Mulhall et McKittrick (2008) Points de vue par rapport à l'enseignement

de la physique de futurs enseignants et

enseignantes du primaire 2 Ahtee et Johnston (2006) et Johnston et Ahtee (2006) Rapports à la physique 8 Venturini (2005a; 2005b; 2005c)

2.1 Points de vue par rapport aux sciences de futurs

enseignants et enseignantes du primaire

Nous avons recueilli et lu 10 textes dans cette catégorie. Nous aurions cependant pu en obtenir beaucoup plus si nous n'avions pas eu de contraintes reliées au temps: il s'agit d'un sujet qui a été bien documenté pendant les deux dernières décennies pour lequel il a été facile de recueillir des articles, par exemple à l'aide du moteur de recherche d'articles scientifiques Google Scholar17. Deux de ces 10 textes ont particulièrement retenu notre attention. Le premier est un article d'Abell et Smith (1994) qui porte sur la façon dont de futurs enseignants et enseignantes du primaire définissent les sciences. Cet article n'est pas récent: il a été publié avant la période que nous avons ciblée pour notre recension des écrits, soit de 2000 à 2010, mais il a eu un important impact dans le champ de l'éducation aux sciences. En effet, toujours selon le moteur de recherche Google Scholar, il a été cité à pas

17 À titre d'exemple, si on recherche « ''preservice elementary teachers'' science » sur ce moteur de recherche

en spécifiant que les documents doivent avoir été publiés entre 2000 et 2010, on obtient 1890 résultats. Ces résultats ne sont pas tous liés aux points de vue par rapport aux sciences, mais nombre d'entre eux le sont.

moins de 155 occasions en date du 12 décembre 2010. De plus, cet article utilise une méthodologie qualitative, dont un des instruments méthodologiques est un questionnaire écrit à réponses ouvertes. Ce type de méthodologie nous semble prometteur.

Abell et Smith (1994) ont demandé à 140 futurs enseignants et enseignantes du primaire de définir par écrit le mot « science ». Elles ont par la suite utilisé la méthode d’induction analytique pour analyser le matériel recueilli. Cinq catégories ont été créées pour classer les réponses obtenues (chaque réponse peut se retrouver dans plus d’une catégorie et nous traduisons les catégories):

Découverte: la science est un processus permettant de découvrir ce qui existe dans le monde.

Connaissance: la science est un produit, un ensemble d’idées à étudier.

Processus: la science est l’observation, la vérification, le questionnement, l'action de poser des hypothèses.

Explication: la science met l’accent sur le comment et le pourquoi du monde. Éducation: la science est vue sous la perspective de son enseignement et de son

apprentissage.

À la suite de ce classement (les deux catégories les plus fréquentes sont dans l’ordre « Découverte » et « Connaissance »), les auteures ont posé quatre constats :

Les futurs enseignants et enseignantes ont une vision majoritairement réaliste de la science.

Les futurs enseignants et enseignantes accordent un statut particulier (qualifié de presque héroïque) à la discipline « science ».

Les futurs enseignants et enseignantes ne comprennent pas la nature des assertions à caractère scientifique.

Les futurs enseignants et enseignantes n’ont pas conscience des aspects sociaux de la science.

Les auteures en viennent à la conclusion que les futurs enseignants et enseignantes du primaire participant à l’étude ne peuvent pas être considérés comme alphabétisés scientifiquement.

Cette étude nous intéresse notamment parce qu'elle touche la définition des sciences, ce qui nous semble être un aspect d'importance lorsqu'on s'intéresse aux points de vue par rapport

aux sciences de futurs enseignants et de futures enseignantes du primaire. La définition de la physique, dans notre cas, est un aspect qui nous semble pertinent à explorer. Nous pourrons comparer nos résultats à ceux obtenus par Abell et Smith (1994).

La deuxième étude sur laquelle nous souhaitons nous attarder est celle de Tosun (2000) qui s'intéresse aux croyances de 44 futures enseignantes du primaire envers les sciences et l'enseignement des sciences. Six participantes ont été rencontrées en entretien individuel d'une durée de 20 à 30 minutes.

Tosun a constaté, à la suite de l'analyse des données, que les participantes discutaient de leurs expériences d'apprentissage des sciences en des termes très négatifs. En effet, les participantes ont utilisé 32 mots ou expressions négatifs distincts, alors qu'elles n'en ont utilisé que quatre positifs, et ce, même lorsqu'elles avaient été classées dans le groupe des étudiantes qui avaient suivi plusieurs cours de sciences et qui avaient eu du succès dans ces cours (« high-achievement group »). Les participantes ont en général montré peu d'intérêt pour les cours de sciences.

Cet article nous intéresse puisque les expériences d'apprentissage des sciences ou de la physique de futurs enseignants et enseignantes du primaire nous semblent être une autre dimension en lien avec le point de vue par rapport aux sciences que nous pourrions explorer.

2.2 Points de vue par rapport à l'enseignement des sciences de

futurs enseignants et enseignantes du primaire

Nous avons recueilli et lu huit articles dans cette catégorie, qui nous semble, elle aussi, assez bien documentée. En effet, si on effectue la recherche « ''preservice elementary

teachers'' ''science teaching'' », toujours sur Google Scholar, on obtient 1070 résultats en

limitant notre recherche aux documents publiés entre 2000 et 2010.

L'article de Tosun (2000), dont nous avons discuté à la section précédente, s'intéresse également aux croyances de futures enseignantes du primaire envers l'enseignement des sciences. L'analyse des six entretiens effectués a montré d'abord que les futures

enseignantes du primaire qu'il a rencontrées se disent prêtes à effectuer les efforts nécessaires pour être en mesure d'enseigner des éléments de contenu reliés aux sciences avec lesquelles elles ne sont pas familières. Tosun ajoute que certaines participantes, notamment celles qui ont moins bien performé dans leurs cours de sciences ou qui en ont moins suivi ont exprimé une peur face aux questions que les élèves pourraient poser en classe au sujet des éléments de contenu reliés aux sciences. Il serait intéressant de voir si de tels points de vue par rapport à l'enseignement de la physique au primaire sont entretenus. Weld et Funk (2005) ont effectué une étude portant sur les intentions de futurs enseignants et enseignantes du primaire face à l'enseignement des sciences avant et après avoir suivi un cours dans lequel étaient enseignés des éléments de contenu reliés à la biologie par le biais d'une méthode dite d'investigation (« inquiry »). Cette étude nous intéresse en raison du fait qu'elle se penche sur les points de vue de futurs enseignants du primaire face à l'enseignement des sciences, mais en lien avec un discipline scientifique particulière, ce que nous souhaitons également faire, mais en sélectionnant la physique plutôt que la biologie comme angle d'entrée. Ce type d'études, qui s'intéresse à une discipline scientifique, semble en effet plutôt rare.

Les 61 participants ont rempli, à deux reprises afin d'évaluer l'évolution des réponses, un questionnaire écrit composé de 30 items accompagnés d'une échelle de Likert à 3 ou 4 points, selon les questions. De plus, ils ont répondu à une question ouverte qui visait à connaître la principale difficulté qu'ils envisageaient à l'idée d'enseigner des notions reliées aux sciences de la vie au primaire. Six participants et participantes ont participé à deux entretiens téléphoniques individuels, un avant d'avoir suivi le cours, l'autre à la fin de la session. Nous nous intéressons ici particulièrement aux résultats obtenus avant la tenue des différents cours, puisque cette étude ne porte pas sur les changements vécus à la suite d'une session de cours.

Les six participants rencontrés en entrevue ont mentionné avoir, avant de suivre le cours, un faible sentiment de compétence face aux notions reliées à la biologie. Weld et Funk présentent un exemple de réponse (fictive) typique à ce sujet: « My understanding [of

interested in it anyway » (p. 196). Certains participants ont mentionné se sentir à l'aise en

ce qui concerne la création d'activités d'apprentissage en lien avec la biologie, alors que d'autres mentionnent avoir besoin d'aide à ce sujet. De la même façon, des participantes et participants semblent assez confiants face à leur capacité à enseigner les notions reliées à la biologie au primaire, alors que d'autres mentionnent qu'ils se sentiront plus à l'aise lorsqu'ils auront amélioré leur connaissance des éléments de contenu (« If I knew [biology] better, I

think I can teach it », participant 2, p. 198) et d'autres encore ne se sentent pas du tout

confiants. Le participant 3 tient les propos suivants: « I didn't understand science in grade

school and I doubt I can make my students understand it either » (p. 198). Enfin, il est à

noter que la principale difficulté recensée face à l'enseignement de notions reliées à la biologie avant d'avoir suivi le cours concernait les connaissances des participantes et participants des éléments de contenu à enseigner, alors qu'à la fin du cours, les participantes et participants étaient plutôt préoccupés par le fait de rendre la science intéressante aux yeux de leurs élèves.

2.3 Points de vue par rapport à la physique d'enseignantes et

d'enseignants

Les articles portant sur les points de vue par rapport à la physique d'enseignantes et d'enseignants semblent être beaucoup moins nombreux que ceux portant sur les points de vue par rapport aux sciences. En effet, en ouvrant notre recherche aux points de vue par rapport à la physique de toutes les enseignantes et de tous les enseignants en exercice, nous n'avons recensé et recueilli que quatre textes, dont un qui date de 1994. Nous n'avons pas trouvé d'autres textes à ce sujet. En fait, nombreux sont les textes qui portent sur la connaissance des éléments de contenu reliés à la physique d'enseignantes et d'enseignants ou de futurs enseignants et enseignantes, mais rares sont ceux qui s'intéressent aux points de vue de ces enseignants et enseignantes par rapport à ces éléments de contenu. Nous n'avons pas été en mesure de recenser de texte sur les points de vue par rapport à la physique de futures enseignantes et enseignants du primaire.

Il nous paraît pertinent de présenter ici les travaux de Mulhall et Gunstone (2007) s’intéressant au point de vue par rapport à la physique d’enseignantes et d'enseignants de

physique au secondaire séparés en deux catégories : les enseignantes et enseignants ayant une pratique plus traditionnelle et les enseignantes et enseignants ayant une approche s’apparentant au changement conceptuel.

Cette étude vise à répondre à trois questions (traduction libre) :

Quelle sont les perceptions des enseignants par rapport à ce qu’est la physique? Quelles sont les perceptions des enseignants par rapport à la place des

mathématiques dans la physique?

a) Quelles sont les perceptions des enseignants des façons par lesquelles les connaissances en physique sont établies?

b) Quelles sont les perceptions des enseignants de la difficulté avec laquelle les concepts de physique ont été développés?

Dix enseignantes et enseignants de physique au secondaire ont participé à cette étude. À la suite de visites (au moins deux d’une durée de 45 à 90 minutes chacune) dans leur classe pendant les cours, cinq d’entre eux ont été classés dans la catégorie enseignant « Traditionnel ». Les cinq autres faisaient partie de la catégorie enseignant « Conceptuel ». La méthodologie choisie dans le cadre de cette recherche est de type qualitatif : les participantes et participants à la recherche ont pris part à des entretiens individuels semi-dirigés.

Les auteurs ont posé le constat selon lequel la plupart des enseignantes et enseignants, peu importe qu’ils soient de type Traditionnel ou Conceptuel, croient que la physique donne des explications à des phénomènes. Cependant, selon les enseignants de type conceptuel, ces explications aident à comprendre les phénomènes, alors que pour les enseignants de type traditionnel, la physique permet de connaître la réalité, la vérité. Les auteurs ont également remarqué que la place des mathématiques en physique est plus grande pour les enseignantes et enseignants de type traditionnel que pour les enseignants de type conceptuel. En ce qui concerne la façon dont les savoirs en physique sont établis, les enseignantes et enseignants de type conceptuel ne sont pas unanimes : certains d’entre eux croient que les savoirs sont construits, alors que d’autres, selon les auteurs, n’ont pas vraiment réfléchi à la question. La plupart des enseignants de type traditionnel pensent que les savoirs reliés à la physique représentent la réalité ou une approximation de celle-ci. En ce qui concerne les difficultés reliées au développement de concepts en physique, il semble que les enseignants de type

conceptuel ont une vision beaucoup plus complexe de ce développement que les enseignantes et enseignants de type traditionnel.

Nous concluons cette section du mémoire en constatant que les enseignants « traditionnels » et « conceptuels » ont une compréhension différente de ce qu’est la physique. Il sera donc intéressant, dans le cadre de notre recherche, de nous intéresser aux points de vue de quelques participantes et participants, de manière à obtenir des points de vue variés par rapport à la physique et à l’enseignement de la physique.

2.4 Points de vue par rapport à l'enseignement de la physique

d'enseignantes et d'enseignants

Nous avons été en mesure de recueillir seulement six textes portant sur le point de vue d'enseignantes et d'enseignants en exercice sur l’enseignement de la physique. Deux textes supplémentaires ont été trouvés sur les points de vue par rapport à l'enseignement de la physique de futures enseignantes et enseignants du primaire. Nous discutons de ces deux derniers articles dans la prochaine section de ce mémoire. Parmi les six autres textes, deux ont été publiés avant l'an 2000: l'un en 1989, l'autre en 1994. Nous avons éprouvé plus de difficulté à nous procurer des documents à ce sujet, ce qui nous porte à croire que ce sujet a été moins bien documenté.

Dans leur étude portant sur les perceptions des difficultés reliées à l'enseignement de notions d'électricité d'enseignantes et d'enseignants de la fin du secondaire ayant plusieurs années d'expérience, Gunstone, Mulhall et McKittrick (2008) ont rencontré huit enseignantes et enseignants en entrevue d'une durée d'environ une heure et trois auteurs de manuels scolaires de physique, étant également des enseignants ou enseignantes ou d'ex-enseignants, pour un entretien de deux à trois heures. Ces participantes et participants ont été séparés en trois groupes: les enseignants de type « Conceptuel » (trois personnes), ceux de type « Traditionnel »18 (cinq personnes), ainsi que les auteurs (trois personnes). Nous nous intéressons ici plus particulièrement aux enseignantes et aux enseignants (huit participantes et participants). Plusieurs aspects liés à l'enseignement de notions d'électricité