HAL Id: tel-03248731

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03248731

Submitted on 3 Jun 2021HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci-entific research documents, whether they are pub-lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

L’analyse du sens des phraséologismes dans le discours

juridique. : étude terminologique trilingue (français,

anglais, arabe)

Soufiane Fadel

To cite this version:

Soufiane Fadel. L’analyse du sens des phraséologismes dans le discours juridique. : étude termi-nologique trilingue (français, anglais, arabe). Linguistique. Université de Lyon, 2021. Français. �NNT : 2021LYSE2003�. �tel-03248731�

N° d’ordre NNT : 2021LYSE2003

THESE de DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ DE LYON

Opérée au sein deL’UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

École Doctorale

:ED 484

Lettres, Langues, Linguistique, Arts

Discipline : Lexico terminologie

Soutenue publiquement le 14 janvier 2021, par :Soufiane FADEL

L’analyse du sens des phraséologismes dans

le discours juridique.

Étude terminologique trilingue (français, anglais, arabe)

Devant le jury composé de :Fayza EL QASEM, Professeure des universités, Université Sorbonne Nouvelle -Paris, Présidente John HUMBLEY, Professeur émérite, Université Paris Diderot, Rapporteur

François GAUDIN, Professeur des universités, Université de Rouen, Examinateur Corina VELEANU, Maîtresse de conférence, Université Lumière Lyon 2, Examinatrice Bruno PAOLI, Professeur des universités, Université Lumière Lyon 2, Directeur de thèse

Contrat de diffusion

Ce document est diffusé sous le contrat Creative Commons « Paternité – pas de

modification » : vous êtes libre de le reproduire, de le distribuer et de le communiquer au public à condition d’en mentionner le nom de l’auteur et de ne pas le modifier, le transformer ni l’adapter.

Université Lumière Lyon 2

École Doctorale 484 Lettres, Langues, Linguistique et Arts

Laboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations) UMR 5191 Doctorat

Domaine : Sciences du Langage

Discipline : Lexicologie et Terminologie Multilingues, Traduction

Soufiane FADEL

L’analyse du sens des phraséologismes dans le discours juridique

Étude terminologique trilingue (français, anglais, arabe)Thèse dirigée par M. Bruno PAOLI Soutenue le 14 janvier 2021

Membres du jury :

HUMBLEY, John, Professeur émérite des universités, Université de Paris, rapporteur EL QASEM, Fayza, Professeure des universités, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, rapportrice

GAUDIN, François, Professeur des universités, Université de Rouen VELEANU, Corina, Maître de conférences, Université Lumière Lyon 2

2

Université Lumière Lyon 2

École Doctorale 484 Lettres, Langues, Linguistique et ArtsLaboratoire ICAR (Interactions, Corpus, Apprentissages, Représentations) UMR 5191

Doctorat

Domaine : Sciences du Langage

Discipline : Lexicologie et Terminologie Multilingues, Traduction

Soufiane FADEL

L’analyse du sens des phraséologismes dans le discours juridique

Étude terminologique trilingue (français, anglais, arabe)Thèse dirigée par M. Bruno PAOLI Soutenue le 14 janvier 2021

JURY

HUMBLEY, John, Professeur émérite des universités, Université de Paris, rapporteur EL QASEM, Fayza, Professeure des universités, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, rapportrice

GAUDIN, François, Professeur des universités, Université de Rouen VELEANU, Corina, Maître de conférences, Université Lumière Lyon 2

M. PAOLI, Bruno, Professeur des universités, Université Lumière Lyon, directeur de thèse

École doctorale : Lettres, Langues, Linguistique et Arts

4 Remerciements

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui m’ont aidé pendant l’élaboration de ma thèse et notamment mon directeur de thèse Monsieur le professeur Bruno Paoli, pour son intérêt et son soutien, sa grande disponibilité durant la rédaction de ma thèse et pour m’avoir appris à être plus autonome tout au long de ce travail de recherche. Certes, ses relectures, ses commentaires et corrections ont été très appréciables et m'ont sans aucun doute permis de préciser mon propos.

Je remercie également les membres du jury qui m’ont fait l’honneur de bien vouloir étudier avec attention mon travail.

5 Résumé

L'objectif de cette recherche est de comprendre le phraséologisme via ses interactions internes et externes qui précisent l'emploi du terme juridique dans un contexte syntagmatique et paradigmatique évolutif ; l'analyse du sens demeure une question difficile et controversée. En effet, dans cette perspective, l'analyse, à mon sens, doit obéir à un modèle qui préconise des interactions entre des niveaux conceptuel, linguistique et pragmatique ; ceux-ci peuvent permettre de suivre l'agencement du phraséologisme en contexte juridique. D'une façon générale, nous présumons qu'une structure conceptuelle cohérente, régie par le paramètre performatif et englobant plusieurs réalités juridiques, prime sur l'organisation textuelle ; elle répond aux objectifs de la loi. De plus, l'analsye postule que le phraséologisme s'inscrit dans une réalité juridique justifiable en fonction de son contexte. Par ailleurs, elle doit envisager l'intégration des traits conceptuels dans l'analyse syntaxique du phraséologisme. Par conséquent, le sens du phraséologisme peut être justifié dans les liens établis entre la structure conceptuelle et la structure syntaxique. Ce travail sur le phraséologisme offre une étude de problèmes posés par l'analyse conceptuelle, axée sur les relations lexico-sémantique, morphosyntaxique et pragmatique.

Mots-clefs :

Sens, analyse du phraséologisme, interaction, langue de spécialité, morphosyntaxe, pragmatique, contexte, multilingue, terminologie juridique, modélisation linguistique.

6 Abstract

The goal of this study is to understand phraseologism via its internal and external interactions which precise the use of legal term within a changing syntagmatic and paradigmatic context; the analysis of the meaning remains a challenging and controversial issue. Seen from this viewpoint, the analysis, in my opinion, needs to follow a model which values interactions between conceptual, linguistic and pragmatic levels; these may permit to follow the phraseologism pattern in legal context. Generally speaking, we assume that a coherent conceptual structure governed by performative parameter and covering many different legal realities, overrides the textual organisation; the proposal meets objectives of law. Furthermore, the analysis postulates that phraseologism fits into a legal reality to be justifiable, based on context. It should in addition consider integration of conceptual characteristics into syntactic analysis of phraseologism. Consequently, the meaning of phraseologism can be justified under links made from conceptual structure and syntactic structure. This work on phraseologism provides a study of problems exposed by conceptual analysis, based on lexical-semantic, morphosyntactic and pragmatic relations.

Keywords:

Meaning, phraseologism analysis, interaction, specialized language, morphosyntax, pragmatic, context, multilingual, legal terminology, language modelling.

7

TABLE DES MATIÈRES

Translittération de l’arabe ... 12

Table des illustrations ... 14

Table des tableaux ... 16

INTRODUCTION GÉNÉRALE ... 19

PREMIÈRE PARTIE : LA PROBLÉMATIQUE DE LA COMPRÉHENSION DE LA SIGNIFICATION DU PHRASÉOLOGISME ... 27

1.0.INTRODUCTION... 29

1.1.CHAPITRE 1 : L'ÉTUDE DU PHRASÉOLOGISME PAR LE SENS ... 33

1.1.0. INTRODUCTION... 33

1.1.1. LE SENS DANS LA LANGUE JURIDIQUE ... 34

1.1.1.1. Ordre et concept en terminologie ... 37

1.1.1.2. La variation géographique de la langue juridique arabe ... 38

1.1.1. QUEL SIGNE POUR LE TERME ... 40

1.1.2.1. Existe-il un rapport entre le concept et le signe ? ... 41

1.1.2.2. Le sens entre l’usage et le domaine de connaissance ... 43

11.1.3. DU SIGNE AU DISCOURS... 45

1.1.3.1. Le changement de la signification ... 47

1.1.3.2. De l'énonciation à l'analyse du phraséologisme juridique ... 49

1.1.3.3. Quels principes pour l'interprétation du signe ? ... 52

1.1.4. LE SENS À TRAVERS LES RELATIONS LINGUISTIQUES ... 55

1.1.4.1. L’analyse sémique ... 56

1.1.4.2. Configuration syntaxique et production du sens ... 59

1.1.5. L’INTERACTION DES PROPRIÉTÉS SÉMANTIQUES À TRAVERS LES RELATIONS SOCIALES ET ARGUMENTATIVES ... 63

1.1.5.1. Dichotomie entre le fait historique et conceptuel ... 64

1.1.5.2. Les traits culturels et les relations argumentatives pour la compréhension ... 66

1.1.6. CONCLUSION... 67

1.2.CHAPITRE 2: LE PHRASÉOLOGISME EN TANT QUE DISCIPLNE LINGUISTIQUE ... 69

1.2.0. INTRODUCTION ... 69

1.2.1. LE PHRASÉOLOGISME ENTRE LE SYNTAGME LIBRE ET LE SYNTAGME FIGÉ ... 70

1.2.1.1. Le syntagme figé et le phraséologisme dans la langue de spécialité ... 71

1.2.1.2. Les axes syntagmatique et paradigmatique dans l'optique de la langue de spécialité . 72 1.2.1.3. Le phraséologisme en tant que syntagme semi-figé ... 74

1.2.2. LE SYNTAGME NON LIBRE EN TANT QU'UNE DISCIPLINE LEXICOGRAPHIE ... 78

1.2.2.1. L'identification des syntagmes non libres par le figement ... 80

1.2.2.2. Le concept des catégories des syntagmes non libres ... 83

1.2.3. L'IMPORTANCE DE L'ÉTUDE DU PHRASÉOLOGISME ... 86

1.2.3.1. Le phraséologisme et l'enseignement des langues... 87

1.2.3.2. Le phraséologisme, la traduction et la rédaction spécialisée ... 88

1.2.3.3. Le phraséologisme et le traitement automatique des langues ... 89

1.2.4. CORPUSJURIDIQUE ET MÉTHODE D'ANALSYE LINGUISTIQUE ... 91

1.2.4.1. Le corpus juridique en tant qu'un instrument structuré et non structurée d'observation 92 1.2.4.2. De l'observation à l'analyse du sens polysémique ... 93

1.2.4.3. Le paramètre de l'autonomie du sens et de la fréquence ... 98

1.2.5. CONCLUSION... 100

8

1.3.0. INTRODUCTION ... 101

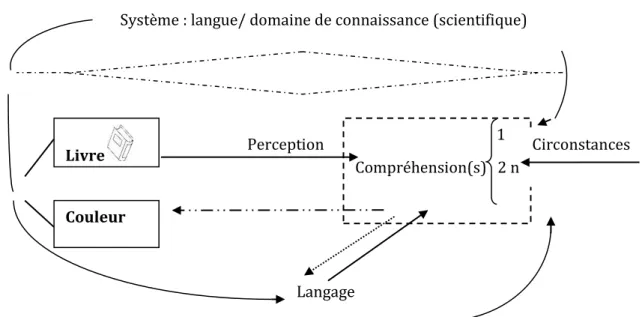

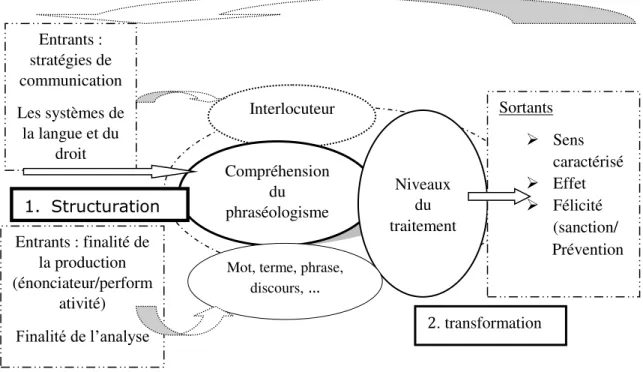

1.3.1. LA MANIPULATION DE LA COMPRÉHENSION PAR DES VARIABLES INTERDÉPENDANTES ... 103

1.3.1.1. L’examen des rapports associatifs liés aux variables ... 105

1.3.1.2. Compréhension subjective à proximité du système et de l’environnement textuel et pragmatique ... 107

1.3.1.3. La limite de l’exhaustivité et le postulat de la finalité ... 108

1.3.1.4. La vision holiste de l’analyse ... 109

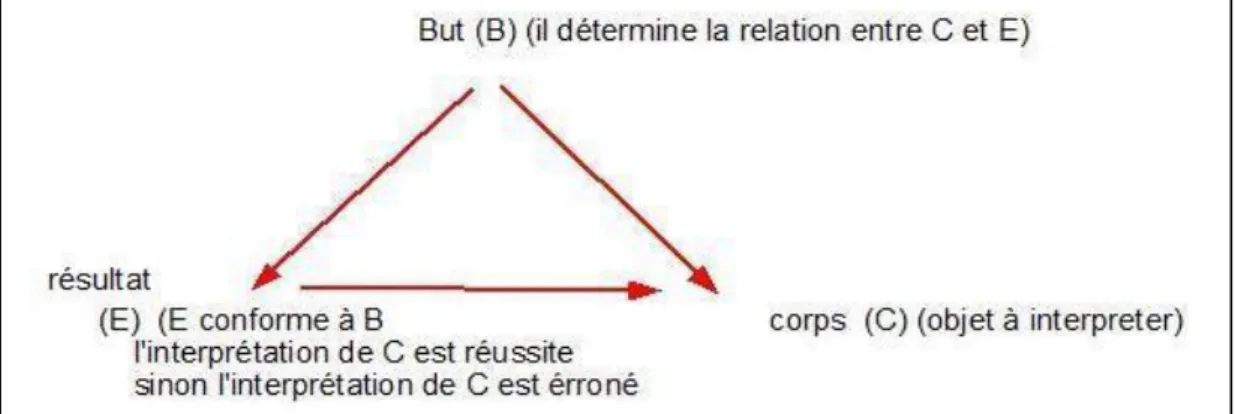

1.3.2. LA PORTÉE DES TRANSFORMATIONS AU NIVEAU DU PHRASÉOLOGISME... 111

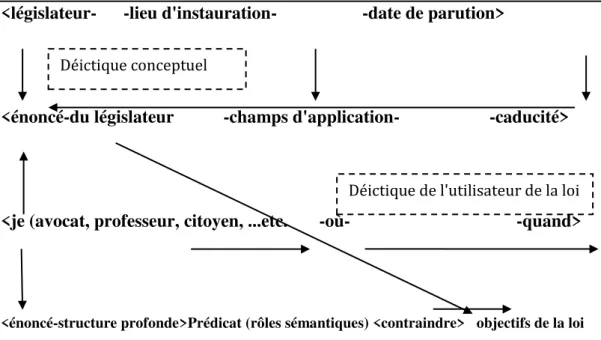

1.3.2.1. La compréhension dans les conditions des objectifs de la loi ... 113

1.3.2.2. Changement lié à la situation énonciative et au cadre de l’énonciateur ... 114

1.3.3. LE CONTEXTE EN TANT QU'ENVIRONNEMENT D'AGENCEMENT ET DE COMPRÉHENSION ... 116

1.3.3.1. Le contexte immédiat ... 118

1.3.3.2. Le contexte éloigné ... 121

1.3.3.3. Changement influencé par les données relatives aux circonstances de la création de la loi 127 1.3.4. L’ANALYSE DE LA SINGULARITÉ DU PHRASÉOLOGISME ... 129

1.3.4.1. L'analyse au niveau des interactions entre les constituants du phraséologisme ... 130

1.3.4.2. L’analyse pragmatique du phraséologisme ... 132

1.3.5. CONCLUSION... 135

CONCLUSION ... 137

DEUXIÈME PARTIE : LE FAIT LINGUITIQUE ET SOCIAL DU PHRASÉOLOGISME... 139

2.0.INTRODUCTION... 141

2.1.CHAPITRE 1: LE RÉFÉRENT SOCIOCULTUREL ET LES PRODUCTIONS SÉMANTIQUES DU PHRASÉOLOGISME ... 143

2.1.0. INTRODUCTION... 143

2.1.1. LES INTERMÉDIAIRES DU SENS DE L’ARRIÈRE PLAN SOCIOCULTUREL ... 143

2.1.1.1. La polysémie dans le phraséologisme au cœur de la langue ... 146

2.1.1.2. l’argumentation de la polysémie en fonction d’une projection culturelle sur les axes syntagmatique et paradigmatique ... 148

2.1.1.3. L’argumentation en fonction de l’environnement textuel et du contexte de la situation 150 2.1.1. LES INTERACTIONS ENTRE LES CONSTITUANTS DANS LA PERSPECTIVE POLYSÉMIQUE ... 153

2.1.2.1. Les limites de l’analyse du phraséologisme en contexte ... 155

2.1.2.2. l’analyse par découpage basée sur les interactions et les opérateurs textuels ... 158

2.1.2.3. Existe-il un principe pragmatique tiré des interactions contextuelles ? ... 162

2.1.3. LA STYLISTIQUE AU CŒUR DU PHRASÉOLOGISME, UNE APPROCHE LINGUISTIQUE ... 164

2.1.3.1. Le sélectif stylistique du phraséologisme par rapport aux liens conceptuels et textuels 166 2.1.3.2. L’antonymie dialectique dans un contexte synonymique ... 168

2.1.3.3. Les interactions au niveau du phraséologisme et les hyperliens dans un contexte de plus en plus étendu ... 171

2.1.4. CONCLUSION... 174

2.2.CHAPITRE 2: DESCRIPTION ET STRUCTURATION DES CLASSES CONCEPTUELLES ... 175

2.2.0. INTRODUCTION... 175

2.2.1. L'ANALYSE DE LA RÉALITÉ JURIDIQUE AU CROISEMENT DES DONNÉES LINGUISTIQUE ET DU RÉSEAU CONCEPTUEL ... 176

2.2.1.1. La détermination conceptuelle par la spécification linguistique ... 178

2.2.1.2. Le phraséologisme réductible de notions conceptuelles enchevêtrées ... 181

2.2.2. L'EMPLOI DU TERME ET DU PHRASÉOLOGISME ET L'ANALYSE DE L'INTENTION DANS SES CONDITIONS ... 183

9

2.2.2.2. Une classe qui paraphrase le concept juridique ... 189

2.2.2.3. L'interférence de l'usage de la dénomination sur l'attitude des énonciataires ... 190

2.2.3. LES REPRÉSENTATIONS MENTALES ET LA RÉALISATION DU SIGNE DANS LE DISCOURS ... 194

2.2.3.1. Configuration syntagmatique et paradigmatique basée sur le verbe support « متي, (yatimmu), s’effectuer » ... 195

2.2.3.2. La décomposition sémantique de « yatimmu, s’effectuer » vecteur d'information... 199

2.2.4. LE CROISEMENT SÉMANTIQUE DANS L'EXPRESSION DU PHRASÉOLOGISME ... 204

2.2.4.1. La morphosyntaxe et ses limites d’analyse sémantiques ... 206

2.2.4.2. L’analyse sémantique du phraséologisme par définition ... 207

2.2.4.3. L’acceptabilité sémantique régie par le paramètre conceptuel ... 209

2.2.5. LA STRUCTURE DES SIGNIFIÉS ET LE LEXIQUE SYNTHÉTIQUE ... 212

2.2.5.1. Le constituant implicite dans le phraséologisme et les représentations mentales ... 213

2.2.5.2. Le processus cognitif des propriétés en relation ... 214

2.2.6. CONCLUSION... 216

1.3.CHAPITRE 3: LA STRUCTURE CONCEPTUELLE DU LANGAGE ... 217

2.3.0. INTRODUCTION... 217

2.3.1. UN DEVOIR-ÊTRE EXPRIMÉ DANS UN CONTINUUM PAR ARGUMENTATION ... 219

2.3.1.1. L’interférence de l’être avec le devoir-être ... 221

2.3.1.2. L’intention préventive du législateur et l’acte de l’imputation ... 223

2.3.1.3. L’analyse influence-t-elle le degré de puissance de la force illocutoire ? ... 226

2.3.2. L’ARGUMENTATION IMPLICITE EN FONCTION DES INTERACTIONS TEXTUELLES... 228

2.3.2.1. Les conditions justifiant la structure notionnelle ... 231

2.3.2.2. L'anaphore et ses implications implicites ... 233

2.3.3. L’AVANT-DISCOURS ET LA STRUCTURE DE L’INTENTION DANS LEDÉVELOPPEMENT INTENTION/INTERPRÉTATION ... 235

2.3.3.1. Développement d’une réalité sous le paramètre performatif ... 237

2.3.3.2. Développement du jugement dans une démarche interprétative basée sur l’intention 238 2.3.4. CONCLUSION... 242

CONCLUSION ... 243

TROISIÈME PARTIE : MORPHOSYNTAXE ET PRAGMATIQUE POUR UNE RÉFLEXION SUR UNE INTÉGRATION CONCEPTUELLE ... 245

3.0.INTRODUCTION... 247

3.1.CHAPITRE 1 : LE PHRASÉOLOGISME PORTÉ PAR LA LEXIE DANS SES INTERACTIONS PHRASTIQUES ET ÉNONCIATIVES ... 251

3.1.0. INTRODUCTION... 251

3.1.1. COMMENT FAIRE PARLER LA LEXIE DANS LE PHRASÉOLOGISME ... 252

3..1.1.1. L'idée complète du phraséologisme en tant que lexie dans la phrase ... 254

3..1.1.2. Le schème comme facteur synthétisant les rôles sémantiques ... 257

3.1.2. UNE VISION D'INTERPRÉTATION PORTANT SUR L'ANALYSE DE LA LEXIE ... 260

3..1.2.1. L'implication sur l'axe syntagmatique par finalité ou par propriétés intrinsèques .... 261

3..1.2.2. L'implication par pertinence dans la perspective du phraséologisme et de la phrase 262 3.1.3. LA DÉCOMPOSITION EN LEXIES ... 263

3..1.3.1. Décomposition dans des associations variables de type opérateur/opérande ... 266

3..1.3.2. Les associations entre les lexies et leur délimitation sur l'axe syntagmatique et paradigmatique ... 268

3..1.3.3. L'interprétation des constituants en fonction des associations ... 271

3.1.4. EXISTE-IL UN OPÉRATEUR D'ORDRE DIFFÉRENT ... 274

3..1.4.1. Le régisseur du premier ordre portant sur une classe commune ... 275

10

3..1.4.3. Le figement par rapport aux régisseurs ... 280

3..1.4.4. L'ambiguïté sur le statut des régisseurs dans le contexte de la phrase ... 282

3.1.4. CONCLUSION... 283

3.2.CHAPITRE 2 : LE MAṢDAR COUVRANT LE FONCTIONNEMENT DE LA LEXIE DANS UNE DÉMARCHE SYNTAXIQUE ... 285

3.2.0. INTRODUCTION... 285

3.2.1. LE MAṢDAR PORTÉ PAR LE SCHÈME GÉNÉRATEUR ENTRE LA SYNTAXE ET LA SÉMANTIQUE 286 3.2.2. LE MAṢDAR DANS UNE VOCATION DIRECTE OU INDIRECTE ... 291

3.2.3. L'AGENCEMENT DES RELATIONS DU MAṢDAR AYANT LE STATUT DE PRÉDICAT ... 293

3.2.3.1. L'argumentation en se basant sur les traits conceptuels et leurs relations ... 296

3.2.3.2. L'argumentation par la passivité ... 299

3.2.3.3. Le figement lexical au niveau du schème face à l'ambiguïté ... 301

3.2.3.4. L'ambiguïté dans l'interprétation du prédicat ... 303

3.2.3.5. La reconstruction des éléments dans des fusions sémantiques ... 306

3.2.3.6. Le maṣdar prédicat/arguments avec la marque de la préposition ... 309

3.2.4. L'ARTICLE DÉFINI EN TANT QU'OPÉRATEUR ET SON RAPPORT AVEC LE MAṢDAR ... 313

3.2.4.1. L'ambiguïté dans l'interprétation des éléments en accord syntaxique ... 314

3.2.4.2. Le rapport article/préposition et le problème de la corrélation sémantique ... 318

3.2.4.2.1. Les contraintes syntaxiques relatives à l'article ... 320

3.2.4.2.2. La détermination des paradigmes par rapport à la corrélation sémantique ... 321

3.2.4.2.3. L'interprétation du paradigme par les implications intrinsèques à la préposition 323 3.2.5. CONCLUSION... 324

3.3.CHAPITRE 3 : DÉTERMINATION DE LA LEXIE FONDÉE SUR UN MAṢDAR PAR IMPLICATION ... 327

3.3.0. INTRODUCTION... 327

3.3.1. LA PRÉPOSITION EN TANT QUE SÉPARATEUR SYNTAGMATIQUE ... 327

3.3.1.1. Un découpage schématisé en fonction de la configuration des interactions... 329

3.3.1.2. La préposition en tant que jointure sémantique ... 330

3.3.2. LE CARACTÈRE DE LA DÉPENDANCE QUI PRIME SUR LA CORRÉLATION SÉMANTIQUE ET VERSE VERSA ... 331

3.3.2.1. Décomposition syntaxique et interprétation en fusion ... 334

3.3.2.2. L'idée complète en tant que noyau de base en interaction ... 336

3.3.3. LA MODALITÉ DE L'ÉNONCIATION ET DE L'ÉNONCÉ EN INTERACTION ... 338

3.3.3.1. Un découpage conceptuel basé sur les implications syntaxiques ... 341

3.3.3.2. L'analyse de l'énonciation en modifiant le découpage syntaxique ... 346

3.3.4. L'APPROCHE VERTICALE COMME RÉFÉRENCE DE L'ANALYSE ... 350

3.3.4.1. L'interprétation par transformation ... 353

3.3.4.2. Les contraintes sur l'ordre des mots ... 354

3.3.4.3. Le traitement syntagmatique de l'anaphore ... 357

3.3.4.4. Le traitement paradigmatique et conceptuel de l'anaphore ... 360

3.3.5. CONCLUSION... 363

3.4.CHAPITRE 4 : REPRÉSENTATION SYNTAXIQUE ET CONCEPTUELLE DE LA RÉALITÉ JURIDIQUE DANS LE PHRASÉOLOGISME ... 365

3.4.0. INTRODUCTION... 365

3.4.1. LE MAṢDAR ASSOCIÉ AU VERBE SUR L’AXE SYNTAGMATIQUE ... 367

3.4.1.1. Le plan de l’association dans le cadre de la diathèse ... 370

3.4.1.2. La prédéfinition conceptuelle par la corrélation sémantique entre le verbe support et la forme déverbale ... 371

3.4.2. LE VERBE PERFORMATIF ET LE NIVEAU PRAGMATIQUE DU PHRASÉOLOGISME INFÉRÉ EN CONTEXTE 373 3.4.2.1. Intentions dissimulées derrière des réalités enchâssées ... 377

11

3.4.2.2. Argumentation des spécificateurs en se basant sur des réalités enchâssées ... 379

3.4.3. LES RÉALITÉS JURIDIQUES ENCHÂSSÉES DANS UNE RELATION DE CAUSALITÉ RÉGIE SOUS L'ACTE PERFORMATIF ... 386

3.4.3.1. L’argumentation dans la perspective des causalités phrastiques ... 390

3.4.3.2. l'argumentation sur les participants dans une réalité juridique en relation causale . 393 3.4.3.3. Les liens argumentatifs basés sur la syntaxe et la sémantique renvoyant au schéma conceptuel et discursif... 397

3.4.4. CONCLUSION... 400

CONCLUSION ... 401

CONCLUSION GÉNÉRALE : RÉSULTATS, LIMITES ET PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE ... 403 BIBLIOGRAPHIE ... 410 ANNEXE I ... 421 ANNEXE II ... 422 ANNEXE III ... 423 ANNEXE IV ... 424 INDEX ... 425

12

Translittération de l’arabe

Le système de translittération de l’arabe utilisé est le système dit Arabica, du nom de la revue qui l'a établi.

ʾ ء Q ق B ب K ك T ت L ل ṯ ث M م Ğ ج N ن ḥ ح H ه ḫ خ W و D د Y ي ḏ ذ Ä ى R ر A َ ــ Z ز U َ ــ S س I َ ــ Š ش Ā ا ـ ṣ ص Ū و ــ ḍ ض Ī ي ــ ṭ ط An اًــ ẓ ظ Un َ ــ ʿ ع In َ ــ Ġ غ a/at ة F ف Dans ce système :

chaque consonne arabe correspond à une lettre latine éventuellement assortie de signes diacritiques (ṭ pour le ط ,etc.).

la vocalisation est notée (a, i, u) selon des règles exposée dans le tableau ci-dessus. La graphie est privilégiée sur la prononciation, les lettres solaires sont donc transcrites sans assimilation.

13

les voyelles longues sont notés (ā, ū, ī) selon les règles exposées.

la plupart des clitiques (conjonctions de coordination wa-et fa- ; prépositions

bi- et li- ; pronom interrogatif (ou vocatif) ʾa- ; et pronoms personnels suffixes

–ī, -nī, -ka, -ki, -hu, -hā, -nā, -kum, -kumā, -kunna, -hum, -humā, -hunna) sont séparés du mot qu’ils précèdent ou qu’ils suivent par un trait d’union (ex :

wa-bi-qulūbi-him).

l’article est toujours translittéré avec l-, que la première lettre du mot qu’il précède soit solaire ou lunaire (al-, comme dans al-kitāb, al-daftar ; ou –l- s’il est précédé d’un clitique (ex : wa-l-bayt).

la šadda ( ّ) est transcrite en redoublant la consonne. le taniwin est transcrit ainsi ( ّ an, ّ un, ّ in).

14

Table des illustrations

Figure 1: l'union des deux termes engagement et obligation et leurs implications dans la

structure juridique... 44

Figure 2 : différentiation entre l'énonciateur conceptuel et l'énonciateur situationnel ... 50

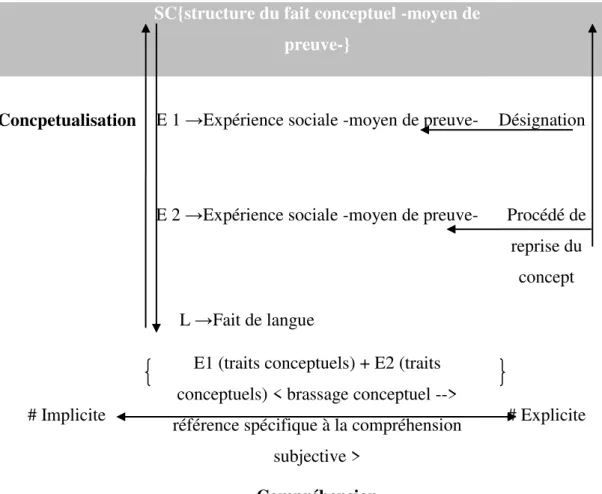

Figure 3 : le rapport implicite/explicit dans la compréhension, inféré par la structure conceptuelle ... 66

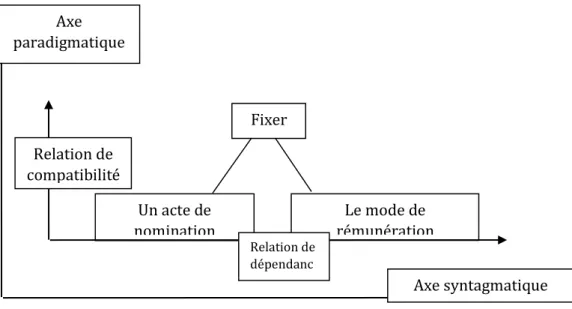

Figure 4 : le jeu des mots sur l'axe syntagmatique et l'axe paradigmatique ... 73

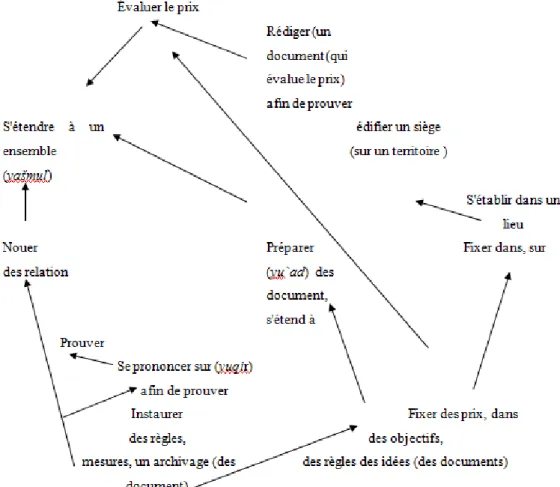

Figure 5 : le sens polysémique dérivé à partir du verbe établir ... 97

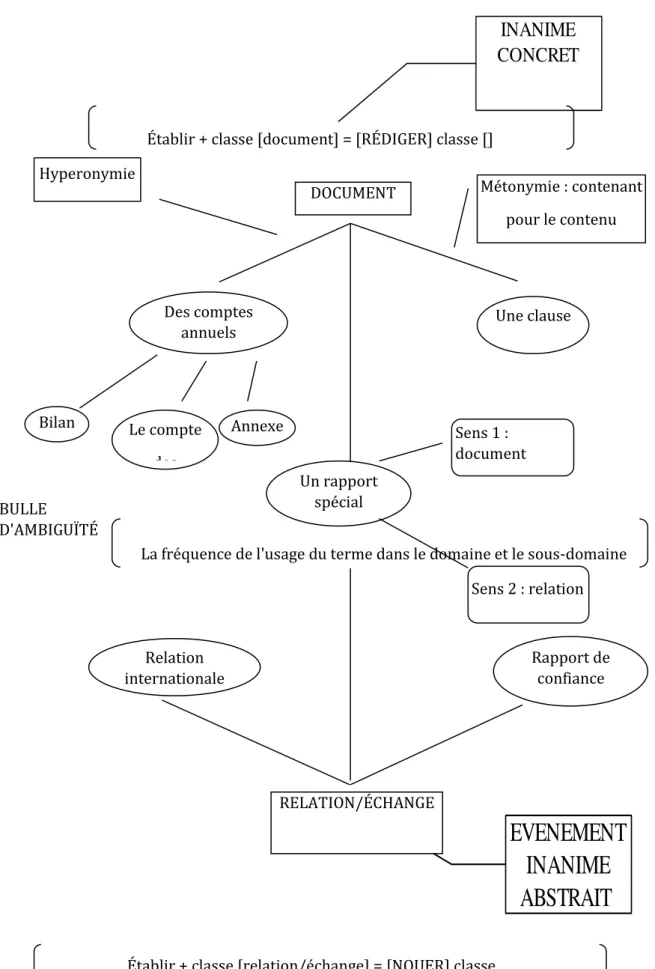

Figure 6 : la désambiguïsation par la fréquence des combinaisons lexicales... 99

Figure 7 : réflexion sur une interaction à variables interdépendantes et indépendantes ... 104

Figure 8 : les variables influençant la compréhension du phraséologisme ... 112

Figure 9 : la conformité de l'interprétation à l'intention du législateur ... 113

Figure 10 : la diversité des sources d’interprétation d’une règle de droit ... 114

Figure 11 : relation performative et intersubjective dans l’analyse et la reformulation ... 115

Figure 12 : synthèse de la compréhension dans un traitement d'abstraction et d'inférence. 129 Figure 13 : croisement des définitions dans les conditions de l’analyse des constituants et des transformations (démarche onomasiologique) ... 130

Figure 14 : traduction par transposition au niveau de l’interdépendance lexicale et syntaxique ... 131

Figure 15 : interprétation par la singularisation du phraséologisme dans la performativité énonciative ... 133

Figure 16 : le contexte cohésif du phraséologisme et l'acte performatif ... 134

Figure 17 : enchevêtrements horizontaux et verticaux. ... 149

Figure 18 : schéma argumentatif vers une polysémie à base d’une projection sur l’axe syntagmatique et paradigmatique selon un raisonnement par analogie. ... 150

Figure 19 : schéma décrivant un lien analytique en relation reliant deux éléments terminologiques. ... 158

Figure 20 : limite d’une configuration stable sur l'axe syntagmatique et l'axe paradigmatique dans un contexte donné ... 162

Figure 21: un cas de figure de style en fonction des relations lexicales et syntaxiques dans le phraséologisme (« naitre » et « (maqāṭiʿ)») ... 167

Figure 23 : processus conceptuel des faits et des actes juridiques ... 169

Figure 22 : relation dialectique entre engagement et obligation. ... 169

Figure 25 : accumulation des informations en se basant sur un contexte de plus en plus étendu ... 172

Figure 26 : comportement d’une réalité juridique dans une organisation conceptuelle spécifiée par négativité ... 179

Figure 27 : relation discursive introduisant un acte de jugement suite à un sentiment suspicieux ... 185

Figure 28 : le lien conceptuel résultant des interactions des phraséologismes dans une relation d'affection liée à un processus d'accomplissement ... 188

Figure 29 : croisement entre deux éléments impliquant des informations par inférence ... 202

Figure 30 : une vision holiste sur le concept du contrôle de la mise en œuvre d'une loi sur les relations au travail ... 204

Figure 31 : inférence des propriétés sémantiques à partir des réalisations langagières ... 209

Figure 32: interférence entre le réseau des signifiés et l’organisation conceptuelle sous le paramètre performatif. ... 213

15

Figure 34 : l’analyse du phraséologisme justifiée dans les interactions textuelles sous le

paramètre de l’acte de langage en intersection ... 218

Figure 35 : l’argumentation sur le concept dans un devoir-être réductible selon un continuum. ... 220

Figure 36 : classification objective déterminant le degré de la force illocutoire d’un phraséologisme en interaction en contexte juridique ... 225

Figure 37 : schéma montrant le rapport de l’attitude du locuteur par rapport à la contrainte ... 227

Figure 38 : phraséologisme en interaction sous la perspective des objectifs de la loi, de la contrainte et de l'analsye ... 228

Figure 39 : développement d'une réalité juridique sous le paramètre performatif ... 238

Figure 40 : jugement portant sur le développement d'une réalité juridique développée sous des catégories de quantité, de qualité et de relation ... 239

Figure 41 : l'analyse syntagmatique et paradigmatique de la phrase basée sur la lexie ... 261

Figure 42 : les traces du sujet et de l'objet dans un rapport conceptuel ... 361

Figure 43 : agencement des réalités juridiques dans une structure préventive ... 366

Figure 44 : la spécification des propriétés sémantiques génériques du sujet S dans le cadre des interactions en contexte juridique ... 372

Figure 45 : inférence des valeurs sémantiques en se basant sur les interactions en contexte ... 375

Figure 46 : exemples de marques textuelles établies via les spécificateurs juridiques du phraséologisme ... 380

Figure 47 : composition et décomposition des réalités en relation ... 391

Figure 48 : le phraséologisme dans une organisation textuelle structurée sur la base de réalités en relation de causalité, agencées sous le régime de l'opérateur performatif ... 398

16

Table des tableaux

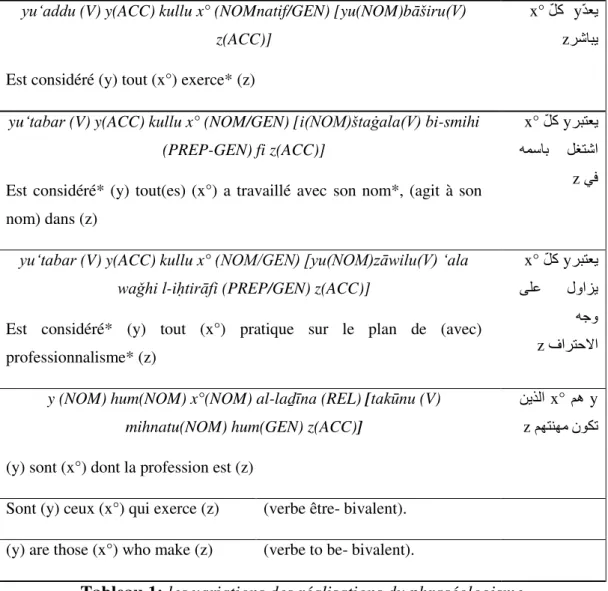

Tableau 1: les variations des réalisations du phraséologisme ... 23

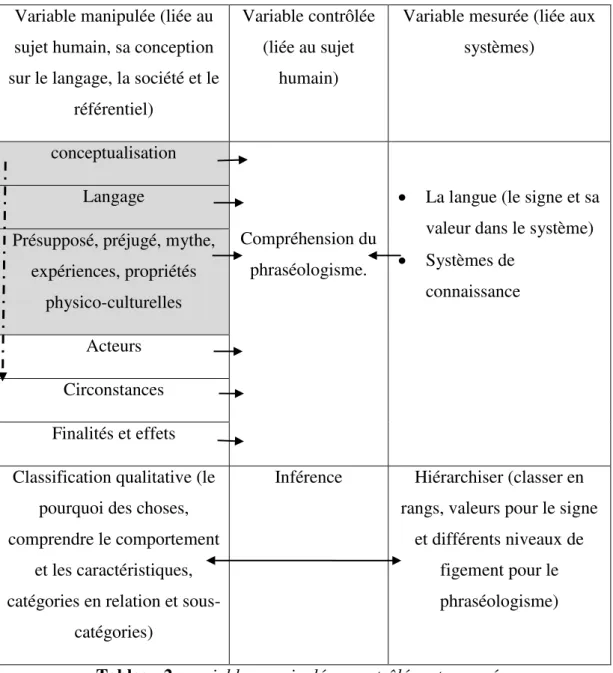

Tableau 2 : variables manipulées, contrôlées et mesurées ... 108

Tableau 3 : moyens linguistiques à valeurs différentes marquant les liens hypertextuels ... 126

Tableau 4 : exemple sur l’argumentation de l’application d’une convention en prenant en compte les circonstances de sa création. ... 128

Tableau 5 : sens polysémique réductible à des propriétés sémantiques enchevêtrées ... 166

Tableau 7 : implication logique d'une valeur pragmatique basée sur la dénotation et l'adhésion de l'énonciataire... 191

Tableau 8 : traits conceptuels évolutifs en contexte suivant une analyse syntaxique ... 198

Tableau 9 : agencement des réalités juridiques autours de (yatimmu, s'effectuer) ... 200

Tableau 10 : transcendance des actions et des rôles sémantiques ancrées dans des réalités juridiques ... 203

Tableau 11 : marques textuelles des propriétés polysémiques en croisement ... 209

Tableau 12 : exemple sur la variation des valeurs d'une forme polysémique attestée en contexte ... 211

Tableau 13 : classification et progression d'une réalité juridique dans la perspective des croisements des signifiés du verbe polysémique ... 215

Tableau 14 : classification du devoir-être et du falloir-être pour une inférence du caractère réglementaire ... 223

Tableau 15 : classification des objectifs de la loi et leurs relations partitives ... 226

Tableau 16 : le rapport de l’intention à l’expérience ... 235

Tableau 17 : la structure du jugement sous le paramètre performatif ... 236

Tableau 18 : compréhension évolutive sous l'aspect affirmatif, négatif et indéfini, sous le paramètre performatif ... 240

Tableau 19 : intégration de la réalité juridique au niveau du processus de développement sous le paramètre performatif ... 241

Tableau 20 : lexie en phraséologisme exprimant des associations différentes selon les contextes ... 266

Tableau 21 : décomposition de la lexie composée fondée sur une forme dérivée avec les opérateurs modal et lexical ... 267

Tableau 22 : le rapport thème/rhème régi par un phraséologisme syntaxique ... 271

Tableau 23 : position vide de l'opérateur régissant le rapport thème/rhème ... 271

Tableau 24 : les contraintes casuelles sous le paramètre des opérateurs ... 272

Tableau 25 : la réalisation de la provenance régie par un opérateur ... 278

Tableau 26 : identification des éléments de la provenance en fonction d'un régisseur ... 279

Tableau 27 : modification de la configuration du régisseur ... 280

Tableau 28 : implications opérés par les opérateurs ... 342

19 INTRODUCTION GÉNÉRALE

Comprendre le développement du phraséologisme dans un modèle cohérent n'est pas chose facile car l'analyse fait face au problème du sens qui demeure un champ d'étude très complexe qui convoque plusieurs disciplines.

Cette recherche est consacrée à la problématique de la compréhension du phraséologisme et de son analyse dans un contexte juridique et contrastif, parce qu'à travers les traductions et les textes des corpus parallèles, des variances idiomatiques, syntaxiques et pragmatiques, peuvent être décelées.

Le phraséologisme en langue juridique reflète un savoir-faire qui régit les relations sociales et fixe les limites de l'intolérable, les actes qui sont interdits, et prescrit les règles à suivre. C'est un usage spécifique car il se construit différemment selon les langues et renvoie à une unité référentielle complète. Sa définition pourra s'organiser autour de ses constituants. En effet, il est poly-lexical et se construit à partir des interactions internes qui s'établissent entre ses éléments linguistiques et terminologiques. Ceux-ci se présentent sous une certaine fixité qu'on définit par « une structuration sous-jacente à l'usage de la langue conditionnant d'une manière relativement prédictible l'emploi des unités linguistiques dans l'énoncé » (Mejri, 2008: 5-6). Si cet usage est spécifique, composé et relativement prédictible, il n'en reste pas moins très utilisé dans les langues de spécialité.

Le sens du phraséologisme ne peut pas être envisagé de la même manière en compréhension qu'en production, car qui dit sens en production dit une certaine mesure de structuration, fondée sur la classification des catégories linguistiques et sur le principe de leur agencement dans le texte. Or, la faculté de bien juger sa valeur et de comprendre son action implique qu'il se présente dans des contextes de plus en plus étendus. De même, son caractère particulier du fait de son usage et de la façon avec laquelle ses constituants sont composés exige de faire face à la multitude des variables qui interviennent pour déterminer sa compréhension. Encore l'analyse du sens devrait-elle être justifiée dans la cohérence discursive en se basant sur des paramètres suivant certaines conditions, de sorte que l'objectif de ce travail ne se limite pas à un inventaire des phraséologismes, ni à établir une classification sémantique selon les langues, mais plutôt à comprendre d'une part la signification et comment elle peut réagir au changement suite au croisement de ses signifiés dans

20

l'interaction et en contexte ; et, d'autre part, la façon dont la subjectivité de ses interprétations contextuelles influence la compréhension.

La particularité du phraséologisme vient du fait qu'il résulte d’une interaction entre des constituants formant une unité, plus au moins figée, dont le sens est non-compositionnel. Dans la langue de spécialité, il constitue l'emploi où le terme technique qui interagit avec d'autres éléments linguistiques et désigne une unité référentielle complète. Esther Blais le définit comme une « combinaison d'éléments linguistiques propres à un domaine de spécialité dont l'un est un 'terme noyau', qui sont liés sémantiquement et syntaxiquement aux autres éléments linguistiques, et pour lesquelles il existe une contrainte paradigmatique » (Blais, 1993 : 52).

Comme le terminologue, le juriste et le traducteur doivent comprendre quel est le rapport du terme au réseau conceptuel ; mais aussi son agencement vis-à-vis des éléments du texte. En effet, le terme est porteur d'un ensemble de traits conceptuels et désigne, généralement, un seul concept. Son action dans des emplois contextuels renvoie à des réalités conceptuelles qui suivent des schémas en cohérence avec les réseaux conceptuels du domaine. Par exemple, « annulation, rescision et résolution » sont des termes qui pourraient être des synonymes dans certains contextes relevant d'un usage courant (ex : annulation d'un voyage, rescision des amygdales, les bonnes résolutions). De ce fait, leur permutation paradigmatique est souvent possible. Dans un usage juridique, ils établissent une relation conceptuelle univoque. Par ailleurs, leur justification sur l'axe paradigmatique doit aussi s'appuyer sur le réseau conceptuel, car si on dit « annulation du contrat », « rescision du contrat », « résolution du contrat », il s'agit en fait de concepts différents. En effet, la loi nous montre que l'annulation (la nullité) réside dans l'absence de l'utilisation d'une forme précise ou sinon dans un consentement vicié1. Aussi la résiliation, comme la résolution, met un terme au lien contractuel suite à l'inexécution des engagements ; la différence entre les deux termes tient à leur effet spécifique.

Or, ces concepts ont un point d'ancrage dans des réalités juridiques à savoir « la définition, la prescription, la disposition, l'obligation, l'interdiction, la permission, la

1Dictionnaire du droit privé de Serge Braudo, Conseiller honoraire à la cours d'appel de Versailles.

21

sanction, etc. ». Je suppose que les réseaux conceptuels et leurs réalités juridiques peuvent se manifester dans le texte juridique à travers le phraséologisme. De plus, les rapports que les termes établissent dans des contextes de plus en plus étendus pourraient-ils montrer comment le phraséologisme interagit avec les autres éléments linguistiques du texte ?

Il est vrai qu'il est possible de distinguer plusieurs types de relations sémantiques sur l'axe paradigmatique, à savoir la polysémie, la synonymie, l’antonymie, l’hyperonymie ou l’hyponymie, etc. Par railleurs, des contraintes paradigmatiques s'impliquent et dessinent des comportements sémantiques spécifiques à l'emploi de chaque terme qui se réalise en contexte avec d'autres éléments linguistiques pour désigner des idées, en formant un phraséologisme dont le sens est plus en moins non-compositionnel. Dans cette mesure, les constituants perdent de leur sens suite à leur usage dans le phraséologisme qui revêt dans son ensemble de nouvelles propriétés sémantiques du fait des croisements conceptuels de ses constituants. De la même manière, le comportement lexical est contraint par la pertinence et leur compatibilité fonctionnelle. À ce stade, ce mode de fonctionnement est marqué par le figement qui peut varier selon un continuum, d'un degré faible à un degré élevé.

Je pense que la compréhension du phraséologisme en contexte ne se réduit pas à la seule approche sémiotique ou morphosyntaxique et lexico-sémantique, mais que la dimension pragmatique doit aussi être prise en compte. En fait, le phraséologisme juridique en action réalise l'intention du législateur de créer une réalité juridique. En effet, la loi a l'intention de créer une réalité juridique, elle prescrit, définit, interdit, sanctionne, etc. Reste à savoir comment ces actes performatifs sont reliés au phraséologisme et comment on peut les déterminer dans une structure conceptuelle marquant l'organisation du phraséologisme dans des contextes micro-textuel et macro-textuel. Peut-on donc considérer l'acte performatif comme étant un paramètre qui agit sur l'agencement et la sémantique du phraséologisme ?

Le phraséologisme en tant que phénomène linguistique se différencie de la phrase ; non seulement dans sa propre définition, mais aussi dans ses rapports à la fois avec le contexte textuel et le monde conceptuel. Dans cette perspective, puisqu'il est considéré comme une dénomination qui désigne un concept ou comme l'emploi approprié du terme, à un niveau supérieur mais qui est différent de celui de la phrase,

22

un inventaire des dénominations et des emplois dans le phraséologisme peut-il donc être effectué ? Pour Benveniste un inventaire des emplois des phrases ne pourrait même pas commencer :

Les phonèmes, les morphèmes, les mots (lexèmes) peuvent être comptés ; ils sont en nombre fini. Les phrases non. Les phonèmes, les morphèmes, les mots (lexèmes) ont une distribution à leur niveau respectif, un emploi au niveau supérieur. Les phrases n’ont ni distribution ni emploi. Un inventaire des emplois d’un mot pourrait ne pas finir ; un inventaire des emplois d’une phrase ne pourrait même pas commencer (Benveniste, 1962 : 129).

À première vue, le phraséologisme constitue une unité polylexicale qui désigne une idée complète. Lorsque les contraintes sur l'axe paradigmatique sont fortes, les constituants sont littéralement figés pour désigner une idée ou un concept bien déterminé. Par exemple, annulation des contrats ne veut pas dire résiliation des contrats, suppression des contrats peut renvoyer à un autre paradigme : la suppression des postes de travail par exemple. À cet égard, le phraséologisme est une question qui relève de la terminologie. Autrement, son étude exige d'examiner la structure des concepts dans le domaine de spécialité pour ensuite analyser les termes avec leurs rapports de désignation ou inversement, de partir du terme par rapport à son emploi dans le texte de spécialité pour en tirer le concept qui lui correspond. Mais toute réflexion faite, on peut aussi voir que le degré de figement du phraséologisme peut varier d'une expression à l'autre. Le terme peut être employé dans des tournures différentes qui renvoient presque à la même chose. Examinons les exemples suivants : (Code de commerce algérien) )1( هل ةداتعمةنهم هذختيو ايراجت لامع رشابي صخش لك ارجات دعي -(Code de commerce du Yémen et du Koweït) هذه ذختاو ةيراجت تلاماعم يف همساب لغتشا صخش لك)2( هل ةفرح تلاماعملاارجات ربتعي -(Code de commerce du Bahreïn) )3( ايراجت لامع فارتحلاا هجو ىلع لوازي صخش لك ارجات ربتعي -(Code de commerce de la Jordanie) )4( ةيراجت لامعأب مايقلا مهتنهم نوكت نيذلا صاخشلأا مه راجتلا -- Sont commerçants ceux qui exercent un

acte de commerce et en font leur profession habituelle. (5)

(Code de commerce français)

- Traders are those who carry out commercial instruments

23

Ces exemples présentent des emplois différents d'un certain nombre de termes et énoncent presque la même idée. Ils dressent des schémas syntaxiques relevant de la classe « définitoire » dont la fonction conceptuelle est ainsi formulée :

<Il existe x, y et z est une action, Tant que x exerce l'action z, x est un y >

Dans la langue, cela peut s'exprimer de différentes manières. Dans les textes, certains éléments peuvent ne pas être explicites, mais désignés par des moyens linguistiques comme l'anaphore : x n'est pas explicite dans le texte, il s'agit de toute personne morale ou physique ainsi déterminées en droit ; x° renvoie à la classe des personnes.

yu‘addu (V) y(ACC) kullu x° (NOMnatif/GEN) [yu(NOM)bāširu(V) z(ACC)]

Est considéré (y) tout (x°) exerce* (z)

دعي y لك x° رشابي z

yu‘tabar (V) y(ACC) kullu x° (NOM/GEN) [i(NOM)štaġala(V) bi-smihi (PREP-GEN) fi z(ACC)]

Est considéré* (y) tout(es) (x°) a travaillé avec son nom*, (agit à son nom) dans (z) تعي رب y لك x° لغتشا همساب يف z

yu‘tabar (V) y(ACC) kullu x° (NOM/GEN) [yu(NOM)zāwilu(V) ‘ala waǧhi l-iḥtirāfi (PREP/GEN) z(ACC)]

Est considéré* (y) tout (x°) pratique sur le plan de (avec) professionnalisme* (z) ربتعي y لك x° ىلع لوازي هجو فارتحلاا z

y (NOM) hum(NOM) x°(NOM) al-laḏīna (REL) [takūnu (V) mihnatu(NOM) hum(GEN) z(ACC)]

(y) sont (x°) dont la profession est (z)

y مه x° نيذلا مهتنهم نوكت z

Sont (y) ceux (x°) qui exerce (z) (verbe être- bivalent). (y) are those (x°) who make (z) (verbe to be- bivalent).

Tableau 1: les variations des réalisations du phraséologisme

On peut voir à partir de ces phraséologismes (α) que les interactions entre les

constituants agissent avec une certaine liberté sur les axes syntagmatique et paradigmatique. Peut-on donc se livrer à une analyse morphosyntaxique et

lexico-24

sémantique pour déterminer le sens ? Peut-on donner un sens aux structures linguistiques ? Existe-t-il un principe qui les définisse ?

Par ailleurs, un autre paramètre d'ordre performatif peut s'ajouter à ces schémas :

La loi crée une réalité -> [α]

Je suppose que le performatif agit dans une structure notionnelle agencée suivant des schémas différents qui se déterminent par le domaine juridique. Ces conjonctures relèvent plutôt de la finalité qui sous-tend les règles juridiques, sous le principe de la contrainte et dans des intentions préventives.

Ma thèse est constituée de trois parties, les deux premières étant divisée en trois chapitres et la troisième en quatre. La première partie est dédiée à la problématique de la compréhension et de la signification du phraséologisme. Elle permet de dresser un panorama de certains concepts et montre une double ouverture de la posture de mon travail : passer de mes propres réflexions sur le sujet à un accompagnement de celles des autres. Je précise comment le développement de la signification peut relever de différents niveaux, à savoir la sémiotique, la sémantique et la pragmatique. J'identifie le phraséologisme et les différents aspects qui le constituent. En effet, j'essaie d'appréhender comment il se construit à partir des interactions de ses constituants et comment il construit le sens à travers des relations contextuelles de plus en plus étendues. Par ailleurs, une identification des variables impliquant le changement de la compréhension permet de pointer mes questions de recherche et de déterminer le contexte du phraséologisme vis-à-vis de ces variables.

La deuxième partie concerne l'état de ma réflexion sur le fait linguistique et social du phraséologisme. Elle approfondit la problématique de la relation entre le référent socioculturel, les croisements conceptuels et sémantiques établis entre les constituants du phraséologisme et l'analyse linguistique et pragmatique à suivre, en essayant d'établir un principe d'abstraction et de classification portant sur les croisements conceptuels. Mon intérêt pour une réflexion sur la signification par rapport au phraséologisme se concrétise par une recherche sur sa structure sémantique et les croisements conceptuels qui se jouent sur ces deux plans : syntaxique et syntagmatique.

25

Dans la troisième partie, j'étudie la morphosyntaxe du phraséologisme dans le cadre de certains concepts spécifiques à la langue arabe. L'étude est fondée sur l'hypothèse que les éléments du phraséologisme peuvent avoir un fonctionnement lexical et syntaxique à appréhender à partir des associations syntagmatiques et paradigmatiques. Leurs emplois dans des contextes différents à travers un modèle de configuration constituent les variances de son usage. Par ailleurs, sa compréhension en contexte peut s'opérer à partir des principes qui gouvernent son comportement syntaxique. L'objectif est d'établir une configuration du phraséologisme et de suivre les éléments qui contribuent à son changement.

27

PREMIÈRE PARTIE : LA PROBLÉMATIQUE DE LA COMPRÉHENSION DE LA SIGNIFICATION DU PHRASÉOLOGISME

29 1.0. INTRODUCTION

Avant d'aborder la question du sens du phraséologisme, il importe de l'envisager dans la problématique de la signification d'une façon générale, partant de la sémiologie du signe à la sémantique de son emploi. Il convient de noter ici que la signification n'est pas une fin en soi, mais fait l'objet de la compréhension subjective. Autrement dit, je pense que la compréhension du phraséologisme en contexte juridique peut être influencée par des variables et des facteurs nombreux dont va dépendre le sens et la richesse du contenu informationnel de l'interprétation adoptée.

Par ailleurs, la compréhension du sens qui porte sur le phraséologisme ne peut pas se résumer dans une relation bijective entre des éléments de définition et des emplois contextuels. Cette relation fait remonter le lien entre « ce qui est pensé » et « ce qui est dit », c'est-à-dire à un niveau philosophique et linguistique. Une relation triangulaire entre le langage, la pensée et le monde des choses est donc établie et suppose ainsi certaines problématiques :

Supposons que la dimension psychomotrice est nécessaire pour établir une pensée. Est-il alors vrai que la mise en contact de l’être avec son environnement implique pour la même situation de nouvelles compréhensions et connaissances ?

Existe-il vraiment un lien entre la compréhension des idées et la langue car lorsqu'une personne ne peut pas s'exprimer parce qu'elle est sourde-muette, aveugle et sourde ou aveugle et muette, elle peut comprendre son univers et construire ses idées ?

Si je considère qu'il existe deux univers distincts, l'un propre à la pensée et l'autre au langage, existe-t-il deux compréhensions distinctes, autrement dit, deux découpages différents appliqués aux systèmes des connaissances et de la langue ? Et peut-on dire que la compréhension linguistique est une représentation du monde ?

Pour commencer, j’aborde la question du concept terminologique. Je m’intéresse aussi à la dimension des rapports linguistiques, favorisant l'agencement des termes en discours. En fait, la législation établit des réalités juridiques et leurs relations conceptuelles. Ainsi, la compréhension doit tenir compte de la conceptualisation juridique. On sait que le phraséologisme est omniprésent dans les textes juridiques et

30

je considère que son organisation s'inscrit dans le texte sous les paramètres de la réalité juridique. Sa compréhension doit être établie dans la clarté de la langue juridique et dans la cohérence.

Dans mon travail, je m'intéresse à étudier le phraséologisme dans une perspective linguistique et pragmatique. En effet, les relations morphosyntaxiques et lexico-sémantiques sont aussi envisagées comme des interactions qui exercent une influence sur le sens du phraséologisme. De même, ils se présentent dans un contexte de portée différente. En effet, le fonctionnement et les modalités de réalisation du phraséologisme en contexte prennent en compte son unité référentielle autonome. Je dois aussi situer le phraséologisme dans ces rapports conceptuels agissant comme un paramètre qui peut déterminer sa sémantique et son agencement en contexte de droit. Par conséquent, l'objectif est aussi de suivre les changements sémantiques dans le cadre de la pragmatique et au regard de l'argumentation.

Cette partie est encore détaillée plus loin par des applications à partir de nombreux exemples tirés du corpus pour démontrer comment la justification du sens du phraséologisme doit être fondée dans des univers distincts mais liés. Elle traite la problématique de la signification et de la représentation conceptuelle qui se trouve au cœur de l'analyse du phraséologisme et de sa définition.

Le premier chapitre est consacré à la question sémantique en linguistique et en terminologie. Je m’interroge sur le phraséologisme à travers la signification. Si le phraséologisme se caractérise par un caractère figé ou semi-figé, son sens est donc non compositionnel. Il comprend de nouvelles propriétés sémantiques qui dépassent celles que présentent ses constituants. Par là, je peux dire que les signifiés du phraséologisme ne sont pas réductibles aux signifiés de ses constituants. En fait, le sens dans la langue juridique peut faire l'objet d'une analyse à la fois conceptuelle, linguistique et pragmatique.

Dans le deuxième chapitre, l'objectif est d'établir des critères de définition et d'identification du phraséologisme. Les apports théoriques au sujet sont nombreux et donnent un aperçu général sur le phénomène du phraséologisme. De même, l'étude de celui-ci dans un corpus juridique parallèle ou bilingue permet de considérer les

31

variances de chaque langue suivant son usage par les utilisateurs. Il est donc nécessaire de faire une brève description de la langue juridique et de son corpus.

Le troisième chapitre, enfin, fixe les variables qui influent sur la compréhension pendant l'analyse du phraséologisme. Par ailleurs, la justification de la compréhension dans le cadre du changement sémantique se heurte à la complexité de son fonctionnement.

33

1.1. CHAPITRE 1 : L'ÉTUDE DU PHRASÉOLOGISME PAR LE SENS 1.1.0. INTRODUCTION

Comprendre le concept juridique dans le cadre de la langue pose le problème de la concurrence entre deux systèmes différents : celui du droit et celui de la langue. Ce sont des systèmes de relations qui ont un cadre social distinct. La langue n'existe qu'en vertu d'une sorte de contrat passé entre les membres de la communauté (Saussure, 1980 : 31) pour répondre au besoin de communiquer. En ce qui concerne la loi, l'intérêt de gérer les relations sociales équitablement constitue le fondement de ses concepts. Par ailleurs, le concept établit des relations internes dans le système du domaine, qui peut être décrit, défini et désigné par une dénomination comme le précise Eugen Wüster :

Nous avons vu, écrit-il, les concepts et les systèmes conceptuels et leurs relations, ensuite la description des concepts, les définitions, maintenant il est question des symboles linguistiques de ces concepts, leurs dénominations (Benennungen). Dans les langues de spécialité, on les appelle des termes. Ce sont des mots et des groupes de mots. (Traduction de Wüster, 1985 : 32, cité dans Humbley, 2001 : 3).

Par là, le terme est un usage qui s'ouvre sur la langue dont la justification doit se référer au concept et à ses relations. Une autre question est de savoir si la signification doit être traitée sous l'angle du système linguistique ou dans le discours. Sur le plan sémantique, on peut se demander si la signification du terme en tant que signe linguistique s'inscrit aussi dans un paradigme spécifique qui s'impose par le domaine de spécialité. Dans une perspective fonctionnelle, il renvoie à une unité référentielle liée à un concept et établie dans une dénomination se trouvant enracinée dans des relations conceptuelles et sémantiques. Celles-ci vont de l'unité terminologique à sa réalisation dans la phrase en passant par le phraséologisme, puis au paragraphe et aux textes entiers du domaine. Je pense que le phraséologisme n'en constitue pas moins un emploi approprié qui permet la mise en action du terme dans des réalisations langagières de plus en plus importantes.

Je pense que la signification est aussi ancrée dans une sémantique portant sur la structuration lexicale, mais encore sur les relations morphosyntaxiques et discursives.

34

Ce chapitre fournit quelques réflexions sur la question de la signification et ses rapports pragmatiques.

Les constituants du phraséologisme interagissent dans des relations de dépendance. Dans une perspective fonctionnelle, le terme juridique peut s'associer sur le plan syntagmatique avec d'autres éléments linguistiques. S'il dépend par exemple en contexte d'un verbe, il peut marquer une fonction de sujet ou d'objet. Par conséquent, la personne ou la chose qui effectue ou subit l’action est déterminée sous cet aspect fonctionnel. Cela se présente sous le rôle sémantique qui correspond à chaque entité, à savoir l'agent ou l’objet de l’action, déterminant celui qui accomplit l'action ou marquant l'accomplissement du procès. Pour Martinet, les fonctions syntaxiques sont des rapports variables de dépendances :

Seules méritent examen dans la syntaxe, au sens étroit du terme, les relations entre les classes qui entretiennent, de l’une à l’autre, des rapports variables, celles des noms et des verbes, par exemple. Ces rapports variables sont ceux qu’on connaît sous le nom de fonctions grammaticales. (Martinet, 1979: 153)

En fait, les rôles sémantiques se réfèrent aux fonctions syntaxiques qui s'engagent dans les relations de dépendance sur le plan syntagmatique. S'il existe une relation de juxtaposition ou d'implication entre les classes grammaticales et les fonctions syntaxiques, est-il alors possible d'établir un rapport morphosyntaxique qui dessine les relations sémantiques ? Je pense que la question du sens du phraséologisme se pose dans la perspective conceptuelle, linguistique et pragmatique.

1.1.1. LE SENS DANS LA LANGUE JURIDIQUE

Dans une perspective pragmatique, le droit agit sur l'environnement des individus afin d'organiser leur vie sociale. En effet, les règles juridiques transmettent des informations sur des objets, des actes et des faits qui doivent être appliqués sur un territoire national. L'intention du législateur consiste à contraindre les citoyens à se soumettre aux prescriptions de la loi. De ce fait, l'acte de langage juridique a un aspect performatif : il cherche à obliger, à interdire, à sanctionner, etc. De plus, ses définitions juridiques, d'une façon générale, ont un caractère normatif. Il ne dit pas seulement de simples choses, mais il agit sur l'individu et sur son environnement. Les actes illocutoires sont des actions qu'on peut réaliser par le biais de moyens

35

linguistiques (ex : acte de permettre, d'ordonner, de plaindre, ...). Ces actes ont un caractère performatif parce qu'ils déclenchent une action sans se contenter seulement de la décrire.

La langue de spécialité n'est pas une langue à part, une nouvelle langue composée de mots et de règles différents. Elle fait partie de la langue commune, mais il est difficile d'envisager la langue commune comme s'il s'agissait d'un ensemble qui regroupe des ensembles de langues de spécialité. Si la langue de spécialité est un sous-ensemble de la langue commune, c'est par son aspect de spécialisation. Elle ne représente pas pour autant une sous-catégorie qui constituerait avec d'autres un tout entier qui est la langue commune. Puisque la langue est antérieure par son existence, les langues de spécialités ne sont pas à l'origine de sa composition. De même, la langue commune est connue et parlée par la majorité de ses locuteurs en fonction des besoins d'expressions :

Une langue donnée est donc constituée par un ensemble diversifié de sous-codes que le locuteur emploie en fonction de ses modalités dialectales et qu’il sélectionne en fonction de ses besoins d’expression et selon les caractéristiques de chaque situation de communication. Cependant, au-delà de cette diversité foisonnante, toute langue possède un ensemble d’unités et de règles que tous ses locuteurs connaissent. Cet ensemble de règles, d’unités et de restrictions qui font partie des connaissances de la majorité des locuteurs d’une langue constitue ce qu’on appelle la langue commune ou générale. (Cabré, 1998 :115)

Par ailleurs, lorsque l'usage de la langue exige des connaissances spécialisées, rendues possibles par des dénominations linguistiques ou symboliques, elle se présente sous son aspect de spécialité :

Une langue spécialisée ne se réduit pas à une terminologie : elle utilise des dénominations spécialisées (les termes), y compris des symboles non linguistiques, dans des énoncés mobilisant les ressources ordinaires d’une langue donnée. On peut donc la définir comme l’usage d’une langue naturelle pour rendre compte techniquement de connaissances spécialisées. (Lerat, 1995 : 21)

La langue juridique véhicule un système de valeurs et un mode de pensée typiques par rapport à une société. Elle désigne des concepts qui, parfois, varient selon les

36

cultures et le mode de vie. Certains termes n'ont de sens qu'au regard du droit, d'autre renvoient à un registre multiple. Il y a un langage du droit, comme le dit Gérard Cornu, parce que le droit donne un sens particulier à certains termes (Cornu, 2005 : 20). Ce langage n'est pas traduisible qu'au regard du spécialiste, il dispose d’un fond linguistique compréhensible. Or, c’est une compréhension qui s'appuie sur l'interprétation subjective du texte et ses rapports avec les modes sociales. Mais elle est fondée sur le raisonnement juridique.

De ce fait, l'intercompréhension dans la langue exige une connaissance linguistique et juridique, bien que le vocabulaire juridique soit compréhensible dans la langue. C'est son application dans une sémantique restreinte qui implique des connaissances spécifiques :

Relativement à la linguistique générale, la linguistique juridique est triplement décalée. Dans l’ensemble des faits de langage, elle n’embrasse qu’un champ spécial et concret. L’étude qu’elle en fait n’est pas fondamentale mais appliquée. Dans son application même, elle ne retient que certains des aspects de l’analyse linguistique (Cornu, 2003: 953).

Par ailleurs, les langues de spécialités trouvent leur fonctionnement lexical, syntaxique et sémantique dans la langue. Cependant, le sens des mots est l’objet privilégié de son étude, comme le précise G. Cornu en arguant que c’est le signifié, contenu intellectuel du signe linguistique, qui importe surtout. La sémantique juridique est le noyau de la linguistique juridique (Cornu, 2003 : 953).

Pour appréhender la notion de langue juridique, j'énumère certaines de ses caractéristiques telles que décrites par Gérard Cornu (Cornu, 2005 : 16-23) :

- C'est un langage de spécialité, parce qu'il ne peut pas être compris par une personne non spécialiste, celui qui ne possède que la langue commune. - C'est un langage pluridimensionnel : celui qui fait la loi sait comment faire

entendre son message qui doit être compréhensible.

- C'est un langage de groupe qui est marqué par son caractère écrit (la législation) et son caractère oral (plaidoirie d'un avocat).

- C'est un langage professionnel que plusieurs professions utilisent. Des professions inhérentes au domaine juridique (avocat, juge...) ou des professions liées à d'autres domaines (l'administration, le commerce,

37 l’université...).

- C'est un langage technique qui a ses propres concepts qui désignent des faits et des choses.

- C'est un langage ancien. Il n'est pas figé mais il évolue dans le temps.

- C'est un langage plurifonctionnel, car il comprend plusieurs niveaux ou plusieurs couches linguistiques (ex : langage législatif, langage conventionnel, langage administratif, ...).

Par ailleurs, la connaissance juridique peut-elle se baser sur l'étude du comportement du phraséologisme du fait de ses interactions internes et externes pour construire son modèle d'analyse ?

1.1.1.1. Ordre et concept en terminologie

On admet le caractère intralinguistique de la terminologie dans la perspective de la signification et du référent ; or, le concept est une unité qui relève d'un système notionnel ou encore, c'est une « unité de connaissance crée par une combinaison unique de caractères » (ISO 1087-1 2000 : 2). La décomposition en caractères notionnels implique le concept dans des relations qui dessinent la structure du domaine de connaissance. Par ailleurs, la dualité entre le concept et le terme sous-entend un rapport univoque qui combine un emploi précis dans la langue. Une autre dualité peut être remarquée entre le concept et l'objet dans la mesure où les caractères sont des « propriétés abstraites d’un objet, ou d’un ensemble d’objets » (ISO 1087-1 2000 : 3) ; le terme 'objet renvoie à « tout ce qui peut être perçu ou conçu » (ISO 1087-1 2000 : 3). Par conséquent, il existe un ordre de la pensée qui résulte des connaissances où le concept paraît se trouver impliqué. Puis, un ordre des termes qui implique l’intervention du terminologue et du spécialiste. Enfin, un ordre du signe de la langue et de son fonctionnement dans des réalisations langagières ou textuelles.

Je pense que l'articulation et l'actualisation en contexte du terme et de son concept font appel aux règles sémantiques et syntaxiques de la langue et à un cadre conceptuel cohérent qui dessine les réalités juridiques et les possibilités de leur agencement. Suivant ce principe, le phraséologisme juridique peut dessiner son comportement conceptuel en contexte linguistique :

L’intérêt de traiter les termes de droit non pas isolément mais en relation. Saisissant les rapports de sens, les ensembles lexicaux font voir le

38

vocabulaire juridique, reflet de la structure du droit, non comme un inventaire mais comme un réseau. (Cornu, 2003 : 956)

La question de la dénomination en linguistique peut être appréhendée suivant la thèse de l'arbitraire du signe. La linguistique saussurienne détermine déjà le signe comme une association entre signifiant et signifié, il a un aspect interne et son siège est la conscience ; un module psychique qui renvoie à un référent. De ce fait, l'objet principal de la linguistique relève « d'un premier domaine <intérieur>, psychique, où existe le signe autant que la signification, l'un indissolublement lié à l'autre » (Saussure, 2002: 21). De même, la relation signifié/signifiant et ce qu'elle produit comme signification relèvent en effet d'une linguistique interne. Il n'existe rien dans la langue que ce qui existe dans la notion significative de ses unités. La langue et la connaissance se rejoignent à ce stade sur la faculté mentale et la capacité à assimiler par l'esprit les propriétés sémantiques dans leurs systèmes respectifs.

Partant de ce constat, le concept dans le phraséologisme tient compte de cette réalité. Or, pour un traducteur par exemple, l'enjeu ne consiste pas seulement à rendre le même concept dans la langue d'arrivée, mais également à intégrer les concepts dans des associations textuelles pertinentes et dans des discours cohérents, c'est-à-dire dans un contexte.

1.1.1.2. La variation géographique de la langue juridique arabe

La langue juridique arabe varie d’un pays à l’autre. Les efforts des pays arabes pour unifier le langage de la jurisprudence sont remarquables, notamment à travers les activités des différentes Académies de la langue arabe (maǧāmiʿ al-luġa al-ʿarabiyya)

et des associations et institutions juridiques. Toujours en matière juridique, le conseil des ministres de la justice arabe (maǧlis wuzarāʾ al-‘adl al-‘arab) contribue aux

efforts d'unification de la langue juridique à travers l’adoption de nombreuses lois et conventions par l'ensemble des pays arabes. C'est le cas pour la charte du Koweït en matière de statut personnel (ةيصخشلا لاوحلأل دحوملا يبرعلا نوناقلل تيوكلا ةقيثو - wāṯiqat al-kuwayt li-l-qānūn al-‘arabī al muwaḥḥad li-l-aḥwāl al-šaḫṣiyya)2 ; suite à la décision (n°105-d6 le 04-04-1988), le conseil a adopté le projet de loi qui évoque l'unification des textes arabes concernant le statut personnel, en prenant en compte les spécificités