Corpuscules Les univers cachés des objets et autres

dérives

Mémoire

Marilou Kenny-Gagnon

Maîtrise en arts visuels - avec mémoire

Maître ès arts (M.A.)

Corpuscules

Les univers cachés des objets et autres dérives

Mémoire

Marilou Kenny-Gagnon

Sous la direction de :

Résumé

Ce texte concerne mon parcours universitaire en arts visuels. Il fait état de mes explorations conceptuelles et plastiques des dernières années et, en particulier, de mes travaux de recherche entrepris dans le cadre de la maîtrise. J'y présente ma pratique actuelle tout en y démontrant les liens avec des projets passés. J'y explique mon passage de la relation texte-image et de la photographie à un travail axé sur l'objet qui, pourtant, continue de questionner la notion d'image. J'y présente aussi ma pensée de l'utilisation de la lumière, non pas comme un médium, mais comme un activateur à l'intérieur d'un processus basé sur l'assemblage de matériaux bruts et de matières transparentes ou diaphanes, des éléments qui m'entourent et que je trouve un peu par hasard dans mes moments de production. J'y aborde aussi la question de la mise en espace de ces objets ou de ces installations qui, bien que liés à la notion d'image, semblent venir les mettre à distance et les dématérialiser de manière à en sentir la disparition, la représentation s'effaçant pour laisser place à la sensation.

Table des matières

RÉSUMÉ ... III TABLE DES MATIÈRES ... IV LISTE DES FIGURES... V

INTRODUCTION...1

CHAPITRE 1 ...2

QUELQUES RÉFLEXIONS ...2

LA CONTRAINTE ...2

ENTRE VOIR ET REGARDER OU LA QUESTION DU REGARD ...4

LA TRANSPARENCE ...6

LE PREMIER DÉCLIC...7

LES IMAGES TROUVÉES...9

LE TEXTE ET SA RELATION À L'IMAGE ... 10

L'ESPACE DU LIVRE ... 14

INTÉGRATION DE LA SCULPTURE ... 14

CHAPITRE 2 ... 17

EXPLORATIONS CONCEPTUELLES ... 17

CLAUDE LÉVI-STRAUSS ET LE BRICOLAGE ... 17

LA PLATITUDE DE TRISTAN GARCIA ... 18

L’ÉPHÉMÈRE ... 20

L’ESPACE ... 20

CHAPITRE 3 ... 23

TRAVAIL EN ATELIER ET MISE EN ESPACE DES ŒUVRES ... 23

PREMIÈRE EXPLORATION ... 23

RETOUR DU CAISSON LUMINEUX ... 25

LE TABLEAU TROUVÉ... 26

LA FIN DES IMPRESSIONS ... 29

CHANGER LA FORME DU DISPOSITIF ... 31

LE MOUVEMENT ET L'IMPERMANENCE ... 33

SCULPTURE MURALE ... 35

LA MISE EN ESPACE ... 37

JAUNE MARINE ET LA GALERIE DES ATELIERS DU ROULEMENT À BILLES ... 37

L’EXPOSITION (CORPUSCULES) ... 41

CONCLUSION ... 45

Liste des figures

Figure 1 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2013, photographie numérique, 24x18 pouces Figure 2 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2012, feutre à l'huile sur acrylique, 8 x 10 pouces Figure 3 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2014, photographie numérique, 8 x 10 pouces Figure 4 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2014, photographie numérique, 12 x 20 pouces Figure 5 : Natalia Stachon, Blinding 01, 2009, cuivre, 250 x 8 x 3,7 cm, collection Daimler, Stuttgart Figure 6 : Natalia Stachon, Awaiting Oblivion, 2013, livre d'artiste, 24,16 x 16 cm, 164 pages Figure 7 : Marilou Kenny-Gagnon, Signes, 2014, photographie numérique, 22 x 30 pouces

Figure 8 : Marilou Kenny-Gagnon, Signes, 2014, photographie numérique imprimée sur acétate et tissu polyester, 22

x 30 pouces

Figure 9 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2015, contreplaqué, tissu polyester, acétate, DEL, 34 x 49 x 22 pouces Figure 10 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2015, contreplaqué, tissu polyester, acétate, DEL, 3 x 8 x 9 pouces Figure 11 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2017, tissu, bois, DEL, 26 x 26 x 4 pouces

Figure 12 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2016, image tirée de la vidéo d'une performance

Figure 13 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2015, contreplaqué, tissu polyester, DEL, 3 x 8 x 9 pouces Figure 14 : Marilou Kenny-Gagnon, observation de La légère, 2017, photographie numérique, 8 x 8 pouces Figure 15 : Marilou Kenny-Gagnon, observation de La légère 2, 2017, photographie numérique, 8 x 8 pouces Figure 16 : Marilou Kenny-Gagnon, La légère, 2017, bois, 36 x 36 x 3 pouces

Figure 17 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2017, contreplaqué, aluminium, bande de polypropylène, DEL, 3 x 8

x 9 pouces

Figure 18 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2018, tissu, bois, tiges de métal, DEL, 7,5 x 5 x 7 pieds Figure 19 : Marilou Kenny-Gagnon, Détail, 2018, tissu, bois, tiges de métal, DEL, 7,5 x 5 x 7 pieds

Figure 20 : Marilou Kenny-Gagnon, vue de l'installation, 2018, installation matériaux mixtes, approximativement. 5

x 6 x 8 pieds

Figure 21 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2018, DEL, tissu, bourre polyester, approximativement. 10 x 156 x

Figure 22 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2018, DEL, tissu, bourre polyester, approximativement. 10 x 156 x

6 pouces

Figure 23 : Marilou Kenny-Gagnon, vue de Jaune Marine 1, 2018 Figure 24 : Marilou Kenny-Gagnon, vue de Jaune Marine 2, 2018

Figure 25 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2017, bois, polypropylène, DEL, 26 x 26 x 3 pouces Figure 26 : Marilou Kenny-Gagnon, vue de Jaune Marine 3, 2018

Figure 27 : Marilou Kenny-Gagnon, vue de corpuscules (plateforme), 2018, installation sculpturale et cinétique,

bois, plastique, polypropylène, DEL, moteur, 6 x 6 x 2 pieds

Figure 28 : Marilou Kenny-Gagnon, vue de corpuscules 1, 2018 Figure 29 : Marilou Kenny-Gagnon, vue de corpuscules 2, 2018

Introduction

Ce mémoire, ce texte d'accompagnement servant à faire état de mon parcours artistique, est une porte d'entrée dans mon univers. Je pense que le choix de s'engager dans ce type de parcours démontre un rapport au monde et au langage singulier. C'est pourquoi je suis persuadée que la fonction de ce texte n'est pas de venir épuiser le travail lui-même, mais seulement de venir le raconter. La pratique de l'art étant, selon moi, un langage en elle-même, je ne souhaite pas que l'écriture vienne la déformer ou qu'elle se place en marge de la pratique, qu'elle en soit détachée par la théorie, la pensée froide et logique. Je n'aborde pas réellement la recherche sous la forme d'une problématique claire, mais si je peux en cerner une dans mon travail, je dirais que je questionne ce qui constitue l'image, les images du monde qui nous entoure, celles qui s'y cachent et que nous trouvons en changeant notre point de vue, celles qui sont formées par les objets dans l'espace, mais surtout celles qu'on peut faire émerger. Je me demande comment présenter des images comme des objets et des objets comme des images. Je donne de l'importance à la succession de petits événements et à leurs impacts sur ma perception et mon évolution dans ce milieu complexe qu'est celui de l'art et de la création. Mon travail est le fruit de plusieurs dialogues fréquents: ceux que j'ai parfois avec moi-même, ceux que j'ai avec mes collègues d'atelier, mais aussi ceux qui semblent exister entre les matériaux, la lumière, l'espace et le temps. Ce texte sera divisé en trois chapitres. Dans le premier, je ferai état de mon parcours de façon plus ou moins chronologique, en incluant les étapes qui m'ont mené au corpus produit durant la maîtrise et les étapes qui ont eu lieu pendant le baccalauréat au niveau de la création et donc, de la production. Mon approche dans cette partie sera majoritairement descriptive. La chronologie me semble pertinente, puisque malgré le fait qu'elle puisse indiquer un début et une fin, elle contient tout de même en elle un passé qui se déploie dans un futur empli de possibilités. Pour mettre en contexte ma pratique actuelle, je commencerai par exposer quelques réflexions sur des concepts de base et certains projets réalisés avant la maîtrise, ainsi que des éléments récurrents dans mon processus. Le deuxième chapitre du texte sera consacré à mes recherches plus théoriques. J'aborderai de manière plus détaillée les concepts qui m'ont intéressée au fil de mes lectures, du moins, ceux que je considère comme les plus importants pour ma pratique actuelle et pour le corpus que j’ai présenté durant mon exposition de fin de maîtrise. Le troisième chapitre sera principalement dédié à ce que j'ai le plus exploré au cours des deux dernières années, c'est-à-dire, la dimension de l'espace. J'y présenterai, en particulier, certaines expérimentations de mise en espace ayant eu lieu durant l'événement intitulé Jaune Marine, ainsi que d'autres que j'ai réalisées aux Ateliers du Roulement à Billes. Je terminerai le chapitre en présentant mon corpus actuel, celui qui fait l'objet de mon exposition, intitulée corpuscules, qui a été présentée à la Galerie des Arts Visuels en septembre 2018.

Chapitre 1

Quelques réflexions

Dans ce chapitre, je commencerai par exposer quelques notions de base et ma façon de les aborder dans mon travail. Il s'agit ici de courtes réflexions, de fragments, servant à introduire mon parcours de création et de recherche. Il n'y aura, dans ce qui suit, aucun souci d'exhaustivité. Il était aussi important pour moi d'étudier mon processus de création au début de la maîtrise et d'en faire ressortir les éléments les plus récurrents que de réfléchir sur les œuvres produites. La partie théorique du chapitre est à voir comme une amorce à la présentation des explorations et des œuvres réalisées qui conclura le chapitre.

La contrainte

Je m'impose parfois des contraintes. Je les vois un peu comme des défis, comme une sorte de jeu agissant comme moteur pour la création. Dans la vie de tous les jours, j'ai de drôles d'habitudes, presque des rituels, qui servent à me libérer l'esprit concernant les questions se rapportant au quotidien, à ne pas accorder d'énergie aux choses matérielles et banales. Par exemple, mes vêtements sont accrochés dans un certain ordre régi par certaines règles. Je les porte dans cet ordre. Je n'ai pas à réfléchir et je ne retire aucun plaisir dans le fait de faire des choix. Ce qui m'importe peu, je n'y accorde pas d'attention. M'imposer des contraintes dans la pratique a un peu le même sens pour moi. Par exemple, au tout début de mon parcours d'étude, j'ai réalisé une sculpture par l'assemblage de plaques de bois. J'ai fait le découpage de plusieurs hexagones que je me forçais à utiliser. Je me donnais le droit de les recouper en deux parties égales, mais sans plus. La forme de ces petites planches de bois ne m'intéressait aucunement. Ce qui comptait était leur assemblage et le résultat final. Le fait de ne pas avoir à réfléchir à propos des éléments que j'utilisais pour ma sculpture me donnait l'occasion de faire ressortir les nombreuses possibilités permises par ces hexagones et leur agencement. Je pense que la contrainte peut donner un cadre à la création, ainsi qu'un point de départ. À un autre moment, dans le contexte d'un cours d'atelier pour lequel j'utilisais essentiellement la photographie numérique, je me suis imposé un lieu pour mes prises de vue. Toutes mes images devaient provenir de ce lieu, ma chambre et ce, pendant quatre mois (voir figure 1). Cette contrainte, qui pourrait être limitante pour quelqu'un d'autre, était un soulagement pour moi. Ne pas avoir à me soucier de la provenance de mes images

me permettait d'analyser un espace de fond en comble, de l'observer minutieusement. J'y ai appris le temps qui passe et l'importance de la lumière et des ombres, les vides qui n'en sont jamais et les changements d'ambiance provoqués par les saisons. La contrainte mène à la contemplation. Pour moi, la contrainte, c'est la liberté de ne pas choisir. Choisir, avant le dix-septième siècle, avait le sens de voir ou d'apercevoir. La liberté de ne pas voir est celle de regarder.

« En le suivant dans son ordre chronologique, on voit que choisir a le sens d'apercevoir, de voir, et n'a que ce sens; puis, peu à peu, à côté de cette signification fondamentale apparaît la signification d'élire, de trier; puis, entre les deux significations, le rapport devient inverse: c'est celle d'élire qui prédomine; l'autre n'a plus que de rares exemples; si bien qu'au seizième siècle, elle est un archaïsme, abandonné tout à fait dans le dix-septième. ».1

Figure 1 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2013, photographie numérique, 24x18 pouces

Entre voir et regarder ou la question du regard

À partir de ma pratique, mais aussi dans la vie quotidienne, je me questionne sur certaines notions comme celles de la vision, du visible, des perceptions et de leur subjectivité. Je m'intéresse à la façon dont nous voyons ce qui nous entoure, autant d'un point de vue physiologique, scientifique, que d'un point de vue psychologique et culturel, mais surtout à la manière dont nous attribuons un sens à ce que nous observons. À un certain moment, je me suis demandé ce que pourrait être la différence entre l'action de voir et celle de regarder. J'en suis arrivée à la conclusion que le regard serait la vision de l'aveugle. Pour moi, le regard peut être, en quelque sorte, indépendant du sens de la vue. Je le considère comme une étape de la perception. Il est important de connaître la différence entre le fait de voir une chose et le fait de la regarder. Voir est la première étape, un réflexe, et est teinté d'une certaine passivité. En effet, voir n'indique en rien que le sujet qui voit en est conscient. Les choses vues ne sont pas forcément pensées. La vision n'implique pas un effort ou l'intention d'une personne de voir une chose quelconque. Il s'agit, en premier lieu, d'une réaction de l’œil à la lumière. Bien qu'étant un phénomène simple et très bien expliqué de nos jours, la vue a fait l'objet de plusieurs discours philosophiques à travers l'histoire. Regarder une chose, selon moi, constitue une intention. Nous la regardons, car pour certaines raisons, elle a attiré notre attention, attisé notre curiosité ou évoqué en nous un souvenir, un élément familier. Nous le faisons parce que nous pensons en retirer une information, un simple plaisir de nature esthétique, une expérience quelconque ou une idée particulière, par exemple. Ce qui caractérise réellement le regard, c'est la subjectivité. Contrairement à la vue, à la vision, le regard est dépendant de tout ce qui fait d'un individu un être singulier. Il est la somme de ses expériences de vie, des éléments enregistrés dans sa mémoire, de ses valeurs et de ses connaissances. La vue est reliée à la surface, le visible dans sa matérialité, l'optique. Le regard concerne le sens et l'importance que nous donnons à ce qui est vu. Bien que la vue et le regard soient interreliés, je pense pertinent le fait de les étudier aussi séparément. Le phénomène de la vue n'est pas ce qui explique notre intérêt pour le visible, c'est plutôt l'idée du regard qui en est la cause. Regarder, c'est faire l'expérience de voir. Le regard, c'est la vue qui s'agite, se trouble et se heurte au réel, mais qui en prend conscience. À ce sujet, Eric R. Kandel, dont les domaines d'expertise sont les neurosciences et la psychiatrie, a écrit « Perception incorporates the information our brain receives from the external world with knowledge based on learning from earlier experiences and hypothesis testing. We bring this knowledge – which is not necessarily built into the developmental program of our brain – to bear on every image we see. »2.

L'image

L'image, dans son sens le plus commun, fait référence à la représentation visuelle d'une chose, d'un sujet. Elle est une représentation, car elle réfère à ou évoque une chose provenant du réel. Elle la montre en son absence. En photographie argentique, l'image est le résultat de la lumière réfléchie par son sujet qui vient faire réagir une surface photosensible après avoir été captée par l'objectif de l'appareil photo. L'image produite garde la trace d'une partie de la lumière présente au moment de la prise de vue. Cet appareil photo est un outil, mais surtout un système optique calqué sur l'organe de la vue et qui fonctionne de la même façon. Eric R. Kandel rapporte, dans son ouvrage Reductionism in Art and Brain Science, que le philosophe George Berkeley aurait écrit en 1709 que nous ne voyons jamais des objets, mais bien la lumière qu'ils reflètent3. La connaissance des étoiles en astronomie provient en grande partie de la lumière qu'elles

émettent. J'ai souvent entendu qu'au moment où nous percevons cette lumière, l'étoile qui la projetait est déjà disparue et que c'est à cause de la grande distance nous séparant d'elle, la source de la lumière perçue, que nous pouvons toujours la voir, car la lumière se déplace à une certaine vitesse dans l'espace. Évidemment, ce n'est pas toujours vrai, puisque si c'était le cas, nous n'aurions plus le soleil depuis déjà très longtemps et la vie sur terre serait sur le point de disparaître ou l'aurait déjà fait. Cependant, ce qui est expliqué par les neurosciences, c'est que la lumière que nos yeux perçoivent et qui nous permet de voir les images du monde nous fait toujours voir à retardement, puisque les signaux provenant des yeux nécessitent un certain temps pour être interpréter par le cerveau. Les images sont donc plus ou moins liées au passé. La photographie, dans sa matérialité a le pouvoir de réactualiser notre regard sur ces images tirées du passé, car une fois imprimées sur un support, elles deviennent des objets concrets pouvant être vus à nouveau dans ce qui nous semble être le présent. Le philosophe Henri Van Lier en fait mention ainsi :

Temporellement, les choses sont plus étranges encore. Le regardeur est bel et bien dans une durée, et même dans un vrai présent, avec l'épaisseur de durée inhérente à tout présent. Et il a devant lui un objet dont le spectacle éventuel n'a, de son côté, aucune épaisseur de durée et est même un exemple provoquant de pure simultanéité au sens où l'entend le physicien : concomitance, moyennant la vitesse de la lumière, entre l'émission des photons par le spectacle et leur imprégnation dans la pellicule, cette dernière étant datée au milliardième de seconde par le passage du dernier photon. En d'autres mots, tout ce qui concerne le regardeur se trouve dans le présent, la simultanéité concrète de Bergson ; tout ce qui concerne le spectacle photographique se trouve dans l'espace-temps à quatre dimensions, dans la simultanéité abstraite d'Einstein.4

Les informations visuelles que nous captons sont traitées et enregistrées dans notre mémoire, devenant des

3 Eric R. Kandel, Reductionism in art and brain science (New York : Columbia University Press, 2016), p.21. 4 Henri Van Lier, Philosophie de la photographie (Paris : Les Impressions nouvelles, 1983), p.50.

représentations mentales, des images sans matière, des images vivantes et mouvantes que le temps vient transformer.

La transparence

Mes plus anciens souvenirs, restés très clairs dans ma mémoire, sont relatifs à la lumière, aux sons, aux vides et aux pleins. Il y a un rideau jaune dans la lumière matinale, sa couleur et sa transparence viennent teinter de ce jaune toute la pièce dans laquelle je me réveille. L'air frais le déplace dans un mouvement que je serais tentée de décrire comme nonchalant. Au loin, il y a le son des camions de transport de matériaux de construction. La courbe de la rue et la pente ascendante qui suit change ce son qui est déjà particulier et dépend de la vitesse à laquelle le véhicule roule. Il y a cette grande maison labyrinthique, celle de mes arrières grands-parents, et ce rouet près d'une fenêtre à l'étage. Les rayons lumineux qui traversaient la fenêtre venait mettre en valeur la poussière du grenier qui flottait dans l'air. Cette pièce de la maison n'était plus très utilisée depuis longtemps, mais l'effet des rayons combinés à cette poussière, bien que donnant l'impression d'un lieu abandonné, semblaient aussi donner vie à l'espace. Il y a aussi cette sculpture dans un parc devant une école à laquelle j'accède en passant par un sentier dans la forêt. Je l'appelais la baleine. Je ne savais pas ce qu'était une sculpture ou un projet d'art public à l'époque. Je la voyais simplement comme un habitacle dans lequel je pouvais m'asseoir. J'étais persuadée d'être dans la bouche de cette baleine et j'étais fascinée par le fait de me sentir à l'extérieur et à l'intérieur au même moment. La sculpture de métal laissait entrer la lumière par des fentes et n'était pas fermée comme un volume plein. Ces images et ces sensations me reviennent en tête de façon récurrente. Je pense que ces souvenirs sont à la base de mon intérêt pour la lumière, mais aussi pour la transparence et les matériaux ou objets dont la surface laisse voir ce qui se trouve derrière ceux-ci. Pendant le baccalauréat et avant de cheminer à travers la photographie, j'avais une préférence pour l'acrylique. Je l'utilisais comme support en dessin. Ces dessins étaient produits à partir d'objets que j'observais. Un de ces dessins fût réalisé à partir d'une sculpture produite en tiges de métal (voir figure 2). Par le dessin, je représentais les lignes de contour, les volumes et les reflets des objets que j'observais séparément, mais à l'intérieur d'une même image. J'ai tendance à donner plus d'importance aux détails qu'au tout. La transparence du support transformait, en quelque sorte, le dessin en objet. Du moins, les ombres projetées sur le mur contribuaient à cette impression. Mon travail était exploratoire et intuitif. Je ne me questionnais pas sur celui-ci. Je faisais ce qui me venait naturellement, mais cette transparence et l'utilisation de la lumière et des ombres se retrouvent encore aujourd'hui dans mes recherches.

Figure 2 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2012, feutre à l'huile sur acrylique, 8 x 10 pouces

Le premier déclic

Lorsque j'ai découvert la photographie argentique, au cours de ma deuxième année de baccalauréat, j'ai compris que j'avais un réel intérêt envers la pratique artistique. Il était facile pour moi d'oublier l'extérieur lorsque j'étais dans la chambre noire. J'y passais des heures sans penser au temps; il semblait s'arrêter. J'associais ces moments à une sorte de parenthèse, à un arrêt dans le cours des choses. Je n'ai jamais pu oublier la première image qui apparut sur mon papier après son passage dans le bassin de développement. Cet instant fut décisif, me faisant ressentir l'écart entre la réalité et la représentation, malgré la ressemblance. Il était question du portrait d'une personne que je croyais connaître particulièrement bien, et pourtant, son image me semblait presque étrangère. Dans un lieu fermé, plongée dans une semi-obscurité avec comme seule indication du temps qui passe le son et le mouvement des liquides dans les différents bains, les images semblaient être arrachées au néant pour être révélées. La lumière a besoin de l'obscurité pour exister, non pas dans un vulgaire dualisme, puisqu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux états, mais plutôt dans une coexistence nécessaire, chacun permettant à l'autre d'être perçu par un sujet. Le principe derrière la

photographie argentique rappelle cette relation. La lumière qui vient faire réagir une surface photosensible après avoir été focalisée par l'objectif de l'appareil vient en quelque sorte brûler sa surface d'accueil. L'image s'en trouve inversée sur le négatif qui, une fois exposé à la lumière, contribue à recréer l'image d'origine sur le support papier. Cependant, cette image ne serait pas possible sans les différentes qualités de la lumière et sa quantification, ni sans ces étapes qui inversent ces qualités et qui, finalement, viennent abstraire l'image que nous obtenons suite aux étapes du processus. Henri Van Lier a écrit, à propos des étapes menant inévitablement vers une forme d'abstraction des images tirées de la technique photographique, que :

Les photons qui imprègnent la pellicule sensible proviennent de sources lumineuses situées dans un certain volume (la profondeur de champ) distant de l'appareil, ce qui crée une première abstraction. Ce volume distant se définit à partir d'un plan où les photons réfléchis ou émis ont la meilleure différenciation sur la pellicule : c'est le plan de mise au point, repéré statistiquement dans le résultat, et qui crée une deuxième abstraction. Les photons de la profondeur de champ qui n'appartiennent pas à ce plan privilégié sont localisés par rapport à lui selon leur perte de

différenciation, et la mise en espace ainsi créée est d'autant plus abstraite que cette perte croît sensiblement non seulement au-delà du plan idéal mais également en deçà. Ce qu'on a appelé la profondeur de champ s'appellerait aussi bien la minceur de champ.5

Il y a quelques années, je faisais de nombreux tirages, des dizaines, à partir du même négatif et à chaque fois, je vivais cet instant magique qu'est l'apparition graduelle de l'image sur son support. Le procédé photographique m'interpelle, car je pensais que la similitude entre l'outil et l’œil était une caractéristique importante du médium photographique que je pouvais exploiter. En même temps, je m'adonnais aussi à la photographie numérique jouant avec ses qualités et ses possibilités. Je m'intéressais peu à la prise de vue. L'image devenait prétexte aux expériences de nature picturale. Étant donné sa facilité d'accès et son faible coût d'utilisation, le numérique me donnait l'occasion de produire un nombre impressionnant de versions d'une même image avant d'en choisir une pour l'impression. J'en changeais le format, la composition ou les contrastes de façon à la décliner le plus possible. Je n'éliminais jamais ces versions, préférant les enregistrer pour une possible réutilisation. Je me plaisais à les superposer par le collage numérique en transparence (la superposition de plusieurs images ou de parties d'images à l'aide d'un logiciel). Cette manière de procéder agissait comme une forme de décontextualisation, nous empêchant de reconnaître facilement le contenu de la photographie. La superposition devenait un obstacle à la vision, mais faisait surgir de nouvelles potentialités de l'image de départ. Quand il était question d'un collage numérique, les diverses images superposées venaient obscurcir celle qui était à la base de l'image finale (voir figure 3). Je n'ai jamais considéré que j'avais une pratique de nature photographique. Comme le peintre qui ajoute de la matière (de

la peinture ou un autre médium) sur un support qui a déjà son degré de luminosité, toutes mes actions venaient forcément atténuer celle-ci, puisqu'elles voilaient l'image. À l'intérieur de mon corpus de maîtrise, on peut facilement observer mon habitude de voiler le visible, même si les méthodes employées ne sont plus les mêmes.

Figure 3 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2014, photographie numérique, 8 x 10 pouces

Les images trouvées

Pendant ma troisième année de baccalauréat, j'ai compris que la prise de vue ne m'intéressait que très peu comparativement aux interventions que je réalisais sur mes images photographiques par le collage numérique. J'ai commencé à utiliser des négatifs que je scannais et qui appartenaient à certaines personnes de ma famille en plus des images que je produisais moi-même sans un plan préétabli quant à leur utilisation. Je n'attribuais pas de sens ou de signification au contenu de ces images. Je les appelais des images trouvées, principalement parce que je n'étais pas la personne ayant appuyé sur le déclencheur, mais aussi, parce que je les voyais seulement pour ce qu'elles étaient, sans à priori sur l'histoire qu'elles pouvaient dissimuler. Durant cette période, je ne travaillais plus du tout en argentique. Mes méthodes de transformation de l'image m'éloignaient de ce que je considère maintenant comme fondamental dans ma pratique, c'est-à-dire, la

lumière. En continuant mes explorations du collage numérique à partir de ces négatifs qui m'étaient donnés ou que j'avais trouvé et que je m'appropriais, j'ai ressenti un blocage. Le travail pictural m'enfermait et réduisait l'intérêt que je portais à ce que je produisais. J'étais déconnectée du processus photographique en lui-même par le numérique et je m'approchais de plus en plus de celui d'une simple production d'image dont le sujet n'était pas facilement accessible par la vue (voir figure 4). Je me sentais comme une machine qui produisait sans regard, même si c'était impossible, puisque je composais mes images.

Figure 4 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2014, photographie numérique, 12 x 20 pouces

Le texte et sa relation à l'image

C'est par l'ajout du texte que j'ai cherché à transformer mon travail de l'image. En 2013, pendant un voyage d'un mois en Europe, je me suis rendue à Berlin, où j'ai visité une exposition d'une artiste que je ne connaissais pas. J'avais apprécié le travail sculptural et pictural de cette artiste, Natalia Stachon (voir figure 5), mais ce qui m'a marqué le plus était la publication de son travail sous la forme d'un livre d'artiste que j'ai acheté sur le lieu. Le livre présentait le corpus d’œuvres de l'exposition sur des feuilles dont la transparence permettait une association de textes et d'images qui donnait un autre sens à ce que j'avais vu (voir figure 6). Quand je suis revenue à Québec et que j'ai repris mes explorations en atelier à La Fabrique, j'ai commencé à utiliser cette stratégie pour mes photographies. Avant ce moment, ma pratique de l'écriture évoluait en parallèle et n'était pas intégrée à ma pratique des arts visuels. Je considère que le texte peut être travaillé

comme une image. En effet, à la simple lecture d'un texte, nous voyons, en quelque sorte, les images auxquelles il fait référence. Le langage provoque l'apparition d'images mentales. Les mots fonctionnent donc comme les images qui peuvent être qualifiées de représentations et font voir les choses en leur absence. Malgré cette apparition du texte comme élément artistique dans ma pratique, je n'avais pas réalisé un changement de direction majeure. Je n'abandonnais pas le collage numérique ni la transparence. Avec le texte, je tentais d'opposer deux types d'images (celle du texte et celle de la photographie) de façon à en brouiller notre compréhension au niveau du sens ou à la dédoubler, la rendant circulaire, soit pour nous distraire du visible, soit pour la rendre trop présente, au point de voir à travers elle. Je travaillais la polysémie. Généralement, l'image était imprimée sur un papier opaque, le texte, sur une surface transparente, notamment l'acétate. Je présentais le tout au mur en laissant un espace entre les deux impressions à l'aide d'aimants (voir figures 7 et 8). Cette distance était, selon moi, nécessaire. L'acétate sur lequel les mots étaient imprimés, malgré sa transparence, était un obstacle à la vision claire de l'image à laquelle il était associé. Celui-ci nous renvoyait notre propre reflet, comme un miroir. Cette façon d'installer mon travail a contribué au développement d'une pensée de l'espace. Avant d'inclure l'acétate à mes photographies, l'espace ne faisait pas directement partie de mes considérations. Par l'utilisation de ce matériau, je ne voulais pas seulement représenter l'espace ou le déformer par la photographie et les modifications que j'y apportais par un travail de l'image numérique, je voulais l'inclure dans une pratique de l'image qui se dirigeait de plus en plus vers la notion d'objet. De plus, le texte était pour moi un autre type d'espace relié à la réception, les mots pouvant devenir l'expression d'un espace de type psychologique ou psychique. Le texte, pour moi, crée une forme d'image immatérielle. Ce que je fais est toujours en évolution, mais je construis généralement sur les éléments précédents. Avec le recul, je vois que les stratégies dont je me servais menaient toutes vers une lente disparition de l'image.

Figure 5 : Natalia Stachon, Blinding 01, 2009, cuivre, 250 x 8 x 3,7 cm, collection Daimler, Stuttgart

Figure 7 : Marilou Kenny-Gagnon, Signes, 2014, photographie numérique, 22 x 30 pouces

L'espace du livre

« Autrement dit, le sens du livre est le livre en son entier, non ce qu'il contient. En ce cas seulement, le livre n'a pas un sens il est son sens; il n'a pas une forme, il est une forme. »6

Comme mon travail était inspiré de l'expérience que j'avais vécue en découvrant le livre qui présentait le travail de Natalia Stachon, la suite logique était de me pencher sur la question du livre comme objet et comme espace. J'avais déjà l'habitude d'imprimer mes images sur différents supports, alors j'ai voulu rassembler mon travail sous la forme d'un livre dont l'aspect faisait aussi appel au sens du toucher pour en accentuer sa présence en tant qu'objet à s'approprier, à manipuler. J'ai pu explorer de nombreuses avenues lors de l'élaboration de ce projet particulier. Le jeu de la transparence, de la polysémie possible grâce à celle-ci et à l'inclusion du texte, qui n'était pas narratif, mais poétique,était intéressant, mais je sentais que j'étais désormais attirée par un travail de profondeur, de couches qui se déploient tridimensionnellement. Ce projet est celui qui m'a poussée à penser sérieusement l'idée des dispositifs de présentation d'images.

Intégration de la sculpture

À la fin de mon parcours au baccalauréat, au moment où je travaillais toujours la relation texte-image, j'ai voulu inclure mes éléments textuels d'une façon différente tout en continuant à chercher une solution qui me permettrait de donner une plus grande place à l'espace dans mon travail. De plus, je n'étais pas satisfaite par la dichotomie qui s'installait toujours, malgré moi, entre le texte et mes photographies d'un point de vue formel et je cherchais à en faire l'intégration plus subtilement, plus harmonieusement. J'utilisais toujours des supports opaques et transparents, alors j'ai pensé à placer mes acétates derrière des papiers mats ou des tissus polyester pour les rendre un peu moins présents. Pour que le texte reste visible, il fallait bien sûr que celui-ci soit en noir et que l'image en avant-plan soit majoritairement blanche ou, du moins, très pâle. Il fallait

6 Anne Moeglin-Delacroix, Esthétique du livre d'artiste, 1960-1980: une introduction à l'art contemporain (Paris : Bibliothèque nationale de

aussi que les deux éléments n’aient pas de distance entre eux, ce que je ne voulais pas, puisque je cherchais à donner une présence plus concrète, plus matérielle à l'ensemble. C'est alors que j'ai vu la lumière comme une façon de faire interagir les images superposées. J'utilisais des caissons lumineux pour contenir l'éclairage nécessaire et cacher les rubans de lumières DEL utiles à mon projet, donc, dans le but d'avoir la possibilité de spatialiser mon travail qui était de nature picturale à l'origine, j'ai construit mes caissons beaucoup plus profonds que nécessaire. J'ai aussi installé mes images à l'intérieur de ces caissons de manière à ce qu'elles forment un cadre autour des impressions. Plusieurs tests ont été réalisés avant de conclure que ces volumes devaient rester à leur état brut, non peints (voir figures 9 et 10). Je pouvais maintenant penser mon travail de l'image sans délaisser l'idée de l'objet et de la sculpture, lui donner, en quelque sorte, un poids et des qualités autres. En effet, bien que le caisson lumineux soit un dispositif ayant été majoritairement utilisé dans le milieu de la communication et de la publicité, il a aussi été exploité par divers artistes, par exemple, Damien Hirst et Jeff Wall. En revanche, dans la pratique de ces artistes, le caisson semble avoir été exploité pour des raisons différentes des miennes et il garde souvent un aspect industriel. Pour moi, celui-ci ne sert pas seulement à faire voir les images, il est aussi un élément sculptural qui fait partie intégrante de l’œuvre. Le caisson n'est pas seulement une façon de présenter mon travail, comme peuvent l'être parfois le socle ou le cadre vitré. Par l'utilisation de ce dispositif, je pouvais aussi jouer avec la distance du texte par rapport à l'image qui était devant et placer les acétates pour que le texte ne soit pas entièrement sur le même plan, ce qui contribuait à produire une image d'ensemble un peu fantomatique qui brouillait le message lisible seulement par fragments. Mon avant-projet de recherche pour la maîtrise fût élaboré, entre autres, à partir de la création de cette installation. Il consistait à poursuivre mes explorations plastiques et conceptuelles en me basant sur la technique photographique, sans toutefois que ma pratique artistique reste figée dans cette discipline. Je souhaitais donner une présence physique plus importante à mes œuvres. Étant guidée par la fascination que j'ai envers les phénomènes lumineux, cette présence physique s'est graduellement développée en une présence immatérielle et un intérêt envers l'espace occupé directement et indirectement par les œuvres.

Figure 9 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2015, contreplaqué, tissu polyester, acétate, DEL, 34 x 49 x 22 pouces

Chapitre 2

Explorations conceptuelles

Dans ce chapitre, j'aborderai quelques notions et concepts qui ont fait l'objet de mes lectures pendant la maîtrise et qui sont liées à mon travail. Cependant, la théorie n'influence en aucun cas ma façon de faire les choses. Ce que je produis n’est pas inspiré de mes lectures. Celles-ci sont plutôt choisies en fonction des éléments que je repère dans ma pratique artistique et elles ont parfois un impact sur la perception que j'ai de mon propre travail après avoir pris du recul. Elles me permettent de mieux en cerner certaines caractéristiques.

Claude Lévi-Strauss et le bricolage

Au début de mon parcours de maîtrise, encouragée par le séminaire sur la notion de praxis, j'ai voulu en savoir plus sur mon processus de création. Je n'associe pas mon travail à un discours qui serait de nature critique, politique ou philosophique, car si j'avais ce type d'approche, je pense que je m'en tiendrais à l'écriture. C'est ce qui explique l'intérêt que j'ai eu envers les gestes que je pose, les matériaux que j'utilise et mes façons de les assembler, de leur imposer une forme, un ordre. C'est à travers le texte La pensée

sauvage de Lévi-Strauss, publié en 1962, que je me suis le plus reconnue. Ce texte, un incontournable dans

le domaine de l'anthropologie, défait, en quelque sorte, les préjugés qui peuvent exister envers la pensée des peuples qu'on désignait à une certaine époque comme étant primitifs. Lévi-Strauss y démontre que cette pensée n'est pas inférieure à celle des sciences modernes, celle qu'on peut associer à l'occident, bien qu'elle se développe autrement. Pour l'auteur, il existe deux modes sur lesquels la pensée scientifique peut être basée. Il exprime cette idée ainsi: « ...l'un approximativement ajusté à celui de la perception et de l'imagination, et l'autre décalé; comme si les rapports nécessaires, qui font l'objet de toute science – qu'elle soit néolithique ou moderne – pouvaient être atteints par deux voies différentes : l'une très proche de l'intuition, l'autre plus éloignée. »7. Pour illustrer ses propos, il fait aussi une distinction entre les

comportements du bricoleur et de l'ingénieur. À propos du bricoleur, il écrit :

Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées; à la différence de l'ingénieur, il ne subordonne pas chacune d'elles à l'obtention de matières premières et d'outils, conçus et procurés à la mesure de son projet; son univers instrumental est clos, et la règle de son jeu est de toujours s'arranger avec les «moyens du bord», c'est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d'outils et de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l'ensemble n'est pas en rapport avec le projet du moment, ni d'ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d'enrichir le stock, ou de l'entretenir avec les résidus de constructions et de destructions antérieures.8

Cette description du comportement du bricoleur colle parfaitement à mon processus de création. Comme dans la citation précédente, je travaille, la majorité du temps, avec ce qui m'entoure sans prévoir à l'avance le résultat de mes actions. J'accumule les objets que je trouve au cas où ils pourraient me servir et je n'hésite pas à utiliser les œuvres déjà produites pour en réaliser de nouvelles. Je ne m'intéresse que très peu au perfectionnement de techniques adaptées à la sculpture et, par le passé, je ne tentais pas de devenir une photographe compétente, c'est-à-dire, de maîtriser toutes les facettes possibles du travail photographique. J'ai tendance à dire que j’agis impulsivement, sans me questionner sur mes techniques, parfois en détournant celles qui sont déjà bien établies.

La platitude de Tristan Garcia

Henri Van Lier est un philosophe belge décédé en 2009. Son œuvre est assez éclectique si on tient compte de la grande diversité des sujets sur lesquels il a écrit au cours de sa carrière. Ce penseur, qui s'intéressait beaucoup à la technique, mais aussi à l'art en général, s'est, entre autres, interrogé sur l'ontologie de la photographie. Même si ma pratique a changé au cours des deux dernières années, la photographie a été pendant longtemps le médium sur lequel je m'interrogeais. Ce que je fais actuellement a été grandement influencé par mes questionnements sur l'image photographique. C'est pour cette raison que la question de l'ontologie de la photographie reste pertinente dans le cadre de mes recherches et que les idées de Van Lier m'ont aidée à développer ma pensée. Pour Van Lier, et selon le texte Quelle est l’épaisseur d’une image ?

L’ontologie de la photographie et la question de la platitude de Tristan Garcia, « La photographie serait

donc un peu plus qu’une surface, mais un peu moins qu’un objet tridimensionnel. »9. Henri Van Lier nomme

8 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage (Paris : Librairie Plon, 1962), p.27.

cette caractéristique de la photographie la minceur, mais Garcia la nomme plutôt la platitude. Par platitude, Garcia entend « ...l’aplatissement d’une représentation – de sorte qu’elle soit perçue comme si elle était une surface, sans l’être absolument. »10. L'auteur nous présente sa vision de ce qu'est une image et c'est ce qui a

le plus attiré mon attention dans ce texte, puisque certaines de mes œuvres me posent un problème de définition. Il y a des moments où je suis partagée entre le fait de les catégoriser comme des objets ou des images, car parfois, elles se présentent comme étant autant l'un que l'autre. J’assume et j’accepte parfaitement cette ambiguïté, mais elle me rend tout de même difficile la tâche de définir simplement ce que je crée. Dans le texte de Garcia, il est écrit que « ... c’est entre les deux extrémités que se tient et que se maintient l’image photographique : incapable de s’aplatir jusqu’à la pure surface du géomètre, incapable de se déployer jusqu’à la tridimensionnalité de la sculpture. La photographie est un effet de surface qui peut viser à donner un effet de relief. »11 et que ce qui distingue ontologiquement une image d'un objet en trois

dimensions est que l'image ne possède pas de ressources cachées, c'est-à-dire que contrairement à l'objet, si l'image est coupée, elle ne présente pas une nouvelle face ou une nouvelle surface à voir. C'est d'ailleurs ce qui définit la platitude selon l'auteur. Ce texte est vraiment intéressant à mettre en lien avec ma pratique actuelle, mais surtout avec certaines de mes œuvres, comme celles qui fonctionnent à l'aide du dispositif du caisson lumineux. En apparence, elles semblent être des caissons qui présentent des images, mais en sont-elles réellement? Les objets éclairés à l'intérieur de ces boîtes sont la cause des « images » rendues visibles par les papiers que je place devant ceux-ci, mais ce qui est vu comme une image n'est pas une empreinte permanente à la surface de son support. En me basant sur le texte de Garcia, la seule conclusion à laquelle j'arrive pour l'instant est que mes œuvres présentent souvent des semblants d'images, beaucoup plus proche d'un phénomène que d'un objet.

lors de la journée d’étude « Photolittérature – Nouveaux développements » les 22 et 23 mars 2012, Université Rennes 2, labo Cellam, publié sur Phlit le 10/03/2013. url : http://phlit.org/press/?p=1310, page consultée le 6 août 2018

10Tristan Garcia, « Quelle est l’épaisseur d’une image ? L’ontologie de la photographie et la question de la platitude », communication présentée

lors de la journée d’étude « Photolittérature – Nouveaux développements » les 22 et 23 mars 2012, Université Rennes 2, labo Cellam, publié sur Phlit le 10/03/2013. url : http://phlit.org/press/?p=1310, page consultée le 6 août 2018

L’éphémère

Les semblants d'images, mais aussi mon intégration du mouvement dans une de mes œuvres les plus récentes (voir figure 20, p.34) qu'on retrouve dans mon travail m'ont amenée à me questionner sur l'idée de l'éphémère et de l'immatériel. Mon processus de travail, qui consiste souvent à produire des objets délicats, mais aussi à utiliser des matériaux qui sont souvent comparables à des rebuts, ainsi qu'à réutiliser des parties d’œuvres produites précédemment, est le résultat de mon manque d'attachement aux choses qui perdurent, qui sont fixes. Certaines de mes œuvres changent à chaque fois que je les déplace dû à leur instabilité matérielle ou à leur mode d'interaction avec l'espace. J'associe un peu mes façons de faire et de penser à celles des artistes qui sont liés au mouvement Fluxus ayant été très actifs dans les années 60 et 70. Leur intérêt pour la performance et pour un type d'art qui serait plus proche de la vie, ainsi que leur critique du marché de l'art, permettait à ces artistes de créer sans vouloir absolument la pérennité de leurs œuvres. Mes recherches, qui étaient, au départ, à propos de la notion de l'éphémère, m'ont fait dériver vers celle de l'esthétique des flux, ainsi que vers le texte Hypermnésie et esthétique de l'éphémère numérique : les paradoxes de la trace de Renée Bourassa dans lequel elle écrit que :

L'art ne témoigne plus des états d'être ou des formes immobiles qui voudraient transcender le temps, mais bien des processus. On s'intéresse aux phénomènes qui bourgeonnent à la surface des choses, ou aux mouvements qui les emportent, plutôt qu'aux essences figeant le monde dans une éternité perdue. L'ontologie est malmenée, qui nous ferait privilégier l'être au devenir. Plutôt qu'à une sphère unitaire et englobante, le concept de l'écume nous renvoie aux forces dynamiques qui façonnent les choses de façon hétérogène.12

Les images que je crée à l'aide d'objets que je rétro-éclaire me font penser à ce concept d'écume, tel que mentionné par Renée Bourassa dans son texte, car elles sont aussi instables et éphémères, continuellement en train de se faire.

L’espace

Pendant l'été de ma première année de maîtrise, je suis allée à Baie Sainte-Catherine, dans la région de Charlevoix, dans le but de visiter ma famille durant quelques jours. J'aime bien y aller pour observer le ciel

12Renée Bourassa, Hypermnésie et esthétique de l'éphémère numérique : les paradoxes de la trace (France : Presses de l’Université de

et surtout pendant les périodes des perséides. Comparativement au ciel observable à partir d'un milieu urbain comme le centre-ville de Québec ou de Montréal, par exemple, celui de ce petit village sans trop de pollution lumineuse nous permet de voir différemment à l’œil nu ce qui existe au-dessus de nos têtes. Quand je suis en ville et que j'observe le ciel, je peux y voir quelques étoiles par temps dégagé, sans plus. Je vois le ciel un peu comme si j'étais devant une image plutôt que de le percevoir comme un espace, puisque le seul repère visuel que j'ai à ma disposition est la taille des points lumineux et l'intensité de leur luminosité sur un fond de couleur assez uniforme. Les étoiles semblent être toutes à une même distance de l'endroit où je suis. Je ne perçois pas la distance réelle entre ces étoiles et moi. D'un point de vu rationnel basé sur les connaissances scientifiques, je sais que les éléments que je vois dans le ciel se situent à des distances différentes et dans un espace tridimensionnel, mais j'ai tout de même le sentiment d'être devant une surface plane, ce qui n'est pas le cas quand je suis éloignée de la ville. En effet, quand je regarde le ciel en région rurale, j'y vois beaucoup plus d'éléments. J'y perçois des nuances dans les couleurs et les ensembles d'étoiles me semblent être sur des plans différents à cause des contrastes visibles, ce qui donne une impression de profondeur. Ce sont ces détails qui expliquent que je puisse voir le ciel comme un espace. Mon expérience d'observation du ciel m'a donné envie de travailler la profondeur de mes objets à l'aide de la transparence. C'est ce que j'ai fait à mon retour. À partir de mes planches de bois trouées, j'ai voulu construire un objet qui donnerait l'impression d'une image de loin, mais qui constituerait un espace quand nous nous en rapprochons (voir figure 11). Je voulais que les points lumineux ne soient pas tous visibles sur le même plan, en surface. J'ai donc fait une recherche de matériaux qui pourraient créer un effet de profondeur. Après plusieurs essais à partir de différents papiers et tissus, j'ai utilisé celui d'un parapluie. Comme dans bien des cas, ma solution provenait d'un objet récupéré un peu par hasard. Ce tissu est particulier, puisque sa transparence nous montre clairement les éléments dont je me sers pour filtrer la lumière, mais celle-ci crée aussi des reflets à sa surface, ce qui nous donne l'impression que les points lumineux sont en avant-plan, mais aussi en arrière-plan selon l'endroit où on se place pour regarder le tout. Le tissu du parapluie n'est pas complètement étiré sur la structure de bois qui forme le cadre de l'objet, ce qui contribue à l'effet puisqu'il n'est pas toujours à la même distance des morceaux de bois troués. En regardant le tout, nous ne savons pas de manière instantanée si nous sommes face à une simple image ou face à un espace réel. Cette ambiguïté provoque le questionnement. Le regard se déplace à la surface de l'objet, mais aussi à travers lui. Suite à la création de cet objet, je me suis questionnée sur notre perception de l'espace en général. J'ai découvert un texte de Miklos Vetö, intitulé L'eidétique de l'espace chez Merleau-Ponty, dans lequel l'auteur écrit :

Les eidê du spatial, les moments propres de la connaissance spatiale peuvent être divisés en deux groupes. D’abord, ceux qu’on pourrait appeler les « objets intentionnels » du savoir spatial, ensuite ses « catégories ». Les objets intentionnels du spatial sont la physionomie d’une part, la grandeur et la distance apparentes d’autre part. Autant dire la forme, la figure des choses, au-delà des propriétés qui la composent et les moments de « la grandeur » au sens large, en indépendance de toute considération de mesure. Quant aux catégories de l’espace, elles incluent diverses instances de direction: le haut et le bas mais aussi la gauche et la droite et surtout les dimensions. Les dimensions de la hauteur et de la largeur et ce qui, pour cette phénoménologie, finira par apparaître comme la dimension primordiale, la profondeur.13

Ce texte m'apparaît pertinent, puisqu'il met en avant une distinction entre l'espace euclidien et notre perception subjective de celui-ci. C'est en prenant en compte ces deux approches de la théorie de l'espace de Vetö que j’observe maintenant certains de mes objets.

Figure 11 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2017, tissu, bois, DEL, 26 x 26 x 4 pouces

13 Miklos Vetö, « L'eidétique de l'espace chez Merleau-Ponty », Archives de Philosophie 2008/3 (Tome 71), p.409. URL : https://doi.org/10.3917/aphi.713.0407. Page consulté le 10 août 2018

Chapitre 3

Travail en atelier et mise en espace des œuvres

Dans ce chapitre, il sera question des œuvres produites entre 2016 et 2018. Je les aborderai en ordre chronologique et en décrivant les étapes qui ont mené à leur réalisation. Mon processus est composé d'allers et de retours, mais il est aussi de nature évolutive, c'est-à-dire que chaque objet créé mène au suivant, un détail du précédent se retrouvant dans celui qui suit. Ces éléments qui reviennent à l'intérieur de mes travaux, je les choisis à la suite d’une étude détaillée des objets que je produis et que je documente par la photographie. Je cherche à présenter les choses qui m'intéressent plutôt qu'à les représenter, les montrer comme des phénomènes se produisant dans le moment présent, dans le moment où nous en faisons l'expérience. Au début du chapitre, il sera question de quelques expérimentations qui sont la source de mon corpus d'exposition. Ensuite, je m'en tiendrai aux œuvres retenues. La présentation des œuvres sera suivie par quelques explorations de mise en espace qui ont eu lieu pendant la maîtrise, notamment pendant un événement nommé Jaune Marine, qui s'est tenu à l'ancienne École des Beaux-Arts de Montréal et celles que j'ai réalisées dans l'espace commun des Ateliers du Roulement à Billes. Le concept de l'espace fût un élément primordial dans ma pratique artistique pendant cette période, ce qui n'était pas le cas avant la maîtrise. Je terminerai cette partie en faisant un survol de mon exposition, corpuscules, qui a été présentée à la Galerie des Arts Visuels en septembre 2018.

Première exploration

Au tout début de la maîtrise, lorsque j'étais à peine installée dans mon nouvel espace d'atelier, j'ai voulu m'impliquer pendant les journées portes ouvertes que nous organisions aux ateliers du Roulement à Billes. Comme je n'avais encore rien de concret à présenter, j’ai mis de côté mon approche habituelle de la création et, inspirée par mes lectures du moment (celles concernant la mythologie, entre autres), j'ai décidé d'essayer la performance pour l'occasion. Je ne m'étais jamais lancée dans cette forme d'art auparavant. À ce moment,

je m'intéressais au mythe de Sisyphe, auquel Albert Camus a dédié un essai publié en 194214 dans le but de

développer une réflexion sur le concept de l'absurde. J'ai voulu faire et refaire toujours la même action au cours de la journée. Cette action consistait à tenir un œuf en équilibre le plus longtemps possible sur une planche qui tenait elle-même de façon précaire sur une caisse de bois (voir figure 12). Je tenais la planche par une corde attachée à celle-ci. J'étais accroupie et dans une position assez inconfortable. Il était impossible pour moi de ne pas casser l’œuf éventuellement. Chaque fois qu'il tombait, j'allais en chercher un autre et je recommençais. L'idée était de m'acharner à faire une chose impossible et inutile à répétition, comme Sisyphe condamné pour l'éternité par un dieu à essayer de faire rouler un rocher tout en haut d'une montagne sans jamais qu'il ne retombe. Je devais rester immobile à regarder cet œuf sans parler aux gens qui entraient dans la pièce. La performance n'est pas mon langage de prédilection, mais cette expérience a fait naître en moi certains questionnements à la suite d’un événement précis ayant eu lieu pendant que je réalisais mon action. Une femme est entrée dans l'espace d'exposition où d'autres étudiants avaient installé des sculptures et des œuvres picturales. Après quelques secondes, elle s'est adressée à moi et m'a dit : « Êtes-vous une vraie personne? ». N'ayant jamais été confondue pour un objet inanimé avant ce moment, j'ai cessé de cligner des yeux pour laisser planer le mystère. Bien qu'amusante, cette anecdote m'a poussée à m'interroger sur la nature de la perception des objets et des images, puisque je n'étais aucune de ces deux choses et pourtant, pour cette femme, ce n'était pas forcément une évidence.

Figure 12 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans Titre, 2016, image tirée de la vidéo d'une performance

Retour du caisson lumineux

Quelques jours après la tenue des portes ouvertes et la production d'une série d'images photographiques réalisée à partir d'une cannette, mais que je n'ai pas retenue pour corpuscules, j'ai continué mes explorations en reprenant des éléments de mon ancienne production. Les caissons que j'avais fabriqués pendant mon baccalauréat étaient facilement démontables, alors j'ai retiré les images qui étaient à l'intérieur pour essayer d'y placer certains collages numériques imprimés sur tissu polyester que j'avais en ma possession. L'exemple ci-bas (voir figure 13, p.26) me sembla assez étrange. Sur le tissu, nous sommes en mesure de reconnaître des gens de dos. Une fois placé à l'intérieur du caisson qui est plus profond que large, nous avons un peu le sentiment qu'une chose est à voir à l'intérieur, mais que nous n'y avons pas accès. J'imagine ces gens nous tournant le dos regardant cette chose que leur présence nous cache, le regard vers le fond de la boîte. Cet effet semble provoqué par le fait que l'image est insérée à l'intérieur du caisson et non pas placée à sa surface. J'ai eu l'impression que l'image et le format formaient un tout particulièrement cohérent contrairement à ce que j'avais réalisé dans le passé. Le caisson de bois ne sert pas seulement à présenter l'image, mais a aussi un impact sur notre façon de percevoir le tout. Je ne ressens pas une sorte de dichotomie entre la boîte et l'image placée à l'intérieur, une opposition que je sentais en observant ce que j'ai produit auparavant en utilisant ce dispositif. Mes anciens caissons lumineux étaient des objets servant à présenter mes impressions et mes textes, à les mettre en espace différemment, à éviter de les installer de façon traditionnelle par un simple accrochage au mur, par exemple. Ici, ce qui est représenté fonctionne autrement grâce à son dispositif de présentation. Mon regard ne reste pas attaché à la surface de l'image. Le hors-champ que le cadre de la boîte vient créer m'interpelle, car il semble s'étendre à l'horizontale, à la verticale, mais aussi en profondeur. Cette expérimentation est celle qui m'a donné envie de retravailler un dispositif que je connaissais bien pour le pousser un peu plus loin.

Figure 13: Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2015, contreplaqué, tissu polyester, DEL, 3 x 8 x 9 pouces

Le tableau trouvé

En fouillant dans les objets abandonnés par d'anciens étudiants qui avaient quitté les ateliers, je suis tombée sur une peinture réalisée sur un tableau de bois dont le cadre était assez massif. C'était un tableau que je pouvais facilement m'approprier si je faisais abstraction de ce qui avait été peint à sa surface et qui ne semblait pas terminé. Comme j'étais attirée par le tableau en tant qu'objet et non pas comme par une surface à peindre, j'ai décidé de l'alléger en trouant à la perceuse tout ce qui n'était pas la bordure du cadre. Je le trouvais toujours aussi lourd après cette étape. Son poids avait diminué, mais visuellement, la peinture prenait toujours trop de place pour moi. De plus, comme ce n'était pas moi qui en avais peint la surface, je n'étais, évidemment, pas à l'aise de le garder dans cet état. J'ai décapé tout ce qui restait de la peinture à l'aide d'un Dremel. Ensuite, j'ai utilisé l'appareil photo de mon téléphone cellulaire pour étudier l'objet obtenu par ces interventions (voir figures 14 et 15, p.28). C'est à ce moment que j'ai commencé à considérer la photographie comme un moyen et non une fin. L'appareil photo est devenu, pour moi, un outil

d'observation et d'analyse me permettant d'enregistrer des détails, de me rappeler plus facilement de certaines idées à réutiliser dans mon travail de l'objet. Cet outil est maintenant une extension de ma vue et de mon regard sur mon environnement. Je me suis aussi servi de la photographie quand j'ai décidé d'ajouter de la lumière artificielle à cet objet. En étudiant les effets d'ombres et de lumières par la documentation recueillie, j'ai compris que la surface trouée gagnerait à être moins plane. J'ai donc continué à la sculpter au Dremel pour y ajouter des nuances dans la profondeur, pour rendre le tout beaucoup plus organique, mais aussi pour rendre la surface plus fragile évoquant l'idée de la dentelle (voir figure 16, p.29). On peut y voir une ressemblance avec le moucharabieh, élément architectural des pays arabes. Le moucharabieh, en dehors de ses fonctions liées à la ventilation des bâtiments, peut aussi servir à voir sans être vu. Ici, ce rapport est, en quelque sorte, inversé. Nous regardons sans pouvoir voir. La répétition des cercles alliée aux différences de profondeur de la surface crée un rythme et un mouvement à la surface du tableau devenu sculpture. Si nous pouvons parler d'image à la surface de l'objet, elle nous échappe grâce aux effets optiques produits par les méthodes de transformation de celui-ci. De plus, la sculpture laisse voir derrière elle les ombres qu'elle crée selon l'éclairage de la pièce. Se déplacer en la regardant nous donne l'impression d'avoir affaire à une superposition de motifs, bien que la surface du mur qu'elle cache ne soit jamais visible dans son entièreté. Cet objet est le premier que j'ai produit pendant la maîtrise que je considère comme terminé et que j'accepte comme étant une œuvre plutôt qu'une expérimentation, bien qu'il puisse aussi être utilisé en tant que partie dans une installation (voir figure 20, p.34).

Figure 14 : Marilou Kenny-Gagnon, observation de La légère, 2017, photographie numérique, 8 x 8 pouces

Figure 16 : Marilou Kenny-Gagnon, La légère, 2017, bois, 36 x 36 x 3 pouces

La fin des impressions

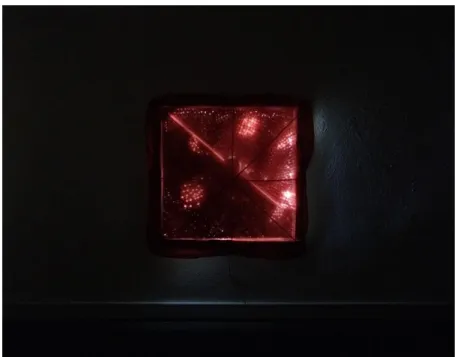

Dans le cadre d'une autre exploration, j'ai revisité la cannette d'aluminium ayant servi à mon premier projet qui était une série de photographies. Il me restait des caissons lumineux vides, alors j'y ai placé la cannette, celle que j'ai trouée de la même façon que pour mes deux précédents objets en bois. Pour mieux voir comment la lumière qui était installée au fond de cette boîte traversait la forme d'aluminium, j'ai mis une bande de polypropylène à l'intérieur de celle-ci, juste devant la cannette déformée (voir figure 17, p.31). Ces actions intuitives, non planifiées à l'avance sont devenues une partie essentielle de mon processus de création. J'ai été fascinée par l'image qui se transformait chaque fois que je plaçais autrement la canette déformée à l'intérieur du caisson. J'ai pensé que ce processus ressemblait beaucoup à celui de la photographie, puisque l'image produite était le résultat de la lumière et de son interaction avec l'objet. À ce

moment, j'ai cru que c'était sensiblement la même chose, mais sans l'étape de l'impression. Par contre, en me questionnant plus longuement sur le sujet, j'ai réalisé que mon raisonnement n'était pas tout à fait juste. Si je reprends l'idée de ce qu'est l'essence de l'image photographique, c'est-à-dire, ce que certains auteurs nomment la platitude et que cette image a toujours un verso, un point aveugle, mes images en diffèrent forcément. C'est grâce à la lumière qui agit en continu et qui fait apparaître ce qui est visible à la surface du papier que cette œuvre peut être perçue comme une image. Si la lumière est éteinte, nous y voyons seulement une bande de papier vierge dans un caisson de bois. Elle n'a donc pas de verso. Si la bande de papier est retournée et placée au même endroit pendant que la lumière dans la boîte est allumée, le phénomène restera visible de la même façon. Cette expérimentation, qui fût le début d'une série d’œuvres du même format, a été celle qui m'a poussée le plus à réfléchir sur la nature des images en général. Sommes-nous en présence d'un objet ou d'une image produite par un objet? Je ne crois toujours pas avoir trouvé une réponse claire à cette question, mais cette ambiguïté a eu un impact sur la direction que j'ai prise en vue de mon exposition de fin de maîtrise. J'ai découvert que j'avais de l'aversion pour l'idée de fixer mes projets, de les considérer comme terminés. J'apprécie que leur équilibre soit précaire, que notre expérience de ceux-ci soit affectée par un sentiment d'impermanence. Je veux qu'en regardant mon travail, nous soyons confrontés à la conscience que tout peut changer en une fraction de seconde. Je n'ai jamais réellement eu cette impression en observant une photographie. Bien que le moment de la prise de vue soit disparu à jamais et qu'il n'en reste qu'une image, que le temps soit une dimension intégrante du processus photographique, l'image photographique ne possède pas l'instabilité qui caractérise les images que je présente à l'aide de mes objets. Mon travail, plutôt que de contenir la trace ou l'empreinte du réel (même si ces analogies ne correspondent pas tout à fait à ma pensée), est conçu en fonction d'un de ses constituants, c'est-à-dire, la notion du devenir. En créant des images de cette façon à l'aide de la lumière, je me sens plus proche du côté éphémère et changeant de ce qui nous entoure. J'ai créé une série de ces petits formats et trois de ceux-ci sont présentés dans mon exposition finale

.

Figure 17 : Marilou Kenny-Gagnon, Sans titre, 2017, contreplaqué, aluminium, bande de polypropylène, DEL, 3 x 8 x 9 pouces

Changer la forme du dispositif

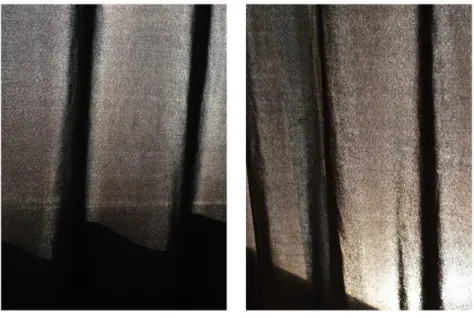

Un jour, pendant l'hiver 2018, je me suis réveillée avec une image en tête qui provenait d'un rêve que j'avais fait pendant la nuit. Cette image consistait en une grande arche lumineuse. Généralement, ce que je vois dans mes rêves est inutilisable. Il est bien rare que ces choses soient possibles ou intéressantes dans un contexte artistique, mais cette fois-ci, en me réveillant, j'ai pensé que ce serait un défi à réaliser. Sans réfléchir à ce qui serait visible à l'intérieur, je me suis lancée dans la construction de la structure. Je savais à ce moment que j'allais exposer mon travail à Montréal avec les autres étudiants du Roulement à Billes un mois plus tard lors de l'événement que nous avions nommé Jaune Marine. Je devais donc réaliser cette œuvre de manière à ce qu'elle soit légère, démontable et facile à installer une fois arrivée sur le lieu de l'exposition. La structure de l'habitacle transportable ne devait pas prendre trop de place. Je ne voulais pas qu'elle fasse partie de notre expérience de l'installation. J'ai rapidement pensé au système servant à monter une tente de camping. Le contexte s'y prêtait bien. J'ai produit une base en bois dans laquelle j'ai percé des trous. J'ai arrondi des tiges de métal d'un diamètre qui était le minimum nécessaire pour que l'ensemble soit solide, mais léger et je les ai insérés dans la base de bois. Comme voile pour mon système d'éclairage, je me suis servie de draps blancs et pour couvrir l'extérieur, j'ai choisi des draps bleu foncé. J'ai voulu placer une

matière entre ces deux draps qui donnerait un peu le même effet de profondeur que dans mon objet précédent, mais de façon à ce que la lumière ne produise pas une image à la surface du tissu blanc. Je cherchais quelque chose dont je pourrais changer la densité, une matière que je pourrais étirer en filaments et que je pourrais placer entre les deux tissus. La bourre de polyester s'est imposée à moi. Je l'ai simplement travaillée comme si j'appliquais de la peinture sur une toile en la collant à l'extérieur du drap blanc et en observant le résultat avec mon éclairage blanc qui rétroéclairait la bourre. En jouant avec l'épaisseur de la bourre, je pouvais créer des nuances de gris et des éclaircies comme dans un ciel nuageux. Les variations de densité du matériau sont perceptibles de l'intérieur de l'installation (voir figures 18 et 19). Alliée à la transparence du drap blanc, cette caractéristique contribue à créer un espace qui semble ouvert, malgré ses limites définies. Le principe derrière la fabrication de cette œuvre est, en partie, le même que celui que j'utilise pour mes petits caissons lumineux, mais j'ai voulu lui donner une forme différente. La majorité de mes œuvres, de mes objets, sont présentés au mur. Cette fois-ci, il est plutôt question d'un élément dans lequel nous pouvons nous déplacer physiquement et non pas seulement par le regard. Cette œuvre fût présentée pendant l'événement Jaune Marine et revient sous une autre forme pour corpuscules.