© Sylvain Djatio Tchoupou, 2021

Acceptabilité sociale de la viande in vitro : approche

psycho-expérimentale en ligne

Mémoire

Sylvain Djatio Tchoupou

Maîtrise en sciences de la consommation - avec mémoire

Maître ès sciences (M. Sc.)

Acceptabilité sociale de la viande in vitro :

approche psycho-expérimentale en ligne.

Mémoire de maitrise en sciences de la consommation

Sylvain DJATIO TCHOUPOU

Sous la direction de :

Laure SAULAIS, directrice de recherche

Bernard Korai, codirecteur de recherche

ii

RÉSUMÉ

La viande in vitro est un aliment obtenu à travers un processus dans lequel la structure complexe des muscles du bétail est créée à partir de quelques cellules prélevées chez celui-ci. Ses défendeurs la présentent comme la solution pouvant compenser les lacunes de la viande de bœuf conventionnelle, et satisfaire à la demande alimentaire mondiale en 2050. Cependant, sa notoriété ne fait pas l’unanimité et il est difficile de situer l’avis du consommateur sur cette question. C’est tout l’intérêt du présent travail qui a pour objectif de comprendre les déterminants psychologiques qui conditionnent la façon dont les consommateurs sont amenés à transiger entre leurs différents critères de choix et les leviers susceptibles d’expliquer leur acceptabilité. À l’aide d’une enquête en ligne effectuée du 6 au 13 octobre 2020, nous avons interrogé 501 consommateurs de la province du Québec. Seuls 20% des répondants sont prêts à l’acheter et 18% prêts à la consommer. À la place, ils préfèrent largement des alternatives à base de plantes (64%) et rejettent la viande imprimée en 3D (0.4%). Pour évaluer les facteurs explicatifs de ce désintérêt, nous avons proposé un indice de naturalité perçue du procédé de fabrication, ainsi qu’un indice de néophobie technologique. Les consommateurs pensent que la viande in vitro est artificielle, principalement à cause de l’utilisation du sérum fœtal bovin dans le procédé. De plus, ils sont rebutés par l’utilisation des nouvelles technologies pour produire des aliments de consommation. À l’aide d’une application de la théorie des perspectives cumulatives de Tversky et Kahneman, nous avons identifié les individus risquophobes et risquophiles, et les avons exposés à des informations de nature différente sur la viande in vitro. Il en ressort que les consommateurs sont averses à la perte, car deux fois plus impactés par des informations négatives que par des informations positives.

Mots clés : Viande in vitro, disposition à payer, acceptabilité alimentaire, néophobie des

technologies alimentaires, aversion au risque, théorie des perspectives cumulatives (CPT), indice de naturalité perçue (INP), Québec (Canada).

iii

ABSTRACT

Cultured meat is a food obtained through a process in which the complex structure of the muscles of cattle is created from a few cells taken from them. Its defendants present it as the solution that can compensate for the shortcomings of conventional beef, and meet world food demand in 2050. However, its notoriety is not unanimous and it is difficult to locate the opinion of the consumer on that question. This is the whole point of the present work, which aims to understand the psychological determinants that condition the way in which consumers are brought to compromise between their various criteria of choice and the levers likely to explain their acceptability. Using an online survey conducted from October 6 to 13 2020, we interviewed 501 consumers in the province of Quebec. Only 20% of respondents are ready to buy it and 18% are ready to eat it. Instead, they largely prefer plant-based alternatives (64%) and reject 3D-printed meat (0.4%). To assess the factors explaining this lack of interest, we proposed an index of perceived naturalness of the manufacturing process, as well as an index of technological neophobia. Consumers believe that cultured meat is artificial, mainly because of the use of fetal bovine serum in the process. In addition, they are put off by the use of new technologies to produce consumer food. Using an application of the cumulative prospect theory of Tversky and Kahneman, we identified risk-loving and risk-averse individuals, and exposed them to different information about cultured meat. It shows that consumers are characterised by loss aversion, because they are twice as impacted by negative information than by positive information.

Key words: Cultured meat, willingness to pay (WTP), food acceptability, food technology

neophobia scale (FTNS), risk aversion, cumulative prospect theory (CPT), perceived naturalness scale (PNS), Quebec (Canada).

iv

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ ... ii

ABSTRACT ... iii

TABLE DES MATIÈRES ... iv

LISTE DES TABLEAUX ... v

LISTE DES FIGURES ... vi

LISTE DES ABREVIATIONS ... vii

DÉDICACE ... viii

REMERCIEMENTS ... ix

INTRODUCTION ... 1

Chapitre 1 : État des lieux de l’acceptabilité de la viande in vitro ... 4

Chapitre 2 : Définition des termes, cadre théorique et hypothèses de recherche ... 6

2.1 Qu’est-ce que la viande in vitro ? ... 6

2.2 Qu’est-ce que la naturalité perçue ... 8

2.3 Comment comprendre la notion d’acceptabilité alimentaire ? ... 10

2.4 Attitude face au risque et limites de la théorie de l’utilité espérée ... 12

2.5 Approche psycho-expérimentale ... 18

2.6 Hypothèses de recherche ... 19

Chapitre 3 : Méthodologie de recherche ... 21

3.1 Population d’étude, échantillon et variables ... 21

3.2 Mesures, choix du plan expérimental, questionnaire et collecte ... 24

3.3 Analyses statistiques et tests ... 26

Chapitre 4 : Résultats ... 31

4.1 Présentation générale de la base et traitement des valeurs extrêmes ... 31

4.2 Néophobie technologique, naturalité du procédé et préférence d’achat ... 39

4.3 Tests d’hypothèses et analyses statistiques multivariées ... 45

Chapitre 5 : Discussion ... 58

5.1 De manière générale, la viande in vitro est faiblement acceptée au Québec ... 58

5.2 Plus spécifiquement, que faut-il retenir des tests d’hypothèses ? ... 59

5.3 Limites et suggestions ... 61

CONCLUSION ... 62

v

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Échelle de néophobie de la technologie alimentaire, FTNS ... 9

Tableau 2 : Informations positives et négatives sur la viande in vitro ... 11

Tableau 3 : Présentation des billets de loterie aux participants ... 14

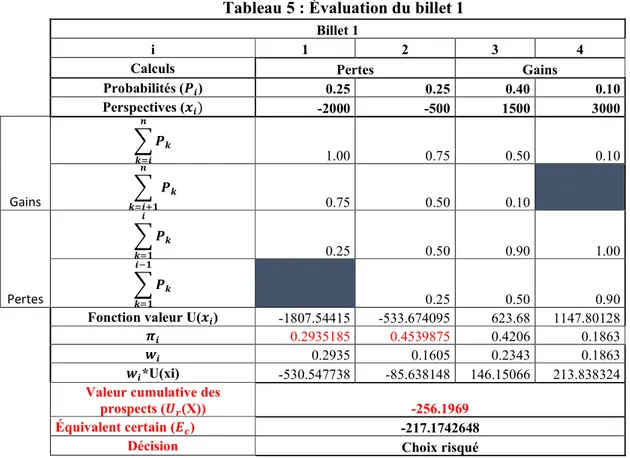

Tableau 5 : Évaluation du billet 1 ... 17

Tableau 6 : Évaluation du billet 2 ... 17

Tableau 4 : Hypothèses de recherche ... 20

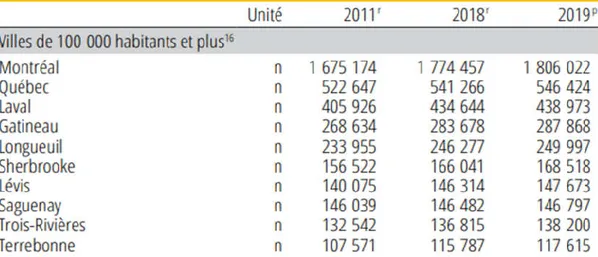

Tableau 7 : Perspective socio démographique du Québec entre 2011 et 2036* ... 21

Tableau 8 : Villes de 100 000 habitants et plus dans la province du Québec ... 22

Tableau 9 : Récapitulatif des variables de l’étude ... 23

Tableau 10 : Récapitulatif des tests statistiques ... 28

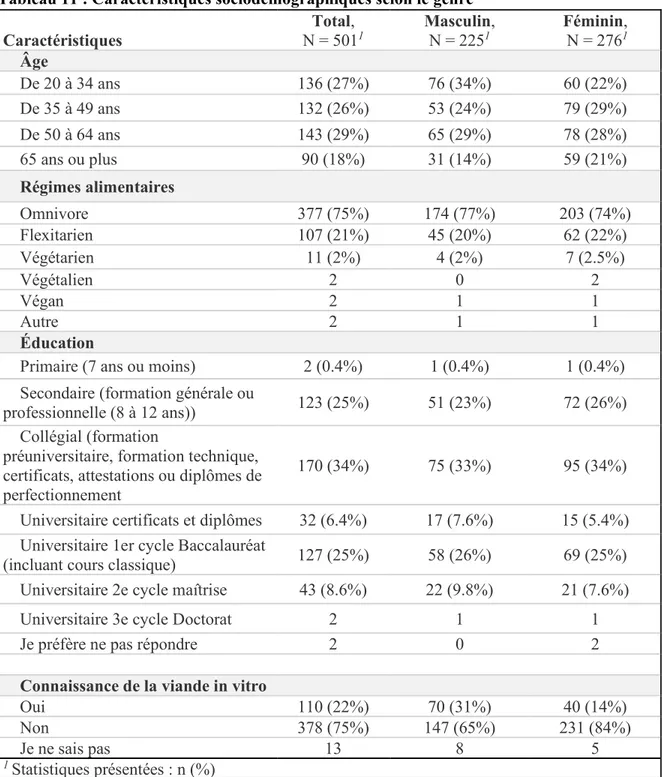

Tableau 11 : Caractéristiques socio-démographiques selon le genre ... 33

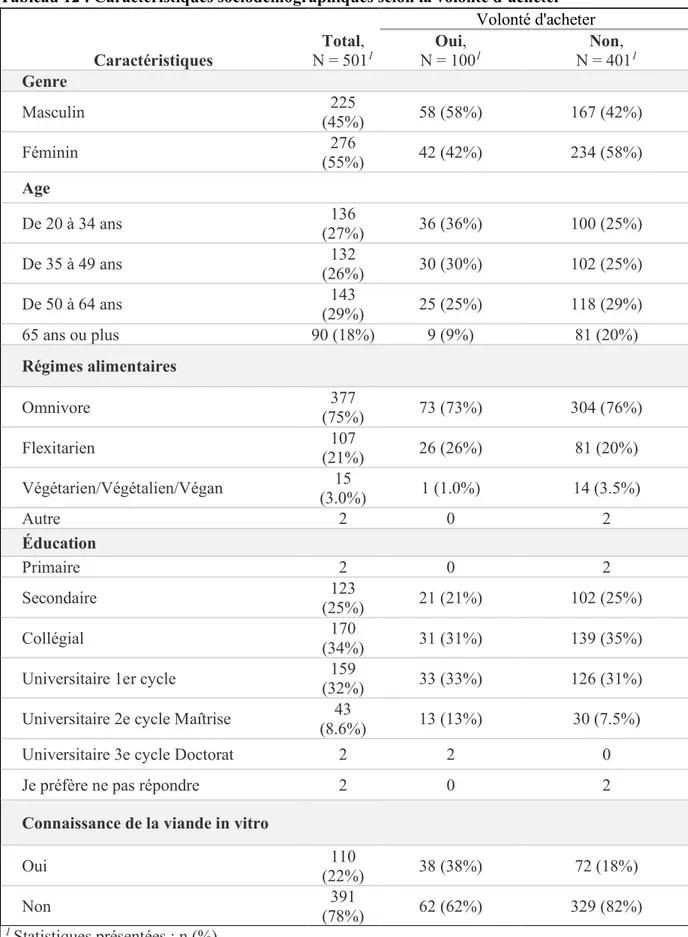

Tableau 12 : Caractéristiques socio-démographiques selon la volonté d’acheter ... 34

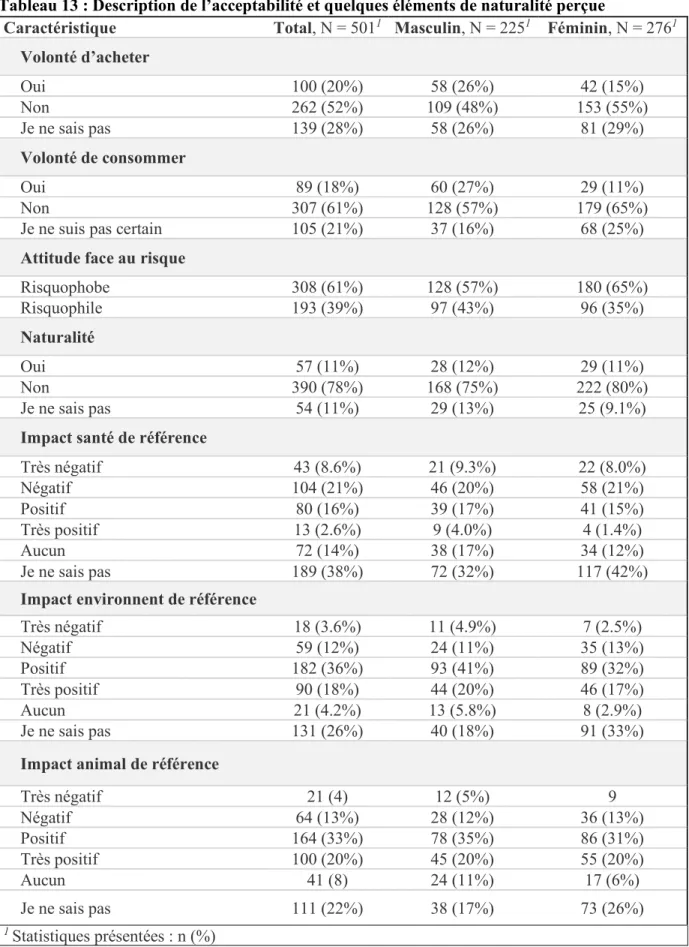

Tableau 13 : Description de l’acceptabilité et quelques éléments de naturalité perçue ... 35

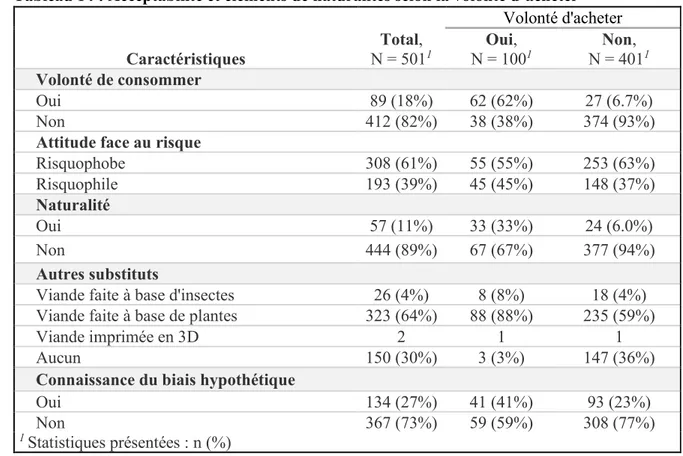

Tableau 14 : Acceptabilité et éléments de naturalités selon la volonté d’acheter ... 36

Tableau 15 : Autres caractéristiques de préférences du consommateur ... 37

Tableau 16 : Consistance interne des échelles construites ... 39

Tableau 17 : Autres caractéristiques ... 45

Tableau 18 : Relation entre les différentes dispositions à payer ... 46

Tableau 19 : Test de l’hypothèses ... 47

Tableau 20 : Test de l’hypothèses ... 47

Tableau 21 : Test de l’hypothèses ... 48

Tableau 22 : Test , différence de néophobie selon l’attitude au risque ... 49

Tableau 23 : Test de l’hypothèses ... 51

Tableau 24 : Test de l’hypothèses , modèle logit1 ... 54

Tableau 25 : Test de l’hypothèses , modèle logit2 ... 55

Tableau 26 : Test de l’hypothèses , modèle logit3 ... 56

vi

LISTE DES FIGURES

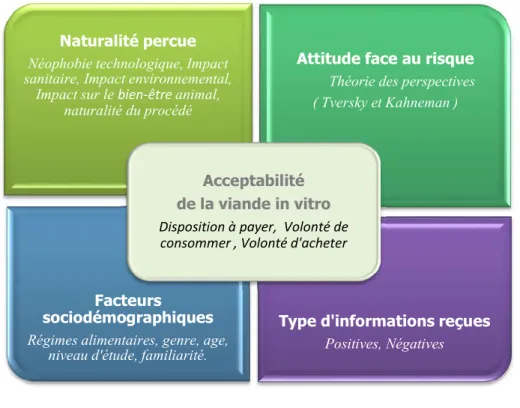

Figure 1 : Matrice d’acceptabilité de la viande in vitro ... 20

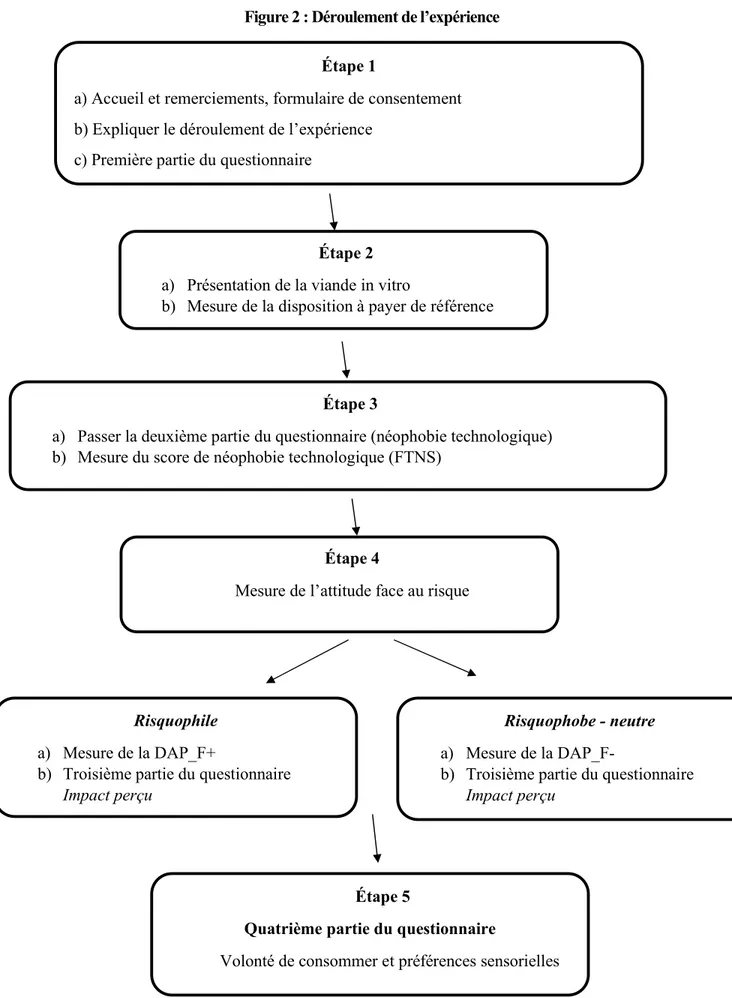

Figure 2 : Déroulement de l’expérience ... 25

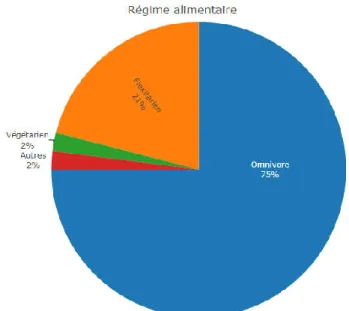

Figure 3 : Régime alimentaire ... 31

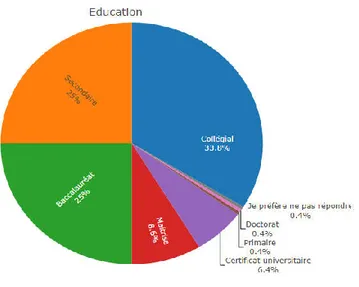

Figure 4 : Education ... 32

Figure 5 : volonté d’acheter et de consommer ... 32

Figure 6 : Zoom sur la volonté de consommer selon le type d’informations reçues ... 37

Figure 7 : Valeurs extrêmes concernant la disposition à payer ... 38

Figure 8 : Néophobie technologique ... 40

Figure 9 : Naturalité du procédé de fabrication ... 41

Figure 10 : Autres préférences d’achats ... 42

Figure 11 : Impact de la viande in vitro ... 43

Figure 12 : Impact selon les informations négatives ... 43

Figure 13 : Impact selon les informations positives... 44

Figure 14 : Test de l’hypothèses , corrélation entre DAP et Néophobie ... 48

Figure 15 : Test , représentation graphique Néophobie - Attitude risque ... 49

Figure 16 : Test , représentation graphique Naturalité du procédé - Attitude risque ... 50

Figure 17 : Test 2 , représentation graphique Naturalité projetée - Attitude risque ... 51

Figure 18 : Test , Naturalité du procédé – Volonté d’acheter/Consommer ... 52

Figure 19: Test , Naturalité projetée– Volonté d’acheter/Consommer ... 53

vii

LISTE DES ABREVIATIONS

CICR Centre International de Recherche sur le cancer

CO2 Dioxyde de Carbone

Cv Connaissance de la viande in vitro

DAP_F- Disposition à payer après avoir reçu des informations négatives

DAP_F+ Disposition à payer après avoir reçu des informations positives

DAP_REF Disposition à payer de référence

Deg Dégustation gratuite

FAO Food and Agricultural Organization

FTNS Food Technology Neophobia Scale

Néo Néophobie technologique

NP Naturalité du procédé de fabrication

OCDE Organisation de Coopération et de Développement économique

OMS Organisation mondiale de la santé

VA Volonté d’acheter

viii

DÉDICACE

Je dédie ce travail à mes parents,

TCHOUPOU MARCOUS & MANDAHA JACQUELINE,

pour leur amour inconditionnel.

ix

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier particulièrement ma directrice de recherche, Madame Laure Saulais et mon co-directeur de recherche, Monsieur Bernard Korai, sans qui ce projet n’aurait certainement pas vu le jour. Merci pour votre professionnalisme, vos conseils éclairés et vos précieuses orientations qui m’ont permis d’apprendre et de donner le meilleur de moi-même.

Merci au personnel du Département d’économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l’Université Laval qui m’a chaleureusement accueilli et accompagné durant toutes les étapes de ce travail. Un merci particulier au directeur du département, Monsieur Maurice Doyon pour les encouragements, et les différentes bourses de recherche et d’excellence dont j’ai eu la chance de bénéficier pour mener à bien ce projet.

Dans la même lignée, je remercie le centre NUTRISS (Nutrition, santé et société) de l’INAF (Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels) qui a grandement financé ce projet de recherche.

Enfin, je ne remercierais jamais assez ma famille et mes amis pour leur soutien moral et leur accompagnement tout le long de cette étape importante de ma vie !

1

INTRODUCTION

La viande est un aliment tiré de la chair des animaux qui occupe une place importante dans nos assiettes, malgré les inconvénients qui lui sont reprochés (Delacherie-Henry, Nief, & Vandovoorde, 2006). Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO, 2019), la production mondiale de viande a augmenté de 1 % pour s’établir à 327 millions de tonnes de 2017 à 2018. Cette augmentation s’est faite sous l’effet des hausses enregistrées dans les filières bovine, porcine, avicole, et de la très modeste avancée de la filière ovine. Les principaux producteurs mondiaux de viande sont le Brésil, la Chine, les États-Unis et l’Union européenne. Les projections de la FAO stipulent que la production mondiale de viande devrait continuer à s’accroitre, et atteindre une augmentation de 13 % en 2028 par rapport à 2018. Durant l’année 2017, la consommation mondiale de viande s’élevait à 323 millions de tonnes, soit une consommation de plus de 10 000 kilogrammes de viande par seconde. Selon les prévisions de la FAO, elle devrait augmenter de 1,2 % en 2028. A contrario, un regard sur la consommation de viande par habitant au Canada (particulièrement la viande de bœuf) permet de constater une baisse générale entre 1981 et 2018 passant respectivement de 39,86 kg à 25,40 kg. (Statistique Canada, 2019). Cependant, ces chiffres sur le Canada ne sont pas ventilés par région.

La consommation de viande a entrainé des débats houleux concernant son impact sanitaire et environnemental. En 2002, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a produit un rapport sur les régimes alimentaires, qui établit un lien entre la consommation de viande et l’augmentation du risque de certains types de cancers, dont le cancer colorectal (OMS, 2002). En 2015, le CICR (Centre International de Recherche sur le cancer) a confirmé ce rapport et recommandé une consommation modérée de viande pour réduire les risques de cancer (Gregory Härtl, 2015). Pire encore, les résistants antimicrobiens utilisés dans l’élevage conventionnel (à plus de 70% aux États-Unis) seront responsables de plus de morts que le cancer d’ici 2050 (O’Neill, 2014), et coûteront 2.9 milliards de dollars aux pays membres de l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques). Au-delà des risques sanitaires, la viande dite rouge émettrait de l’ammoniac et des gaz à effet de serre (CO2, Méthane) nocifs pour l’environnement. La production d’un kilogramme de bœuf génère 32,5 kg de CO2 pour un gaspillage de 7900 litres d’eau. (Alexandre Shields, 2019; Springmann et al., 2018). De plus, dans les prochaines décennies, les grandes entreprises mondiales de viande (comme Cargill ou Tyson Food) pourraient devenir les plus grands pollueurs climatiques du monde (GRAIN & Institute for Agriculture and Trade Policy, 2018).

2

Malgré ces préoccupations alarmantes, la FAO stipule que d’ici 2050, il faudra trouver le moyen d’augmenter l’offre alimentaire de 70% pour satisfaire à la demande des 9.7 milliards d’habitants qui peupleront la terre (Chriki & Hocquette, 2020). La viande conventionnelle pourrait être remplacée par la viande in vitro, qui aurait les mêmes apports énergétiques, mais cela reste discutable (Fraeye, Kratka, Vandenburgh, & Thorrez, 2020). Aussi, elles permettraient de préserver l’environnement et le bien-être animal du fait de la faible émission de méthane lors de sa production, de la faible consommation d’eau et de la non-nécessité d’abattre des animaux (M. Post, 2014). Selon le cabinet de conseil A.T. Kearney (2019), la part de la viande cultivée dans la consommation totale de viande en 2040 est estimée à 35 %. Le think tank RethinkX, quant à lui affirme que l'agriculture cellulaire remplacera 70 % du marché de la viande dès 2030, d’où l’intérêt grandissant des géants de l’alimentation mondiale. En effet, en 2020, plus de 45 startups dans le monde travaillent à la mise au point de viande, poisson ou fruits de mer cultivés en laboratoire pour l’alimentation humaine. 20 d’entre elles ont déjà levé des fonds à hauteur de 303 millions de dollars, dont 161 millions pour la startup américaine Memphis Meat (Laisney, 2020). Ces startups bénéficient du soutien de géants de la viande, tel que l'américain Tyson Food ou l'Européen Bell Food Group et des prototypes de dégustation existent déjà chez Aleph Farms et Shiok Meats. Elles devront néanmoins faire face aux concurrents qui s’intéressent plutôt aux alternatives végétales : pas moins de 61 milliards de dollars américains investis, dont 673 millions en 2018 (Chriki & Hocquette, 2020).

La première galette de viande de bœuf in vitro (150grammes), créée par le Dr Mark Post à L'Université de Maastricht, a été consommée lors d'une manifestation pour la presse à Londres en août 2013 (M. Post, 2014). Sa fabrication a coûté plus de 300 000 $ et a mis plus de 2 ans (KLOPP, 2013). Cependant, les études de l’entreprise Mosa Meat montrent qu’en 2021 il lui faudra dépenser 11 $ pour en produire en moins de temps (Dierickx, 2018). Notons que d’après la classification NOVA de l’OMS, la viande in vitro serait un aliment ultra transformé, mais rien n’est clair sur cette question pour le moment à notre connaissance. Lawrence et Baker (2019) ont montré qu’une consommation élevée (plus de 4 portions par jour) d’aliments ultras transformés augmente le risque de mortalité de 62%, toutes causes confondues, comparativement à une consommation plus faible (moins de 2 portions par jour). Pour ce qui est de l’impact environnemental, le débat demeure. Certes, la production de viande in vitro dégage moins de méthane, mais elle produit une plus grande quantité de CO2 qui est bien plus néfaste à long terme. Ainsi, l’impact sur le climat de la production de viande dépendra du niveau de production d’énergie durable pouvant être atteint, ainsi que de l’efficacité des processus de culture futurs (Lynch & Pierrehumbert, 2019).

3

Fort de cette mise en contexte, il ressort une ambiguïté notoire quant à l’acceptabilité potentielle de la viande in vitro. Le problème ici vient du fait que, face aux multiples avantages et inconvénients qui sont présentés, et en tenant compte des caractéristiques individuelles des consommateurs, il est difficile de prédire si ce produit sera accepté. À l’aide d’une approche psycho-expérimentale, ce projet de recherche vise à comprendre spécifiquement les déterminants psychologiques qui conditionnent d’une part, la façon dont les consommateurs sont amenés à transiger entre leurs différents critères de choix et d’autre part, les facteurs ou leviers susceptibles d’expliquer leur acceptabilitéde la viande in vitro. Du point de vue de la connaissance du consommateur, le projet vise à faire progresser la connaissance et la compréhension des dimensions et des déterminantsde l’acceptabilité de la viande in vitro, afin notamment d’estimer la potentielle valeur de marché d’une telle innovation. La viande in vitro n’étant pas encore présente sur le marché canadien, encore moins québécois, cette étude permettrait de se projeter dans un futur plus proche qu’on ne le pense et d’avoir un regard un peu plus éclairé, axé sur les besoins alimentaires réels du consommateur.

Aussi, les résultats obtenus pourraient permettre aux pouvoirs publics canadiens de mieux encadrer le marché des viandes alternatives en général, et celui de la viande in vitro en particulier avec un regard axé sur les besoins réels du consommateur. En effet, la viande in vitro n’étant pas encore présente sur le marché, rien n’a encore été décidé ne serait-ce qu’en ce qui concerne l’appellation à adopter. Doit-elle vraiment être appelée viande ? Sinon dans quelle catégorie d’aliment doit-elle être classée ? Comment encadrer les problèmes de sécurités alimentaires éventuels ? Comment faire face aux risques d’asymétrie d’information et aux autres imperfections potentielles du marché liées à cette innovation ? Cela soulève également des questions éthiques et religieuses dont il faudra forcément discuter si le produit doit être présent sur les marchés de consommation. Il serait difficile de fixer un cadre réglementaire régissant la production et la commercialisation de la viande in vitro sans savoir de quoi il s’agit exactement, et sans connaitre quelle est la perception du consommateur par rapport à cette innovation alimentaire. Ce travail pourrait être le début d’une série d’études allant dans ce sens. Enfin, d’un point de vue méthodologique, l’approche adoptée est assez originale, car elle allie l’économie expérimentale et les théories du comportement du consommateur en proposant des instruments de mesures dont la robustesse statistique est mise en évidence.

Ce travail est organisé en cinq grands chapitres. Les deux premiers renvoient au bilan de littérature et au cadre théorique découlant sur les hypothèses de recherche. Les deux suivants concernent la méthodologie et les principaux résultats obtenus. Le dernier sera axé sur une discussion des résultats, des suggestions ainsi que des limites de l’étude.

4

Chapitre 1 : État des lieux de l’acceptabilité de la viande in vitro

La mise en marché d’un produit novateur comme la viande in vitro est un challenge important, car il est très difficile de prévoir la manière dont le consommateur réagira. Il s’avère donc nécessaire d’identifier les facteurs qui influenceraient l’acceptation ou le refus d’un tel produit. Plusieurs auteurs se sont penchés sur la question en utilisant des approches différentes. Lusk, Van Loo, et Caputo (2019) ont interrogé 1800 consommateurs américains sur leur choix de consommations. Cinq alternatives leur ont été proposées : bœuf de ferme, viande à base de protéine de pois (comme Beyond Meat), viande à base de protéine animale (comme Impossible

Burger), viande in vitro (comme Memphis Meats), ou aucun de ces produits. Environ 72 % des

répondants ont opté pour la viande élevée dans des fermes conventionnelles, 16 % ont choisi la viande végétale à base de pois, 7 % celle à base de protéines animales et 5 % la viande cultivée en laboratoire. De plus, les répondants sont fortement opposés à la taxation du bœuf conventionnel et refusent que la mention « bœuf » soit sur l’emballage des viandes alternatives. C. J. Bryant, Anderson, Asher, Green, et Gasteratos (2019) ont d’ailleurs montré que l’appellation viande propre est plus acceptée par le consommateur que l’appellation viande in vitro. Une enquête récente réalisée en Italie a montré que les potentiels consommateurs de viande in vitro sont décrits comme étant jeunes consommateurs de viande, avec un niveau d’éducation élevé, non familiers à la viande in vitro, et voulant réduire leur niveau de consommation de viande (Mancini & Antonioli, 2019).

Dans le même ordre d’idées, Hoek (2009) a montré que les consommateurs végétariens accordent plus d’importance aux informations affichées sur la viande alternative par rapport aux non-végétariens, notamment le prix, l’impact environnemental, sanitaire et social. Un autre facteur important identifié par Hoek est le degré d’attractivité sensorielle de la viande alternative comparativement à la viande conventionnelle. Plus elle procure les mêmes sensations (saveur, apparence, odeur) plus la viande alternative est acceptée par les consommateurs. Siegrist, Sütterlin, et Hartmann (2018) ont également identifié la naturalité perçue de la viande in vitro comme un facteur important de l’acceptabilité des consommateurs germanophones en Suisse. Plus la viande alternative est perçue comme artificielle moins elle est acceptée par les consommateurs. L’étude montre également que le degré de néophobie technologique joue un grand rôle dans l’acceptabilité de la viande alternative. Les consommateurs réticents ont fortement peur d’essayer de nouvelles technologies alimentaires.

Q. Chen, Anders, et An (2013), ont obtenu des résultats similaires pour l’acceptabilité des

5

Dans une enquête récente menée aux États-Unis, en Chine et en Inde, C. Bryant, Szejda, Parekh, Desphande, et Tse (2019) ont interrogé les consommateurs sur leur volonté d’essayer la viande in vitro. Il en ressort que 64,6% des participants sont prêts à l'essayer, et 49,1% prêts à l'acheter régulièrement (et la manger) contre 48.5% pour la viande conventionnelle. Cependant, ces résultats sont susceptibles de varier selon les informations reçues et les cultures (Bekker, Fischer, Tobi, & van Trijp, 2017; Wim Verbeke, Sans, & Van Loo, 2015). Dans les villes de Beijing, Qingdao et Tai'an en Chine par exemple, Zhang, Li, et Bai (2020) montrent que plus de 70% des répondants sont prêts à goûter ou à acheter la viande in vitro, et les consommateurs sont prêts à payer en moyenne 2,2% de plus que pour la viande conventionnelle. En Allemagne, 57% sont disposés à l’essayer et 30% à l’acheter régulièrement (Weinrich, Strack, & Neugebauer, 2020). Mancini et Antonioli (2020) précisent que les informations positives fournies sur la viande in vitro affectent la perception des consommateurs italiens en matière de sécurité alimentaire et d’apports nutritifs. Ils constatent également une augmentation de leur disposition à payer, mais aucune variation au niveau de la volonté d’essayer. Enfin, allant dans le même sens, Wim Verbeke (2015) a essayé d’établir un profil de consommateurs prêts à adopter les insectes comme viande alternative par enquête en ligne. L’étude a identifié le genre, la familiarité, la néophobie alimentaire, les motivations environnementales, l’attitude liée à la consommation de viande (végétariens ou non), ainsi que les intentions de consommation future de la viande comme facteurs prédictifs significatifs.

Aussi, en étudiant l’attitude des consommateurs flamands envers des choix alimentaires plus durables, Vanhonacker, Van Loo, Gellynck, et Verbeke (2013) constatent que plusieurs consommateurs acceptent des alternatives bien connues comme les viandes organiques. Pour Grasso, Hung, Olthof, Verbeke, et Brouwer (2019) la viande in vitro était la moins préférée, choisie par seulement 6% des participants par rapport aux protéines végétales (58%), aux protéines unicellulaires (20%) et aux protéines à base d'insectes (9%). D’autres auteurs ont obtenu des résultats similaires, notamment Alessia Lombardi (2019), et Rudy C. Megido

(2016) . Au regard de ce qui précède, nous constatons que des facteurs tels que l’âge, le genre,

la naturalité, le niveau de scolarité, les informations reçues, le prix, les régimes alimentaires ou encore l’attitude face au risque sont importants pour l’acceptabilité de la viande in vitro. Seulement, pour Lusk, Roosen, et Bieberstein (2014), l'approche économique conventionnelle n'a qu'une capacité limitée à expliquer certaines prises de décision du consommateur.

6

Chapitre 2 : Définition des termes, cadre théorique et hypothèses

de recherche

Pour mieux comprendre le sujet traité, il est important d’avoir, autant que possible, une définition claire et consensuelle des différents concepts directement associés à l’étude. Nous venons de voir que l’acceptabilité de la viande in vitro dépend fortement de la naturalité perçue par le consommateur. Cependant, qu’est-ce qu’on entend par viande in vitro et en quoi est-elle différente des autres types de viandes ? À quoi renvoie précisément le concept de naturalité perçue et comment est-il mesuré ? Comment comprendre la notion d’acceptabilité alimentaire qui semble tout de même être multidimensionnelle ? Qu’est-ce qui justifie l’approche psycho-expérimentale utilisée dans ce travail ? Ces différentes questions seront abordées dans ce chapitre ainsi que les hypothèses de recherche.

2.1 Qu’est-ce que la viande in vitro ?

Selon Chriki et Hocquette (2020), la viande in vitro est un aliment obtenu à travers un processus dans lequel la structure complexe des muscles du bétail est créée à partir de quelques cellules prélevées chez celui-ci. Des tissus musculaires sont prélevés de l’animal vivant et sont mis en culture dans un milieu approprié qui fournira des nutriments, des hormones et des facteurs de croissance nécessaire à leur multiplication jusqu’à obtention de myotubes, puis de morceaux de chair. Il s’avère que le meilleur milieu de culture pour la prolifération de ces cellules contient du sérum fœtal bovin provenant d’un veau mort. Cela apparait comme un élément de découragement pour les consommateurs végétariens ou véganes. Pour Arshad et coll. (2017), la production de viande in vitro est le processus par lequel des tissus musculaires d'animaux sont cultivés en laboratoire, en utilisant des techniques d'ingénierie tissulaire, pour fabriquer de la viande et des produits carnés, ce qui annule la nécessité de tuer des animaux. Plusieurs appellations renvoient aussi à la viande in vitro, notamment viande de laboratoire, viande cultivée à partir de cellules, viande synthétique, viande propre (Ben-Arye & Levenberg, 2019; Sachs & Kettenmann, 2019) ou schmeat (C. Bryant & Barnett, 2018).

Remarquons tout de même que la viande in vitro est appelée viande un peu de manière abusive (Chriki & Hocquette, 2020). En termes de statut légal, elle se situe à la frontière entre la viande et la non-viande, et nécessite la mise en place d’un cadre de régulation particulier, ainsi qu’une nouvelle procédure d’inspection (M. J. Post et coll., 2020). Melzener, Verzijden, Buijs, Post, et Flack (2020) proposent une comparaison des processus d’inspection pour la production de viande traditionnelle et la production de viande in vitro et expliquent chacune

7

des étapes (inspection avant biopsie, biopsie, inspection après biopsie, inspection post-mortem). Ils soulèvent néanmoins plusieurs questions qui restent en suspens. Quelle doit être la qualité du donneur de cellule ? (Sexe, âge, état de santé, capacité de régénération de la cellule). Comment doit se faire la biopsie ? (Dans quelle partie du corps, par incision ou par piqûre, combien de prélèvement par donneur, à quelle fréquence). Combien de producteurs de viande in vitro maximum par région ? Que faire de l’animal qui ne respecte plus les caractéristiques de donneur ? De plus, selon Chriki et Hocquette (2020), les scientifiques de la viande font la différence entre "muscle" et "viande", cette dernière étant le résultat d'un processus biologique naturel de vieillissement musculaire, après l'abattage en raison de l'arrêt de l'apport d'oxygène aux cellules musculaires. Dans le même ordre d’idées, plusieurs études ont montré que l’appellation choisie a une influence sur l’acceptabilité. En effet, les consommateurs rejettent fortement les appellations viande in vitro, viande artificielle et viande cultivée en laboratoire (Asioli, Bazzani, & Nayga, 2018; Siegrist et al., 2018).

Comme l’ont indiqué Lusk et coll. (2019), il existe plusieurs autres viandes alternatives qui pourraient être confondues avec la viande in vitro, notamment la viande végétale (ou simili viande comme le Beyond Meat, et le Berger Whopper de Berger King), la viande faite à base de protéines animales (comme Impossible Burger), ou celle faite à base d’insectes qui sont produits dans le but de se rapprocher au maximum de la viande conventionnelle en termes de goût, texture et d’odeur. L’une des différences fondamentales entre la viande in vitro et les autres réside dans le procédé de fabrication et les ingrédients qui sont utilisés. Il faut noter que la viande in vitro n’est pas uniquement issue de cellules de bœuf, mais des recherches sont menées sur tout le bétail comestible, dépendamment des cultures. Il peut s’agir de la viande de bœuf, de poulet, de porc, de lapin, de canard, etc. Dans le cas de cette étude, il sera question en particulier de la viande de bœuf, compte tenu de l’importance des débats autour de sa consommation. La viande in vitro est donc retenue ici comme étant de la viande obtenue à partir de la culture de cellules de bœufs dans une enceinte appropriée à leurs multiplications.

D’après Siegrist et coll. (2018), les consommateurs ont un taux d’acceptation de la viande in vitro élevé lorsque celle-ci est présentée de manière non technique, c’est-à-dire sans donner trop de détails sur les techniques utilisées lors du procédé de fabrication. Lors de l’enquête, nous avons donc opté pour une description non technique de la viande in vitro afin que les réponses des participants soient plus proches de leurs aspirations réelles.

8

2.2 Qu’est-ce que la naturalité perçue

La perception est le processus par lequel un individu choisit, organise et interprète des éléments d’information externe pour construire une image cohérente du monde qui l’entoure (Kotler & Dubois, 2003). La perception de naturalité est un élément essentiel de l’acceptation des consommateurs. Seulement, la naturalité n’est pas conçue de la même manière partout et dépend des pays, des cultures et de l’histoire (Rozin, Fischler, & Shields-Argelès, 2012). À travers une revue synthétique de la question, Roman, Sánchez-Siles, et Siegrist (2017) ont proposé un score de naturalité en trois dimensions principales : origine des ingrédients et régimes alimentaires, procédé de fabrication, évaluation du produit final (sensorielle, santé, environnement, animal). Cependant, il ne peut pas être appliqué dans le cas de la viande in vitro, car beaucoup de renseignements nécessaires sont encore non disponibles. La naturalité est fréquemment associée à l’impact environnemental (Rozin et coll., 2012), à l’impact sanitaire, à la fraicheur, et à l’utilisation d’ingrédients locaux (Bäckström, Pirttilä-Backman, & Tuorila, 2004; Markovina et al., 2015; von Meyer-Höfer, Nitzko, & Spiller, 2015). Dos Passos, Maia, Levy, Martins, et Claro (2020) ont montré que les aliments ultra-transformés coûtent plus cher que les aliments naturels. Pour l’instant nous évaluerons seulement la perception du prix, qui est un élément important dans l’étude de l’attractivité d’un marché (Janiszewski & Lichtenstein, 1999). Il s’agit ici de la perception du consommateur vis-à-vis des informations reçues actuelles sur le prix de la viande in vitro.

Lorsqu’un aliment n’est pas perçu comme naturel par le consommateur, celui-ci a tendance à l’éviter. Il en est souvent de même pour de nouveaux aliments. Selon Dovey, Staples, Gibson, et Halford (2008), ainsi que Reilly (2018), la néophobie alimentaire est définie comme étant une réticence à manger des aliments nouveaux et inconnus. De nombreuses études ont montré qu’il s’agit également d’un déterminant important de choix alimentaire (Armelagos, 2014; Barrena & Sánchez, 2013; Jaeger, Roigard, Hunter, & Worch, 2021; Lafraire, Rioux, Giboreau, & Picard, 2016). Plusieurs ont proposé une variété d’instruments permettant de mesurer la néophobie technologique en particulier. Damsbo-Svendsen, Frøst, et Olsen (2017) ont proposé une revue synthétique des différents instruments mis sur pieds jusqu’en 2017 pour mesurer la néophobie alimentaire. Le FTNS (Food Technology Neophobia Scale) de Cox et Evans (2008b) semble bien adapté à la présente étude, car il est construit spécifiquement pour capter l’attitude des consommateurs face aux nouvelles technologies (voir tableau 1 ).

9

Tableau 1 : Échelle de néophobie de la technologie alimentaire, FTNS

Totalement en désaccord Ni en accord ni en désaccord Totalement en accord 1 2 3 4 5 6 7 Les nouvelles technologie s alimentaires sont inutiles

1 Il y a beaucoup d'aliments savoureux autour de nous donc on

n'a pas besoin d'utiliser la technologie alimentaire pour produire plus.

2 Les avantages des nouvelles technologies sont souvent

grossièrement surévalués.

3 Les nouvelles technologies alimentaires diminuent la qualité

naturelle des aliments.

4 Il n'y a pas de sens d'essayer des produits alimentaires de haute technologie parce que ceux que je mange sont déjà assez bons.

5 De nouveaux aliments ne sont pas plus sains que les aliments traditionnels.

6 Les nouvelles technologies alimentaires sont quelque chose dont je suis incertain.

Perception du risque des nouvelles technologie s

7 La société ne devrait pas dépendre fortement des technologies

pour résoudre ses problèmes alimentaires

8 Les nouvelles technologies alimentaires peuvent avoir des effets environnementaux négatifs de long terme.

9 Il peut être risqué de passer aux nouvelles technologies trop

vite.

10 Les nouvelles technologies alimentaires sont peu susceptibles

d'avoir des effets négatifs sur la santé à long terme. (N)

Choix santé

11 De nouveaux produits obtenus grâce à de nouvelles

technologies alimentaires peuvent aider les gens à avoir une alimentation équilibrée

12 Les nouvelles technologies alimentaires donnent aux gens plus de contrôle sur leur choix alimentaire. (N)

Information s/ médias

13 Les médias fournissent généralement une vision équilibrée et impartiale des nouvelles technologies alimentaires. (N)

Source: Cox, D., & Evans, G. (2008a). Traduit en français par l’auteur.

(N) indique les questions négatives. NB : Elles viennent en réduction de l’indice

La robustesse de l’instrument a été validée par les auteurs et par d’autres études subséquentes (Caracciolo, Coppola, & Verneau, 2011; Matin et al., 2012; McKenzie, Metcalf, & Saliba, 2021; Schnettler et al., 2017; Vidigal et al., 2015). Bien qu’elles soient très importantes pour l’étude de l’acceptabilité alimentaire des consommateurs (Fraeye et coll., 2020), les caractéristiques sensorielles de la viande in vitro sont exclues du modèle, car le produit n’est pas encore disponible. Au regard de ce qui précède, nous retiendrons aussi les variables suivantes parmi les déterminants de l’acceptabilité de la viande in vitro: naturalité du procédé (Wilks, Hornsey, & Bloom, 2020) et la néophobie technologique.

10

2.3 Comment comprendre la notion d’acceptabilité alimentaire ?

Le processus à travers lequel un consommateur accepte ou refuse un aliment est considéré comme étant de nature multidimensionnelle. Pour Mosca, Van de Velde, Bult, van Boekel, et Stieger (2015) , l'acceptation ou le rejet d’un aliment dépend entièrement du fait qu’il corresponde aux attentes du consommateur ou non. Les principaux éléments qui déterminent l’acceptabilité d’un aliment sont : les caractéristiques du consommateur (connaissances, rapport à l’innovation, attentes, croyances et perception, attitude), les caractéristiques sensorielles de l’aliment (aromes, apparences, goût et texture) et le fait que l’aliment soit bon (Maina, 2018). Dans la littérature, plusieurs éléments comme la disposition à payer, la disposition à accepter ou la disposition à consommer sont souvent utilisés pour quantifier le niveau d’acceptabilité d’un aliment (Breidert, Hahsler, & Reutterer, 2006).

Selon Cartwright (2018), la disposition à payer est la quantité d’argent qu’un individu est prêt à débourser pour acquérir une unité supplémentaire d’un bien, tandis que la disposition à consommer est la quantité qu’il peut accepter pour perdre une unité supplémentaire du bien. Ces valeurs peuvent être différentes du fait de l’aversion à la perte ou des effets de dotation (Hanemann, 1991; Qin, 2019; Richard Thaler, Kahneman, & Knetsch, 1991; Wang, Gu, Liu, Fan, & Guo, 2020). L'aversion à la perte est un biais comportemental observé selon lequel les agents sont plus sensibles aux pertes qu'aux gains d’un même montant (Köbberling & Wakker, 2005). L’effet de dotation quant à lui se traduit par le fait qu’une personne accorde plus de valeur à un bien qu’elle possède par rapport à un même bien dont elle n’est pas propriétaire (Morewedge & Giblin, 2015; Richard Thaler, 1980). La compréhension du comportement du consommateur possède encore des zones d’ombres qui doivent être éclaircies par des recherches supplémentaires (Breidert et al., 2006; Isoni, Loomes, & Sugden, 2011; Plott & Zeiler, 2011). Le consommateur a longtemps été considéré comme un agent rationnel effectuant des choix qui maximisent son utilité. Cependant, ses choix sont très souvent entachés de biais et influencés par des heuristiques.

En théorie, le processus d’achat s’effectue en cinq principales étapes que sont la reconnaissance du problème, la recherche d’informations, l’évaluation des alternatives, la décision d’achat et le comportement post-achat (Kotler & Dubois, 2003). Un consommateur serait par exemple intéressé par l’achat de la viande in vitro pour éviter les différents risques associés à la consommation de viande conventionnelle ou par simple curiosité puisqu’il s’agit d’un produit nouveau. Pour ce faire, il devra se renseigner et sera confronté à une panoplie d’informations positives et/ou négatives concernant ce produit.

11

Dans le cadre du présent travail, il serait intéressant de voir comment les consommateurs réagissent face aux informations actuellement disponibles sur la viande in vitro (tableau 2).

Tableau 2 : Informations positives et négatives sur la viande in vitro

IN FO RMA TION S N É G A TI VES (GR OUPE RISQU OP HO B E )

-La production de viande in vitro n’assure pas le bien-être animal : le sérum fœtal est

un élément essentiel permettant aux cellules musculaires de se développer jusqu’à obtenir la viande in vitro. Or ce sérum est prélevé chez des veaux morts.

-La viande in vitro est nocive pour la santé : c’est un produit ultra transformé dont la

consommation expose à des risques de cancer, d’obésité et d’hypertension. De plus, il n’est pas sûr que la viande in vitro ait les mêmes valeurs nutritives que la viande traditionnelle. Le contrôle des bactéries n’est pas assuré, elle contient plus d’hormones anabolisantes et plus d’additifs chimiques que la viande conventionnelle.

-La viande in vitro a un coût de production encore trop élevé. Les prix sur le marché seront donc très hauts : le coût de production actuel est encore beaucoup trop élevé,

près de 300 000 $ pour produire 150 grammes de viande in vitro, et rien ne garantit que cela va changer d’ici peu.

-La production de viande in vitro nuit à l’environnement : elle entraine une

augmentation des émissions de carbone, un risque d’infection de l’eau utilisée dans le procédé, des sols moins fertilisés à cause de l’absence d’élevage animal.

IN FO R M A TION S PO S IT IV ES (GROU PE RISQ UOPH ILE)

-La production de viande in vitro assure le bien-être animal : contrairement à la

production de viande de bœuf conventionnelle, pour produire la viande in vitro, pas besoin d’abattre les animaux. Il n’est plus nécessaire de les maltraiter ni de les sélectionner pour leur croissance rapide.

-La viande in vitro assure une santé meilleure : contrairement à la viande de bœuf

conventionnelle, la viande in vitro est faible en gras saturés, sans hormones et sans antibiotiques. Il n’y a pas de risque d’intoxication alimentaire due aux bactéries comme la salmonelle, ou l’Escherichia coli.

-D’ici quelques années, le prix de la viande in vitro sera compétitif : avec les avancées

technologiques et la baisse des coûts de production, la viande in vitro finira par être moins

chère que la viande de bœuf conventionnelle d’ici 2021.

-La production de viande in vitro ne nuit pas à l’environnement : grâce à la viande in

vitro, il y’a moins de gaz à effet de serre produits par les animaux, moins de gaspillage d’eau et moins de sols utilisés pour l’élevage.

12

Plus ils recevront des informations, plus ils seront en mesure d’effectuer des comparaisons avec des alternatives existantes (viandes végétales, à base de protéines animales, imprimées en 3D), en fonction des caractéristiques qui ont plus d’importance pour eux (par exemple environnement, santé, bien-être animal) et en fonction de leurs dispositions cognitives.

Selon le contexte d’achat (accessibilité du produit, influence de l’entourage, degré d’implication), les capacités individuelles de traitement des informations, et des risques perçus, la décision d’achat sera prise. Nous essayerons de voir dans quelle mesure les risques physiques perçus, principalement l’impact potentiel sur la santé, l’environnement et le bien-être animal, pourraient influencer la décision d’achat de la viande in vitro. La culture et l’entourage peuvent grandement influencer les comportements d’achat, mais il s’agit de deux variables complexes qui pourraient faire l’objet d’une autre étude. Un proxy concernant la question sur l’entourage peu néanmoins être utilisé, en observant le degré d’accord du répondant avec l’affirmation suivante : si mon entourage trouve que c’est bien, alors j’achète. Par contre, le niveau d’éducation et la zone d’habitation peuvent permettre d’avoir une idée sur la classe sociale de chaque répondant. Enfin, l’âge représente une caractéristique personnelle qui pourrait être importante dans l’acceptabilité de la viande in vitro. Les personnes âgées (plus de 60 ans) utilisent beaucoup d’heuristiques pour faire leur choix, compte tenu de l’expérience accumulée au fil des années (rachètent les mêmes marques, changent difficilement de routine) contrairement aux jeunes qui ont un comportement beaucoup plus impulsif (Guiot, 2006). Seulement, ces heuristiques conduisent les plus âgés à prendre plus de décisions sous optimales comparativement aux individus plus jeunes (Besedeš, Deck, Sarangi, & Shor, 2012). Les comportements post achat de la viande in vitro pourraient faire l’objet d’une étude ultérieure. Au regard de ce qui précède, nous mesurerons l’acceptabilité alimentaire grâce à la disposition à payer (DAP), la volonté d’acheter (VA), et la volonté de consommer (VC).

2.4 Attitude face au risque et limites de la théorie de l’utilité espérée

Le risque est défini comme la possibilité de survenance d'un événement ayant des conséquences négatives. Il se réfère par nature à un danger ou un inconvénient auquel une personne ou un groupe est exposé. En économie, un risque exprime une probabilité statistique de survenance d'un événement non désiré. Le risque lui-même n'a pas de nature, mais renvoie à l'événement auquel il se rattache. Dans la théorie de l’utilité (Pratt, 1978), l’aversion absolue pour le risque se mesure par le rapport – "( )

13

U et U"(x) la dérivée seconde. Le coefficient d’aversion relative est exprimé par –x "( )

’( ) . Les

principales fonctions d’utilité traduisent soit l’aversion pour le risque (fonction concave), soit l’attrait pour le risque (fonction convexe), soit encore l’indifférence au risque avec une fonction linéaire (Nivoix, 2008). La théorie de l’utilité espérée a subi des critiques donnant naissance à l’économie comportementale. Une autre critique forte a été formulée par Herbert Simon. Elle affirme que, du fait de l’existence du risque et de l’incertitude dans la vie réelle, les hypothèses de la théorie de l’utilité sont incompatibles avec les limitations cognitives qui pèsent sur les individus, individus qui exhibent tout au plus une rationalité limitée (Cozic, 2005; Simon, 1972). L’utilité espérée doit ainsi être remplacée par la satisfaction.

La théorie des perspectives de Tversky et Kahneman (1979) est la première à incorporer explicitement les comportements irrationnels d'une manière empiriquement réaliste. À la suite de plusieurs expériences ayant exposé les participants à différentes situations de choix, ils se sont rendu compte que les individus perçoivent les résultats en termes de perte ou de gain, plutôt qu’en termes de richesse ou de bien-être. Les gains et les pertes sont définis par rapport à un point de référence. Les individus sont averses au risque pour les gains et risquophiles pour les pertes. Le décideur a une fonction d'utilité strictement concave dans le domaine des gains et convexe dans le domaine des pertes avec une forme plus raide. Cela sous-entend que les individus sont beaucoup plus impactés par la perte que par le gain. Néanmoins, pour les petites probabilités dans le domaine des gains, le décideur aime le risque, tandis que pour les probabilités plus élevées, le décideur est averse au risque. Dans le domaine des pertes, le décideur est averse au risque pour les faibles probabilités et aime le risque pour les probabilités plus élevées (Cartwright, 2018). En 1992, la théorie des perspectives cumulatives a été publiée et propose un modèle paramétré de la théorie des perspectives qui pourrait plus facilement être appliqué (Tversky & Kahneman, 1992). Elle incorpore la notion d’utilité dépendant du rang (Munier, Abdellaoui, & Jessua, 1996; Quiggin, 1991). C’est cette théorie qui est utilisée dans le présent travail pour évaluer l’attitude des consommateurs vis-à-vis du risque. Conformément à Cartwright (2018), si est la richesse finale associée à un billet de loterie X, et r le point de référence de la richesse, alors ≥ r représente un gain, et <r représente une perte. Les résultats sont donc jugés par rapport à la fonction d’utilité (ou fonction valeur) suivante :

u( )=

(

− )

≥ r− ( −

)

< r(1)

avec α, β et λ les paramètres estimés par Tversky et Kahneman ( r=0, α=β=0.88, λ=2.25).14

Pour tenir compte du risque, des probabilités pondérées ( ) sont associées à la fonction valeur en tenant compte de la situation de gain ou de perte. De ce fait, lorsqu’on classe les résultats du pire au meilleur , il faut aussi distinguer dans le classement ceux qui représentent des pertes ( à ), et ceux qui représentent les gains ( à ). Une fonctionnelle de préférence associe à toute loterie X un nombre réel noté ( ), tel que :

( )= ∑

u( )

(2)

X = ( , ; … , ) donnant la conséquence avec une probabilité ; ≤ …≤ ; 0≤ ≤1; i = 1…n ; j={ , }, g pour gain, l pour perte (lose).Les gains sont donnés par : ,

=

(

+ … +

) −

(

+ … +

).

Les pertes sont données par : ,=

(

+ … +

) −

(

+ … +

).

Les probabilités pondérées sont données par les fonctions suivantes :( ) =

( ( ) )

et

( ) =

( ( ) )

( γ=0.61 et δ=0.69).

(3)

Pour la présente étude, nous allons proposer 2 billets de loterie aux participants. Chacun correspond à une situation risquée ou non (tableau 3).Tableau 3 : Présentation des billets de loterie aux participants

Billet 1 Pertes Gains Probabilités (Pi) 0.25 0.25 0.40 0.10 Perspectives -2000 -500 1500 3000 Billet 2 Pertes Gains Probabilités (Pi) 0.35 0.30 0.10 0.25 Perspectives -900 -100 550 3000 Source : l’auteur.

Soit un billet de loterie (E , 1) avec E un nombre réel. Si une solution existe à l’équation (E ) = ( ), alors E est appelé équivalent certain du billet de loterie X (Dhami, 2016). En d’autres termes, l’équivalent certain est le montant sûr qu’un individu risquophobe préfère accepter de recevoir plutôt que jouer à une loterie, bien qu’il soit inférieur à la valeur espérée du billet. La théorie des perspectives cumulatives peut être utilisée (approche non robuste) pour classer un individu selon son attitude face au risque en comparant l’équivalent certain d’un billet de loterie au cumul des perspectives pondérées, U (X) (Dhami, 2016). Contrairement à la théorie de l’utilité, ici l’attitude face au risque ne dépend pas uniquement de la forme de la fonction d’utilité, mais aussi de la forme de la fonction probabilité qui sert de pondération.

15

En effet, un individu est dit risquophobe si < ( ), risquophile si > ( ). Il est dit neutre si = ( ).

Nous ferons l’hypothèse forte que les individus risquophiles auront tendance à choisir le billet qui caractérise une situation de risquophilie. Tandis que les individus risquophobes (ou neutres) auront tendance à choisir le billet qui caractérise une situation de risquophobie (ou ne choisiront aucune situation). Ainsi, la règle de décision utilisée pour caractériser chaque billet de loterie est formulée comme suit :

- Si > ( ), alors le billet caractérise une situation de risquophilie ; - Si ≤ ( ), alors le billet caractérise une situation de risquophobie.

En généralisant les résultats de Al-Nowaihi, Bradley, et Dhami (2008), Wójcik (2016) a démontré que l’équivalent certain (E ) dans la théorie, des perspectives cumulatives est invariant. Ainsi, suivant les équations (1) et (2), s’il existe un équivalent certain associé à chaque billet de loterie, alors on a :

= [ ( )] =

+

[ ( )] 1( )

≥

− [−

( )]

1( )

<

(4)

Preuve :D’après la définition de Dhami (2016) présentée plus haut, si un équivalent certain existe pour le billet de loterie X, alors :

(

) =

( ) =

( )

, c’est-à-dire=

[

( )]

avec( )= ∑

u( )=

∑

(

− )

≥

∑

− ( −

)

<

Donc Résoudre l’équation

=

[

( )]

revient à chercher l’ensemble des tel que ( )= ∑ ( − ) ≥∑ − ( − ) <

Or d’après Wójcik (2016), l’équivalent certain est invariant dans la théorie des perspectives cumulatives. Cela signifie que pour

i=1, 2, …, n,

= .

Le problème revient donc à chercher l’ensemble des x tels que :

( )=

∑

( − ) ≥

16 c’est-à-dire chercher l’ensemble des x

tels que :

( )=

( − ) ∗ ∑

≥

− ( − )

∗ ∑

<

Sachant que pour

i=1, 2, …, n, et j={

, } , ∑

= 1 (

somme des probabilités), le problème revient à chercher l’ensemble des x tels que :( )= ( − ) ≥ − ( − ) <

C’est-à-dire l’ensemble des x tels que : ( ) = ( − ) ( ) ≥ ( ) = − ( − ) ( ) < C’est- à -dire: + [ ( )]1= ( ) ≥

− (−

( ).)

1 = ( ) < D’où = [ ( )]= + [ ( )] 1 ( ) ≥ −(−

( ).)

1 ( ) <Ensuite, en fonction du billet choisi le répondant sera classé comme risquophile ou risquophobe. D’après le code Québec réalisé en 2016 par la firme de sondage Léger marketing, les consommateurs québécois sont plutôt risquophobes et n’aiment pas prendre position si cela est possible (Léger, Nantel, & Duhamel, 2016). C’est d’ailleurs ce qui a motivé le choix de mettre les répondants risquophobes et neutres dans un même groupe et les individus risquophiles dans un autre groupe. En appliquant les relations 1, 2, 3, 4 et la règle de décision, on peut caractériser chacun les billets (voir les tableaux 5 et 6).

17

Tableau 5 : Évaluation du billet 1

Billet 1

i 1 2 3 4

Calculs Pertes Gains

Probabilités ( ) 0.25 0.25 0.40 0.10 Perspectives ( ) -2000 -500 1500 3000 Gains 1.00 0.75 0.50 0.10 0.75 0.50 0.10 Pertes 0.25 0.50 0.90 1.00 0.25 0.50 0.90 Fonction valeur U( ) -1807.54415 -533.674095 623.68 1147.80128 0.2935185 0.4539875 0.4206 0.1863 0.2935 0.1605 0.2343 0.1863 *U(xi) -530.547738 -85.638148 146.15066 213.838324 Valeur cumulative des

prospects ( (X)) -256.1969

Équivalent certain ( ) -217.1742648

Décision Choix risqué

Source : l’auteur.

Tableau 6 : Évaluation du billet 2

Billet 2

i 1 2 3 4

Calculs Pertes Gains

Probabilités ( ) 0.35 0.30 0.10 0.25 Perspectives ( ) -900 -100 550 3000 Gains 1.00 0.65 0.35 0.25 0.65 0.35 0.25 Pertes 0.35 0.65 0.75 1.00 0.35 0.65 0.75 Fonction valeur U( ) -895.191452 -129.473986 257.94 1147.80128 0.3600763 0.5519475 0.3446 0.2907 0.3601 0.1919 0.0538 0.2907 *U(xi) -322.337183 -24.8423311 13.8854511 333.715112 Valeur cumulative des

prospects ( (X)) 0.4210

Équivalent certain ( ) 0.374200417

Décision Choix non risqué

18

2.5 Approche psycho-expérimentale

Selon Nicolas Eber (2012), l’économie expérimentale se définit comme l’utilisation de l’expérimentation comme méthode d’investigation en économie. L’objectif est de décrire comment une situation reflétant la théorie économique est recréée en laboratoire et contrôlée par l’expérimentateur. Le contrôle permet en effet de minimiser les aléas et de garantir des conditions de reproductibilité de l’expérience à travers un protocole bien établi. Un protocole expérimental est un ensemble de procédures incluant des instructions, une catégorie de sujets, des incitations pour ces sujets et des règles. Les expériences peuvent se faire aussi bien en laboratoire que sur le terrain. Dans les expériences de laboratoire, les résultats sont obtenus rapidement. En raison du contexte de l'enquête, un inconvénient majeur est que les sujets sont conscients de la situation expérimentale (Breidert et coll., 2006). Cela pourrait conduire à des sujets qui rationalisent leurs comportements d'achat lors de l’expérience, par rapport à leur comportement d'achat normal, conduisant à une faible validité externe (Hanna & Dodge, 2017). Une autre source de biais pourrait être la configuration artificielle dans laquelle les sujets ne prennent pas réellement possession des biens achetés, ou n’utilisent pas leur propre argent (Nagle & Holden, 2002) .

D’après Saulais, Muller, et Lesgards (2017), l’approche expérimentale est un puissant outil d’aide à la décision qui peut être appliquée aussi bien dans le secteur agroalimentaire que dans le secteur de l’automobile ou de l’électricité par exemple. Elle est très souvent utilisée lorsque le produit est nouveau et n’est pas encore disponible sur le marché. Elle permet donc de générer des données encore inexistantes, et de réduire les coûts liés aux études de marché. Ici, la disposition à payer (ou la valeur client) est le montant maximum qu’un individu est prêt à payer pour un bien ou service. D’après ces auteurs, l’estimation de la disposition à payer permet d’étudier des marchés futurs en révélant la valeur client pour de nouveaux produits ou de nouvelles caractéristiques de produits. L’idée est que le développement de nouveaux produits s’arrime aux aspirations anticipées des consommateurs.

Le présent travail s’inscrit dans un contexte particulier caractérisé par l’apparition de la Covid-19. Cela limite la possibilité de faire une expérience en laboratoire, encore moins sur le terrain. L’option la plus plausible s’avère être une approche en ligne. Pour Reips (2000) cité par Chan, Schilizzi, Iftekhar, et Rosa (2019), les expériences en ligne permettent d’avoir des échantillons plus diversifiés, facilitent l’accès aux groupes de la population rares ou spécifiques, augmentent la vitesse d’exécution de l’expérience, réduisent l’influence de la présence de l’expérimentateur, ce qui augmente la validité externe de la méthode.

19

Reips montre cependant que l’expérimentation en ligne induit la possibilité de soumissions multiples, le faible contrôle de l’identité réelle des participants et augmente la probabilité de non-réponse. Il existe une grande variété de progiciels en ligne tels que Sophie (Hendriks, 2012), Otree (D. L. Chen, Schonger, & Wickens, 2016), LabSEE (Chan et al., 2019) ou encore classEx (Giamattei & Lambsdorff, 2019) qui proposent des interfaces utilisateurs pour l’expérimentation, mais nécessitent des bases en programmation. Dans le cadre du présent travail, nous avons choisi d’effectuer une enquête en ligne basée sur un protocole expérimental, pour essayer de capter les différents facteurs qui entrent en jeux dans l’acceptabilité de la viande in vitro, en tenant compte des principaux mécanismes cognitifs qui s’opèrent chez le consommateur lors du choix d’un aliment. C’est la raison pour laquelle nous parlons d’approche psycho-expérimentale en ligne. Nous pouvons à présent formuler les hypothèses de recherche.

2.6 Hypothèses de recherche

Conformément aux résultats de Hoek (2009) et de Siegrist et coll. (2018) on peut émettre comme hypothèse de recherche que l’acceptabilité de la viande in vitro dépend du type d’informations reçues, de la naturalité perçue par les consommateurs, de leur attitude face au risque, et enfin des facteurs sociodémographiques (figure 1). En effet, d’après la revue de littérature, plus la viande in vitro est perçue comme naturelle, plus les consommateurs lui accordent de l’importance. De plus, nous supposons que la disposition à payer des individus risquophobes est réduite après qu’ils aient reçu des informations négatives sur la production et la consommation de viande in vitro. Par contre, nous supposons que la disposition à payer des individus risquophiles n’est pas significativement modifiée après qu’ils aient reçu des informations positives. Aussi, nous supposons que les consommateurs risquophobes ont une faible disposition à payer par rapport aux risquophiles, et ces derniers n’ont pas peur d’essayer de nouvelles technologies. Enfin, nous supposons que la volonté d’acheter et de consommer peuvent-être prédites par le niveau perçu de naturalité, le niveau de néophobie technologique, l’attrait pour une dégustation gratuite et la connaissance de la viande in vitro. Le tableau 4 ci-dessous récapitule les différentes hypothèses de recherche qui seront testées.

20

Figure 1 : Matrice d’acceptabilité de la viande in vitro

Tableau 4 : Hypothèses de recherche

Hypothèses principales Sous - hypothèses ( ) : L’acceptabilité est

différente selon la typologie des consommateurs

( ) : La disposition à payer des individus risquophobes est réduite après

qu’ils aient reçu des informations négatives.

( ) : La disposition à payer des individus risquophiles n’est pas

significativement modifiée après qu’ils aient reçu des informations positives.

( ): Les risquophobes ont une disposition à payer plus faible que celle

des risquophiles avant information.

( ) : Les individus avec une forte néophobie ont une faible disposition à

payer.

( ) : La volonté d’acheter et de consommer peuvent-être prédites par le

niveau perçu de naturalité, le niveau de néophobie technologique, l’attrait pour une dégustation gratuite et la connaissance de la viande in vitro.

( ) : La néophobie, l’aversion au risque et le

niveau perçu de naturalité sont liés.

( ) : Les consommateurs risquophiles ont un faible niveau de néophobie

technologique par rapport aux risquophobes.

( ) : Les consommateurs risquophobes ont un faible niveau perçu de

naturalité par rapport aux risquophiles. Source : l’auteur.

Naturalité percue

Néophobie technologique, Impact sanitaire, Impact environnemental,

Impact sur le bien-être animal, naturalité du procédé

Attitude face au risque

Théorie des perspectives ( Tversky et Kahneman )

Facteurs sociodémographiques

Régimes alimentaires, genre, age, niveau d'étude, familiarité.

Type d'informations reçues

Positives, Négatives

Acceptabilité de la viande in vitro Disposition à payer, Volonté de consommer , Volonté d'acheter

21

Chapitre 3 : Méthodologie de recherche

3.1 Population d’étude, échantillon et variables

D’après les chiffres sur la consommation et la distribution alimentaire au Québec issus du Ministère de l’Agriculture (2017), la perspective socio démographique du Québec entre 2011 et 2036 se présente comme on peut le voir dans le tableau 7.

Tableau 7 : Perspective socio démographique du Québec entre 2011 et 2036*

Source : ministère de l’Agriculture du Québec, consommation et distribution alimentaires en chiffre. 2017.

Les chiffres les plus récents montrent que la population québécoise est composée d’autant d’hommes que de femmes. De plus, environ 61% de la population est âgée entre 20 et 64 ans, ce qui en fait la tranche d’âge ayant la plus forte pondération dans la population totale. D’ici 2036, les plus de 65 ans vont représenter 26% de la population totale du Québec. Selon l’Institut de la Statistique du Québec (2020), ces prévisions sont sensiblement les mêmes selon les données disponibles en 2020. Tenant compte de ces informations, nous avons recouru aux services de la firme de sondage Léger marketing pour effectuer une enquête en ligne auprès des consommateurs québécois du 6 au 13 octobre 2020. Chaque répondant a reçu un courriel d’invitation contenant un lien URL unique lui permettant d’accéder au sondage. Ce lien unique permettait aussi aux répondants qui auraient dû interrompre la complétion du questionnaire de reprendre là où ils s’étaient arrêtés. Au terme de la collecte des données, la durée moyenne de complétion du questionnaire était de 10.36 minutes et la médiane, de 8.50 minutes.

22

Comme population d’étude, nous nous sommes focalisés essentiellement sur les villes du Québec (tableau 8). Les répondants sont âgés entre 20 et 80 ans, doivent pouvoir s’exprimer en français, sont les acheteurs principaux participant aux achats du foyer et résident en milieu urbain ou en banlieue. À cette fin, une invitation à répondre à un sondage en ligne anonyme a été envoyée à un échantillon aléatoire de personnes adultes résidant au Québec.

Tableau 8 : Villes de 100 000 habitants et plus dans la province du Québec

Source : Institut de la Statistique du Québec, Québec chiffres en main. 2020.

L’échantillon a été tiré de façon aléatoire à partir du panel d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population du Québec. La taille de l’échantillon nécessaire minimale est donnée par la formule suivante :

= ( / ) ∗ ∗ = ( . ) ∗ . ∗ .