.... , ~ -

..

-..--(J , • •

,

.

~~<~~.~.2k~

~

_ '" ~~_-..-... V""v4 ~"'~o\i,_.~ ... r-t~""~~WH ~ ... ~.~"j'ot-o;~"" ~"'M~~'l-""'~":"~~~~"l '\!:,( ... ~I1ft"t,:\;-.-;_·.,~/

o

,-'

' \ . , ,.

~---"

La migration interne au Canada:

La sélection des migrants de l'après guerre et' .l'importance relative de facteurs

rattachés à la langue et au travail

, .' " ,

.

". \ pa:

@

DaniÈ!l~

Champoux O~partement de Sociologie Université McGill . ' Montréal,~ Qu~bec nt) Canada' '..

, • ,,1 Octobre 1982 .. . ~" "'... ,1 , , , 1 ".

'.

'..

.

' ,:~ ,~ 'i '. ~ i , , 'f ~ ,:;1 ~ c ;._~~ .~ ·oi "ij <.1 ~ \/1 '~~ '.

. 'T".,

.

\ .. ~ c J~I ':< ,~'.

, .~-,

D- ~.~

";lt? "",'l·t ''-J !frJ11

)1 ~ ·v '1 , '.

.

,

~r

1 1. ""J 1 1 \.

\

,1 a 0 , NJit IltiIIIIfif

1

.. 1,

o

, .... ) ~ ~ 1 ,.,

" RêsumêL' êtude pr~sentée ici s'est attardée à deux p:incipe~,

incontestês qui se dêgq.gel1t des études' de migration au Canada. A la lurniêre de matériel empirique et en regard d'une des

plus classiques théories de la migr~tion, celle de Everett

1

Lee, il a été proposé que: 1) il Y a de bonnes raisons de

croire que la sélection des migrants internes au 'Canada puis-se être bi-modale; et que 2) la va'riable de la 'langue n'exp~~"

que qu'une infime portion de la tendance à la migration.

Les données de l'Enquête sur la mobilité professionnelle', effectuée par Statistique Canada en 1973, ont été utilisées. Les résultats ont montré que même si les couches les moins

qualifiées de la mai~-d'oeuvre effectuent un certain nombre

de déplacements à l'intérieur du Canada elles aussi, la

sé-lection ,des Fgrants demeure largement posi ti.ve. D'autre

part, des

an~yses

de régression ont permis d'établir que la')

valeur d'explication de la langue d'usage, en relation avec

.

la tendance à la migration, vient tout juste derrière celre

de l'emploi, et devant celle de l'expérience du ôhômage, de la mobilité professionnelle et du secteur industriel.

i

---

---" 1 '~ ,'.

, 'è.'

"1\

, ,

..

Abstract

This study has tested two weIl established'principles in Canadian migration literature. Btarting from one of

p

E.S. Lee's principles about migrant sele~ion and from

emplrical and historical material, it has been suggested that: 1) bhere, i6 good reason to challenge the"principle

..

of an exclus,ivel~ positive ,selection\ to in,ternal migration

in Canada, and that 2) linguistic factors explain only a ,limited portion of migration varianée.

Data collect~d by Statistic~ Canada in 1973 for the ~ob

Mobility Survey have been used. AnalYSeS\have shown that

even though less qualified groups of the

~abor

force doengage in sorne internaI migrations, the selection of

inter-provincial migrants in Canada remains largely positive. In

"

addition, it has been found that language does in fact ex-plain a sizeable portion of migration variance, just a bit Iess than ,oc?upation, and more that do unemployment exper-ience, profef(lsional mobili ty_..and indus trial sector.

---, , • r ii - - ( - - -, ... --..:..-~--- -.... ---~ ' , ,{'

1

o /..

o

'1 , , Remer.ciementsAu terme de ce travail, je tiens à exprimer ma gratitu-de à tous ceux dont les encouragements m'ont aidé à compli3ter cette tâche.

,

Mes remerciements vont en premier lieu au Ministre de 11 Education du Québec qui m'a accordé une bourse de maîtrise pour un an.

Je tiens aussi à remercier les membres du Département de sociologie de McGill. Je suls particulièrement reconnais-sante aux professeurs Uli Locher, directeur d'u projet "Migra-tion et multi-cu1turalisme au Québec Il " et Anthony Masi, mon

directeur de thèse, pour leurs conseils et leur patience. Il me faut mentionner aussi le professeur Morton Weinfeld, ainsi que les secrétaires du département, si vigila~es et effica-ces.

Je songe finalerent avec beaucoup de chaleur aux parents, amis et collègues, pour leur présen?e et leurs bons soins •

.

, 'i i i

---\

"

.'

,\ " !o

"-,.

\11 \ , ,.

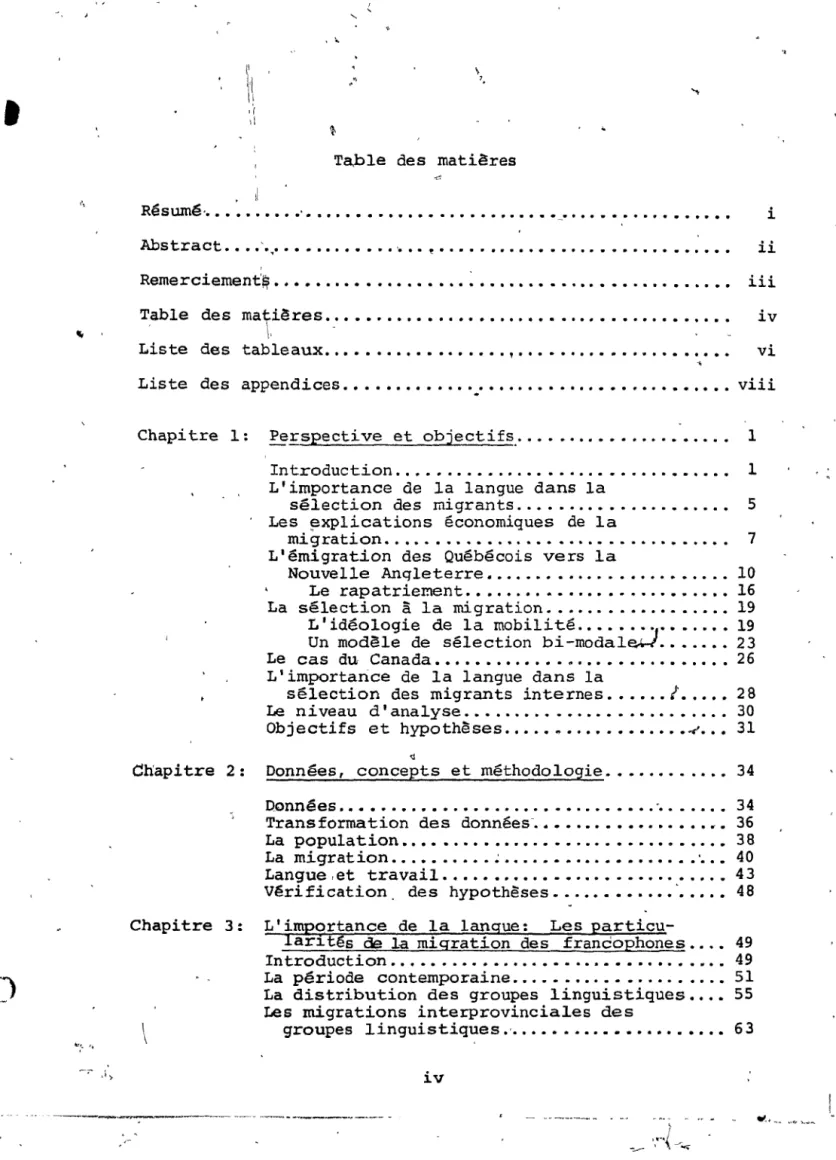

,'( il ~Table des matières

<d

R~s'UIll~· ••••• " " " " .'. " " " " • " " " " " " • " " " " " " " " " " ... _II' " " " . . . " " " " " • " " " • " i

Ab:stract" " " ,,' .... " " • " " " " •• " " '. " " ~ " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " • " " " " " ii

Reme rciement'~ " " " • " " " " • " " " " " " " " " " : " " " " " " •• " .. " " •• " " " " " " " " " " " iii

Table des Liste des ma~,ières. __ •••..•..•..•••....•.••...•.•....•• : .. ~ tableaux. "" . " " " " " " " "" " " " " " , " " " . " " " " .. " " .. " " . " " " " "

..

iv vi Liste des appendi ces" " " " " " " " " " " " ".: " " " " " " " " " " .•• " " " " " •• " " " " viiiChapi tre 1: Perspecti ve et objectifs._ . . . _ . . . _ . . • . . . . l

In troduction. _ . . . • . . . L'importance de la langue dans la

sélection des migrants . . . _ . . . .

Les.~xPl~cations économiques de la

m~grat~on . . . _ . . . . L'émigration des Québécois vers la

Nouvelle Anqleterre • . . . • • . . . __ .•. _ .. . Le rapatriement . • . . . • . . . • . _ .. . La sélection à la migration . . . . L'idéologie de,la m~bili~é""",_", .... . Un modèle de select~on bl-modal~ . • . . .

Le cas du- Canada""""""""""""" ~ " " " " " " " " " " " " " " "

L'importance de la langue dans la

sélection des migrants internes . • . . . . l . ....

Le niveau d'analyse . . . _ . . . • . . . • . . . . Objectifs et hypothèses . . . ~ ..• <j 1 5 7 10 16 19 19 23 26 28 30 31

Chapitre 2: Données, concepts et méthodologie . • . . . 34

Chapitre 3:

\

Données ..•••.•..••.•...•••....••.. "" .. _ .. .• 34

Transformation des données' .•••...••••...••.•• 36

La population.... • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . .• 38 La migration . . . • . . . • . . ~ ....••....••... 40

Langue, et travail ...•....• _ • . . . • . . . . . . • . . .. 43 Vêri fi cation . des hypothèses . . . . • . • • . . . . " ....• 48

L'importance de la langue: Les

particu-lari t~s de la migration des francophones.... 49 Introduction . . . • . . . • • • . • . • . . . . 49 La période contemporaine . . . • • . . . • . . • 51

La distribution des groupes linguistiques •..• 55

Les migrations interprovinciales des

groupes linguistiques .' ...•••....••..•..•..• 63

iv

1

J 'v Chapitre 4: Conclusion o Langue maternelle ..••....•...

Langue d'usage . . . . La compétence linguistique •••.•••..••••••.• La r~gion linguistique ...•...•.•.••.•..•• Migrations répétées et rap~triement ••..••••••64 65 70 74 79 Travail et migration... 89

Les variables socio-économiques . . . • . . . • 89

92 Le secteur industrie1 . . . • . . . • 96

L'expérience du chômage... 98

La mobilité sociale . . . • . . . • 106

L'emploi ... .. Les caractéristiques socio-économiques de la main d'oeuvre . . . :' ... 110

La mobilité géographique de la main-d' oeuvre ... ~ . ... .. 120

L ' eIIlplo i .... 0 . . . 120

Le secteur industriel de l'emploi . . . 128

La mobilité professionnelle et l'expérience du chômage • . . . • • • . . . 130 Mise au point ... 130 Analyses de régression ••..•••.••..•.••••... 141

.

Introduction ... 141 R~sultats ... ... 142...

... .. 148 BiJ;:>liographie . . . ' . . . 153 Appendices.

~... .

. . . \~ . . . ·157o

v---.:..-_----

-----_._-

..

,---,1 ,l,t

/

, , " :o·

Liste des tableaux Tableau:

1.1 Emigration à partir de la province de Qu~bec, en

direction des Etats-unis, 1840-1931 .•••••••...•••.•.. Il

3.1 La distribution de' la population de 18 ans et plus selon la lanoue maternelle et la compétence

linguistique: EMP, Canada, 1973 •...••••••••.•••.•••. 58 3.2 Distribution de la population âgée de 18 ans et

plus, selon la province de résidence e~ la

compétence.linguistique. EMP, Canada, 1973 •••••••••• 59

3.3

3.4

3.5

4.1

La migration interprovinciale des groupes

linguistiques depuis l'âge de 16 ans, population

âgée de 18 ans et plus. EMP, C~nada, 1973 •••.••••••• 66

Statut migratoire selon les groupes linguistiques~

Population âgée de 18 ans et plus., EMP, Canada, 1973. 68

Analyses dé variation. Population âgée de 18 ans et

plus. EMP, Canada, 1973 •.•••••.•...••..••••....•..•• 85-88

r

Distribution "des emplois selon le secteur

industriel. Main-d'oeuvre masculine âgée de 18 ans

et plus. EMP. Canada, 1973 . . . 112

~.2 Expérience du chômage selon le group d'emploi. Main-d ',oeuvre masculine âgée de 18 ans et plus.

EMP. Canada, 1973 . . . ~14

4.3 Mobilité professionnelle selon le groupe d'emploi. Main-d'oeuvre masculine âgée de 18 ans et plus

EMP. Canada, 1973 • • . . . • . . " ...••••••••.••••••..• .118

4.4 La migration interprovinciale depuis l'âge de 16 a~s selon le groupe d'emploi. Main-d'oeuvre

mascclline âgée de 18 ans et plus. EMP. Canada, 1973 • .121

4.5 Statut de migration selon le groupe d'emploi. Main-d'oeuvre masculine âgée de 18 ans et plus.

EMP. Canada, 1973' •••..•.••..•...•••••••••..•••.. 124 4.6 Analyses de régression simple. Variables

socio-économiques et expérience migra oire. Main-' Q'oeuvre masculine âgée de 18 a 5 et plus. EMP.

Ç'anada, 1973 . • • . . . • . . . · . . . --132

~' i

ri

'

" ~.

," " \ , :. l ' ",o

l Tableau4.7 Expérience migratoire selon l'emploi et l'expérience

du chômage. EMP. Canada, 1973 ...•...•.••••••

4.8 La migration interprovincia1e depuis l'âge de

16 ans, selon la mobilité professionnelle et

!:r.l nalyses de régression rnu1tipl1~.: Main d'oeuvre

~

'eXPérience du chômage. EMP. Canada, 1973 . . . .1

a;~~::~~

.

~::~'. ~~

.

~~

.

~~~ ~~:

.

::~~:

..

~:U::

..

:~~~~~:

... .

'.

,...

' J r vii 134 137 143-145 ---._,----

,. -- ... - -"--_ .. _~--_._-_____ ~_. _.:u_ ... ""t't, ... ""lIl_ ... ~ ... __----'-~._---~--1

,1\

j ) > J 1 ,1 j t , -', " '.

1

o

Appendice 1: Appendice' 2:Liste des Appendices

.. t

I\La source, des données •••

'"

.Liste 'des variables. Il • • • • • • • • • •

\

•

• viii .LS7 . .. .• 164...

- -_ _ _ r __ _ 1 ~l

J ~. ~ ,",- ... ~ , • " fi ,

.

..

, " \ .. ~ , CHAPITRE 1 f PERSpEcTIVE ET OBJECTIFSAu Canada, les migrantS internes 'formentt~un sous-groupe distinct dans la population ca-nadienne. Ces personnes sont surtout des ,jeunes adultes, d'un niveau d'éducation

supé-rieur à la moyenne et de langue anglaiS'e. (Stone, 197,6: 126)

INTRODUCTION

1

.---'

Le sujet de cette étude por'te ~ur deux facettes

sp~cifi-f~. . t 1 f ,

.

, - - - - , - 'gues du phéno~ne des mi.grations internes au Canada. A propos '[

.

, 'o

,

-de la s~lection des migrants interprovinciaux, l~s étudés de migration reconnâissent comme premier grandrprinciple que la

----sélection des migrants est positive: les candidats à la

mi-~ gration proviennent des couches les plus instruites et les b

plus -qualifiées de la population. Le deuxième principe',

" Cl est que la langue joue un rôle capital dans la sélection

des migrants: les francophones sont beaùcoup moins mobiles

1

que les anglophones.

~ "

, 'L'~nonc~ de stone relativement aux caractéristiques des migrants n'est jamais sérieusement renUs en question dans les études de migration qui s'effectuent au Canada. Il y a

Il ,; ,

pourtant de bonnes 'raisons'.- aujqurd'hui plla;s que jarn~is ~I

-, , pour reconsidérer la validité de ces principes. Il est â

f}

tout le moins étonnant que les études contemporaines qu~

1

-const~tent effectivement l~s mêmes tendances que Stone,.

, " .' ,

•

, ~..

_

--,-~---'---~-,ç r l -\ ~ , j J1

o

fassent si peu de cas 'de leur carac-çêre particulier

par~ap-l "

port â des événements passés ou en relati-on aux :plus 9lassi-gues théories de la migration •

. ,

C'est Lee (1966), dans sà c~lêbre 'Théorie de la

migra-2

tion' qui, te premier, ,a délirld té clairement le terrain et les préoccupations des ,études sur la sélection des migrants. ' Il , . classe d'abord les facteurs qui influent_ sur: la déc~sipn de .. m;i.gration et sur le processus de le:'- mi'gration 'en quatre

grou-pes distincts. Il décrit les facteurs p.ssociés A la région

d1origi~e',

a

la rêgion de destination, aux obstaclesinter-.

venan~,entre les deux régions e~ finalement, les facteurs

~

p~rsonnels (1966:50). Ces facteurs personnels fac~litent ou

! 10 • t

nuisent

.

~ la migration selon le cas, et seraient plus ou"

~oins constants selon l'étape dans la vi'e des individus, \ ou encore, assoc~és

a

des'étapes précises dans ~a vie des indi~ ;v:idus ou à· des i'nstances de passage entre-deux

étapes (1966:51).

A partir de cette premiêre conceptualisation, Lee for.mu-1~ ensuite des hyp~thêses dont une série porte sur les carac· .téristiques en fonction desquelles s'effectue la sélectiolil

qes migrants. Il formule sept hypothèses à cet égard: 1)

ia mlgration est sélective~ 2) les migrants qui émigrent par choix et se dirigent vers des. régions qui offrent beaucoup de possibilités et exercent un fort pouvoir d'attraction

( "pull") ';lont les pl us qualifiés et les pl us ins trui ts : la

'l>

sélection est posi t i ve; 3} les migrants qui éanigrent par.

--_._---_._----, --_._---_._----,--_._---_._----,' '", • '1 ~ , l l ' , ",1 / '(~,-J ,-\ ,

••

3 o rnécessité ou par la force ("push") sont

..

g~néralement peuinstruits et peu qualifiés: la s€lection,est négative~

4) pour l'ensemble des émigrants d'une région, la sélection \

i

est à la fois positive et négative; 5) l'importance de l~ \

Q 4

sélection positive au~te avec les (difficultés des obstacles

entre les régions d'origine et de destination; 6) l'étape j

on en sont les migrants dans leur vie influence leur

sélec-tion; ,7) le~ caractéristiques des migrants se situent à

mi-chemin entre celles des résidents des régions d'origine et

~el~es

desrég~ons

de destination.l ,1

i

L'énoncé de Stone résume un mod~le selon lequel la séled- ,~

e tion des migrants' internes au Canada s'effectue en fonction

"!>

• j

de leurs caractéristiques socio-écondmiquesQet~culturelles à

9

la fois. Soulignons que l'importance de la langue çour la i i

sélection des migran~s n'est jamais chiffrée, ou exprimée en

termes relatifs par rapport à l'importance ~e facteurs

socio-économiques. Le premier objectif de ce travail va consister

o

à comparer la valeur d'explication de ces deux types de fac-~ . teurs en ,relation avec la migration. Al' instar de la rnajo-'

u

rité des études, c'est la langue que nous utilisons comme indice,de facteurs culturels. Nous nous penchons sur la

façon dont la lang~e sélectionne les migrants

in,.~nes .~u

o B ' \

Canada.

y

ILes

hypoth~ses

de Lee sont ici présentéesd~s·une

tr.-àx±ian personnelle et paraphrasée de l'~uteur. Dans la plu-part des cas les citations sont présentées dans leur langue originale. On notera quelques exceptions pbur certains con-cepts et propositions qui reviennent souvent dans le texte

et qui sont traduits. Dans ces cas, les numéros de page

réf~rent néanmoins au texte de la version originale.

,

--

---.... ----.... _._-_.".-_._~---.. - --- --,l

lt

i ! J1

j ~ l ' 1 ;, ~.

$ i ~ Y ,,

Q. , g • l. -4 t ., ,( " ( f r. ot ~ ',6 1'.

\~~ , ., "1

&. , i ' . 1'.

0 ' " , '.

' , ' ,~ . ' " \,Ndtre deuxi~me objectif consiste à tester le ~~incipe

~ [; \ 'il' , ~

4

de la s~lection positive des'migrant~! c'est-À-dire,au sein

& ~

des couches les plus qualifié~s' et l'e's Flus instruites de la population.

i

':

'a i Proc~dons maintenant"à un exp~sé.PlU~ clair des événements

-

P:~~

thl!ories de la miq,ration dont le:" analysescou-rantes font s~peu'de cas et, qu~,éclairent d~ffér~mment la situati9n desomigrations au Canada et ~es'mécanismespar les~

. quels la' séleption des mgrahts internes ,6' e,ff~ctue.

Q • • 1 .' " i ' o ' < '

"

1 :. , " " " ,.

..

0 ,.

,', " li. ~,' 0 , < ' " , < J ". " '.

' .., <' t ' .1 " <,.

, , " ,,'.

; < ~ " , , '.

Il , ' , • ,; .- , ,.-,

,. .

-'.

~ , ;. . î , ' • ,< " ,.

" ", •• ~ ? " ' , ' " . , if

1 l i 1 l , l ~ } ~ "' , j ":t '

l~1

.

(, J ' .r, ~~ , . .(l

"f

~ . t:t

" ~ , i 'f '. A . ,. ::.1 . "!.

( ' . ," , , ~ ... ! < ~ ." 't, , -J

1 • ._----,

-,..,----:---",---:~,,~ ..._

...

, ... -~'.'

1

..

" q . • ~ ,..

' /" ',' " ",' , , ~ , "

.

".'

o

" ," '.

,. , " ".

" '~Q ' . " " , , , " ; , o :~. ' 0 .' 5L'importance de la ~angùe dans la sélection des migrants J

L'importance de la ~angue

danS

la sélection des rnigrant~, ,

..

interne~ au Canada ,semble devoit n'être jamais mis~ en doute.

, ,. IJ

,C~est une phrase prononcée par MF Jacques Parizeau, actuel ,Ministre des Finances du , Qu~bec ~ " , qui', avait piqué mOI\ intérêt l

<

pour cette question. Lors d'un sommet constitutionnel ~u~

',la répartition des pouvoirs écoil01!!-iques en s~ptembre ,19 ~O,' il '0,

,

déclarai t :,

"

\

1

Le Québec est une société diff~rente dek autres,

0 ' , ca+ la ~in-d'oeuvre, ~our des, raisons

cu1turel-, les et: linguistiqhescu1turel-, est moins mobile. Le

gou-vernement du Québec a donc une 'responsabilité ,particuli~re, qui est en quelque sorte 4e

drai-ner la prosp~rité vers sa main-d'oeuvre, même

en biaisant 1es'forces du marché, plutôt que de laisser jouer ces forces et prendre le risque que sa main-d'oeUvre doive se déplacer là où la

prospérité se d~place (Le Devoir, jeud~ l~

sep-tembre 1980).

En plus de fon témoignage nationaliste~ la phrase du

ministre dit

~'üb~uiétude

du Québec face à lapossibil~té

du'd~part de portions importantes d~ sa, main-d'oeuvre. S '.il

.

'es.t' vrai que la migration s'asso~~it d'une sélection positive,

on ~magine combien le drainage Vers les provinces de l'Quest , ,

des é1~ments ,les plus qualifiés et les plus instruits de la

, l ,

main-d'oeuvre peut ,être coûteux pour le Québec:

J , " , , !

Des démographes aussi ont rapporté ,l'imp~ct de la

va-riable linguistique ,sur la tendance à,la migration:

,En raison de leur cul ture et de l~ur langue

propre, les Québécois ont ,des comportements 1

migratoires différents des autres Canadiens ..••

On avance même que la langue et la, culture

agissent comme empêchements ~ la mobilité

(Lachapelle' ,et Henripin, ,1980:185).

" . , \ . t • , , ,

.'

J • , , " ,,

, ,'$ ,.,

..

• t - 0 , 6 t , " "~ ~ ' f ' 0'r ~ < " " ' ~~?;r;' .. ~,~~t~~:\:l.t-! ~:-'t! O:-"'.".r--~~ y ~iî"~ "", .... ~:r .' .\. .... " ... _, ...,,~ "

,.

, , ,o

, , " ' " 6Pourtant, la tendance à' la migration des Qu~b~cois ne date pas seulement d~s quelques dernières ann~es, où un cer-tain pourcentage aurait ét~ emporté dans le raz-de-marée vers l"Ouest. D'a,utre part~ si ,la langue constitue un si gros

,'obstacle à la rnobili té des Québécois, pourquoi part~nt-ils

soudainement vers l'Alberta et la Colombie Britannique?

_ L~hypothèse soulevée ici, c'est que l'on a peut-être eu tendance à surestimer l'importance de la seule variable lin-guistique ,dans l'explication du compor,temeIlt migratoire des

Qu~bécois. 0, " , ' , , , ,

,

, '. ". , , o . " , ~ .... \-" ""~ l'1

,i

" l , , '!---

-----

.~ ~---_SUIif

If "'-"?-

.

1

•

.,

o

..-

~---...--Les explications économiques de la migration

On admet gênêralement que c'est la rationalité

économi-que propre au processus du d~veloppement qui détermine la

de-mande de main-d'oeuvre et que, le capital se déplaçant, la redistribption géographique des portions de la main-d'oeuvrè devient une nécessité:

le flux de mobilité opérant des transferts'de main-d'oeuvre entre secteurs dans le sens d'une

productivité croissante p~rrnettent des gains

sociaux de productivité (De Gaudemar, 1976:11).

Cette loi éconoMique ne signifie pas qc'e toute la" rnAj.n-d!oeu-vre dQive se déplacer: des groupes aux caractéristiques

spé-cifiques se rendent dans les régions où la demande pour leu~s'

, .

services est pressante. De l'information circule sur l'ou-:

vertur~ de postes et sur les conditions salariales dans di-"

1

verses régions (Lansing & Mueller, 1973:198). Dans les mots

"

des théories néo-c;Lassiques, l'offre de main-d'oeuvre s'ajuste" ",

__ à la demande à l'intérieur d'un système en équilibrei la

demande se manifeste par des stimulants économiques, et la

ré-..

..

ponse, par la mobilité. La mobilité constitue ainsi un moyen,

d'adaptation de la main-d'oeuvre aux règles de l'économie.' . Au siècle dernier déjà, les toutes premières formulations',

"

de lois de la migration soulignaient le rôle important de +a

motivation économique. Ravenstein déclarait "ainsi:

~

.

••• none of the currents compare in vQlume , with that-which arises from the desire

in-herent in most men to 'better' ,themselves in

mate rial respects (1989:296; voir Le~~ 1966:48).

,

..

'. , , , " '; ,~ " . , "' 1t , ,

.

" " , <1

a po

,', • '1 • / 1 / , , l' ~ f 1 , ~ r ,Les ~tudès de micjrat~on fpnt d' autre part fréquerranent,

référënce au concept d'utilité, , ,

â

la théorie des choix etb •

au rapport entre coûts et bénéfices, également empruntés à l'Economie; on a 'alors unerimage du migrant, conscient et

rationnel, vendant son travail et essayant d'obtenir le .

'

B

maximum pour ses service,s. Une autre théorie de même source,

celle du capital h~ain, ,défend que les dépens~s'effectuées

pour assurer la santé, lJs qualifications, la formation des

J 1

l '

individus constituent un investissement dont le rendement'

peut être apprécié à long terme, çornme dans le cas de

n'impor-te quelle forme de capital.

l,

'1

-there is noth{ng in the concept of human we'àl th contrary tq the idea that wealth exist9 only for the advantage of the people; by investing in themselves, people can enlarge the range of choice available to them (Schultz, 1961:14). '

Les personnes qui investissent d~ns une formation sp~

cialisée vont être payées de retour, quand la demande, plus forte pour leurs qualifications particuliêres va leur rappor-ter un salaire plus élevé.

La migration dans le but d'aller prendre ailleurs un

emploi offrant des· conditions a~antageuses peut elle'aussi

constituer un investissement. Le migrant prend le,risqu~de

laisser un

endro~t

connu, qui sait un emploi, pour se rendredans une autre réFion où les'salaires et

l~s

chancesd'avan-cement peuvent s'avérer meilleures. 2 En fonction de leurs

2Les études de migration utilisynt la théorie du capital

humain de "peux façons différentes. Les études de la migration

interne ob~ervent que les migrants se déplacent en réponse à

des différences régionales de salaire; on leur prête un rai-sonnement où le calcul de l'investissement et des avantages

... _"""':,...,., --- ---'7- _. --~ . • '... ,,~. " .... __ ~tb " }

,,"

", "'J / , \, ~ ", " , " \, .

: 0

~9

'caractéristiques, les personnes diffêrent dans leur capacité

à prendre des risques pour effectuer ce type d'investissement •

.

Schultz prétend même ~ue:

••• this differential may explain selective migration without requiring an appeal to socio-logical differences between young and old

people. .. (1961: 4) .

Mc~nis adopte le même genre d'approche en posant 'les

J

ta~ de migration de divers groupes, définis à partir de leurs

caractéristiques spécifiques, comme des réponses de ces

grou-pes aux gains économiques qu'ils peuvent en retirer 1 les

tendances plus ou moins fortes de groupes témoignant d'une motivation économique différente pour chacun (Mclnnis, 1971:

, ;

-'.

escompt~s s'effectue! court terme. Les études de la

rnigra-~ion internationale insistent davantage sur des décisions de migration oa le calcul de l'investissement en capital humain et des retours attendus s'effectue dans une perspective à long terme.

1

" ----,--~--- .---.----~-- - _ .. ~ ~---~-.. .... 'r,i~--..

,

.

,;

o

10

L'~migration des Québécois vers la Nouvelle-Angleterre

\

Le déPfrt 'un très grand nombre de Québécois en

direc-tion des ét s am~ricains de la Nouvelle-Angleterre entre 1840

et 1930, titue un exemple ~robant d'une situation oü la

1 ~ •

barrière de La langue n'a~ppafemment pas fait obstacle au

\

_courant de l'iémigration. Ce moment important de l'histoire

1

de la migrati~on des Québécois mérite qu'on s'y attarde un peu.

1

Le recul du temps a permis la compilation de beaucoup

d'infor-mation sur le sujet, alors que les détails relatifs à la

ré-cente vague de migrations vers les provinces de l' O'lest cima-dien ne seront connus que_ lors de, la publication des résultats du recensement de 1981. Voyons si ce que nous savons de l'é-. migrations vers les Etats-Unis peut nous éclairer sur le rÔLe de la langue dans la sélection des migrants.

A partir des nombreuses recherches qu'elle a effectuées sur l'émigration des Canadiens et des Québ€cois aux Etats-Unis, Yolande Lavoie estime qu'au cours des 100 ans écoulés entre 1840 et 1930, environ 2,800,000 Canadiens de naissance, dont

<.

1,000,000 de Québécois, ont franchi la frontière canado-améri-caine vers le Sud (ces chiffres ne ttennent pas compte des

mi-grations répétées et/ou deCi,rapatriement). (Voir Tableau 1.1). 0

Les Québécois, en porportion particulièrement

~levée entre 1840 et 1960, ne sont pas re_stés à

l'écart du courant, auquel ils ont d'ailleurs

contribu~ de façon étonnante compte (tenu de

leurs effectifs et malgré les divergençes cul-turelles entre les milieux de départ et

d'im-plantation .••. Il est probable que

i

de cesémigrants étaient d'origine française et qu'un peu plus étaient catholiques (Lavoie, 1973:77). Les historiens Linteau, Durocher et Robert (1979) esti-ment pour leur part qu'en 1901, il y avait presque autant de

,.,

---_-.---~- - - -II'~-- - .

{ , ,', 1', ) ~

1

~' ;.t,

~Tfr/

,{;: ,,,'

,} t\ " 1""

~~

~, "o

TABLEAU 1.1Emigration à partir de la province de Quêbe~ en direction des Etats-Unis, 1840-1931.

années nombre 1840-50 40,000* 1850-60 65,000* 1860-71 80,000* 18711"'"81 117,600 1881-91 219,200 1891-01 218,600 1901-11 95,400 1911-21

.,

199,500 1921-31 185,600*

Ces estimations sont de Lavoie. Source: Lavoie, 1973:37. f - __ • _ _ _ I l \ , , 1 ll

" l 1,

\ ' ~~ 'i 1 '! ~o

12

"

Canadiens-français hors du Québec qu'~ l'intérieur. Entre

1870 et 1900 seulement, le Québec perd 10% de sa population.

Les Canadiens-français ne sont pas les s~uls touchés

cepen-dant, les Canadiens-anglais aussi répondent à l'attraction

qu'exercent sur eux les emplois industriels du Sud. Au

dé-1

but du XXème siècle, la proportion des Canadiens-fr~nçais

parmi les émigrés est en rapport direct avec leur poids démo-graphique au Canada, alors qu'ils étaient surreprésentés au XIXème siècle.

\

L'émigration ne s'est d'ailleurs pas uniquement dirigée vers la Nouvelle-Angleterre; selon le père G. Robitaille

(1941:241) "l'émigration canadienne-française aux Etats-Unis commença avant même que ne fut constituée la république amé-ricaine." Ainsi, dès 1776, des familles se fixaient sur les terres des états de New York, du Vermont, ainsi que dans le Michigan, l,' Illinois et le Wisconsin.

Au Canada, on se mit vraime-nt à parler et'à s'inquiéter

de l'émigration vers les Etats-Unis vers 1840, quand la mise en marche de l'industrialisation dans les états de la côte Atlantique se mit à exercer une pression croissante sur la

main-d'oeuvre canadienne. Le phénomème prenait tellement

d'ample~r et à une vitesse telle, qu'en 1849 et 1857, le

gouvernement faisait effectuer, auprès des curés et des

pa---

roisses touchés r, des enquêtef' sur les causes de l'émigration. 33Canadar Legislative Assembly, Report of the Select Com-mittee of' the Legislative Assembly, appointed to inquire into

the causes and importance of the emi~ration. Montrea~, Roll's

Campbell (1849).

C~nada, Legislative Assembly, Emigration Report for 1857, Journals Appendix, 15th volume, Annexe no. 47.

j

.

,1

"

o

~ ... .

-Les ~migrants du d~but ~taient originaires des r~gions les plus proches de la frontière, telles les régions des Cantons de l'Est, de Montréal puis de Québec; le mouvemen,t

s'étendit toutefois rapidement aux comtés les plus reculés,

...--tels l'Islet, Kamou~aska, en Gaspésie même. Les 2/3 des

~migrants provenaient de la classe agricole, et 1/3 de la

13

classe ouvrière; le rapport était inversé pour les migrants

originaires de la région de Montréal:

la majorité des émigrants semblent avoir été des cultivateurs honnêtes et industrieux, des jeunes gens de carrière réduits au chômage professionnel ou des jeunes gens pauvres

(Lavoiet 1981:19).

Les his toriens s'en tendent pour reconnaître que c' e st la

1 pauvreté qui poussait les Québécois hors de\ leur province

et que s'ils allaient aux Etats-Unis, clesto'qu1ilS y

trou-vaient du travail. Au moment où les Etats-Unis commencent

à s'industrialiser et à offir beaucoup d'emplois à de

meil-leurs salaires, l'équilibre économique et socia1,grâce auquel le Québec avait pu survivre pendant deux siècles,était rompu.

t

Sa population en croissance rapide était coincée sur un nom-bre restreint de terres défrichées de part et d'autre du Saint-Laurent, dont le maintien du régime seigneurial, le contrôle par quelques grands propriétaires, la surexploita-tion et la désuétude des méthodes de culture avaient causé

l'épuisement. L'ouverture et la mise en chantier par les

,gouvernements de terres vacantes tardaient, rendues difficiles

par l'absence de chemins et de ponts. C'est encore cet

<

%1. 1; " , ,', 7

l,

~ , ;, , !lt---.

.

~o

14obstacle des transports, aggravé par la plus grande distance,

"qui retardera la réponse des chômeurs québécois

a

l'appeldu déyeloppement de l~Ouest canadien, alors que le

développe-'ment plUS avancé des chemins de fer et des routes en direc-tion des villes industrielles des Etats-Unis, moins éloignées par surcroît, maintiendra pendant longtemps la force d'attrac-tion de ces dernières •

C'est dans les manufactures de ItEst surtdut, ~u comme

journaliersen agriculture, et ensuite dans l'industrie du bois, puis dans les mines de fer et de cuivre, que les

émi-grés trouvaient du travail. Les Québécois qui émigraient

étaient tellement habitués à un niveau de vie très bas, qu'ils

a9ceptaient des conditions de travail inhumaines dans les

manufactures des Etats-Unis. Ils étaient prêts à travailler

à rabais, pour un grand nombre d'heure~1 ce qui leur aliéna

rapidement les travailleurs américains dont ils ne

parta-geaient pas le militantisme croissant. Leur dénuement et

leur soumission permettaient aux entrepreneurs'de garàer les

salaires à des niveaux plus bas, ce qui leu~ valut le s~rnom de

'Chinese of the East' (Anctil, 1981: 125). Quand les

travail-leurs américains ont commencé à se déplacer vers l'Ouest,

les émigrés canadiens reprenaient leurs emplois moins bien payés en Nouvelle-Angleterre.

Les données de Yolande Lavoie lui permettent a~ssi

d'établir que les 2/3 des érnfgrants de la région de Montréa1

1.

étaient d'origine française i

\ 1

\

elle souligne: , " " " , , ""

'I~' -~---" -_::_-- ,.. .... a._"""-f..,..,_~. _ _ •, ' l

,

' " ',4" , " , ,0,

, , ,.

, 0.

' " ".

. 'Il est remarquable que, ne formant que les

i

de la population' de la province, ils aient

fourni dans le district où se concentre

l'élé-ment an~lais, les 9/l0~me des émigrants. Ce

phénomène est d'autant plus étonnant que les

\' Canadiens français handicapé:;, par leur ignoran-'

ce de l'anglais, auraient dû plus que leur

,con-citoyens britanniques, 'hésiter à émigrer (Lavoie,

1981:19) •

..

15

Malgr~ tout, il semble bien que pour les plus ages et les

'moins instruits" ~a langue anglaise iüt constitué un écueil

~ plus sérieux (Lavoie, 1981:36).

D r u '

,

Les Québécois immigrés aux Etats-Unis résistent longtemps

A l'assimilation, ce qui contribue â exacerber l'animosité

de certains Américains â leur égar.d. Au fur et â mes,ure que

le rnouverrent prendra de l'ampleur, des "r~seaux migratoires"

CLocher, U'. 1979) se tissent et souvent d'anciennes paroisses

- la cellule de base de l'organisation sOèiale du Québec

~ , ~,

rurc3:l - sont partiellemept recon,stituées aux Etats-unis. Ce

• Il ~

,sont ces cornrnunaut~s, étonnamment autonomes, qui garantiront

, ,

.

'penda~t longtemps la survie du groupe franco-américain, mais ~ qui auront pu leur nuire par ailleurs en termes de mobilité

soéi~ie.4

Il est intéressant de souligner qu'au début du XX~me

si~cle, et malgré une forte croissance économique du Québec,

4p . Aneti! souligne toutefois: "'les Q.uébécois n'allaient

pas' se tenir 'indéfiniment à l!écart du mouvement général de

l'économie américaine. Englobés dans une structure de classe

'~s ~eur arrivéej 01ls devaient "montrer très tôt des signes de mobilité sociale, entre autres sous la.pression même du

dé-'velopp~me~t de la ~ociété et ,de l'entrée d'émigrants venus

de contrées encore plu~ lointaines et encore plus démunies"

(1981 :129) • " ; ,

\

'.

_ _ _ _ _ _ _ , ' _ _ _ _ 1 ,.

• > • a, "

.

,·.,.rr,l""v!\,''ht • .... :/' ~t.-.t,:<t>"tt .. ''tV~'fftt:'>~'ÇM1i''1Vl'~_~_f$-.. 'O;' .. .,J'"1a'\~~..,..1 '" ,..

, l

o

16

le nombre des, d~parts. reste êlev~, bien' qu 1 il ne repr~sen te'

, . '

-pas u~'e aussi ponsid~rable proportion de la population que

.p. ~'

pendant les plus fortes p~riodes. 1:1 .sembl~ que le

d~ve19P-.

,pernent des communications et des transports, n~cessaire à

"

.

l'ouverture de nouvelles terres et. à la modernisation;, de '

.

,l'infrastructure êconomïque~ ait 'd'abord eu un'effet contrai-re à c:e'lui

esc~mpt6,

puisqu'il facil-itei-'apou~

un temi>s le1 •

maintien de l'~migration. ~lon Y. L'avoie, l'amélioration de l'ensemble pes conditions €conomiques au Canada, le

dêvelop-~t de ~ 'Ouest', de même q,,;e les répercussions de la guerre

d~ 19l4-l~!8, amorcêrent pourtant finalement le d€c1in. ,La

J ~ ,

reprise ~ponomique qui suivit la guerre attira de nouveau des

1 '

.t ";.. ~

Qu~b~coü;r'Pour un moment; la crise de 1929, cependant, incita

-les Etats-Uni's à fermer leur frontiêre. Y. Lavoie, conclut que "les res~rictions Iles plus important~s Cà l'émi9'rat~on

des Canadiens) seront d'ordre poli tique" (Lavo,ie, 1973: 77) •

'.

Le rapatriementLa qualité de l'information sur le mouvement de re-flux des ~migrés du si~cle dernier laisse à désirer. En pre-1

,

mier lieu, 'et bien que le gouvernement ait d~s 1870-1880 com-mencé à établir des agences de recrutement pour, l' immigratibn et le rapatriement, la réponse sera très restreinte,et ce, jusqu'en 1920 environ.

,

C'est pendant la décennie 1920-1930 que lés reto'urs au, pays son~ les plus nombreux, explicables en partie par une hausse marqu~e de l'émigration elle-même. Les recensements

..)

; , f,

, :

o

17

~

de 1931 et '1941 adppte~ une cat~gorie' de classification des

'rapatri~s'; les problêmes de d~finition restreignent

cepen-~

dant beaucoup la.prêcision des chiffres. Àinsi, la fait que

\

nombre de canadi~n~ effectuent des all~r-re~our rêp,t~s entre les deux pays, que certains des Canadiens qui sont rapatriês9

9

ont pris la nationali t~ américaine et sont confondus avec~les

véri-~aples ~rnig+~s am~ricains,' et que d'autrès'rapatri~s avaien~

Il ,

s~journ~ ailleurs qu'aux Etats-Unis, sont autant d'éléments de €onfusion.

Q

Les recherches permettent néanmoins d'estimer entre

•

.

~400,000 et 500,000 .le nombre des ~migrés qu~ ont pu etre ra-menês des Etats-Unis au cours des quatre premières dêcennies

,

du XXème siècle. Le seul recensement de 1941 d~nombre par ,exemple 150,000 rapatriés et envir~n 1/3 d'èn~re eux auraient""

~té des Quêb~cois (Lavoie, 1973:79-82). Grâce aux données des recensements, une distribution des ,rapatriés, selon leurs

lieux de naissanqe"et de résidence, est accessible. On cons-tate que "les rapatri~s ont tendance à rentrer dans leur ,ro-vince d'origine ..• èt que ••. ce sont les Québécois qui manifes-tent la plus forte propension à le faire" (Lavoie, 1973

:83-i

84). En combinant l'information sur la province de résidence

i

en 1941 des rapatri~s, avec œlle sur leur lieu de naissance, on constate que 96%, des rapatriés qui se sont installés au

Qu~bed aprês leur retour des Etats-Unis étaientGen fait ori-ginaire'de cette province. Il n'y a qu'en Nouyelle-Ecosse on ~ ~

~

le pourcentage des rapatri~s ait été plus ~levé:~ 97%. Les

1 1 • \ . - Q t i i , i( • • -, ~

.

,G, 1 . '

--

.,. ""'n~~""~~~\;t.~~~"'1",I~~_I_''''~'''''':-'_·'.

_ _ -;'_ ~ ... _:~ ~_~~_.,

.... ~ ., ... rl .... ~_""- .. ...,-") ... ~ ... "':!'< ".

.;, '~. -~ ,.

"o

~ 1 " ' 1 .~ , :0'.

données ~ ( 1 ' ,de recensement permettent de ',.' c.onclu~e de re'flux vers le Canada

.

devai t ram~ner ènvironi

des émigrants des, ~uatré premiêres decénnies ,~ du>

. , 'la ' \ " 1

.

.

" QI,

.

.~ ,.

, , , " " ,.

.1

,1 " 1 , " " .. , ".

~.

.

, , '. ---~---,,---'---'..

,

, '" , { v "la,:

mQi,ié. , .'1 XXème ,ù~'ièci~

.', .', '..

;. '.J U " " ,.

'.

~ ~ ,.

, l , " , '. " ,.

" :' '. .'" " ",.

' " ' .. \ ~. .' l, " " • "i " ,.ç, ' , " l , 1.'", ".

, < " " , 1 ~~ 1 , \ " l,._---,

" " It .. { ,~ " ! ' , ; "l

,1

, ,'~ ; " " , ..

.

' ' . ...

;, " .... ""

, " " ' ,.

, ' \ : , " , , , ' ,.

, " ,.

, ' , ' " ".

," " - ~;"; .' ", " , " " .~ ".

" • " , 19 " ,,, l , 1 ~ i -l <" , , ,L'ç. sélection ~ la migrationLa deuxi~m~ dimensi?n' du travai~ consiste à exposer les

. l' "

"~ priori empiriques et théoriques à partir desquels i l est " suggéré, que -la l:iélection posi ti ve des migrants

interprovin-o ,

'ciaux' au :Canada constitue une ~daptation à des conditions historiques - éèonomiques - particulières. A la lumiêre de , ,ce 'q'ui ~ui t', i l ,apparaîtra plus clairement qu'il faut si tuer

lès '. 'p~énom~ne s de la mobilité géographique et de la sélection des, migrants dans le contexte de l'époque où ils se

produi-, '

' sent. ,

L'idéologie de la mobili~~

.

,1\ partir de l ' histoire de l'industrialisation de la

'j

Nouve'lle-Angleterre, Thernstrom à commencé par retracer le

d~velQ.ppement d'Une idéologie de la'mobilité au 19ème siêcle.

Il s'~git d'un ensemble d'attitudes et de valeurs associées

, " 0

, ,

, "

à ,une vision méritocratique de la nouvelle société américaine.

,

En ,vertu de l'égalité des chances et g~âce à une saine com-pétition, i l étai1;. établi que les meilleurs devaient gagner:

the function of the ideology of mobility, was

gqe,s:

,

.

\ ,

to supply ~e c'i tizens of nineteenth century ,

Ameri~a with a scheme for comprehending and accomodating themselves to a new social and economic order, according to which a dis-tinctively open social system had :appeared

(Thernstrom, 1964 :'58) • .

,

On trouve: une analye;e semblable chez d'autres

..

" , " " " ~_f,,; ~~,:w\·~,·{;!,~'JI!ï'~f';-'I "l' """'-&l~""li' t .. r ,flrt. ,.r"I(-r-~,,,,.

,..

"

.'

()

,.

. ,

" '10' , i .'industrial society is regarded as being

essen-tially open and meritocratic;.~ The high level

of 'intergen&rat+onal mobility is 'taken as iné-vitable consequence of the technologically and. economically determined 'division of labour ,and

Q • of the necessary pressure within a highly

dynamic form of society .. ~, .• (Goldthorpe, 1970:99).

Avec l'avênement de "l'économie de marché et les flue~ ,

,tuations et l'insécurité du marché de J..'emploi, ,le phénom~nè

de la migration se met à prendre beaucoup d'ampleur. Les

"

mquvements,de main-d'oeuvre vers les villes çlepuis l~s campa- "

gnes d~ lIlême qu'entre les centres industriels par la auite,

constituent une dimension très import~nte des transformat~ons

sociales de l'époque (Thernstrom, 1964:43):

,

just as relati~e staBility is integral to the

social fabric of tra4itional society, 50 it is

clear that relative mObility is integral to, the

changes generat~d by the major social'revolutions

associated with colonisation and industrializa-tion (Goldscheider, 1971:217);

A partir de données échelonnées sur plus de 100 ans, . Thernstrom a également pu étudie r et décrire ~a composi tiçrt"

sociale des courants de migration pour la ville de Boston,

è '

dont il a constaté qu'elle s'était beaucoup modi-fiée entr~"" la fin du 19ème siècle et le milieu du 20ème (1973:30).

C'est à partir de ces observations qu'il soulève

des'ques-ti9ns quant à la validité historique des lois de migration

qui soulignent,l~ sélection positive des migrants et les "liens

1 .

, \

1

entre la migration et le succès économique (1973:41).

Thernstrom observe qu'on peut constater un changement

dans le temps des critères de sélection à la migration).

,

Jusqu'en 1920, explique-t-il, la sélection était surtout

, , ", ? , " " , .' .' " , 'f 1 \ " " " '! " ! , , " '>

&

.h

o

, , 21

négative, les migrants provenant largement des derniers

~che-\

Ions de l'éqhelle professionnellei 1

one

6f

the most important features of the newindus trial cornmunity was that a portion of its population was floating ... unable to forro a' stable economic connection which could hold

--them in the communi ty .•• these men were permanent

transients, helpless before'the vicissitudes of

r

a rapidly changing econorny (Thernstrom, 1~64:3l).Thernstrom arrive à démontrer que la mobilité

géographi-que â cette époque était surtout le fait d" ouvriers (1964 :113)

pour lesquels la migration ne représentait pas un ~hoix entre

des alternatives également intéressantes (1964 :18, '22, 85, 87)

et que contrairement à ce que véhiculait l'idéologie, de la

mobilité,

that their geographical mobility improved their opportunities for upward mobility seems highly ,unlikely (1964:87).

On retrouve en sociologie des migrations '\ID modèle

théori-que pour rendre compte de ce phénomène: ainsi, le modèle des

migrants qui gravissent l'échelle 's,ociaIe, qui se placent à

l'arrivée dans les échelons inférieurs de la hiérarchie,du travail, où i l constituent une main-d'oeuvre bon marché et mobile. Leu"r présence stimule l'économie et perme.t 1.' accès

de la main-d'oeuvre locale à de meilleurs postes plus haut

dans l'échelle sociale ("urban escalator mode 141

) (Thernstrom,

5

1973:31) .

5 pour un survol théorique et historique des migrations au Canada, voir Richmond, A.H. et R.P. Verma, The Economie

of Adaptation of Immigrants: A New Theoretical Perspective,

International Migration Review, 12, 1978, 3-38.

l "

/,1 ", \.~ ~'

w

t

,; \r

r,.

~,~ " " '1 .' .; ,,

,; ~ ',' , ,; ,<':, t~ " l: L t ~'i

t'

~, ~ '" t·-o

22 \La main-d'oeuvre qui, au contraire, avait eu accês à la mobilit€ professionnelle et qui réussissai~ à décrocher les emplois stables et bien payés, ne migrait pas (Thernstrom, 1964:113). Grâce à l'idéologie de la mobilité donc, on don-nait à croire que les conditions qui devaient encourager les travailleurs à la migration témoignaient de la facilité d'ac-cès à la mobilité sociale. L'idéologie de la mobilité ser-vait aussi à 'cautionner les inégalités sociales et à

canali-• 1

'ser des frustrations qui auraient pu mener à des conflits sociaux.

Ce premier modèle de sélection devait se modifier com-pIètement après la deuxième guerre mondiale. A partir des années 30 d'abord, les taux de mobilité des cols blancs les plus qualifiés sont semblables à ceux des ouvriers les moins qualifiés, et les ouvriers spécialisés constituent le groupe d'emploi le moins enclin à la migration. Entre 1935 et 1940

les professionnels et les te,chniciehs deviennent

mobiles de tous les groupes d'emploi. C'est là le ensuite,

les plus

1

phénomène que décrivent encore les études contemporaines au Canada, selon lesquelles la sélection des migrants est le plus souvent conforme à un modêle qui souligne la supériorité des migrants ("migrant superiori ty mode l Il) :

migrants to the city today tend to rank higher, in education and occupation than the population already in the city •.. migrants tend to move directly in to better positions themselves

," ~i i ~; ~\ ~i;, J " ",

,

, ~~,<

1r

1; .; ;,' ~ }'i

k

~ ~ l't

~ ~ ~. fJ l ,()

23Il s'agirait donc d'un revirement complet de la

situa-tion: la ,sélection à la migration est passée d'une relation

in~erse à une relation positive avec le niveau'

socio-économi-gue (ThernstroIDL-1973:228) .

Un modèle d~ sélection bi-modale

Thernstrom concluait en exprimant en ces termes des

réserves à l'endroit des modèles contemporains qui soulignent

la sélection positive à la migration dans les pays indus

tria-lisés:

one wonders whether the exceptional earlier mobi1ity of the American working class and especially of i ts least skilled members does not point ta the existence of a permanent, floating proletariat made up of men on the move spatia11y but rarely winning economic

gains as a result of spatial mobility.

On trouve un écho à cette proposition dans certaines

études. Mclnnis rapporte par exemple gue pour des périodes

et des populations diverses, des études ont démontré que la distribution des migrants le long d'un axe de qualification est bi-modale:

wi th the poor1y educated and the highly educated both disproportionately repre-sented among out migrants (1971:76).

Lee aussi a constaté gue la sélection s'effectue selon

ce modêle (hypothèse 4), gue ce soit en fonction de la caté-gorie d'emploi ou du niveau de scolarité:

for any origin, sorne of the migrants who· leave are responding primarily to plus factor's at destination and, therefore tend

to be positive1y selected, while others are

responding tO.minus factors and therefore

tend to he negatively selected (1966:50).

'---_.

,

• - . < -& , 24 ,C'est surtout dans les études de la migration interna-tionale cepèndant que l'on retrouve une approche

macro-sociologique, diamétralement opposée à

l'analyse-néo-clàssi-que et proche d'un modèle marxiste, qui met énormément d' em-phase sur le concept de la mobilité du travail comme concept

1

économique:

'ce n'est pas le déplacement géographique en

lui-même qui est important, mais sa

signifi-cation q~ant au rôle que la théorie

économi-que lui ffiit jouer et à travers lui, fait

jouer aux': hommes (De Gaudemar, 1976:33).

\

./

Les théoriciens de cette école s'en prennent aux

fonde-ments de l'idéologi~ de la mobilité et contre les études

con-temporaines qui soulignent la sélection positive à la

migra-tion et qui présentent les décisions de migramigra-tion comme des

/

investissementq en capital humain, insérés dans des plans de

carrière:

face à 11 image idyllique entretenue par les

discou~ patronaux et leurs pendants théori-ques, les modèles néo-cJ.assithéori-ques, l'image

d'une mobilité à la fait? désirée par les

tra-vailleurs parce que leur procurant des avan-tages personnels et souhaitable pour le bien-; être collectif et la croissance, se dresse

donc la réalité d'une mobilité subie, engen-drant des flux dl hommes au seul rythme des contradictions et expansions du capital (De

Gaudemar, 1976:1:5). '

, . Au-niveau d~s individus en effet, plutôt qu'un choix

. ~

en vue de lâ maximisation d'u profit individuel - on

recon-. n~ît que, {la) migration est intériorisée par les migrant,s

çomme moy~h:d'accurnula~ion individuelle (De Gaudemar, 1976:

25), l·,'interi>rétati?n, soutenue est celle d'une migration

, ,.

1

()

25 /

subie plutôt que choisie et dont les avantages potentiels pour des migrants ne durent qu'aussi longtemps que la force d'at-,traction sur la main-d'oeuvre est main-çenue (' pull' ) :

their fate both as inq.ividuals and as a class is deter.mined by the ~aws of accumulation. Migration for the individual may afford (in the short run) a rneasure of security, but for the class as a who1e there is nothing but the' insecurity of a proletariat who1lY dependant ,on - and subservient ta - tl').e process of ac-, cumulation (Nikonilakosac-, 1975 :13-14).

J

"

- - - ... - --- -.. _- --... ----.,'I-___ ._H ... ,,+ ... !,.\yl'~""'.;..~.

·&

(~)

,~ " 26 Le cas du Canada.

Comment se fait-il que les études de la sélection des émigrants au Canada ne soulignent pas systématiquement l'im-portance du contexte économique sur le mode de sélection?

Comment expliquer aussi l'absence de toute référence à ~a

possibilité d'une sélection bi-modale à la migration pour le

Canada?

Thernstrom explique le changement qu'il avait constaté . dans les mécanismes de la sélection en suggérant qu'au cours

de la première période que ses données lui avaient permis de

décrire, c',est pour le marché du travail manuel qu'il y avait le

plus de variation entre les régions (1973 :231).

Au Canada de même, l'après-guerre a été une période de développement intense, le marché de l'emploi était varié et en expansion,. les importantes entrées de main-d'oeuvre

étran-gêre en font foi. De pareilles conditions peuvent faire que

la population loca~e trouve généralement à travailler sur

place et que seules les personnes aux caractéristiques

ex-ceptionnelles, c'est-à-dire supérieures à celles de la

moyen-ne, peuvent encore trouver avantage à effectuer des

déprace-ments internes.

Dans une situatipn.€conomique favorable, les prévisions basées sur les principes économiques néo-classiques ont des

chances de se vérifier. La sélection largement positive des

migrants peut s'expliquer en termes d'investissement en

capi-tal humain, ou comme un courant qui emmène les travailleurs

---"---,

-t

.,

:'~'4

It' n 11

1 , , , ,\

&

/

()

27

les plus qualifi~s vers les meilleurs emplois; ou encore, il

peut être possible de vérifier que seuls les plus qualifi~s

sont à même de surmonter de gros obstacles tels la distance,

l'insécurité (un poste réservé à destination est

essentielle-ment un privilège des cadres), la séparation de la famille,

et que la décision s'avère toujours rentable. Il doit

effec-tive,:rœnt s'avérer exact que la main-d'oeuvre qualifiée qui se déplace retire en'plus des avantages économiques - un meilleur salaire pour une caractéristique rare - des avantages sociaux, mesurables en mobili té sociale.

\l

Cependftnr, les observations de Thernstrom sur la mobilit~

des travailleurs même les moins qualifiés, les mécanismes de la migration internationale en période de capitalisme avancé,

donnent à penser qu'il est probable qu'il y ait toujours des

1

secteurs de l'économie où les conditions soient telles que la

1

main-d'oeuvre peu qualifiée doive recourir à la migration.

Il s'agirait de déplacements avec un fort pourcentage de

ris-que et dont l'utilité pour les migrants ne puisse s'expliris-quer

,

par l'idéolog~e de la mobilité, non plus que par un concept comme celui d'un investissement en capital humain.

On peut ainsi supposer que tous les secteurs industriels

! ' )

ne sont pas aussi stables, rentables et, en fonction des in-vestissements qui s'y font, créateurs d'emploi. D'autre part, le chômage est une réalité sociale et économique de notre

société, significative d'une vulnérabilité aux fluctuations économiques et aux changements technologiques, auquel la

.

,.

,1

C)

"

Q,

migration puisse constituer la seule solutiop. Dans ce cas,,, " on de~rait évidemment vérifier que la" sélection à la migra-tion suive une courbe bi-modale, c'est-à-dire que les migrants soient recrutés parmi les personnes dont les caractéristiques

l ' , ' ,

sur les variables" socio-économiques retenues les sei tuent

dans le haut ou dans le bas de l'échelle sociale. La dimin~

tion des débouchés de même que la comp~ti tion accrue en un" endroit précis peuvent forcer de plus larges portions de la'

"

main d'oeuvre à élargir leur marché d'emploi, à,voir plus

grand. Cela pourrait entraîner un recours plus répandu ~ la

migra tion, même interprovinciale. Dans des mots inspirés de

ceux de Lee, et dans certaines conditions ,jon pourrait s' at-'

tendre à constater que, à la fois des personnes sélectiop~

nées po~i tivement et négativement s,' engagent da~s des

migra-tions, ,bien que pour des raisons différentes.

L'importance de la langue dans la sélection'des

migrants internes

Une analyse de la même nature que celle que nous

venons d'élaborer devrait pouvoir expl:i,quer la tend:'3-nce a1?P'~

,.-/ renunent réduite des francophones à quitt'er' leur territoi,re.

- " ~

Les particuiarité~ de l~ pér:i,ode de l'après:"guerre cçmstituent"

à coup sûr un élément d'explication valable: avant cette

période, de 1840 ,jusqu'en 1930, la situation économique

exer-çai t suffisamment de pression sur la p'opulation francophon~

du Québec pour qu'élIe participe abondamnent aU,courarit d'é-migration vers les Etats-Unis. Dans les années 70, d'autre

1 "