Pour l'obtention du grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE POITIERS UFR de sciences humaines et arts

Laboratoire Recherches en psychopathologie. nouveaux symptômes et lien social (Rennes) (Diplôme National - Arrêté du 7 août 2006)

École doctorale : Cognition, comportements, langage(s) - CCL (Poitiers) Secteur de recherche : Psychologie

Présentée par :

Dominique Knutsen

Le rôle de l accessibilité en mémoire

dans la réutilisation des références en dialogue collaboratif :

Contribution à l étude du dialogue humain-humain

et humain-système

Directeur(s) de Thèse :Ludovic Le Bigot

Soutenue le 06 novembre 2014 devant le jury

Jury :

Président Michel Fayol Professeur émérite - Université Blaise Pascal, Clermond Ferrand 1 Rapporteur Adrian Bangerter Professeur - Université de Neuchâtel (Suisse)

Rapporteur François-Xavier Alario Directeur de Recherche CNRS - Université Aix-Marseille 1 Membre Ludovic Le Bigot Professeur - Université de Poitiers

Membre Olivier Pietquin Professeur - Université Lille 1

Pour citer cette thèse :

Dominique Knutsen. Le rôle de l accessibilité en mémoire dans la réutilisation des références en dialogue

collaboratif : Contribution à l étude du dialogue humain-humain et humain-système [En ligne].

UFR Sciences Humaines et Arts

Centre de Recherches sur la Cognition et l’Apprentissage – UMR 7295

Le rôle de l’accessibilité en mémoire dans la

réutilisation des références en dialogue collaboratif

Contribution à l’étude du dialogue humain et

humain-système

Thèse de doctorat de l’Université de Poitiers Mention Psychologie Présentée par Dominique KNUTSEN Sous la direction de Ludovic LE BIGOT Membres du jury

François-Xavier Alario, Directeur de Recherche CNRS, Aix Marseille Université (rapporteur) Adrian Bangerter, Professeur, Université de Neuchâtel (rapporteur)

Didier Bazalgette, Docteur, Direction Générale de l’Armement

Michel Fayol, Professeur Emérite, Université Blaise Pascal, Clermont Ferrand Ludovic Le Bigot, Professeur, Université de Poitiers (directeur)

Mes premiers remerciements vont à mon directeur de thèse. Ludovic, merci d’avoir accepté de devenir mon directeur de mémoire, puis de thèse, me permettant de travailler sur un thème qui n’a jamais cessé de me passionner. Merci pour tous les excellents conseils que tu m’as donnés pendant toutes ces années et que je n’oublierai pas. Merci pour tout le temps que tu as bien voulu me consacrer. Merci de m’avoir transmis ton amour des statistiques et de la méthodologie. Merci de m’avoir permis de voyager à de très nombreuses reprises et de découvrir le monde de la recherche sous toutes ses latitudes. Aussi, merci pour ta

gentillesse et ta patience. Merci pour ta très grande disponibilité et pour ta capacité à répondre aux mails même tard le soir, même le dimanche et même pendant les vacances ! Travailler avec toi est une chance incroyable et j’espère que nous aurons l’occasion de collaborer encore longtemps.

Mes remerciements sincères vont également aux membres de mon jury. Merci à François-Xavier Alario et à Adrian Bangerter d’avoir accepté de rapporter la thèse, et à Didier Bazalgette, Michel Fayol et Olivier Pietquin d’avoir accepté de faire partie de mon jury de thèse.

Je remercie le CeRCA et l’équipe CLIF de m’avoir accueillie pour la réalisation de cette thèse. Ce travail n’aurait pas été possible sans le soutien financier de la Direction Générale de l’Armement et de la Région Poitou-Charentes, que je remercie également.

Je remercie aussi la société Voxygen d’avoir fourni la voix de synthèse utilisée pour construire le système artificiel de dialogue utilisé dans l’Expérience 5 de la thèse.

Tout au long de mon cursus universitaire, de nombreux enseignants-chercheurs ont joué un rôle-clé dans mon envie de poursuivre dans la recherche en psychologie. Je souhaite tout particulièrement dire un grand merci à Virginie Laval et à François Rigalleau de m’avoir fait découvrir la pragmatique et la psychologie du dialogue pendant mon année de L3. C’est grâce à vous, à votre enthousiasme et à vos grandes qualités pédagogiques que j’ai eu le déclic et que j’ai acquis la certitude que je voulais travailler sur la communication.

Je souhaite remercier les personnels administratifs et techniques du CeRCA, Marie-Annick Thouvenin, Hélène Brillet-Arthus, Yves Almécija, Marie-Françoise Crété, Jean Pylouster et Didier Robert, pour leur aide, leur grande disponibilité et pour leur bienveillance tout au long de ma thèse. Je remercie tout particulièrement Christine Ros d’avoir endossé le rôle de magicienne d’Oz pour l’Expérience 5 de ma thèse. Merci d’avoir accepté de passer de (très) longues heures à indiquer aux participants que « le restaurant français est dans le quartier de la gare » ou que « je ne vous ai pas compris, merci de répéter », je sais que ce n’était pas facile ! Je remercie également les personnels de la MSHS qui ont contribué à la réalisation de ma thèse d’une manière ou d’une autre, et tout particulièrement François Debien pour sa bonne humeur et son efficacité redoutable.

Parmi les doctorants (ou ex-doctorants), je tiens tout particulièrement à remercier mon premier collègue de bureau. Loïc, merci d’avoir été là tout au long de ma première année pour me guider, me conseiller et répondre à toutes les questions que je me posais à ce moment-là. Ta présence a été d’un grand soutien et d’un grand réconfort. Nos grandes discussions philosophiques sur la recherche me manquent beaucoup (nos grandes

ensemble. Merci à Sandrine, dont l’amitié a toujours beaucoup compté pour moi. Merci enfin à Charlotte pour les discussions passionnantes (mais trop peu nombreuses !) sur

l’articulation entre psycholinguistique et linguistique.

Merci à mes amis. Camille, tu ne t’en rappelles sans doute pas, mais c’est lors de nos longues discussions nocturnes par tchat AOL interposé que tu m’as donné, il y a très longtemps, l’idée de faire des études de psychologie. Matthieu, ton amitié m’est très

précieuse, et le fait qu’on se soit inscrits en thèse à peu près en même temps a été un boost incroyable pour moi. Marie-No, merci pour ton soutien et pour ton intérêt pour mon travail, qui sont d’autant plus sincères que je sais que la psycho cognitive n’est vraiment pas ton truc ! Merci à tous les autres, merci d’être là, tout simplement.

Merci à ma famille. Mum and Dad, thank you for everything. Thank you for your financial support during my first couple of years at the University. I just couldn’t have made it if you hadn’t been there. Thank you for your moral support, your encouragements and your love. In the past couple of years, you have accepted (often on very short notice) to proofread a few of my papers and I am also extremely grateful for that. Dad, thank you for forcing us to speak English at home when we were kids. It was really annoying at the time, but it finally turned out to be really useful in my work! Merci également à la famille Charles de m’avoir accueillie si chaleureusement. Votre amour et votre gentillesse m’ont grandement aidée à surmonter les épreuves et défis que j’ai rencontrés ces cinq dernières années. Je remercie tout particulièrement Claudine, la meilleure belle-mère au monde et ma fan numéro 1. Tes encouragements me touchent beaucoup et comptent énormément pour moi.

Je dédie cette thèse à mon mari, Jean-Mi, à qui je suis infiniment redevable. Tu le sais bien, ce travail n’aurait pas pu voir le jour sans tes encouragements et ton soutien permanents. Tes relectures attentives, tes conseils avisés et tes critiques ont été extrêmement précieux. Ils m’ont poussée à essayer de donner le meilleur de moi-même et à toujours rester

exigeante vis-à-vis de mon travail. Je dédie aussi un peu cette thèse à Holly, que le dialogue n’intéresse pas du tout, mais dont la présence bienveillante m’a beaucoup réconfortée lors de la rédaction.

Introduction générale ...13

1. Le rôle de la représentation du partenaire et de la saillance des informations dans la production et la compréhension en dialogue ...15

2. Méthodes d’étude et théories actuelles en psychologie du dialogue ...17

3. Présentation des objectifs de la thèse ...19

Chapitre 1 : Collaboration et alignement en dialogue ...21

1. Le dialogue comme activité collaborative ...22

1.1. Genèse de l’approche collaborative ...22

1.2. Le terrain commun ...24

1.2.1. Les heuristiques de coprésence ...24

1.2.2. Contribution au dialogue et terrain commun...26

1.3. La visée vers l’auditoire dans la production et la compréhension ...28

1.3.1. Le rôle du terrain commun en production ...29

1.3.2. Le rôle du terrain commun en compréhension ...32

1.3.3. Les biais dans l’estimation initiale du terrain commun ...35

1.4. Les coûts cognitifs liés au dialogue ...36

1.4.1. Les coûts cognitifs liés à la prise en compte du terrain commun ...36

1.4.2. Le principe du moindre effort collaboratif ...38

2. Le modèle de l’alignement interactif : Une alternative à l’approche collaborative ? ....40

2.1. Le modèle de l’alignement interactif ...41

2.1.1. L’amorçage en production et en compréhension ...41

2.1.2. L’alignement dans le dialogue ...44

2.2. L’alignement en dialogue humain-système ...49

2.2.1. Etude du rôle de la représentation du partenaire à travers le dialogue humain-système ...51

2.2.2. L’influence de la représentation du partenaire sur le degré d’alignement en dialogue humain-humain et humain-système ...54

3. Conclusion ...56

Chapitre 2 : L’égocentrisme dans le dialogue ...57

1. Les approches égocentrique et probabiliste du dialogue ...58

1.1. L’approche égocentrique du dialogue ...58

1.1.1. L’égocentrisme en production : le modèle de monitorage et d’ajustement ...58

1.1.2. L’égocentrisme en compréhension : le modèle d’ancrage et d’ajustement ...61

1.2. L’approche probabiliste comme compromis entre la collaboration et l’égocentrisme ...66

2. L’approche du dialogue basée sur la mémoire ...69

2.1. Visée vers l’auditoire et résonance en mémoire ...69

2.1.1. L’évaluation du caractère partagé des connaissances stockées en mémoire…… ...70

2.1.2. La formulation des messages ...72

2.2. L’effet production en mémoire ...75

3. Conclusion ...77

Chapitre 3 : Synthèse, raisonnement et hypothèses générales ...81

1. Synthèse et raisonnement ...81

1. Introduction et présentation des expériences ...87

2. Expérience 1 : Accessibilité en mémoire et réutilisation des références ...89

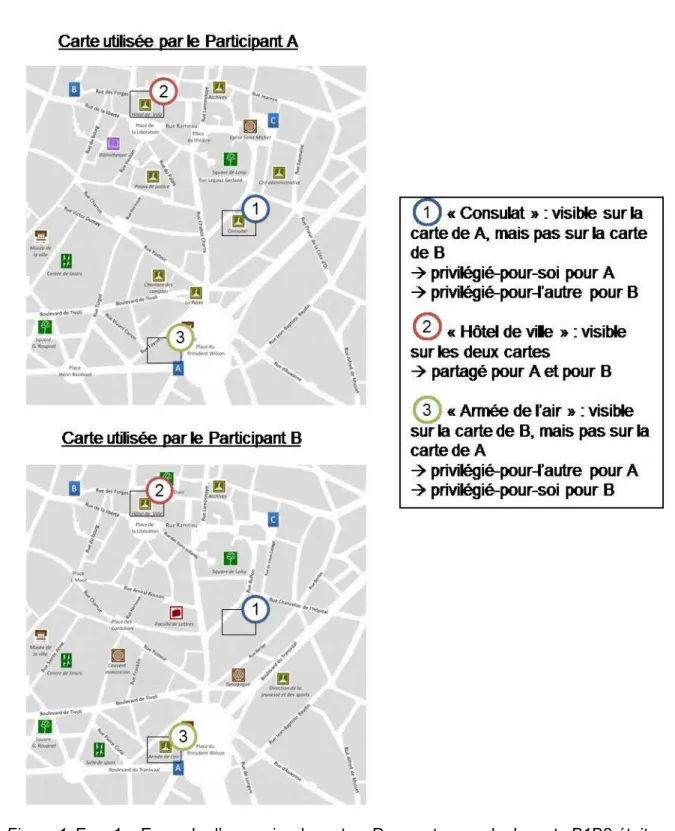

2.1. Hypothèses ...89 2.2. Méthode ...89 2.2.1. Participants ...89 2.2.2. Appareillage...90 2.2.3. Matériel ...90 2.2.4. Tâche ...92

2.2.5. Plan expérimental et procédure ...93

2.2.6. Codage des données et variable dépendante ...93

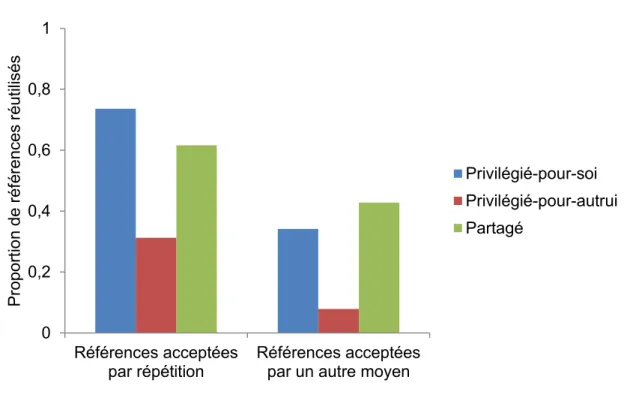

2.3. Résultats...95

2.4. Discussion ...98

3. Expérience 2 : L’influence de l’acceptation et de la réutilisation sur l’accessibilité des références à la fin de l’interaction ... 100

3.1. Hypothèses ... 100

3.2. Méthode ... 101

3.2.1. Participants ... 101

3.2.2. Appareillage et matériel ... 101

3.2.3. Tâche ... 102

3.2.4. Plan expérimental et procédure ... 102

3.2.5. Codage des données et variable dépendante ... 103

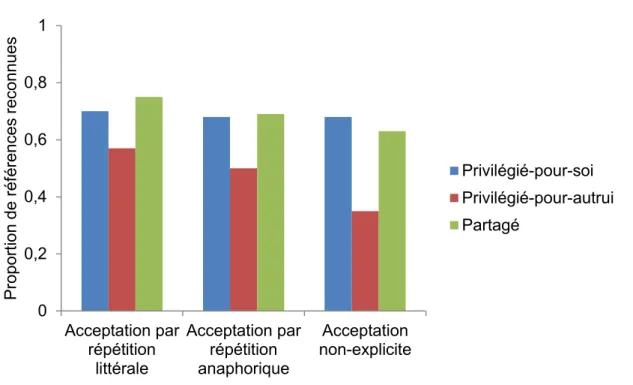

3.3. Résultats... 104

3.3.1. Modèle 1 : Test de l’hypothèse d’acceptation ... 106

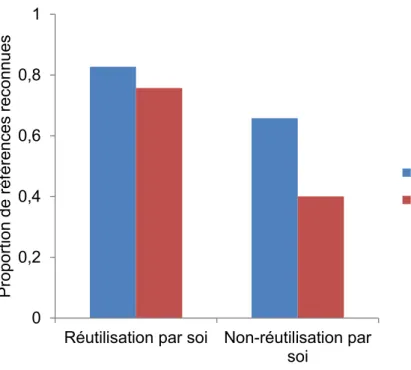

3.3.2. Modèle 2 : Test de l’hypothèse de réutilisation ... 107

3.4. Discussion ... 108

4. Discussion générale des Expériences 1 et 2 ... 109

Chapitre 5 : La présentation et l’acceptation comme déterminants de la réutilisation des références pendant le dialogue ... 117

1. Introduction et présentation des expériences ... 117

2. Expérience 3 : La présentation et l’acceptation comme déterminants de la réutilisation (dialogue par triades) ... 120

2.1. Hypothèses ... 120

2.2. Méthode ... 121

2.2.1. Participants ... 121

2.2.2. Appareillage et matériel ... 121

2.2.3. Tâche ... 122

2.2.4. Plan expérimental et procédure ... 122

2.2.5. Codage des données et variables dépendantes ... 123

2.3. Résultats... 124

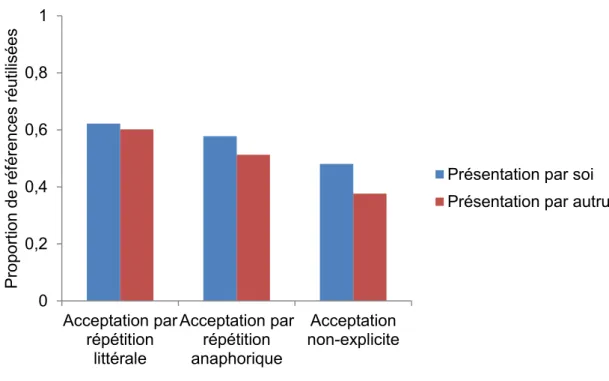

2.3.1. Réutilisation des références (phase de dialogue) ... 124

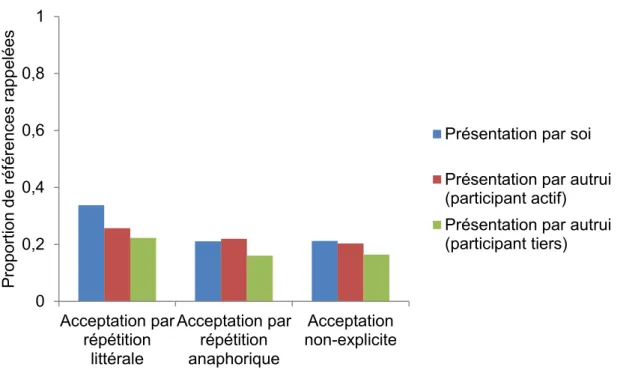

2.3.2. Rappel des références (phase de rappel) ... 126

2.4. Discussion ... 127

3. Expérience 4 : La présentation et l’acceptation comme déterminants de la réutilisation (dialogue par dyades) ... 129

3.1. Hypothèses ... 129

3.2.3. Tâche et procédure ... 130

3.2.4. Plan expérimental et codage des données ... 130

3.3. Résultats... 130

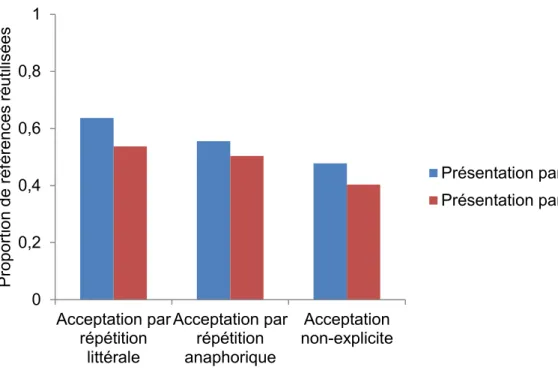

3.3.1. Réutilisation des références (phase de dialogue) ... 130

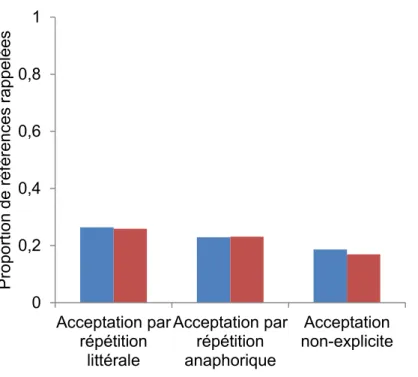

3.3.2. Rappel des références (phase de rappel) ... 132

3.4. Discussion ... 133

4. Discussion générale des Expériences 3 et 4 ... 133

Chapitre 6 : La présentation et l’acceptation comme déterminants de l’accessibilité en mémoire des références en dialogue humain-système ... 137

1. Introduction, présentation de l’expérience et hypothèses ... 137

2. Méthode... 139

2.1. Participants ... 139

2.2. Appareillage et matériel ... 139

2.2.1. Items « spécialité-lieu-prix » et listes ... 139

2.2.2. Carte de la ville ... 140

2.2.3. Système simulé de dialogue ... 140

2.3. Tâche ... 141

2.4. Plan expérimental et procédure ... 143

2.5. Codage des données et variable dépendante ... 144

3. Résultats ... 144

4. Discussion ... 146

Chapitre 7 : Discussion générale et conclusion ... 149

1. Apports des résultats aux approches théoriques du dialogue ... 150

1.1. Apports des résultats à l’approche basée sur la mémoire ... 151

1.2. Apports des résultats à l’approche collaborative ... 154

1.3. Apports des résultats aux approches égocentrique et probabiliste ... 157

2. Présentation du modèle du management du dialogue ... 159

2.1. Première étape : La présentation et l’acceptation des références ... 160

2.2. Deuxième étape : La réutilisation des références ... 162

2.3. Prédictions liées au modèle ... 164

3. Limitations et perspectives de recherche ... 165

3.1. Axe 1 : Vers une meilleure spécification du management du dialogue ... 166

3.1.1. Limitations méthodologiques et questions théoriques en lien avec l’acceptation et la réutilisation des références pendant le dialogue ... 166

3.1.2. Extension du modèle : la présentation comme ancrage égocentrique et l’influence du management du dialogue sur l’adaptation lors d’interactions ultérieures…. ... 169

3.2. Axe 2 : Management du dialogue et dialogue humain-système ... 171

4. Conclusion générale ... 176

Références bibliographiques ... 177

T

ABLE DES FIGURES

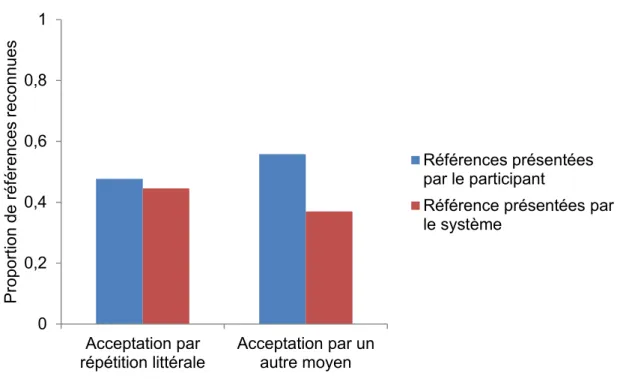

Figure 1. Exp. 1 – Exemple d’une paire de cartes. ...91 Figure 2. Exp. 1 – Proportion de références réutilisées en fonction du Type d’Acceptation et du Statut. ...97 Figure 3. Exp. 2 – Proportion de références reconnues en fonction du Type d’Acceptation et du Statut. ... 107 Figure 4. Exp. 2 – Proportion de références reconnues en fonction de la Réutilisation Par Soi et de la Réutilisation Par Autrui. ... 108 Figure 5. Exp. 3 – Cartes utilisées par les participants. ... 121 Figure 6. Exp. 3 – Proportion de références réutilisées en fonction du Type d’Acceptation et de la Présentation. ... 125 Figure 7. Exp. 3 – Proportion de références rappelées en fonction du Type d’Acceptation et de la Présentation. ... 127 Figure 8. Exp. 4 – Proportion de références réutilisées en fonction du Type d’Acceptation et de la Présentation. ... 132 Figure 9. Exp. 4 – Proportion de références rappelées en fonction du Type d’Acceptation et de la Présentation. ... 133 Figure 10. Exp. 5 – Proportion de références reconnues en fonction du Type d’Acceptation et du Partenaire ayant Présenté la Référence. ... 146

T

ABLE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Exp. 1 – Nombre Moyen (et Ecarts-Types) de Références Présentées par

Dialogue, de Mots par Dialogue et de Tours de Parole par Dialogue par Condition ...95 Tableau 2 : Exp. 2 – Nombre de Références Identifiées comme Mentionnées et comme Non-Mentionnées dans la Tâche de Reconnaissance en fonction du Statut et de la Mention lors de la Phase de Dialogue ... 105

T

ABLE DES ANNEXES

Annexe A : Exemple de listes utilisées dans l’Expérience 1 ... 200

Annexe B : Codage utilisé dans l’Expérience 1 ... 201

Annexe C : Résultats des expériences ... 204

Annexe D : Les modèles mixtes ... 209

Annexe E : Spécification de la structure aléatoire des modèles ... 214

Annexe F : Les odd ratios ... 216

Annexe G : Calcul et comparaison des moyennes marginales estimées ... 219

Annexe H : Structure aléatoire des modèles ... 221

Annexe I : Test des effets fixes et paramètres des modèles ... 222

Annexe J : Réplication de l’Expérience 1 (environnement familier des participants) ... 228

Annexe K : Exemple d’une paire de cartes utilisées dans l’Expérience 2... 234

Annexe L : Exemple de carnet utilisé dans l’Expérience 2 ... 235

Annexe M : Codage utilisé dans l’Expérience 2 ... 236

Annexe N : Codage utilisé dans l’Expérience 3 ... 237

Annexe O : Carte complète et carte vierge utilisées dans l’Expérience 4... 240

Annexe P : Exemple de liste fournie au participant dans l’Expérience 5 ... 241

Annexe Q : Cartes remises aux participants dans l’Expérience 5 ... 243

Dans la vie quotidienne, les situations d’interaction langagière sont très fréquentes et renvoient à des situations variées : un enseignant s’adressant à une classe dans le cadre d’un cours, deux amis se racontant leur dernier week-end, etc. Dans certains cas, les locuteurs s’engagent dans une interaction en vue d’atteindre un but en particulier, comme par exemple décider de la meilleure date pour fixer un rendez-vous : l’interaction constitue alors un dialogue entre ces deux locuteurs.

Les formes prises par le dialogue sont nombreuses : selon les circonstances, il implique deux personnes ou plus de deux personnes, et la communication a lieu en face-à-face ou par média interposé (téléphone, visioconférence, texto, messagerie instantanée, etc.). De plus, aujourd’hui, tous les partenaires impliqués dans un dialogue ne sont pas nécessairement des êtres humains : dans certains cas, au moins un des partenaires est un système automatique de dialogue.

Malgré l’apparente facilité du dialogue (quelle que soit sa forme), les processus psychologiques sous-jacents sont particulièrement complexes. Cette complexité est en partie liée aux activités de production et de compréhension dans lesquelles s’engage chaque locuteur. Par ailleurs, le dialogue ne se réduit pas à une situation où l’un des locuteurs produit du langage et où l’autre locuteur comprend ce qui est dit : les locuteurs doivent aussi s’assurer du bon déroulement de l’interaction s’ils veulent parvenir à se comprendre. Dans ce but, les locuteurs collaborent, c’est-à-dire qu’ils réalisent tous des efforts en vue

d’atteindre le but qui sous-tend l’interaction. La notion de collaboration explique elle aussi une partie de la complexité inhérente à tout dialogue.

La collaboration entre les partenaires contribue au bon déroulement de l’interaction. Cependant, lorsqu’un locuteur cherche à collaborer avec son ou ses partenaires de dialogue, son comportement et ses efforts sont nécessairement contraint par les limitations

(attentionnelles, mnésiques, etc.) qui lui sont imposées par son propre système cognitif (et incidemment par celui de son ou ses partenaire(s)). Comment deux locuteurs (ou plus) engagés dans une interaction dépassent-ils ces limitations individuelles afin d’assurer la réussite du dialogue ?

I

NTRODUCTION GENERALE

Quand deux collègues cherchent à fixer une date pour l’organisation d’une réunion, ou lorsqu’une personne s’adresse à un employé d’une compagnie ferroviaire pour acheter un billet de train, l’interaction est sous-tendue par un but commun aux deux locuteurs (trouver une date dans le premier exemple et mener la vente à son terme dans le second). Une interaction au cours de laquelle deux locuteurs utilisent le langage en vue d’atteindre un but commun est appelée dialogue (Caron, 1997 ; Clark, 1996). Dans ce type de situation, tous les locuteurs ont un intérêt à parvenir à se comprendre : aussi, le dialogue constitue une méthode d’étude privilégiée des processus et des comportements mis en œuvre par les locuteurs pour parvenir à atteindre la compréhension mutuelle. Les résultats obtenus ne sont cependant pas limités aux situations où des locuteurs partagent un but commun : dans certains cas, ils sont aussi mis en œuvre lors d’une discussion ou d’une conversation, dans lesquelles les locuteurs s’engagent sans but précis. Par ailleurs, le langage étant le plus souvent utilisé dans des situations interactives (Clark, 1992, 1996), l’étude du dialogue est intégrative des travaux sur la production et la compréhension du langage. De façon plus générale, l’étude du dialogue contribue à une meilleure connaissance des comportements et processus individuels et collectifs dans les situations (interactives ou non) où des individus partagent un but commun.

Chaque locuteur est amené à jouer deux rôles différents au cours d’un dialogue : celui d’émetteur (qui produit des énoncés) et celui de récepteur (à qui les énoncés produits sont destinés). Les locuteurs passent par conséquent de la production à la compréhension et de la compréhension à la production tout au long de l’interaction. Lorsque le dialogue

implique plus de deux personnes, les locuteurs sont aussi amenés à jouer le rôle de tiers : ils assistent alors à tout ou partie de l’interaction sans avoir l’opportunité de produire des

énoncés. Les comportements de ces différents partenaires sont coordonnés finement tout au long de l’interaction, aussi bien au niveau des intentions que des comportements. Par

exemple, au moment de la production d’un énoncé, l’émetteur doit avoir l’intention d’être compris, et le récepteur doit avoir l’intention de le comprendre, sans quoi l’interaction échoue (Gambi & Pickering, 2011). Par ailleurs, la production et la compréhension s’influencent mutuellement pendant le dialogue. Un énoncé produit par A en présence de B influence non seulement le contenu des énoncés produits par A dans la suite de l’interaction, mais aussi le contenu de ceux produits par B : la production de cet énoncé a aussi une influence sur la compréhension par A des énoncés produits par B dans la suite de l’interaction (pour faciliter la lecture de la thèse, le masculin est toujours utilisé pour désigner A et le féminin pour désigner B ; le féminin est également utilisé pour désigner C, mentionnée plus tard).

Produire des énoncés en dialogue nécessite de réaliser un certain nombre de choix (conscients ou non). Par exemple, lorsqu’un émetteur a l’intention de désigner une chaise, il peut choisir d’utiliser soit le mot « chaise », soit le mot « siège ». Comprendre des énoncés nécessite également de réaliser des choix, car un énoncé donne fréquemment lieu à

plusieurs interprétations différentes. Par exemple, lorsqu’un récepteur cherche à comprendre le mot « avocat », il choisit l’interprétation la plus appropriée parmi les deux interprétations possibles (le fruit de l’avocatier ou le juriste). Les choix réalisés en production et en

compréhension sont guidés par un certain nombre de facteurs, dont certains renvoient au contenu de l’interaction (par exemple, un mot entendu récemment est susceptible d’être produit à nouveau) ; d’autres renvoient au contexte de dialogue (par exemple, le sujet du dialogue influence la compréhension d’un mot polysémique) ; d’autres encore renvoient aux

connaissances que chaque locuteur attribue à son partenaire (par exemple, un enseignant n’utilise pas les mêmes termes selon qu’il s’adresse à ses collègues ou à des étudiants) ; enfin, d’autres renvoient aux connaissances des locuteurs concernant le déroulement des interactions (par exemple, un locuteur sait qu’il doit être poli avec son partenaire). Ces choix ont des conséquences importantes pour la réussite de l’interaction, car produire un terme incompréhensible pour autrui ou comprendre un énoncé de manière erronée empêche les partenaires de se comprendre. L’un des objectifs poursuivis dans le cadre de la psychologie du dialogue est d’isoler les facteurs influençant les choix des locuteurs en dialogue. Une meilleure connaissance de ces facteurs contribue au développement de modèles théoriques rendant compte des comportements et des processus à l’œuvre pendant l’interaction.

1. Le rôle de la représentation du partenaire et de

la saillance des informations dans la production

et la compréhension en dialogue

Parmi les facteurs susceptibles d’affecter les choix des locuteurs au cours du dialogue, la représentation mentale du partenaire renvoie à l’ensemble des connaissances, compétences et capacités que chaque locuteur attribue à son partenaire de dialogue. Une telle

représentation est déjà en partie en place avant le début de l’interaction (Clark & Marshall, 1978, 1981). Par exemple, si le locuteur A sait que la locutrice B est, comme lui, étudiante en psychologie, A attribue à B un certain nombre de connaissances dans ce champ avant même qu’ils n’aient commencé à interagir. Cette représentation n’est pas statique : elle est mise à jour tout au long de l’interaction en fonction des énoncés et comportements produits par les locuteurs (Kuhlen & Brennan, 2010 ; Kuhlen, Galati, & Brennan, 2012). Par exemple, si B mentionne au cours de l’interaction son intérêt pour la psychologie cognitive, A s’appuie sur cette information pour affiner sa représentation initiale de B. Ce type de représentation est utilisé par les locuteurs pour produire des énoncés adaptés, c’est-à-dire des énoncés compréhensibles simplement et de manière univoque par un partenaire donné. Par exemple,

lors d’un dialogue avec B, A utilise plus de termes techniques associés à la psychologie que lors d’un dialogue avec C, qui est étudiante en droit (Isaacs & Clark, 1987 ; Nückles, Winter, Wittwer, Herbert, & Hübner, 2006). Les locuteurs utilisent également la représentation du partenaire pour écarter les interprétations potentielles renvoyant à des connaissances dont le partenaire ne dispose pas. Lorsque C cherche à comprendre un énoncé produit par A et faisant potentiellement référence à un terme juridique, C prend en compte le fait que A a peu de connaissances dans ce champ pour écarter cette interprétation (Brown-Schmidt, 2009a).

Par ailleurs, au cours du dialogue, certains éléments sont plus saillants que d’autres du point de vue de chaque locuteur. La notion de saillance renvoie à la mise en relief d’un ou plusieurs éléments par rapport à d’autres ; elle est par exemple liée à l’accessibilité des informations en mémoire. Lorsque B produit un terme technique lié à la psychologie au cours d’un dialogue entre A et B, l’accessibilité de ce terme augmente du point de vue de A et de B : il devient alors saillant pour ces locuteurs. En dialogue, un élément saillant est plus susceptible d’être intégré à la production d’un énoncé ou d’être pris en compte lors de la compréhension d’un énoncé qu’un élément peu saillant, ce qui interfère parfois avec la prise en compte de la représentation mentale du partenaire (Horton & Gerrig, 2005a ; Horton & Keysar, 1996 ; Keysar, Barr, Balin, & Brauner, 2000). Lors d’un dialogue entre A et C, la forte accessibilité d’un terme technique lié à la psychologie du point de vue de A (par exemple parce que ce terme a été mentionné lors d’une interaction antérieure avec B) rend A susceptible de produire ce terme, même si la représentation mentale que A détient de C suggère que C n’est pas capable de le comprendre.

Plusieurs approches théoriques ont été développées en vue de rendre compte de l’influence de la représentation du partenaire et de la saillance des informations sur les choix réalisés par les locuteurs pendant le dialogue. Les méthodes d’étude habituellement utilisées dans le champ de la psychologie du dialogue et les principales approches théoriques sont présentées brièvement dans la section suivante.

2.

Méthodes d’étude et théories actuelles en

psychologie du dialogue

La plupart des travaux sur la production et la compréhension en dialogue concernent la production et la compréhension des références (voir Clark & Bangerter, 2004). Une référence est une expression linguistique (nom, syntagme nominal ou anaphore) utilisée pour désigner un objet ou une entité (le référent). Un même référent est généralement associé à plusieurs références différentes (selon les circonstances, A a le choix d’appeler une même table « la table » ou « la grande table du salon »), et une même référence renvoie généralement à plusieurs référents potentiels (quand B produit la référence « la table », A doit choisir, parmi toutes les tables auxquelles B fait potentiellement référence, laquelle B a vraisemblablement l’intention de désigner). La production et la compréhension des

références sont souvent étudiées en psychologie du dialogue, car les références connues ou non des participants peuvent être manipulées facilement. Les résultats obtenus sont ensuite étendus à la production et à la compréhension des énoncés en général.

Une tâche souvent utilisée pour étudier la production et la compréhension des références en dialogue est la tâche de communication référentielle (Clark & Wilkes-Gibbs, 1986 ; Krauss & Weinheimer, 1966). Dans cette tâche, l’un des participants (le directeur) doit donner à l’autre participant (l’exécutant) des indications pour que celui-ci range des objets ou des images dans un ordre prédéfini par l’expérimentateur. Dans les études sur la production des références, les connaissances de l’exécutant sont manipulées, et les références utilisées par le directeur pour désigner les objets ou les images sont examinées. Par exemple,

l’exécutant ne connaît le nom que d’une partie des images qu’il a sous les yeux, tandis que le directeur les connaît tous. Si le directeur utilise des noms pour désigner les images connues du participant et des descriptions pour désigner les images qu’il ne connaît pas, le comportement du directeur est dit adapté à l’exécutant (Heller, Gorman, & Tanenhaus, 2012). Dans les études sur la compréhension, les connaissances du directeur sont manipulées, et la compréhension de l’exécutant est examinée à travers l’analyse de ses

mouvements oculaires (voir par exemple Brown-Schmidt & Tanenhaus, 2008 ; pour une discussion, voir Bezuidenhout, 2013, 2014 ; Brown-Schmidt & Heller, 2014). Par exemple, le directeur produit une référence qui renvoie à deux objets différents du point de vue de l’exécutant, mais dont un seul est visible du directeur : le directeur fait par conséquent nécessairement référence au seul objet visible de son point de vue. Si l’exécutant considère les deux objets comme des référents potentiels (ce qui se traduit par le fait de passer autant de temps à regarder les deux objets), son comportement est dit guidé par la saillance des informations, plutôt que par une estimation des connaissances du directeur (Barr & Keysar, 2002). Dans les expériences sur la compréhension, le directeur est généralement un compère, c’est-à-dire une personne recrutée par l’expérimentateur pour jouer le rôle de participant (le véritable participant n’est pas informé qu’il s’agit d’un compère). L’avantage principal est que le comportement du compère est prédéfini à l’avance et identique d’une passation à l’autre. Cette procédure présente cependant des inconvénients, parmi lesquels le fait que le compère n’est pas engagé dans l’interaction au même titre que le véritable participant (surtout quand le compère répète la même expérience plusieurs fois), affectant le comportement du participant (Kuhlen & Brennan, 2013 ; Lockridge & Brennan, 2002).

Les résultats obtenus dans les études sur la production et la compréhension des références sont parfois contradictoires, conduisant au développement de plusieurs

approches théoriques. La plupart de ces approches s’appuient, tout ou partie, sur l’approche collaborative (Brennan & Clark, 1996 ; Clark, 1992, 1996 ; Clark & Brennan, 1991 ; Clark & Marshall, 1981 ; Clark & Wilkes-Gibbs, 1986). L’une des idées centrales défendues est que la représentation mentale du partenaire guide systématiquement la production et la

compréhension des énoncés pendant le dialogue. Cette idée a été remise en question et/ou nuancée dans le modèle de l’alignement interactif (Pickering & Garrod, 2004, 2006, 2009), dans l’approche égocentrique (Barr & Keysar, 2002 ; Horton & Keysar, 1996 ; Keysar, 1997, 2007 ; Keysar et al., 2000 ; Keysar, Barr, Balin, & Paek, 1998 ; Keysar, Barr, & Horton, 1998) et dans l’approche probabiliste (Brennan & Hanna, 2009 ; Brown-Schmidt & Hanna, 2011 ; Hanna, Tanenhaus, & Trueswell, 2003 ; Hanna & Tanenhaus, 2004), qui soulignent le rôle

joué par la saillance des informations dans le dialogue. Enfin, l’approche basée sur la mémoire (Horton, 2007, 2008 ; Horton & Gerrig, 2002, 2005a, 2005b ; Horton & Slaten, 2012) a été développée en vue de rendre compte de l’influence des processus de mémoire épisodique lors de la prise en compte de la représentation du partenaire. La mémoire épisodique est une composante de la mémoire à long terme dans laquelle sont stockés les événements personnellement vécus par un individu ; ces événements sont associés au contexte spatial et temporel dans lequel ils ont initialement été encodés (Tulving, 1972, 2002). L’ensemble de ces approches laisse cependant plusieurs questions sans réponse ; il est notamment nécessaire de mieux préciser l’articulation entre collaboration et mémoire.

3. Présentation des objectifs de la thèse

Un dialogue est une activité orientée vers un but au cours de laquelle chaque locuteur produit et comprend des énoncés et des références. Les choix des locuteurs sont guidés par plusieurs facteurs, étudiés dans le cadre des approches évoquées ci-dessus. L’objectif de la thèse est de proposer un cadre théorique rendant compte du déroulement du dialogue et tenant compte à la fois de la collaboration entre les partenaires et de l’influence des mécanismes de mémoire en jeu au cours de l’interaction. Il s’agit de montrer que les mécanismes de mémoire à l’œuvre lors de la construction collaborative de références partagées pendant le dialogue contribuent à rendre ces références plus ou moins

accessibles, et par conséquent plus ou moins susceptibles d’être produites à nouveau, pour chacun des locuteurs.

La thèse est constituée de sept chapitres et d'une série d’annexes. Le Chapitre 1 présente l’approche collaborative du dialogue et souligne que la représentation du partenaire y joue un rôle central. Le modèle de l’alignement interactif, qui constitue une critique forte de l’approche collaborative, est également présenté. Les contradictions apparentes entre ces deux approches sont en partie dépassées à travers l’étude du dialogue humain-système. Le Chapitre 2 présente plusieurs approches théoriques alternatives à l’approche collaborative et

au modèle de l’alignement interactif. L’objectif est de montrer comment ces approches enrichissent les propositions initialement développées dans le cadre de l’approche collaborative. Le raisonnement de la thèse et les hypothèses sont présentés dans le Chapitre 3. Ces hypothèses concernent principalement l’accessibilité en mémoire des références produites au cours du dialogue.

Le Chapitre 4 présente deux expériences réalisées en vue de comprendre comment l’accessibilité en mémoire des références affecte non seulement le déroulement de

l’interaction, mais également la trace laissée par le dialogue dans la mémoire de chacun des locuteurs. Dans ces expériences, des participants interagissaient en vue d’établir un

itinéraire pour une personne imaginaire. Au cours de l’interaction, ils faisaient référence aux repères représentés sur des cartes qui leur avaient été remises au début de l’expérience. L’accessibilité des références a été manipulée en faisant varier la visibilité des repères du point de vue de chaque locuteur. La production des références pendant l’interaction (Expérience 1) et l’accessibilité des références produites pendant l’interaction à la fin de l’interaction (Expérience 2) ont été examinées. Le Chapitre 5 présente deux expériences réalisées afin d’isoler les déterminants de l’accessibilité en mémoire des références. La méthodologie était similaire à celle des expériences du Chapitre 4, excepté que la visibilité des repères n’a pas été manipulée. L’influence de la production par soi et par autrui au moment de la construction de connaissances partagées sur la production ultérieure des références a été étudiée. Enfin, le Chapitre 6 (plus court que les chapitres précédents) n’est constitué que d’une seule expérience. Celle-ci a été réalisée en vue de répliquer les résultats obtenus dans les chapitres précédents dans une situation de dialogue humain-système, afin de déterminer dans quelle mesure les phénomènes isolés dépendent de la nature du

partenaire de dialogue (humain ou système).

Le Chapitre 7 est consacré à la discussion des résultats rapportés dans les trois chapitres expérimentaux. Il s’agit principalement d’enrichir les approches collaborative et basée sur la mémoire au regard des résultats obtenus ; il s’agit ensuite de proposer les bases d’un modèle théorique intégrant des éléments issus de ces deux approches.

C

HAPITRE

1 :

C

OLLABORATION ET ALIGNEMENT

EN DIALOGUE

1

Parmi les approches théoriques développées en psychologie du dialogue, l’approche collaborative a une influence considérable (Clark, 1996). Dans cette approche, le dialogue est finalisé, c’est-à-dire qu’il est orienté vers un but commun aux deux locuteurs (Caron, 1997). Les locuteurs progressent vers ce but de la manière la plus efficace possible. Le modèle de l’alignement interactif (Pickering & Garrod, 2004) a également une forte influence dans ce champ. Dans ce modèle, le déroulement du dialogue est sous-tendu par des

processus automatiques. La différence principale entre ces deux approches concerne le rôle de la représentation mentale que chaque locuteur se forme de son partenaire dans la

réussite de l’interaction. Cette incompatibilité apparente est en partie dépassée à travers l’étude du dialogue humain-système.

1

Une partie des travaux rapportés dans les deux chapitres théoriques ont fait l’objet d’une revue de questions publiée dans : Knutsen, D., & Le Bigot, L. (2013). La production et la compréhension de références dans les théories psychologiques actuelles du dialogue. Psychologie Française, 58, 277-296. doi:10.1016/j.psfr.2013.06.001.

1. Le dialogue comme activité collaborative

L’objectif de cette section est de présenter l’approche collaborative. Le dialogue y est envisagé comme une activité conjointe, c’est-à-dire une activité réalisée par au moins deux personnes agissant de manière coordonnée (Clark, 1996). La notion de collaboration renvoie alors aux efforts réalisés par les locuteurs pour assurer la réussite de l’activité conjointe.

1.1.

Genèse de l’approche collaborative

La psycholinguistique est l’étude des processus cognitifs impliqués dans la production et la compréhension du langage. Clark (1992) a suggéré de répartir les travaux réalisés dans ce champ en deux catégories. La première, appelée « language as product » (« langage

comme produit »), a pour objet d’étude les processus cognitifs impliqués dans la construction et la récupération de représentations linguistiques. La seconde, appelée « language as action » (« langage comme action » ; la psychologie du dialogue s’inscrit principalement dans cette tradition), a pour objet d’étude l’utilisation du langage. Cette catégorie est divisée en deux courants majeurs. D’une part, le courant pragmatique s’inspire des travaux réalisés par les philosophes du langage (Austin, 1975 ; Grice, 1989 ; Searle, 1983). La notion de principe de coopération, développée par Grice (1975, 1989), y est centrale. D’après ce principe, les énoncés produits au cours d’une interaction sont formulés de manière à faire progresser l’interaction. Leur formulation dépend de quatre maximes conversationnelles (quantité, qualité, manière et relation). Lorsqu’un récepteur cherche à comprendre un énoncé, il présuppose que cet énoncé a été produit selon le principe de coopération. Qu’un émetteur viole l’une de ces maximes ne signifie pas qu’il ne respecte pas le principe de coopération : le décalage entre le contenu de l’énoncé et les maximes sert de base au récepteur pour inférer l’intention initiale de l’émetteur. D’autre part, le courant

sociolinguistique a été développé par Sacks et Schegloff (Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974). Dans ce courant, toute interaction est régie par des règles organisationnelles rendant

compte des différents phénomènes observés au cours du dialogue. Elles expliquent par exemple comment les tours de parole sont distribués dans un groupe de locuteurs.

Ces deux courants ont servi de base au développement de l’approche collaborative. Cette approche s’inscrit par conséquent dans la catégorie « langage comme action », même si elle s’appuie également sur des travaux réalisés dans le cadre de la catégorie « langage comme produit ». L’idée principale défendue est que le dialogue est une activité conjointe (Clark, 1996, 2005), c’est-à-dire une activité réalisée par au moins deux personnes dont chacune réalise la part de l’activité dont elle a la responsabilité tout en s’attendant à ce que l’autre personne fasse de même. Par exemple, jouer un morceau de piano en duo constitue une activité conjointe au cours de laquelle deux pianistes ont l’intention de parvenir à jouer un morceau ; chacun joue sa part du morceau en s’attendant à ce que l’autre joue sa propre part. Les actions qui constituent une activité conjointe sont alors aussi conjointes. Le

morceau de piano est divisé en mesures dont chacune est jouée de manière conjointe par les deux pianistes. Les actions conjointes sont réalisées de manière coordonnée : les participants doivent débuter et achever les actions conjointes au même moment, et réaliser les différentes étapes qui constituent chacune des actions de manière coordonnée, sans quoi l’activité est susceptible d’échouer. Si l’un des pianistes entame la deuxième mesure alors que l’autre n’a pas terminé de jouer la première, l’activité conjointe est un échec.

Dans l’approche collaborative, le dialogue constitue une activité conjointe impliquant l’utilisation du langage. Contrairement au comportement des pianistes, qui est guidé par la lecture d’une partition, le comportement des locuteurs au cours du dialogue n’est pas prédéfini à l’avance : il est opportuniste, c’est-à-dire qu’il dépend du but des locuteurs, du contexte dans lequel se déroule l’interaction, des connaissances dont disposent les locuteurs et des différents problèmes auxquels ils sont confrontés. La structure de l’interaction reflète alors le travail réalisé par les locuteurs pour atteindre leur but. Les notions de coordination (voir par exemple Gambi & Pickering, 2011) et de coopération (Grice, 1975, 1989) sont nécessaires, mais non suffisantes, pour rendre compte de la réussite de l’interaction : seule la notion de collaboration rend compte de la nature conjointe du travail réalisé par les

locuteurs pour atteindre leur but (Allwood, Traum, & Jokinen, 2000). En tant qu’activité conjointe, le dialogue est divisé en plusieurs actions conjointes au cours desquelles les locuteurs se coordonnent pour progresser vers leur but commun. Leur coordination est notamment assurée par des marqueurs linguistiques utilisés pour naviguer à l’intérieur d’une action conjointe et pour naviguer d’une action conjointe à l’autre. Par exemple, le marqueur « ok » est utilisé pour indiquer au partenaire de dialogue qu’une action conjointe est terminée et que la suivante peut débuter (Bangerter & Clark, 2003).

La majorité des travaux réalisés dans le cadre de l’approche collaborative l’ont été en vue de rendre compte de la structure des actions conjointes réalisées pendant le dialogue. Ces travaux ont montré que ces actions consistent à produire des énoncés et à s’assurer que ces énoncés ont été compris correctement (Clark & Schaefer, 1989). Les notions de terrain commun, de visée vers l’auditoire et de moindre effort collaboratif, qui tiennent une place importante dans ces travaux, sont présentées dans les sections suivantes.

1.2.

Le terrain commun

Le terrain commun est défini comme l’ensemble des informations mutuellement connues des locuteurs. Cette notion a initialement été développée par Clark et Marshall (1978, 1981 ; voir aussi Stalnaker, 1978). La mutualité renvoie à la conscience que les locuteurs ont d’un phénomène : une information mutuellement connue de deux locuteurs est une information dont les deux locuteurs ont conscience de la connaître tous les deux. Comme indiqué dans les deux sections suivantes, une partie du terrain commun est déjà en place avant le début de l’interaction (cette partie du terrain commun est évaluée à l’aide d’heuristiques) ; les locuteurs intègrent aussi des informations au terrain commun au cours de l’interaction.

1.2.1. Les heuristiques de coprésence

Une heuristique est un mode de résolution de problème et de réalisation de jugement approximatif, rapide et intuitif (Tversky & Kahneman, 1974). Ce mode de raisonnement, qui

mène parfois à des erreurs, est privilégié dans les situations où des décisions rapides et/ou complexes doivent être prises. Par exemple, dans le jeu d’échecs, une heuristique souvent mise en œuvre consiste à systématiquement essayer de prendre la reine de l’adversaire. Cette heuristique, bien qu’efficace dans certaines situations, ne mène pas toujours à la victoire.

Au cours du dialogue, les locuteurs font appel à des heuristiques de coprésence pour déterminer quelles informations appartiennent à leur terrain commun (Clark & Marshall, 1978, 1981). Dans ce type d’heuristique, une entité est considérée comme mutuellement connue quand les deux locuteurs sont ou se sont déjà trouvés en présence de cette entité (une telle situation est appelée situation de triple coprésence). La coprésence est tout d’abord liée à l’environnement physique des locuteurs (Brown-Schmidt, 2009a ; Clark & Krych, 2004). Par exemple, si A et B voient tous les deux une affiche de cinéma indiquant que le film « Her » passe au cinéma ce soir, et que chacun sait que l’autre voit aussi cette affiche, l’information « le film « Her » passe au cinéma ce soir » est considérée comme mutuellement connue. La coprésence est aussi liée à l’environnement linguistique des locuteurs (Brennan & Clark, 1996 ; Clark & Wilkes-Gibbs, 1986). Par exemple, si

l’information « le film « Her » passe au cinéma ce soir » a été mentionnée au cours d’une interaction passée entre A et B, cette information est considérée comme mutuellement connue. Enfin, la coprésence est liée aux appartenances communautaires (Fussell & Krauss, 1992 ; Isaacs & Clark, 1987 ; Lau, Chiu, & Hong, 2001). Par exemple, si A et B travaillent au cinéma et que l’information « le film « Her » passe au cinéma ce soir » est considérée comme partagée par tous les employés du cinéma, cette information est considérée comme mutuellement connue (la coprésence entre A, B et cette information est ici indirecte, car elle n’implique pas nécessairement une interaction préalable entre A et B ; Healey, 1997).

Les locuteurs utilisent les heuristiques pour évaluer leur terrain commun avant le début de l’interaction. Des informations y sont ensuite ajoutées pendant l’interaction sous la forme de contributions au dialogue (Clark & Schaefer, 1989 ; Clark & Wilkes-Gibbs, 1986).

1.2.2. Contribution au dialogue et terrain commun

Dans l’approche collaborative, les énoncés sont produits dans le cadre d’actions conjointes au cours desquelles les locuteurs doivent s’assurer que chaque énoncé produit a été compris correctement. Aussi, l’unité de base du dialogue n’est pas l’énoncé, mais la

contribution, qui inclut l’énoncé initialement produit et tous les énoncés produits par la suite en vue d’établir la compréhension mutuelle de l’énoncé initialement produit (Clark &

Schaefer, 1989 ; Clark & Wilkes-Gibbs, 1986). Chaque contribution est divisée en deux phases. Lors de la première phase (dite de présentation), A spécifie le contenu de sa contribution, c’est-à-dire qu’il produit un énoncé avec l’intention que celui-ci soit compris par B ; B a quant à elle l’intention de comprendre cet énoncé. Lors de la seconde phase (dite d’acceptation), B produit un énoncé en retour, ou feedback, indiquant qu’elle juge avoir suffisamment bien compris l’énoncé présenté. Un énoncé présenté et accepté est considéré comme mutuellement compris par les deux partenaires. Il est alors intégré à leur terrain commun (« grounded » en anglais). La notion de contribution est illustrée à travers l’exemple suivant, dans lequel A et B discutent d’un itinéraire :

Ex. 1.1 A et si on allait au musée ? (phase de présentation) B d’accord (phase d’acceptation)

A présente un énoncé dans lequel il propose à B d’aller au musée ; B accepte l’énoncé présenté en répondant « d’accord » (le fait que B soit d’accord implique qu’elle ait au préalable compris l’énoncé présenté). Le terme « acceptation » renvoie ici à la

compréhension de l’énoncé présenté, et non au degré d’accord du récepteur : si B avait répondu « non, je préfèrerais visiter la cathédrale », l’énoncé présenté aurait tout de même été accepté car refuser une proposition implique qu’elle ait été comprise au préalable.

Les références produites pendant le dialogue sont aussi ajoutées au terrain commun à travers la contribution (Clark & Wilkes-Gibbs, 1986). Dans les exemples suivants (adaptés de Clark & Wilkes-Gibbs, 1986 ; p.16 et p. 22), A décrit des figures de Tangram à B.

Ex. 1.2 A number 4’s the guy leaning against the tree [le numéro 4 est le type qui s’appuie contre un arbre]

B okay [ok]

Ex. 1.3 A uh person putting a shoe on [euh la personne qui met une chaussure] B putting a shoe on? [qui met une chaussure ?]

A uh huh, facing left, looks like he’s sitting down [hm hm, qui regarde vers la gauche, on dirait qu’il est en train de s’asseoir]

B okay [ok]

Dans l’Exemple 1.2, la référence « le type qui s’appuie contre un arbre » est acceptée immédiatement : en disant « ok », B indique qu’elle juge l’avoir comprise. En revanche, dans l’Exemple 1.3, la référence présentée doit être « réparée » (« repaired » en anglais), car B ne dispose pas de suffisamment d’informations pour l’accepter. Lors de la réparation, des informations susceptibles d’améliorer la compréhension de la référence sont présentées et acceptées. La référence réparée est finalement ajoutée au terrain commun (« okay/ok »).

Ces deux exemples n’impliquent que deux locuteurs, mais le modèle de la contribution s’applique aussi au dialogue multipartite. Une référence présentée par A et acceptée par B en présence de C est intégrée au terrain commun de A et C et de B et C (en plus d’être intégrée à celui de A et B), à condition que A et B pensent avoir été entendus et compris de C (Wilkes-Gibbs & Clark, 1992). Cette référence est toutefois moins saillante dans le terrain commun de A et C et de B et C que dans celui de A et B (Gorman, Gegg-Harrison, Marsh, & Tanenhaus, 2013 ; voir aussi Schober & Clark, 1989).

Une référence est acceptée de manière explicite ou implicite (Clark & Brennan, 1991 ; Clark & Schaefer, 1989 ; McInnes & Attwater, 2004 ; Roque & Traum, 2008).

L’acceptation explicite consiste à indiquer que l’information présentée est acceptée, soit par reconnaissance (dans les deux exemples ci-dessus, B reconnaît la référence présentée en

disant « ok »), soit par répétition complète ou partielle (dans l’Exemple 1.3, B aurait pu accepter la référence en répétant « la personne qui met une chaussure » ou « qui met une chaussure »). L’acceptation implicite consiste quant à elle à initier le tour de parole suivant (A supposant que B signalerait explicitement tout problème rencontré lors de la

compréhension d’une référence ; Clark & Schober, 1991). Des indices non-linguistiques tels que les hochements de tête sont aussi utilisés pour accepter les références (Clark & Krych, 2004). Le type d’acceptation attendu est fonction de la nature de l’information présentée. Par exemple, quand A donne son numéro de téléphone à B, les partenaires doivent s’assurer que tous les chiffres ont été compris correctement, ce qui amène B à accepter le numéro présenté par répétition littérale (McInnes & Attwater, 2004). Le type d’acceptation attendu dépend aussi du média de communication. Si A et B interagissent par téléphone, l’absence de coprésence visuelle les empêche d’accepter les références à travers l’utilisation d’indices non-linguistiques ; l’acceptation est alors nécessairement linguistique (Gergle, Kraut, & Fussell, 2006, 2013 ; Gergle, Millen, Kraut, & Fussell, 2004 ; Kraut, Fussell, & Siegel, 2003).

En résumé, les informations que les locuteurs ont conscience de partager constituent leur terrain commun. Une partie du terrain commun est basée sur des heuristiques de coprésence (Clark & Marshall, 1978, 1981). Des informations y sont aussi ajoutées tout au long de l’interaction (Clark & Schaefer, 1989). La section suivante précise comment le terrain commun est mobilisé par les locuteurs en vue de contribuer à la réussite de l’interaction.

1.3.

La visée vers l’auditoire dans la production et la

compréhension

Dans l’approche collaborative, les énoncés sont adaptés au récepteur : ils sont produits de manière à être compris facilement et de manière univoque. Le mécanisme consistant à produire un énoncé adapté est appelé visée vers l’auditoire (Clark & Murphy, 1982 ; Clark & Wilkes-Gibbs, 1986 ; Fussell & Krauss, 1989 ; Gann & Barr, 2014 ; G. Harris, Begg, & Upfold, 1980 ; Hund, Haney, & Seanor, 2008 ; Nückles et al., 2006). Pour produire un énoncé adapté, le locuteur consulte une représentation des connaissances, compétences et

capacités de son partenaire afin de déterminer ce que ce partenaire est à même de comprendre. Le terrain commun constitue une des sources d’information utilisées pour se former une telle représentation. Si plusieurs références sont disponibles pour désigner un référent déjà mentionné au cours d’une interaction passée entre A et B, A suppose qu’il sera compris par B s’il utilise la même référence que celle utilisée au cours de cette interaction (Brennan & Clark, 1996). Le terrain commun a aussi une incidence sur la compréhension. Lorsqu’un locuteur cherche à comprendre un énoncé, il suppose que celui-ci a été produit selon la visée vers l’auditoire et restreint sa compréhension au terrain commun. Si une référence produite renvoie à plusieurs référents, seuls ceux appartenant au terrain commun sont considérés comme des référents potentiels par le récepteur (Brown-Schmidt, 2009a ; Clark, Schreuder, & Buttrick, 1983). Les sections suivantes illustrent l’influence du terrain commun sur la production et la compréhension en dialogue.

1.3.1. Le rôle du terrain commun en production

La visée vers l’auditoire au cours du dialogue a surtout été étudiée dans des situations où un locuteur fait référence de manière répétée à un même référent (Brennan & Clark, 1996 ; Clark & Wilkes-Gibbs, 1986 ; Isaacs & Clark, 1987 ; Metzing & Brennan, 2003 ; Wilkes-Gibbs & Clark, 1992). Lorsqu’une référence est présentée et acceptée, le référent fait l’objet d’un pacte conceptuel, c’est-à-dire d’un accord temporaire concernant quelle référence devrait être utilisée pour le désigner (Brennan & Clark, 1996 ; Metzing & Brennan, 2003). Par exemple, dans l’Exemple 1.3, un pacte conceptuel est conclu entre A et B concernant la figure de Tangram désignée. Par la suite, si cette figure de Tangram est à nouveau

mentionnée, la présence d’un pacte conceptuel correspondant à cette figure dans le terrain commun rend A et B plus susceptibles d’utiliser la référence correspondant au pacte (« la personne qui met une chaussure ») plutôt qu’une autre référence. A sait que la référence « la personne qui met une chaussure » est facilement compréhensible par B, et que B est capable de comprendre cette référence de manière univoque (c’est-à-dire de comprendre que c’est bien à la figure de Tangram associée que A fait référence, et pas à une autre ; Van

Der Wege, 2009). Un pacte conceptuel est spécifique aux locuteurs l’ayant établi, car il appartient à leur terrain commun. Un pacte conceptuel intégré au terrain commun de A et B n’est plus valide lorsque A interagit avec C, car ce pacte n’appartient pas au terrain commun de A et C (Brennan & Clark, 1996 ; Metzing & Brennan, 2003 ; voir cependant Kronmüller & Barr, 2007 ; Shintel & Keysar, 2009). Par ailleurs, une référence ayant fait l’objet d’un pacte conceptuel est utilisée à nouveau aussi bien par le locuteur l’ayant présenté que par le locuteur l’ayant acceptée (Brennan & Clark, 1996, p. 1491), suggérant que cette référence est également accessible en mémoire du point de vue des deux partenaires.

Les pactes conceptuels dans le dialogue ont tout d’abord été étudiés par Brennan et Clark (1996). Dans une expérience impliquant une tâche de communication référentielle, deux participant recevaient chacun le même ensemble d’images. Celles du participant jouant le rôle de directeur étaient rangées dans un ordre donné. Au cours de chaque essai, le directeur donnait des indications à l’exécutant de façon à ce que l’exécutant range ses cartes dans le même ordre. Certaines images (appelées images-cibles) apparaissaient dans tous les essais ; le contenu des autres images (appelées compétiteurs, étant donné qu’elles interféraient potentiellement avec la production de références aux images-cibles) était manipulé. Par exemple, si l’image-cible appartenait à la catégorie des chiens, et que les compétiteurs appartenaient à la catégorie des chaussures, le directeur désignait l’image-cible en utilisant le niveau de base (« le chien » ; le niveau de base est le niveau le plus spontanément utilisé pour désigner des référents ; voir par exemple Rosch, Mervis, Gray, Johnson, & Boyes-Braem, 1976). En revanche, si l’image-cible et les compétiteurs

appartenaient à la catégorie des chiens, le directeur devait utiliser le niveau subordonné (« le golden retriever »). Les participants réalisaient trois ensembles d’essais : un premier

ensemble d’essais où le niveau de base était suffisant pour décrire la cible, un deuxième ensemble d’essais où le niveau subordonné devait être utilisé et un troisième ensemble d’essais où le niveau de base était à nouveau suffisant. Un des résultats principaux était que le niveau de base (« le chien ») était moins souvent utilisé, et le niveau subordonné (« le golden retriever ») plus souvent utilisé, pour désigner la cible lors du troisième ensemble

d’essais que lors du premier ensemble d’essai. Ce résultat reflète l’intégration au terrain commun d’un pacte conceptuel correspondant au niveau subordonné (« le golden

retriever ») lors du deuxième ensemble d’essais. Au cours du troisième ensemble d’essais, les directeurs ont inféré à partir de ce pacte qu’ils seraient compris s’ils utilisaient à nouveau le niveau subordonné pour désigner la cible. Ils ont alors privilégié l’utilisation de ce niveau, même si l’utilisation du niveau de base aurait suffi dans ce contexte. En somme, le terrain commun est utilisé pour privilégier la production de références connues du partenaire.

Le terrain commun est aussi utilisé pour éviter la production de références non-connues du partenaire. Dans une expérience réalisée par Heller et al. (2012), un directeur et un exécutant apprenaient ensemble des références inventées correspondant à des formes abstraites ; d’autres références n’étaient apprises que par le directeur. Les participants réalisaient ensuite une tâche de communication référentielle au cours de laquelle le directeur donnait des indications à l’exécutant pour que celui-ci retrouve une image-cible (une des formes abstraites ayant précédemment fait l’objet d’un apprentissage) parmi d’autres images. L’analyse des résultats a montré que les références produites par le directeur étaient plus souvent accompagnées d’une description lorsqu’elles étaient connues du directeur uniquement que lorsqu’elles étaient connues des deux participants. Ces résultats suggèrent que le directeur consultait le terrain commun pour déterminer si les références correspondant aux images-cibles étaient connues de l’exécutant ; quand ce n’était pas le cas, des descriptions additionnelles étaient produites pour guider sa compréhension.

Ces deux expériences illustrent le rôle central de la mémoire dans la visée vers l’auditoire. Le directeur devait se rappeler que la référence « le golden retriever » avait fait l’objet d’un pacte conceptuel dans l’expérience de Brennan et Clark (1996), et il devait se rappeler quelles références étaient connues de l’exécutant dans l’expérience de Heller et al. (2012). Dans ce type de situation, l’émetteur recherche un souvenir de coprésence triple en mémoire, c’est-à-dire un souvenir confirmant que lui-même, le récepteur et la référence ont déjà été en présence les uns des autres (Clark & Marshall, 1981). Ce type de souvenir est stocké en mémoire déclarative (Rubin, Brown-Schmidt, Duff, Tranel, & Cohen, 2011).

Dans ces deux expériences, la visée vers l’auditoire était basée sur les références précédemment intégrées au terrain commun à travers la présentation et l’acceptation. Les heuristiques de coprésence servent aussi de base à la visée vers l’auditoire (Clark & Marshall, 1978, 1981). Isaacs et Clark (1987) ont réalisé une expérience illustrant le rôle de l’heuristique d’appartenance communautaire dans la production d’énoncés adaptés au partenaire. Ils ont par exemple montré que lorsqu’un participant connaissant bien la ville de New York décrivait à un partenaire des photographies de bâtiments new yorkais, les

références utilisées dépendaient du niveau de connaissances du partenaire : elles correspondaient au nom des bâtiments (« l’Empire State Building ») lorsque le partenaire connaissait bien la ville et à des descriptions (« le bâtiment avec un toit pointu ») quand ce n’était pas le cas.

En résumé, dans l’approche collaborative, le terrain commun sert de base à la production d’énoncés adaptés au partenaire. Il est utilisé pour inférer quelles références un partenaire est capable de comprendre facilement. Le terrain commun a également une influence sur la compréhension pendant le dialogue, comme illustré dans la section suivante.

1.3.2. Le rôle du terrain commun en compréhension

Une référence produite au cours d’un dialogue renvoie souvent à plusieurs référents potentiels, dans quel cas le terrain commun est utilisé pour identifier le référent approprié. Par exemple, A dit à B : « peux-tu me passer le livre ? » dans une situation où deux livres sont visibles de B, mais où un seul de ces livres est visible de A. B suppose alors que la requête de A a été formulée selon la visée vers l’auditoire, et elle s’appuie sur l’heuristique de coprésence visuelle pour inférer que A fait nécessairement référence au seul livre visible de son point de vue. Une conséquence est qu’un énoncé produit sans tenir compte du terrain commun nuit à la compréhension du récepteur. Si A produit une référence qui n’appartient pas au terrain commun, B commence par rechercher le référent correspondant dans le terrain commun avant de réaliser que A fait probablement référence à un référent qui

n’est pas mutuellement connu. B doit ensuite récupérer suffisamment d’informations pour finalement parvenir à comprendre la référence produite par A.

Le rôle du terrain commun lors de la compréhension a été mis à jour à travers l’étude de la compréhension des références ayant précédemment fait l’objet d’un pacte conceptuel. Metzing et Brennan (2003) ont réalisé une expérience dans laquelle un directeur (un

compère) et un exécutant (un participant) étaient assis de part et d’autre d’une grille contenant plusieurs objets. Au cours d’un essai, le directeur donnait des indications à l’exécutant afin que celui-ci déplace des objets dans la grille. Les partenaires réalisaient quatre essais en tout (toujours avec les mêmes objets). Lors des trois premiers essais, le directeur utilisait la même référence pour décrire l’un des objets de la grille (l’objet-cible), créant un pacte conceptuel. Lors du quatrième essai, le directeur utilisait ou non la même référence pour désigner l’objet-cible. De plus, le directeur réalisant le quatrième essai était soit le même que celui ayant réalisé les trois premiers essais, soit un directeur différent. Les mouvements oculaires des participants étaient enregistrés. Les résultats ont montré que lorsque le directeur brisait le pacte conceptuel lors du quatrième essai, la compréhension des participants était plus lente (la première fixation oculaire sur l’objet-cible était plus

tardive, et le temps mis pour saisir l’objet était plus long) que lorsque le pacte était maintenu. Cependant, cette différence n’était significative que lorsque le quatrième essai était réalisé avec le même directeur. Dans cette expérience, l’altération de la compréhension suite à la rupture du pacte conceptuel est due au fait que le participant commençait par considérer que le directeur ne faisait pas référence à l’objet-cible (sans quoi il aurait utilisé la référence ayant fait l’objet d’un pacte conceptuel). Il recherchait alors l’objet désigné dans la grille ; il lui fallait plusieurs secondes pour réaliser que le directeur faisait nécessairement référence à l’objet-cible, étant donné qu’aucun autre objet de la grille ne correspondait à la description produite. Ce résultat confirme que la compréhension au cours du dialogue est tout d’abord limitée au terrain commun. Par ailleurs, le fait que la compréhension n’était altérée que lorsque le pacte était rompu par le directeur avec qui il avait initialement été mis en place confirme que ces pactes sont spécifiques à un partenaire donné.

Le terrain commun influence aussi la compréhension à travers les heuristiques de coprésence. Brown-Schmidt (2009b ; voir aussi Brown-Schmidt, 2009a) a réalisé une

expérience au cours de laquelle un participant et un compère échangeaient des informations concernant la position dans une grille d’images d’animaux équipés d’accessoires

vestimentaires (par exemple, un cheval avec des lunettes). Lors des essais-cibles, les références produites par le compère pour désigner les animaux étaient temporairement ambiguës. Par exemple, la grille contenait un cheval avec un chapeau (l’image-cible) et un cheval avec des lunettes (le compétiteur) ; la référence « le cheval avec le chapeau » était alors ambiguë jusqu’à ce que les mots « le chapeau » soient produits. Le compétiteur était soit visible du participant et du compère (dans quel cas le compétiteur appartenait à leur terrain commun), soit visible du participant seulement (dans quel cas le compétiteur

appartenait à son « terrain privilégié »). L’analyse des mouvements oculaires du participant a révélé que lorsque le compétiteur appartenait au terrain privilégié du participant, la cible était fixée avant que le directeur ne produise l’expression « avec le chapeau ». Ce résultat

suggère que lorsque le participant entendait le compère dire « le cheval », il s’appuyait sur l’heuristique de coprésence physique pour inférer que le compère faisait nécessairement référence à l’unique cheval visible de son propre point de vue (la cible) ; le compétiteur, qui n’appartenait pas au terrain commun, n’était pas considéré comme un référent potentiel (voir aussi Brown-Schmidt, Gunlogson, & Tanenhaus, 2008).

En résumé, les études rapportées ci-dessus indiquent que la prise en compte du terrain commun contribue à la réussite de l’interaction. Côté émetteur, le terrain commun est utilisé pour s’assurer que ce qui est produit sera compris correctement. Côté récepteur, le terrain commun est utilisé pour s’assurer que la compréhension reflète bien l’intention initiale de l’émetteur. Toutefois, un présupposé important de ces travaux est que la représentation que chaque locuteur détient de son partenaire est fiable, c’est-à-dire qu’elle est en