Efficacité d’un traitement auto-administré

appliqué aux problèmes de jeu et impacts des

méthodes de recrutement pour proposer

l’intervention

Thèse

Catherine Boudreault

Doctorat en psychologie – Recherche et intervention - Orientation

clinique

Philosophiae doctor (Ph. D.)

Québec, Canada

Efficacité d’un traitement auto-administré

appliqué aux problèmes de jeu et impacts des

méthodes de recrutement pour proposer

l’intervention

Thèse

Catherine Boudreault

Sous la direction de :

iii

Résumé

Pour pallier les obstacles à la faible utilisation des ressources par les joueurs problématiques, de nouvelles modalités de traitement mieux adaptées aux besoins de cette clientèle ont été développées, notamment les traitements auto-administrés (TAA). Différentes études suggèrent la capacité des TAA à réduire la gravité des problèmes de jeu et les comportements de jeu, mais certaines imprécisions persistent quant à leurs réels bénéfices. De surcroit, la plupart des joueurs problématiques qui prennent part aux études évaluant ce type de traitement sont recrutés par le biais d’annonces publicitaires, ce qui ne renseigne pas sur les caractéristiques des joueurs et leur implication dans le traitement lorsque d’autres méthodes pour proposer les TAA sont employées.

Le premier article composant cette thèse compare l’efficacité d’un TAA incluant trois entretiens téléphoniques de type motivationnel et un manuel d’auto-traitement cognitif-comportemental à une condition contrôle de type liste d’attente au terme d’une période de 11 semaines. En comparaison au groupe contrôle, les joueurs recevant le traitement présentent une réduction significative de la gravité de leur problème de jeu, de leurs comportements de jeu et des conséquences négatives du jeu ainsi qu’une augmentation significative de la perception d’efficacité personnelle et de la satisfaction de vie. Les gains observés auprès du groupe traitement se maintiennent jusqu’à douze mois après la période de cheminement de 11 semaines.

Le second article compare la gravité des problèmes de jeu ainsi que l’implication dans le traitement des joueurs ayant pris part au TAA, et ce, en fonction du mode de recrutement employé, soit les annonces publicitaires ou encore une banque de personnes volontaires à participer à des études sur les jeux de hasard et d’argent. Les résultats indiquent que les joueurs recrutés par annonce publicitaire présentent, au moment de leur recrutement, un problème de jeu significativement plus grave que ceux provenant de la banque de volontaires. Par ailleurs, tous les joueurs complètent un nombre similaire de phases du manuel d’auto-traitement et la proportion d’abandons entre les groupes ne diffère pas significativement, suggérant ainsi un même niveau d’implication dans le traitement.

iv

Cette thèse contribue donc au support empirique appuyant l’efficacité des TAA pour réduire les problèmes de jeu et permet d’approfondir les connaissances sur les moyens à préconiser pour offrir cette ressource aux joueurs problématiques.

v

Abstract

In order to lower barriers to help-seeking among problem gamblers, new treatment modalities better suited to gamblers’ needs such as self-help treatments (SHT) have been developed. Various studies indicate that SHTs can reduce problem gambling severity and gambling behavior, but inconsistencies remain as to their true benefits. Moreover, most problem gamblers who take part in SHT efficacy studies are recruited through media advertisement, which does not provide information about gamblers’ characteristics and their involvement in the treatment when other recruitment strategies are used.

The first study presented in this thesis assesses the efficacy of a SHT including three motivational telephone interviews and a cognitive-behavioral self-help workbook relative to a waiting list control condition after an 11-week period. In comparison with the control group, gamblers receiving the intervention showed a significant reduction in problem gambling severity, gambling habits and negative consequences from gambling as well as a significant increase in perceived self-efficacy and life satisfaction. Improvements reported by the treatment group at week 11 were maintained throughout the 12 month follow-up period.

The second study compares problem gambling severity and treatment involvement of gamblers who have taken part in the SHT efficacy study according to their method of recruitment, either media advertisement or a list of gambling research volunteers. Results indicate that gamblers recruited through media advertisement presented a significantly higher level of problem gambling severity than gamblers recruited from the list of volunteers. Both groups completed a similar number of treatment workbook phases and no significant between-group difference was found regarding the proportion of dropouts, thus suggesting a similar level of involvement in the treatment from all participants.

This thesis brings further support to the empirical evidence of the efficacy of SHTs to reduce problem gambling and expands knowledge about ways to offer this type of treatment to problem gamblers.

vi

Table des matières

Résumé ... iii

Abstract ... iv

Liste des tableaux ... vii

Liste des figures ... viii

Remerciements ... x

Avant-propos ... xii

Chapitre 1 : Introduction générale ... 1

Le jeu d’argent pathologique ... 1

Les problèmes de jeu sur un continuum ... 3

Répercussions des problèmes de jeu et comorbidités associées ... 4

Le rétablissement et l’utilisation des ressources d’aide chez les joueurs problématiques .. 6

Le traitement des problèmes de jeu ... 10

Les traitements auto-administrés destinés aux problèmes de jeu ... 13

Mise en contexte de la présente thèse ... 14

Chapitre 2 ... 16

Résumé ... 17

Abstract ... 18

Efficacité d’un traitement auto-administré destiné aux joueurs à risque et pathologiques ... 19 Objectif et hypothèses ... 24 Méthode ... 25 Analyses ... 34 Résultats ... 37 Discussion ... 42

vii

Références ... 50

Chapitre 3 ... 62

Résumé ... 63

Abstract ... 64

Gravité des problèmes de jeu et implication dans un traitement auto-administré : Comparaison des joueurs problématiques selon leur mode recrutement ... 65

Objectifs et hypothèses ... 70 Méthode ... 70 Analyses ... 74 Résultats ... 75 Discussion ... 76 Références ... 82

Chapitre 4 : Conclusion générale ... 87

Bibliographie ... 96 Annexe A ... 104 Annexe B ... 157 Annexe C ... 140 Annexe D ... 157 Annexe E ... 196 Annexe F ... 205 Annexe G ... 205

viii

Liste des tableaux

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques des participants à l’évaluation initiale

en fonction du groupe ... .…59 Tableau 2. Moyennes des moindres carrés et erreurs standard de l’argent dépensé au jeu,

de la fréquence de jeu, du temps passé au jeu et de la PEP pour chaque groupe en fonction du temps de mesure……….…60

Tableau 3. Caractéristiques sociodémographiques des participants des groupes actif et

ix

Liste des figures

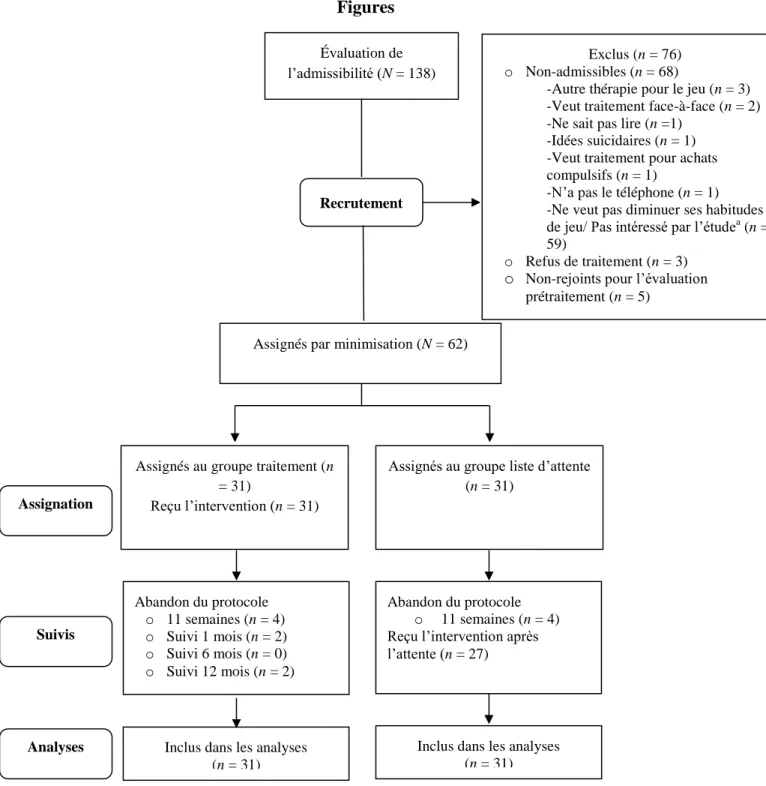

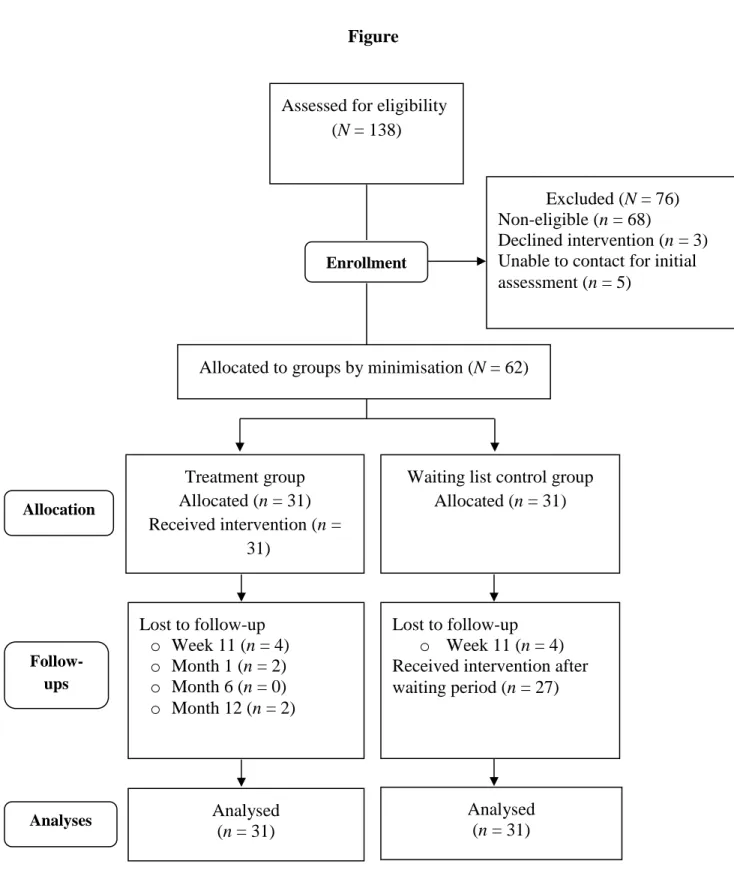

Figure 1. Répartition des participants selon l’étape du protocole de l’étude ... 57

x

Remerciements

L’accomplissement de cette thèse n’aurait jamais été possible sans le soutien, l’amitié et l’amour des personnes merveilleuses qui m’entourent. J’espère en quelques lignes être en mesure de souligner toute ma gratitude et ma reconnaissance aux gens qui m’ont permis de persévérer et d’en arriver aujourd’hui à ce point tournant de ma vie.

Tout d’abord, je tiens à remercier Isabelle Giroux, ma directrice de thèse, qui, dès mon entrée au laboratoire, a su croire en moi et m’a donné la chance de développer mes compétences en recherche et en clinique. Je te remercie Isabelle pour toute la confiance dont tu as fait preuve à mon égard, notamment en me permettant de tenir les rênes d’une thèse ambitieuse, mais qui me tenait à cœur. Merci pour tes conseils, ton écoute, et ta compréhension tout au long de cette aventure.

Je souhaite également remercier M. Stéphane Sabourin et Mme Tamarha Pierce, membres de mon comité de thèse, pour m’avoir épaulée et guidée tout au long de mon doctorat.

Je ne pourrais terminer cette thèse sans penser à mon amie et collègue Annie Goulet, qui a été pour moi un guide dès le début et continue d’être une source d’inspiration. Je te remercie pour toute l’aide et les conseils que tu m’as apportés tout au long de mon parcours. Je me sens privilégiée de t’avoir dans ma vie et j’espère que nos années à se côtoyer à l’université ne marquent que le début d’une longue amitié.

Un merci tout spécial à Christian Jacques, pour toute l’aide et l’écoute apportées depuis mes débuts en recherche au baccalauréat. Ton dévouement et tes conseils m’ont été extrêmement précieux et m’ont permis de constamment améliorer mon travail. Merci pour toutes les réponses aux questions, les innombrables réunions, les idées ingénieuses et les discussions animées à l’heure du dîner qui vont certainement me manquer!

Maintenant, je tiens à remercier mes amis du laboratoire qui ont su m’aider dans la réalisation de cette recherche et m’apporter soutien et réconfort dans les moments difficiles, tant au niveau académique que personnel et, surtout, de nombreux moments de bonheur. D’abord, un énorme merci à Émilie, Bianca, David, Jonathan, Maxime et Andréanne pour

xi

votre implication dans le projet. Je n’aurais jamais pu y arriver sans votre aide et votre talent. Merci à Dominic et Mélanie pour votre formidable écoute et votre soutien. Merci à Daniel pour tes conseils et ton inspirante passion pour la recherche. Mes chers amis, je me sens tellement choyée que vous fassiez partie de ma vie. Merci également à mes amis et collègues Pierre-Yves, Alex, Ben, Camille et Chanelle que je côtoie chaque jour au laboratoire et qui ensoleillent mes journées.

Enfin, je ne pourrais conclure ces remerciements sans penser spécialement à ma précieuse famille. Les mots me manquent pour exprimer toutes les émotions et les pensées qui se bousculent en moi lorsque je pense à tout ce que nous avons traversé ensemble. Le début de mes études universitaires a coïncidé avec le début d’une grande épreuve pour ma famille, et surtout pour mon père. Je suis donc excessivement reconnaissante envers mon père Alain, ma mère Madeleine, ma sœur Geneviève et mon beau-frère François d’avoir toujours tout mis en œuvre pour que je puisse poursuivre mes études et atteindre mes objectifs, et ce, malgré les déchirements, le chagrin et l’angoisse. Votre amour et votre courage demeureront pour toujours ma plus grande source d’inspiration et de motivation dans la vie. Merci infiniment.

xii

Avant-propos

Les deux articles scientifiques composant cette thèse ont été traduits en anglais et sont actuellement soumis pour publication. Les versions anglaises des articles soumis pour publication se retrouvent en annexe.

La contribution des coauteurs des articles est la suivante :

CATHERINE BOUDREAULT, candidate au doctorat en psychologie : Mme Boudreault est la première auteure des deux articles scientifiques compris dans cette thèse. Elle a procédé à l’entière rédaction et réalisation des articles, ce qui inclut la recension des écrits en lien avec le sujet de la thèse, la collecte de données et l’expérimentation auprès des participants (entrevues d’évaluation et de type motivationnel, gestion du programme de traitement, supervision des assistants de recherche), ainsi que l’analyse et l’interprétation des résultats.

ISABELLE GIROUX, Ph. D., directrice de thèse : Mme Giroux a fourni un soutien continu dans l’élaboration et la réalisation des deux articles scientifiques. Elle a contribué à l’élaboration de la problématique et des objectifs de recherche des deux articles. Grâce à son expertise clinique et de recherche, elle a encadré l’ensemble de la démarche scientifique entourant les deux articles et a procédé à leur révision. Mme Giroux est deuxième auteure des deux articles.

CHRISTIAN JACQUES, M.Ps., professionnel de recherche : M. Jacques est troisième auteur du premier article de cette thèse. Il a contribué à l’élaboration des objectifs de recherche et de la méthodologie de l’étude ainsi qu’à l’analyse et l’interprétation des résultats.

ANNIE GOULET, Ph. D., professionnelle de recherche : Mme Goulet est quatrième auteure du premier article. Elle a contribué à l’élaboration des objectifs et de la méthodologie de l’étude et a également été impliquée dans le processus d’expérimentation et de rédaction.

xiii

HÉLÈNE SIMONEAU, Ph. D., professeure et chercheure affiliée : Mme Simoneau est cinquième auteure du premier article. Elle a participé à l’élaboration et la conceptualisation du traitement auto-administré et de l’étude d’efficacité et a agi à titre de personne-ressource lors de la réalisation de l’étude.

ROBERT LADOUCEUR, Ph. D., professeur : M. Ladouceur est sixième auteur du premier article. Il a travaillé à l’élaboration et la conceptualisation du traitement auto-administré et de l’étude d’efficacité et a agi à titre de personne-ressource lors de la réalisation de l’étude.

1

Chapitre 1 : Introduction générale

La participation aux jeux de hasard et d’argent (JHA) représente une activité répandue internationalement, avec des taux de participation annuelle oscillant entre 46% et 73% selon les pays (Dowling et al., 2016, Eichenberg & Rihs-Middel, 2014; Wardle et al., 2011) et atteignant 68% au Québec, selon la dernière enquête provinciale réalisée en 2012 (Kairouz & Nadeau, 2014). Un JHA implique une mise irréversible d’argent ou d’un bien de valeur sur un événement dont l’issue repose partiellement ou entièrement sur le hasard (Ladouceur, Sylvain, Boutin, & Doucet, 2000). L’offre commerciale de JHA s’avère vaste et diversifiée et comprend, entre autres, les jeux offerts sur appareils de loterie vidéo (ALV) ou machines à sous, la loterie instantanée et sur terminal, le bingo, le blackjack et le poker (Berg, 2010). Outre l’accessibilité à ces jeux dans les bars et les casinos, les JHA disponibles en ligne connaissent une popularité grandissante depuis environ une dizaine d’années (Gainsbury, Wood, Russell, Hing, & Blaszczynski, 2012).

Le jeu d’argent pathologique

Les JHA constituent une activité purement récréative qui n’engendrent pas d’effets néfastes pour la majorité des gens, mais qui peuvent néanmoins devenir problématiques pour certains. Williams, Volberg, & Stevens (2012) rapportent des taux internationaux standardisés de prévalence du jeu problématique variant entre 0,5% et 7,6% selon les pays, avec un taux moyen de 2,3%. Au Québec en 2012, 1,4% de la population adulte présentait un risque modéré de développer un problème de jeu alors que 0,4% affichait un problème de jeu pathologique probable, ce qui correspondrait approximativement à 25 000 individus (Kairouz & Nadeau, 2014).

Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, cinquième édition (DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 2013) définit le jeu d’argent pathologique comme une pratique persistante du jeu qui entraine une détresse psychologique marquée. Pour rencontrer les critères diagnostiques du jeu d’argent pathologique, l’individu doit présenter minimalement quatre manifestations au cours des douze derniers mois parmi les suivantes: (1) jouer avec des sommes d’argent croissantes pour atteindre l’état d’excitation désiré, (2) ressentir de l’agitation ou de l’irritabilité en

2

tentant de réduire le jeu ou de cesser de jouer, (3) faire des efforts répétés et infructueux pour contrôler, réduire ou cesser de jouer, (4) entretenir des préoccupations soutenues à l’égard du jeu, (5) jouer lors de sentiment de souffrance ou de mal-être, (6) retourner souvent jouer pour tenter de recouvrer ses pertes, (7) mentir pour dissimuler l’ampleur réelle de ses habitudes de jeu, (8) mettre en danger ou perdre une relation affective, un emploi, ou des possibilités d’étude ou de carrière à cause du jeu et (9) compter sur les autres pour obtenir de l’argent pour se sortir de situations financières désespérées découlant des activités de jeu (APA, 2013). Pour correspondre au diagnostic de jeu d’argent pathologique, ces critères ne doivent pas être mieux expliqués par un épisode maniaque. Contrairement aux versions antérieures, le DSM-5 prévoit maintenant des spécifications afin de préciser si le trouble s’avère persistant avec une présentation continue des symptômes ou encore épisodique avec des périodes de rémission substantielle sans symptôme. Un joueur en rétablissement peut se situer en début de rémission s’il ne présente plus de symptômes depuis une période allant de trois à 12 mois ou prolongée si cette période s’étend au-delà de 12 mois. Enfin, le diagnostic peut s’accompagner d’un indice de sévérité précisant s’il s’agit d’un jeu d’argent pathologique léger (quatre à cinq critères), modéré (six à sept critères), ou sévère (huit à neuf critères) (APA, 2013).

Outre ces spécifications nouvellement ajoutées au DSM-5, le jeu d’argent pathologique autrefois classifié comme un trouble du contrôle des impulsions dans la quatrième version du DSM (APA, 1994) se retrouve maintenant parmi les troubles liés à l’usage de substances et à la dépendance. Le jeu d’argent pathologique présente effectivement des similarités avec cette catégorie de troubles, entre autres au niveau neurobiologique, de l’évolution de la pathologie et de la réponse à des thérapies semblables (Bosc, Fatséas, Alexandre, & Auriacombe, 2012). Les versions précédentes du DSM proposaient un seuil diagnostique minimal de cinq critères plutôt que quatre et incluaient un autre critère diagnostique, celui d’avoir commis des actes illégaux pour financer la pratique du jeu, qui s’est vu retiré du DSM-5 (APA, 2013). Le retrait de ce critère repose sur des travaux épidémiologiques et des études évaluant les propriétés psychométriques des critères diagnostiques du DSM stipulant que cette manifestation du jeu pathologique ne surviendrait que très rarement, et ce, uniquement chez les joueurs pathologiques très sévères (Strong & Kahler, 2007; Toce-Gerstein, Gerstein, & Volberg, 2003; Zimmerman, Chelminski, &

3

Young, 2006). Ainsi, puisque peu de joueurs atteignant exactement le seuil diagnostique rencontrent également ce critère, celui-ci permet rarement de discriminer entre un joueur pathologique ou sous-clinique, et donc, son retrait n’affecterait pas la capacité à émettre un diagnostic (Zimmerman et al., 2006). Petry, Blanco, Jin & Grant (2014) se sont intéressés aux impacts du retrait du critère diagnostique des actes illégaux et de l’abaissement du seuil diagnostique à quatre critères en utilisant les données d’une étude épidémiologique américaine sur le jeu pathologique. Selon les résultats obtenus, le retrait du critère portant sur la commission d’actes illégaux n’affecterait pas la capacité à émettre adéquatement un diagnostic (Petry et al., 2014). En revanche, la réduction du seuil diagnostique augmente l’incidence du jeu pathologique (Petry et al., 2014). Puisque les changements apportés au diagnostic du jeu d’argent pathologique demeurent récents, il importe de mentionner que la majorité des études citées dans le présent document se fondent sur la conception de ce trouble tel que présenté dans le DSM-IV (APA, 1994).

Les problèmes de jeu sur un continuum

Certains joueurs présentent des difficultés découlant de leurs habitudes de jeu, sans nécessairement atteindre le seuil diagnostique du jeu d’argent pathologique. À ce titre, Toce-Gerstein et al. (2003) dressent un continuum des problèmes de jeu en fonction du nombre de critères diagnostiques rencontrés selon le DSM-IV (APA, 1994) par un échantillon de 399 joueurs recrutés dans la population générale. Les auteurs distinguent d’abord les joueurs à risque qui rencontrent un ou deux critères diagnostiques des joueurs problématiques qui endossent de trois à quatre critères (Toce-Gerstein et al., 2003). Enfin, les joueurs pathologiques se divisent en deux catégories: les joueurs pathologiques à gravité faible (cinq à sept critères) et les joueurs pathologiques à gravité élevée (huit à dix critères) (Toce-Gerstein et al., 2003). Shaffer et Hall (1996) proposent également un continuum similaire des problèmes de jeu en incluant toutefois les catégories de non-joueurs et de joueurs récréatifs sans problème.

De manière générale, les joueurs à risque vivent des conséquences négatives associées à leur pratique du jeu même s’ils ne rencontrent pas le seuil clinique du jeu pathologique (Raylu & Oei, 2002). Pour Blaszczynski et Nower (2002), la distinction principale entre les joueurs à risque et problématiques et les joueurs pathologiques réside

4

dans l’altération subjective de la capacité à se contrôler de ces derniers. En effet, le sentiment d’une perte de contrôle caractérisée par des tentatives successives et infructueuses de résister à l’envie de jouer serait spécifique aux joueurs pathologiques (Blaszczynski & Nower, 2002; Walker et al., 2006). La conceptualisation des problèmes de jeu sur un continuum suggèrent que les habitudes de jeu de certains joueurs peuvent s’aggraver avec le temps, d’où la pertinence de dépister et d’intervenir rapidement auprès de cette clientèle (Toce-Gerstein et al., 2003). Par souci de concision, le terme «problématique», lorsqu’employé dans ce document, désignera le regroupement des joueurs à risque et des joueurs pathologiques.

Répercussions des problèmes de jeu et comorbidités associées

La participation excessive aux JHA entraine nécessairement des répercussions sur de nombreuses sphères de vie. Parmi celles-ci figurent les finances, le travail, l’estime de soi, la santé psychologique, et les relations interpersonnelles et conjugales (Bergh & Kuhlhorn, 1994; Ferland et al., 2008; Gambling Research Australia, 2005; Raylu & Oei, 2002). Downs et Woolrych (2010) expliquent que les tentatives des joueurs pour dissimuler l’endettement et les pertes monétaires amènent ceux-ci à vivre de la culpabilité, de l’anxiété, une baisse de leur estime personnelle et, éventuellement, une rupture de la confiance avec les proches.

De surcroit, les joueurs problématiques constituent une clientèle pouvant être fragilisée par d’autres difficultés de santé mentale concomitantes. Les résultats d’un sondage populationnel canadien révèlent que les joueurs pathologiques seraient 3,4 fois plus susceptibles de commettre une tentative de suicide comparativement à la population générale (Newman & Thompson, 2007). Les idéations suicidaires seraient par ailleurs plus fortement associées aux habitudes de jeu à risque modéré chez les femmes que chez les hommes (Husky, Michel, Richard, Guignard, & Beck, 2015). Parmi les joueurs en traitement ou assistant à des rencontres de Gamblers Anonymes (GA), entre 32% et 50% présenteraient des idéations suicidaires et 12% à 30% auraient fait au moins une tentative de suicide (Battersby, Tolchard, Scurrah, & Thomas, 2006; Ledgerwood & Petry, 2004; Petry & Kiluk, 2002). Dans le même ordre d’idées, une association est relevée entre la

5

dépression et les problèmes de jeu (Battersby et al., 2006; Hounslow, Smith, Battersby, & Morefield, 2011).

Dans une vaste étude utilisant les données d’un sondage national américain, Chou et Afifi (2011) observent parmi 299 joueurs problématiques dépistés une association significative entre les problèmes de jeu et les troubles de l’humeur, le trouble d’anxiété généralisée, l’état de stress post-traumatique, et l’abus et la dépendance à l’alcool. Plus spécifiquement, près de 20% des joueurs problématiques présentent un trouble de l’humeur ou un trouble relié à l’alcool, tandis que l’état de stress-posttraumatique et le trouble d’anxiété généralisée sont observés chez 6% et 9% des joueurs, respectivement (Chou & Afifi, 2011). D’autres auteurs relèvent par ailleurs une comorbidité entre le jeu problématique et les troubles reliés à l’usage de substances (Cunningham-Williams, Cottler, Compton, Spitznagel, & Ben-Abdallah, 2000; el-Guebaly et al., 2006; Lorains, Cowlishaw, & Thomas, 2011; Kausch, 2003) et les troubles de la personnalité (Abdollahnejad, Delfabbro, & Denson, 2015; Odlaug, Schreiber, & Grant, 2013; Petry, Stinson, & Grant, 2005; Pelletier, Ladouceur, & Rhéaume, 2008).

Les joueurs problématiques constituent une clientèle dont la comorbidité avec d’autres troubles de santé mentale s’avère relativement fréquente. Or, Abbott et al. (2015) précisent que, même si cette comorbidité suggère des vulnérabilités communes entre les troubles, un manque de connaissance persiste quant à la relation temporelle entre l’apparition des problèmes de jeu et des autres difficultés. À titre d’exemple, Abdollahnejad et al. (2015) expliquent que les processus cognitifs déficitaires mesurés chez les personnes avec un trouble de la personnalité limite pourraient rendre celles-ci vulnérables à entretenir des pensées erronées à propos du jeu et ainsi à développer un problème de jeu. De même, certains joueurs pourraient jouer dans l’espoir de réguler des symptômes dépressifs, ce qui sous-entend une apparition de la dépression antérieure au problème de jeu (Blaszczynski & Nower, 2002; O’Brien, 2011). Bien que ces pistes de réponse soient intéressantes, celles-ci disposent toutefois de peu d’appui empirique.

6

Le développement d’un problème de jeu : Explication étiologique cognitive-comportementale

Différents auteurs proposent des modèles théoriques afin d’expliquer le développement et le maintien d’un problème de jeu (Blascszsynski & Nower, 2002; Sharpe & Tarrier, 1993, Sharpe, 2002). Sharpe et Tarrier (1993) emploient une perspective cognitive-comportementale afin d’illustrer le développement du jeu pathologique. La composante comportementale de ce modèle renvoie au conditionnement occasionné par les renforcements monétaires et l’activation physiologique qui s’opèrent lors des séances de jeu. D’abord, la participation au jeu induit généralement des sensations physiques d’activation interprétées par le joueur comme de l’excitation. En parallèle, le jeu produit des gains intermittents qui agissent à titre de renforçateurs et qui augmentent la probabilité de participer au jeu de nouveau. Avec le temps, l’activation physiologique provoquée par le jeu devient associée aux gains monétaires. Le comportement de jeu se voit donc renforcé continuellement par la sensation d’excitation et renforcé de manière intermittente par les gains monétaires. Par conditionnement classique, les stimuli évoquant le jeu et l’environnement de jeu deviennent associées à l’activation produite en séance de jeu. De même, les gains occasionnels amènent le joueur à développer des pensées erronées à propos du jeu puisque celui-ci déduit qu’il peut parfois gagner. Graduellement, l’environnement de jeu, l’activation physiologique et les pensées associées au jeu peuvent tous contribuer à déclencher le goût de jouer (Sharpe & Tarrier, 1993).

Sharpe et Tarrier (1993) précisent dans leur modèle que la capacité à résister à l’envie de jouer, une fois celle-ci déclenchée, variera en fonction des stratégies d’adaptation dont l’individu dispose. Ainsi, les capacités à reporter la gratification, à mettre en question ses pensées à l’égard du jeu ou à résoudre des problèmes influenceront la décision de jouer ou non. Le modèle cognitif-comportemental proposé par Sharpe et Tarrier (1993) place également l’emphase sur le rôle central qu’occupent les pensées erronées entretenues à propos du jeu qui se développent graduellement avec la participation au jeu. Selon le modèle, puisque les joueurs ont appris à attendre des gains en jouant, ils en viennent à croire que plus ils miseront en jouant, plus ils auront de chances éventuelles de gagner. À cet égard, Ladouceur, Boutin, Lachance, Doucet et Sylvain (2000) expliquent que les

7

joueurs font fit de l’espérance de gain négative des JHA et persévèrent au jeu malgré l’impossibilité de faire des profits à long terme. Cette erreur de pensée fondamentale entrainera une persévérance au jeu motivée par l’espoir de se refaire qui risquera ensuite de provoquer plusieurs conséquences sur la santé psychologique et le fonctionnement de l’individu.

Sharpe (2002) propose ensuite une version plus étoffée du modèle étiologique cognitif-comportemental du jeu en l’intégrant dans une perspective biopsychosociale. Ce modèle, tout en conservant les principes cognitifs-comportementaux qui expliquent le développement et le maintien des problèmes de jeu, propose également des facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux qui modulent la vulnérabilité de l’individu à développer ou non un problème de jeu. À titre d’exemple, Sharpe (2002) suggère qu’un individu présentant un haut niveau d’impulsivité serait plus à risque de perdre le contrôle de ses habitudes de jeu. De même, un individu dont l’environnement familial présentait des attitudes positives à l’égard du jeu pourrait également se voir plus à risque d’être exposé au jeu et de l’intégrer dans ses activités.

Sharpe (2002) précise dans son modèle que des circonstances de vie peuvent déclencher la perte de contrôle et que le type de circonstances perturbatrices peuvent varier selon le type de JHA joué et la fonction que procure ce JHA. D’une part, chez les joueurs d’appareils de loterie vidéo, un contexte de vie stressant risquerait d’induire une humeur dépressive qui à son tour pourrait augmenter la propension à jouer en raison de l’effet apaisant que procure l’activité de jeu. D’autre part, pour les joueurs de paris sportifs ou de jeux incluant une part d’habileté comme le poker, un contexte de vie de stressant pourrait constituer un contexte peu stimulant ou ennuyant. La participation au jeu permettrait alors d’obtenir un effet d’activation et de stimulation. Ces effets obtenus par le jeu dans ces circonstances contribueront également à renforcer la participation au jeu.

Le modèle cognitif-comportemental et biopsychosocial de Sharpe (2002) met en lumière plusieurs facteurs qui contribuent de près ou de loin au développement d’un problème de jeu. Dans une perspective d’intervention, ces facteurs peuvent ainsi faire l’objet de cibles de traitement et permettre d’expliquer le rétablissement des joueurs problématiques.

8

Le rétablissement et l’utilisation des ressources d’aide chez les joueurs problématiques

Considérant les divers niveaux de gravité des problèmes de jeu, les troubles de santé mentale concomitants et les nombreux facteurs étiologiques, les joueurs problématiques ne forment pas une clientèle à la présentation clinique homogène. En conséquence, ceux-ci peuvent emprunter différents parcours pour en arriver à se rétablir de leur problème de jeu ou, du moins, à en réduire la sévérité. En utilisant les données provenant d’une vaste étude évaluant la prévalence du jeu pathologique aux États-Unis, Slutske (2006) observe que parmi les 347 individus ayant rencontré les critères diagnostiques du jeu pathologique au cours de leur vie, plus de 35% n’avaient présenté aucune manifestation du trouble dans l’année précédant le sondage, suggérant ainsi le rétablissement naturel du tiers des joueurs pathologiques formant l’échantillon (Slutske, 2006). Dans une étude similaire réalisée en Australie, Slutske, Blaszczynski, et Martin (2009) dénotent un taux de rétablissement naturel auprès de leur échantillon de 104 joueurs pathologiques atteignant 35%. De tels résultats mettent ainsi en relief le caractère épisodique des problèmes de jeu pour certains joueurs (Slutske, 2006; Slutske et al., 2009).

Afin de mieux comprendre ce phénomène, Toneatto et al. (2008) ont recueilli le point de vue de 37 joueurs problématiques ayant surmonté leur problème de jeu avec ou sans aide formelle. Les auteurs observent que les joueurs ayant surmonté le problème par eux-mêmes présentent généralement un problème de jeu moins sévère et s’étant échelonné sur une période de temps plus courte que ceux consultant les ressources. Parmi les raisons identifiées pour initier un changement, les joueurs ayant déjà consulté se distinguent de ceux rétablis naturellement en ayant cherché de l’aide en raison d’une accumulation de difficultés liées au jeu (Toneatto et al., 2008). Pour Hodgins et el-Guebaly (2000), le rétablissement naturel sous-tend que les joueurs, selon l’intensité des difficultés vécues, peuvent emprunter une multitude de parcours pour surmonter leur problème de jeu, ce qui soulève la nécessité d’offrir des options thérapeutiques variées à cette clientèle.

Bien que certains joueurs se montrent en mesure de surmonter par eux-mêmes leur problème de jeu, plusieurs joueurs qui pourraient bénéficier d’une aide professionnelle ne vont pourtant pas consulter. En effet, une infime proportion des joueurs problématiques

9

dépistés dans les études de prévalence semble avoir déjà eu recours à un traitement, comparativement aux individus souffrant d’autres troubles de santé mentale (Fleury, Grenier, Bamvita, Perreault, & Caron, 2012; Roberge, Fournier, Duhoux, Nguyen, & Smolders, 2011). Une enquête sur la prévalence des problèmes de jeu menée en Californie auprès de 7121 adultes révèle qu’à peine plus de 6% des joueurs problématiques ont déjà eu recours à une forme d’aide professionnelle ou à des rencontres de GA pour leur problème de jeu (Volberg, Nysse-Carris, & Gerstein, 2006). De façon similaire, les résultats obtenus lors de deux enquêtes nationales menées aux États-Unis établissent qu’entre 7,1% et 11,5 % des joueurs pathologiques auraient déjà suivi un traitement en lien avec leur problème de jeu (Slutske, 2006).

Au Canada, une étude réalisée auprès de la population ontarienne indique que seulement 29% des joueurs pathologiques interrogés révèlent avoir eu recours à une forme de traitement formel pour leur problème de jeu alors que chez les joueurs à risque, ce pourcentage n’est que de 12% (Suurvali, Hodgins, Toneatto, & Cunningham, 2008). En incluant l’utilisation de matériel d’aide informel disponible sous forme de livre ou sur Internet, un peu plus de la moitié des joueurs pathologiques auraient eu recours à une forme d’aide. Pour les joueurs en-dessous du seuil clinique du jeu pathologique, la proportion augmente aussi en passant à 30%. Les taux de consultation plus élevés au Canada découlent possiblement d’une plus grande variété de ressources offertes comparativement aux États-Unis. Volberg et al. (2006) indiquent que peu de thérapeutes sont certifiés pour le traitement du jeu en Californie et qu’il n’existe pas de services de traitement à l’interne dans cet état.

Parmi les pistes d’explication de la faible consultation chez les joueurs, des facteurs d’ordre psychologique comme la honte et l’embarras, le désir de régler le problème par soi-même et le déni des difficultés constituent des obstacles documentés de manière récurrente dans la littérature (Evans & Delfabbro, 2005; Pulford et al., 2009; Suurvali, Cordingley, Hodgins, & Cuningham, 2009). Au même titre que ce qu’observent Toneatto et al. (2008) au sujet du processus de rétablissement, Evans et Delfabbro (2005) mettent en lumière une tendance chez les joueurs à surmonter les barrières psychologiques au traitement alors qu’ils ont atteint un seuil de détresse psychologique et de problèmes financiers très élevé.

10

Les individus dont l’état ne s’est pas encore grandement détérioré ne vont donc pas nécessairement consulter de manière préventive, alors qu’une telle démarche permettrait pourtant de contenir les conséquences d’une pratique excessive du jeu et d’en empêcher leur amplification (Evans & Delfabbro, 2005).

Dans leur investigation d’un modèle associant la stigmatisation envers les problèmes de jeu, les processus affectifs et les stratégies d’adaptation de 155 joueurs problématiques, Horch et Hodgins (2015) apportent des précisions intéressantes concernant la consultation chez les joueurs. Selon leurs résultats, l’identification à des stéréotypes reliés aux problèmes de jeu s’avère associée positivement à la demande d’aide (Horch & Hodgins, 2015). Les auteurs suggèrent que l’identification à certains stéréotypes des problèmes de jeu, comme celui d’en être le seul responsable, amène possiblement le joueur à prendre en main ses difficultés et à consulter (Horch & Hodgins, 2015). Une attitude positive envers le traitement, la gravité élevée du problème de jeu, être un homme, et avoir un revenu élevé constituent également des prédicteurs significatifs de la demande d’aide (Horch & Hodgins, 2015). À l’inverse, les joueurs problématiques entretenant des stéréotypes à l’égard des problèmes de jeu sans toutefois s’y identifier personnellement semblent moins consulter, traduisant potentiellement le déni de ses propres difficultés avec le jeu (Horch & Hodgins, 2015).

Le traitement des problèmes de jeu

Pour les joueurs problématiques qui choisissent d’utiliser une aide formelle, le recours à la psychothérapie constitue une méthode efficace pour réduire les comportements de jeu et la gravité des problèmes de jeu à court et à long terme, contrairement à l’absence de thérapie (Pallesen, Mitsem, Kvale, Johnsen, & Molde, 2005). Parmi les différents traitements psychologiques disponibles pour les problèmes de jeu, le traitement selon l’approche cognitive-comportementale s’avère le plus étudié (Ledgerwood & Petry, 2005). Dans un essai clinique aléatoire évaluant l’efficacité d’un traitement cognitif-comportemental pour le jeu auprès de 29 joueurs pathologiques, Sylvain, Ladouceur et Boisvert (1997) décrivent chacune des composantes de l’intervention mises en place, soit la restructuration cognitive, l’entrainement à la résolution de problèmes, l’entrainement aux habiletés sociales lorsque nécessaire, et la prévention de la rechute. Tel que supposé dans le

11

modèle de Sharpe et Tarrier (1993), l’utilisation de la restructuration cognitive dans le traitement repose sur la prémisse que les joueurs pathologiques entretiennent des pensées erronées à l’égard du jeu, notamment l’illusion de contrôle, qui sont considérées comme un facteur-clé dans le maintien de la pratique inadaptée du jeu (Fortune & Goodie, 2012; Ledgerwood & Petry, 2005). Afin de restructurer ces pensées, Sylvain et al. (1997) expliquent que le thérapeute fournit d’abord des informations psychoéducatives sur le concept du hasard, de l’indépendance des tours, de l’impossibilité de faire des gains à long terme en jouant et de contrôler l’issue du jeu. Les pensées erronées sont ensuite expliquées au joueur et celui-ci est invité à identifier ses propres perceptions inadéquates entretenues à l’égard du jeu. Lorsque ces perceptions sont identifiées, le thérapeute et le joueur travaillent ensemble à les corriger afin qu’elles reflètent une compréhension juste du hasard (Sylvain et al., 1997).

Une fois le volet cognitif complété, Sylvain et al. (1997) proposent de mettre en pratique avec les joueurs une technique de résolution de problèmes selon laquelle, en fonction d’un problème clairement défini, différentes solutions sont envisagées et testées. Cette technique peut s’avérer utile pour amener le joueur à mieux composer avec des problèmes associés aux habitudes de jeu excessives, notamment la gestion des finances (Sylvain et al., 1997). L’entrainement aux habiletés sociales, lorsque nécessaire, peut prendre la forme de jeux de rôles visant à travailler l’affirmation de soi. Enfin, la prévention de la rechute, dernière étape de l’intervention, vise à amener le joueur à développer des stratégies pour faire face aux situations à risque de déclencher un retour au jeu (Sylvain et al., 1997). Toujours en utilisant une approche cognitive-comportementale, Petry (2005) suggère également l’inclusion d’une analyse fonctionnelle au cours de laquelle une séance de jeu récente est revisitée en détail, ce qui facilite l’identification des déclencheurs et des éléments renforçant le maintien d’habitudes de jeu problématiques. Des exercices de relaxation peuvent également être ajoutés afin d’aider à mieux gérer le désir de jouer (Petry, 2005).

Selon les différents protocoles proposés par les auteurs, le traitement cognitif-comportemental prévoit généralement une durée d’intervention relativement brève pouvant aller de huit (Petry, 2005) à environ 15 rencontres (Sylvain et al., 1997). Une méta-analyse

12

de Gooding et Tarrier (2009) portant sur l’impact du traitement cognitif-comportemental supporte l’efficacité de ce type de thérapie à réduire les comportements de jeu, tel qu’indiqué par des tailles d’effets larges et significatives à court, moyen et long terme après l’intervention. De plus, les formes de traitement du jeu de type cognitif-comportemental incluant des composantes propres à l’approche motivationnelle entraîneraient des résultats concluants auprès des joueurs (Gooding & Tarrier, 2009).

Depuis les années 2000, différentes études des traitements destinés aux problèmes de jeu incluent effectivement des composantes de l’approche motivationnelle (p.ex. Diskin & Hodgins, 2009; Larimer et al., 2012; Petry, Weinstock, Ledgerwood, & Morasco, 2008). La pertinence de recourir à l’approche motivationnelle de Miller et Rollnick (2002; 2013) dans un contexte de traitement du jeu provient du fait que les joueurs ressentent fréquemment de l’ambivalence face à un processus de changement qui implique de renoncer partiellement ou totalement au jeu (Wulfert, Martell & Blanchard, 2003). Les entretiens motivationnels permettent d’explorer et de travailler chez l’individu l’ambivalence dans le but de susciter la motivation intrinsèque à effectuer des changements. Alors que l’approche motivationnelle se déroulait initialement selon deux phases successives, soit celles de développer la motivation et de consolider l’engagement au changement (Miller & Rollnick, 2002), une nouvelle version plus étoffée du modèle propose plutôt quatre processus thérapeutiques dynamiques conduisant au changement, chacun s’appuyant sur l’autre : l’engagement dans la relation, la focalisation, l’évocation, et la planification (Miller & Rollnick, 2013). Conjointement à ces processus ou étapes thérapeutiques, d’autres principes généraux forment les assises de l’approche, soit la compassion, l’acceptation, la collaboration au sein de la relation thérapeutique et l’évocation chez l’individu de ses motivations et ses forces (Miller & Rollnick, 2013).

Ainsi, dans le contexte du jeu, accompagner le joueur dans son cheminement en portant une attention particulière à sa motivation chancelante pourrait contribuer à le garder en traitement afin qu’il puisse atteindre ses objectifs (Wulfert et al., 2003). Selon une récente méta-analyse, l’approche motivationnelle, comparativement à une condition contrôle, permettrait de réduire significativement les montants d’argent dépensés au jeu jusqu’à trois mois après l’intervention et la fréquence de jeu jusqu’à un an après

13

l’intervention (Yakovenko, Quigley, Hemmelgarn, Hodgins, & Ronksley, 2015). Cependant, le faible nombre d’études investiguant l’efficacité de cette approche et les lacunes méthodologiques de celles-ci ne permettent pas de statuer sur la capacité d’une intervention motivationnelle à réduire les problèmes de jeu à plus long terme (Yakovenko et al., 2015).

Malgré le support empirique des psychothérapies selon les approches cognitive-comportementale et motivationnelle appliquées aux problèmes de jeu (Gooding & Tarrier, 2009; Yakovenko et al., 2015), les joueurs se retrouvent néanmoins confrontés à différents obstacles, principalement psychologiques, qui retardent ou empêchent leur consultation (Evans & Delfabbro, 2005; Pulford et al., 2009; Suurvali et al., 2009; Tavares et al., 2002). Afin de contourner cette difficulté, certains chercheurs suggèrent de développer de nouvelles façons de dispenser le traitement auprès de cette clientèle et mettent de l’avant le recours à des interventions brèves et auto-administrées (Gainsbury, Hing, & Suhonen, 2014; Pulford et al., 2009; Pulford, Adams & Sheridan, 2010).

Les traitements auto-administrés destinés aux problèmes de jeu

Les traitements auto-administrés (TAA) proposent du matériel thérapeutique sous forme de manuel d’auto-traitement ou de modules à compléter en ligne et prévoient généralement un contact minimal avec un intervenant (Danielsson, Eriksson, & Allebeck, 2014; Gainsbury & Blaszczynski, 2011; Raylu, Oei, & Loo, 2008). À ce titre, le recours à l’approche cognitive-comportementale s’avère avantageux puisque ce type de thérapie pourrait se transposer facilement en format auto-administré (Petry, 2005). D’ailleurs, il semble que l’adaptation des approches motivationnelle et cognitive-comportementale sous forme de TAA puisse amener des réductions significatives des comportements de jeu et de la sévérité des problèmes de jeu chez les joueurs, qu’il s’agisse d’un traitement offert entièrement en ligne (Carlbring & Smit, 2008) ou encore d’une combinaison d’un manuel d’auto-traitement et de quelques rencontres motivationnelles avec un intervenant (p.ex. Campos, Rosenthal, Chen, Moghaddam, & Fong, 2015; Hodgins, Currie, Currie, & Fick, 2009).

14

Les TAA constituent une modalité d’intervention qui se veut plus attrayante aux yeux des joueurs peu intéressés par les formes plus classiques d’intervention. Comme ils se déroulent à la maison, les TAA représentent une alternative ayant le potentiel d’intéresser les joueurs qui ne vont pas en traitement à cause de l’embarras et de la culpabilité liés à leur problème de jeu ou encore parce que peu de ressources sont disponibles dans leur région (Raylu et al., 2008). Étant donné que plusieurs joueurs révèlent ne pas consulter par désir de résoudre leur problème de jeu par eux-mêmes (Suurvali et al., 2009), les TAA constituent une option thérapeutique intéressante puisqu’ils nécessitent que la personne chemine par elle-même. Ce type d’intervention convient également davantage à des individus aux difficultés légères à modérées, notamment les joueurs à risque (Raylu et al., 2008). Toneatto et al. (2008) soutiennent d’ailleurs que du matériel auto-administré rendu facilement accessible (p.ex. livres, forums de discussion en ligne, etc.) pourrait constituer une option thérapeutique pour les individus vivant des difficultés moins sévères et qui souhaiteraient se rétablir par eux-mêmes, sans recourir à une aide formelle.

Mise en contexte de la présente thèse

Dans leur recension des TAA destinés aux problèmes de jeu, Swan et Hodgins (2015) mentionnent qu’il s’agit d’une avenue prometteuse pour venir en aide aux joueurs, mais émettent toutefois certaines réserves quant à leur efficacité. En effet, la plupart des essais cliniques aléatoires évaluant les TAA pour le jeu démontrent également que les participants assignés aux conditions contrôles s’améliorent par eux-mêmes pendant le temps d’attente, ce qui amène des imprécisions quant à la réelle valeur ajoutée de l’intervention (Swan & Hodgins, 2015). Ce faisant, les résultats d’études d’efficacité des TAA combinant des interventions cognitives-comportementales et motivationnelles méritent d’être répliqués et le maintien de gains thérapeutiques à long terme gagnerait à être précisé (Swan & Hodgins, 2015; Yakovenko et al., 2015).

Par ailleurs, les TAA visent à rejoindre des joueurs qui seraient autrement peu susceptibles d’utiliser les ressources d’aide, que ce soit en raison de la honte associé au problème de jeu, du déni des difficultés ou par désir de s’en sortir par eux-mêmes. Pourtant, la plupart des études sur les TAA forment leurs échantillons de participants en utilisant des annonces publicitaires (p.ex. Carlbring & Smit, 2008; Hodgins, Currie, & el-Guebaly,

15

2001; Hodgins et al., 2009) comme unique moyen de recrutement. Ce faisant, les joueurs qui participent aux études sur les TAA reconnaissent fort probablement avoir un problème de jeu puisqu’ils demandent clairement de l’aide pour s’en sortir. Ainsi, comme le dénotent Labrie et al. (2012), la formation de tels échantillons de joueurs ne renseignent pas sur le cheminement de joueurs problématiques ne recherchant pas activement d’aide dans ce type de traitement, ce qui mériterait d’être approfondi dans le contexte où les TAA s’adressent également aux joueurs qui n’utilisent pas d’emblée les ressources.

La présente thèse s’inscrit donc à la suite des travaux portant sur les TAA et visent à approfondir les connaissances quant à l’efficacité de ce type d’intervention pour venir en aide aux joueurs problématiques et sur les répercussions de l’emploi de différents moyens pour proposer une telle ressource. Le premier article présenté dans cette thèse évalue l’efficacité d’un TAA comprenant trois entretiens de type motivationnel et un manuel d’auto-traitement cognitif-comportemental sur une période de 11 semaines, comparativement à une liste d’attente, à réduire la gravité des problèmes de jeu, les comportements de jeu et d’autres corrélats des problèmes de jeu. Les gains thérapeutiques observés auprès du groupe recevant le TAA seront également mesurés lors d’évaluations de suivi effectuées un, six et douze mois post-intervention afin de vérifier leur maintien à plus long terme. Le second article, par le biais des données recueillies lors de la première étude, explore les caractéristiques des joueurs problématiques selon la méthode de recrutement employée pour leur offrir de participer au TAA. Plus spécifiquement, la gravité des problèmes de jeu et le niveau d’implication dans le TAA des participants sont comparés, en fonction de leur mode de recrutement (sollicitation directe c. annonce publicitaire). Ce deuxième article vise à approfondir les connaissances sur les moyens à privilégier pour proposer les ressources de traitement aux joueurs et l’impact sur la complétion du traitement.

16

Chapitre 2

Titre en français:

Efficacité d’un traitement auto-administré destiné aux joueurs à risque et pathologiques. English title:

Efficacy of a self-help treatment for at-risk and pathological gamblers.

1

Catherine Boudreault, B.A., 1Isabelle Giroux, Ph. D., 1Christian Jacques, M. Ps., 1Annie Goulet, Ph. D., 2Hélène Simoneau, Ph. D., et 1Robert Ladouceur, Ph. D.

1

Faculté des sciences sociales, École de psychologie, Université Laval

2

Centre de réadaptation en dépendance de Montréal-Institut universitaire

Note des auteurs :

Cette étude a été financée par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQ-SC) en collaboration avec le Ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) du

Québec.

Catherine Boudreault a obtenu une bourse du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal-Institut universitaire (CRDM-IU) pour la rédaction de cet article.

17 Résumé

De récentes études suggèrent que les traitements auto-administrés (TAA) peuvent réduire la gravité des problèmes de jeu et les comportements de jeu. Cependant, la réduction des habitudes de jeu parmi les joueurs des groupes contrôles et la rare évaluation de certaines variables-clés associées au rétablissement laissent des imprécisions quant au bénéfice d’un TAA pour les problèmes de jeu. La présente étude évalue l’efficacité d’un TAA incluant trois entretiens de type motivationnel répartis sur une période de 11 semaines et un manuel d’auto-traitement cognitif-comportemental. Les joueurs à risque et pathologiques ont été assignés aléatoirement au groupe traitement (n = 31) ou au groupe contrôle de type liste d’attente (n = 31). En comparaison aux joueurs en attente, les joueurs du groupe traitement présentent une réduction significative du nombre de critères diagnostiques du jeu pathologique selon le DSM-5, des habitudes de jeu (fréquence, temps passé et argent dépensé au jeu), et des conséquences négatives du jeu après 11 semaines. La perception d’efficacité personnelle et la satisfaction de vie du groupe traitement augmentent également significativement après 11 semaines. Aucun changement n’est observé pour le groupe contrôle. Tous les changements significatifs du groupe traitement se maintiennent lors des suivis effectués un, six et 12 mois plus tard. Les résultats soutiennent l’efficacité du TAA à réduire la gravité des problèmes de jeu, les comportements de jeu et à améliorer le fonctionnement général des joueurs à court, moyen et long terme. Les résultats de cette étude appuient la pertinence des TAA pour les joueurs problématiques et clarifient certaines imprécisions dans la littérature. Le faible taux d’attrition est discuté en lien avec les avantages de la formule auto-administrée. Les implications cliniques et méthodologiques des résultats sont mises de l’avant.

18 Abstract

Available evidence suggests that self-help treatments may reduce problem gambling severity and gambling behaviour. However, decrease of gambling among control groups and rare assessment of key variables associated with improvement across studies leave the benefits of self-help treatments for problem gambling unclear. The current study assesses the efficacy of a self-help treatment program including three motivational telephone interviews spread over an 11-week period and a cognitive-behavioral self-help workbook. At-risk and pathological gamblers were randomly assigned to the treatment group (n = 31) or the waiting list (n = 31). Relative to the waiting list, the treatment group showed a significant reduction in the number of DSM-5 gambling disorder criteria met, gambling habits (frequency, money and time spent gambling), and gambling consequences at 11 weeks. Perceived self-efficacy and life satisfaction also significantly improved after 11 weeks for the treatment group, whereas no significant changes were observed for the waiting list group. All significant changes reported for the treatment group were maintained throughout one, six and 12-month follow-ups. Results support the efficacy of the self-help program to reduce problem gambling severity, gambling behaviour and to improve overall functioning of gamblers over short, medium and long term. Findings from this study lend support to the appropriateness of self-help treatments for problem gamblers and help clarify inconsistencies found in the literature. The low dropout rate is discussed with respect to the advantages of the self-help format. Clinical and methodological implications of the results are put forth.

19

Efficacité d’un traitement auto-administré destiné aux joueurs à risque et pathologiques

La participation aux jeux de hasard et d’argent (JHA), bien qu’occasionnelle et dépourvue d’effets néfastes pour la majorité des gens, peut devenir problématique pour certaines personnes. Au Québec, 1,4% de la population adulte présenterait un risque modéré de développer un problème de jeu alors que 0,4% afficherait un problème de jeu pathologique probable (Kairouz & Nadeau, 2014). Le Manuel diagnostique et statistique

des troubles mentaux, cinquième édition (DSM-5; American Psychiatric Association

[APA], 2013) définit le jeu d’argent pathologique comme un trouble caractérisé par une pratique persistante et inadaptée du jeu qui perturbe le fonctionnement de l’individu et entraine une détresse psychologique marquée. Selon l’évolution et la gravité des problèmes de jeu, un joueur peut être considéré à risque ou pathologique (regroupés sous l’appellation joueurs problématiques). Les joueurs à risque vivent habituellement des conséquences associées à leurs habitudes de jeu sans toutefois rencontrer le seuil clinique du jeu pathologique (Raylu & Oei, 2002).

Les joueurs problématiques demeurent peu nombreux à se tourner vers une ressource d’aide formelle pour diminuer leurs habitudes de jeu ou cesser de jouer, malgré les difficultés vécues. Des enquêtes réalisées auprès de la population américaine suggèrent qu’entre 6% et 11,5% des joueurs problématiques dépistés auraient déjà utilisé une forme d’aide professionnelle ou un groupe de support comme les Gamblers Anonymes (GA; Slutske, 2006; Volberg, Nysse, Carris, & Gerstein, 2006). Dans le même ordre d’idées, un sondage canadien indique que seulement 29% des joueurs pathologiques interrogés révèlent avoir eu recours à une forme de traitement formel pour leur problème de jeu alors que chez les joueurs à risque, ce pourcentage n’est que de 12% (Suurvali, Hodgins, Toneatto, & Cunningham, 2008). Par ailleurs, parmi les joueurs problématiques qui débutent une thérapie, ceux-ci paraissent peu nombreux à la compléter, tel qu’en témoigne un taux moyen d’abandon recensé dans les études de traitement de 31% (Melville, Casey & Kavanagh, 2007).

Parmi les différentes pistes de solution pour renverser la tendance d’une faible utilisation des ressources par les joueurs problématiques et de l’attrition élevée, différents

20

auteurs proposent le développement de traitements auto-administrés (TAA) (Gainsbury, Hing, & Suhonen, 2014; Pulford, Adams & Sheridan, 2010; Pulford et al., 2009). Suurvali et al. (2008) notent qu’en incluant l’utilisation de matériel d’aide informel disponible sous forme de livre ou sur Internet, le taux d’utilisation des ressources grimpe à 30% chez les joueurs à risque et à un peu de plus de 50% chez les joueurs pathologiques. Les joueurs entretiennent donc un intérêt envers les formes de traitement qui ne nécessitent pas de suivi formel avec un intervenant ou un centre de traitement (Cunningham, Hodgins, & Toneatto, 2008; Faucher-Gravel, 2016). En effet, un traitement proposant un manuel d’auto-traitement ou des modules à compléter sur Internet peut répondre à certaines préoccupations des joueurs envers la confidentialité ou leur désir d’autonomie et de flexibilité envers leur démarche de changement (Raylu, Oei, & Loo, 2008; Faucher-Gravel, 2016).

Les études effectuées jusqu’à maintenant sur les traitements comportant une composante auto-administrée suggèrent la capacité de ce type d’intervention à réduire les habitudes de jeu et la gravité des problèmes de jeu (Carlbring & Smit, 2008; Carlbring et al., 2012; Castren et al., 2013; Diskin & Hodgins, 2009; Hodgins, Currie, & el-Guebaly, 2001; Hodgins, Currie, el-Guebaly, & Peden, 2004; Hodgins, Currie, & Fick, 2009; Ladouceur et al., 2015). Dans leur revue de littérature sur les TAA pour le jeu, Swan & Hodgins (2015) avancent toutefois que les études sur ces interventions demeurent éparses et que des inconsistances persistent quant aux bénéfices de celles-ci et à la manière de les évaluer. À ce titre, les auteurs constatent que la comparaison des interventions avec une condition contrôle ne va jamais au-delà d’une période de quatre à huit semaines (Swan & Hodgins, 2015). Puisque des améliorations sont notables dans les conditions contrôles également, la possibilité d’un processus de rétablissement naturel ne peut être écartée et la valeur ajoutée d’un TAA demeure imprécise (Swan & Hodgins, 2015).

Par exemple, les travaux d’Hodgins et al. (2001, 2009) renseignent sur les bénéfices des TAA, mais soulèvent également certaines interrogations en ce qui concerne les changements observés auprès des joueurs de la condition contrôle. En effet, en comparant deux interventions (un manuel d’auto-traitement seul ou bonifié d’une entrevue téléphonique motivationnelle) à une liste d’attente auprès de 102 joueurs problématiques,

21

Hodgins et al. (2001) notent, après un mois, une diminution significative des habitudes de jeu chez les participants des trois conditions. L’amélioration observée chez les participants recevant l’intervention combinée s’avère significativement plus importante que celle du groupe liste d’attente. Notons que seulement 56% des joueurs des deux groupes expérimentaux avaient complété le manuel d’auto-traitement après un mois (Hodgins et al., 2001). Dans la poursuite de leurs travaux, Hodgins et al. (2009) ont recruté 314 joueurs à risque et pathologiques afin de vérifier les bénéfices de l’ajout de contacts téléphoniques à un manuel d’auto-traitement sur la réduction des problèmes de jeu. De manière similaire, 59% des individus de la condition liste d’attente (n = 65) rapportent avoir au moins réduit de moitié l’argent dépensé au jeu pendant la période d’attente de six semaines. Des changements dans la manière d’évaluer les TAA méritent donc d’être apportés. Un délai d’attente plus long permettrait aux joueurs des conditions d’intervention de compléter leur manuel d’auto-traitement, et, par ailleurs, de déterminer si les améliorations du groupe contrôle sont tributaires de la prise en charge et s’estompent ou si elles traduisent un réel changement.

Les TAA suggèrent un cheminement principalement autonome, bien que conserver un contact minimal avec un intervenant serait souhaitable (Raylu et al., 2008; Swan & Hodgins, 2015). Plus spécifiquement, des contacts téléphoniques brefs selon l’approche motivationnelle de Miller et Rollnick (2002) permettraient de meilleurs gains thérapeutiques à court terme que des contacts sans composante motivationnelle (Yakovenko, Quilgrey, Hemmelgarn, & Ronskley, 2015). Or, le nombre de contacts motivationnels inclus dans les interventions varie d’une étude à l’autre, ce qui laisse des imprécisions quant à la formule à privilégier (Rash & Petry, 2014). Après une période de 12 mois, Hodgins et al. (2009) observent auprès des joueurs une réduction similaire des problèmes de jeu et des habitudes de jeu découlant d’un traitement avec plusieurs appels de soutien et un manuel que d’une seule entrevue motivationnelle combinée à un manuel ou un manuel seul (Hodgins et al., 2009). Selon les auteurs, le support motivationnel additionnel amène toutefois un impact cliniquement significatif pour les joueurs (Hodgins et al., 2009).

Une étude sans groupe de comparaison de Ladouceur et al. (2015) indique que la combinaison de deux entrevues téléphoniques de type motivationnel et d’un manuel

d’auto-22

traitement cognitif-comportemental amène une diminution significative du nombre de critères diagnostiques du jeu pathologique selon le DSM-IV (APA, 1994) et du temps passé au jeu, se maintenant jusqu’à six mois après l’intervention chez les 32 joueurs à risque et pathologiques ayant complété l’intervention (Ladouceur et al., 2015). Toutefois, la réduction de l’argent dépensé au jeu observé au posttraitement ne se maintient pas lors du suivi six mois. De plus, le taux d’abandon de 32% avant la fin de l’intervention (Ladouceur et al., 2015) est plus élevé que d’autres études sur les TAA pour le jeu pour lesquelles des taux de 4% (Hodgins et al., 2001) et 9% (Hodgins et al., 2009) sont rapportés. Puisque l’approche motivationnelle porte une attention particulière à l’ambivalence du joueur et vise ainsi à prévenir un abandon prématuré (Wulfert & Blanchard, 2003), l’ajout d’un entretien de type motivationnel à l’intervention proposée par Ladouceur et al. (2015) favoriserait sans doute le maintien des gains et la rétention en traitement.

Enfin, parmi leurs recommandations sur la manière de rapporter les impacts des traitements pour le jeu, Walker et al. (2006) notent l’importance de mesurer non seulement les changements au niveau des habitudes de jeu, mais également au niveau d’autres sphères de vie et de fonctionnement affectées par le jeu. Les habitudes de jeu excessives peuvent effectivement entrainer de nombreuses conséquences, dont une altération de la santé physique et psychologique du joueur et de ses proches, ainsi que des problèmes légaux, interpersonnels financiers (Abbott et al., 2015; Raylu & Oei, 2002). De plus, les problèmes de jeu se retrouvent souvent en comorbidité avec d’autres troubles de santé mentale, notamment la dépression (Battersby, Tolchard, Scurrah, & Thomas, 2006; Hounslow, Smith, Battersby, & Morefield, 2011), les troubles anxieux (Petry, Stinson, & Grant, 2005) et l’abus et la dépendance à l’alcool (Chou & Afifi, 2011; French, Maclean, & Ettner, 2008). Toutefois, les études évaluant les TAA auprès des joueurs problématiques considèrent généralement un nombre limité de variables d’efficacité, soit certains paramètres des habitudes de jeu (Hodgins et al., 2001, 2009; Petry, Weinstock, Ledgerwood, & Morasco, 2008) et le score à un instrument diagnostique ou de dépistage des problèmes de jeu (p.ex. Campos, Rosenthal, Chen, Mogghaddam, & Fong, 2015).

Dans ce contexte, il apparait pertinent de dresser un portrait plus complet de la portée des TAA en documentant les changements possibles sur d’autres corrélats des