PERSPECTIVES D'AIDES DIDACTIQUES A

L'APPRENTISSAGE D'UN LANGAGE DE COMMANDE

AU TRAVERS DE L'ANALYSE DES STRATEGIES ET

DES DIFFICULTES D'ELEVES

Jacques GINESTIE CFPT, et Lycée Marseille-Veyre Marseille

MOTS-CLES : CONTRAINTES - PROPRIElE - TACHE - ACTIVITE - S1RAlEGIE.

RESUME: Apporter une aide didactiqueàdes élèves de seconde T5A (Technologie des Systèmes Automatisés) en situation de résolution d'un problème de GRAFCET (Graphe de Commande Etapes-Transitions) suppose une analyse de la tâche et de l'activité. Cette analyse nous a permis de caractériser les stratégies mises en oeuvre en nous appuyant sur la découverte des contraintes du problème et leur transformation en propriétés. A travers ces résultats, nous pouvons dégager les difficultés qui font obstacle àl'apprentissage du GRAFCET, et par là même, envisager une étude critique de dispositifs possibles pour ce type de tâche.

SUMMARY : Helping students in class of second option TSA (Automatized Systems Technology) in problem solving situation of the GRAFCETs language (Orders' Diagram Stages-Transitions) implies a task's analysis and an activity's analysis. These analysis allow to characterize the strategies skate through the discovery of problem's constraints and their transformation in properties. Through this results, we could release the difficulties who make hurdle to learning's GRAFCET and, else, to prospect the teaching's devices possible for this kind of tasks.

1. CONTEXTE DE L'ETUDE

Les langages de commande sont utilisés par les techniciens pour concevoir, réaliser, mettre en oeuvre et entretenir des systèmes automatisés. Le Graphe de Commande Etapes-Transitions (GRAFCET), est un de ces langages graphiques de description formelle d'un système existant ouà concevoir. Il intègre quatre espaces de problèmes: le temps (évolution temporelle), l'espace (déplacements), le logique (réduction du réel en une description binaire) et le fonctionnel (faisabilité matérielle des fonctions). Un graphe d'arrangement séquentiel de procédures élémentaires rend compte de la fonctionnalité du système. Ce langage est enseigné dans les classes technologique en France.

La classe de seconde Technologie des Systèmes Automatisés (TSA) a pour finalités l'acquisition d'outils d'analyse et de compréhension de l'environnement technique. Or, si la maîtrise du GRAFCET peut favoriser la compréhension d'un système, son apprentissage ne va pas de soi. Notre recherche, -dans une perspective didactique, vise à déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions un tel langage peut jouer ce rôle. Nous nous limiterons, ici,àun descriptif des difficultés rencontrées par des élèves dans la résolution d'une tâche de GRAFCET et nous émettrons quelques hypothèses quant aux différents dispositifs d'apprentissage possibles.

2. OBSTACLES A LA RESOLUTION D'UN PROBLEME DE GRAFCET 2.1.Le plan expérimental

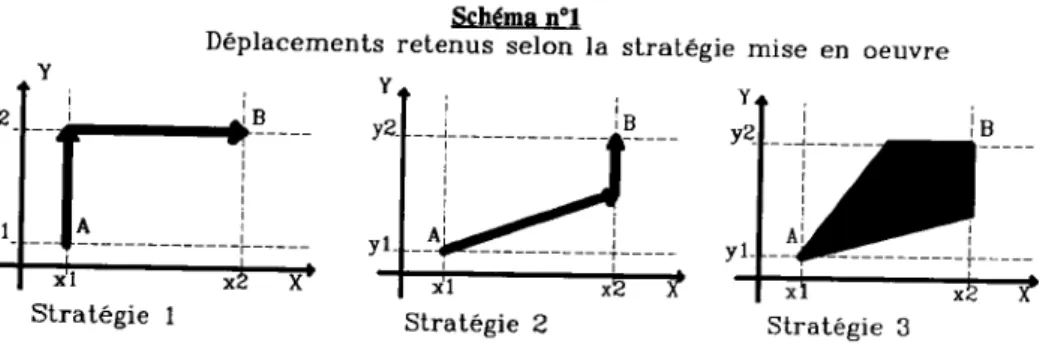

Latâche de GRAFCET, construite pour notre expérimentation, porte sur la description d'un système de déplacement de pièces entre deux points situés dans un plan. Trois énoncés isomorphes de la tâche nous permettent d'introduire des rapports différents dans l'explicitation des contraintes relatives au système.Lagrille d'analyse des productions des sujets, placés en situation de résolution par groupe de deux, a été construite à partir des analyses de la tâche et de l'activité. Nous avions donné pour consigne d'élaborer une solution la plus efficace possible sans préfigurer la matérialisation du système.La tâche proposée comporte quatorze contraintes réparties en trois catégories: gestion de la pièce, déplacement d'un pointàun autre, positionnement en début et fin de cycle. La solution retenue par les sujets va dépendre de la découverte de ces contraintes (implicites ou explicites suivant l'énoncé) et de leur gestion dans des stratégies mises en jeu qui peuvent être référées à trois stratégies type. Le schéma nOI présente les déplacements correspondantà chacune de ces trois stratégies. La première stratégie va privilégier les relations de proximité et une gestion linéaire des informations. Le mode de déplacement retenu sera séquentiel.

Laseconde envisage le déplacement simultané sur les deux axes mais les conditions de réalisation sont prédéterminée (durée des déplacements fixés arbitrairement). La troisième détermine un espace de déplacements simultanés possibles sur les deux axes sans prédétermination des durées.

Schéma n01

Déplacements retenus selon la stratégie mise en oeuvre y 1 1 1 1 1 j 1 A 1 Y _ __ _ h _ _

+ __

y 1 y2 1- __ 1 1 1 1 1 1Ai

yI- __ Stratégie 3 y Stratégie 2 1 1 y2 J__h h 1~__n 1 1 1 1 1 1 j A' yI- __ 1 xlx

x xl Stratégie2.2. Découverte des contraintes par les sujets

L'analyse des productions nous permet de déterminer le nombre de contraintes découvertes par les sujets dans les trois situations (cf. tableau nOI) et d'en déduire la gestion du rapport implicite/explicite dans cette activité. Nous constatons que les groupes ne découvrent qu'un maximum de dix contraintes sur quatorze dans le meilleur des cas, seulement cinq dans le pire.La représentation du problème qu'ils élaborent est incomplète. De plus, les contraintes implicites ne sont pas ou peu découvertes. Les sujets ne travaillent que sur les données explicites du problème.

Tableau n01 : Découverte des contraintes par les sujets

Enoncésde

1

2

3

la tâche

Groupes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contraintes

Implicites dans l'énoncé

8

4

0Implicites découvertes 1 2 5 1 0 0 0 0 0 0

a a

Explicites dans l'énoncé 6

1

01 4

Explicites découvertes 6 6 5 4 9 10 6 8 9 5

la

9Total dans l'énoncé

1 4

1 4

1 4

Total découvertes 7 8 10 5 9 10 6 8 9 5

la

92.3. Transformation des contraintes en propriétés

La transformation des contraintes du système en propriétés est une des opérations nécessaire à la résolution de ce problème. Dans une logique experte, cette transformation intervient, après la description du problème en termes de contraintes, par une émission d'hypothèses sur les propriétés possibles du système sans préfiguration de solutions matérielles précises. C'est ce que Reif (1983) appelle "s'assurer de propriétés qualitatives du problème". Dans un précédent travail (J. Ginestié, 1987), nous avions caractérisé deux modes de transformation des contraintes en propriétés en nous appuyant sur différents travaux, entre autres ceux de Lebahar (1986). Le premier mode de transformation. proche de cette stratégie experte, consiste à opérer par gestion de l'indétermination; c'estàdire à prévoir un espace de solutions le plus large possible. Le second consiste à procéder par réduction de l'incertitude. Le sujet propose une solution précise et

spécifique àchacune des contraintes. Il combine, ensuite, ces différentes solutions partielles pour élaborer la solution globale. Cette opération se fait généralement par abandons de solutions partielles incompatibles avec d'autres. Les sujets procèdent tous par réduction de l'incertitude dans la transformation des contraintes en propriétés.

Cette transformation par réduction de l'incertitude apparait nettement dans l'absence de coordination de la gestion du transport de pièce et du mode de déplacement pour 8 groupes sur 12, dans l'absence ou la simple évocation sans aucune explicitation du retour de B en A enfinde cycle pour 9 groupes, par la détermination du point A comme point de départ en début de cycle pour 10 groupes et par la simplification du mode de déplacement induit par l'énoncé pour la tous les groupes.

Nous pouvons résumer ces résultats en les centrant sur deux points : d'une part, les sujets se construisent une représentation partielle du problème en ne découvrant pas l'ensemble des contraintes et, d'autre part, transforment ces contraintes en propriétés par réduction de l'incertitude.Lasolution retenue ne répond que de façon partielle à la fonction globale du système et cela au travers de cas particuliers de la fonctionnalité.

2.4. Nature des blocages et des abandons en cours de production

Nous compléterons notre étude par l'analyse de la nature des abandons et des blocages rencontrés par les sujets en cours de production. Nous entendons par blocage, la difficulté qui arrête les sujets pendant un temps plus ou moins long mais qu'ils parviennentàfranchir alors que l'abandon caractérise la difficulté qu'ils ne parviennent pasàsurmonter et qu'ils éliminent de la discussion. Nous constatons que le mode de déplacement est la principale source de difficulté avec deux modalités : difficulté de faire fonctionner le déplacement simultané sur les deux axes et d'utiliser des coordonnées pour repérer la position des points dans le plan. Certains aspects, primordiaux pour la fonction globale, ne sont que très peu évoqués et généralement éliminés par les sujets. C'est le cas pour la gestion du transport de pièces et sa coordination avec les déplacements, mais également pour le retour de B vers A et le départ d'un point quelconque. Nous pouvons dire que tous les groupes se sont centrés prioritairement sur le déplacement de A en B et cela au détriment de la fonction globale du système. Cette facettes des résultats complète les précédents; en effet, les sujets élaborent une représentation partielle du problème en ne découvrant pas l'ensemble des contraintes, ils mettent en oeuvre une stratégie de. réduction d'incertitude centrée essentiellement sur le déplacement de A vers B.

2.5. Caractérisation des obstacles

Nous retiendrons de notre analyse précédente quatre obstacles majeurs à la résolution d'un problème de GRAFCET de ce type. En premier lieu, la gestion coordonné d'un déplacement composite par action simultanée sur les deux axes avec possibilité de régulation des durées de déplacement. Cet obstacle, fortement prégnant dans l'activité des sujets, occulte quasiment le reste du problème. Le second obstacle porte sur la coordination de la gestion du transport de pièces et du déplacement. Il s'agit de gérer simultanément deux actions de natures différentes. Le troisième

obstacle porte sur le concept de cycle fermé, le système doit être repositionné au point A de façonà pouvoir réaliser un nouveau cycle. Lorsque ce point est évoqué, il est considéré comme une action unique et n'est pas détaillé. La position du système en début de cycle est le quatrième obstacle. Une gestion de l'indétermination consiste à considérer le système positionné en un point quelconque au départ etàl'amener, dans les premières actions, au pointA Le positionnement du système au pointAdès le départ est une restrictions de sa fonctionnalité.

3.CONCLUSIONSET PERSPECTIVES

Cette étude nous permet de comprendre les difficultés que des élèves de seconde TSA rencontrent lors de la résolution d'un problème de GRAFCET. Nous avons vu que leur représentation du problème est partielle; ils ne découvrent pas l'ensemble des contraintes et ne travaillent que sur les contraintes explicites. De plus, la transformation des contraintes découvertes en propriétés se fait par réduction d'incertitude; la stratégie de résolution mise en oeuvre privilégie les relations de proximité en excluant une gestion globale et coordonnée du problème. Dans une perspective didactique, nous pouvons envisager une remédiation didactique (Amigues, 87, Chevallard, 87, 5hubauer-Léoni, 87) permettant aux sujets de découvrir l'ensemble des contraintes, explicites ou implicites, et de les transformer en propriétés par gestion de l'indétermination. Ceci favoriserait l'élaboration d'une représentation fonctionnelle du problème ne limitant pas la solution retenue àla juxtaposition de simples cas particuliers. Nous conduisons, actuellement, un travail qui va dans ce sens et je n'en ébaucherais ici, en guise de conclusion, que les grandes lignes en forme d'hypothèses.

Nous complètons cette étude par une analyse des situations didactiques possibles et de leur efficacité, en termes de représentations fonctionnelles, auprès des sujets. Quatre situations prototypiques peuvent être envisagées:

- une situation de guidage de l'action (SI) dans laquelle le sujet est guidé pasàpas et découvre les obstacles au travers de mini-tâches (Weill-Fassina, 1978)

- une situation de transposition de la logique experte (52) qui demande au sujet de découvrir l'ensemble des contraintes ("que devrait faire le système"), de les transformer en propriétés ("comment peut-il le faire") et d'articuler l'ensemble dans une solution globale (Reif, 1981). - une situation de confrontation d'obstacles (53) dans laquelle chaque obstacle donne lieu àune situation problème que le sujet doit franchir afin de pouvoir progresser (Martinand, 1980). - une situation de repérage d'erreurs (54) où le sujet est confrontéàdes solutions comportant des erreurs qu'il doit repérer et corriger afin d'élaborer ces propres outils de production et de régulation (Bonniol, Amigues, 1981; Amigues, Genthon, 1985).

Ces quatre situations peuvent être représentées autour de deux axes : l'un dans une perspective psycho-pédagogique, l'autre dans une perspective d'élaboration de stratégies (cf. schéma n"2). Ces quatres situations didactiques sont suivies de deux post-tests: un immédiatement après, l'autreàmoyen terme. Nos hypothèses sur les performances des sujets, analysées au travers des stratégies mises en oeuvre, nous conduisent à penser qu'une situation didactique s'appuyant sur

l'élaboration de stratégies est plus efficace que celles privilégiant l'axe psycho-pédagogique; ce qui nous amèneà classer ces différentes situations: S3 en pœmier, S2 en second, S4 en troisième et S1 en dernier.

Schéma n"2 Répartition des situations didactiques selon deux axes

'--s--'-i-'-tu-a-t-i-o-n-8-::-1--~ situation 83

guidage de l'action confrontation d'obstacles

- problème - objectifs - fiche e guidage 4. BIBLIOGRAPHIE -listing co ainles -catêg salion - hiérarchisation - solutions partielles - solution globale logique experte situation S2 Psycho édagogique - énoncé - tâchesfi erreurs - recherches d"erreurs tâche à erreurs situation 84

AMIGUES (R.) et GENlHûN (M.), 1985 - A propos d'évaluation formative: gestion de ['action par

l'apprenant et appropnation des connaissances. Bruxelles, Rencontre 85 sur l'évaluation.

AMIGUES(R.),CHEVALLARD(Y.)etSCHUBAUER-LEûNI(M.-L.), 1987 - Interactions didactiques. n08, Neuchâtel, Université de Neuchâtel.

BûNNIûL(1.-1.)et AMIGUES(R.), 1981 -Dispositifs d'auto-évaluation des élèves et réussite scolaire. Istres, Colloque INRP.

GINESTIE(1.),1987 - Contributionàla didactique des technologies nouvelles: étude des représentations et des stratégies des élèves dans une tâche de GRAFCET. DEA de Sciences de l'éducation,Aix en Provence, Université de Provence.

LEBAHAR(J.-C.),1986 - Le travail de conception en architecture : contraintes et perspectives apportées par la CAO, Le Travail Humain. T 49, Paris, P 17-30.

MARTINAND(J.-L.),1980. - Démarches pédagogiques en initiation physique et technologique. Paris, INRP, Recherches pédagogiques n0108.

REIF (F.) ,1983.. Understanding and teaching problem solving in physics, Recherches en didactique

dela physique: les actes du premier atelier internationaL La Londe les Maures, Ed. du CNRS,

310-316.

WEIL-FASSINA(A.) , 1978. - Guidage et planification de l'action par les aides au travail, Bulletin de