L’explicitation du dessin libre et la conscience des

capacités créatrices et intellectuelles de jeunes

Québécois inscrits à l’éducation des adultes

Thèse

Marta Teixeira

Doctorat en Psychopédagogie

Philosophiæ doctor (Ph.D.)

Québec, Canada

© Marta Teixeira, 2017

L’explicitation du dessin libre et la conscience des

capacités créatrices et intellectuelles de jeunes

Québécois inscrits à l’éducation des adultes

Thèse

Marta Teixeira

Sous la direction de :

Résumé

L’éducation des adultes au Québec reçoit de plus en plus de jeunes de 16 à 24 ans désirant finaliser leurs études secondaires pour obtenir un premier diplôme qui leur permet d’accéder au collégial ou à une formation de métier spécialisé. Leur parcours est marqué par des redoublements et par une situation psychosociale difficile qui généralement leur font penser qu’ils sont moins capables d’apprendre. Pourtant, selon Freire (1982), tous les êtres humains sont capables d’apprendre à partir de leur vécu, et selon Piaget (1964), les êtres humains naissent avec les capacités cognitives d’adaptation et d’organisation permettant la construction constante de leur intelligence. L’objectif de cette recherche est donc d’éveiller la conscience des capacités créatrices et intellectuelles chez les jeunes Québécois exclus du cheminement scolaire régulier et inscrits à l’éducation des adultes. À partir de cinq séances de dessin libre individuelles avec six volontaires, nous avons cherché à leur faire prendre conscience de l’inversion de rôles enseignant-apprenant durant cette activité créatrice et réflexive. L’explicitation du dessin libre a été possible grâce à un protocole d’entretien semi-dirigé validé par des études précédentes (Stoltz Schleder, 1992; Teixeira, 2008). Les volontaires ont produit et interprété eux-mêmes leurs dessins tout en exerçant les différentes fonctions de l’intelligence et de la conscience (Piaget, 1964, 1967). Les résultats indiquent un progrès vers la conscience de leurs capacités créatrices, intellectuelles et de prise de parole. La complexité de l’intelligence a été abordée par l’intégration des aspects cognitif, affectif, social, éthique et moral. La richesse des données exprimée à partir de leurs dessins et de leurs propos montre que la méthode utilisée a été efficace pour aborder cette complexité. Nous concluons en soulignant l’importance de reconnaitre1 ces différents aspects de l’intelligence pour l’inclusion scolaire et sociale des élèves inscrits à l’éducation des adultes. Les résultats de cette étude ouvrent à un regard critique sur le phénomène de l’étiquetage des élèves, sur les surdiagnostics et sur l’abus des psychotropes (Monzée, 2010 ; Swenson, 2013) relié à l’importance de reconnaître leur intelligence.

Abstract

The adult education system in Québec receives more and more young people from 16 to 24 years old who wish to complete the final courses at the elementary school level in order to acquire the level necessary to allow them to have access to high school. The path of these students is marked by grade repetition and by difficult psychosocial situations that generally lead them to think they are less able to learn. However, according to Freire (1982), all human beings are able to learn from their own experiences, and according to Piaget (1964), human beings are born with the cognitive capacity of adaptation and organization, the very mechanisms that allow for the constant construction of intelligence. Accordingly, the aim of this research is to try to awaken the consciousness of the creative and intellectual capacity in young Quebeckers who have been excluded from regular schooling and who have enrolled in adult education. From five individual free-drawing sessions with six participants, we seek to achieve consciousness of a role reversal of the teacher and student during a creative and reflexive activity. The explicitness of free-drawing was made possible thanks to a semi-structured interview protocol validated by previous studies (Stoltz Schleder, 1992; Teixeira, 2008). The participants produced and interpreted for themselves their drawings, transposing the different functions of intelligence and consciousness (Piaget, 1964, 1967). Results point to progress in the path to consciousness of their creative, intellectual and speech capacities. We address the complexity of intelligence by linking the cognitive, affective, social, ethical and moral aspects. The wealth of data expressed in their drawings and in their comments shows that the method used was effective to engage the complexity of intelligence. We concluded by emphasizing the importance of the recognition of the different aspects of intelligence in the scholar and also the importance of social inclusion from the students enrolled in adult education. Finally, the results of this study lead to a critical examination of the phenomena of labeling, over-diagnosis, and the abuse of psychotropic drugs (Monzée, 2010; Swenson, 2013) in relation to the importance of recognizing their intelligence.

Resumo

A educação de adultos no Québec recebe cada vez mais jovens de 16 à 24 anos que desejam completar seus estudos finais do ensino fundamental para obter o diploma que lhes permite ter acesso ao ensino médio. O percurso desses alunos é marcado por repetências e por uma situação psicosocial difícil que geralmente os leva a pensar que são menos capazes de aprender. Entretanto, segundo Freire (1982), todos os seres humanos são capazes de aprender à partir de suas próprias vivências, e segundo Piaget (1964), os seres humanos nascem com as capacidades cognitivas de adaptação e de organização, mecanismos que permitem a construção constante da inteligência. Logo, o objetivo desta pesquisa é de despertar a consciência das capacidades criadoras e intelectuais em jovens quebequenses que foram excluídos do percurso escolar regular e decidiram se inscrever na educação de adultos. À partir de cinco seções de desenho livres individuais com seis participantes, procuramos levá-los à tomar consciência da inversão dos papéis professor-aprendiz durante esta atividade criativa e reflexiva. A explicitação do desenho livre foi possível graças à um protocolo de entrevista semi-dirigida validado por estudos anteriores (Stoltz Schleder, 1992; Teixeira, 2008). Os participantes produziram e interpretaram eles mesmos os seus desenhos exercitando assim as differentes funções da inteligência e da consciência (Piaget, 1964, 1967). Os resultados indicam um progresso em direção à consciência de suas capacidades criadoras, intelectuais e de discurso. A riqueza dos dados exprimida nos seus desenhos e nas suas falas mostra que o método uzado, atrelado aos quadros teóricos adotados, foi eficaz para abordar a complexidade da inteligência, relacionando os aspectos cognitivo, afetivo, social, ético e moral. Concluímos enfatizando a importância de se reconhecer esses diferentes aspectos da inteligência para a inclusão escolar e social de alunos inscritos na educação de adultos. Os resultados deste estudo abrem para um olhar crítico em relação ao fenômeno da etiquetagem, do abuso de diagnosticos e de psicotrópicos (Monzée, 2010 ; Swenson, 2013) relacionado à importancia de reconhecer a inteligência destes alunos.

Table des matières

Résumé ... iii

Abstract ... iv

Resumo ... v

Table des matières ... vi

Liste des tableaux ... xi

Liste des figures ... xii

Liste des dessins ... xiii

Liste des sigles ... xiv

Remerciements ... xvii

Avant-propos ... xix

Introduction ... 1

Chapitre 1 Cadre contextuel ... 7

Le retard et le décrochage scolaires ... 7

Le retard et l’abandon scolaires : un construit socioculturel ... 9

Situation psychosociale des jeunes à risque de décrochage ... 12

Le cheminement particulier ... 14

Témoignages des jeunes adultes ... 15

La transition vers le raccrochage scolaire : la réinsertion par l’accompagnement ... 18

L’éducation des adultes au Québec ... 20

Les centres d’éducation aux adultes (CEA) ... 22

Le profil des 16-24 ans inscrits aux CEA ... 24

Des interventions récentes auprès des jeunes inscrits aux CEA ... 28

Théâtre-forum ... 29

Stage à l’international ... 29

Reconnaissance des capacités des jeunes adultes ... 30

Problématique : les représentations de l’intelligence à l’école ... 31

Les représentations de l’intelligence et la discrimination ... 33

Les conceptions et les croyances autour de l’intelligence et les pratiques enseignantes ... 34

Question de recherche et objectifs ... 38

Pertinence scientifique, sociale et méthodologique ... 39

Chapitre 2 Cadre théorique ... 40

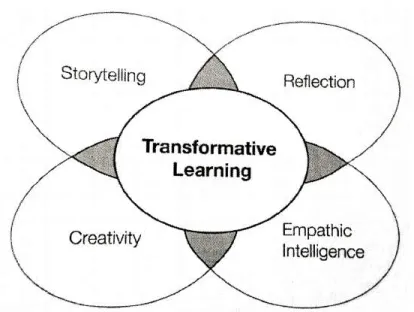

L’apprentissage transformateur ... 45

Le rôle des sentiments et des émotions ... 46

L’apprentissage basé sur les relations humaines ... 47

La théorie piagétienne ... 50

Les facteurs qui expliquent le développement ... 51

Les expériences physiques et mentales ... 52

Un développement par étapes de réorganisations successives et intégratives ... 53

Les structures opérationnelles se complexifient progressivement ... 54

La transmission linguistique, sociale ou éducative ... 55

Processus de l’équilibration ... 55

Le vrai apprentissage ... 56

Une structure formée par des schèmes ... 57

Le concept de l’intelligence ... 58

Les relations entre les aspects cognitif et affectif ... 59

L’aspect affectif dans les relations humaines ... 60

La logique des sentiments ... 62

Le rôle de l’intelligence et la créativité ... 64

Le jeu symbolique et la métaphore ... 67

Les jeux et les symboles ... 67

Le concept de la métaphore ... 69

La métaphore selon des experts du domaine de la psychologie ... 69

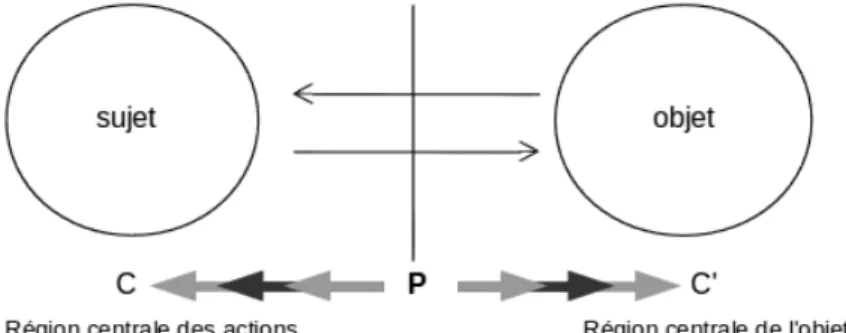

La prise de conscience et la conscientisation ... 72

La prise de conscience ... 73

La loi du décalage entre action et compréhension ... 73

Le mécanisme de la prise de conscience ... 74

La conscientisation ... 78

La prise de conscience critique ... 79

La conscience ... 80

La conscience de ses propres capacités intellectuelles ... 85

La conception de l’être humain chez Freire ... 85

La vocation du plus-être ... 86

La démystification ... 87

La théorie de l’action dialogique ... 89

Les valeurs essentielles de l’action dialogique ... 90

Chapitre 3 Cadre méthodologique ... 95

Cadre méthodologique ... 96

La recherche qualitative et la pédagogie critique ... 97

Le rôle social en recherche qualitative : l’exemple de l’histoire orale ... 99

La narration et l’apprentissage transformateur ... 102

Le matériel visuel comme méthodologie inclusive ... 105

Le rôle social de l’art comme outil méthodologique ... 107

Le dessin et la recherche en éducation ... 109

Le développement du dessin selon Luquet ... 110

D’autres études utilisant le dessin comme outil méthodologique ... 112

Le dessin et la formulation de la pensée ... 112

Le dessin en tant que représentation de l’école ... 113

Un exemple d’étude à partir de dessins spontanés ... 115

Le processus créatif chez l’adulte et la conscience de ses besoins ... 116

Le dessin symbolique et la conscience de soi ... 117

Le dessin symbolique, la connaissance de soi et la confiance en soi ... 117

Le dessin symbolique, la conscience de soi et l’estime de soi ... 119

Le dessin libre dans la présente recherche ... 121

L’explicitation du dessin libre ... 123

Le dialogue d’égal à égal ... 127

L’étude : rappel des objectifs ... 127

Le déroulement des séances de dessin libre ... 128

Le protocole d’entretien ... 130

Projet pilote ... 132

Recrutement de volontaires ... 136

Les données ... 137

Cadre analytique ... 138

Une étude qualitative et interprétative ... 139

Critères méthodologiques et relationnels : la rigueur de la recherche ... 140

L’approche analytique et l’analyse de contenu ... 141

Les catégories d’analyse ... 143

Les deux niveaux d’analyse ... 146

Chapitre 4 Premier niveau d’analyse ... 148

Présentation des données de GUY ... 149

Présentation des données de CARL ... 215

Présentation des données de RAOUL ... 254

Présentation des données de MAX ... 291

Présentation des données de FABI ... 348

Chapitre 5 Deuxième niveau d’analyse ... 386

Présentation et interprétation des données du groupe ... 386

a) Motifs dessinés et liens avec sa vie ... 386

b) Conscience de soi et de l’autre ... 399

c) Conscience de ses valeurs ... 408

d) Conscience de ses besoins ... 416

e) Réflexions : changement de discours, autoconseils et prises de décisions ... 426

f) Découvertes et apprentissages ... 433

g) L’activité en tant qu’une expérience de réussite et la conscience de ses capacités intellectuelles ... 438

h) Contexte scolaire ... 449

i) Appréciation de ses dessins et de sa participation à l’étude ... 457

Chapitre 6 Discussion des résultats : la reconnaissance de l’intelligence des sujets ... 464

Synthèse des résultats ... 465

La cohérence expressive non consciente de l’ensemble des dessins ... 474

Des résultats émergents inattendus sur le parcours scolaire des sujets ... 476

Le système de la performance : regard critique sur les psychotropes ... 477

Les critères des évaluations diagnostiques du TDA/TDAH ... 479

L’aspect psychosocial : milieu familial dysfonctionnel et deuil ... 483

Les diagnostics au Québec ... 484

L’étiquetage, les psychotropes et les risques courus ... 485

Les besoins réels des jeunes : les aspects affectif et relationnel ... 486

La concentration, la mémoire et les émotions ... 489

Les manifestations de l’intelligence lors des séances de dessin ... 490

L’explicitation du dessin libre : une expérience métacognitive ... 494

L’action dialogique et la conscience de certains aspects de soi ... 496

La créativité dans la vie et à l’école ... 497

La complexité de l’intelligence et l’élargissement de la conscience dans les métaphores ... 498

L’apprentissage transformateur à partir des séances de dessin ... 500

L’influence de l’intervention sur l’orientation professionnelle ... 501

La reconnaissance de l’intelligence des jeunes et l’inclusion scolaire et sociale ... 503

Conclusion ... 505

Deux contextes distincts, une même méthodologie, des résultats encourageants ... 505

Le développement de notre thèse et la richesse des données ... 506

Les résultats les plus marquants ... 508

Quelques effets immédiats de l’intervention sur la vie des sujets volontaires ... 511

Le dessin libre et l’action dialogique comme soutien relationnel et affectif ... 512

Le dessin spontané à l’école ... 514

La vie scolaire et les activités stimulantes ... 514

La motivation et les manuels scolaires de français et de mathématiques ... 516

La force de notre étude aux plans théorique et méthodologique ... 518

Quelques limites de cette recherche ... 519

Des propositions et des pistes vers de nouvelles recherches ... 520

Considérations finales ... 522

Références bibliographiques ... 524

Liste des tableaux

Tableau 1: Modèle de tableau de résultats...146

Tableau 2: Motifs dessinés du groupe...389

Tableau 3: Emplois exercés et métiers désirés...410

Tableau 4: Bonnes réponses + « je ne sais pas » ...441

Tableau 5: Formation générale des jeunes et le cheminement particulier...451

Tableau 6: Principaux résultats sur les motifs dessinés et liens avec sa vie...466

Tableau 7: Principaux résultats sur la conscience de soi et de l’autre...467

Tableau 8: Principaux résultats sur la conscience de ses valeurs...468

Tableau 9: Principaux résultats sur la conscience de ses besoins...469

Tableau 10: Principaux résultats sur les réflexions, autoconseils et prises de décision...470

Tableau 11: Principaux résultats sur les découvertes et les apprentissages...470

Tableau 12: Principaux résultats sur la perception de l’activité en tant qu’expérience de réussite et conscience de ses capacités créatrices et intellectuelles...471

Tableau 13: Principaux résultats sur le contexte scolaire...472

Liste des figures

Figure 1 : Schéma du processus de prise de conscience...76 Figure 2 : Schéma de la narration dans l’apprentissage transformateur selon Alterio...103

Liste des dessins

Dessin 1 : Guy au volant d’une auto...150

Dessin 2: Guy en lisant, en faisant du vélo et en jouant à des jeux vidéos...152

Dessin 3 : Guy au parc avec la famille qu’il veut avoir...154

Dessin 4: Guy au volant d’un camion...156

Dessin 5 : La tête, le cœur et les yeux de Lia...180

Dessin 6 : Des gommes balloune...182

Dessin 7: Une fraise dehors...184

Dessin 8: Des cœurs ballounes...186

Dessin 9: Des cœurs, des oiseaux, des nuages, des fleurs...188

Dessin 10 : Une roulotte...216

Dessin 11 : Une voiture militaire et un PS3...218

Dessin 12 : Arrow: Une note musicale, un arc à flèches et un signe chinois...220

Dessin 13: Carl à la plage à Kingston avec des amis...223

Dessin 14 : Carl au volant d’un pickup à New York avec ses amis...225

Dessin 15: À la campagne, Raoul faisant la pêche avec son ami...256

Dessin 16 : Raoul au volant d’un camion...257

Dessin 17 : Raoul au cours de français...259

Dessin 18 : Chez l’oncle de Raoul...261

Dessin 19: Raoul stationnant un camion avec l’aide de son ami...262

Dessin 20: Un dragon, des yeux et des flammes...293

Dessin 21: Une terre avec du monde...297

Dessin 22 : Des pics, de l’eau et du feu autour du rocher...303

Dessin 23 : Max au milieu d’un carrefour...304

Dessin 24: La rose que Max veut donner à la jeune femme qu’il dit aimer...306

Dessin 25: Un dragon crachant du feu dans le ciel...307

Dessin 26: Deux cœurs et un missile avec des ailes...309

Dessin 27: Position 1 : juste des lignes...349

Dessin 28 : Position 2 : des yeux tourbillons et un nez...350

Dessin 29: Un visage de profil...353

Liste des sigles

APA American Psychiatric Association, éditrice du DSM CEA Centre d’éducation aux adultesCFPT Certificat de formation préparatoire au travail CFMS Certificat de formation à un métier semi-spécialisé CJE Carrefour Jeunesse Emploi

DEC Diplôme d’études collégiales DEP Diplôme d’études professionnelles DES Diplôme d’études secondaires

DSM Diagnostic And Statistical Manual ou Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux

ECCI Échelle de conceptions constructivistes de l’intelligence FPT Formation préparatoire au travail

FGA Formation générale des adultes FGJ Formation générale des jeunes FP Formation professionnelle

FMS Formation aux métiers semi-spécialisés GRAD Groupe de respect à la différence

ICEA Institut de coopération pour l’éducation des adultes

OCLD Organismes communautaires de lutte contre le décrochage

PARcours Pratiques d’accompagnement du raccrochage scolaire des 16-20 ans (Réseau de recherche à UQAM, Université du Québec à Montréal)

QI Quotient intellectuel (utilisé généralement dans l’expression test de Q.I.) SARCA Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement TDA Trouble déficitaire de l’attention

TDAH Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité TAG Trouble d’anxiété généralisée

À toutes les personnes qui s’identifient au combat pour l’égalité entre les êtres humains.

« Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous » (La Bible pauvreté et justice, Matthieu, 7.12a).

Remerciements

Je remercie premièrement ma directrice de thèse, Barbara Bader, pour tout son soutien tout au long de cette recherche. Son soutien va bien au-delà des corrections, des conseils et des rétroactions sur mes écrits, car elle m’a beaucoup encouragée lors des moments les plus difficiles et m’a donné l’occasion de participer à des évènements professionnels et scientifiques qui m’ont ouvert des portes et qui ont enrichi énormément mon parcours. Je remercie également le professeur Mauricie Legault pour son encouragement et pour ses mots de confiance qui m’ont permis de persévérer. Je remercie la professeure Hélène Makdissi qui, malgré les circonstances, a fait un travail remarquable de prélecture. Ses corrections et ses suggestions ont beaucoup contribué à une présentation plus claire et cohérente de cette thèse. Je remercie la professeure Claire Lapointe pour son intérêt à mon étude, pour sa participation dans le comité évaluateur de cette thèse et pour son soutien à mon parcours professionnel de chargée de cours. Je remercie également le professeur George Tarabulsy d’avoir accepté de participer au comité évaluateur dans les premières étapes de mon parcours doctoral. Je remercie beaucoup la professeure Tania Stoltz de m’avoir initiée au monde de la recherche dans le passé avec une formation très rigoureuse et d’avoir gentiment accepté d’être l’évaluatrice externe de cette thèse. D’autres professeures et professeurs ont fait partie de mon parcours doctoral et je les remercie également pour leur contribution à la clarification de ma pensée, Annie Pilote, Louis Levasseur, Marie Françoise Legendre, Denis Simard, Marie Larochelle, Jacques Desautels, Thérèse Hamel, Jean-François Cardin, Izabella Oliveira, Nathalie Parent, Florence Piron, Yves Laberge, Marie-Andrée Lord, Renée Fountain, Thérèse Laferrière et les chargées de cours Héloïse Côté, Marie-Pierre Dencuff et Brigitte Carrier.

Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé aux nombreuses révisions de français tout au long de ma rédaction : la professeure Barbara Bader, la professeure Hélène Makdissi, Marie-Ève Vachon Savary, Christophe Ndong Angoué, Liliane Mbazogue, Lise Vaillancourt, Marie-France Lapierre, Benjamin Fournier, Sarah Martin Roy, Murielle Jassinthe, Amira Hedhili et Sylviane Bonnet. Je remercie l’appui des collègues Simon Viviers, Carmen Paz Oval Soto, Sivime El Tayeb El Rafei, Asma Ezzayani, Jonathan Duval, Céline Gravel, Stéphanie Rhéaume, Sylvie Côté, Sylvette Bahiré, Audrey Carrier, Lilie Obone, Maha Hassoun et Nathalie Bacon. Je remercie également Marc Le Nabec pour les beaux échanges, pour sa patience et son grand soutien lors des nombreuses rencontres pour le formatage et la mise en page de cette longue thèse.

Je remercie ma famille qui m’a soutenue de plusieurs manières : mon frère Osvaldo de Paula Teixeira Filho qui m’a aidée à traduire la première version de l’abstract; ma mère Sophia Zabunov pour son affection, son soutien moral et financier; mon frère Israel de Paula Teixeira pour ses mots d’encouragement; ma sœur Nadja Teixeira Xavier pour son affection et son soutien relié à ma santé. Je remercie les employés et employées de la Faculté des sciences de l’éducation pour leur soutien, Chantal Roy, Florence Bezier, Maude Picard, Jean-François Martel, Gérard Fortier, Marie-Hélène C. Bouffard, Julie-Christine Gagné, Steeve Perron, Danny Paquin, Carole Lavoie, Guy Lévesque, Vanessa Delamare, Sylvie Langevin, Maria Teresa Soares, Anne-Marie Arsenault, Céline Hébert, Nicole Daigle, Marie-Josée Des Rivières, Brigitte Alain et Hélène Lapointe. Je remercie le soutien également de l’Association des chercheures et chercheurs étudiants en sciences de l’éducation (ACCESE) et du Syndicat des auxiliaires de recherche et d’enseignement (SA2RE).

Je remercie le soutien des amies et amis Richard Ouelette, Rosa Bejarano, Sara Venegas, Sarah Lemay, Stéphanie Fournier, Marie-Élyse Ouelette, David Trepanier, Meggie Capagna, Philippe Noël, Hugues Soares, Claire Vaillancourt, France Vaillancourt, Eulalia Vieira, Catherine Lablanc, Dany Hokayen, Pascal Matte, Anne-Marie Michaud, Mahlon Grégoire, Réjane Falardeau, Rafael Vieira, Christelle Guillemin, Nancy Ratté, Fatima Silva, Gisele Beltrao, Juliano Vincler, Thiciane Pieczarka, Pierre-Olivier Dionne et Anne Potvin. Un gros merci à Genna Evelyn pour la révision finale de l’abstract.

Cette thèse n’aurait jamais pu exister sans la collaboration et la confiance des volontaires participants lors de ma collecte des données. Je remercie chaque volontaire, celui du projet pilote, ceux et celles qui ont participé d’une seule séance et les six volontaires de l’étude principale. Je remercie la directrice adjointe qui m’a accueillie de manière chaleureuse au centre d’éducation aux adultes. Je remercie le corps enseignant qui a permis que leurs élèves participent à l’intervention. Je remercie la psychoéducatrice qui a accepté de me parler de son travail au centre.

Je remercie le Gouvernement du Québec pour le programme de prêts et bourses lors des quatre premières années de mon doctorat. Je remercie l’Association des femmes diplômées des universités (AFDU), section Québec, pour la bourse d’excellence au début de mon parcours doctoral. Je remercie les Fonds de recherche, société et culture de Québec (FRQSC) pour le soutien financier durant la cinquième année. Je remercie également la Chaire de leadership en enseignement des sciences et développement durable (CLE) pour la bourse en fin de mon parcours doctoral.

Avant-propos

Lorsque j’étais à l’école primaire et secondaire, je n’avais pas de bonnes notes. En me comparant à ma sœur ainée et aux autres élèves, j’avais l’impression que je n’étais pas intelligente. Je me souviens d’avoir été distraite en salle de classe dès la première année du primaire, à l’âge de six ans. Je manquais de concentration et je ne comprenais pas ce qui se passait en classe. En réalité, je ne me sentais pas préparée pour l’école et tout était si abstrait et si loin de ma réalité difficile à la maison. Mon père me disait toujours qu’il fallait travailler fort pour avoir de meilleures notes. Il n’acceptait pas de résultats moyens. J’étais découragée par le fait que mes notes étaient souvent à la limite du seuil de réussite (fixée à 6/10). J’ai failli redoubler la première année du secondaire parce que je n’avais pas atteint la note de passage en sciences. Je souffrais de l’image de moi-même que me renvoyait l’école et des effets de cette image sur les autres aspects de ma vie.

C’est à l’adolescence que j’ai commencé à me révolter contre les injustices que je voyais autour de moi. Comme je vivais au Brésil, un pays dans lequel il existe beaucoup d’inégalités sociales, je me demandais pourquoi il y avait tant de personnes sans abri, sans famille, sans travail, sans argent pour manger, pour étudier, etc. J’avais pitié des personnes vivant dans la rue et qui quêtent des sous aux passants. Lorsque j’entendais des histoires d’injustice, sur des hommes qui frappaient leurs femmes et leurs enfants, des personnes qui volaient, qui tuaient, qui se droguaient, etc., je me demandais toujours pourquoi et je sentais une profonde angoisse m’habiter en essayant de me mettre dans leur peau sans les accuser. Au fond, j’étais déjà convaincue que c’était d’abord de souffrance dont il était question. Ce sentiment de révolte contre la souffrance existe toujours en moi, mais j’ai arrêté de me demander pourquoi, car les causes sont multiples et la compréhension de ces raisons dépend d’une analyse critique du système politique. C’est en supprimant la discrimination, en redistribuant les richesses de manière égalitaire, et en reconnaissant les réels besoins physiques, relationnels et affectifs ainsi que la complexité de l’intelligence des êtres humains, que la souffrance pourrait être réduite.

Dans cette même période, à l’adolescence, je dessinais librement à la maison ce qui me venait à l’esprit. En voyant mes dessins, je prenais conscience de la richesse du monde intérieur qui m’habitait. Je me disais finalement : « je suis quand même capable de faire quelque chose d’intéressant sur une feuille de papier ». Ces dessins étaient très significatifs pour moi et personne ne le savait.

En réalité, le dessin me parlait. D’une façon non consciente, j’établissais un dialogue avec moi-même. La feuille de papier était mon espace, mon terrain de jeu. Dessiner était pour moi, la plupart du temps, l’occasion de faire des découvertes sur moi-même. Après quelques minutes, le dessin fini, je restais étonnée devant lui, car il finissait toujours par manifester comment je ressentais ce que je vivais, par exemple ma révolte contre l’injustice et la souffrance. J’ai alors commencé à m’inventer des techniques, telles que contourner l’ombre de ma main sur le papier pour les remplir par la suite selon ce qui me venait à l’esprit. Ce qui me fascinait, c’est que, peu importe la technique employée, le résultat finissait immanquablement par me toucher et par m’émouvoir.

Mes émotions prenaient toute sorte de formes et de couleurs sur mes dessins. Elles étaient trop vives pour être laissées de côté. Je finissais toujours par céder au besoin de les exprimer graphiquement. Grâce à mes dessins, je suis devenue plus consciente du lien entre mes pensées, mes émotions et mon vécu.

Je me vois regarder le papier et les crayons de couleur avec respect. Ils étaient mes outils habituels quand je me donnais l’occasion de me rencontrer moi-même. La perspective de faire des découvertes sur moi-même me permettait de me concentrer sur la tâche apparemment sans effort. Pour ces raisons, la page blanche était pour moi une invitation à la réussite. Elle représentait un espace où j’étais libre, complètement. Il n’y avait là aucune règle à laquelle obéir.

En outre, j’avais du plaisir à dessiner, même si parfois mes dessins matérialisaient ma tristesse. Je les trouvais originaux et j’ai commencé à douter de mon état d’ignorance complète malgré mes notes décevantes à l’école. Au fond, c’est comme si je me demandais : une personne capable de produire

de tels dessins n’aurait-elle pas tout de même une sorte de capacité intellectuelle ?

Aujourd’hui, adulte et toujours curieuse, je me rends compte que chacun de mes dessins manifestait qui j’étais et comment je me situais par rapport aux différents milieux sociaux dans lesquels j’étais insérée. Cette intense relation avec le dessin me motive, depuis quelques années, à exploiter les liens entre le développement de l’intelligence, l’activité créatrice du dessin libre et l’interaction sociale. Ainsi, je vous invite à parcourir les pages suivantes en espérant qu’elles seront pour vous l’occasion de faire des découvertes significatives sur certains aspects de l’être humain et, qui sait, de vous amener à faire des réflexions intéressantes sur vous-mêmes.

Introduction

Power manifests itself not through some explicit form of oppression, but via the implicit reproduction of the self (Kincheloe & Steinberg, 1993).

Cette thèse doit être située en prolongement d’une étude antérieure que nous avons menée dans un contexte très différent, mais dont les fondements, les principes, les finalités et la méthodologie ont servi d’inspiration à cette étude. En effet, nous avons mené une étude qualitative et exploratoire (Teixeira, 2008) au sud du Brésil de 2006 à 2008 auprès de six adultes en processus d’alphabétisation, fondée sur la théorie de la prise de conscience (Piaget, 1974a) et sur le concept de conscientisation (Freire, 1982). Étant donné que les sujets volontaires à l’étude étaient tous des victimes du travail infantile, le rôle social de l’étude s’est traduit par l’occasion de reconnaitre et de valoriser leur savoir-faire et leur prise de parole dans un contexte scolaire afin de les motiver pour la suite de leurs études. L’étude avait pour objectif de vérifier si une intervention utilisant la production des dessins libres pourrait amener les sujets à élargir la conscience de certains aspects d’eux-mêmes tout en faisant ressortir leur potentiel créateur et réflexif. Les résultats se sont avérés encourageants et nous avons conclu que l’interaction sociale qui contribue le plus à ces prises de conscience est celle qui amène le sujet à parler des liens entre ses dessins et sa vie. Nous avons cependant soulevé certaines questions à la fin de notre étude afin d’ouvrir des pistes à de nouvelles recherches. Une de ces questions était la suivante : « Est-ce que les résultats seraient semblables si nous menions une intervention analogue auprès d’une population plus scolarisée ? » Ayant également constaté d’autres résultats encourageants, comme un sentiment croissant de compétence et d’estime de soi positive chez les sujets brésiliens, nous avons eu l’intérêt de mener une deuxième étude nous servant de la même méthodologie auprès de jeunes Québécois inscrits à l’éducation des adultes, afin d’approfondir notre compréhension des liens entre la prise de conscience de soi et la production du dessin libre en tant qu’activité créatrice et réflexive. Ce sont ces considérations qui nous ont conduite à réaliser cette thèse doctorale dont nous présentons les principaux éléments dans ce qui suit.

Le premier chapitre présente tout d’abord, le contexte psychosocial des élèves à risque de décrochage scolaire au Québec, le type de parcours scolaire et social de ces élèves ainsi que le cheminement qui leur permet un retour aux études secondaires à savoir, la formation générale des

adultes. Dans une deuxième partie, nous précisons comment certaines manières de concevoir l’intelligence ou de la mesurer peuvent servir à la discrimination et à l’exclusion des êtres humains. Ensuite, nous présentons des études qui se sont intéressées aux représentations de l’intelligence chez les enseignantes et enseignants et l’influence de ces représentations sur le rendement scolaire des élèves. Notre problématique tisse des liens entre l’exclusion scolaire et certaines manières de concevoir l’intelligence des jeunes adultes, ce qui nous amène à notre sujet de recherche qui s’intéresse à la conscience des capacités créatrices et intellectuelles chez les jeunes Québécois inscrits aux centres d’éducation aux adultes à partir d’une intervention utilisant le dessin libre.

Le deuxième chapitre présente nos cadres théoriques. Notre thèse s’inscrit à la fois dans les approches du transformative learning selon Mezirow (1997) et de la pédagogie critique selon Freire (1982), afin de tenir compte du contexte de l’éducation des adultes. À partir des théories constructivistes et interactionnistes de Piaget (1954, 1964, 1967, 1976), nous relions plusieurs aspects impliqués dans la compréhension de l’intelligence et de la conscience afin de comprendre le processus de développement par lequel sont passés les adultes. Le mécanisme de la prise de conscience (Piaget, 1974a, 1974b) et le concept de conscientisation (Freire, 2005) font ressortir la dialectique entre l’action et la réflexion dans l’intervention que nous avons mise en place. Nous définissons la conscience de ses propres capacités intellectuelles à partir du concept d’intelligence selon Piaget (1964, 1967) et de la conception de l’être humain basée sur l’action dialogique et égalitaire selon Freire (1982). Les composantes de cette définition serviront à décrire les relations explicitées entre l’intervention et l’éveil de la conscience des capacités créatrices et intellectuelles des volontaires.

Le troisième chapitre présente le cadre méthodologique et analytique arrimé à nos cadres théoriques. Nous abordons, dans une première partie, les approches méthodologiques qualitatives qui cherchent à donner la prise de parole au peuple et soulignons l’importance à nos yeux de privilégier des recherches qui ont une pertinence sociale; nous faisons valoir l’importance de donner la parole aux plus vulnérables, afin de contribuer, par nos travaux, à la reconnaissance de leurs idées, de leurs prises de position, de leur inclusion scolaire et sociale. Ensuite, nous abordons le visuel et les arts en tant que méthodologies alternatives et inclusives ainsi que l’étude du développement du dessin selon Luquet (1927). Nous présentons également plusieurs études qui se servent du dessin comme outil méthodologique en éducation auprès des populations adolescentes et adultes. Ces différents regards sur le dessin nous permettent d’éclairer l’importance et le rôle du

dessin libre dans notre étude-intervention. Nous précisons ensuite le sens que nous attribuons au travail de l’explicitation du dessin libre tout en le comparant à l’entretien d’explicitation tel que défini par Vermersch (1994). Nous expliquons alors le déroulement des séances de dessin libre que nous avons proposées à six jeunes adultes inscrits dans un centre d’éducation aux adultes, en tant qu’activité créatrice et réflexive basée sur un rapport d’égal à égal entre le sujet que nous avons rencontré et la chercheure. Nous spécifions également comment nous avons élaboré notre protocole d’entretien semi-dirigé. Nous décrivons comment nous avons recruté les volontaires et précisons les données recueillies lors de l’intervention. Dans une deuxième partie, nous présentons, d’abord, les caractéristiques et la rigueur des critères méthodologiques de l’étude qualitative et interprétative en lien avec l’analyse des données. Nous présentons, ensuite, les catégories à partir desquelles nous avons analysé les réponses des volontaires. Nous expliquons comment nous avons procédé à l’analyse des données selon deux niveaux, le premier, cas par cas, et le deuxième, inter cas.

Le quatrième chapitre présente les données collectées lors des séances de dessin libre auprès de six jeunes adultes inscrits dans un centre d’éducation aux adultes dans la région de Québec. Cette analyse cas par cas porte sur des notes d’observation, les dessins produits par les volontaires et les extraits d’entrevues pertinents selon neuf catégories d’analyse : a) motifs dessinés et liens avec la vie; b) conscience de soi et de l’autre; c) conscience de ses valeurs; d) conscience de ses besoins; e) réflexions reliées à des autoconseils et à des prises de décision; f) découvertes et apprentissages; g) perception de l’activité en tant qu’une expérience de réussite et conscience de ses capacités créatrices et intellectuelles; h) contexte scolaire et i) appréciation des dessins et de sa participation à l’étude. Cette analyse de premier niveau précise comment les volontaires ont interprété eux-mêmes leurs dessins à partir de nos questions, et surtout comment leurs dessins sont reliés à leur histoire de vie, aux circonstances qu’ils vivent lors de leur participation et à la projection d’eux-mêmes dans l’avenir.

Le cinquième chapitre présente une analyse de deuxième niveau dans lequel nous interprétons les données à la lumière de nos cadres théoriques. Les résultats issus de cette analyse correspondent aux mêmes catégories que celles du premier niveau d’analyse, mais de manière transversale dans un souci de regroupement des données collectées auprès des six volontaires. Nous analysons dans quelle mesure les résultats répondent à notre question et à nos objectifs de recherche.

question que nous avons présentés dans la problématique et en lien avec certains concepts centraux de notre étude comme la complexité de l’intelligence en lien avec l’aspect affectif et la créativité. Ce sera l’occasion de présenter l’ensemble des résultats en forme de tableaux et la progression expressive des volontaires à partir de leurs dessins, de discuter les résultats émergents et de préciser comment l’intelligence des volontaires s’est traduite lors des séances de dessin libre tout en soulignant la dimension métacognitive induite par l’intervention. Nous soulignons plusieurs travaux qui remettent en cause la médication des jeunes considérés en difficulté d’apprentissage et précisons comment notre thèse et la conception de l’intelligence que nous défendons nous conduisent également à être très critique face à cette tendance. Nous précisons quelle contribution l’explicitation du dessin libre semble avoir eue sur la conscience des capacités créatrices et intellectuelles des volontaires tout en soulignant la complexité de l’intelligence et l’élargissement de la conscience dans la création des métaphores. Nous discutons également de la manière de concevoir les élèves inscrits à l’éducation des adultes à partir de la conception de l’être humain par la vocation du plus-être et des principales contributions de notre intervention pour l’orientation professionnelle des volontaires. Nous concluons ce chapitre en reliant la reconnaissance de l’intelligence des jeunes à leur inclusion scolaire et sociale en tant qu’un apport scientifique, méthodologique et social.

Dans le septième chapitre, nous concluons notre thèse en faisant, d’abord, un retour sur le développement et les objectifs de notre étude. Ensuite, nous mettons en évidence les résultats obtenus les plus marquants concernant notamment le progrès vers la conscience des capacités intellectuelles des volontaires grâce à la mise en place de l’action dialogique et l’importance de l’intervention en tant que soutien relationnel et affectif. Nous émettons quelques recommandations au corps enseignant et aux principaux acteurs des milieux scolaires, surtout à l’éducation des adultes, quant à de possibles applications de notre intervention sur le terrain. Enfin, nous indiquons quelques limites de notre étude et quelques avenues prospectives de cette recherche par des questions qui émergent de nos résultats pouvant amorcer autant de pistes vers de nouvelles études et interventions.

Toutefois, avant de passer au premier chapitre, parlons de notre intentionnalité en tant que chercheure. Nous pensons que le choix d’un objet d’étude révèle l’intentionnalité de la personne qui mène la recherche et les enjeux de l’époque à laquelle il se réfère. Ainsi, notre recherche perçoit tout d’abord l’importance de présenter deux manières très différentes de traiter du sujet des capacités

intellectuelles des êtres humains selon le moment historique. Pour en éclairer les raisons, nous illustrons ces deux manières opposées tout en prenant position. Premièrement, nous parlons de l’objet d’étude du Dr LeBon, dont les publications datent de 1881 et ensuite, nous parlons de la théorie et de la pratique pédagogique de Paulo Freire, dont les publications datent des années 1970. L’objet de recherche du Dr LeBon2 était la mesure des crânes des hommes et des femmes de différentes nationalités. Son intention était de comparer et de catégoriser les personnes, tout en faisant le lien entre l’intelligence et la taille des crânes. Les plus intelligents seraient évidemment ceux qui auraient les plus grands crânes, car ils contiendraient les cerveaux les plus développés. Sa méthode scientifique comptait sur la précision mathématique de ses mesures, et ses conclusions étaient que les crânes masculins se sont développés progressivement avec le temps tandis que ceux des femmes ont stagné ou régressé. La classification entre les races humaines à partir des mesures rencontrées serait celle-ci : les Australiens seraient des races primitives et sans culture, les nègres seraient des races inférieures, les Chinois, Mongols et Sémitiques, comme les Arabes, seraient des races moyennes, et les peuples indo-européens seraient des races supérieures. Les juifs ne mériteraient pas de faire partie des peuples civilisés (Hadjian, 1999). Une telle classification renvoie au simple message que tous les êtres humains ne sont pas égaux dans leur capacité intellectuelle. Une telle classification légitime à l’époque l’inégalité raciale entre les êtres humains, l’infériorité des uns et la supériorité des autres, se traduisant par la différence entre les classes sociales, tout cela en utilisant des preuves de volume du cerveau. L’intention du Dr LeBon était surtout de prouver l’infériorité des femmes par rapport aux hommes. Ainsi, « lorsque les données contredisent sa thèse, il les rejette : en présence des femmes plus intelligentes que le mâle moyen, il affirme simplement : “ce sont là des cas aussi exceptionnels que la naissance d’une monstruosité quelconque” » (Hadjian, 1999, p. 21). Selon Hadjian, citant Gould (1983), actuellement, on explique l’écart de la taille des crânes par la taille de la personne, par l’âge, par certaines maladies.

Une manière complètement différente de traiter du sujet des capacités intellectuelles des êtres humains est celle de l’éducateur brésilien Paulo Freire (1921-1997) qui était avocat de première formation, et qui, ensuite, a travaillé et étudié le reste de sa vie dans le champ de l’éducation. Il poursuivait l’idée de l’égalité entre les êtres humains. Très militant, il affirmait que l’éducation est un acte politique (Freire, 1982, 2009). La question des capacités intellectuelles était explicite dans sa pratique éducative et dans sa théorie. Il y insiste sur le fait que toutes les personnes sont 2 Gustave LeBon (1841-1931), est l’un des pères de la psychologie sociale (Hadjian, J., 1999).

intellectuelles, hommes et femmes, ayant fréquenté ou non l’école. Selon cet auteur, le savoir est construit les uns avec les autres et il n’y a pas d’ignorant ni de savant absolu dans le monde. Tous sont égaux dans leurs capacités intellectuelles d’apprendre et devraient être valorisés dans leurs connaissances issues de leur vécu et de leurs expériences (Freire, 1982). Son intention était de briser l’oppression dans le jeu de pouvoir entre les êtres humains, notamment à l’égard de l’exploitation au travail due à l’exclusion scolaire formelle.

En ce sens, la personne qui mène une recherche ou qui écrit une thèse est certainement influencée par les questions de son contexte et de son temps, ainsi que par ses propres valeurs. Autrement dit, le choix de l’objet de la recherche et l’intentionnalité y étant inhérente vont de pair avec le contexte qui entoure les chercheurs. Ainsi, la discrimination contre les femmes et les préjugés entre les différentes nationalités étaient des grands enjeux à l’époque de Dr LeBon. À l’époque de Paulo Freire, l’accès à l’éducation au Brésil était très difficile, vu la politique de manipulation et d’oppression dans les années 60 (dictature militaire). Freire était progressiste et il voyait, dans l’alphabétisation et dans l’éveil de la conscience critique, un moyen d’amener le peuple à réclamer ses droits. Bref, nous pourrions avancer que la manière de traiter du sujet des capacités intellectuelles des êtres humains, comme tout autre objet de recherche, varie selon le contexte et les enjeux de l’époque, et aussi selon l’intentionnalité de la personne qui mène la recherche.

En réalité, le contexte et l’époque actuels disent beaucoup sur la présente recherche. Souvent, nous entendons parler d’un progrès vers plus d’égalité et de justice, pourtant, lorsque nous voyons les êtres humains dans la société actuelle, nous percevons beaucoup d’inégalités sociales et économiques ainsi que plusieurs types de catégorisation jetant le discrédit sur certaines personnes. Nous voyons ces inégalités à l’école, par exemple, lorsque nous parlons d’élèves issus de milieux défavorisés. Ainsi, l’intentionnalité de la présente étude est reliée directement à la question de l’égalité entre les êtres humains et, plus précisément, à l’égalité par la reconnaissance de différents aspects de leur intelligence. De nos jours, en général, pour être valorisés dans la société, il nous faut souvent l’obtention d’au moins un diplôme académique. Cependant, tous ne l’obtiennent pas et ceux qui l’obtiennent ne l’ont pas toujours, ni facilement, ni sans embuches. Donc, nous prenons position en faisant de l’approche de Paulo Freire la nôtre, et nous nous appuyons sur le concept de l’intelligence à partir de la théorie de Jean Piaget. Nous verrons dans cette thèse que nous nous servons de ces théories comme une contribution dans le combat pour la reconnaissance des capacités créatrices et intellectuelles des êtres humains.

Chapitre 1

Cadre contextuel

Ce chapitre est divisé en quatre parties. La première partie porte sur le retard et le décrochage scolaires. Nous abordons les principales raisons pour lesquelles plusieurs jeunes Québécois ne suivent pas un cheminement scolaire régulier au secondaire. Nous allons prendre connaissance des options offertes par le système québécois aux jeunes dits en retard scolaire ainsi que des témoignages des jeunes ayant vécu cette situation. Dans la deuxième partie, portant sur la persévérance et le raccrochage scolaires, nous présentons, d’abord, des initiatives de soutien aux jeunes qui hésitent à retourner à l’école, comme le font les organismes communautaires de lutte contre le décrochage scolaire (OCLD). Ensuite, nous abordons la question de l’éducation des adultes au Québec afin de comprendre les transformations qu’elle a subies au long des années, en particulier, les transformations concernant le profil des personnes qui la fréquentent. Nous présentons également les objectifs des centres d’éducation aux adultes (CEA), la formule utilisée pour essayer de les atteindre ainsi que quelques interventions récentes menées auprès des jeunes adultes afin de les soutenir et de les valoriser. À la lumière de ces interventions et du principe d’inclusion scolaire et sociale prônée par la pédagogie critique, nous signalons l’existence des enjeux d’exclusion dans le contexte scolaire présenté, enjeux qui seraient reliés en partie à l’étiquetage et à un type dominant de représentation de l’intelligence. Nous présentons donc, dans une troisième partie, nos intérêts de recherche à partir des résultats des études portant sur les différentes conceptions de l’intelligence des enseignantes et enseignants et l’influence de ces différentes conceptions sur le rendement des élèves. Les représentations constructiviste, interactionniste et critique de l’intelligence sont mises de l’avant afin d’expliciter la représentation de l’intelligence privilégiée dans la présente étude/intervention. Enfin, la quatrième partie de ce chapitre porte sur notre question et nos objectifs de recherche et sur la pertinence scientifique, sociale et méthodologique de notre étude.

Le retard et le décrochage scolaires

Selon le Ministère de l'éducation et Enseignement supérieur (MEES, 2017), 14,1% des jeunes Québécois sortent de l'école sans diplôme ou qualification en 2014. Ce pourcentage varie selon les Commissions scolaires. Par exemple, concernant la Commission scolaire de la Capitale, il s’agit de 18,3%. Plus précisément : 22,7% des garçons et 14,2% des filles.

Certains auteurs mettent de l’avant la croissance économique comme raison principale de la lutte contre le décrochage scolaire. Si nous prenons par exemple l’étude de Maltais (2015), l’auteure s’appuie sur le Rapport du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires au Québec pour dire que « la réussite scolaire des jeunes est d’une importance capitale pour le développement économique de notre société […] d’où l’importance de maintenir les projets les plus efficaces visant à l’augmenter » (Maltais, 2015, p. 3). Dans le rapport cité, nous lisons que :

Le décrochage des 28 000 jeunes par cohorte représente pour le gouvernement un manque à gagner de 1,9 milliard de dollars, en valeur actualisée. Ce manque à gagner est constitué de taxes et d’impôts non perçus ainsi que de dépenses sociales additionnelles généralement associées à un décrocheur sur la durée de sa vie […] le décrochage met en péril la vigueur économique du Québec en privant la société québécoise de travailleurs qualifiés (Ménard & McKinsey company, 2009, p. 11).

Sans nier l’importance des couts financiers impliqués dans la question du décrochage scolaire, nous pensons que la raison principale de la réussite scolaire d’un individu doit être d’abord son développement humain au sens large et son émancipation dans la société, le développement de sa réflexion critique, dans le sens de le rendre capable de collaborer de plusieurs manières dans la sphère collective, effet de son épanouissement. La perspective de la pédagogie critique que nous adoptons s’intéresse à une éducation pour l’égalité et la justice sociales ; c’est la recherche des raisons d’un programme éducatif — par exemple par les questions : en faveur de qui et en faveur de quoi ? – qui nous permet de dévoiler son intérêt ultime (Freire, 2011). La raison de la persévérance et de la réussite scolaires justifiée d’abord par l’utilité de l’individu scolarisé dans sa participation économique d’un pays veut, il nous semble, le faire contribuer à une compétition de développement économique dans le rang des pays. Autrement dit, dans cette vision compétitive, l’avenir d’une grande partie des jeunes est réduit à leur rôle de travailleurs rémunérés et de consommateurs de biens et de services (Giroux, 2011) ; ce qui semble minimiser l’importance de leur émancipation en tant que citoyens et citoyennes capables de participer à la mise à jour du système démocratique. Toujours dans la perspective de la pédagogie critique, il importe d’examiner les raisons et les causes soulevées par les auteures et auteurs du domaine de l’éducation en vue d’expliquer les phénomènes du retard et du décrochage scolaires. En réalité, le décrochage scolaire au Québec a fait l’objet de plusieurs recherches (Roy, 1993 ; Bouchard, St-Amant, Baudoux, Berthelot et Côté, 1994 ; Amen, 2000 ; Marcotte, 2003 ; Fortin, Royer, Potvin, Marcotte et Yergeau, 2004 ; Bader, Doucet, Therriault et Lapointe, 2006 ; Hallé et Lupien, 2007 ; Saysset, 2007 ; Benkirane, 2009 ; Royer, 2010 ; Desmarais,

2012). Les taux de décrochage sont souvent mis de l’avant, notamment pour souligner le besoin d’accroitre les moyens pour lutter contre cette situation. Desmarais, par exemple, met de l’avant le taux de décrochage suivant :

Chose certaine, le phénomène du décrochage touche beaucoup d’élèves ; c’est près d’un élève sur cinq (18,4 %) qui, chaque année, quitte l’école sans aucun diplôme et, dans ce contexte, les moyens mis en place pour contrer l’exclusion du système scolaire semblent insuffisants, comme en témoignent les nombreuses demandes d’admission dont font l’objet ces trois OCLD [Organismes communautaires de lutte contre le décrochage] (Desmarais, 2012, p. 82).

Depuis quelques décennies, les chercheures et chercheurs s’intéressent, entre autres, aux raisons pour lesquelles il y a des jeunes qui abandonnent le système scolaire avant l’âge obligatoire de fréquentation de 16 ans. En général, il y aurait un consensus sur l’existence de multiples facteurs dont l’aspect psychosocial.

L’aspect dynamique entre psycho et social

Lorsque nous parlons de l’aspect psychosocial, nous faisons référence au lien de cause à effet entre les milieux sociaux (famille, école) et l’aspect psychologique (pensée, émotions, comportement). L’étymologie du terme psycho, du grec psukhê, renvoie à « esprit », « âme sensitive », « pensée ». Plus précisément, la manière dont l’enfant est perçu et traité au sein de sa famille influence ses pensées, ses émotions et son comportement, d’où l’importance des conditions familiales en lien avec son développement psychologique. Dans le même sens, en arrivant à l’école avec ses pensées, ses émotions et son comportement en développement, le personnel et les autres élèves le perçoivent et le traitent d’une certaine manière qui continue à influencer son développement psychologique. Les vécus de l’enfant dans ces deux principaux milieux sociaux feront ainsi partie de la construction même de son identité, qui implique, entre autres choses, sa conscience, la perception de ses propres capacités intellectuelles, son estime de soi et sa confiance en soi. C’est en ayant à l’esprit cette compréhension de l’aspect psychosocial qu’il serait pertinent de lire les exemples de recherches ci-dessous.

Le retard et l’abandon scolaires : un construit socioculturel

L’aspect psychosocial touche de près la qualité des relations humaines. Lessard, Lopez, Poirier, Nadeau, Poulin et Fortin (2013), expliquent par exemple les origines du risque de décrochage

scolaire surtout par des facteurs familiaux et scolaires. Les milieux familiaux dans lesquels prévalent des relations difficiles entre les jeunes et les parents entraineraient des interactions négatives avec le milieu scolaire et un niveau plus faible de réussite scolaire de l’élève. Selon ces auteurs :

Le processus de décrochage scolaire est un long processus complexe d’évènements se déroulant dès la petite enfance dans le milieu familial. En début d’adolescence, même si l’élève a de bonnes notes et des comportements positifs, il peut quand même être à risque de décrochage s’il n’a pas une bonne relation avec ses parents et qu’il ne perçoit pas de soutien. L’inverse est également possible : l’élève à risque, soutenu, peut réussir. (Lessard et al., 2013, p. 3).

Ce qui ressort de cette étude, c’est que la construction des interactions positives en famille et à l’école serait une des clés pour établir la réussite des élèves. En s’inspirant de Pianta, Hamre et Mintz (2011), Lessard et collaborateurs nous présentent les facteurs qui contribuent à engager l’élève en soulignant la confiance en soi de celui-ci en lien avec l’aspect relationnel en classe. Dans leurs mots, ce qui contribue est « le soutien pédagogique, l’encadrement et le soutien émotionnel offert par l’enseignant […] Il est important pour lui de bâtir sa confiance en soi pour mieux construire, par la suite, un lien de confiance avec l’enseignant » (Lessard et al., 2013, p. 3-4).

Amen (2000) discute le rythme de l’apprentissage et des évaluations imposés par l’école en tant qu’obstacles à la réussite des élèves défavorisés. À partir de cas d’élèves à l’école primaire et secondaire à Montréal, qui ont redoublé et qui sont pour cela découragés, Amen constate que, vécus surtout par les élèves de milieux défavorisés, l’échec et l’abandon scolaires seraient, en grande partie fabriqués, par le manque de respect du rythme d’apprentissage de chacune et chacun tout au long des années scolaires. La recherche de Rousseau, Dumont, Samson et Myre-Bisaillon (2009) montre également parmi les raisons d’abandon scolaire, le difficile métier d’élève, dans lequel le rythme d’étude ne correspond pas à la façon d’apprendre des élèves. La plupart des élèves du secondaire consultés dans leur étude manifeste une perception négative de l’école secondaire, de leur relation avec le corps enseignant et avec leurs pairs.

Ce rythme uniformisé et ce difficile métier d’élève font partie d’une forme scolaire qui a été critiquée par d’autres auteurs également comme Vincent, Lahire et Thin (1994). Avec ses règles impersonnelles et imposées, son rythme par le découpage séquentiel du temps, sa manière d’organiser des habitudes, la répétition d’exercices, ses critères pour juger les savoirs légitimes et le bon comportement, plusieurs élèves ayant des difficultés familiales et scolaires redoublent et ne

montrent plus de motivation pour fréquenter l’école. Aujourd’hui, des problèmes, tels que l’échec et l’abandon scolaires nourrissent des critiques contre le système et la forme scolaires. Plusieurs tentatives de réformes essaient de les améliorer, afin de faire réussir un plus grand nombre d’élèves, non seulement au Québec, mais aussi dans d’autres pays, telles que la France, la Belgique francophone et la Suisse romande (Conseil supérieur de l’éducation, 2014). De la même façon dont la forme scolaire influence la société en général, celle-ci exerce également son influence sur l’école. Selon Freire (1982, p. 147) : « les écoles primaires et secondaires, les universités, qui n’existent pas dans l’absolu, mais dans le temps et dans l’espace, ne peuvent échapper aux influences des conditions objectives de la structure environnante ». En ce sens, la question des inégalités est reflétée en milieu scolaire (Amen, 2000), car l’école ferait une « brutale sélection 3» et une exclusion injuste lorsqu’elle ne tient compte ni du rythme d’apprentissage ni des différentes conditions dans lesquelles vivent les élèves favorisés et les élèves défavorisés. Selon Amen :

certains grandissent parmi les livres, les conversations intellectuelles et participent à une culture libre acquise par des expériences extrascolaires […] Ils manient la langue avec aisance, leur vocabulaire est riche et leur syntaxe élaborée; ceci est fonction bien sûr de la langue initialement parlée dans le milieu familial […] Bref, lorsqu’ils entrent à l’école, ces élèves ne sont pas dépaysés par les formes particulières du travail scolaire. D’autres enfants, cela n’est pas nouveau, n’ont pas les mêmes conditions de vie et d’existence. Leur habitat est différent parfois exigu, manquant de confort et mal chauffé. Leur environnement, leur vie quotidienne sont aussi différents. Ils grandissent dans les ruelles, les terrains vagues ou devant la télévision. Leurs ressources ne sont pas les mêmes […] Ils n’ont pas cette aisance verbale caractéristique des enfants culturellement favorisés. Leur vocabulaire est plus restreint, leur syntaxe plus simple, car leurs parents sont souvent peu scolarisés […] Ces enfants n’ont pas la même disposition d’esprit ni la même disponibilité pour ce qui va se passer en classe (Amen, 2000, p. 48-49).

Ainsi, Giroux (1988, 2012), un des auteurs de la pédagogie critique, discute de la nécessité de repenser la forme scolaire en Amérique du Nord en vue de lutter pour l’égalité à une époque de capitalisme néolibéral. L’auteur remet en question la politique éducative en Amérique, les intentions de la culture dominante à l’école, la non-neutralité de cette dernière arrimée à une posture scolaire compétitive par rapport aux élèves des classes défavorisées.

Pour Amen (2000), en plus, de faire perdre le gout d’apprendre, les élèves ayant vécu des échecs finissent fatalement par se comparer aux autres élèves, ce qui les amène à un sentiment d’infériorité. Dans ses mots : « l’échec scolaire a des effets directs sur l’image de soi des élèves : il altère 3 Amen, 2000, p. 67.

directement leur image de soi, ils perdent confiance en eux […] L’enfant ou l’adolescent en échec a l’occasion de s’évaluer relativement aux autres élèves et la dévalorisation se fait sentir lorsqu’il se compare aux autres » (Amen, 2000, p. 61-62). Lorsque les jeunes proviennent des milieux socioéconomique et socioculturel moins avantagés, ils sont plus susceptibles d’abandonner les études. Les garçons décrochent généralement parce qu’ils sont attirés par le marché du travail, tandis que les facteurs reliés à l’école sont le manque d’intérêt, les difficultés par rapport aux travaux scolaires ou le type de relation avec le corps enseignant. Les filles abandonneraient les études, généralement, en raison d’une grossesse, pour s’occuper de leur enfant ou parce qu’elles ont des problèmes familiaux ou de santé (Saysset, 2007 ; Lessard et al., 2013 ; Amen, 2000).

Bref, les jeunes quittent l’école pour plusieurs raisons, mais le fait d’avoir vécu des échecs et des redoublements leur fait chercher des expériences de réussite hors de l’école. Ainsi, Royer, Moisan, Payeur et Vincent (1995) disent que les jeunes vont « considérer le monde du travail comme un milieu plus intéressant où ils sont davantage susceptibles de connaitre des expériences positives » (Royer et al., 1995, p. 47). En réalité, la recherche d’expériences positives va également dans le sens de l’aspect psychosocial, qui implique une reconnaissance dans les relations humaines qui respectent et valorisent leur savoir-faire.

Situation psychosociale des jeunes à risque de décrochage

Parmi les variables mesurées dans l’optique de prédire le décrochage scolaire au secondaire, Fortin et collaborateurs (2004) soulignent la dépression comme un facteur très important à considérer indépendamment du genre. Les auteurs remarquent que le lien entre le risque de décrochage au secondaire et la dépression est plus fort que le lien entre le risque de décrochage et les troubles de comportement (Fortin et al., 2004, p. 229). Marcotte (2003), constate également ces liens en disant ce qui suit : « la dépression chez les élèves du secondaire doit être considérée comme un facteur de risque majeur d’abandon scolaire » (p. 32). L’auteure ajoute que, si, en général, 16 % des élèves du secondaire présentent des symptômes dépressifs, chez les filles, étudiant au 2e et 3e secondaire, ces taux peuvent être de 25 %. Des facteurs de risque de dépression seraient l’appréciation négative de l’image corporelle des adolescentes et adolescents, la séparation des parents, et les « distorsions cognitives », que l’auteure comprend comme étant le fruit du rejet dans les relations interpersonnelles et le sentiment d’échec ou d’impuissance. Ce type de problème intériorisé serait

relié à une faible réussite scolaire et pourrait amener les élèves à l’abandon scolaire (Michel Janozz, 1994 et Franklin & Streeter, 1992 cités par Marcotte, 2003).

L’étude réalisée par Saysset (2007) visait à faire une comparaison entre trois groupes de jeunes à l’âge de 15 ans. Elle compare les caractéristiques des jeunes qui ont abandonné l’école, ceux qui ont connu des difficultés et ont redoublé, mais qui n’ont pas abandonné l’école et ceux qui sont à jour à l’école. Un des faits saillants de son étude est que les jeunes décrocheurs et doubleurs se différencient relativement peu entre eux. Les deux groupes d’élèves ont les mêmes difficultés scolaires (faible compétence en lecture et de mauvais résultats à l’école). Comparés aux jeunes à jour, les jeunes décrocheurs et doubleurs ont une perception plus négative d’eux-mêmes à l’âge de 15 ans, se sentent moins capables de réussir, leurs aspirations scolaires sont moins élevées, ils envisagent moins des études postsecondaires et ils sont plus pessimistes par rapport aux perspectives d’emploi (Saysset, 2007). Selon les caractéristiques du groupe de décrocheurs, ce qui les différencie des doubleurs est un plus grand désengagement au regard des études et des absences fréquentes aux cours. Ce sont donc deux indicateurs de risque d’abandon scolaire. Le décrochage et la réussite scolaires font l’objet des études d’Égide Royer depuis longtemps. Dans son livre Le chuchotement de Galilée, permettre aux jeunes difficiles de réussir à l’école (2006), il pointe des problèmes récurrents qui ne contribuent pas à la réussite de ces élèves, soit le renforcement de la punition, du contrôle des élèves et les idées préconçues qui renforcent les stéréotypes. Le fait de les étiqueter d’incapables ou de perturbateurs pourrait influencer leur avenir. Cet auteur mentionne dans ce livre que 42 % des élèves considérés comme ayant des difficultés de comportement abandonnent l’école (Royer, 2006). En outre, quoique l’on ne puisse pas généraliser les données, dans son livre Leçons d’éléphants pour la réussite des garçons à l’école (2010), Royer présente quelques données inquiétantes sur la qualité des liens entres les enseignantes, les enseignants et les élèves du secondaire dans une région au Québec où la réussite est faible : « à peine la moitié des jeunes interrogés ont affirmé que les enseignants croient en eux, 40 % seulement étaient d’avis que leurs enseignants les encouragent à continuer leur travail et moins du tiers ont dit que les maitres leur posent des questions pour vérifier leur compréhension de la matière » (Royer, 2010, p. 44).

Le rapport de recherche de Bader et collaboratrices (2008), portant sur une trentaine d’élèves, confirme ce que disent d’autres études (Amen, 2000; Saysset, 2007; Hallé et Lupien, 2007;